Тверь. Часть XLIV. Улица Симеоновская от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева.

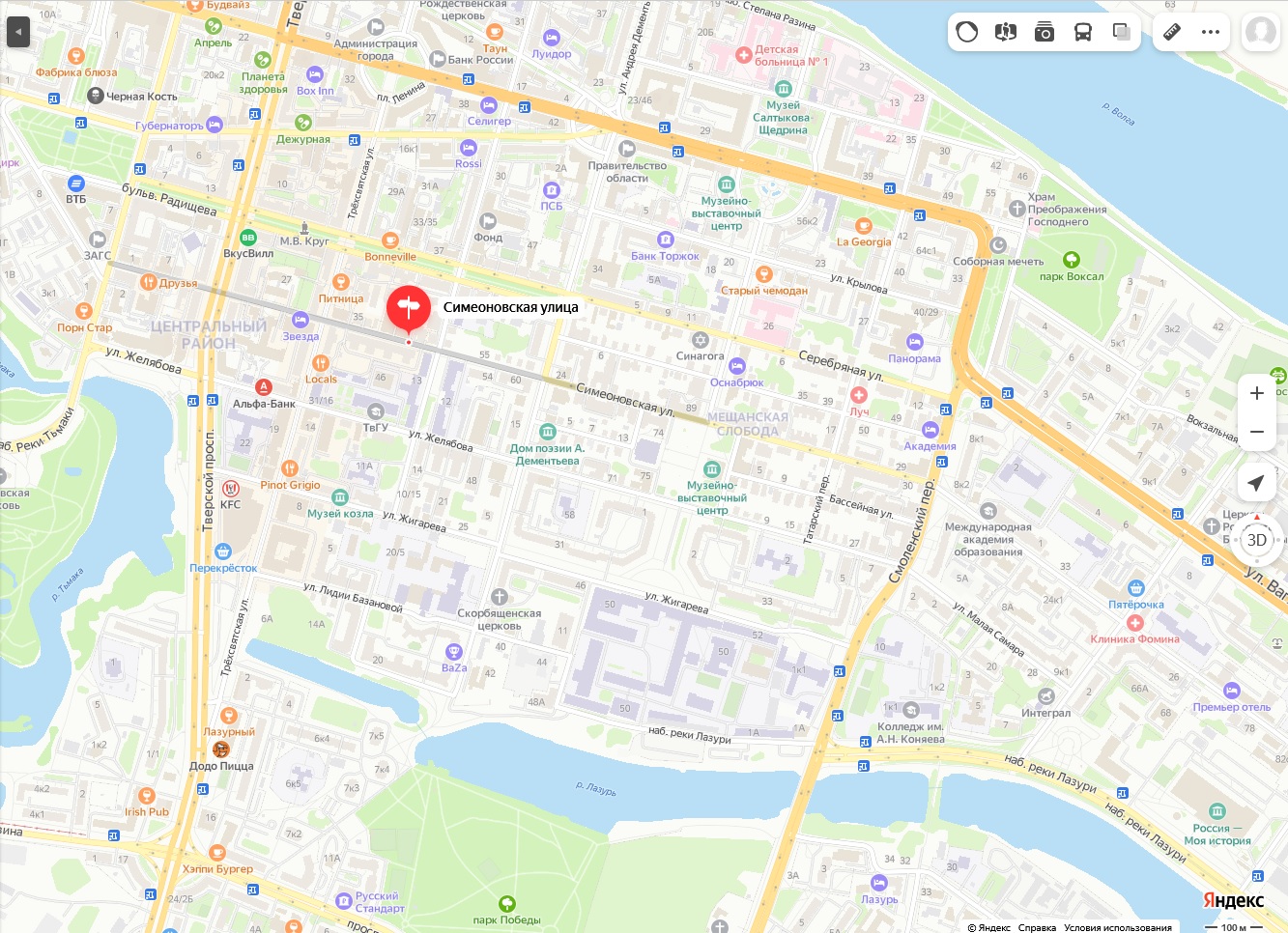

Симеоновская улица начинается от Свободного переулка и продолжается в юго-восточном направлении. Пересекает Тверской проспект, улицу Трёхсвятскую, Студенческий переулок и улицу Андрея Дементьева. После улицы Салтыкова-Щедрина переходит в улицу Чернышевского.

Улица Симеоновская на карте Твери.

Симеоновская улица проведена по первому плану регулярной застройки 1760-х гг. в составе Мещанской слободы.

Улица получила своё название по находившемуся на углу храму Симеона Столпника (о нём я писал здесь). Часто также употреблялся упрощённый вариант названия - Семёновская улица. Основная часть улицы застраивалась одно- и двухэтажными жилыми домами, на западе - в основном каменными, на востоке - главным образом деревянными, хотя в самом конце нечётной стороны в XIX в. была построена двухэтажная краснокирпичная усадьба, в конце 1950-х гг. переделанная в трёхэтажный дом. Многие дореволюционные дома Симеоновской улицы имеют статус памятников архитектуры.

В 1919 г. Симеоновская улица была переименована в улицу Каляева. В 1993 г. улице было возвращено историческое название

Статус памятника архитектуры имеют дома №№ 2, 8, 37, 47, 61, 75, 77, 81 и дом №35 - дом Муравьёва-Апостола.

Как всегда, идём от конца к началу.

Дом №89 по Симеоновской улице.

Это та самая кирпичная усадьба, о которой я писал выше. Построена она была в 1890-х в кирпичном стиле и состояла из двухэтажного кирпичного дома и каменного служебного здания. Архитектор мне не известен, но кирпичный стиль заставляет подозревать авторство архитектора А. П. Фёдорова и, если я прав, то это одна из первых его архитектурных работ. Доказательств у меня нет, но буду копать в этом направлении.

В 1917 г. усадьба принадлежала Сергею Ивановичу Зеленову. После революции национализирована. В 1936 г. там находился областной жилищный союз, в 1938 г. в здание переехала (видимо, частично) областная контора "Калининпроект", после оккупации там уместился весь трест "Калининстрой". Он выехал оттуда в начале 1950-х гг. в 82-й дом по Советской улице, и дом снова стал жилым. В 1960-е гг здание подверглось варварской переделке в трёхэтажный при сохранении высоты.

Дом №87 по Симеоновской улице.

Построен в 2001 г. на месте сгоревших незадолго до этого исторических домов №№85 и 87. Пожар случился как-то очень своевременно для застройщика. Нет, я ни на что не намекаю - ведь в мире бывают и совпадения, правда?

Архитектурный стиль? Право, затрудняюсь определить. Наверное, правильно будет назвать его современной эклектикой - эдакая смесь классицизма и конструктивизма. Кто был главным архитектором проекта мне не известно, но получилось у него, в целом, неплохо.

Дом №74 по Симеоновской улице.

Дом построен в 2007 г. с претензией на конструктивизм. Местами, даже с оправданной. Стоит он на месте снесённых в 1990-х исторических домов №№72, 74, 76, 78.

Если внешне здание ещё на что-то похоже, то организация внутреннего пространства откровенно уродская, по крайней мере, в общественной его части - я когда-то работал в конторе, обитавшей в этом здании и до сих пор с содроганием вспоминаю планировку, больше всего похожую на тонкий кишечник.

Дом №83 по Симеоновской улице.

Построен в 2017 г. Архитектор попытался создать симбиоз модерна и средиземноморского стиля с уклоном в средиземноморский. В целом, получилось относительно неплохо, если бы не забор из жёлстого поликарбоната и такая же беседка, которые вкорячили уже хозяева дома. И всё бы ничего, но есть одно НО - на этом месте до 2015 г. стоял памятник архитектуры - «дом Гончаровых».

Бывший флигель городской усадьбы (главным домом был дом № 81) был построен в середине XIX в. в стиле т.н. «деревянного ампира, хотя, например известный тверской краевед Г. К. Смирнов считает иначе. Цитирую из его книги «Памятники архитектуры Тверской области. Книга 1. Тверь.»: «Традиции классицизма особенно ощутимы в облике одноэтажного флигеля с полуподвалом. […] Полуподвальные окна в кирпичном цоколе позднейшие». В начале ХХ в. этот флигель был уже отдельным домом, поэтому получил отдельный номер 83. В 1917 г. он принадлежал брату и сестре П. А. и М. А. Гончаровым, в 1926 г. - Мазепову и Савельеву. Ещё в 2000 г. он был жилым, но к 2003 г. уже стоял заброшенным. В 2011 г. задняя часть развалилась, а в 2015 г. дом снесли, несмотря на статус памятника архитектуры.

Дом №81 по Симеоновской улице.

А вот и сам главный дом бывшей усадьбы. Построен в середине XIX в. Если вы читали мою статью про улицу Чернышевского, то наверняка вспомните, что видели уже нечто похожее. Всё верно - дом очень похож на №12/15 по улице Чернышевского. Такое же объёмно-планировочное решение, да и художественное тоже - интерпретация ампира для богатых мещан, мелких и средних купцов и мелких чиновников, способных позволить себе собственный дом с претензией.

Опять процитирую Г. К. Смирнова: «Городская усадьба состоит из главного дома и флигеля, соединённых оградой и обращённых к улице южными торцами. Характерна для жилой городской застройки второй половины XIX в., ещё сохраняющей традиции классицизма. Все сооружения деревянные». Опять мы с ним не согласны: он говорит классицизм, а я - ампир. Ладно, история нас рассудит. Давайте лучше о владельцах дома.

Перед Революцией домом владела некая В. Н. Пузырёва, но в 1917 г. продала его М. А. Коршунову, который владел этим домом и в 1926 г. Дом остаётся жилым, в 2013 и 2015 годах частично вставлены пластиковые окна, а год назад главный фасад был покрашен.

Я уже поднимал вопрос о том, что городу неплохо бы выплачивать владельцам таких домов некую субсидию на поддержание их в пристойном состоянии. И не я один, но пока это хор вопиющих в пустыне.

Дом №72 по Симеоновской улице.

Построен, если память мне не изменяет, в 2015 или 2016 г. Стиль, видимо, неоконструктивизм, хотя хочется вспомнить Лужковский ампир - общественный сортир кафелем наружу. Лично мне здание не нравится - слишком много стекла. Выглядит чужеродно и в исторической, и в современной застройке. Чувство меры всё же надо знать.

Дом №79 по Симеоновской улице.

Вполне классический дом для Мещанской слободы - двухэтажный смешанный (цокольный этаж белокаменный, основной деревянный). Я немало уже описал подобных домов. Этот построен во второй половине XIX в. По крайней мере с 1917 по 1926 гг принадлежал М. Н. Бучину. Дом всегда был жилым. Пластиковые окна вставлены в 2012 г. Отрадно, что дом сохранил свои резные наличники.

В узоре наличников прослеживаются мотивы карельских вышивок, так что можно предположить, что резчик был из тверских карел.

Дом №77 по Симеоновской улице.

Построен в конце XVIII в. Приземистый силуэт достаточно необычен для того времени - всё же и барокко и классицизм рвались в высь. Но, видимо, в данном случае, полёт архитектурной мысли к горним вершинам держала за штаны смета. Старая, как мир, история.

Опять процитируем Г. К. Смирнова: «Приземистый двухэтажный дом с довольно крутой 4-скатной кровлей стоит по фронту уличной застройки. Разреженный ритм проёмов, а также огибающие пилястры и высота несложного венчающего карниза на главном уличном фасаде свойственны раннему классицизму в провинциальной трактовке». Не совсем согласен с этим. Скорее, мы имеем дело о переходной форме от барокко к классицизму - уж очень характерные барочные «ушастые» наличники украшают здание.

Раньше фасад украшали ещё и пилястры, но их срубили во второй половине XIX в. при обновлении наличников. Эти пилястры могли бы поставить окончательный диагноз - классицизм или барокко, но информации о том какие они были у меня нет.

В 1917 г. дом принадлежал Е. М. Гавриловой, в 1926 г. - Ф. Г. Мухину.

Дом №70 по Симеоновской улице.

С годом постройки этого здания полный кавардак: разброс от конца XVIII в. до 1916 г. Лично я склонен считать, что построили его в начале XIX в., причём, изначально он был одноэтажным, в пользу чего говорит довольно массивный карниз в уровне перекрытия 1-го этажа. Второй этаж, похоже, надстроили в конце XIX - начале XX в. Ну, а третий - в 1950-е. Последнее известно точно. Не смотря на «ушастые» наличники, я бы отнёс здание к классицизму.

Дом №68 по Симеоновской улице.

Сие ухоглазое чудище, собратьев которого мы уже немало наблюдали в бывшей Мещанской слободе, стоит тут с 2002 г. Ничего приличного сказать про здание не могу, а неприличное - закон не позволяет.

Дом №75 по Симеоновской улице.

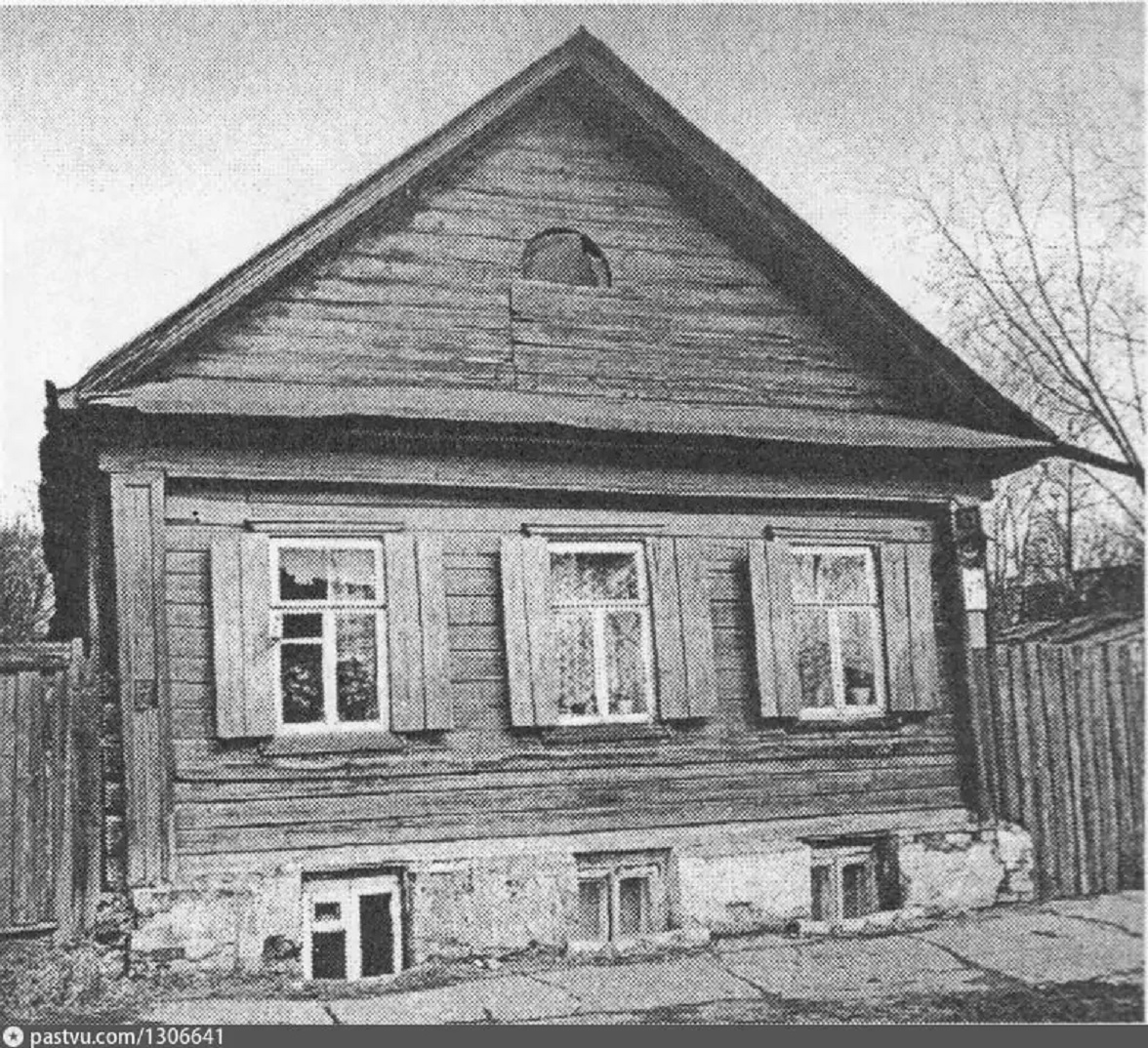

С позапрошлого 2021 г. он выглядит так. В Твери это называют «воссоздан в исторических формах». Ну не знаю - исторический №75 выглядел так:

Никого не установило, что это был памятник архитектуры, украшенный чудесной резьбой, стоявший тут со второй половины XIX в. Теперь на его месте показанная выше помесь избы с античным храмом, усугублённая рахитичным донжоном в позднероманском стиле, т.е. совершенно нежизнеспособный урод - эклектика тоже имеет свои пределы. Зато «дорохо-бохато» в керамограните и пластиковой лепнине. Повбывав бы!

Дома №№73 и 71 по Симеоновской улице.

Ещё один пример т.н. стилизации под исторический облик. Возможно, задумано было с умом, да сделано без ума. Архитектор демонстрирует отсутствие чувства меры и незнание основ реконструируемого стиля. Ни барокко, ни классицизм, ни ампир не предполагают ассимметричных силуэтов, а тут фронтоны сдвинуты на сторону, как картуз у подвыпившего мужика. Стоит ЭТО здесь с 2022 г.

А теперь давайте посмотрим, что же находилось на этом месте более ста лет.

Дом №71 слева, №73 - справа.

Начнём с дома №73 или «Дома Морозовой», построенного на рубеже XIX и XX вв. Вот так он выглядел в последние годы жизни:

Опять процитирую Г. К. Смирнова: «Характерная для рядовой городской архитектуры рубежа XIX - XX вв. усадьба с деревянной застройкой. Короткая высокая ограда с воротами и калиткой под фронтонами соединяет двухэтажный дом и деревянный сарай, завершённый мезонином. К квадратной фасадной стене дома, завершённой сильно выступающим крутым фронтоном, слева примыкает лестничная пристройка с крыльцом».

Так оно и есть. Вот так дом выглядел в лучшие годы:

Так дом выглядел в 1987 г.

Его отличительным признаком были редкостные (едва ли не последние в Мещанской слободе) деревянные ворота, современные дому.

И навес над крыльцом - типовой для Мещанской слободы, но в деталях на каждом доме различающийся:

Дом имел такие же тонкой работы входные двери, печи в интерьере, лестницы и штукатурную отделку комнат второго этажа.

В 1917 г. дом принадлежал А. И. Морозовой (была ли она родственницей хозяину соседнего дома № 71, неизвестно), а в 1926 г. А. В. Титовой.

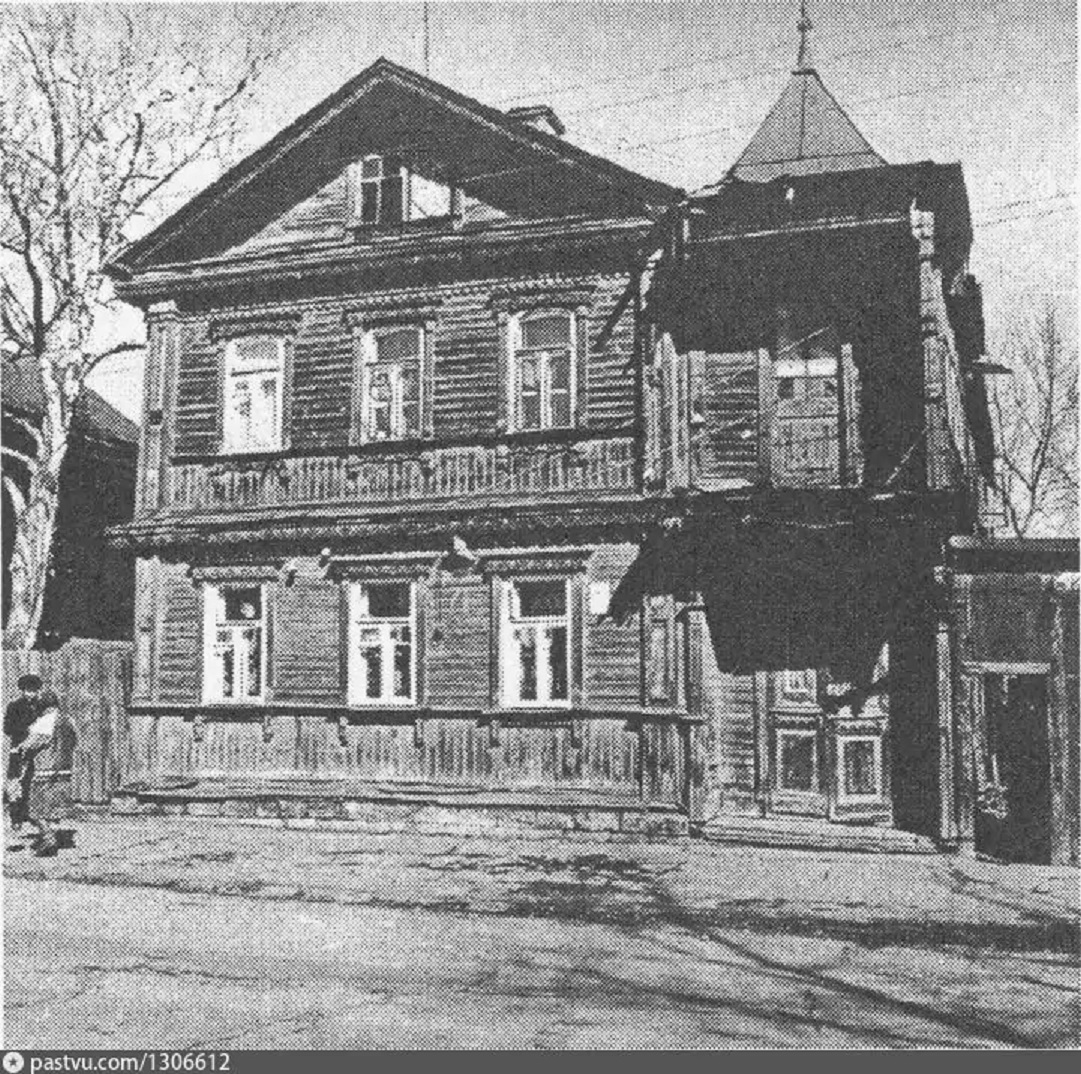

Теперь дом №71. Построили его на рубеже XIX и ХХ вв. С 1917 по 1926 гг. он принадлежал П. С. Морозову.

Дом в последние годы жизни.

Тогда же.

А таким он был в 1980-е.

Снова обратимся к Г. К. Смирнову: «Двухэтажный дом с живописно-асимметричной объёмной композицией характерен для городской застройки на последнем этапе эклектики. Бревенчатые стены, в прошлом окрашенные охрой, углы рублены с остатком, цоколь белокаменный. Справа (при виде с улицы) к дому, вытянутому вглубь квартала, примыкает 2-этажная каркасная пристройка с лестницей внутри, застеклённой галереей вверху со двора и шатриком по главному фасаду. Вход в пристройку заглублён в лоджию, над которой был балкон».

Если с описанием объёмно-планировочной композиции я согласен, то на счёт архитектурного стиля могу поспорить. Как мне кажется, здание могло быть отнесено к стилю модерн. Как раз из-за галереи и шатрика, столь характерного для деревянного модерна или Петербургского дачного стиля. Тем обиднее утрата - это в Кимрах деревянного модерна много, а в Твери образцы не только деревянного, а и вообще модерна по пальцам пересчитать.

Давайте посмотрим на детали. И начнём с того самого увенчанного шатриком крыльца:

Вид с улицы.

Вид со двора.

Даже обветшавшее и разваливающееся оно производило впечатление.

А какие были наличники!

А всякая металлическая мелочь, вроде этого, совмещённого с фонарём, номера:

А филёнчатая дверь:

А ведь были ещё и интерьеры с русскими и голландскими печами, тянутые штукатурные карнизы и лепнина на потолке, деревянные лестницы с резьбой...

И всё это пустили под бульдозер. Правда, под олимпиаду 2014 г. у жителей города, не ровно дышащих к архитектуре и истории Твери забрезжила надежда - дома №71 и 73 затянули сеткой.

Дом №71 под сеткой.

Но оказалось, что это было сделано дабы не смущать высоких гостей, прибывших на пронос олимпийского огня - эстафета шла в т.ч. и по Симеоновской. Вспоминается Гоголевский Городничий: «Послушайте ж, вы сделайте вот что: квартальный Пуговицын… он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтоб было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя».

По сказанному и вышло - начальству доложили, мол, реставрируем, ваш-сиясь, а после разметали уникальные исторические здания и построили на их месте ужас с заглавного фото. Сильны традиции в Земле Русской...

Дом №66 по улице Симеоновская.

Современный вид здания.

Построен в 1881 г. в стиле эклектики. Для эклектичного здания декор имел довольно строгий и скромный:

Так здание выглядело 10 лет назад.

То, что вы видите на заглавной фотографии прилепил нынешний владелец, которому выкатили в обременение реставрацию здания и поддержание его в должном виде. Вот он и расстарался. Особенно меня умилил портик у входа с пластиковыми дорическими колоннами. Дорохо-бохато, да. И бордельная эстетика в полный рост. Так и вспоминается доисторический похабный анекдот: «Не пристало мне - первой гильдии купцу утеснение иметь...»

Ладно, хоть не снесли.

Дом №66 по улице Симеоновская.

Построен на рубеже XIX и XX вв. Очень похож на дом №73, но, в отличии от последнего, имеет более удачную судьбу. Застройщик не стал его сносить, а отреставрировал историческое здание и пристроил к нему краснокирпичный «элитный дом». Ну хоть так. Могло быть и хуже. Удивительно, но застройщик даже восстановил резьбу, украшающую фасад дома, в историческом виде.

Воссозданные наличники.

Была ли тому причиной совесть застройщика или принципиальность контролирующих органов мне не известно. Сведений о прошлых владельцах здания тоже не имею.

Про пристроенный к историческому зданию объём я, пожалуй умолчу. Просто покажу совершенно крышесносную лестницу, вполне способную служить иллюстрацией к книге Л. Кэрола «Алиса в Зазеркалье»:

Дом №22 по улице Андрея Дементьева.

Об этом здании я расскажу, когда буду писать про улицу Андрея Дементьева, а пока предлагаю насладиться сим совершенным уродством.

Дом №24 по улице Андрея Дементьева.

Об этом здании я тоже расскажу, когда стану описывать улицу Андрея Дементьева.

И, пожалуй, на этом сделаю паузу. В следующем посте расскажу об участке улицы Симеоновской от улицы Андрея Дементьева до улицы Трёхсвятской.

Предыдущие части:

Часть I, Часть II, Часть III, Часть IV, Часть V, Часть VI, Часть VII, Часть VIII, Часть IX, Часть X, Часть XI, Часть XII, Часть XIII, Часть XIV, Часть XV, Часть XVI, Часть XVII, Часть XVIII, Часть XIX, Часть XX, Часть XXI, Часть XXII, Часть XXIII, Часть XXIV, Часть XXV, Часть XXVI, Часть XXVII, Часть XXVIII, Часть XXIX, Часть XXX, Часть XXXI, Часть XXXII, Часть XXXIII, Часть XXXIV, Часть XXXV, Часть XXXVI, Глава XXXVII, Часть XXXVIII, Часть XXXIX, Часть XL Часть XLI, Часть XLII, Часть XLIII