Тверь. Времена года. Часть XVII. Улица Советская от улицы Ивана Седых до моста через Тьмаку.

Пересекаем улицу Ивана Седых (бывший Соборный переулок) и оказываемся на Соборной площади, завершающей, точнее, начинающей улицу Советскую. С 1941 по 2010 г. она носила имя площадь Революции.

В Википедии история площади описывается так: «Соборная - старейшая площадь Твери. Получила своё название по находившемуся на ней с 1285 года Спасо-Преображенскому собору, взорванному в 1935 году. Кроме собора, здесь в разное время находились церковь Михаила Архангела, Троицкий и Афанасьевский монастыри, архиерейский дом.

В 1764-1766 годах на месте старого архиерейского дома был построен императорский путевой дворец.

В 1936 году на месте снесённого собора была поставлена скульптура «Ленин и Сталин на скамейке», разрушенная гитлеровцами в 1941 году, во время оккупации города.

8 января 1941 года Соборная площадь была переименована в площадь Революции, в память о революционных событиях в Твери.

В октябре 1905 года, на площади, по решению Тверского комитета РСДРП состоялась демонстрация рабочих. После митинга демонстранты двинулись за Волгу, для освобождения из тюрьмы политических заключенных. На месте нынешнего стадиона «Химик» демонстрация была разогнана полицией при помощи кавалерийской части.

На этой площади в дни революции 1905 года был убит тверской губернатор П. А. Слепцов, а в Февральскую революцию 1917 года был убит тверской губернатор фон Бюнтинг.

Историческое название возвращено площади 29 апреля 2010 года, Постановлением главы администрации города Твери Василия Толоко».

Здесь тётя Вика, в порядке исключения, не врёт. А теперь давайте познакомимся с тем, что есть на площади.

Дома №6, №4 и №2 по улице Советская, они же Тверская мужская гимназия, они же Мединститут.

Дом №6 или Восточный флигель.

Дом №4 или Главный корпус

Он же покрупнее. Покрадено в интернете.

Дом №2 или Западный флигель

Весь комплекс. Вид с дрона. Покрадено в интернете.

Начинался этот комплекс зданий с гауптвахты. Да, именно она стояла тут изначально, но к 1830-м стало понятно, что здание гимназии на Полуциркульной площади (см. здесь) скоро треснет от количества учеников. Вот тогда и было принято решение нарушителей воинской дисциплины отсюда выставить, гауптвахту снести и строить, для взыскующего учения юношества, новое здание. Решение продавил тверской губернатор А. П. Бакунин (сын директора Академии Наук, крестник императора Павла Петровича и соученик Пушкина по Лицею).

Очень кстати в архивах обнаружилась докладная записка К. И. Росси о композиционном завершении ансамбля Путевого дворца и формировании дворцовой площади вокруг Спасо-Преображенского собора.

К сожалению, проекта Росси не разработал и предъявить для получения финансирования, кроме записки и приложенных к ней почеркушек, было нечего. В царствование Николая Павловича такие номера уже не проходили. И потому к разработке проекта в 1837 г. привлекли губернского архитектора И. Ф. Львова. Однако, тут коса нашла на камень - в Санкт-Петербурге проект попал на экспертизу к К. А. Тону (тому самому), а тот Львова не жаловал и творение его разгромил. В результате, Львовский проект по замечаниям Тона переработал помощник Львова К. Б. Гейденрейх и вот что из этого вышло.

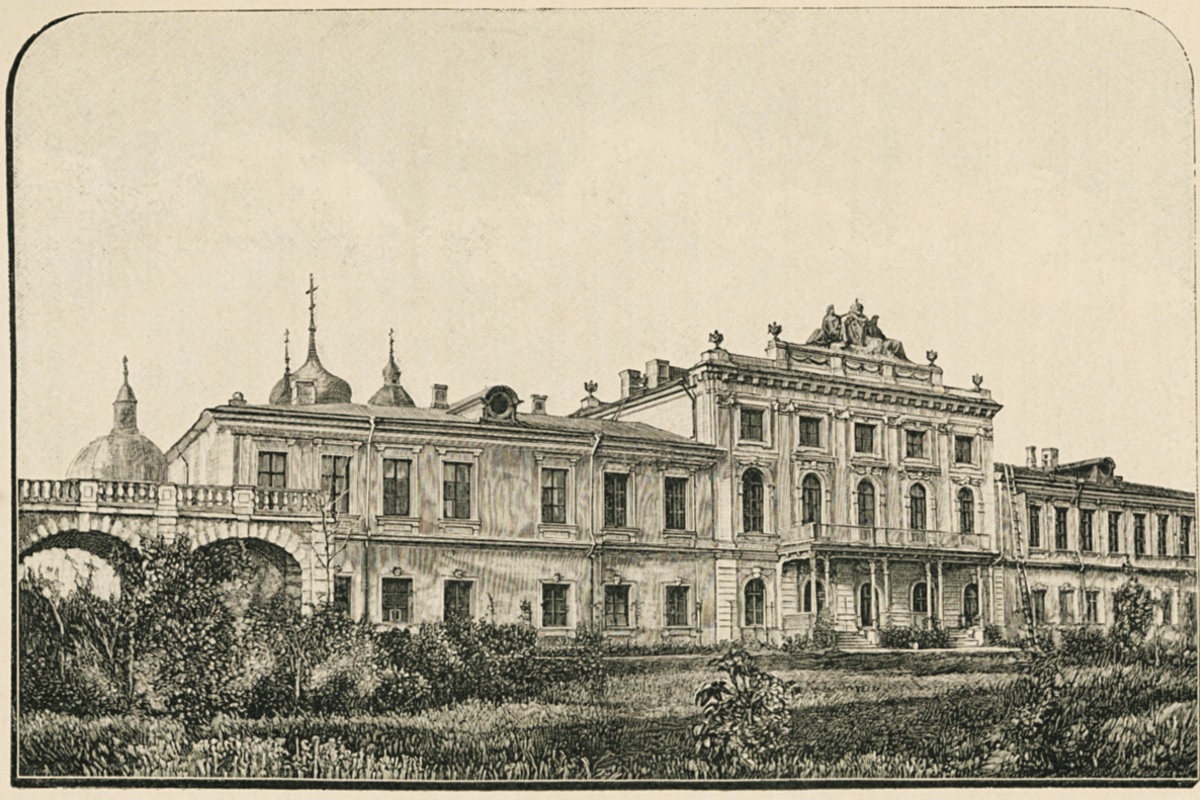

Так выглядел комплекс сразу после постройки.

Как видите, всё в стиле строгого классицизма, со скупым декором и ризалитом, накрытым фронтоном и украшенным пилястрами коринфского ордера. Словом, взяли от понемногу и от Росси, и от Львова, и от Тона и Гейденрейх, надо думать, что-то добавил.

Наконец, в 1843 г. проект утвердили и в 1844 г. строительство началось. Надзирал за ним Гейденрейх - обиженный Львов отказался, хотя, зла на подчинённого не держал.

Строили комплекс на средства собранные тверским дворянством аж до 1859 г. Сначала здание рухнуло. Виной то ли из-за халтуры рабочих и недосмотра Гейденрейха, то ли из-за просадки грунта (там рядом река Тьмака и геология препоганейшая). Судя по тому, что следственная комиссия Гейденрейха оправдала, дело всё же было в грунтах. В конце концов, под фундаменты забили более 3500 деревянных свай и с тех пор здания стоят без нареканий. До наших дней они дожили практически без переделок - только пристроили крыльцо к главному корпусу.

Примечательны и интерьеры здания. Там сохранились литые чугунные лестницы с зелезо-керамическими лестничными площадками по балкам из литого чугуна, поддерживаемых литыми же чугунными колоннами.

Общий вид главной лестницы

Конструкция лестничных маршей

Конструкция лестничных площадок

Перекрытия тоже примечательны. Сохранился вестибюль с крестовым сводом и коридоры с цилиндрическим сводом и распалубками.

Крестовой свод в вестибюле

Цилиндрический свод с распалубками в коридоре

В 1867 - 1896-х в западном флигеле находилась земская типография, а в главном здании в 1866 - 1872-х - музей, в 1915 - 1918-х - музыкальная школа; гимназия в 1918 году преобразована в единую трудовую школу 2-й ступени, а в 1920-х годах здесь была губернская совпартшкола.

В период с 1935-го по 1953-й здание занимало управление НКВД и НКГБ по Калининской области. Здесь также была внутренняя тюрьма, а в западном флигеле находился клуб с кинозалом.

В первой половине 50-х годов в здание вселился переведённый из Питера Ленинградский медицинский институт. И уже 16 ноября 1955 г.открывается стоматологическая поликлиника на 75 зубоврачебных кресел и аудиторией на 100 человек. Мединститут находится здесь и поныне.

И в заключение - в этой гимназии учился авиаконструктор А. Н. Туполев.

Спасо-Преображенский собор.

Восточный фасад

Вид на западный фасад и Путевой дворец. Про последний я сделаю отдельную серию постов.

Западный фасад.

Южный фасад

Вид с юго-запада

Ещё западный фасад

Часовня Всех святых в Земле Тверской просиявших. Построена в 2008 г.

Ещё до 1271 г. на месте собора существовала деревянная соборная церковь во имя святых Козьмы и Дамиана. В 1286 г. при великом князе Михаиле Ярославиче и при первом тверском епископе Симеоне здесь был заложен каменный соборный храм во имя Спаса Преображения, простоявший 350 лет.

Он был первым городским белокаменным собором на Руси, построенным после монгольского нашествия. В 1344-1359 гг. в соборе были установлены позолоченные медные врата, а полы были выстланы цветными майоликовыми плитками. В 1382 г. купол собора вызолотили, после чего храм часто именуовался в летописях «Святой Спас Златоверхий». С 1289 г. Спасо-Преображенский собор стал усыпальницей тверских князей.

В годы Смуты древний собор был разобран. На месте старого в 1689-1696 гг. был построен новый, второй Спасо-Преображенский собор. В архитектурном плане он представлял собой четырёхстолпный, крестокупольный, пятиглавый храм классического московского стиля. В качестве строительного материала использовался старицкий белый камень. Собор постоянно «поновлялся усердием богатых прихожан», так что, по словам Аполлона Григорьева, к середине XIX века «получил общий, казённый характер», с чем лично я не согласен.

В 1753 г. к юго-западу от собора была воздвигнута трёхъярусная колокольня. В 1774 г. при архиепископе Платоне стены собора были украшены живописью. В 1848-1854 гг. её возобновили, а столбы собора отделали под мрамор - так было модно (натуральный мрамор обошёлся бы дешевле). С запада к собору пристроили каменное крыльцо. На колокольне установили колокол весом более 16 тонн, звук которого был слышен в любой точке города. На колокольне, чуть ниже купола, соорудили новые часы с четырьмя циферблатами, смотревшими на все стороны света. Циферблаты, диаметром около двух метров каждый, были окрашены в тёмно-синий цвет, на фоне которого ярко выделялись позолоченные цифры и стрелки.

Вот так он когда-то выглядел.

Западный фасад

Восточный фасад

Ворота собора по состоянию на 1910 г

В 1935 г. собор взорвали, причём, с первого раза это не получилось - крепко строили предки. На месте собора был разбит парк и установлен памятник М. И. Калинину.

Архитектурный ансамбль площади получился тогда весьма удачным и мне его до сих пор немного жаль.

Ансамбль площади Революции до 2014 г.

Памятник М. И. Калинину перенесли на проспект его имени, а до того момента свежеиспечённые врачи каждый год после получения диплома надевали на него белый халат и медицинскую шапочку.

Ну а здание собора восстановили в 2014-2020 гг. и сейчас ведётся внутренняя отделка. Конечно, новая реплика построена не из старицкого камня, а из керамического кирпича и железобетона. Так что теперь и в Твери есть свой храм Лужка-спасителя и как к этому относиться я до сих пор не решил: с одной стороны и хорошо, а с другой - очень жалко вида на Путевой дворец.

Императорский путевой дворец.

Попытка описать его в рамках этого поста - объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Так что ограничусь фотографиями, в основном, из интернета и небольшой справкой, а потом сделаю про Путевой дворец и Дворцовый (Императорский) сад серию постов.

Вид на комплекс Императорского путевого дворца с дрона

Вид на дворец с северо-запада сразу после реставрации

Развёртка парадного двора

Парадный двор

Нынешний главный вход в сумерках

Парадный двор ночью

Западное крыло. Вид с парадного двора

Восточное крыло. Вид с парадного двора.

Парадный двор перед дождём

Западный фасад

Северный или речной фасад зимой Вид из Дворцового сада.

Вид на северный фасад со стороны набережной Михаила Ярославича Тверского

Ещё один.

Вид на северный фасад с другого берега Волги

Северный фасад летом. Вид из Дворцового сада

Северный фасад осенней ночью

Ночной Путевой дворец. Вид от начала Старого моста

Павильон "Оранжерея"

Дворец с двумя павильонами был построен в 1764-1766 гг. в стиле классицизма с элементами барокко по проекту П. Р. Никитина и М.Ф. Казакова. Ранее на месте дворца, Императорского сада и части Городского сада находился Тверской кремль.

Дворец предназначался для отдыха членов императорской семьи по пути из Петербурга в Москву, откуда и получил своё название. 12 февраля 1767 г. в Тверской путевой дворец впервые прибыла императрица Екатерина II.

Дворец был перестроен К. И. Росси в начале XIX в. В это время здесь жила сестра Александра I, Екатерина Павловна, бывшая замужем за тверским губернатором Георгом Ольденбургским. Она превратила дворец в один из центров светской жизни страны и модный литературный салон, где собиралось высшее общество Твери и куда приезжали многие выдающиеся люди из Москвы и Петербурга. Н. М. Карамзин читал здесь императору Александру отрывки из своей «Истории». В 1830-х гг., когда Путевой дворец принадлежал военным, по проекту И. Ф. Львова рядом с дворцом была построена гауптвахта. В западной башне находилась Екатерининскя церковь.

В 1864 г. дворец был незаметно и тонко дополнен А. И. Резановым, предпринявшим очередную перестройку, на этот раз в «старом вкусе», так что отличить со стороны его дополнения от исторического здания Никитина очень сложно. В перестройке участвовал Ф. М. Аветисов.

После падения монархии в здании путевого дворца работали советы рабочих и крестьянских депутатов, а также губернский исполнительный комитет. 28 октября (10 ноября) 1917 г. революционер А. П. Вагжанов объявил о победе советской власти. В апреле 1935 года большевиками был взорван Спасо-Преображенский собор, стоявший во дворе дворца. Осенью 1941 года здание дворца частично разрушено фашистами, в 1942-1948 гг. восстановлено.

С конца 1990-х годов Путевой дворец находился на реконструкции. С августа 2012 он был окончательно закрыт на реставрацию. В июле 2015 года реставрационные работы были окончены, велись работы по восстановлению императорского сада. В настоящее время в Путевом дворце расположена областная картинная галерея. В 2017 г. дворец открылся в тестовом режиме - для организованных экскурсионных групп, с 30 ноября 2017 года он был открыт для индивидуальных посетителей и туристических групп.

Комплекс зданий Тверского императорского дворца - образец парадной архитектуры XVIII-XIX вв., состоящий из главного корпуса, флигеля, каретного сарая, конюшни, гауптвахты, Дворцового сада, оранжереи и здания бывшего Тверского реального училища.

А так Императорский путевой дворец выглядел во времена оны...

Северный фасад и разобранная во второй половине XIX в. галерея

То же, перед самой реконструкцией Резанова.

А там ещё и интерьеры есть. Но об этом и многом другом я подробно расскажу в специальной серии постов.

Стадион Химик.

Главный вход на стадион

Стадион открыт в 1920 г.В 30-е принадлежал Городскому Совету профсоюзов, затем - обществу «Динамо». В 1957 г. стадион «Динамо» стал структурой Комбината химического волокна имени 50-летия СССР и стал называться «Химик».

В 1991 г. передан городу, подчиняется муниципальному учреждению «Объединённая дирекция стадионов».

Стадион «Химик» располагает футбольным полем с травяным покрытием, двумя трибунами на 7698 стационарных мест, теннисными кортами, спортивным залом. В 2004 г. открыт после реконструкции, которую пора бы повторить. Помимо спортивных мероприятий, на стадионе проводятся фестивали, концерты и другие общегородские культурно-массовые мероприятия. Здесь же гнездится наш местный ф/к «Волга».

Дом №1 по улице Советская или Шестая школа.

Построен в 1901-1905 гг. по проекту архитектора А.П. Федорова в стиле классицизирующей эклектики, называемой "кирпичный" стиль. Обращает на себя внимание лицевая кладка с глубоко утопленными швами между кирпичами, создающая "мозаичный" эффект. Он подчеркивается многочисленными мелкими деталями - плоскими лопатками, замками, рустом, фартуками и т.д. Богатая кирпичная орнаментика стены позволяет избежать сухости и однообразия, при этом здание при восприятии с дальних точек сохраняет монументальность и цельность.

Оба фасада - и уличный, и дворовый, - решены одинаково монументально. Здание предполагалось строить на открытой огромной площади, на чрезвычайно ответственном в городе участке - на месте проезда к древним Тьмацким воротам Тверского кремля.

До Революции в здании располагалось Женское коммерческое училище, а после средняя школа (ныне гимназия) №6 (английская). Здесь учились писатель Борис Полевой, поэт Андрей Дементьев и мой отец ;)

Сквер имени М. Ф. Казакова.

Общий вид сквера.

Памятник жертвам политических репрессий. В народе "памятник запору".

Занятное граффити на закрытом уже лет 20 общественном туалете.

Большую часть своего существования пробыл безымянным. Нынешнее имя получил в 1990-м в честь архитектора М. Ф. Казакова - одного из отцов регулярной застройки Твери.

Разбит он на срезанном крепостном валу Твери. Подойдя к ограде со стороны Тьмаки можно оценить его толщину - двухполосная дорога и 2 тротуара помещаются.

Памятник, «украшающий» сквер открыт в 1997 г. на волне разгула демократии. Авторы этого поделия скульптор Феликс Азимович Азаматов и архитектор Валерий Алексеевич Давыдов - тогдашний главный архитектор города. Большинство горожан памятник не приняло, о чём свидетельствует народное название - «памятник запору». Собственно, логично: где Казаков и где политические репрессии. Здесь напрашивается памятник Казакову, или Никитину, или Штенгелю, или Росси. Статуя императрице Екатерине II тоже была бы уместна - она очень много сделала до города. А «это», продавленное запрещённым (поделом) ныне «Мемориалом», на том основании, что в здании Мединститута размещалось ОблНКВД...

И на этом всё - улица Советская кончилась. В следующий раз прогуляемся по улице Вольного Новгорода - северному лучу Парадного Трёхлучия.

Предыдущие части:

Часть I, Часть II, Часть III, Часть IV, Часть V, Часть VI, Часть VII, Часть VIII, Часть IX, Часть X, Часть XI, Часть XII, Часть XIII, Часть XIV, Часть XV, Часть XVI