Тверь. Часть XXXIII. Спасо-Преображенский собор. Первый храм, Второй храм и воссоздание.

Тверской Спасо-Преображенский собор - главная святыня города. Златоверхий Спас. Символ и отражение городской истории. Несколько раз горевший, неоднократно перестроенный, разрушенный и восстановленный. Многострадальный.

Я о нём уже писал, но не грех и повториться.

Вид на западный фасад и Путевой дворец. Весна 2023 г.

Западный фасад. Весна 2023 г.

Южный фасад. Весна 2023 г.

Вид с юго-запада. Весна 2023 г.

Снова западный фасад. Весна 2023 г.

Часовня Всех святых в Земле Тверской просиявших. Построена в 2008 г. Весна 2023 г.

Первый храм.

Ещё до 1271 г. на месте собора существовала деревянная соборная церковь во имя святых Козьмы и Дамиана. В 1286 г. при великом князе Михаиле Ярославиче и при первом тверском епископе Симеоне здесь был заложен каменный соборный храм во имя Спаса Преображения, простоявший 350 лет.

Он был первым городским белокаменным собором на Руси, построенным после монгольского нашествия. В 1344-1359 гг. в соборе были установлены позолоченные медные врата, а полы были выстланы цветными майоликовыми плитками. В 1382 г. купол собора вызолотили, после чего храм часто именуовался в летописях «Святой Спас Златоверхий». С 1289 г. Спасо-Преображенский собор стал усыпальницей тверских князей.

Вот на этом древнем соборе мы остановимся подробнее. Честно признаюсь, что я ограбил вот эту статью, рассматривающую реконструкцию облика древнего собора на основе археологических изысканий и сравнения с сохранившимися памятниками древнерусской архитектуры.

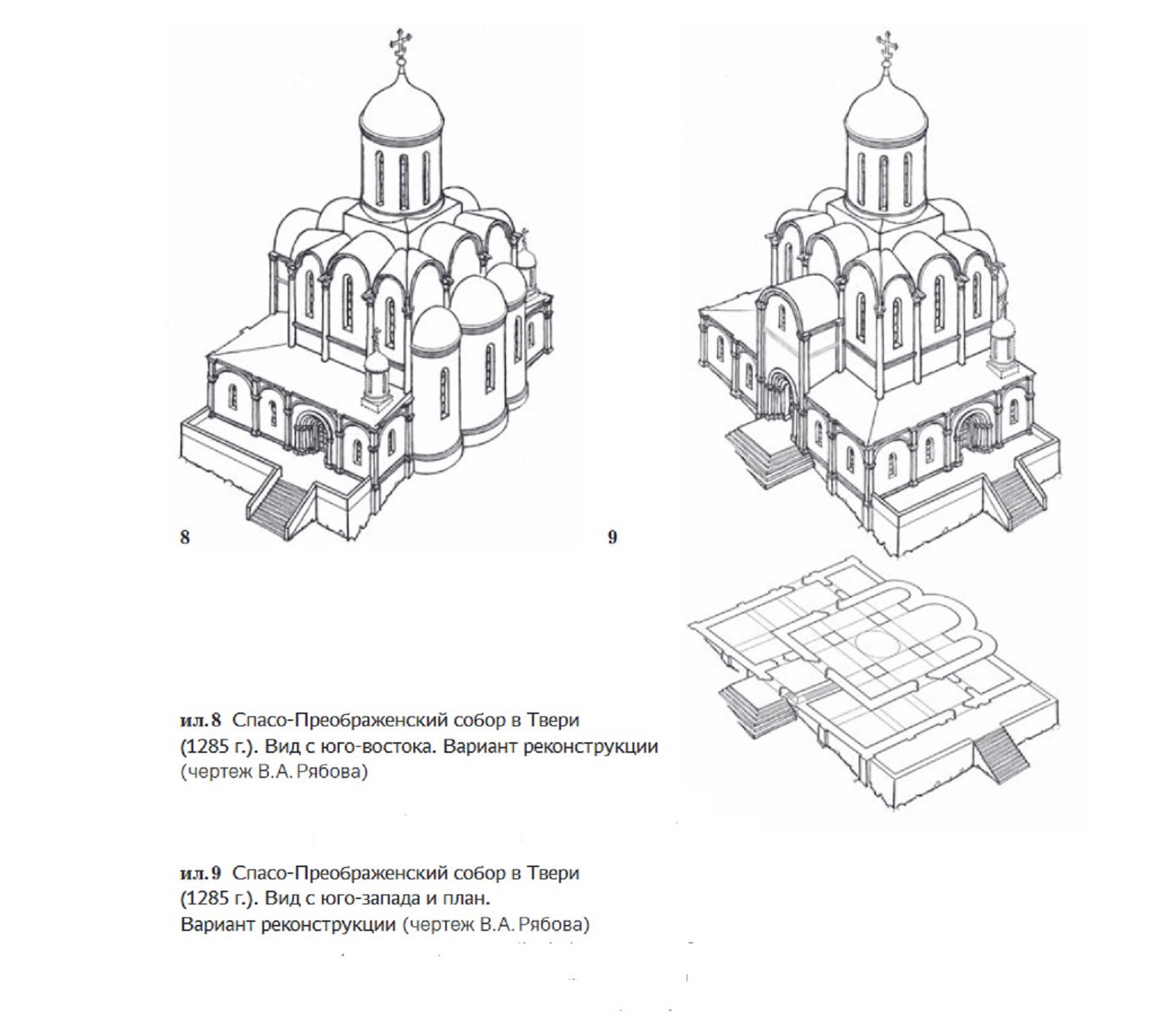

Итак, изначально планировка Спасо-Преображенского собора была четырёхстолпной, трёхаспидной, с тремя притворами по осям западного, южного и, предположительно, северного входов, что характерно, как для храмовой архитектуры домонгольского периода, так и для более поздних времён.

План первого Спасо-Преображенского собора по данным археологических изысканий.

Об этом можно с определённой долей уверенности утверждать на основе изучения фундаментных рвов и отдельных фрагментов кладки. Результаты этих исследований позволяют судить об общем типе плана сооружения. Наконец, имеющиеся в распоряжении археологов немногочисленные резные белокаменные и обильные керамические (плитки полов) детали убеждают в общем стилистическом родстве утраченного здания с домонгольскими храмами, вероятнее всего, в их владимиро-суздальском и близкими к нему вариантами последней трети XII - первой трети XII в.

Планы храмов 1220 - 1230-х гг

Наличие у Спасо-Преображенского собора 1285 г. трех боковых притворов дает повод сравнивать его с домонгольскими храмами Северо-Восточной Руси, возведенными в первой трети XIII в. и более ранними того же типа. Трехпритворная композиция при крестообразной форме плана характерна для таких памятников, как Рождественский собор Суздаля (1222-1225 гг.), Георгиевский собор Юрьева-Польского (1230-1234 гг.) и церковь Михаила Архангела в Нижнем Новгороде (1227-1229 гг.) [ил. 2]. Объем их притворов раскрывался в наос основного храма, так что боковые порталы вели снаружи непосредственно во внутреннее пространство. Также и при археологическом исследовании фрагментов церкви Михаила Архангела в Нижнем Новгороде в 1960 г. Н. Н. Воронин обнаружил, что план ее фундаментов повторял форму плана нижнего яруса: в зоне примыкания притворов не было обнаружено следов фундаментов по линии стен основного объема. На этом основании разобранный в XIV в. храм был реконструирован Н. Н. Ворониным как трехпритворный. Та же ситуация им зафиксирована и для храма Михаила Архангела 1359 г., сменившего постройку 1220-х гг. и повторившего ее крестоообразный план.

В тверском соборе, однако, фундаментные рвы читаются по всему периметру основного четверика - вероятно, притворы собора были отдельными пристройками, примыкавшими к фасадам главного объема. Еще одно отличие тверского собора от памятников первой трети XIII в. - наличие у него галерей, возведенных, сколько можно судить, одновременно с самим храмом. У трехпритворных храмов 1220-х гг. не было внешних обстроек, соединявших притворы, и крестообразная форма плана была ясно выражена в объемной композиции.

Конечно, возможно, что в структуре Тверского Спасо-Преображенского собора отражен и более широкий круг построек, поскольку четырехстолпный трехапсидный храм, окруженный галереями со встроенными в них тремя притворами - хорошо известная в домонгольском зодчестве композиция плана. К этому типу принадлежали в том числе важнейшие постройки г. Владимира времени Всеволода Большое Гнездо, такие как Дмитровский собор (1191-1197 гг.), соборы Княгинина (1200-1201 гг.) и, предположительно, Рождественского (1192 - 1196 гг.) монастырей. Сравнив пропорции и размеры их планов, легко убедиться, что ближе всех к Спасо-Преображенскому собору Твери стоит Дмитриевский собор, также княжеский. Их пропорции практически одинаковы, хотя Дмитровский собор несколько крупнее (соотношение размеров 1 × 0,9). В той же пропорции соотносятся и размеры подкупольных пространств: 5,3 × 5 м у Дмитровского собора, 4,50-4,70 м - у Спасо-Преображенского.

Исходя из этого, Дмитровский собор во Владимире и был принят в качестве образца для реконструкции. Согласно этому предположению, тверской Спасо-Преображенский собор был одноглавым храмом. Характер устройства сводов по имеющимся данным установить невозможно, поэтому при реконструкции принят вариант прямого повторения завершения Дмитровского собора: соразмерная шлемовидная глава на квадратном постаменте, опирающемся на столбы без повышенных подпружных арок, и позакомарное покрытие кровли. Щелевидные окна выполнены так же по образцу Дмитровского собора во Владимире. И вот что получилось в результате:

3D реконструкция первого Спасо-Преображенского собора

В таком или похожем облике Спасо-Преображенский собор просуществовал до Смуты 1605 - 1618 гг, когда был последовательно разграблен, сожжён и разобран.

Второй храм.

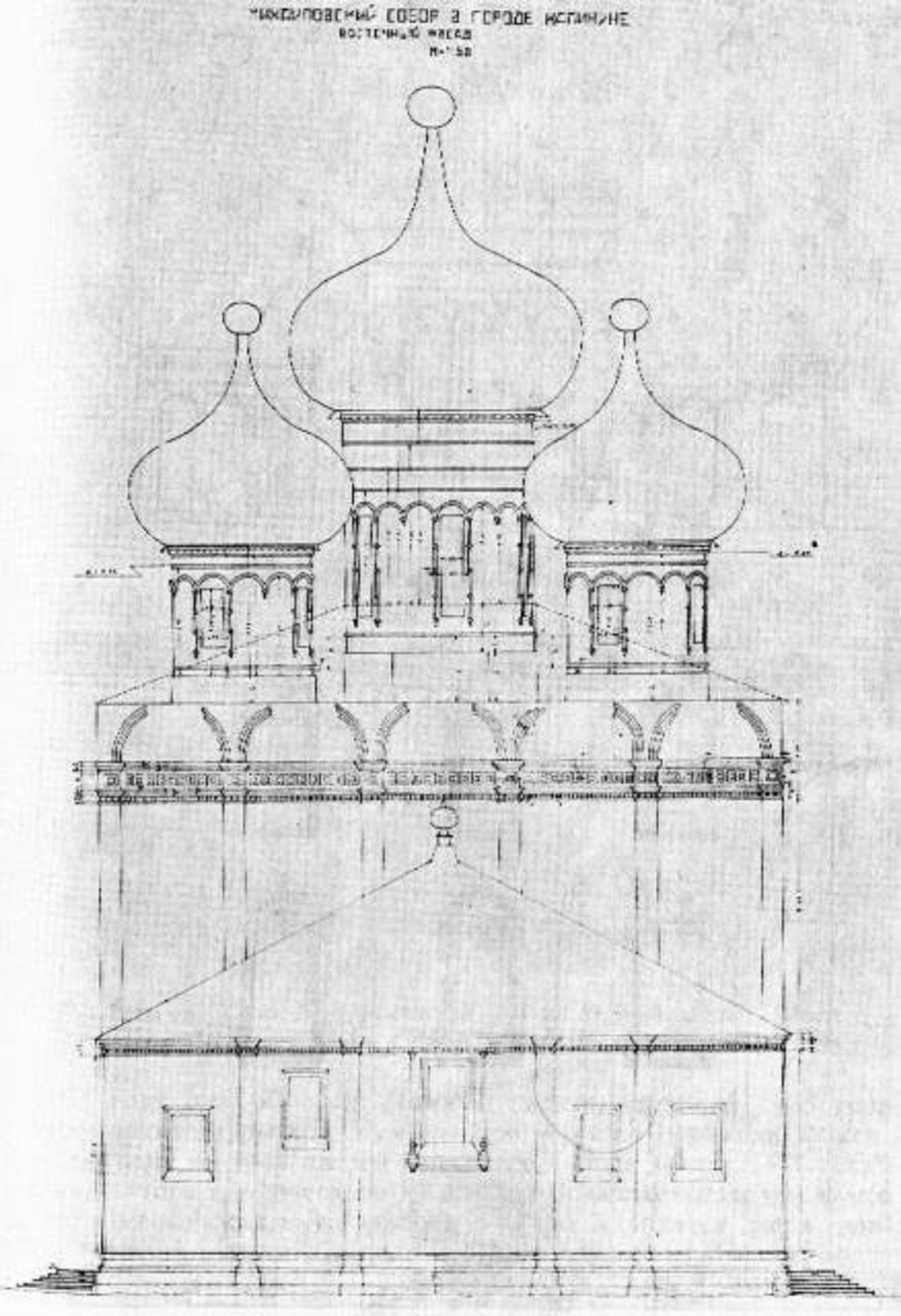

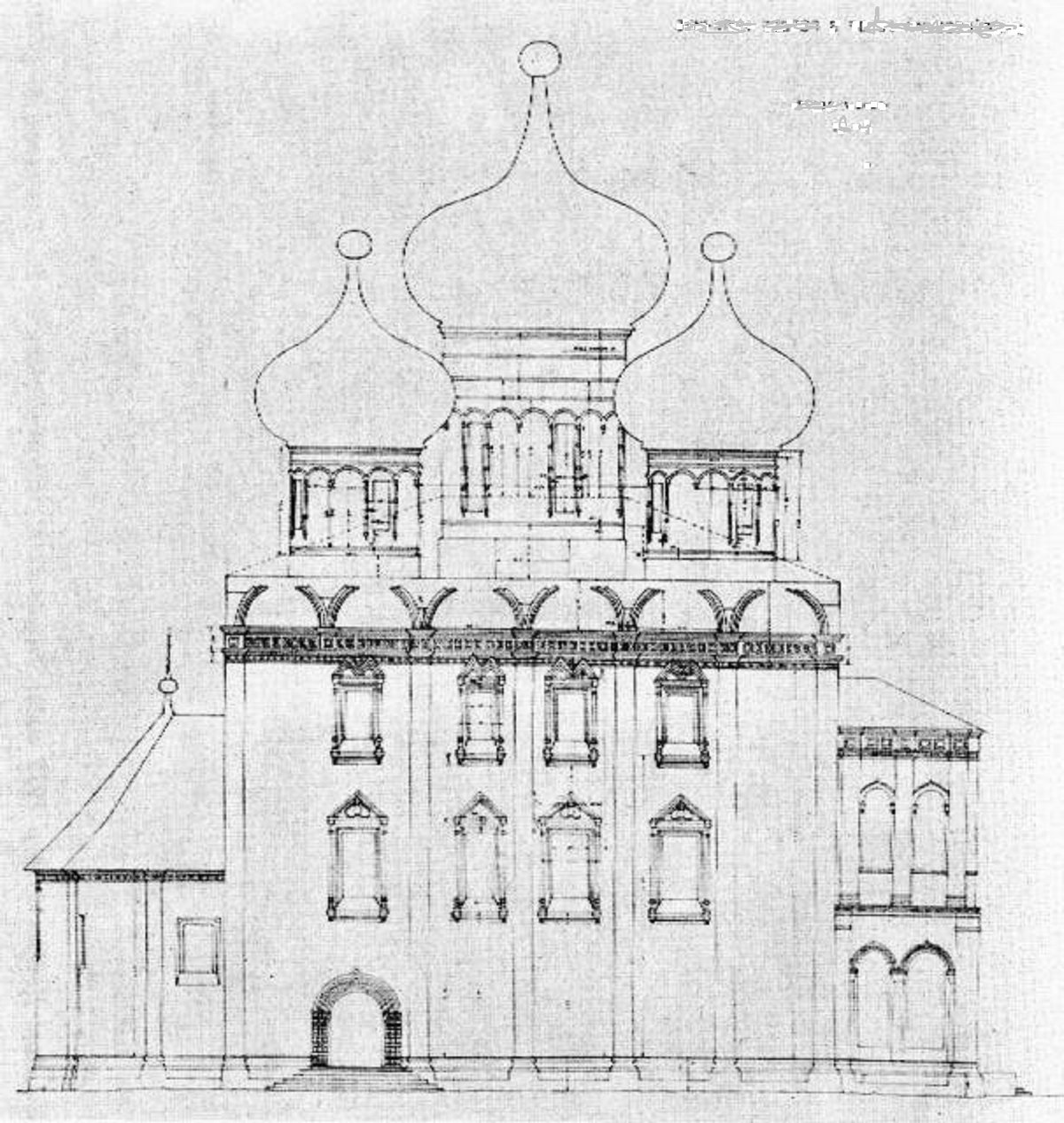

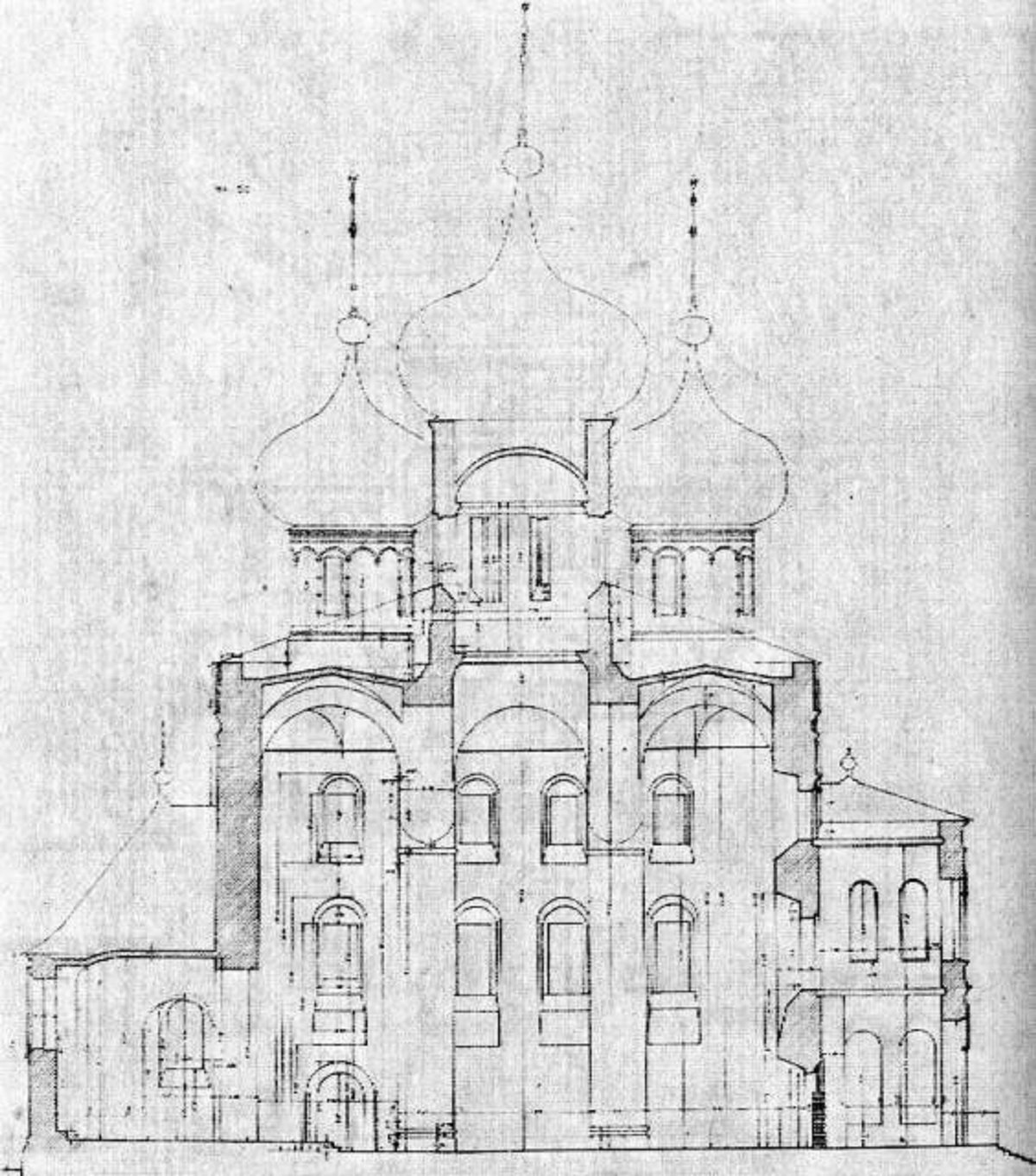

Новый собор на месте старого построили в в 1689-1696 гг. В архитектурном плане он представлял собой четырёхстолпный, крестокупольный, пятиглавый храм классического московского стиля. За образец, как и ещё много где, был взят Успенский собор Московского кремля. К счастью, только за образец, а не за типовой проект, что позволило тверскому Спасо-Преображенскому собору заиметь свою индивидуальную физиономию в рамках Нарышкинского барокко.

В конструктивном плане здание собора довольно традиционно: вертикальные несущие конструкции - наружные стены и 4 несущих центральных кирпичных столба, поддерживающих через подпруженные арки барабан, на который, в свою очередь, опирался купол. Остальные перекрытия - кирпичные сводчатые позакомарные с подпруженными арками. В качестве строительного материала использовался старицкий белый камень и керамический кирпич. Основной объём был выполнен из кирпича, а старицкий камень использовался для фундаментов, некоторых замковых камней, опорных и распределительных площадок, а так же для декоративных элементов..

Ниже приведены обмерные чертежи по состоянию на 1935 г. - перед самым уничтожением. На них хорошо видны и конструктивная схема здания, и его внешний облик.

Восточный фасад

Южный фасад

Северный фасад

План

Разрез по главному входу

Разрез по центральному куполу

Схема генплана

Собор постоянно «поновлялся усердием богатых прихожан», так что, по словам Аполлона Григорьева, к середине XIX века «получил общий, казённый характер», с чем лично я не совсем согласен. А вот то, что кровлю по закомарам накрыли обычной скатной на пользу внешнему облику собора точно не пошло.

В 1753 г. к юго-западу от собора была воздвигнута трёхъярусная колокольня в стиле барокко. В 1774 г. при архиепископе Платоне стены собора были украшены живописью. В 1848-1854 гг. её возобновили, а столбы собора отделали под мрамор - так было модно (натуральный мрамор обошёлся бы дешевле). С запада к собору пристроили каменное крыльцо. На колокольне установили колокол весом более 16 тонн, звук которого был слышен в любой точке города. На колокольне, чуть ниже купола, соорудили новые часы с четырьмя циферблатами, смотревшими на все стороны света. Циферблаты, диаметром около двух метров каждый, были окрашены в тёмно-синий цвет, на фоне которого ярко выделялись позолоченные цифры и стрелки.

В конце концов ансамбль собора стал выглядеть так:

Западный фасад

Восточный фасад

Ворота собора на южном фасаде по состоянию на 1910 г. Фотография С. М. Прокудина-Горского.

Внутреннее убранство собора по состоянию на 1910 г. Фотография С. М. Прокудина-Горского.

В таком виде Спасо-Преображенский собор дожил до 1935 г. А в 1935 г. собор взорвали, причём, с первого раза это не получилось - крепко строили предки. Частично убранство собора удалось сохранить в запасниках Тверского музея, но многое было утеряно безвозвратно. На месте собора был разбит парк и установлен памятник М. И. Калинину.

Архитектурный ансамбль площади получился тогда весьма удачным и мне его до сих пор немного жаль.

Ансамбль площади Революции до 2014 г.

Восстановление.

Здание второго собора восстановили в 2014-2020 гг., благо сохранились полные обмерные чертежи, и сейчас ведётся наружная и внутренняя отделка. Конечно, новая реплика построена не из старицкого камня и большеразмерного древнего керамического кирпича, а из современного керамического кирпича и железобетона. Эдакий тверской храм Лужка Спасителя. А, может быть, так и надо. Я, по крайней мере, начал привыкать к этому ансамблю площади. Говорят, что восстановят и колокольню, но чуть позже. Посмотрим, что в конце концов выйдет. В принципе, пока получается очень неплохо. Несколько дней назад это выглядело так. Судите сами.

Предыдущие части:

Часть I, Часть II, Часть III, Часть IV, Часть V, Часть VI, Часть VII, Часть VIII, Часть IX, Часть X, Часть XI, Часть XII, Часть XIII, Часть XIV, Часть XV, Часть XVI, Часть XVII, Часть XVIII, Часть XIX, Часть XX, Часть XXI, Часть XXII, Часть XXIII, Часть XXIV, Часть XXV, Часть XXVI, Часть XXVII, Часть XXVIII, Часть XXIX, Часть XXX, Часть XXXI, Часть XXXII