Гусиное озеро. От индустрии до нирваны

Гусиное озеро - не поп-версия Лебединого озера, а 2-й по величине водоём Бурятии после Байкала в сотне-полутора километров южнее Улан-Удэ. С одного его конца стоит индустриальный Гусиноозёрск - соответственно, 2-й по размеру (24 тыс. жителей) город Бурятии, а на другом конце в гарнизонном посёлке Гусиное Озеро действует Тамчинский (Гусиноозёрский) дацан - 2-й в Бурятии по возрасту и её фактический центр до разгрома в 1930-х годах.

Об этом всём, а также о других дацанах и святилищах в долине Селенги, и расскажу сегодня: в прошлых частях о Баргузине съездив из Улан-Удэ на север, а в Кударинской степи - вниз вдоль реки, теперь отправимся вверх и на юг.

Степная долина Селенги, которой в рассказе о той же Кударинской степи мы любовались с самолёта, уходит от Улан-Удэ на юго-запад между хребтами Хамар-Дабан и Цаган-Дабан. Вот только оба обращены к ней пологими склонами: у первого эффектный "фасад" на Байкал, да и второй несколько зрелищнее смотрится из хоринской глуши со стороны Кижинги и Заиграева. Если трасса "Байкал" на узком правобережье Селенги проходит несколько эффектных прижимов, то куда более обширная левобережная часть долины - живописна, но не более того. По ней и идёт к границе Кяхтинский тракт, ветвь старинного Сибирского тракта, русское звено Великого Чайного пути, иногда встречаясь с Трансмонгольской железной дорогой, до пограничной станции Наушки проложенной в 1937-39 годах:

2.

На тракте хороший асфальт и местность вокруг смотрится не по-сибирски обжитой. Что, однако, не помешало нам пропустить вот таких пешеходов:

3.

Вдоль тракта мелькнёт то деревянная юрта или парящая кровля дугана:

4.

То купола и кресты - вот например Иннокентьевская церковь (2018) в селе Тохой перед самым Гусиноозёрском:

5.

Но ещё раньше всего показанного выше, километрах в 40 от Улан-Удэ, чуть не доезжая встречи тракта с железной дорогой, стоит Янгажинский дацан с Дворцом Будды Ваджрадхары (2017-20). Или скорее - тень того, чем он был до разгрома:

6.

Зародился этот монастырь довольно буднично. Большинство селенгинских бурят - по факту скорее монголы, пришедшие с юга, а после Кяхтинского договора о границе (1728) оказавшиеся на её русской стороне. Но кочевало здесь и 6 эхирит-булагатских родов из Прибайкалья, когда-то переселившихся следом за русскими в покинутую баргутами (см. прошлую часть) степь за пресным морем. С 1746 года они молились в Ацайском дацане небольшого, но влиятельного (были основой одного из бурятских казачьих полков) племени атаганов. Однако под русским влиянием всё больше кочевников оседали в стационарных домах: в 19 веке "столицей" забайкальских эхирит-булагатов стало село Оронгой, и в наши дни достаточное крупное (1,7 тыс. жит.). Близ Оронгоя, в урочище Янгажин, в 1830 году появилась новая обитель, где юрты с самого начала были не пристанищем кочевых лам, а времянками, пока строились избы и дуганы. Там же, близ Оронгоя, родился в 1852 году в семье бурят-казаков Даши-Доржо Итигэлов - пожалуй, самый известный за пределами БурМира из бурятских святых, так как повстречать его можно и ныне. Рано осиротев, мальчик подался в батраки, и через несколько лет скитания привели его в Хоринскую степь, в старинный Анинский дацан, где он принял монашество и прожил четверть столетия. Уже там авторитет Даши-Доржо стал столь высок, что монастырь 15 лет платил взносы в казну за освобождение казака от воинской повинности. В 1904 году Итигэлов вернулся на родину как шэритуй (настоятель) Янгажинского дацана, где благословлял бурят, уходивших на войну с Японией, строил храмы в их честь и собирал немалые суммы на помощь инвалидам и ветеранам. В 1911 он переехал в Тамчинский дацан - теперь как Пандито Хамбо-лама, то есть главный буддист всея Руси. По случаю чего на родине воздвиг соборный храм Цокчен-дуган (1913) - один из самых красивых в Бурятии:

6а.

Чему способствовало местное население: на все бурятские улусы Оронгой славился своими резчиками и художниками по дереву, артели которых ходили за сотни вёрст украшать монастыри и хоромы. И уж конечно всей толпой наваливались на любую стройку в родном дацане, который стал настоящим музеем бурятского декоративно-прикладного искусства. Осколки былого теперь хранятся в музеях - фрагменты резьбы в "скансене" Верхней Берёзовки:

7.

А фигурки будд, бодхисатв, махакал - в Музее истории Бурятии в Улан-Удэ, занимая добрую треть его буддийской экспозиции.

8.

Итигэлов за свою жизнь написал полсотни буддийских книг, включая медицинский атлас "Жор". Советскую власть он не принял, но и бороться с ней не стал, ибо к тому времени достиг уже понимания, что сущность всего - Пустота. Хотя в 1920-х годах буддийская жизнь в Сибири кипела, Даши-Доржо не сомневался, что аресты лам и погромы дацанов - дело времени, но всем, кто предлагал ему уехать, отвечал "Меня не успеют взять". В июне 1927 года он сел в позу лотоса и начал читать мантру-благопожелание усопшим, закрыл глаза - и больше не открывал их. Даши-Доржо ушёл в нирвану, навсегда зависнув где-то между жизнью и смертью, и поместив его тело в кубический саркофаг из кедра, ученики придали мудрец земле. Янгажинский дацан, активно строившийся ещё в 1920-х, в 1938-40 был разрушен до основания. Но, пожалуй, Ново-Янгажинским монастырём можно считать Иволгинский дацан, землю и разрешение на строительство которого советская власть дала бурятам в 1946 году, в короткую послевоенную религиозную оттепель. В нём даже воссозданы некоторые янгажинские храмы, ну а самая красивая постройка Иволги - дворец Итигэлова. Его тело хранилось всю советскую эпоху в глухом урочище Хухэ-Зурхан, лишь раз в 10-15 лет ламы тайно вскрывали саркофаг убедиться в его нетленности. В 2002 году об обретении святого возвестил глава российских буддистов Дамба Аюшеев, и Даши-Доржо прибыл в Иволгинский дацан. В 2012-м, когда там побывал я, увидеть его было очень непросто: знающие люди подсказывали, что главное - продемонстрировать серьёзность намерений, например придя несколько раз и прождав несколько дней. Теперь ламу в нирване выносят к народу по буддийским праздникам, да и в простые дни с аудиенциям мудреца стало как-то попроще. Между жизнью и смертью Итигэлов находится и ныне: он не дышит и сердце его не бьётся, но суставы сохранили гибкость и на коже порой выступает пот. Учёные безбожно полагают, что тело Итигэлова хранилось засыпанным солью, поэтому не поддаётся разложению, но может впитывать влагу из воздуха, которая и придаёт ему румянец, и выступает на коже. Русские жители Бурятии, краем уха что-то слышавшие про Иволгинский дацан, и вовсе говорили мне, что ламы регулярно подкрашивают и подклеивают святого. Учёных к Итигэлову не пускают с 2005 года, ну а чудо - оно на то и чудо: либо веришь в него, либо нет.

9.

Ближе к нашей цели, на холме за Тохоем, есть ещё и Загустайский дацан, основанный теми же булагатами в 1783 году и без остатка разрушенный в 1933-м. В 1883-89 здесь также служил Итэгэлов.

10.

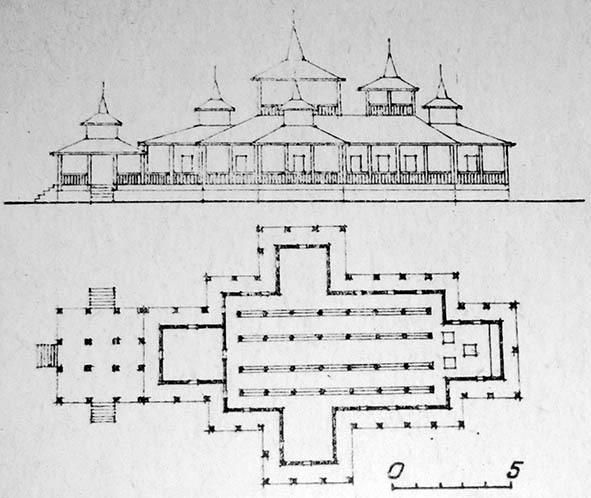

С тракта хорошо видны маленький храм покровителя дацана Сахюусан-сумэ (2012-14) и Цокчен-дуган (2015-19) весьма необычного облика. Как я понял вот из этих чертежей в Гусиноозёрском дацане, здесь попытались воссоздать формы его деревянного храма начала 19 века, разобранного ещё в 1850-е годы. То есть - более раннее поколение бурятского зодчества, утраченное почти без следа ещё до советской эпохи.

10а.

А за сопкой начинаются вот такие пейзажи - Орхонский и Загустайский разрезы бурого угля с озёрами на дне лежат по разные стороны дороги. Облик Загустайской степи теперь определяет индустрия:

11.

Пришедшая сюда аж в 1680-е годы: удалённость обрекла города Сибири на автаркию, и мелкие заводы в их округе исправно работали ещё до петровской индустриализации страны. Здесь у истоков стоял даже не город, а, словно на Русском Севере, Троицкий Селенгинский монастырь, основанный в Кударинской степи как база миссионеров и мощнейшая крепость Восточной Сибири. Он получил обширные угодья, но ценней всех полей и тоней (байкальских рыбоучастков) оказалось Солёное озеро за Хамар-Дабаном, где вскоре заработал Селенгинский солеваренный завод, снабжавший "белым золотом" пол-Забайкалья. Уже в 1719 он отошёл государству, с 1757 делал богатейшими людьми Верхнеудинска купеческий род Пахолковых, в 1809 снова вернулся в казну, а 5 его исходных варниц так и коптили весь 18-й век - последняя сгорела в 1815-м. Но вместо сгоревших строились новые, в 1821 завод обзавёлся собственным госпиталем, а дополнительно освоил производство красок и квасцов. Работали там, конечно, каторжане, и шли они сюда весьма охотно, ибо из немногих мест во всём Забайкалье было так же легко бежать - в год случалось на заводе до полтораста побегов. С годовым производством в несколько тысяч пудов завод пережил и запуск покончившего с автаркией Транссиба, и революцию, и пожар 1925 года, после которого он был за пару лет отстроен заново уже как в Селенгинский сульфатный завод. Из его слободки вырос Тохой, станция которого и ныне называется Сульфат... но вот самого предприятия там давно уже нет, и я не знаю точно, когда оно закрылось. В 1934 году рядом появился первый разрез бурого угля, окатанные кусочки которого на берегах Гусиного озера впервые нашли ещё в 1772 году. В 1938 в Загустайской степи возродилась каторга: сперва как отделение Букачачлага (с центром в Читинской области), в 1940 выделившееся в отдельный Гусиноозёрлаг, после войны комплектовавшийся пленными японцами. В 1939 снаружи периметра был основан посёлок Шахты, в 1953-м ставший городом Гусиноозёрск. Наконец, из города горняков вылупился город энергетиков с Гусиноозёрская ГРЭС (1965-76, 1190 МВт), "питающейся" самым что ни на есть подножным кормом. Среди степи и гор она кажется нереально, призрачно огромной... а может и не кажется: в её Большой трубе 330 метров, и выше в экс-СССР лишь трубы Экибастузской (420м) и Берёзовской (380м) ГРЭС. Ту же высоту имеет ещё десяток труб на просторах Необъятной, но рекорд ГусГРЭС, подозреваю, иной: с сейсмоустойчивым основанием диаметром 39 метров, Большая труба вполне может быть самой широкой или самой объёмной в России.

12.

Всё показанное выше я снимал с маршруток, курсирующих между Улан-Удэ и Гусиноозёрском то ли раз в час, то ли по заполнению. От пятиэтажек напротив автостанции на меня странно повеяло Монголией:

13.

И даже Спорткомплекс ГРЭС увенчан фигуркой лучника:

14.

Рядом - стадион за странной бетонной конструкцией, сквозь которую всё так же видна труба:

15.

Всё вместе - Городок Энергетиков, самый большой и благоустроенный район Гусиноозёрска:

16.

Вдоль него, мимо гостиницы "Радуга" неясного возраста, ведёт от автостанции улица Ленина:

17.

На которую и сам Ильич глядит с улицы Пушкина, густым бульваром разделяющей дома тех, кто добывает уголь и тех, кто превращает его в электрический ток. В середине - странное Дерево Дружбы, большинство рамок которого пусты:

18.

Со стороны Городка Энергетиков пятиэтажки обращены к бульвару парой советских панно в разных стилях:

19.

Падающий с неба мужик трогательно подписан Прометеем - и вид с утра уже нетрезвой компании на кадре выше весьма наглядно объясняет, зачем эта подпись нужна.

20.

В целом, прогулку по Гусиноозёрску даже в середине дня не назвать приятной, а лет 10-20 назад, подозреваю, тут вообще было страшно ходить.

21.

Между разукрашенными торцами - психоделического вида скверик. Никогда не заглядывайте в эти многогранники, если не достаточно уверены в устойчивости своей крыши!

21а.

Бульвар заканчивается небольшим обелиском Победы (1965), а поднявшись чуть выше, понимаешь, что он ориентирован на трубы ГРЭС:

22.

Сверху перспективу бульвара замыкает широко раскинувшийся Дворец культуры "Шахтёр" (1958):

23.

Мы было сунулись в его двери, но дюжий русский сторож с сединой в волосах встретил нас тирадой о том, что война на дворе, и вообще раз вчера в Подмосковье склад сгорел - то и мы наверное с Украины. Напомню, это было ещё лето 2022 года, когда налёты дронов на столицы казались параноидальной фантазией, а большая часть страны верила, что наша армия всех сильней. Однако - только не Бурятия, части из которой были брошены в самое пекло ещё в феврале-марте. Охранник, выговорившись, сменил гнев на милость и даже разрешил сфотографировать Ильича на лестнице. Но пост и так слишком большой, а Ильич со спины виден, если посмотреть на здание с обратной стороны:

24.

За ДК до самого тракта веером раскинулся парк - надо сказать, довольно ухоженный и приятный. В нём же и храмы рабочего города - слева Георгиевская церковь (1994) и одинокий армянский хачкар:

25.

Где-то неподалёку строится ещё и более крупная Казанская церковь - но как я понимаю, уже много лет её не могут поднять выше фундамента.

25а.

Справа от Дворца культуры - Гусиноозёрский дуган, филиал Гусиноозёрского дацана:

26.

Возраст двух его храмов совершенно не ясен, но кажется, у пятиэтажки с кадра выше и у храма с кадра ниже архитектор один:

27.

Направившись было к трассе, я углядел в низинке очертания явно сталинских домов. Правее ДК (если глядеть с бульвара) обнаружился Пятый Квартал, оставшийся от ПГТ Шахты:

28.

И ярко-белые стены домов напоминают о том, что высокая труба справляется со своей задачей - воздух тут довольно чист, без горечи и сажи.

29.

Когда-то у шахтёров был свой бульвар Школьный улицы, но теперь его вид напоминает о Припяти:

30.

На него же выходит и самый солидный в квартале и при том заброшенный дом с барельефной вывеской Пятого магазина. Можно представить, сколько страстей шахтёрского посёлка помнит это выщербленное крыльцо:

31.

Любуясь тройкой ретрансляторов (материальным и парой духовных) на горе с прозаичным названием Бабка...

32.

...мы снова вышли на тракт. Позади - ДК Шахтёров и пятиэтажки Городка Энергетиков (у подножья которых глядит со стелы Гусь - официальный символ города, поставленный в 2012 году), отвалы угольных разрезов и простор Загустайской степи.

33.

Впереди, на фоне всё того же Хамар-Дабана - одноэтажные окраины города и ГРЭС, похожая на мираж:

34.

А почти что от её подножья начинается Гусиное озеро. Размером с крупный город (165 км²), оно уходит между трактом и железной дорогой на 24 километра, раскинувшись на 5-8 километров в ширину. Этого достаточно, чтобы зимой на озере, как на Байкале, возникала "становая щель" - узкая полынья от края до края, пересекающая озеро в одном и том же месте каждый год. Да и глубина порядочная - до 28 метров:

35.

Очертаниями берегов, однако, Гусиное озеро подозрительно похоже на водохранилище, а по сути и является им. Селенгинские монахи, перевалив Хамар-Дабан, увидели в Тамчинской степи лишь три небольших озерка, расположенных полумесяцем... но в той же Кударинской степи я рассказывал о заливе Провал, возникшем на месте Цаганской степи в 1861 году после землетрясения. Эти места сильнее всего тряхнуло в 1742 году, и чуть просевшая котловина начала заполняться водой протекавших мимо речек. Три озера слились в одно, а остров Осередыш между ними стал прибежищем диких гусей, пока сам не ушёл под воду - но остался название озера в памяти людей. К 1783 году вода из котловины прорвалась в Селенгу речкой Баян-Гол, и уровень Хулээн-Нур (так называется это озеро по-бурятски) стабилизировался. Теперь на дальнем его берегу - железная дорога, а на ближнем - заброшенные дачки горняков и энергетиков, степи над крутыми обрывами, и ещё более крутые обрывы отвалов Холбольджинского угольного разреза, тянущиеся вдоль большей части берега.

36.

В тот день я планировал осмотреть Гусиноозёрск, Новоселенгинск и Тамчинский дацан, стоящие по двум дорогам за развилкой. Поняв, что переполненные кяхтинские маршрутки пассажиров не берут, мы стали ловить попутку докуда получится. В итоге нас подобрал пожилой человек с 16-летним внуком, которого вёз учиться водить на Убиенный перевал ещё до развилки. Мрачное название напоминает об осаде Селенгинска в 1688 году, когда китайскому вассалу тушэту-хану Чхуньдорджу 13 недель противостоял Демьян Многогрешный, ссыльный гетман Левобережной Украины. Острог выстоял, дождавшись подкрепления, а о павших напоминают теперь падь Убиенных и гора Убиенная за перевалом. На ней стоит с 1998 года крест с китайским (!) колоколом, а вот перевал чуть ранее застолбили буряты: тут не просто обоо, а Стоянка Гэсэра. Одна из нескольких устроенных в начале 1990-х над долиной Селенги:

37.

Гэсэр - герой древнего эпоса, то ли проникшего из Великой Степи на Тибет, то ли спустившийся из Тибета вместе с буддизмом. Сейчас это сложно понять, так как испокон веков передававшийся из уст в уста Гэсэр зажил везде своей жизнью. У каждого племени и народа Сын Неба проходил один и тот же путь, но - в тех реалиях, которые были здесь понятны. Поэтому "Гэсэриады" разных народов - по сути разные произведения: если Тибет сын неба защищал в мире религии Бон, то бурятский "Абай Гэсэр" о 22 072 строчках называют "энциклопедией байкальского шаманства". Гэсэр почитается богом войны, но до чего показательно, что у степняков этот бог положительный! Сюжет "Гэсэриады" словно собран из трофеев разных вер и народов, когда-то услышавших грохот копыт монгольских коней: даже имя героя лингвисты возводят к латинскому слову "Кесарь", а его родину Кром - к Риму. Отцом Гэсэра в тибетской версии был дух Мировой горы Сумеру, а в монгольской и ладакхской - Хурмаст, в имени которого сложно не признать зороастрийского Ахура-Мазду. У бурят с Хурмастом отождествляется Эсеге-Малан тенгри ("Отец Ясного неба") - сын Вечного Синего Неба и главный из божеств-тенгриев. В одних вариациях эпоса Гэсэр был первочеловеком, вылупившимся из космического яйца, а где-то Сын Неба и вовсе мессия, но не снизошедший дух, а людское дитя. Родился будущий герой жалким, слабым и даже сопливым, однако в юртах нет печей, на которых удобно лежать 30 лет и 3 года. Уже в младенчестве Гэсэр низверг своей магией чёрного шамана, в именах которого (монгольский Цотон, бурятский Чёрный Зутан) сложно не узнать Сатану. Побеждая мунгасов (демонов) жалкий мальчишка превратился в прекрасного юношу, обрёл сокровища чудесной страны Лин, её принцессу Другмо (у монголов - Рогмо-гоа, у бурят - Урмай-гохон), а под конец ещё небесного коня. Одна из главных побед Гэсэра - низвержение северного царя-людоеда Лубсага, жена которого, однако, дала герою напиток забвения, и внушила, что он и есть северный царь. Страну Лин захватили призванные Цотоном хоры - воинственный народ под властью "шараблинских ханов". Их царь Гуркар (у монголов - Цагаан-Гэрту-хаан, то есть "Белоюртный хан") похитил Рогмо и насильно взял её в жёны - чем не судьба Бортэ, похищенной северным племенем меркитов, пока на другом конце Монголии воевал её муж Тимуджин? В конечном счёте Небо вернуло Гэсэру память, он вновь победил всех врагов, и освободив жену, ушёл с несметным войском покорять Китай. В одном лице Ахура-Мазда, Рама, Христос, Цезарь, Чингисхан и ещё бог весть кто - кажется, на турнире эпических героев разных времён и народов Гэсэр победил бы всех. Культ его в пёстром БурМире особо силён среди сойтов в саянской глуши и монгольских племён селенгинской долины.

38.

Среди которых особое место занимают цонголы: дальняя ветвь борджигинов (родного племени Чингисхана), они не приняли власти Цинского Китая и, уйдя откуда-то с юга Монголии, несколько десятилетий скитались по степям, пока в конце 17 века Окин Хонтогоров не привёл их Белому Царю под знамя. Именно лояльность цонголов позволила в 1688 году выстоять Селенгинску, а в 1764 году вокруг них образовался один из 4 бурятских казачьих полков. Но что ещё важнее - в Бурятию цонголы пришли оформившимся буддистами, неотъемлемой частью сангхи. Именно цонголы заложили основу российского буддизма, и даже первый Пандито Хамбо-лама Дамба-Доржо Заяев был из них.

39.

Кадр выше снят в музее Новоселенгинска, куда и отвезла нас следующая попутка. Там же, в музее, за неимением такси в посёлке, нам помогли с транспортом: у ночного сторожа оставалась ещё пара часов до смены. Глухой дорогой по степям мы срезали развилку:

40.

На пол-пути - небольшой обоо. Местные рассказывают, что в 1930-х годах этой дорогой вели тамчинских лам на расстрел, а они на ходу читали мантры, уходили в медитацию и вот у перевала бесследно растаяли в воздухе.

40а.

Соединившись с Джидинским трактом, дорога выводит к другому концу Гусиного озера:

41.

Крупный посёлок (2,6 тыс. жит.) здесь так и называется - Гусиное Озеро. Выросший из станции, в советское время он жил гарнизонами, и на пике в 1950-х разросся до немалых 5 тыс. жителей. Но - неуклонно пустеет с тех пор...

42.

Бескрайние пустыри вокруг остались от снятых воинских частей и сгоревших 20 июня 2001 года складов: тогда удар молнии (по официальной версии) подорвал несколько тысячи тонн боеприпасов, разлетавшихся на 30 километров вокруг, и лишь быстрая эвакуация посёлка находившимся неподалёку пассажирским поездом позволила избежать больших жертв. Обелиски на давно заросших плацах здорово смотрятся на фоне далёкой ГРЭС:

43.

Взгляд назад, на отвалы Холбольджинского разреза:

44.

С переезда через железную дорогу открывается впечатляющий вид... но меня подвела техника - кадр вышел не резким:

44а.

Чуть дальше - обшитый сайдингом вокзал 1940-х годов. На нём даже останавливается через день поезд Иркутск - Наушки, имеющий славу, наряду с Воркута - Лабытнанги и Владивосток - Совгавань, - самого "весёлого" в РЖД. В эпичности двух других маршрутов я убеждался лично, а на этом вот проехаться повода не нашлось: от Наушек до Кяхты ещё 30 километров, а отсюда до Улан-Удэ он тащится 4,5 часа вместо 2-3 на маршрутке.

45.

Архитектура Гусиного Озера - малоэтажки времён Великой Ссоры двух социалистических держав:

46.

И общественные здания тех времён, когда "летели на земь самураи под напором стали и огня":

47.

Теперь русско-монгольская граница, и так неизменная почти 300 лет - одна из самых спокойных в России. А потому и на всём историческом Забайкальском военном округе лежит печать глубокого упадка. ДК Железнодорожников с кадра выше смотрится ухоженным, но площадь перед - скорее пустырь. Заброшенная сталинка на одной из главных улиц - быть может, какой-нибудь штаб? Но более всего мне запомнилась пожарное депо удивительно стильного вида:

48.

Ну а Тамчинский дацан потому и лишь недавно стал Гусиноозёрским, что появился здесь раньше озера. Первые буддийские обитель Сибири зародились в 1730-х годах, а в 1741 цонгольский лама Дамба-Доржо Заяев дошёл до Елизаветы Петровны и добился от неё указа, регламентирующего статус буддизма в России. Своей резиденцией новоявленный Пандито Хамбо-лама I избрал первый Цонгольский дацан на Чикое, который даже назвал в честь тибетской обители, где учился - Балдан-Брэйбун. Тамчинская степь же глянулась Лубсан-Жимбе Ахалдаеву, монголу хатагинскому племени, чей отец перебрался на Чикой подальше от власти Цинов. Выучившись в Урге и вернувшись в Россию видным ламой, Лубсан-Жимба основал в 1741 году монастырь на Тамче, после землетрясения откочевавший на нынешнее место и уже в 1750-х построивший первые капитальные храмы. В 1776 Заяев ушёл с поста (причём не в отставку, а в нирвану!), и в сангхе случился раскол - строго по Селенге: пять правобережных дацанов остались верны его племяннику и преемнику Содномпилу Хэтэрхееву, а пять левобережных обителей поддержали чужака Ахалдаева, резиденцией которого и стал Тамчинский дацан. Раскол продлился около 30 лет, причём российская власть в него не вмешивалась, но как к главе буддистов обращалась к Хэтэрхееву - например, бурятское казачество собирал именно он. Левый берег после смерти Ахалдаева в 1797 году по очереди возглавляли три его племянника Ежишамсуевы, и старшего из них Данзана-Дымчика российские власти признали законным Пандито Хамбо-ламой, а средний Данзан-Гаван не только был признан всеми 10 монастырями, но ещё и представил проект "дацан - в каждый род" о строительстве во всех бурятских землях 32 новых обителей. С его вступлением в должность в 1809 году Тамчинский дацан стал официальной резиденцией Пандито Хамбо-ламы, то есть - занял для Бурятии примерно то же место, что Гандан-Тэгченлин для Монголии. С той разницей, что вокруг последнего разрослась Урга, теперешний Улан-Батор. Тамча меж Верхнеудинском и Кяхтой не имела на подобное ни малейшего шанса, хотя и являла собой небольшой городок в 300 зданий (включая 22 храма) и 900 жителей. Околонулевой экономический вес не давал ей стать центром территории, но не мешал быть центром бурятского народа. Так продолжалось до 1930 года, когда был арестован Данжа Мукожапов: следующий Пандито Хамбо-лама Лубсан-Нима Дармаев был избран лишь в 1946 году и уже в Иволгинском дацане.

49.

Окончательно закрытый в 1938 году, в 1941 Тамчинский дацан занял Антирелигиозный музй - но такие места часто становились последним убежище гибнущего наследия. Не считая Агинского и Цугольского дацанов в Забайкальском крае, Тамчинский дацан - самый сохранный в Бурятии: до возрождения Далай-ламой в 1990 году в разных видах уцелело целых 4 его храма. Скромные ворота в гнилом дощатом заборе выводят к Чойра-дугану (1861) с кадра выше - философскому факультету, второму по величине храму обители, в 1938-41 годах успевшему побыть инкубатором. Снаружи явные мусульмане из Средней Азии благоустраивали газон, а внутри обнаружился странный и вряд лид древний камень с барельефом Будды:

49а.

Ещё один камень, с едва читаемыми надписями на санскрите, установлен на улице. Откуда он и когда привезён - я так и не выяснил, но в общем-то маанин-шулууны ("камни драгоценностей" дословно, "камни с мантрами" по сути) в Бурятии вовсе не редкость, и большинство из них были выбиты уже в 19 веке ламами да путниками Великого Чайного пути.

50а.

Справа от стелы над камнем виден жилой корпус с юртой-трапезной и необычный львами у крыльца белый субурган Ахалдаева (2009) с памятникой табличкой 4 полкам Бурятского казачества. А вот слева - вполне исторический Аюши-дуган, небольшой деревянный храм рубежа 19-20 столетий. Но кочевал он дальше всех моленных юрт: в 1973 был отдан этнографическом музею в Новосибирский Академгородок, там так и пролежал где-то разобранным и в 1996 вернулся на прежнее место:

50.

Ещё один Деважин-дуган 1890-х годов стоит в Верхней Берёзовке, ну а я хоть виртуально, да верну его домой:

51.

Наконец, с другой стороны от поляны с Маани-Шуулуном высится Цокчен-дуган (1858-70), то есть Соборный храм дацана с пристроившимся сбоку миниатюрным субурганом Данзана-Дымчика Ежишамсуева (2009):

52.

Как бы не больше храма впечатляет Оленный Камень, или Алтан-Сэргэ - Золотая коновязь для духов. Такие камни создавались 3300-2600 лет назад "культурой плиточных могил" - древнейшими известными науке предками монголов. Монголия и богата этими тонкими расписными стелами особенно, а конкретно Алтан-Сэргэ монахи специально вывезли из Халхи - быть может, с родины предков Ахалдаева? При Советах камень исчез, а в 1989 вдруг нашёлся расколотым на 6 частей в фундаменте какого-то дома в посёлке. И, восстановленный, вновь занял законное место:

53.

Внутри храма - просторный зал с целым лесом 32 расписаных колонн:

54.

Пейзаж дацана хорошо узнаётся на старых фото, большинство из которых были сделаны во время мистерии Цам. Этот яркий тибетский обряд имел несколько разных вариантов, но форма их была одна - целое представление лам в страшных масках гневных воплощений духов под музыку литавр, тарелок и огромных труб. Многие дацаны проводили Цам Дуйнхор (Калачакру) с 16 участниками, ну а главная обитель Бурятии с 1878 года славилась проходившей в начале июля мистерией Цам Докшитов, в которой действующих лиц было 78.

55.

Перед церемонией монахи проводили закрытый молебен, на котором выпекали Линка - антропоморфную фигурку Греха. Её помещали в основание Сора - небольшой трёхглавой пирамидки с фигуркой черепа и языками пламени по бокам, и в начале церемонии выносили всё это из храма. Дальше, под руководством опытного ламы чомбона (который и сам мог солировать) начиналась нечто феерическое: хохимой (скелеты-хранители кладбищ) отгоняли Ворона, Хашин-хан с 8 сыновьями встречал выходивших из храма божеств. Танцевал грозную пляску бог войны Жамсаран со свитой в красных масках. Несколько раз перемежал всё это бытовыми сценками добродушный Белый Старец (Сагаан-Убгэн), покровитель Земли и людей. Ближе к концу выходил тяжкой поступью бог смерти Чойжил (или Эрлиг-хан) в маске трёхглазого буйвола. В финале Чойжил и Жамсаран рассекали Линка и начинался хоровод всех участник Цама, включая 32 шанака (созерцателя) без масок, но в чёрных шляпах. А когда закручивался вихрем и народ - монахи тихоньку выносили за ограду Сора и сжигали её. Всё это олицетворяло путь души в посмертных мирах, отгоняло злых духов, помогало зрителям и участникам чуть ближе подойти к просветлению...

55а.

Считается, что последний исторический Цам запечатлел в 1928 Всеволод Пудовкин, снимая художественный фильм "Потомок Чингисхана". Маски старых мистерий разлетелись по музеям:

56.

В нынешней Бурятии Цам проходит редко и не регулярно, так что, в отличие от Тибета или Ладакха, случайно на него не попасть. Но судя даже по видео с Ютуба, это феерическое зрелище:

Маска с кадра выше - из музея в Новоселенгинске, куда и вернулись мы. С перевала хорошо виден простор Тамчинской степи и хребты, за которые уходит дорога. Там - ещё два района: Джидинский и самый глухой в "материковой" Бурятии Закаменский, по описанию напоминающий " Окинский район на минималках". В них много интересного - горы и аршаны, святилища и городища, старинные церкви и воссозданные дацаны, остатки крупнейшего вольфрамового завода в довоенном СССР и крупнейшая в России фигура будды - 40-метровый барельеф на склоне горы...

57.

Но мы будем держаться Селенги и Кяхтинского тракта. В следующей части расскажу про Новоселенгинск.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ ПУТЬ-2022

Обзор поездки и оглавление серии.

Другие поездки в тот регион: 2012, 2020, 2021 (Прибайкалье), 2021 (Даурия).

Другие части маршрута: Улан-Удэ - Иркутск - Якутск и окрестности; АЯМ, низовья и верховья Лены.

БурМир. Буряты и их регионы.

Верхняя Берёзовка. Русское.

Верхняя Берёзовка. Не русское.

Нижняя Бурятия

Кударинская степь. Селенгинский и Посольский монастыри.

Хоринские степи. Ацагатский, Анинский, Эгитуйский дацаны.

Хоринские степи. Заиграево и Кижинга.

Баргузинский тракт. Турка, Максимиха, Усть-Баргузин.

Баргузинский залив. Святой Нос.

Баргузинская долина. Баргузин и скалы Суво.

Баргузинская долина. Курумканский район.

Селенга

Гусиноозёрск и Тамчинский дацан.

Новоселенгинск и Старый Селенгинск.

Кяхта. Центр.

Кяхта. Разное.

Кяхта. Слобода и Алтанбулаг (Монголия).

Северная Монголия

Сухэ-Батор.

Дархан.

Амарбаясгалант.

Эрдэнэт.

Дорога в Мурен.

Хубсугул. Хатгал и Алагцар.

Хубсугул. Дорога в Ханх.

Хубсугул. Ханх.

P.S.

Иркутск. Красно-белые дома.

Иркутск. Разное.

Иркутск. Второй Иркутск и Левый берег.