Окинский тракт. Дорога в затеряный мир.

Помимо упразднённых Усть-Ордынского и Агинского (рассказ о котором я закончил в прошлой части на родине Чингисхана), на карте страны вполне мог быть и третий, Тункинско-Окинский Бурятский автономный округ, размером (38 тыс. км², 26 тыс. жителей.) ещё больше похожий на аймаки соседней Монголии. С остальной Бурятией эти два района соединены лишь непроходимыми горами Хамар-Дабана, а единственная дорога через иркутские Слюдянку и Култук превращает гипотетический ТОБАО в третий бурятский эксклав. Главным центром притяжения для его жителей остаётся Иркутск, расположенный на 200 километров ближе, чем Улан-Удэ, а сами эти жители порядком обособлены в пёстром БурМире: ойраты (то есть родня калмыков) хонгодоры и ассимилированные ими сойоты - древние оленеводы Восточных Саян, двоюродные братья ненцев и селькупов.

Ближний и переполненный иркутскими туристами Тункинский район, эти СибМинВоды, я показывал хрустальной осенью 2020 года. Ну а летом 2021-го мы отправились в далёкий Окинский район, за свою суровость, труднодоступность, косматых яков и культ Гэсэра прозванный Сибирским Тибетом.

...Знойным полднем в середине июля мы сидели на околице Култука у начала Тункинского тракта. Последняя позная у заставы глядит на площадь, где останавливаются маршрутки, едущие этим трактом на запад. И что ждёт нас дальше по этому тракту - не знали ни мы, ни шофёры. Ведь из Москвы я улетал в самом начале этой внезапной летней волны Царь-вируса, а в диких степях Забайкалья узнал, что Бурятия вводит локдаун. Тут стоит сказать, что ни один из 120 народов России не относится к этой хвори серьёзнее, чем буряты! Почти все из них, с кем я общался на эту тему, не недоверием к власти кичились, а сделанной недавно прививкой. Многие даже по улице ходили в масках. Но братья-монголы, говорят, в масках разъезжают по степям, а многие буряты раньше ездили на заработки в Корею и вероятно ждут, когда их вновь начнут туда пускать. Совсем не мудрено, что именно Бурятия стала всероссийским центром ковид-паникёрства, и незадолго до поездки мы успели заклеймить губернатора Алексея Цыденова человеком, сорвавшим нам маршрут. Локдаун был объявлен с 26 июня по 12 июля, но тогда ещё свежи были воспоминания о 2020 годе, когда ограничительные меры продлевались вновь и вновь. По телефону я узнал, что на маршрутки до Орлика пускают лишь по паспорту с местной пропиской, но пока не унывал - доехать всегда можно автостопом, переночевать - в палатке, да и в том, что турбазы в той глуши пошлют локдаун лесом, я не сомневался. Последнее, впрочем, понимали и в штабе Цыденова, а потому у подножья священного Алханая на меня вдруг свалилось известие, что Тункинский и Окинский районы закрывают для посторонних вообще. В первую очередь, конечно, это касалось Тунки, куда пол-Иркутска по выходным едет отдыхать на аршанах, но дорога-то одна, и Тунка закупорила её, словно пробка. Любовно спланированный мной поход в Долину вулканов, где к тому же к нам с Олей должна присоединиться третья участница Аня, рассыпался окончательно. Несколько дней мы отдыхали в Иркутске, осматривали его окрестности, а я перебирал в голове планы Б, В и Гэ.

2.

Наконец, я сочинил новый маршрут по Большой Байкальской тропе, оформил пропуска в Прибайкальский нацпарк и билеты на катера. Вечером 11-го мы с Ольгой собрали вещи, а Аня разбила палатку в Порт-Байкале, чтобы утром встретиться с нами в Листвянке на борту "Восхода" до Больших Котов. И вдруг уже затемно я увидел в телеграме сообщение о том, что с завтрашнего дня Бурятия снимает все ограничения! Купленные через сайт пароходства билеты на "Восход" там же были сданы без комиссии, владелец катера в Большом Голоустном пошёл навстречу и вернул предоплату, а хозяин орликской турбазы Жаргал заверил "Приезжайте, движуха начинается!". Главным жмотом оказался нацпарк, не оставивший возможности сдать пропуск и предоплаченые места под палатку. Не обрадовала и маршрутка Улан-Удэ - Орлик, на которую не было билетов на 3 дня вперёд. Зато Аня в Порт-Байкале вполне успевала чуть-чуть поспать, свернуть палатку и уехать в Култук ночным поездом. И вот к середине дня мы собрались в Култуке у начала Тункинского тракта. Нам предстояло преодолеть 360 километров...

3.

Поначалу - по знакомым с прошлой осени местам. На кадре выше - Ильинская церковь в последнем иркутском селе Тибельти, на кадре ниже - въездной знак Бурятии, перед которым водители вздыхали облегчённо, не увидев блокпоста.

4.

Бурятия встречает белой ступой:

5.

И живой даже на этих СибМинВодах атмосферой Великой Степи:

6.

В которой совсем по особому смотрятся обелиски Победы:

7.

...Меня подхватила на выезде из Култука одинокая женщина, ехавшая в Зун-Мурино. Оля и Аня почти в ту же минуту стартовали с русским мужичком, который ехал в курортный Аршан. Места в его машине, однако, хватило бы и троим, а водитель согласился подождать меня. Втроём мы втиснулись и в следующую машину к доброму буряту, который ехал через курортный Жемчуг в райцентр Кырен. Но мчась по ровной узкой дороге и объезжая, как в компьютерной игре, то и дело преграждающих её коров, я не любовался пейзажем. В октябре Тункинская долина пленила меня своей красотой золотых лиственниц, тёмных елей и белых снегов на синих горах под хрустально-голубым небом. Всё это - в прохладе и просторе, когда туристов становится так мало, что остаются открытыми лишь лучшие позные, где кормят своих. Летняя Тунка напоминала себя-осеннюю лишь острой пилой Тункинских гольцов, у подножья которой не было теперь ни тех фантастических красок, ни прозрачности воздуха, ни тишины - лишь суета дешёвого курорта в заурядном по меркам Сибири пейзаже.

8.

Добрый бурят провёз нас на 7км за Кырен и высадил у речки, пояснив, что если мы не сможем уехать - тут удобно переночевать. Однако уехали мы раньше, чем попрощались с ним - на первой же машине нас, снова нераздельной тройкой, подобрала чета немолодых сельских бурят из Турана. По пути они рассказывали нам о том, что очень рады концу локдауна и возвращению туристов, да о духах и божествах, которым сыпали зёрнышки и кропили молоко, притормаживая у увешанных хадаками бурханов. Туран был самой дальней на тракте точкой нашего осеннего путешествия, где мы свернули тогда к Ниловой пустыни - всё это, как и посёлок Кырен с явным архитектурными задатками столицы несостоявшегося ТОБАО, я показывал в третьей части прошлогоднего рассказа. Теперь же мы проехали длиннющий Туран насквозь да остановились в лесу у спуска к ещё одной удобной для ночлега поляне. И постояв ещё с часок, поняли, что пора спать - за пол-дня мы проскакали 160 километров.

9.

У впадения быстрой речки Халуун-Угунь в Иркут обнаружилась действительно отличная стоянка со столиком и беседкой. Вот только вздрагивали мы, видя фары в лесу - формально весь Тункинский район, кроме дорог и посёлков, занят национальным парком. Мы здесь могли нарваться хоть на штраф, хоть на пьяную компанию, которой штрафы не писаны. Но машины раз за разом вброд пересекали речку и уезжали в тайгу. Хмурым утром я собрался быстрее своих спутниц, и понимая, что впереди ещё 200 километров глуши, вышел на тракт в одиночку. Тут, видимо, сработало чутьё - вскоре меня подобрала машина с четой туристов, ехавших куда глаза глядят.

10.

Тунка похожа на ожерелье небольших долин, нанизанных на белую нить Иркута. Тункинская долина с Аршаном, Кыреном и Старой Тункой - самая большая и длинная. Остальные скорее круглые котловины, разделённые ещё не перевалами, но грядами с тёмной тайгой.

11.

На такой перемычке трасса пересекает Иркут. На мосту обилие люков и вытяжек напоминает, что внизу вечная мерзлота.

12.

С моста отличный вид на скалы, с пещеркой на которых не может быть не связано каких-нибудь местных легенд:

13.

Своих новых спутников я сначала принял за бурят-полукровок, но оказались они башкирами. Несколько лет назад они переехали из Уфы в Листвянку на работу в Институт времени. Как я понял, имеется в виду не зубодробительно-физичский НИИФТРИ, а филиал московского Института исследования природы времени, зародившегося как неофициальный кружок при биофаке МГУ. Судя по сайту, время там изучают со всех сторон от физики до философии, и мои спутники тут представляли явно философский фланг. По неисчерпаемой Байкальской стороне они вот так, без явных целей, по знакам судьбы и случайным подсказкам, катались регулярно. В тот день у них сорвалась другая поездка, и вот знаки повели их на запад по Тункинскому тракту - словно чтобы подвезти меня.

13а.

На спуске с гряды в последнюю Мондинскую котловину мы обогнали целый строй спортсменок на странных роликовых лыжах... и упёрлись в шлагбаум погранзоны. Гражданам России здесь достаточно паспорта, однако на КПП у въезда в Монды работают по старинке - проверяют всех и вбивают их данные в какую-то базу, да так, что при трафике 2-3 машины в час тут нередко собирается очередь. Я отошёл к памятнику - российским пограничникам вообще и убитому контрабандистами под Кяхтой в 2011 году местному уроженцу Батжаргалу Манзапову в частности.

14.

Мои попутчики, тем временем, расспрашивали молодого бурята в униформе о том, что здесь можно посмотреть, и он отправил их к водопаду, что было мне по пути. Монды - крупное (1 тыс. жителей), но безликое село:

15.

А за Иркутом - развилка. Прямо, мимо субурганов и будд асфальтовый Тункинский тракт ведёт в Монголию, через 40 километров упираясь в Хубсугул - крупнейшее в той стране пресное озеро, которое называют ещё Младшим братом Байкала. Посёлок Ханх за погранпереходом связан с Иркутском крепче, чем с Улан-Батором, а в 18 веке и вовсе был "дублёром" Кяхты на Великом Чайном пути - даже избы русских купцов в нём вроде ещё сохранились. До локдауна тот уголок жил своей пограничностью: монголы ездили торговать на курорты Тунки, а иркутяне - отдыхать на Хубсугул, как и все монгольские озёра славный умопомрачительный рыбалкой. Ну а за Хубсугулом живёт народ цаатанов, который мы ещё вспомним ближе к цели:

16.

Куда отходит грунтовка мимо странной инсталляции, напоминающей бурхан, почему-то не оживлённый шаманами:

17.

Грунтовка - это и есть Окинский тракт, пробитый в 1985-93 годах к перспективным золотым приискам в верховьях Оки, куда прежде попадали только на конях или на вертолёте. От Монд до Орлика 153 километра, из которых первые полсотни тракт поднимается в узком каньоне Иркута, отделяющем собственно Восточный Саян от одинокого хребта Мунку-Сардык, самого высокого между Алтаем и Камчаткой. У входа в каньон - въездной знак Окинского района:

18.

О котором дальше будут напоминать такие таблички, появляющиеся у дороги тут и там:

18а.

Чаще всего - у достопримечательностей:

19а.

На 20-м километре от Монд дорога проходит через ещё один высоко поднятый шлагбаум погранзоны, где раньше тоже поспорта и пропуска. Гораздо актуальнее то, что у шлагбаума стоит целый городок заброшенных павильончиков, более всего похожих на визит-центр несостоявшегося нацпарка. Обитаема среди них лишь деревянная юрта-позная. Интерьер её непритязателен, в зале трудно развернуться с рюкзаком, облик хозяек угрюмый и таёжный, но более вкусные позы я в своей жизни ел лишь в таком же диковатом заведении на монгольском перевале Цамбагарав. Съездив с Хранителями Времени на водопад, о котором расскажу позже, я описал им своих спутниц и попросил передать, что я здесь, если встретят. А дальше пристроил в позную рюкзак да пошёл искать скалу Нухэ-Дабан.

19.

От позной рукой подать до моста через Белый Иркут - тоненький ручей в гигантском каменистом русле:

20.

Близ устья когда-то словно стояли гигантские ворота, сорванные паводком с каменных петель:

21.

Выше по течению - глубокий каньон с отвесными стенами, по которому проходит один из маршрутов восхождения на Мунку-Сардык:

22.

За мостом ворота с парящей кровлей ведут на небольшую поляну:

23.

Где пережидали начавшийся дождь трое мужчин с крутой экипировкой и амбциозными взглядами. Они собирались идти пешком в Кызыл, на что закладывали месяц. Причём этот поход был лишь частью многолетнего путешествия вдоль границ России, организованного на президентский грант.

24.

От поляны уходят две дороги. К Нухэ-Дабану - правая, совершенно затерянная в кустах. Я сперва пошёл по левой и через сотню метров оказался не на бурхане даже, а на целом обоо:

25.

Шест с ячьим хвостом и аригун-субурган (каркасная ступа) в виде жердей сойотской урсы (чума) - верные приметы шаманских святынь на Оке:

26.

Здесь явно молятся духу то ли Белого Иркута, то ли Мунку-Сардыка - обоо завершается "балконом" над рекой, и кабы ни густая хмарь - Вечный голец стоял бы её перспективе:

27.

Тропу же к Нухэ-Дабану, на котороую я вышел прямо через лес, промочив ноги о траву и мох, отмечает полузаброшенная ступа за кустами:

28.

Да чуть выше - памятник, отмеченный стихотворением:

В сокровенном желанье своём

я хочу быть высоким, как горы

В беспокойном и шумном пути

быть хочу молчаливым, как горы

Утро белого дня хочу первым встречать

Просветлённо, как горы

Для измены и лжи

быть хочу неприступным, как горы.

Я был уверен, что здесь увековечен поэт, но из памятной группы ВК понял, что Баир Жамбалов был альпинистом и инструктором детско-юношенских групп, которого бывшие подопечные теперь называют "багша" - "учитель".

28а.

От памятника хорошо натоптанная красноватая тропа ведёт через прозрачный и замшелый лес:

29.

То выполаживаясь, то превращаясь в серпантины на склоне:

30.

Обратите внимание на капли - ровно от начала до конца моего пути к Нухэ-Дабану над каньоном Иркута зарядил довольно сильный дождь, сумевший просочиться и внутрь фотоаппарата. По опыту своих прошлых поездок я знал, что в сухом месте это проходит само, поэтому за камеру не переживал, но тратил по несколько минут на каждый более-менее резкий кадр.

31.

Тропа обходит сопку почти спиралью, наверху минуя небольшое висячее болотце. Посреди него я нос к носу столкнулся с тройкой чумазых раскосых мужиков в камуфляже, судя по огромным мешкам за спиной - собиравшим какие-то коренья или чагу. Буряты это были, тувинцы или какие-нибудь монголы с той стороны границы - не берусь предполагать, но по-русски они явно говорили едва-едва, а смотрелись так, что начни они меня убивать - я бы испугался, но ничуть не удивился. Дежурно поприветствовав друг друга, мы разошлись, и вскоре я вышел на карниз вокруг отрога - это высшая точка 3-километровой тропы в 420 метрах над трассой.

32.

Дальше я спустился в распадочек на той стороне... а потом вздрогнул - огромный серый ГЛАЗ пристально смотрел сквозь стену леса:

33.

Это и есть Нухэ-Дабан, дословно Дыра-Перевал, при виде которой я конечно же сразу вспомнил Храм-ворота на Алханае. Но там была именно арка, под которой можно спокойно пройти, а здесь - лишь природное отверстие в узком кряже. В некоторых путеводителях пишут, будто прямо сквозь эту дыру пролегал старинный вьючный тракт, но я сильно сомневаюсь, что даже трижды набожный человек погнал бы сквозь такое препятствие копытных животных с поклажей. Скорее, здесь просто приносили жертвы и молились духам-покровителям: Нухэ-Дабан - не пространственный, а духовный портал Сибирского Тибета. Или глаз дракона, стерегущего затерянный мир:

34.

Я взобрался к подножью, но карабкаться по мокрым скалам в дырку не решился. Сырая мгла чуть разошлась, дав мне полюбоваться Мунку-Сардыком:

35.

Его главная вершина (3491м) осталась правее, в облаках:

36.

Мне же показался то ли пик Крылья Советов (3341м), то ли и вероятнее - вершина Кузьмина (2997м) перед ним:

37.

Подъём к Нухэ-Дабану занял у меня 1,5 часа, спуск - около часа. На поляне я встретил семью туристов, обескураженных погодой. Узнав, что наверху ничего не видно и очень сыро, они сели в машину да укатили в сторону Монд. Туда же уехал и автобус, высадивший у позной большую, красивую и конечно же высокомерную тургруппу, двинувшуюся вдоль тракта покорять Мунку-Сардык. Я достал запасной фотоаппарат, несколько раз отжал насквозь мокрые носки и предался тяжким думам - до Орлика ещё сто (по ощущениям скорее 200) километров убитой грунтовки, на дворе уже 16 часов, и кто ж поедет туда в это время? Хозяйка позной обнадёжила - через пару часов за ней приедет машина из родного села Сорок, а это уже 40 километров до Орлика. Да и маршрутка из Улан-Удэ должна была подойти вскоре, и думается, в этой глуши водитель запросто взял бы меня стоя. Наконец, из-за поворота показался грузовичок, и замотанный долгой дорогой от самого Улан-Удэ водитель обрадовался пассажиру.

37а.

Следующую достопримечательность я осмотрел ещё до Нухэ-Дабана - это водопад, к которому пограничник направил Хранителей Времени:

38.

В общем простенький, кабы ни очередная ступоурса да водоотвод - струя падает в окружённую бетонной стеной чашу:

39.

И уходит в Чёрный Иркут по трубе, диаметр которой намекает, какие бывают здесь паводки:

40.

В фэнтезийных компьютерных играх популярный квест - доставить в заражённую деревню вакцину то ли от чумы, то ли от лихорадки зомби. Такой квест и выполнял шофёр, только вёз он в холодном кузове тот самый "Спутник V". Вёз на родину - сам он из Орлика, но давно уже жил в Улан-Удэ, работая водителем в крупной аптечной компании. Особенно охотно он брал заказы, конечно, домой, где и друзья, и родня, и коэффициент, и на ночёвке можно сэкономить. Тракт вдоль Чёрного Иркута всё плотнее прижимался к скалам:

41.

И наконец - подпрыгнул выше них. А вот погода не наладилась - солнечные кадры все с обратного пути:

42.

Над тайгой встал хребет Мунку-Сардык, за которым - Монголия:

43.

А мы взобрались на плоское, тоскливое, почти тундровое Окинское плато в 2км над уровнем моря. У его начала встречает обоо с беседкой, ступоурсой, гирляндами зурмаданан (ленточек) и тройка сэргэ (ритуальных коновязей):

44.

Плато - водораздел трёх притоков Ангары. Иркут заканчивает путь в, хм, Иркутске, Китой - на окраине Ангарска, ну а Оке течь до самого Братска, и именно на ней большая часть грандиозного Братского моря. Ока Саянская, вопреки сибирскому гигантизму, куда меньше Оки Русской - вдвое короче (630км против 1500) и впятеро маловоднее (274 м³/с против 1258 м³/с). Зато - в разы, если не на порядки, быстрее, так что по факту в ней ещё меньше воды. По-бурятски она называется Аха, но в Забайкалье тоже не её тёзка: Аги по-эвенкийски значит лесостепь, Ок-хем по-тюркски - Белая река. Так что на тёзках Оки стоят не Орёл и Калуга и даже не Амитхаша и Агинское, а вовсе Уфа и Майкоп. Отличаются же две Оки ещё и прилагательным: в Рязани и Муроме берега окские, в Зиме и Братске - окинские. Обоо с кадра выше же стоит над истоком реки из тихого Окинского озера:

45.

По хорошей погоде в озере должен отражаться и Вечный голец (3491м) - именно так переводится с бурятского название горы Мунку-Сардык, высшей точки Восточно Сибири. Здесь он слева - скалистая вершина с прожилками ледников сразу привлекает взгляд. В легендах эта гора - замок Гэсэра, ну а группы альпинистов теперь одна за другой стучатся к нему в двери.

46.

Несостоявшийся ТОБАО в бурятском мире считается вотчиной хонгодоров - самого маленького (6% всего народа) и молодого из 4 главных бурятских племён. И - самого обособленного: эхириты, булагаты и хоринцы пришли на Байкал из Монголии в 11-13 веках. а вот хонгодоры тяготели к другой общности - ойратам Западной Монголии, по своей далёкой волжской колонии нам более известным как калмыки. От баятов, захчинов, дербетов, олётов и прочих хонгодоры отличались хозяйством: это были не степняки, а горцы, живущие от сезона к сезону между плато и долинами. Но - кочевые горцы: раз в 50-60 лет они обнаруживали, что пастбища скудеют, и переходили к другим горам. Постепенно маятник хонгодорских миграций стабилизировался между Восточным Саяном и долиной Кобдо на западе Монголии. Вернувшись в Сибирь в 1688 году, они обнаружили вдруг, что тут есть теперь новый хозяин - русские, к 1727 году как раз прочертившие с Китаем современную границу. И если пастухи да паломники ходили через неё почти свободно, то целой орде беспрепятственно откочевать уже бы никто не дал. Хонгодоры осели в Саянах и занялись диверсификацией хозяйства, преуспев в облавной охоте целым родом, подавшись в стражу границы и даже освоив примитивное земледелие. Они полностью влились в бурятский мир, стали одним из его столпов. Окинский район в ХХ веке считался самым титульным - на бурят приходилось 98% от его 5 тыс. жителей. Теперь их здесь лишь 39% - перепись населения 2002 года вернула на этническую карту России небольшой (3,6 тыс. жителей) народ сойтов:

47.

С Алтая народы разбрелись по свету от Босфора до пролива Дрейка, но и выходцев с Саян можно встретить очень далеко от родных гор. Легко ли представить, что кочующие по бескрайним плоским тундрам ненцы спустились отсюда, и даже оленеводство привезли? Впрочем, то было слишком давно, а связующая нить между Саянами и тундрой - таёжная Селькупия. Железно звенящий язык её коренных жителей ни с чем не перепутать, и ещё в 18 веке схожие с ним языки звучали на юге Сибири достаточно часто, чтобы их сумели расслышать исследователи - открыл саянских самодийцев пленный швед на русской службе Филипп фон Страленберг (1730), за которым подтянулись Пётр Паллас и Герард Миллер. Но картина менялась стремительно, и последнее поколение знавших родной язык каргасцев, койбалов, маторов и тайгийцев ушло в начале 19 века. Дольше других жил камасинский язык, успевший порадовать слух советских этнографов - последняя из саянских самодийцев Клавдия Плотникова умерла в 1989 году в возрасте 93 лет в деревне Абалаково на юге Красноярского края. Её даже носителем языка было сложно назвать - русская по отцу, она просто знала от матери Афанасии Анджигатовой несколько тысяч камасинских слов, которые после замужества говорила лишь заезжавшим к ней раз в несколько десятилетий учёным. Впрочем, двух камасинцев по самознснанию (и видимо происхождению) выявила перепись 2010 года. Все эти народы жили в верховьях Енисея, где либо стали хакасскими племенами, либо растворились среди русских.

47а.

Самодийцы Восточных Саян своих лингвистов не дождались, ещё в 17-18 веках перейдя на язык, схожий с тувинским, где о прошлом напоминали лишь отдельные слова. Сойоты и вовсе пережили двойную ассимиляцию: в Тунке с её плодородными степными долинами они растворились среди хонгодоров без следа, а вот на гористой Оке уже бурятам пришлось перенимать сойотский образ жизни. По-бурятски здесь заговорили лишь в ХХ веке: сойотский помнят многие старики, детально изучили лингвисты, а в последнее время его даже стали преподавать в окинских школах - по словам местных, очень сложный язык. Ныне Орлик населён в основном хонгодорами, а "столицей" сойтов считается то самое село Сорок, где ими числится 619 жителей из 740. Орликские говорили мне, что настоящие сойоты - рослые и светлые, но та женщина из позной, напротив, куда больше походила на якутку или ненку с широким лицом и "утопленным" носом, чем на статную бурятку.

48.

В Сорок нужно ехать весной, если вас интересует главная сойотская особенность - оленеводство. Из этих гор оленеводы разошлись по Сибири, и 4 оленеводческих народа остались на Восточном Саяне до наших дней. Помимо сойотов это тофалары в Иркутской области, тувинцы-тоджинцы в Туве и цаатаны, или духа в Монголии - по сути те же сойоты, сохранившие архаичный быт и тюркскую речь, а в наши дни ещё и избалованные вниманием гламурных фотографов со всего мира. Горно-таёжное оленеводство не похоже на тундровое: в первую очередь олень здесь - транспорт, и лишь потом еда и стройматериал. Если у ненцев чертой бедности считаются 300 оленей, то сойоту или тофалару достаточно трёх - важенки и пары быков, работающих посменно. На извилистых тропах мало пользы от саней, зато сёдла на оленя вешают аж 3 типов - ездовое со стременами, вьючное и детское под люльку. Сама конструкция сёдел примерно та же, что и у лошадей, не считая расположения на лопатках - хребет у оленя куда слабее, чем у коня. Всё это намекает, что саянское оленеводство совсем не такое, каким его увезли отсюда ненцы - просто лошадь по глубокому снегу в горах редко проходит за день хотя бы 20 километров, а вот оленю хватает сил километров на 30-40, и тюрки да буряты лишь приспособили коневодство к другой скотине. Так что лакомиться олениной да выделывать замшу в Саянах позволяли себе только богачи, остальные в лучшем случае доили важенок.

48а.

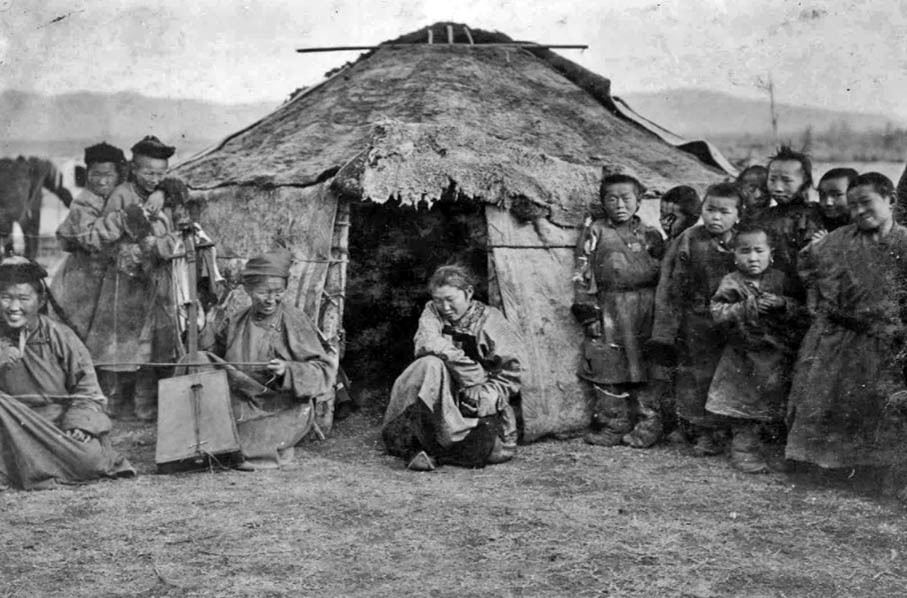

Для мяса и шкур как бы не популярнее оленя был лось - в основном сойоты жили облавной охотой. Ныне, как я понимаю, последний табун сойотских оленей зимует в загонах Сорока, летом поднимаясь в горы. Все остальные особенности сойотской этнографии и вовсе стали достоянием даже не музеев, а этнографических статей. Жилищем здесь была поставленная среди елей или кедров урса, то есть маленький чум из бересты или шкур, где мебелью служили вьючные сумки. Даже переняв у бурят юрты, крыть их сойоты продолжали шкурами. Из шкур делалась и одежда, судя по старым фото имевшая абсолютно бурятский фасон. Вообще, этнографам сойотская культура досталась в "полупереваренном" виде - древние ремёсла и обычаи забылись, а на смену им пришли сильно упрощённые и огрублённые под таёжный быт бурятские аналоги. Всё богатое и красивое же сойоты просто покупали у бурят...

49.

И видимо буряты привели в Саян "снежных верблюдов", как русские прозвали яков, впервые встретив этих косматых хрюкающих быков. В Сибири и Монголии у них своё название - сарлыки, и с 19 века они исправно теснят оленей с горных пастбищ. В настоящем Тибете яки не спускаются надолго ниже 4км над уровнем моря, а в Сибирском Тибете прекрасно себя чувствуют на 1-2км. Если оленей тут надо искать специально, то несколько ячьих стад мы видели прямо у дороги, а по словам местных, яководы - самые богатые люди Оки.

50.

Як, однако, животное дикое, обращаться с ним сложно, да и копыта у яка острые, а потому не дай бог его разозлить! Зато сарлык прекрасно скрещивается с коровой - получается хайнак, о суровом волосатом предке напоминающий пышным хвостом и гривой на брюхе. На остальном теле длина шерсти и масть у хайнаков очень различны - канонически их получают от волосатых монгольских коров, но вот на фото явно потомок обычной русской бурёнки. Хайнаки по сравнение с сарлыками более покладистые, в них больше молока и мяса, и к тому же они плодовиты - от быка и хайначьей коровы рождается ортом. В целом, чистых яков тут держат больше на шерсть для продажи, а их помеси - на мясо и молоко в подсобном хозяйстве. Хайнаки, ортомы и лошади - почти вся скотина Оки:

51.

За Сороком выше по одноимённой речке хорошо виден длинный заброшенный деревянный мост, оставшийся от старых внутрирайонных грунтовок:

52.

Через Оку мостов нет, но стоит Боксон. Он и Хурга в излучине - небольшие (180 и 120 жителей), так же в основном сойотские деревни.

53.

А вот, уже не помню где, небольшой дуган вдруг показывается у дороги. Заочно легко подумать, что Ока - такой же буддийский край, как и Ага: храмов тут явно больше, чем 1 на 1000 жителей, да вдобавок они принадлежат двум организациям - Буддийской традиционной сангхе России и не подчиняющемуся ей религиозному объединению "Майдар". Но... все они стоят пустыми и запертыми, а в посёлке я не видел лам.

54.

Буддизм на Оке по факту поглощён шаманством - тут знают Зелёную Тару, бодхисатв, махакал и прочих, но только молятся им на бурханах, где даже висят молитвенные цилиндры хурдэ:

55.

Лучше тут прижился культ Гэсэра - героя древней тибетской религии Бон, распространившегося по монголосфере вместе с тибетским буддизмом. С именем Гэсэра, сына Хурмаста (то есть Ахуры-Мазды, культ которого как-то просочился в Тибет) тут связано множество скал и урочищ, и даже застывшая лава Долины вулканов якобы осталась от сгоревшей крепости его врага.

55а.

Своё язычество сойотов давно забылось, смешавшись с бурятским. Но вместо 13 Арын-нойод (Владык Севера) здесь чтут 13 Ахын Хаданууд - Священных гор Оки, у подножья которых лежат святилища-мургэлы. Самыми живучими оказались охотничьи поверья, отлично ложащиеся в концепцию рационального природопользования - например, не убивать животных в парах (то есть с детёнышами, но объяснение таково, что выживший проклянёт) или неизвестных охотнику. Отдельные табу касались утки-турпанки, лебедя (тотема хонгодоров) и ласточки, приносящей весну.

56.

100 километров от позной до Орлика мы ехали порядка 3 часов. Оля и Аня встретили Хранителей Времени на шлагбауме, а Нухэ-Дубан проехали как раз когда я был в горах. В Орлике они ждали меня на турбазе, где натопили печь - сушить меня и фотик.

57.

Не край земли, а затерянный мир в самой её середине...

58.

В следующей части расскажу про Орлик - его столицу.

БУРЯТСКИЕ ОКРАИНЫ (2020-2021)

Обзор поездки и оглавление (2020)

Обзор поездки и оглавление (2021)

Тункинская долина (Бурятия)

Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.

Окрестности Аршана.

Кырен и Нилова Пустынь.

Окинский район (Бурятия)

Окинский тракт

Орлик.

Окрестности Орлика.

Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.

Перевал Черби.

Долина вулканов.

Ольхон и Приольхонье (Иркутская область)

Усть-Ордынский Бурятский округ.

Тажеранская степь.

Ольхонские ворота.

Вдоль Малого моря.

Хужир - столица Ольхона.

Северный Ольхон.

Тайлган бурятских шаманов.

Агинская степь (Забайкальский край)

Агинское.

Агинский дацан.

Алханай.

Цугольский дацан.

Делюн-Болдок.