Транскам. Часть 5: вниз по Южной Осетии

О Рокском тоннеле я, как наверное и большинство читающих эти строки, впервые услышал в 2008 году из панических вестей о том, будто бы он разрушен. Мало что зная про Кавказ, уже тогда я понимал, ЧТО это могло значить, если бы оказалось правдой: частично-признанная Республика Южная Осетия висит над Грузией на одной тонкой ниточке Транскавказской автомагистрали. В прошлой части о высокогорной Двалетии она окончательно разошлась с Военно-Осетинской дорогой, а теперь спустимся последние 45 километров в Цхинвал через Джаву (Дзау) и Тирский монастырь чуть в стороне от дороги.

Если по Северной Осетии мы катались на арендованной машине, то в Южную отправились маршруткой, что отходит в 7:30 утра с автовокзала Владикавказа. Билеты на неё продаются только при посадке, но утром воскресения всем желающим нашлись места. На соседнем перроне почти в это же время набирает пассажиров маршрутка в Тбилиси. Дождливым утром мы покинули Владикавказ, а дальше с каждым хребтом погода налаживалась, за Боковым став может не такой идеальной, как на этих фото (они сняты на обратном пути), но вполне солнечной. В нескольких километрах за последним селением Нар (см. прошлую часть) дорога упирается в погранзаставу: со стороны России тут вполне себе граница, хотя и в каком-то облегчённом виде - не ставят штампов и проверяют без особой въедливости. А вот таможня, по словам местных, лютует, ибо возят тут то запрещёнку из Грузии (если таковая осталась), то сигареты без акциз. Мне рассказывали о мандаринах, фуры с которыми стояли по несколько суток, и в конце концов от тепла преющих фруктов начали гореть - одна из предпринимательниц даже повесилась на столбе на глазах у таможенников... Правда, если верить прессе, было то вот уж почти 20 лет назад. А в 2023 нас весьма впечатлило зрелище президентского кортежа из 5 чёрных джипов, стоявшего чуть ли на общих основаниях в соседней очереди.

2.

От КПП до фактической границы ещё километров 15 (из 97 от Алагира) по пустой дороге среди крутых зелёных гор. Боковой хребет отделяет от Иристона и Дигории Туалгом, или Двалетию, представлявшую собой множество мелких "демократических" (то есть - где вече ныхас было влиятельнее князей) горных обществ - собственно Туальское в России (из прошлой части), вся Южная Осетия (Урс-Туальское, Джавское, Кударское и Ксанское) и ещё парочка (Трусовское и Кудское) в Грузии за её пределами. Их жители менее тысячи лет назад заговорили по-осетински, а вот кто был их предками, - нахские, черкесские (царциата), сванские племена или все понемногу, - вопрос уже не этнографии, а политики.

3.

Главный Кавказский хребет тут на километр ниже Бокового, но главным делает его и не высота. Боковой хребет пересечён долинами рек, тогда как Главный от моря до моря тянется непрерывно. Проезжие перевалы - на перечёт, а порой хребет и вовсе превращается в стены. Самая известная из таких стен - конечно же, Безенгийская с её пятитысячниками, но точно так же можно говорить и о Двалетской стене: да, высоты тут около 3700 метров, но ты сперва попробуй заберись... Горцы, конечно, ходили заоблачными тропами, как и караванщики древнего тракта Шахнад изыскивали пути по фактической погоде, а вот колёсную Военно-Осетинскую дорогу от Владикавказа до Кутаиси (275км) в 1856-97 годах строили порядочно в обход. Да и использовали не сказать, чтобы активно: стране она была нужна в основном как дублёр Военно-Грузинской дороги. О том, что надо строить новую дорогу сквозь Двалетский хребет, да при том СРОЧНО, прижатые к горам грузинскими националистами осетины заговорили ещё в 1917 году. Бывалые горцы даже подсказали направление - Рокский перевал, не самый низкий (2995м), но всё же относительно простой. В 1921 году грузино-осетинский конфликт уладила, подчинив тех и других, Советская Россия, но самая идея транспортной ирреденты продолжила бродить в осетинских умах. А тут ещё в Нью-Йорке в 1927 году вырыли под Гудзоном первый в мире автомобильный тоннель, и уж конечно, Советам захотелось показать, что и мы не хуже. В 1928-29 годах Рутен Гаглоев, поэт и инженер родом из Джавского ущелья, представил свой проект Осетинской перевальной шоссейной дороги, а в 1931 году Рокский перевал лично исследовал 70-летний геолог царской закалки Франц Левинсон-Лессинг. От Зарамага (см. прошлую часть) до Уанела началась было стройка, завершить которую планировалось на рубеже 1950-60-х годов... Но в 1937 был арестован Гаглоев, а дальше - война, разруха, между столиц дороги бы восстановить... Более того, и в мирной жизни проект нашёл влиятельных врагов - номенклатуру Советской Грузии. Ибо дружба народов и все дела, но вот Клухори, Дарьяли и Ахалхеви пришлось сдать законным владельцам, а следом, глядишь, попросят и Юго-Осетинскую АО. Но даже грузинское лобби (не путать с лобио, употребление которого не надо путать с демократией) не всесильно: в 1974-86 годах Двалетскую стену пробила Транскавказская магистраль, став явно новой высотой для советского автодора. Своими мостами и тоннелями она больше похожа на горные дороги Ирана и Турции, и ожидание Рокского тоннеля за эти 15 километров успевают обмануть пяток лавинных галерей и малых тоннелей.

4.

Рокский тоннель хоть и не стал первым, но остался самым длинным автодорожным из построенных в СССР - 3730м. Это в общем-то немного по нынешним временам (я видел более длинные тоннели иранской и китайской постройки в горах Таджикистана), но всё же - география Кавказа стала совершенно иной, а грузины и ныне говорят о Рокском тоннеле примерно как французы про Генерала Мороза. В 1990-х он был фактически заброшен, что, однако, не мешало ездить через тёмное сырое подземелье фурам-спиртовозам на заводы Северной Осетии. Лишь с 1999 года тоннель начали хотя бы мониторить, чтоб если обвалится - то не внезапно, но даже тогда он оставался просто дыркой в горе. В 2008 колонны военной техники нафырчали соляркой так, что ещё несколько месяцев тут стоял сизый туман, а открывать окно в машине было опасно для жизни. Наконец, в 2010-12 вспомогательная штольня, а в 2012-14 и сам тоннель были по сути обустроены заново, так что с советских времён осталось лишь сама дыра. Теперь тут светло и красиво:

5.

Тоннель - это и фактическая граница, в знак чего два его портала раскрашены двумя разными триколорами. Вот, как видите, юго-осетинская сторона, и больше всего впечатляет то, как стоявшая впереди громада Кавказского хребта вдруг оказывается за спиной. Южный портал тоннеля на высоте 2112 метров (северный - 2040м) и высшая точка Транскама:

6.

Дальше спускается лихой серпантин - по зданию внизу можно понять, что это не завал горизонта:

7.

Здание - мотель 1980-х годов, где могли тогда ночевать и туристы, пешком спустившиеся с Рокского перевала. Отдельной достопримечательностью была надпись 2008 года "Спасибо, Россия!" левее по склону, но теперь она почти затёрлась. В конце серпантина - граница, которую легко не заметить: более всего она похоже на блокпосты северо-кавказских погранзон, но проходится даже ещё проще - обычно пограничники, сидящие в зелёном вагончике, просто смотрят паспорта из рук беглым взглядом.

8.

За хребтом - другой воздух, другая трава, другое небо: хорошо помню те же чувства, когда ехал из Баку в Губу или из Новороссийска в Сочи. Тут начинаются земли Урс-Туальского (Бело-Туальского) горного общества, обособленного скорее географией, чем историей. Даже господствовали здесь те же три клана уазданов (знати), что на Алагире - жрецы и судьи Кусагонта, торговцы и пахари Сидамонта и воины... не Царазонта, как там, а Агузата (Агузаровы)... и да, Жанна Агузарова - тоже таки осетинка. Те и другие возводили род к дружине Ос-Багатара II, последнему царю Алании, разгромленной в 13 веке набегами монголов. Из высокогорного Нузала царь-изгнанник при поддержке тебризских Ильханов (другая ветвь монголов и злейшие враги Золотой Орды) пытался отвоевать себе новые земли на плоскости - но только с другой стороны гор. В 1292-1306 он даже перенёс столицу Алании в покорённый Гори, но наложница-грузинка навела на Ос-Багатара убийц, а наследников быстро изгнал картлийский царь Георгий V Блистательный. И Царазонта возводили свою родословную непосредственно к Ос-Багатару, а Агузата - к его сыну Агузу, закрепившемуся южнее перевала. Урстуалгом, или Ущелье Белых Туальцев, поворот которого тут хорошо виден - красивейшее место Южной Осетии, но заехать туда можно лишь на обратном пути, ибо - погранзона, а за пропуском пожалуйте в Цхинвал. Так что я расскажу о нём лишь в последней части, а за перевалом путника встречают Руки. Точнее, кау (сёла) Верхний, Средний и Нижний Рук, рассеянные и переходящие друг в друга незаметно:

9.

Позади встаёт громада Двалетского хребта с пирамидальной вершиной Сохс (3100м). Сам перевал - справа, тут едва заметен, и через него даже серпантина-дублёра нет. А если бы и был - то был бы явно не для слабонервных, примерно как алтайский Кату-Ярык или памирский Хабурабат.

10.

Облик селений тут уже совершенно другой. С былых времён - те же тяжёлые масыги (башни) в виде усечённых пирамид, а вот вокруг них вместо плоских каменных хадзаров - деревянные высоковерхие дома прямо-таки карпатского вида. Это - фишка не всей Южной Осетии, а именно белых туальцев, и рискну предположить, проникла такая конструкция сюда не из Грузии, а из каких-то дальних стран - осетины начала ХХ века ездили на заработки по всему миру вплоть до Канады с Австралией.

11.

В трёх Руках - свои памятники советских времён, будь то обелиски Победы, мемориальные доски старейшинам или современные Три слезы Хуацао: официальный символ ассианства (см. здесь), поставленный в буквально за неделю до нашей поездки.

12.

За Нижним Руком быстрые и чистые Рокдон и Эрмандон сливаются в Большую Лиахву, а вершины гор опускаются за густые леса:

13.

Здесь начинается Дзауское горное общество, центром которого большую часть истории было соседнее Чесельтское ущелье. Первое село - Уанел (по-грузински Ванели) в примерно 40 жителей. Там есть железистый источник, с 1990 года работает завод по розливу его воды "Багиата" (настоящий индустриальный гигант по местным меркам!), где-то стоят памятник Рутену Гаглоеву (который родом из соседнего села) и крошечная церковь Всех Святых (2013). Но как ни смотрел я по сторонам, а проехав тут 4 раза, не увидел ничего, кроме недостроенного ресторана:

14.

Часовня где-то ниже по дороге, которой нет ни на картах, ни на Соборах.ру. Первое ощущение Южной Осетии - глухомань: если Туву называют иногда Сибирским Кавказом, то здесь явная Кавказская Сибирь, и только субтропическое небо напоминает, где мы.

15.

Пустынная дорога без разметки и обочин ощутимо идёт под уклон, и леса вдоль неё не стоит вглядываться, ожидая чудес - южный участок Транскама красотами куда беднее северного. На полпути от перевала до Цхинвала за старым "гаглоевским" мостом через Лиахву начинается Джава (Дзау) - второй по величине и значению населённый пункт Южной Осетии... с населением 2,2 тыс. человек.

16.

История Джавы - тоже политический вопрос: дело в том, что появляется она в одном из грузинских документов начала 17 века в связи с тем, что "обезлюдела от осетин". Фраза построена так, что не понятно, покинули её осетины или опустошили. Они могли: все туальцы оставались 100% горцами и регулярно набегали на Грузию, в особенности - на её дворянские поместья, даром что сами числились крестьянами у местных князей Мачабели. В состав России Южная Осетия попала как часть Грузии, а уже в 1802 году наводить в ней порядок отправился подполковник Фёдор Симонович. В Джаве он организовал управы трёх горных приставств и гражданский суд по грузинским законам, председателями которого стали всё те же Мачабели. Заседали они, впрочем, редко - жизнь в горах текла по законам гор, а российская власть оставалась номинальной до 1830 года, когда здесь вновь прошёлся с отрядом Павел Ренненкампф ( другой!), подавивший мятеж и разрушивший многие башни. В 1842 году Джава успела даже стать официальной столицей Южной Осетии - точнее, Осетинского округа Тифлисской (сначала - Грузино-Имеретинской) губернии, и хотя уже в 1859 он растворился в Горийском уезде, селение осталось центром жизни южных осетин. В Джаве 6-9 июня 1917 года и собрался первый Национальный Совет Южной Осетии, и начинались антигрузинские восстания 1918, 1919 и 1920 годов - последнее, поднятое уже большевиками Юго-Осетинского ревкома, было утоплено в крови. И хотя поводом к карательному походу для Грузии стала осетинская инициатива присоединения к России, куда надёжнее на пути ирреденты встал перевал. В 1922 году была создана Юго-Осетинская автономная область в составе Грузинской СССР, и хотя Советы могли построить в Джаве с нуля что-нибудь наподобие Карачаевска или Степанакерта, столицей автономии стал знакомый прежде осетинам лишь в качестве торга Цхинвали. Что только подлило масла в огонь: охватывающий почти половину Южной Осетии глухой Дзаусский район во все времена был чисто осетинским и в нём так и не возникло мест, священных для сердца грузина. Если бы его уже тогда включили в РСФСР, а в 1980-х подтянули и логистику - теперь бы вряд ли кто-то остался в обиде, но вместо это Советы приписали к Джаве двунациональные районы предгорий, полные грузинских древностей и святынь, чем окончательно сделали осетинский вопрос неразрешимым. Зато мощное землетрясение 29 апреля 1991 года, сравняв Джаву с землёй, убило лишь девятерых - почти всё население посёлка в тот момент было на митинге...

17.

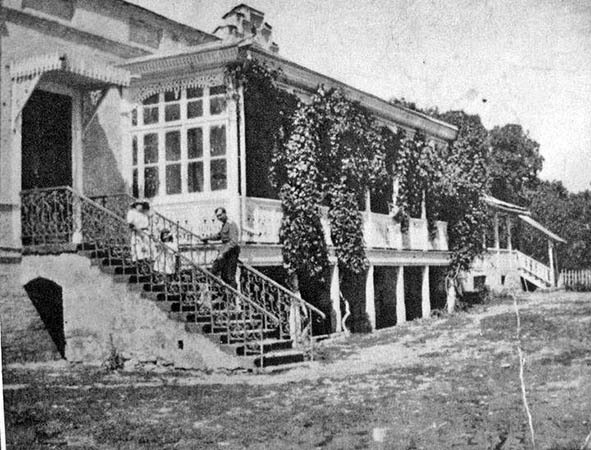

Землетрясение разрушило единственную достопримечательность Джавы - старый корпус санатория (1937):

18а.

Ведь с 1927 года Джава развивалась как курорт у минерального источника (чуть не написала "аршана") Суар на верхнем въезде, и в 1961 даже сделалась посёлком городско типа. Новый корпус тех лет - устоял, но его добила смутная эпоха:

18.

Постепенно расширяясь к югу, Дзау тянется на 3,5 километра вдоль Транскама, но для 2-го по значению города целой республики её пейзаж феноменально уныл. Дорога меж высоких заборов, редкие магазины вдоль неё, безлюдные тротуары да кусочки реалий непризнанной страны вроде кустарной бензоколонки или мостика из танкового трака:

19.

Глаз тут цепляется за любую мелочь - вот скажем целый один деревянный дом на сваях, типичный для Западной Грузии:

20.

Здание администрации совершенно не ясного возраста:

21.

И целая россыпь памятников вокруг. Коста Хетагуров чтим и в Южной Осетии:

22.

Воинский мемориал дополняют таблички жертвам конфликта и земляку-генералу Великой Отечественной Ленто (Леониду) Сланову:

23.

Я бы даже сказал, что Джава не лишена уюта:

24.

И только Джавский район я толком не осмотрел: на запад он простирается ещё на полсотни километров. Там почти у дороги лежит живописное озеро Эрцо, знаменитое колебаниями уровня воды и полным отсутствие рыбы. Народ сочиняет легенды, а учёные считают то и другое повязанным: зимой вода по ледяным панцирем иногда уходит совсем, и если учёные запускали туда рыбу - местные знали, когда идти её собирать. Эрцо осетины обожают, а по-сибирски изобильная рыбалка с форелью вместо хариуса и на реках хорошо идёт, не говоря уж про совсем сибирскую охоту: немаловажный фактор здешнего туризма - медведи. За озером есть ещё и Цонская долина с самыми сочными травами (поэтому оттуда - лучший сыр) и самыми снежными зимами (поэтому с 2020 года там горнолыжка), а ещё дальше дорога выводит на озеро Коз (Кведи). Оно, наоборот, запрятано в лесу, и представляет собой природное водохранилище над древним обвалом; там осетины предпочитают купаться. Рядом, на высотах 1400 метров - Квайса, один из двух городов Южной Осетии (да и то с 2007 года) и лишь 5-й по величине её населённый пункт - после Цхинвала, Джавы, Дмениса и Ленингора. Впрочем, на город Квайса похожа куда больше них: свинцово-цинковые рудники в Осетии были не только на Севере. Месторождение на текущей в Риони (то есть - в Чёрное море) реке Джорджоре открыл в 1925 году геолог Александр Флоренский, а в 1941-49 годах, с перерывом на войну, там был построен ГОК, вскоре обросший посёлком. К 1989 году с населением 2,5 тыс. чел. Кваиси был крупнее Джавы, но с тех пор достаточно быстро пустеет. Там есть довольно симпатичный Георгиевский храм в духе "осетинского поисках формы", а по окрестным горам стоят башни и пара святилищ - Майрамы-дзуар с алтарём из древней колонны в лесу и поодаль священные деревья Квайсское святилище и Салты-Айхои-жад. А над всем этим поднимается пара ущелий...

25.

Поближе - Чеселтское ущелье, сердцевина Джавского общества, всегда слывшее оплотом непокорных: так, в селе Кола ещё можно найти фундаменты башни Беги Кочиева, который в июле 1830 года оборонял её с девятью людьми от полутысячного войска Ренненкампфа, а когда те выкурили их, разложив костёр - полегли в кинжальном бою. Видимо по советской памяти Бега Кучиев - главный в Южной Осетии борец с царизмом. Выше стоит Чеселта с самобытной Успенской церковью, а от последнего села Дуодонасто начинается тропа на гору Бурхох, или Бурсадзел (3662м) с тремя вершинами, среди которых западная считается священной. Наконец, Кударское ущелье на Джорджоре - уже не то: самые многочисленные из туальцев, именно кударцы - основа населения Южной Осетии. Да и в Северную Осетию переселяться целыми сёлами первыми стали тоже они, поэтому там теперь всех южных осетин называют кударцами. В опустевшем ущелье осталось много красивых позаброшенных сёл (в том числе Саджилаз почти у входа, где собирался ныхас), разрушенных башен, кладбищ с лесами цыртов (стел), а в стороне среди болот стоит Морахский крест 12-13 веков с необычайно ровными гранями. Словом, можно сказать, что именно там - настоящая Южная Осетия, а кто не был на Эрцо и в Квайсе - тот и не видел её... но мы пожертвовали этим всем ради праздника в Галиате: на него зовут один раз, а в республику, в отличие от Грузии, не проблема вернуться.

26а.

Дорога ко всем этим красотам уходит от следующего села Гуфта за рекой Паца. Она - граница горного мира, отмеченная впечатляющей парой мостов. Старый Гуфтинский мост (1929) 72 метра длиной и 22 метра высотой удивителен какой-то абсолютной нелогичностью: по тем временам это были штучные сооружения, которые явно не строились ради нескольких деревень и второстепенного курорта. Так что вероятнее всего, это памятник первой попытке Транскама.

26.

Новый мост же вошёл в историю Пятидневной войны: согласно интервью отставного генерала Анатолия Хрулёва, который командовал тогда 58-й армией, ещё ночью на 8 августа, до первых выстрелов по Цхинвалу, предусмотрительно оставленная им на трассе БТГ спустилась сюда и в 4:40 утра вступила в короткий бой с подошедшими в Гуфту грузинами. Вот только не подтверждают эту историю официальные источники ни в России, ни даже в Грузии, которую рейд Хрулёва явно сделал бы обороняющейся стороной: всё же более вероятно, что эта история вымышленная.

27.

Ну а за Пацей меняется пейзаж и наступает новая историческая область Самачабло. Только в Южной Осетии это название лучше забыть: безобидным в общем словом, обозначавшим владения местных тавади (феодалов) Мачабели, в Грузии со времён Гамсахурдии называют весь этот регион, и для местных оно звучит как "здесь нет никакой Южной Осетии". Надо заметить, сами Мачабели - весьма загадочный род: впервые они упоминаются как герои сопротивления Тамерлану, вот только... в том списке грузинской летописи Картлис-Цховреба, что был сделан в 1736 году по заказу Мачабели! Родословную свою они выводили от абхазского дома Ачба, родственного тамошним царям, но трона не занявшего, а достоверно вышли на сцену лишь в 17-18 веках. Наверное, у местных могла бы возникнуть версия об осетинских корнях Мачабели, но если и есть она - то в виде осхъопила, "бывших осетин", аналога нашей "выруси": вне зависимости от корней, отношение к Мачабели тут примерно как к королю Леопольду в Конго. Из их же регулярно бунтовавших крепостных был Заза Джугашвили - прадед Сталина, причём в показаниях после очередного ареста в 1805 году его фамилия была записана раздельно - дословно "сын Джуги", и это вновь намёк на осетинские корни Кобы. Княжество Самачабло было упразднено в 1850 году, а Мачабели остались в России знатным родом военных, послов и писателей. С ними связаны и как бы не все древности последних 15 километров дороги, как например крупнейшая в Южной Осетии крепость Чех (Кехви), на пару минут возникающая из лесистых складок:

28.

Другим замком их была, скорее всего, совсем не кавказская круглая башня в заречном селе Чемерт (Кемерти). Но с дороги куда лучше виден крошечный Георгиевский храм, построенный на рубеже 9-10 столетий. По эту сторону Кавказа такое - норма:

29.

Впрочем, больше примечательна дорога от Гуфты до Цхинвала руинами вовсе не древними:

30а.

Как разрушенный мост или спущенная ГЭС (1944) между теми же Чехом и Чемертом:

30.

Чаще - заброшенные дома, которым повезло принадлежать осетинам. На месте тех, где грузины жили, уже подрастает лес:

31.

Здесь начинается, пожалуй, самое мрачное место Южной Осетии, которое знаток Грузии Алексей Мухранов исчерпывающе нарёк Мёртвая Миля. На рубеже 1990-х два народа воевали по сути без армий, и если за Цхинвал шли серьёзные бои, то сёла просто брались под контроль ополчением - где осетинским, а где и грузинским. Как итог - Южная Осетия в 1992-2008 была просто пронизана вкраплениями Грузии, и самый крупный клин в десяток сёл тянулся на 8 километров вдоль Большой Лиахвы восточнее Цхинвала. В селе Курта даже заседало начальство Временной административно-территориальной единицы на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области - так, или для краткости просто Цхинвальской регион, Южную Осетию называют в Грузии официально. А временная она потому, что постоянной не предусмотрено: Цхинвал и Знаур причисляют к Шида-Картли, Ленингор (Ахалгори) - к Мцхета-Мтианети, Дзаусский район - к региону с непроизносимым названием Рача, Лечхуми и Верхняя Сванетия, а небольшой его кусок - и вовсе к Имеретии. Тем не менее, в 2006-08 у ВАТЕнТБЮОАО был даже руководитель Дмитрий Санакоев из оппозиционной партии "Народ Южной Осетии за мир", который, проиграв выборы в Цхинвале, спокойно избрался на подконтрольных Грузии территориях.

32.

И жители Южной Осетии объезжали этот клин горными дорогами, пока в 2008 году российская армия не освободила республику строго по карте из атласа СССР. Ну а дальше в дело вступил менталитет: не склонные к демонстративной жестокости, если уж осетины уничтожают кого-то - то уничтожают до конца. Опустевшие сёла грузинского клина в 2010-х были просто стёрты с лица земли: дома - снесены, сады - вырублены, и если лет 7 назад тут ещё можно было видеть остатки школ и ДК, то теперь - ничего не осталось:

33.

В ближайшем к городу, известном с 1198 года как армянский торговый посад селе Тамарес (Тамарашени), куда в 2007 году Саакашвили зазвал спеть "Boney M", не пощадили даже дом-музей Ивана Мачабели - грузинского писателя и публициста второй половины 19 века, вместе с Ильёй Чавчавадзе занимавшегося тогда национальным возрождением. В 1898 он вышел из квартиры в Тбилиси и исчез без следа, а в 2011 и от дома следа не осталось.

33а.

Не поднялась рука у осетин лишь на кладбища и церкви, как например внушительный храм Животворящего Столпа (это чисто грузинское посвящение!) 14-15 веков у села Хеит за Лиахвой:

34а.

Но... "через два на ней цветы и трава, через три она снова жива": Мёртвая Миля понемногу оживает. Вот например новый район Хурзарин (Солнечный) уже на окраине Цхинвала. Не очень понимаю, для кого эти одинаковые домики, но село Ногкау за горой, основанное в 1993 для осетинских беженцев из Грузии, в 2012-16 годах застроили примерно так же:

34.

Ну а кадры выше сделаны с высот над бывшим селом Ачабет, в зелени которого видны средневековые руины:

35.

История их чисто аланская - то есть, тотально покрытая мраком. Известно лишь, что в 16 веке замок уже был, и вероятно (хотя бы исходя из фамилии Ачба) это была исходная резиденция Мачабели:

36.

Кадр выше я снял из такси по пути наверх, кадр ниже - на пешем пути вниз под начавшимся ливнем, отбившим всякое желание лазать по камням:

37.

Рядом - миниатюрная церковь Святого Эстата Мцхетели - чтимого в Грузии мученика. Да и сами по себе такие вот столь же древние, сколь примитивные храмы - для её ландшафта сверх-типичная деталь:

38.

Строились они, однако, и тысячу лет назад, а уж за тысячу лет может поменяться что угодно. В Южной Осетии такие церковки часто похожи на дзуары в глубине священных рощ:

39.

Как например храм Святого Або Тбилели (первого грузинского мученика) дальше по дороге:

40.

Ну а поднялись в гору мы чтоб посмотреть на Тирский монастырь, архитектурную "визитку" Южной Осетии. Тут стоит добавить, что Тири, Тирский - местные не понимают вообще, а вот к названию Мунастер нет никаких вопросов. От трассы до него 3 километра по дороге и 300 метров набор высоты. Таксист, которого мне вызвали музейщики в Цхинвале, запросил 400 рублей, и если сначала я возмутился, то оценив дорогу - понял, что это мы ещё и не доплатили. Тем более нам пришлось изрядно потыкаться по просёлкам - стоя в 20 метрах от Тирского монастыря, о его существовании легко не догадаться:

41.

И это вновь грузинский след: такие вот причудливые и труднодоступные обители тут строились в эпоху арабского ига, подальше от мусульманских глаз. Тирский монастырь стоит на крошечном карнизе отвесной скалы, крышей вровень с её верхом.

42.

Хотя строителям его было не от кого скрываться: нынешние здания - наследие Золотого века Грузии и его заката. Обратите внимание на странный барельеф - так-то это Святой Георгий побеждает змея, но не вглядываясь, легко подумать, будто он приручает его.

43.

Тяжёлая, похожая на шахматную фигуру колокольня со страшноватым сколькзим пандусом над обрывом построена в 14 веке.

44.

Надпись на тимпане древним грузинским шрифтом асамтаврули гласит «Тавхелисдзе Сиуша и Рати, и Асата, и Хелу, и Мачабели и родителей их, да благословит Бог!», из которой следует, что Мачабели - во-первых, были в те времена, а во-вторых - автохтонные грузины.

44а.

Напрашивается мысль, что они и правда воевали с Тамерланом, за то получили здесь небольшой удел, и лишь к концу 17 века выбились в тавади.

45.

Храм Рождества Богородицы на сотню лет постарше, рубежа 12-13 веков:

46.

И как и положено древнему закавказскому храму, впечатляет каменной резьбой:

47.

В зале - темно:

48а.

Ровесником колокольни считается его убранство - фрески на потолке:

48.

И покрытая вековечной копотью канкели - перегородка у алтаря, которая в грузинских храмах вместо иконостаса:

49.

В конце уступа - пара притворов с разных сторон от храма:

50.

Ну а название Монастырь - по-своему логично: дело в том, что во всей Южной Осетии нет ни одной действующей обители. Ближе всего к ней именно Тири - в 2008-10 годах тут жил единственный монах Серапион и привечал редких путников. Окормлялся он, что характерно, не Российской и не Грузинской православной церквями, а непризнанной Аланской епархией под опекой греческих раскольников.

51.

А вот с храма-грота и келей в скале обитель могла начинаться в годы арабского ига:

52.

Теперь тут народный алтарь. Двери Тирского монастыря, как и большинства (но не всех!) сельских храмов Южной Осетии, всегда открыты.

53.

Мы были здесь в полном одиночестве, а ушли, - сначала я решил поискать тимпан Мачабели, а затем переждать дождь, - только с третьей попытки. Путь виз озарила радуга...

54.

Так много вопросов, так мало ответов? Да... В следующей части - о Южной Осетии в целом.

АЛАНИЯ-2023

Обзор поездки и оглавление серии.

Алания. История, культура, религия осетин.

Моздок и Беслан (2021).

Республика Северная Осетия - Алания

Владикавказ. История, колорит, трамваи.

Владикавказ. Вдоль Терека

Владикавказ. Проспект Мира.

Владикавказ. Центр.

Владикавказ. Вокзал, "Электроцинк", окраины.

Владикавказ. Проспект Коста.

Равнинная Осетия. Ардон, Дигора, Чикола, Эльхотово.

Куртатинское ущелье. Кадаргаван и Дзивгис.

Куртатинское ущелье. Верхний Фиагдон, Цмити и верховья.

Тагаурия. Мидаграбинские водопады и Даргавс.

Тагаурия. Кармадон и Гизельдон.

Транскам. Алагир.

Транскам (Военно-Осетинская дорога). Мизур и Садон.

Транскам (Военно-Осетинская дорога). Нузал и Цейское ущелье.

Транскам и Военно-Осетинская дорога. Нар и Лисри. Дигория. Задалеск и Донифарс.

Дигория. Стур-Дигора и Тапан-Дигора.

Дигория. Уаллагком и праздник в Галиате.

Южная Осетия - Государство Алания

Транскам и Тирский монастырь.

Зарская дорога и общее о Южной Осетии.

Цхинвал (Чреба). Окраины и колорит.

Цхинвал (Чреба). Еврейский квартал.

Окрестности Цхинвала. Знаурский район и Ирыкау (Эредви).

Дорога в Ленингор. Армази и Икорта.

Ленингор (Ахалгори).

Урстуалгом. Ущелье Белых Туальцев.

Военно-Грузинская дорога

До Верхнего Ларса с заездом в Ингушетию.

Хевия. Степанцминда (Казбеги) и Гергети.

Хевия. Сно и Сиони.

Хевия. Трусовское ущелье (Тырсгом).

Крестовый перевал и Гудаури.

...ну и дальше большой-большой цикл про Грузию.