Транскам и Военно-Осетинская дорога. Часть 4: Нар и Лисри, или Туалгом (Двалетия)

Первым делом - внимание на заголовок: в трёх прошлых частях он был немного другой. Ведь Транскавказская магистраль и старая Военно-Осетинская дорога - не одно и то же: они совпадали в колоритном предгорном Алагире, в узком рудничном Мизуре, в древнем Нузале, из которого в прошлой части мы сворачивали на головокружительный Цей, но теперь пришло им время разойтись. Старинная Военно-Осетинская дорога уходит Мамисонским ущельем в горный тупик с руинами древних аулов; Транскам взбирается мимо родины Коста Хетагурова в Рокский тоннель и далее ныряет в Южную Осетию. Всё вместе - Двалетия, или Туалгом, глухая горная земля, населённая третьим (наряду с иронцами и дигорцами) осетинским субэтносом.

Кавказ, который я чуть ли не в каждом посте сравниваю с лестницей горных хребтов, почти по всей длине устроен схоже. Лесистый, Пастбищный и Скалистый хребты часто "слипаются" друг с другом, но в последнем всегда будет глубокая неприступная теснина, а дальше - плодородная укромная долина перед Боковым хребтом, в которой есть место для пастбищ и даже для пашен. В таких долинах лежат и Тагаурия (сердце Иристона), и вся Дигория, и Алагирское ущелье, которым мы едем вот уже четвёртый пост. Ну а Двалетия - это Алания за Боковым хребтом, который здесь хоть и на километр выше Главного хребта, но в отличие от него - прерывист. Если дигорцы и особенно иронцы пахали землю (используя специальные лёгкие горные плуги), торговали на плоскости и крайне редко набегали на кого-то, то туальцы - это чистые, безусловные горцы, жившие скотоводством, охотой и войной. Они не имели князей, а их земля делилась на семь небольших "демократических" обществ: собственно Туальское в верховьях Ардона (единственное в теперешней России), Урс-Туальское, Ксанское, Джавское и в прошлом самое людное Кударское в Южной Осетии, Трусовское и Кудское в Грузии. До 19 века все эти ущелья представляли собой суровый мир каменных башен, кровных уз и кровной мести, где за человеком в каждую секунду его жизни шли по пятам враг, зверь, лавина, чума или голод. Настоящими горцами, диковатыми, но душевными, "кударцы" (как называют их всех в обиходе) слывут среди северных осетин и ныне. Но при всех отличиях образа жизни, туальские диалекты, в отличие от дигорского, никогда не выделялись в отдельный язык, и в общем наука сходится на том, что заговорили по-осетински тут не так уж и давно. Прижатые к горам гуннами в 5 веке и окончательно загнанные туда Золотой Ордой и Тамерланом в 13-14 веках, ещё не растерявшие культуру, торговую сноровку и государственный уклад осетины ассимилировали племена, жившие выше по ущельям.

2.

А вот что это за племена - вопрос отнюдь не этнографии: в Грузии принято считать, что двалы - это сваны, древнейший картвельский народ, около 3000 лет назад пришедший в южные предгорья Кавказа. Другие подозревают в туальцах нахские племена, а то и вовсе беженцев Урарту, нашедших укрытие в горной глуши. В осетинских легендах ходят предания о могущественном народе царциата, что когда-то грозил даже нартам, а в итоге бросил вызов Богу да и сгинул без следа: говорят, и теперь, если у осетина что-то внезапно пропало, он лишь руками разводит - "царциаты диссæгтæ!" ("чудеса царциатские!"). И кто-то слышит в этом названии слово "царь" и намёк на Царазонта - алагирский клан, вероятно происходивший от двора и дружины бежавший с плоскости аланских правителей... но есть и другое созвучие. Если сам Васо Абаев допускал, что дигорцы - это адыги, то чего бы и царциатам черкесами не быть? Ну а я в свою очередь предположу, что жили в этих горах те, и другие, и третьи, а черкесские корни стоит искать именно с северо-кавказской стороны: первая волна ассимиляции после нашествия гуннов образовала Дигорию с её архаичным диалектом, а вторая после краха Алании создал Туалгом, у истоков Ардона сменяющий Алагирское общество, самое крупное и влиятельное в Иристоне.

3.

Здесь же, на стыке обществ, был духовный центр средневековой Осетии, куда в нартских преданиях упали Три слезы Бога, пролитые о Батрадзе (Бетрозе), сильнейшем воине всех времён. Он считался сыном местной царевны-лягушки из племени водяных людей Бицента, которую носил за пазухой Хамыц, брат-близнец прародителя нартов Урызмага. Выношенный матерью, Батрадз родился из спины отца и был закалён небесным кузнецом Курдалагоном в пламени из угля зальских змей (драконов) и молоке волчицы, от чего его кожа превратилась в булат. Жил Батрадз то на небесах, то в море, а на земле появлялась лишь когда нарты не справлялись сами - ибо был настолько сильнее всех нартов, что мог разметать их по свету, просто случайно чихнув. Ведь Батрадз был рождён парадоксально, помимо воли Хуацао (бога), а значит и его смерть не была в Божьих руках. А тем временем борьба за мировую справедливость привела Бетроза к тому, что он обратил оружие против Неба. Хуацао пытался остановить его мешочком, что тяжелее, чем вся Земля; нитью, что длиннее, чем все корни растений, и наконец заставил Солнце за день испустить больше света и жара, чем за тысячи лет - по сути дела взорвал над головой у смутьяна сверхновую! Это сработало: если нарта Сослана Курдалагон закалил, держа за колени, по которым в итоге проехалось разумное Колеса Балсага, то Бетроза кузнец держал... как бы повежливее сказать... в общем вроде петрушки. Неуязвимый снаружи герой оказался обычным человеком внутри, а потому Солнце оставило от него лишь булатную оболочку. После чего и проронил Хуацао три скупые слезы, а там, где упали они, появились три самых чтимых дзуара (святилища) - Реком, Сидан и Таранджелоз. Тут стоит добавить, что Алагирское общество делилось на три явных клана наподобие индийских варн, запечатлённых также и в осетинском варианте нартиады. К ним теперь и относят кувандоны (святые места) - на Рекоме молились воины, на Сидане - служители культа и судьи, а на Таранджелозе - труженики и торговцы. И Реком я показывал в прошлой части, а вот Сидан... в наше время он более известен как Мыкалгабырта - по осетинскому божеству плодородия, с которым отождествлялись Архангелы Михаил и Гавриил.

4.

Но - не стоит думать, что явно современные постройки с майоликовыми сюжетами нартских былин ( о них подробнее здесь) и являются древним дзуаром. Скорее - это его проекция на трассу, а само святилище стоит выше по горам, на гребне между Алагирским и Кассарским ущельями. Фотографий его в интернете нет, а на спутниковых снимках видны какие-то здания с блестящими крышами. Среди трёх святынь Мыкалгабырта всегда была самой закрытой, оставляя непосвящённым лишь возможность помолиться у дороги. В старину, есть версия, это было единственное духовное учебное заведение осетин, где готовили дзуаралагов - сейчас так называют хранителей святилищ, но когда-то они были и полноценные жрецы. В отличие от Рекома, Сидан не был серьёзно изучен, и даже как он был разрушен - я так и не смог узнать. В музее Владикавказа, что на проспекте Мира, целая витрина его фрагментов, по которым можно предположить, что выглядит Сидан примерно так же, как Реком, отличаясь лишь в узорах и деталях:

5.

Чуть дальше глядят на юг ворота, открытые дай бог пару раз за год:

6.

Мчимся дальше по ущелью, прекрасному даже несмотря на опустившуюся хмарь:

7.

А порой в пейзаж вторгаются и техногенные элементы:

7а.

Алагирское ущелье буквально пронизывает Зарамагская ГЭС, разраставшаяся по нему в 1974-2020 годах - почти полвека. В позапрошлой части я показывал издалека её машзал, на который вода хлещет по трубам с высоты 619 метров - по этому параметру (на языке гидроэнергетиков - "напор") ЗарГЭС хотя и отстаёт почти втрое от мирового лидера, Бьердонская ГЭС (она же Клезон-Диксенс) в Швейцарии, но не имеет равных в бывшем СССР. Да и мощность как у больших: 342 МВт, сравнимо с Рыбинской и гораздо мощнее Цимлянской. Поправочка: всё вышесказанное относится к пущенной в 2020 году Зарамагской ГЭС-1 у Мизура, до которой воде ещё течь 14 километров через самый длинный в России деривационный тоннель, уступающий лишь некоторым линиям метро да Северо-Муйскому тоннелю на БАМе. У его начала с 2009 года работает небольшая Головная ГЭС (15 МВт), а над ней разделяется трасса:

8.

На фото выше виден Транскам, а само оно снято с Военно-Осетинской дороги. Кадр ниже - наоборот:

9.

И нет, пушка у поворота не при чём - тяжёлые зенитки КС-19, делавшиеся в 1950-х годах в Ленинграде и Воткинске, теперь защищают Кавказ от лавин, сбрасывая их в удобные людям моменты. А вот в 19 веке перевальными трактами через Кавказ, где даже по окончании войны свирепствовали банды абреков, в Российской империи занималось военное ведомство. Следом за легендарной Военно-Грузинской дорогой были проложены Военно-Осетинская, Военно-Сухумская ( Баталпашинская - Сухум) и Военно-Ахтынская (Ахты - Нуха) дороги, в ХХ веке ставшие путями в никуда. Но может именно поэтому, став достоянием истории и туризма, они сохранили звучные названия, от которых так и веяло мундирами, кокардами, дуэлями и обмороками столичных дам. У Военно-Осетинской дороги нет яркой истории: в 1823 году её трассу разведал отряд по приказу Ермолова, а в 1856-97, то есть за почти 40 лет, колёсный тракт протянулся на 275 километров от Владикавказа до Кутаиса. И здесь ни Толстой не удосужился проехать, ни белые красным дать бой, ни отряд партизан сдержать натиск фашистов. Проработав сотню лет как менее удобный дублёр Военно-Грузинской дороги, в конце ХХ века ВОД частью влилась в Транскам, а частью - распалась на два глухих тупика по разные стороны пограничного Мамисонского перевала. В один из них мы и свернули под начало сумерек:

10.

Ардон возникает из нескольких рек, сливающихся по своим долинам почти в одну точку. Чуть ниже всех остальных - Зарамаг, вдоль которой поднимается глухое, теперь почти не обитаемое ущелье. В устье - село Нижний Зарамаг с десятком постоянных жителей, минеральным источником и новодельным Казанским храмом (2007) в горском стиле:

11.

Главная его достопримечательность, впрочем, вынесена на утёс в стрелке Зарамага и Мамихдона: парадокс, но именно жители этой горной глуши, со всех сторон зажатые иными народами Кавказа, первыми из осетин стали наводить мосты с Россией. С Зарамага был Зураб Магкаев (в некоторых источниках - Елиханов), выучившийся при дворе грузинского царя. Много лет прожив в России, он был одним из основателей Осетинской духовной комиссии (и думается, сыграл в её организации неоценимую роль), а в 1749 году возглавил посольство, к которому примкнули Батырмирза Куртаулов из Куртатинского ущелья и сосед Елисей Хетагов с Закки. Ещё нескольких уазданов (аристократов) отговорили князья Кабарды: нажить кровников среди вассалов им не хотелось, и в то же время кабардинцы понимали, что осетины хотят дружить с Россией против них. Ведь Кабарда лежала на плодородных землях бывшей Алании, о возвращении на которые и мечтали жители голодных гор. Послы дошли до Москвы, в Петербурге их приняла сама Елизавета Петровна, и в общем по факту процесс интеграции начался. Де-юре же всё было сложнее: Кабарда со всеми своими вассалами числилась в сфере влияния Османской империи, и попытки влезть на эту поляну неизбежно обернулись бы новой русско-турецкой войной. В итоге она, конечно, произошла, и в 1774 году Осетия официально стала частью России. Магкаев, водивший по родным горам миссионеров из московских грузин, до этого не дожил, а дальше выяснилось, что и позицию его разделяют далеко не все: сейчас уже совсем не очевидно, что и с осетинами царской армии пришлось повоевать. Памятник Магкаеву вполне мог бы стоять и с 1974 года (даром что начало стройки ЗарГЭС и Трансками совпали с годовщиной), но появился лишь в 2007-м:

12.

Ухабами да каменьями мы объехали Зарамаг:

12а.

А дальше реально пошли чудеса царциатские - сумрачная дорога, извилистая во всех трёх плоскостях, сделалась вдруг идеально ровной и до жути пустой: в кадре - буквально последняя увиденная машина. Мамисонское ущелье упирается вдали в острые вершины Главного хребта, какие-нибудь Саухох (3711м) или Козихох (3676м), а вот Мамисонский перевал (2819м) находится существенно правее - к нему тракт повернёт почти под прямым углом. И - дорогой весьма условной, не факт, что проезжей даже на внедорожнике, да вдобавок охраняемой, так что фото непосредственно с перевала я и не видел никогда. После 2008 года с обратной его стороны стоят пограничники Южной Осетии, но к ней относится - лишь узкая полоса вдоль границы. Там, где снова начинается дорога - любимый тбилиссцами курорт Шови и колоритные городки и веси горной Рачи вроде Они и Амбролаури, куда мы доехали осенью... Однако настоящая Военно-Осетинская дорога теперь сворачивает влево, к Кударскому перевалу (3148м), через который проходит самый высокогорный в мире газопровод (2006-09, 175км) Дзуарикау - Цхинвал. Как я понимаю, асфальт тут лежит именно для его обслуживания, но и туризм не забыт: в 2022 Осетия, как уважающая себя кавказская республика, решила обзавестись горнолыжным курортом.

13.

Но пока что дорога петляет среди пустоты и руин. Мечта Магкаева сбылась - вчерашние горцы живут теперь в городах и распластанных сёлах, а масыги (башни), ганахи (укреплённые дома) и галуаны (замки) их предков окружает тишина. Постоянных жителей в нынешнем Мамисонском ущелье хорошо если полсотни, большинство - в селе Тиб за 5 километрах от Зармага. И я не знаю, что здесь впечатляет больше - эталоннейшие пирамидальные башни Боциевых и Кучиевых или так и не достроенный в 1980-х санаторий, спонтанно превратившийся в висячие сады.

14.

Поодаль, на фоне обитаемых домов - целый замок как где-нибудь в шотландском Хайленде. Судя по чужим фото, есть в Тибе и старые дома с верандами над камнями, и крупное кладбище с сотнями грубых, едва обработанных стел:

15.

Как я понимаю, нынешняя дорога также не совпадает с той, что была основной до постройки Транскама - на том берегу остались теперь обветшалые, размытые на подъездах мосты. Как например вот этот в устье речки Хилони:

16.

Над ним нависает небольшой старый дзуар Уациллы (громовержца, отождествлявшегося с Ильёй Пророком), который я издали принял за сторожевую башенку, а в ультразум сквозь пелену дождя - за дзопаадз (склеп). На самом деле как-то даже не сразу замечаешь, что во всей Двалетии - ни одного дзоппадза:

17.

Следующее селение Тли, как и ещё несколько, висит невысоко над дорогой:

18.

Но мы заехали сюда не наугад: я помнил, как лет 20 назад, только изучая разные углы России и даже не мечтая в большинстве из них побывать, не обошёл вниманием и Осетию. Из интернета я узнал про Даргавс и Нузал, а вот в Большой Советской энциклопедии, тогда ещё бывшей вполне актуальным источником знаний, красотам СОАССР была посвящена целая чёрно-белая врезка, на которой меня особенно впечатлило нагромождение башен, подписанное как Лисри. Вновь это название вспомнилось мне, когда я готовил поездку, ну а старые фолианты не подвели: если Цмити и Галиат полны туристами, то про вполне достойное их Лисри знает не каждый гид. Как и о том, что именно в Мамисонском ущелье, а вовсе не в Дигории, находятся самые высокогорные сёла Осетии - мы на высоте около 2 километров:

19.

Когда-то в Лисри было 120 дворов, а осталось - 14 башен. Этакий скелет села, сбросивший мягкие ткани:

20.

Башня Кучиевых, или скорее целый гаулан, стоит на том же берегу, где и дорога:

21.

Среди высоких трав я приметил стелы и кресты, к которым мы прошли едва заметной тропкой:

22.

Не знаю, сколько лет этим камням, но подобные кладбища можно найти в Монголии или Хакасии. Так хоронили ещё кочевники Турана, чьё небольшое племя и стало осетинами, укрывшись в этих горах.

23.

Древние стелы продолжают кресты, своими видом напоминающие о Британских островах и Скандинавии:

24.

Вот только выцарапаны на них кириллические буквы, да и даты не варяжские отнюдь:

25.

За рекой, наискось от кладбища - сюрреалистические в таком окружении руины Успенского храма (1897-1902):

26.

Тем временем небо начало резко темнеть, и вскоре дождь полил довольно сильно. Мы увидели мостик, а за ним (так и не засняв лучший вид на Лисри) въехали в липкую грязь мгновенно поплывшей грунтовки.

27.

Храм и галуан Моураовых, к которому лепятся уже современные дома, отделены от остального села речкой Лисридон. И камни в траве напоминают, что когда-то все эти башни торчали над плоскими крышами хадзаров (хижин):

28.

Центральная часть села - чуть поодаль, и здесь хозяевами были Дарчиаевы и Рамоновы.

29.

У последних впечатляет фамильная легенда о том, как младенца-родоначальника однажды забыли в поле в самом разгаре работ, и вот на его крик откуда-то приползла змея. Но - не ужалила дитя, а ласково обвила его и дала свой хвост в качестве соски. С тех пор змея стала тотемом Лисри, и на башне Рамоновых я долго и безуспешно высматривал упомянутый во многих книгах и статьях камень со змеиным петроглифом:

30.

Дарчиаевым, потомкам скрывшегося от кровной мести абхаза или мегрела, принадлежал галуан, который лучше смотрится издалека, вблизи распадаясь на отдельные ганахи и масыги:

31.

Но настоящее сердце селения, тут левее башни Сидаковых - это Мидгау-дзуар, в переводе просто Внутрисельское святилище. Он уникален своей формой, которую в публикация о Лисри описывают не иначе "зиккурат". Ни кому он посвящён, ни когда он был построен - ясности нет, но его явно чтили ещё царциата, а может и кобанские племена.

32.

И лишь погода подвела - уезжая мокрым и набивая дверной кармашек пользованными салфетками, которыми протирал фотоаппарат, я думал о том, что кому-то повезло увидеть это всё на фоне снежных гор под ярким солнцем. Но таких немного - любителей поселфиться и попищать на фоне гор можно возить и поближе. А дальше по ущелью, к последнему селению Згил у развилки к перевалам, в такую погоду да в сумерках не рискнули ехать даже мы.

33.

Вернёмся теперь в Зарамаг да прыгнем на другую сторону ущелья. Что пользы от Военно-Осетинской дороги немного, стало ясно почти сразу по её завершении, и замену ей советы начали подыскивать уже в 1930-х годах. На Двальском хребте (часть Главного хребта) нет хороших перевалов, зато техника ушла вперёд - в 1927 году в далёком Нью-Йорке заработал первый в мире автодорожный тоннель под дном Гудзона. На Кавказе ещё в 1917 году, понимая, к чему идёт дело, старейшины и коммунисты Южной Осетии приглядывались к Рокскому перевалу (2996м). В 1931 году его лично прошёл 70-летний геолог царской закалки Франц Левинсон-Лессинг, и по итогам его изысканий Советы решили пробить этот перевал тоннелем. Проектирование дороги возглавил Рутен Гаглоев, совмещавший в Южной Осетии роли первого инженера и советского поэта. Но в 1937 году он оказался вдруг врагом народа, затем и настоящие враги вторглись в страну, а стройка тоннель, открыть который планировалось на рубеже 1950-60-х, так и не началась. Тем более у Транскама нашёлся явный противник - Грузинская ССР. Ведь как и большинство постсоветских конфликтов, прежде вполне дружелюбные грузино-осетинские отношения сменились враждой ещё в Гражданскую, когда националисты из Тбилиси устроили в округе Цхинвали резню местным большевикам. Идея соединения двух Осетий казалась тбилисских властям посягательством на их поляну, да и сами юго-осетины сочли, что если вдруг развернется портал на север - из него тут же полезут воры, хулиганы и прочий малоприятный элемент. И опасения "кударцев" были напрасными, а вот опасения грузин - нет: осенью, когда я три месяца гулял по Грузии, собеседники не единожды проклинали Транскам и Рокский тоннель, для Южной Осетии ставший дорогой жизни, а для России в 2008-м - военной тропой. В Южную Осетию этой дорогой ехали и мы - уже без арендованной машины:

34.

Официально Транскам - это 165 километров от Алагира до Гори. По факту - 130 до Цхинвала: за ним пути нет. Одновременно с дорогой строилась и Зарамагская ГЭС, образовав небольшое разветвлённое водохранилище у истока Ардона:

35.

С Мамихдоном почти в лоб сталкивается Нардон, по которому километров пять до "куста" слипшихся и измельчавших селений. Первым встречает Слас с башней Нико Гагиева на мысу и крошечной Георгиевской церковью (1879) у речки:

36.

За башней видно боковое Зругское ущелье, в верховьях которого, в 9 километрах от Сласа, стоит Успенский храм. Очень старый (не моложе 11 века), сохранивший остатки росписей (датируют 12 веком) и облицованным красным ноздреватым туфом, мне он вообще кажется странно похожим на полуторатысячелетние базилики Армении. Несколько паводков, подмывших берег (последний - уже в 2002 году), оставили от Зругского храма буквально полторы стены, но сейчас, вроде как, там идёт реставрация. С которой я видел лишь официальные фото: туристы туда забираются ещё реже, чем в Лисри.

37.

На этом берегу, в селе Цасем - лишь неожиданно красивый воинский памятник у Транскама:

38.

А впереди - вот такой вид: со всеми своими мостами, тоннелями, выемками Транскам представлял собой новое поколение советских автодорог ближе к горным трассам Турции или Ирана:

39.

Мосты перекинуты соответственно через Льядон и Закку, на мысу в стрелке которых когда-то стояло селение Нар. С льядонского моста уходит по низине Цемса, сам пейзаж которой чуть другой - видите деревянные домики?

40.

Заккинский мост же украшает во всю длину надпись "Весь мир - мой храм, любовь - моя святыня, Вселенная - отечество моё". Этот цитата Коста Хетагурова, и с разных сторон дороги - два памятник ему:

41.

Тот, что выше, поставлен в 1991 году, а нижний - фактически, стела музея (1939):

42.

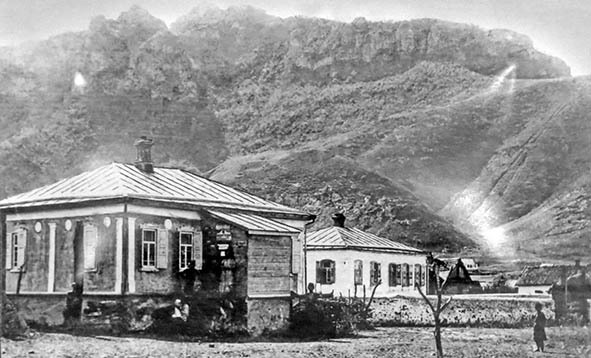

Тогда он открылся в каких-то уцелевших помещениях старого ганаха, лишь в 1979 воссозданного целиком:

43.

Историю славного рода Хетагуровых я начал рассказывать по сути в первой части: легенда гласит, что его основатель Хетаг был сыном черкесского князя Инала, ненадолго объединившего разрозненные адыгские племена. Хетаг крестился на одной из своих воин и вскоре был вынужден бежать. А под самым подножьем Кавказа, когда враги шли по пятам, выбившегося из сила Хетага накрыла роща, спустившаяся с гор. С такой биографией совсем не мудрено, что забрался Хетаг в самое сердце гор, вероятно - Куртатинским ущельем, а к 19 веку уже как бы не большинство здешних фамилий возводили к нему родословные. Но род Хетагката являл среди них магистральную линию, и 9-е поколение в нём представлял Леван Елизбарович - строгий горец, родившийся в 1810 году. Жену он похоронил ещё в молодости, да и появившегося в 1859 году сына мог потерять: мне рассказывали (за достоверность не ручаюсь), как однажды, сидя с кунаками за чаем, Леван увидел, что младенец ползёт к краю двора. Но даже такое проявление эмоций, как броситься его спасать - для горца слабость, и всё же Леван нашёл выход - как бы невзначай, за какой-то вещью, пересёк двор и, поставив ногу на полы одежды мальчика, возмутился, что мачеха не может доглядеть. Вторую жену он вообще не сильно любил, да и куда уйти от неё, всегда находилось: с 30 лет Леван Хетагуров воевал за Россию. Оборонял Эльхотовские ворота от Шамиля и преследовал его в Дагестане, служил в мятежной Варшаве, подавлял революцию в Венгрии, прошёл Крымскую и русско-турецкую войны, в отставку вышел аж в 1890 году, отдав службе полвека. Ну а тем мальчиком, что не упал с края двора, и был Коста Хетагуров - для Осетии в одном лице главный поэт, художник и просветитель.

44а.

В этих горах он провёл детство, пошёл в школу, а в 1869 уехал учиться во Владикавказ. Год спустя Леван как человек государственный возглавил важное дело - переселение безземельных осетин на плоскость. Причём где-нибудь в предгорьях им места не нашлось - Леваново, позже Георгиевско-Осетинское, а ныне и вовсе Село имени Коста Хетагурова, стоит в Карачаево-Черкесии под древним Шоанинским храмом. Вот такой дом Хетагката построили там:

44б.

Коста впервые попал в Леваново в 1871, бросив учёбу. В 1892 он там похоронил отца, а в 1906 и сам приехал умирать от костного туберкулёза, нажитого ещё в 1880-х учёбой в Академии художеств в сыром Петербурге. Между - богатейшая биография с жизнью в Ставрополе, Пятигорске, Владикавказе, работой на рудниках Карачая, ссылкой в Херсоне и Очакове, безответной любовью, борьбой за народное просвещение, болезнью и жаждой жить... И сколь я понял, в Нар поэт не возвращался никогда:

44в.

Но - явно его помнил...

Коченеет ворон...

Страшен бури вой...

Спит на круче черной

Нар, аул глухой.

(...)

На краю аула

В брошенном хлеву

Нищета согнула

Горькую вдову.

Горе истерзало -

Где уж тут до сна?

Над огнем устало

Возится она.

На полу холодном -

Кто в тряпье, кто так -

Пять сирот голодных

Смотрят на очаг.

Даже волка косит

Голод в холода.

Злая смерть уносит

Слабых без труда.

«Ну, не плачьте! - грустно

Говорит им мать, -

Накормлю вас вкусно,

Уложу вас спать...»

Можжевельник саклю

Дымом обволок...

Капают по капле

Слезы в котелок...

«Сгинув под обвалом

В день злосчастный тот,

Ты, кормилец, малых

Обманул сирот.

Пятерых покинул...

Что же впереди?

Лучше б сердце вынул

Из моей груди!

Видно, муж мой милый,

Ты жены умней, -

Что бежал в могилу

От семьи своей.

Сохнет и хиреет

Сын любимый твой:

Лечь бы нам скорее

Рядышком с тобой!»

(...)

Засыпает младший

Раньше всех детей, -

Изнемог от плача

Лучший из людей.

Подожди ты малость! -

Лягут все подряд.

Голод и усталость

Скоро победят.

«Мама, не готово ль?

Дай похлебки! Дай!» -

Всем вам будет вдоволь,

Хватит через край!

Котелок вскипает,

Плещет на золу...

Дети засыпают

У огня в углу...

Ветер воет глуше,

Горе крепко спит.

Сон глаза осушит,

Голод утолит.

На солому клала

Малышей своих,

Грея, укрывала

Чем попало их.

И покуда мрачно

Теплилась зола,

Все насытить плачем

Сердце не могла.

Детям говорила:

«Вот бобы вскипят!»

А сама варила

Камни для ребят.

Над детьми витает

Сон, и чист и тих, -

Ложь ее святая

Напитала их...

"Мать сирот" - известнейшее русскоязычное стихотворение Коста, а сколь сильно его стихи звучат на родном языке - нам остаётся лишь догадываться. Сказжу цинично, но не так много в России народов, чей известнейший поэт ценен безотносительно национальности. Да и картины Коста хороши:

44г.

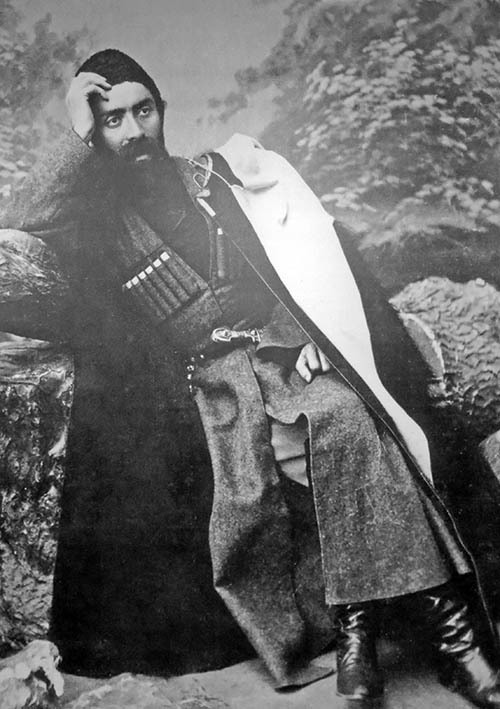

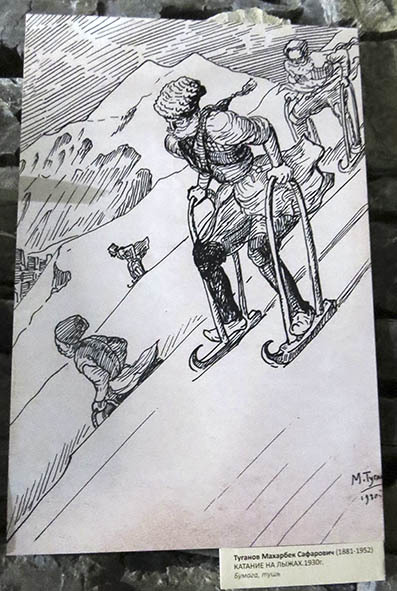

Другой художник, представленный в музее - Мухарбек Туганов, но его графика тут служит этно-зарисовками:

44д.

Верхняя часть музея - именно про этнографию, тот суровый горский мир, где Коста вырос. Вот классический хадзар - главная (а чаще и единственная) комната с рядом опор цаджындз. Под ними теплилась кьона - очаг, над которым в музеях стабильно забывают повесить дымарь в форме колокола. Но так лучше видна сафа - священная надочажная цепь, на которой горцы (и не только в Осетии) давали клятвы, прощали кровников, отпускали рабов... Кьона разделяла женскую и мужскую половины, но лишь на второй стояла деревянная резная мебель - ведь женщины трудились не покладая рук.

45.

Одежда, утварь, колыбели... и, конечно, мыслим ли такой музей без смотрительницы, своей преданностью похожей на жрицу?!

46.

Второй этаж (от входа - сверху вниз) - вполне современный. Здесь проходят выставки, конференции, кинопоказы:

47.

В самом низу - кладовка:

48.

В ней - интвентарь полей и пастбищ:

49.

49а.

А за мостом - памятник солдату, павшего в Августе Восьмого:

50.

От Нара рукой подать до заставы, на которой происходит не сказать чтоб строгий, но всё-таки погранконтроль. Транскам уходит в совсем уж глухое Закинское ущелье с обилием руин среди альпийских лугов, но ещё до первых его сёл сворачивает к Рокскому перевалу:

51.

В следующей части - продолжим путь до самого Цхинвала.

АЛАНИЯ-2023

Обзор поездки и оглавление серии.

Алания. История, культура, религия осетин.

Моздок и Беслан (2021).

Республика Северная Осетия - Алания

Владикавказ. История, колорит, трамваи.

Владикавказ. Вдоль Терека

Владикавказ. Проспект Мира.

Владикавказ. Центр.

Владикавказ. Вокзал, "Электроцинк", окраины.

Владикавказ. Проспект Коста.

Равнинная Осетия. Ардон, Дигора, Чикола, Эльхотово.

Куртатинское ущелье. Кадаргаван и Дзивгис.

Куртатинское ущелье. Верхний Фиагдон, Цмити и верховья.

Тагаурия. Мидаграбинские водопады и Даргавс.

Тагаурия. Кармадон и Гизельдон.

Транскам. Алагир.

Транскам (Военно-Осетинская дорога). Мизур и Садон.

Транскам (Военно-Осетинская дорога). Нузал и Цейское ущелье.

Транскам и Военно-Осетинская дорога. Нар и Лисри. Дигория. Задалеск и Донифарс.

Дигория. Стур-Дигора и Тапан-Дигора.

Дигория. Уаллагком и праздник в Галиате.

Южная Осетия - Государство Алания

Общий колорит и дорога через Джаву.

Цхинвал (Чреба). История и колорит.

Цхинвал (Чреба). Еврейский квартал.

Окрестности Цхинвала.

Дорога в Ленингор. Ирыкау (Эредви), Икорта, Армази.

Ленингор (Ахалгори).

Урстуалгом. Ущелье Белых Туальцев.

Военно-Грузинская дорога

До Верхнего Ларса с заездом в Ингушетию.

Хевия. Степанцминда (Казбеги) и Гергети.

Хевия. Сно и Сиони.

Хевия. Трусовское ущелье (Тырсгом).

Крестовый перевал и Гудаури.

...ну и дальше большой-большой цикл про Грузию.