Старо- и Новоселенгинск. Первая дверь на Восток

В 130 километрах южнее Улан-Удэ, образуя почти правильный треугольник с показанными в прошлой части Гусиноозёрском и Тамчинским дацаном, стоит большое село Новоселенгинск (2 тыс. жителей) - очень странное место! Его присёлки простираются вокруг на километры, и главной их достопримечательностью любоваться можно только издалека. Три сотни лет назад это был город с населением вдвое больше нынешнего, а в составе России его удержал гетман Левобережной Украины. В не столь давние века, когда тут находилась английская колония, градообразующим предприятием города был декабрист, а его сын владел островом на Дальнем Востоке. Теперь - лишь пустыри да приземистые избы, среди которых графским замком высится музей.

Крупнейший приток Байкала, главный водный путь монголосферы - река с красивым названием Селенга масштабов Оки или Дона. Как полноводностью (935 м³/с), так и длиной (1024км и ещё 445 исток Дэлгэр-Мурэн), лишь 409 километров которой приходятся на Бурятию. Бурятский народ оформился в Прибайкалье, заселил Баргузинскую долину и Хоринские степи за Селенгой, но непосредственно вдоль Селенги во все времена кочевали монголы. Начиная с "культуры плиточных могил" 3000 лет назад и продолжая бесчисленными степными империями. Как например Хунну, которые навели изрядный шорох от Байкала до Ордоса, заставив Циня Шихуанди объединить Китай и строить по его границу стену, а их разгром сяньбийцами в 155 году породил ушедших на запад гуннов. Кем были хунну - тюрками, монголами, индоевропейцами или чем-то средним между ними, - наука спорит до сих пор, а кяхтинский музей полон бляшек в совершенно скифском зверином стиле из хуннского могильника Дырестуйский Култук близ соседнего райцентра Джида.

2.

К 17 веку, когда монголы из народа воинов потихоньку превращались в народ лам, на Селенгу заходили племена с половины Халхи. Большая её часть тогда покорилась маньчжурам, в 1644 году взявшим Пекин и положившим начало дому Цин - последней императорской династии Китая. Другим полюсом силы стала Джунгария - последнее действительно грозное степное ханство ойратов, западно-монгольских племён, представленных в России калмыками. Но были и те, кто справедливо не хотели гибнуть ни за одних, ни за других, и вот им-то на радость пришла с севера третья сила - бородатые остроносые голубоглазые казаки, посланцы далёкого Сагаан-Хана. Из ойратов под его трёхполосное знамя ушли хонгодоры Тункинской долины, а Селенга стала прибежищем нескольких халха-монгольских племён. Самым крупным и развитым среди них были цонголы из Южной Монголии, "архитекторы" российского буддизма - хотя "жёлтая вера" к тому времени распространилась по бурятским улусам, лишь цонголы пришли в Сибирь как полноценной часть сангхи со своим духовенством. Их лама Дамба-Даржа Заяев в 1730-х основал на Чикое первый дацан Бурятии, а в 1741 году дошёл до Елизаветы Петровны и убедил её издать указ о статусе буддизма в России. Он же стал в 1764 году первым Пандито Хамбо-ламой, то есть главой буддистов страны.

2а.

Другое крупное племя - атаганы, род свой теперь возводящие чуть ли не к жужаням, империя которых под началом династии Юйцзюлюй в 330-555 годах занимала всю Монголию. Само слово "монгол" восходит к имени её основателя Мунгулюя, правитель Цюдоуфа в 402 году первым принял титул кагана, а от разгрома тюрками, подобно гуннам тремя веками ранее, бежали на запад авары. Всё это вряд ли знали атаганские нойоны в 17 веке, но воинственности потомки обров не растеряли: русскую границу они стерегли с момента появления, а в 1764 образовали один из 4 полков Бурятского казачества. Центром атаганов был Ацайский дацан, возникший в 1743 году и сменивший пяток локаций близ Гусиного озера. Он же поначалу окормлял 6 эхирит-булагатских родов, перебравшихся на Селенгу из Прибайкалья - в прошлой части я показывал основанные ими Янгажинский и Загустайский дацаны. Цокчен-дуган (соборный храм) Ацайского дацана (1786) был старейшим буддийским храмом Сибири из сохранившихся к началу ХХ века, по сути представляя иное поколение бурят-монгольского зодчества. Но это не спасло его от сноса в 1930-х годах.

3а.

Нынешний преемник Ацайского дацана хорошо виден километров за 7 до Новоселенгинска. Преемственность, конечно, тут условная - просто так решил в 2008 году XXIV Пандито Хамбо-лама, властный Дамба Аюшеев. Тем не менее, урочище Талын-Харгана (Степь Караганная) - место намоленное, в Бурятии известное как ни много ни мало Буддийский Космодром: многие достойные ламы ушли здесь в нирвану, и первым из них был Заяев в 1777 году. Это не монастырь, а именно центр паломничества и духовных практик: с трассы хорошо видны гостевые дома и деревянные юрты да изящный Дворец Белой Тары (2012-14):

3.

Ну а дальше монотонность степной травы нарушает православная церковь. Вот он, нынешний Новоселенгинск на фоне заречных сопок Цаган-Дабана:

4.

В приземистом пейзаже господствует неказистый Вознесенский храм (1888-97), а советская водонапорка упорно кажется его колокольней:

5.

За храмом - и исторический центр, границы которого обводит белая ограда. В правой части - парная стела мемориала Победы и сельский ДК 1960-х годов, ну а всё остальное... Тут не обойтись без многобукафф.

6.

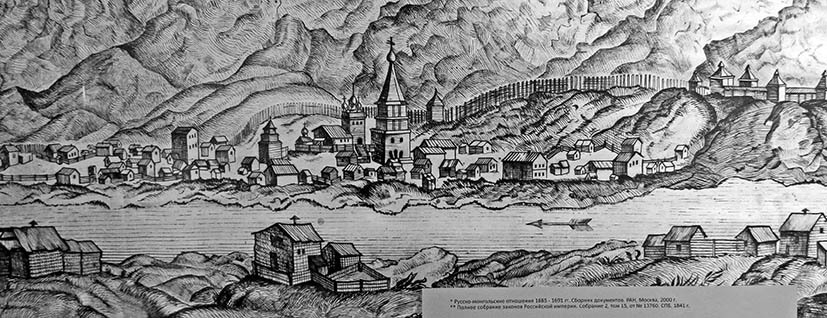

Поколение за поколением русские землепроходцы рвались "встречь Солнцу" сквозь дебри тайги и мороз. В 1642 казаки с верховий Лены перебрались через горы на Байкал, а в 1648 поставили Баргузинский острог за морем. Там и служил енисейский казак Гаврила Ловцов - заурядный в общем десятник, которого Ухэр-нойон, дух байкальских ветров, выбрал изменить жизнь огромного края. Точнее говоря, обходя берега Славного моря, Ловцов с отрядом укрылся от шторма в тихих заводях, и с удивлением обнаружил, что их образует большая река. В 1664-65 Ловцов вернулся на неё с отрядом из 85 человек, и из поставленных им караулов выросли Ильинский острог в Кударинский степи (позже заменённый неприступным Троицким Селенгинским монастырём), Верхнеудинск (позже разросшийся до стольного Улан-Удэ) и наконец Селенгинск в 8 верстах ниже крайней точки пути - устья Чикоя. Ловцов - парадоксальная фигура: по своему вкладу в освоении Сибири достойный Афанасия Пашкова (основал Нерчинск) или Петра Бекетова (основал Якутск), Гаврила оказался забыт и даже о родине его история сведений не сохранила. Хотя он пробил первое русское окно на восток: уже в 1665 году мимо Селенгинского острога спустилось в Россию посольство сэцэн-хана (правителя Восточной Халхи) Бабы, а в 1668 поднялось 2-е в истории России посольство Ивана Перфильева в Пекин через ставку монгольского хана. Как и следующее, известное из школьных учебников посольство Николая Спафария, в 1674 году заставшее тут уже три десятка изб с двумя сотнями жителей. В 1681 году острог стал центром Селенгинского воеводства, а в 1685 его окружила стена высотой в 5,5 метров: на русско-китайской границе впервые запахло войной. Собственно, границы и не было: от Байкала до Охотского моря к югу от Станового хребта протянулась как бы не самая обширная в истории человечества спорная территория. Россия успела закрепиться в Забайкалье и даже найти там столь позарез необходимые серебро-свинцовые рудники, и всё активнее проникала на Амур, то есть - на порог Маньчжурии. Главной битвой той странной войны, на протяжении которой Москва и Пекин постоянно обменивались посольствами, стали в 1684-86 годах две обороны Албазина. Но оставив крепость, казаки уходили в Нерчинск, а вот на него, с учётом перехода на сторону России 40 родов воинственных конных эвенков, Цинские военачальники не решались идти. Зато на их сторону перешёл измученный джунгарскими набегами правитель Средней Монголии, тушэту-хан Чихуньдордж. В Пекине быстро смекнули, куда употребить нового союзника: если Даурию не взять в лоб, почему бы её не отрезать? И ещё до официального принятия подданства тушэту-хан двинул свою орду вдоль Селенги на север.

7а.

И друг Петра I, посол Фёдор Головин, блокированный в остроге, уже поддался панике, как вдруг на крыльцо острожной избушки вышел седой малоросский казак, закурил трубку, оправил вусы (хотя всё ж вероятнее, что к тому времени у него была окладистая русская борода) да спокойно сказал "Я разумею, шо с цеми хадами робить!". То был Демьян Многогрешный из Коропа, что под Новгородом-Северским, по рождению то ли мелкий шляхтич Игнатович, то ли и вовсе простолюдин. За какие грехи нажил он своё прозвище - история умалчивает, но сам Демьян никогда так себя не называл. Заняв высокие места в запорожской старшине, он был одним из противников Богдана Хмельницкого и Переяславской Рады, и с окончанием русско-польской войны в 1667 году оказался одним из лидеров антимосковского восстания левобережного гетмана Ивана Брюховецкого. А в 1668 и сам получил этот титул из рук правобережного коллеги Петра Дорошенко (см. Чигирин). Тот, однако, видел Украину вассалом Турции, а мания своей непогрешимости пришла к её жителям лишь спустя века: трезво оценив геополитический расклад и соотношение сил, Многогрешный присягнул России в Глухове, но всё же выбил Глуховские статьи об автономии Левобережной Украины. В 1672 году в Батурине гетман Иван Самойлович обвинили его в тайном союзе с Турцией, низложенный гетман отправился в кандалах в Сибирь. 10 лет Демьян Игнатович провёл в тюрьме Иркутска, за 2 года на воле дослужился до "боярского сына", а как о том прослышал Самойлович - Многогрешного упекли за Байкал: теперь он считается первым ссыльным в Бурятии. Лишь в 1687 году, когда сам Самойлович был обвинён в саботаже похода на Крым, Демьян получил свободу, но уехать с Селенги уже не успел: с известием о последнем нашествии монголов рука гетмана вспомнила, как саблю держать. Под его началом гарнизон из 294 человек при 2 пищалях и 6 мушкетах продержалась 13 недель, а дальше тушэту-хан осознал неприятную вещь: под его воинами тут горит земля - не затем оставили родину атаганы с цонголами, чтобы вновь покориться дому Цин! Со стороны Иркутска шло подкрепление, и вот в марте 1688 году украинский гетман и монгольский хан сошлись в бою на показанном в прошлой части перевале. Теперь он известен как перевал Убиенных - враг был разбит, но и защитники понесли немалые потери. На соседней горе в 1998 году появился памятный крест, а у развилке дорог в пади Убиенных в 2016 году на частные средства поставили памятник Демьяну Многогрешному. Впрочем, совсем небольшой - с маршрутки я его не приметил, а в 2023-м, говорят, стелу и вовсе покурочил какой-то боевой бурят.

7.

Тем временем в Нерчинске шли долгие тяжёлые переговоры при посредничестве французских иезуитов. Их итогом стал Нерчинский договор 1689 года - шедевр дипломатического искусства, который и спустя века обе стороны считают своим успехом. По факту, конечно, то был успех России - Амур она всё же взяла спустя полтора века, а на Даурию не претендовал больше никто и никогда. Граница в нынешних Бурятии и Забайкальском крае, закреплённая в 1727 году Кяхтинским договором - самая стабильная в истории России: ни на йоту не меняется вот уже триста лет! Чхуньдордж присягнул Цин и правил ещё долго, Демьян Многогрешный служил в остроге приказчиком, а в последние два года жизни (1701-03) ушёл в Троице-Селенгинский монастырь. Который с тех же 1680-х годов владел стратегическим предприятием - Селенгинским сользаводом близ нынешнего Гусиноозёрска. Снабжавший "белым золотом" по-Забайкалья, в 1719 он отошёл Селенгинскому комендантству, как переименовали воеводство на петровский манер. В 1762 границу (прежде доступную лишь казенным караванам раз в 3 года) открыли для купечества, и пожалуй, эту дату можно считать днём рождения Великого Чайного пути. Чай в характерных брикетах составлял до 95% импорта из Китая, а вдоль Селенги проходило до 60% всей торговли двух огромных стран. То десятилетие стало расцветом Селенгинска: по населению (около 4 тыс. человек) он был сопоставим с Иркутском и существенно превосходил Нерчинск, а в его подчинении оставались купеческие Верхнеудинск и Троицкосавск (Кяхта). Открытая в 1765 году Селенгинская гарнизонная школа стала первым специальным учебным заведением Забайкалья, а среди её выпускников 1777 года был востоковед Александр Игумнов. Даже ссылали в Селенгинск не кого попало: в 1727-30 тут жил "арап Петра Великого" Абрам Ганнибал, а в 1744-63 - обвинённая в заговоре против императрицы Наталья Лопухина, похоронившая в Сибири мужа и сына, но перед смертью успевшая вернуться в Петербург.

8.

И в общем окрестная степь спокойно вместила бы областной центр, но ликвидация административных функций в 1775-99 годах выбила из под Селенгинска почву, словно паводок реки: вдруг стало ясно, что город между Кяхтой и Верхнеудинском не нужен толком никому. Чуть дольше продержалась другая роль - военная: в 1796 году несколько сибирских частей были сведены в 41-й Селенгинский пехотный полк. Триумфальную арку в его честь поставили в 2016 году за калиткой белой ограды. Пара пушек на переднем плане, у аллеи к мемориалу Победы, напоминают об участии селенгинцев в войне с Наполеоном, на которой они дошли до Парижа, но особенно отличились в битве при Островно под Витебском ещё когда враг наступал. Ещё селенгинцы обороняли Севастополь (где даже Селенгинская улица есть), участвовали в Первой Мировой... но к забайкальскому городу всё это имело отношение крайне условное: ещё в 1811 полк, вряд ли вспомнив про Демьяна Многогрешного, передислоцировался в Киев. Ну а сюда война и второй раз пришла из Монголии: забайкальский казак и остзейский барон Роман Унгерн-фон-Штернберг, поднакопив сил в Урге, в июле 1921 года лихо ворвался в Советскую Россию возрождать империю Чингисхана. Обойдя Кяхту, он занял Новоселенгинск, разбил красных у Тамчинского дацана, а затем, столкнувшись ближе к Верхнеудинску с набравшейся опыта, выработавшей дисциплину и оснащённой броневиками Красной Армией откатился назад и вскоре был сдан заговорщиками. О жертвах тех боёв напоминает белый обелиск... впрочем, вернёмся пока в 19 столетие:

9.

В 1822 году Селенгинск стал заштатным городом, и вообще не ждало его уже ничего, кроме тихого забвения. Вдобавок, как и многие сибирские остроги, он был основан там, где удобно обороняться, но не жить: узкий карниз у сопок ниже устья Чикоя регулярно страдал от наводнений, порой смывавших целые кварталы в Селенгу. Если что тут и строилось - то лишь за рекой, и в 1840 году власти приняли решение перенести на другой берег сам город.

10.

Так на карте появился Новоселенгинск, официально учреждённый в 1844 году, а ещё два года спустя получивший на герб Феникса. Хотя с учётом предыстории это какая-то другая птица, восстающая не из пепла, а из под тёмной воды.

10а.

Или - не восстающая: по сути Новоселенгинск так и остался селом в 700 жителей. Учреждение в 1872 Селенгинского округа (с 1901 - уезда) не сильно помогло: хотя он занимал всё левобережье, включая Кударинскую степь, в начале ХХ века с 1 тысячей жителей (20% - буряты) Селенгинск оставался наименьшим городом не только всей Забайкальской области, но и своего же уезда. Ведь там был заштатный город Мысовск (ныне Бабушкин) на Транссибе и несколько сёл покрупнее, как например Кабанск - важный центр еврейской ссылки. Большевики вспомнили про Новоселенгинск лишь в 1925 и, разжаловав в село, просто признали очевидное. Чёрное заколоченное здание на площади - не что иное, как управа конца 19 века:

11.

И тем удивительнее в таком окружении смотрится дом Старцевых, похожий на возведённый по памяти ампирный дворец какой-нибудь подмосковной усадьбы.

12.

Именно этим он в общем-то и является: в 1840-х годах, с переездом города, особняк для его богатейшего купца спроектировал декабрист Николай Бестужев. Памятник ему стоит во дворе с 1975 года, когда здание занял музей.

13.

Пять братьев Бестужевых были потомственными офицерами - частью от флота, частью от артиллерии. Четверо из них подались в декабристы, а после краха восстания и пятый, Павел Бестужев, был осуждён заодно, хотя его участие так и не было доказано. С Петром и Александром он был послан воевать на Кавказ, а вот моряки Николай и Михаил, посидев в Шлиссельбургской крепости, отправились в глушь Сибири. В 1826 братьев приговорили к каторге, и пройдя Читинский острог да Петровский завод, в 1839 году Бестужевы оказались в Новоселенгинске. Где на них и обратил внимание богатейший купец в умирающем городе.

14.

Ведь какова суть сибирской ссылки? "Эту бы энергию - да в мирных целях": отправить того, кому неймётся туда, где много не сделанных дел. Братья Бестужевы оказались людьми потрясающе талантливыми, и ещё в казематах Шлиссельбурга сделали своё первое изобретение - "стенную азбуку" наподобие азбуки морзе, которой перестукивались между камер. С некоторыми коррективами и дополнениями, она ещё сотню лет звучала в русских тюрьмах. В ссылке, обзаведясь хозяйством и жёнами, Бестужевы активно исследовали долину Селенги и Гусиное озеро, писали трактаты о местных племенах и о буддизме (в чём помогал им Дампил Гомбоев, уже после смерти братьев ставший Пандидо Хамбо-ламой), держали мастерскую на все случаи жизни, а между столярными, портняжными, ювелирными заказами - ИЗОБРЕТАЛИ. Вот слева - немецкий станок фирмы Сенткера, выписанный в забайкальскую глушь, а правее - макеты творений Николай Александровича: хронометр (увы, без механизма, секрет которого он унёс в могилу), сейсмоскоп и телескоп.

15.

Занимались братья и более приземлёнными вещами - растили табак и арбузы, разводили тонкорунных овец (не очень успешно), конструировали печи и затворы ружей (в Крымскую войну), но самой удачной разработкой Бестужевых стала сидейка.

16.

То есть - телега-двуколка, одинаково лёгкая в изготовлении и весе, но при этом надёжная. Ведущего в паре изобретателей Николая не стало в 1855 году, Михаил в 1856 отбыл в один из Амурских сплавов и в 1862 приехал в Москву (где и умер в 1871-м), а на "бестужевках" вся округа Новоселенгинска и Кяхты ездила вплоть до появления автомобилей. Одну из них (кадр выше) даже смогли сохранить в музее Кяхты:

16а.

А вот - творение другого декабриста. Константин Торсон, морской офицер, герой сражений с Швецией и Францией на Балтике, участник открытия Антарктиды (о чём напоминает остров Высокий в Южной Атлантике, до восстания бывший островом Торсона), он ещё на флоте разрабатывал оригинальные проекты кораблей. После казематов Свеаборга и Петропавловки, декабрист прошёл "классический" каторжный путь, но в Петровском заводе занимался механизацией домны, а в Акшинской крепости - изучением условий для земледелия. Разработанную там же молотилку для зерна он построил уже в Селенгинске, куда прибыл в 1837 году. И именно поближе к Торсону перебрались изначально ехавшие в Тобольск рукастые братья Бестужевы.

17.

Несколько комнат музея, в общем-то совсем небольшого, но наполненного очень "по делу", занимает обстановка дома Старцевых:

18.

Включая сундуки. В таком сундуке, может быть, где-то до сих пор хранится написанный 1851 году magnum opus Михаила Бестужева - некий трактат, основанный на буддийской космогонии, который он завещал обнародовать через 100 лет. Но в Гражданскую войну тот сундук потерялся.

19.

В одном из комнат - мебель из дома Бестужевых, как я понимаю - тоже самодельная. И вот вопрос - раскрылись бы все эти таланты, не забрось судьба братьев в Сибирь?

20.

Сам дом Бестужевых выглядел так:

20а.

Ну а отношения Николая Бестужева с Дмитрием Старцевым не ограничились сотрудничеством изобретателя и бизнесмена. Если Михаил Александрович женился в 1853 году на казачке Марии Селивановой, то Николай сожительствовал с буряткой Дулмой Сабилаевой. Которая, однако, родила ему двоих детей - дочь Екатерину и сына Алексея, которых Дмитрий Дмитриевич усыновил. Алексей Дмитриевич Старцев, которым мог быть Алексеем Николаевичем Бестужевым, с юности занялся чаеторговлей, и в 23 года осел в Тяньцзине, где быстро сделался миллионером и хозяином целой русской колонией с десятками домов. В 1891 году он вернулся в Россию с другой стороны - в ждавший Транссиба Владивосток. И - приобрёл себе маленький остров Путятин, где основал керамический завод на местной глине, скотоводческую ферму и усадьбу с говорящим названием Родное. Идиллия оказалась недолгой: в 1901 году 60-летний купец узнал, что в Тяньцзине повстанцы сожгли его библиотеку, и тут же умер от инфаркта. А на его родину потомки привезли несколько кирпичей с путятинских заводов.

20б.

Наследием декабристов музей не исчерпывается - в прошлой части я показывал его этнографический отдел с костюмами цонголов и маской буддийской мистерии Цам. А вот комната на самом верху - вполне официальная Крестовоздвиженская часовня, где перед большим деревянным крестом проходят иногда богослужения:

21.

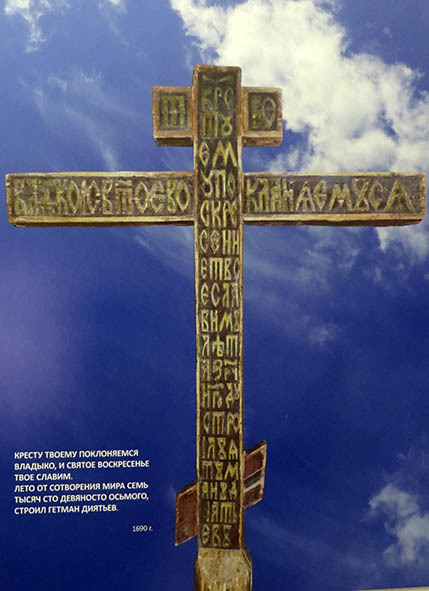

Как и подобает святыне, крест был обретён (найден в приречном песке) в 1770-е годы, но у него есть тыльная сторона, в музее представленная фотографией. Рискну предположить, что таинственный Диятьев - это Демьян Многогрешный:

21а.

Наконец, ещё одно свойство этого музея - в нём работают замечательные люди. Нам без доплаты провели экскурсию, а когда я посетовал, что для поездок по округе у нас нет машины, директорша после недолгий раздумий позвонила ночному сторожу Георгию и предложила за умеренную плату покатать гостей до начала смены. Пока он собирался да готовил машину - мы вышли за ограду да чуть прогулялись по селу:

22.

На проходящей через Триумфальную арку улице Ленина (примерно там, откуда снят кадр выше) есть дом Хамбо-ламы Гомбоева, куда захаживали Бестужевы - правда, его облик с густой резьбой определённо моложе.

23.

Теоретически, тут есть избы из Старого Селенгинска, перевезенных через реку. Но по адресу той, что была у меня в списке, нашёлся лишь пустырь. Большая часть Новоселенгинска - невзрачна и удручающе бедна, и за пределами белой ограды мне запомнился разве что огромный амбар за собором.

24.

Но село, даже с музеем - это лишь половина Старо-Нового Селенгинска. У околицы сопку над рекой венчает крест в память о строителях острога (2015)... а мог бы стоять хоть трижды абстрактный, но именной памятник Гавриле Ловцову:

25.

С обратной стороны это больше похожие на пагоду Кьиктийо, если бы колонизаторы крестили Мьянму:

25а.

Впрочем, английская колония на Селенге была своя... За сопкой с крестом лежит Пристань - маленький дальний выселок, куда в советское время причаливали скоростные суда из Улан-Удэ и баржи до Красного Чикоя:

26.

Предки его обитателей первыми перебрались на левый берег и жили погрузкой-разгрузкой судов с более высокой осадкой, уходивших вниз по Селенгу к Байкалу. Старогородскими мешочниками жителей Пристани, по словам Георгия, называют и ныне, а сами они вот уже как полтора века держатся от остального села особняком:

27.

Утёс вниз от Пристани же называется Англичанка, и сама англичанка Марта Кови с 1827 года покоится близ него. Была она из тех идеалистов, что верили в возможность change world to the best с помощью простых и универсальных решений. В наше время такой панацеей считают сменяемость власти, пол-века назад казалось, что всего-то "all you need is love", а вот на рубеже 18-19 веков надеялись на приобщение тёмного люда к Библии. Тогда в Туманном Альбионе возникло несколько Библейских обществ, занимавшихся переводом святого писания на экзотические языки и его проповедью в дальних углах планеты. Тут как раз Россия подружилась с Англией против Наполеона, да ещё волею Александра I пришла невиданная прежде религиозная свобода, когда привольно себя чувствовала даже такая зловредная ересь, как скопцы. Близкий тёплый Кавказ оперативно застолбило Шотландское миссионерское общество, а вот духовным романтикам из Лондонского общества пришлось ехать спасать заблудших в очень дальние край. В 1815 году в Иркутске была основана Английская духовная миссия, в которую объединились 4 человека с многодетными семьями: инициатор всего этого Роберт Юилль, прибывший первым Эдвард Сталибрас, холостяк Вильям Сван и Корнелиус Рамн, почти сразу из-за болезни супруги уехавший восвояси. До Иркутска миссионеры добрались в 1818 году, ещё год там учили монгольский, и наконец сперва Сталибрас, а затем Юилль и Сван обосновались в увядавшем Селенгинске. По основному назначению миссия проработала всего несколько лет: Николай I прикрыл лавочку, рассудив, что миссионерство в России должно быть исключительно православным.

28.

Но англичане успели создать целую сеть миссионерских станов в Хоринских степях на Уде и Кодуне, да и просто пустить корни в дикой романтичной стороне: внявших проповедям бурят они приводили в русские церкви, а сами занялись их просвещением. Сван стал врачом, Юилль - аптекарем, Сталибрас - учителем, а в 1834 прибывший с Кавказа крещённый шотландскими коллегами горец Джон Аберкромби отпечатал первые 500 экземпляров "Элхэл" (то есть "Книги Бытия" на монгольском). К тому времени миссия понесла первые потери от тифа: в 1827 году Юилль потерял жену Марту Кови и трёх дочерей, а в 1833 не стало Сары Сталибрас, школу которой продолжили вести её дети. Они преподавали Закон Божий на монгольском языке, арифметику, русскую грамматику, пение псалмов, шитьё и вязание у девочек, плотницкое и столярное дело у мальчиков, и взрастили среди бурят целое поколение учителей церковно-приходских школ в Степных думах. В 1840 году власти полностью запретили деятельности миссии, и англичане уехали - один лишь Роман Василич, как называли местные Роберта Юилля, остался подле родных могил. Ещё в 1839 его исключили из миссия, так как забыв о проповедях, он с головой ушёл в лингвистику и составление монгольско-русских и -английских словарей. Как я понимаю, обелиск с кадра выше поставлен в 1846 году над его могилой в одной ограде с женой.

29.

Что же до Англичанки, то крест на её вершине стоит не просто так - под ним обустроена смотровая площадка:

30.

Выше по течению раскинулся Новоселенгинск:

31.

Напротив, за Конным и Перевозным островами и Старогородской протокой - то, что осталось от Старого Селенгинска:

32.

Ниже открывается вид величественный и умиротворённый в своём безлюдии:

33.

Луга полны коров:

34.

Прогуливающихся по древнему керексуру - так называют курганы в характерных булыжных кольцах, наследие "культуры плиточных могил":

35.

Англичанка отделяет от Новоселенгинска Посадскую долину, где по разные стороны невысоких гряд когда-то лежали Верхняя (она же Пристань), Средняя и Нижняя деревни. Они успели разрастись ещё до переезда города на левый берег, и на пике в конце 19 века их общее население вместе в Новоселегинском доходило до 4 тыс. жителей. Среди которых, судя по одинокому субургану, было немало бурят:

36.

Теперь здесь 3 километра почти непрерывного культурного слоя, находками которого изобилует музей:

37.

Взгляд назад, на Англичанку:

38.

И скалу Пирамиду в устье Чикоя, долина которого скрывает немало своих красот от старого сользавода и казачьего курорта на Киранском озере до древних петроглифов в пещере Городового Утёса:

39.

Завершает Посадскую долину кладбище в 5 километрах от Новоселенгинска:

40.

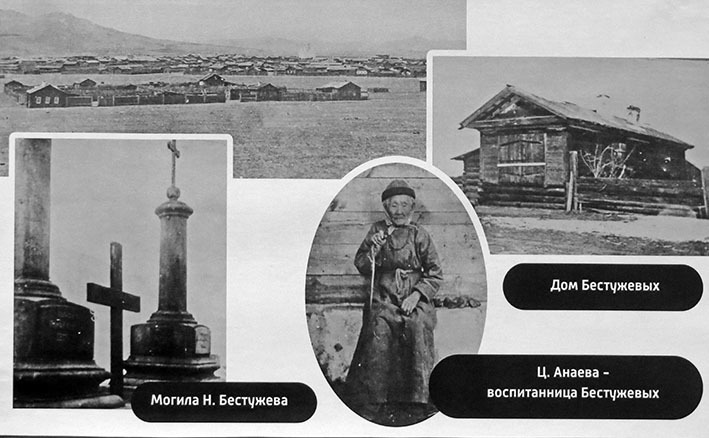

Ну как кладбище... советский мемориал (1975) с аутентичными могилами Николая Бестужева (1855), Константина Торсона (1851) и их родни под обелисками литья Петровского завода:

41.

Я бы сказал - не шедевр:

41а.

Ну а константой Посадской долины остаётся Старый Селенгинск:

42.

Добраться туда - задача нетривиальная: нужно переехать Селенгу по мосту, пересечь Чикой на пароме, а дальше одолеть ещё 9 километров под горами либо на внедорожнике (причём - не каждом!), либо пешком. С дрона его фотографируют явно чаще, чем с земли. Зимой проще - для прогулок по воде "ведь есть средство одно и оно называется лёд"...

43.

А у меня, честно сказать, и желания пересечь Селенгу возникло: видеть красоты и не иметь возможности к ним подойти - в этом есть что-то астрономическое. Свет звезды Селенгинска, шедший до нас 180 лет:

44.

Центр заречья-завременья - собор Спаса Нерукотворного (1784-89), скорость возведения которого напоминает сколь богат тогда был город. В 1915-м в нём пытались устроить монастырь, но уже к 1920 он сдулся до скита, а в 1929 в храме прошла последняя служба. Теперь чаще людей туда ходят коровы...

44а.

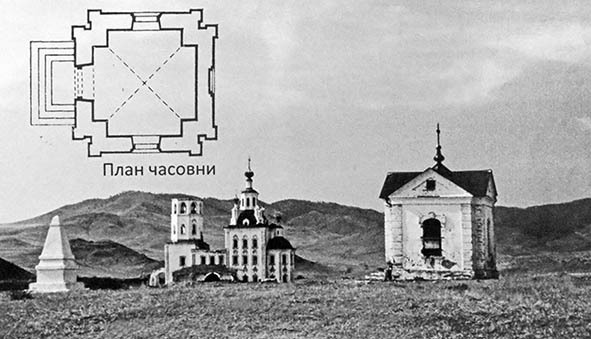

Рядом - Крестовоздвиженская часовня (1856), из которой и попал в музей Гетманский крест. Расписывал её, возможно, Михаил Бестужев, но фрески там вряд ли могли уцелеть. Третье сооружение - обелиск над могилой Варфоломея Якоби (1769), удивительно старое надгробие по меркам всей России, не говоря уж про Сибирь. Выходец из Польши, Варфоломей Валентинович воевал за Россию в Дагестане, в Померании, на Балканах, а в 1740 вышел на покой селенгинским комендантом - раз в 3 года приглядывать за казенными караванами.

45а.

Раньше была ещё одна, деревянная часовня на кладбище, по одним данным 18 века, по другим - 1870-х годов. Теперь она стоит в "скансене" Верхней Берёзовки:

45.

Напоследок - несколько кадров цветущей степи у просёлочной дороги по пути к Тамчинскому дацану:

46.

47.

48.

49.

А это что за сущность где-то по дороге в Кяхту - толком и не знаю. Самое чтимое место к югу от селенгинска - Хонин-Нюга (Бараний Луг), в юртах близ которого в 18 веке родились 4 Пандито Хамбо-ламы, благодаря которым центром БурМира и стал именно Тамчинский дацан. Дело в том, что все они были родственниками, потомками прикочевавших в Россию монголов - Лубсан-Жимба Ахалдаев и три его племянника Ешижамсуевых. Ну, а ещё обратите внимание на небо: на монгольских буддийских иконах оно явно писалось с натуры.

49а.

До пересечения границы нам осталась Кяхта, о которой в следующих 3 (точнее, 2,5) частях.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ ПУТЬ-2022

Обзор поездки и оглавление серии.

БурМир. Буряты и их регионы.

Верхняя Берёзовка. Русское.

Верхняя Берёзовка. Не русское.

Нижняя Бурятия

Кударинская степь. Селенгинский и Посольский монастыри.

Хоринские степи. Ацагатский, Анинский, Эгитуйский дацаны.

Хоринские степи. Заиграево и Кижинга.

Баргузинский тракт. Турка, Максимиха, Усть-Баргузин.

Баргузинский залив. Святой Нос.

Баргузинская долина. Баргузин и скалы Суво.

Баргузинская долина. Курумканский район.

Селенга

Гусиноозёрск и Тамчинский дацан.

Новоселенгинск и Старый Селенгинск.

Кяхта. Центр.

Кяхта. Разное.

Кяхта. Слобода и Алтанбулаг (Монголия).

Северная Монголия - будет позже...