Цыферки, репрессии - III

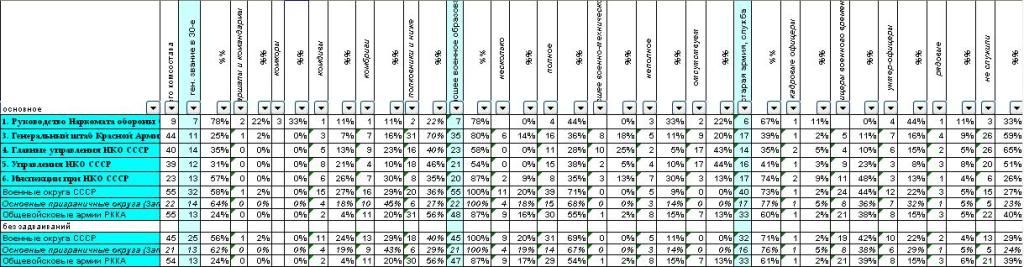

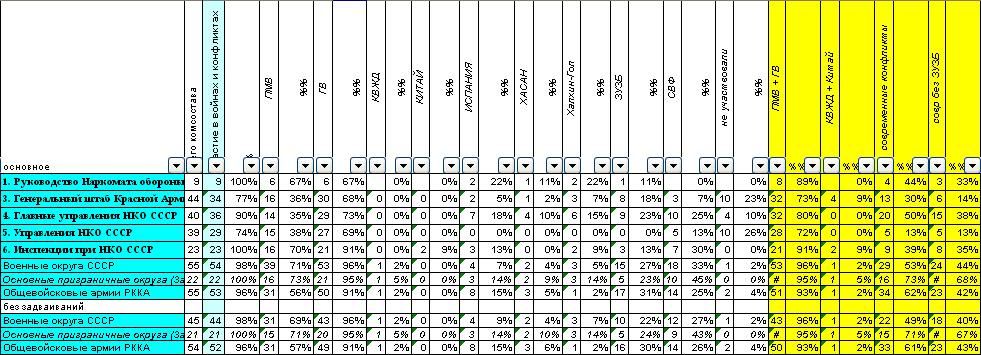

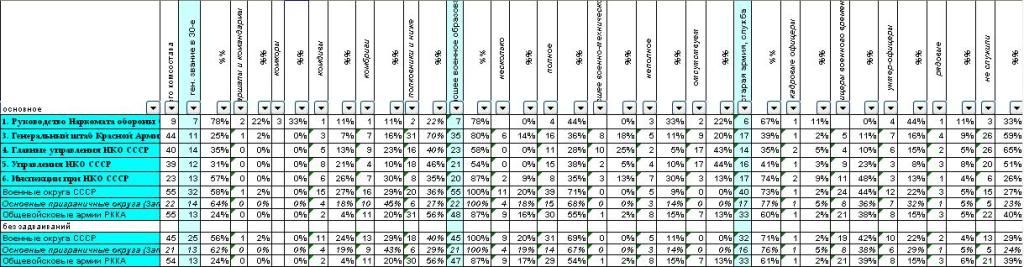

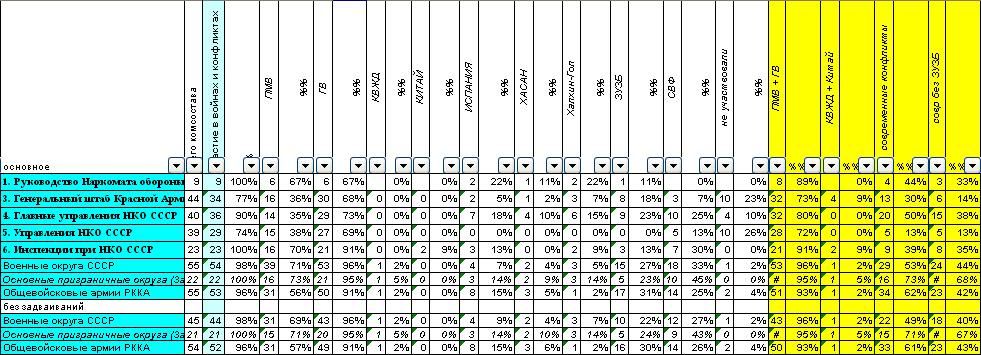

Выложу еще один текст с некоторыми статистическими выкладками по предвоенному комсоставу (и пока, на ближайшее время, наверное с этой темой закончу). Идея этого текста выросла из оконцовки одного из предыдущих, где я хотел оценить, чисто математически, влияние репрессий на опыт высшего командного состава Красной армии непосредственно перед войной, с учетом одновременного роста армии. В частности там я пришел к выводу к некоторым вводам в отношении влияния репрессий на карьерный рост высшего комсостава и соответственно на накопление ими опыта руководства крупными оргструктурами, и тогда же мне захотелось посмотреть насколько подобная картинка соответствует реальному положению дел. Для чего я взял данные справочника «Комначсостав», в присутствующей там разбивке (Руководство НКО, Генштаб, Управления НКО и Инспекции, Округа и Общевойсковые армии) и проанализировал персоналии в данных группах с точки зрения их званий в 30-е гг (до репрессий), высшего военного образования, боевого опыта (участие в военных конфликтах) и службы в старой армии. Кроме того, посмотрел должности на момент до начала репрессий (но не по всем - в первую очередь основные группы - Руководство, Руководство ГШ и его основные управления, отчасти Главные управления НКО и УБП, Инспекции, а также строевых начальников).

Результаты выложены ниже - но прежде чем перейти к ним, несколько уточнений и примечаний.

Во-первых, высшее военное образование - здесь речь идет именно о высшем военном образовании - т.е. различные КУКСы, военные школы сюда не попадают, как и наличие высшего но не военного образования (таких впрочем было всего 3 или 4 человека, в основном с медицинским/ветеринарным образованием, и кто-то с высшим техническим (невоенным) или политическим - из-за их малочисленности я ими пренебрег). Получивших именно ВВО я разбил на несколько групп - те кто имеют несколько ВВО (т.е. учились более чем в одной Академии, как правило речь идет о Военной Академии им. Фрунзе и Академии Генерального Штаба), получившие стандартное полное высшее военное образование (т.е. учившиеся в Военной Академии им. Фрунзе и Академии Генштаба), получившие высшее военно-техническое образование (ВАММ, Артиллерийская академия, Академия ВВС и т.д.) и получившие неполное высшее образование - специально уточню, что в эту группу я отнес тех, кто закончил различные курсы усовершенствования при Военных Академиях, предназначенные прежде всего для высшего комсостава, как ВАК или КУВНАС, а также у кого специально оговорено, что они отучились всего 1 курс АГШ, (как например Василевский).

Во-вторых, боевой опыт - я также кроме общего перечисления участия в конфликтах, разбил их на несколько групп. 1-я группа - ПМВ и Гражданская война - т.е. как правило давний опыт, и как правило на низших должностях (зачастую и вовсе рядовых и унтер-офицерских), 2-я - Китай и КВЖД - опять же участие в конфликтах на специфическом ТВД, со специфическим, относительно невысоким уровнем подготовки войск («китайцев» впрочем и вовсе всего 2, из них лишь один воевал в Китае в 30-е годы), 3-я группа - это современные конфликты против современного противника, начиная с Испании. Но поскольку в эти конфликты попал и поход на Западную Украину и Белоруссию, который при всей его масштабности все же больше служил проверкой организационных способностей комсостава и практически не предполагал боевых действий, то я выделил специально четвертую группу - современные «боевые» конфликты без ЗУ-ЗБ. Кстати, в «польские походы» (ЗУ-ЗБ) включены у меня и походы в Бессарабию и Сев. Буковину.

Третий момент - задвоения. Некоторые представители данных табличек присутствуют в разных отделах, поскольку занимали разные должности - как например Жуков, Рычагов, Ковалев и т.д. Поскольку внутри конкретных групп подобные задвоения редки, то их я не трогал, за исключением группы командующих и штабных работников окружного и армейского уровня (где задвоения сразу же бросились в глаза). Поэтому для последних групп я статистику сделал и с учетом чистки от задвоения некоторых персоналий.

В четвертых - в разделе «генеральских» званий 30-х гг. я осознано сделал несколько допущений - т.е. все дивизионные звания сгруппировал под «комдивами» (дивинженеры, дивветврачи и т.д.), бригадные под «комбригами» и т.д.

В пятых - по тексту много сокращений, наиболее часто встречающиеся (в общем-то понятные, но на всякий случай)

ВВО, ВВТО - высшее военное образование и высшее военно-техническое образование

ВАФ, АГШ - Военная Академия им. Фрунзе, Академия Генерального штаба

СФВ, ЗУ-ЗБ, ПМВ, ГВ, КВЖД - соответственно Советско-финская война, поход на Западную Украину / в западную Белоруссию, Первая мировая война, Гражданская война, конфликт на КВЖД

ГУ НКО, ГШ - Главные управления Народного комиссариата обороны, Генеральный штаб

КВО/КОВО, БВО/ЗапОВО, ПрибВО, ДВФ, ОКДВА, ЛВО, ПриВО, ХВО, УрВО, СКВО и т.д. - соответственно округа - Киевский/Киевский Особый, Белорусский / Западный Особый, Прибалтийский, Дальневосточный фронт, Отдельная Краснозанменная Дальневосточная армия, Ленинградский, Приволжский, Харьковский, Уральский, Северо-Кавказский округа.

Наштадив, наштакор и т.д. - соответственно начальник штаба корпуса, начальник дивизионного штаба.

РУ, Разведупр - Разведуправление и т.д.

Ну а теперь перейдем к самому тексту. Итак - основные группы:

РУКОВОДСТВО НКО. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ.

ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ и УПРАВЛЕНИЯ НКО. ИНСПЕКЦИИ НКО.

ОКРУГА И ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ АРМИИ

ИТОГО

Итого несколько выводов

1. Во-первых, по общей картинке - если сравнить основные группы по основным параметрам, то что можно увидеть?

По генеральским званиям - однозначно лидирует высшее руководство наркомата, что и понятно - там по определению должны быть наиболее высокопоставленные офицеры, причем во многом эти должности политические. Тем не менее если взять командующих округами без начальников штабов, то видно что там, особенно по западным округам, при многочисленности этой группы доля тех, кто получил «генеральские» звания до начала массовых репрессий (т.е. до июня 1937 года) даже выше чем в высшем руководстве НКО. Впрочем группа окружного руководства даже с учетом начальников штабов попадает в лидеры по данному показателю, и следом за ней идут Инспекции НКО, меньше же всего «старых генералов» в Генеральном штабе. Безусловно тут сказывается и наличие в ГШ второстепенных отделов и управлений, которые искажают общую картинку - но тем не менее Генштаб по сути отличается заметной молодостью своего руководства, полковники тридцатых присутствуют там даже на ключевых должностях в ключевых управлениях, например в Оперативном. Вторая молодая группа с точки зрения званий это кстати армейское звено (командармы и наштармы), но у них в отличие от Генштаба, гораздо больше служивших в старой армии, в том числе и на офицерских должностях, и заметно выше боевой опыт, при чуть лучшем военном образовании. Также о молодости свидетельствует и факт службы в старой армии и Генштаб здесь также внизу списка. Лидеры опять же - окружное звено, Инспекции, и армейское звено - за ними следует руководство НКО. При этом для командных звеньев и инспекций характерно - при высокой доле служивших в старой армии - и высокая доля бывших офицеров, в то время как в центральном аппарате - за исключением инспекций - офицеры как правило уступают (иногда в разы) унтерам и рядовым. Даже в Генштабе - где «старослужащих» всего 39%, бывших унтеров в 2 раза больше чем бывших офицеров.

С точки зрения боевого опыта опять же наиболее опытные это округа, армии, инспекции и руководство (везде по этим категориям около 100% или чуть меньше) - но если брать опыт современных конфликтов, и для чистоты эксперимента без учета польских походов - то здесь есть явные лидеры - это приграничные округа (68% представителей данной группы), затем следуют округа в целом и армейское звено (40-45%) и затем уже инспекции, главные управления (во многом кстати за счет ГУ ВВС) и руководства (в районе 35% плюс-минус) - замыкают же Генштаб и простые управления со скромными 13-14%. т.е. при все его молодости руководство Генштаба не успело особо поучаствовать и в современных конфликтах. Хотя с другой стороны - планирование многих вопросов (в той же финской) мимо Генштаба не прошло бы.

Таким образом - если подытожить, то можно выделить три момента - а) наиболее опытные (и сточки зрения службы в мирное время, и в старой армии и с точки зрения боевого опыта) и образованные это окружное звено, инспекции и командармы, б) Генштаб - очень молодой орган - и по званиям (соответственно по служебному опыту) и по службе в старой армии и по боевому опыту и в) Руководство это явно политический орган, где важны во многом старые заслуги - об этом косвенно свидетельствует в частности большое число - и доля - унтеров.

2. Далее - второй момент - боевой опыт - здесь я бы отметил две вещи. А) мне было любопытно проранжировать для себя участников именно по богатству боевого опыта. Лидеры - участвовавшие в 5 различных конфликтах это Павлов и Воронов, причем если у Павлова его опыт включает в себя опыт ПМВ в чине унтер-офицера, и ГВ, плюс КВЖД, современных же конфликтов 2 - Испания и СФВ. У Воронова наоборот из старых конфликтов только ГВ, остальное все свежие - Испания, Халхин-Гол, Польские походы и СФВ. Далее идут те, у кого по 4 конфликта - на первое место я бы поставил авиаторов - Рычагова и Лакеева - у которых нет опыта ГВ и ПМВ, а все конфликты «свежие» - Испания, Халхин-Гол, СФВ + у Рычагова Хасан, а у Лакеева Польша. Из оставшихся практически у всех два конфликта это ПМВ и ГВ, а остальное свежие, как правило это польские походы и СФВ - подобный опыт у Тимошенко, Яковлева, Ковалева, Кузнецова Ф.И., Черевиченко и Злобина. Еще 4 человека имели испанский опыт и вместе с ним либо польские походы (Советников и Кондратьев) либо СФВ (Романенко и Фролов). А вот тех, кто участвовал в 3 конфликтах и войнах - уже гораздо больше. Это Жуков, Мерецков, Смородинов, Смушкевич, Маландин, Панфилов, Рубин, Грендаль, Козлов, Королев, Штерн, Каргополов, Курдюмов, Пядышев, Шевалдин, Собенников, Парсегов, Хрюкин, Назаров, Кирпонос, Колпакчи, Курочкин, Никишев, Понеделин, Попов, Трофименко, Тюленев, Шишенин, Болознев, Коробков, Кузнецов В.И., Ляпин, Пшенников, Романовский, Сергеев, Сазонов, Соколов А.Д., Терехин, Трофименко и Чуйков.

Б) Наличие современного боевого опыта как показатель опыта армии в целом. Часто говорят о том, что вот мол, в противовес немцам, прошедшим польскую, французскую кампании плюс Югославию и Норвегию - а ведь у нас были Хасан, Халхин-Гол и финская война. Циферки участия высшего комсостава как мне кажется во многом показывают степень вовлеченности всей армии в эти конфликты и соответственно ее боевого опыта, пусть и косвенно. Итак, если у немцев большая, подавляющая часть Вермахта участвовала в польской и французской кампаниях (и незначительная в югославской и норвежской) - то у нас картинка после ГВ следующая:

На 250 позиций высшего комсостава (вычищены ЦА внутри и округа и армии - между этими группами задвоения имеются) по нарастающей

- опыт КВЖД и Китая - по 2 человека

- опыт Хасана - 9 человек (4%)

- опыт Халхин-Гола - 16 человек (6%)

- опыт Испании - 25 человек (10%)

- опыт «польских» походов - 47 человек (19%)

- опыт финской войны - 53 человек (21%)

ИМХО - достаточно показательно.

Ну и до кучи по опыту Первой мировой - у немцев среди строевых командиров практически все имели опыт первой мировой на офицерских должностях уровня роты-батальона + штабной опыт. Я думаю среди штабных и в центральном аппарате их вероятно было бы меньше, среди руководства, но все же.

У нас на 250 позиций опыт ПМВ у 126, из них

Кадровых офицеров - 9

Офицеров военного времени - 64

Унтеров - 37

Рядовых - 15

Итого сопоставимый с немцами опыт (но ан масс хуже - в среднем это командование взводом-ротой и без штабного опыта) - 73 человека из 250 или 29%. Впрочем на командных должностях картинка получше и у нас был другой плюс, признаваемый кстати и немцами - молодость высшего комсостава и как следствие его активность и энергичность.

3. Третий пункт - карьера. Сначала один небольшой штрих - практически у всех очередная ступенька приходится на май-июнь-июль 37-года, при этом у многих с этого времени начинается достаточно резкий рост. Ну и теперь о том, ради чего и затевалось написание этого поста. В одном из предыдущих постов путем абстрактных математических расчетов я пришел к выводу, что через 4 года, в 1941 году на 37 армий и округов 1 должность будет замещаться офицерами со старым опытом командования округом, 2 должности - офицерами с опытом командования корпусом, 34 - с опытом командования дивизией. Если разбить чуть подробнее и уточнить выводы

17 округов - 1 позиция (или 6%) будет замещаться генералами с тем же опытом и до репрессий, 2 позиции (или 12%) будут замещаться бывшими командирами корпусов т.е. офицерами, с учетом роста армии перепрыгнувшими за 4 года через 1 ступеньку (командарма) и 14 позиций (или 82%) перепрыгнувшими через 2 ступеньки на третью (комкора и командарма), командармы же будут замещаться бывшими комдивами, т.е. прыгнувшими через 1 ступеньку на вторую - командира корпуса.(в прошлый раз я написал про средний прыжок через две ступеньки, но это не совсем верная формулировка получается - правильнее писать, что они скакнули не через 2, а на 2 ступеньки вверх). При изучении реального состояния дел видим что

- По командующим округами - эти должности занимали 23 человека, по званиям - маршал - 1 (4% - в наших расчетах выше 6%), комкоры - 2 (9%- в наших расчетах выше 12%), комдивы 9 (39%) и комбриги 6 (26%, или комдивы и комбриги суммарно 65% - в наших расчетах выше 82%), остальные полковники и ниже.

Впрочем это в привязки к званиям, а сейчас есть возможность посмотреть именно с точки зрения должностей.

Итак по должностям - до репрессий 2 человека занимали должности заместителей командующих округами и еще двое занимали высокие должности в центральном аппарате - инспектора кавалерии и его зама, итого можно сказать что 4 человека (17%) уже тогда имели в целом соответствующий опыт, плюс еще 2 человека (9%) командовали корпусами. Итого не сильно выросли офицеры, занимавшие 26% должностей в этой группе - в моих расчетах таких должно было быть меньше - 18%, т.е. ситуация вроде бы лучше расчетной. Однако если коснуться оставшихся - то там ситуация наоборот хуже - в моих расчетах оставшиеся 82% должны были занимать командиры с опытом командования дивизией (до репрессий) - в реальной жизни таких (считаю сюда и помкомдивов, начальников училищ и УРов, а также преподавателей академий) из 23 человек было 10, + один наштадив итого лишь половина. У оставшихся 6 же стартовые ступеньки были куда как ниже - от командира бригады до помощника командира полка или начальника штаба бригады.

Теперь 20 армий - которые в моем расчете должны были полностью закрываться дорепрессионными командирами дивизий (перескочив через командира корпуса или по 2 года на ступеньку), т.е. на 100%. В реальной жизни из 28 человек, командовавших армиями, во-первых, всего 11 человек (40%) имели звания комбригов и комдивов, и во-вторых - лишь 12 (43%) имели опыт командования дивизией (или как минимум служили помощниками командиров дивизий). Еще трое командовали бригадами, 1 был начальником отдела в Управлении боевой подготовки, 2 служили в штабах окружного и корпусного уровня, плюс один был начальником штаба дивизии - итого еще 7, + 5 командиров полков - итого 12 (еще 43%), скакнувших через 2 ступеньки. При этом, как мы знаем, 4 (14%) скакнули и того выше - до командармов с должностей помощников командиров полков или начальников полковых штабов, или через 3 ступеньки. Как видим в реальной жизни картинка в целом оказалась даже более впечатляющей, чем расчетная.

Как-то так…

P.S. Ну и на этом пока со статистикой по предвоенному высшему комсоставу я наверное подвяжу.

К вопросу о влиянии репрессий на уровень военного образования высшего комсостава РККА

"Про комдивов и комбригов" (с) Резун

Оценки репрессированных военных видными советскими военачальниками - 1, 2, 3, 4

Небольшая дискуссия с А.Вассерманом на тему влияния репрессий на подготовку комсостава РККА

Цыферки. Репрессии. I

Цыферки. Репрессии. II

+

Командиры Красной армии (Командный состав Р.-К.К.А. в межвоенные годы)

«Броня крепка и танки наши быстры» (с) (к вопросу комплектования командного состава АБТВ РККА)

Результаты выложены ниже - но прежде чем перейти к ним, несколько уточнений и примечаний.

Во-первых, высшее военное образование - здесь речь идет именно о высшем военном образовании - т.е. различные КУКСы, военные школы сюда не попадают, как и наличие высшего но не военного образования (таких впрочем было всего 3 или 4 человека, в основном с медицинским/ветеринарным образованием, и кто-то с высшим техническим (невоенным) или политическим - из-за их малочисленности я ими пренебрег). Получивших именно ВВО я разбил на несколько групп - те кто имеют несколько ВВО (т.е. учились более чем в одной Академии, как правило речь идет о Военной Академии им. Фрунзе и Академии Генерального Штаба), получившие стандартное полное высшее военное образование (т.е. учившиеся в Военной Академии им. Фрунзе и Академии Генштаба), получившие высшее военно-техническое образование (ВАММ, Артиллерийская академия, Академия ВВС и т.д.) и получившие неполное высшее образование - специально уточню, что в эту группу я отнес тех, кто закончил различные курсы усовершенствования при Военных Академиях, предназначенные прежде всего для высшего комсостава, как ВАК или КУВНАС, а также у кого специально оговорено, что они отучились всего 1 курс АГШ, (как например Василевский).

Во-вторых, боевой опыт - я также кроме общего перечисления участия в конфликтах, разбил их на несколько групп. 1-я группа - ПМВ и Гражданская война - т.е. как правило давний опыт, и как правило на низших должностях (зачастую и вовсе рядовых и унтер-офицерских), 2-я - Китай и КВЖД - опять же участие в конфликтах на специфическом ТВД, со специфическим, относительно невысоким уровнем подготовки войск («китайцев» впрочем и вовсе всего 2, из них лишь один воевал в Китае в 30-е годы), 3-я группа - это современные конфликты против современного противника, начиная с Испании. Но поскольку в эти конфликты попал и поход на Западную Украину и Белоруссию, который при всей его масштабности все же больше служил проверкой организационных способностей комсостава и практически не предполагал боевых действий, то я выделил специально четвертую группу - современные «боевые» конфликты без ЗУ-ЗБ. Кстати, в «польские походы» (ЗУ-ЗБ) включены у меня и походы в Бессарабию и Сев. Буковину.

Третий момент - задвоения. Некоторые представители данных табличек присутствуют в разных отделах, поскольку занимали разные должности - как например Жуков, Рычагов, Ковалев и т.д. Поскольку внутри конкретных групп подобные задвоения редки, то их я не трогал, за исключением группы командующих и штабных работников окружного и армейского уровня (где задвоения сразу же бросились в глаза). Поэтому для последних групп я статистику сделал и с учетом чистки от задвоения некоторых персоналий.

В четвертых - в разделе «генеральских» званий 30-х гг. я осознано сделал несколько допущений - т.е. все дивизионные звания сгруппировал под «комдивами» (дивинженеры, дивветврачи и т.д.), бригадные под «комбригами» и т.д.

В пятых - по тексту много сокращений, наиболее часто встречающиеся (в общем-то понятные, но на всякий случай)

ВВО, ВВТО - высшее военное образование и высшее военно-техническое образование

ВАФ, АГШ - Военная Академия им. Фрунзе, Академия Генерального штаба

СФВ, ЗУ-ЗБ, ПМВ, ГВ, КВЖД - соответственно Советско-финская война, поход на Западную Украину / в западную Белоруссию, Первая мировая война, Гражданская война, конфликт на КВЖД

ГУ НКО, ГШ - Главные управления Народного комиссариата обороны, Генеральный штаб

КВО/КОВО, БВО/ЗапОВО, ПрибВО, ДВФ, ОКДВА, ЛВО, ПриВО, ХВО, УрВО, СКВО и т.д. - соответственно округа - Киевский/Киевский Особый, Белорусский / Западный Особый, Прибалтийский, Дальневосточный фронт, Отдельная Краснозанменная Дальневосточная армия, Ленинградский, Приволжский, Харьковский, Уральский, Северо-Кавказский округа.

Наштадив, наштакор и т.д. - соответственно начальник штаба корпуса, начальник дивизионного штаба.

РУ, Разведупр - Разведуправление и т.д.

Ну а теперь перейдем к самому тексту. Итак - основные группы:

РУКОВОДСТВО НКО. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ.

ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ и УПРАВЛЕНИЯ НКО. ИНСПЕКЦИИ НКО.

ОКРУГА И ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ АРМИИ

ИТОГО

Итого несколько выводов

1. Во-первых, по общей картинке - если сравнить основные группы по основным параметрам, то что можно увидеть?

По генеральским званиям - однозначно лидирует высшее руководство наркомата, что и понятно - там по определению должны быть наиболее высокопоставленные офицеры, причем во многом эти должности политические. Тем не менее если взять командующих округами без начальников штабов, то видно что там, особенно по западным округам, при многочисленности этой группы доля тех, кто получил «генеральские» звания до начала массовых репрессий (т.е. до июня 1937 года) даже выше чем в высшем руководстве НКО. Впрочем группа окружного руководства даже с учетом начальников штабов попадает в лидеры по данному показателю, и следом за ней идут Инспекции НКО, меньше же всего «старых генералов» в Генеральном штабе. Безусловно тут сказывается и наличие в ГШ второстепенных отделов и управлений, которые искажают общую картинку - но тем не менее Генштаб по сути отличается заметной молодостью своего руководства, полковники тридцатых присутствуют там даже на ключевых должностях в ключевых управлениях, например в Оперативном. Вторая молодая группа с точки зрения званий это кстати армейское звено (командармы и наштармы), но у них в отличие от Генштаба, гораздо больше служивших в старой армии, в том числе и на офицерских должностях, и заметно выше боевой опыт, при чуть лучшем военном образовании. Также о молодости свидетельствует и факт службы в старой армии и Генштаб здесь также внизу списка. Лидеры опять же - окружное звено, Инспекции, и армейское звено - за ними следует руководство НКО. При этом для командных звеньев и инспекций характерно - при высокой доле служивших в старой армии - и высокая доля бывших офицеров, в то время как в центральном аппарате - за исключением инспекций - офицеры как правило уступают (иногда в разы) унтерам и рядовым. Даже в Генштабе - где «старослужащих» всего 39%, бывших унтеров в 2 раза больше чем бывших офицеров.

С точки зрения боевого опыта опять же наиболее опытные это округа, армии, инспекции и руководство (везде по этим категориям около 100% или чуть меньше) - но если брать опыт современных конфликтов, и для чистоты эксперимента без учета польских походов - то здесь есть явные лидеры - это приграничные округа (68% представителей данной группы), затем следуют округа в целом и армейское звено (40-45%) и затем уже инспекции, главные управления (во многом кстати за счет ГУ ВВС) и руководства (в районе 35% плюс-минус) - замыкают же Генштаб и простые управления со скромными 13-14%. т.е. при все его молодости руководство Генштаба не успело особо поучаствовать и в современных конфликтах. Хотя с другой стороны - планирование многих вопросов (в той же финской) мимо Генштаба не прошло бы.

Таким образом - если подытожить, то можно выделить три момента - а) наиболее опытные (и сточки зрения службы в мирное время, и в старой армии и с точки зрения боевого опыта) и образованные это окружное звено, инспекции и командармы, б) Генштаб - очень молодой орган - и по званиям (соответственно по служебному опыту) и по службе в старой армии и по боевому опыту и в) Руководство это явно политический орган, где важны во многом старые заслуги - об этом косвенно свидетельствует в частности большое число - и доля - унтеров.

2. Далее - второй момент - боевой опыт - здесь я бы отметил две вещи. А) мне было любопытно проранжировать для себя участников именно по богатству боевого опыта. Лидеры - участвовавшие в 5 различных конфликтах это Павлов и Воронов, причем если у Павлова его опыт включает в себя опыт ПМВ в чине унтер-офицера, и ГВ, плюс КВЖД, современных же конфликтов 2 - Испания и СФВ. У Воронова наоборот из старых конфликтов только ГВ, остальное все свежие - Испания, Халхин-Гол, Польские походы и СФВ. Далее идут те, у кого по 4 конфликта - на первое место я бы поставил авиаторов - Рычагова и Лакеева - у которых нет опыта ГВ и ПМВ, а все конфликты «свежие» - Испания, Халхин-Гол, СФВ + у Рычагова Хасан, а у Лакеева Польша. Из оставшихся практически у всех два конфликта это ПМВ и ГВ, а остальное свежие, как правило это польские походы и СФВ - подобный опыт у Тимошенко, Яковлева, Ковалева, Кузнецова Ф.И., Черевиченко и Злобина. Еще 4 человека имели испанский опыт и вместе с ним либо польские походы (Советников и Кондратьев) либо СФВ (Романенко и Фролов). А вот тех, кто участвовал в 3 конфликтах и войнах - уже гораздо больше. Это Жуков, Мерецков, Смородинов, Смушкевич, Маландин, Панфилов, Рубин, Грендаль, Козлов, Королев, Штерн, Каргополов, Курдюмов, Пядышев, Шевалдин, Собенников, Парсегов, Хрюкин, Назаров, Кирпонос, Колпакчи, Курочкин, Никишев, Понеделин, Попов, Трофименко, Тюленев, Шишенин, Болознев, Коробков, Кузнецов В.И., Ляпин, Пшенников, Романовский, Сергеев, Сазонов, Соколов А.Д., Терехин, Трофименко и Чуйков.

Б) Наличие современного боевого опыта как показатель опыта армии в целом. Часто говорят о том, что вот мол, в противовес немцам, прошедшим польскую, французскую кампании плюс Югославию и Норвегию - а ведь у нас были Хасан, Халхин-Гол и финская война. Циферки участия высшего комсостава как мне кажется во многом показывают степень вовлеченности всей армии в эти конфликты и соответственно ее боевого опыта, пусть и косвенно. Итак, если у немцев большая, подавляющая часть Вермахта участвовала в польской и французской кампаниях (и незначительная в югославской и норвежской) - то у нас картинка после ГВ следующая:

На 250 позиций высшего комсостава (вычищены ЦА внутри и округа и армии - между этими группами задвоения имеются) по нарастающей

- опыт КВЖД и Китая - по 2 человека

- опыт Хасана - 9 человек (4%)

- опыт Халхин-Гола - 16 человек (6%)

- опыт Испании - 25 человек (10%)

- опыт «польских» походов - 47 человек (19%)

- опыт финской войны - 53 человек (21%)

ИМХО - достаточно показательно.

Ну и до кучи по опыту Первой мировой - у немцев среди строевых командиров практически все имели опыт первой мировой на офицерских должностях уровня роты-батальона + штабной опыт. Я думаю среди штабных и в центральном аппарате их вероятно было бы меньше, среди руководства, но все же.

У нас на 250 позиций опыт ПМВ у 126, из них

Кадровых офицеров - 9

Офицеров военного времени - 64

Унтеров - 37

Рядовых - 15

Итого сопоставимый с немцами опыт (но ан масс хуже - в среднем это командование взводом-ротой и без штабного опыта) - 73 человека из 250 или 29%. Впрочем на командных должностях картинка получше и у нас был другой плюс, признаваемый кстати и немцами - молодость высшего комсостава и как следствие его активность и энергичность.

3. Третий пункт - карьера. Сначала один небольшой штрих - практически у всех очередная ступенька приходится на май-июнь-июль 37-года, при этом у многих с этого времени начинается достаточно резкий рост. Ну и теперь о том, ради чего и затевалось написание этого поста. В одном из предыдущих постов путем абстрактных математических расчетов я пришел к выводу, что через 4 года, в 1941 году на 37 армий и округов 1 должность будет замещаться офицерами со старым опытом командования округом, 2 должности - офицерами с опытом командования корпусом, 34 - с опытом командования дивизией. Если разбить чуть подробнее и уточнить выводы

17 округов - 1 позиция (или 6%) будет замещаться генералами с тем же опытом и до репрессий, 2 позиции (или 12%) будут замещаться бывшими командирами корпусов т.е. офицерами, с учетом роста армии перепрыгнувшими за 4 года через 1 ступеньку (командарма) и 14 позиций (или 82%) перепрыгнувшими через 2 ступеньки на третью (комкора и командарма), командармы же будут замещаться бывшими комдивами, т.е. прыгнувшими через 1 ступеньку на вторую - командира корпуса.(в прошлый раз я написал про средний прыжок через две ступеньки, но это не совсем верная формулировка получается - правильнее писать, что они скакнули не через 2, а на 2 ступеньки вверх). При изучении реального состояния дел видим что

- По командующим округами - эти должности занимали 23 человека, по званиям - маршал - 1 (4% - в наших расчетах выше 6%), комкоры - 2 (9%- в наших расчетах выше 12%), комдивы 9 (39%) и комбриги 6 (26%, или комдивы и комбриги суммарно 65% - в наших расчетах выше 82%), остальные полковники и ниже.

Впрочем это в привязки к званиям, а сейчас есть возможность посмотреть именно с точки зрения должностей.

Итак по должностям - до репрессий 2 человека занимали должности заместителей командующих округами и еще двое занимали высокие должности в центральном аппарате - инспектора кавалерии и его зама, итого можно сказать что 4 человека (17%) уже тогда имели в целом соответствующий опыт, плюс еще 2 человека (9%) командовали корпусами. Итого не сильно выросли офицеры, занимавшие 26% должностей в этой группе - в моих расчетах таких должно было быть меньше - 18%, т.е. ситуация вроде бы лучше расчетной. Однако если коснуться оставшихся - то там ситуация наоборот хуже - в моих расчетах оставшиеся 82% должны были занимать командиры с опытом командования дивизией (до репрессий) - в реальной жизни таких (считаю сюда и помкомдивов, начальников училищ и УРов, а также преподавателей академий) из 23 человек было 10, + один наштадив итого лишь половина. У оставшихся 6 же стартовые ступеньки были куда как ниже - от командира бригады до помощника командира полка или начальника штаба бригады.

Теперь 20 армий - которые в моем расчете должны были полностью закрываться дорепрессионными командирами дивизий (перескочив через командира корпуса или по 2 года на ступеньку), т.е. на 100%. В реальной жизни из 28 человек, командовавших армиями, во-первых, всего 11 человек (40%) имели звания комбригов и комдивов, и во-вторых - лишь 12 (43%) имели опыт командования дивизией (или как минимум служили помощниками командиров дивизий). Еще трое командовали бригадами, 1 был начальником отдела в Управлении боевой подготовки, 2 служили в штабах окружного и корпусного уровня, плюс один был начальником штаба дивизии - итого еще 7, + 5 командиров полков - итого 12 (еще 43%), скакнувших через 2 ступеньки. При этом, как мы знаем, 4 (14%) скакнули и того выше - до командармов с должностей помощников командиров полков или начальников полковых штабов, или через 3 ступеньки. Как видим в реальной жизни картинка в целом оказалась даже более впечатляющей, чем расчетная.

Как-то так…

P.S. Ну и на этом пока со статистикой по предвоенному высшему комсоставу я наверное подвяжу.

К вопросу о влиянии репрессий на уровень военного образования высшего комсостава РККА

"Про комдивов и комбригов" (с) Резун

Оценки репрессированных военных видными советскими военачальниками - 1, 2, 3, 4

Небольшая дискуссия с А.Вассерманом на тему влияния репрессий на подготовку комсостава РККА

Цыферки. Репрессии. I

Цыферки. Репрессии. II

+

Командиры Красной армии (Командный состав Р.-К.К.А. в межвоенные годы)

«Броня крепка и танки наши быстры» (с) (к вопросу комплектования командного состава АБТВ РККА)