Кострома зимняя, или не чихайте в Ипатьевском монастыре!

До сих пор в Костроме я бывала дважды и оба раза летом. Но, вообще, все древнерусские города настолько очаровательны зимой, что в этот наш приезд я решила во что бы то ни стало подбить своих мужчин погулять по ее живописным улочкам. Накануне выпал снег, но теперь все снова таяло. Правда, это нисколько не помешало нашей прогулке, и в промежутках между кукольным театром, музеями, теремом и резиденцией Снегурочки мы оказывались то на уютных костромских улочках с деревянной застройкой, то на центральной площади со знаменитой пожарной каланчей и памятником Сусанину, то у стен многочисленных монастырей и храмов, то на самом берегу заснеженной Волги-матушки.

Кострома - город старинный, исторические источники рассказывают, что она появилась в 12 веке. Хотя, по факту, случилось это, скорее всего, еще раньше - просто не принято было в те времена записывать в летописи «каждый чих». В общем, уже через столетие она стала столицей удельного княжества.

Конечно, сомнительно, что с тех пор в городе осталось хоть что-то, все-таки девять веков прошло. Но все равно мы сразу почувствовали, что попали в город старинный и купеческий. Кстати, что лично мне особенно понравилось, это, что те самые торговые ряды, построенные в Костроме в конце 18 века, до сих пор используются по прямому назначению.

2.

Кстати, а вы знаете, почему углы торговых рядов закругленной формы? Все дело в том, что вокруг них всегда были проезжие дороги. И чтобы лошади с телегами не задевали углов, их и сделали округлыми.

Но теперь-то "лошади" уже совсем другие. :)

3.

Так вот, сейчас в костромских торговых рядах располагаются всевозможные магазины, начиная с продовольственных и заканчивая магазином семян. Но так как практически все туристы, приезжающие в Кострому, обязательно приходят смотреть торговые ряды, то и всяческие сувенирные магазинчики здесь тоже есть. А еще мы там обнаружили отличную Сырную биржу. Собой она представляла большой магазин или даже рынок, где можно было купить разные сыры, творог, молоко из разных уголков Костромской области.

4.

5.

Вообще, как оказалось, Костромская область славится своей сырно-молочной продукцией уже аж 135 лет, а сама Кострома зовется сырной столицей.

6.

А в последние годы буквально в каждом районе здесь пооткрывалось много разных молочных ферм и хозяйств. На стене биржи мы даже обнаружили карту, где некоторые из них были обозначены.

7.

Правда, изначально мы попали на эту биржу лишь потому, что уже побывавшие до нас в Костроме мои родители попросили, по возможности, привезти им отсюда твердых сыров, сделанных в маленьком поселочке Вохма, расположенном в 450 километрах к северо-востоку от Костромы. Мой папа этими вохмскими сырами очень проникся, когда они где-то купили их однажды просто на пробу. Ну, а где как не на Сырной бирже нам стоило их поискать? В общем, сыры из Вохмы мы там нашли без проблем (см. фото №5). А заодно с ними купили сыров и себе. Правда, тут мы во вкусах с родителями расходимся. Я твердые сыры наоборот почти не ем, не люблю их. Но зато балдею от мягких, особенно козьих. Так вот, други мои, фиг бы с этими санкциями на европейские сыры! Честное слово, мы попробовали козий фермерский, кажется, если я ничего не путаю, из Апраксино, это - стон, товарищи! Он настолько нежный, настолько свежий, вкусный, ароматный… У меня нет слов! Еще мы покупали хинкали с сыром и зеленью того же производителя. И снова полный восторг! В общем, печалька, что этой продукции так мало, и она не доходит до наших московских магазинов. А так бы мы точно сделали норгов с их козьими сырами и французов со всеми остальными. :)) Жаль только, что с плесенью в Костроме еще не научились делать.

Ну, да, ладно. Что-то я все про сыры и про сыры? В общем, торговые ряды, как я уже говорила, находятся на главной городской площади. Называется она Сусанинская. Такое название, в общем-то, вполне логично, ибо Иван Сусанин был родом из Костромской губернии, а в его родном селе, которое теперь называется Сусанино, даже есть соответствующий музей. На Сусанинской же площади в Костроме стоит его памятник.

Сусанинская площадь.

8.

Правда, с этим памятником связана очень интересная история. Раньше памятник назывался и выглядел совсем по-другому: памятник Царю Михаилу Федоровичу и крестьянину Ивану Сусанину. Его воздвигли в 1851 году. Вот, как описывает Википедия тот памятник: «Памятник представлял собой колонну из красного гранита на четырехугольном пьедестале, увенчанную бюстом юного царя Михаила Фёдоровича в шапке Мономаха и бармах, на груди которого ярко выделялся позолоченный крест. В верхней части колонны (под царским бюстом) находился государственный герб - раскинувший крылья двуглавый орёл, в средней части её был укреплён «павловский» герб Костромской губернии. У основания колонны высилась коленопреклонённая фигура молящегося Сусанина, слева от которого лежали в виде свитков две жалованные грамоты его потомству».

9.

Но после Революции в 1918 году памятник снесли. Тогда вышел указ о ликвидации всех памятников, которые устанавливались «в честь царей и их слуг», а тут и царь, и слуги были налицо. Бронзовые фигуры, по одним сведениям, утопили в Волге, по другим - где-то закопали, по третьим - отправили на переплавку.

А в 1967 году примерно на том же самом месте открыли новый памятник Сусанину скульптора Лавинского, уже политически грамотный, тот самый, который стоит в Костроме до сих пор. Крестьянин в долгополой одежде на массивном цилиндрическом постаменте с надписью: «Ивану Сусанину - патриоту земли русской».

10.

Но, конечно, Сусанинская площадь известна не только торговыми рядами и памятником. Например, именно здесь находится ставшая уже символом города пожарная каланча.

11.

Построили ее в 1825 году. И мало того, что она аж до 2005 года служила по своему прямому назначению, она вполне заслуженно считается архитектурным памятником эпохи классицизма, так как была воздвигнута по образцу античного храма с портиком. Вот, так оно получилось, да. Возводили пожарную каланчу по проекту архитектора Фурсова. Молодец, дяденька! А когда в 1834 году в Костроме побывал император Николай Первый со своим сыном и наследником, будущим Александром Вторым и увидел сие творение, он так им восхитился, что потом долгое время костромскую пожарную каланчу считали лучшей пожарной каланчей всей российской провинции.

12.

Кстати, Николай Первый заприметил каланчу, как мне кажется, не случайно. Оказывается, останавливался он во время своего визита в Кострому в усадьбе генерала Борщова, которая по сий день располагается там же на площади, как раз напротив каланчи (см. фото №8). Кстати, усадьба эта - тоже место весьма интересное. Она также считается памятником архитектуры эпохи классицизма, и еще одной из крупнейших костромских усадеб в целом. После пожара в 1849 году сын Борщова продал усадьбу купцу Первушину, и тот открыл в ней лучшую в городе гостиницу «Лондон». Кстати, именно она засветилась в пьесе Островского «Бесприданница». Правда, Островский переименовал ее там в «Париж» и сделал трактиром. Помните диалог купца Вожжеватова и актера Робинзона?

Вожжеватов: Хочешь ехать в Париж?

Робинзон: Как в Париж? Когда?

Вожжеватов: Сегодня вечером… как такому артисту да в Париже не побывать. После Парижа тебе какая цена-то будет!

Позднее Робинзон напоминает: «Так ты в Париж обещал со мной ехать» - и огорчается, что не знает французского языка.

Вожжеватов: Да и не надо совсем, и никто там не говорит по-французски.

Робинзон: Столица Франции…

Вожжеватов: Да какая столица! Что ты, в уме ли! О каком Париже ты думаешь? Трактир у нас на площади есть «Париж», вот я куда с тобой хотел поехать.

Да-да, это все о бывшей усадьбе Борщова. Но самый удивительный, на мой взгляд, факт - это то, что в 1870 году в этом здании начал работать окружной суд и работает там по сий день. Правда, сейчас суд сменил свой название на Костромской областной.

13.

Но давайте уже уйдем с Сусанинской площади и прогуляемся по другим костромским улицам. А гулять по ним одно удовольствие: старинные деревянные домики с окнами в резных наличниках, двухэтажные каменные купеческие особняки, церквушки на каждом шагу.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Кстати, так, гуляя, мы совершенно случайно оказались у одной из самых красивых костромских церквей - у церкви Воскресения Христова на Дебре. Дебря, а точнее, Нижняя Дебря - это одна из самых древних городских улиц. Назвали ее так потому, что в этом месте на берегу Волги всегда была низина, заросшая лесом. Название этой улицы, конечно же, менялось, но сейчас его ей вернули, и мы без труда нашли правильный указатель.

21.

Так вот, церковь Воскресения - это единственный сохранившийся в Костроме храм 17 века. По преданию, первую церковь «на нижней дебре» поставил костромской князь Василий Ярославич в середине 13 века. Вроде как молодой князь любил охотиться в борах над Черной речкой и, чтобы не водить всякий раз назад своры собак, перевел туда псарню, поселил псарей и построил для них деревянную церковь Воскресения. К 15 веку костромской посад достиг здешних мест, а в 17 веке в районе Дебри располагались многочисленные кожевенные мастерские. Население посада тоже выросло, а потому вместо деревянного храма здесь решили построить каменный. Так и появилась на Нижней Дебре церковь Воскресения примерно в том виде, в котором она стоит и сейчас.

Церковь очень симпатичная и нарядная - краснокирпичная, с 12-ю зелено-серыми главками, мифическими существами у входа и шашечной раскраской. Построили ее на пожертвования горожан. Больше всего в строительства храма вложился богатый торговец Кирилл Григорьев сын Исаков. По легенде, он выписал из Англии бочки с краской. А когда они прибыли, то в одном из них он вместо краски обнаружил кучу золотых монет. Это самое золото торговец и пожертвовал на строительство храма.

22.

К сожалению, фотографировать внутри церкви не разрешают, да и очень темно внутри, фрески выглядят, словно закопченными, поэтому поснимала я только немного галерею-лестницу.

23.

Кстати, более чем 20 лет назад при церкви Воскресения на Дебре был учрежден Знаменский женский монастырь, в который вошла еще одна церковь, коя сейчас находится на реставрации.

Что же касается монастырей, то в Костроме их немало, и мы осмотрели еще два - Богоявленско-Анастасиин и Ипатьевский. Впрочем, пожалуй, к первому монастырю слово «осмотрели» не очень подходит. Дело в том, что в Богоявленско-Анастасиином монастыре нынче засели Костромское епархиальное управление и духовная семинария. А чиновники - они, по всей видимости, чиновники везде. В общем, вход на территорию монастыря простым смертным нынче закрыт. Ну, да, а то вдруг кто-нибудь скажет, что пришел Богу молиться, а на самом деле покуситься на ценную чиновничью жизнь, или, того хуже, будет путаться у чиновников под ногами? Так что, нам пришлось осмотреть лишь снаружи очень красивую белокаменную стену с надвратной часовой башней и кафедральный собор, в коем хранится уникальная и особо почитаемая Федоровская икона Божией матери.

24.

25.

Но фотографий собора я вам, увы, не покажу, так как фотографировать в нем тоже запрещено. Мало того, так как у меня на шее висела фотокамера, во мне почти тут же заподозрили потенциального нарушителя. Разумеется, вовсе не батюшка заподозрил, а очередной «подсвечник». Правда, им в этот раз выступила отнюдь не какая не бабка, а мужик. Вы видели когда-нибудь мужиков-«подсвечников»? Вот и я нет! А в этом храме он был. Он сразу начал гневно выступать, что, мол, фотографировать тут нельзя и всё такое. При том, что я, честно говоря, даже не собиралась. В общем, его выступления меня никак не вдохновили, и мне захотелось поскорее уйти из этого храма. Честное слово, РПЦ, видимо, совсем не нужны новые прихожане. При таком отношении, я думаю, не у меня одной возникает желание поскорее сбежать…

Но вообще, Богоявленско-Анастасиин монастырь очень красивый, конечно же.

Зато мы полноценно осмотрели Ипатьевский монастырь.

26.

Его посещение у нас было в планах. Когда я приезжала в Кострому в прошлый раз, я тоже ходили в этот монастырь, и мне в нем так понравилось, что теперь я подумала, что будет здорово, если Антон и Даня тоже его увидят. Тем более, что Ипатьевский монастырь - место очень историческое. Именно в его кельях с осени 1612 года жил юный монарх Михаил Романов со своей матерью монахиней Марфой. Именно сюда 13 марта 1613 года прибыло посольство Земского собора, избравшее 16-летнего Михаила царем. И именно здесь в Троицком соборе был совершен торжественный обряд призвания его на царство, положивший конец Смутному времени.

...До Ипатьевской слободы, расположенной на противоположном берегу реки Костромы - притока Волги, мы добрались на маршрутке.

27.

28.

Потом прошли еще немного пешком по слободским (читай - деревенским) улицам.

29.

И оказались у стен монастыря. Официально сейчас практически вся территория монастыря передана РПЦ. Случилось это в 2004 году с большим скандалом, как это написано в Википедии. До этого его территории и площади РПЦ делила с музеем-заповедником. Однако, по факту, я не заметила особой разницы с тем, как здесь все было в мой первый приезд восемь лет назад. Разве что палаты Михаила Романова внешне выглядели опшарпанее.

30.

Внутри же них, как и прежде, располагалась музейная экспозиция, да и еще в нескольких зданиях, так же, как и раньше, были музеи. Так что, в данном случае переход монастыря под ведомство РПЦ его культурное и туристическое значение никак не занизил. Наоборот, то, что сейчас он находится в ведомстве РПЦ, я узнала уже после того, как мы вернулись из Костромы. А там атмосфера в монастыре показалась нам вполне «демократичной». Длинную юбку мне, конечно, надеть пришлось, но никто на нас пальцем не показывал, не цыкал, глядя на фотокамеру, и погуляли мы там вполне вольготно.

Надвратная церковь.

31.

Троицкий собор.

32.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы и колокольня.

33.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

34.

Даже посетили небольшое кафе и отведали очень вкусных монастырских пирожков с капустой, с картошкой и грибами, с яблоками, с брусникой. Молодцы они там! :)

35.

А из музеев мы побывали в том, который располагался как раз в палатах бояр Романовых.

36.

Правда, нам не столько хотелось посмотреть на экспонаты, сколько увидеть, как жил наш первый самодержец до того, как стал им. А жил он, в общем-то, неплохо. Хотя и не могу сказать, что купался в роскоши - как раз напротив, никакой особой роскоши мы не заметили, что логично, - все-таки это был монастырь… Что же касается музейной экспозиции, то она оказалась, пусть и маленькой, но интересной, ибо здесь многие экспонаты были подлинниками. Например, посох Федора Романова, иконы, запрестольный крест и выносные фонари 17 века.

37.

Обратите внимание на слюдяные оконца у фонаря.

38.

Кресла из царских чертогов Ипатьевского монастыря 18 века.

39.

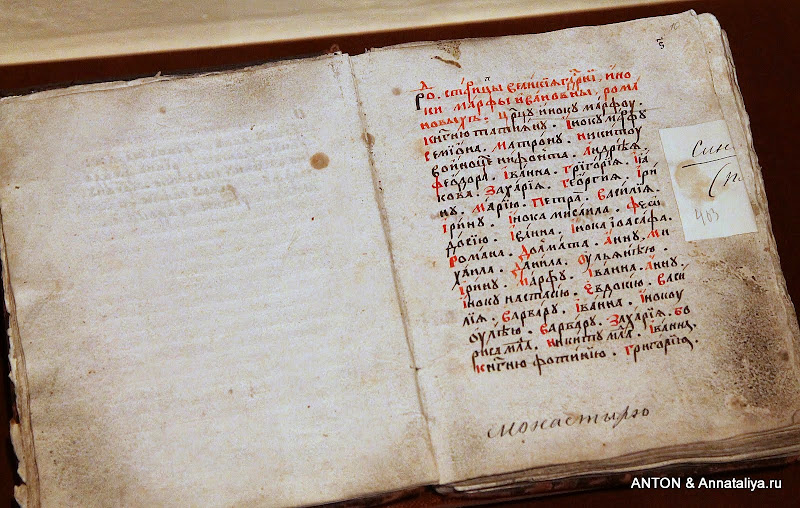

Старинные книги.

40.

41.

Печи, выложенные изразцами и т.д. и т.п.

42.

43.

44.

С Даней в палатах бояр Романовых произошел забавный случай. Ему очень понравились старинные книги, он ходил и рассматривал их чуть ли не в каждой витрине. Музейные работницы мне несколько раз говорили, чтобы я взяла его за руку. Но Даня уже давно ведет себя в музеях культурно, в витрины пальцами не тычет, не бегает, а если надо, то только спрашивает, что это такое. В общем, зная это, я его просто предупредила, чтобы он вел себя, как надо, ну, он и вел. И тут вдруг случилось неожиданное. У него была бутылочка с водой, и Данилка случайно эту бутылку уронил. Бутылка была закрыта, ничто никуда не пролилось, и мы бы не придали этому значения, но тут вдруг заорала музейная сигнализация. Причем, так громко, что мы аж подпрыгнули, Даня обалдел, а музейные тетеньки со всех ног бросились к нам. :))

Правда, сразу скажу, что никакой особой злобности они не проявили, лишь спросили, трогал ли Даня витрину. Но Даня ее не трогал, он все это время стоял в трех метрах от меня, и я его прекрасно видела.

- Значит, это из-за бутылки! - покачала головой одна из тетенек.

- Да она ведь на пол упала! Как такое может быть? - удивилась я.

- Ой, не говорите, это у нас такая сигнализация, - сказала работница. - У нас бывает, что кто-нибудь из посетителей чихнет, и она уже срабатывает!

Так что, друзья мои, ни в коем случае не чихайте в Ипатьевском монастыре. :))

Ну, а наше путешествие в Кострому подходило к концу. Вечером в воскресенье мы сели в поезд, и утром уже были в Москве. Приехали мы так рано, что пришли в Данин садик еще аж за десять минут до его открытия, чем воспитательницу повергли в огромнейший шок. :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мои другие рассказы из этого путешествия:

2014 год, декабрь:

Кострома детская

Кострома Снегурочная

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мои другие рассказы из путешествий в Кострому и по Костромской области:

2012 год, март-апрель:

Нея. Как настоящие каюры!

Галич. Старший брат Чухломы

Чухлома. Город с запахом печного дыма

Фотообзор: Выходные на собачьих упряжках

2006 год, июнь:

Вдоль Волги-матушки на вертолете и восьми автобусах...

Кострома - город старинный, исторические источники рассказывают, что она появилась в 12 веке. Хотя, по факту, случилось это, скорее всего, еще раньше - просто не принято было в те времена записывать в летописи «каждый чих». В общем, уже через столетие она стала столицей удельного княжества.

Конечно, сомнительно, что с тех пор в городе осталось хоть что-то, все-таки девять веков прошло. Но все равно мы сразу почувствовали, что попали в город старинный и купеческий. Кстати, что лично мне особенно понравилось, это, что те самые торговые ряды, построенные в Костроме в конце 18 века, до сих пор используются по прямому назначению.

2.

Кстати, а вы знаете, почему углы торговых рядов закругленной формы? Все дело в том, что вокруг них всегда были проезжие дороги. И чтобы лошади с телегами не задевали углов, их и сделали округлыми.

Но теперь-то "лошади" уже совсем другие. :)

3.

Так вот, сейчас в костромских торговых рядах располагаются всевозможные магазины, начиная с продовольственных и заканчивая магазином семян. Но так как практически все туристы, приезжающие в Кострому, обязательно приходят смотреть торговые ряды, то и всяческие сувенирные магазинчики здесь тоже есть. А еще мы там обнаружили отличную Сырную биржу. Собой она представляла большой магазин или даже рынок, где можно было купить разные сыры, творог, молоко из разных уголков Костромской области.

4.

5.

Вообще, как оказалось, Костромская область славится своей сырно-молочной продукцией уже аж 135 лет, а сама Кострома зовется сырной столицей.

6.

А в последние годы буквально в каждом районе здесь пооткрывалось много разных молочных ферм и хозяйств. На стене биржи мы даже обнаружили карту, где некоторые из них были обозначены.

7.

Правда, изначально мы попали на эту биржу лишь потому, что уже побывавшие до нас в Костроме мои родители попросили, по возможности, привезти им отсюда твердых сыров, сделанных в маленьком поселочке Вохма, расположенном в 450 километрах к северо-востоку от Костромы. Мой папа этими вохмскими сырами очень проникся, когда они где-то купили их однажды просто на пробу. Ну, а где как не на Сырной бирже нам стоило их поискать? В общем, сыры из Вохмы мы там нашли без проблем (см. фото №5). А заодно с ними купили сыров и себе. Правда, тут мы во вкусах с родителями расходимся. Я твердые сыры наоборот почти не ем, не люблю их. Но зато балдею от мягких, особенно козьих. Так вот, други мои, фиг бы с этими санкциями на европейские сыры! Честное слово, мы попробовали козий фермерский, кажется, если я ничего не путаю, из Апраксино, это - стон, товарищи! Он настолько нежный, настолько свежий, вкусный, ароматный… У меня нет слов! Еще мы покупали хинкали с сыром и зеленью того же производителя. И снова полный восторг! В общем, печалька, что этой продукции так мало, и она не доходит до наших московских магазинов. А так бы мы точно сделали норгов с их козьими сырами и французов со всеми остальными. :)) Жаль только, что с плесенью в Костроме еще не научились делать.

Ну, да, ладно. Что-то я все про сыры и про сыры? В общем, торговые ряды, как я уже говорила, находятся на главной городской площади. Называется она Сусанинская. Такое название, в общем-то, вполне логично, ибо Иван Сусанин был родом из Костромской губернии, а в его родном селе, которое теперь называется Сусанино, даже есть соответствующий музей. На Сусанинской же площади в Костроме стоит его памятник.

Сусанинская площадь.

8.

Правда, с этим памятником связана очень интересная история. Раньше памятник назывался и выглядел совсем по-другому: памятник Царю Михаилу Федоровичу и крестьянину Ивану Сусанину. Его воздвигли в 1851 году. Вот, как описывает Википедия тот памятник: «Памятник представлял собой колонну из красного гранита на четырехугольном пьедестале, увенчанную бюстом юного царя Михаила Фёдоровича в шапке Мономаха и бармах, на груди которого ярко выделялся позолоченный крест. В верхней части колонны (под царским бюстом) находился государственный герб - раскинувший крылья двуглавый орёл, в средней части её был укреплён «павловский» герб Костромской губернии. У основания колонны высилась коленопреклонённая фигура молящегося Сусанина, слева от которого лежали в виде свитков две жалованные грамоты его потомству».

9.

Но после Революции в 1918 году памятник снесли. Тогда вышел указ о ликвидации всех памятников, которые устанавливались «в честь царей и их слуг», а тут и царь, и слуги были налицо. Бронзовые фигуры, по одним сведениям, утопили в Волге, по другим - где-то закопали, по третьим - отправили на переплавку.

А в 1967 году примерно на том же самом месте открыли новый памятник Сусанину скульптора Лавинского, уже политически грамотный, тот самый, который стоит в Костроме до сих пор. Крестьянин в долгополой одежде на массивном цилиндрическом постаменте с надписью: «Ивану Сусанину - патриоту земли русской».

10.

Но, конечно, Сусанинская площадь известна не только торговыми рядами и памятником. Например, именно здесь находится ставшая уже символом города пожарная каланча.

11.

Построили ее в 1825 году. И мало того, что она аж до 2005 года служила по своему прямому назначению, она вполне заслуженно считается архитектурным памятником эпохи классицизма, так как была воздвигнута по образцу античного храма с портиком. Вот, так оно получилось, да. Возводили пожарную каланчу по проекту архитектора Фурсова. Молодец, дяденька! А когда в 1834 году в Костроме побывал император Николай Первый со своим сыном и наследником, будущим Александром Вторым и увидел сие творение, он так им восхитился, что потом долгое время костромскую пожарную каланчу считали лучшей пожарной каланчей всей российской провинции.

12.

Кстати, Николай Первый заприметил каланчу, как мне кажется, не случайно. Оказывается, останавливался он во время своего визита в Кострому в усадьбе генерала Борщова, которая по сий день располагается там же на площади, как раз напротив каланчи (см. фото №8). Кстати, усадьба эта - тоже место весьма интересное. Она также считается памятником архитектуры эпохи классицизма, и еще одной из крупнейших костромских усадеб в целом. После пожара в 1849 году сын Борщова продал усадьбу купцу Первушину, и тот открыл в ней лучшую в городе гостиницу «Лондон». Кстати, именно она засветилась в пьесе Островского «Бесприданница». Правда, Островский переименовал ее там в «Париж» и сделал трактиром. Помните диалог купца Вожжеватова и актера Робинзона?

Вожжеватов: Хочешь ехать в Париж?

Робинзон: Как в Париж? Когда?

Вожжеватов: Сегодня вечером… как такому артисту да в Париже не побывать. После Парижа тебе какая цена-то будет!

Позднее Робинзон напоминает: «Так ты в Париж обещал со мной ехать» - и огорчается, что не знает французского языка.

Вожжеватов: Да и не надо совсем, и никто там не говорит по-французски.

Робинзон: Столица Франции…

Вожжеватов: Да какая столица! Что ты, в уме ли! О каком Париже ты думаешь? Трактир у нас на площади есть «Париж», вот я куда с тобой хотел поехать.

Да-да, это все о бывшей усадьбе Борщова. Но самый удивительный, на мой взгляд, факт - это то, что в 1870 году в этом здании начал работать окружной суд и работает там по сий день. Правда, сейчас суд сменил свой название на Костромской областной.

13.

Но давайте уже уйдем с Сусанинской площади и прогуляемся по другим костромским улицам. А гулять по ним одно удовольствие: старинные деревянные домики с окнами в резных наличниках, двухэтажные каменные купеческие особняки, церквушки на каждом шагу.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Кстати, так, гуляя, мы совершенно случайно оказались у одной из самых красивых костромских церквей - у церкви Воскресения Христова на Дебре. Дебря, а точнее, Нижняя Дебря - это одна из самых древних городских улиц. Назвали ее так потому, что в этом месте на берегу Волги всегда была низина, заросшая лесом. Название этой улицы, конечно же, менялось, но сейчас его ей вернули, и мы без труда нашли правильный указатель.

21.

Так вот, церковь Воскресения - это единственный сохранившийся в Костроме храм 17 века. По преданию, первую церковь «на нижней дебре» поставил костромской князь Василий Ярославич в середине 13 века. Вроде как молодой князь любил охотиться в борах над Черной речкой и, чтобы не водить всякий раз назад своры собак, перевел туда псарню, поселил псарей и построил для них деревянную церковь Воскресения. К 15 веку костромской посад достиг здешних мест, а в 17 веке в районе Дебри располагались многочисленные кожевенные мастерские. Население посада тоже выросло, а потому вместо деревянного храма здесь решили построить каменный. Так и появилась на Нижней Дебре церковь Воскресения примерно в том виде, в котором она стоит и сейчас.

Церковь очень симпатичная и нарядная - краснокирпичная, с 12-ю зелено-серыми главками, мифическими существами у входа и шашечной раскраской. Построили ее на пожертвования горожан. Больше всего в строительства храма вложился богатый торговец Кирилл Григорьев сын Исаков. По легенде, он выписал из Англии бочки с краской. А когда они прибыли, то в одном из них он вместо краски обнаружил кучу золотых монет. Это самое золото торговец и пожертвовал на строительство храма.

22.

К сожалению, фотографировать внутри церкви не разрешают, да и очень темно внутри, фрески выглядят, словно закопченными, поэтому поснимала я только немного галерею-лестницу.

23.

Кстати, более чем 20 лет назад при церкви Воскресения на Дебре был учрежден Знаменский женский монастырь, в который вошла еще одна церковь, коя сейчас находится на реставрации.

Что же касается монастырей, то в Костроме их немало, и мы осмотрели еще два - Богоявленско-Анастасиин и Ипатьевский. Впрочем, пожалуй, к первому монастырю слово «осмотрели» не очень подходит. Дело в том, что в Богоявленско-Анастасиином монастыре нынче засели Костромское епархиальное управление и духовная семинария. А чиновники - они, по всей видимости, чиновники везде. В общем, вход на территорию монастыря простым смертным нынче закрыт. Ну, да, а то вдруг кто-нибудь скажет, что пришел Богу молиться, а на самом деле покуситься на ценную чиновничью жизнь, или, того хуже, будет путаться у чиновников под ногами? Так что, нам пришлось осмотреть лишь снаружи очень красивую белокаменную стену с надвратной часовой башней и кафедральный собор, в коем хранится уникальная и особо почитаемая Федоровская икона Божией матери.

24.

25.

Но фотографий собора я вам, увы, не покажу, так как фотографировать в нем тоже запрещено. Мало того, так как у меня на шее висела фотокамера, во мне почти тут же заподозрили потенциального нарушителя. Разумеется, вовсе не батюшка заподозрил, а очередной «подсвечник». Правда, им в этот раз выступила отнюдь не какая не бабка, а мужик. Вы видели когда-нибудь мужиков-«подсвечников»? Вот и я нет! А в этом храме он был. Он сразу начал гневно выступать, что, мол, фотографировать тут нельзя и всё такое. При том, что я, честно говоря, даже не собиралась. В общем, его выступления меня никак не вдохновили, и мне захотелось поскорее уйти из этого храма. Честное слово, РПЦ, видимо, совсем не нужны новые прихожане. При таком отношении, я думаю, не у меня одной возникает желание поскорее сбежать…

Но вообще, Богоявленско-Анастасиин монастырь очень красивый, конечно же.

Зато мы полноценно осмотрели Ипатьевский монастырь.

26.

Его посещение у нас было в планах. Когда я приезжала в Кострому в прошлый раз, я тоже ходили в этот монастырь, и мне в нем так понравилось, что теперь я подумала, что будет здорово, если Антон и Даня тоже его увидят. Тем более, что Ипатьевский монастырь - место очень историческое. Именно в его кельях с осени 1612 года жил юный монарх Михаил Романов со своей матерью монахиней Марфой. Именно сюда 13 марта 1613 года прибыло посольство Земского собора, избравшее 16-летнего Михаила царем. И именно здесь в Троицком соборе был совершен торжественный обряд призвания его на царство, положивший конец Смутному времени.

...До Ипатьевской слободы, расположенной на противоположном берегу реки Костромы - притока Волги, мы добрались на маршрутке.

27.

28.

Потом прошли еще немного пешком по слободским (читай - деревенским) улицам.

29.

И оказались у стен монастыря. Официально сейчас практически вся территория монастыря передана РПЦ. Случилось это в 2004 году с большим скандалом, как это написано в Википедии. До этого его территории и площади РПЦ делила с музеем-заповедником. Однако, по факту, я не заметила особой разницы с тем, как здесь все было в мой первый приезд восемь лет назад. Разве что палаты Михаила Романова внешне выглядели опшарпанее.

30.

Внутри же них, как и прежде, располагалась музейная экспозиция, да и еще в нескольких зданиях, так же, как и раньше, были музеи. Так что, в данном случае переход монастыря под ведомство РПЦ его культурное и туристическое значение никак не занизил. Наоборот, то, что сейчас он находится в ведомстве РПЦ, я узнала уже после того, как мы вернулись из Костромы. А там атмосфера в монастыре показалась нам вполне «демократичной». Длинную юбку мне, конечно, надеть пришлось, но никто на нас пальцем не показывал, не цыкал, глядя на фотокамеру, и погуляли мы там вполне вольготно.

Надвратная церковь.

31.

Троицкий собор.

32.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы и колокольня.

33.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

34.

Даже посетили небольшое кафе и отведали очень вкусных монастырских пирожков с капустой, с картошкой и грибами, с яблоками, с брусникой. Молодцы они там! :)

35.

А из музеев мы побывали в том, который располагался как раз в палатах бояр Романовых.

36.

Правда, нам не столько хотелось посмотреть на экспонаты, сколько увидеть, как жил наш первый самодержец до того, как стал им. А жил он, в общем-то, неплохо. Хотя и не могу сказать, что купался в роскоши - как раз напротив, никакой особой роскоши мы не заметили, что логично, - все-таки это был монастырь… Что же касается музейной экспозиции, то она оказалась, пусть и маленькой, но интересной, ибо здесь многие экспонаты были подлинниками. Например, посох Федора Романова, иконы, запрестольный крест и выносные фонари 17 века.

37.

Обратите внимание на слюдяные оконца у фонаря.

38.

Кресла из царских чертогов Ипатьевского монастыря 18 века.

39.

Старинные книги.

40.

41.

Печи, выложенные изразцами и т.д. и т.п.

42.

43.

44.

С Даней в палатах бояр Романовых произошел забавный случай. Ему очень понравились старинные книги, он ходил и рассматривал их чуть ли не в каждой витрине. Музейные работницы мне несколько раз говорили, чтобы я взяла его за руку. Но Даня уже давно ведет себя в музеях культурно, в витрины пальцами не тычет, не бегает, а если надо, то только спрашивает, что это такое. В общем, зная это, я его просто предупредила, чтобы он вел себя, как надо, ну, он и вел. И тут вдруг случилось неожиданное. У него была бутылочка с водой, и Данилка случайно эту бутылку уронил. Бутылка была закрыта, ничто никуда не пролилось, и мы бы не придали этому значения, но тут вдруг заорала музейная сигнализация. Причем, так громко, что мы аж подпрыгнули, Даня обалдел, а музейные тетеньки со всех ног бросились к нам. :))

Правда, сразу скажу, что никакой особой злобности они не проявили, лишь спросили, трогал ли Даня витрину. Но Даня ее не трогал, он все это время стоял в трех метрах от меня, и я его прекрасно видела.

- Значит, это из-за бутылки! - покачала головой одна из тетенек.

- Да она ведь на пол упала! Как такое может быть? - удивилась я.

- Ой, не говорите, это у нас такая сигнализация, - сказала работница. - У нас бывает, что кто-нибудь из посетителей чихнет, и она уже срабатывает!

Так что, друзья мои, ни в коем случае не чихайте в Ипатьевском монастыре. :))

Ну, а наше путешествие в Кострому подходило к концу. Вечером в воскресенье мы сели в поезд, и утром уже были в Москве. Приехали мы так рано, что пришли в Данин садик еще аж за десять минут до его открытия, чем воспитательницу повергли в огромнейший шок. :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мои другие рассказы из этого путешествия:

2014 год, декабрь:

Кострома детская

Кострома Снегурочная

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мои другие рассказы из путешествий в Кострому и по Костромской области:

2012 год, март-апрель:

Нея. Как настоящие каюры!

Галич. Старший брат Чухломы

Чухлома. Город с запахом печного дыма

Фотообзор: Выходные на собачьих упряжках

2006 год, июнь:

Вдоль Волги-матушки на вертолете и восьми автобусах...