КВЖД. Часть 5: Имяньпо и образы демографической катастрофы

Имяньпо - посёлок (35 тыс. жителей с округой) на реке Майхэ у станции Китайско-Восточной железной дороги на полпути (примерно по 150 километров) между Харбином и Муданьцзяном. Как и показанную в прошлой части Хэндаохэцзы в сотне километров восточнее, его можно назвать эталоном старой КВЖД, но только - с парой важных оговорок. Там - уникальные в своей сохранности деревянный храм и паровозное депо да туристическая русская улица; тут - внушительный управленческий комплекс и вся неприглядная аутентичность, напоминающая, что Китай - это не только хай-тек и небоскрёбы.

Рассказы о двух станциях-сёстрах я даже начинаю одинаково: с невысоких и лесистых Маньчжуро-Корейских гор, по сути продолжающих уссурийскую тайгу по ту сторону границы. Даже с тиграми, коих тут почти истребили в годы Большого скачка и теперь, больше напоказ, разводят в по-китайски огромных питомниках, о чём я рассказывал в прошлой части. Ещё одна особенность Маньчжуро-Корейских гор - название это сугубо географическое, с земли же тут не смотрят дальше близлежащего хребта. Последний перед Маньчжурской равниной хребет хребет Чжангуанцай (до 1687м, гора Лаотудинцзы) мы и пересекам от самого Муданьцзяна. Буквально после околиц Хэндаохэцзы за вагонным окном проплывает его ребень на водоразделе Мудани и Сунгари, к которой железная дорога спускается по долине Майхэ.

2.

КВЖД, проложенная в 1897-1903 года между Забайкальем и Приморьем, неистово петляет среди гор:

3.

Цветущая весенняя тайга поглощает заброшенные посёлки и вокзалы - наследство нескольких реконструкций и спрямлений в 2007-16 годах:

4.

У мелких действующих станций - не по-китайски уютный, домашний, человечный вид, напоминающий скорее о БАМе и Транссибе:

5.

Но эта уединённость обманчива: глуши хватило дай бог на несколько десятков километров, а за горами её нарушает пластиковый, урбанистический пейзаж городка Ябули (45 тыс. жителей с округой). Абсолютно заурядного в масштабах Китая, однако на Транссибе так встречал бы город масштабов Читы или хотя бы Уссурийска:

6.

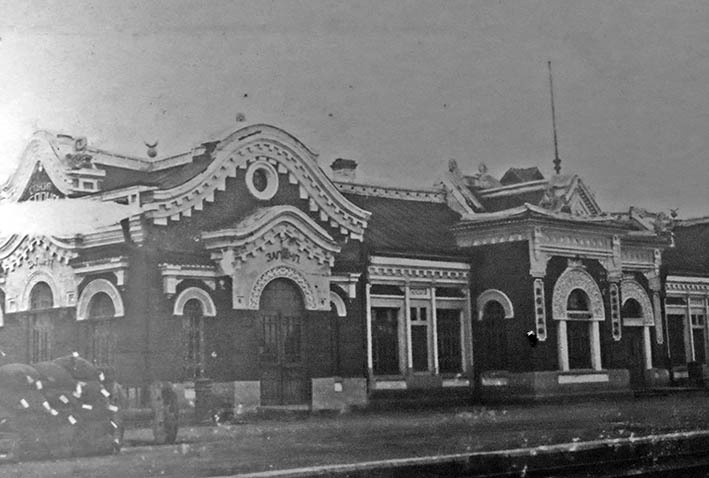

Нынешний вокзал построен в 21 веке, заменив один из красивейших на КВЖД исторический (1925):

6а.

И совсем уж сложно признать за всем этим бывшую русскую станцию Яблоня, где в 1934 на средства общины даже построили Никольский храм. Его фотографий, кажется, не осталось, а преемницей можно считать новую, такую же пластиковую и яркую то ли католическую, то ли протестантскую церковь - православие среди китайцев не прижилось даже в Маньчжурии:

7.

Под этот костёл странно мимикрирует огромный и пустой вокзал станции Ябули-Южная в конце тупиковой ветки, с 2007 года уходящей выше по горам. Там, на высотах до 1374 метров, где по полгода лежит глубокий снег, ещё в 1996 возник горнолыжный курорт, капитально реконструированный к 13-й Зимней Универсиаде (2009) в Харбине. Но в общем горные лыжи - не китайский спорт: крупнейший такой курорт во всей КНР, со своими 15 трассами (одна из которых, правда, длиннейшая в Азии - 5км) Ябули что в цифрах, что на схемах, что по чужим фото сравним с Домбаем или Архызом, а Красной Поляне уступает в разы. Да и то - излишек: единовременно действует дай бог треть курорта, а вокзал, к которому не ходят поезда, понемногу ветшает. В Ябули-курорт добираются не из Ябули-города, а от следующей на запад станции Вэйхэ (изначально Вэйшахэ), где я проглядел несколько более лаконичный вокзальчик 1920-х. Так что вот - его предшественник времён постройки Китайско-Восточной железной дороги:

7а.

Между тем, из таёжной глуши она выходит в широкую долину Майхэ, где по весне трактора копошились в бескрайних полях:

8.

В селениях у дороги - свои сюжеты, будь то явно геройское кладбище:

9.

Неплохо мимикрирующее под КВЖДшную архитектуру здание с датой "1982" на фасаде:

10.

Или очередной заброшенный вокзал на станции Цзюцзянпао (1925), где последний поезд делал остановку в 2007 году:

11.

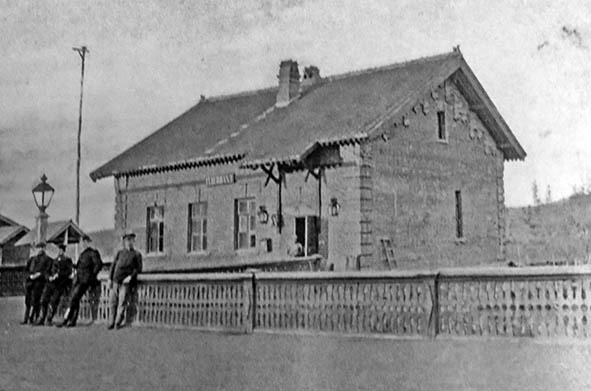

Первоначально, до 1923 года, это был разъезд Лукашево:

11а.

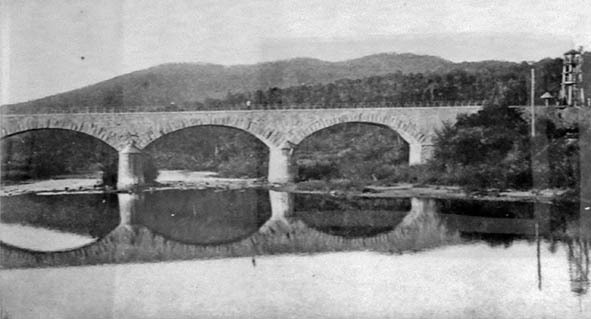

Здесь можно начинать готовиться к выходу, но - внимательно глядя на юг: поезд ещё дважды пересекает Майхэ, над которой по-прежнему стоят старые мосты с архаичной даже для рубежа 19-20 веков конструкцией античных виадуков. Я, увы, проглядел оба, но почти такой же видел в Суйфэньхэ:

12а.

Куда заметнее огромные эстакады скоростной линии Муданьцзян - Харбин, дублирующей "медленную" КВЖД с 2018 года. По ней поезда ходят в разы чаще и в разы быстрее, только зачем они нужны, когда железная дорога - не средство добраться к цели, а сама и есть цель?

12.

Тем более в Имяньпо, как и в Хэндаохэцзы, новая станция находится в 6 километрах от посёлка, а вот медленный зелёный поезд привёз нас в самый центр.

13.

Имяньпо - это аналог Свободного на Транссибе и Нового Ургала на БАМе: отсюда управляется восточная часть магистрали от Харбина до Суйфэньхэ. Огромное здание дирекции видно поодаль, за водонапорной башней и депо, которое здесь перестроили с нуля под обслуживание электровозов. Да и сам вокзальный комплекс впечатляюще тянется вдоль платформ. И совсем не очевидно, что высокое здание справа - целиком новодел, среднее - наполовину, а аутентичный тут лишь длинный и приземистый вокзал типового для КВЖД проекта:

13а.

На его перроне встречает абстрактная косуля (тигры на этой стороне хребта в обозримом прошлом не водились) и памятник КВЖД с вехами её истории от строительства в 1898-1903 годах до окончательной электрификации (2017) и запуска скоростного дублёра (2018).

14.

А за путями высится паровая мельница - Имяньпо стоит на левом (южном) берегу Майхэ, а вот железная дорога делила его на условные Русскую и Китайскую стороны:

15.

Вокзал - конечно же, на Русской стороне, а его маленький зал ожидания украшен старыми фото посёлка:

16.

Его фасад глядит на тихую пыльную пустую площадь. Не знаю точно, что за здание напротив, но логичнее всего предположить Желсоб: в городах и посёлках КВЖД железнодорожные собрания и в 1920-30-х выполняли роль русских клубов.

17.

По сравнению с горной Хэндаохэцзы, в Имяньпо гораздо теплее, и кажется, в тот солнечный май мне впервые с начала поездки сделалось жарко. По знойной пустынной улице мы пошли вдоль вокзальных зданий, поглядывая на типовые дома путейцев - деревянные:

18.

И каменные:

19.

Мимо них мы вышли к главной на Русской стороне улице Юнцзюнь и, свернув на восток, обнаружили монументальное здание с заглавного кадра, которое я принял было за путейскую больницу. Пётр и Айна перевели иероглифы у ворот, и убедившись, что запретов ходить и снимать они не содержат, мы прошли за ворота:

20.

Где почти сразу нас окликнула улыбчивая бойкая китаянка средних лет, представившаяся как Шао Шэнь. И вот мы сами не заметили, как казались на экскурсии по старому дому:

21.

Два его этажа соединяют парадные лестницы:

22.

А косметический ремонт сочетается с удивительной сохранностью деталей - не то что перила и решётки в духе русского модерна:

23.

Но даже узорчатая плитка на полу и растрескавшиеся от времени ручки на оконных рамах:

23а.

Порой мы встречали в коридорах каких-то других, сплошь пожилых людей, а в ресторане с типичными для Китая крутящимися столиками (чтобы выставлять несколько блюд на большую компанию) со стены на всё это глядел вечно молодой Тин Пу. Помимо ресторана, Шао Шэнь показала нам комнаты со множеством расстеленных кроватей, но без удобств - как я понял с её слов, летом это бюджетный дом отдыха, а большую часть года - небольшой дом престарелых на взаимопомощи:

24.

О том же, что тут было изначально, здание сказало нам само:

25а.

Обратной стороной этот комплекс путейских апартаментов глядит в очаровательный тенистый скверик, где грелось на солнышке ещё несколько старичков, один - в инвалидной коляске.

25.

Довершало идиллию тихое журчание Майхэ и густой лес за рекой:

26.

Фасад бывших апартаментов обращён на ворота путейской дирекции, которая ещё с поезда впечатляет масштабом коммунистической символики:

27.

Заглянув в ворота, можно увидеть в глубине паровоз, модель которого я опознать, увы, не в состоянии. Может быть и вовсе новодел - "1898" явно не серийный номер, а КВЖДшная дата:

28.

Как бы то ни было, он стоит на разворотном круге старого депо, пару секций которого сохранили, когда строили нынешнее электровозное. Их тоже можно увидеть сквозь ворота - только не отсюда, а в створе улицы с кадра №16, ведущей вдоль вокзала:

29.

Дальше на восток можно было пройти ещё пару сотен метров, чтобы посмотреть на остатки пивзавода, основанного в 1900-04 годах под хмель, отлично прижившийся тогда же на окрестных склонах. Пивзаводов в Китае много, но этот был уникален тем, что на нём варили ягодное пиво или выдерживали очень слабое, опять же ягодное вино. С этими напитками, как у нас Агдам с портвейном, Имяньпо и ассоциируется у китайцев старой закалки. Когда и как производство встало - я так и не нашёл, местоположение завода до поездки не выяснил, и лишь при разборе фотографий понял, что именно его водонапорка, труба и один из корпусов просматриваются за деревьями:

30.

Впрочем, Имяньпо буквально пронизан старой индустрией, и чуть пройдя на запад по улице Юнцзюнь....

31.

...в одном из дворов я опознал по моткам проводов и выставленным на улице щиткам старую КВЖДшную электростанцию. В нынешнем энергоизбыточном Китае - брошенную:

32.

Улица упирается в монументальный фасад, который с равным успехом мог принадлежать и памятнику русской эпохи, и новоделу:

33а.

Второй вариант на большей части Китая однозначно вероятнее, но всё-таки - не здесь! С 1972 это больница (причём до 2004 года - железнодорожная), с 1958 здание занимал дом престарелых, в послевоенные годы - санаторий (в том числе - для советских специалистов), при Маньчжоу-го и Фэнтяньской клике - полицейское управление, но изначально, в 1904-23 годах, это была русская гимназия, единственная от Суйфэньхэ до Харбина.

33.

И в беспокойной Маньчжурии с её бандами хунхузов и памятью о кровавом восстании ихэтуаней (1900-01) благоразумно было разместить школу двор в двор с казармами и штабом Охранной стражи:

34.

Их заброшенное здание, видимо ставшее школой при коммунистах, глядит фасадом на пути:

34а.

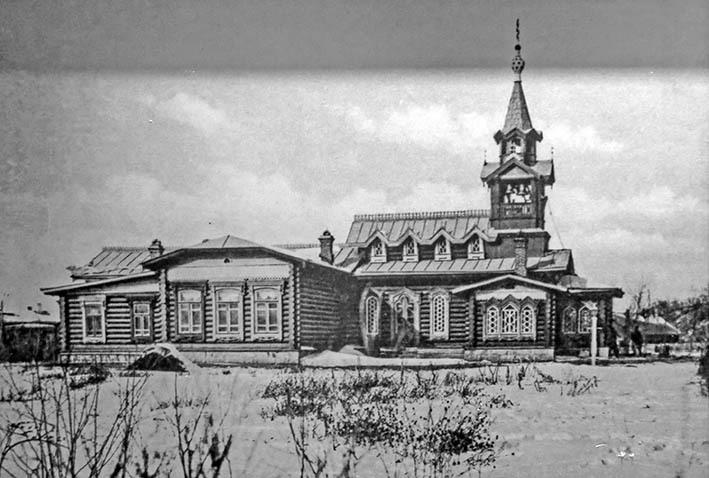

Где-то рядом до 1958 года стояла и деревянная Сергиевская церковь (1901) - старейшая и крупнейшая в Маньчжурии к востоку от Харбина.

35а.

Обойдя кружок по Русской стороне, мы поднялись на виадук. Обратите внимание, что над Имяньпо стоит целый лес невысоких кирпичных труб, и можно представить, какие по зиме над ними распускаются чёрные кроны:

35.

На исторической Китайской стороне - те же трубы, но вид домов, что приземистых старых, что высоких новых, иной:

36.

У виадука, впрочем, нашлась ещё пара русских зданий, которые я было принял за больницу (на самом деле она тут совсем невелика и стоит между апартаментами и школой), но вероятнее, что это были офисы и магазины каких-нибудь купцов, расположившихся поближе к трудолюбию китайских рук, чем к чванству русских начальников. Запомнилась мне не столько архитектура, сколько эпизод: я фотографировал через высокий забор, а Айна перевела реплику шедшей мимо китаянки с ребёнком - "Они фотографируют дома, построенные ими!". Вот что в здешней глубинке впечатляет - китайцы удивляются самому факту визита лаоваев, но абсолютно верно понимают, что нас сюда привело.

37.

Между тем, пустая и пыльная Русская сторона оказалась самым что ни на есть Завокзальем - выйдя из переулка на главную улицу Китайской стороны, мы оказались в маленьком и грязноватом, но шумном и живом городке. Причём, кажется, так в Имяньпо уже лет сто - на Китайской стороне немало и японских зданий:

38.

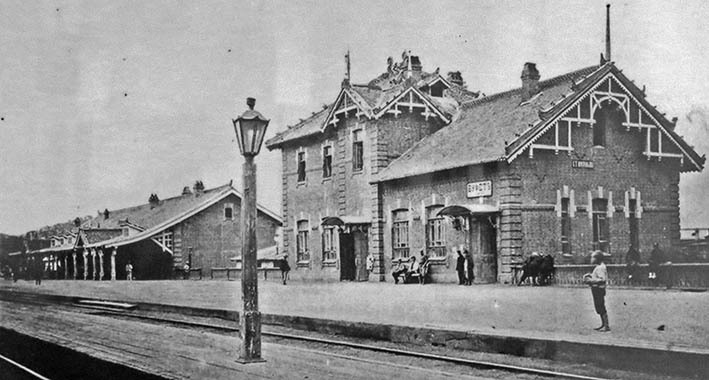

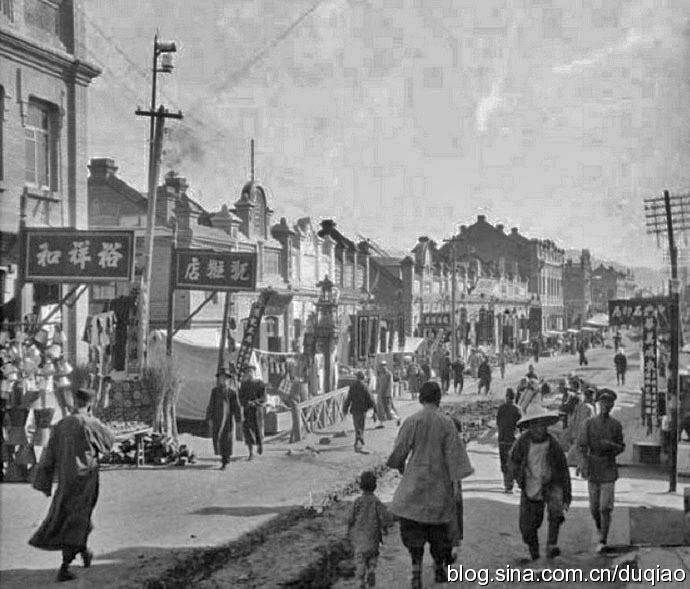

Вот как примерно это выглядело в те времена - в посёлке тогда числилось без малого 4 тыс. жителей:

38а.

Но тогдашний облик лучше сохранили боковые улицы:

39.

Приезжая из не столь суровых краёв, в основном из Шаньдуна, китайцы явное многое заимствовали у русских (например, печи с мощными трубами), но всё приспосабливали на свой лад:

40.

Просто зарисовки китайской глубинки, куда экономическое чудо пока что не особо добралось:

41.

42.

43.

Да и, пожалуй, вряд ли доберётся: пока у нас дрожат, что китайцы захватят Сибирь, население приграничной провинции Хэйлунцзян с пика в 38 миллионов человек в 2010 году сократилось за 10 лет до 31 миллиона. Причём ясно это стало внезапно, из переписи 2020 года - ещё в 2018-м оценки выглядели куда радужнее. И пока ещё по населению китайское Приамурье (так переводится Хэйлунцзян) сравнимо со всей азиатской частью России (но - уже без Зауралья), но пустеет Северная Маньчжурия гораздо быстрее, чем наш Дальний Восток (в Амурской области за те же 10 лет убыль 8%), и немногим медленнее, чем он пустел в 1990-х. В соседнем Гирине ситуация получше, но не сказать, чтобы намного (там убыль в 10% жителей), а только начавший сдавать Ляонин - так он и с Россией не граничит... Добавьте сюда то, что крупнейшие города Маньчжурии пока продолжают расти - и станет ясен масштаб демографической катастрофы в глубинке: население иных округов сократилось более чем на треть. В Хэйлунцзяне абсолютная цифра рождаемости упала с 1960-х годов на 83%, а уровень фертильности в иных районах приближается к показателю "один ребёнок на 3 женщины". По факту сейчас это самая вымирающая территория планеты (не считая горячих точек), и лицом этой катастрофы для нас стал Имяньпо...

44.

По дворам же мы тыкались, чтобы подойти к гигантской "пожаробезопасной мельнице" Ковальского (1928), доминирующей над посёлком, как кафедральный собор. В конечном счёте местные показали нам странный, кажется, мотель с гаражом у каждого номера:

45.

Хозяином мельницы был Владислав Ковальский, внук ссыльного польского повстанца в Сибири, собравшийся было эмигрировать в Америку да зацепившийся случайно за Владивосток. На КВЖД он пришёл как простой строитель, а с 1903 года уже был совладельцем первых в Маньчжурии паровых мельниц в Имяньпо и Куанчэнцзы (ныне район Чанчуня). Преуспев на поставках солдатского хлеба в русско-японскую, в 1906 он основал "Общество Соединенных Маньчжурских мельниц", а в 1910-13 первый раз расширил своё "головное" предприятие в Имяньпо. А заодно - вошёл в новую отрасль, получив лесопильную концессию на Яблоне, а следом ещё в Хэндаохэцзы и Мулине: общая площадь угодий Ковальского достигла 5,5 тыс. км², что больше, например, Ингушетии или Аджарии. Оснастив их лесопилками, Владислав Фёдорович отправлял пиломатериалы на экспорт через владивостокский порт. Но в 1922 этот путь перекрыли большевики, и предприниматель окончательно связал свою жизнь с Маньчжурией. Где-то между 1923 и 1927 годами он запустил в Харбине фанерный завод, что по тем временам можно было сравнить с выплавкой титана или алюминия - из высокопрочной фанеры строились самолёты, и именно такую продукцию Ковальский начал поставлять в США и Европу. А услышав про дюраль, в 1928-м третий раз расширил свою первую мельницу. Которая послужила и Красному Китаю, в 1957 году переоснащённая на переработку риса. Однако теперь - заброшена:

45а.

Старые дома тянутся вдоль главной улицы дальше на запад, но... тут пусты в основном и они. Впереди, у поворота на автодорожный мост, держалась лишь одинокая лавка, торговка в которой звала покупателей протяжно, как зависший над тундрой канюк.

46.

Последний дом в этом странном ряду впечатляет оформлением окон:

47.

И не сразу в общем до меня дошло, что такой сюжет в них вовсе не случайно! Ну, что Россия импортирует гвозди - успели отреветь, отвыть, отматериться, оторвать-отметать, отстыдиться, отпроклинать, отпосыпать голову пеплом и отписАться буквально все, кому не лень, и кажется, в том же Дзене у комментирующих дедов это повод для страданий №2 после фразы Путина про СССР и галоши. Ну а как вам тот факт, что Россия импортирует матрёшки! Наверное, всё-таки не все ( в нижегородском Семёнове хохломская жизнь пока теплится), но определённо - какую-то часть, и немалую. И импортирует не просто из Китая, а отсюда, из Имяньпо, где действует до 50 матрешечёных мастерских, работающих и на всяческие "улицы в русском стиле". А на фабрику похожа явная новостройка под русский модерн с кучей древесины у входа, скрывающаяся за домом с матрёшками в окнах.

48.

Чем ещё славится Имяньпо - иллюстрирует необычайно реалистичная композиция напротив:

49.

А между матрёшечной фабрикой и вилком капусты улица ведёт в гору... и какой-то другой мир, здесь кажущийся столь же странным, сколь московская иллюминация откуда-нибудь из Сковородино. Но обольщаться не стоит - это буддийский монастырь, аналог нашего Большого Белого Собора с Золотым Куполами, сверкающего посреди завалившихся изб.

50.

Ещё выше, за мощной аркой, виднеется явно мемориальное кладбище на высшей точке посёлка. Сергиевский храм, кстати, sobory.ru и pastvu упорно отмечают там, хотя даже пейзаж на фото явно не совпадает:

51.

А в основном Имяньпо - пожалуй, самое мрачное и отставшее во времени место, которое мы только видели в Китае. Это где-то там высокоскоростные магистрали, вторгающийся с Америку и Европу автопром, смартфоны для всего мира, а здесь... здесь нет даже массового туризма, чтоб ради него навести марафет.

52.

Если в Хэндаохэцзы долетают хоть отголоски нынешнего китайского процветания, то здесь воображение так и рисует альтернативную историю. Например, что "клика Безобразова" распалась, а какие-то другие голоса (скажем, через Распутина, пришедшего в Зимний дворец на пару лет пораньше) нашептали Николаю II, что с Японией надо дружить, и разделить сферы влияния по Тумангану. Но японский сторонник этого решения Ито Хиробуми всё равно словил в 1909 году пулю партизана Ан Чун Гына (только не в Харбине, а скажем в Чемульпо), и когда Япония аннексировала Корею, России ничего не осталось, как аннексировать Маньчжурию и объявить её Заамурским генерал-губернаторством в составе Харбинской, Мукденской и Квантунской областей. Дальше в тяжёлых боях Гражданской войны, где белую оборону крепко держал начальник КВЖД генерал Дмитрий Хорват при поддержке японцев, красные сумели переманить на свою сторону хунхузов во главе с Чжаном Цзолинем (в реальной истории - глава Фэнтяньской клики), который в 1922-м стал первым председателем Маньчжурской ССР. В рамках коренизации её столицу перенесли в 1927 году из Харбина в Мукден (Шэньян), выделили Цицикарскую (более аграрную) и Аньшаньскую (более металлургическую) области, а по окраинам дополнили это всё национальными автономиями. Как Баргут-Монгольская АССР с центром в Хайларе на западе, Корейская АССР с центром в Хунчуне на востоке (с прицелом понятно на что) да Даурский, Эвенкийский и Нанайский автономные округа на севере. Потом коренизация обратилась вспять, и все их, кроме первого, упразднили, причём Корейскую АССР - с депортацией её титульных жителей в Среднюю Азию. Чжана Цзолиня и сын его Чжана Сюэляна расстреляли 1937-м, и даже маньчжурский язык в качестве официального заменили китайским, сперва переведя его на кириллицу. Так и жили: основной ход Транссиба по старой КВЖД, металлургический флагман Ленинши (ранее Аньшань), оборонпром в Гирине, двухмиллионный Мукден (5-й по величине город Союза), миллионный Харбин, остававшийся в МаССР русской столицей (75% русских при 30% по республике), субмиллионный Дальний и тихоокеанский флот в Порт-Артуре (скорее всего - переименованном в честь какого-нибудь революционного матроса, хотя флот вместо угнанного белыми в Циндао пришлось воссоздавать с нуля). На их фоне Владивосток остался второстепенным провинциальным городом с населением тысяч в 300, и ладно хоть Хрущёв не успел Приморье подарить. Но отношение с Мао испортил, а как результат - кровавый пограничный инцидент в 1969 году на одном из остров Жёлтого моря. Затем - распад Союза. Здесь - взятки и поборы пограничников на поездах Москва - Владивосток, исход русских в Приморье и Сибирь, страхи лишиться базы Порт-Артуре, мучительная реконструкция Транссиба и брошенная на середине стройка БАМа. Там - пожизненный президент с китайским именем, перевод языка на латиницу, проамериканские и прокитайские партии, да маргинальные русские организации, планомерно раздувающие неприязнь между РФ и КНР. И - примерно вот такая жизнь среди заброшенных заводов и развала ЖКХ, пока за Жёлтым морем строят небоскрёбы...

53.

Мимо бывшей гостиницы времён Маньчжоу-го мы по автомобильному мосту вновь начали переходить железную дорогу:

54.

Отсюда лучший вид и на мельницу Ковальского:

55.

Но в общем снимал все эти кадры я на бегу - мы уже серьёзно рисковали опоздать на поезд. С моста мы вышли на прямую улицу вдоль железной дороги с остатками мостовой, фасадами путейских зданий за станционным забором да дружелюбно-озадаченными взглядами пожилых, землистых от вечного труда, явно не богатых китайцев на порогах фанз:

56.

Последним впечатлением Имяньпо стал большой дом или может быть цех, по виду конца ХХ века, на фронтонах которого уживались коммунистическая звезда, китайский дракон и олимпийские кольца:

57.

Успев поволноваться, на вокзал мы всё же успели, и его сотрудники шумной толпой провожали нас, добрую половину всех пассажиров, на поезд до Ачэна. О котором, с окрестностями, следующие две части.

КИТАЙСКО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (2024)

Маньчжурия. Обзор путешествия и оглавление серии.

Желтороссия. Русское наследие Китая.

Нюансы и лайфхаки Китая.

Транспорт Китая.

Восточная КВЖД

Пограничный (Гродеково) в России и начало Суйфэньхэ.

Суйфэньхэ (Пограничная).

Муданьцзян. Город и станции восточнее.

Муданьцзян. Бохай.

Хэндаохэцзы.

Имяньпо.

Ачэн. Город и усадьба "Волга".

Ачэн. Хуэйнинфу.

Харбин - будет позже.

Западная КВЖД - будет позже.