КВЖД. Часть 6: Ачэн и усадьба "Волга"

Преодолев хребет с непроизносимым названием Чжангуанцай, в зелёных сопках которого стоят показанные в прошлых частях Имяньпо и Хэндаохэцзы, - самые сохранные, но при этом по-разному, посёлки Китайско-Восточной железной дороги, - последняя спускается на Маньчжурскую равнину. Здесь встречает Ачэн - крупный (300-400 тыс. жителей) город-спутник Харбина, довольно серый и бесхарактерный сам по себе, но интересный несколькими местами окраин и окрестностей - как крупнейший промышленный памятник Желтороссии, китайский взгляд на Россию в усадьбе "Волга" или средневековое городище Хуэйнинфу, которое, впрочем, я оставлю для следующие части.

Продравшись через Маньчжуро-Корейские горы (последним рубежом которых и был Чжангуанцай), поезд едет среди полей. Горы, оставшись позади, стоят скалистым фасадом: пожалуй, именно между Хэндаохэцзы и Ачэном на КВЖД самые красивые пейзажи.

2.

Это странное сочетание - то ли дальневосточная, то ли южно-уральская природа, но при этом, как где-нибудь во Вьетнаме, возделан каждый клочок плодородной земли, даже метр на метр. Одна из всекитайских специализацией Хэйлунцзяна - пищепром на "северных" (вроде пшеницы, гаоляна или картофеля) культурах.

3.

Ещё Китай напоминает о себе пагодами на сопках:

3а.

Но в первую очередь - урбанистическим пейзажем с узкими "рёбрами" 30-этажек, который вдруг буквально материализуется в полях. Удивление я с непривычки выразил так эмоционально, что кажется, даже полный вагон китайцев вполне понял, чему я так удивлён. И мне лишь предстояло понять, что в Китае такой пейзаж типичен, а большой город от малого здесь отличается занимаемой площадью, но не высотой. На самом деле Шанчжи совсем не огромен - 140 тыс. жителей, да и то вместе с сельской округой.

4.

С другой стороны от путей - могучая новая ТЭЦ. Насколько я понимаю - именно ТЭЦ: в Китае есть и такое понятие (более из области сарказма), как Великая стена отопления, то есть вполне чёткая граница где-то между Хуанхэ и Янцзы, к северу от которой в домах тепло, а к югу холодно (причём у "стены" эти дома могут стоять в прямой видимости друг от друга). А вот централизованной горячей воды нет нигде - даже Харбин весь на бойлерах.

5.

Ну а город, который мы пересекаем, назван, совсем как у нас, в честь героя-партизана, павшего смертью храбрых в 1942 году. С той разницей лишь, что командовавший местным подпольем Чжао Шанчжи убит был японцами. На карте его увековечили в 1946 году, в первые месяцы Гражданской войны, тем более КВЖД так и осталась в тылу коммунистов. Исторически этот уезд в низовьях реки Майхэ назывался Чжухэ.

5а.

На станции был очень красивый вокзал (1925), того же проекта, что в Ябули из прошлой части. Но оба были снесены безжалостно, причём здешний - в 2015 году, успев попасть в объектив китайских фототуристам и блогерам.

5б.

5в.

Майхэ, вдоль которой мы ехали всю прошлую часть (включая сам Имяньпо) здесь круто поворачивает на север, отсекая от Чжангуанцая ещё один горный массив Маоэршань (Шапка-гора) вокруг одноимённой остроконечной вершины (805м). КВЖД у её подножья вновь начинает петлять, и это при том, что её неплохо спрямили - так, чуть севернее станции Сяолинь на карте можно найти домики и вокзал, в 1960 оставшийся без железной дороги.

6.

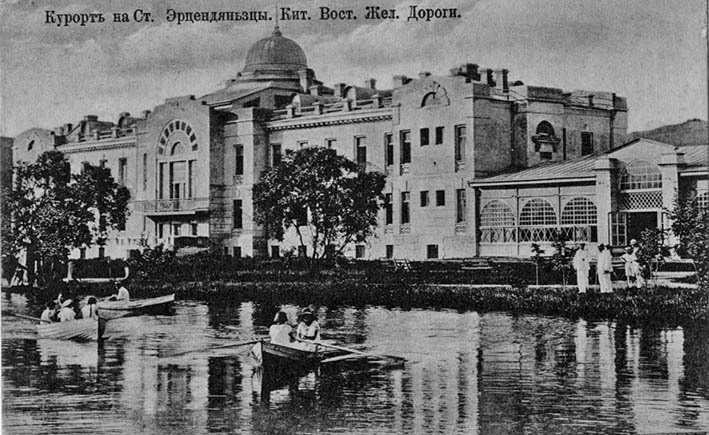

Но главное свойство Маоэршани в том, что это "домашние горы" Харбина, с тех пор как вырос этот город популярное место отдыха его жителей. Тут и сейчас действуют горнолыжный курорт Цзихуа и лесной парк Маоэршань (1954) с крупнейшим в стране (558 гектар) Северным лесным зоопарком (я так понимаю - что-то вроде нашего Шкотово) уссурийской фауны. Ну а название станции Юйцюань, до 1936 года Эрценцзяньцзы, для харбинцев 1920-30-х годов звучало примерно как для москвичей Малаховка, а для петербуржцев Вырица: здесь находился район городских дач. Какие-то из них вроде бы ещё стоят по склонам (фото как минимум одной есть здесь), а между дачами затесалась и пара курортов. От санатория советского масштаба не осталось вроде бы ничего, кроме подборки архивных фото (можно найти здесь)...

6а.

...а вот на горнолыжном курорте, который при Маньчжоу-го полюбили и японцы, уцелело по крайней мере главное здание с тонкими шпилями. Причём - от станции до него и километра нет... Но пассажирские поезда останавливаются в Юйцюане раз в день и в не самое удобное время, а съездить автобусом обратно из Ачэна (километров 20) нам не хватало времени.

6б.

Ачэн встречает руинами моста через реку Ашихэ, или, на маньчжурский манер, Аличуха. По ней называлось в 1730-1906 годах цинское фудутунство, с реорганизацией которого в уезд на карте и возникло нынешнее название: проводя параллели с русским языком, это как если бы Оренбург со сменой царской губернии на советскую область превратился бы в Оград - Ачэн буквально значит просто "Город А.".

7.

Приближение станции выдаёт бывшая казарма Охранной стражи КВЖД, с 1964 года школа, к северу от путей:

8.

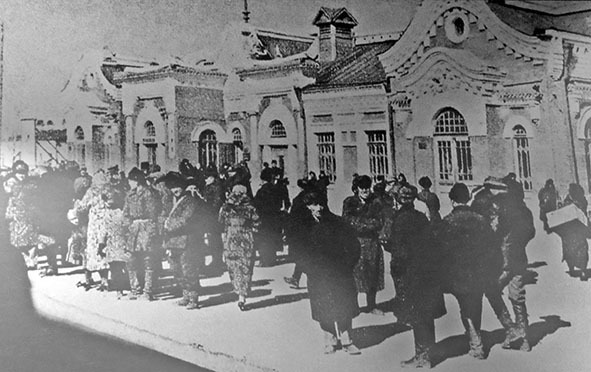

Станция Ашихэ (её название синхронизировали с городом лишь в 1936-м) была примечательна редким на КВЖД вокзалом в китайском стиле, не знаю точно когда и почему перестроенным так из типового здания:

9а.

Как бы то ни было, и он снесён примерно в 1960-х - теперь на станции Ачэн бетонная коробка, раньше похожая на заводской корпус, а после реконструкции - на казино с борделем:

9.

Куда интереснее вокзал смотрится внутри:

10.

На площади под вечер гремела музыка и танцевал народ - весьма популярный досуг у китайцев (в большинстве своём - пожилых). К вокзалу примыкает пыльный усталый район ХХ века, а над ним вверх и вверх растёт новый Китай:

11.

Куда-то за те высотки с кадра выше мы и поехали на автобусе: выросший из предместий основанной в 12 веке цзиньской столицы, Ачэн ещё в Желтороссии слыл ближайшим старым городом к Харбину, и его центр - не у станции, а в 2-3 километрах южнее, где в 18-19 веках жил фудутун. Вход в гостиницу оказался расположен между несколькими едальнями, а посидев под вечер в "дунганке", мы завалились спать - позади были прогулки в Хэндаохэцзы и Имяньпо да три поезда, на первом из которых в 6 утра мы покинули Муданьцзян. Но и просыпались, и засыпали мы в тот день в почти что одинаковых пейзажах:

12.

Хотя Муданьцзян вырос в ХХ веке, а Ачэну несколько веков, пейзажи обоих городов одинаково скучны. Больше зданий глаз цепляется за бытовые сюжеты, а ими Город А прямо-таки неожиданно богат. Как вам, например, уличное ателье?

13.

Или "биржа" подёнщиков напротив? Тогда я ещё не знал, что это уходящая натура, а большие города Китая неуклонно принимают рафинировано-современный вид.

14.

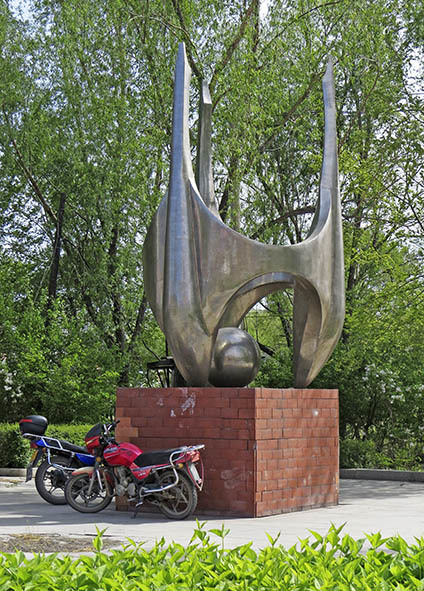

В старомодном рабочем Ачэне даже памятники...

15а.

...часто стоят не в ухоженных скверах, а среди мастерских, базарчиков, припаркованных селянами тракторов:

15.

Самым примечательным местом в центре города оказался, извиняюсь за выражение, парк Хуйнин (ладно, Хуэйнин или хотя бы Хойнин в дореволюционной орфографии - напрямую китайский hui в русский язык не транскрибируют):

16.

Но именно здесь случилось моё первое знакомство с миром китайских парков, устроенных по конфуцианским идеям, даосским практикам и житейскому опыту, копившемуся тысячами лет. От внешнего мира такой парк отделён стеной, а внутри него обязательно есть озеро плавных, но причудливых форм с беседками на берегах и горбатыми мостиками на протоках:

17.

Правильный китайский сад цветёт круглогодично. В Маньчжурии, конечно, этого не добиться никак, но здесь пошли другим путём, годовую норму по цветам выполняя за весенний месяц:

18.

На извилистых аллеях - скульптуры. Канонически - каких-нибудь мудрецов, божков, монархов или хотя бы просто славных предков, но в Красном Китае актуальнее герои войны и труда. Главный, впрочем, всё равно конь - его мы уже видели на панно вокзала:

19.

А эта явно не китайского вида русалка - видимо, делалась для усадьбы "Волга", но слишком пошлой оказалась даже там:

19а.

Однако главное украшение китайского парка - люди. Патентованный коллективизм особенно заметен даже не в труде, а в досуге: выбор хобби и кружка по интересам в Китае невелик, за его пределами единомышленников искать почти нет смысла даже в мегаполисе, но если уж попал в струю - возможности почти безграничны. Поэтому в китайском парке на каждой поляне какая-нибудь яркая движуха - тут несколько десятках человек в ханьфу (традиционных костюмах) танцуют с веерами:

20.

Там в каждой беседке дедушка играет на эрху:

21.

Но через парк мы только срезали дорогу, и за оградой весь этот яркий уютный мирок вмиг исчез без следа. Мы вышли на берег грязного зловонного канала между стройплощадкой и мёртвой промзоной, и зажав нос, я сказал:

-Торжественно нарекаю эту реку Вонюхэ!

Пётр и Айна мгновенно перевели:

-Река Лежащей Коровы.

-Значит, давно лежит!

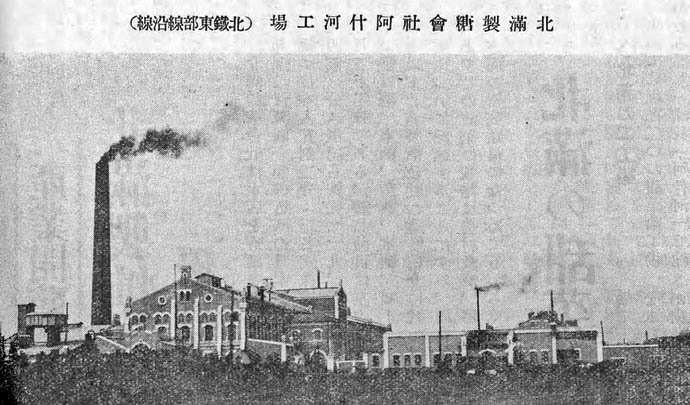

Но именно в промзону мы и направлялись - за исторический центр в Ачэне сахарный завод "Ашихэ":

22.

Тут стоит сказать, что сахар в Китае знали с незапамятных времён, а соседняя Индия даже поставляла его Риму. Даром что и туда, и туда сахарный тростник завезли малайцы, а сама эта культура стала главным достижением, пожалуй, самого неочевидного из древних центров земледелия - Новой Гвинеи, где папуасы как наловчились что-то выращивать на излёте каменного века, так и жили этим вплоть до эпохи колониальных захватов. И на базарах современного Китая сахарный тростник лежит где-то рядом с арбузами и бананами, а за небольшую плату продавец ещё и выжмет из него мутно-зелёный, до тошноты приторный сок. Но в целом китайская кухня не богата сладостями, да и в чай тут сахар класть так же противоестественно, как например заливать туда уксус. В России, куда китайский чай проник уже в 17 веке, его сластили мёдом или вареньем, но первый завод по переработке импортного тростника уже в 1719 году заработал в Петербурге...

23.

В общем, сладкие кристаллы представляли собой товар массовый, но при этом - весьма дорогой. Пока в 1743 году берлинский химик Андрес Маргграф в перерывах между поисками флогистона обнаружил, что сахар есть и в самой обыкновенной свёкле. Не имея, в отличий от Англии, Франции или Испании, тропических колоний с меднокожими рабами на тростниковых плантациях, немцы, - как прусские (потомок беглых гугенотов Франц Ашар), так и русские (фармацевт Иоганн Бидгейм из Московского университета), - ухватились за новую технологию и где-то к концу века придали ей промышленный вид. В двух странах производство началось почти синхронно: в 1801 году свекольно-сахарный завод Ашара под патронажем Вильгельма III заработал в силезском Кунерне (ныне Конары в Польше), а в 1802 - завод купца Якова Есипова и отставного генерала Егора Бланкеннагеля в селе Алябьево Тульской губернии. Однако уже к середине 19 века, начиная с первого завода в селе Трошино Киевской губернии, мировым центром свекольно-сахарной промышленности сделалась Украина. В ходу был даже термин Сахарный Донбасс (при Советах "осевший" в Винницкой области), а "сахарные короли", как Терещенки из Глухова, Харитоненки из Сум или обосновавшийся в Тростянце петербуржец Леопольд Кёниг входили в число богатейших людей Российской империи. Модерновый Киев начала ХХ века не случайно так похож на торт - самые роскошные его дома строились на "сладкие" деньги. Определённо, не оставалось в стороне от сахарного бума и Царство Польское, ну а "русские" в Маньчжурии - это буквально все выходцы из Российской империи: по факту мы нашли в Ачэне польский след. В 1905-08 годах предприниматели Густав Гротгуз, Станислав Коверский и Богдан Броневский построили на Ашихэ первый в Китае завод по производству сахара из свёклы:

24а.

В те же самые годы Аарон Каган, еврей из Динабурга и по факту один из основателей Новосибирска, строил паровые мельницы на Алтае. Гражданская война забросила его в Харбин, где он занялся тем же самым как один из владельцев основанного в 1902 году "Акционерного общества Сунгарийских мельниц" (не путать с "Соединёнными Маньчжурскими мельницами" Ковальского из прошлой части!). В 1926 Каган купил завод Ашихэ у поляков, и после реконструкции продал в 1931 году американскому еврею с как нельзя более актуальной фамилией Цукерман. Причём есть у меня подозрение, что был он из тех Цукерманов, чей кружевной деревянный дом украшает Красноярск: по крайней мере уехали они в 1919-м именно в Америку, но старые связи не могли не сохранить. При Маньчжоу-го, в 1934-43 годах, еврея понемногу оттеснил от сладостей японец Кюэмон Такацу из Японского сахаропромышленного общества в Осаке, но окончательно гражданин США Цукерман выбыл из бизнеса лишь в войну, оказавшись с партнёром по разные стороны фронта. Красная Армия, погнав японцев, вернула завод Ашихэ тем, кого когда-то сама погнала из России: временным управляющим стал "Чурин и Ко" (до революции богатейший торговый дом Дальнего Востока из Николаевска-на-Амуре), а всерьёз и надолго предприятие решили приобрести табачные магнаты Илья и Абрам Лопато из Тракая, начинавший в Крыму, но преуспевшие именно в Маньчжурии, свой торговый дом зарегистрировав и вовсе в 1914 в Гонконге. Наконец, в 1950 году пришёл лесник, или вернее Кормчий, и всех разогнал - Ачэнский сахарный завод забрало себе государство. Для КНР это предприятие осталось флагманом отрасли, где редкое десятилетие проходило без внедрения новых технологий и научно-прикладных открытий. Вот только... для Китая сахарная промышленность - отрасль второстепенная, а уж свекольно-сахарная - экзотика, примерно как в России чаеводство. Спрос на сахар у китайцев невелик, а по объёму производства (около 11 миллионов тонн в год) КНР занимает, внезапно, всего лишь 3-4 место в мире - втрое отставая от Индии и Бразилии, в иные годы - от небольшого Таиланда, и в 1,5-2 раза превосходя Россию (на 6-7 месте, в разные годы вровень с США и Мексикой), остающуюся лидером по сахарной свёкле. Ещё из "свекольных" стран в десятке остаётся Германия, а вот Украины в списке уже очень давно нет. Более того, основное сырьё в Китае всё равно тростник, а свёкла стала наглядным опровержением тезиса "китайцы едят всё, что съедобно" - в их кухне она не то чтобы вовсе отсутствует, но блюд с ней можно не встретить, проведя в Поднебесной всю жизнь. Не особо нужный стране, завод Ашихэ обанкротился в 1998 году, став первой крупной жертвой Азиатского кризиса... Теперь его площадка такая:

24.

Но зато и ходить по ней можно свободно. По левой стороне улицы, ведущей от арки у Вонюхэ, встречает несколько домов (1905-08), видимо апартаментов начальства:

25.

Кажется, поляки пытались привнести в их вид немного готики. Что интересно, все три дома разные, но уровня "найди 10 отличий":

26.

За ними стоят вдоль грязных переулков домики попроще, возможно - уже "еврейских" времён. Звучала в них поначалу, определённо, русская речь или идиш - китайские работяги жили за территорией в фанзах:

27.

По другой стороне улицы тянутся мощные корпуса на "фасаде" завода - какие-нибудь конторы и лаборатории, по виду опять же скорее 1920-30-х:

28.

Конкретику по отдельным зданиям найти теперь вряд ли возможно:

29.

Но вот этот корпус, я уверен, японский - конструктивизм, баухауз и прочий интернациональный стиль эмигрантский Харбин закономерно не принял:

30.

Посередине - видимо, контора в том же слегка фортификационном стиле, что и апартаменты:

31.

А за ней и задраенный наглухо (сталкерам ловить нечего!) цех, за которым до труб тихо гудящей ТЭЦ тянется щебёночная пустыня на месте снесённых зданий. Из клубящейся над ней белёсой пыли порой выходили то компания загорелых работяг, то дедок с триколкой металлолома. В нашу сторону, при этом, все они даже не смотрели:

32.

Последнее здание примерно напротив "японского" корпуса более всего похоже на заводской магазин:

33.

Из заводского посёлка мы снова вышли к арке с кадра №22 (которая над Вонючей речкой), отделявшей промзону от внешнего мира. Отсюда всего квартал до вокзала, а потому старые домики на том берегу - уже путейские, а не фабричные:

34.

Торговля и учреждения в Китае, как это часто бывает в Азии начиная от Турции, часто кучкуются кварталами. И мёртвому заводу так органично противолежит квартал каменщиков по надгробиям:

35.

Среди которых чуть ближе к мосту Ашихэ притаилась в бурьяне тории - ворота японского храма с "насестом" для петуха, крик которого пробуждает богиню солнца Аматэрасу. В бывшем Маньчжоу-го - редкость куда более редкая, чем в бывшем Карафуто:

36.

Здесь мы поймали такси, и захватив рюкзаки из гостиницы (дело шло к полудню, так как утром ездили ещё в Хуэйнинфу), прибыли в какой-то совершенно неприметный переулок за базаром. Где, однако, стояли большие высокие автобусы, по заполнению отъезжавшие в Харбин. Следующие 15 километров остались единственным от самой границы пробелом в КВЖД, который я так и не проехал на поезде - линия остаётся на левом берегу Ашихэ, а трасса идёт правым берегом. Ачэн провожает современной индустрией:

37.

Мелкими, но крепкими заводами какого-то тяжпрома - треть мирового промпроизводства в Китае держится отнюдь не на гигантах.

38.

А в основном - то же Подмосковье с его посёлочками, базами отдыха и всепроникающей скукой. Только, конечно же, с местной спецификой:

39.

А среди всего этого, на полпути между Ачэном и окраиной Харбина, расположилась Усадьба "Волга", к которой от автобусной остановки нас подвёз ждавший там клиентов таксист. Название звучит для русского уха немного странно, но - явно не страннее, чем, скажем, ранчо "Миссисипи" или замок "Рейн". Русская культура же в Китае как минимум не уступает популярностью любой из европейских культур, а в Маньчжурии - ещё и хорошо продаётся. И вот в 2006 году Хуан Цзусянь, солидный директор основанного в 1988 году Харбинского машиностроительного завода "Дунцзянь" (который производит строительную технику вроде башенных кранов, подъёмников или бетономешалок) и просто большой русофил устроил в сырой пойме Ашихэ тематический парк в русском стиле. Для организации которого, к тому же, не постеснялся пригласить российских краеведов и найти архитектурные прототипы: получилось что-то на уровне дворца Алексея Михайловича в Коломенском, но для Китая это вообще-то Уровень. В воротах (правда, запертых - вход чуть правее) я сходу узнал Илимский острог:

40.

А в мельницах - мезенскую Кимжу:

41.

Вот только интересовало меня из всей "Волги" буквально единственное здание, расположенное к тому же в самой глубине парка. Проходная с кринолиновыми платьями напрокат, однако, встретила нас ласковым улыбками сотрудниц... и ценником в 130 юаней (около 1800 рублей), причём со скидкой на несезон! И вроде всё логично: здания "Волги" вовсе не бесплатно строились с нуля, а не достались от славных предков, и строились именно для того, чтобы показывать их за деньги! Но отдавать такую сумму, чтоб посмотреть на новодел?! Если бы не проделанный путь (ради которого мы, по сути, пожертвовали Юйцюанем) - я бы просто махнул рукой и отступился. А так... наша команда расположилась с рюкзаками на лавочке, а я, поглядев по сторонам, пошёл искать дыру в заборе. Это оказалось нетрудно - забор уходит в лес, а в лесу хватало и щелей меж выбитыми прутьями, и подкопов. Ближе к цели меня догнала Айна, и со словами "как ты понимаешь, такую авантюру я пропустить не смогу", первой просочилась под забором. Отряхнувшись, мы вышли на аллею, и вскоре брели среди сверкающих новизной зданий, одно другого чудней. Наша цель - вон там, под зелёной кровлей, на острове в старице Ашихэ:

42.

Большая часть зданий "Волги" - это причудливая "ропетовщина", видимо по мотивам купеческих дач и каких-нибудь павильонов дореволюционных выставок.

43.

Но и они радуют глаз вниманием к деталям:

44.

Причём - деталям, которые китайцу просто не пришли бы в голову!

44а.

44б.

В стороне - "ложная готика", и не удивлюсь, если работали над ней те же люди, что восстанавливали Царицыно при Лужкове:

45.

Среди всего этого бродят в сопровождении фотографов со всей аппаратурой восторженные люди в кринолинах и камзолах, для нас столь же сказочных, сколь и для них:

46.

И в общем если здания - добротный китч, а их гостям скорее умиляешься, то реально лютый фейспалм (или уже кринж? или просто стыдобища?!) - это скульптуры:

47.

Иные срамны не только формой, но и сюжетом, видимо обыгрывая репутацию славянских женщин в мире:

48.

Среди них сидит Александр Сергеевич Пушкин, и на лице его написаны мучительные попытки сложить своей лёгкой летучей строфой слова "Плиз, самбади, килл ми!".

48а.

Всё это правда интересный опыт - увидеть свой народ глазами иного народа:

49.

Но помимо чистой коммерции, Хуан Цзусянь затеял это всё, чтоб воплотить поистине прекрасную мечту. Ведь одним из символов Харбина был деревянный Никольский храм (1899-1900), заложенный как путейская церковь, но уже в 1908 ставший кафедральным собором. Освящённый среди бараков и времянок строящейся КВЖД, большую часть своей истории он стоял на круглой площади за полкилометра от вокзала: это не храм построили в городе, а напротив - город вырос вокруг него. Не самый большой и не самый роскошный, собор оставался константой, живым сердцем Желтороссии, маяком для потерявших родину в 1917 году...

50а.

В 1957 году переданный Китайской православной церкви, он сохранил значение главной в стране святыни этой в общем-то не прижившейся среди китайцев религии, и даже службы в нём вёл албазинец Стефан У. В том числе последнюю 18 августа 1966 года, на которую вдруг заявилась компания незнакомых студентов. Попрощавшись и пообещав придти ещё, обещание это студенты сдержали: 23 августа, с барабанами и свирелями, на площадь ворвалась огромная толпа хунвейбинов с пекинцами во главе, и не нашлось в городе силы, что встала бы у них на пути. Отца Стефана облачили в набитый стекловатой шутовской халат, заставляли стоять на коленях на острой щебёнке, били деревянным молотом, а позже из больницы он отправился прямиком в тюрьму, где и был через несколько лет расстрелян... На площади к барабанному бою добавился звон колоколов, но был то не благовест, а какофония: под создаваемый шум хунвейбины выносили убранство собора, все иконы и утварь, и сжигали их в двух огромных кострах. А когда жечь стало нечего - сбросили колокола и раскатали церковь по брёвнышку:

50.

Видевший это всё ребёнком Хуан Цзусян вернул русский храм из небытия - теперь в своих владениях:

51.

Да, из оцилиндрованного бревна и с металлочерепицей, но... на мой взгляд, сам порыв столь благороден, что делать тут эстетское фэ попросту нехорошо. Тем более когда хунвейбины вновь шагают по планете, поменяв только лозунги и разрез глаз:

52.

Википедия пишет, что от изначального храма тут закладная плита, но я её так и не высмотрел:

52а.

Внутри - резной иконостас да исторические фото по стенам:

53.

Неуловимо покинув "Волгу" через тот же подкоп и воссоединившись с Петром и Наташей, мы вышли на ближайшую просёлку. Где вскоре поймали пригородный автобус до ближайшей станции Чэнгаоцзы километрах на 5 ближе к Харбину, почти на его окружной. Пересадку на автобус до города, первых станций метро, можно было сделать на площади до отвращения пригородного вида:

54.

В Чэнгаоцзы есть типовой вокзал, а где-то за путями - и пара-тройка КВЖДшных домов:

55.

Впереди - Харбин:

56.

О котором я расскажу (возможно, не подряд) в 10 частях... только не сразу: в следующей части сделаем в Хуэйнинфу ещё одно древне-историческое отступление.

КИТАЙСКО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (2024)

Маньчжурия. Обзор путешествия и оглавление серии.

Желтороссия. Русское наследие Китая.

Нюансы и лайфхаки Китая.

Транспорт Китая.

Восточная КВЖД

Пограничный (Гродеково) в России и начало Суйфэньхэ.

Суйфэньхэ (Пограничная).

Муданьцзян. Город и станции восточнее.

Муданьцзян. Бохай.

Хэндаохэцзы.

Имяньпо.

Ачэн. Город и усадьба "Волга".

Ачэн. Хуэйнинфу.

Харбин.

Западная КВЖД - будет позже.