Сюурлий

«Слово о полку Игореве» - известнейший памятник древней русской литературы - описывает неудачный поход на половцев новгород-северского князя Игоря Святославича в союзе с Всеволодом, Владимиром и Святославом Ольговичем (1185 г.). По времени написания «Слово» относят к 1187-1188 году.

Сюурлий - название реки, на которой произошло столкновение войск Игоря Святославича и половцев; упоминается в Ипатьевской летописи: «Заутра же, пятъку наставшу, во обеднее веремя, усретоша полкы половецькие, бяхуть бо до них доспеле - веже свое пустили за ся, а сами собравшеся от мала и до велика, стояхуть на оной стороне рекы Сюурлия... И яко быша к реце ко Сюурлию, и выехаша ис половецьких полков стрелци и пустивше по стреле на русь, и тако поскочиша. Русь же бяхуть не переехале еще реке Сюрлия, поскочиша же и ти полци силы половецькии, которие же далече рекы стояхуть» [ПЛДР: XII век. М. 1980. С. 352]. У Татищева название Сюурлий выглядит иначе: «Суугли» [История Российская с самых древнейших времен. М., 1774. Кн. 3. С. 262-263].

В первых изданиях «Слова» издатели придерживались написания Татищева, определив местоположение Сюурлия обобщенно «в Половецких кочевьях». В последующем был выдвинут целый ряд гипотез о местонахождении реки:

1. «Нижнедонской» вариант предложен Карамзиным, который отождествил речку Сальницы с Салом, а Каялы с Кагальником, Сюурлий локализуется в низовьях Дона.

2. «Среднедонецкий» вариант локализации Сюурлия был впервые выдвинут П.Г.Бутковым и получил наибольшее признание. Сам Бутков сначала отождествил Сюурлий с р. Тор (совр. Казенный Торец), а затем - с р. Бахмут, ибо «на Бахмуте же в 38 верстах от слияния Тора с Торцем (совр. Сухой Торец) упоминается в 1706 году колодец Суровец (Сюурли)».

3. «Верхнедонской» вариант впервые был предложен И. Д. Беляевым: «С половцами Игорь встретился первый раз на Сурьме (нынешний Чир)... Сюурлий еще южнее». Согласно версии П. Ткаченко Сюурлий - р. Ольховатка.

4. «Орельский» вариант принадлежит Н. Я. Аристову. Он предложил слияние р. Орельки и р. Орели понимать как «Суорель», ибо «сливаются две Орели, а так как в летописи Орель по-русски называется Угла, Угол, то верно будет и чтение Татищева, который эту реку называл Суугли» (Ипат. лет.: «Возворотишася Русь и стояша на месте, называемом Ерель, его же Русь зовет Угол».

5. «Самарский» вариант родственнен «Орельскому», в нем Сюурлий также локализуется в бассейне Днепра, а не Дона. Впервые вариант обосновал А.В.Логинов, считавший, что Сюурлий - это р. Орляя, приток р. Волчьей, в свою очередь впадающей в р. Самару.

6. «Верхнедонецкий» вариант предложен П. В. Ивановым, по которому войска Игоря встретились с половцами в междуречье Северского Донца и Оскола. Согласно этой версии Сюурлий - р. Орлик, приток Оскола.

7. «Нижнедонецкий» вариант был выдвинут В.А Афанасьевым. (Сюурлий - р. Должик, приток р. Каменки); В.М.Глуховым (Сюурлий - р. Быстрая) и В.И.Стеллецким (Сюурлий - либо р. Быстрая, либо р. Калитва).

В вопросе об этимологии гидронима Сюурлий ясности нет, существует множество различных предположений. Его возводят к тюрк. словам со значением «вода» (су-) + название реки (Арцыбашев, Ваденюк, Федоров, Корж), а также «две Орели» (Аристов), «разлив воды» (Кудряшов), «быстрая», «счастливая река» (Глухов), «с крутым подъемом» (Стеллецкий), «много быков» (Рыбаков), «изобилующая мошкарой», «имеющая поросль камыша», «река с волоком» (Баскаков) и др.

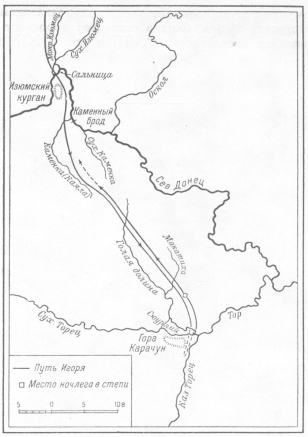

Я остановлюсь на Среднедонецком варианте, который мне кажется наиболее обоснованным. Столкновение северских войск с половцами разыгралось в районе между Изюмом и Казенным Тором, Северским Донцом и Сухим Торцом. В пользу такой локализации свидетельствует указание в Книге Большому Чертежу на местонахождение реки Сальницы около Изюма. Сальница впадает в Северский Донец с правой стороны между реками Изюмом и Изюмцом вблизи нынешнего города Изюма. Возле Сальницы находился Изюмский курган («Кременная гора»), за который выступила в степь Русь. Об этом говорится в «Слове»: «О, Русская земля! Уже за шеломянем еси!». Из летописного описания похода Игоря Северского видно, что Каяла находилась в районе между реками Сальницей и Сюурлий, от которой русские отступали к северу «хотяхуть бо бьющеся дойти рекы Донця». Согласно летописи, от Сальницы русские шли всю ночь и на следующий день, в пятницу 10 мая, «в обеднее время», увидели половецкие полки, стоявшие на другой стороне реки «Сюурлия». Реку Сюурлий, таким образом, надо искать на расстоянии полуторадневного перехода от Сальницы. Русская рать в течение ночи и утра следующего дня могла пройти от Сальницы до Сюурлия около 40-45 верст. Это соответствует расстоянию между Изюмом и местом слияния Голой Долины, Сухого и Казенного Торца. Косвенно такое местоположение реки Сюурлий подтверждается сообщением В. Н. Татищева о том, что от этой реки половцы отступили «за гору». Действительно, в углу, образуемом Сухим и Казенным Торцом, к югу от Сухого Торца расположена гора Карачун. Путь Игоря, отходившего от реки Сюурлий к Северскому Донцу, неизбежно должен был пересечь реку Каменку, протекающую в 4 верстах от Изюмского кургана и впадающую в Северский Донец между Изюмцом и Осколом. Окруженные на рассвете в субботу (11 мая) половцами, русские, отбиваясь от врагов, непрерывно продвигались к Северскому Донцу в течение всего дня, наступившей затем ночи и утра 12 мая, пока не потерпели поражения на Каяле. Указанная река Каменка может быть отождествлена с Каялой ввиду полного соответствия названия Каменки с наименованием «Каялы» в значении «каменистая». К сказанному можно добавить, что с тем направлением, по которому должен был отступать Игорь, близко совпадает дорога от Славянска на Изюм, показанная на картах конца XVIII и начала XIX в.

Педложу свою версию локализации реки Сюурлий.

Сюурлий - это Сухой Торец - река в юго-западной части Донецкого кряжа, левый приток Казённого Торца. В нижнем течении река протекает на территории города Славянска. Раньше Сухой Торец назывался Торец, а Казённый Торец - Тор.

Во времена Геродота земли в среднем течении Донца, вероятно, были заселены эллинами и скифами. Согласно Геродоту, Гелон - город в земле скифского племени будинов, столица племени гелонов, которое, происходило от греческих колонистов, изгнанных из приморских поселений и осевших среди будинов, и говорящих на смеси скифского и греческого языка. Геродот описывает Гелон как деревянный город, обнесённый высокой стеной, каждая сторона которой протянулась на 5,5 км, с деревянными же домами и святилищами, в том числе эллинских богов. Был сожжён во время скифского похода Дария I в 512 до н. э.. Гелон отождествяется с Бельским городищем в Полтавской области. Поэтому не удивительно, что многие гидронимы в этом регионе могут иметь греческие корни. Название реки Псел или Псиол происходит от греческого слова ипсилос, что значит высокий. Так назвали реку греческие купцы за ее высокий уровень воды. Это объяснение, кроме найденных в области реки Псла греко-римских монет, подкрепляется существованием в Византии однозвучной фамилии Псела. В старину река Псел была обильна водою; еще в 70-х годах 18 в. на Псле была пристань в Обояни. Оттуда сплавлялся хлеб. Царь Иван Грозный приказал казацкому гетману Дмитрию Вишневецкому построить на реке Псле суда и спуститься в Днепр для походов на турок и татар. Попадающиеся в реке остатки якорей и больших судов служат доказательством судоходности в прошлом.

В переводе с греческого Торец - бычок (др.-греч. ταυρος - бык). Река Бычок - приток Сухого Торца. Но, возможно, название имеет готские корни (норв. tørr - «сухой», нем. trocken, dürr - «сухой»). Греч. ξερός, ξηρός, κραῦρος, χέρσος «сухой»; татар. шәрәлек «нагота, обнажённость (местности, скал и т. п.); голь, голая местность» созвучны гидрониму Сюурлий; лат. siccus - «сухой», шумерск. šarag [šarag; šu-ru-ug] - «высушивать». Татар. шәрәлек «голь, голая местность» - перевод слова голый в названии реки Голая Долина. Сухой Торец назван так за характер пересыхающего русла.

А теперь посмотрим на следующие соответствия:

1. Гора Карачун - др.-греч. κέρας «рог», греч. κέρατο «рог»; κεραός, κεράστης, κερατίας, κεράτινος, κερόεις, κεροῦχος «рогатый»; иврит керен «рог»; аккад. qarnu «рог»; шумерск. kir «корова».

2. Сюурлий - татар. сур «рог, труба», финск. sarvi «рог», шумерск. si «рог, палец», šu «рука»; кит. 指 [zhī] «палец», 手 [shǒu] «рука; руки», 角 [jiǎo] цзяо «рог; рога; угол»; татар. сурлы «рогатый», сыер «корова» (рогатая).

3. Макатиха - татар. мөгез «рог», мөгезле «рогатый».

Рога и быки. Гора Карачун расположена в углу, образуемом Сухим и Казенным Торцом. Такие выступы часто именуют «рогом», а гору, расположенную на выступе, вполне можно назвать Рогатой. Река Сюурлий (Сухой Торец, Cурлы) могла получить свое название по причине наличия угла (рога) в месте слияния с Казенным Торцем. В китайском языке одним и тем же иероглифом выражаются понятия рог и угол. Издревле тюрки жили по соседству с китайцами, род Ашина вышел из Гаочана.

В мире существует немало «рогатых рек». Река Парагвай - правый приток Параны, одна из самых больших рек Центральной и Южной Америки. Название Парагвай происходит от индейского слова Paraguay, что значило на некоторых диалектах местных индейцев «рогатая река». В юго-западной части канадской провинции Онтарио имеется город Лондон на реке Темза. Город и река названы британскими колонистами в память о далёком доме. Издревле на этом месте, окружённом дремучими лесами, жили индейцы из племён Нейтралей, Оттава и Оджибве. В 1793 генерал-лейтенант Джон Грейвс Симкоу выбрал это место для основания столицы Верхней Канады, которую он намеревался назвать Джорджина в честь короля Георга III. Однако, губернатор Гай Карлтон посчитал расположение столицы в глухих лесах неразумным и перенёс столицу в город Йорк. Тогда Симкоу переименовал реку, которая на местном языке называлась Askunessippi («рогатая река») в Темзу. Деревня Мугезле-Елга Альметьевского района Республики Татарстан в переводе с татарского означает «Рогатая река». Horn River («рогатая река») - река на северо-востоке Британской Колумбии в Канаде. Посёлок Рогатая Балка расположен на Прикалаусских высотах Ставропольской возвышенности на реке Терновая и её притоке Балка Рогатая. Название Терновой речки созвучно реке Тор.

В городе Кривой Рог в районе Карачунов находится Карачуновское водохранилище, заложенное в 1932 году в связи со строительством Криворожского Металлургического Завода. Оно образовано на месте выхода гранитных обнажений и порогов Ингульца. Название «Кривой рог» сложилось и употреблялось значительно раньше, чем у слияния рек Саксагани и Ингульца возникло селение. Запорожская степь была малозаселенной. В ней лишь изредка встречались отдельные селения и одинокие жилища. Это обстоятельство вынуждало запорожцев давать разные названия наиболее приметным урочищам, возвышенностям, озерам, изгибам рек, чтобы в военных походах эти места служили надежными ориентирами. В сохранившихся документах встречается немало названий таких ориентиров. Среди них особенно много со словом «Рог» «Козий Рог», «Червоный Рог», «Пьяный Рог», «Зеленый Рог», «Кривой Рог» и др. (ЦГИА УССР, ф. 229, оп. 1, д. 361, лл. 39-39). В 1781 году русский ученный В. Ф. Зуев посетивший в 1781 году Кривой Рог, впервые дал научное происхождение его названия. В его записках находим: «Около полдень приехали мы к реке Саксаганке; она не велика, течет весьма извилисто, берега имеет каменистые и вода глубокая только местами, а прочее все заросло камышем. При впадении ее в Ингулец стоит почта Кривой Рог называемая. Имя рог здесь везде означает каменный мыс, который производит река или своею излучиною, или сходясь с другой; так здесь Кривой Рог не иное что значит, как мыс вышедший между Саксаганом и Ингульцом, который река Саксагань обходит вокруг длиною верст на пять, а между двумя коленами перешеек не будет и четверти версты, а потому и называется Кривым Рогом». (Путешественные записки Василия Зуева от С. Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. СПб, 1787, с. 268-269). Первое официальное письменное упоминание о Кривом Роге найдено в «Летописи основанных почтовых станций по реке Ингулец от Кременчуга к Херсону» и датировано 27 апреля (8 мая) 1775 года.

В древнерусском языке исконным названием для бугра, холма, возвышенности было «шеломя»: «О русская земля, уже за шеломенем еси!» Исследователи считают, что название «шеломя» родственно слову шлем. Макс Фасмер утверждает, что др.-русск. шеломъ «шлем» заимств. из др.-герм. *helmaz (готск. hilms «шлем», др.-в.-нем., ср.-в.-нем. hëlm, др.-сканд. hjalmr «шлем, копна сена с навесом», которые родственны др.-инд. c̨árman- «защита, покрытие»). Я не могу согласиться с такой трактовкой. Еще в аккадском языке встречается слово hulijam, huliâm - «шлем; род кастрюли для варки пищи», которое шумерологи считают заимствованием.

В Слове о плъку Игоревѣ, Игоря сына Святъславля, внука Ольгова есть строки: «Дремлетъ въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо; далече залетѣло; не было онъ обидѣ порождено ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чръныи воронъ, поганыи Половчине». Слово храбрый, хоробрый, хоробёр - латинское заимствование; от лат. corroboro «делать крепким, сильным, укреплять, подкреплять» (< cor- приставка = cum- + roboro [< robur «крепость, твёрдость, прочность, сила, бодрость, мощь»]. Лат. corroboratio «придание крепости, укрепление» [англ. corroborate 1530s, "to give (legal) confirmation to," from L. corroboratus, pp. of corroborare "to strengthen, invigorate," from com- "together" or "thoroughly" (see com-) + roborare "to make strong," from robur, robus "strength," (see robust)]. Гнездо ~ греч. γένος «род, семья, племя» [γνήσιος «кровный, родной»].

В «Слове» несколько раз упоминается имя Бояна (Баяна) - древнерусского певца и сказителя, «песнотворца». По одной из версий, Боян - славянское имя, от боятися: «наводящий страх», «которого боятся». По другой версии, имя тюркско-болгарского происхождения, ср. чуваш. пуян «богатый», общетюрк. бай «богатый», от глагола baj - «становиться богатым». В казахском языке баян означает «повествовать, излагать, докладывать». Имя Боян является очень распространенным у южнославянских народов, особенно у сербов, болгар, македонцев, черногорцев. В др.-греческом языке βοή, дор. βοά - «крик, вопль; боевой клич; голос, звуки, пение; крик о помощи, зов, призыв; вещее слово, прорицание; слово, речь». Боян - певец.

Сомнение в существовании Бояна как исторического лица было выражено Пушкиным. В «Руслане и Людмиле» он употребил слово «баян» в смысле нарицательном, вообще «певца»: «Все смолкли, слушают баяна»... (это написание удерживается и в академическом «Словаре русского языка», I, стр. 130, СПб., 1891, но в академическом издании «Сочинений» Пушкина восстанавливается Баян: «Все смолкли, слушают Баяна»). Нововведение Пушкина вызвало осуждение со стороны Белинского. «Пушкин, - пишет Белинский, - с особенной радостью ухватился было за так называемого «вещего Баяна», поняв слово «баян» как нарицательное и равнозначительное словам: «скальд», «бард», «менестрель», «трубадур», «миннезингер». В этом он разделял заблуждение всех наших словесников, которые, нашед в «Слове о полку Игореве» «вещего баяна, соловья старого времени», который «аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслью по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облаки» - заключили из того, что Гомеры древней Руси назывались баянами. Что в древней Руси были свои песельники, сказочники, балагуры и прибауточники так же, как и теперь в простом народе бывают подобные, - в этом нет сомнения; но по смыслу текста «Слова» ясно видно, что имя Баяна есть собственное, а отнюдь не нарицательное».

Ай да Пушкин! Ай да сукин сын! А ведь прав!

------------------------------

Использованы материалы:

http://feb-web.ru/feb/slovo/critics/t58/t58-049-.htm

http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/es5/es5-0891.htm

© TrueView