"Униженные и оскорблённые", роман Ф. М. Достоевского

Почему же роман Достоевского воспринимается как “публицистическое высказывание”, несмотря на его фельетонную природу и коммерческую устремлённость, где психологические выверты подменяют странствия или авантюрные приключения?

Понятно, что контекст давит и «ожидания читающей публики», почти мгновенно отнесшей Достоевского (особенно с таким-то бэкграундом - «Униженные и оскорблённые» пишутся сразу же по возвращении из ссылки, во многом текст этот и есть «новое узнавание» старого Санкт-Петербурга) к натуральной школе, хотя для самого писателя, кажется, гораздо важнее «опыт Диккенса» и викторианской атмосферы с вкраплением «готических мотивов», особенно в самом начале - в первой части, где рассказчик нарратива, молодой писатель Иван Петрович встречает на Вознесенском проспекте странного старика с собакой…

…у старика есть внучка Елена, которую все, тем не менее, зовут Нелли, чтобы ни у кого не возникало сомнения в отсылке к «Лавке древностей» с историей Нелли, идущей по следу и замерзающей в одинокой, провинциальной церкви.

Достоевский «занимает» у Диккенса не только «историю чувств» («Униженные и оскорблённые», по всем внешним признакам, роман любовный, это же русская «Любовь Сванна», практически), сколько способ гротескового заострения реальности, карикатурного реализма - с прыжками, гримасами и ужимками странных, чудаковатых персонажей, которые оказываются не столько типами, сколько функциями.

Потому что таких людей не бывает.

Это начинаешь понимать с первым появлением Алёши, не способного разобраться кого он больше любит, Наташу или Катю и изничтожающего своей простотой обоих.

Приглядываясь, замечаешь, что в «Униженных и оскорблённых» все такие - с гипертрофированными чертами, из преувеличенности которых, поверх всего, торчит ещё какая-то, совсем уже раздутая - как подлость натуры у князя Валковского или пьяное великодушие Филиппа Филипповича (!) Маслобоева.

Или как разные виды эгоизма, который, так или иначе, излучают все герои романа (изучение его - одна из исследовательских под-целей этого текста)…

И это уже даже не Диккенс, из шаржа вылезающий к объёмности образов, но ещё более раннее дель’арте, которого у нас в культуре не было и не могло быть: да, в произведениях Достоевского мне крайне важны такие срезы геологических напластований и выход культурных слоёв наружу, так как особенная, кувыркающаяся речь его героев - важный памятник ментального состояния наших предков периода середины XIX века, российской человечности как таковой.

Ментальный памятник эпохи.

Однако, гений в том, чтобы подогнать все эти автономные функции к друг другу таким образом, чтобы составить неразрывный, всеобъемлющий букет, способный разворачиваться в сторону любой проблематики и описывать её с максимально возможной полнотой - когда роман становится местом сцепки (розы ветров) максимального количества тем и вопросов, сценой решения сразу всего.

Люди и образ мира, который они порождают (кажется, в современном искусстве этот жанр называется «психодрамой» и транслирует внутреннее восприятие мира во внешние обстоятельства с помощью сюжета, замкнутого на себя) выходит совершенно искусственным и умозрительным, окончательно небывалым, буквальными плодами фантазии.

Однако, подогнанные друг под друга, все эти колёсики и винтики, непонятно с какой вычурой выпиленные, оставляют ощущение единственно возможной, высшей правды.

В том числе, о норме и об отклонении, потому что все эти психологические наросты и выверты нужны для того, чтобы чётче и нагляднее утвердить норму.

В этом Достоевский напоминает мне Льва Толстого, которого, в духе советского литературоведения, хотелось бы обозначить «певцом нормы», воспеваемой через норму - тогда как Достоевский утверждает норму (христианство, православие, семейный кодекс домостроя) через показ крайностей.

Хотя цель и у одного писателя, и у другого - примерно одна и та же: выказать пример того, как следует себя вести в сцеплениях сложных жизненных обстоятельств.

И Толстой, и Достоевский - учителя, а педагоги же плохому не обучат.

У них же просто методики разные.

Первый признак такой высшей художественной правды, которая есть максимально концентрированная субъективность - невозможность пересказа, в котором всё будет рассыпаться в разные стороны.

Второй такой признак - возможность рассказать одну и ту же историю бесконечным количеством способов, когда каждый интерпретатор разворачивает чётко обозначенные обстоятельства (Алёша любит Катю с подачи Князя, Наташа любит Алёшу, потому что её любит Иван Петрович, которого любит Нелли и Маслобоев) в свою сторону.

И это - одно из уникальных свойств конструкций Достоевского, который если бы пьесы писал, встал бы вровень с Шекспиром.

Такая тематическая гуттаперчивость (это про Пруста и можно сказать, что он строит готический собор, точнее его многодельный фасад, подтекающий готикой, тогда как Достоевский выстраивает православный собор, причём изнутри - с интерьером и ощущением берлоги) и делает произведения Фёдора Михайловича нестареющими и вечно актуальными, хотя и сильно зависящими от контекста.

Понятно, что читатели «Времени» и Белинский видели в «Униженных и оскорблённых» апофеоз трущоб и хищнического капитализма, однако, очевидно же, что «униженных» и «оскорбленных», как и «бедных людей» писатель имел ввиду не столько в социальном, сколько в экзистенциальном и библейском смысле - как тех последних, которые станут первыми в царствие божьем.

Так как, если читать внимательно, то бедность многих персонажей (но, главное, что Нелли, умирающей в Пасхальную неделю и её матери, а также отца и дочери Ихметьевых, отказывающихся от денег князя) оказывается их личным выбором: Нелли, оказавшаяся в эпилоге законной дочерью Валковского (впрочем, то, что она дочь князя становится понятным уже в середине книги из-за пьяных мычаний Маслобоева), следует завету матери, загнавшей себя в чахотку из-за непомерной гордости, гордыни даже - идти работать, прислуживать, собирать милостыню, но не идти к нечестивому отцу.

И это уже не про социальное неравенство сюжет, но про неумение справиться со страстями, про неумение сделать правильный выбор.

Если и существует тут социальный аспект - то, разве что, с точки зрения грамотности и её отсутствия, позволяющей выбраться или не выбраться из окончательной трущобной забитости.

Впрочем, если воспринимать «Униженных и оскорблённых» как «памятник эпохи» и срез, как специально предназначенный к археологии гуманитарного знания в духе Фуко, то станет очевидным: не мы такие, но жизнь такая дело не в человеческих свойствах, но общем уровне развития тогдашней [российской] цивилизации, которая не могла прыгнуть выше себя.

Отсюда и Диккенс - в роли летописца принудительной капитализации, отсюда и ощущение, что, подобно гомункулусу, этот роман сшит из самых разных кусков и фрагментов, словно бы взятых из разных вселенных, например, его и нашей.

Теперь и общественная формация многократно сменилась, и культурный-литературный контекст сменился, а «Униженные и оскорблённые» продолжают завораживать - я закончил чтение книги несколько дней назад, но она меня так и не отпустила: постоянно ловлю себя на её перекрёстках, непонятно каким образом сконструированных.

Я ведь обращал внимание на пейзажи и описания - Достоевский не особо в них вкладывается.

Куда важнее осязательная ценность архетипических ситуаций из повседневного быта - тут он безошибочен в каждой текстовой линии, как Матисс какой-нибудь.

Начиная уже с первой страницы, где встречаешь наблюдение, сделанное мной пару лет назад и не в Питере, конечно же: «я заметил, что в тесной квартире даже и мыслям тесно…»

Оно одно тянет на базу для автономной интерпретации, позволяющей прочесть книгу как изучение жизни внутри стандартов и стандартизованного общества, которым капитализм является и которое можно нарушить только с помощью нечеловеческих страстей слишком широкого русского человека - настолько широкого, что Достоевский бы сузил.

Вполне возможно, что и с помощью капитализма.

Однако, следующая фраза кажется мне ещё более перспективной для трактовки:

«Я заметил, что в тесной квартире даже и мыслям тесно. Я же, когда обдумывал свои будущие повести, всегда любил ходить взад и вперёд по своей комнате. Кстати: мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их, и, право, это было не от лености. Отчего же?»

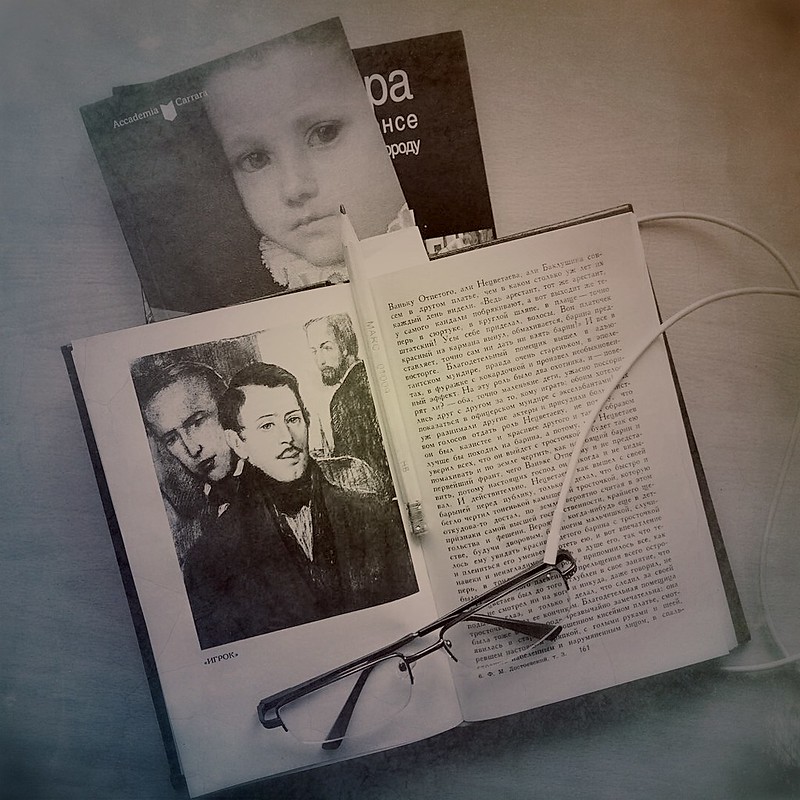

Кажется, весь остальной текст и является ответом на вопрос с первой страницы - «Униженные и оскорблённые» - это, прежде всего, мета-рефлексия, объясняющая «способ производства» романов Достоевского, сделанных «на ногах» (что касается, например, «Игрока» и прочих, надиктованных им книг) и ногами.

Это способ мог бы, кстати, объяснить постоянные метания Ивана Петровича, который каждый день ездит то к Наталье, то к Екатерине, то ещё куда-то, к Ихметьевым или Маслобоевым, вместо того, чтобы сосредоточиться на «творческом процессе».

Между тем, Иван Петрович работает над каким-то важным текстом и, ближе к концу романа, даже запирается на пару дней, чтобы сдать повесть к сроку, после чего встречается с ещё более разбогатевшим издателем, хвастающимся перед ним, нищим и голодным, своей новой коляской.

Пока Иван Петрович заканчивал повесть и отсутствовал, все наши его окончательно потеряли - и Нелли, и даже Наташа, которой обязательно нужен конфидент и свидетель.

Кажется, что эти метания создают Ивану Петровичу не только сюжет, но и пространство для обдумывания - ту самую стадию процесса, что нравится ему больше всего и которой он одержим не меньше, чем Наташей.

Многие исследователи отмечают автобиографичность образа Ивана Петровича - ссылки на критика Б. и публикацию «Бедных людей», которые помогают увидеть и в «Униженных и оскорблённых» очередные 81/2, то есть, роман о написании романа.

«В то время, именно год назад, я ещё сотрудничал по журналам, писал статейки и твёрдо верил, что мне удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь. Я сидел тогда за большим романом; но дело всё-таки кончилось тем, что я - вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру. А коли скоро умру, то к чему бы, кажется, и писать записки?»

Интересно, как Достоевский перенаправляет читательское внимание с сообщения о работе над большой и хорошей вещью к ожиданию собственной смерти, чтобы в пределах одного абзаца и сказать «самое важное» и тут же перебирать его более эмоциональным сообщением, которое, несомненно, привлечёт гораздо больше читательского внимания.

История объявленной смерти будет всегда намного чувствительнее хроники написания текста, который три первые части даётся единым куском с минимальным количеством монтажных склеек, а вот в четвёртой (финальной) начинает скакать туда-сюда, чтобы автор смог обмолвиться, например, таким пассажем, наводящем соответствие между хронотопом романа и его рваным отныне стилем:

«Я не могу продолжать рассказа в прежнем порядке. Много прошло уже времени до теперешней минуты, когда я записываю всё это прошлое, но до сих пор с такой тяжёлой, пронзительной тоской вспоминается мне это бледное, худенькое личико…»

Комментарии к роману содержат фрагмент письма писателя брату, в котором он объясняет, что занят важнейшим сочинением, от судьбы которого зависит всё его жизненное благополучие и, между всего прочего, сообщает о своём «лихорадочном положении», то есть, о постоянной суете, перекликающейся с состоянием Ивана Петровича:

«Воротился я сюда и нахожусь в вполне лихорадочном положении. Всему причиной мой роман. Хочу написать хорошо, чувствую, что в нём есть поэзия, знаю, что от удачи его зависит вся моя литературная карьера. Месяца три придётся теперь сидеть дни и ночи…»

Месяца три - это с марта по май: действие «Униженных» начинается 22-го марта и достигает скорбного накала на пасхальной неделе, чтоб в эпилоге заглянуть в начало лета.

Весенний роман - это особенный поджанр прозы, в котором всё постоянно сдвигается, летит и меняется, развиваясь в сжатые и весьма конкретные сроки.

Кажется, именно этим обстоятельством можно объяснить и повышенную нервозность его героев (весеннее обострение) и лихорадочное положение самого автора, выплескивающееся в искажённое восприятие мира и окарикатуренный реализм, флёр которого возникает из-за настроения вот этой конкретной минуты, забитой эмоциями до самого верха и даже сверх его.

Как за пару мгновений до очередного припадочного приступа, хотя в «Униженных и оскорблённых» эпилепсией болеет Нелли, а не Иван Петрович.

Проблемы которого она и забирает с собой на тот свет, только б он жил, продолжая сочинительство - ведь оно в России есть самое важное социально-общественное высказывание и большой политический труд.

Понятно, что контекст давит и «ожидания читающей публики», почти мгновенно отнесшей Достоевского (особенно с таким-то бэкграундом - «Униженные и оскорблённые» пишутся сразу же по возвращении из ссылки, во многом текст этот и есть «новое узнавание» старого Санкт-Петербурга) к натуральной школе, хотя для самого писателя, кажется, гораздо важнее «опыт Диккенса» и викторианской атмосферы с вкраплением «готических мотивов», особенно в самом начале - в первой части, где рассказчик нарратива, молодой писатель Иван Петрович встречает на Вознесенском проспекте странного старика с собакой…

…у старика есть внучка Елена, которую все, тем не менее, зовут Нелли, чтобы ни у кого не возникало сомнения в отсылке к «Лавке древностей» с историей Нелли, идущей по следу и замерзающей в одинокой, провинциальной церкви.

Достоевский «занимает» у Диккенса не только «историю чувств» («Униженные и оскорблённые», по всем внешним признакам, роман любовный, это же русская «Любовь Сванна», практически), сколько способ гротескового заострения реальности, карикатурного реализма - с прыжками, гримасами и ужимками странных, чудаковатых персонажей, которые оказываются не столько типами, сколько функциями.

Потому что таких людей не бывает.

Это начинаешь понимать с первым появлением Алёши, не способного разобраться кого он больше любит, Наташу или Катю и изничтожающего своей простотой обоих.

Приглядываясь, замечаешь, что в «Униженных и оскорблённых» все такие - с гипертрофированными чертами, из преувеличенности которых, поверх всего, торчит ещё какая-то, совсем уже раздутая - как подлость натуры у князя Валковского или пьяное великодушие Филиппа Филипповича (!) Маслобоева.

Или как разные виды эгоизма, который, так или иначе, излучают все герои романа (изучение его - одна из исследовательских под-целей этого текста)…

И это уже даже не Диккенс, из шаржа вылезающий к объёмности образов, но ещё более раннее дель’арте, которого у нас в культуре не было и не могло быть: да, в произведениях Достоевского мне крайне важны такие срезы геологических напластований и выход культурных слоёв наружу, так как особенная, кувыркающаяся речь его героев - важный памятник ментального состояния наших предков периода середины XIX века, российской человечности как таковой.

Ментальный памятник эпохи.

Однако, гений в том, чтобы подогнать все эти автономные функции к друг другу таким образом, чтобы составить неразрывный, всеобъемлющий букет, способный разворачиваться в сторону любой проблематики и описывать её с максимально возможной полнотой - когда роман становится местом сцепки (розы ветров) максимального количества тем и вопросов, сценой решения сразу всего.

Люди и образ мира, который они порождают (кажется, в современном искусстве этот жанр называется «психодрамой» и транслирует внутреннее восприятие мира во внешние обстоятельства с помощью сюжета, замкнутого на себя) выходит совершенно искусственным и умозрительным, окончательно небывалым, буквальными плодами фантазии.

Однако, подогнанные друг под друга, все эти колёсики и винтики, непонятно с какой вычурой выпиленные, оставляют ощущение единственно возможной, высшей правды.

В том числе, о норме и об отклонении, потому что все эти психологические наросты и выверты нужны для того, чтобы чётче и нагляднее утвердить норму.

В этом Достоевский напоминает мне Льва Толстого, которого, в духе советского литературоведения, хотелось бы обозначить «певцом нормы», воспеваемой через норму - тогда как Достоевский утверждает норму (христианство, православие, семейный кодекс домостроя) через показ крайностей.

Хотя цель и у одного писателя, и у другого - примерно одна и та же: выказать пример того, как следует себя вести в сцеплениях сложных жизненных обстоятельств.

И Толстой, и Достоевский - учителя, а педагоги же плохому не обучат.

У них же просто методики разные.

Первый признак такой высшей художественной правды, которая есть максимально концентрированная субъективность - невозможность пересказа, в котором всё будет рассыпаться в разные стороны.

Второй такой признак - возможность рассказать одну и ту же историю бесконечным количеством способов, когда каждый интерпретатор разворачивает чётко обозначенные обстоятельства (Алёша любит Катю с подачи Князя, Наташа любит Алёшу, потому что её любит Иван Петрович, которого любит Нелли и Маслобоев) в свою сторону.

И это - одно из уникальных свойств конструкций Достоевского, который если бы пьесы писал, встал бы вровень с Шекспиром.

Такая тематическая гуттаперчивость (это про Пруста и можно сказать, что он строит готический собор, точнее его многодельный фасад, подтекающий готикой, тогда как Достоевский выстраивает православный собор, причём изнутри - с интерьером и ощущением берлоги) и делает произведения Фёдора Михайловича нестареющими и вечно актуальными, хотя и сильно зависящими от контекста.

Понятно, что читатели «Времени» и Белинский видели в «Униженных и оскорблённых» апофеоз трущоб и хищнического капитализма, однако, очевидно же, что «униженных» и «оскорбленных», как и «бедных людей» писатель имел ввиду не столько в социальном, сколько в экзистенциальном и библейском смысле - как тех последних, которые станут первыми в царствие божьем.

Так как, если читать внимательно, то бедность многих персонажей (но, главное, что Нелли, умирающей в Пасхальную неделю и её матери, а также отца и дочери Ихметьевых, отказывающихся от денег князя) оказывается их личным выбором: Нелли, оказавшаяся в эпилоге законной дочерью Валковского (впрочем, то, что она дочь князя становится понятным уже в середине книги из-за пьяных мычаний Маслобоева), следует завету матери, загнавшей себя в чахотку из-за непомерной гордости, гордыни даже - идти работать, прислуживать, собирать милостыню, но не идти к нечестивому отцу.

И это уже не про социальное неравенство сюжет, но про неумение справиться со страстями, про неумение сделать правильный выбор.

Если и существует тут социальный аспект - то, разве что, с точки зрения грамотности и её отсутствия, позволяющей выбраться или не выбраться из окончательной трущобной забитости.

Впрочем, если воспринимать «Униженных и оскорблённых» как «памятник эпохи» и срез, как специально предназначенный к археологии гуманитарного знания в духе Фуко, то станет очевидным: не мы такие, но жизнь такая дело не в человеческих свойствах, но общем уровне развития тогдашней [российской] цивилизации, которая не могла прыгнуть выше себя.

Отсюда и Диккенс - в роли летописца принудительной капитализации, отсюда и ощущение, что, подобно гомункулусу, этот роман сшит из самых разных кусков и фрагментов, словно бы взятых из разных вселенных, например, его и нашей.

Теперь и общественная формация многократно сменилась, и культурный-литературный контекст сменился, а «Униженные и оскорблённые» продолжают завораживать - я закончил чтение книги несколько дней назад, но она меня так и не отпустила: постоянно ловлю себя на её перекрёстках, непонятно каким образом сконструированных.

Я ведь обращал внимание на пейзажи и описания - Достоевский не особо в них вкладывается.

Куда важнее осязательная ценность архетипических ситуаций из повседневного быта - тут он безошибочен в каждой текстовой линии, как Матисс какой-нибудь.

Начиная уже с первой страницы, где встречаешь наблюдение, сделанное мной пару лет назад и не в Питере, конечно же: «я заметил, что в тесной квартире даже и мыслям тесно…»

Оно одно тянет на базу для автономной интерпретации, позволяющей прочесть книгу как изучение жизни внутри стандартов и стандартизованного общества, которым капитализм является и которое можно нарушить только с помощью нечеловеческих страстей слишком широкого русского человека - настолько широкого, что Достоевский бы сузил.

Вполне возможно, что и с помощью капитализма.

Однако, следующая фраза кажется мне ещё более перспективной для трактовки:

«Я заметил, что в тесной квартире даже и мыслям тесно. Я же, когда обдумывал свои будущие повести, всегда любил ходить взад и вперёд по своей комнате. Кстати: мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их, и, право, это было не от лености. Отчего же?»

Кажется, весь остальной текст и является ответом на вопрос с первой страницы - «Униженные и оскорблённые» - это, прежде всего, мета-рефлексия, объясняющая «способ производства» романов Достоевского, сделанных «на ногах» (что касается, например, «Игрока» и прочих, надиктованных им книг) и ногами.

Это способ мог бы, кстати, объяснить постоянные метания Ивана Петровича, который каждый день ездит то к Наталье, то к Екатерине, то ещё куда-то, к Ихметьевым или Маслобоевым, вместо того, чтобы сосредоточиться на «творческом процессе».

Между тем, Иван Петрович работает над каким-то важным текстом и, ближе к концу романа, даже запирается на пару дней, чтобы сдать повесть к сроку, после чего встречается с ещё более разбогатевшим издателем, хвастающимся перед ним, нищим и голодным, своей новой коляской.

Пока Иван Петрович заканчивал повесть и отсутствовал, все наши его окончательно потеряли - и Нелли, и даже Наташа, которой обязательно нужен конфидент и свидетель.

Кажется, что эти метания создают Ивану Петровичу не только сюжет, но и пространство для обдумывания - ту самую стадию процесса, что нравится ему больше всего и которой он одержим не меньше, чем Наташей.

Многие исследователи отмечают автобиографичность образа Ивана Петровича - ссылки на критика Б. и публикацию «Бедных людей», которые помогают увидеть и в «Униженных и оскорблённых» очередные 81/2, то есть, роман о написании романа.

«В то время, именно год назад, я ещё сотрудничал по журналам, писал статейки и твёрдо верил, что мне удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь. Я сидел тогда за большим романом; но дело всё-таки кончилось тем, что я - вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру. А коли скоро умру, то к чему бы, кажется, и писать записки?»

Интересно, как Достоевский перенаправляет читательское внимание с сообщения о работе над большой и хорошей вещью к ожиданию собственной смерти, чтобы в пределах одного абзаца и сказать «самое важное» и тут же перебирать его более эмоциональным сообщением, которое, несомненно, привлечёт гораздо больше читательского внимания.

История объявленной смерти будет всегда намного чувствительнее хроники написания текста, который три первые части даётся единым куском с минимальным количеством монтажных склеек, а вот в четвёртой (финальной) начинает скакать туда-сюда, чтобы автор смог обмолвиться, например, таким пассажем, наводящем соответствие между хронотопом романа и его рваным отныне стилем:

«Я не могу продолжать рассказа в прежнем порядке. Много прошло уже времени до теперешней минуты, когда я записываю всё это прошлое, но до сих пор с такой тяжёлой, пронзительной тоской вспоминается мне это бледное, худенькое личико…»

Комментарии к роману содержат фрагмент письма писателя брату, в котором он объясняет, что занят важнейшим сочинением, от судьбы которого зависит всё его жизненное благополучие и, между всего прочего, сообщает о своём «лихорадочном положении», то есть, о постоянной суете, перекликающейся с состоянием Ивана Петровича:

«Воротился я сюда и нахожусь в вполне лихорадочном положении. Всему причиной мой роман. Хочу написать хорошо, чувствую, что в нём есть поэзия, знаю, что от удачи его зависит вся моя литературная карьера. Месяца три придётся теперь сидеть дни и ночи…»

Месяца три - это с марта по май: действие «Униженных» начинается 22-го марта и достигает скорбного накала на пасхальной неделе, чтоб в эпилоге заглянуть в начало лета.

Весенний роман - это особенный поджанр прозы, в котором всё постоянно сдвигается, летит и меняется, развиваясь в сжатые и весьма конкретные сроки.

Кажется, именно этим обстоятельством можно объяснить и повышенную нервозность его героев (весеннее обострение) и лихорадочное положение самого автора, выплескивающееся в искажённое восприятие мира и окарикатуренный реализм, флёр которого возникает из-за настроения вот этой конкретной минуты, забитой эмоциями до самого верха и даже сверх его.

Как за пару мгновений до очередного припадочного приступа, хотя в «Униженных и оскорблённых» эпилепсией болеет Нелли, а не Иван Петрович.

Проблемы которого она и забирает с собой на тот свет, только б он жил, продолжая сочинительство - ведь оно в России есть самое важное социально-общественное высказывание и большой политический труд.