Языки ментальности # Белоруссия / окончание

Начало

6. Мо́ва

Язык

Хотя дословно мова значит просто «язык», в белорусском дискурсе без уточняющих прилагательных это слово используется по отношению именно к белорусскому языку: социальные плакаты «ма-ма = мо-ва. Любіш маму?», вопросы наподобие «Как сказать на мове „чайник“?» (см. ниже), комментарии под новостями - как русско-, так и белорусскоязычные - от «достали уже своей мовай» до «як прыемна чытаць навiну на мове» («как приятно читать новость на мове»).

___Библия, напечатанная Франциском Скориной из Полоцка - первым белорусским книгопечатником, переведшим Библию на белорусский извод церковнославянского языка. Прага, 1517

Белорусскоязычную интеллигенцию, для которой мова - это просто «язык», такое употребление раздражает (не меньше, чем пренебрежительное белмова, идущее от школьного названия предмета), оно ассоциируется с колониальным мышлением: возьмем, мол, слово из языка аборигенов и обозначим их язык этим словом. И если схожие употребления вроде «говорить на инглише» хотя бы включают в себя самоназвание языка, то для многих белорусскоязычных «мова» в таком значении выглядит совершенно безумно («Как приятно читать новость на языке!») и четко показывает, насколько неродной стала рóдная мова для самих же белорусов.

Схожее явление - использование белорусских слов для нейминга: банно-оздоровительный комплекс «Лазня», кафе «Кавярня» и т. п. говорящим по-белорусски очень напоминает советские безымянные столовые и бани.

Сражения ведутся и среди самих носителей белорусского. Проблема в том, что белорусских языков, по сути, два (потому и белорусских «Википедий» столько же). Раскол произошел после реформы 1933 года: формально речь шла только об орфографии, но на деле изменения затронули всё - от грамматики до лексики. Поэтому в тематических сообществах не прекращаются споры о том, какой нормой белорусского языка надо пользоваться: школьно-официальной, но испорченной русификацией, или дореформенной, но менее знакомой обычным людям, а также о том, какие слова можно использовать, какие нельзя и что они на самом деле значат. Битва века: заимствования из русского или заимствования из польского, придуманные неологизмы или возвращенные в употребление архаизмы? Гарба́та - это любой чай, потому что чай - это русизм, или же гарбата - это только травяной, а обычный - это как раз и есть по-белорусски чай? А для его приготовления нужен гарбатнік, чайнік, імбрык или, может быть, запарнік (и делятся ли они по принципу чайника для кипячения и чайника для заваривания)? Автобусом управляет русский по происхождению вадзіцель или польский кіроўца? Носить трусы или майткі, футболкі (русизм, плохо!), цішоткі/тышоткі (неологизм на основе заимствования, плохо!) или саколкі (наконец-то наше слово, но вот, правда, означает ли оно футболку - или же только майку-алкоголичку?). Писать судзьдзя («судья») и сьвіньня («свинья») с мягкими знаками (дореформенная орфография - тарашкевица; лучше отражает произношение, но слова более громоздкие) или суддзя и свіння без них (официальная орфография - наркомовка; именно ее учат в школе)? Предметов для таких споров десятки, и конца им не видно.

___Александр Лукашенко косит траву на территории официальной резиденции президента Беларуси «Озерный» в Острошицком городке. 2015 / Фото: Андрей Стасевич

7. Жэстача́йшэ

Жесточайше

Если выше были только белорусские слова, то это пример слова на трасянке: смешанной русско-белорусской речи с белорусской фонетикой и преимущественно русской грамматикой и лексикой. Трасянка возникла после войны из-за политики русификации, а также урбанизации: говорившие на белорусских диалектах сельские жители переезжали в русскоязычные города и пытались говорить по-русски. Чистого русского они, конечно, не сумели достичь и передали уже смешанную речь своим детям, которые, таким образом, стали природными носителями трасянки.

В белорусском обществе трасянка ассоциируется с жителями села или малообразованными горожанами - заводскими рабочими или гопниками с окраин. В 2000-е годы трасянка проникает и в массовую сатирическую культуру. Например, появляется взрослая передача «Калыханка», пародия на вышеупомянутую детскую «Калыханку», которую ведут Саша и Сирожа (последний - лидер «Ляписа Трубецкого» Сергей Михалок): два простых мужика, обсуждающих на трасянке актуальные проблемы - от зубов мудрости до гламура. Вскоре выходит и диск с их песнями на трасянке, темы и реалии соответствующие: драма в заводской столовке, Новый год с баночкой от шпрот и дырявым носком, чувства к соседке по подъезду в антураже перловки и котлет. Потом появляется группа «Разбітае сэрца пацана» - как видно из названия, здесь лирические герои несколько иные: «Палюбила гапара, палюбила калдыра» («Полюбила гопаря, полюбила колдыря»)*, «Паўтарашка в руке - ўсё как у людзей» («Полторашка в руке - все как у людей»), «Розавы закат - саацечэсцвенник мой и брат» («Розовый закат - соотечественник мой и брат»).

_______

* Колдырь - алкоголик.

«Разбітае сэрца пацана». «Палюбила гапара, палюбила калдыра»

___

Но само слово жэстачайшэ - это не просто абстрактная трасянка или цитата из песен на ней, это Лукашенко. На самом деле он говорит не на трасянке (грамматика и лексика у него русские), но сильный белорусский акцент в его речи не мог не стать объектом пародий. Жэстачайшэ - часто употребляемое им слово, которое вошло в белорусской дискурс со значением крайней или максимальной степени чего угодно: жэстачайшы факт - стопроцентный, жэстачайшы метал - очень хорошая рок-музыка. Или же когда что-то пошло не так: жэстачайшы рэмонт (см. Дажынкі), жэстачайшы пиар. Среди других ключевых слов эпохи, позаимствованных у Лукашенко и активно используемых в повседневной речи, - ашчушчэния («ощущения»; могут быть не це, а может быть и ашчушчэние празника), хто-та ўрот («кто-то врет»), настаяшчы («настоящий») и ператрахиваць («перетряхивать»).

Трасянка (на письме передается орфографически) часто используется для пародийного изображения Лукашенко и некоторых других провластных людей. Например, этот прием использует журналист Алесь Пилецкий в своих миниатюрах из цикла #давайпака о президентских разговорах по телефону:

- Александр Григорьевич, алло. Вы меня слышите?

- Гавары, гавары. Тут я. Што там ужэ случылась?

- Резолюция Европарламента, Александр Григорьевич.

- Рэвалюцыя в Еврапарламенце? Как інцэрэсна.

___Участники оппозиционных протестов в Минске. 2020 / Фото: Сергей Бобылев

8. Свядо́мы

Сознательный

Хотя дословно слово свядомы переводится как «сознательный», сейчас оно чаще употребляется в ином значении. Его история примерно такая же, как у более известного в России украинского слова свідомий: еще в начале XX века оно стало эпитетом для людей с высоким уровнем национального самосознания (собственно, само слово свядомы происходит от слова свядомасць, «сознание», которое часто использовалось и используется и в значении «самосознание»; однокоренное русское слово - осведомленный). Такие люди выступали за независимое белорусское государство, за использование белорусского языка в жизни, за развитие белорусской культуры и т. п. Вероятно, снова в активное употребление слово свядомы вошло в конце 1980-х - начале 1990-х на волне антикоммунистических и зачастую одновременно национал-демократических протестов, став, по сути, во множественном числе обозначением национально ориентированной интеллигенции.

Однако после победы Лукашенко на президентских выборах в середине 90-х в дискурсе власти это слово приобрело отрицательные коннотации: в речи Лукашенко и его сторонников свядомымі стали презрительно называть чуть ли не любую оппозицию, а присутствие этого слова в новостной или аналитической статье на русском (но не на белорусском!) языке сейчас однозначно указывает на вполне определенную политическую позицию ее автора. Вот такой интересный путь семантического развития прошло это слово: от однозначно положительного значения в белорусском языке до крайне негативного оттенка в русском.

Очень похожая история и у слова змага́р («борец»): в белорусском языке оно используется нейтрально в любых контекстах, аналогично русскому «борцу», но в русскоязычном провластном дискурсе слово змагары также стало использоваться как оскорбительное название оппозиции, а неологизм змагарызм обозначает белорусский национализм в речи его противников.

___Бульбаши. Картина неизвестного белорусского художника. Первая половина XX века

9. Бу́льба

Картошка

Стереотип о любви белорусов к картошке настолько банален и изъезжен, что его даже неловко здесь упоминать. Тем не менее этот стереотип не только живет снаружи, в представлениях других народов о белорусах*, но и прекрасно укоренился внутри: белорусы с удовольствием шутят и делают мемы про картошку. В национальном отборе на «Евровидение-2019» участвует песня «Potato aka бульба», белорусский офис «Яндекса» публикует исследование «Шутки в сторону: что белорусы ищут в интернете о картошке», в новостном паблике «Чай з малинавым варэннем», наряду с важными событиями, обсуждаются новости о том, что Елизавета II отказалась от употребления картошки или что жители одного из киевских домов засадили клумбу картошкой вместо цветов. Еще одна, кроме усеагульнай млявасці, белорусскоязычная идиома, которая используются даже в русской речи, - это хавайся ў бульбу («прячься в картошку»), означающая, что случилось что-то крайне неприятное. На прозвище бульбаши - хотя оно тоже внешнее и никогда не используется как самоназвание - белорусы практически не обижаются: выпускаемая в Минске водка «Бульбашъ» тому подтверждение.

_______

* Как, например, уверенность в том, что белорусы называют свои рубли зайчиками: на самом деле это прозвище ушло еще в начале 2000-х. Сначала его заменили зайцы, а потом и белки - от слова «белорусский».

Блюда из картошки тоже очень важны, и главное национальное блюдо - это, конечно, драники, оладьи из тертого картофеля с мясной или другой начинкой или без нее. В белорусских СМИ иногда измеряют инфляцию по индексу драника - за носками от компании Mark Formelle с дранікам на одном и смятанкай на другом велась настоящая охота, потому что они моментально заканчивались в магазинах, а рецептурные споры (с мукой или без муки, с луком или без лука и т. п.) по мощности не уступают российской битве при окрошке. Вопрос про правильные драники задавался даже потенциальным кандидатам в президенты на выборах 2020 года, и, обсуждая ответ Виктора Бабарико, «Еврорадио» резюмировало: «Но сердца тех, кто не представляет себе драники без муки, яиц или лука, теперь разбиты. Потому что не надо шутить с драниками. Драники - это серьезно. Это святое!»

Пожалуй, есть только один вопрос, который делит белорусов на два лагеря посильнее рецепта настоящих драников: какая сгущенка правильная - рогачевская или глубокская? Носки с белорусской сгущенкой, разумеется, тоже есть.

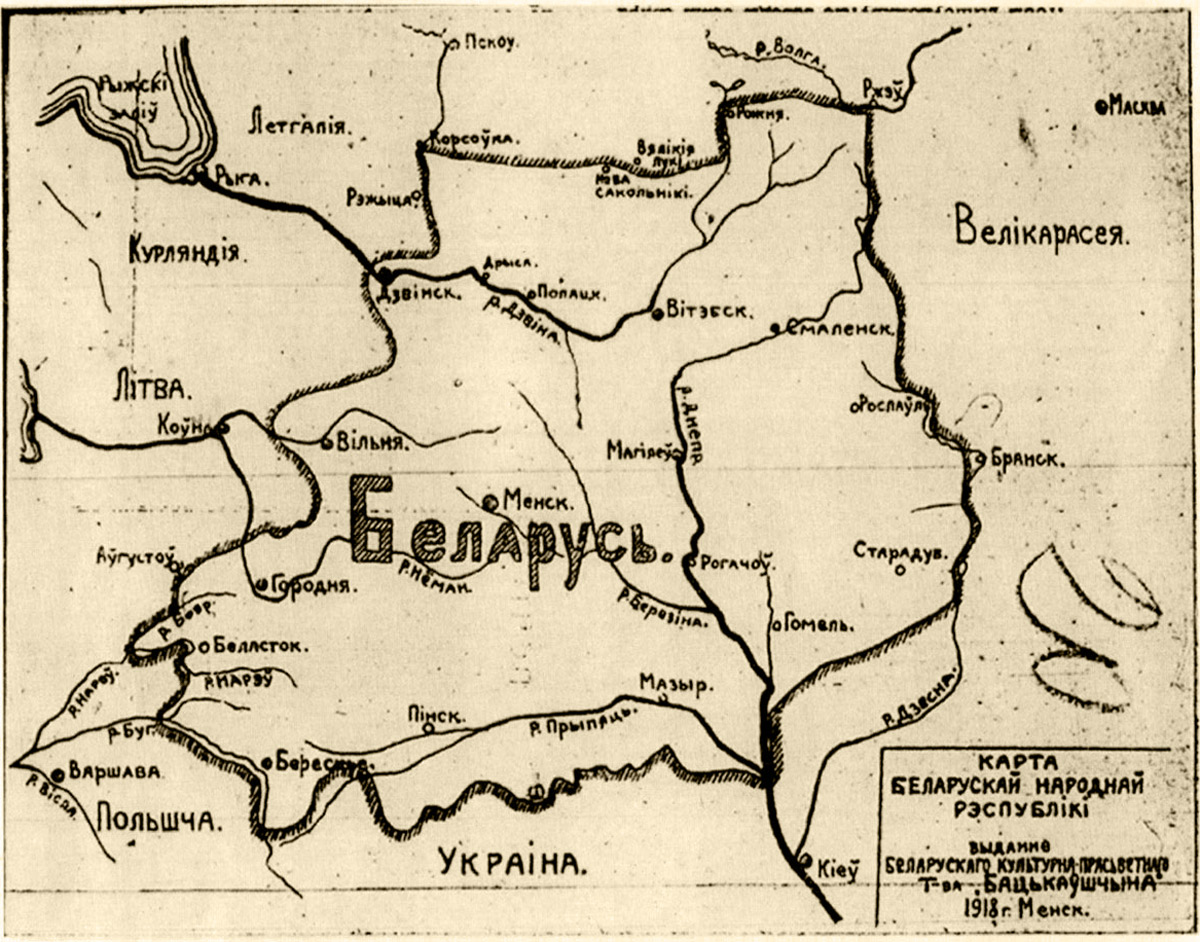

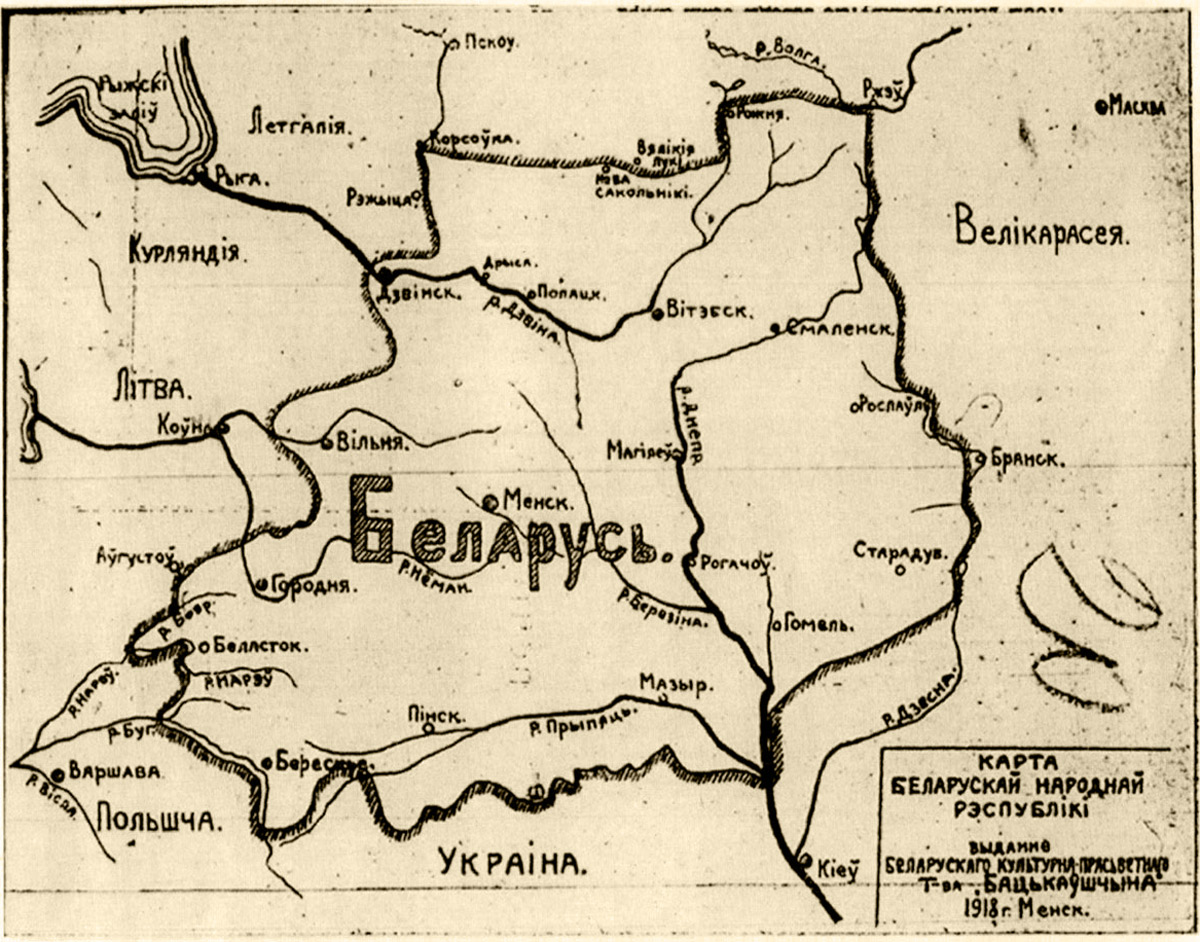

___Карта Беларуси. Минск, 1918

10. Беларусь

Обнаружить название страны в списке слов, помогающих понять национальную культуру, довольно странно. Тем не менее это именно такой случай.

В сентябре 1991 года еще в БССР был принят закон, согласно которому страна должна была впредь называться Беларусь, а на другие языки название должно было не переводиться, а транслитерироваться, причем именно с этого варианта. С какими-то языками это действительно случилось: английские Byelorussia (отсюда домен .by) и Belorussia довольно быстро сменились на Belarus (чуть дольше это происходило с названием языка), но в других осталась транслитерация русского названия (французское Biélorussie) или перевод (немецкое Weißrussland, «Белая Россия»; от этого названия начали отказываться лишь в 2020 году). В 1995 году русский получил статус второго государственного языка в Беларуси, после чего этот вариант названия оказался зафиксирован уже в официальном русскоязычном документе. Тем не менее в России он прижился плохо.

Для большинства белорусов, особенно родившихся во второй половине 80-х и позже, вариант Белоруссия - советский, устаревший. Использующих его россиян они готовы заподозрить в неуважении и даже имперских амбициях. Для многих россиян же это не политический вопрос, а лишь вопрос привычки и орфографической традиции (шутка марта 2020 года: коронавирус специально вывели белорусы, чтобы россияне наконец запомнили, что соединительная гласная а все же существует). В последние несколько лет к вопросу о названии страны добавился более сложный вопрос о написании образованного от него прилагательного и названия национальности: так как это уже не имена собственные, они есть в словарях и, соответственно, написание через а нельзя трактовать иначе как орфографическую ошибку. Тем не менее в белорусских русскоязычных СМИ все шире используются варианты беларус, беларусский и даже беларуский.

Бесконечные и однотипные споры в комментариях о том, как надо писать название белорусского государства (у обеих сторон есть чуть меньше 10 стандартных аргументов в пользу своего варианта), стали настолько культурно значимым явлением, что даже получили собственное оскорбительное название - бульбосрачи (см. Бульба). В августе 2020 года, во время политических протестов в Беларуси, некоторые российские СМИ и рядовые пользователи, поддерживающие протестующих, сделали выбор в пользу написания всех трех слов (Беларусь, беларус, беларусский) через а, что поэт Лев Рубинштейн изящно назвал орфографической эмпатией.

В не самых качественных публицистических текстах часто можно встретить метафорическое название Беларуси - Синеокая* (из-за большого количества озер). А в критических неформальных текстах белорусы нередко иронично используют цитаты из политических речей и социальной рекламы: Страна для жизни, Островок стабильности, Квітнеючая («Процветающая») и другие.

_______

* Например, «Где в Синеокой найти следы Йети?»

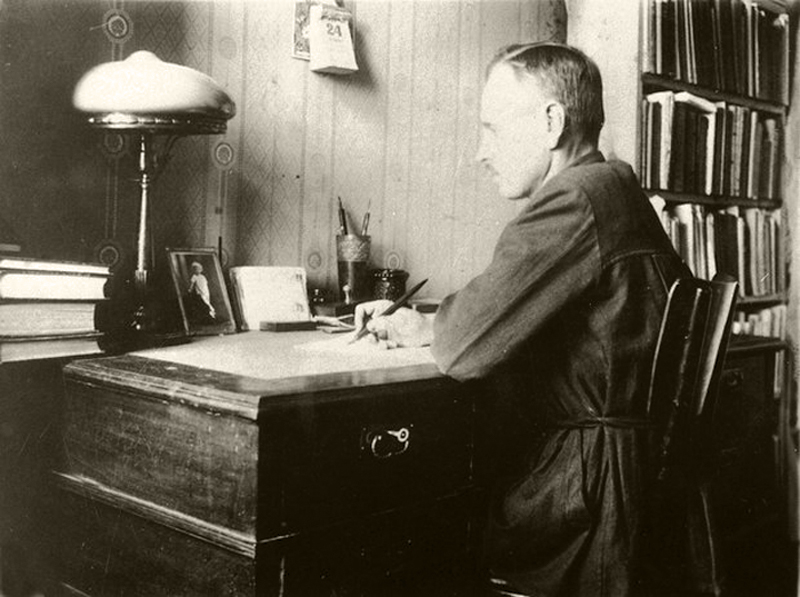

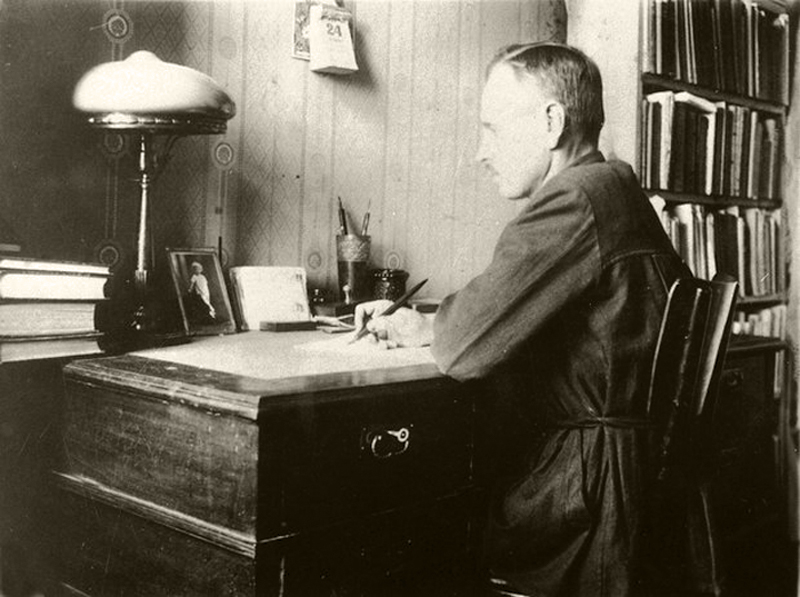

___Белорусский архивист, историк, этнограф, писатель Михаил Мелешко в рабочем кабинете. Минск, 1927

11. Шуфля́дка

Выдвижной ящик стола

Выше были белорусские слова, слова из трасянки - а теперь вот русское слово, точнее слово из белорусского региолекта* русского языка. Не секрет, что абсолютное большинство белорусов русскоязычные, но белорусский русский - как и в российских регионах - несколько отличается от литературной нормы. Кроме белорусского акцента разной силы, который присутствует у старшего поколения и жителей небольших городов, в белорусском русском есть несколько десятков регионализмов: слов, не встречающихся или почти не встречающихся за пределами Беларуси. Какими-то из них белорусы гордятся и хвастаются перед российскими друзьями** - самый известный пример, пожалуй, шуфлядка, «выдвижной ящик стола» (в украинском русском оно тоже есть, но в ином виде - шухлядка). Многие даже не подозревают, что большинство регионализмов - это не общерусские слова: шильда («табличка на здании или кабинете»), гольф («водолазка»), с большего («в основном»), ссобойка («еда, которая берется на работу или учебу»), стирка - реже стёрка, которая есть и в российских регионах («ластик»), хапун («массовое задержание милицией» или «ажиотаж в магазинах»), ляснуться («упасть, удариться, сломаться, сойти с ума»), лахать с чего-то («смеяться над чем-то»; просторечное), тихарь («силовик в штатском»), дать буську («поцеловать»; чаще в общении с детьми), разбурить («разрушить»; в детской речи), математица, русица и т. п. вместо математичка и русичка - и множество других.

_______

* Региолект - особая разновидность языка, занимающая промежуточное положение между диалектом и литературным языком. В отличие от диалекта, на региолекте говорят в том числе и жители городов.

** Или используют в качестве шибболета, своеобразного «речевого пароля».

Часть этих регионализмов пришла в русскую речь белорусов из белорусского языка (из них часть, в свою очередь, из польского, а туда - из немецкого, например, шуфлядка и шильда), другие же - как ссобойка или гольф - возникли прямо в русском языке.

___Праздник Дожинки в Глубоком. 1934

12. Дажы́нкі

Дожинки

Дажынкі - праздник конца сбора урожая (собственно, когда дожинают урожай; в российском народном календаре встречаются также варианты Обжинки, Отжинки и Пожинки). В Беларуси Дажынкі - как и Зажынкі, праздник первого снопа, - отмечали с давних времен, причем традиция была абсолютно жива и в советское время.

В современной Беларуси празднование Дожинок перешло на государственный уровень. Каждый год выбирается столица Дожинок (раньше одна, сейчас шесть, по одной в каждой области), и со всей мощью государственной поддержки начинается подготовка. Само празднование - награждение победителей разных сельскохозяйственных соревнований, выставки народных умельцев, шествия рабочих коллективов и митинг с участием президента, праздничное оформление (скульптуры из соломы, государственный герб из овощей и колбас и подобное) - обычно становится поводом для иронии и злословия жителей крупных городов.

Склонность госаппарата к подобной стилистике мероприятий получила свое название - агротреш (агротрэш). Агротреш, агростайл, агрогламур, агроренессанс - любовь к образованиям с корнем агро- появилась у белорусов в середине 2000-х, после превращения ряда бывших поселков в агрогородки (новый тип сельских поселений) и направления на популяризацию агротуризма в рамках программы возрождения и развития села. При этом агротреш совсем не обязательно должен быть связан с сельской жизнью: это кричаще оформленные квартиры (аналогичное явление в России известно как «колхозный шик»), это коммунальщики, закрашивающие все в розовый цвет, это грузовик с образцами сантехники на параде в День независимости, палатки с ширпотребом на городских фестивалях и разнообразные иные проявления.

Своего рода противоположностью агротреша является то, что можно описать белорусским прилагательным выкшталцо́ны. Это слово было заимствовано из польского языка, но по пути поменяло свое значение: если польское wykształcony - это просто «образованный», то в белорусском оно охватывает целый спектр значений, которые примерно соответствуют русским понятиям «элегантный», «изящный», «деликатный», «утонченный».

_______

Автор шчыра дзякуе за обсуждение, советы и поддержку Яне Владыко, Марии Бадей, Марии Аксючиц, Юлии Голяк, Любови Вылинской и Алене Пятрович.

* * *

Автор: Антон Сомин - лингвист, младший научный сотрудник лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ, преподаватель школы филологии НИУ ВШЭ и Института лингвистики РГГУ.

Антон Сомин

«Arzamas», 16 сентября 2020

6. Мо́ва

Язык

Хотя дословно мова значит просто «язык», в белорусском дискурсе без уточняющих прилагательных это слово используется по отношению именно к белорусскому языку: социальные плакаты «ма-ма = мо-ва. Любіш маму?», вопросы наподобие «Как сказать на мове „чайник“?» (см. ниже), комментарии под новостями - как русско-, так и белорусскоязычные - от «достали уже своей мовай» до «як прыемна чытаць навiну на мове» («как приятно читать новость на мове»).

___Библия, напечатанная Франциском Скориной из Полоцка - первым белорусским книгопечатником, переведшим Библию на белорусский извод церковнославянского языка. Прага, 1517

Белорусскоязычную интеллигенцию, для которой мова - это просто «язык», такое употребление раздражает (не меньше, чем пренебрежительное белмова, идущее от школьного названия предмета), оно ассоциируется с колониальным мышлением: возьмем, мол, слово из языка аборигенов и обозначим их язык этим словом. И если схожие употребления вроде «говорить на инглише» хотя бы включают в себя самоназвание языка, то для многих белорусскоязычных «мова» в таком значении выглядит совершенно безумно («Как приятно читать новость на языке!») и четко показывает, насколько неродной стала рóдная мова для самих же белорусов.

Схожее явление - использование белорусских слов для нейминга: банно-оздоровительный комплекс «Лазня», кафе «Кавярня» и т. п. говорящим по-белорусски очень напоминает советские безымянные столовые и бани.

Сражения ведутся и среди самих носителей белорусского. Проблема в том, что белорусских языков, по сути, два (потому и белорусских «Википедий» столько же). Раскол произошел после реформы 1933 года: формально речь шла только об орфографии, но на деле изменения затронули всё - от грамматики до лексики. Поэтому в тематических сообществах не прекращаются споры о том, какой нормой белорусского языка надо пользоваться: школьно-официальной, но испорченной русификацией, или дореформенной, но менее знакомой обычным людям, а также о том, какие слова можно использовать, какие нельзя и что они на самом деле значат. Битва века: заимствования из русского или заимствования из польского, придуманные неологизмы или возвращенные в употребление архаизмы? Гарба́та - это любой чай, потому что чай - это русизм, или же гарбата - это только травяной, а обычный - это как раз и есть по-белорусски чай? А для его приготовления нужен гарбатнік, чайнік, імбрык или, может быть, запарнік (и делятся ли они по принципу чайника для кипячения и чайника для заваривания)? Автобусом управляет русский по происхождению вадзіцель или польский кіроўца? Носить трусы или майткі, футболкі (русизм, плохо!), цішоткі/тышоткі (неологизм на основе заимствования, плохо!) или саколкі (наконец-то наше слово, но вот, правда, означает ли оно футболку - или же только майку-алкоголичку?). Писать судзьдзя («судья») и сьвіньня («свинья») с мягкими знаками (дореформенная орфография - тарашкевица; лучше отражает произношение, но слова более громоздкие) или суддзя и свіння без них (официальная орфография - наркомовка; именно ее учат в школе)? Предметов для таких споров десятки, и конца им не видно.

___Александр Лукашенко косит траву на территории официальной резиденции президента Беларуси «Озерный» в Острошицком городке. 2015 / Фото: Андрей Стасевич

7. Жэстача́йшэ

Жесточайше

Если выше были только белорусские слова, то это пример слова на трасянке: смешанной русско-белорусской речи с белорусской фонетикой и преимущественно русской грамматикой и лексикой. Трасянка возникла после войны из-за политики русификации, а также урбанизации: говорившие на белорусских диалектах сельские жители переезжали в русскоязычные города и пытались говорить по-русски. Чистого русского они, конечно, не сумели достичь и передали уже смешанную речь своим детям, которые, таким образом, стали природными носителями трасянки.

В белорусском обществе трасянка ассоциируется с жителями села или малообразованными горожанами - заводскими рабочими или гопниками с окраин. В 2000-е годы трасянка проникает и в массовую сатирическую культуру. Например, появляется взрослая передача «Калыханка», пародия на вышеупомянутую детскую «Калыханку», которую ведут Саша и Сирожа (последний - лидер «Ляписа Трубецкого» Сергей Михалок): два простых мужика, обсуждающих на трасянке актуальные проблемы - от зубов мудрости до гламура. Вскоре выходит и диск с их песнями на трасянке, темы и реалии соответствующие: драма в заводской столовке, Новый год с баночкой от шпрот и дырявым носком, чувства к соседке по подъезду в антураже перловки и котлет. Потом появляется группа «Разбітае сэрца пацана» - как видно из названия, здесь лирические герои несколько иные: «Палюбила гапара, палюбила калдыра» («Полюбила гопаря, полюбила колдыря»)*, «Паўтарашка в руке - ўсё как у людзей» («Полторашка в руке - все как у людей»), «Розавы закат - саацечэсцвенник мой и брат» («Розовый закат - соотечественник мой и брат»).

_______

* Колдырь - алкоголик.

«Разбітае сэрца пацана». «Палюбила гапара, палюбила калдыра»

___

Но само слово жэстачайшэ - это не просто абстрактная трасянка или цитата из песен на ней, это Лукашенко. На самом деле он говорит не на трасянке (грамматика и лексика у него русские), но сильный белорусский акцент в его речи не мог не стать объектом пародий. Жэстачайшэ - часто употребляемое им слово, которое вошло в белорусской дискурс со значением крайней или максимальной степени чего угодно: жэстачайшы факт - стопроцентный, жэстачайшы метал - очень хорошая рок-музыка. Или же когда что-то пошло не так: жэстачайшы рэмонт (см. Дажынкі), жэстачайшы пиар. Среди других ключевых слов эпохи, позаимствованных у Лукашенко и активно используемых в повседневной речи, - ашчушчэния («ощущения»; могут быть не це, а может быть и ашчушчэние празника), хто-та ўрот («кто-то врет»), настаяшчы («настоящий») и ператрахиваць («перетряхивать»).

Трасянка (на письме передается орфографически) часто используется для пародийного изображения Лукашенко и некоторых других провластных людей. Например, этот прием использует журналист Алесь Пилецкий в своих миниатюрах из цикла #давайпака о президентских разговорах по телефону:

- Александр Григорьевич, алло. Вы меня слышите?

- Гавары, гавары. Тут я. Што там ужэ случылась?

- Резолюция Европарламента, Александр Григорьевич.

- Рэвалюцыя в Еврапарламенце? Как інцэрэсна.

___Участники оппозиционных протестов в Минске. 2020 / Фото: Сергей Бобылев

8. Свядо́мы

Сознательный

Хотя дословно слово свядомы переводится как «сознательный», сейчас оно чаще употребляется в ином значении. Его история примерно такая же, как у более известного в России украинского слова свідомий: еще в начале XX века оно стало эпитетом для людей с высоким уровнем национального самосознания (собственно, само слово свядомы происходит от слова свядомасць, «сознание», которое часто использовалось и используется и в значении «самосознание»; однокоренное русское слово - осведомленный). Такие люди выступали за независимое белорусское государство, за использование белорусского языка в жизни, за развитие белорусской культуры и т. п. Вероятно, снова в активное употребление слово свядомы вошло в конце 1980-х - начале 1990-х на волне антикоммунистических и зачастую одновременно национал-демократических протестов, став, по сути, во множественном числе обозначением национально ориентированной интеллигенции.

Однако после победы Лукашенко на президентских выборах в середине 90-х в дискурсе власти это слово приобрело отрицательные коннотации: в речи Лукашенко и его сторонников свядомымі стали презрительно называть чуть ли не любую оппозицию, а присутствие этого слова в новостной или аналитической статье на русском (но не на белорусском!) языке сейчас однозначно указывает на вполне определенную политическую позицию ее автора. Вот такой интересный путь семантического развития прошло это слово: от однозначно положительного значения в белорусском языке до крайне негативного оттенка в русском.

Очень похожая история и у слова змага́р («борец»): в белорусском языке оно используется нейтрально в любых контекстах, аналогично русскому «борцу», но в русскоязычном провластном дискурсе слово змагары также стало использоваться как оскорбительное название оппозиции, а неологизм змагарызм обозначает белорусский национализм в речи его противников.

___Бульбаши. Картина неизвестного белорусского художника. Первая половина XX века

9. Бу́льба

Картошка

Стереотип о любви белорусов к картошке настолько банален и изъезжен, что его даже неловко здесь упоминать. Тем не менее этот стереотип не только живет снаружи, в представлениях других народов о белорусах*, но и прекрасно укоренился внутри: белорусы с удовольствием шутят и делают мемы про картошку. В национальном отборе на «Евровидение-2019» участвует песня «Potato aka бульба», белорусский офис «Яндекса» публикует исследование «Шутки в сторону: что белорусы ищут в интернете о картошке», в новостном паблике «Чай з малинавым варэннем», наряду с важными событиями, обсуждаются новости о том, что Елизавета II отказалась от употребления картошки или что жители одного из киевских домов засадили клумбу картошкой вместо цветов. Еще одна, кроме усеагульнай млявасці, белорусскоязычная идиома, которая используются даже в русской речи, - это хавайся ў бульбу («прячься в картошку»), означающая, что случилось что-то крайне неприятное. На прозвище бульбаши - хотя оно тоже внешнее и никогда не используется как самоназвание - белорусы практически не обижаются: выпускаемая в Минске водка «Бульбашъ» тому подтверждение.

_______

* Как, например, уверенность в том, что белорусы называют свои рубли зайчиками: на самом деле это прозвище ушло еще в начале 2000-х. Сначала его заменили зайцы, а потом и белки - от слова «белорусский».

Блюда из картошки тоже очень важны, и главное национальное блюдо - это, конечно, драники, оладьи из тертого картофеля с мясной или другой начинкой или без нее. В белорусских СМИ иногда измеряют инфляцию по индексу драника - за носками от компании Mark Formelle с дранікам на одном и смятанкай на другом велась настоящая охота, потому что они моментально заканчивались в магазинах, а рецептурные споры (с мукой или без муки, с луком или без лука и т. п.) по мощности не уступают российской битве при окрошке. Вопрос про правильные драники задавался даже потенциальным кандидатам в президенты на выборах 2020 года, и, обсуждая ответ Виктора Бабарико, «Еврорадио» резюмировало: «Но сердца тех, кто не представляет себе драники без муки, яиц или лука, теперь разбиты. Потому что не надо шутить с драниками. Драники - это серьезно. Это святое!»

Пожалуй, есть только один вопрос, который делит белорусов на два лагеря посильнее рецепта настоящих драников: какая сгущенка правильная - рогачевская или глубокская? Носки с белорусской сгущенкой, разумеется, тоже есть.

___Карта Беларуси. Минск, 1918

10. Беларусь

Обнаружить название страны в списке слов, помогающих понять национальную культуру, довольно странно. Тем не менее это именно такой случай.

В сентябре 1991 года еще в БССР был принят закон, согласно которому страна должна была впредь называться Беларусь, а на другие языки название должно было не переводиться, а транслитерироваться, причем именно с этого варианта. С какими-то языками это действительно случилось: английские Byelorussia (отсюда домен .by) и Belorussia довольно быстро сменились на Belarus (чуть дольше это происходило с названием языка), но в других осталась транслитерация русского названия (французское Biélorussie) или перевод (немецкое Weißrussland, «Белая Россия»; от этого названия начали отказываться лишь в 2020 году). В 1995 году русский получил статус второго государственного языка в Беларуси, после чего этот вариант названия оказался зафиксирован уже в официальном русскоязычном документе. Тем не менее в России он прижился плохо.

Для большинства белорусов, особенно родившихся во второй половине 80-х и позже, вариант Белоруссия - советский, устаревший. Использующих его россиян они готовы заподозрить в неуважении и даже имперских амбициях. Для многих россиян же это не политический вопрос, а лишь вопрос привычки и орфографической традиции (шутка марта 2020 года: коронавирус специально вывели белорусы, чтобы россияне наконец запомнили, что соединительная гласная а все же существует). В последние несколько лет к вопросу о названии страны добавился более сложный вопрос о написании образованного от него прилагательного и названия национальности: так как это уже не имена собственные, они есть в словарях и, соответственно, написание через а нельзя трактовать иначе как орфографическую ошибку. Тем не менее в белорусских русскоязычных СМИ все шире используются варианты беларус, беларусский и даже беларуский.

Бесконечные и однотипные споры в комментариях о том, как надо писать название белорусского государства (у обеих сторон есть чуть меньше 10 стандартных аргументов в пользу своего варианта), стали настолько культурно значимым явлением, что даже получили собственное оскорбительное название - бульбосрачи (см. Бульба). В августе 2020 года, во время политических протестов в Беларуси, некоторые российские СМИ и рядовые пользователи, поддерживающие протестующих, сделали выбор в пользу написания всех трех слов (Беларусь, беларус, беларусский) через а, что поэт Лев Рубинштейн изящно назвал орфографической эмпатией.

В не самых качественных публицистических текстах часто можно встретить метафорическое название Беларуси - Синеокая* (из-за большого количества озер). А в критических неформальных текстах белорусы нередко иронично используют цитаты из политических речей и социальной рекламы: Страна для жизни, Островок стабильности, Квітнеючая («Процветающая») и другие.

_______

* Например, «Где в Синеокой найти следы Йети?»

___Белорусский архивист, историк, этнограф, писатель Михаил Мелешко в рабочем кабинете. Минск, 1927

11. Шуфля́дка

Выдвижной ящик стола

Выше были белорусские слова, слова из трасянки - а теперь вот русское слово, точнее слово из белорусского региолекта* русского языка. Не секрет, что абсолютное большинство белорусов русскоязычные, но белорусский русский - как и в российских регионах - несколько отличается от литературной нормы. Кроме белорусского акцента разной силы, который присутствует у старшего поколения и жителей небольших городов, в белорусском русском есть несколько десятков регионализмов: слов, не встречающихся или почти не встречающихся за пределами Беларуси. Какими-то из них белорусы гордятся и хвастаются перед российскими друзьями** - самый известный пример, пожалуй, шуфлядка, «выдвижной ящик стола» (в украинском русском оно тоже есть, но в ином виде - шухлядка). Многие даже не подозревают, что большинство регионализмов - это не общерусские слова: шильда («табличка на здании или кабинете»), гольф («водолазка»), с большего («в основном»), ссобойка («еда, которая берется на работу или учебу»), стирка - реже стёрка, которая есть и в российских регионах («ластик»), хапун («массовое задержание милицией» или «ажиотаж в магазинах»), ляснуться («упасть, удариться, сломаться, сойти с ума»), лахать с чего-то («смеяться над чем-то»; просторечное), тихарь («силовик в штатском»), дать буську («поцеловать»; чаще в общении с детьми), разбурить («разрушить»; в детской речи), математица, русица и т. п. вместо математичка и русичка - и множество других.

_______

* Региолект - особая разновидность языка, занимающая промежуточное положение между диалектом и литературным языком. В отличие от диалекта, на региолекте говорят в том числе и жители городов.

** Или используют в качестве шибболета, своеобразного «речевого пароля».

Часть этих регионализмов пришла в русскую речь белорусов из белорусского языка (из них часть, в свою очередь, из польского, а туда - из немецкого, например, шуфлядка и шильда), другие же - как ссобойка или гольф - возникли прямо в русском языке.

___Праздник Дожинки в Глубоком. 1934

12. Дажы́нкі

Дожинки

Дажынкі - праздник конца сбора урожая (собственно, когда дожинают урожай; в российском народном календаре встречаются также варианты Обжинки, Отжинки и Пожинки). В Беларуси Дажынкі - как и Зажынкі, праздник первого снопа, - отмечали с давних времен, причем традиция была абсолютно жива и в советское время.

В современной Беларуси празднование Дожинок перешло на государственный уровень. Каждый год выбирается столица Дожинок (раньше одна, сейчас шесть, по одной в каждой области), и со всей мощью государственной поддержки начинается подготовка. Само празднование - награждение победителей разных сельскохозяйственных соревнований, выставки народных умельцев, шествия рабочих коллективов и митинг с участием президента, праздничное оформление (скульптуры из соломы, государственный герб из овощей и колбас и подобное) - обычно становится поводом для иронии и злословия жителей крупных городов.

Склонность госаппарата к подобной стилистике мероприятий получила свое название - агротреш (агротрэш). Агротреш, агростайл, агрогламур, агроренессанс - любовь к образованиям с корнем агро- появилась у белорусов в середине 2000-х, после превращения ряда бывших поселков в агрогородки (новый тип сельских поселений) и направления на популяризацию агротуризма в рамках программы возрождения и развития села. При этом агротреш совсем не обязательно должен быть связан с сельской жизнью: это кричаще оформленные квартиры (аналогичное явление в России известно как «колхозный шик»), это коммунальщики, закрашивающие все в розовый цвет, это грузовик с образцами сантехники на параде в День независимости, палатки с ширпотребом на городских фестивалях и разнообразные иные проявления.

Своего рода противоположностью агротреша является то, что можно описать белорусским прилагательным выкшталцо́ны. Это слово было заимствовано из польского языка, но по пути поменяло свое значение: если польское wykształcony - это просто «образованный», то в белорусском оно охватывает целый спектр значений, которые примерно соответствуют русским понятиям «элегантный», «изящный», «деликатный», «утонченный».

_______

Автор шчыра дзякуе за обсуждение, советы и поддержку Яне Владыко, Марии Бадей, Марии Аксючиц, Юлии Голяк, Любови Вылинской и Алене Пятрович.

* * *

Автор: Антон Сомин - лингвист, младший научный сотрудник лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ, преподаватель школы филологии НИУ ВШЭ и Института лингвистики РГГУ.

Антон Сомин

«Arzamas», 16 сентября 2020