Мурнау в картинках. Часть вторая. Явленский и Верёвкина

Первая часть здесь.

Изначально я не собиралась делать отдельный пост о Явленском, хотя он, бесспорно, этого заслуживает, но собирая картины Кандинского и Мюнтер с видами Мурнау, я то и дело сталкивалась с работами Явленского, который прожил вместе с Марианной Верёвкиной в Мурнау три лета (1908-1910), работая рука об руку со своими коллегами по искусству.

Пейзажи Явленского, написанные в Мурнау, не менее хороши, чем работы Кандинского и Мюнтер. И поскольку они не вместились в предыдущий и без того безразмерный пост, я решила их поместить отдельно.

Совместное пребывание в Мурнау оказалось для всех очень плодотворным. Все четверо тогда упорно экспериментировали и искали свой путь в искусстве, делились друг с другом знаниями и умениями, горячо спорили об искусстве и, конечно, так или иначе влияли друг на друга. Хотя никто из них ещё не был состоявшимся художником, у Явленского и Верёвкиной было некоторое преимущество: во-первых, они имели за плечами классическое художественное образование, которого не было у Кандинского и Мюнтер, во-вторых, проведя немало времени во Франции, были хорошо информированы о новых веяниях в европейском искусстве, центром которого был Париж.

Верёвкина тогда только начинала снова писать после длительного перерыва, Явленский же успел многое испробовать и даже приобрёл некоторую европейскую известность, приняв участие в знаменитом "Салоне Независимых" в 1905 году. Таким образом, когда четверо художников поселились в 1908 году в Мурнау, Явленский оказался наиболее продвинутым из них: он не только был знаком с новинками в искусстве, но и охотно применял их в своей живописи.

Своими знаниями Явленский охотно делился с коллегами. Мюнтер была его прилежной ученицей и ходила с ним вместе писать мурнауские пейзажи с натуры, а Кандинский, вспоминая время, проведённое вместе в Мурнау, много лет спустя написал ему в письме: "Я тогда многому у Вас научился и всегда буду Вам за это благодарен."

Явленский был фигурой увлекающейся и попеременно увлекался то одним, то другим течением в искусстве, отчего его собственный стиль постоянно менялся. Долгое время его кумиром был ван Гог, под влиянием голландца палитра Явленского стала ярче, мазок более размашистым и динамичным.

На него также сильно повлияла живопись фовистов с их экзальтированной палитрой, Явленский был лично знаком с Матиссом и другими художниками его круга, после путешествия по Британи он в 1905 году приехал в Париж и стал не только свидетелем, но и участником выдающегося в истории живописи события: осеннего "Салона Независимых", после которого представленные там художники с лёгкой руки критика Луи Воселя стали именоваться фовистами.

Во время путешествий по Франции Явленский познакомился с работами незадолго до этого умершего Гогена и идеи понт-авенской школы глубоко укоренились в нём, пустив корни в его искусство. Примерно с 1907 года Явленский стал применять типичный для клуазонизма чёрный контур, ограничивающий отдельные плоскости внутри картины. Со временем он всё больше отказывался от деталей, концентрируясь на самом существенном, Мюнтер это в свое время назвала “передачей экстракта”. В том же году он познакомился с патером и художником Виллибрордом Веркаде, бывшим учеником Гогена, который много рассказывал об учителе и его теориях, например, о советах обобщать образы и упрощать формы. С годами палитра Явленского становится всё более интенсивной и разнообразной, а формы, наоборот, упрощаются, постепенно сводясь к нескольким основным элементам.

Но, пожалуй, самым главным понятием, позаимствованным Явленским у французов и прежде всего у Гогена, стал синтетизм. Вот как его характеризует французский критик Орье: "Художественное произведение имеет душу, состоящую из двух частей: души художника и души природы.” Синтез в данном контексте - это объединение в одном произведении внешних и внутренних впечатлений. Нужно сказать, что внутренние впечатления с годами стали всё больше преобладать в творчестве Явленского и в конце концов вытеснили впечатления внешние, натура перестала быть необходимой. Однако касаться его творчества зрелых лет я уж совсем не собиралась, поэтому пока остановлюсь и перейду к картинкам.

Сначала портреты Явленского и Верёвкиной, написанные Габриэле Мюнтер.

Этот двойной портрет на поляне написан летом 1909 года, примерно в то же время, когда пара Кандинский-Мюнтер переехала в будущий "русский дом".

Габриэле Мюнтер, "Марианна Верёвкина и Алексей Явленский на поляне"

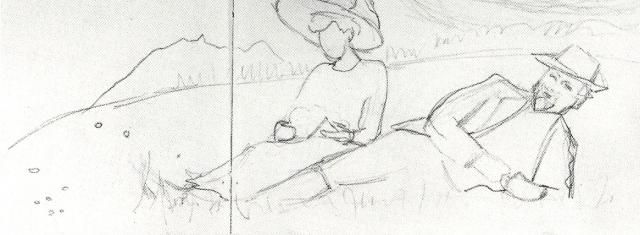

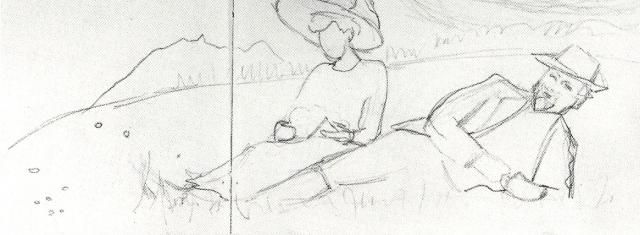

А это эскиз к портрету. Здесь Явленский хорошо узнаваем.

Габриэле Мюнтер, "Марианна Верёвкина и Алексей Явленский на поляне", эскиз

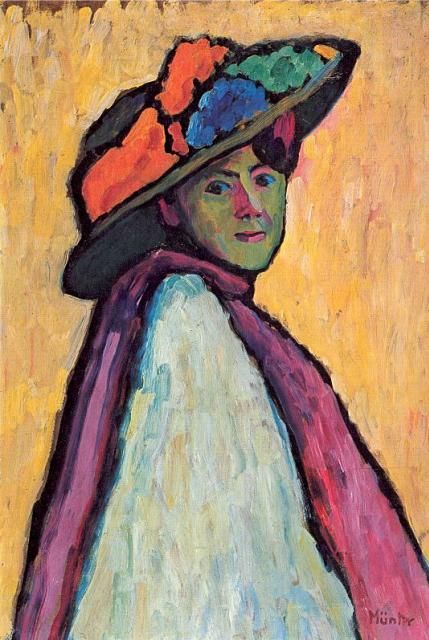

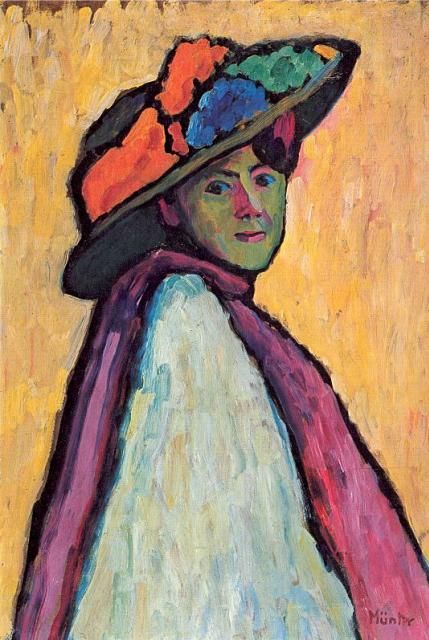

Тем же летом Габриэле написала и отдельный портрет Верёвкиной, он вместе с портретом Сахарова кисти Явленского сразу бросается в глаза в галерее Ленбаха.

Габриэле Мюнтер, "Марианна Верёвкина", 1909

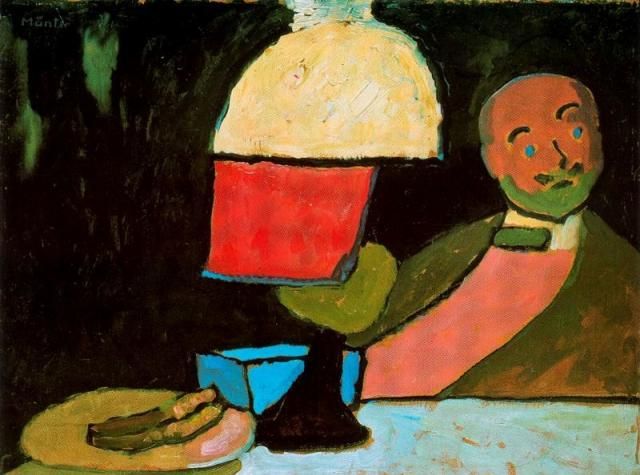

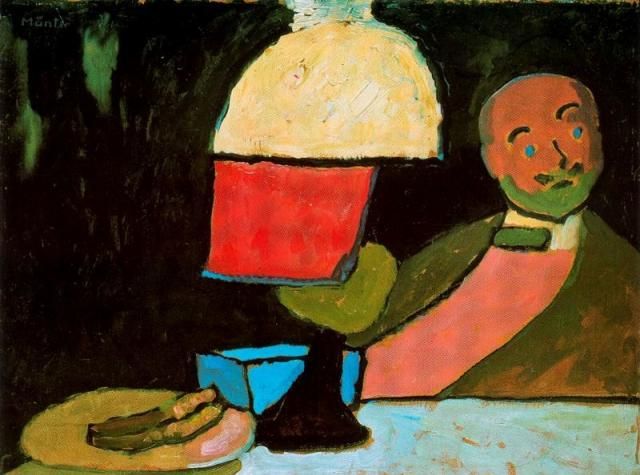

Мюнтер в то лето была на подъёме. Они с Кандинским, наконец, оставили кочевой образ жизни и обрели дом, общий дом, где собирались жить открыто, не скрываясь. Этот смешной и очень выразительный портрет Явленского тоже был написан в 1909 году. Несмотря на всю суммарность, мне кажется, Явленский на нём очень похож на себя. И характер передан замечательно: о Явленском пишут, что он, в отличие от Марианны, не был горячим спорщиком и душой компании, а всё больше предпочитал слушать и помалкивать. В то время у Кандинского и Мюнтер бывал Пауль Клее, и Кандинский часто пускался с ним в длинные пространные обсуждения разных теорий, которые не всегда понимал менее образованный Явленский, которому "мудрствования" в искусстве были чужды. Мюнтер удалось схватить выражение непонимания или даже удивления и недоумения на его лице во время одной из таких бесед.

Габриэле Мюнтер, "Слушающий. Алексей Явленский", 1909

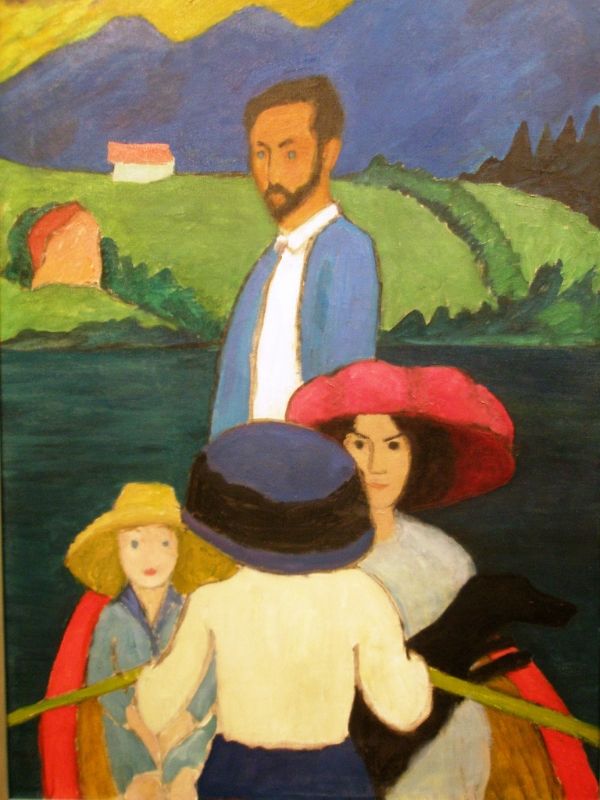

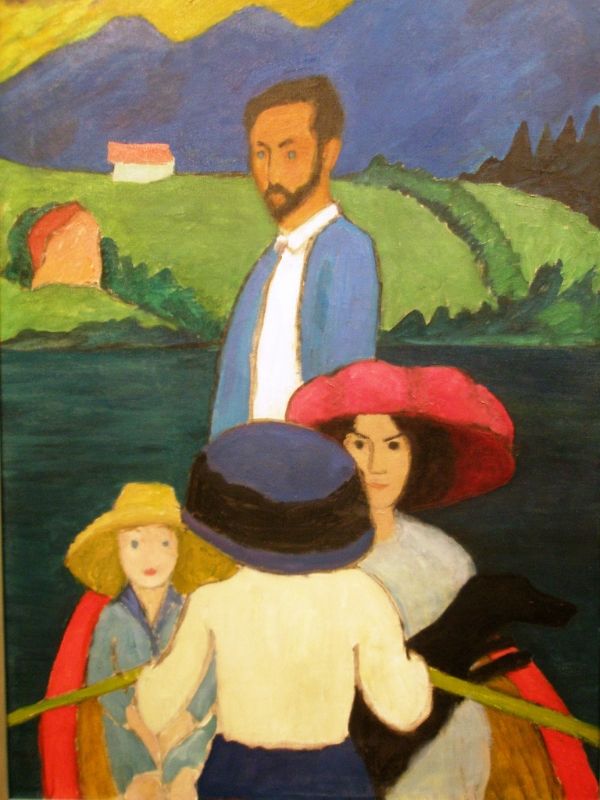

На следующей картине Мюнтер изобразила всю честную компанию за исключением Явленского во время лодочной прогулки по Штаффельскому озеру. Но присутствие Явленского чувствуется, и не только в образе его маленького сына Андрея: глядя на Кандинского, Мюнтер, Верёвкину, сына Явленского, невольно начинаешь искать глазами недостающее звено, и в этот момент приходит мысль, что в лодке, не считая собаки, не четверо, а пятеро пассажиров, Явленский просто стоит за спиной Мюнтер и нажимает на кнопку фотоаппарата.

Габриэле Мюнтер, "Кандинский, сын Явленского, Верёвкина, Мюнтер"

Это, конечно, шутка, но нельзя совсем исключить, что так оно и было: Мюнтер много фотографировала, и у неё есть фотографии, совпадающие или почти совпадающие ракурсами с картинами, возможно, она иногда использовала отдельные кадры при работе над своими полотнами.

А вот на этой фотографии Явленский есть, зато нет Кандинского, но он в этой сцене точно присутствует в качестве фотографа.

Фото Кандинского: Явленский, Верёвкина, сын Явленского Андрей, Мюнтер

Сын Явленского тогда именовался "племянником". Он был зачат с молоденькой горничной Веревкиной, которую она привезла с собой, Еленой Незнакомовой. Вплоть до 1921 года, когда Явленский окончательно расстался с Марианной и женился на Елене, чтобы усыновить своего незаконорожденного сына, все они жили в состоянии любовного треугольника и отношения были более чем напряжёнными. Сейчас я читаю дневник Верёвкиной "Письма к неизвестному" и меня поражает то, что там написано. Её отвращение к физическим отношениям, которых у неё никогда не было, заслуживает внимания психиатров. Я не берусь её судить, но, кажется, могу понять Явленского, который, не будучи монахом, не смог вполне соответствовать её идеалам чистой любви.

«Уже четыре года мы спим рядом. Я осталась девственницей, он снова им стал. Между нами спит наше дитя - искусство. Это оно дает нам мирно спать. Никогда плотское желание не осквернило наше ложе. Мы оба хотим остаться белыми, чтобы ни одна дурная мысль не нарушила покой наших ночей, когда мы так близки друг другу. И тем не менее мы любим друг друга. С тех пор, как много лет назад мы признались в этом, мы не обменялись ни одним дежурным поцелуем. Он для меня - все, я люблю его как мать, особенно как мать, как друг, как сестра, как супруга, я люблю его как художника, как товарища. Я не его любовница, и никогда моя нежность не знала страсти. Он благодаря любви ко мне сделался монахом. Он любит во мне свое искусство, он без меня погибнет - и он никогда не обладал мною».

Lettres à un inconnu. Рp. 75-77

(«Письма к неизвестному». Тетрадь I. С. 29-30).

Этой странной, талантливой и очень образованной женщине Явленский обязан многим, а она очень многим пожертвовала ради него. В свое время она подавала большие надежды, была любимой ученицей Репина, который называл её "русским Рембрандтом", но, встретив Явленского, увидела в нём большой талант и приняла решение оставить живопись и полностью посвятить себя ему. "Мужчине, моему супругу пред богом, я отдала всю мою жизнь, чтобы он мог отдать свою искусству”.

Это она привезла его в Мюнхен и после переезда пять лет не прикасалась к кисти, вместо этого организовав салон, чтобы её подопечный был в курсе всех веяний, общался со знаменитыми людьми и развивался в искусстве. Она был интеллектуальным центром, организовала Братство святого Луки, много читала, выписывала все журналы, так как считала, что художник должен все время познавать и самосовершенствоваться. В их паре она была ведущей, у нее был сильный характер, она решала все. Явленского она считала своим творением. "Кто ты и что ты? Мое творение или мое проклятье? Я сотворила тебя из глины и камня … Я поймала солнечные лучи и направила их на тебя. Я умыла тебя горючими слезами. Я днем и ночью молилась, чтобы на тебя снизошел дух божий."

Похоже, её мольбы были услышаны, и Явленский стал тем, кем он стал.

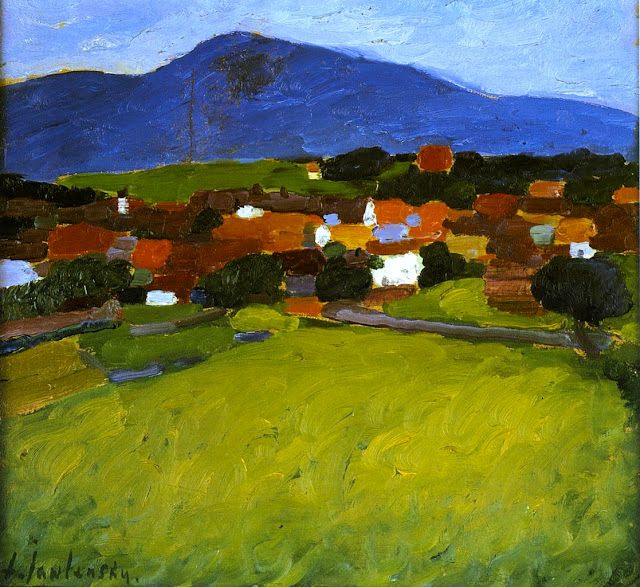

А теперь мурнауские пейзажи, из-за которых я затеяла всю эту писанину.

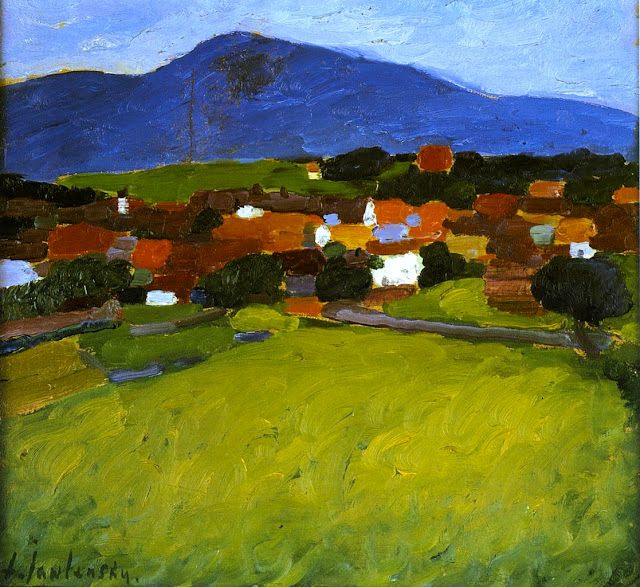

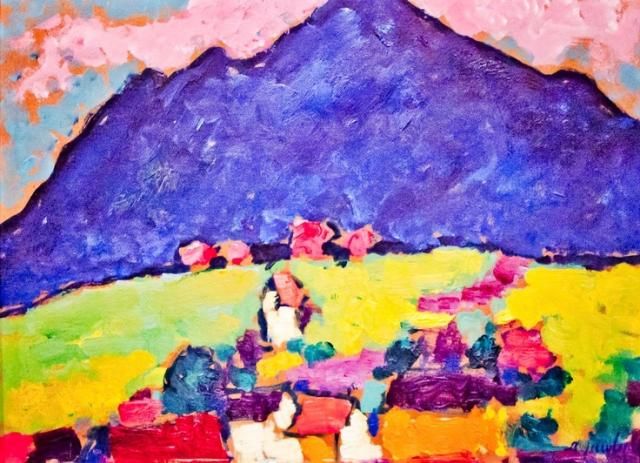

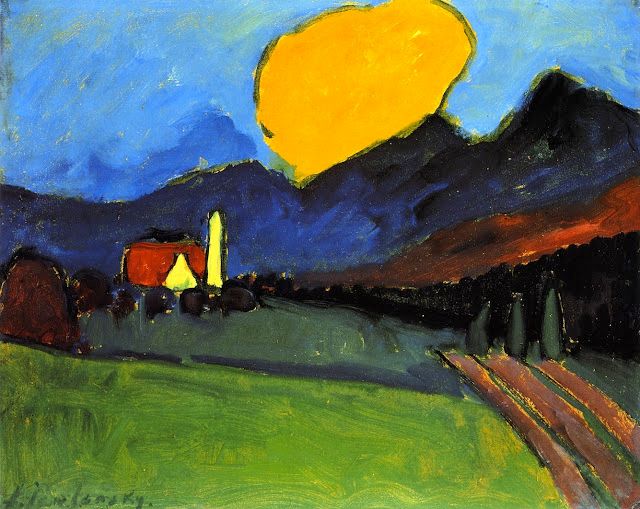

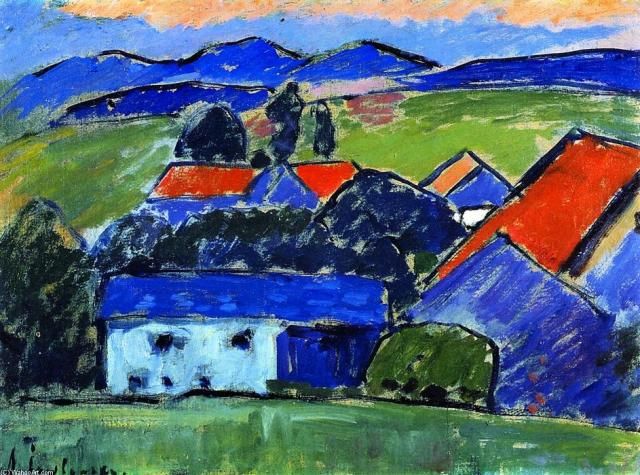

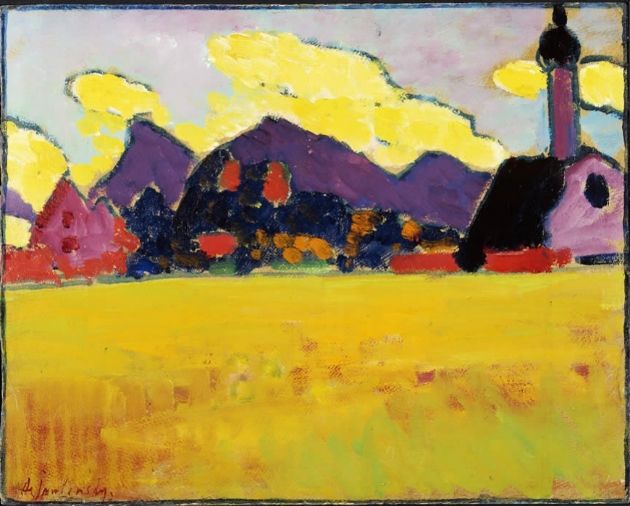

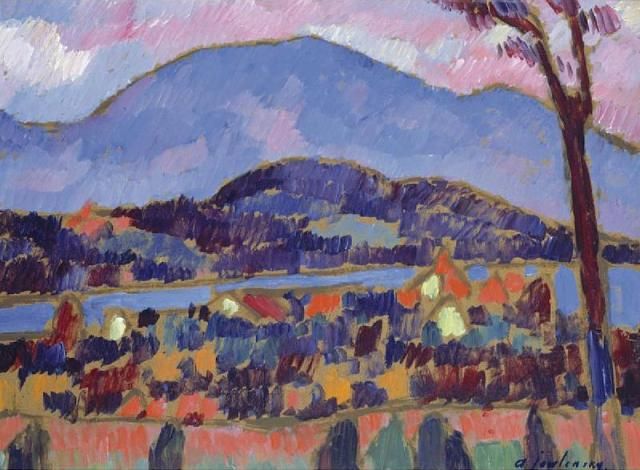

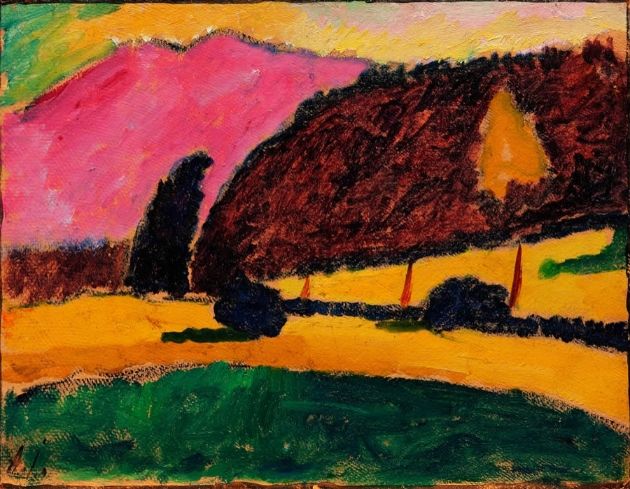

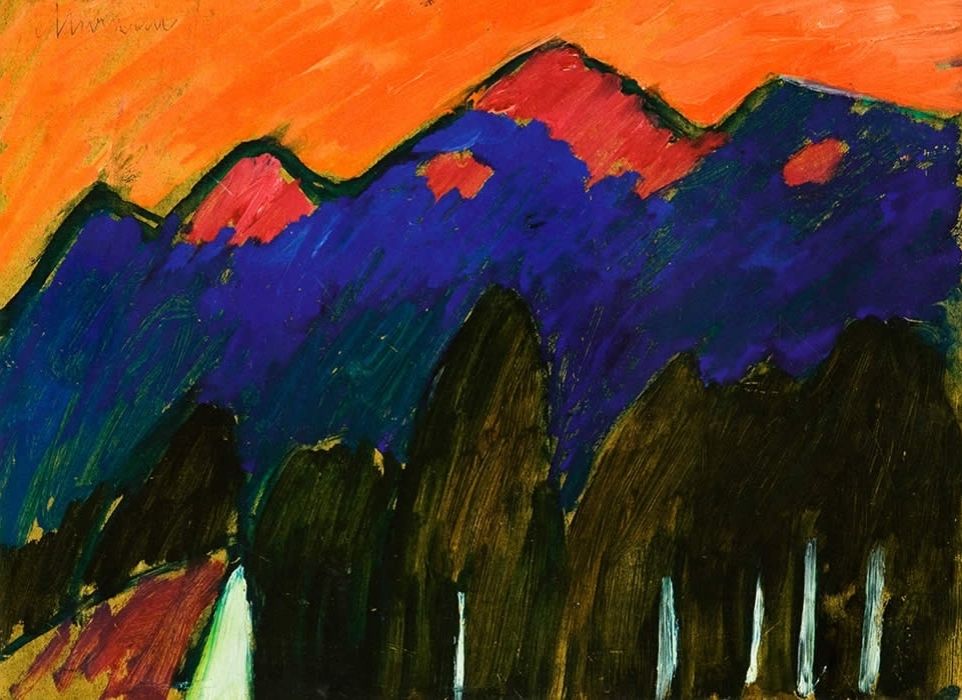

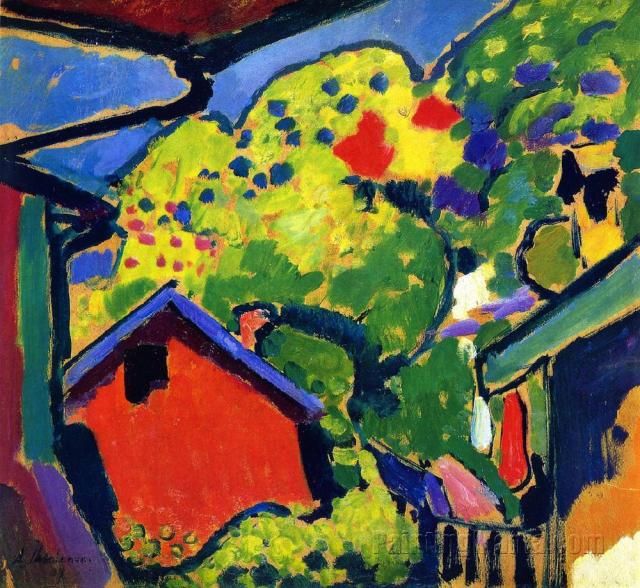

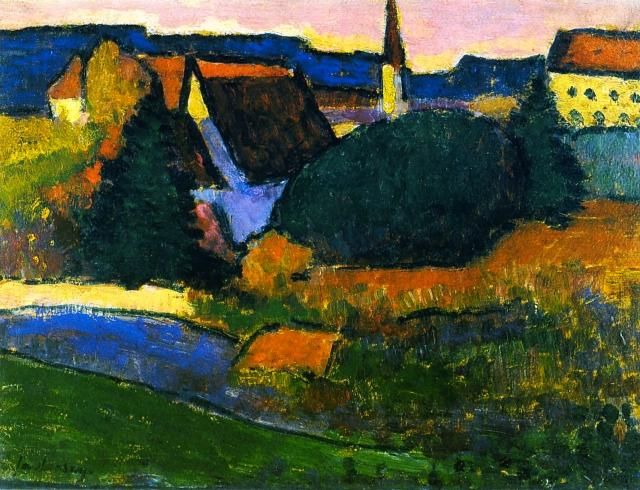

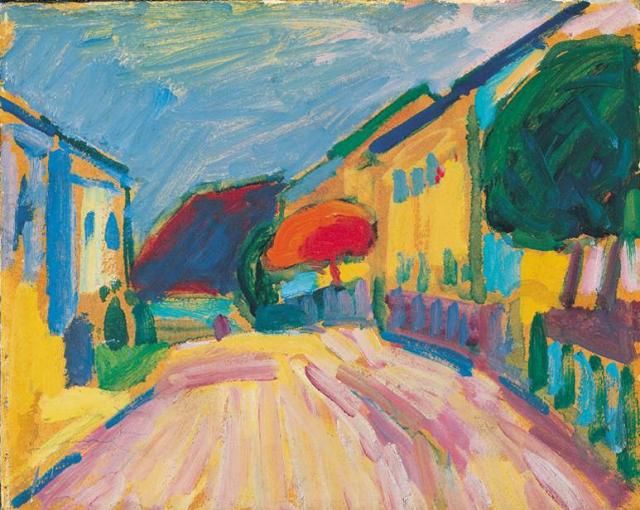

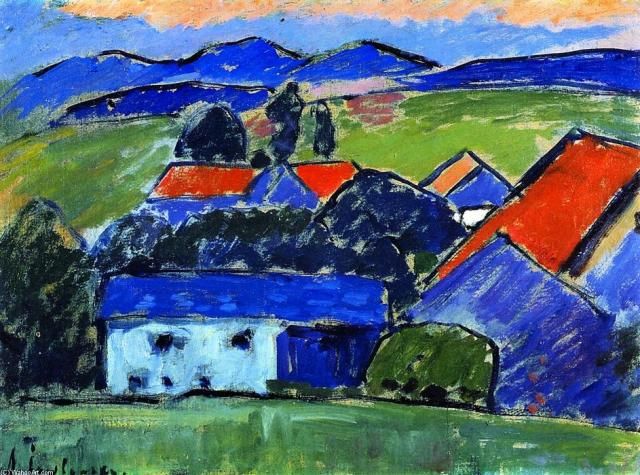

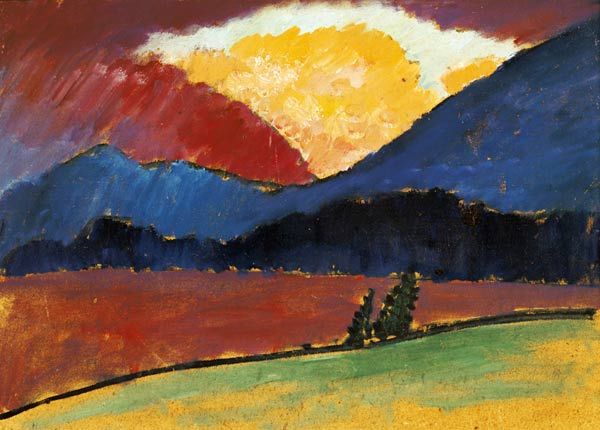

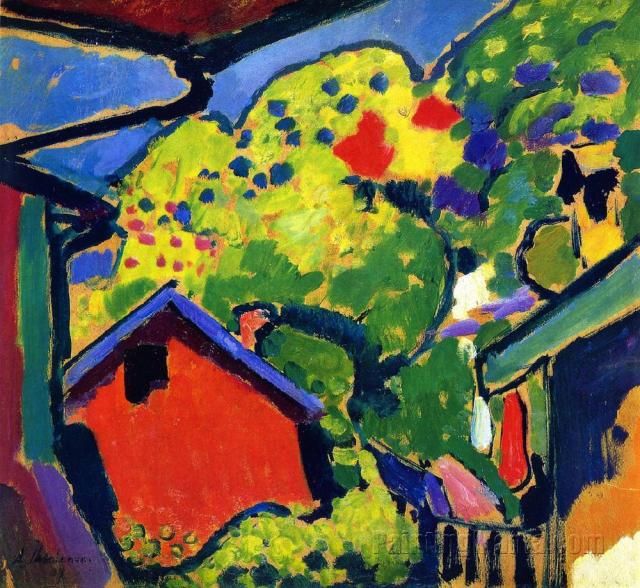

Алексей Явленский, "Мурнау", 1908

Алексей Явленский, "Мурнау"

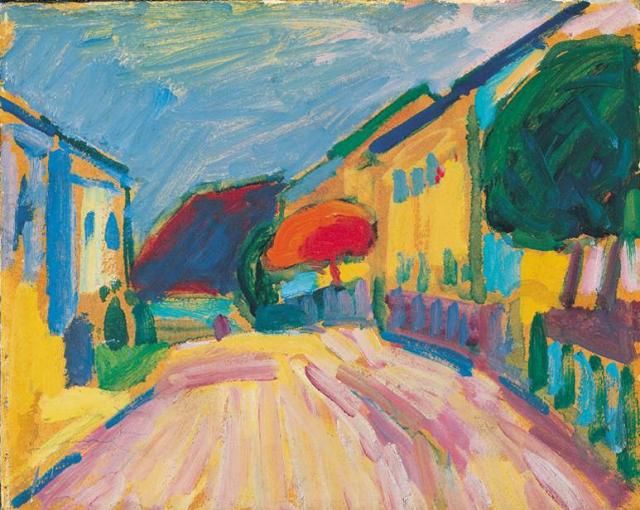

Алексей Явленский, "Мурнау", 1908

Алексей Явленский, "Мурнауский пейзаж", 1908

Алексей Явленский, "Мурнау", 1908

Алексей Явленский, "Мурнау", 1908

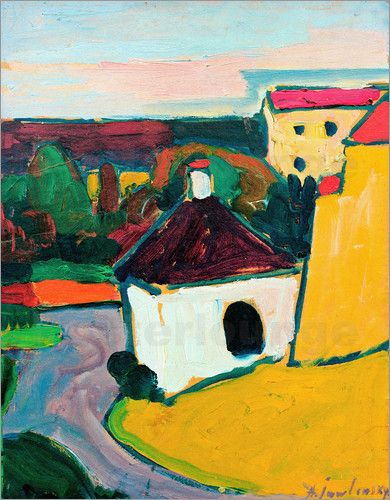

Алексей Явленский, "Мурнау"

Алексей Явленский, "Мурнау" эскиз, 1908-09

Алексей Явленский, "Мурнау. Пейзаж с тремя стогами сена", 1908-09

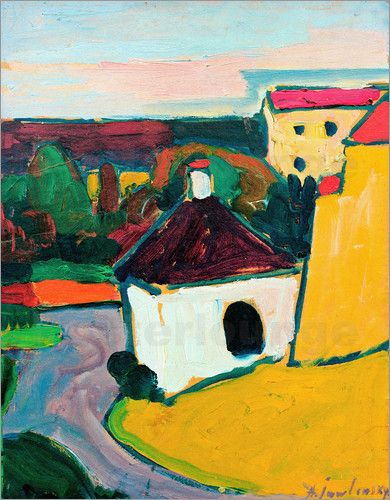

Алексей Явленский, "Белая капелла в Мурнау"

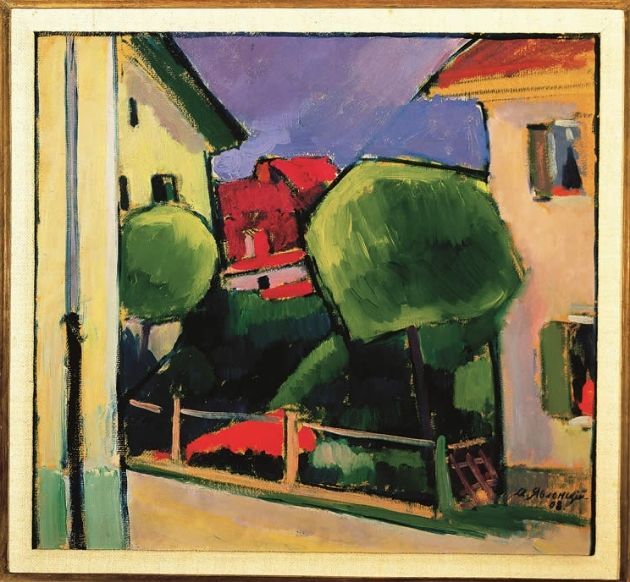

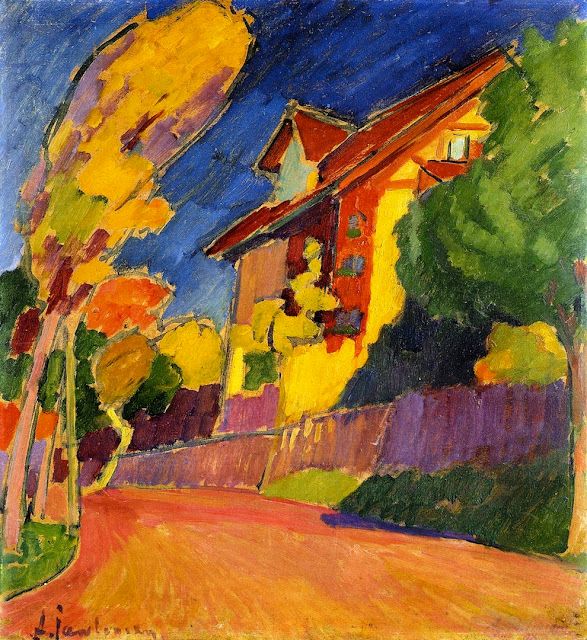

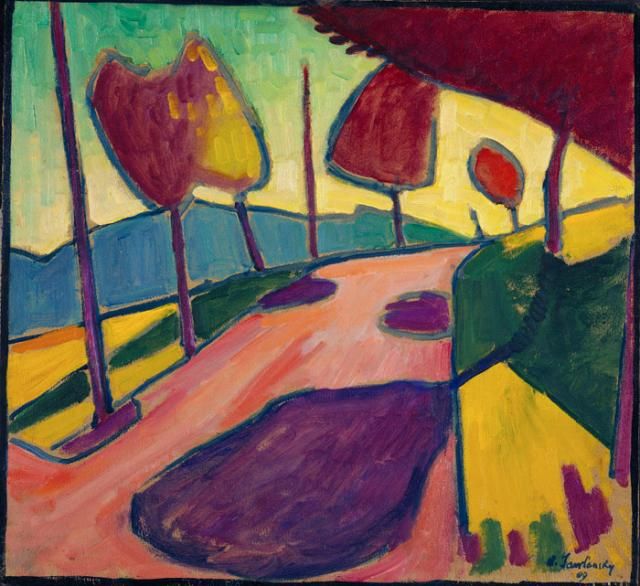

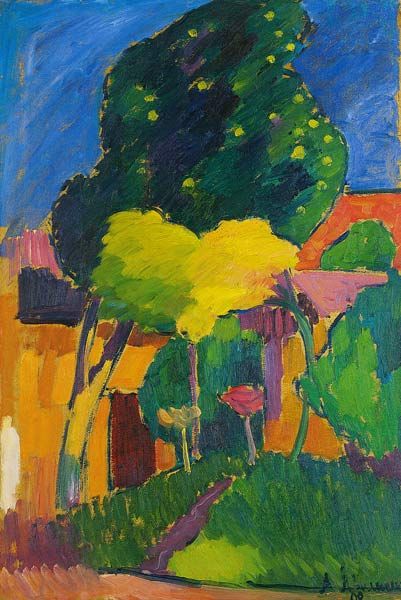

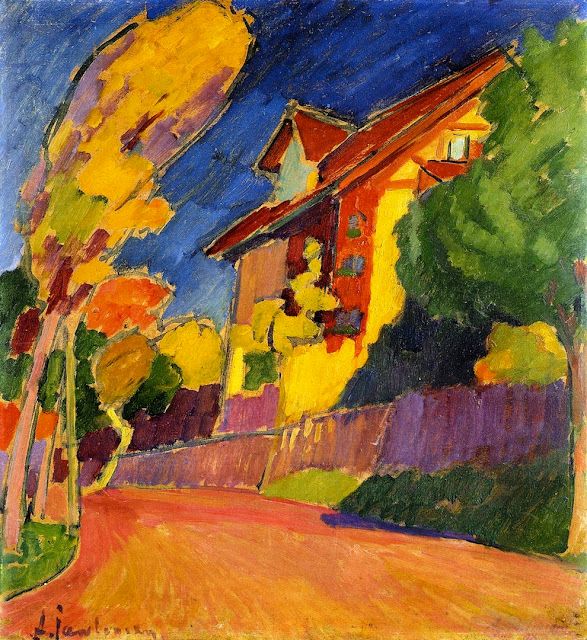

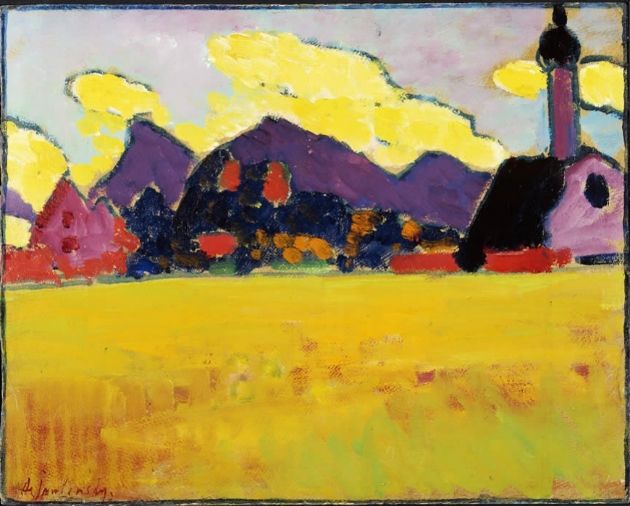

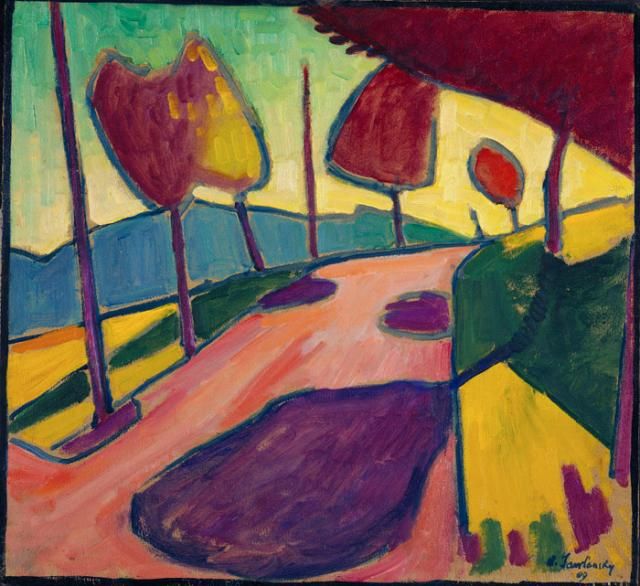

Алексей Явленский, "Жёлтый дом", 1909

Алексей Явленский, "Жёлтый звук", 1909

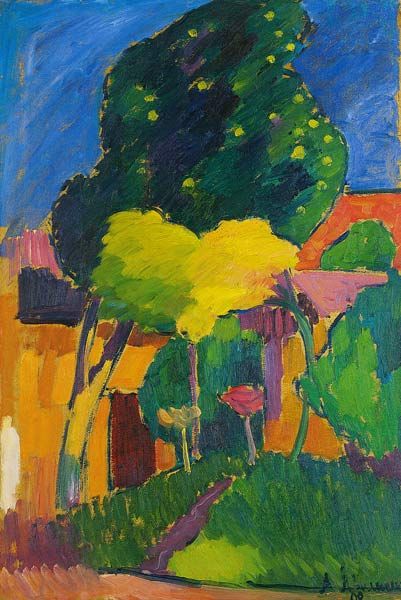

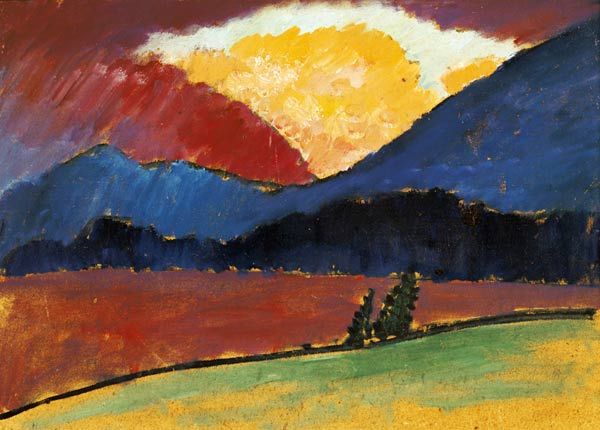

Алексей Явленский, "Пейзаж в Мурнау. Оранжевое облако", 1909

Алексей Явленский, "Пейзаж в Мурнау."

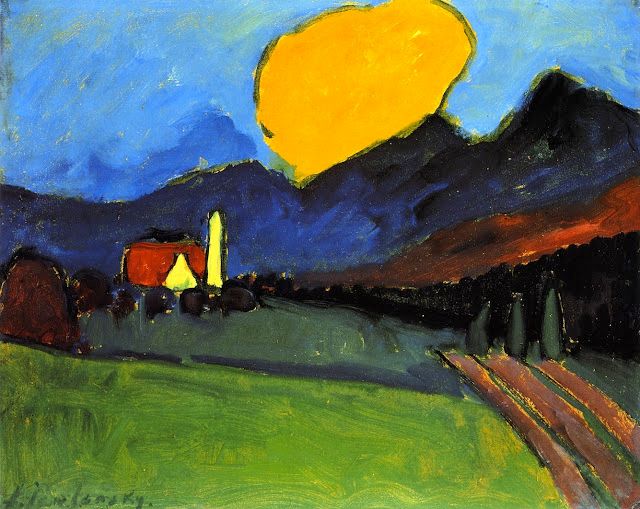

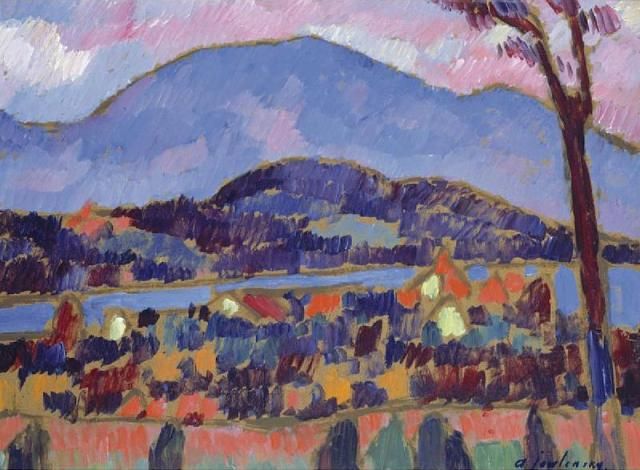

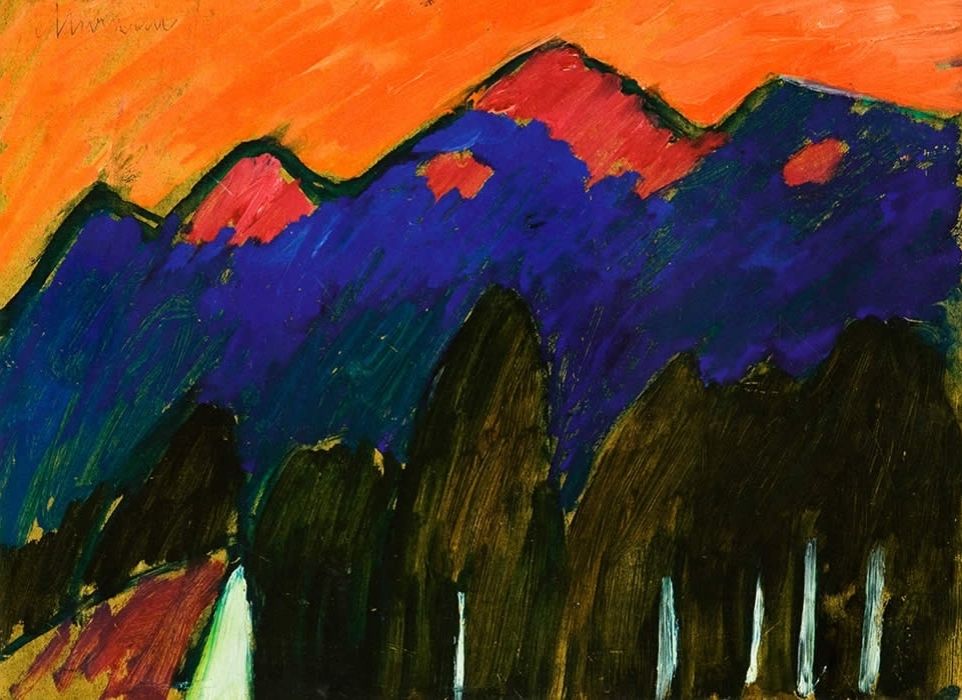

Алексей Явленский "Пейзаж у Мурнау", 1910

Алексей Явленский, "Мурнау", 1910

Алексей Явленский, "Осень в Мурнау", 1910

Алексей Явленский, "Летний вечер в Мурнау", 1909-1910

Алексей Явленский, "Мурнауский пейзаж", 1909-1910

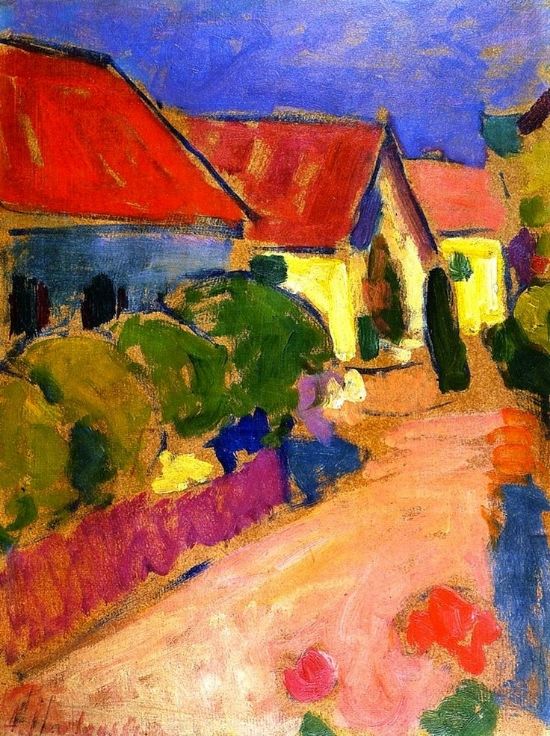

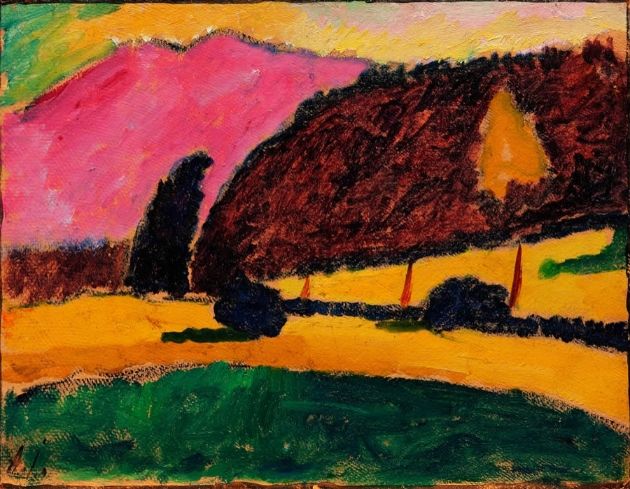

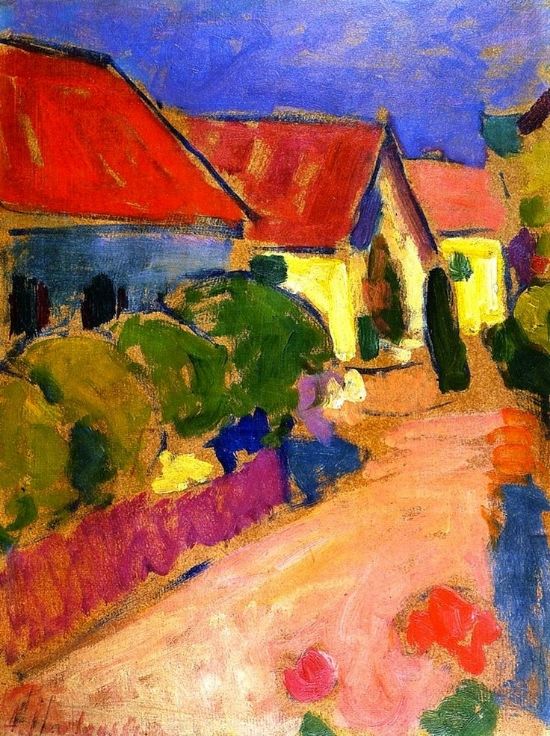

Алексей Явленский, "Мурнау. Красные крыши", 1909

Алексей Явленский, "Пейзаж в Мурнау", 1909/1910

Алексей Явленский, "Пейзаж в Мурнау", 1909

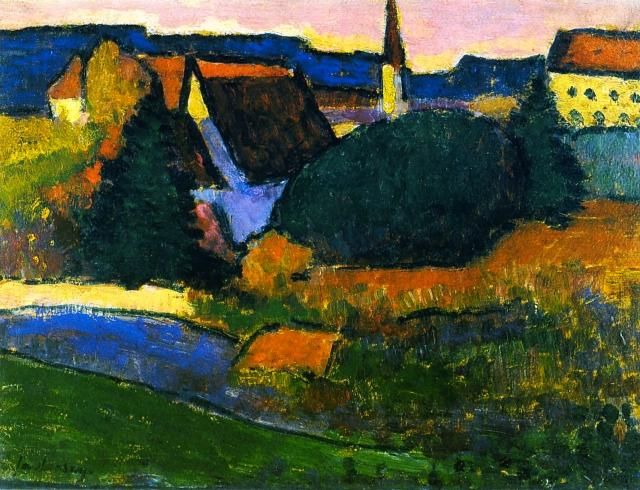

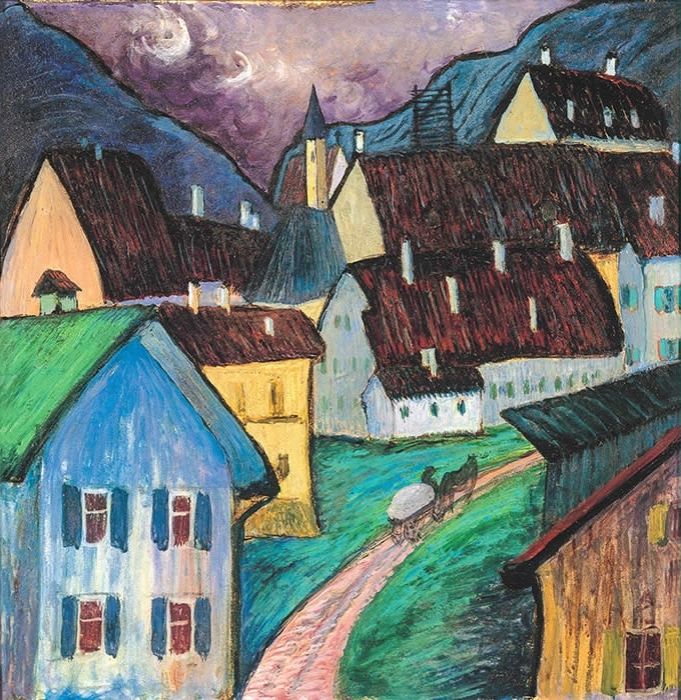

У Верёвкиной я знаю только одну работу с изображением Мурнау, она висит там же.

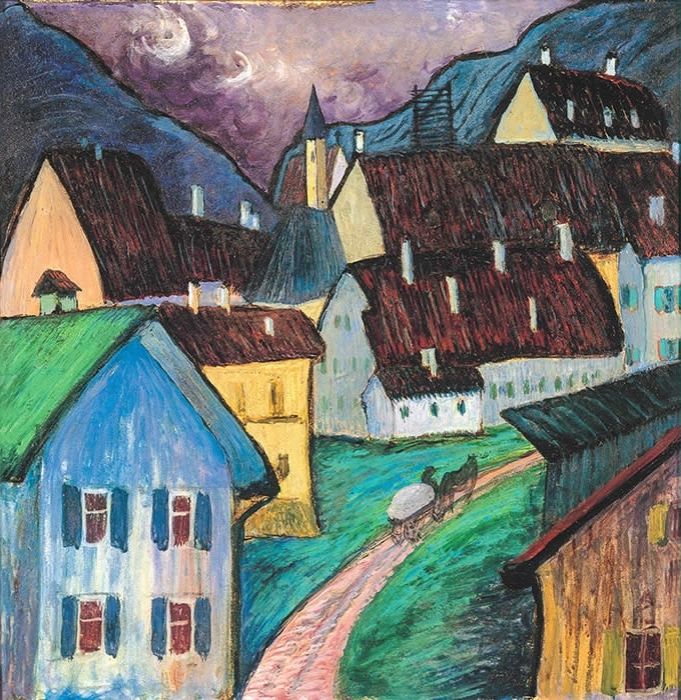

Марианна Верёвкина, "Вечер в Мурнау", 1910

Я очень долго тянула с опубликованием этого поста, надеясь добраться до библиотеки и поискать остальные, но пока мне это никак не удаётся. Когда доберусь, добавлю их к работам Явленского.

И напоследок ещё одна ранняя работа Верёвкиной, портрет дочери Репина Веры, написанная ещё в бытность Верёвкиной "русским Рембрандтом". Картина хоть и не связана с Мурнау тематически, но всё же имеет к нему отношение: портрет также хранится в Замковом музее и, что интересно, был приобретён им всего четыре года назад. Контраст разительный! Едва ли бы кто догадался, что обе работы написаны одним художником.

Изначально я не собиралась делать отдельный пост о Явленском, хотя он, бесспорно, этого заслуживает, но собирая картины Кандинского и Мюнтер с видами Мурнау, я то и дело сталкивалась с работами Явленского, который прожил вместе с Марианной Верёвкиной в Мурнау три лета (1908-1910), работая рука об руку со своими коллегами по искусству.

Пейзажи Явленского, написанные в Мурнау, не менее хороши, чем работы Кандинского и Мюнтер. И поскольку они не вместились в предыдущий и без того безразмерный пост, я решила их поместить отдельно.

Совместное пребывание в Мурнау оказалось для всех очень плодотворным. Все четверо тогда упорно экспериментировали и искали свой путь в искусстве, делились друг с другом знаниями и умениями, горячо спорили об искусстве и, конечно, так или иначе влияли друг на друга. Хотя никто из них ещё не был состоявшимся художником, у Явленского и Верёвкиной было некоторое преимущество: во-первых, они имели за плечами классическое художественное образование, которого не было у Кандинского и Мюнтер, во-вторых, проведя немало времени во Франции, были хорошо информированы о новых веяниях в европейском искусстве, центром которого был Париж.

Верёвкина тогда только начинала снова писать после длительного перерыва, Явленский же успел многое испробовать и даже приобрёл некоторую европейскую известность, приняв участие в знаменитом "Салоне Независимых" в 1905 году. Таким образом, когда четверо художников поселились в 1908 году в Мурнау, Явленский оказался наиболее продвинутым из них: он не только был знаком с новинками в искусстве, но и охотно применял их в своей живописи.

Своими знаниями Явленский охотно делился с коллегами. Мюнтер была его прилежной ученицей и ходила с ним вместе писать мурнауские пейзажи с натуры, а Кандинский, вспоминая время, проведённое вместе в Мурнау, много лет спустя написал ему в письме: "Я тогда многому у Вас научился и всегда буду Вам за это благодарен."

Явленский был фигурой увлекающейся и попеременно увлекался то одним, то другим течением в искусстве, отчего его собственный стиль постоянно менялся. Долгое время его кумиром был ван Гог, под влиянием голландца палитра Явленского стала ярче, мазок более размашистым и динамичным.

На него также сильно повлияла живопись фовистов с их экзальтированной палитрой, Явленский был лично знаком с Матиссом и другими художниками его круга, после путешествия по Британи он в 1905 году приехал в Париж и стал не только свидетелем, но и участником выдающегося в истории живописи события: осеннего "Салона Независимых", после которого представленные там художники с лёгкой руки критика Луи Воселя стали именоваться фовистами.

Во время путешествий по Франции Явленский познакомился с работами незадолго до этого умершего Гогена и идеи понт-авенской школы глубоко укоренились в нём, пустив корни в его искусство. Примерно с 1907 года Явленский стал применять типичный для клуазонизма чёрный контур, ограничивающий отдельные плоскости внутри картины. Со временем он всё больше отказывался от деталей, концентрируясь на самом существенном, Мюнтер это в свое время назвала “передачей экстракта”. В том же году он познакомился с патером и художником Виллибрордом Веркаде, бывшим учеником Гогена, который много рассказывал об учителе и его теориях, например, о советах обобщать образы и упрощать формы. С годами палитра Явленского становится всё более интенсивной и разнообразной, а формы, наоборот, упрощаются, постепенно сводясь к нескольким основным элементам.

Но, пожалуй, самым главным понятием, позаимствованным Явленским у французов и прежде всего у Гогена, стал синтетизм. Вот как его характеризует французский критик Орье: "Художественное произведение имеет душу, состоящую из двух частей: души художника и души природы.” Синтез в данном контексте - это объединение в одном произведении внешних и внутренних впечатлений. Нужно сказать, что внутренние впечатления с годами стали всё больше преобладать в творчестве Явленского и в конце концов вытеснили впечатления внешние, натура перестала быть необходимой. Однако касаться его творчества зрелых лет я уж совсем не собиралась, поэтому пока остановлюсь и перейду к картинкам.

Сначала портреты Явленского и Верёвкиной, написанные Габриэле Мюнтер.

Этот двойной портрет на поляне написан летом 1909 года, примерно в то же время, когда пара Кандинский-Мюнтер переехала в будущий "русский дом".

Габриэле Мюнтер, "Марианна Верёвкина и Алексей Явленский на поляне"

А это эскиз к портрету. Здесь Явленский хорошо узнаваем.

Габриэле Мюнтер, "Марианна Верёвкина и Алексей Явленский на поляне", эскиз

Тем же летом Габриэле написала и отдельный портрет Верёвкиной, он вместе с портретом Сахарова кисти Явленского сразу бросается в глаза в галерее Ленбаха.

Габриэле Мюнтер, "Марианна Верёвкина", 1909

Мюнтер в то лето была на подъёме. Они с Кандинским, наконец, оставили кочевой образ жизни и обрели дом, общий дом, где собирались жить открыто, не скрываясь. Этот смешной и очень выразительный портрет Явленского тоже был написан в 1909 году. Несмотря на всю суммарность, мне кажется, Явленский на нём очень похож на себя. И характер передан замечательно: о Явленском пишут, что он, в отличие от Марианны, не был горячим спорщиком и душой компании, а всё больше предпочитал слушать и помалкивать. В то время у Кандинского и Мюнтер бывал Пауль Клее, и Кандинский часто пускался с ним в длинные пространные обсуждения разных теорий, которые не всегда понимал менее образованный Явленский, которому "мудрствования" в искусстве были чужды. Мюнтер удалось схватить выражение непонимания или даже удивления и недоумения на его лице во время одной из таких бесед.

Габриэле Мюнтер, "Слушающий. Алексей Явленский", 1909

На следующей картине Мюнтер изобразила всю честную компанию за исключением Явленского во время лодочной прогулки по Штаффельскому озеру. Но присутствие Явленского чувствуется, и не только в образе его маленького сына Андрея: глядя на Кандинского, Мюнтер, Верёвкину, сына Явленского, невольно начинаешь искать глазами недостающее звено, и в этот момент приходит мысль, что в лодке, не считая собаки, не четверо, а пятеро пассажиров, Явленский просто стоит за спиной Мюнтер и нажимает на кнопку фотоаппарата.

Габриэле Мюнтер, "Кандинский, сын Явленского, Верёвкина, Мюнтер"

Это, конечно, шутка, но нельзя совсем исключить, что так оно и было: Мюнтер много фотографировала, и у неё есть фотографии, совпадающие или почти совпадающие ракурсами с картинами, возможно, она иногда использовала отдельные кадры при работе над своими полотнами.

А вот на этой фотографии Явленский есть, зато нет Кандинского, но он в этой сцене точно присутствует в качестве фотографа.

Фото Кандинского: Явленский, Верёвкина, сын Явленского Андрей, Мюнтер

Сын Явленского тогда именовался "племянником". Он был зачат с молоденькой горничной Веревкиной, которую она привезла с собой, Еленой Незнакомовой. Вплоть до 1921 года, когда Явленский окончательно расстался с Марианной и женился на Елене, чтобы усыновить своего незаконорожденного сына, все они жили в состоянии любовного треугольника и отношения были более чем напряжёнными. Сейчас я читаю дневник Верёвкиной "Письма к неизвестному" и меня поражает то, что там написано. Её отвращение к физическим отношениям, которых у неё никогда не было, заслуживает внимания психиатров. Я не берусь её судить, но, кажется, могу понять Явленского, который, не будучи монахом, не смог вполне соответствовать её идеалам чистой любви.

«Уже четыре года мы спим рядом. Я осталась девственницей, он снова им стал. Между нами спит наше дитя - искусство. Это оно дает нам мирно спать. Никогда плотское желание не осквернило наше ложе. Мы оба хотим остаться белыми, чтобы ни одна дурная мысль не нарушила покой наших ночей, когда мы так близки друг другу. И тем не менее мы любим друг друга. С тех пор, как много лет назад мы признались в этом, мы не обменялись ни одним дежурным поцелуем. Он для меня - все, я люблю его как мать, особенно как мать, как друг, как сестра, как супруга, я люблю его как художника, как товарища. Я не его любовница, и никогда моя нежность не знала страсти. Он благодаря любви ко мне сделался монахом. Он любит во мне свое искусство, он без меня погибнет - и он никогда не обладал мною».

Lettres à un inconnu. Рp. 75-77

(«Письма к неизвестному». Тетрадь I. С. 29-30).

Этой странной, талантливой и очень образованной женщине Явленский обязан многим, а она очень многим пожертвовала ради него. В свое время она подавала большие надежды, была любимой ученицей Репина, который называл её "русским Рембрандтом", но, встретив Явленского, увидела в нём большой талант и приняла решение оставить живопись и полностью посвятить себя ему. "Мужчине, моему супругу пред богом, я отдала всю мою жизнь, чтобы он мог отдать свою искусству”.

Это она привезла его в Мюнхен и после переезда пять лет не прикасалась к кисти, вместо этого организовав салон, чтобы её подопечный был в курсе всех веяний, общался со знаменитыми людьми и развивался в искусстве. Она был интеллектуальным центром, организовала Братство святого Луки, много читала, выписывала все журналы, так как считала, что художник должен все время познавать и самосовершенствоваться. В их паре она была ведущей, у нее был сильный характер, она решала все. Явленского она считала своим творением. "Кто ты и что ты? Мое творение или мое проклятье? Я сотворила тебя из глины и камня … Я поймала солнечные лучи и направила их на тебя. Я умыла тебя горючими слезами. Я днем и ночью молилась, чтобы на тебя снизошел дух божий."

Похоже, её мольбы были услышаны, и Явленский стал тем, кем он стал.

А теперь мурнауские пейзажи, из-за которых я затеяла всю эту писанину.

Алексей Явленский, "Мурнау", 1908

Алексей Явленский, "Мурнау"

Алексей Явленский, "Мурнау", 1908

Алексей Явленский, "Мурнауский пейзаж", 1908

Алексей Явленский, "Мурнау", 1908

Алексей Явленский, "Мурнау", 1908

Алексей Явленский, "Мурнау"

Алексей Явленский, "Мурнау" эскиз, 1908-09

Алексей Явленский, "Мурнау. Пейзаж с тремя стогами сена", 1908-09

Алексей Явленский, "Белая капелла в Мурнау"

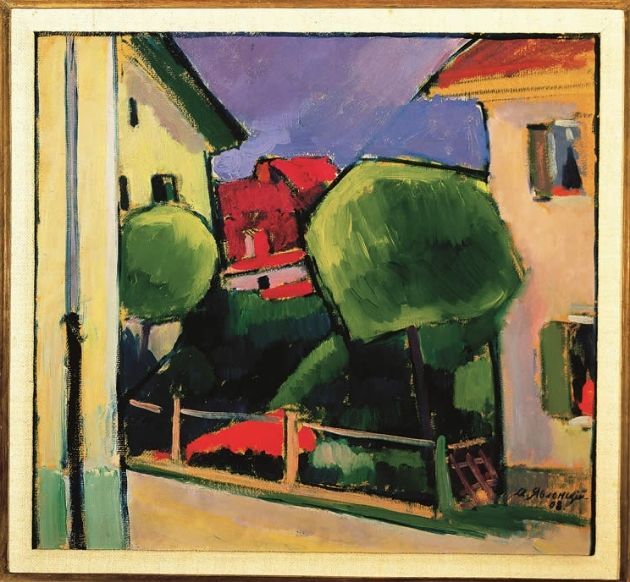

Алексей Явленский, "Жёлтый дом", 1909

Алексей Явленский, "Жёлтый звук", 1909

Алексей Явленский, "Пейзаж в Мурнау. Оранжевое облако", 1909

Алексей Явленский, "Пейзаж в Мурнау."

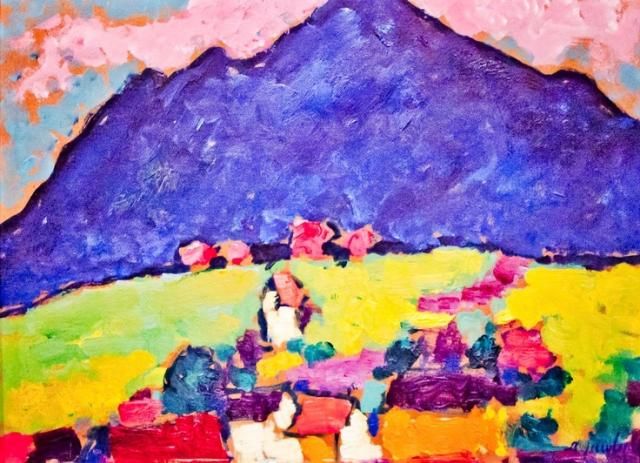

Алексей Явленский "Пейзаж у Мурнау", 1910

Алексей Явленский, "Мурнау", 1910

Алексей Явленский, "Осень в Мурнау", 1910

Алексей Явленский, "Летний вечер в Мурнау", 1909-1910

Алексей Явленский, "Мурнауский пейзаж", 1909-1910

Алексей Явленский, "Мурнау. Красные крыши", 1909

Алексей Явленский, "Пейзаж в Мурнау", 1909/1910

Алексей Явленский, "Пейзаж в Мурнау", 1909

У Верёвкиной я знаю только одну работу с изображением Мурнау, она висит там же.

Марианна Верёвкина, "Вечер в Мурнау", 1910

Я очень долго тянула с опубликованием этого поста, надеясь добраться до библиотеки и поискать остальные, но пока мне это никак не удаётся. Когда доберусь, добавлю их к работам Явленского.

И напоследок ещё одна ранняя работа Верёвкиной, портрет дочери Репина Веры, написанная ещё в бытность Верёвкиной "русским Рембрандтом". Картина хоть и не связана с Мурнау тематически, но всё же имеет к нему отношение: портрет также хранится в Замковом музее и, что интересно, был приобретён им всего четыре года назад. Контраст разительный! Едва ли бы кто догадался, что обе работы написаны одним художником.