Emblemata и портрет елизаветинской эпохи, часть II

Антон Нестеров

Интерпретация двух портретов елизаветинской эпохи, или об «энергетике» символов

(Часть II, начало см.: ithaca-66.livejournal.com/11087.html)

[Опуликовано в сокращении: Искусствознание. № 2, 2006. С. 418 - 443.]

Портрет в эпоху Возрождения всегда писался «по поводу» - будь то заключение брака, вступление в новую должность или получение награды или титула. Тем самым портрет призван был «маркировать зону перехода» из одного состояния в другое и служил своеобразной «печатью», окончательно утверждающей и закрепляющей положение, достигнутое моделью.

Осознание этого качества портрета подталкивало заказчиков к тому, чтобы превратить его в своего рода «талисман», зафиксировав на нем не только достижения, но и чаяния, выразив их в «импрессе» - краткой вербальной формуле, призванной определять судьбу портретируемого и его характер. Именно эту роль играют надписи на вышеописанном портрете Елизаветы I работы Сегара.

Заметим, что, прописывая сюжет «Портрета Дориана Грея», Оскар Уайльд, лишь последовательно «довел до предела» то, что было изначально заложено в функции портрета: интуиция художника имеет дело не с фантазмами, а с реальностью, но в ее предельно сгущенной и концентрированной форме.

«Импресса» максимально «индивидуализировала» портрет, подчеркивая личные черты модели, «надевающей» на себя ту или иную социальную роль. Характер человека в ту эпоху понимался как сложный набор качеств, данных от рождения и развертывающихся в будущее , - тем самым «импресса» акцентировала те черты человеческой личности, которые присущи ей перманентно, - однако, акцентируя, их усиливала.

В этом отношении весьма интересен уникальный «астрологический» портрет Кристофера Хэттона, созданный в 1581 г. неизвестным художником из круга мастерской Сегара. Портрет представляет собой записанную с обеих сторон доску размером 96 на 72,3 см.

Мастерская У. Сегара. Портрет сэра Кристофера Хэттона. Ок. 1581 г. Музей и картинная галерея Нортхэмптона

На лицевой стороне в круге, в три четверти изображен Хэттон в черном колете, с белыми брыжами. Это изображение вписано в два других круга: внешний из них представляет Зодиак, на внутреннем же изображены аллегорические фигуры планет, локализованные в соответствии с их положением в гороскопе модели на декабрь 1581 г.: Сатурн и Венера находятся в Водолее; Юпитер, Меркурий и Солнце - в Козероге; Марс - в Стрельце и Луна - в Раке. Оставшаяся плоскость доски рассечена на квадраты, подобно полю гербового щита. Надпись наверху в центре гласит: «TANDEM SI» («Если все-таки»); внизу в центре: «SI SPESMEA» («Если моя надежда»). вверху слева: «NATUS EXARATUS INHUMATUS» («Рожден, сотворен, погребен»), чуть левее от нее: «DIC Mensr Anno» (видимо, должно быть: DIC Mensa Anno, и тогда читается как: «Скажи, доска, год»); вверху справа, рядом с изображением фамильного герба: «Miles Creat 9/15». В левом нижнем углу изображен художник, пишущий портрет, и вьется надпись: «[AE]ternitati pinxit» («Написал для вечности»). В правом нижнем углу изображен астроном, созерцающий модель планетарных сфер и вьется надпись: «[AE]ternitati finit» («Завершил для вечности»).

Мастерская У. Сегара. Портрет сэра Кристофера Хэттона. Оборотная сторона. Ок. 1581 г. Музей и картинная галерея Нортхэмптона

На другой стороны доски изображена трехрядная композиция: вверху на облаке стоит старец с крыльями за спиной, так же небольшие крылышки у старца на щиколотках. Руки старца разведены в стороны, и в правой он держит серп - атрибут Сатурна. По краям изображения - рассеченная надпись «TEM-PUS» («Время»).

В среднем ряду изображены: в центре, крупно: женщина за прялкой, слева от нее, в меньшем масштабе, - группа из трех человек: пара, идущая под руку в танце, и юноша, играющий для них на виоле. Над головой юноши месяц и надпись: «ACHESIS TRAHIT» («Лахезис прядет нить»). Очевидно, здесь заложена ассоциация с придворными успехами Хэттона: он славился своим умением танцевать, и именно танцы привлекли к нему благосклонность королевы Елизаветы. Справа изображена стоящая на полу зажженная масляная лампа, призванная, очевидно, символизировать свет души. Очевидно, чтение этой композиции слева направо должно навести мысль о том, что Парки выплетают нить судьбы человека, чтобы от легкомыслия юности он пришел к духовной умудренности зрелого возраста.

В нижнем ряду дана латинская надпись: «DIALOGUS DE TEMPORE/ cuius opus; quondam lysippi dic michi guis [sic! - А.Н.] tu; tempus quidnam operae/ est tibi; cuncta domo, cur tam summa tenes; propero super omnia/ pernix, cur celeres plantae; me leuis aura vechit cur tenuem tua dextra/ tenettonsoria falcem; omnia nostra fecans redit acuta manus, cur tibi/ tam longi pendent a fronte capilli, fronte guidem [sic! - А.Н.] facilis sum bene fosse/ capi cur tibi posterior pars est a vertice calva; posterior nemo/ prendere me poterit, talem me finxit quondam sitoinius hospes, et/ monitorem hoc me vestibulo posuit, pulchrum opus artificem laudat/pro juppiter o guam [sic! - А.Н.], debuit hoc pigros sollicitae viros». («Разговор о Времени. Чья работа? Некоего Лисиппа . Скажи мне, кто ты? Время. Какова твоя работа? Во всем доме, почему ты стремишься к высшему? Я быстр, я опережаю все. Почему быстры твои стопы? Легкий ветер несет меня. Почему в твоей правой руке брадобрея острый нож? Остро режущая рука срезает все. Почему столь длинны волосы у тебя на лбу? Чтобы тот, кто встретит меня, взял меня за чуб. Почему затылок твой лыс? Потому, что никто не может ухватить меня сзади. Таким создал меня однажды гость из Сикиона и поставил меня здесь у входа, в назидание. Прекрасное произведение - во славу своего творца. О, Юпитер, о, назначение этого - растрясти ленивцев» .

В этом необычном портрете ярко запечатлелась та тенденция к «остановке» и «заклятию» быстролетящего времени, о которой говорилось выше: портрет написан как иллюстрация к гороскопу, составленному на судьбоносный момент жизни модели, что подчернуто инскриптой: «Tandem si. Si Spes mea», которую можно прочесть как «Если продлится моя надежда [которую я возлагаю на это сочетание звезд]». Однако подчеркнем еще раз, что портрет Хэттона внутри английской портретной традиции стоит особняком.

Поэтому укажем на две другие работы, принадлежащие к типу портретов с «окнами». Хотя они выделяются из общего «портретного ряда» той эпохи, однако имеют между собой довольно много общего и весьма близки к тем художественным решениям, которые мы видим на интересующем нас портрете Эдварда Расселла. Первая из этих работ: портрет сэра Эдварда, 5-го лорда Виндзора, графа Плимута, а вторая - портрет одного из фаворитов Якова I, сэра Эдварда Хоби, работы неизвестного художника, датированный 1583 г., из собрания Национальной портретной галереи.

На портрете графа Плимута модель стоит в три четверти, в парадном доспехе, правая рука на поясе, левая покоится на эфесе. В левом верхнем «окне» прорисована так называемая «Аллегория чистоты»: стоящий в пейзаже белый единорог, косуля на заднем плане, морды лошади и собаки в правом нижнем углу изображения и Амур с луком, целящийся из облака в правом верхнем углу «окна». Характерным образом единорог в «окне» соотносится с двумя единорогами, инкрустированными на левом и правом нагрудниках доспеха.

Портрет Эдварда Хоби известен также как «Аллегория мира».

Неизвестный художник. Сэр Эдвард Хоби. 1583.

На нем сэр Эдвард, в черном доспехе, стоит в три четверти, слегка опершись правой рукой на шлем, лежащий на столе, левая рука покоится на эфесе; по краю стола тянется лента с надписью: «VANA SINE VIRIBVS IRA» («Гнев без сил - тщетен»); в левом верхнем углу, над изображением родового герба модели написано: «Ano dni 1583/Aetatis Suae 23» («Лето Господне 1583, в возрасте 23»); в правом верхнем углу, в «окне» изображена выходящая из ворот замка богато одетая дама, у ног которой сложены атрибуты войны - знамена, барабаны, кирасы и шлемы, в руке у дамы лента с надписью «RECONDU[N]TUR NO[N] RETU[N]DU[N]TUR» - «Отложены, но не затуплены», изображенной в правом верхнем «окне» .

В этом же ряду стоит известный портрет сэра Уолтера Рэли, атрибутируемый Федериго Цуккари, из собрания Национальной портретной галереи.

Фредериго Цукарри. Сэр Уолтер Рэли. 1588.

Здесь в правом верхнем углу присутствует надпись «AETATIS SVAE 34 AN 1588» - «В возрасте 34 лет, год 1588», а в левом - изображен склоненный вниз полумесяц и начертано: «AMOR [sic! - А.Н.] ET VIRTUTE» - «Любовью и верностью». Этот полумесяц, так же, как и черно-серебристые одеяния сэра Уолтера указывают на его преданность королеве Елизавете, активно подчеркивавший мифологические ассоциации королевы-девственицы с лунной богиней - Дианой/Цинтией .

Все три портрета акцентируют идею служения королеве: в первом случае единорог, несомненно, ассоциируется с королевой-девственицей, во втором - к Елизавете отсылает образ дамы, выходящей из замка, на портрете Рэли представлена эмблематическая символика королевы. При этом на портретах графа Плимута и Эдварда Хоби доспех подчеркивает их воинский статус, а цвета одежды Рэли: черный и лунно-жемчужный - говорят о личном характере его служения королеве и преданности ей.

«Импрессы» на этих портретах указывают на характер отношений «героев портретов» с их судьбой, описывая настоящее и формируя будущее.

Что касается судьбы Эдварда Расселла, то тут поиски какой-то информации потребовали несколько больших усилий, чем разыскание схожих по типу портретов. Эдвард Расселл не был отмечен выдающимися заслугами перед Англией, не оставил сколь-нибудь заметного следа ни в истории, ни в культуре - и в какой-то момент мне стало казаться, что за последние 400 с лишним лет я - едва ли не единственный, кого хоть как-то заинтересовала жизнь этого человека. Меня не отпускало чувство, что роясь в архивных документах, я занят чем-то подобным вызыванию духа покойного - сродни тому, которое Одиссей устроил в Аиде, допрашивая тень прорицателя Тиресия. Во всем мире Эдвард Расселл был никому не нужен - кроме меня. Странно, но… у меня установились довольно личные отношения с юношей, изображенным на портрете. Для сюжета самого расследования важнее всего оказалась информация наименее «личная».

Эдвард Расселл, первенец Фрэнсиса Расселла и леди Маргарет Расселл, в девичестве Сент Джон, родился в 1551 г., умер в 1572 г., в возрасте 21 года, и был погребен 26 мая указанного года в Ченис, Беркфордшир. Известный английский искусствовед Рой Стронг, как минимум, дважды описывавший портрет Эдварда Расселла, почему-то оставил эту информацию без внимания.

Тем самым было установлено, что изображение является мемориальным портретом. Но странным оставалось указание на возраст модели «в возрасте 22 лет» - ведь до этого возраста Эдвард Расселл не дожил! Не менее странно читалась в этом контексте и импресса - если исходить из тех ее функций «программирования судьбы», о которых говорилось выше, - ведь земная судьба модели завершилась! Напрашивалась мысль, что автор портрета настойчиво хотел подчеркнуть: жизнь не кончается со смертью, но продолжается в инобытии.

Тут возникает вопрос о глубине скорби родственников, выступавших заказчиками портрета - и настолько не смирившихся со смертью близкого человека, что пожелали зафиксировать это и на портрете. Сюжет для отдельной истории!

На этом этапе работы с уверенностью можно было сказать, что связь между лабиринтом на портрете Эдварда Расселла и эмблемой из сборника Комба носит визуальный, но не смысловой характер. В результате поисков был обнаружен и первоисточник,о существовании которого я подозревал с самого начала.

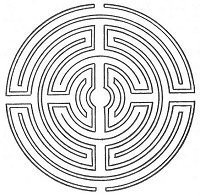

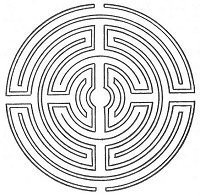

Таким источником оказалась эмблема из чрезвычайно популярного в ту эпоху сборника эмблем Клода Парадена «Героические девизы». Изданный впервые в Антверпене в 1567 г, в 1571 г. этот сборник был переиздан по-французски в Париже,и выдержалвшем еще несколько континентальных изданий , прежде, чем появиться по-английски в Лондоне, в 1591 г . На одной из гравюр в этом сборнике можно увидеть схематичное изображение лабиринта, которому соответствует девиз «Fata viam invenient» - то есть, именно тот девиз, который присутствует на портрете Эдварда Расселла. Параден дает эмблеме следующее истолкование: «Символ лабиринта, которым пользуется лорд Бойсдолфин, архиеписком Амбрюна, может означать, что мы находим путь по милости Б-га, Который есть наш Вожатый» .

Les deuises heroiques, de m. Claude Paradin. Paris, 1571

Это истолкование вполне согласовывалось с тем смыслом, который «прочитывался» на портрете:

Концентрический лабиринт, в котором стоит фигурка, является, судя по всему, частью некоего паркового ансамбля: за спиной молодого человека, по правую и левую руку, расположены два дерева, садовые дорожки, делящие газон на правильные прямоугольники, за ними - живая изгородь с проходом в ней и уходящий вдаль холмистый пейзаж.

С долей уверенности можно говорить о том, что этот парк соответствует Райскому саду - соответствие подчеркнуто тем, что место огорожено живой изгородью, в которой однако, существует проход - своеобразные Райские Врата. Два дерева за спиной юноши, отождествляются, в таком случае, с Древом познания и Древом жизни. Характерно, что юноша стоит к ним спиной.

Подтверждением догадки о «райском» характере этого сада может служить гравюра на фронтисписе в сборнике эмблем и медитаций английского иезуита Генри Хоукинса «Parthenia Sacra: Or the Mysterious and Delicious Garden of Sacred Parthenes» («Священная девственность: Сиречь загадочный и сладостный сад святых дев»), впервые вышедшего в 1633 г. в Руане по-английски.

Hawkins Henry. Partheneia Sacra. Rouane, 1633

На этой гравюре мы видим концентрический сад с симметрично разбитыми клумбами (отчасти эта конфигурация близка концентрическому лабиринту на портрете Эдварда Расселла), при этом в основании плана лежат две дорожки, пересекающиеся в центре сада, где расположен фонтан, и образующие символический крест. Сад окружен высокой стеной, в которой есть лишь одни-единственные ворота, обращенные к зрителю, а у ворот растут два дерева: пальма слева и олива - справа (два дерева при воротах сада мы видим и на изображении в окне нашего портрета). За оградой сада мы видим Феникса (слева) и лебедя (справа) . На ветвях оливы сидит соловей - Филомела, символизирующая душу. На небе одновременно видны Солнце, Луна и звезды, а над горизонтом сияет радуга - символ завета Бога с человеком .

Заметим: собственно, именно Райский сад всегда был моделью для парковых ансамблей - моделью, по разному преломляемой, но всегда актуализированной.

Один из парковых ансамлей Яна Фридемана де Фри

Однако в интересующую нас эпоху в Англии, а чуть позже - на континенте наблюдается мода на искусственные лабиринты, вписанные в садовый ансамбль. Например, такого рода лабиринт был создан в парке рядом с королевской резиденцией в Гринвич, где провела юные годы принцесса Елизавета Тюдор, будущая королева Англии.

Инструкции по созданию садовых лабиринтов из различного рода кустарников становятся неотъемлемой частью книг по садоводству, начиная со второй половины XVI в. Укажем на «Кратчайший и приятнейший трактат, научающий разбивать, засеивать и сажать сад» (1563) Томаса Хилла и его же «Небесполезное искусство садоводства» (1579).

Hyll Thomas. A Moste Briefe and Pleasaunt Treatyse Teaching How to Dress, Sowe and Set a Garden. London, 1563

Обратим внимание, что гравюра с изображением садовника в центре лабиринта из издания 1579 г. композиционно близка интересующему нас изображению в окне на портрете Эдварда Расселла .

Близки к садовым лабиринтам Хилла и планы парковых ансамблей, разработанные Яном Фридеманом де Фри, представленные в его труде, вышедшем в 1583 г. в Антверпене . По плану концентрического лабиринта был, в свое время, разбит и парк Тиволи в Вене, и т.д.

Тем самым мы можем истолковать фигурку в центре лабиринта, изображенную в «окне» на портрете Эдварда Рассела как указание, что изображенный на портрете пребывает в центре мироздания, призванный Всевышним: «судьба нашла дорогу к Богу».

(Продолжение см: ithaca-66.livejournal.com/11594.html

Интерпретация двух портретов елизаветинской эпохи, или об «энергетике» символов

(Часть II, начало см.: ithaca-66.livejournal.com/11087.html)

[Опуликовано в сокращении: Искусствознание. № 2, 2006. С. 418 - 443.]

Портрет в эпоху Возрождения всегда писался «по поводу» - будь то заключение брака, вступление в новую должность или получение награды или титула. Тем самым портрет призван был «маркировать зону перехода» из одного состояния в другое и служил своеобразной «печатью», окончательно утверждающей и закрепляющей положение, достигнутое моделью.

Осознание этого качества портрета подталкивало заказчиков к тому, чтобы превратить его в своего рода «талисман», зафиксировав на нем не только достижения, но и чаяния, выразив их в «импрессе» - краткой вербальной формуле, призванной определять судьбу портретируемого и его характер. Именно эту роль играют надписи на вышеописанном портрете Елизаветы I работы Сегара.

Заметим, что, прописывая сюжет «Портрета Дориана Грея», Оскар Уайльд, лишь последовательно «довел до предела» то, что было изначально заложено в функции портрета: интуиция художника имеет дело не с фантазмами, а с реальностью, но в ее предельно сгущенной и концентрированной форме.

«Импресса» максимально «индивидуализировала» портрет, подчеркивая личные черты модели, «надевающей» на себя ту или иную социальную роль. Характер человека в ту эпоху понимался как сложный набор качеств, данных от рождения и развертывающихся в будущее , - тем самым «импресса» акцентировала те черты человеческой личности, которые присущи ей перманентно, - однако, акцентируя, их усиливала.

В этом отношении весьма интересен уникальный «астрологический» портрет Кристофера Хэттона, созданный в 1581 г. неизвестным художником из круга мастерской Сегара. Портрет представляет собой записанную с обеих сторон доску размером 96 на 72,3 см.

Мастерская У. Сегара. Портрет сэра Кристофера Хэттона. Ок. 1581 г. Музей и картинная галерея Нортхэмптона

На лицевой стороне в круге, в три четверти изображен Хэттон в черном колете, с белыми брыжами. Это изображение вписано в два других круга: внешний из них представляет Зодиак, на внутреннем же изображены аллегорические фигуры планет, локализованные в соответствии с их положением в гороскопе модели на декабрь 1581 г.: Сатурн и Венера находятся в Водолее; Юпитер, Меркурий и Солнце - в Козероге; Марс - в Стрельце и Луна - в Раке. Оставшаяся плоскость доски рассечена на квадраты, подобно полю гербового щита. Надпись наверху в центре гласит: «TANDEM SI» («Если все-таки»); внизу в центре: «SI SPESMEA» («Если моя надежда»). вверху слева: «NATUS EXARATUS INHUMATUS» («Рожден, сотворен, погребен»), чуть левее от нее: «DIC Mensr Anno» (видимо, должно быть: DIC Mensa Anno, и тогда читается как: «Скажи, доска, год»); вверху справа, рядом с изображением фамильного герба: «Miles Creat 9/15». В левом нижнем углу изображен художник, пишущий портрет, и вьется надпись: «[AE]ternitati pinxit» («Написал для вечности»). В правом нижнем углу изображен астроном, созерцающий модель планетарных сфер и вьется надпись: «[AE]ternitati finit» («Завершил для вечности»).

Мастерская У. Сегара. Портрет сэра Кристофера Хэттона. Оборотная сторона. Ок. 1581 г. Музей и картинная галерея Нортхэмптона

На другой стороны доски изображена трехрядная композиция: вверху на облаке стоит старец с крыльями за спиной, так же небольшие крылышки у старца на щиколотках. Руки старца разведены в стороны, и в правой он держит серп - атрибут Сатурна. По краям изображения - рассеченная надпись «TEM-PUS» («Время»).

В среднем ряду изображены: в центре, крупно: женщина за прялкой, слева от нее, в меньшем масштабе, - группа из трех человек: пара, идущая под руку в танце, и юноша, играющий для них на виоле. Над головой юноши месяц и надпись: «ACHESIS TRAHIT» («Лахезис прядет нить»). Очевидно, здесь заложена ассоциация с придворными успехами Хэттона: он славился своим умением танцевать, и именно танцы привлекли к нему благосклонность королевы Елизаветы. Справа изображена стоящая на полу зажженная масляная лампа, призванная, очевидно, символизировать свет души. Очевидно, чтение этой композиции слева направо должно навести мысль о том, что Парки выплетают нить судьбы человека, чтобы от легкомыслия юности он пришел к духовной умудренности зрелого возраста.

В нижнем ряду дана латинская надпись: «DIALOGUS DE TEMPORE/ cuius opus; quondam lysippi dic michi guis [sic! - А.Н.] tu; tempus quidnam operae/ est tibi; cuncta domo, cur tam summa tenes; propero super omnia/ pernix, cur celeres plantae; me leuis aura vechit cur tenuem tua dextra/ tenettonsoria falcem; omnia nostra fecans redit acuta manus, cur tibi/ tam longi pendent a fronte capilli, fronte guidem [sic! - А.Н.] facilis sum bene fosse/ capi cur tibi posterior pars est a vertice calva; posterior nemo/ prendere me poterit, talem me finxit quondam sitoinius hospes, et/ monitorem hoc me vestibulo posuit, pulchrum opus artificem laudat/pro juppiter o guam [sic! - А.Н.], debuit hoc pigros sollicitae viros». («Разговор о Времени. Чья работа? Некоего Лисиппа . Скажи мне, кто ты? Время. Какова твоя работа? Во всем доме, почему ты стремишься к высшему? Я быстр, я опережаю все. Почему быстры твои стопы? Легкий ветер несет меня. Почему в твоей правой руке брадобрея острый нож? Остро режущая рука срезает все. Почему столь длинны волосы у тебя на лбу? Чтобы тот, кто встретит меня, взял меня за чуб. Почему затылок твой лыс? Потому, что никто не может ухватить меня сзади. Таким создал меня однажды гость из Сикиона и поставил меня здесь у входа, в назидание. Прекрасное произведение - во славу своего творца. О, Юпитер, о, назначение этого - растрясти ленивцев» .

В этом необычном портрете ярко запечатлелась та тенденция к «остановке» и «заклятию» быстролетящего времени, о которой говорилось выше: портрет написан как иллюстрация к гороскопу, составленному на судьбоносный момент жизни модели, что подчернуто инскриптой: «Tandem si. Si Spes mea», которую можно прочесть как «Если продлится моя надежда [которую я возлагаю на это сочетание звезд]». Однако подчеркнем еще раз, что портрет Хэттона внутри английской портретной традиции стоит особняком.

Поэтому укажем на две другие работы, принадлежащие к типу портретов с «окнами». Хотя они выделяются из общего «портретного ряда» той эпохи, однако имеют между собой довольно много общего и весьма близки к тем художественным решениям, которые мы видим на интересующем нас портрете Эдварда Расселла. Первая из этих работ: портрет сэра Эдварда, 5-го лорда Виндзора, графа Плимута, а вторая - портрет одного из фаворитов Якова I, сэра Эдварда Хоби, работы неизвестного художника, датированный 1583 г., из собрания Национальной портретной галереи.

На портрете графа Плимута модель стоит в три четверти, в парадном доспехе, правая рука на поясе, левая покоится на эфесе. В левом верхнем «окне» прорисована так называемая «Аллегория чистоты»: стоящий в пейзаже белый единорог, косуля на заднем плане, морды лошади и собаки в правом нижнем углу изображения и Амур с луком, целящийся из облака в правом верхнем углу «окна». Характерным образом единорог в «окне» соотносится с двумя единорогами, инкрустированными на левом и правом нагрудниках доспеха.

Портрет Эдварда Хоби известен также как «Аллегория мира».

Неизвестный художник. Сэр Эдвард Хоби. 1583.

На нем сэр Эдвард, в черном доспехе, стоит в три четверти, слегка опершись правой рукой на шлем, лежащий на столе, левая рука покоится на эфесе; по краю стола тянется лента с надписью: «VANA SINE VIRIBVS IRA» («Гнев без сил - тщетен»); в левом верхнем углу, над изображением родового герба модели написано: «Ano dni 1583/Aetatis Suae 23» («Лето Господне 1583, в возрасте 23»); в правом верхнем углу, в «окне» изображена выходящая из ворот замка богато одетая дама, у ног которой сложены атрибуты войны - знамена, барабаны, кирасы и шлемы, в руке у дамы лента с надписью «RECONDU[N]TUR NO[N] RETU[N]DU[N]TUR» - «Отложены, но не затуплены», изображенной в правом верхнем «окне» .

В этом же ряду стоит известный портрет сэра Уолтера Рэли, атрибутируемый Федериго Цуккари, из собрания Национальной портретной галереи.

Фредериго Цукарри. Сэр Уолтер Рэли. 1588.

Здесь в правом верхнем углу присутствует надпись «AETATIS SVAE 34 AN 1588» - «В возрасте 34 лет, год 1588», а в левом - изображен склоненный вниз полумесяц и начертано: «AMOR [sic! - А.Н.] ET VIRTUTE» - «Любовью и верностью». Этот полумесяц, так же, как и черно-серебристые одеяния сэра Уолтера указывают на его преданность королеве Елизавете, активно подчеркивавший мифологические ассоциации королевы-девственицы с лунной богиней - Дианой/Цинтией .

Все три портрета акцентируют идею служения королеве: в первом случае единорог, несомненно, ассоциируется с королевой-девственицей, во втором - к Елизавете отсылает образ дамы, выходящей из замка, на портрете Рэли представлена эмблематическая символика королевы. При этом на портретах графа Плимута и Эдварда Хоби доспех подчеркивает их воинский статус, а цвета одежды Рэли: черный и лунно-жемчужный - говорят о личном характере его служения королеве и преданности ей.

«Импрессы» на этих портретах указывают на характер отношений «героев портретов» с их судьбой, описывая настоящее и формируя будущее.

Что касается судьбы Эдварда Расселла, то тут поиски какой-то информации потребовали несколько больших усилий, чем разыскание схожих по типу портретов. Эдвард Расселл не был отмечен выдающимися заслугами перед Англией, не оставил сколь-нибудь заметного следа ни в истории, ни в культуре - и в какой-то момент мне стало казаться, что за последние 400 с лишним лет я - едва ли не единственный, кого хоть как-то заинтересовала жизнь этого человека. Меня не отпускало чувство, что роясь в архивных документах, я занят чем-то подобным вызыванию духа покойного - сродни тому, которое Одиссей устроил в Аиде, допрашивая тень прорицателя Тиресия. Во всем мире Эдвард Расселл был никому не нужен - кроме меня. Странно, но… у меня установились довольно личные отношения с юношей, изображенным на портрете. Для сюжета самого расследования важнее всего оказалась информация наименее «личная».

Эдвард Расселл, первенец Фрэнсиса Расселла и леди Маргарет Расселл, в девичестве Сент Джон, родился в 1551 г., умер в 1572 г., в возрасте 21 года, и был погребен 26 мая указанного года в Ченис, Беркфордшир. Известный английский искусствовед Рой Стронг, как минимум, дважды описывавший портрет Эдварда Расселла, почему-то оставил эту информацию без внимания.

Тем самым было установлено, что изображение является мемориальным портретом. Но странным оставалось указание на возраст модели «в возрасте 22 лет» - ведь до этого возраста Эдвард Расселл не дожил! Не менее странно читалась в этом контексте и импресса - если исходить из тех ее функций «программирования судьбы», о которых говорилось выше, - ведь земная судьба модели завершилась! Напрашивалась мысль, что автор портрета настойчиво хотел подчеркнуть: жизнь не кончается со смертью, но продолжается в инобытии.

Тут возникает вопрос о глубине скорби родственников, выступавших заказчиками портрета - и настолько не смирившихся со смертью близкого человека, что пожелали зафиксировать это и на портрете. Сюжет для отдельной истории!

На этом этапе работы с уверенностью можно было сказать, что связь между лабиринтом на портрете Эдварда Расселла и эмблемой из сборника Комба носит визуальный, но не смысловой характер. В результате поисков был обнаружен и первоисточник,о существовании которого я подозревал с самого начала.

Таким источником оказалась эмблема из чрезвычайно популярного в ту эпоху сборника эмблем Клода Парадена «Героические девизы». Изданный впервые в Антверпене в 1567 г, в 1571 г. этот сборник был переиздан по-французски в Париже,и выдержалвшем еще несколько континентальных изданий , прежде, чем появиться по-английски в Лондоне, в 1591 г . На одной из гравюр в этом сборнике можно увидеть схематичное изображение лабиринта, которому соответствует девиз «Fata viam invenient» - то есть, именно тот девиз, который присутствует на портрете Эдварда Расселла. Параден дает эмблеме следующее истолкование: «Символ лабиринта, которым пользуется лорд Бойсдолфин, архиеписком Амбрюна, может означать, что мы находим путь по милости Б-га, Который есть наш Вожатый» .

Les deuises heroiques, de m. Claude Paradin. Paris, 1571

Это истолкование вполне согласовывалось с тем смыслом, который «прочитывался» на портрете:

Концентрический лабиринт, в котором стоит фигурка, является, судя по всему, частью некоего паркового ансамбля: за спиной молодого человека, по правую и левую руку, расположены два дерева, садовые дорожки, делящие газон на правильные прямоугольники, за ними - живая изгородь с проходом в ней и уходящий вдаль холмистый пейзаж.

С долей уверенности можно говорить о том, что этот парк соответствует Райскому саду - соответствие подчеркнуто тем, что место огорожено живой изгородью, в которой однако, существует проход - своеобразные Райские Врата. Два дерева за спиной юноши, отождествляются, в таком случае, с Древом познания и Древом жизни. Характерно, что юноша стоит к ним спиной.

Подтверждением догадки о «райском» характере этого сада может служить гравюра на фронтисписе в сборнике эмблем и медитаций английского иезуита Генри Хоукинса «Parthenia Sacra: Or the Mysterious and Delicious Garden of Sacred Parthenes» («Священная девственность: Сиречь загадочный и сладостный сад святых дев»), впервые вышедшего в 1633 г. в Руане по-английски.

Hawkins Henry. Partheneia Sacra. Rouane, 1633

На этой гравюре мы видим концентрический сад с симметрично разбитыми клумбами (отчасти эта конфигурация близка концентрическому лабиринту на портрете Эдварда Расселла), при этом в основании плана лежат две дорожки, пересекающиеся в центре сада, где расположен фонтан, и образующие символический крест. Сад окружен высокой стеной, в которой есть лишь одни-единственные ворота, обращенные к зрителю, а у ворот растут два дерева: пальма слева и олива - справа (два дерева при воротах сада мы видим и на изображении в окне нашего портрета). За оградой сада мы видим Феникса (слева) и лебедя (справа) . На ветвях оливы сидит соловей - Филомела, символизирующая душу. На небе одновременно видны Солнце, Луна и звезды, а над горизонтом сияет радуга - символ завета Бога с человеком .

Заметим: собственно, именно Райский сад всегда был моделью для парковых ансамблей - моделью, по разному преломляемой, но всегда актуализированной.

Один из парковых ансамлей Яна Фридемана де Фри

Однако в интересующую нас эпоху в Англии, а чуть позже - на континенте наблюдается мода на искусственные лабиринты, вписанные в садовый ансамбль. Например, такого рода лабиринт был создан в парке рядом с королевской резиденцией в Гринвич, где провела юные годы принцесса Елизавета Тюдор, будущая королева Англии.

Инструкции по созданию садовых лабиринтов из различного рода кустарников становятся неотъемлемой частью книг по садоводству, начиная со второй половины XVI в. Укажем на «Кратчайший и приятнейший трактат, научающий разбивать, засеивать и сажать сад» (1563) Томаса Хилла и его же «Небесполезное искусство садоводства» (1579).

Hyll Thomas. A Moste Briefe and Pleasaunt Treatyse Teaching How to Dress, Sowe and Set a Garden. London, 1563

Обратим внимание, что гравюра с изображением садовника в центре лабиринта из издания 1579 г. композиционно близка интересующему нас изображению в окне на портрете Эдварда Расселла .

Близки к садовым лабиринтам Хилла и планы парковых ансамблей, разработанные Яном Фридеманом де Фри, представленные в его труде, вышедшем в 1583 г. в Антверпене . По плану концентрического лабиринта был, в свое время, разбит и парк Тиволи в Вене, и т.д.

Тем самым мы можем истолковать фигурку в центре лабиринта, изображенную в «окне» на портрете Эдварда Рассела как указание, что изображенный на портрете пребывает в центре мироздания, призванный Всевышним: «судьба нашла дорогу к Богу».

(Продолжение см: ithaca-66.livejournal.com/11594.html