Боголюбская икона Божией Матери: правда и «плесень»

Тропарь пред иконой Пресвятой Богородицы, именуемой «Боголюбская», глас 1:

Боголюбивая Царице, / неискусомужная Дево Богородице Марие, / моли за ны Тебе Возлюбившаго / и рождшагося от Тебе Сына Твоего, Христа Бога нашего, / подати нам оставление прегрешений, / мирови мир, земли плодов изобилие, / пастырем святыню и всему человечу роду спасение. / Грады наша и страны Российския от нахождения иноплеменных заступи / и от междоусобныя брани сохрани. / О Мати Боголюбивая Дево! / О Царице Всепетая! / Ризою Своею покрый нас от всякаго зла, / от видимых и невидимых враг защити // и спаси души наша.

Кондак пред иконой Пресвятой Богородицы, именуемой «Боголюбская», глас 3:

Дева днесь предстоит Сыну, / руце Свои к Нему простирающи, / святый князь Андрей радуется, / и с ним Российская страна торжествует, // нас бо ради молит Богородица Превечного Бога.

Молитва пред иконой Пресвятой Богородицы, именуемой «Боголюбская»:

О, Чудная и Вышшая всех тварей, Царице Богородице, Небеснаго Царя Христа Бога нашего Мати! Услыши нас, грешных и недостойных раб Твоих, в час сей молящихся и припадающих к Тебе с воздыханием и слезами, и умильно глаголющих: изведи нас от рова страстей, Владычице: избави нас от всякия скорби и печали, огради от всякия напасти и злых клевет и от неправеднаго и лютаго навета вражия. Можеши бо, о, Благодатная Матерь наша, не точию от всякаго зла сохранити люди Твоя, но и всяким благодеянием снабдити и спасти: разве Тебе иныя Предстательницы в бедах и обстояниих и теплыя Ходатаицы о нас грешных не имамы к Сыну Твоему, Христу Богу нашему, Егоже умоли, Владычице, да, спасеннии Тобою, славим и в будущем веце Всесвятое имя Сына Твоего и Бога нашего, купно со Отцем и Святым Духом, ныне и в безконечныя веки. Аминь.

Боголюбская икона Богоматери.

Ок. 1158 г.

185 х 105.

Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник. Инв. В-2972.

Икона происходит из церкви Рождества Богородицы Боголюбского дворца близ Владимира.

Боголюбская (Боголюбовская) икона Божией Матери создана ок. 1158 г., согласно преданию, по повелению князя Андрея Боголюбского ( 4 / 17 июля - память св. блгв. вел.кн.- страстотерпца Андрея Боголюбского (1174)) в честь явления Пресвятой Богородицы во время его моления близ устья реки Нерль 18 июня 1155 г. ( http://expertmus.livejournal.com/35064.html). Позднее в этом месте, названном Боголюбовым, князем был возведен Боголюбский дворцовый ансамбль, который датирован Н.Н. Ворониным 1158-1165 гг. (известие о закладке Боголюбова приведено в Новгородской четвертой летописи под 1158 г.). Поэтому Боголюбская икона, вероятно, была написана по заказу кн. Андрея, установившего праздник в честь образа в день явления Богоматери, сразу после сооружения в его загородной резиденции храма Рождества Богородицы, где и был помещен образ: «и церковь каменную на понаказанном Богоматерию месте соверши… в ней же новописанный в подобие явльшияся ему Богоматери образ, нареченный Боголюбивыя, постави и освяти оную церковь». Примечательно, что в самом начале своего существования чудотворный образ целых 9 лет пребывал в дворцовой церкви рядом с другой знаменитой святыней - Владимирской иконой Божией Матери.

Богоматерь на Боголюбской иконе изображена в рост с молитвенно воздетыми руками к поясному пятифигурному Деисусу на верхнем поле, который является одним из самых ранних в древнерусской иконописи. Иконография Боголюбской иконы восходит к типу известной константинопольской иконы «Богоматери Агиосоритиссы» («Просительницы», «Заступницы»), которая находилась в Халкопратийском храме у ковчега, в котором хранились богородичные святыни: пояс и риза Божией Матери(См. об этом 31 августа / 13 сентября - праздник Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы: http://expertmus.livejournal.com/19604.html). По месту пребывания икона именовалась также и «Богоматерью Халкопратийской». Боголюбская икона имеет очевидное сходство с такими характерными образцами византийской живописи времени Комнинов, как изображения «Агиосоритиссы» на мозаике в церкви Санта Мария дель Аммиральо в Палермо, на мозаике в церкви Димитрия в Солуни, на фреске собора Мирожского монастыря в Пскове. Лик Девы Марии во многом напоминает Ее образ из композиции «Страшный суд» и лик Анны из «Сретения» в росписи Бачковской костницы, созданной во второй половине XII в. константинопольскими мастерами.

Ближайшей аналогией Боголюбской иконы является изображение Богоматери на титульном листе «Статутов Навпактоского братства» 1154 г., хранящихся в капелле Палатина в Палермо. Со времени своего основания в 1048 г. это братство особенно почитало икону Богородицы из монастыря Михаила в Навпакте (Garufi C.A. I capitoli della confraternita di S. Maria di Naupactos // Bullettino dell’istituto storico Italiano. 312. 1910. P. 73). «Статуты», возникшие при смене уставов в XII в., были подписаны всеми членами братства, назвавшими себя «слугами пресвятой Богоматери Навпакта». Примечательно, что в Константинополе подобные статуты не сохранились.

Иконографические особенности и размеры Боголюбской иконы свидетельствуют о том, что она была особо чтимым образом в храме Рождества Богородицы. Боголюбская икона написана на доске с широкими полями, причем первое поновление иконы могло произойти в конце XII в., после 1177 г., когда кн. Глеб Рязанский «много... зла створи церкви Боголюбьскои юже бе оукрасил Андреи князь добрыи иконами и всяким оузорочьем» (Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. 1. Стб. 383). Во время монголо-татарского нашествия хана Батыя (1237-1240) храм в честь Рождества Богородицы был сожжен, и только одна Боголюбская икона осталась невредимой. Появление в дополнение к Деисусу поясного образа Иисуса Христа, изображенного в небесном сегменте, и свитка в руке Богоматери, вероятно, относится к рубежу XIII-XIV вв. и, быть может, связано с инициативой митрополита Максима, переехавшего в 1299 г. из Киева во Владимир. В то же время мог появиться новый серебряный оклад, заменивший первоначальный, о наличии которого свидетельствует отсутствие золотого фона на Боголюбской иконе. Фон иконы был некогда серебряный, как это видно по одеждам левого деисусного ангела. Реставрационные рентгенограммы показали многочисленные следы крепления деталей драгоценного убора иконы, в т. ч. накладных звезд из драгоценного металла на челе, плече и одеждах Богоматери; вероятнее всего, таким же был изначально венец вокруг Ее главы.

Предположительно к XIV в. относится возникновение списка Боголюбской иконы, находившегося с XVII в. в Благовещенском соборе Московского Кремля (утрачен в 1812). Первым достоверным свидетельством почитания и свидетельством чудотворений Боголюбской иконы является надпись «Миро святыя Богородици Бо(го)любьское» на золотом ковчеге 1-й половины XVI в. (СПГИАХМЗ) с изображением Богоматери, молящейся пред десницей Божией, без свитка в руках. Такое же изображение находится на помещенном внутрь этого ковчега более раннем серебряном мощевике. Остатки серебряной басмы XVI в. на чудотворной Боголюбской иконе, зафиксированные на фотографии нач. XX в. (публ. Н.П. Кондакова), также могут считаться свидетельством почитания и поновления иконы. Во 2-й пол. XVI в. и позднее были созданы первые точные копии Боголюбской иконы «в меру и подобие» с изображениями Господа в небесном сегменте и свитка в правой руке Богоматери (икона из Сретенского собора - ныне в ГММК; икона из собрания ГВСМЗ).

Начиная с последней трети XVII в., устанавливается общерусское почитание Боголюбской иконы Божией Матери в связи с особым отношением к ней в царской семье. Считается, что в 1672 г. крещение царевича Петра Алексеевича было специально приурочено ко дню памяти апостолов Петра и Павла, в канун праздника которых был убит кн. Андрей Боголюбский. Согласно «Летописи Боголюбского монастыря», в 1681 г. обитель посетил царь Феодор Алексеевич, приложивший к иконе свой наперсный крест, прикрепленный к ее окладу у правого плеча Богоматери. В 1682 г. до дня празднования Боголюбской иконы были отложены похороны И. и А. Нарышкиных, убитых во время стрелецкого восстания братьев царицы Наталии Кирилловны, а в 1684-1687 гг. над местом их погребения в московском Высокопетровском монастыре выстроена церковь в честь Боголюбской иконы (вероятно, первый храм с таким посвящением); в 1690 г. в ней был поставлен список чудотворной иконы, привезенный царем Петром из Боголюбского монастыря.

Наибольшее распространение культ этого чудотворного образа получает в XVIII-XIX вв., когда появляется большое количество списков, основываются храмы и монастыри в честь иконы. Старейший список службы Боголюбской иконе датируется 1704 г. (ГИМ. Симон. № 1). Наиболее точными списками Боголюбской иконы, воспроизводящими Деисус на верхнем поле, являются: икона 1694 г., написанная иером. Толгского монастыря Геннадием (ЯХМ); икона 1710 г., написанная Яковом Ивановым Молчановым для церкви Иоанна Воина на Якиманке в Москве (в наст. время там же), икона 1712 г., написанная Василием Улановым «с чудотворнаго образа, что у Стретения в Верху» для московской церкви Троицы в Сыромятниках (ГТГ). Особенно прославилась Боголюбская икона Божией Матери во время эпидемии чумы 1771 г., когда Богоматерь, являясь разным людям, велела перенести Боголюбскую икону из Боголюбова во Владимир. Но по настоянию врача Каппеля, лютеранина, доказывавшего, что от большого стечения народа язва еще более усилится, Преосвященный поначалу отказал гражданам. Владимирцы же твердо верили в помощь Богоматери и настаивали на своем. Наконец Преосвященный исполнил их просьбу и 22 октября чудотворную Боголюбскую икону внесли в город, обнесли кругом с крестным ходом в сопровождении множества народа. Очевидцы говорили, что ни в монастыре Боголюбове, ни селе, прилегающем к нему, моровой язвы не было. В честь этого события был установлен обычай ежегодного крестного хода 21 мая с принесением иконы в губернский центр и по городам и селам губернии. Многие списки Боголюбской иконы тоже прославились в 1771 г. и во время холерных эпидемий 1831, 1848, 1853 и 1870 гг.

После разрушения древнего храма Рождества Богородицы в 1-й четверти XVIII в. Боголюбская икона была помещена в соборе с престолом того же посвящения, возведенном в 1751-1756 гг. на месте древнего. В 1820 г. жители Владимира украсили Боголюбскую икону новою серебряною вызолоченною ризою и венцами из разных драгоценных камней и жемчуга, которые во 2-й пол. XIX в. были дополнены чеканным изображением Боголюбского монастыря в правом нижнем углу; текст на свитке в руках Богоматери на окладе XIX в. был следующим: «Владыко многомилостиве, Сыне и Боже Мой, молю Тя, да пребудет Божественная благодать на людех Твоих и светозарный луч славы Твоея да нисходит выну на место, Мною избранное». Во 2-й пол. XIX в. чудотворный образ был перенесен в новый монастырский собор (1866), названный в ее честь, где святыня пребывала у правого столпа. В 60-х гг. XIX в. икону поновлял иконописец И.И. Шорохов, в 1900 г. образ был «исправлен» на средства А.А. Шишкиной. В этот период на икону под оклад была надета срачица, отверстия для ликов и рук были закрыты слюдой. После закрытия монастыря в 20-х гг. XX в. Боголюбскую икону перенесли в приходскую церковь Иоакима и Анны в Боголюбове, позднее - во владимирский Успенский собор.

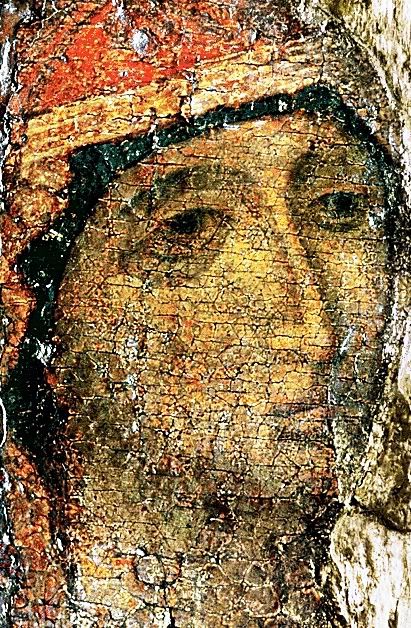

Еще в 1915 г. известный русский византолог Н.П. Кондаков (1844-1925) сетовал, что Боголюбская, этот «драгоценный, по строгости общего типа, памятник», клонится «к сожалению, к окончательному разрушению». В июне 1918 г. икона была освобождена от оклада, укрепленного сотнями винтов, и громоздкого киота и частично раскрыта реставраторами Комиссии по сохранению и реставрации памятников древней живописи в России во главе с Г.О. Чириковым под наблюдением И.Э. Грабаря, А.И. Анисимова и В.Т. Георгиевского, которые впервые документально зафиксировали плохую сохранность Боголюбской иконы. Лучше всего сохранилась глава Богоматери, повернутая в три четверти влево, густого золотистого тона.

Как пишет И.Э. Грабарь, «глазам открылась картина ужасного разрушения: изъеденная древесным червем (шашель) доска большею частью обнажилась от левкаса и истлевшего холста и местами представляла собой труху, сыпавшуюся при малейшем прикосновении, на доске была найдена и живая личинка червя… После нескольких недель укрепления дерева и остатков левкаса при помощи многократного и обильного пропитывания их раствором клея, явилась возможность приступить к пробной расчистке живописи» (Грабарь И.Э. В поисках древнерусской живописи. Рукопись. 1919. Отдел рукописей ГТГ. Ф. И.Э. Грабаря). Тем не менее, по сделанным тогда фотопластинкам (в цвете) видно, что раньше сохранность иконы была намного лучше. Дело в том, что после 1918 г. реставраторы Владимиро-Суздальского музея не раз пропитывали ветшавшую доску иконы (липовую, из трех частей) парафином, что к середине XX в. привело к резкому ухудшению ее состояния.

В 1946 г., сразу после войны, Боголюбская икона поступила во Владимирский областной краеведческий музей, где было повторно зафиксировано (Ф.А. Модоров) крайне аварийное состояние образа: на всей поверхности произошло сильное отставание и деформация грунта, местами - до самой доски. Очередная реставрация Боголюбской иконы проводилась специалистами мастерских Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря - Н.А. Барановым (в 1956 и 1958 гг.) и М.В. Романовой (в 1963-1976 гг. под руководством Н.Н. Померанцева). Ввиду чрезвычайно сложной ситуации с сохранностью Боголюбской иконы была разработана специальная методики для удаления многочисленных восковых вставок, остатков загрязненного парафина и скрепления левкаса с основой. Восемь лет, с 1963 по 1971 гг., реставратор М.В. Романова снимала парафин четыреххлористым углеродом. С 1965 по 1968 гг. она постепенно раскрывала живопись по бокам, снимая многослойные (от конца XIII до XIX века) записи; только к 1970 г. удалось дойти до первоначальной надписи на свитке, причем оказалось, что и сам свиток этот, и изображение Спаса в правом верхнем углу дописаны не ранее XIII в., а текст надписи («Владыко Многомилостиве, Господи Иисусе Христе, услыши молитву мою...») уже в XVIII в., - изначально их не было. Семь лет (1971-1976) ушло у М.В. Романовой на то, чтобы тонировать утраченные места. В результате двадцатилетней реставрации были раскрыты лик Богоматери, частично Ее одежды, деисусный чин на верхнем поле, фрагменты первоначальной живописи на поземе и полях, на изображении свитка оставлена запись XIX в. Однако аварийное состояние левкаса и красочного слоя иконы приобрело необратимый характер, что было отражено в реставрационных отчетах.

Еще в процессе реставрации Боголюбская икона впервые за несколько десятилетий была показана на выставке 1974 г. в Третьяковской галерее. После завершения реставрации Боголюбская икона была выставлена в одном из залов исторической экспозиции ГВСМЗ, где находилась под мониторингом музейных работников. В 1993 г. в связи с просьбой Церкви о передаче Боголюбской иконы в ставший действующим Успенский собор Княгинина монастыря во Владимире фирма, изготовившая саркофаг для мавзолея В. И. Ленина, по заказу и на деньги ГВСМЗ сделала специальную герметично закрытую витрину из особого стекла, куда был установлен специальный прибор для обеспечения постоянного температурно-влажностного режима, благоприятного для чудотворного образа. Боголюбская икона в этой особой музейной витрине была передана вместе с храмовой иконой Успения XVII в. (вклад патриарха Иосифа) во временное пользование обители. До последнего времени Боголюбская икона Божией Матери находилась на условиях временного хранения в специальном «климатическом киоте» в местном ряду собора Успенского Княгинина монастыря под постоянным наблюдением реставраторов ВСМЗ.

Успенский Княгинин женский монастырь во Владимире был основан на рубеже XII-XIII вв. женой князя Всеволода III Марией Шварновной, которая была матерью восьмерых сыновей и четырех дочерей вел. князя. Поводом к основанию монастыря стала болезнь великой княгини после рождения сына Иоанна, в силу чего она решает уйти в монастырь и принять иночество. В память о ней монастырь и стали называть Княгининым. В 1200 г. заложен монастырский собор, который стал великокняжеской усыпальницей: здесь были погребены сама Мария Шварновна, вторая жена Всеволода III Анна, а также жена и дочь Александра Невского. Здесь же с 1230 г. покоились мощи святого Аврамия Болгарского.

В 1411 г. Успенский собор, как и весь монастырь, был разграблен и разрушен татарами. В XV-XVI вв. был воздвигнут новый четырехстолпный одноглавый храм с тремя мощными апсидами, ставший одним из лучших образцов московского зодчества. В XVI в. началось возрождение Княгинина монастыря, когда в нем проживали вторая супруга сына царя Ивана Грозного - Пелагея Михайловна, также некоторое время жила дочь царя Бориса Годунова - Ксения. Из расходных тетрадей 1629 г. известно, что в монастыре были «особые царицыны хоромы и их смотрел воевода Владимирский». В 1647-1648 гг. собор был расписан московскими государевыми иконописцами во главе с Марком Матвеевым, по заказу патриарха Иосифа, росписи почти полностью сохранились.

Собор очень сильно пострадал во время пожара 1855 г., и в последующие годы постепенно восстанавливался. В конце XIX в. внешний вид Успенского собора сильно изменился - верхняя его часть с двумя ярусами кокошников была разобрана, и на ее месте сооружена простая четырехскатная кровля. Также был надстроен второй барабан. После закрытия в 1920 г. Княгинин монастырь был разорен: часть строений была снесена, храм Казанской Божией Матери «обезглавлен». Собор реставрирован в 1926 и 1961 гг.

См. источники и литературу: Летопись Боголюбова монастыря с 1158 по 1770 г., сост. по монастырским актам и записям игум. Аристархом в 1767-1769 гг. / Сообщ. архим. Леонид (Кавелин) // ЧОИДР. 1878. Кн. 1. С. 1-24; Доброхотов В. Древний Боголюбов город и монастырь с его окрестностями. М., 1852. С. 6-7, 22-23, 45-46, 65, 105-110; Кондаков. Иконография Богоматери. Т. 2. С. 298-301. Илл. 166-167; Грабарь И.Э. В поисках древнерусской живописи. Рукопись. 1919. Отдел рукописей ГТГ. ф. И.Э. Грабаря; Лазарев В.Н. Живопись Владимиро-Суздальской Руси // История русского искусства. В 13 т. Т. 1. М., 1953. Стр. 444-447, илл. на стр. 445, 447; Николаева Т. В. Произведения мелкой пластики XIII-XVII вв. в собр. Загорского музея: Кат. Загорск, 1960. № 119. С. 263-264; № 122. С. 268-270 (ковчеги с миром Боголюбской иконы); Воронин Н. Н. Из истории русско-византийской церковной борьбы XII в. // ВВ. 1965. Т. 26. С. 200, 214, 215; Ростово-суздальская школа живописи. М., 1967. № 1. С. 77; Грабар А. Н. Заметка о методе оживления традиций иконописи в рус. живописи XV-XVI вв. // ТОДРЛ. Т. 36. 1981. С. 289-294; Анисимов А. И. О древнерусском искусстве: Сб. ст. М., 1983. С. 88, 175-176, 325, 397-398, 440; Bentchev I. Handbuch der Muttergottesikonen Russlands: Gnadenbilder, Legenden, Darstellungen. Bonn; Bad-Godesberg, 1985. S. 16, 19, 31-32; Романова М.В. Уникальное произведение живописи домонгольской Руси // Русское искусство XI-XIII веков: Сб. статей. М., 1986. С. 62-72; Ebbinghaus A. Andrej Bogoljubskij und die «Gottesmutter von Wladimir» // Russia Mediaevalis. 1987. T. 6/1. S. 182 ff.; idem. Die altrussischen Marienikonen-Legenden. B., 1990. S. 98-99; Сказание о чудотворных иконах Богоматери и о Ея милостях роду человеческому. Коломна, 1993. С. 349-351, 351-355 (чтимые списки).

Новая провокация вокруг святыни

23 декабря 2009 г. в «НГ-РЕЛИГИИ» был опубликован фельетон некоего Михаила Ситникова под названием «Грибы "по-монастырски"». Однако автор потчует читателя вовсе не «рецептами батюшки Гермогена», а откровенной «чернухой», стращая слоганом, что де «хранение иконы XII века рядом с крестильней привело памятник искусства к гибели». Совершенно не вникнув в суть вопроса, он громоздит ошибку за ошибкой, путая даты первой реставрации (не в 1920, а в 1918) и называя уникальную работу по спасению образа специалистами И.Э. Грабаря «неудачной» (?!). Вопреки выводам в реставрационных отчетах, что «аварийное состояние левкаса и красочного слоя иконы приобрело необратимый характер», автор фельетона пытается утверждать, что «до передачи Церкви икона находилась под присмотром реставраторов…. после многолетней реставрации удалось привести в состояние стабильности для хранения… состояние доски было вполне стабильным» (?!). При этом, естественно, у автора, не являющегося специалистом, нет никаких ссылок ни на документы, ни на акты приема-передачи, ни на мнения сотрудников ГВСМЗ, отвечающих за сохранность своей «единицы хранения Инв. В-2972». Для чего же нужен столь откровенный подлог? Весь пафос этого фельетона направлен на то, чтобы внушить читателю одну простую мысль, что якобы «Церковь сгубила шедевр» несмотря на хранение иконы в климатическом «киоте» и ежегодные профосмотры музейщиков. Сразу ясно, откуда «ветер дует»! После успешного перенесения Торопецкой иконы в подмосковный храм, где она благополучно пребывает в специальном киоте-«валиокассете» ( http://expertmus.livejournal.com/45730.html) при постоянном мониторинге температурно-влажностного режима в самом храме ( http://expertmus.livejournal.com/45491.html), была публично разоблачена ЛОЖЬ всяких нерсесянов, что Торопецкая икона «настолько плоха, что ее с места тронуть нельзя, иначе памятник погибнет». А ведь какая истерия была раздута, столько СМИ подключено, сколько средств налогоплательщиков вложено в ретрансляцию «нерсесяновщины»... Ставки-то надо отрабатывать, вот и извлекли на свет божий «историю» с Боголюбской иконой, о возврате которой в ГВСМЗ из Княгинина монастыря ВЕСНОЙ 2009 г. никто не сообщал … до возвращения Торопецкой иконы.

Поскольку в фельетоне «НГ-РЕЛИГИИ» нет ни слова хранителей ГВСМЗ, то очевидно, что источником «своевременной утечки» стала завотделом реставрации памятников древнерусской темперной живописи ВХНРЦ им. И.Э.Грабаря Галина Цируль. По ее словам, «плесень обнаружили весной … при последнем исследовании мы обнаружили, что живых плесневых грибов на самой иконе, к счастью, не осталось». Но странно слышать ее признание, что «как реставраторы, мы зашли в тупик», ведь именно в ВХНРЦ почти 20 лет реставрировали Боголюбскую икону. В свое время в сообществе rublev_museum ( Реставрационный паспорт «Троицы» прп. Андрея Рублева) и в сообщении «Вся правда о «Троице» Андрея Рублева» ( http://expertmus.livejournal.com/28331.html) был поднят вопрос о наличии в Третьяковке реставрационного паспорта чудотворной иконы «Живоначальная Троица» письма прп. Андрея Рублева, который НИГДЕ НИ РАЗУ не был представлен широкой общественности. Вот и сейчас в обществе нагнетается антицерковная истерия, а реставрационный паспорт Боголюбской иконы, который является единственным документом, подтверждающим ее реальную сохранность, даже не упоминается!

В связи с этим стоит напомнить, что именно сотрудники ВХНРЦ первыми выступили против временной выдачи Церкви чудотворной иконы «Живоначальная Троица» письма прп. Андрея Рублева ( Реставрационный паспорт иконы). Уж кому-кому, но не им стоило упоминать про «плесень на иконах», ведь вплоть до переезда ВХНРЦ в новое здание реставрация икон у них проходила в антисанитарных условиях с пораженными грибком заплесневелыми стенами мастерских, из-за чего все работы органы СЭС неоднократно предписывали прекратить! А в нашем Музее в результате директорского «ремонта» отреставрированное здание фондохранилища ЦМиАР по своим температурно-влажностным параметрам оказалось непригодным для хранения иконного собрания Музея, о чем информировало Повторное обращение к Путину о правонарушениях в Музее им. Андрея Рублева. Самое страшное, что часть бесценных икон основного собрания ЦМиАР оказалась зараженной плесенью! И этот преступный факт также тщательно скрывался Г.В. Поповым и его свитой, в числе коей пресловутый Нерсесян ( http://expertmus.livejournal.com/13568.html). То, что по древним иконам пошла плесень во вновь отреставрированном хранилище, как сообщает Открытое письмо В.В. Путину по факту РАЗРУШЕНИЯ Г.В. Поповым Музея им. Андрея Рублева, стало логичной расплатой за некомпетентность и разгон опытных музейных работников ( http://expertmus.livejournal.com/13388.html).

Выходит, настоящая «плесень» не на иконах, а в душах, зараженных «грибком» лжи.

© Блог научного коллектива Музея имени Андрея Рублева.