Древнеславянская Европа #3 Скандинавия и Балтика, ч. 3/4

Ранее

Борнхольм. На острове Борнхольм, расположенном к западу от Рюгена, славянская колонизация имела ещё более впечатляющие размахи, чем на Сконе. Она прослеживается тут по полному набору археологических находок: керамике, височным кольцам, славянским оковкам ножен и др., соотносимых со славянской культурой вещами, чему в 2008 году датский археолог Магдалена Наум посвятила целую книгу «Славянская миграция и заселение на острове Борнхольм в раннем средневековье», вышедшую отдельным томом лундской серии археологических исследований, и ставшую одной из немногих, где о славянской колонизации датских островов говориться уверено и напрямую.

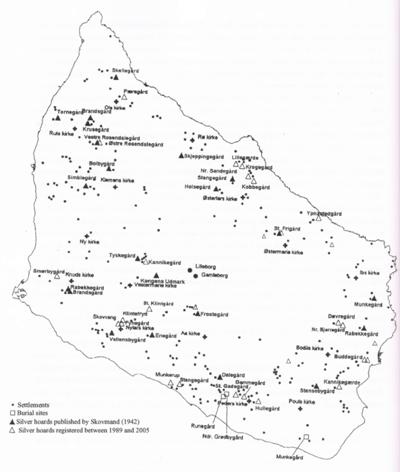

___Места находок «балтийской» керамики на Борнхольме (по M. Naum, 2008)

Анализируя многочисленный материал из поселений и погребений, исследовательница приходит к выводу: «Славянская миграция на Борнхольм могла носить как спланированный, так и принудительный характер…Некоторые переселенцы могли быть связаны с правящим классом, быть купцами или воинами, другие же были имевшими определённые навыки в ремесле крестьянами, мужчинами и женщинами. Некоторые из них могли уже иметь представление об острове на острове, на основании того, что они слышали и видели. Для других же, особенно для тех, переселение которых имело принудительный характер, это переселение могло стать печальным опытом переездом от семьи и родного дома в незнакомые края».20

Однако если о причинах и обстоятельствах славянского заселения Борнхольма, ввиду отсутствия письменных свидетельств того времени, могут быть лишь крайне предположительные выводы, одно остаётся ясным - колонизация эта носила весьма широкие масштабы. Находки керамики исчисляются многими сотнями экземпляров, оковок ножей и височных колец - многими десятками.

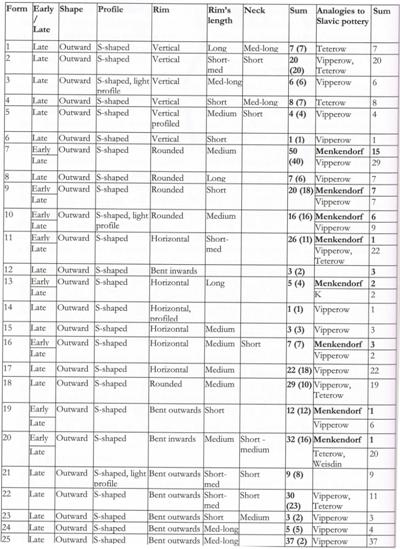

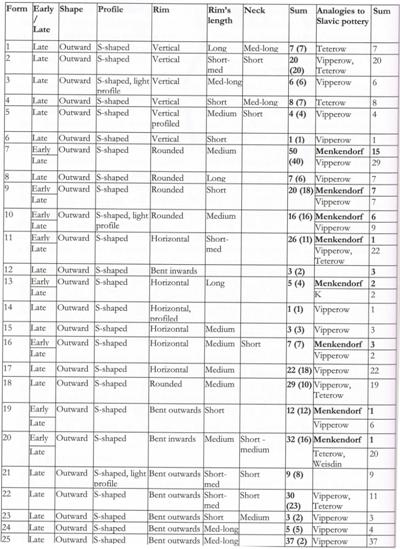

___Данные по находкам «балтийской керамики» на Борнхольме, славянские прототипы этой керамики и общее число находок - 628 (по M. Naum, 2008)

По спектру распространения славянских типов керамики Борнхольм более всего походит на западнославянские города и поселения Западного Поморья, региона устья Одры. Потому, как и для Сконе эту область можно предположить как вероятную прародину колонизировавших Борнхольм славян.

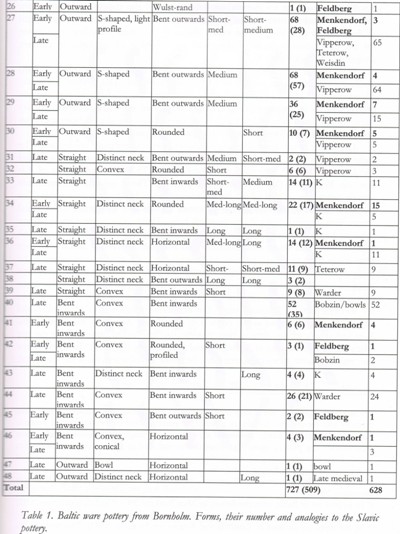

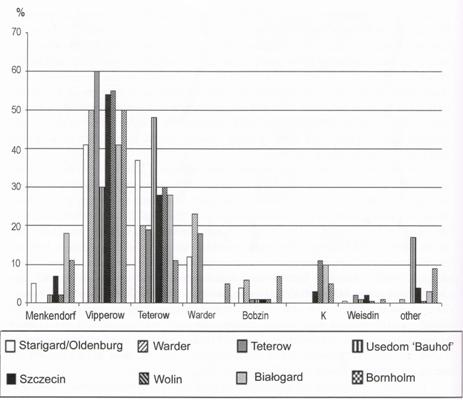

___Доли керамики разных славянских типов в южнобалтийских городах и Борнхольме (по M. Naum, 2008)

___Карта мест находок височных колец на Борнхольме (по M. Naum, 2008)

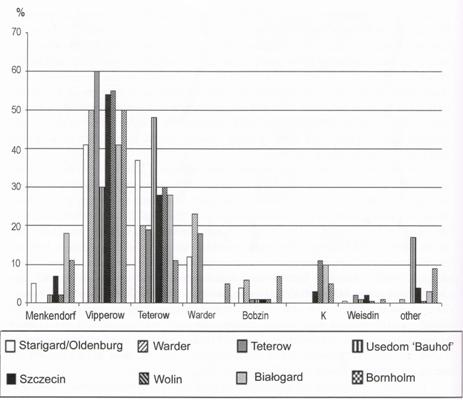

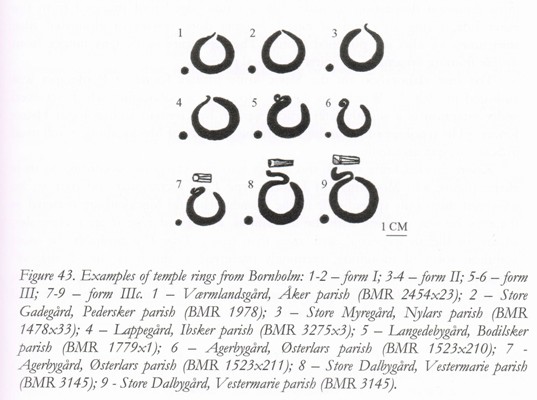

___Некоторые из найденных на Борнхольме западнославянских височных колец с указанием мест находки (по M. Naum, 2008)

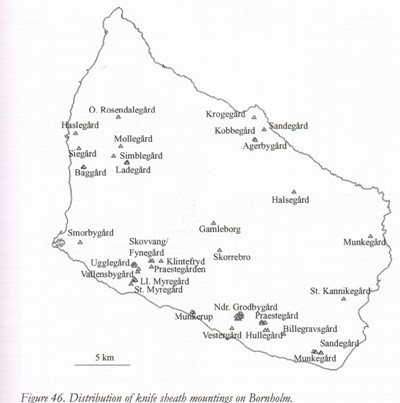

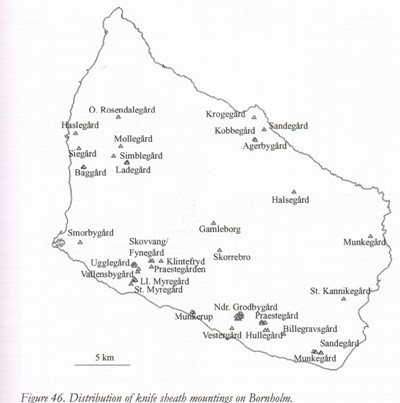

___Места находок оковок ножен славянского типа на Борнхольме (по M. Naum, 2008)

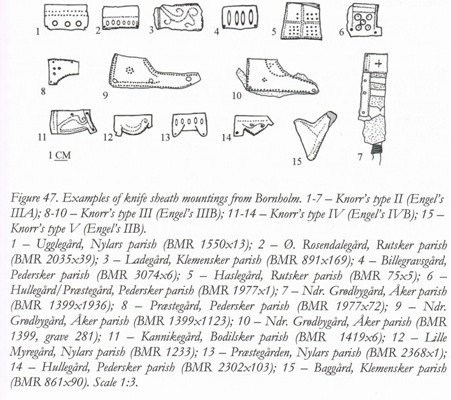

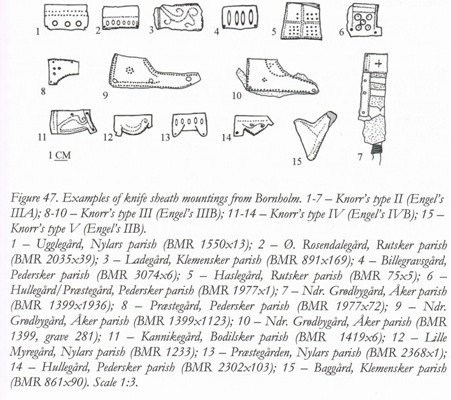

___Некоторые из типов оковок ножен с Борнхольма (по M. Naum, 2008)

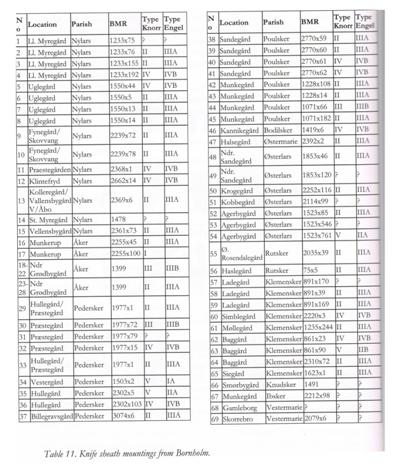

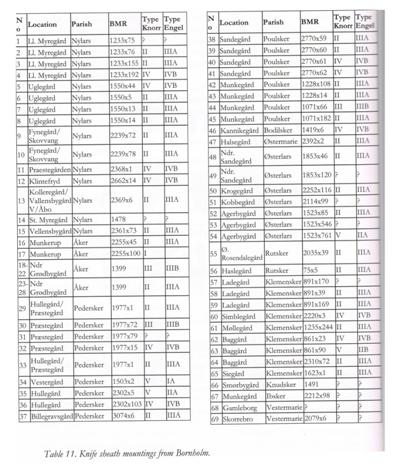

___Типы славянских оковок ножен, места их находок на Борнхольме и общее их число - 69 (по M. Naum, 2008)

Нередки здесь и славянские погребения, представленные трупоположениями со славянским инвентарём. Как замечает М. Наум: «Исследования ритуалов или, вернее, материальных остатков ритуалов, дают представление о двух пересекающихся процессах, в разной степени оказывавших влияние на социальную, политическую и культурную среду раннесредневекового Борнхольма. Одним из них была славянская миграция или группы славян, поселявшихся на острове, другой было укрепление связей и контроль острова Датским королевством, осуществлявшихся посредством христианизации, нового административного деления и изменения структур власти».21

Наличие богатого инвентаря в уже, по всей видимости, христианских погребениях в гробах, во множестве найденных на Борнхольме, не имеют аналогов в местных скандинавских традициях, но широко известны у славян юга Балтики, из-за чего погребения эти и связывают со славянами. Такие погребения известны из нескольких борнхольмских кладбищ и представлены там в большом числе (более 62%). Сам инвентарь также славянского происхождения или традиции - уже упомянутые выше оковки ножей, височные кольца и «балтийская керамика».

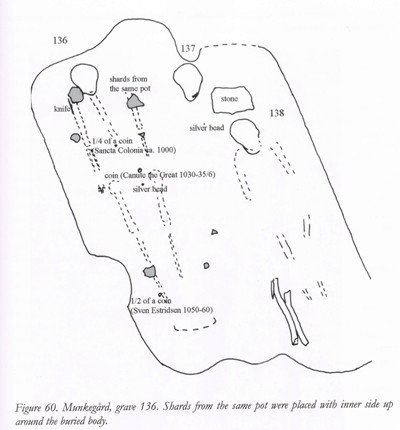

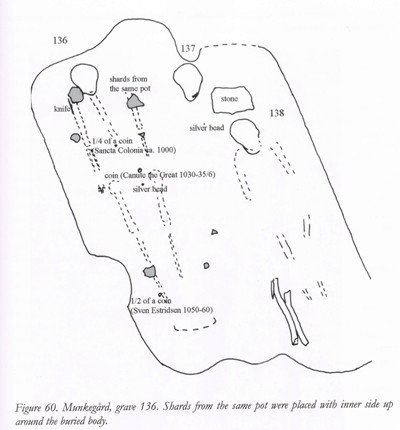

___Захоронения с нетипично богатым инвентарём в Мункегард, Борнхольм (по M. Naum, 2008)

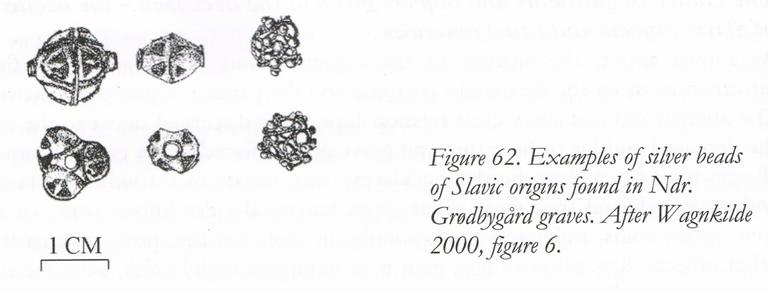

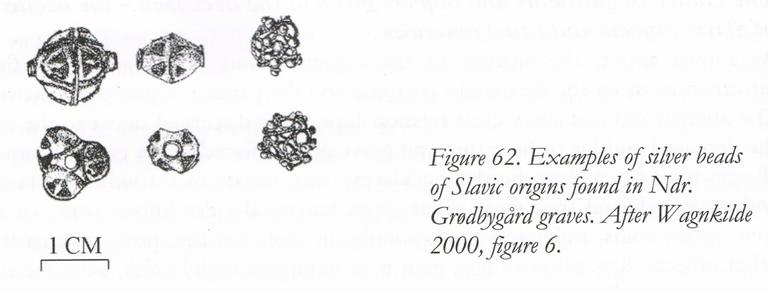

___Славянские бусины из захоронений в Грёдбигард, Борнхольм (по M. Naum, 2008)

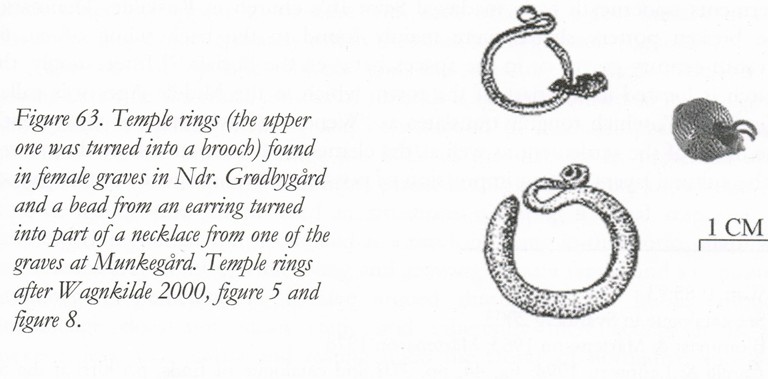

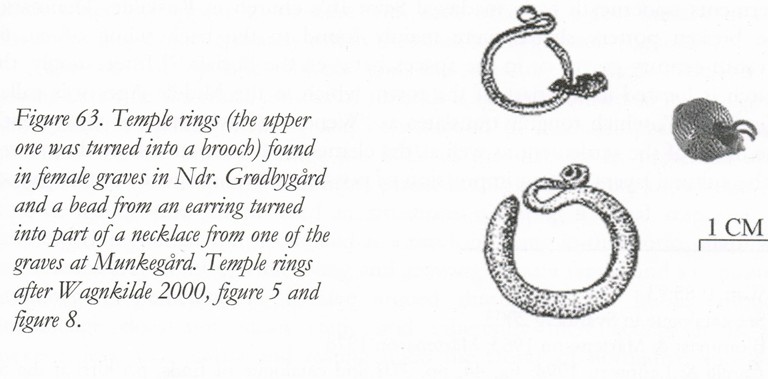

___Височные кольца и бусины из захоронений в Грёдбигард, Борнхольм (по M. Naum, 2008)

Однако славянская и даже «вендская» топонимика здесь неизвестна, чему, по всей видимости, ещё предстоит найти объяснение. Можно отметить и большое число находок кладов на Борнхольме, многие из которых были оставлены в славянских горшках.

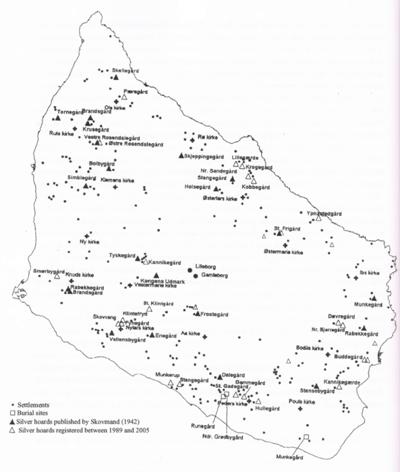

___Карта находок кладов и захоронений на Борнхольме (по M. Naum, 2008). Помимо того, что многие борнхольмские клады оставлены в посуде славянского типа, нередки и находки в них славянских украшений

___Славянские украшения из найденного на Борнхольме клада (по M. Naum, 2008)

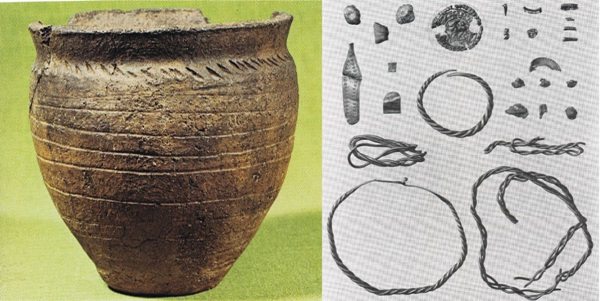

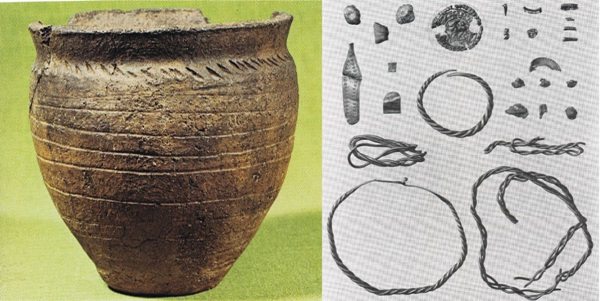

___Клад 11 века в «балтийской керамике» с острова Борнхольм (по N.-K. Liebgott, 1978)

Остров расположен практически в центре моря между Скандинавией и Поморьем и лежал как раз посередине морского торгового пути из южной Балтики в Киевскую Русь. Большая концентрация кладов, как и следы славянских переселенцев, сконцентрированы в одних и тех же местах, что позволяет предположить связь между славянскими поселенцами острова и торговлей. Возможно, славянская колонизация Борнхольма была связана с обеспечением остановок купцов в их пути на восток и с востока или же напротив с пиратскими нападениями на проплывавших по этому торговому пути купцов. Так или иначе, можно предположить заинтересованность славян в контроле на Борнхольмом именно для контроля торговых путем между южной Балтикой, Русью и Скандинавией. Наиболее активным торговым регионом, с наибольшей концентрацией торговых центров, импорта и кладов в балтийскославянских землях было устье Одры, так что сходство спектра борнхольмской керамики с типами керамики этого региона выглядит вполне естественным. С другой стороны, многое говорит, что посредниками в торговле и контроле этого участка южной Балтики до 12 века были не сами поморяне, а рюгенские славяне.

___Карты находок славянских оковок ножен и височных колец (сверху) и гирек, указывающих на торговлю (внизу) на острове Борнхольм (по M. Naum, 2008)

Такая же ситуация наблюдается и на другом, расположенном в центре Балтики острове Готланд, бывшем пристанищем пиратов, где также известна ещё большая концентрация кладов и славянские находки. И то и другое отчётливо показывает активность балтийских славян в торговле с восточной Европой и их далеко не подчинённую, а напротив, самую активную роль и контроль над участками и остановками на этом торговом пути.

К сожалению, письменные источники также не запечатлели этого важного для понимания истории региона эпизода славяно-скандинавских отношений. Из связей острова с балтийскими славянами можно привести лишь очень поздний поход рюгенского князя Яромара II на Борнхольм в 1259 году по просьбе лундского епископа, и разрушения им там крепости короля Кристофа Лиллеборг.

Швеция. Славянское присутствие на этих землях будет рассмотрено менее подробно, но вовсе не потому, что там его не было, а лишь потому, что материала по этому вопросу у меня на данный момент пока меньше, к тому же целью статьи ставился не полный анализ славянских следов, а лишь ознакомительный обзор. Кроме славянских находок в юго-западной части современной Швеции, на которые уже было указано в разделе об области Сконе, можно отметить и славянское присутствие в Бирке. Адам Бременский упоминает присутствие славян в этом шведском торговом центре в 11 веке, сообщая, что

…Жители Бирки часто подвергаются нападениям пиратов, которых там великое множество… В это место, поскольку оно является наиболее безопасным в приморских районах Швеции, имеют обыкновение регулярно съезжаться по различным торговым надобностям все суда данов или норманнов, а также славян и самбов; бывают там и другие народы Скифии.

Археология вполне это подтверждает, кроме приведённых выше карт с находками многочисленных славянских вещей в Бирке, можно привести сообщение немецкого археолога Й. Херрманна о присутствии в Бирке курганов славянского рюгенского типа.22

Славянская керамика в обилии известна как в Швеции, так и немного реже - в Норвегии.

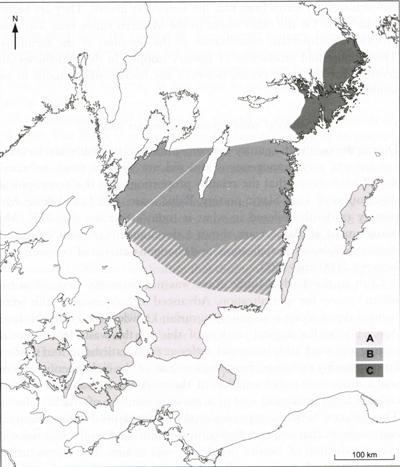

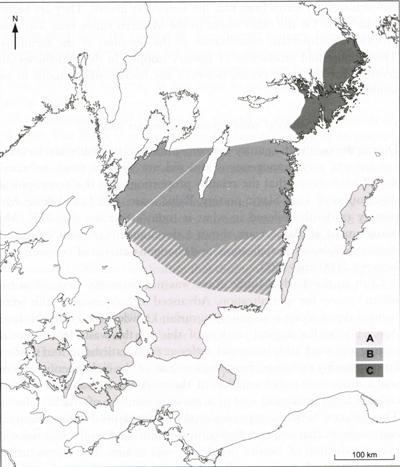

___Распространение «балтийской керамики» в Скандинавии

Находки «балтийской керамики» известны в незначительных количествах и из других мест Скандинавии. Буквами А, В, С отмечены региональные особенности. А) В восточной Дании и на острове Готланд традиция местной скандинавской керамики позднего железного века прекратилась с переходом на «балтийскую керамику» в первой половине 11 века. В) В северном Халланде, Смоланде, Вестергётланде и Эстергётланде местная гончарная традиция продолжалась и после появления «балтийской керамики». С) В восточной части долины Меларен «балтийская керамика» занимала центральное положение, в то время как значительная часть местной керамики позднего железного века продолжала здесь изготавливаться (по M. Roslund, 2007).

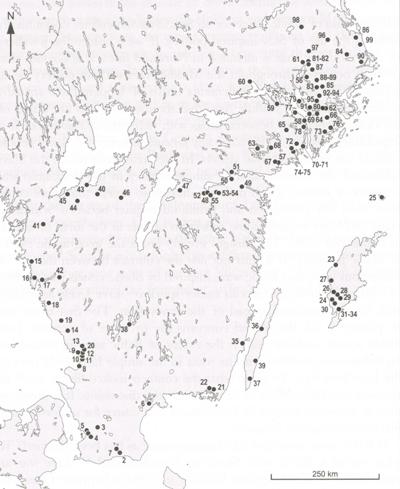

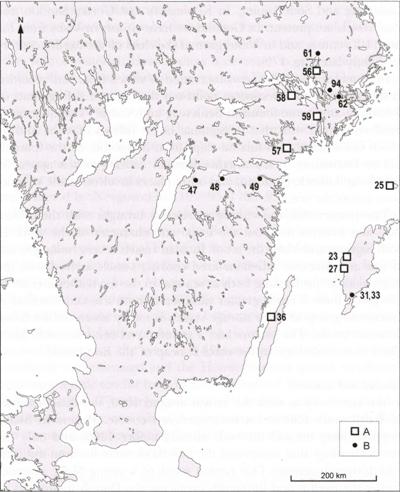

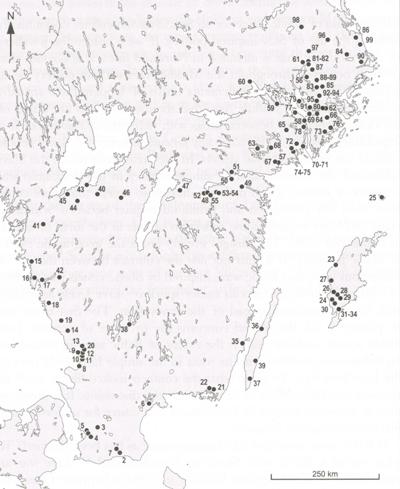

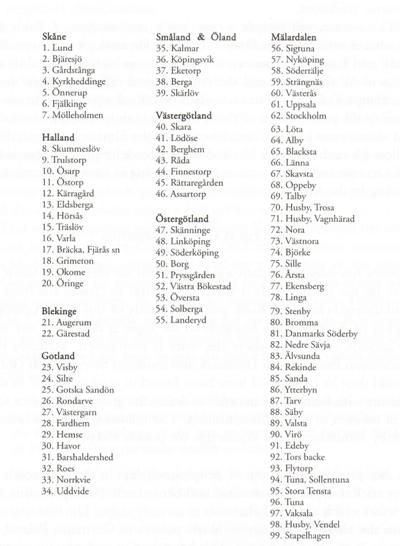

___Места находок «балтийской керамики» в Швеции (по M. Roslund, 2007)

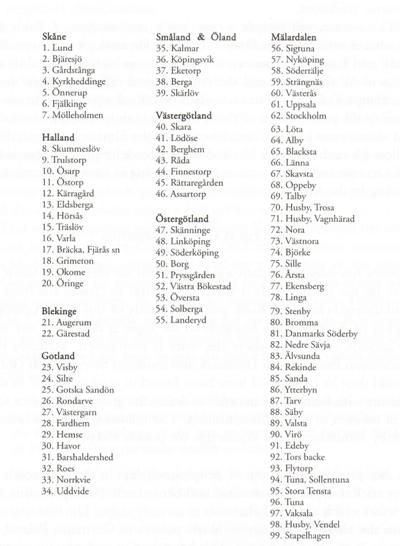

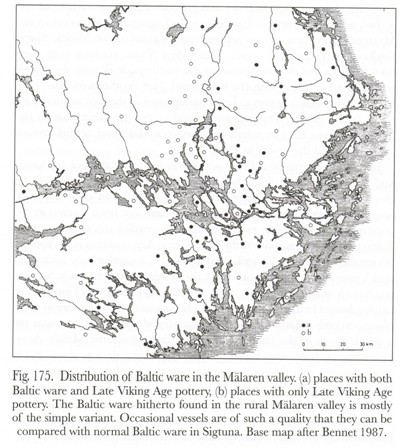

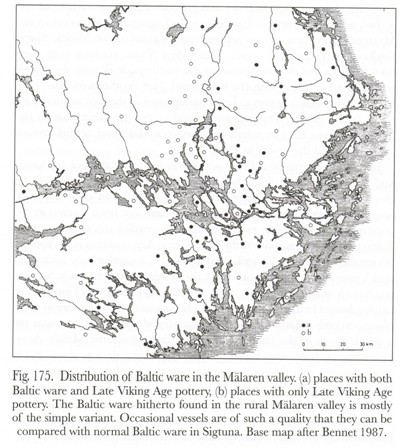

___Находки «балтийской керамики» в долине Меларен в Швеции: а) места находок «балтийской керамики» вместе с местной керамикой позднего железного века; b) места находок исключительно местной керамики позднего железного века (по M. Roslund, 2007)

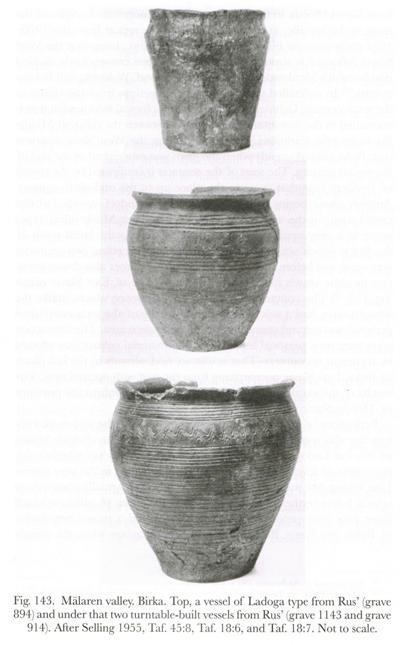

Кроме «балтийской» керамики в Швеции нередки и находки керамики из Киевской Руси, по аналогам из северо-западных областей которых в Швеции со временем начали изготавливать дубликаты. Поздний рубеж датировки балтийско-славянской керамики обычно принимается концом 12 века, хотя в некоторых областях Мекленбурга и на острове Рюген её изготавливали ещё и в 13 веке. Находки керамики из Киевской Руси датируют периодом 1000-1300 гг.

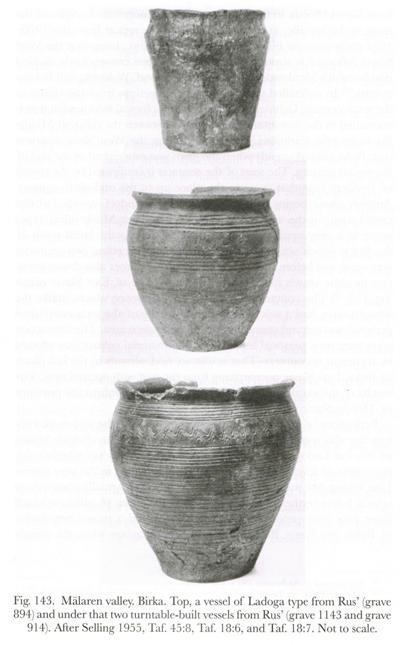

___Славянская керамика ладожского типа из долины Меларен и Бирки (по M. Roslund, 2007)

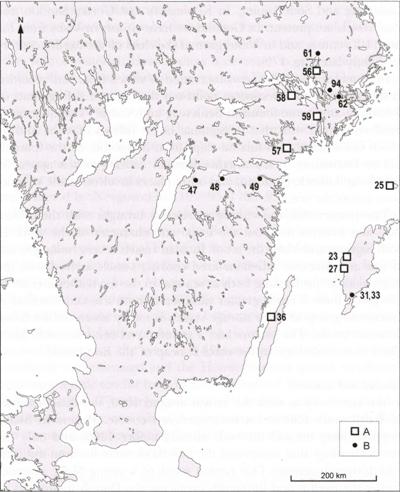

___Находки керамики из Киевской Руси в Швеции. a) надёжные находки; b) ненадёжные находки (по M. Roslund, 2007)

V. Скандинавы в Славии: принципиальное различие в активности славян и скандинавов на Балтике и их интерпретаций

Славянское присутствие на датских островах впечатляет. Из приведённой выше информации может сложиться впечатление, что многие из этих островов, в первую очередь, Лолланд, Фальстер, Мён и Борнхольм, и вовсе были славянскими, а другие, такие как Зееланд, Лолланд или юг области Сконе - населены славянами и скандинавами черезполосно. И тут перед исследователем встаёт вопрос, насколько правомерно был бы такой вывод. Кажется, все «юридические» основания для такого мнения имеются, но ведь мы не в суде, где всё решает точность формулировок, а всего лишь хотим выяснить, как было на самом деле. Можно ли на основании этого переписывать историю и менять карты, ранее изображавшие эти области, как чисто датские? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала определиться, насколько вообще археология, при отсутствии письменных источников, может решать подобные проблемы.

Затрагивая тему славянского присутствия в Скандинавии, прежде всего, стоит рассмотреть так называемые «надёжные указатели на этническую принадлежность», общепринятые в археологии. Такими «этническими маркерами», находка которых приравнивается к доказательству присутствия этноса в данном месте, а не просто вещи, изготовленной в другой стране, традиционно принимаются детали костюма: женские украшения, металлические детали ремней, оковки ножен, а также религиозные символы и погребальный обряд.

Считается, что люди в те времена придерживались крайне консервативных взглядов на костюм, так что надеть скандинавский наряд славянке бы не подобало, как и славянский - скандинавке. С другой стороны, принимается, что женщины не были в раннем средневековье среди торговцев или воинов, поэтому детали женского костюма, находимые в чужих землях, указывают на проживание здесь чужеземцев семьями, то есть, на их колонии. Однако такой подход не учитывает другое широко распространённое и хорошо подтвержденное источниками явление того времени - работорговля, увод женщин и мужчин во время набегов, а также и мирных межнациональных браков. В результате того и другого, можно предполагать, что люди оказывались в чужих землях в своих «национальных костюмах» и поселялись в семьях или поселениях так, что археология не смогла бы отличить их от «колонистов». Кроме того, красивые ювелирные украшения, особенно из драгоценного металла, совершенно независимо от происхождения их «стиля», всегда были предметом торга и военной добычи, о чём недвусмысленно говорят находки многочисленных славянских украшений в скандинавских кладах и торговых центрах, а скандинавских фибул, в свою очередь - в славянских торговых центрах и кладах.

Письменные источники совершенно однозначно подтверждают, что импортные, редкие и «диковинные» вещи были очень желанным и хорошо продаваемым товаром в раннем средневековье, точно так же как и сейчас. Достаточно вспомнить слова Адама Бременского, о богатом славянском торговом городе Юмна, который был «богат товарами всех северных народов, нет ни одной диковинки, которой там не было бы». Кому же продавали свои «диковинки» северные народы, если принимается, что один этнос в силу своей консервативности не мог поддаваться влиянию чужеземной моды? Такая же ситуация были и в обратном направлении, к примеру, в «Саге о Ньяльсе» сообщается о том, как король Гаральд одарил Гуннара королевским облачением, в числе которого была «русская шапка».

«Русская шапка», таким образом, не только могла носиться скандинавами, но, более того, носить такую шапку считалось за великую честь - она была символом королевской власти! Однако для археолога находка «русской шапки» в Скандинавии должна была бы указывать на прямое присутствие в этом месте русского, как и находка скандинавской «диковинной вещи» в славянских землях - на скандинава. Совершенно очевидно, что подобные «негласные договорённости» о «надёжных этнических маркерах» в археологии на самом деле могут не иметь с реальной историей вообще ничего общего.

Смыслом дальней торговли был привоз импорта из дальних стран - этот факт настолько очевиден, что странным кажется даже обращение внимания на этот вопрос. Спрос на импорт, в свою очередь, говорит о востребованности чужеземных «диковинных» вещей среди населения, способного эти вещи себе позволить. Сама дальняя торговля в то же время подразумевала нахождение общин иностранных купцов в торговых центрах - понятно, что совершившие порой многодневные, а то и многонедельные плавания купцы не отправлялись восвояси в тот же день, а некоторые из них могли и оставаться на «зимовку», когда плавания становились невозможными в силу погодных условий, или же оставлять своих людей в торговых центрах для постоянного проживания, сбыта товара, ухода за складами и пр. Потому находки чужеземных вещей, особенно в торговых центрах, могут указывать в равной степени как на присутствие здесь чужеземцев, так и просто на проникновение в такие места чужеземной моды. Достоверно определить эту тонкую границу на основании одного археологического материала невозможно.

Проблема же раннесредневековой истории Северной Европы заключается в отсутствии письменных упоминаний порой о целых веках до принятия христианства, так что история народа начинает писаться археологами. Такая ситуация, к примеру, сложилась после Второй мировой войны в восточной Германии, где бурное развитие археологии привело к тому, что абсолютное большинство того, что написано о балтийских славянах, написано археологами и представляет порой более «историю вещей», чем историю народов.

Нельзя не упомянуть и о разнице в интерпретации находок в Скандинавии и на юге Балтики. Несмотря на огромный археологический и немалый лингвистический материал, скандинавские исследователи далеко не спешат заселять Скандинавию славянами или вести речь о значительном славянском влиянии на историю Скандинавии. Славянские женские украшения из скандинавских кладов - те самые, что принимаются как «надёжный определитель этноса», к примеру, считают просто импортом. Керамику, столь явно восходящую к славянским традициям и в огромных количествах находимую по всей Скандинавии, «политкорректно» называют не славянской, а «балтийской».

Как замечал в 2001 году шведский археолог Вандруп Мартенс: «Среди археологических находок в Сконе связи между славянами и данами наиболее выразительно представляются в невероятных массах керамики, называемой «балтийской керамикой». Эта группа находок, спектр типов которой базируется на позднеславянской традиции южной Балтики. Этот тип керамики в Скандинавии называли также «славянским», «славоидным» или «позднеславянским» - этническими наименованиями, подчёркивающими тесную связь с южной Балтикой. В системе классификации Дагмар Селлинг, применяющейся в Швеции с 1955 по сегодняшний день, эту керамику называют нейтральным названием «керамика AII». Термин «балтийская керамика» был впервые введён в оборот в 1959 году Вольфгангом Хюбнером, по результатам его исследований в Хаитабу. Так как термин «балтийская керамика» не связан с этносами, а более подчёркивает область распространения, мы отдаём ему предпочтение. Менее подходят термины «вендская керамика», также как и применяемые Эвальдом Шульдтом и Торстеном Кемпке наименования типов керамики по местам находок в славянских землях».23

В последнем предложении речь идёт о применяемых в немецкой литературе терминах «менкендорфская», «фрезендорфская», «фельдбергская», «тетеровская» керамика и др. Таким образом, археологи из скандинавских стран напрямую заявляют о невозможности прямой связи «славянской» керамики в Скандинавии со славянами, так как в большинстве случаев она изготавливалась на месте по славянским прототипам и была, таким образом, местной традицией.

То же самое можно сказать и о «религиозных символах». Выше была приведена карта с находками «православных» символов - керамических яиц-писанок и крестов «византийской» формы - на основании которых Готланд вполне можно было бы признать «православным». Думаю, не надо объяснять, что такого не случилось. То же можно заметить и о находке «русского» креста в Лунде, где археолог не только не счёл этот религиозный символ однозначным указанием на присутствие русских, но и предположил о том, что крест был изготовлен местными германскими ремесленниками.

_______

Прим.: ссылки читаются при наведении на них курсора

Окончание

Борнхольм. На острове Борнхольм, расположенном к западу от Рюгена, славянская колонизация имела ещё более впечатляющие размахи, чем на Сконе. Она прослеживается тут по полному набору археологических находок: керамике, височным кольцам, славянским оковкам ножен и др., соотносимых со славянской культурой вещами, чему в 2008 году датский археолог Магдалена Наум посвятила целую книгу «Славянская миграция и заселение на острове Борнхольм в раннем средневековье», вышедшую отдельным томом лундской серии археологических исследований, и ставшую одной из немногих, где о славянской колонизации датских островов говориться уверено и напрямую.

___Места находок «балтийской» керамики на Борнхольме (по M. Naum, 2008)

Анализируя многочисленный материал из поселений и погребений, исследовательница приходит к выводу: «Славянская миграция на Борнхольм могла носить как спланированный, так и принудительный характер…Некоторые переселенцы могли быть связаны с правящим классом, быть купцами или воинами, другие же были имевшими определённые навыки в ремесле крестьянами, мужчинами и женщинами. Некоторые из них могли уже иметь представление об острове на острове, на основании того, что они слышали и видели. Для других же, особенно для тех, переселение которых имело принудительный характер, это переселение могло стать печальным опытом переездом от семьи и родного дома в незнакомые края».20

Однако если о причинах и обстоятельствах славянского заселения Борнхольма, ввиду отсутствия письменных свидетельств того времени, могут быть лишь крайне предположительные выводы, одно остаётся ясным - колонизация эта носила весьма широкие масштабы. Находки керамики исчисляются многими сотнями экземпляров, оковок ножей и височных колец - многими десятками.

___Данные по находкам «балтийской керамики» на Борнхольме, славянские прототипы этой керамики и общее число находок - 628 (по M. Naum, 2008)

По спектру распространения славянских типов керамики Борнхольм более всего походит на западнославянские города и поселения Западного Поморья, региона устья Одры. Потому, как и для Сконе эту область можно предположить как вероятную прародину колонизировавших Борнхольм славян.

___Доли керамики разных славянских типов в южнобалтийских городах и Борнхольме (по M. Naum, 2008)

___Карта мест находок височных колец на Борнхольме (по M. Naum, 2008)

___Некоторые из найденных на Борнхольме западнославянских височных колец с указанием мест находки (по M. Naum, 2008)

___Места находок оковок ножен славянского типа на Борнхольме (по M. Naum, 2008)

___Некоторые из типов оковок ножен с Борнхольма (по M. Naum, 2008)

___Типы славянских оковок ножен, места их находок на Борнхольме и общее их число - 69 (по M. Naum, 2008)

Нередки здесь и славянские погребения, представленные трупоположениями со славянским инвентарём. Как замечает М. Наум: «Исследования ритуалов или, вернее, материальных остатков ритуалов, дают представление о двух пересекающихся процессах, в разной степени оказывавших влияние на социальную, политическую и культурную среду раннесредневекового Борнхольма. Одним из них была славянская миграция или группы славян, поселявшихся на острове, другой было укрепление связей и контроль острова Датским королевством, осуществлявшихся посредством христианизации, нового административного деления и изменения структур власти».21

Наличие богатого инвентаря в уже, по всей видимости, христианских погребениях в гробах, во множестве найденных на Борнхольме, не имеют аналогов в местных скандинавских традициях, но широко известны у славян юга Балтики, из-за чего погребения эти и связывают со славянами. Такие погребения известны из нескольких борнхольмских кладбищ и представлены там в большом числе (более 62%). Сам инвентарь также славянского происхождения или традиции - уже упомянутые выше оковки ножей, височные кольца и «балтийская керамика».

___Захоронения с нетипично богатым инвентарём в Мункегард, Борнхольм (по M. Naum, 2008)

___Славянские бусины из захоронений в Грёдбигард, Борнхольм (по M. Naum, 2008)

___Височные кольца и бусины из захоронений в Грёдбигард, Борнхольм (по M. Naum, 2008)

Однако славянская и даже «вендская» топонимика здесь неизвестна, чему, по всей видимости, ещё предстоит найти объяснение. Можно отметить и большое число находок кладов на Борнхольме, многие из которых были оставлены в славянских горшках.

___Карта находок кладов и захоронений на Борнхольме (по M. Naum, 2008). Помимо того, что многие борнхольмские клады оставлены в посуде славянского типа, нередки и находки в них славянских украшений

___Славянские украшения из найденного на Борнхольме клада (по M. Naum, 2008)

___Клад 11 века в «балтийской керамике» с острова Борнхольм (по N.-K. Liebgott, 1978)

Остров расположен практически в центре моря между Скандинавией и Поморьем и лежал как раз посередине морского торгового пути из южной Балтики в Киевскую Русь. Большая концентрация кладов, как и следы славянских переселенцев, сконцентрированы в одних и тех же местах, что позволяет предположить связь между славянскими поселенцами острова и торговлей. Возможно, славянская колонизация Борнхольма была связана с обеспечением остановок купцов в их пути на восток и с востока или же напротив с пиратскими нападениями на проплывавших по этому торговому пути купцов. Так или иначе, можно предположить заинтересованность славян в контроле на Борнхольмом именно для контроля торговых путем между южной Балтикой, Русью и Скандинавией. Наиболее активным торговым регионом, с наибольшей концентрацией торговых центров, импорта и кладов в балтийскославянских землях было устье Одры, так что сходство спектра борнхольмской керамики с типами керамики этого региона выглядит вполне естественным. С другой стороны, многое говорит, что посредниками в торговле и контроле этого участка южной Балтики до 12 века были не сами поморяне, а рюгенские славяне.

___Карты находок славянских оковок ножен и височных колец (сверху) и гирек, указывающих на торговлю (внизу) на острове Борнхольм (по M. Naum, 2008)

Такая же ситуация наблюдается и на другом, расположенном в центре Балтики острове Готланд, бывшем пристанищем пиратов, где также известна ещё большая концентрация кладов и славянские находки. И то и другое отчётливо показывает активность балтийских славян в торговле с восточной Европой и их далеко не подчинённую, а напротив, самую активную роль и контроль над участками и остановками на этом торговом пути.

К сожалению, письменные источники также не запечатлели этого важного для понимания истории региона эпизода славяно-скандинавских отношений. Из связей острова с балтийскими славянами можно привести лишь очень поздний поход рюгенского князя Яромара II на Борнхольм в 1259 году по просьбе лундского епископа, и разрушения им там крепости короля Кристофа Лиллеборг.

Швеция. Славянское присутствие на этих землях будет рассмотрено менее подробно, но вовсе не потому, что там его не было, а лишь потому, что материала по этому вопросу у меня на данный момент пока меньше, к тому же целью статьи ставился не полный анализ славянских следов, а лишь ознакомительный обзор. Кроме славянских находок в юго-западной части современной Швеции, на которые уже было указано в разделе об области Сконе, можно отметить и славянское присутствие в Бирке. Адам Бременский упоминает присутствие славян в этом шведском торговом центре в 11 веке, сообщая, что

…Жители Бирки часто подвергаются нападениям пиратов, которых там великое множество… В это место, поскольку оно является наиболее безопасным в приморских районах Швеции, имеют обыкновение регулярно съезжаться по различным торговым надобностям все суда данов или норманнов, а также славян и самбов; бывают там и другие народы Скифии.

Археология вполне это подтверждает, кроме приведённых выше карт с находками многочисленных славянских вещей в Бирке, можно привести сообщение немецкого археолога Й. Херрманна о присутствии в Бирке курганов славянского рюгенского типа.22

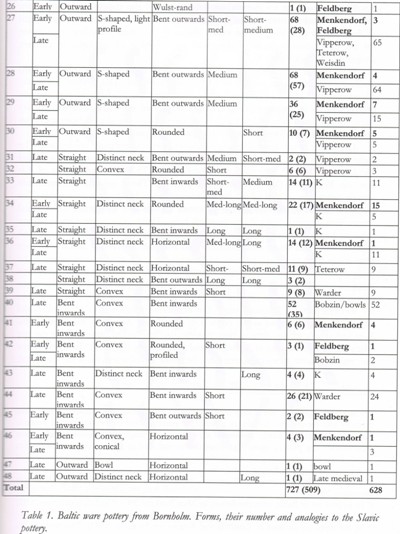

Славянская керамика в обилии известна как в Швеции, так и немного реже - в Норвегии.

___Распространение «балтийской керамики» в Скандинавии

Находки «балтийской керамики» известны в незначительных количествах и из других мест Скандинавии. Буквами А, В, С отмечены региональные особенности. А) В восточной Дании и на острове Готланд традиция местной скандинавской керамики позднего железного века прекратилась с переходом на «балтийскую керамику» в первой половине 11 века. В) В северном Халланде, Смоланде, Вестергётланде и Эстергётланде местная гончарная традиция продолжалась и после появления «балтийской керамики». С) В восточной части долины Меларен «балтийская керамика» занимала центральное положение, в то время как значительная часть местной керамики позднего железного века продолжала здесь изготавливаться (по M. Roslund, 2007).

___Места находок «балтийской керамики» в Швеции (по M. Roslund, 2007)

___Находки «балтийской керамики» в долине Меларен в Швеции: а) места находок «балтийской керамики» вместе с местной керамикой позднего железного века; b) места находок исключительно местной керамики позднего железного века (по M. Roslund, 2007)

Кроме «балтийской» керамики в Швеции нередки и находки керамики из Киевской Руси, по аналогам из северо-западных областей которых в Швеции со временем начали изготавливать дубликаты. Поздний рубеж датировки балтийско-славянской керамики обычно принимается концом 12 века, хотя в некоторых областях Мекленбурга и на острове Рюген её изготавливали ещё и в 13 веке. Находки керамики из Киевской Руси датируют периодом 1000-1300 гг.

___Славянская керамика ладожского типа из долины Меларен и Бирки (по M. Roslund, 2007)

___Находки керамики из Киевской Руси в Швеции. a) надёжные находки; b) ненадёжные находки (по M. Roslund, 2007)

V. Скандинавы в Славии: принципиальное различие в активности славян и скандинавов на Балтике и их интерпретаций

Славянское присутствие на датских островах впечатляет. Из приведённой выше информации может сложиться впечатление, что многие из этих островов, в первую очередь, Лолланд, Фальстер, Мён и Борнхольм, и вовсе были славянскими, а другие, такие как Зееланд, Лолланд или юг области Сконе - населены славянами и скандинавами черезполосно. И тут перед исследователем встаёт вопрос, насколько правомерно был бы такой вывод. Кажется, все «юридические» основания для такого мнения имеются, но ведь мы не в суде, где всё решает точность формулировок, а всего лишь хотим выяснить, как было на самом деле. Можно ли на основании этого переписывать историю и менять карты, ранее изображавшие эти области, как чисто датские? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала определиться, насколько вообще археология, при отсутствии письменных источников, может решать подобные проблемы.

Затрагивая тему славянского присутствия в Скандинавии, прежде всего, стоит рассмотреть так называемые «надёжные указатели на этническую принадлежность», общепринятые в археологии. Такими «этническими маркерами», находка которых приравнивается к доказательству присутствия этноса в данном месте, а не просто вещи, изготовленной в другой стране, традиционно принимаются детали костюма: женские украшения, металлические детали ремней, оковки ножен, а также религиозные символы и погребальный обряд.

Считается, что люди в те времена придерживались крайне консервативных взглядов на костюм, так что надеть скандинавский наряд славянке бы не подобало, как и славянский - скандинавке. С другой стороны, принимается, что женщины не были в раннем средневековье среди торговцев или воинов, поэтому детали женского костюма, находимые в чужих землях, указывают на проживание здесь чужеземцев семьями, то есть, на их колонии. Однако такой подход не учитывает другое широко распространённое и хорошо подтвержденное источниками явление того времени - работорговля, увод женщин и мужчин во время набегов, а также и мирных межнациональных браков. В результате того и другого, можно предполагать, что люди оказывались в чужих землях в своих «национальных костюмах» и поселялись в семьях или поселениях так, что археология не смогла бы отличить их от «колонистов». Кроме того, красивые ювелирные украшения, особенно из драгоценного металла, совершенно независимо от происхождения их «стиля», всегда были предметом торга и военной добычи, о чём недвусмысленно говорят находки многочисленных славянских украшений в скандинавских кладах и торговых центрах, а скандинавских фибул, в свою очередь - в славянских торговых центрах и кладах.

Письменные источники совершенно однозначно подтверждают, что импортные, редкие и «диковинные» вещи были очень желанным и хорошо продаваемым товаром в раннем средневековье, точно так же как и сейчас. Достаточно вспомнить слова Адама Бременского, о богатом славянском торговом городе Юмна, который был «богат товарами всех северных народов, нет ни одной диковинки, которой там не было бы». Кому же продавали свои «диковинки» северные народы, если принимается, что один этнос в силу своей консервативности не мог поддаваться влиянию чужеземной моды? Такая же ситуация были и в обратном направлении, к примеру, в «Саге о Ньяльсе» сообщается о том, как король Гаральд одарил Гуннара королевским облачением, в числе которого была «русская шапка».

«Русская шапка», таким образом, не только могла носиться скандинавами, но, более того, носить такую шапку считалось за великую честь - она была символом королевской власти! Однако для археолога находка «русской шапки» в Скандинавии должна была бы указывать на прямое присутствие в этом месте русского, как и находка скандинавской «диковинной вещи» в славянских землях - на скандинава. Совершенно очевидно, что подобные «негласные договорённости» о «надёжных этнических маркерах» в археологии на самом деле могут не иметь с реальной историей вообще ничего общего.

Смыслом дальней торговли был привоз импорта из дальних стран - этот факт настолько очевиден, что странным кажется даже обращение внимания на этот вопрос. Спрос на импорт, в свою очередь, говорит о востребованности чужеземных «диковинных» вещей среди населения, способного эти вещи себе позволить. Сама дальняя торговля в то же время подразумевала нахождение общин иностранных купцов в торговых центрах - понятно, что совершившие порой многодневные, а то и многонедельные плавания купцы не отправлялись восвояси в тот же день, а некоторые из них могли и оставаться на «зимовку», когда плавания становились невозможными в силу погодных условий, или же оставлять своих людей в торговых центрах для постоянного проживания, сбыта товара, ухода за складами и пр. Потому находки чужеземных вещей, особенно в торговых центрах, могут указывать в равной степени как на присутствие здесь чужеземцев, так и просто на проникновение в такие места чужеземной моды. Достоверно определить эту тонкую границу на основании одного археологического материала невозможно.

Проблема же раннесредневековой истории Северной Европы заключается в отсутствии письменных упоминаний порой о целых веках до принятия христианства, так что история народа начинает писаться археологами. Такая ситуация, к примеру, сложилась после Второй мировой войны в восточной Германии, где бурное развитие археологии привело к тому, что абсолютное большинство того, что написано о балтийских славянах, написано археологами и представляет порой более «историю вещей», чем историю народов.

Нельзя не упомянуть и о разнице в интерпретации находок в Скандинавии и на юге Балтики. Несмотря на огромный археологический и немалый лингвистический материал, скандинавские исследователи далеко не спешат заселять Скандинавию славянами или вести речь о значительном славянском влиянии на историю Скандинавии. Славянские женские украшения из скандинавских кладов - те самые, что принимаются как «надёжный определитель этноса», к примеру, считают просто импортом. Керамику, столь явно восходящую к славянским традициям и в огромных количествах находимую по всей Скандинавии, «политкорректно» называют не славянской, а «балтийской».

Как замечал в 2001 году шведский археолог Вандруп Мартенс: «Среди археологических находок в Сконе связи между славянами и данами наиболее выразительно представляются в невероятных массах керамики, называемой «балтийской керамикой». Эта группа находок, спектр типов которой базируется на позднеславянской традиции южной Балтики. Этот тип керамики в Скандинавии называли также «славянским», «славоидным» или «позднеславянским» - этническими наименованиями, подчёркивающими тесную связь с южной Балтикой. В системе классификации Дагмар Селлинг, применяющейся в Швеции с 1955 по сегодняшний день, эту керамику называют нейтральным названием «керамика AII». Термин «балтийская керамика» был впервые введён в оборот в 1959 году Вольфгангом Хюбнером, по результатам его исследований в Хаитабу. Так как термин «балтийская керамика» не связан с этносами, а более подчёркивает область распространения, мы отдаём ему предпочтение. Менее подходят термины «вендская керамика», также как и применяемые Эвальдом Шульдтом и Торстеном Кемпке наименования типов керамики по местам находок в славянских землях».23

В последнем предложении речь идёт о применяемых в немецкой литературе терминах «менкендорфская», «фрезендорфская», «фельдбергская», «тетеровская» керамика и др. Таким образом, археологи из скандинавских стран напрямую заявляют о невозможности прямой связи «славянской» керамики в Скандинавии со славянами, так как в большинстве случаев она изготавливалась на месте по славянским прототипам и была, таким образом, местной традицией.

То же самое можно сказать и о «религиозных символах». Выше была приведена карта с находками «православных» символов - керамических яиц-писанок и крестов «византийской» формы - на основании которых Готланд вполне можно было бы признать «православным». Думаю, не надо объяснять, что такого не случилось. То же можно заметить и о находке «русского» креста в Лунде, где археолог не только не счёл этот религиозный символ однозначным указанием на присутствие русских, но и предположил о том, что крест был изготовлен местными германскими ремесленниками.

_______

Прим.: ссылки читаются при наведении на них курсора

Окончание