Древнеславянская Европа #3 Скандинавия и Балтика, ч. 2/4

Начало

IV. Славянская колонизация, присутствие и влияние в Скандинавии

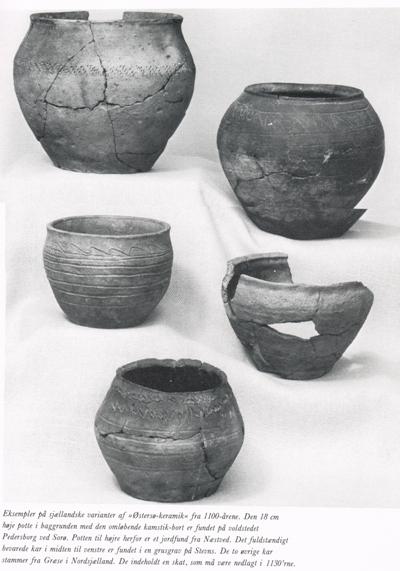

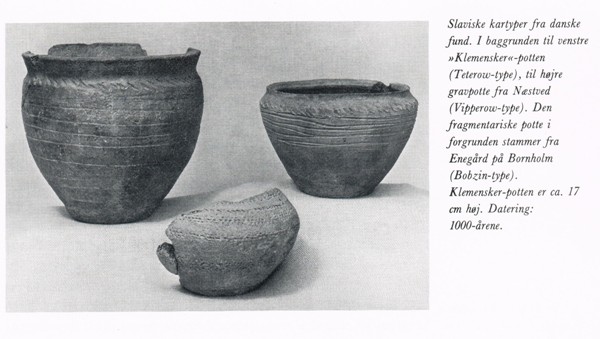

Однако было бы несправедливо сводить все отношения славян и скандинавов к войнам и вражде. Не менее активны были славяне на Балтике и как торговцы, мирные колонизаторы и переносчики высоких технологий керамического производства, о которых уже упоминалось выше.

Южная Ютландия. Значительное славянское присутствие принимается в одном из самых богатых и значительных торговых поселений Дании и всей Скандинавии раннего средневековья - Хайтабу, где найдена не только славянская керамика и украшения, но и славянские дома и захоронения. Впрочем, учитывая то, что после разрушения датским королём Готтфридом ободритского эмпория Рерик, купцы из Рерика были переселены в Хайтабу, это совсем не удивительно. Кроме самого торгового центра Хайтабу, славянская керамика встречается в обилии в районе залива Шлей, севернее датско-ободритской границы и укреплений Даневерк. Сам Хайтабу был разрушен славянами в 1066 году.

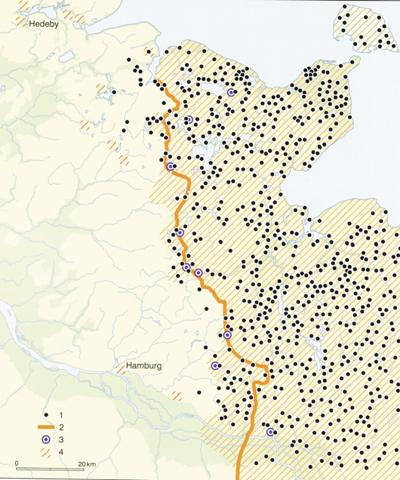

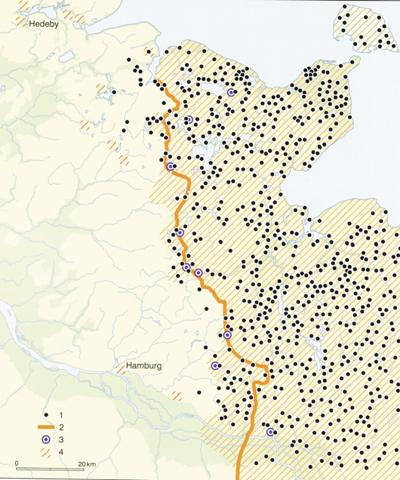

___Славянская топонимика и находки в южной Ютландии и Вагрии (по М. Müller-Wille, 2011): 1. славянские и славяно-немецкие топонимы; 2. limes saxoniae; 3. наиболее западные славянские крепости; 4. места находок славянской керамики

К северу от Хайтабу, на полуострове Гамельгаб, известно два топонима смешанного славяно-датского происхождения: Oster Gurkhöj и Sünder Gorkhye (от славянского «горка»).6 Сопоставляя данные лингвистики с приведенными выше данными археологии и письменными источниками о переселении ободритских купцов Готтфридом из Рерика в Хайтабу, есть все основания говорить не только об общине славянских купцов в этом торговом центре, что было бы делом самим собой разумеющимся, но и о вполне ощутимом славянском присутствии в окружающих его с севера, юга, запада и востока областях. Приведённая карта находок славянской керамики в Скандинавии показывает, что славянское культурное влияние имело место не только в южной, но и в центральной её части.

Острова Лолланд, Фальстер и Мён. Однако, при всём сказанном, ни в какое сравнение не идёт южная Ютландия с датскими островами, где славянское присутствие было настолько значительным, что разумнее говорить о чересполосном заселении некоторых из этих островов славянами и данами, чем о славянских общинах. О присутствии славян на датских островах свидетельствует как археология, так и письменные источники и лингвистика.

Изучение славянской топонимики датских островов началось ещё в начале прошлого века и поначалу встретило сопротивление со стороны датских исследователей. Во второй половине XX века на этот вопрос стали смотреть уже не столь предвзято, а скорее, с интересом. Разные исследователи приводили разное количество славянских топонимов и их анализов. В то время как В. Торндаль в 1963 году приводил лишь около 20 топонимов в польскоязычной статье7, немецкоязычные исследования подходили к вопросу более основательно. Уже в 1938 году вышла статья польского исследователя Станислава Савицки «О лехитских топонимах в южной Дании» в том числе содержащая и разбор библиографии вопроса.8 Наиболее подробным и детальным подобным немецкоязычным исследованием можно назвать уже довольно старую, вышедшую в 1967 году работу Й. Принца «К вопросу о славянских топонимах и личных именах на южно-датских островах».9 Как и прочие авторы, он не ставил перед собой целью подсчитать точное число славянских топонимов на датских островах или хотя бы установить критерии, по которым можно было осуществить такой подсчёт. Трудность подсчёта заключается в том, что нет ясности, как именно считать топонимы.

Зачастую от одного славянского топонима происходило до четырёх смешанных славяно-датских форм. К примеру: северный X, южный Х, западный Х и восточный Х; или большой X и малый X, где X - условный символ для обозначения славянского топонима. При отсутствии установленных для подсчёта критериев, ниже я приведу тот вариант, который был выбран для подсчёта мною и где для вышеописанных случаев, когда один славянский топоним мог образовывать несколько смешанных славяно-датских форм, он считается за один топоним, а не несколько. Топонимы я располагаю не по алфавиту, а по островам. Для удобства под списком славянских топонимов конкретного датского острова приводится и список славянских имён, известных среди жителей данного острова в письменных источниках, и в конце - итоговый подсчёт того и другого для каждого острова. В скобках даны немецкие обозначения для рода названия: (FN) - название местности; (ON) - название населённого пункта; (PN) - личное имя. Список, основанный на исследованиях Й. Принца, я дополняю для удобства несколькими славянскими именами, не замеченными этим исследователем и указанными в 2001 году датским исследователем Б. Йоргенсеном, основывавшемся на работах Ф. Хустеда (1994).10 Такие имена помечены звёздочкой (*).

Славянская топонимика датских островов по Й. Принцу:

Фальстер

Топонимика:

1) Benes Agre (FN)

2) Dalgehavus Mark (FN)

3) Daleche Land schiffte (FN)

4) Jerlisse (FN)

5) Smalle Simeser; Brede Simeser (FN)

6) Gorke Hoy (FN)

7) Wommelitze Agre (FN)

8) Jerlitzegaerd (ON)

9) Korselitse (ОN)

Имена:

1) Gnemaer (PN)

2) Cassemirius (PN), этот Казимир жил в XVII веке там же, где в XIII веке был замечен Гнемир (1)

3) Thord Dobic (PN)

4) Dobicsun*(PN)

Итого: 7 названий местности, 2 топонима, 4 личных имени.

Лолланд

Топонимика:

1) Binitze gaard (ОN)

2) Billitse (ON), дома, сл.*белый

3) Binnitse (ON), имение

4) Glukse (ON), дома, дворы

5) Kobelitse (ON), деревня

6) Revitse (ON), дома

7) Trannisse Gard (ON), двор

8) Kuditse (ОN), деревня

9) Tillitse (ON), деревня

10) Vindeby (ON), деревня

11) Vindebygaard, Vindebyskov (ON), имение

12) Vindeholme (ON/FN)

13) Kramnitse (FN/ON), дворы

14) Boris Ager (FN)

15) Boridtz schiffle (FN)

16) Budickis Lundager schiffte (FN)

17) Billitse Holme (FN), острова, сл.*белый

18) Binnitse Mark (FN), область

19) Kortwis (FN)

20) Rydvidse (FN), скалы

21) Kaetweedtz (FN)

Имена:

1) Vendt (PN)

2) Derbor/Dribor (PN)

3) Gnemer (PN)

4) Syborre (PN)

5) Gramele*(PN)

6) Paysik*(PN)

Итого: 11 (13) топонимов, 10 (8) названий местности, 6 личных имён, из которых одно имя на «венд».

Мён

Топонимика:

1) Bouvidtz aggere, Lille Bourvidtzer (FN)

2) Lille Buridtz, Store Buridtz (FN)

3) Nörre Buridtz Börn, Söndre Buridtz Börn (FN)

4) Goltze Höy (FN)

5) Gorke banke (FN)

6) Kampidtze (FN)

7) Lange Kleinidser (FN)

8) Kompelmoße Holm (FN)

9) Krogidtzerne (FN)

10) Koster (ON/FN), деревня и полуостров

11) Busemarke (ON), деревня

12) Busen (ON), деревня

13) Lille Gorker

Имена:

1) Danitslöf (PN)

2) Gnemerus (PN)

Итого: 2 (4) топонимов, 10 (9) названий местности, 1 неясное (Nr.13), 2 личных имени

Говоря о славянских следах на датских островах, нельзя не напомнить и о заимствованиях из славянского в датский. В данном случае особенно любопытно, что одно из этих заимствований встречается только в диалектах островов Фальстер и Лолланд.

Заимствование из славянского в диалекты островов Фальстер и Лолланд (*) и в датский:

kampe sig* < сл. «купаться»

bismer < сл. «безмен»

reje < сл. «рей» (разновидность креветки)

silke < сл. «шёлк»

torv < сл. «торг»

Итого: всего не менее 43 топонимов (ON и FN) и 12 славянских личных имён у жителей ю.-д. островов, заимствования в языке местных жителей.

На Фальстере и Мёне славянские названия местностей преобладают над названиями поселений, на Лолланде их число примерно равно, с небольшим преобладанием топонимики. Также на Лолланде обращает на себя внимание «вендская» топонимика и имена - явление, в Германии характерное для мест, где славяне были меньшинством. Однако в случае Лолланда эти поздние имена и топонимы совсем не могут быть доказательством изначального меньшинства там славян.

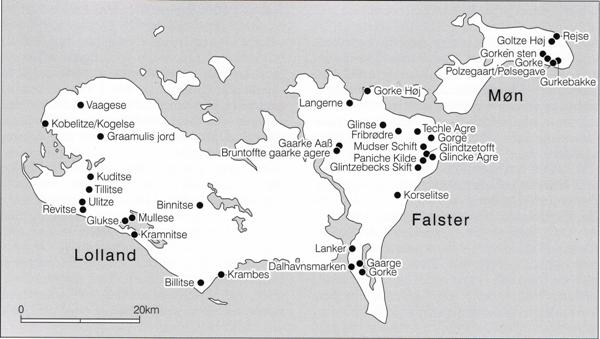

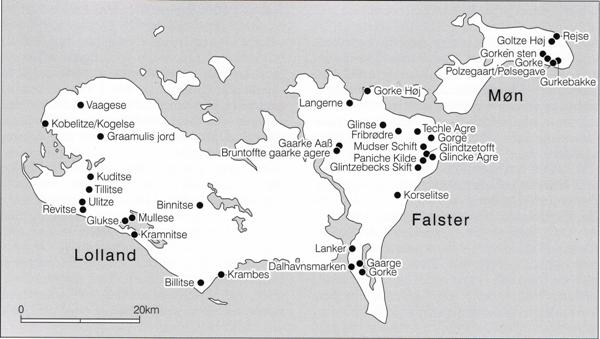

Датский исследователь Б. Йоргенсен приводил карту с 38 славянскими топонимами на островах Лолланд, Фальстер и Мён и 14 «вендскими» топонимами на южно-датских островах, указывая, при этом, что всего в Дании известно от 40 до 50 славянских топонимов (без учёта «вендских»). В 2011 году эта же карта была переиздана в более наглядном виде в немецком издании М. Мюллера-Вилле, этот вариант и приводится ниже.

___Славянская топонимика южно-датских островов (по M. Müller-Wille, 2011)

Эти данные лингвистики крайне любопытны при сопоставлении их с данными археологии и письменных источников. Как уже замечалось, Саксон Грамматик упоминает случай выплаты Лолландом дани славянам в XII веке, а на острове Фальстер славяне держали рабов, что также может указывать на политическую зависимость жителей острова от Рюгена. Эти данные, в свою очередь, подтверждаются и сообщениями Гельмольда о занятии славянами датских островов в XII веке и переписки Вальдемара с папой римским в 1169 году об обложении рюгенскими славянами данью соседних народов. В данном же случае, можно предложить, что Фальстер и Лолланд были завоёваны и колонизированы рюгенскими славянами в неустановленное время до конца XII века. Чаще всего современными исследователями предлагаются датировки в районе IX-XII веков, до войн Вальдемара. Б. Йоргсен придерживался мнения о восхождения славянской топонимики ещё к довикингскому периоду: «Для датировки славянской топонимики должно быть принято насколько это возможно раннее время, в которому она восходила, другими словами, происхождение этой топонимики произошло в эпоху викингов или даже раньше, в любом случае, ранее позднего средневековья».11

Однако ни одно из мнений о датировке славянской топонимики, к сожалению, нельзя подкрепить какими-либо действительными аргументами кроме «логических» измышлений. Ясно на сей день пока одно: славяне должны были играть в жизни южно-датских островов очень значительную роль. В IX и XII веках они принадлежали Дании, как это следует из описания поездки Вульфстана и по свидетельствам Саксона. В промежуточное время нельзя исключать периодов принадлежности этих островов славянам. Более того, возможной кажется и зависимость этих островов от славян в период ожесточённых войн и разорения Дании середины XII века, непосредственно перед эпохой Вальдемара. Указанные обстоятельства позволяют принять существование на Лолланде и Фальстере такой доли славянского населения, которая определяла внешнюю политику и была лояльна своим славянским соседям, а скорее всего, даже и родственникам, на Рюгене. Недаром перед походами на Рюген Вальдемара едва не дошло до датского похода на «мятежный Фальстер», в чём можно предположить лояльность или поддержку его жителями славян.

Нередкие славянские имена, зафиксированные на этих островах, лишь подтверждают данные топонимики, археологии и славянских заимствований в местные диалекты. С другой стороны, нет оснований предполагать, что носители славянских имён могли происходить от завезённых когда-то в ходе войн пленников или рабов из славянских стран. По крайней мере, три носителя этих имён - Гнемир, Добищун и Пайсик - были представителями знати или высшего сословия. Саксон упоминает «знатного датчанина» Гнемира с острова Фальстер, извещавшего славян о передвижениях датского флота и, видимо, тождественному славянскому посланнику роскильдского епископа Абсалона, также находившегося на Фальстере. Родом с Фальстера, судя по всему, был и славянский переводчик Абсалона.

Несмотря на то, что вопросу славянского языка и присутствия на южно-датских островах уделялось немалое внимание исследователей, вопрос это очень далёк от разрешения. Очевидно, что перед нами - целый пласт датско-славянских отношений, не вошедший в письменные источники, но от того отнюдь не менее реальный. Примечательно и то, что заимствования из славянского в датский все связаны либо с торговлей и роскошью (торг, безмен, шёлк), либо с рыболовством и водой (рей, купаться), в чём можно предположить колонизацию датских островов теми же группами славянского населения, что занимались торговлей, в том числе и с Восточной Европой.

Сами славяне на южно-датских островах, вполне возможно, могли сохраняться вплоть до XVII века, когда впервые были зафиксированы некоторые из топонимов и имён. Любопытно, что в некоторых случаях заметна и прямая связь между именами из грамот и сохранением традиций. Носитель славянского имени Казимир на острове Фальстер в XVII веке, к примеру, известен из того же места, где в XIV веке также был известен носитель славянского имени Гнемир. В других случаях просматривается связь между славянскими названиями населённых пунктов и славянскими именами их жителей.

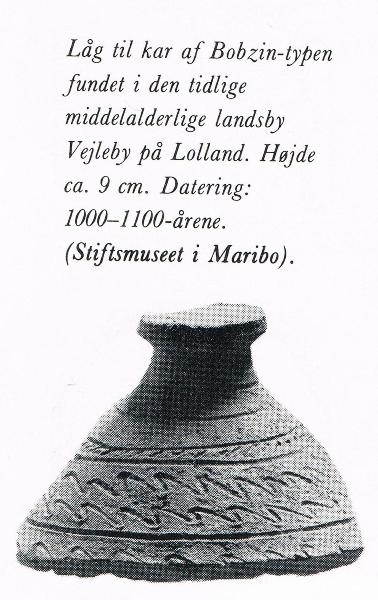

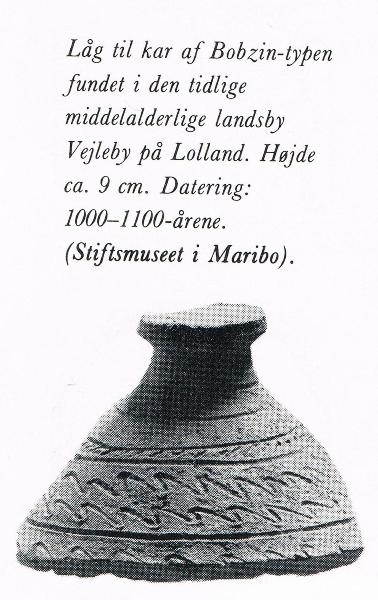

___Осколок керамики типа «Бобцин» и Вейлеби, остров Лолланд (по N.-K. Liebgott, 1978)

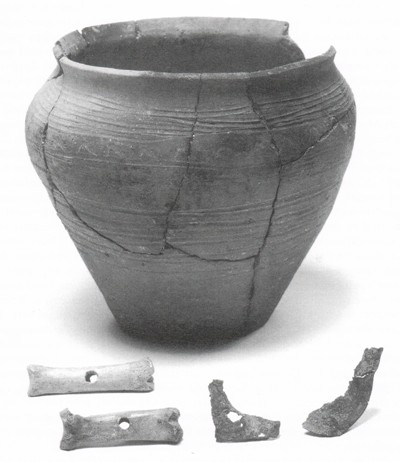

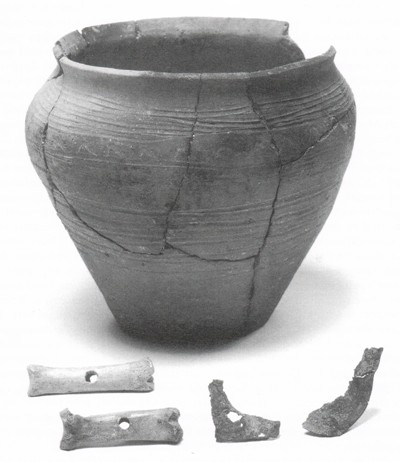

Из славянских находок на островах Фальстер, Лолланд и Мён можно отметить славянскую или «балтийскую» керамику, славянские оковки ножен, кости с отверстием, по всей видимости, связанные с магическими ритуалами и принимаемые ввиду большого числа находок у славян на юге Балтики за славянскую традицию, овручский шифер из Киевской Руси.

К сожалению, по причине отсутствия детального анализа находок славянской керамики в Дании лишь в редких случаях исследователи могут говорить о том, какие из находок можно связать с импортом из славянских земель, а какие были произведены на месте, по славянским образцам. Одна из таких мастерских, изготовлявших керамику по славянскому образцу на месте, по всей видимости, находилась в поселении Вейлеби на острове Лолланд, где известен особый подвид «балтийской керамики». Кажется любопытным и замечание датского археолога Вандрупа Мартенса о том, что находимая на данных южно-датских островах «балтийская керамика» в общем отличается от таковой из северо-западной датской области Сконе тем, что своими формами ещё ближе к собственно славянской с южного берега Балтики, в чем, очевидно, проявляется влияние гораздо более обширного славянского компонента и, как следствие, лучшее сохранение славянских традиций, как и более тесные связи с южнобалтийской родиной.12

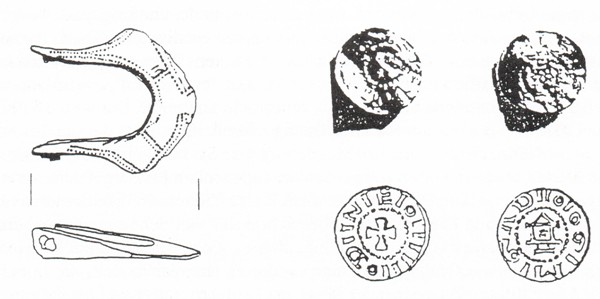

___Славянские находки с Фальстера (по K.L. Poulsen, 2001)

Со славянами связывают также судостроительную верфь в Фрибрёде на севере Фальстера, где для судостроительства применялась технология скрепления планок деревянными дюбелями, как считается, бывшая характерной для славян.13 Само название этого места также славянского происхождения (от сл. «при броде»). Однако такое мнение разделяют не все датские и немецкие археологи, о чём подробнее ещё будет сказано.

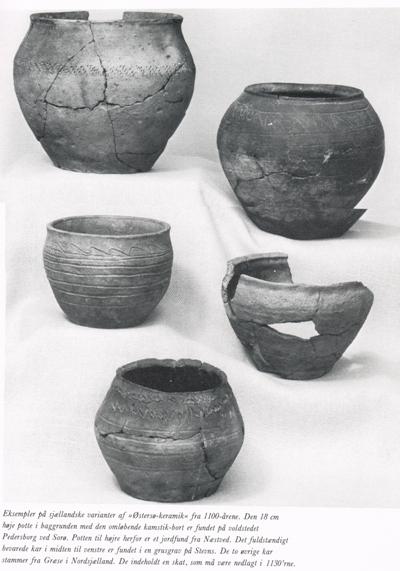

Зеландия, Фюн, Лангеланд и маленькие западно-датские острова. В то время, как на Лолланде, Фальстере и Мёне отмечается широкая известность славянской топонимики, в совокупности со славянскими именами жителей островов и археологией, указывающая на то, что, по крайней мере, в некоторых частях островов в какие-то временные периоды славянский язык преобладал, а сами славяне определяли внешнюю политику, на соседних с ними островах ситуация несколько иная.

___«Балтийская» керамика из Педерсборга, остров Зееланд (по N.-K. Liebgott, 1978)

___«Балтийская» керамика из Нэстьед, остров Зееланд (по N.-K. Liebgott, 1978)

На острове Зееланд известен всего один славянский топоним - Bildtze (FN). Славянское происхождение также имеет название маленьких южно-датских островов Kraßerne Schiffte. Й. Принц подозревал славянское происхождение в следующих топонимах, хотя и не был в нём уверен:

1) Engelitzer Agre

2) Nörre leditz schifft

3) Sortelidtz schiffte

Однако, несмотря на небольшое число собственно славянской топонимики, на славянское присутствие здесь указывает многочисленная «вендская» топонимика, включающая в себя основу «венд» - германское обозначение славян. Такая топонимика германского, а не славянского происхождения, но она прямо указывает на поселения славян среди преимущественно датских земель.

___«Вендская» топонимика южно-датских островов (по B. Jorgensen, 2001)

Любопытно, что в некоторых случаях данные лингвистики подтверждает археология. К примеру, поселение Виндеби (1 на карте) на острове Фюн расположено прямо напротив города Свендборг, в котором помимо прочего был найден небольшой четырёхголовый идол - традиция, не имеющая аналогий в Скандинавии, но хорошо известная и бывшая даже специфической славянской чертой, особенно, у балтийских славян.14

___Идол из Свендборга и параллели среди находок других славянских идолов (по H.M. Jansen, 1998): 1. идол из Свендборга; 2. збручский идол; 3. идол из поморского Волина

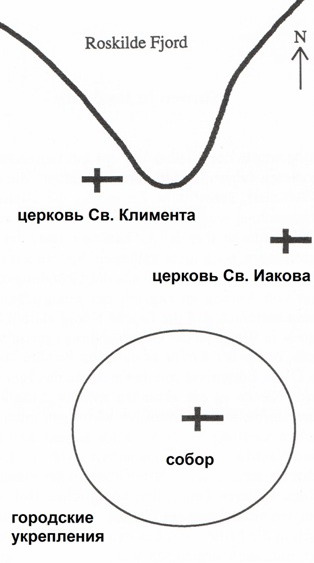

То же можно сказать и о поселении Виндебоде на острове Зееланд, одного из наиболее значительных датских городов Роскильде, где были найдены многочисленные славянские артефакты. Как сообщает датский археолог М. Наум: «Черепки намеренно разбитой «балтийской керамики» были найдены среди погребений в раннесредневековой церкви Святого Иакова в Роскильде. Разбитые черепки керамики были обнаружены, в основном, в черном наполнении около 61 могил одиннадцатого века или в промежутках между погребениями. Интересно, что церковь расположена в части города, в средние века называвшейся «Vindebode», что можно перевести как «славянские хижины» или «славянское поселение». Название поселения, так же как и элементы обнаруженной в культурных слоях материальной культуры, производят впечатление славянского населения этой части Роскильде. Таким образом, традиция порчи керамики и оставление осколков в захоронениях могут быть связаны с погребальным обрядом проживавших в Виндебоде славянских поселенцев».15

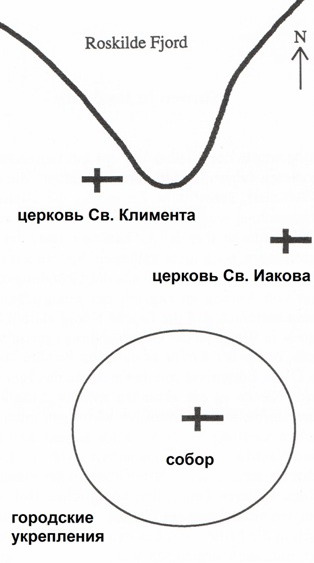

___Церковь Св. Иакова в Роскильде (по M. Andersen, 2001)

Эта церковь Св. Иакова, в находках из которой подозревают указания на славянский погребальный обряд, находилась в районе Роскильде, называемом данами «славянским поселением», бывшим в позднем средневековье значительным торговым центром.

___Исторический Роскильде. Поселение Виндебоде находилось в районе церкви Св. Иакова (по M. Andersen, 2001)

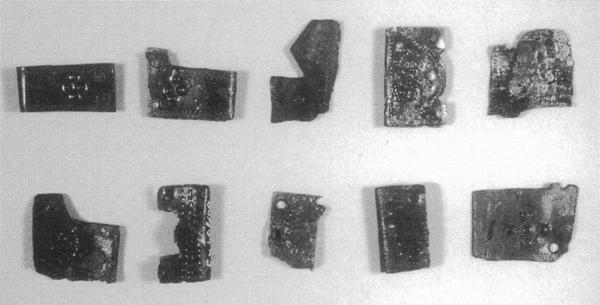

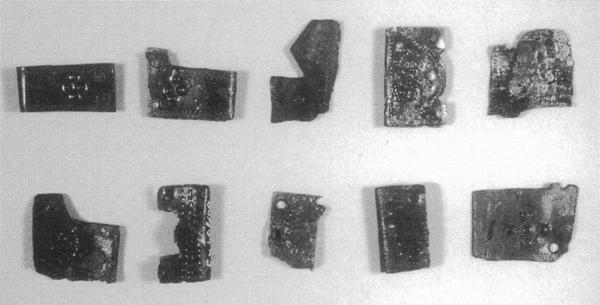

При раскопках этого района были обнаружены остатки столбов с плетёной конструкцией между ними, в чём, по мнению археологов, стоит видеть не защитное сооружение, а разграничивавший торговый центр на «славянскую» и «датскую» части забор. В Роскильде изготавливалась особенная разновидность «балтийской керамики», кроме того, здесь найдено более 20 оковок ножен славянского типа. Тот факт, что большинство этих находок приходится на Виндебоде, подтверждает связь этих предметов со славянами.

___Славянские оковки ножен из Роскильде (по M. Andersen, 2001)

Кроме тесных связей с балтийскими славянами и очевидном их поселении в Роскильде, некоторые находки из города обнаруживают связь и с Киевской Русью:

___Найденная в Виндебоде серьга, предположительно из Киевской Руси

___Найденный в Виндебоде крест «византийского типа», предположительно изготовленный на месте по древнерусскому прототипу (по M. Andersen, 2001)

___Брактеат, имитирующий византийскую монету, из Роскильде (по M. Andersen, 2001)

___Бронзовый амулет в виде коня, предположительно из Киевской Руси, найденный в Veddelev, Роскильде (по M. Andersen, 2001)

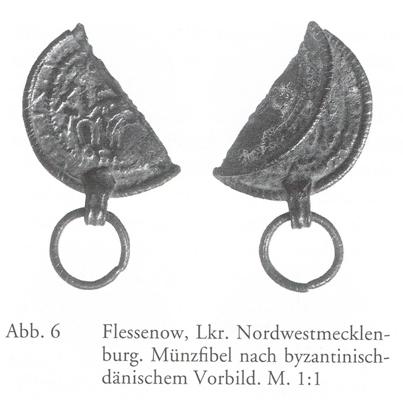

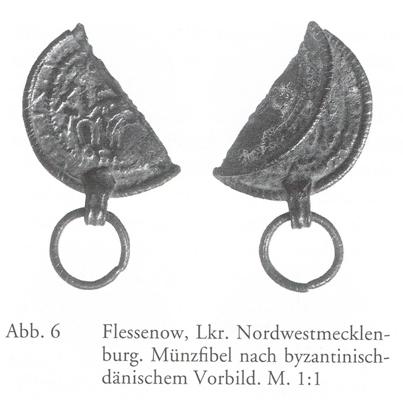

Любопытно, что импорт из Киевской Руси - редкая вещь в Дании, как отмечает датский археолог М. Андерсен - в Роскильде оказывается напрямую связан с торговым поселением балтийских славян. Две первые вещи были найдены в Виндебоде, а две других, хоть и за его пределами, но представляли собой очень характерные имитации. К примеру, во время раскопок в одной из важных крепостей ободритов Добин, существовавшей в те же X-XII века, что и Роскильде, было установлено, что подвески из местных имитаций восточных, датских и византийских монет, были весьма популярны у ободритской знати того времени, что позволяет увидеть в этих вещах связь.16

___Подвески-имитации византийских монет из ободритской крепости Добин

То же можно предположить и для креста, имевшего характерную для восточнославянских земель форму, но одновременно украшенного необычными изображениями, по предположению М. Андерсена, бывшими «изображениями святых или апостолов, по изображениям которых отчётливо видно, что ремесленником, изготовившим крест был дан, неверно понявший смысл оригинала, и изобразившего ряд скорее смешных фигур».17

Мы же хотели бы обратить внимание на то, что символика изображений «скорее смешных фигур» с православного креста из Роскильде имеет прямые аналогии в религиозном искусстве балтийских славян, причём как раз среди металлических изделий. Сама символика четырёх ликов по сторонам света была одним из основных религиозных символов балтийских славян и известна по находках и описаниям из Волина и Рюгена. Кроме уже приводившихся четырёхголовых идолов, хотелось бы обратить внимание на похожую крестообразную находку из Волина, также украшенную четырьмя ликами, схематическое изображение которых, в свою очередь, очень схоже с роскильдским крестом. Стилистически схожие изображения найдены на деталях запонок на Арконе. Изображение в центре роскильдского креста со странно большим открытым ртом с зубами можно сравнить с изображением на найденной в вагрийском Старигарде оковке ножен, предположительно изображавшей славянских богов и мироустройство. В верхней части её находилась фигура, связываемая с божеством «верхнего мира», по центру были изображения людей и зверей, а внизу, в «нижнем» мире, было помещено схожее изображение божества с открытым зубастым ртом. Сравнивая этот оклад с реконструируемой картиной славянского пантеона и мифологии, можно предположить, что нижнее божество было Велесом или Чернобогом, хозяином загробного мира, в то время как верхняя фигура изображала верховного небесного бога - Перуна или Свентовита.

___«Русский крест» из Роскильде (1), оклад ножен из Старигарда (2) и лик с зубами в его нижней части (3), находка из Волина (4) и Арконы (5)

Проводя стилистические параллели, нельзя не отметить сходство в композиции со збручским идолом, в верхнем ярусе которого было 4 предположительно божественных фигуры, а внизу - одна, также с открытым ртом. В этом плане роскильдский крест как бы представляет «вид сверху» на композицию збручского идола, и можно предположить, что 4 лика по сторонам могли обозначать 4 лика Свентовита или Перуна, а зубастая фигура в середине - Велеса или Чернобога, находящегося в центре в подземном мире.

Такой симбиоз православной формы креста и языческих символов мог быть вполне обычным делом для X-XII веков, учитывая то, что двоеверие хорошо известно и много позднее этого времени. К тому же, крест найден, с одной стороны, далеко от Киевской Руси, но очень близко к поселению балтийских славян-язычников в Виндебоде и на Рюгене. Влияние арконского храма Свентовита на датские христианские земли в то время подтверждается словами Саксона Грамматика, укорявшего датского короля Свена за то, что последний, будучи христианином, отправлял дары Свентовиту на Аркону. Схожую ситуацию, когда номинально считавшийся христианином купец одновременно мог более доверять языческим богам и рюгенскому оракулу, в результате чего и позаботился о нанесении на крест дополнительных обережных языческих символов, вполне можно предположить в случае этой находки. Также можно указать на сходство бронзовой фигурки коня с циркулярным орнаментом не только с восточноевропейскими находками, но и привести ближайшие параллели из земель балтийских славян.

___Находки маленьких бронзовых фигурок коней в землях балтийских славян

Здесь же более интересно, что связь и торговля Роскильде с Киевской Русью, похоже, могла осуществляться через посредство балтийских славян. В подтверждение можно ещё раз обратить внимание и на датские заимствования из славянского - шёлк (товар, привозившийся с востока, Руси), торг, безмен (указания на торговлю) и рея. Любопытно, что ближайшие формы заимствованным в датский язык словам «безмен» и «рея» - именно русские, а не просто общеславянские. Вполне вероятно, что приплывавшие из Руси купцы могли останавливаться в Роскильде в поселении балтийских славян Виндебоде или же импорт из Киевской Руси привозили сами балтийские славяне.

Кроме уже указанных славянских следов в Роскильде, сохранились и упоминания в письменных источниках славянских походов на этот город. Саксон Грамматик сообщает, как в 1150 году Ведеманд возглавил оборону города от славянских пиратов и приказал обнести Роскильде крепостным валом и рвом. Славянам, совершившим в 1150 году поход на Роскильде, впрочем, не удалось взять сам город.

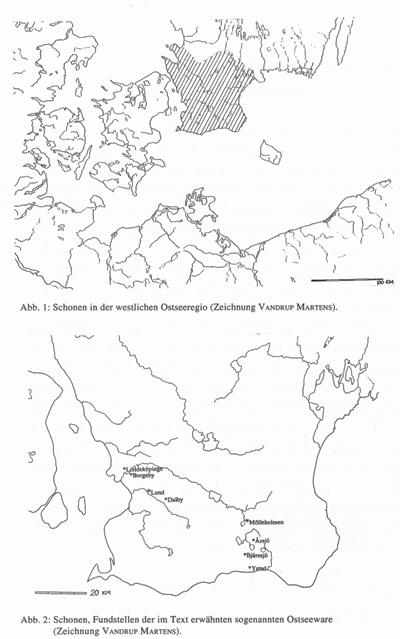

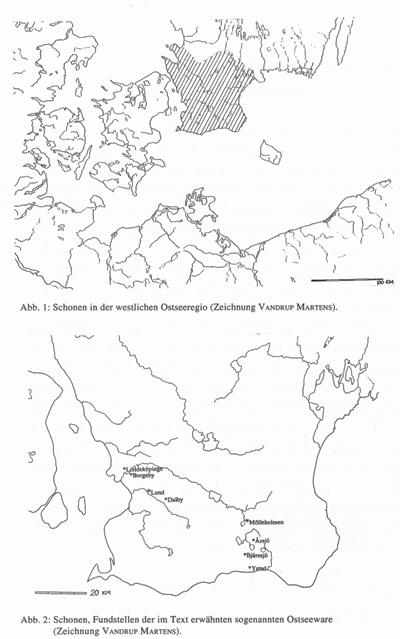

Сконе. Не менее ощутимое славянское присутствие и в принадлежавшей Дании области Сконе на юго-западе Скандинавского полуострова (современная Швеция). Заметная концентрация «балтийской керамики» в Сконе известна из Лёддекёпинге, Боргеби, Лунда, Дальби, Мёллехольмена, Эрсьё, Истада и Бьёреьё. Все эти населённые пункты расположены неподалёку друг от друга в южной части Сконе, что позволяет рассматривать это явление в совокупности.

___Некоторые места находок «балтийской» керамики в Сконе (по V. Martens, 2001)

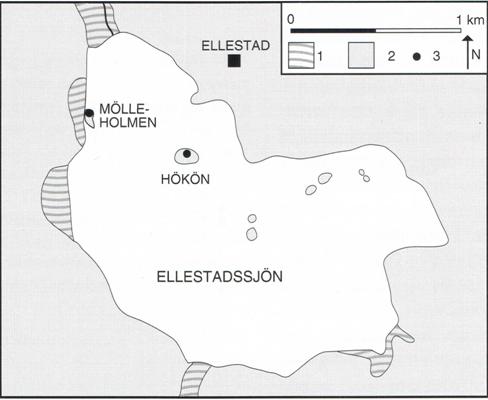

Славянскую или «балтийскую керамику» находят в Сконе повсеместно и в огромных количествах, так что она с большим отрывом преобладает над прочими типами, в том числе и местными скандинавскими, которых, чем дальше на север, встречается всё больше. Как замечает В. Мартенс: «Балтийская керамика известна практически из всех археологически исследованных мест в Сконе: из городов, деревень и других мест находок всей «викингской эпохи» и раннего средневековья. В расположенных вдали от моря поселениях также встречается и более грубый тип керамики очень плохого качества - так называемая местная традиция керамики викингской эпохи».18 В ещё одном важном датском городе, Лунде, славянская керамика составляет более 90% находок в наиболее древних и до 70% в поздних слоях, а местная «викингская» не встречается и вовсе. Исследователи, однако, связывают её не с импортом из славянских земель, а предполагают изготовление её в Сконе по славянским образцам. Очевидно, что навыки изготовления качественной керамики славянского типа были занесены сюда славянскими поселенцами с юга Балтики, так как именно в Мекленбурге встречаются прототипы находимых в Сконе форм. В качестве такой славянской колонии в Сконе можно назвать островное поселение в Мёллехольмене, наряду соседним поселением Хёкён, являющимися пока что единственными, напрямую связываемыми со славянскими колониями в Сконе.

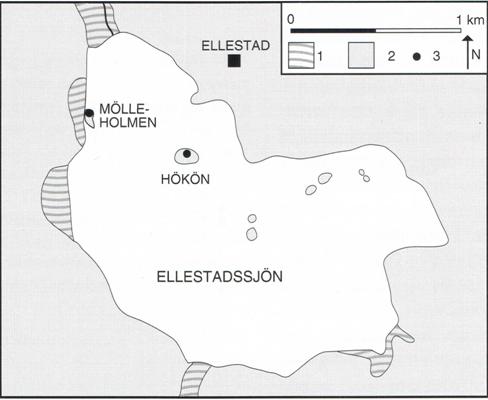

___Островные славянские поселения Мёлленхольмен и Хёкён на юге Сконе (по R. Kelm, 2000)

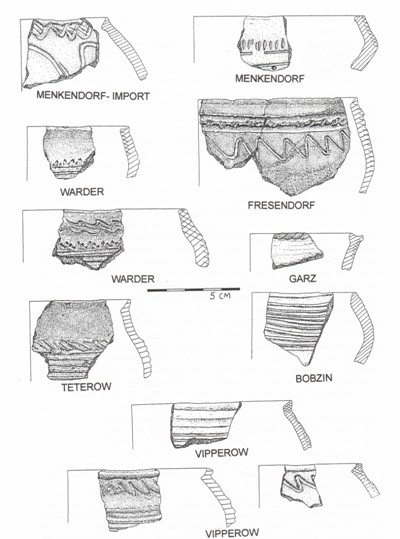

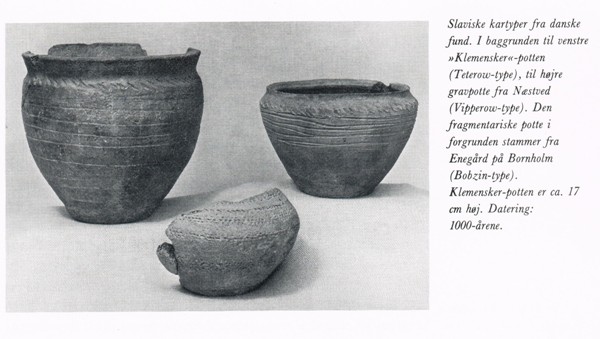

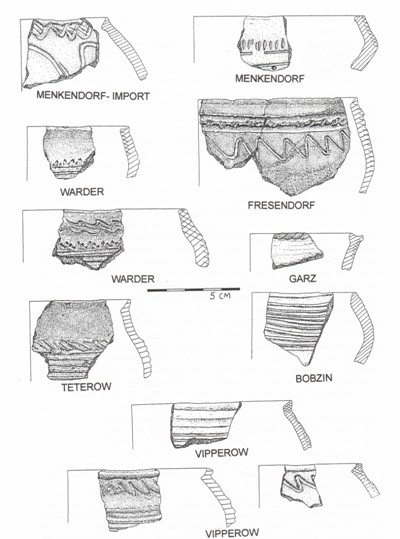

В пользу этого свидетельствует не только само характерное для славян южной Балтики островное расположение поселения, но и сам спектр находок. Вся обнаруженная здесь керамика принадлежала к славянским типам: Випперов (41,9%), Тетеров (14,1%), Вардер (14,1%), Бобцин (15,9%), Менкендорф (11%), Гарц (2,6%) и Фрезендорф (0,4%).

___Керамика из Мёлленхольмена (по V. Martens, 2001)

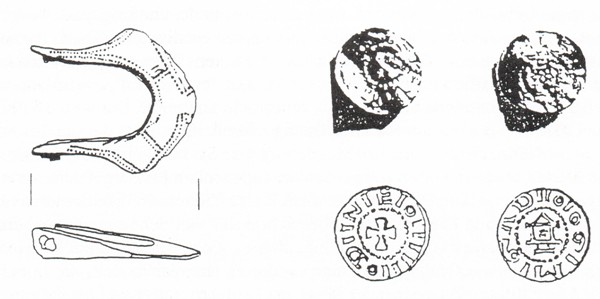

Непосредственный импорт археологи связывают лишь с одним славянским сосудом из Мёллехольмена, отличавшимся отделкой и составом глины, для других же предполагается местное изготовление. Однако сосуды из Мёлленхольмена в то же время несколько отличаются формой краёв от прочих сконских имитаций славянской керамики и ближе к южнобалтийским прототипам, на основании чего принимается, что первые славянские поселенцы привезли с родины славянские сосуды, по примеру которых и стали изготавливать керамику уже в Сконе. Поселение в Мёлленхофене датируется 11 веком, приблизительно тем же периодом, когда славянская керамика доминировала в Лунде. Кроме того, о связи жителей Мёлленхольмена со славянами говорят и другие находки из поселения - пряжка ремня и саксонский пфенниг, какие были в то время в повсеместном употреблении среди славян южной Балтики.

___Пряжка ремня и саксонский пфенниг из Мёлленхольмена (по V. Martens, 2001)

Ближайшие параллели пряжке ремня археологи находят в центральной Польше, однако, предполагают изготовление его в Киевской Руси. Примечательно, что колонии балтийских славян в Скандинавии зачастую выказывают близкую связь этих колонистов с Киевской Русью и, очевидно, указывают на то, что колонизация Скандинавии осуществлялась группами балтийских славян, поддерживавших активные связи с Русью и часто плававших в Восточную Европу. По аналогиям типов керамики археолог Р. Кельм связывал основание поселений в Мёлленхольмене и Хёкёне со славянскими колонистами из северо-восточного Мекленбурга, устья Одры: «Комплекс Мёлленхольмен-Хёкён, имевший исключительное положение среди археологически известных одновременных с ними местных поселений по материалу находок и расположению на местности, по всей видимости, указывает на более или менее однородную часть славянского населения. Переселение этой группы северо-западнославянских поселенцев, вероятно происходивших из приграничного региона вильцев и поморян в устье Одры, можно датировать второй четвертью 11 века».19

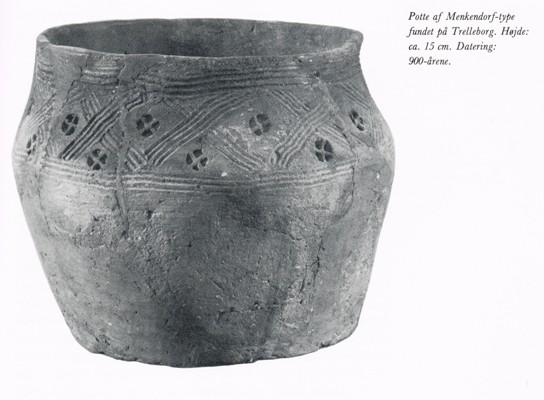

Кроме указанных на приведённой выше карте мест, находки славянской керамики известны в Сконе и в других местах, к примеру, в крепости Треллеборг.

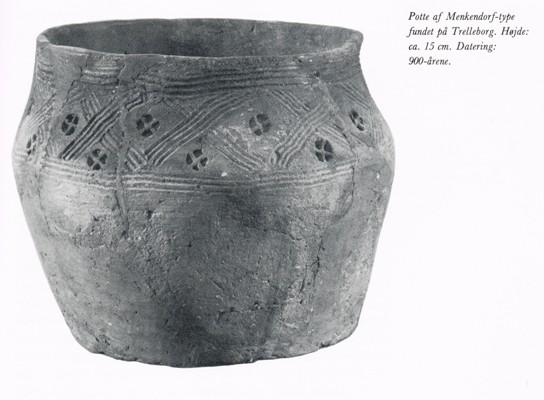

___Керамика типа «Менкендорф» из крепости Треллеборг (по N.-K. Liebgott, 1978)

_______

Прим.: ссылки читаются при наведении на них курсора

Продолжение

IV. Славянская колонизация, присутствие и влияние в Скандинавии

Однако было бы несправедливо сводить все отношения славян и скандинавов к войнам и вражде. Не менее активны были славяне на Балтике и как торговцы, мирные колонизаторы и переносчики высоких технологий керамического производства, о которых уже упоминалось выше.

Южная Ютландия. Значительное славянское присутствие принимается в одном из самых богатых и значительных торговых поселений Дании и всей Скандинавии раннего средневековья - Хайтабу, где найдена не только славянская керамика и украшения, но и славянские дома и захоронения. Впрочем, учитывая то, что после разрушения датским королём Готтфридом ободритского эмпория Рерик, купцы из Рерика были переселены в Хайтабу, это совсем не удивительно. Кроме самого торгового центра Хайтабу, славянская керамика встречается в обилии в районе залива Шлей, севернее датско-ободритской границы и укреплений Даневерк. Сам Хайтабу был разрушен славянами в 1066 году.

___Славянская топонимика и находки в южной Ютландии и Вагрии (по М. Müller-Wille, 2011): 1. славянские и славяно-немецкие топонимы; 2. limes saxoniae; 3. наиболее западные славянские крепости; 4. места находок славянской керамики

К северу от Хайтабу, на полуострове Гамельгаб, известно два топонима смешанного славяно-датского происхождения: Oster Gurkhöj и Sünder Gorkhye (от славянского «горка»).6 Сопоставляя данные лингвистики с приведенными выше данными археологии и письменными источниками о переселении ободритских купцов Готтфридом из Рерика в Хайтабу, есть все основания говорить не только об общине славянских купцов в этом торговом центре, что было бы делом самим собой разумеющимся, но и о вполне ощутимом славянском присутствии в окружающих его с севера, юга, запада и востока областях. Приведённая карта находок славянской керамики в Скандинавии показывает, что славянское культурное влияние имело место не только в южной, но и в центральной её части.

Острова Лолланд, Фальстер и Мён. Однако, при всём сказанном, ни в какое сравнение не идёт южная Ютландия с датскими островами, где славянское присутствие было настолько значительным, что разумнее говорить о чересполосном заселении некоторых из этих островов славянами и данами, чем о славянских общинах. О присутствии славян на датских островах свидетельствует как археология, так и письменные источники и лингвистика.

Изучение славянской топонимики датских островов началось ещё в начале прошлого века и поначалу встретило сопротивление со стороны датских исследователей. Во второй половине XX века на этот вопрос стали смотреть уже не столь предвзято, а скорее, с интересом. Разные исследователи приводили разное количество славянских топонимов и их анализов. В то время как В. Торндаль в 1963 году приводил лишь около 20 топонимов в польскоязычной статье7, немецкоязычные исследования подходили к вопросу более основательно. Уже в 1938 году вышла статья польского исследователя Станислава Савицки «О лехитских топонимах в южной Дании» в том числе содержащая и разбор библиографии вопроса.8 Наиболее подробным и детальным подобным немецкоязычным исследованием можно назвать уже довольно старую, вышедшую в 1967 году работу Й. Принца «К вопросу о славянских топонимах и личных именах на южно-датских островах».9 Как и прочие авторы, он не ставил перед собой целью подсчитать точное число славянских топонимов на датских островах или хотя бы установить критерии, по которым можно было осуществить такой подсчёт. Трудность подсчёта заключается в том, что нет ясности, как именно считать топонимы.

Зачастую от одного славянского топонима происходило до четырёх смешанных славяно-датских форм. К примеру: северный X, южный Х, западный Х и восточный Х; или большой X и малый X, где X - условный символ для обозначения славянского топонима. При отсутствии установленных для подсчёта критериев, ниже я приведу тот вариант, который был выбран для подсчёта мною и где для вышеописанных случаев, когда один славянский топоним мог образовывать несколько смешанных славяно-датских форм, он считается за один топоним, а не несколько. Топонимы я располагаю не по алфавиту, а по островам. Для удобства под списком славянских топонимов конкретного датского острова приводится и список славянских имён, известных среди жителей данного острова в письменных источниках, и в конце - итоговый подсчёт того и другого для каждого острова. В скобках даны немецкие обозначения для рода названия: (FN) - название местности; (ON) - название населённого пункта; (PN) - личное имя. Список, основанный на исследованиях Й. Принца, я дополняю для удобства несколькими славянскими именами, не замеченными этим исследователем и указанными в 2001 году датским исследователем Б. Йоргенсеном, основывавшемся на работах Ф. Хустеда (1994).10 Такие имена помечены звёздочкой (*).

Славянская топонимика датских островов по Й. Принцу:

Фальстер

Топонимика:

1) Benes Agre (FN)

2) Dalgehavus Mark (FN)

3) Daleche Land schiffte (FN)

4) Jerlisse (FN)

5) Smalle Simeser; Brede Simeser (FN)

6) Gorke Hoy (FN)

7) Wommelitze Agre (FN)

8) Jerlitzegaerd (ON)

9) Korselitse (ОN)

Имена:

1) Gnemaer (PN)

2) Cassemirius (PN), этот Казимир жил в XVII веке там же, где в XIII веке был замечен Гнемир (1)

3) Thord Dobic (PN)

4) Dobicsun*(PN)

Итого: 7 названий местности, 2 топонима, 4 личных имени.

Лолланд

Топонимика:

1) Binitze gaard (ОN)

2) Billitse (ON), дома, сл.*белый

3) Binnitse (ON), имение

4) Glukse (ON), дома, дворы

5) Kobelitse (ON), деревня

6) Revitse (ON), дома

7) Trannisse Gard (ON), двор

8) Kuditse (ОN), деревня

9) Tillitse (ON), деревня

10) Vindeby (ON), деревня

11) Vindebygaard, Vindebyskov (ON), имение

12) Vindeholme (ON/FN)

13) Kramnitse (FN/ON), дворы

14) Boris Ager (FN)

15) Boridtz schiffle (FN)

16) Budickis Lundager schiffte (FN)

17) Billitse Holme (FN), острова, сл.*белый

18) Binnitse Mark (FN), область

19) Kortwis (FN)

20) Rydvidse (FN), скалы

21) Kaetweedtz (FN)

Имена:

1) Vendt (PN)

2) Derbor/Dribor (PN)

3) Gnemer (PN)

4) Syborre (PN)

5) Gramele*(PN)

6) Paysik*(PN)

Итого: 11 (13) топонимов, 10 (8) названий местности, 6 личных имён, из которых одно имя на «венд».

Мён

Топонимика:

1) Bouvidtz aggere, Lille Bourvidtzer (FN)

2) Lille Buridtz, Store Buridtz (FN)

3) Nörre Buridtz Börn, Söndre Buridtz Börn (FN)

4) Goltze Höy (FN)

5) Gorke banke (FN)

6) Kampidtze (FN)

7) Lange Kleinidser (FN)

8) Kompelmoße Holm (FN)

9) Krogidtzerne (FN)

10) Koster (ON/FN), деревня и полуостров

11) Busemarke (ON), деревня

12) Busen (ON), деревня

13) Lille Gorker

Имена:

1) Danitslöf (PN)

2) Gnemerus (PN)

Итого: 2 (4) топонимов, 10 (9) названий местности, 1 неясное (Nr.13), 2 личных имени

Говоря о славянских следах на датских островах, нельзя не напомнить и о заимствованиях из славянского в датский. В данном случае особенно любопытно, что одно из этих заимствований встречается только в диалектах островов Фальстер и Лолланд.

Заимствование из славянского в диалекты островов Фальстер и Лолланд (*) и в датский:

kampe sig* < сл. «купаться»

bismer < сл. «безмен»

reje < сл. «рей» (разновидность креветки)

silke < сл. «шёлк»

torv < сл. «торг»

Итого: всего не менее 43 топонимов (ON и FN) и 12 славянских личных имён у жителей ю.-д. островов, заимствования в языке местных жителей.

На Фальстере и Мёне славянские названия местностей преобладают над названиями поселений, на Лолланде их число примерно равно, с небольшим преобладанием топонимики. Также на Лолланде обращает на себя внимание «вендская» топонимика и имена - явление, в Германии характерное для мест, где славяне были меньшинством. Однако в случае Лолланда эти поздние имена и топонимы совсем не могут быть доказательством изначального меньшинства там славян.

Датский исследователь Б. Йоргенсен приводил карту с 38 славянскими топонимами на островах Лолланд, Фальстер и Мён и 14 «вендскими» топонимами на южно-датских островах, указывая, при этом, что всего в Дании известно от 40 до 50 славянских топонимов (без учёта «вендских»). В 2011 году эта же карта была переиздана в более наглядном виде в немецком издании М. Мюллера-Вилле, этот вариант и приводится ниже.

___Славянская топонимика южно-датских островов (по M. Müller-Wille, 2011)

Эти данные лингвистики крайне любопытны при сопоставлении их с данными археологии и письменных источников. Как уже замечалось, Саксон Грамматик упоминает случай выплаты Лолландом дани славянам в XII веке, а на острове Фальстер славяне держали рабов, что также может указывать на политическую зависимость жителей острова от Рюгена. Эти данные, в свою очередь, подтверждаются и сообщениями Гельмольда о занятии славянами датских островов в XII веке и переписки Вальдемара с папой римским в 1169 году об обложении рюгенскими славянами данью соседних народов. В данном же случае, можно предложить, что Фальстер и Лолланд были завоёваны и колонизированы рюгенскими славянами в неустановленное время до конца XII века. Чаще всего современными исследователями предлагаются датировки в районе IX-XII веков, до войн Вальдемара. Б. Йоргсен придерживался мнения о восхождения славянской топонимики ещё к довикингскому периоду: «Для датировки славянской топонимики должно быть принято насколько это возможно раннее время, в которому она восходила, другими словами, происхождение этой топонимики произошло в эпоху викингов или даже раньше, в любом случае, ранее позднего средневековья».11

Однако ни одно из мнений о датировке славянской топонимики, к сожалению, нельзя подкрепить какими-либо действительными аргументами кроме «логических» измышлений. Ясно на сей день пока одно: славяне должны были играть в жизни южно-датских островов очень значительную роль. В IX и XII веках они принадлежали Дании, как это следует из описания поездки Вульфстана и по свидетельствам Саксона. В промежуточное время нельзя исключать периодов принадлежности этих островов славянам. Более того, возможной кажется и зависимость этих островов от славян в период ожесточённых войн и разорения Дании середины XII века, непосредственно перед эпохой Вальдемара. Указанные обстоятельства позволяют принять существование на Лолланде и Фальстере такой доли славянского населения, которая определяла внешнюю политику и была лояльна своим славянским соседям, а скорее всего, даже и родственникам, на Рюгене. Недаром перед походами на Рюген Вальдемара едва не дошло до датского похода на «мятежный Фальстер», в чём можно предположить лояльность или поддержку его жителями славян.

Нередкие славянские имена, зафиксированные на этих островах, лишь подтверждают данные топонимики, археологии и славянских заимствований в местные диалекты. С другой стороны, нет оснований предполагать, что носители славянских имён могли происходить от завезённых когда-то в ходе войн пленников или рабов из славянских стран. По крайней мере, три носителя этих имён - Гнемир, Добищун и Пайсик - были представителями знати или высшего сословия. Саксон упоминает «знатного датчанина» Гнемира с острова Фальстер, извещавшего славян о передвижениях датского флота и, видимо, тождественному славянскому посланнику роскильдского епископа Абсалона, также находившегося на Фальстере. Родом с Фальстера, судя по всему, был и славянский переводчик Абсалона.

Несмотря на то, что вопросу славянского языка и присутствия на южно-датских островах уделялось немалое внимание исследователей, вопрос это очень далёк от разрешения. Очевидно, что перед нами - целый пласт датско-славянских отношений, не вошедший в письменные источники, но от того отнюдь не менее реальный. Примечательно и то, что заимствования из славянского в датский все связаны либо с торговлей и роскошью (торг, безмен, шёлк), либо с рыболовством и водой (рей, купаться), в чём можно предположить колонизацию датских островов теми же группами славянского населения, что занимались торговлей, в том числе и с Восточной Европой.

Сами славяне на южно-датских островах, вполне возможно, могли сохраняться вплоть до XVII века, когда впервые были зафиксированы некоторые из топонимов и имён. Любопытно, что в некоторых случаях заметна и прямая связь между именами из грамот и сохранением традиций. Носитель славянского имени Казимир на острове Фальстер в XVII веке, к примеру, известен из того же места, где в XIV веке также был известен носитель славянского имени Гнемир. В других случаях просматривается связь между славянскими названиями населённых пунктов и славянскими именами их жителей.

___Осколок керамики типа «Бобцин» и Вейлеби, остров Лолланд (по N.-K. Liebgott, 1978)

Из славянских находок на островах Фальстер, Лолланд и Мён можно отметить славянскую или «балтийскую» керамику, славянские оковки ножен, кости с отверстием, по всей видимости, связанные с магическими ритуалами и принимаемые ввиду большого числа находок у славян на юге Балтики за славянскую традицию, овручский шифер из Киевской Руси.

К сожалению, по причине отсутствия детального анализа находок славянской керамики в Дании лишь в редких случаях исследователи могут говорить о том, какие из находок можно связать с импортом из славянских земель, а какие были произведены на месте, по славянским образцам. Одна из таких мастерских, изготовлявших керамику по славянскому образцу на месте, по всей видимости, находилась в поселении Вейлеби на острове Лолланд, где известен особый подвид «балтийской керамики». Кажется любопытным и замечание датского археолога Вандрупа Мартенса о том, что находимая на данных южно-датских островах «балтийская керамика» в общем отличается от таковой из северо-западной датской области Сконе тем, что своими формами ещё ближе к собственно славянской с южного берега Балтики, в чем, очевидно, проявляется влияние гораздо более обширного славянского компонента и, как следствие, лучшее сохранение славянских традиций, как и более тесные связи с южнобалтийской родиной.12

___Славянские находки с Фальстера (по K.L. Poulsen, 2001)

Со славянами связывают также судостроительную верфь в Фрибрёде на севере Фальстера, где для судостроительства применялась технология скрепления планок деревянными дюбелями, как считается, бывшая характерной для славян.13 Само название этого места также славянского происхождения (от сл. «при броде»). Однако такое мнение разделяют не все датские и немецкие археологи, о чём подробнее ещё будет сказано.

Зеландия, Фюн, Лангеланд и маленькие западно-датские острова. В то время, как на Лолланде, Фальстере и Мёне отмечается широкая известность славянской топонимики, в совокупности со славянскими именами жителей островов и археологией, указывающая на то, что, по крайней мере, в некоторых частях островов в какие-то временные периоды славянский язык преобладал, а сами славяне определяли внешнюю политику, на соседних с ними островах ситуация несколько иная.

___«Балтийская» керамика из Педерсборга, остров Зееланд (по N.-K. Liebgott, 1978)

___«Балтийская» керамика из Нэстьед, остров Зееланд (по N.-K. Liebgott, 1978)

На острове Зееланд известен всего один славянский топоним - Bildtze (FN). Славянское происхождение также имеет название маленьких южно-датских островов Kraßerne Schiffte. Й. Принц подозревал славянское происхождение в следующих топонимах, хотя и не был в нём уверен:

1) Engelitzer Agre

2) Nörre leditz schifft

3) Sortelidtz schiffte

Однако, несмотря на небольшое число собственно славянской топонимики, на славянское присутствие здесь указывает многочисленная «вендская» топонимика, включающая в себя основу «венд» - германское обозначение славян. Такая топонимика германского, а не славянского происхождения, но она прямо указывает на поселения славян среди преимущественно датских земель.

___«Вендская» топонимика южно-датских островов (по B. Jorgensen, 2001)

Любопытно, что в некоторых случаях данные лингвистики подтверждает археология. К примеру, поселение Виндеби (1 на карте) на острове Фюн расположено прямо напротив города Свендборг, в котором помимо прочего был найден небольшой четырёхголовый идол - традиция, не имеющая аналогий в Скандинавии, но хорошо известная и бывшая даже специфической славянской чертой, особенно, у балтийских славян.14

___Идол из Свендборга и параллели среди находок других славянских идолов (по H.M. Jansen, 1998): 1. идол из Свендборга; 2. збручский идол; 3. идол из поморского Волина

То же можно сказать и о поселении Виндебоде на острове Зееланд, одного из наиболее значительных датских городов Роскильде, где были найдены многочисленные славянские артефакты. Как сообщает датский археолог М. Наум: «Черепки намеренно разбитой «балтийской керамики» были найдены среди погребений в раннесредневековой церкви Святого Иакова в Роскильде. Разбитые черепки керамики были обнаружены, в основном, в черном наполнении около 61 могил одиннадцатого века или в промежутках между погребениями. Интересно, что церковь расположена в части города, в средние века называвшейся «Vindebode», что можно перевести как «славянские хижины» или «славянское поселение». Название поселения, так же как и элементы обнаруженной в культурных слоях материальной культуры, производят впечатление славянского населения этой части Роскильде. Таким образом, традиция порчи керамики и оставление осколков в захоронениях могут быть связаны с погребальным обрядом проживавших в Виндебоде славянских поселенцев».15

___Церковь Св. Иакова в Роскильде (по M. Andersen, 2001)

Эта церковь Св. Иакова, в находках из которой подозревают указания на славянский погребальный обряд, находилась в районе Роскильде, называемом данами «славянским поселением», бывшим в позднем средневековье значительным торговым центром.

___Исторический Роскильде. Поселение Виндебоде находилось в районе церкви Св. Иакова (по M. Andersen, 2001)

При раскопках этого района были обнаружены остатки столбов с плетёной конструкцией между ними, в чём, по мнению археологов, стоит видеть не защитное сооружение, а разграничивавший торговый центр на «славянскую» и «датскую» части забор. В Роскильде изготавливалась особенная разновидность «балтийской керамики», кроме того, здесь найдено более 20 оковок ножен славянского типа. Тот факт, что большинство этих находок приходится на Виндебоде, подтверждает связь этих предметов со славянами.

___Славянские оковки ножен из Роскильде (по M. Andersen, 2001)

Кроме тесных связей с балтийскими славянами и очевидном их поселении в Роскильде, некоторые находки из города обнаруживают связь и с Киевской Русью:

___Найденная в Виндебоде серьга, предположительно из Киевской Руси

___Найденный в Виндебоде крест «византийского типа», предположительно изготовленный на месте по древнерусскому прототипу (по M. Andersen, 2001)

___Брактеат, имитирующий византийскую монету, из Роскильде (по M. Andersen, 2001)

___Бронзовый амулет в виде коня, предположительно из Киевской Руси, найденный в Veddelev, Роскильде (по M. Andersen, 2001)

Любопытно, что импорт из Киевской Руси - редкая вещь в Дании, как отмечает датский археолог М. Андерсен - в Роскильде оказывается напрямую связан с торговым поселением балтийских славян. Две первые вещи были найдены в Виндебоде, а две других, хоть и за его пределами, но представляли собой очень характерные имитации. К примеру, во время раскопок в одной из важных крепостей ободритов Добин, существовавшей в те же X-XII века, что и Роскильде, было установлено, что подвески из местных имитаций восточных, датских и византийских монет, были весьма популярны у ободритской знати того времени, что позволяет увидеть в этих вещах связь.16

___Подвески-имитации византийских монет из ободритской крепости Добин

То же можно предположить и для креста, имевшего характерную для восточнославянских земель форму, но одновременно украшенного необычными изображениями, по предположению М. Андерсена, бывшими «изображениями святых или апостолов, по изображениям которых отчётливо видно, что ремесленником, изготовившим крест был дан, неверно понявший смысл оригинала, и изобразившего ряд скорее смешных фигур».17

Мы же хотели бы обратить внимание на то, что символика изображений «скорее смешных фигур» с православного креста из Роскильде имеет прямые аналогии в религиозном искусстве балтийских славян, причём как раз среди металлических изделий. Сама символика четырёх ликов по сторонам света была одним из основных религиозных символов балтийских славян и известна по находках и описаниям из Волина и Рюгена. Кроме уже приводившихся четырёхголовых идолов, хотелось бы обратить внимание на похожую крестообразную находку из Волина, также украшенную четырьмя ликами, схематическое изображение которых, в свою очередь, очень схоже с роскильдским крестом. Стилистически схожие изображения найдены на деталях запонок на Арконе. Изображение в центре роскильдского креста со странно большим открытым ртом с зубами можно сравнить с изображением на найденной в вагрийском Старигарде оковке ножен, предположительно изображавшей славянских богов и мироустройство. В верхней части её находилась фигура, связываемая с божеством «верхнего мира», по центру были изображения людей и зверей, а внизу, в «нижнем» мире, было помещено схожее изображение божества с открытым зубастым ртом. Сравнивая этот оклад с реконструируемой картиной славянского пантеона и мифологии, можно предположить, что нижнее божество было Велесом или Чернобогом, хозяином загробного мира, в то время как верхняя фигура изображала верховного небесного бога - Перуна или Свентовита.

___«Русский крест» из Роскильде (1), оклад ножен из Старигарда (2) и лик с зубами в его нижней части (3), находка из Волина (4) и Арконы (5)

Проводя стилистические параллели, нельзя не отметить сходство в композиции со збручским идолом, в верхнем ярусе которого было 4 предположительно божественных фигуры, а внизу - одна, также с открытым ртом. В этом плане роскильдский крест как бы представляет «вид сверху» на композицию збручского идола, и можно предположить, что 4 лика по сторонам могли обозначать 4 лика Свентовита или Перуна, а зубастая фигура в середине - Велеса или Чернобога, находящегося в центре в подземном мире.

Такой симбиоз православной формы креста и языческих символов мог быть вполне обычным делом для X-XII веков, учитывая то, что двоеверие хорошо известно и много позднее этого времени. К тому же, крест найден, с одной стороны, далеко от Киевской Руси, но очень близко к поселению балтийских славян-язычников в Виндебоде и на Рюгене. Влияние арконского храма Свентовита на датские христианские земли в то время подтверждается словами Саксона Грамматика, укорявшего датского короля Свена за то, что последний, будучи христианином, отправлял дары Свентовиту на Аркону. Схожую ситуацию, когда номинально считавшийся христианином купец одновременно мог более доверять языческим богам и рюгенскому оракулу, в результате чего и позаботился о нанесении на крест дополнительных обережных языческих символов, вполне можно предположить в случае этой находки. Также можно указать на сходство бронзовой фигурки коня с циркулярным орнаментом не только с восточноевропейскими находками, но и привести ближайшие параллели из земель балтийских славян.

___Находки маленьких бронзовых фигурок коней в землях балтийских славян

Здесь же более интересно, что связь и торговля Роскильде с Киевской Русью, похоже, могла осуществляться через посредство балтийских славян. В подтверждение можно ещё раз обратить внимание и на датские заимствования из славянского - шёлк (товар, привозившийся с востока, Руси), торг, безмен (указания на торговлю) и рея. Любопытно, что ближайшие формы заимствованным в датский язык словам «безмен» и «рея» - именно русские, а не просто общеславянские. Вполне вероятно, что приплывавшие из Руси купцы могли останавливаться в Роскильде в поселении балтийских славян Виндебоде или же импорт из Киевской Руси привозили сами балтийские славяне.

Кроме уже указанных славянских следов в Роскильде, сохранились и упоминания в письменных источниках славянских походов на этот город. Саксон Грамматик сообщает, как в 1150 году Ведеманд возглавил оборону города от славянских пиратов и приказал обнести Роскильде крепостным валом и рвом. Славянам, совершившим в 1150 году поход на Роскильде, впрочем, не удалось взять сам город.

Сконе. Не менее ощутимое славянское присутствие и в принадлежавшей Дании области Сконе на юго-западе Скандинавского полуострова (современная Швеция). Заметная концентрация «балтийской керамики» в Сконе известна из Лёддекёпинге, Боргеби, Лунда, Дальби, Мёллехольмена, Эрсьё, Истада и Бьёреьё. Все эти населённые пункты расположены неподалёку друг от друга в южной части Сконе, что позволяет рассматривать это явление в совокупности.

___Некоторые места находок «балтийской» керамики в Сконе (по V. Martens, 2001)

Славянскую или «балтийскую керамику» находят в Сконе повсеместно и в огромных количествах, так что она с большим отрывом преобладает над прочими типами, в том числе и местными скандинавскими, которых, чем дальше на север, встречается всё больше. Как замечает В. Мартенс: «Балтийская керамика известна практически из всех археологически исследованных мест в Сконе: из городов, деревень и других мест находок всей «викингской эпохи» и раннего средневековья. В расположенных вдали от моря поселениях также встречается и более грубый тип керамики очень плохого качества - так называемая местная традиция керамики викингской эпохи».18 В ещё одном важном датском городе, Лунде, славянская керамика составляет более 90% находок в наиболее древних и до 70% в поздних слоях, а местная «викингская» не встречается и вовсе. Исследователи, однако, связывают её не с импортом из славянских земель, а предполагают изготовление её в Сконе по славянским образцам. Очевидно, что навыки изготовления качественной керамики славянского типа были занесены сюда славянскими поселенцами с юга Балтики, так как именно в Мекленбурге встречаются прототипы находимых в Сконе форм. В качестве такой славянской колонии в Сконе можно назвать островное поселение в Мёллехольмене, наряду соседним поселением Хёкён, являющимися пока что единственными, напрямую связываемыми со славянскими колониями в Сконе.

___Островные славянские поселения Мёлленхольмен и Хёкён на юге Сконе (по R. Kelm, 2000)

В пользу этого свидетельствует не только само характерное для славян южной Балтики островное расположение поселения, но и сам спектр находок. Вся обнаруженная здесь керамика принадлежала к славянским типам: Випперов (41,9%), Тетеров (14,1%), Вардер (14,1%), Бобцин (15,9%), Менкендорф (11%), Гарц (2,6%) и Фрезендорф (0,4%).

___Керамика из Мёлленхольмена (по V. Martens, 2001)

Непосредственный импорт археологи связывают лишь с одним славянским сосудом из Мёллехольмена, отличавшимся отделкой и составом глины, для других же предполагается местное изготовление. Однако сосуды из Мёлленхольмена в то же время несколько отличаются формой краёв от прочих сконских имитаций славянской керамики и ближе к южнобалтийским прототипам, на основании чего принимается, что первые славянские поселенцы привезли с родины славянские сосуды, по примеру которых и стали изготавливать керамику уже в Сконе. Поселение в Мёлленхофене датируется 11 веком, приблизительно тем же периодом, когда славянская керамика доминировала в Лунде. Кроме того, о связи жителей Мёлленхольмена со славянами говорят и другие находки из поселения - пряжка ремня и саксонский пфенниг, какие были в то время в повсеместном употреблении среди славян южной Балтики.

___Пряжка ремня и саксонский пфенниг из Мёлленхольмена (по V. Martens, 2001)

Ближайшие параллели пряжке ремня археологи находят в центральной Польше, однако, предполагают изготовление его в Киевской Руси. Примечательно, что колонии балтийских славян в Скандинавии зачастую выказывают близкую связь этих колонистов с Киевской Русью и, очевидно, указывают на то, что колонизация Скандинавии осуществлялась группами балтийских славян, поддерживавших активные связи с Русью и часто плававших в Восточную Европу. По аналогиям типов керамики археолог Р. Кельм связывал основание поселений в Мёлленхольмене и Хёкёне со славянскими колонистами из северо-восточного Мекленбурга, устья Одры: «Комплекс Мёлленхольмен-Хёкён, имевший исключительное положение среди археологически известных одновременных с ними местных поселений по материалу находок и расположению на местности, по всей видимости, указывает на более или менее однородную часть славянского населения. Переселение этой группы северо-западнославянских поселенцев, вероятно происходивших из приграничного региона вильцев и поморян в устье Одры, можно датировать второй четвертью 11 века».19

Кроме указанных на приведённой выше карте мест, находки славянской керамики известны в Сконе и в других местах, к примеру, в крепости Треллеборг.

___Керамика типа «Менкендорф» из крепости Треллеборг (по N.-K. Liebgott, 1978)

_______

Прим.: ссылки читаются при наведении на них курсора

Продолжение