Древнеславянская Европа #3 Скандинавия и Балтика, ч. 4/4

Ранее

Совершенно иная ситуация на юге Балтики, где в любом скандинавском украшении и осколке керамики видят скандинавское присутствие, а в скоплении этих вещей в количестве одного-двух десятков в торговом центре речь ведётся уже о «значительной доле скандинавского населения» или скандинавской колонии, в то время когда находки многих сотен таких же вещей в Скандинавии ещё никому ни о чём не говорят. Приведём лишь несколько примеров.

В раскопанном в 1960-1970-х годах торгово-ремесленном центре возле деревни Менцлин на реке Пене, недалеко от впадения её в Балтийское море, помимо прочего, было найдено несколько трапецевидных подвесок и одна подвеска в форме секиры, о которых немецкий археолог У. Шокнехт в своей монографии о раскопках в Менцлине писал следуещее: «Во время раскопок [в Менцлине] на поверхности были сделаны многочисленные находки, указывающие на культ Тора. И хотя среди найденного материала не было типичных широко распространённых молоточков Тора в своей простейшей форме или украшенных обильным филигранным или зернистым орнаментом, находки эти всё же, несомненно, принадлежат к описанной выше группе».24

___Вещи из Менцлина, выдаваемые за «молоточки Тора» и «несомненное указание на культ Тора»

И где же здесь молоточки, может задаться вопросом читатель? Однако для этого было готово объяснение, к примеру, для находки под номером 2 на приведённой выше иллюстрации: «В 1938 году на поверхности было найдено маленькое железное кольцо с двумя подвесками (каталог находок 2, номер 2, илл. 22). В этой вещи можно признать настоящее кольцо для молоточков Тора. В университетской коллекции Грайфсвальда это кольцо, воспроизведённое Й. Жаком (J. Žak, 1963, илл. 18, 2), найти не удалось. Но всё же, имеется одно маленькое железное кольцо, которое с большой долей вероятности можно интерпретировать как кольцо для молоточков Тора (каталог находок 32, номер 8, илл. 35). Однако подвески на нём отсутствуют, так что кольцо приводится вместе с другими железными кольцами».25

Другими словами, в университетском архиве города Грайфсвальд имеется некое, найденное в Менцлине, железное кольцо без подвесок, для которого археолог предполагает, что на нём когда-то могли быть подвески. Подвески эти, в свою очередь, по его предположению, могли быть молоточками Тора. Из всего этого скопления ничем не подтверждённых допущений делается вывод: «кольцо с большой долей вероятности можно интерпретировать, как кольцо для молоточков Тора». Читая такое, невольно задумываешься - а стоило ли вообще что-то копать с таким подходом? Ведь найденный материал всё равно совершенно не сходится не только с выводами, но даже и описаниями! Кажется, «о культе Тора в Менцлине» уважаемый учёный смог бы написать обширный трактат и вовсе без каких-либо находок.

Не менее ловко обошёлся исследователь и с подвеской в виде секиры. Разумеется, указывала на культ Тора ему и она. И вот каким образом: языческий культ Тора у скандинавов сменился культом Св. Олафа. В одной из скандинавских церквей известно изображение Св. Олафа с секирой. Отсюда «логично», что если Св. Олаф - христианская «трансформация» культа Тора, то и секира - такая же трансформация молота Тора. Загвоздка лишь в том, что жил Св. Олаф в 11 веке, а вещи, найденные в Менцлине, принадлежат к 8-9 вв. Поэтому, благоразумно рассудив, исследователь пришёл к выводу, что с секирой Св. Олафа, менцлинская секира, всё же не связана. Вывод из этого он, правда, делает весьма оригинальный: «поэтому кольцо для молоточков Тора, как и миниатюрный топорик стоит отнести непосредственно культу Тора». Действительно, какая разница, что у Тора не было секиры, а Св. Олаф жил на 2 века позже - ведь, очевидно, что речь в случае всех этих вещей идёт о культе Тора?! И в случае секиры, и в случае пустого кольца, и в случае просто куска гнутой проволоки. Забавно, что при всём этом сам же автор отмечал: «Миниатюрные подвески в виде оружия или инструментов известны нам ещё со времён, предшествующих эпохе викингов. Так, на одно большое ожерелье из первого клада в Szilagysomlyo в Венгрии одеты ножи, серпы, щипцы, ключи, молоты и другие разнообразные подвески, одетые всегда парно на одно кольцо. Ожерелье датировано 4-5 вв.». Однако в заключении своего исследования «культа Тора в Менцлине» это не помешало ему давать следующие советы для интерпретации находимых подвесок в виде оружия: «Топоровидные украшения-подвески известны в форме янтарных топориков ещё с неолита. Бронзовые же железные молоточки Тора все принадлежат эпохе викингов. Смысл символов этих находок видится в том, что копья, мечи и лошадки могут быть лучше всего отнесены Одину (B. Arrhenius, 1961, S.161 f.). Серпы связаны с культом плодородия, в то время как топоры были посвящены Тору и впоследствии Св. Олафу».

Подвески в виде молота и топора нужно трактовать как культ Тора, копья, мечи и кони - как культ Одина. Возможность нескандинавской интерпретации подобных находок не рассматривается в принципе - если конь, то Одина, если топор, то Тора, или, на худой конец, Олафа. Славянам и их символам на их же земле места решительно не остаётся. Эпоха викингов! Таким термином в немецкоязычной научной литературе принято обозначать раннее средневековье. Но в гораздо лучшей степени, чем реальные события на Балтике, этим термином можно обозначить то, что твориться в головах у современных медиевистов. Мысль о том, что подвески в виде оружия могли означать, прежде всего, оружие и быть воинскими оберегами безо всяких Торов и Одинов, попросту не приходит в голову. Притом, что и с самим-то «молотом Тора» дело обстоит «туманно». Адам Бременский, к примеру, описывал Тора со скипетром:

Водана же шведы представляют вооружённым, как у нас обычно Марса. А Тор со своим скипетром напоминает Юпитера.

Строго говоря, никто не может поручиться, что те вещи, в которых подозревается «символика Тора», именно ею и были. Молот, топор или секира были характерным атрибутом Бога-Громовника в большинстве индоевропейских мифологий, а далеко не у одних только скандинавов, как это пытаются представить некоторые. Молот и секира были универсальными языческими символами, представление о которых было присуще славянам не менее, чем скандинавам. Не только нет никаких оснований полагать, что, к примеру, славяне не могли ассоциировать такие же символы в рамках своих религиозных представлений со славянскими языческими богами, более того - есть прямые указания на то, что «молоты Тора» изготавливались в славянских землях - как в Ладоге, где найдены формы для отливки, так и в поморском Волине, где янтарные молоточки Тора были среди находок в мастерских по обработке янтаря. Но в то время как скандинавским исследователям доказанности местной традиции производства «славянских» вещей или просто подозрение на таковую вполне достаточно, чтобы не просто перестать связывать керамику со славянами напрямую, но даже и изменить термины на нейтральные, на юге Балтики ничего подобного не случается. Местное производство «молотов Тора» в славянских землях здесь «ещё никому ни о чём не говорит».

Настолько подробно я остановился на придуманных немецких археологом «молоточках Тора» из Менцлина на самом деле не для того, чтобы показать несостоятельность этого учёного, а для того, чтобы показать насколько такие ни на чём не основанные фантазии мешают изучению реальной истории балтийских славян. В своей монографии о Менцлине У. Шокнехт попытался представить найденное за «однозначные указания на скандинавов», проживавших там вместе со славянами чуть ли не в равных долях. На основании этой его работы весьма авторитетный русский археолог В.В. Седов пошёл ещё дальше и писал уже о «метисации» славян и скандинавов в Менцлине: «Одним из ранних курганных могильников является Менцлинский - некрополь крупного торгового поселения VIII-IX вв. в Менцлине на р. Пеене. Раскопки его показали, что наряду со славянами здесь проживали переселенцы из Скандинавии, а торговые контакты осуществлялись со многими областями Балтики, в том числе с Фрисландией. В курганах Менцлинского могильника отчетливо проявляется скандинавский этнический показатель - умерших хоронили в сложенных из камней ладьевидных могилах под курганными насыпями. Скандинавские элементы обнаруживаются и в вещевых находках ряда погребений. Курганная обрядность очень скоро была воспринята местными славянами, которые стали хоронить умерших в курганах, но, в отличие от скандинавов, по обряду трупосожжения. Вместе с тем следует отметить, что этническая атрибуция большинства трупосожжений не поддается определению, поскольку в Менцлине имела место метисация населения - во многих курганах проявляется переплетение славянских и скандинавских элементов».26

Так на пустом месте возникают мифы. С этнической интерпретацией керамики история на юге и севере Балтики история ещё более удручающая. В 1990-95 годах был раскопан другой значительный торговый центр балтийских славян возле деревни Гросс Штрёмкендорф, для которого большинством современных археологов принимается его тождественность с исторически известным ободритским эмпорием Рерик. В поселении и принадлежащем к нему некрополе было найдено более 62 000 фрагментов керамики, более 90% которой относилось к славянским типам, а остальная была представлена импортом из франкских, фризских и скандинавских земель.

Керамика из Гросс Штрёмкендорфа была отправлена для исследования в шведский Лунд. И вот, что сообщает в монографии по итогам исследования этой керамики Т. Брорссон в своей монографии: «Скандинавское влияние на поселение у Гросс Штрёмкендорфа указывает на то, что межрегиональная торговля или же набеги начались уже за 70 лет до нападения на Линдесфарн. В некрополе Гросс Штрёмкендорфа известны, помимо прочих, также погребения торговцев. И керамика и погребальный обряд указывают на то, что в этом могильнике были захоронены представители различных регионов северной Европы. Нельзя исключать и возможность использования некрополя, как такового, жителями близлежайшего славянского поселения (выделено мною - А.П.)».27

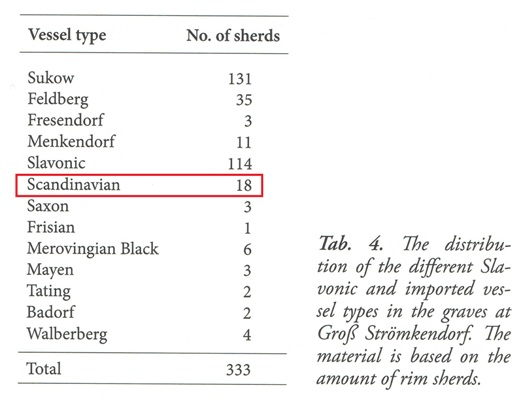

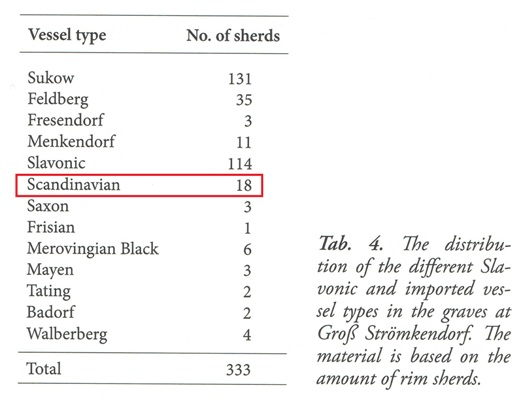

А теперь посмотрим, на чём основаны такие громкие выводы о сильном скандинавском влиянии и в такой степени скандинавской принадлежности могильника, что рассматривается лишь возможность того, что на нём могли хоронить своих людей и местные славяне. Ниже я приведу таблицы Т. Брорссона со списком реконструированных сосудов из Гросс Штрёмкендорфа, где для наглядности я подчеркнул скандинавскую керамику.

___Славянская и импортная керамика из могильника в Гросс Штрёмкендорфе (по T. Brorsson, 2011)

Методом нехитрых подсчётов можно определить, что доля скандинавской керамики в могильнике составляла около 5%, славянской же - около 88%. Если керамика «указывает на национальность», на чём настаивает Т. Брорссон, то придётся признать, что славян в могильнике должно было быть абсолютное большинство. Всего доля скандинавской керамики, найденной в торговом центре, составила, по подсчётам Т. Брорссона, около 2,2%.

«Скандинавский погребальный обряд», по которому доказывают скандинавское происхождение покойников уже немецкие археологи, вещь также не менее туманная. Речь идёт о захоронениях в ладье - такой обряд в силу ряда причин считается исключительно скандинавским, несмотря на десятки находок таких погребений в землях балтийских славян. Всего из 252 обнаруженных в Гросс Штрёмкендорфе погребений, лодочных захоронений было найдено 6, что в процентном отношении составляет около 2%. Даже оставив в стороне спорность «скандинавской» интерпретации лодочных захоронений, при всём желании скандинавов в Гросс Штрёмкендорфе можно насчитать 2-5%. Насколько сходятся такие цифры с громкими заявлениями, о том, что в могильнике были захоронены «торговцы разных регионов северной Европы», но «нельзя исключать» и славян - предлагаю решить каждому самому.

Хуже всего то, что такие фантазии могут быть приняты исследователями других стран за чистую монету и на основании этого будут делаться выводы, как это было в случае Менцлина. Можно привести и небольшой каламбур. Как и было отмечено выше, исследовали гроссштрёмкендорфскую керамику в Лунде, городе, где в средние века доля славянской керамики превышала 90%, но это не послужило основанием для местных исследователей признать там какую-то чрезвычайно большую долю славян. 90% славянской керамики в Лунде считают местной скандинавской традицией, в то же время предлагая считать могильник в Гросс Штрёмекндорфе преимущественно скандинавским на основании 5% скандинавской керамики и 2% погребений. То, что так живо напоминает «исследования» немецких «историков» в период 1939-40 гг., к сожалению, является самым что ни на есть «актуальным» положением науки - монография вышла в 2011 году. Или, может, доля славянской керамики в 90% - это и есть основной критерий принятия места за скандинавское, что на юге, что на севере Балтики?

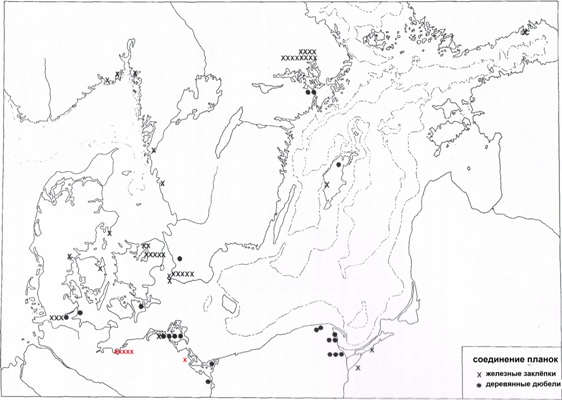

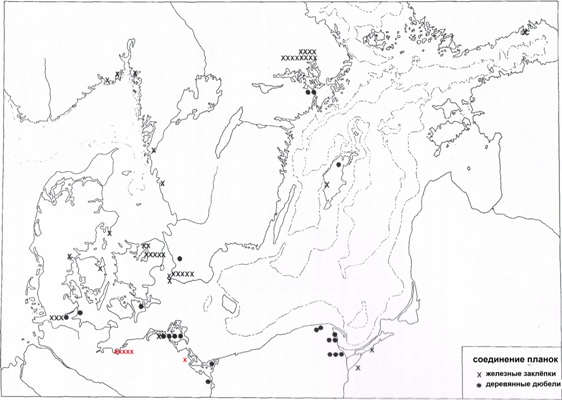

Возвращаясь же к лодочным захоронениям, нельзя не заметить двойных стандартов и здесь. Доказывают скандинавское происхождение захороненных в ладье в Германии следующим образом. К примеру, инвентарь одного из лодочных захоронений оказался смешанным славяно-франкским, так что на основании его такие выводы сделать трудно. На помощь приходят железные заклёпки, которые принято считать (!) скандинавской, не знакомой славянам и не применявшейся ими традицией кораблестроения. Даже не рассматривая вопрос о том, что совсем не обязательно происхождение кораблестроительной традиции погребальной лодки, о которой вообще не известно, принадлежала ли она покойнику при жизни, с этнической принадлежностью в ней погребённого, обратим внимание лишь снова на двойные стандарты, применяющиеся к этому вопросу в Скандинавии и на юге Балтики. Карты мест находок кораблей, построенных с применением разных типов соединений, были составлены датским исследователем Крумлин-Педерсеном ещё в 1980-х и сильно устарели, потому я дополнил их значками красного цвета.

___Места находок кораблей с железными и деревянными соединениями по Крумлин-Петерссену

За последние годы только на территории Германии было найдено ещё 6 кораблей, планки которых были соединены железными заклёпками - 5 в Гросс Штрёмкендорфе и 1 в Менцлине. Ещё один корабль с железными заклёпками был известен до этого из Ральсвика на Рюгене. Таким образом, на территории Германии на настоящий момент найдено 6 кораблей с железными заклёпками и 4 - с деревянными дюбелями. В польском Поморье преобладают деревянные дюбели, в Восточно-поморском-прусском регионе известны также и железные заклёпки. Ситуация, мягко говоря, неоднозначная и не дающая основания для каких-либо точных выводов. Но, тем не менее, находя корабли с железными заклёпками, немецкие археологи во всех случаях связывают их со скандинавами, на основании того, что славянской традицией, по их мнению, были деревянные дюбели.

Однако все эти разговоры о «достоверных этнических маркерах» - деревянных дюбелях в кораблестроительстве, славянских и скандинавских традициях исчезают безо всякого следа, как только на острове Фальстер находят верфь, на которой изготавливались корабли, скреплённые деревянными дюбелями. О роли славян на острове Фальстер уже было написано немало - это и значительный слой славянской топонимики, и славянские имена местных жителей, и связи с Рюгеном в 12 веке, и археология. Однако пока немецкие археологи в твёрдой уверенности в славянской традиции деревянных дюбелей связывают каждый отличный от этой традиции корабль со скандинавами, они же удивительным образом не видят достаточных оснований для связи верфи на Фальстере со славянами. Немецкий археолог Ф. Бирман, составивший один из наиболее полных анализов ритуала захоронения в ладье на юге Балтики, к примеру, не нашёл оснований связывать верфь в Фрибрёде со славянами на основании деревянных дюбелей. Он же, пытаясь дать интерпретацию найденным на острове Узедом многочисленным лодочным захоронениям на славянском кладбище, предположил, что лодки эти славянам мог делать скандинавский гробовщик, так как лодки были скреплены железными заклёпками в «скандинавской традиции». Сами лодочные захоронения на Узедоме он хоть и признал славянскими, но, в то же время, попытался связать проникновение этой традиции на юг Балтики с Данией, где были известны однотипные захоронения.

___Места находок лодочных захоронений, однотипных узедомским по Ф. Бирману (дополнено красным цветом А.П.)

Ситуацию можно описать следующим образом. Известны находки однотипных лодочных захоронений в славянских и скандинавских землях. Даже без моего дополнения видно, что в славянских землях их найдено не меньше. На чём же тогда основано предположение о проникновении традиции из Скандинавии на юг Балтики? Оказывается, не в малой степени на пресловутых железных заклёпках, найденных на юге Балтики лодок. Получается, если бы нашли такие же лодочные захоронения, но в лодках, скреплённых деревянными дюбелями, то их должны были бы признать славянскими? На приведённой выше карте можно заметить, что одно из мест находок однотипных с узедомскими лодочных захоронений показан Лёддекёпинге в Сконе. О славянских колониях в этом регионе было написано выше, сейчас же интереснее обратить внимание, что найденные там лодочные захоронения были в лодках, скреплённых деревянными дюбелями. Разумеется, ни немецкие, ни датские археологи эти захоронения славянскими на этом основании не признали. Ну, это же «совсем другое дело»!

Любопытно, что вся нелепость этих двойных стандартов начинает осознаваться молодым поколением немецких археологов. К примеру, защитившая дипломную работу по реконструкции ладей из захоронений в Гросс Штрёмкендорфа К. Хольтцер закончила свою работу следующими словами: «Исходя из выдвинутого Биллом (1994) тезиса, на основании формы сечения заклёпок речь здесь [в случае лодок в Гросс Штрёмкендорфе] должна была идти о скандинавских кораблях. По моему же мнению, в районах, где доказаны тесные культурные контакты, стоит не настаивать на причислении к какой-то определённой группе, а скорее принять взаимопроникновение культур и традиций, в результате которого чёткое разделение не всегда возможно».28

Однако, увы, рассудительность и здравый смысл чаще уступают место штампам и согласию с авторитетами. Некоторые темы и вовсе представляются чем-то вроде табу. К примеру И. Эрикссон, рассматривая славянское присутствие и топонимику на южно-датских островах, и вовсе заявляет, что «вопрос о принадлежности южно-датских островов данам не вызывает сомнения также, как и славянская принадлежность восточной части земли Шлезвиг-Гольштайн» (т.е. Вагрии - прим. АП).29

Датская принадлежность этих островов, по его мнению, безусловно и безапелляционно доказывается сообщением о поездке Вульфстана из Хаитабу в Трусо, хотя речь в этом случае, строго говоря, может идти лишь о конкретном периоде 9 века и только о политической зависимости, а не об этническом составе населения островов. Такие неаргументированные заявления очень напоминают политическое разделение на «зоны влияния». Мол, вы не лезете «к нам», а мы - «к вам». Договорились о том, что в Вагрии - славяне, а в Дании - даны, давайте теперь уважать договорённости. Разумеется, с историей, с изучением и попыткой её осмыслить всё это не имеет совершенно ничего общего. Мотивированные политически или национально выводы неинтересны и лишь вредят науке. Однако, несмотря на всё вышесказанное, лично я поддержу скорее скандинавских, чем немецких археологов в их оценках.

Действительно, прежде чем переписывать историю на основании новонайденных брошек и горшков, нужно задаться мыслью, насколько исторически обоснованы будут такие интерпретации. Выводить «чужеродные элементы» в топонимике или находках нужно лишь в тех случаях, когда интерпретация их как местной традиции уже невозможна или полностью исключена. В современной Германии попытки интерпретации находок как местной традиции зачастую и вовсе не рассматриваются изначально, в итоге пишется история вещей, а не народов. Двойные же стандарты, применяющиеся к интерпретациям одних и тех же вещей или аналогичных ситуаций всегда в пользу скандинавов, выглядят, по меньшей мере, цинично.

Если идти на такие крайности, что признавать кладбище с 252 захоронениями скандинавским или германским на основании 5% скандинавских горшков и 2% более чем спорных лодочных захоронений, то, применяя те же критерии к Скандинавии, где находки славянских вещей исчисляются многими сотнями и даже преобладают во многих поселениях и торговых центрах, можно «заселить» всю её славянами и начать рассматривать эти земли как славянские колонии. На одном Борнхольме славянских «этнических маркеров» наберётся больше, чем на всей южной Балтике - скандинавских, а на одном Фальстере больше славянской топонимики, чем во всей Польше и восточной Германии скандинавской. Но это, как всегда, «совсем другое дело».

При всей моей симпатии к культуре и истории балтийских славян, я не стану пытаться доказывать их превосходство над скандинавами - мне это не интересно. Однако, рассуждая трезво и в контексте двойных стандартов, применяющихся на юге и севере Балтики, считаю необходимым подчеркнуть ещё одну характерную особенность, отличающую присутствие славян в Скандинавии от присутствия скандинавов в славянских землях - топонимику.

Как было показано, одна археология не может дать точного ответа об этническом составе населения, и ещё меньше - о его языке. У неё просто нет для этого возможностей и то, что некоторые археологи берутся об этом судить, да ещё и так однозначно, оставим на их совести. Единственными источниками, говорящими о языке носителей той или иной материальной культуры являются современные событиям письменные сообщения, а также топонимика. В случае Лолланда, Фальстера и Мёна топонимика недвусмысленно свидетельствует о том, что их заселяли славяне, которые должны были составлять основу населения в тех местах, где эти топонимы известны. «Вендские» топонимы на прочих датских островах говорят о меньшинстве славян, проживавших общинами среди преобладающего датского населения. Однако оба этих свидетельства совершенно однозначно указывают на присутствие славян.

В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что в топонимике юга Балтики, которую немецкие археологи порой пытаются заселить скандинавами, ничего даже отдалённо подобного неизвестно. Самым «скандинавским» регионом в плане топонимики на юге Балтики можно назвать Рюген. Скандинавское происхождение здесь подозревается в 5 топонимах из 600, то есть, менее 1%. Славянская топонимика в то же время составляет 80%, а немецкая 15%. Но и в этих 5 топонимах как минимум один является более чем спорным - это название легендарного мыса Аркона, для которого предлагалось множество самых разных этимологий, но ни одна из них не может быть признана сколько-нибудь достоверной ввиду отсутствия прямых аналогов. Итого 4 топонима, первое появление которых зафиксировано не ранее 12-13 веков и может объясняться вхождением Рюгена в датское королевство в этот и последующий период. На континенте дело со скандинавскими топонимами обстоит ещё хуже.

В обсуждении славянской топонимики датских островов как пример обратного влияния обычно приводятся название эмпория ободритов Рерик, Бранденхузен - датского названия Старигарда/Ольденбурга по Гельмольду и Йомсбург - легендарная Винета. Однако принимается, что последнее название балтского происхождения и было заимствовано скандинавами у балтов. В случае Старигарда скандинавы хоть и называли его по-своему, но на местную топонимику это влияния не оказало. Со всей очевидностью потому, что скандинавы не играли в населении города такой роли, чтобы их название города стало общепринятым и было перенято местным населением. Датская же этимология Рерика появилась в 1939 году в нацисткой Германии в процессе далеко ненаучной патриотической дискуссии, в которой принималась за данность неспособность славян к торговле, градостроительству и мореплаванию, а потому для подтверждения этих утверждений стараниями сразу нескольких историков искалась германская этимология ободритскому торговому центру. Изначально предлагалось выводить Рерик от скандинавского Рёрвикр («гавань в узком проливе»), от имени германского варварского правителя Берика, норманнского конунга Рёрика или Орика и даже «шведского викинга Рюрика, основавшего русское государство», пока не остановились на версии происхождения Рерика от исл. «рейр» - «тросник». При выведении этой этимологии не учитывались не только возможные славянские этимологии, но и сам факт самоназвания ободритов как ререгов в 11 веке, в результате чего выводы эти нельзя назвать соответствующими общепринятым научным нормам и следует пересмотреть.

В сравнении со значительным пластом славянской топонимики в Дании, скандинавскую топонимику на юге Балтики можно охарактеризовать как «многословное молчание». Редкие же случаи датских топонимов на Рюгене восходят ко времени датского правления и администрации. Ни один из торговых центров балтийских славян, для которых немецкие археологи предполагают чуть ли не равные доли славянского и скандинавского населения, не имеет скандинавской этимологии. Ральсвик на Рюгене происходит от сокращения славянского личного имени «Раль» и немецкого обозначения торгового центра «вик». Менцлин, для которого принимается целая «метисация» населения, носит вполне славянское название. Гросс Штрёмкендорф - смешанное славяно-немецкое: от нем гросс - «большой», славянского личного имени Стрёмеке и нем. «дорф» - деревня, т.е. «большая деревня Стрёмеке». Старигард на юге Балтики стали называть отнюдь не скандинавской его формой Бранденхузен, а немецкой калькой со славянского - «Ольденбург» (дословно - «старый город»). Славянскую этимологию имеет и название деревни близ торгового центра в устье Варнова - Дирков (от лич. имени Дерко), где также был значительный торговый центр и найдено много скандинавского импорта.

Также и торговые центры Западного Поморья имеют прозрачные славянские этимологии - Волин, Щецин, Камень, Колобжег. Исключением является лишь Гданьск, для которого в некоторых случаях предлагают германскую, но не скандинавскую, а древне-восточногерманскую этимологию. Неизвестно вблизи с этими торговыми центрами и никаких «скандинавских деревень», как это было в случае «вендской» топонимики датских островов и названия «Виндебуде» для торгового района Лунда. Отсутствие либо минимальная доля скандинавской топонимики наглядно показывают, что скандинавы не были хозяевами на юге Балтики, не создавали тут поселений, роль же купцов была в этом плане скромной и выражалась лишь в культурном влиянии. Поэтому, как бы не хотелось некоторым выставить ситуацию в противоположном свете ввиду личных симпатий, из всего получается, что славяне играли не только не меньшую, но в некоторых случаях и лидирующую роль на Балтике, в частности, это касалось торговли на датских островах.

В настоящее время находится всё больше и больше свидетельств тому, что именно балтийские славяне контролировали и морскую торговлю с Киевской Русью, в то время когда даны практически не были в ней задействованы, либо были задействованы через посредство балтийских славян.

В заключение остаётся лишь напомнить ещё раз слова рюгенского посла Дамбора, предупреждавшего датского епископа от войны с Рюгеном: «Ты молод и не знаешь того, что было раньше. Не требуй у нас заложников и не разоряй нашу страну; лучше отправляйся домой и всегда сохраняйте мир с нами». Какие такие обстоятельства были раньше Абсалона, которые он не учитывал, несправедливо, по мнению Дамбора, объявив Рюгену войну? Какова была доля рюгенских и балтийских славян в жизни Дании и Балтики вообще, и что мы знаем об истории Балтики в дохристианский период? Наверное, науке бы очень не повредило, если бы при изучении археологического и лингвистического материала исследователи держали этот вопрос в голове, а не переписывали бы из книги в книгу национально и политически мотивированные штампы, с реальной историей не имеющие ничего общего.

_______

Прим.: ссылки читаются при наведении на них курсора

Андрей Пауль, историк, «Российско-немецкий исторический семинар»

«Переформат», 24 марта 2014

Совершенно иная ситуация на юге Балтики, где в любом скандинавском украшении и осколке керамики видят скандинавское присутствие, а в скоплении этих вещей в количестве одного-двух десятков в торговом центре речь ведётся уже о «значительной доле скандинавского населения» или скандинавской колонии, в то время когда находки многих сотен таких же вещей в Скандинавии ещё никому ни о чём не говорят. Приведём лишь несколько примеров.

В раскопанном в 1960-1970-х годах торгово-ремесленном центре возле деревни Менцлин на реке Пене, недалеко от впадения её в Балтийское море, помимо прочего, было найдено несколько трапецевидных подвесок и одна подвеска в форме секиры, о которых немецкий археолог У. Шокнехт в своей монографии о раскопках в Менцлине писал следуещее: «Во время раскопок [в Менцлине] на поверхности были сделаны многочисленные находки, указывающие на культ Тора. И хотя среди найденного материала не было типичных широко распространённых молоточков Тора в своей простейшей форме или украшенных обильным филигранным или зернистым орнаментом, находки эти всё же, несомненно, принадлежат к описанной выше группе».24

___Вещи из Менцлина, выдаваемые за «молоточки Тора» и «несомненное указание на культ Тора»

И где же здесь молоточки, может задаться вопросом читатель? Однако для этого было готово объяснение, к примеру, для находки под номером 2 на приведённой выше иллюстрации: «В 1938 году на поверхности было найдено маленькое железное кольцо с двумя подвесками (каталог находок 2, номер 2, илл. 22). В этой вещи можно признать настоящее кольцо для молоточков Тора. В университетской коллекции Грайфсвальда это кольцо, воспроизведённое Й. Жаком (J. Žak, 1963, илл. 18, 2), найти не удалось. Но всё же, имеется одно маленькое железное кольцо, которое с большой долей вероятности можно интерпретировать как кольцо для молоточков Тора (каталог находок 32, номер 8, илл. 35). Однако подвески на нём отсутствуют, так что кольцо приводится вместе с другими железными кольцами».25

Другими словами, в университетском архиве города Грайфсвальд имеется некое, найденное в Менцлине, железное кольцо без подвесок, для которого археолог предполагает, что на нём когда-то могли быть подвески. Подвески эти, в свою очередь, по его предположению, могли быть молоточками Тора. Из всего этого скопления ничем не подтверждённых допущений делается вывод: «кольцо с большой долей вероятности можно интерпретировать, как кольцо для молоточков Тора». Читая такое, невольно задумываешься - а стоило ли вообще что-то копать с таким подходом? Ведь найденный материал всё равно совершенно не сходится не только с выводами, но даже и описаниями! Кажется, «о культе Тора в Менцлине» уважаемый учёный смог бы написать обширный трактат и вовсе без каких-либо находок.

Не менее ловко обошёлся исследователь и с подвеской в виде секиры. Разумеется, указывала на культ Тора ему и она. И вот каким образом: языческий культ Тора у скандинавов сменился культом Св. Олафа. В одной из скандинавских церквей известно изображение Св. Олафа с секирой. Отсюда «логично», что если Св. Олаф - христианская «трансформация» культа Тора, то и секира - такая же трансформация молота Тора. Загвоздка лишь в том, что жил Св. Олаф в 11 веке, а вещи, найденные в Менцлине, принадлежат к 8-9 вв. Поэтому, благоразумно рассудив, исследователь пришёл к выводу, что с секирой Св. Олафа, менцлинская секира, всё же не связана. Вывод из этого он, правда, делает весьма оригинальный: «поэтому кольцо для молоточков Тора, как и миниатюрный топорик стоит отнести непосредственно культу Тора». Действительно, какая разница, что у Тора не было секиры, а Св. Олаф жил на 2 века позже - ведь, очевидно, что речь в случае всех этих вещей идёт о культе Тора?! И в случае секиры, и в случае пустого кольца, и в случае просто куска гнутой проволоки. Забавно, что при всём этом сам же автор отмечал: «Миниатюрные подвески в виде оружия или инструментов известны нам ещё со времён, предшествующих эпохе викингов. Так, на одно большое ожерелье из первого клада в Szilagysomlyo в Венгрии одеты ножи, серпы, щипцы, ключи, молоты и другие разнообразные подвески, одетые всегда парно на одно кольцо. Ожерелье датировано 4-5 вв.». Однако в заключении своего исследования «культа Тора в Менцлине» это не помешало ему давать следующие советы для интерпретации находимых подвесок в виде оружия: «Топоровидные украшения-подвески известны в форме янтарных топориков ещё с неолита. Бронзовые же железные молоточки Тора все принадлежат эпохе викингов. Смысл символов этих находок видится в том, что копья, мечи и лошадки могут быть лучше всего отнесены Одину (B. Arrhenius, 1961, S.161 f.). Серпы связаны с культом плодородия, в то время как топоры были посвящены Тору и впоследствии Св. Олафу».

Подвески в виде молота и топора нужно трактовать как культ Тора, копья, мечи и кони - как культ Одина. Возможность нескандинавской интерпретации подобных находок не рассматривается в принципе - если конь, то Одина, если топор, то Тора, или, на худой конец, Олафа. Славянам и их символам на их же земле места решительно не остаётся. Эпоха викингов! Таким термином в немецкоязычной научной литературе принято обозначать раннее средневековье. Но в гораздо лучшей степени, чем реальные события на Балтике, этим термином можно обозначить то, что твориться в головах у современных медиевистов. Мысль о том, что подвески в виде оружия могли означать, прежде всего, оружие и быть воинскими оберегами безо всяких Торов и Одинов, попросту не приходит в голову. Притом, что и с самим-то «молотом Тора» дело обстоит «туманно». Адам Бременский, к примеру, описывал Тора со скипетром:

Водана же шведы представляют вооружённым, как у нас обычно Марса. А Тор со своим скипетром напоминает Юпитера.

Строго говоря, никто не может поручиться, что те вещи, в которых подозревается «символика Тора», именно ею и были. Молот, топор или секира были характерным атрибутом Бога-Громовника в большинстве индоевропейских мифологий, а далеко не у одних только скандинавов, как это пытаются представить некоторые. Молот и секира были универсальными языческими символами, представление о которых было присуще славянам не менее, чем скандинавам. Не только нет никаких оснований полагать, что, к примеру, славяне не могли ассоциировать такие же символы в рамках своих религиозных представлений со славянскими языческими богами, более того - есть прямые указания на то, что «молоты Тора» изготавливались в славянских землях - как в Ладоге, где найдены формы для отливки, так и в поморском Волине, где янтарные молоточки Тора были среди находок в мастерских по обработке янтаря. Но в то время как скандинавским исследователям доказанности местной традиции производства «славянских» вещей или просто подозрение на таковую вполне достаточно, чтобы не просто перестать связывать керамику со славянами напрямую, но даже и изменить термины на нейтральные, на юге Балтики ничего подобного не случается. Местное производство «молотов Тора» в славянских землях здесь «ещё никому ни о чём не говорит».

Настолько подробно я остановился на придуманных немецких археологом «молоточках Тора» из Менцлина на самом деле не для того, чтобы показать несостоятельность этого учёного, а для того, чтобы показать насколько такие ни на чём не основанные фантазии мешают изучению реальной истории балтийских славян. В своей монографии о Менцлине У. Шокнехт попытался представить найденное за «однозначные указания на скандинавов», проживавших там вместе со славянами чуть ли не в равных долях. На основании этой его работы весьма авторитетный русский археолог В.В. Седов пошёл ещё дальше и писал уже о «метисации» славян и скандинавов в Менцлине: «Одним из ранних курганных могильников является Менцлинский - некрополь крупного торгового поселения VIII-IX вв. в Менцлине на р. Пеене. Раскопки его показали, что наряду со славянами здесь проживали переселенцы из Скандинавии, а торговые контакты осуществлялись со многими областями Балтики, в том числе с Фрисландией. В курганах Менцлинского могильника отчетливо проявляется скандинавский этнический показатель - умерших хоронили в сложенных из камней ладьевидных могилах под курганными насыпями. Скандинавские элементы обнаруживаются и в вещевых находках ряда погребений. Курганная обрядность очень скоро была воспринята местными славянами, которые стали хоронить умерших в курганах, но, в отличие от скандинавов, по обряду трупосожжения. Вместе с тем следует отметить, что этническая атрибуция большинства трупосожжений не поддается определению, поскольку в Менцлине имела место метисация населения - во многих курганах проявляется переплетение славянских и скандинавских элементов».26

Так на пустом месте возникают мифы. С этнической интерпретацией керамики история на юге и севере Балтики история ещё более удручающая. В 1990-95 годах был раскопан другой значительный торговый центр балтийских славян возле деревни Гросс Штрёмкендорф, для которого большинством современных археологов принимается его тождественность с исторически известным ободритским эмпорием Рерик. В поселении и принадлежащем к нему некрополе было найдено более 62 000 фрагментов керамики, более 90% которой относилось к славянским типам, а остальная была представлена импортом из франкских, фризских и скандинавских земель.

Керамика из Гросс Штрёмкендорфа была отправлена для исследования в шведский Лунд. И вот, что сообщает в монографии по итогам исследования этой керамики Т. Брорссон в своей монографии: «Скандинавское влияние на поселение у Гросс Штрёмкендорфа указывает на то, что межрегиональная торговля или же набеги начались уже за 70 лет до нападения на Линдесфарн. В некрополе Гросс Штрёмкендорфа известны, помимо прочих, также погребения торговцев. И керамика и погребальный обряд указывают на то, что в этом могильнике были захоронены представители различных регионов северной Европы. Нельзя исключать и возможность использования некрополя, как такового, жителями близлежайшего славянского поселения (выделено мною - А.П.)».27

А теперь посмотрим, на чём основаны такие громкие выводы о сильном скандинавском влиянии и в такой степени скандинавской принадлежности могильника, что рассматривается лишь возможность того, что на нём могли хоронить своих людей и местные славяне. Ниже я приведу таблицы Т. Брорссона со списком реконструированных сосудов из Гросс Штрёмкендорфа, где для наглядности я подчеркнул скандинавскую керамику.

___Славянская и импортная керамика из могильника в Гросс Штрёмкендорфе (по T. Brorsson, 2011)

Методом нехитрых подсчётов можно определить, что доля скандинавской керамики в могильнике составляла около 5%, славянской же - около 88%. Если керамика «указывает на национальность», на чём настаивает Т. Брорссон, то придётся признать, что славян в могильнике должно было быть абсолютное большинство. Всего доля скандинавской керамики, найденной в торговом центре, составила, по подсчётам Т. Брорссона, около 2,2%.

«Скандинавский погребальный обряд», по которому доказывают скандинавское происхождение покойников уже немецкие археологи, вещь также не менее туманная. Речь идёт о захоронениях в ладье - такой обряд в силу ряда причин считается исключительно скандинавским, несмотря на десятки находок таких погребений в землях балтийских славян. Всего из 252 обнаруженных в Гросс Штрёмкендорфе погребений, лодочных захоронений было найдено 6, что в процентном отношении составляет около 2%. Даже оставив в стороне спорность «скандинавской» интерпретации лодочных захоронений, при всём желании скандинавов в Гросс Штрёмкендорфе можно насчитать 2-5%. Насколько сходятся такие цифры с громкими заявлениями, о том, что в могильнике были захоронены «торговцы разных регионов северной Европы», но «нельзя исключать» и славян - предлагаю решить каждому самому.

Хуже всего то, что такие фантазии могут быть приняты исследователями других стран за чистую монету и на основании этого будут делаться выводы, как это было в случае Менцлина. Можно привести и небольшой каламбур. Как и было отмечено выше, исследовали гроссштрёмкендорфскую керамику в Лунде, городе, где в средние века доля славянской керамики превышала 90%, но это не послужило основанием для местных исследователей признать там какую-то чрезвычайно большую долю славян. 90% славянской керамики в Лунде считают местной скандинавской традицией, в то же время предлагая считать могильник в Гросс Штрёмекндорфе преимущественно скандинавским на основании 5% скандинавской керамики и 2% погребений. То, что так живо напоминает «исследования» немецких «историков» в период 1939-40 гг., к сожалению, является самым что ни на есть «актуальным» положением науки - монография вышла в 2011 году. Или, может, доля славянской керамики в 90% - это и есть основной критерий принятия места за скандинавское, что на юге, что на севере Балтики?

Возвращаясь же к лодочным захоронениям, нельзя не заметить двойных стандартов и здесь. Доказывают скандинавское происхождение захороненных в ладье в Германии следующим образом. К примеру, инвентарь одного из лодочных захоронений оказался смешанным славяно-франкским, так что на основании его такие выводы сделать трудно. На помощь приходят железные заклёпки, которые принято считать (!) скандинавской, не знакомой славянам и не применявшейся ими традицией кораблестроения. Даже не рассматривая вопрос о том, что совсем не обязательно происхождение кораблестроительной традиции погребальной лодки, о которой вообще не известно, принадлежала ли она покойнику при жизни, с этнической принадлежностью в ней погребённого, обратим внимание лишь снова на двойные стандарты, применяющиеся к этому вопросу в Скандинавии и на юге Балтики. Карты мест находок кораблей, построенных с применением разных типов соединений, были составлены датским исследователем Крумлин-Педерсеном ещё в 1980-х и сильно устарели, потому я дополнил их значками красного цвета.

___Места находок кораблей с железными и деревянными соединениями по Крумлин-Петерссену

За последние годы только на территории Германии было найдено ещё 6 кораблей, планки которых были соединены железными заклёпками - 5 в Гросс Штрёмкендорфе и 1 в Менцлине. Ещё один корабль с железными заклёпками был известен до этого из Ральсвика на Рюгене. Таким образом, на территории Германии на настоящий момент найдено 6 кораблей с железными заклёпками и 4 - с деревянными дюбелями. В польском Поморье преобладают деревянные дюбели, в Восточно-поморском-прусском регионе известны также и железные заклёпки. Ситуация, мягко говоря, неоднозначная и не дающая основания для каких-либо точных выводов. Но, тем не менее, находя корабли с железными заклёпками, немецкие археологи во всех случаях связывают их со скандинавами, на основании того, что славянской традицией, по их мнению, были деревянные дюбели.

Однако все эти разговоры о «достоверных этнических маркерах» - деревянных дюбелях в кораблестроительстве, славянских и скандинавских традициях исчезают безо всякого следа, как только на острове Фальстер находят верфь, на которой изготавливались корабли, скреплённые деревянными дюбелями. О роли славян на острове Фальстер уже было написано немало - это и значительный слой славянской топонимики, и славянские имена местных жителей, и связи с Рюгеном в 12 веке, и археология. Однако пока немецкие археологи в твёрдой уверенности в славянской традиции деревянных дюбелей связывают каждый отличный от этой традиции корабль со скандинавами, они же удивительным образом не видят достаточных оснований для связи верфи на Фальстере со славянами. Немецкий археолог Ф. Бирман, составивший один из наиболее полных анализов ритуала захоронения в ладье на юге Балтики, к примеру, не нашёл оснований связывать верфь в Фрибрёде со славянами на основании деревянных дюбелей. Он же, пытаясь дать интерпретацию найденным на острове Узедом многочисленным лодочным захоронениям на славянском кладбище, предположил, что лодки эти славянам мог делать скандинавский гробовщик, так как лодки были скреплены железными заклёпками в «скандинавской традиции». Сами лодочные захоронения на Узедоме он хоть и признал славянскими, но, в то же время, попытался связать проникновение этой традиции на юг Балтики с Данией, где были известны однотипные захоронения.

___Места находок лодочных захоронений, однотипных узедомским по Ф. Бирману (дополнено красным цветом А.П.)

Ситуацию можно описать следующим образом. Известны находки однотипных лодочных захоронений в славянских и скандинавских землях. Даже без моего дополнения видно, что в славянских землях их найдено не меньше. На чём же тогда основано предположение о проникновении традиции из Скандинавии на юг Балтики? Оказывается, не в малой степени на пресловутых железных заклёпках, найденных на юге Балтики лодок. Получается, если бы нашли такие же лодочные захоронения, но в лодках, скреплённых деревянными дюбелями, то их должны были бы признать славянскими? На приведённой выше карте можно заметить, что одно из мест находок однотипных с узедомскими лодочных захоронений показан Лёддекёпинге в Сконе. О славянских колониях в этом регионе было написано выше, сейчас же интереснее обратить внимание, что найденные там лодочные захоронения были в лодках, скреплённых деревянными дюбелями. Разумеется, ни немецкие, ни датские археологи эти захоронения славянскими на этом основании не признали. Ну, это же «совсем другое дело»!

Любопытно, что вся нелепость этих двойных стандартов начинает осознаваться молодым поколением немецких археологов. К примеру, защитившая дипломную работу по реконструкции ладей из захоронений в Гросс Штрёмкендорфа К. Хольтцер закончила свою работу следующими словами: «Исходя из выдвинутого Биллом (1994) тезиса, на основании формы сечения заклёпок речь здесь [в случае лодок в Гросс Штрёмкендорфе] должна была идти о скандинавских кораблях. По моему же мнению, в районах, где доказаны тесные культурные контакты, стоит не настаивать на причислении к какой-то определённой группе, а скорее принять взаимопроникновение культур и традиций, в результате которого чёткое разделение не всегда возможно».28

Однако, увы, рассудительность и здравый смысл чаще уступают место штампам и согласию с авторитетами. Некоторые темы и вовсе представляются чем-то вроде табу. К примеру И. Эрикссон, рассматривая славянское присутствие и топонимику на южно-датских островах, и вовсе заявляет, что «вопрос о принадлежности южно-датских островов данам не вызывает сомнения также, как и славянская принадлежность восточной части земли Шлезвиг-Гольштайн» (т.е. Вагрии - прим. АП).29

Датская принадлежность этих островов, по его мнению, безусловно и безапелляционно доказывается сообщением о поездке Вульфстана из Хаитабу в Трусо, хотя речь в этом случае, строго говоря, может идти лишь о конкретном периоде 9 века и только о политической зависимости, а не об этническом составе населения островов. Такие неаргументированные заявления очень напоминают политическое разделение на «зоны влияния». Мол, вы не лезете «к нам», а мы - «к вам». Договорились о том, что в Вагрии - славяне, а в Дании - даны, давайте теперь уважать договорённости. Разумеется, с историей, с изучением и попыткой её осмыслить всё это не имеет совершенно ничего общего. Мотивированные политически или национально выводы неинтересны и лишь вредят науке. Однако, несмотря на всё вышесказанное, лично я поддержу скорее скандинавских, чем немецких археологов в их оценках.

Действительно, прежде чем переписывать историю на основании новонайденных брошек и горшков, нужно задаться мыслью, насколько исторически обоснованы будут такие интерпретации. Выводить «чужеродные элементы» в топонимике или находках нужно лишь в тех случаях, когда интерпретация их как местной традиции уже невозможна или полностью исключена. В современной Германии попытки интерпретации находок как местной традиции зачастую и вовсе не рассматриваются изначально, в итоге пишется история вещей, а не народов. Двойные же стандарты, применяющиеся к интерпретациям одних и тех же вещей или аналогичных ситуаций всегда в пользу скандинавов, выглядят, по меньшей мере, цинично.

Если идти на такие крайности, что признавать кладбище с 252 захоронениями скандинавским или германским на основании 5% скандинавских горшков и 2% более чем спорных лодочных захоронений, то, применяя те же критерии к Скандинавии, где находки славянских вещей исчисляются многими сотнями и даже преобладают во многих поселениях и торговых центрах, можно «заселить» всю её славянами и начать рассматривать эти земли как славянские колонии. На одном Борнхольме славянских «этнических маркеров» наберётся больше, чем на всей южной Балтике - скандинавских, а на одном Фальстере больше славянской топонимики, чем во всей Польше и восточной Германии скандинавской. Но это, как всегда, «совсем другое дело».

При всей моей симпатии к культуре и истории балтийских славян, я не стану пытаться доказывать их превосходство над скандинавами - мне это не интересно. Однако, рассуждая трезво и в контексте двойных стандартов, применяющихся на юге и севере Балтики, считаю необходимым подчеркнуть ещё одну характерную особенность, отличающую присутствие славян в Скандинавии от присутствия скандинавов в славянских землях - топонимику.

Как было показано, одна археология не может дать точного ответа об этническом составе населения, и ещё меньше - о его языке. У неё просто нет для этого возможностей и то, что некоторые археологи берутся об этом судить, да ещё и так однозначно, оставим на их совести. Единственными источниками, говорящими о языке носителей той или иной материальной культуры являются современные событиям письменные сообщения, а также топонимика. В случае Лолланда, Фальстера и Мёна топонимика недвусмысленно свидетельствует о том, что их заселяли славяне, которые должны были составлять основу населения в тех местах, где эти топонимы известны. «Вендские» топонимы на прочих датских островах говорят о меньшинстве славян, проживавших общинами среди преобладающего датского населения. Однако оба этих свидетельства совершенно однозначно указывают на присутствие славян.

В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что в топонимике юга Балтики, которую немецкие археологи порой пытаются заселить скандинавами, ничего даже отдалённо подобного неизвестно. Самым «скандинавским» регионом в плане топонимики на юге Балтики можно назвать Рюген. Скандинавское происхождение здесь подозревается в 5 топонимах из 600, то есть, менее 1%. Славянская топонимика в то же время составляет 80%, а немецкая 15%. Но и в этих 5 топонимах как минимум один является более чем спорным - это название легендарного мыса Аркона, для которого предлагалось множество самых разных этимологий, но ни одна из них не может быть признана сколько-нибудь достоверной ввиду отсутствия прямых аналогов. Итого 4 топонима, первое появление которых зафиксировано не ранее 12-13 веков и может объясняться вхождением Рюгена в датское королевство в этот и последующий период. На континенте дело со скандинавскими топонимами обстоит ещё хуже.

В обсуждении славянской топонимики датских островов как пример обратного влияния обычно приводятся название эмпория ободритов Рерик, Бранденхузен - датского названия Старигарда/Ольденбурга по Гельмольду и Йомсбург - легендарная Винета. Однако принимается, что последнее название балтского происхождения и было заимствовано скандинавами у балтов. В случае Старигарда скандинавы хоть и называли его по-своему, но на местную топонимику это влияния не оказало. Со всей очевидностью потому, что скандинавы не играли в населении города такой роли, чтобы их название города стало общепринятым и было перенято местным населением. Датская же этимология Рерика появилась в 1939 году в нацисткой Германии в процессе далеко ненаучной патриотической дискуссии, в которой принималась за данность неспособность славян к торговле, градостроительству и мореплаванию, а потому для подтверждения этих утверждений стараниями сразу нескольких историков искалась германская этимология ободритскому торговому центру. Изначально предлагалось выводить Рерик от скандинавского Рёрвикр («гавань в узком проливе»), от имени германского варварского правителя Берика, норманнского конунга Рёрика или Орика и даже «шведского викинга Рюрика, основавшего русское государство», пока не остановились на версии происхождения Рерика от исл. «рейр» - «тросник». При выведении этой этимологии не учитывались не только возможные славянские этимологии, но и сам факт самоназвания ободритов как ререгов в 11 веке, в результате чего выводы эти нельзя назвать соответствующими общепринятым научным нормам и следует пересмотреть.

В сравнении со значительным пластом славянской топонимики в Дании, скандинавскую топонимику на юге Балтики можно охарактеризовать как «многословное молчание». Редкие же случаи датских топонимов на Рюгене восходят ко времени датского правления и администрации. Ни один из торговых центров балтийских славян, для которых немецкие археологи предполагают чуть ли не равные доли славянского и скандинавского населения, не имеет скандинавской этимологии. Ральсвик на Рюгене происходит от сокращения славянского личного имени «Раль» и немецкого обозначения торгового центра «вик». Менцлин, для которого принимается целая «метисация» населения, носит вполне славянское название. Гросс Штрёмкендорф - смешанное славяно-немецкое: от нем гросс - «большой», славянского личного имени Стрёмеке и нем. «дорф» - деревня, т.е. «большая деревня Стрёмеке». Старигард на юге Балтики стали называть отнюдь не скандинавской его формой Бранденхузен, а немецкой калькой со славянского - «Ольденбург» (дословно - «старый город»). Славянскую этимологию имеет и название деревни близ торгового центра в устье Варнова - Дирков (от лич. имени Дерко), где также был значительный торговый центр и найдено много скандинавского импорта.

Также и торговые центры Западного Поморья имеют прозрачные славянские этимологии - Волин, Щецин, Камень, Колобжег. Исключением является лишь Гданьск, для которого в некоторых случаях предлагают германскую, но не скандинавскую, а древне-восточногерманскую этимологию. Неизвестно вблизи с этими торговыми центрами и никаких «скандинавских деревень», как это было в случае «вендской» топонимики датских островов и названия «Виндебуде» для торгового района Лунда. Отсутствие либо минимальная доля скандинавской топонимики наглядно показывают, что скандинавы не были хозяевами на юге Балтики, не создавали тут поселений, роль же купцов была в этом плане скромной и выражалась лишь в культурном влиянии. Поэтому, как бы не хотелось некоторым выставить ситуацию в противоположном свете ввиду личных симпатий, из всего получается, что славяне играли не только не меньшую, но в некоторых случаях и лидирующую роль на Балтике, в частности, это касалось торговли на датских островах.

В настоящее время находится всё больше и больше свидетельств тому, что именно балтийские славяне контролировали и морскую торговлю с Киевской Русью, в то время когда даны практически не были в ней задействованы, либо были задействованы через посредство балтийских славян.

В заключение остаётся лишь напомнить ещё раз слова рюгенского посла Дамбора, предупреждавшего датского епископа от войны с Рюгеном: «Ты молод и не знаешь того, что было раньше. Не требуй у нас заложников и не разоряй нашу страну; лучше отправляйся домой и всегда сохраняйте мир с нами». Какие такие обстоятельства были раньше Абсалона, которые он не учитывал, несправедливо, по мнению Дамбора, объявив Рюгену войну? Какова была доля рюгенских и балтийских славян в жизни Дании и Балтики вообще, и что мы знаем об истории Балтики в дохристианский период? Наверное, науке бы очень не повредило, если бы при изучении археологического и лингвистического материала исследователи держали этот вопрос в голове, а не переписывали бы из книги в книгу национально и политически мотивированные штампы, с реальной историей не имеющие ничего общего.

_______

Прим.: ссылки читаются при наведении на них курсора

Андрей Пауль, историк, «Российско-немецкий исторический семинар»

«Переформат», 24 марта 2014