Велосипедное путешествие по Алтаю (август 2016). День пятнадцатый

Велосипедное путешествие по Алтаю (август 2016). День четырнадцатый

15 августа

Утро было хмурое, но тёплое. Этот день, как и предыдущий был исключительно асфальтовый, всё по Чуйскому тракту. Особо большого дневного пробега не планировали, хотели просто отдохнуть, немного сбросить, накопившуюся за две недели, усталость.

Плотно позавтракали традиционной кашей с сухофруктами, чаем с молоком и мёдом. Вышли на тракт. На дороге обнаружили очередной прокол, и опять у Василия.

После замены камеры покатили вниз по тракту. Облака потихоньку расходились, становилось солнечно, но не жарко. Уже второй день дул постоянный встречный ветер, который не давал расслабиться. Не смотря на то, что ехали постоянно под горку, приходилось постоянно работать педалями, упираться.

Проехали около десяти километров. Показался очередной информационный щит с указателем ближайшей достопримечательности, коих стоит вдоль Чуйского тракта огромное количество. Здесь, прямо у дороги, находится один из самых известных петроглифических комплексов Алтая - Калбак-Таш.

В 2014 году Саша, Вася и я уже бывали здесь, изучили каждый рисунок, многое отсняли, но Марат здесь был впервые. Экскурсии по комплексу, организованные, платные - 100 рублей с человека. Также здесь можно было приобрести сувениры и книги. За два года кое-что здесь изменилось, появились дополнительные постройки, беседки.

Мы спросили у администратора о возможности самостоятельного осмотра комплекса и, по-возможности, бесплатно. Немного подумав, нам дали добро, но предупредили, чтобы мы ничего не портили, не ковыряли, не рисовали. Заплатили символические 100 рублей за один билет и пошли осматривать древние рисунки.

В переводе с алтайского Калбак-Таш переводится, как "плоский камень". До начала XX века памятник оставался незамеченным, так как старая дорога проходила выше современной части Чуйского тракта, а скалы с петроглифами оставались ниже у отвесных скал реки Чуи. Памятник был открыт лишь в 1912 году художниками Д. И. Кузнецовым и Г. И. Гуркиным, которые частично описали его и сделали первые зарисовки петроглифов, что положило начало изучению древних изобразительных памятников Алтая. Серьёзное же научное описание петроглифов урочища началось только в 80-х гг. XX века. Исследования проводились Е. А. Окладниковой и В. Д. Кубаревым, которые описали и скопировали большую часть петроглифов.

Сейчас комплекс насчитывает около пяти тысяч наскальных рисунков разных эпох: поздний неолит-энеолит (конец V-IV тыс. до н.э.), эпоха энеолита-бронзы (III- начало I тыс. до н.э.), скифское время (VIII-II вв. до н.э.), гунно-сарматское время (II в. до н.э.-V в. н.э.), тюркская эпоха (VI-X вв. н.э.).

На плитах скальной возвышенности выбиты тысячи рисунков фигур животных, людей, сцен охоты. На большей части петроглифов эпохи неолита представлены крупные фигуры оленей и козлов. Самая многочисленная группа рисунков относится к эпохе энеолита-бронзы; сюда относятся стилизованные изображения женщин (часто рядом со зверем), колесниц, вьючных быков, погонщиков и воинов, фантастических хищников и домашних животных. Петроглифы скифского времени представлены сценами охоты на оленей, многочисленными животными - маралами, козлами, кошачьими хищниками, волками-собаками. На петроглифах древнетюркской эпохи изображены сцены охоты, изображения диких быков и медведей.

Здесь же, на территории памятника, находятся 30 строк уникальных рунических надписей - и это самое большое скопление рунического текста в России. Их относят к IX-X вв. Понять, о чём же эти надписи помогут переводы, сделанные И. Л. Кызласовым, вот некоторые из них:

"Земля - вечное бытие! Облагодетельствуй дом лекаря-травника: пятикратно возьми жар бесовской болезни, подуй, изгони! Сотвори благодать! Земля-Чернь!"

"Уверуй и очистись!"

"Обретённый мой Отец, снизойдите до меня!"

"Если на Земле пребывающие в болезни исчезнут, на Вечной Земле пребывающие существа придут в замешательство".

Чуйский тракт и река Чуя с утёса Калбак-Таш

Одной из самых интересных является сюжетная группа с "хвостатыми" людьми, имеющими на голове полукруглые образования. Среди них выделяется великан с нарисованным на груди квадратом, который мог изображать вместилище души.

Над хвостатыми людьми легко заметить огромного зверя с зубастой пастью. По одной из версий, это чудовище было поглотителем душ, которое очищало их от скверны перед вступлением в высший мир согласно восприятию мира той культуры. По другой из версий, рисунок шествия людей под мифическим зверем изображает обряд посвящения юношей в мужчин-воинов.

Калбак-Таш был священным местом для народов, проживающих здесь в разное время. Солярные символы, распознаваемые в петроглифах, наводят на мысль, что это место использовалось и как обсерватория, и как некий храм.

Современные посетители среди антропоморфных, зооморфных и солярных изображений находят здесь рисунки летающих тарелок, инопланетян и космических кораблей, что оставляет открытым вопрос, правда ли наши предки были свидетелями визитов внеземных цивилизаций, или это нечто, порожденное воображением древнего художника.

В десяти километрах от комплекса Калбак-Таш, находится местечко с названием Чуй-Оозы, где также есть небольшой петроглифический комплекс. Поехали дальше, в Чуй-Оозы.

Чуй-Оозы

Доехали до Чуй-Оозы, в переводе с алтайского - "устье Чуи". И действительно, в трёх километрах от этого места Чуя впадает в Катунь.

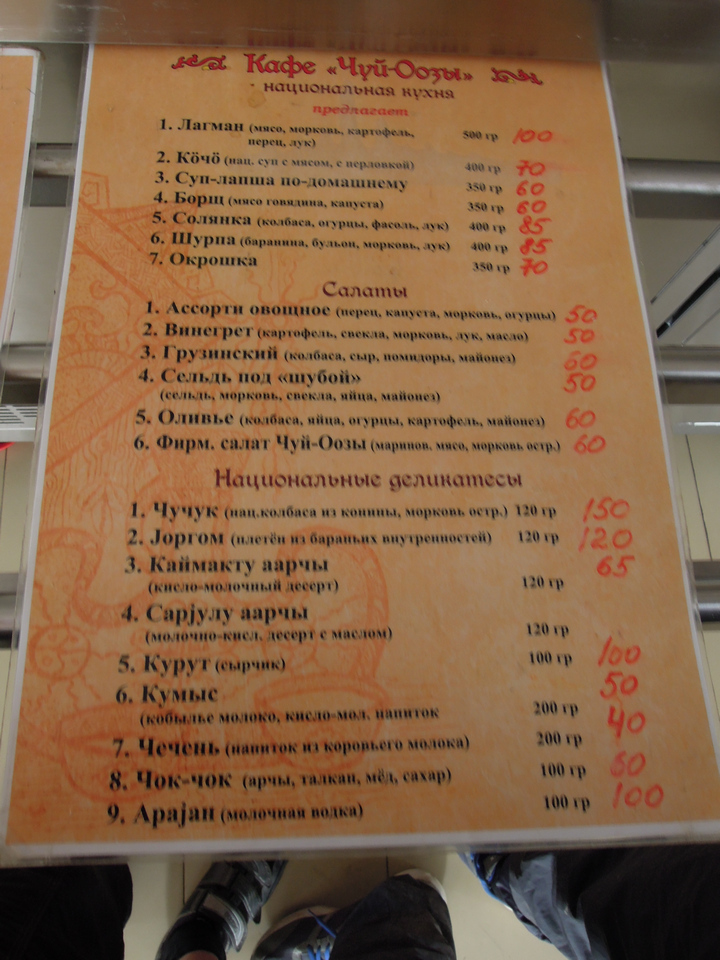

Здесь стоит пара домов, придорожное кафе с гостиницей, туалет.

Рядом с кафе в аиле организован музей, развёрнута экспозиция, посвящённая быту, культуре и традициям алтайцев. Хозяйка музея - женщина в возрасте, одетая в народный костюм с увлечением рассказала нам о сакральной значимости Алтая и алтайцев, о космических силах влияющих на жителей Земли, о судьбе.

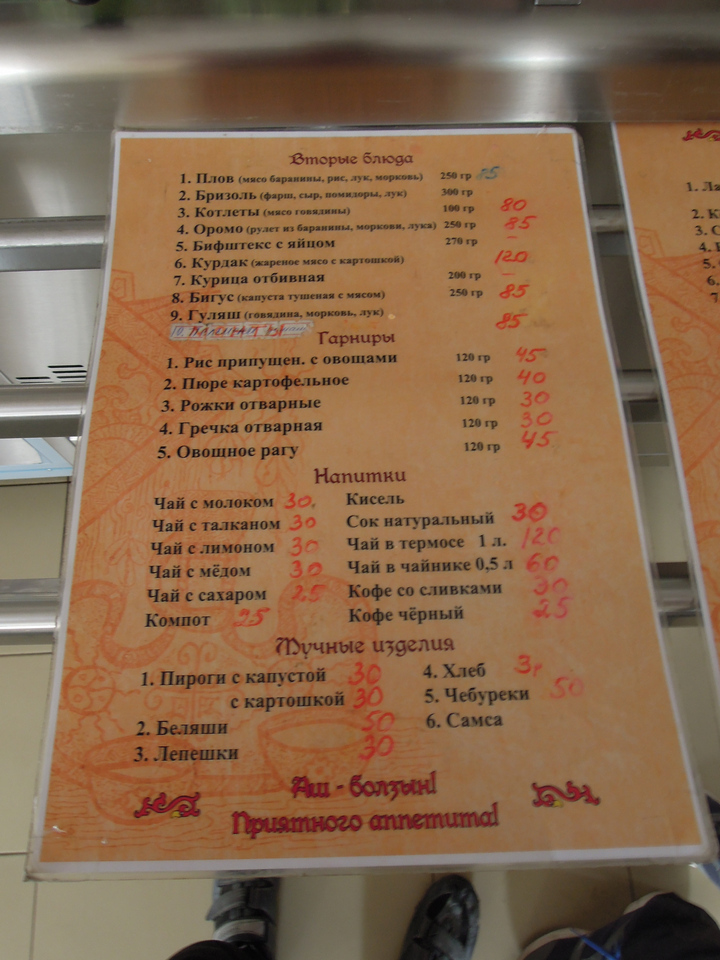

Зашли в кафе, перекусить. Электричества не было, так что из всего многообразия в меню пришлось ограничиться тем, что было горячее - традиционным лагманом, пловом, лепёшками и компотом, Марат попробовал суп из крупы, напоминающий наш рассольник. Пока кушали, в кафе зашла группа американских туристов с экскурсоводом.

Выйдя из кафе, при осмотре техники у Василия опять выявили неисправность - лопнувшую спицу в заднем колесе. Поменяли.

Затем отправились на осмотр петроглифов. Камни с рисунками находятся в паре сотен метров от кафе.

Здесь рисунков не так много, как на Калбак-Таше, но всё равно очень интересно.

Часть рисунков находится на вертикальных камнях, а часть на плоских. Площадь с плоскими камнями огорожена забором.

Состояние рисунков плохое, некоторые уже слабо различимы, многие разрушились под влиянием внешних факторов. Верхний слой камней с набитыми на них петроглифами отлетел. Очень жаль. Наверно, можно было бы сделать навес, сохранить тем самым слой древней культуры. Петроглифы никак не охраняются, есть уже современная писанина.

Утёс с петроглифами

После Чуй-Оозы поехали к смотровой площадке с которой открывался вид на слияния рек Чуи и Катуни. Задержались на повороте, где был снесён бетонный отбойник, внизу, под обрывом, почти у самой реки, лежал искорёженный Камаз. Катастрофа, видимо, случилась совсем недавно. Была растянута полосатая лента, огораживающая место аварии, повсюду валились фрагменты автомобильных фар и пластиковых деталей грузовика.

Река Чуя

Выехав на смотровую площадку, увидели новый мост через Чую, ведущий в село Инегень. По правому берегу до села проложена отличная дорога. По левому берегу уже никто не ездит, подвесной мост через Катунь так и не восстановили после паводка 2014 года, да и ездить там опасно на участке, где дорога идёт по скалистому прижиму над Катунью.

Мост через реку Чуя в сторону села Инегень

А вообще построили два моста - первый через Чую, второй уже в Инегене через Катунь.

Слияние Чуи и Катуни

Полюбовавшись видами слияния рек, поехали дальше - в Иню. По пути заскочили к Ининским стелам - священным каменным истуканам - менгирам.

Стелы являются древним культовым комплексом эпохи бронзы (III-II тысячелетии до н.э.).

Стелы были обнаружены новосибирским археологом В. Д. Кубаревым и представляли на момент находки ограждение древнетюркского поминального комплекса. Археологи подняли и установили стелы в предполагаемом изначальном месте комплекса. Справа от комплекса (если стоять спиной к трассе) и немного в отдалении находится большой каменный курган. С восточной стороны кургана когда-то стояла четвертая стела с зооморфным лицом. Кусок изображения личины отбили и он хранится сейчас в Горно-Алтайском музее им. Анохина.

Ну а дальше Иня. Здесь надолго задерживаться не стали, лишь заскочили в магазин, чтобы купить геркулеса. В этом селе также не было электричества, даже сотовая связь не работала.

Проехали по новому мосту через Катунь, с которого открывается вид на знаменитый Ининский "Цаплинский" подвесной мост. Мост является первым в мире двухцепным мостом подобной конструкции. Он был спроектирован Сергеем Афанасьевичем Цаплиным, выпускником Ленинградского института инженеров путей сообщения.

Уникальный подвесной мост является памятником строительства сталинской эпохи. Строили мост 3000 заключенных 7 отделения Сиблага. После окончания работ заключенным обещалась амнистия, поэтому мост еще назывался "дембельским". Часть заключенных после окончания строительства действительно получила амнистию. На пути по Чуйскому тракту одна машина с амнистированными упала с обрыва. Погибло 27 человек.

Руководил строительством моста сам Сергей Афанасьевич Цаплин. За перевал Чике-Таман трудно было забросить технику и материалы, поэтому максимально использовали местные возможности. Жители села Иня заготовляли для строительства первоклассную древесину лиственницы. Тросы для моста скручивали на льду Катуни с помощью машины. Натягивали канаты вручную. Мост был построен практически за одну зиму. Работали и днем, и ночью при свете фонарей. В апреле 1936 г. прошло первое испытание, когда по мосту одновременно проехали шесть автомобилей ЗИС с грузом от 6 до 8 тонн. 1 мая 1936 г. мост был пущен в эксплуатацию. Это был радостный день для строителей и для жителей села Иня.

Цаплинский мост функционировал до 1970 г. Все время работы он охранялся, на нём висели фонари, стояли сторожевые будки с телефоном. Общая длина моста по настилу составляет 142 метра, опоры моста представляют собой железобетонные рамы высотой 21 метр. Цепи моста перекинуты через вершины опор и закреплены в анкерных плитах. В 1994 г. мост объявлен памятником истории и культуры Российской Федерации.

В 2014 году мы проходили по этому мосту, на левый берег, чтобы потом пробраться вдоль Катуни по скальнику и выйти на дорогу к Инегеню, ведь выше по течению автомобильный мост был сорван поднявшейся рекой.

Через восемь километров въехали в село Малый Яломан. Здесь вдоль дороги местные жители торговали яблоками разных сортов и вкусов. Останавливались машины и автобусы, чтобы их купить, были даже с монгольскими номерами. Мы тоже приобрели маленькое ведёрко за полтинник.

Место живописное, прижатая скалой, Катунь описывает здесь крутую дугу.

Село Малый Яломан

Остановились у скалы, прямо на излучине. Марат пощекотал нервы, угнездившись прямо на обрыве над рекой.

Покатили дальше.

На сорок девятом километре выехали в широкую долину необычайной красоты.

Проехав скальный участок, спустились к реке. Решили здесь остановиться на ночёвку, ибо дальше Катунь уходила вправо от Чуйского тракта в ущелье.

Велосипедное путешествие по Алтаю (август 2016). День шестнадцатый