Энергия малых рек

Стоит в сугробах мельница, ничто на ней не мелется,

Четыре с лишним месяца свистит над ней метелица...

От ветра сосны клонятся, от снега ветви ломятся,

Спит омут запорошенный под коркой ледяной.

На мельнице заброшенной зимует водяной.

.

Вероника Тушнова

***

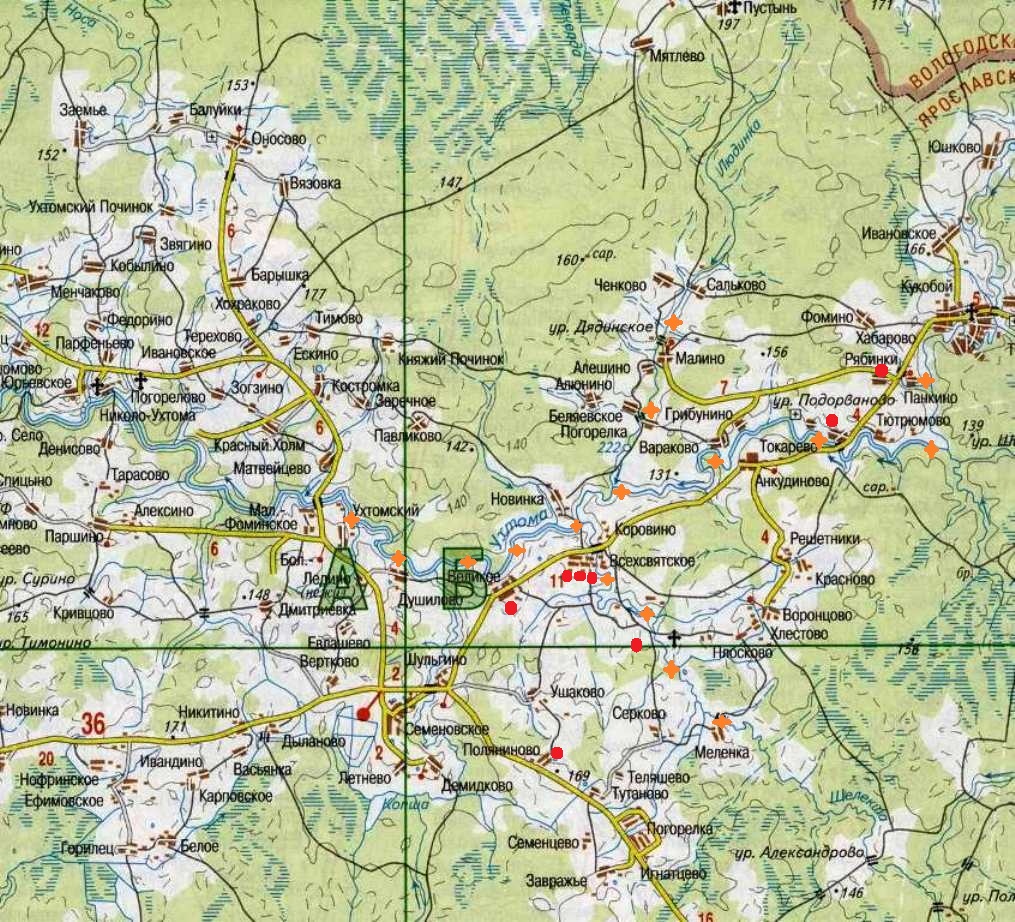

Не только энергию ветра использовали на Руси в древние времена. Большую роль в энергетике средневековья играла энергия текущей воды малых рек. На приведенную ниже карту оранжевыми крестиками я нанес примерные места только части водяных мельниц, которые еще в XIX веке работали на моей малой родине.

.

Каждая такая мельница имела плотину, поднимавшую уровень воды в реке примерно на 1,5-2 м. Благодаря такому каскаду плотин уровень воды в реке был выше современного минимум на метр-полтора. Благодаря этому плоскодонные небольшие речные суда могли подниматься вверх по Ухтоме до с. Кукобой, вверх по Людинке - до д. Сальково, вверх по Шелекше - до д. Меленка, а вверх по р. Копше - до с. Семеновское.

.

Первые упоминания о применении водяного колеса относятся к глубокой древности. Аполлоний Пергемский упоминал о водяном колесе еще в 240 году до нашей эры. Уже тогда водяное колесо использовали в качестве привода для водяных мельниц, для подъема воды для орошения полей, для откачки воды из шахт, привода кузнечных молотов и даже для привода всевозможных станков.

.

На этой карте оранжевыми крестиками обозначены водяные мельницы и остатки плотин, а красными кружками - ветряные мельницы следы, которых я видел в детстве в 50-е годы прошлого века в окрестностях моего родного села Всехсвятское, д. Великое Село и д. Полениново.

.

Считается, что первые водяные колеса были подливными. Нижняя часть такого колеса с лопастями погружалась в поток, и вода вращала колесо, толкая его в нижней части. Коэффициент полезного действия таких колес составлял около 30% энергии водного потока. Другой тип водяных колес - наливные, в них поток воды натекал на верхнюю часть колеса, такие колеса имели КПД порядка 70%, что близко к КПД современных турбин. Водяные колеса имели довольно большой диаметр - до 2 м и более.

.

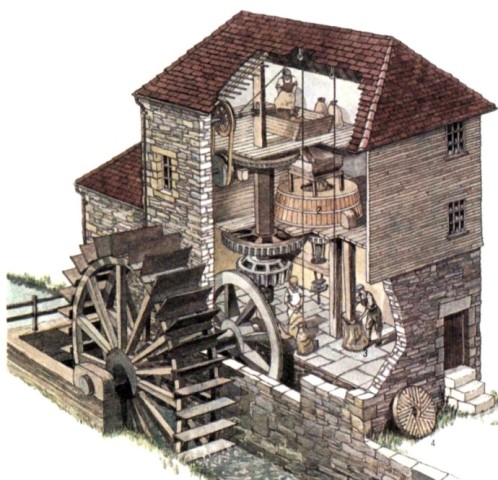

Водяная мельница с подливным колесом. Вода из плотины попадает на колесо снизу.

.

Водяная мельница с наливным колесом. Вода из плотины на колесо падает сверху. Водохранилища наполнились полностью, и лишняя вода переливается через край, речка продолжает течь. Вода перестает переливаться, когда приток ее в водохранилище станет равен струе, которая крутит водяное колесо. Такое на водяных мельницах случалось очень редко, так как на колесо попадала только малая часть речного стока.

.

Наливные колеса были неудобны на малых речках и ручьях: когда уровень воды в водохранилище падал, то вода переставала поступать на колесо. Для решения этой проблемы приходилось делать несколько колес, укрепленных на разном уровне, и поочередно, по мере снижения уровня воды, переключаться с одного на другое. Можно было решать эту проблему иначе, постепенно снижая водяное колесо.

Водяная мельница с высокой плотиной на небольшой речке. Вода в это водохранилище набиралась во время весеннего паводка и потом расходовалась все лето. Уровень воды в водохранилище за лето сильно падал.

.

Полуразрушенная водяная мельница на ручье.

.

Водяные мельницы нередко делали на совсем незначительных речушках, почти на ручьях. Зимой водяные мельницы не работали: зимой зерно мололи или на ветряных мельницах, или на ручных. На водяных мельницах старались молоть зерно впрок - так, чтобы муки хватило на зиму и на весну.

.

Но долго хранить муку было сложнее, чем зерно. Зерно расхищали мыши, но от них спасали плотно срубленные амбары и кошки. Муку хранили в сухом месте в специальных ларях - больших плотных ящиках с крышкой, обязательно в сухом месте. В муке заводились мучные клещи, поэтому муку перед употреблением приходилось просевать через решето. У каждой хозяйки был в доме ларь для муки, и на кухне (в кути) непременно на стене среди прочего висело решето.

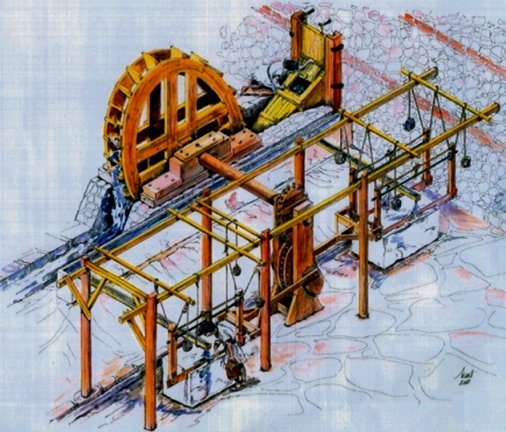

Устройство водяной мельницы.

.

Передача движения на водяной мельнице из одной плоскости в другую перпендикулярную плоскость. Устройство сделано гениально просто.

.

Если на ветряных мельницах жернова располагались ниже крыльев и ротора, то на водяных они чаще всего были выше водяного колеса. В остальном жернова и механизмы передачи движения и увеличения угловой скорости вращения были практически одинаковые. В жерновах вращался верхний каменный диск, а насечки были на обоих дисках. Мука ссыпалась с нижнего диска по желобу.

.

В древней Руси на речках устраивались каскады водяных мельниц. Верхнюю плотину строили там, где подъем воды от нижней плотины практически сводился уже к нулю. Благодаря каскаду плотин речка превращалась в ступенчатый водоем. На судоходных реках устраивали шлюзы, через которые суда с одной ступеньки переходили на другую.

Устройство и принцип работы шлюза.

.

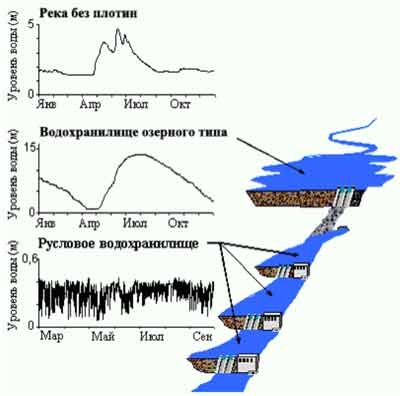

Схема каскада водохранилищ и графики уровня воды в реке без плотин и той же реки, но с плотинами. Сезон года, когда уровень воды высокий, на реке с плотинами растянут. Такая река судоходна не только в мае и июне, но с мая по октябрь.

.

Русловые водохранилища от водохранилищ озерного типа отличались тем, что в первых уровень воды не поднимали выше берегов, и пойму реки такие водохранилища не заливали. При устройстве более высокой плотины водохранилище получалось больше и выливалось за пределы речных берегов, затопляя пойменные террасы. Наши предки водохранилища озерного типа никогда не устраивали, так как пойменные террасы были самыми плодородными элементами ландшафта. Сюда ежегодно во время разлива рек поступал плодородный ил, здесь были самые продуктивные луга. На моей родине в пойме реки Шелекши близ ее устья выращивали капусту. После коллективизации капусту там выращивать перестали, но луга в этом месте были классные и высокопродуктивные. Урочище это по-прежнему называли Капустницей.

.

К сожалению, в ХХ веке на реках при сооружении гидроэлектростанций стали устраивать водохранилища только озерного типа. При этом вода заливала не только пойменные террасы, но и надпойменные. В результате самые плодородные земли в бассейне средней и верхней Волги были затоплены, что сильно подорвало сельскохозяйственное производство России. Рыбинское водохранилище затопило угодья нескольких больших районов Ярославской и Вологодской областей с самыми плодородными почвами. В междуречье Мологи и Шексны располагались земли, на которых началось земледелие еще в неолите, как в междуречье Тигра и Ефрата.

.м

.

.

Энергию рек наши предки использовали не только для размалывания зерна. С помощью хитрых механизмов энергию вращающегося водяного колеса использовали для распиловки бревен на доски и бруски (пилорамы), а в древнем Риме и Византии - и для распиловки каменных блоков.

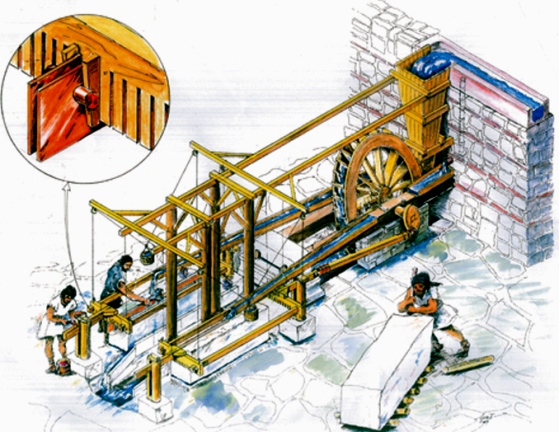

На этих рисунках изображены распиловочные станки времен Римской империи в Средиземноморье. (Paul Kessener. “Мраморные фабрики Западной Анатолии" 2000).

Мастерская была оснащена водяным колесом и связующей системой тяг, которая преобразовывали вращательное движение водяного колеса в поступательное движение, необходимое для распиловки каменных блоков и производства мраморных слэбов на блоки. Обнаружены развалины каменной пилорамы в Эфесе (VI-VII вв н.э.). Они показывают, что оборудование пилорам было сильно усовершенствовано по сравнению с тем, что было раньше в Иераполисе.

.

Когда археологи откопали остатки этих пилорам в Турции, то они не имели представления о том, что это такое и обратились за помощью к господину Nihat Komurcuolu, инженеру-конструктору, который сразу понял важность находки. Более того, он построил уменьшенную модель такой пилорамы в масштабе 1:4 и доказал, что она могла функционировать. Скорость пропиливания камня было около 6-7 мм/час. Рабочий, трудясь по 12 часов в день, мог производить за год примерно 330 кв. м. пропилов камня. Согласно Мангарцу, такие машины позволяли увеличить объем продукции в 12 раз по сравнению с ручным трудом.

.

В Словаре промысловой лексики Северной Руси XV-XVIII вв., изданной в 2003 г. в С.-Петербурге, я нашел множество упоминаний о ветряных и водяных мельницах в бассейнах Северной Двины, Сухоны и Онеги, а также на побережье и островах Белого моря. Словарь цитирует записи из монастырских хозяйственных книг. Так, мельница с жерновами упоминается в купчей Соловецкого монастыря в 1580 г. Меленка по речке с водяным приводом упомянута под 1482 г., еще 2 меленки котловки крестьянские под 1595 г.

.

" На реке Пудюг стоит мельница Шишкинская, на реке запруда, а по ту сторону реки стоит анбар а в нем двои жернова и колесы на ходу", - было записано в 1675 г. В 1623 г. была отмечена в монастырских книгах и мельница колесная на речке Ухтоме. Оказывается, были водяные мельницы вешние, которые стояли на ручьях, и воды в их запрудах хватало только на работу весной.

.

Были мельницы колотовки, в которых движение водяного колеса приводило в движение не жернов, а пест-колот в ступе. В 1675 г. упоминается мельничник Июда Максимов в Михайловской деревне. А мельничнику Ондрюшке Курице в 1659 г. дано 6 рублей за то, что он живет на мельнице.

.

За 1585 г. записано: "Спасскому ж монастырю дано ... на сенные покосы пустошь Чинковская ... против их монастырские мельничные запруды на реке на Теш по заводное болотцо" и далее. В 1587 г. записано: "Запруды збивали на верхнеи реки, дал две деньги". В 1631 г. жернова стоили 8 рублей.

.

Из этого, по-моему, можно сделать только один вывод: в XV и XVI вв. в Северной Руси водяные мельницы были обычным делом. Они строились в каждой деревне.

.

Приведу несколько фотографий, доказывающих, что плотин на малых реках в прошлом было действительно много. При строительстве плотины использовались крупные камни и бревна. Нередко бревна вбивались в дно речки, и к ним были прислонены камни-валуны. В других случаях из бревен рубили клодцы, их ставили в ряд один к другому на дно реки и заполняли камнями, в третьих случаях плотину делали из кирпича как толстую стену.

.

Остатки старой плотины.

.

Столбы, торчащие из воды, - это тоже остатки плотины.

.

Наверняка плотины на реках наши предки делали сообща -"всем миром". И водяная мельница наверняка являлась собственностью общины, которая поручала контролировать работу на ней одному из своих членов. Разве что на совсем мелких речках и ручьях водяные мельницы устраивали отдельные семьи. Но и в этом случае распределение будущих плотин вдоль реки или ручья утверждали на сходе, чтобы все было по-справедливости.

.

Часто остатки древних плотин путешественники по рекам принимают сегодня за остатки мостов. Но порой такие "мосты" когда-то были и мостами, и плотинами одновременно, или только плотинами, вот как эта.

.

Этот вал камней, перегораживающих реку, скорее всего, - остатки разрушенной плотины. Возможно, когда-то они наполняли бревенчатые колодцы, но плотина могла быть и невысокая, каменная.

Плотину из речных и ледниковых камней-валунов, возможно, сделали и не для мельницы, а для того, чтобы поднять уровень воды для проведения небольших судов. Когда-то по этой речке Комеле проходил важный водный путь из бассейна Волги в бассейн Северной Двины. Но такими плотинами-запрудами из камней могли пользоваться и устроители водяных мельниц. По трубе или желобу струя воды из такой вот запруды могла подаваться на водяное колесо и вращать его.

На Комеле немало таких вот невысоких каменных запруд-плотин.

.

Такие запруды-плотины на реке Комеле могли сохраняться тысячелетиями.

.

Думаю, что запруды из камней делали те, кто проводил по речкам суда с грузами. Такая невысокая и несплошная плотина-запруда, через которую вода переливается, удобна для ее прохождения небольшим челном или лодкой. Для этого в одном месте нужно чуть понизить плотину, вода устремится в образовавшийся проем и вынесет челн. Но только после прохождения суденышка проем следует снова заделать камнями, чтобы уровень воды в запруде не снижался.

Каменная запруда на речке поддерживается жителями деревни.

.

А это остатки древней плотины водяной мельницы. Вода, переливающаяся через край плотины, падая, вымывает глубокую яму.

.

Места, где располагались древние водяные мельницы, на речке можно определить не только по остаткам плотин, но и по омутам, глубина которых значительно больше, чем глубина в основном русле. Такие омуты были когда-то вымыты переливающейся через край плотины водой. Порой ямы под бывшими плотинами бывают глубиной до 4-5 м, тогда как в русле глубина реки редко быват глубже полутора метров.

.

На моей родине протекают две малые реки - Ухтома и впадающая в нее Шелекша. На Шелекше на протяжении 3 км ее течения есть несколько омутов, в которых мы - мальчишки - с удовольствием купались и удили рыбу. Один из омутов находился прямо в селе Всехсвятское и назывался Купательный, второй - выше от него в 1 км, он назывался Быково, третий омут был выше по течению второго - в деревне Бельбякино. На Ухтоме на протяжении 4 км ее течения было 4 омута: самый глубокий находился в с. Великое, другой примерно в 1 км выше него (назывался Ивановское плесо), третий находился близ устья Шелекши и четвертый - в устье Людинки.

.

Водяная мельница зимой.

.

Легенды гласят, что водяные приписаны к каждой водяной мельнице. Они живут в омуте и пасут здесь стада своих сомов да налимов. Чтобы поймать в омуте рыбу, надо что-то подарить водяному., нуждается в проверке.

.

В детстве мы частенько ходили купаться на Великосельский омут. Там от бывшей здесь когда-то плотины водяной мельницы еще сохранилась пара столбов в воде возле берега. Яма под бывшей плотиной была очень глубокая. Мы соревновались друг с другом на предмет, кто донырнет до дна этой ямы и поднимет с ее дна камушек. Удавалось это (даже взрослым парням) не всем. Помню, как я нырял в эту яму с открытыми глазами и плыл ко дну все глубже и глубже. Вода на дне была холоднющая, там было темно, а столб воды давил на уши. Было страшно. Но пару раз я все-таки достигал дна и с гордостью поднимал со дна зажатый в руке маленький камушек.

.

Все почему-то рассказывали, что в этой яме жил водяной. Кстати, согласно поверьям, водяные были "приписаны" к каждой водяной мельнице. Мы вроде бы и не верили в водяных, но вот в одиночку купаться в таких омутах побаивались.

.

Бродя вдоль речки с удочкой или спинингом, я часто обращал внимание на странные небольшие заводи, происхождение которых объяснить тогда не мог. Заход в эти небольшие (6-7 м длины и 3-4 м ширины) заводи был не по течению, а против течения. Некоторые из таких заводей были довольно глубокие, и в них держалась рыба, росли кубышки и рдесты, другие были сильно заилены. Но поражало то, что они были одного размера и не были связаны с боковыми протоками реки.

.

Много позже, изучая использование малых рек в древности для перевозки грузов, я пришел к выводу о том, что все эти заводи были искусственными. В них могли заводить лодки и челны для разгрузки и погрузки, в такие заводи при сплаве леса могли заводить пойманные на течении реки бревна, чтобы потом спокойно вытащить их на берег.

.

Так можно было объяснить происхождение заводей в селах и деревнях. Но некоторые заводи находились в таких местах, где подъехать к ним было невозможно. Я считаю, что такие заводи были сопряжены с плотинами на реке и служили для перетаскивания лодок и челнов с участка реки ниже плотины на участок выше плотины и наоборот. Такие заводи могли заменять путешественникам шлюзы. Эта гипотеза, разумеется, нуждается в проверке.

.

© Галанин А.В. Энергетика древней Руси

Источник (в сокр.)