Несколько шагов от "А" до "Я"

"...Многие же будут первые последними, и последние первыми"

(Мф 19, 30)

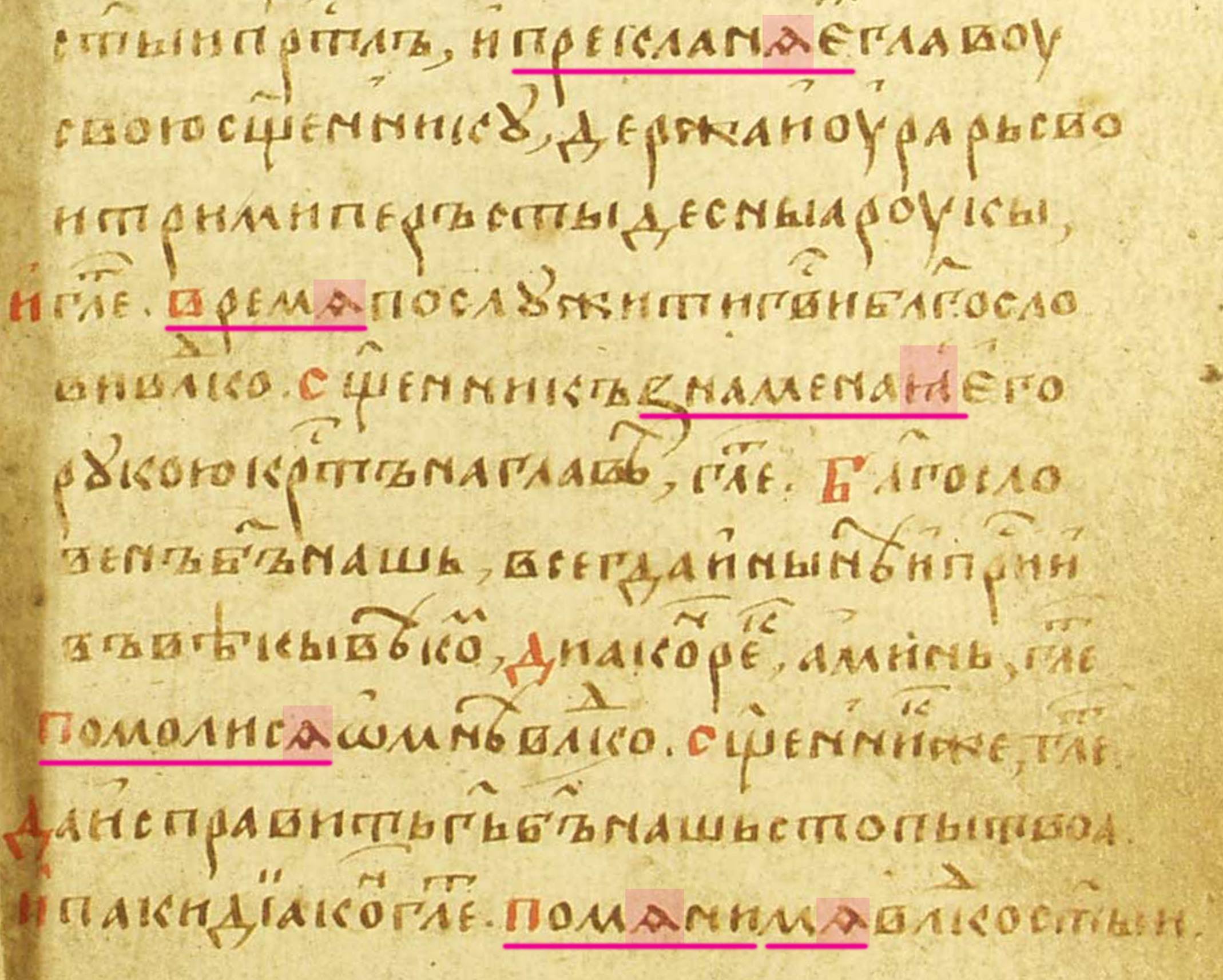

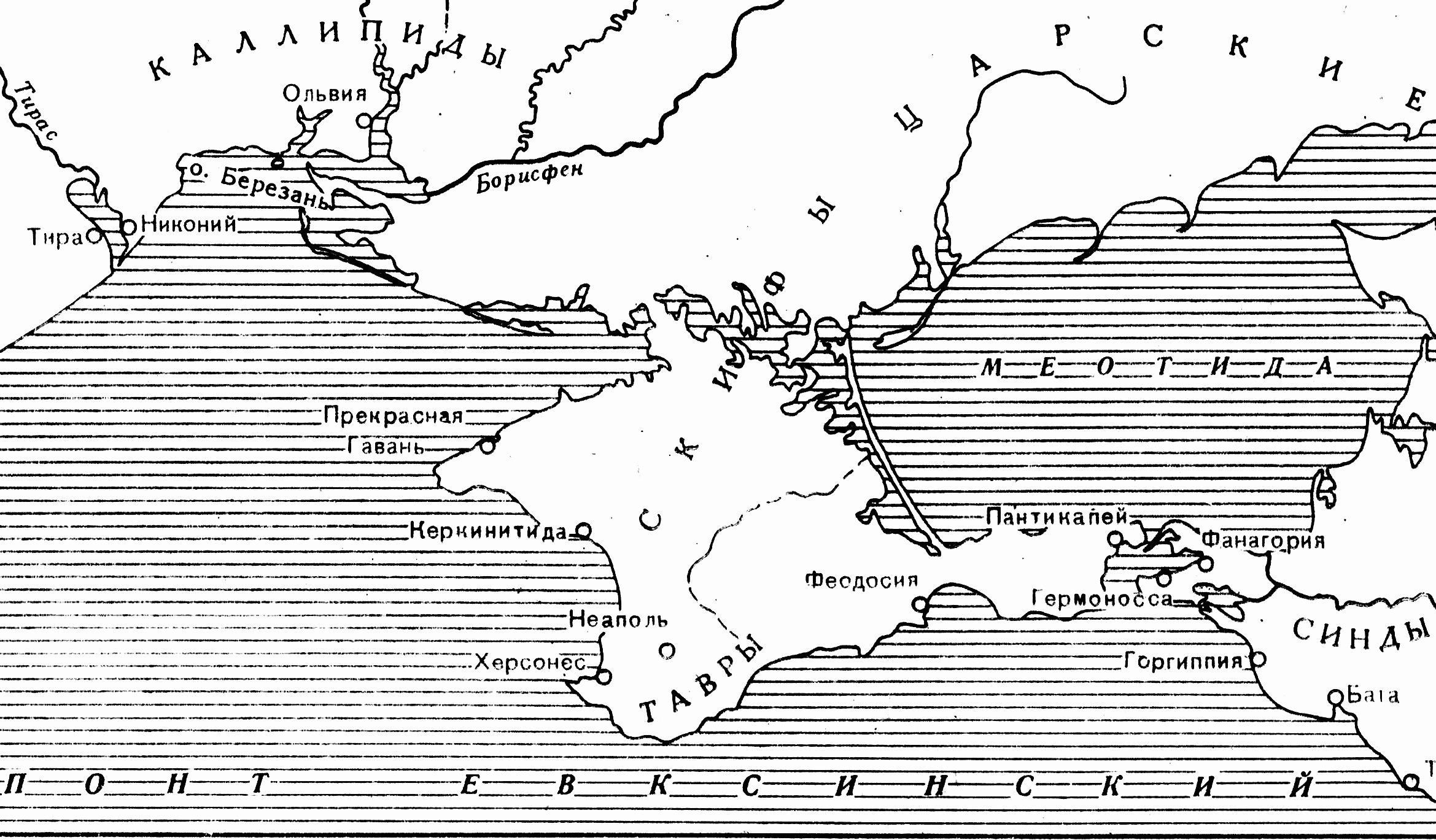

Изучая альбом Г.И. Соколова "Античное Причерноморье" (Л., 1973), столкнулся с весьма интересной графикой греческой буквы "А" (альфа): вместо привычной нам горизонтальной черты - "уголок" из перекрещивающихся линий, что весьма похоже на встречающийся в древнерусской письменности малый юс:

(примеры юсов из рукописи XV века)

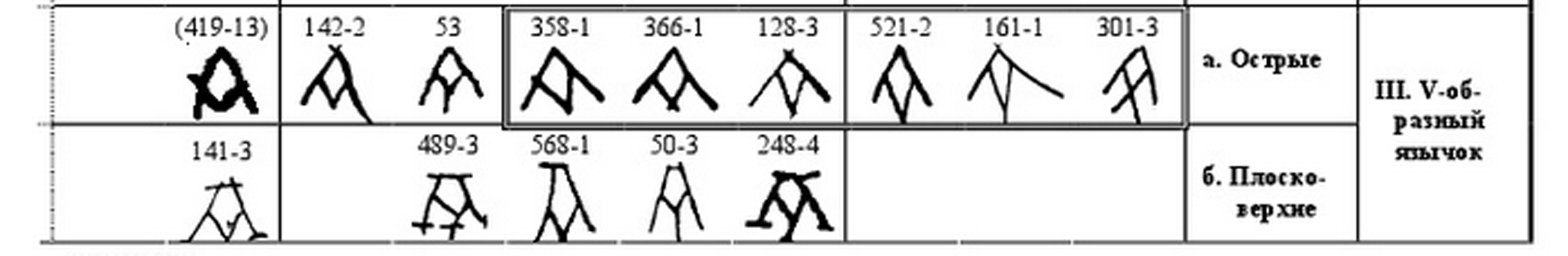

1. В Палеографических таблицах, опубликованных в Х-м томе "Новгородских грамот на бересте", данная особенность именуется - на с. 216-217 - "v-образный язычок").

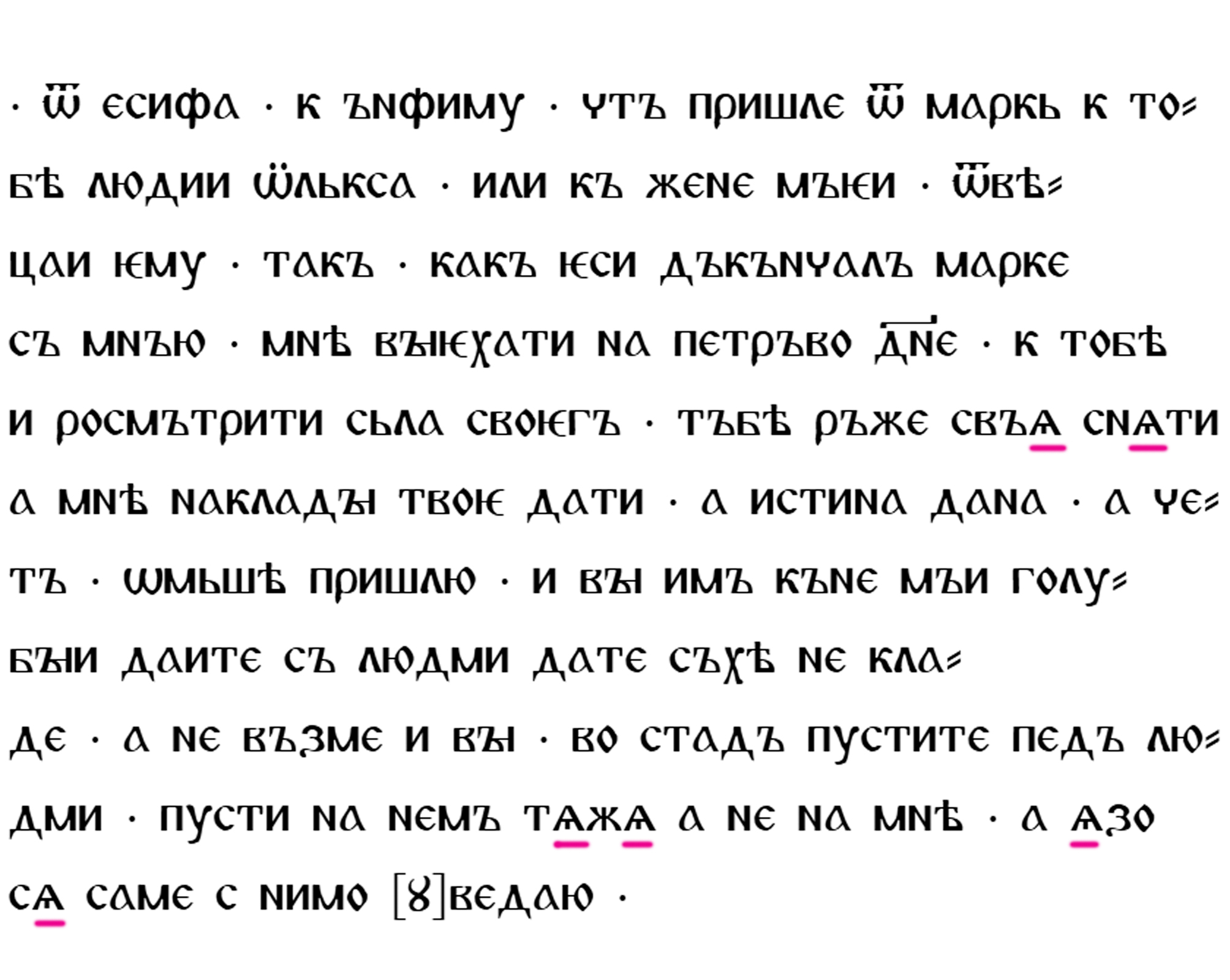

В качестве примера можно привести грамоту № 142:

(обратим внимание на то обстоятельство, что древнерусское письмо принципиально отличает эту букву от "А")

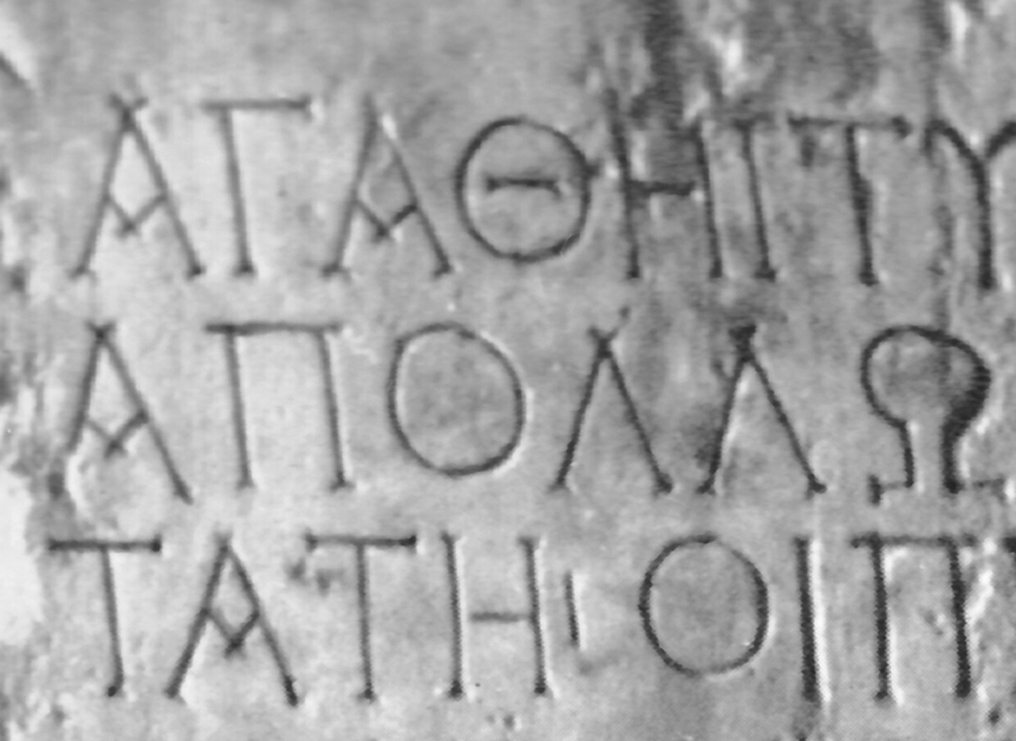

2. Посмотрим повнимательнее на древнегреческие эпиграфические памятники из альбома Г.И. Соколова:

Надгробие из Ольвии (IV в. до н.э.; Москва, ГИМ, инв. 11766; фото полностью).

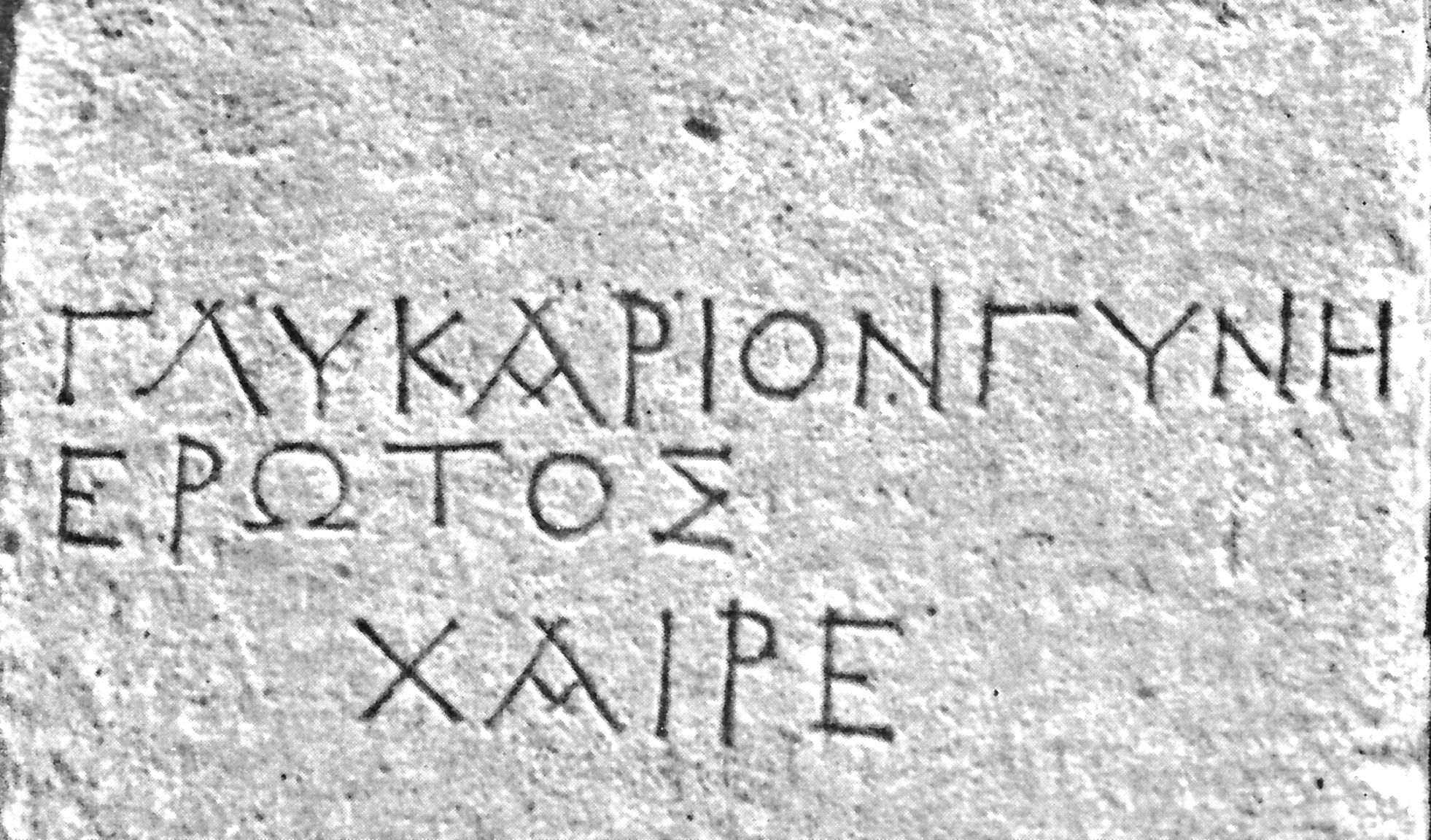

Надгробие Гликарии (кон. II в. до н.э.; СПб., Эрмитаж, инв. Пан. 147; фото полностью). Поступило из музея Керчи.

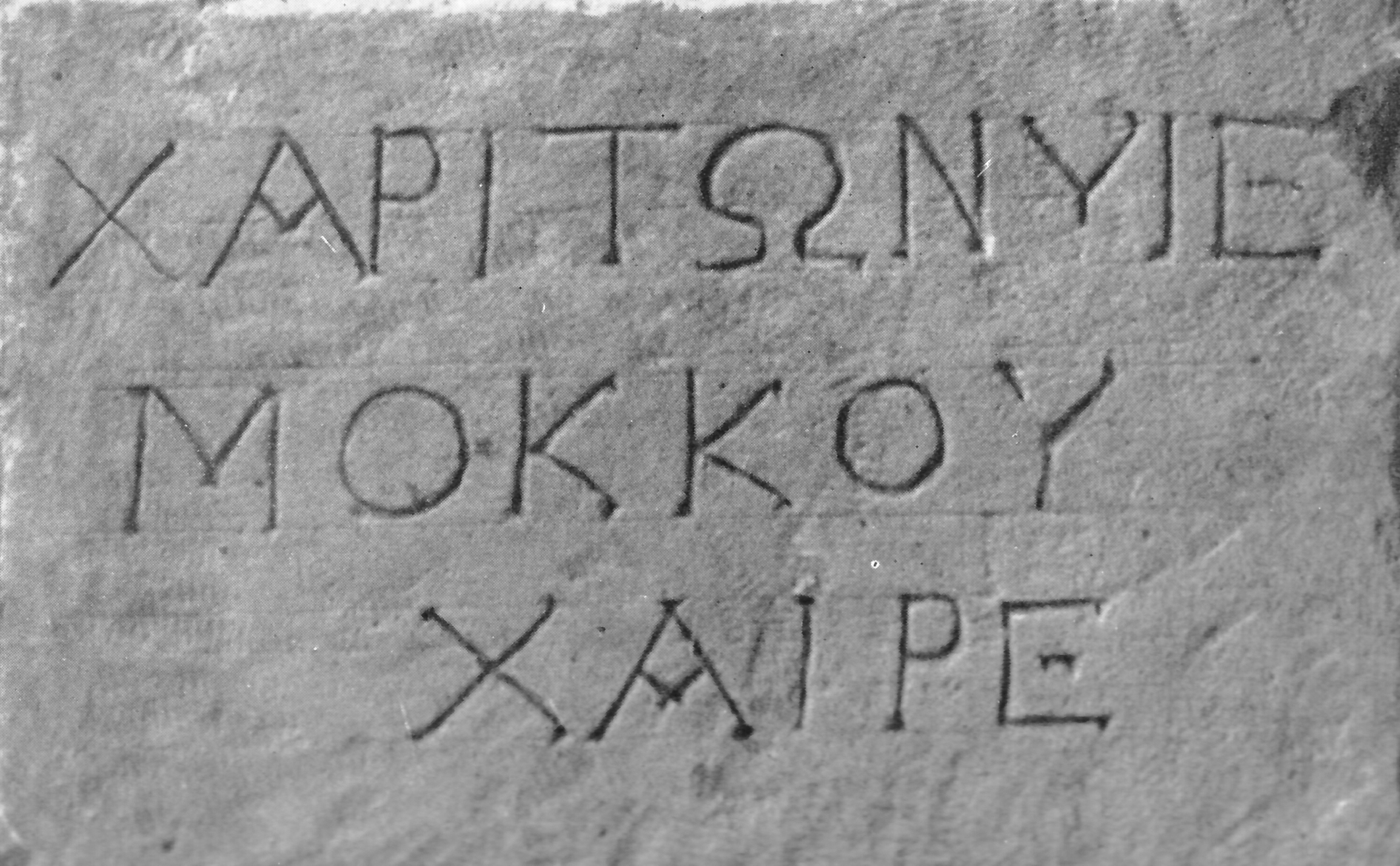

Надгробие Харитона (первые века н.э.; СПб., Эрмитаж, инв. Пан. 140; фото полностью). Найдено в Керчи.

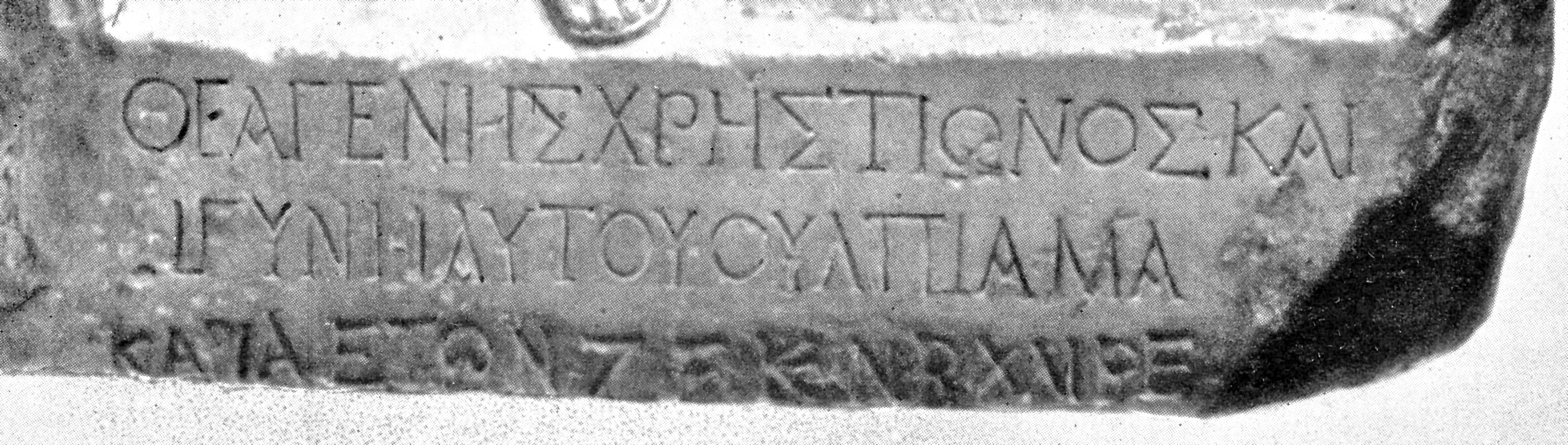

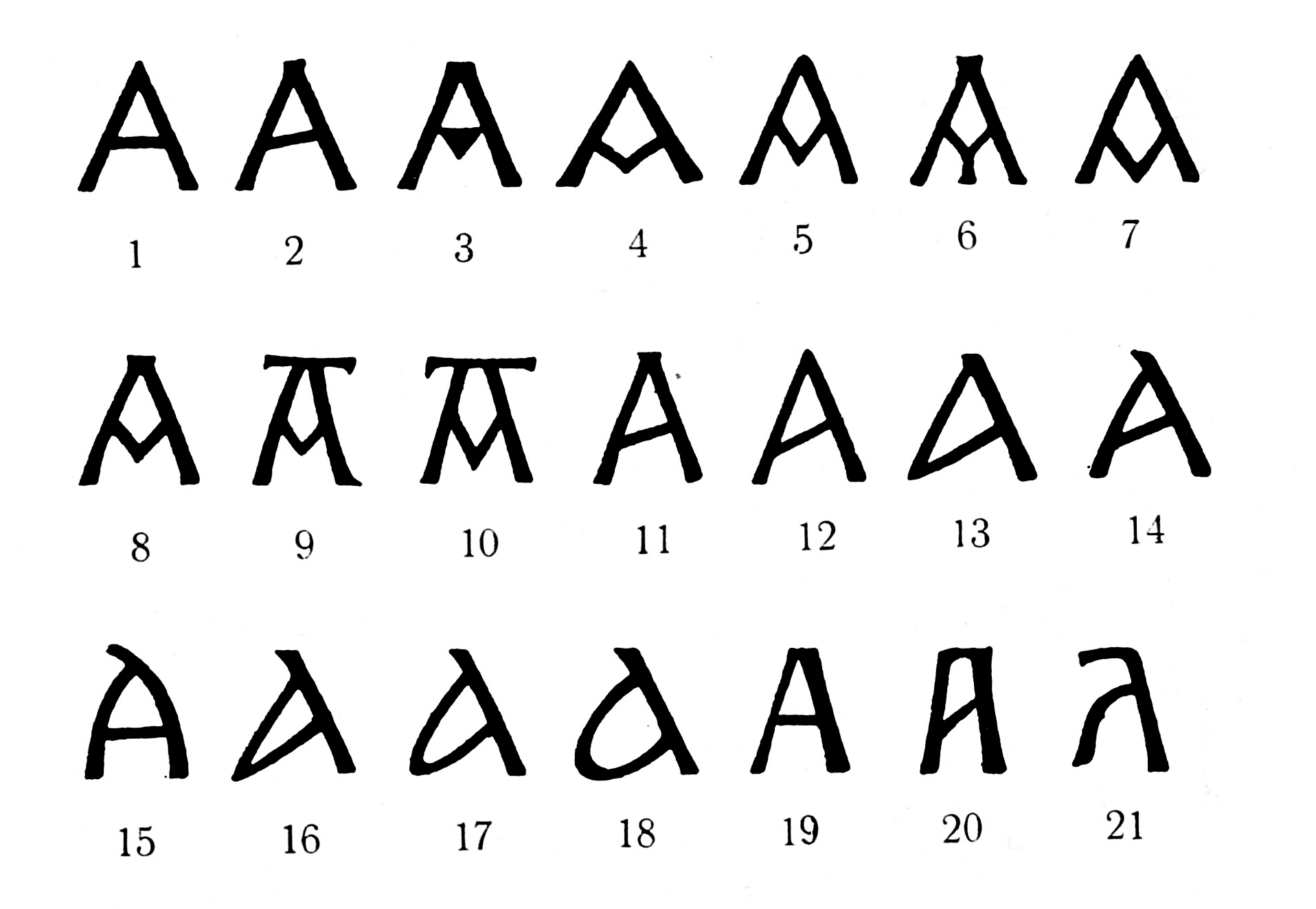

Надгробие Феагена и Макарии (I-II вв. н.э.; СПб., Эрмитаж, инв. Х.1793.I; фото полностью). Найдено на некрополе Херсонеса.

Надгробие с доспехами и оружием (I в. н.э.; Севастополь, Истор.-археол. музей, инв. 3691). Найдено в насыпи у южной оборонительной стены Херсонеса.

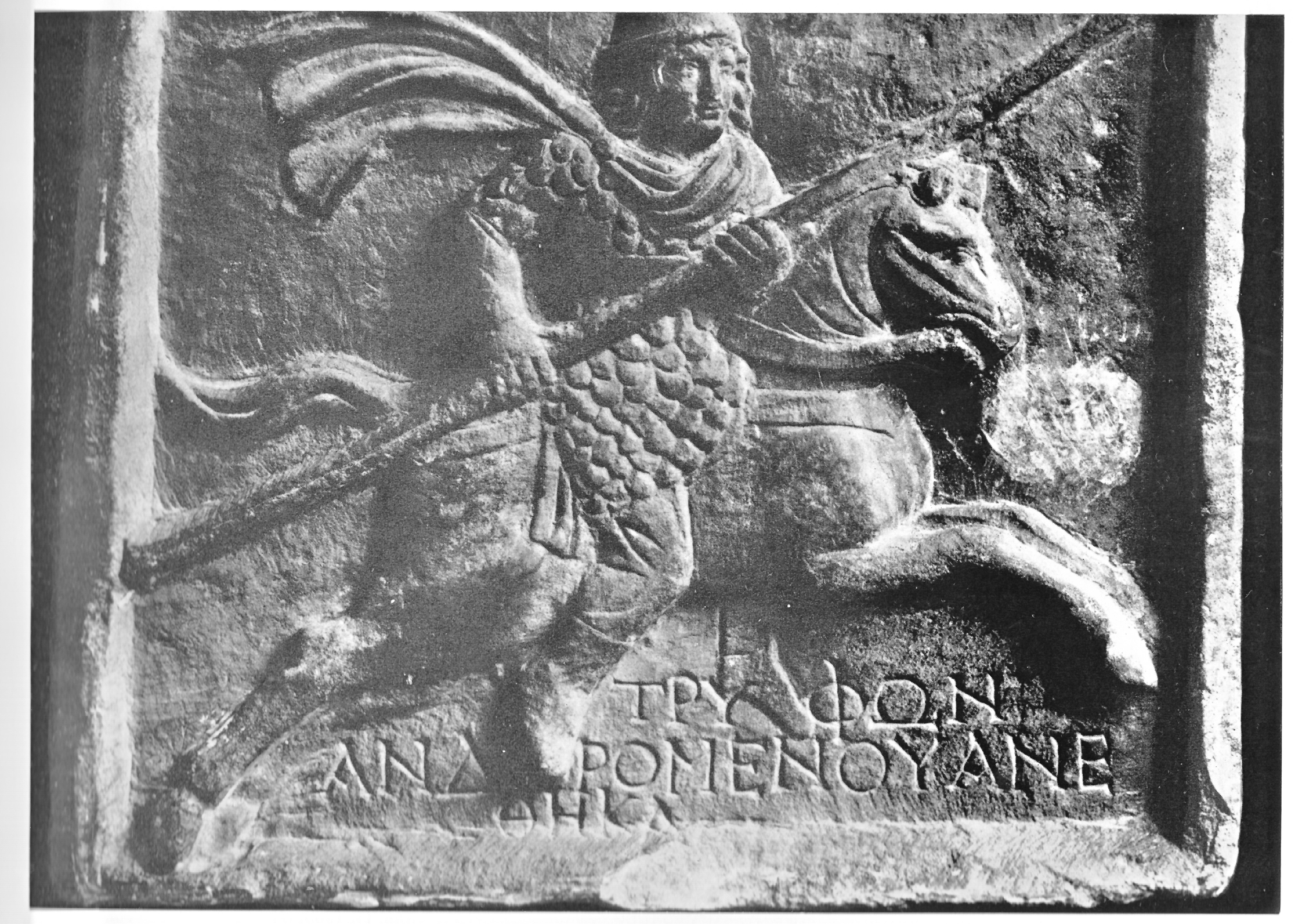

Рельеф Трифона из Танаиса (II в. н.э.; СПб., Эрмитаж, инв. Т.Н.304). Найден в Танаисе (в 1853 г.).

Рельеф саркофага супругов Фемиста и Василики (II-III вв. н.э.; Севастополь, Истор.-археол. музей, инв. 1/35678). Найден в северном районе Херсонеса.

3. Разброс датировок приведенных памятников достаточно значительный, чтобы появился соблазн предположить своего рода "традицию" употребления такой специфичной графики "А" в "капитальных" надписях. В то же время географический разброс, казалось бы, дополнительно свидетельствует в пользу широкой распространенности такой "традиции".

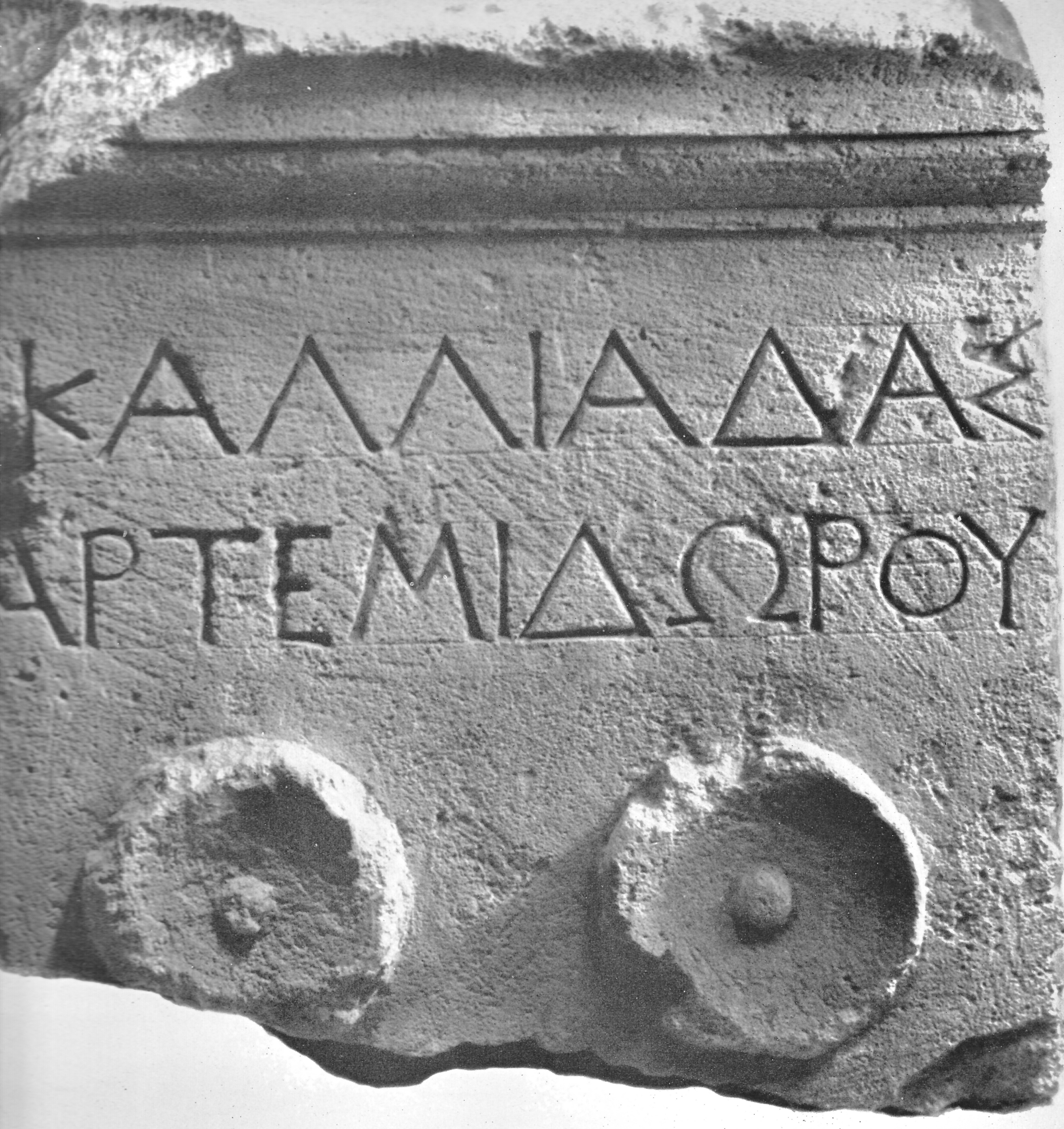

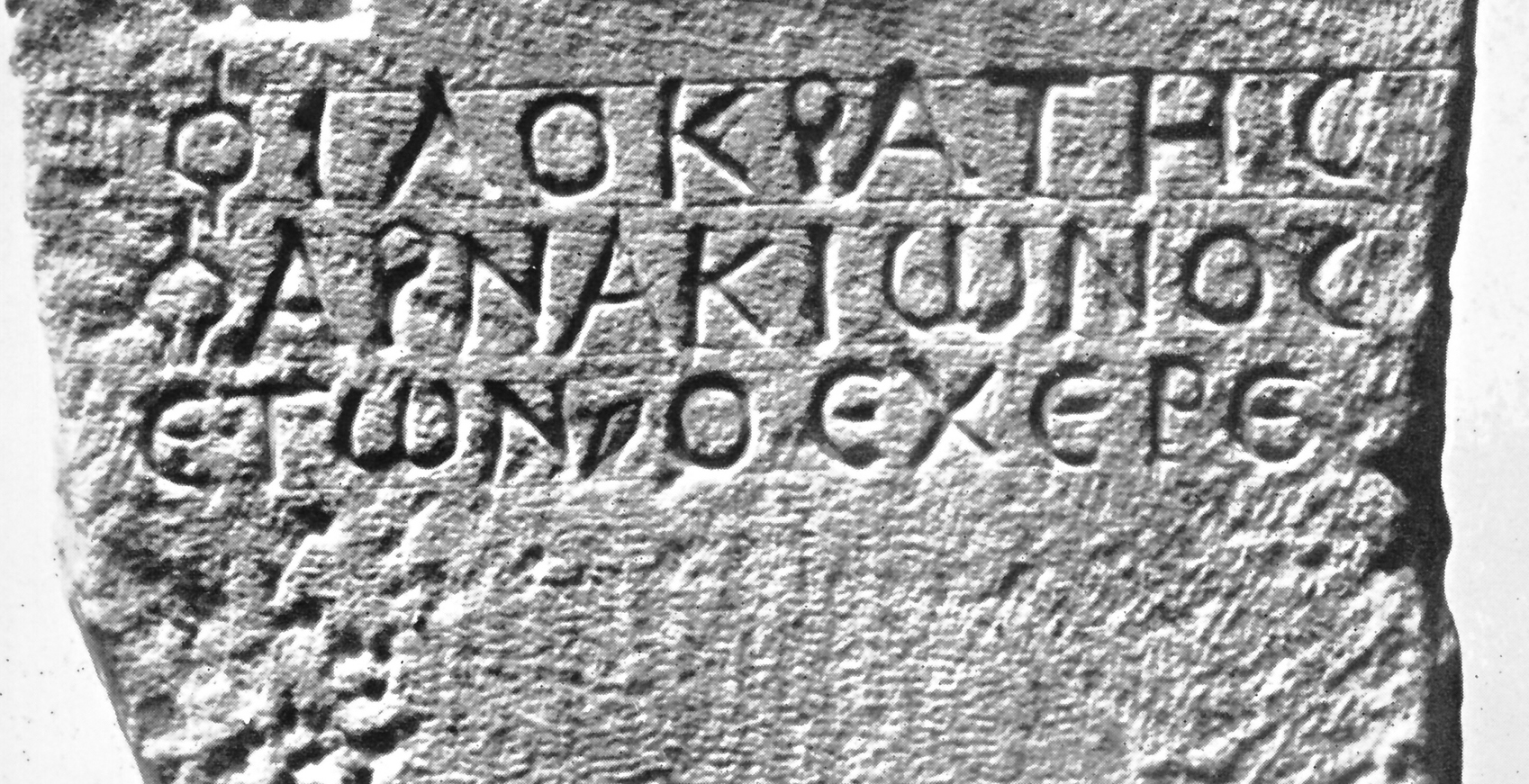

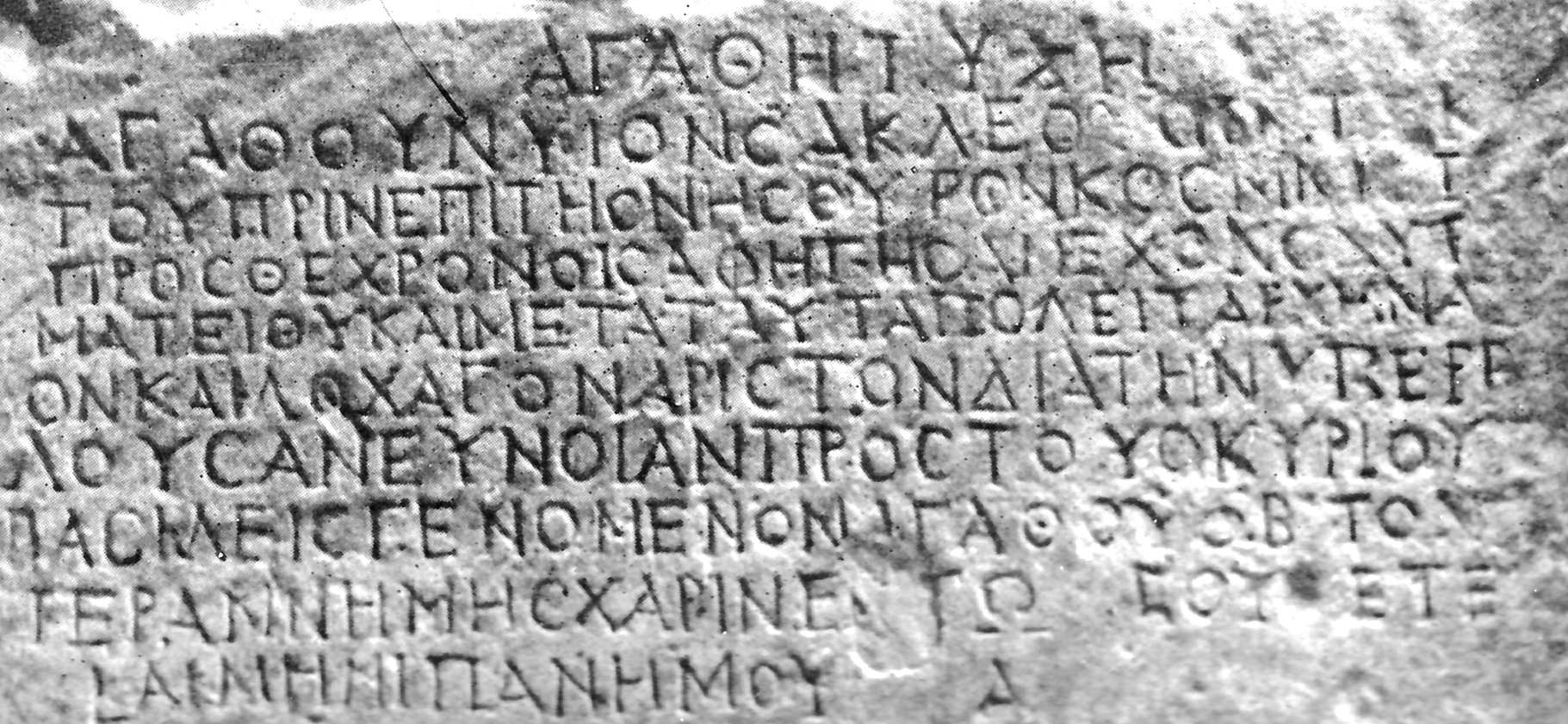

4. Однако, было бы преждевременным говорить о какой-то исключительности (по времени использования или же - по месту распространения) данного графического варианта, поскольку в том же самом альбоме есть изображения текстов с вполне привычным начертанием "А":

Надгробие Майи (IV-III вв. до н.э.; Керчь, Ист.-археол. музей, инв. К-2879). Найдено в Керчи (ср. с фото того же памятника, но сделанного с неудачным расположением подсветки).

Надгробие Каллиада (IV-нач. III в. до н.э.; Севастополь, Истор.-археол. музей, инв. 4/36504). Найдено при раскопках оборонительной стены Херсонеса.

Надгробие Филократа (I-II вв. н.э.; Севастополь, Истор.-археол. музей, инв. 29911; фото полностью). Найдено при раскопках в районе цитадели Херсонеса.

Надгробие Агафа (179 г. н.э.; Москва, ГМИИ, инв. Ф.373; фото полностью). Найдено близ Фанагории.

Надгробие Скифа, сына Феагена (II в. н.э.; Севастополь, Истор.-археол. музей, инв. 3663). Найдено в районе цитадели Херсонеса.

5. На этом закончим обзор альбома "Античное Причерноморье" и со счетом 7:5 побеждает, хотя, разумеется, никакой количественный подсчет в данном случае ни о чем не говорит, поскольку упомянуты далеко не все выявленные к настоящему времени надписи. С другой стороны, даже при такой выборке можно говорить о том, что только памятники II в. н.э. из Херсонеса представлены не одним "доминирующим" вариантом графики "А", а двумя "равноправными"...

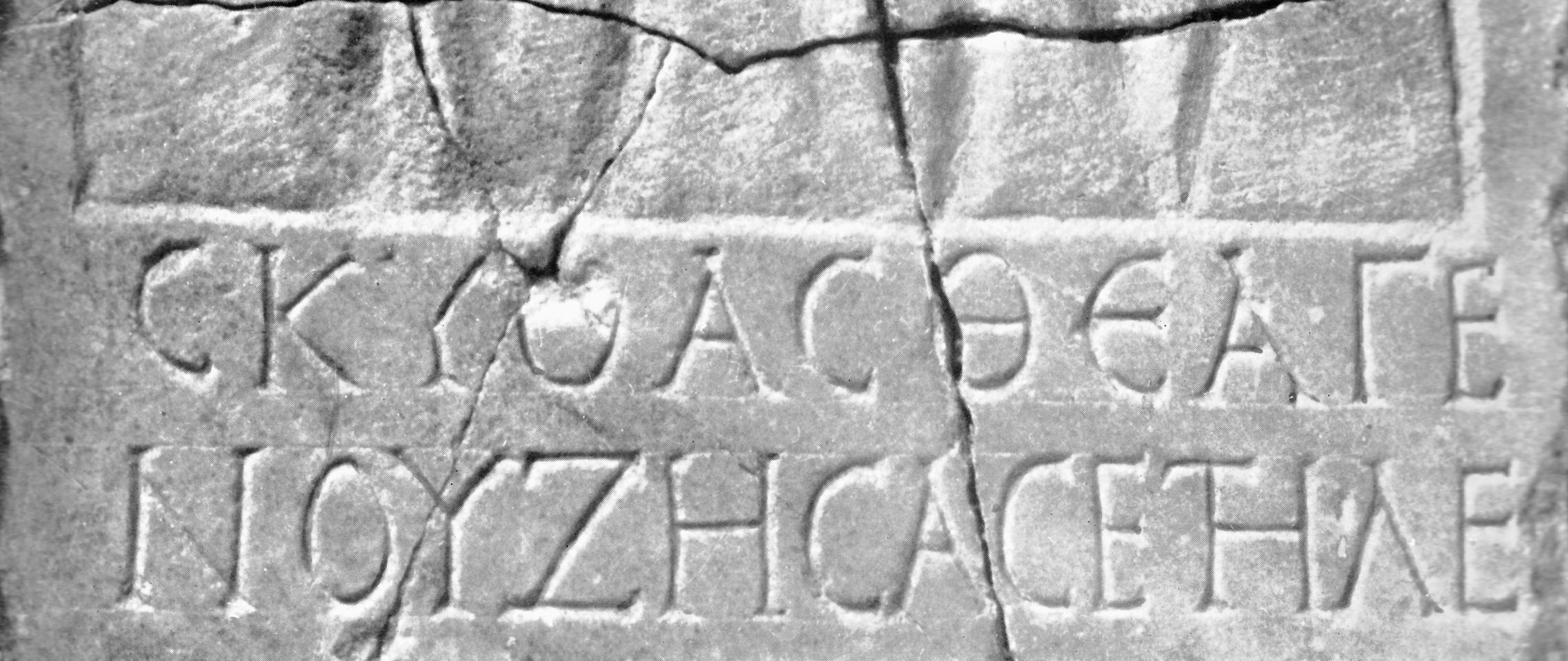

6. Добавим к этому перечню (с помощью другого альбома: Искусство Византии в собраниях СССР. Т. 1. М., 1977) еще один памятник херсонесского происхождения: надгробие, датируемое V-VI вв. и выявленное в конце XIX века (см.: Латышев В.В. Этюды по византийской эпиграфике, 4 // Византийский временник. Т. VI. Вып. 1-2. С. 366-369), тоже имеет в 5 надежно читаемых (из 6 имеющихся) случаях "А" с v-образным язычком.

Из этого же альбома привлечем памятник (VI в., СПб., Эрмитаж, № ω 820), найденный близ Константинополя

ещё в начале XX века и описанный, по результатам раскопок 1907-го года, - в 14-м томе Известий Русского Археологического института в Константинополе (вып. 2-3, с. 157):

Хорошо видно, что на протяжении всего текста во всех тех случаях, где "А" читается четко и однозначно, мы видим v-образный язычок.

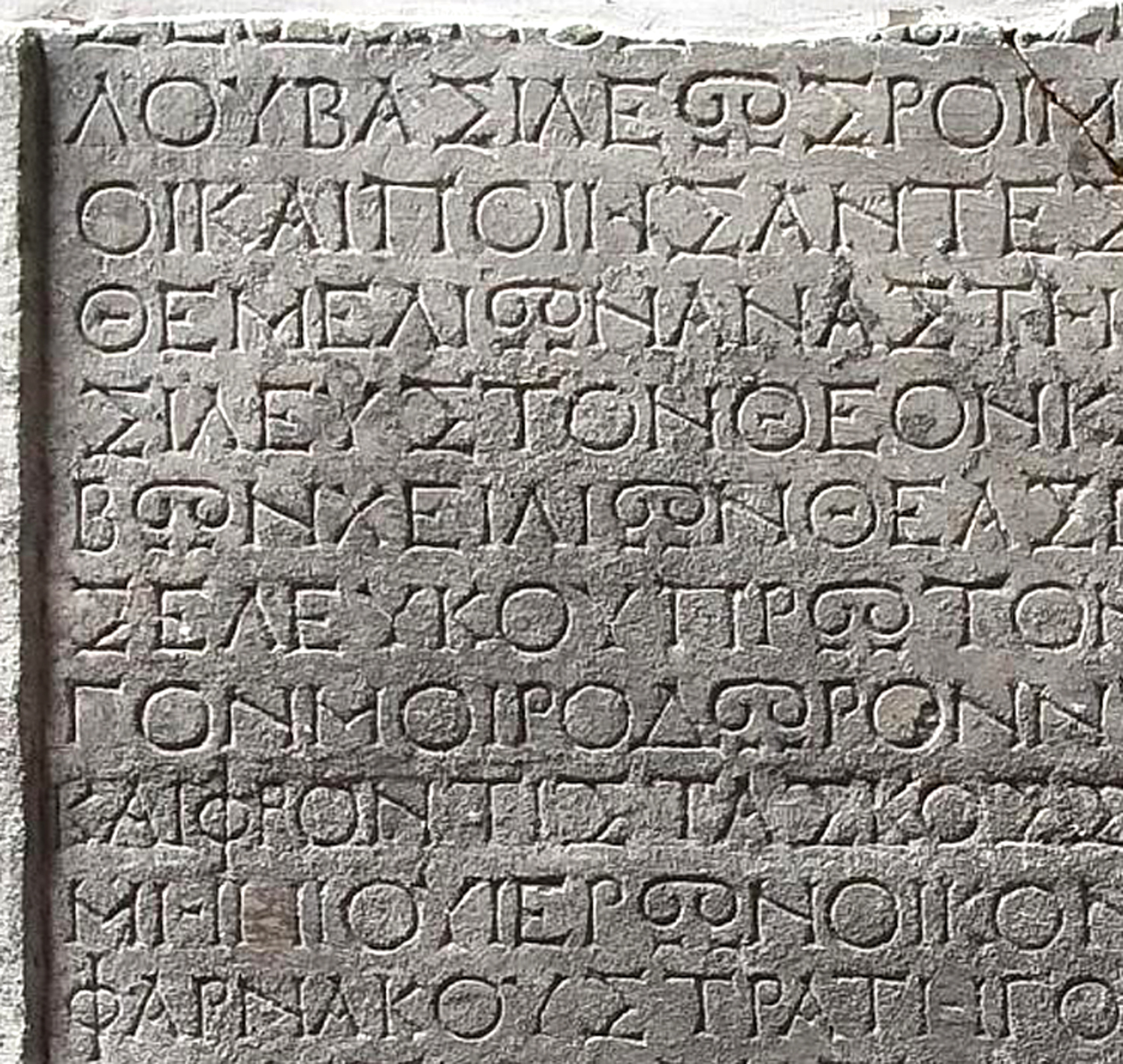

7. Из памятников "крупных форм" упомянем еще фрагмент надписи навклеров в честь Посейдона (II-нач.III вв.; СПб., Эрмитаж, инв. Гп.1908-1; Боспор), на котором v-образный язычок присутствует во всех случаях (отыскать этот и следующие памятники нам помог очередной фотоальбом Эрмитажа: Паруса Эллады. Мореходство в античном мире. СПб., 2010)

.

Зато следующий "крупный" экспонат из Эрмитажа - плита с посвящением Ахиллу Понтарху из Березани (I-II вв) - дает, на первый взгляд, совершенно другую картину:

Однако, при внимательном рассмотрении, можно предположить, что верхняя часть, по сравнению с нижней, изготовлена "другим почерком": в подавляющем большинстве случаев отсутствуют "засечки", графика некоторых букв - несколько иная (для примера можно взять хотя бы начертания N и E), правда, при этом, в нижней части - А и Л - иногда имеют "хвостики", характерные для таких же букв в верхней части.

8. От "крупных" форм перейдем к "мелким" и обратим внимание на гирю из Пантикапея (I-II вв.; СПб, Эрмитаж, инв. ГР-1557):

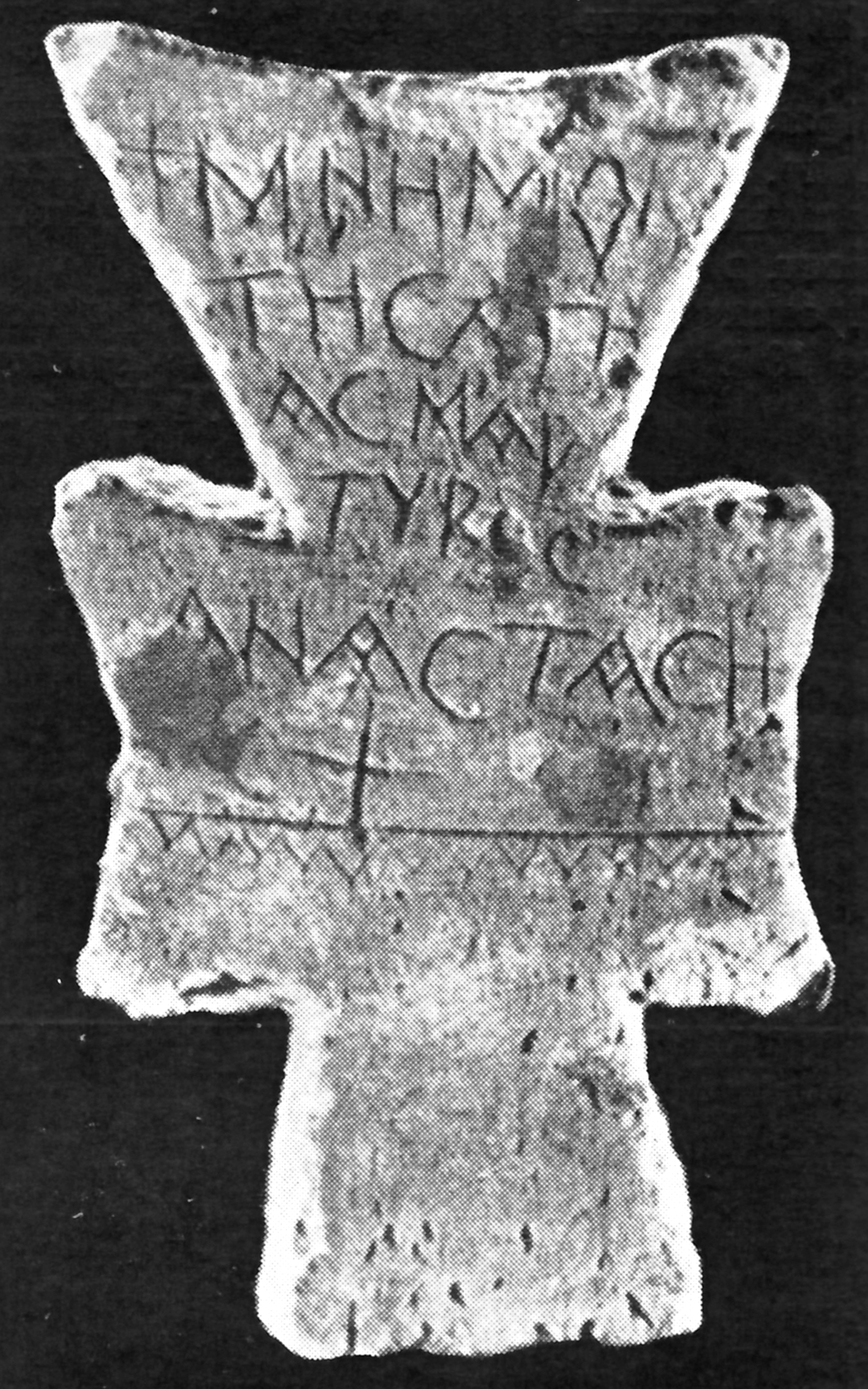

9. Приведем и еще один, весьма интересный, памятник (все из того же первого тома альбома "Искусство Византии в собраниях СССР"), хранящийся в Эрмитаже:

Здесь интересующая нас графика использована в латинской надписи на византийском дискосе (блюдо епископа Патерна), датируемом 491-518 гг.

10. А как же обстояло дело не с эпиграфическим, а с палеографическим материалом? На этот вопрос поможет ответить фундаментальное четырехтомное исследование архимандрита Амфилохия "Палеографическое описание греческих рукописей с IX по XVII в. определенных лет". Варианты графики "А" с v-образным язычком были отмечены в этом издании, в том числе и для рукописей XI-XIV веков:

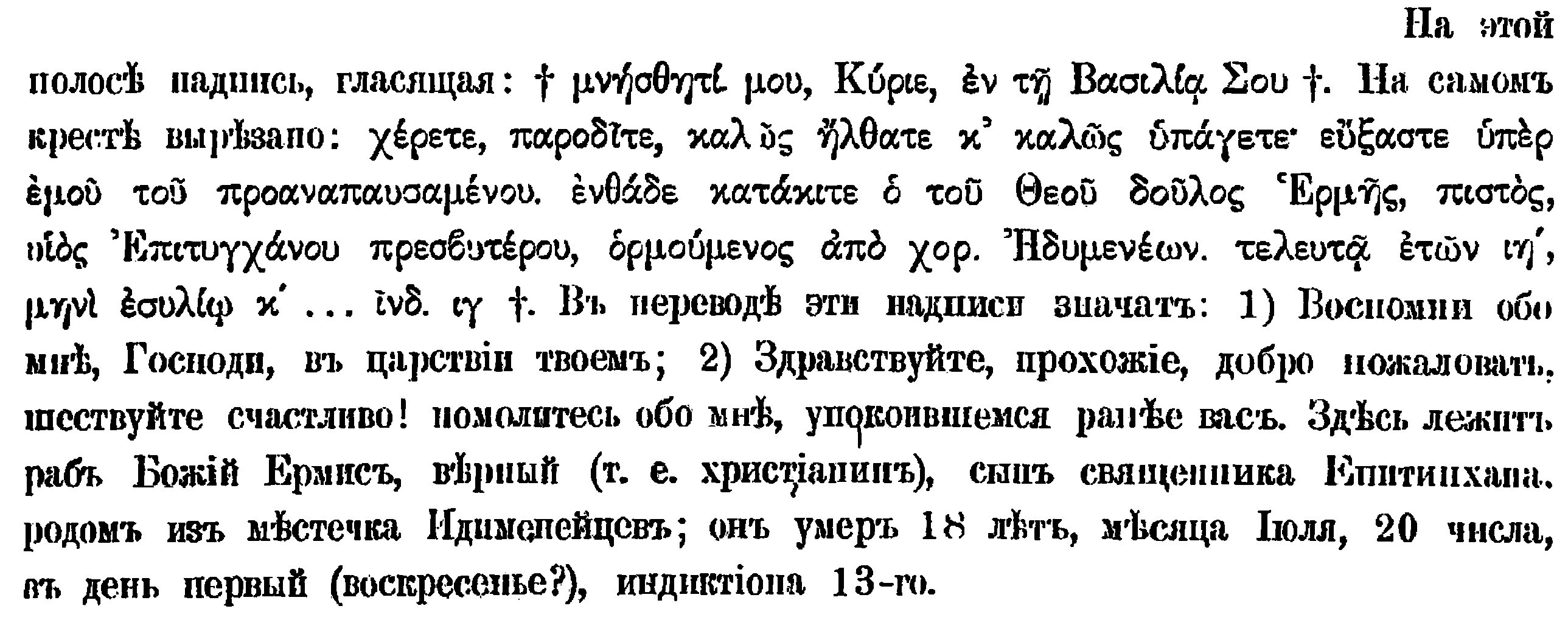

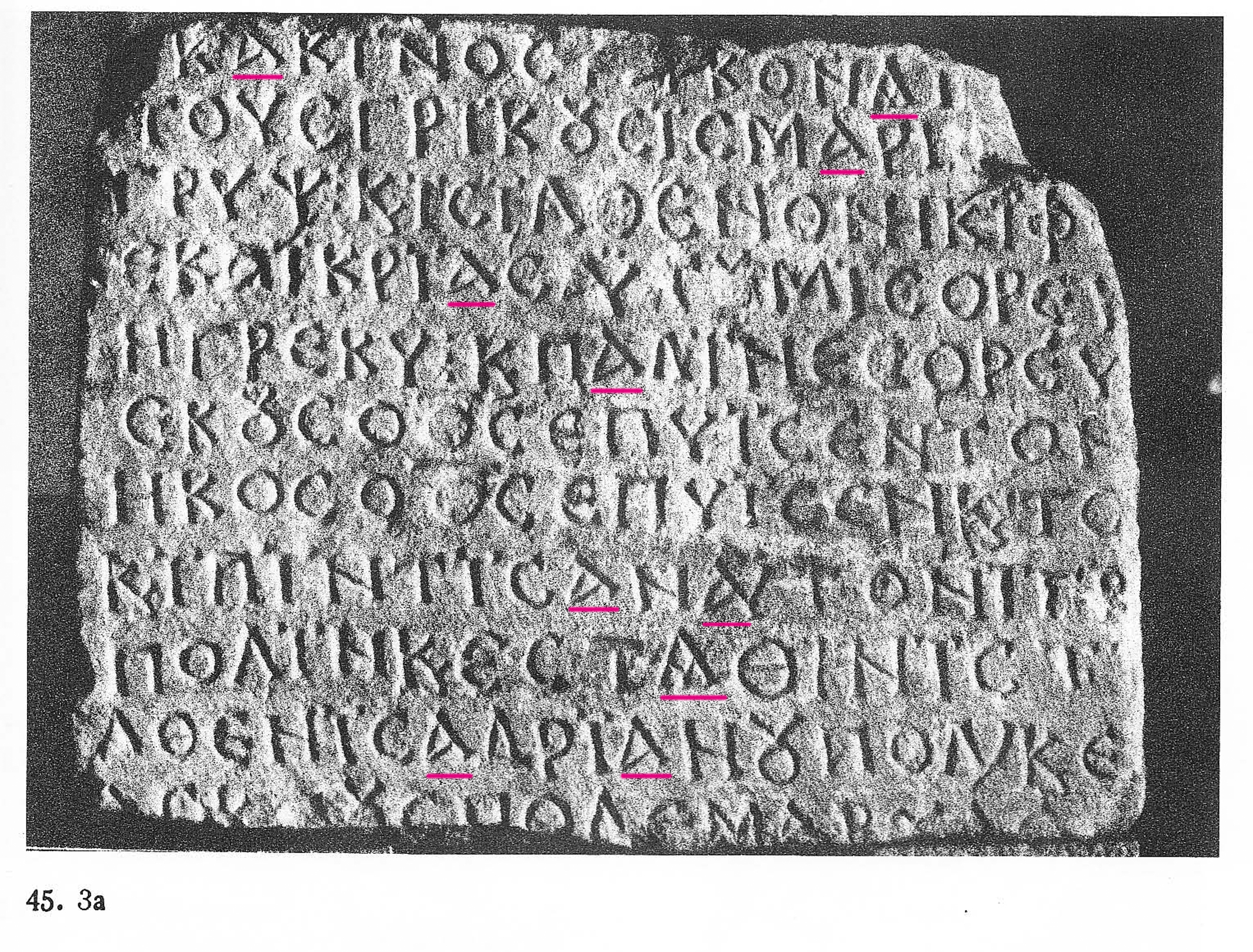

11. Теперь обратимся к другому берегу Черного моря и полистаем книгу Вес. Бешевлиева "Първобългарски надписи" (София, 1992). Среди многочисленных фотографий различных памятников наше внимание привлекла ил. 45.3а с греческой надписью:

(специально подчеркнуты все случаи употребления А: в 2-х случаях из 10 буква имеет v-образный язычок - в первой и девятой строках). То есть, в данном случае - налицо оба графических варианта.

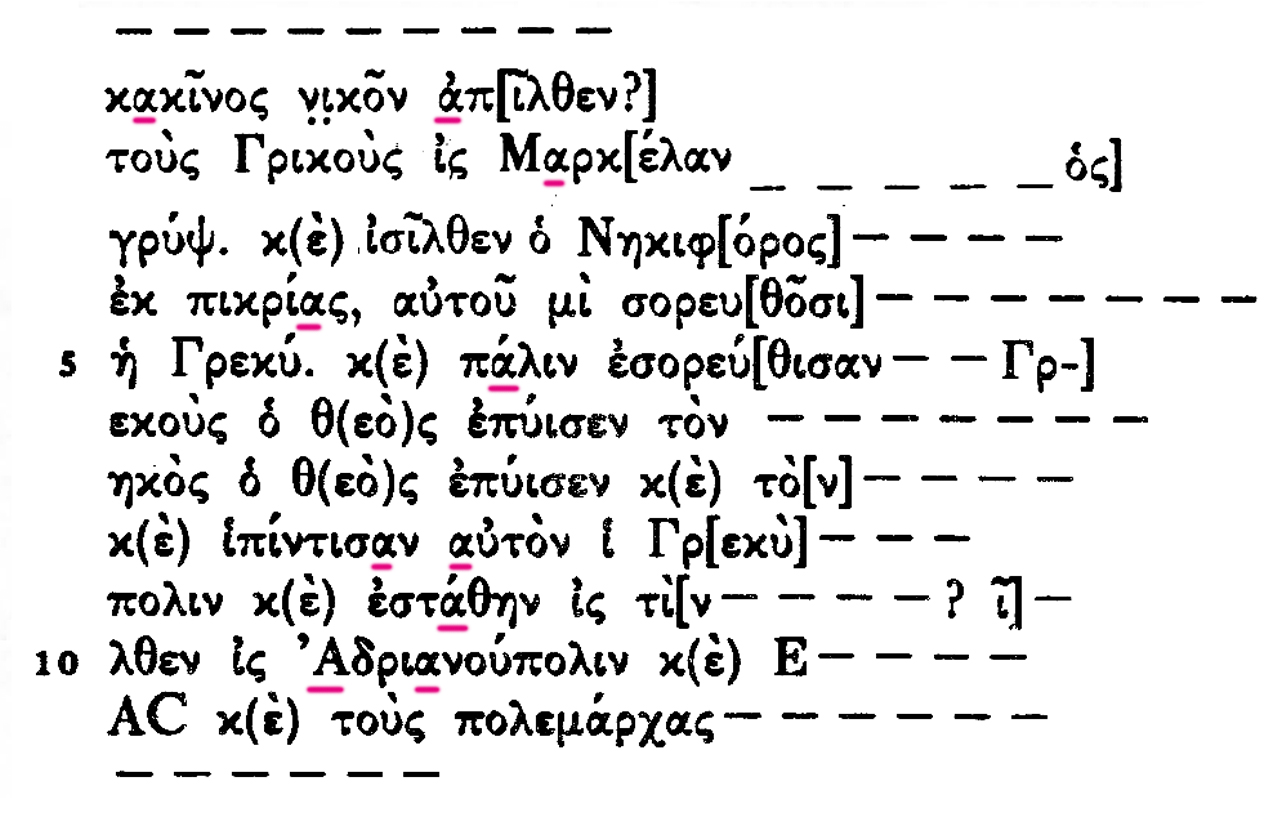

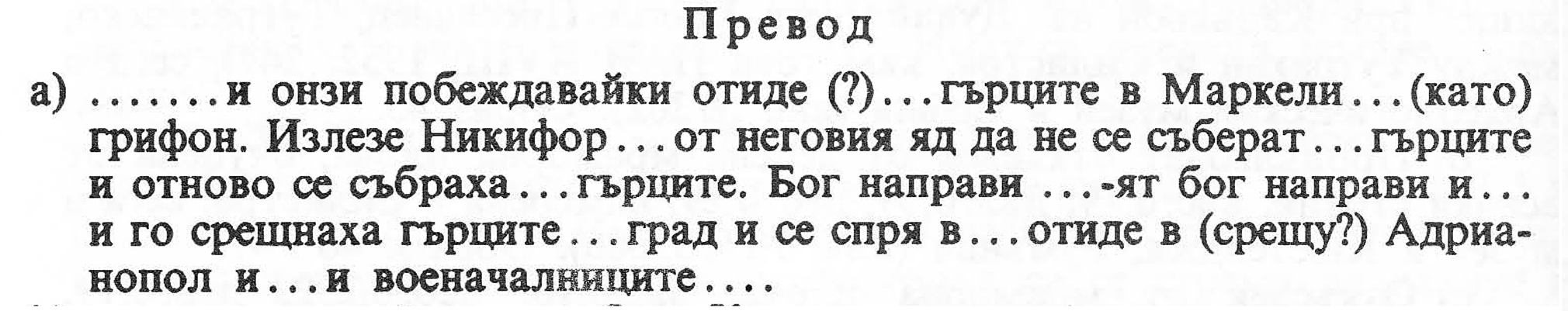

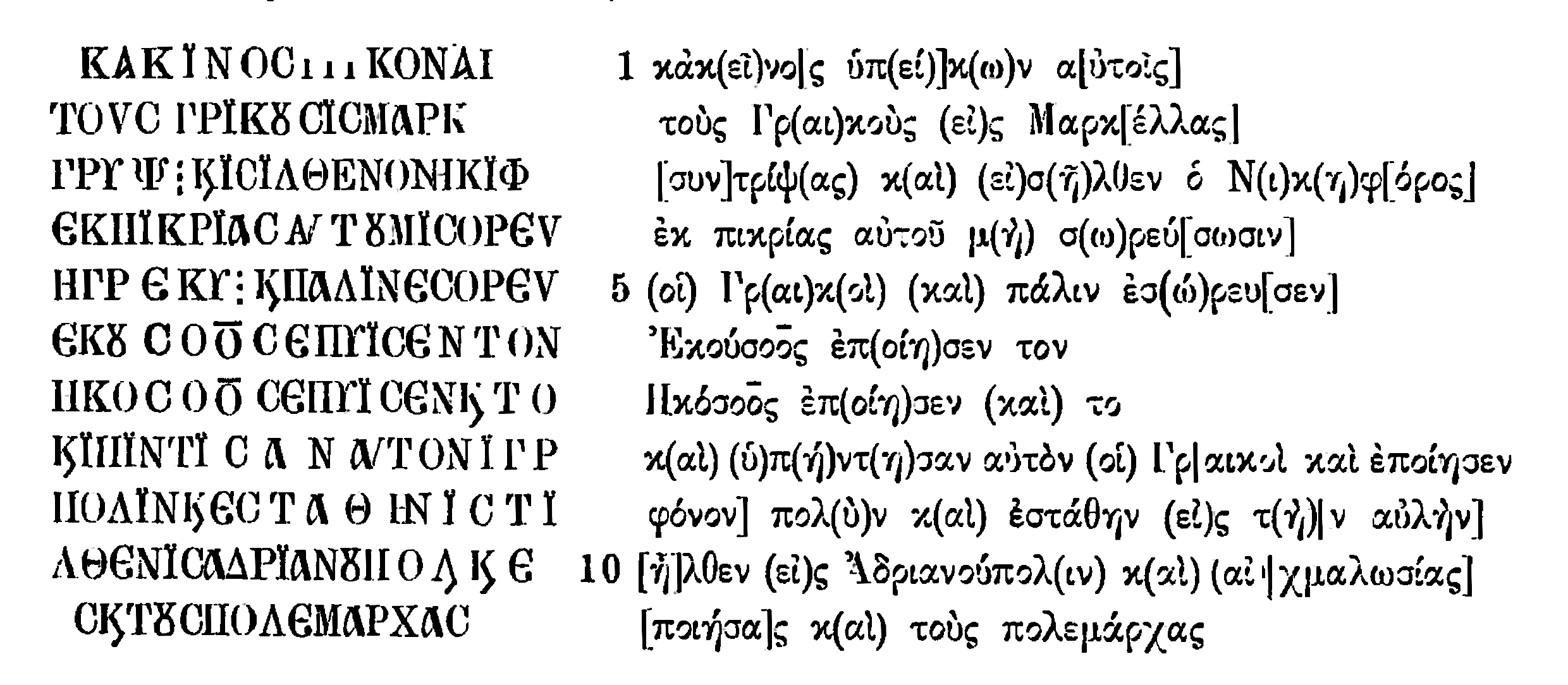

Как хорошо видно на фотографии, памятник имеет повреждения, поэтому реконструкция исходного текста встречается с определенными сложностями. Наглядно это можно проиллюстрировать обращением к опубликованной в 1905-м году статье Ф.И. Успенского о староболгарских надписях (в 10-м томе Византийского временника), в которой греческий текст этого памятника реконструировался чуть-чуть иначе:

12. Продолжить путешествие по болгарским древностям нам поможет замечательное по своей информативности крупноформатное издание по истории письма: Вас. Йончев "Шрифтът през вековете" (София, 1964). Эта книга, кроме всего прочего, интересна для нас тем, что приводит сводные таблицы графики древних болгарских надписей, сделанных с помощью греческих букв (т.е. до формирования собственно славянской кириллической письменности). Варианты для "А" выглядят следующим образом:

В этом же издании встречаем классическую Надпись царя Самуила (993 г.):

Здесь, как это хорошо видно, буква "А" с v-образным язычком (1-я и 4-я строки) чётко отличается от собственно "А" и используется уже в качестве малого юса.

13. На этом позвольте завершить очередное книгопутешествие, в ходе которого буква "А" одной алфавитной системы на наших глазах "превратилась" в букву "Я" другой алфавитной системы:-)) Конечно, данное путешествие не претендует на полноту охвата и не ставит своей целью объяснить все связи между некоторыми рассмотренными памятниками, составившими в своей совокупности своеобразный "путь" от "А до Я". Наша задача была намного скромнее: сделать краткий и незамысловатый обзор на основе нескольких книг.

Конечно, для полноценного исследования таких книг должно быть намного больше, но - начать-то можно и с тех, о которых мы упомянули выше. К тому же - очень хотелось еще разок проверить на прочность устоявшийся (с легкой руки того самого " товарища Огурцова") и напрочь засевший в некоторых головах стереотип "В библиотеках сейчас нет необходимости - есть интернет, есть электронные книги...". Так вот, как видим, и интернет и электронные книги - есть, а вот насчет полной замены ими библиотек (или даже уравнивания их) говорить всё же не нужно. Не нужно - для здравомыслящих людей...

Часть упоминавшихся нами книг действительно имеются в виде электронных копий очень разного (и не всегда соответствующего исследовательским задачам!) качества. А другой части использовавшейся нами литературы в сети нет. Появится ли она там в ближайшие годы и будет ли к ней такой же свободный (законодательно не ограниченный) доступ как к обычной, ждущей своего читателя на библиотечной полке, книге - непростой вопрос.

Но при этом для нас совершенно очевидно то, что рассеянные по сети разрозненные сведения и иллюстрации (пусть и снабженные гиперссылками) не могут и не должны - без угрозы для полноценно осуществляемого мышления - полностью заменить систематизированно сведенные в книги здравомыслящими и авторитетными исследователями сведения и иллюстрации (снабженные, в свою очередь, ссылками на другие такие же книги). Те материалы (текстовые или же иллюстративные), которые есть в сети, могут и должны быть использованы в качестве дополнения к книгам (как, например, цветная качественная иллюстрация на сайте Эрмитажа в п. №9), но никак не в качестве замены книг. Не пренебрегайте книгами и библиотеками...

Приятных книгопутешествий!

Спасибо за внимание!