"А мы уйдем на север!.." - 2017. Вдоль Онеги. Пияла. Вознесенская церковь

Храмовый ансамбль в Пияле является одним из самых интересных на берегах Онеги. Любителей достопримечательностей из серии "самых-самых" наверняка впечатлит, что местная церковь Вознесения Господня является самой высокой из сохранившихся в России деревянных построек подобного типа. Она почти на 10 метров превосходит самый, пожалуй, известный деревянный храм - церковь Преображения Господня на острове Кижи

Построенная в начале пятидесятых годов XVII века, Вознесенская церковь, по характеристике искусствоведа и исследователя Русского Севера, публиковавшегося под именем Генрих Павлович Гунн, "замечательна тем, что являет собой зрелый образец стиля. Ее формы доведены до классической завершенности. Стройность пияльской церкви изумительна, ее архитектурное решение подчинено единому замыслу - создать ощущение взлета ввысь, идея шатрового зодчества выражена здесь с максимальной отчетливостью"

Андрей Борисович Бодэ сравнивал Вознесенский храм с одноименной каменной церковью в Коломенском, называя церковь в Пияле результатом гармоничного взаимовлияния деревянной и каменной архитектуры

История храма настолько глубоко уходит в прошлое, что возвели его еще в дореформенное время, когда будущий патриарх Никон был митрополитом Великого Новгорода, а до ограничения строительства шатровых храмов оставалось несколько лет. Кстати, Никон, как следует из исторических свидетельств, не только дал благословение на возведение церкви Вознесения, но и бывал в ней.

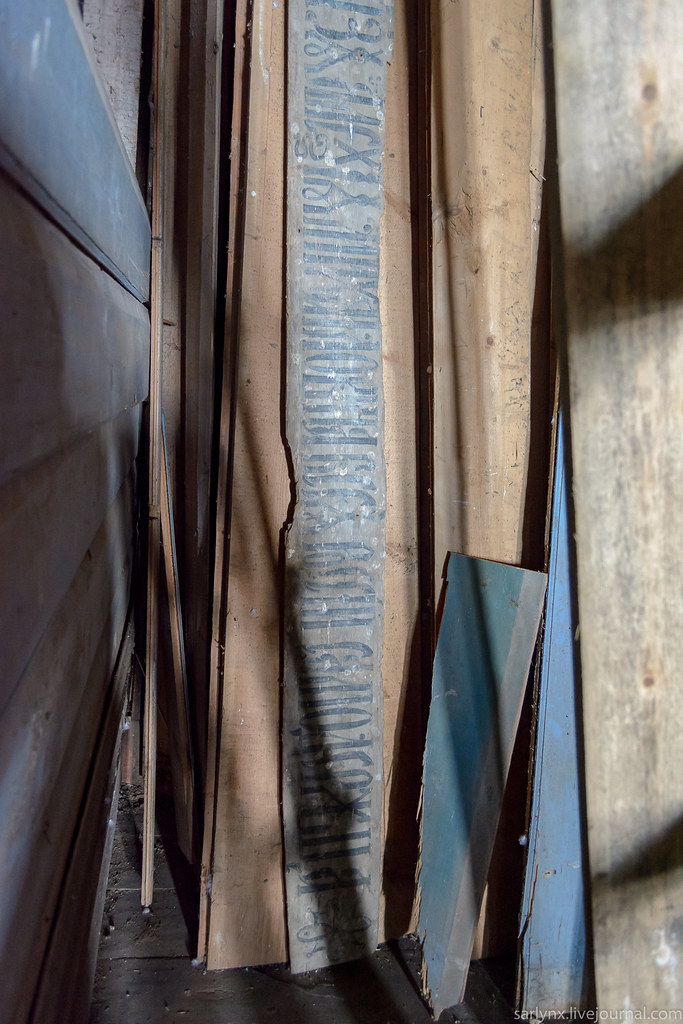

"Лета 7159 (это 1651 год от Рождества Христова) месяца июня в 15 день построися церковь Вознесения Господня при Святейшем Иосифе патриархе Московском по благословению Никона митрополита Великоновгородскаго" - гласит надпись на самом храме

фото с сайта sobory.ru (1 и 2)

За годы существования храм претерпел не одно изменение внешнего и внутреннего вида. Основная перестройка датируется второй половиной XIX века. Тогда была сооружена западная трапезная с Флоро-Лаврским и Рождество-Богородицким приделами, сруб с фасада и внутри обшили тесом, убрали гульбище и рундук, а старый тябловый иконостас заменили новым каркасным. Средства на проведение масштабных работ выделил купец из Петербурга Михаил Чебаров

В начале XX века на средства семьи Малыгиных главы церкви, шатёр и кровля были покрыты железом. Но материал оказался не слишком долговечным. Во время реставрационных работ в 70-е годы прошлого века металл на шатре частично был заменен дощатым покрытием, а все главы полностью были покрыты городчатым осиновым лемехом

Сегодняшнее состояние церкви, согласно информации на сайте проекта "Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера", в целом, удовлетворительное. Последнее по времени обследование сооружения проводилось в 2015 году и на тот момент храму требовалась лишь реставрация внутренних помещений. Вместе с тем, уже тогда частично отсутствовали листы жести на крыше трапезной, что приводило к попаданию воды во время дождя внутрь здания.Сейчас в группе "Деревня Пияла" во ВКонтакте можно найти полные боли недавние сообщения об аварийном состоянии церкви

Церковь сейчас полноценно не функционирует, службы проводятся время от времени, хотя в свое время это было, наверное, одно из немногих культовых сооружений, довольно долго выполнявших свои функции и в советское время. Как сообщается на сайте "Храмы России", богослужения здесь окончательно прекратились лишь в 1951 году

Храм тогда, естественно, лишился множества реликвий и деталей убранства: вывезены более 70 икон XVI-XIX вв., резные царские врата с сенью 1800 г., а также образцы художественной резьбы иконостасов XVII-XIX вв. Большинство предметов сейчас хранится в собрании музейного объединения "Художественная культура Русского Севера", а ряд произведений - в Государственном Эрмитаже и Соловецком музее-заповеднике

Когда я увидела фотографии прежнего убранства, у меня буквально перехватило дух

Фото из монографии Т.М.Кольцовой "Иконы Северного Поонежья"

Иконы здесь были уникальные, высокохудожественные, некоторые из них были написаны еще в XVI веке. По словам искусствоведа Т.М.Кольцовой, "пияльский праздничный чин конца XVI века выделяется в онежском иконописном наследии необычайно тонкой манерой письма, крепким рисунком, продуманными, изысканными композициями. Иконы интересно рассматривать в деталях, особенно архитектурные пейзажи, горки".

Откуда же все это появилось в Пияле? Один из факторов такого высокого уровня иконописи - то, что устройство внутреннего убранства древних пияльских храмов XVI-XVII вв. происходило при содействии Соловецкого монастыря, владевшего в селе соляным промыслом. Как пишет Татьяна Михайловна, "известно, что этот крупнейший северный монастырь объединил вокруг себя иконописцев разных художественных направлений. Чин, скорее всего, был заказан кому-нибудь из приезжих мастеров, возможно из Ростова"

Фото из монографии Т.М.Кольцовой "Иконы Северного Поонежья"

Теперь же повсюду, куда ни кинь взгляд, тебя окружают пустые деревянные рамы с отдельными элементами былого художественного великолепия, которое так часто поражает на Севере, поскольку не сразу привыкаешь к тому, что входя в простой внешне храм, попадаешь зачастую во дворец

А какая искусная резьба украшала храм! Так, растительный орнамент наверший над иконами местного ряда восходил к XVII веку и был выполнен в технике пропильной резьбы. Резные позолоченые врата с сенью были пожертвованы в Вознесенскую церковь в 1800 году дьяконом Пияльского прихода Петром Егоровым за 135 рублей. Первоначально врата поместили в главный иконостас, а в конце XIX века перенесли в придел Рождества Богоматери

Фото из монографии Т.М.Кольцовой "Иконы Северного Поонежья"

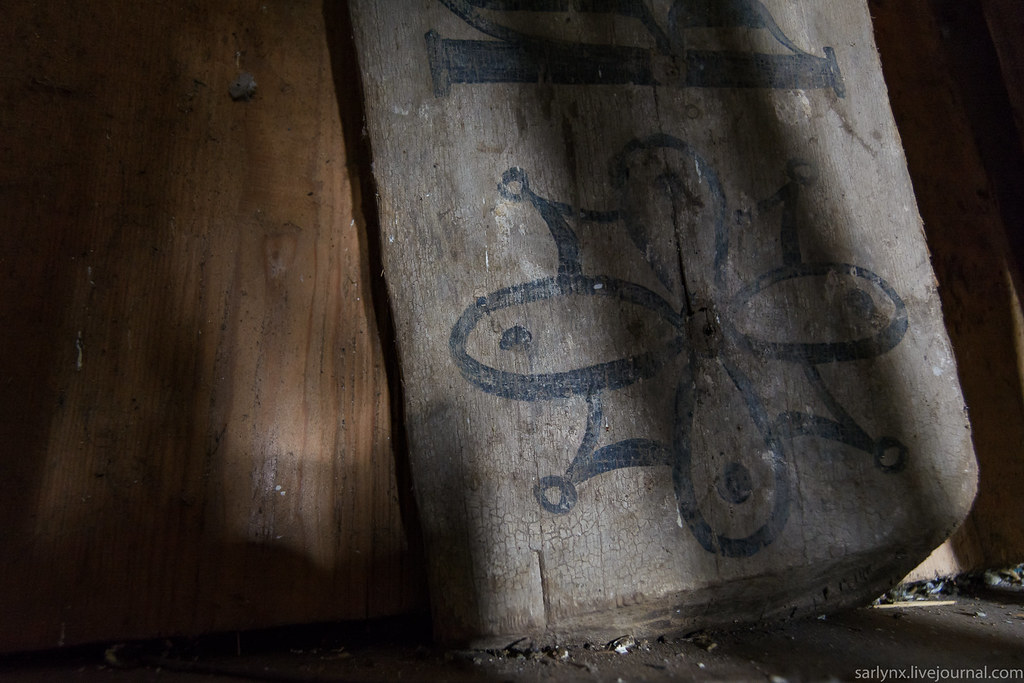

Сейчас во всем только лишь намеки на резьбу и позолоту.

Некоторые детали внутреннего убранства в разрозненном виде лежат в запасных помещениях

Или стоят тут и там, попадаясь среди приготовленных для ремонта досок, или прячась за дверью

Иконы, которые сегодня можно увидеть в храме, будто сединой выбелило время

И насколько же ярким по сравнению с ними кажется расписное небо Вознесенской церкви!

Как мы только ни рассматривали его. Даже лежа, чтобы охватить взглядом максимум

Создание "небес" восходит к 1811 году. Живопись выполнена на средства прихожан, "радением крестьян Пияльского прихода по цене за 320 рублей". На восьми гранях написаны семь архангелов и "Распятие"

На четырех угловых гранях, называемых парусами, можно найти символы евангелистов

Недостающий фрагмент совершенно непочтительно вырезал кто-то из приезжих

Если основываться на схеме восьмигранной композиции "неба" из Владимирской церкви д.Подпорожье, то пияльский храм Вознесения Господня остался без изображения архангела Варахиила. Как пишет Татьяна Михайловна Кольцова, "такую же восьмигранную композицию можно видеть еще в ряде памятников", в том числе и в Пияле

Схема из книги Т.М.Кольцовой "Росписи "неба" в деревянных храмах Русского Севера"

Теперь в получившемся отверстии можно рассмотреть уходящие вверх ряды бревен

Когда-то в Пияле был типичный для этого региона так называемый "тройник", состоявший из трех зданий: двух церквей, шатровой и кубоватой, и отдельно стоящей колокольни. Полвека назад из трех построек остались только две - построенная в 1685 году в честь Святого Климента церковь сгорела от попадания в алтарь шаровой молнии. Воскресенская церковь, колокольня и само село уцелели благодаря самоотверженным действиям местных жителей и Пияльской, Ковкульской, Вазенской добровольных пожарных дружин. Как указывалось в рапорте, особенно отличился житель села Пияла Михаил Дмитриевич Лещук

Вид церкви Вознесения с Онеги в составе погоста Пиялы, левее - кубоватая церковь Климента, папы Римского. Фото из книги "Русское деревянное зодчество". Авторы: С. Забелло, В. Иванов, П. Максимов. Государственное архитектурное издательство Академии архитектуры СССР. М.,1942 г.

Фото с сайта sobory.ru

Недавно в одной из публикаций о Севере попалась мысль, что невозможно сохранить или заново построить здание, когда вокруг нет жизни. Храм и колокольня в Пияле поддерживаются в неплохом состоянии именно благодаря живущим здесь людям. Но даже при огромном желании сделать что-то в одиночку не могут даже сильные духом люди. Этим летом в село вновь приедут волонтеры, продолжатся работы по реставрации колокольни, с которой открывается потрясающая панорама окрестностей, и как минимум еще одно деревянное сооружение на Русском Севере можно будет вычеркнуть из списка уходящих архитектурных памятников

О колокольне, которую мы в прошлом году видели еще до начала работ, расскажу в следующий раз.

Использована информация с сайтов "Общее Дело", Соборы.ру, kenozerjelive.ru, проектного института "Спецпроектреставрация", Храмы России, группы "Деревня Пияла" во ВКонтакте, а также из материала С.Головченко "Пияльский приход" и книг Г.П.Гунна "Каргополье - Онега", Т.М.Кольцовой "Росписи "неба" в деревянных храмах Русского Севера" и монографии Т.М.Кольцовой "Иконы Северного Поонежья"

Архангельская область - 2017

И снова в путь!

Свидание с Архангельском

Архангельское кружево

Видеозарисовки

Как ежик стал совой, или из истории пряничного дела

Ратный музей

Архангельск с черного входа

Архангельск с черного входа. Ч.2

Территория смелых

По-над рекой

Проезжая Северодвинск

Кудемская узкоколейка

Куртяево

Кий-остров

Кий-остров. И на камнях растут деревья

Кий-остров. Море у порога

Кий-остров. Берег памяти

Кий-остров. Наследие патриарха Никона

Кий-остров. Церковь Всех Святых

Кий-остров. Пернатые обитатели

Кий-остров. От заката до рассвета, ч.1

Кий-остров. От заката до рассвета, ч.2

Кий-остров. О погоде

Город Онега

Вдоль Онеги. Верховье

Вдоль Онеги. Поле

Вдоль Онеги. Поле. Деревянный модерн и резные мотивы

Вдоль Онеги. Пияла

Архангельская область - 2016

1. Постотпускное

2. "А мы уйдем на север!.." Ч.1. Вступительная

3. "А мы уйдем на север!.." Ч.2. Архангельск. Символы города

4. "А мы уйдем на север!.." Ч.3. Архангельск. Город воинской славы

5. "А мы уйдем на север!.." Ч.4. Архангельск архитектурный

6. "А мы уйдем на север!.." Ч.5. Архангельск архитектурный. Город доски

7. "А мы уйдем на север!.." Ч.6. Архангельск архитектурный. Проспект Чумбарова-Лучинского

8. "А мы уйдем на север!.." Ч.7. Архангельск архитектурный. Проспект Чумбарова-Лучинского (окончание)

9. "А мы уйдем на север!.." Ч.8. Музей народных промыслов и ремесел Приморья. Сеня Малина

10. "А мы уйдем на север!.." Ч.9. Музей народных промыслов и ремесел Приморья. Керамическая сказка

11. "А мы уйдем на север!.." Ч.10. Музей народных промыслов и ремесел Приморья. Дела морские

12. "А мы уйдем на север!.." Ч.11. Музей народных промыслов и ремесел Приморья. Житье-бытье крестьянское

13. "А мы уйдем на север!.." Ч.12. Музей народных промыслов и ремесел Приморья. Поэзия Севера

14. "А мы уйдем на север!.." Ч.13. Архангельск музейный. Музей авиации Севера

15. "А мы уйдем на север!.." Ч.14. Архангельск музейный. Северный морской музей

16. "А мы уйдем на север!.." Ч.15. Архангельск. Город мостов и кораблей

17. "А мы уйдем на север!.." Ч.16. Архангельск. Хостел "Тройка"

18. "А мы уйдем на север!.." Ч.17. Колесный пароход "Н.В. Гоголь"

19. "А мы уйдем на север!.." Ч.18. Колесный пароход "Н.В.Гоголь" (окончание)

20. "А мы уйдем на север!.." Ч.19. Северодвинск. Остров Ягры

21. "А мы уйдем на север!.." Ч.20. Беломорская идиллия: волны, ракушки, птицы и ночь у костра

22. "А мы уйдем на север!.." Ч.21. Великий Двор

23. "А мы уйдем на север!.." Ч.22. Переправа, переправа...

24. "А мы уйдем на север!.." Ч.23. На родине Ломоносова

25. "А мы уйдем на север!.." Ч.24. На родине Ломоносова. Куростровские были

26. "А мы уйдем на север!.." Ч.25. На родине Ломоносова. Резное искусство

27. "А мы уйдем на север!.." Ч.26. Холмогоры

28. "А мы уйдем на север!.." Ч.27. Машина времени в детство

29. "А мы уйдем на север!.." Ч.28. Лесной отель "Голубино"

30. "А мы уйдем на север!.." Ч.29. Вдоль по Пинеге

31. "А мы уйдем на север!.." Ч.30. Красная Горка

32. "А мы уйдем на север!.." Ч.31. Голубинский карстовый массив

33. "А мы уйдем на север!.." Ч.32. Голубинский карстовый массив. Пещера "Голубинский провал"

34. "А мы уйдем на север!.." Ч.33. Водопад на Святом Ручье

35. "А мы уйдем на север!.." Ч.34. Заповедная Сотка

36. "А мы уйдем на север!.." Ч.35. Заповедная Сотка (окончание)

37. "А мы уйдем на север!.." Ч.36. Память

38. "А мы уйдем на север!.." Ч.37. Рассветная Пинега

39. "А мы уйдем на север!.." Ч.38. Пинежские истории

40. "А мы уйдем на север!.." Ч.39. Пинежские истории (окончание)

41. "А мы уйдем на север!.." Ч.40. Кулой

42. "А мы уйдем на север!.." Ч.41. Кимжа

43. "А мы уйдем на север!.." Ч.42. Кимжа. Кресты, кони, мельницы и ода жителям

44. "А мы уйдем на север!.." Ч.43. От Кимжи до Мезени

45. "А мы уйдем на север!.." Ч.44. Исторический город Мезень

46. "А мы уйдем на север!.." Ч.45. Исторический город Мезень (окончание)

47. "А мы уйдем на север!.." Ч.46. Малые Корелы