Доклад академика А. А. Зализняка о берестяных грамотах из раскопок 2016 г. Лекция 1. Часть первая.

Лекция 1, 10 октября 2016

Публикация этого же отчета на Правмире, с видео

Продолжение

Наше традиционное занятие сегодня происходит в нетрадиционном месте. Не знаю, какие будут от этого улучшения, какие ухудшения - посмотрим; во всяком случае, действовать будем в том же духе, что и раньше в девятой аудитории. Там было, правда, гораздо теснее, но это была традиция нашего филологического факультета. Меня, кстати, спрашивали, с какого времени начинается эта традиция. Это был замечательный семинар Виктора Марковича Живова, к несчастью, ныне покойного, где начались отчеты по результатам текущего филологического сезона. Но мы не очень точно помним, в каком году это было. Как-то вместе с Виктором Марковичем мы пытались это восстановить, но выяснилось, что мы помним с точностью плюс-минус один год - либо это 1986 год, либо 1987 год, так или иначе, 30 лет назад.

Как замечают те из вас, кто на этих отчетах бывает, в Новгороде находки неравномерны: бывают «тощие годы» и бывают «тучные годы». Бывают столь «тощие», когда просто вообще нет возможности проводить такую лекцию, поскольку достаточно не найдено. А бывают, наоборот, такие годы, когда не хватает одной лекции, и нам приходится дважды встречаться, потому что я за одну лекцию не берусь изложить все интересное, что за этот год удалось найти.

Причем это не календарный 2016 год, а действительно отрезок примерно в 365 дней с момента предыдущей лекции, которая была 1 октября прошлого года. Следующую грамоту, которую, естественно, на той лекции не было никакой возможности еще нам знать, нашли на следующий день, 2 октября. И еще одна грамота была найдена до окончания 2015 года. Может быть, не самые счастливые обстоятельства привели к этому, но в этом году раскопки происходили не только в обычное летнее время, но и в осеннее, и весеннее, поэтому число грамот от этого только увеличилось. Конечно, условия работы были очень сложными, и желать такого в дальнейшем не приходится.

Так или иначе, я должен вам отчитываться за 22 грамоты за этот период, из которых 20, собственно, новгородских, одна найдена в Старой Руссе, и одна найдена, ни много, ни мало, в городе Москве. Разумеется, я не буду все 22 демонстрировать, там есть маленькие обрывочки, которые мало что нам дают. Но, даже выбирая самые интересные, мы получаем довольно большое количество, из которых я сегодня могу рассказать только о половине.

В прошлом году, может быть, кто-то помнит, у нас в качестве начала была такая замечательная грамота «я щеня», из пяти букв. Такие вещи бывают время от времени, и что-то подобное было и в этом году. Начну с грамоты из одного слова. (Разумеется, я не буду следовать порядку номеров, в данном случае никакой необходимости в этом нет). Сегодня я буду говорить исключительно о грамотах XIV века, но, в принципе, находки относятся к разным векам от XII до XIV. О более ранних будет речь на следующей лекции. Так что датировку сегодняшних грамот я даже не буду дополнительно оговаривать - все эти грамоты XIV века.

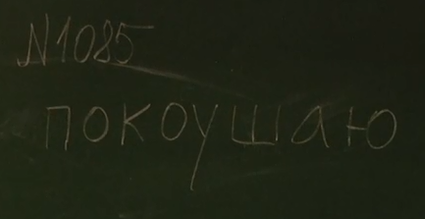

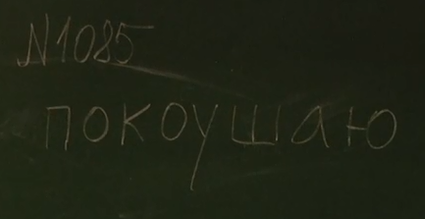

Первая грамота, которую я вам хочу показать, принадлежит к числу таких грамот, одновременно целых и предельно кратких, в которых имеется всего одно слово, и это слово оказалось вот какое:

№ 1085

покушаю

Находчики стали говорить, что действительно уже пора обеденный перерыв устраивать. Тем не менее, это грамота XIV века. Что же с этим делать все-таки? Писавший хотел продемонстрировать аппетит, уверенный в том, что он останется голодным? Или у вас есть какие-то идеи? Не хватает чего? Что покушать? (Голоса с мест) Вот именно, значит, я правильно угадал вашу мысль: не хватает того, что именно покушать. Других идей нет?

- Юридический термин?

- Нет, конечно, это слишком сильно сказано, вряд ли бы это был юридический термин. Не приходит в голову ничего?

- Покуша́ю.

- Конечно! Если переставить ударение, тогда придет в голову более правильное решение: покуша́ю. Если добавить ся, это слово будет вам просто знакомо: просто без ся вы очень редко его употребляете. Покуша́юся, покуша́юсь - это значит пробую. Это совершенно нормальная для древнего книжника запись со значением «пробую перо» - то, что называется классической пробой пера. Это известно по хорошим книгам, уже не берестяным, а настоящим: время от времени писец может себе позволить немножко расслабиться и написать это «покушаюся». Если быть точным, то я, конечно, вам помог с помощью другого ударения, но на самом деле старое ударение было одинаковым: было поку́шаю в обоих случаях, потому что наше с вами покушаю в смысле съедобности ведь тоже сначала означало «попробую», значение «есть» - это поздняя вещь. В книгах бывают записи писцов как в первом лице, покушаю, так и в инфинитиве покушати, когда человек пишет: «Ну, что попробовать перо, что ли?» Эти две записи хорошо известны в качестве так называемых «приписок писцов» в хороших книгах, и вот нам попалась такая берестяная грамота.

После того, как она нам попалась, сразу стала ясной, как день, грамота под № 702. По номеру вы понимаете, как давно, уже примерно 20 лет назад, она была найдена. Она состояла из одного слова, была оставлена как не поддающаяся истолкованию и даже не вошла в полную публикацию. В ней было написано вот что:

покоушти

Попросту говоря, автор пропустил букву: это бывает редко, но бывает даже у наших писцов. Оказывается, мы второй раз нашли такую грамоту, но только на второй находке поняли, что это такое. Перед нами оба варианта: первый вариант с настоящим временем покушаю, «пробую», второй вариант покуш(а)ти, «попробовать», и оба прекрасно известны как приписки писцов. Можете представить, как из-за маленькой ошибки в свое время эту грамоту не разгадали. Тем самым с находкой этой грамоты число понятых увеличилось не на единицу, а на две. Всё, достаточно, это маленький дивертисмент.

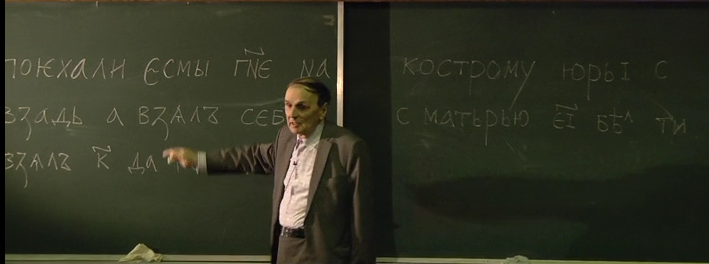

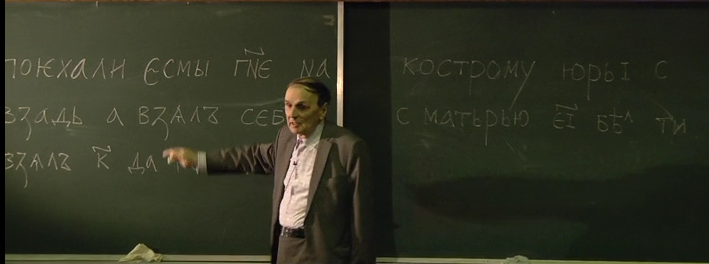

Теперь приступим к более основательным грамотам. Давайте я начну с грамоты, которая стоит особо в этом ряду - с грамоты не новгородской, а московской. Это московская грамота № 4, найденная в конце 2015 года, целая, совершенно замечательно сохранившаяся, тоже XIV век. Давайте ее прочтем. Я, как обычно, пишу, несколько упрощая графику, не изображаю древние буквы так уж буквально.

поѥхали єсмы гн҃е на кострому…

Первая фраза, я думаю, ясна и не требует никаких комментариев. Замечательно для нас то, что грамота эта, без малейших указаний от кого кому, начинается сразу просто содержанием: «Мы поехали на Кострому». Данная грамота для Новгорода была бы совершенно нетипичной. В Новгороде имеется только две категории грамот, где не сказано, от кого к кому - это секретные грамоты военного содержания, и грамоты, секретные и несекретные, где тоже по понятным причинам нежелательно указание имен - это небольшое количество любовных записок. Вот и всё, а все остальные обязательно имеют формулу «от кого к кому», и даже с «поклоном», с «покланянием», с челобитием. А эта московская грамота, кстати, -- первая из всех четырех московских грамот, которые пока что имеются, которая является, скорее всего, письмом. Три предыдущих не были письмами, так что там мы не могли проверить, так же устроена переписка, как в Новгороде, или нет.

Можно даже подозревать, что это не совсем случайно. Москва XIV века была менее культурным государством, чем Новгород XIV века. В Новгороде уже были традиции, в частности, письменно-литературные. Здесь, как видите, такой немножко еще провинциальный стиль, то есть человек не знал условностей и писал с самого начала. Он считал, что передадут, кому надо, и тот сам поймет.

Итак, автор сообщает своему господину (гн҃е, это, конечно, господине): «мы поехали на Кострому». А дальше с ним, как и следует ожидать, случилось что-то, что заставляет его беспокоиться, иначе бы он не стал писать. Вот что было дальше.

юрьi с матьрью насъ гн҃е оувернулъ

в задь

Как всегда, драматический момент истины. Я думаю, что текст читается легко. Некий Юрий, очевидно, прекрасно известный его адресату, возможно, родственник нашего адресата, со своей матерью воспрепятствовал этой поездке на Кострому (разумеется, из Москвы). «Юрьи с матерью, нас, господине, увернул в задь». Всё тоже очень понятно. Именно задь с мягким знаком на конце, совершенно правильная форма. Хотя сейчас есть немножко не вполне литературное слово взад, то есть назад, там твердое «д», но это другая модель. Здесь на самом деле исконная, правильная модель с мягкостью - она прекрасно проявляется в том, что это было слово третьего склонения, потому что наречия сзади, а не «сзада», позади, а не «позаде» в точности показывают, что в древности это было слово женского рода. Точно так же, как слово передь - спереди и впереди, притом, что сейчас сами слова есть только в мужском варианте - зад и перёд, а здесь в древности сохраняется задь. Так или иначе, он их «увернул взадь» - это оувернулъ на самом деле (мы сейчас к нему вернемся, когда дальше прочитаем) представляет некоторую проблему.

Маленькое замечание относительно Юрьи - это совершенно правильная древнерусская форма данного имени. Это имя Георгий, его история начинается с греческой формы, которая непосредственно дает на русской почве Георгии с двумя и, но потом чем дальше, тем больше оно закрепляется в форме Георги. [ео] - ненормальное для русского языка сочетание, оно должно стянуться во что-то типа [jo]. [г’o] - тоже очень неестественное для русского языка сочетание. Ближайшее, правда, тоже не очень естественное, но все же более распространенное дает [г’у], и тогда древнерусская форма приобретает вид Гюрги. В этом виде имеется масса упоминаний разных Гюргиев XI и XII века. А дальше [г’] дважды перед [у] и перед [и] сменяется на [j]. [Г’] и [j’] - вообще очень близкие звуки. В южнорусском вообще они почти одинаково произносятся, где [г] фрикативное, но даже и в северном великорусском, где [г] взрывное, все равно [г’у] и [jy], [г’и] и [и] активно смешиваются. У нас были и другие такие примеры, в частности, мы в прошлом году разбирали такой пример, где Яков был записан как Гяков, ровно в силу этой же эквивалентности между [jа] и [г’а]. Всё, после того, как [г’] становится йотом, перед нами форма Юрьи, ровно та, которую мы видим, которая встречается очень давно.

Обратим внимание, что грамота написана почти правильно, по-книжному, но всё же почти, потому что мы видим, что он заменил в матерью букву е на ь, то есть маленький элемент бытовой орфографии проявился и здесь. Дальше в тексте два-три примера еще есть, так что бытовая орфография, конечно, и в московской письменности была.

Итак, здесь завязка проблемы состояла в том, что этот Юрий с матерью воспрепятствовали нашему автору отправиться в Кострому, как то требовалось, куда посылал господин. Вот что дальше сделал этот же Юрий. Заметьте, читается легко, это тот текст XIV века, когда больших проблем нет.

а взѧлъ себѣ с матьрью е҃i бѣл

Мать, как видим, постоянно ему нужна. «Взял себе с матерью 15 бел (белок)». Мало того, что он увернул их с пути, еще и взял себе с матерью 15 белок. Казалось бы, все ясно, но дальше, отчасти, может быть, в силу некоторых особенностей этого Юрия, или в силу того, что наш писец был не очень хороший стилист, продолжает он так: «Ти», - «ти» здесь обозначает «и», это просто союз «и», я немножко расскажу про него. А вот дальше написано нечто, что немножко должно удивлять.

ти оувзѧлъ г҃ бѣл

По содержанию тоже любопытно, что произошло. После того, как он уже взял свои 15 белок, он снова взял еще три белки. Но главное, конечно, здесь такое странное оувзѧлъ - к этому мы еще вернемся, тем более что это «у» очень похоже на первое оувернулъ, и тут есть о чем поговорить.

Дальше еще было некое событие, рассказ о котором начинается так:

по томо гн҃е

«Потом, господин…» Как вы думаете, какой будет глагол? Что вы предлагаете? Правильно! «Взял»! Совершенно правильно, третий раз. Потом взял… тут даже не сказано, что это белки, но сами понимаете - 20, еще больше, чем сумма всего предыдущего взятия. Но и этого мало, вместе с гривнами Юрий взял еще и полтину. Теперь уже грамота кончилась.

по томо гн҃е

взѧлъ к҃ да полтину

То ли у Юрия жадность разгоралась по мере того, как он чувствовал возможность взять еще какую-то мзду, то ли несколько неуклюже это записал наш автор, -- так или иначе, перед нами такой текст. По смыслу он совершенно прозрачный, но, строго говоря, мы не очень понимаем ситуацию. Ясно совершенно, что кто-то из боярского рода по имени Юрий вместе с матерью, обладая некоторой властью, смогли нашего посланца, отправляющегося в Кострому, остановить, и постепенно с него взять один раз деньги, второй раз дополнительные деньги и третий раз деньги. Об этом всем он замечательным образом докладывает господину.

Теперь некоторое чисто лингвистическое замечание. Мгновенно видно, что это текст не новгородский. Есмы - первое лицо, в новгородской грамоте так не было бы, а было бы есме. Формы себѣ совершенно не было в новгородской письменности - там было только собѣ. Здесь чистая совершенно и очень правильная для Москвы форма себѣ, та же самая, которая нам известна сегодня. Не говоря уже о том, что окончания оувернулъ, (оу)взѧлъ не -е, а -ъ, как и положено в наддиалектном древнерусском, и это правильно для Москвы. Так или иначе, не очень много других диалектных свойств проявляется в таком коротком тексте, но достаточно, чтобы было понятно, что это на новгородские тексты это ни в коем случае не похоже.

Еще маленькая деталь. Слово ти, о котором я говорил, которое здесь явно означает союз «и» - «и взял». В Новгороде ти очень часто употребляется, но не в этом значении. Новгородское ти - это частица типа «ведь» - говорят, что новгородцы «тикают». Значение «и» употребляется в церковнославянских текстах, и как мы теперь знаем, в московском народном тексте оно тоже употребляется, так что это еще одна деталь, отличающая Новгород от Москвы.

Наконец, крупная лингвистическая вещь - это оувзѧлъ и оувернулъ. Заметьте, что взѧлъ, кроме того, написано два раза нормально, но один раз написано оувзѧлъ. Думать, что это две приставки, одна приставка оу-, другая в-, совершенно не реально, нет таких сочетаний. Так что это, конечно, такой способ каким-то образом указать на то, что читалось это вот как: ти [w]зѧлъ. Конечно, это было такое же чтение, как какое-нибудь украинское или белорусское, которое, кстати, известно и сейчас на части русской территории. В Москве конкретно сейчас нет, но было в XIV веке. Следовательно, перед нами первая грамота, засвидетельствовавшая такой факт. Действительно, в этих случаях могло быть написано узѧлъ, но бывает и так, что иногда написано таким сверх-нагроможденным способом, что и у есть, и в - увзѧлъ. При том, что он может писать и просто взѧлъ, он читал совершенно одинаково, просто у него не было устойчивого решения, как выразить это [w].

Тогда обращаемся к более трудной вещи: оувернулъ. Может быть, здесь то же самое, потому что здесь по смыслу «вернул» подходит очень хорошо? «Он вернул нас», - сейчас бы мы сказали. «Увернул» - мы сейчас такого глагола не знаем. Но такое [w] нормально только перед согласными, как в [w]зѧлъ. В говорах, где прекрасно известно это [w], оно не фигурирует перед гласными. Поэтому думать, что читалось [уw’]ернулъ или [w’]ернулъ с мягким [w’], значит предполагать вещи, которые нигде больше на русской территории не фиксируются. Здесь нужно идти по более простому пути, состоящему в том, что, несмотря на внешнее сходство начал, оувзѧлъ и оувернулъ - это разные вещи. Все-таки оу- в оувернулъ - это не что иное, как приставка. Впрочем, не совсем верно, что мы такого глагола не знаем. Все мы прекрасно знаем глагол увернуться (от чего-нибудь), хотя глагола увернуть нет. Но это уже детали, которые на протяжении 600-700 лет могли прекрасно измениться.

И если покопаться, действительно, в словарях более основательно, то находим примеры даже из Лаврентьевской летописи, где описывается такой драматический эпизод. Хотели забрать князя из монастыря, где он скрывался - это 1147 год. Далее сказано, что спасавшие его просят «уворотить коня», то есть в точности, как и здесь, вспять повернуть. Так что в действительности глагол оуворотити в значении «отвернуть назад» был. И даже если хорошо покопаться в Дале, то, правда, не в той дефиниции, которую будем там прямо искать, а в некоторой более глубокой, мы находим действительно указание, что есть слово уворотить, как он пишет, вологодское, в значении «свернуть с дороги».

Вот такие замечания по поводу этой довольно простой грамоты.

- Почему написано по томо?

- Хорошо, что вы спросили. Это второе обстоятельство, которое показывает нам, что писавший не чужд был бытового письма. Это, конечно, потомъ, второе о - это ъ, точно так же, как у нас ь вместо е в матьрью (два раза). И один раз наоборот, о вместо ъ, то есть смешение в ту или другую сторону о с ъ, и е с ь, которые очень хорошо известны по новгородским грамотам, но оно, естественно, было общерусским, и в московской грамоте мы три его примера тоже здесь видим. По томъ использовалось ровно в том же смысле, что современное русское потом.

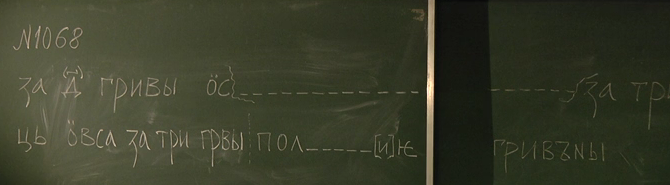

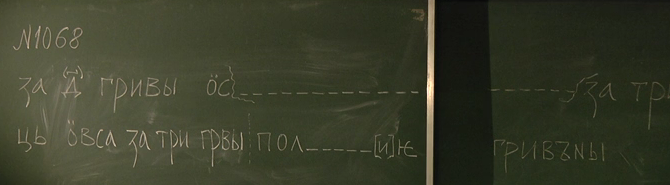

Дальше мы возвращаемся в Новгород, и тут будут более сложные вещи. Грамота № 1068. Верха нет. Это четыре нижних строки грамоты. Это все-таки много, четыре строки, но в этих строках есть еще лакуны - довольно большая лакуна в первой из этих строк и маленькая лакуна во второй строке. Эти лакуны составили некоторую проблему: отчасти мы этой проблемой, может быть, немножко и займемся. Фигурируют все время гривны. Гривны, как и прочие названия денежных единиц, очень часто пишутся сокращенно, как принято в русском «руб.» вместо рубль, «коп.» вместо копейка. Это всегда бывает, поэтому не удивляйтесь, что четыре разных написания для слова гривна встретятся в одном тексте, поскольку это слово легко можно сокращать.

за д гривы ӧс - - - - - - - - - - - - - - - - - - за трицѧть пѧтнацѧть кадь

ць ӧвса за три грвы пол - - - - - [и]ѥ гривъны оу тимошки цьтырь катци ржи

за дви гривни оу дитьи на березе кожю за полъ гривны полотна десѧть локотъ

холоста веретищь за полъ гривны пѧть овцино мѧтыхъ

Итак, «за четыре» (титла над цифрой д не видно, потому что там оторвано, но оно, наверное, было), дальше первый раз «гривна» написана таким необычным способом: гривы, не удивляйтесь; дальше написано «ос» с точками над о, и всё, затем обрыв длиной, судя по другим строкам, примерно в восемнадцать букв; дальше текст после обрыва продолжается. Не удивляйтесь также, что трицѧть написано таким способом - это XIV век, давно тридесѧть упростилось, [дс], потом [ц], это написано идеальным фонетическим способом.

Дальше таким же способом написано слово пѧтнацѧть - это вообще для нас очень ценная грамота, когда писец не поленился написать числительные целиком, потому что в девяти случаях из десяти, конечно, это пишется просто цифрой. Он тоже использовал цифру один раз, но остальное он писал целиком, и это очень большая нам помощь. Чего 15?

- Кадок.

- Кадок, да. Естественно, с другим суффиксом «кадец». «15 кадец», должно быть какое-нибудь зерно, и оно тут выступает - ӧвса. За три (видите, он не ленится писать три буквами) пол - и тут не хватает примерно пяти букв. Нам надо разгадать маленькую лакуну.

- Полтина?

- Пол чего? Какое слово? Третиѥ, конечно, это единственное подходящее существительное на ѥ. Так что это восстанавливается практически совершенно надежно. Пол(ъ трет)[и]ѥ, степень надежности практически 100%. «Полтретие» - это сколько гривен?

- Две с половиной.

- Две с половиной, совершенно верно. С одной лакуной мы справляемся. Давайте я заранее вас заинтригую тем, что затем мы немножечко поработаем и заполним лакуну из 18 букв. Это действительно чуть ли не рекорд наших занятий за долгое время. Казалось бы, лакуна из 18 букв - это стопроцентно безнадежная вещь, но нет. В данном случае, естественно, абсолютной надежности быть не может, но надежность 999 тысячных достигается.

Дальше идет (собственно, это от меня идет, в тексте никакой границы нет, просто чтобы нам было легче понимать) следующий раздел документа. Попросту говоря, как вы сами понимаете, это документ хозяйственный, указывается, у кого сколько долгов или сколько недоборов, и он делится на разделы, потому что будет какой-то другой человек, у которого тоже свои недоборы или долги.

Этот другой человек фигурирует дальше, а именно - Оу Тимошки. Цьтырь, вы понимаете, что это нормальное цоканье, конечно, это такое бытовое письмо - четыре. Четыре кадци (замечательно записано катци) ржи за две гривны. Казалось бы, довольно скучный текст, но это редкий-прередкий пример документа, что берестяных, что не берестяных, где были бы указаны цены на товары в точности. Смотрите, у нас указано, что 15 кадец овса стоили 3 гривны. И дальше 4 кадци ржи за 2 гривны. Для овса и для ржи указаны цены. Очень мало есть документов, где это прямо указано. В летописи изредка бывает, но в основном, в летописи указываются «бешеные» цены, когда был голод, и все цены подскочили в немыслимое количество раз, и эти ужасающие цифры наш летописец приводит. Нельзя сказать, что мы тем самым узнали нормальные цены на эти товары, это как раз цены катастрофические. А здесь нормальная цена, потому что речь идет о некотором обложении.

Забегая вперед, скажу, что это «за». Это «за» может значить перепродажу: столько кадец ржи купить или продать за две гривны. В данном случае, как мы увидим дальше, контекст нам требует несколько иначе понимать это «за» - а именно, что перед нами документ о взимании налогов, дани. Вообще говоря, этот налог исчислялся в деньгах, сколько нужно было заплатить с души, со двора, это входило в некоторый код известный. Но можно было заменять деньги натуральным товаром, тем более, в деревне очень часто расплатиться натуральным товаром было естественнее и проще. Поэтому в данном случае текст, например, такой: «У Тимошки 4 кадци ржи за две гривны», - нужно понимать, что у него взять или уже взято 4 кадци ржи в соответствии с тем, что он обязан сдать налога 2 гривны. То же самое и в предыдущей записи - и там 15 кадец овса за 3 гривны, тоже в таком же отношении.

- А эти кадки сохранились?

- Таких больших археологических находок, к сожалению, редко можно ожидать. Это, к сожалению, другая проблема, что мы должны в точности знать, какое количество ржи приходилось на одну кадку. Кадки, конечно, не могли в десять раз изменяться. Наверное, могли в 1,5 раза быть меньше или больше. Возможно, те, кто этим специально занимается, имеет какие-то тонкие способы узнать еще более точно, что какого размера было, но лингвистам это неизвестно.

Итак: «У Тимошки 4 кадци ржи за 2 гривны». Дальше я снова сделаю такое разделение в помощь вам, потому что лакуна длинная. Идет следующее лицо, которое что-то должно платить, или лица. Смотрите, не знаю, поймете ли сразу, что это за следующее лицо. Напишу без разделения. Оудитьи - совершенно верно, это у дѣтеи, конечно, подразумевается «у Тимошкиных детей». Заметьте, что это уже второй раз, когда у нас и стоит на месте ятя: дви вместо двѣ и у дитьи. Бытовая орфография постоянно фигурирует в грамоте. «У детей» тоже идут такие же расчеты, но более сложные. Указывается место, где эти дети находятся. На березе.

- Берег?

- Конечно, первое слово, которое приходит на ум, это «берег». Но какой кошмар - вторая палатализация! В новгородском документе это был бы вопиющий совершенно факт, просто уникальный из всех 1100 новгородских грамот нецерковного содержания. В московской грамоте это вполне мог был бы быть берег, но для Новгорода это совершенно нереалистичное предположение, что они были на берегу. Что еще предложите?

- На березе.

- И что же, они сидели на березе?

- На Березе с большой буквы.

- Конечно, они сидели на Березе с большой буквы, совершенно точно. Береза - это, во-первых, довольно популярное название речушек (тогда они сидели на речке под названием Береза), и, во-вторых, для деревень тоже - в новгородских писцовых книгах, в списках деревень много раз упоминается деревня или Береза, или Березка. Так что у детей, либо на речке под названием Береза, либо в деревне под названием Береза, есть другие долги. Дальше непростая вещь. Начинается со слова «кожу». Действительно, у нас грамоты про кожу встречались неоднократно, это важный товар тогда был. Замечательно, что винительный падеж. Таким образом, все раньше, что мы видели - это, вообще говоря, приказ что-то взять. До этого мы падежи не могли различить, потому что именительный падеж там не отличается от винительного. Это приказ взять таким образом кожу за полгривны. Дальше - полотна 10 локоть, то есть 10 локтей - это довольно понятно. Дальше идет следующий натуральный продукт. Что это значит? Первое слово - это что? Холста. Написано с ъ, вместо ъ - о, все совершенно нормально. Кроме того, это может быть нормальное новгородское второе полногласие: холостъ, холоста. А что такое веретище?

- Грубая одежда?

- Да, верно. Но не обязательно одежда, просто сама мешковина или некоторый мешок, может быть. В данном случае, поскольку холст надо было чем-то мерить, то это просто некоторая его единица. Мешковина, как правило, это не абстрактная масса, а столько-то веретищ: одно веретище, три веретища, пять веретищ. То есть это некоторые куски, более-менее известной величины, на которые подразделяется, может быть, холст, может быть, какая-нибудь дерюга и так далее, довольно грубая ткань. Так что одно веретище холста. Дальше «за полгривны».

Но ко всему этому еще три слова, это уже конец грамоты. Всё. Последняя ценность в этой грамоте. Пять чего?

- Овчин.

- Овчин. Это вы уже знакомы, что ц = ч - нормальное цоканье, о на конце - это ъ, пять овчин «мятых». Это термин; как я узнал, в этом ремесле говорят - «промятые овчины».

Тут, правда, есть некоторые тонкости, поскольку, смотрите, с детьми Тимошки труднее всего. Судя по всему, они должны были по закону заплатить одну гривну. Гривны реальной у них не было, и вот они на эту гривну набирают всё, что они в своей деревушке Береза могут произвести. Кожа у них есть, причем довольно много кожи. Дальше они «полотна десять локтей» только набирают, одно «веретище холста» еще за полгривны. Последнее только остается не совсем ясно, как понимать «пять овчин мятых». Что же, они входят в те же полгривны? По синтаксису это возможно, когда что-то перечисляется, перечисляется, а потом еще одно добавляется после. Или же действительно это смешанная такая плата - за первые полгривны. Короче говоря, просто такое добавление к тому, что они уже заплатили гривну, но должны были добавить что-то еще натуральное - но это из этого текста мы не узнаем. Так или иначе, здесь для нас совершенно замечательный текст, всё написано полными словами. Мы видим такую картину явного обложения и как оно взималось.

Теперь попробуем посмотреть на то, что я вам обещал. Не так уж безнадежна чудовищная лакуна сверху. Смотрите, я стал разбираться, что предшествует нашим «15 кадец овса», но что-то такое за 30, причем совершенно очевидно, что единственное существительное, которое подразумевается, это те же самые гривны, то есть за 30 гривен - это огромная сумма. То есть кто-то платил несравненно больше, чем наш жалкий Тимошка с двумя гривнами, либо дети с одной гривной, два раза по половине. А какой-то другой клан в этой же деревне, подразумевается, большой и мощный, платил что-то такое за 30 гривен. Кроме того, что он за какой-то продукт, который таится в этой огромной лакуне, платил 30, с него взимали, кроме того, «15 кадец овса за 3 гривны», и к этому плюс еще чистые деньги. Это характерная вещь, которая и в других документах наблюдается, что при таком обложении могла быть смешанная плата, то есть часть платится натурой, часть платится деньгами. В данном случае, явно это «что-то» платится овсом или какой-то другой натурой раньше, а в конце добавляется и еще «полтретие», то есть 2,5 гривны просто чистыми деньгами. Это для понимания того, как платится. Теперь давайте посмотрим. Как вы думаете? Поскольку структура такая, «столько-то чего-то за 30» - то, что такое «ос...»?

- Осмьнадцать?

- Конечно, никуда не денешься, мы можем совершенно вероятно написать, что это «ос(мь)». Но это не всё, а все остальное там уже без некоторой экономической арифметики не восстановить. Что может начинаться на «ос»: во-первых, само слово осмь. Еще что может начинаться? Осмь на десяте. И осмь десятъ. У нас выбор из трех. Или осмь сотъ еще. Четыре разных вещи могут начинаться, поэтому нам приходится прикидывать. Поскольку все считается в кадках, значит, какое-то количество кадок, скорее всего, за 30. Очень легко можно посчитать.

Какая у нас цена на кадь овса? Скажите мне в гривнах. Одна пятая гривны. Какая цена на кадь ржи? Одна вторая гривны. Всё, из этой рамки мы знаем, как из арифметической задачки для школьников. Поэтому давайте посчитаем. Поскольку, допустим, здесь имелась в виду рожь, Восемьдесят кадец ржи сколько будет стоить? Восемнадцать сколько будет стоить? А там 30 - ни одна цифра близко не подходит. Ни 8, ни 18, ни 80 не подходят, они дают чрезвычайно меньше.

Давайте рискнем подумать, что он дважды подсчитывал овес, какой-нибудь один овес и другой овес. 8 овса - это так мало, что не о чем говорить. Давайте махнем сразу самое большое, 80 овса - это сколько? Сколько получается? 16 получается, опять совершенно не 30.

Строго говоря, мы можем предположить, что в лакуне стоит öс(мь десятъ кадьць…) - смотрите, на название злака не так много букв остается. Мы так точно подсчитать длину лакуны не можем, может быть потеснее написано или посвободнее, поэтому плюс минус одна-две буквы. Тем не менее, очень подозрительно. Здесь подходит «овса», «ръжи». На самом деле все очень хорошо, но цены не сходятся.

- Другое зерно?

- Смотрите, если берем 80 как самое вероятное, потому что все остальные слишком маленькие. У нас овес дает очень мало - 16 гривен, гораздо меньше, чем 30. А рожь дает гораздо больше, чем 30, дает 40 - это слишком большая разница. Поэтому нужен какой-то товар, промежуточный по цене между этими двумя. Я не настолько подкован в сельском хозяйстве Древней Руси. Но, к счастью, такие источники есть. Было найдено два источника. Первый - Ключевский, который обнаружил это, занимаясь этим вопросом. А второй нашелся не где-нибудь даже, а в Псковской летописи.

В Псковской летописи в записи за 1422 год (конечно, это не то же самое время, потому что у нас XIV век, а это уже XV, но достаточно близко), указывается в более-менее спокойные годы, не катастрофические, что цены были такие… Там указана некая «зобница», которая еще хуже, чем кадка: я не знаю, что такое зобница. Но, поскольку всё мерится в одной и той же «зобнице», то это значит, что «зобница» нам дает хорошее соотношение.

В Пскове в это время зобница ржи стоила 70 ногат. Как мы видим, здесь всё другое - и зобница другая, и ногаты другие, не гривны, но это совершенно неважно, поскольку мы только пропорцию смотрим.

Зобница ржи - 70 ногат,

Зобница овса, другого злака из нашей грамоты, - 30 ногат,

Жита, третьего зерна, - 50 ногат.

В точности промежуточное значение между нашими. Другое дело, что такое жито? Жито - это очень хитрое слово, диалектологи много с ним имеют дела, целые карты диалектологические имеются того, что значит жито в разных местах. Оно может значить разные злаки. Поэтому надо знать конкретно, что жито означало. Жито может означать в одних местах рожь, в других местах даже пшеницу, в третьих местах ячмень. Поскольку слово жито, вообще говоря, не означает конкретный злак, а означает нечто, «нужное для жизни», такой «жизненный продукт». Но в Новгороде мы хорошо знаем, что такое жито, в Новгороде - это только ячмень. Всё. Дальше я не буду выписывать данные Ключевского, они другие, они более позднего времени.

Достаточно того, чтобы посмотреть - вы видите, что цифра жита находится посредине примерно. Можно даже посчитать в процентах, если рожь 100%, то жито, соответственно, получается 73%. И тогда если мы сочтем, что можем применить эту шкалу, то мы можем посчитать, я не буду сейчас затруднять, у нас нет времени - сколько тогда даст 80 кадец этого самого жита по расчету, найденному из псковской грамоты. Оказывается, дает такую цифру, естественно, с частичными дробями - 28,56. Вот тут уже вы должны согласиться, что разница между этой суммой и 30 - это уже настолько допустимая вещь в пределах разницы годов, урожаев и так далее, что можно считать, что это гарантированная вещь.

Тем самым, мы восстанавливаем эту последнюю лакуну - в ней стоит слово «жита», вся лакуна, все 18 букв с вероятностью, может быть, не 100%, но очень близко к 100% восстанавливаются в этой грамоте:

öс(мь десятъ кадьць жита)

Это, пожалуй, пример самой длинной лакуны, которая восстанавливается практически надежно в нашей берестяной грамоте, поэтому я на этом остановился. Обычно такие большие лакуны всерьез не рассматривались, у нас не было такой возможности. А здесь, вы видите, так все узко сходится, что практически вероятности того, что там было что-то совершенно другое, почти нет. Вот всё про эту грамоту.

Продолжение

Публикация этого же отчета на Правмире, с видео

Продолжение

Наше традиционное занятие сегодня происходит в нетрадиционном месте. Не знаю, какие будут от этого улучшения, какие ухудшения - посмотрим; во всяком случае, действовать будем в том же духе, что и раньше в девятой аудитории. Там было, правда, гораздо теснее, но это была традиция нашего филологического факультета. Меня, кстати, спрашивали, с какого времени начинается эта традиция. Это был замечательный семинар Виктора Марковича Живова, к несчастью, ныне покойного, где начались отчеты по результатам текущего филологического сезона. Но мы не очень точно помним, в каком году это было. Как-то вместе с Виктором Марковичем мы пытались это восстановить, но выяснилось, что мы помним с точностью плюс-минус один год - либо это 1986 год, либо 1987 год, так или иначе, 30 лет назад.

Как замечают те из вас, кто на этих отчетах бывает, в Новгороде находки неравномерны: бывают «тощие годы» и бывают «тучные годы». Бывают столь «тощие», когда просто вообще нет возможности проводить такую лекцию, поскольку достаточно не найдено. А бывают, наоборот, такие годы, когда не хватает одной лекции, и нам приходится дважды встречаться, потому что я за одну лекцию не берусь изложить все интересное, что за этот год удалось найти.

Причем это не календарный 2016 год, а действительно отрезок примерно в 365 дней с момента предыдущей лекции, которая была 1 октября прошлого года. Следующую грамоту, которую, естественно, на той лекции не было никакой возможности еще нам знать, нашли на следующий день, 2 октября. И еще одна грамота была найдена до окончания 2015 года. Может быть, не самые счастливые обстоятельства привели к этому, но в этом году раскопки происходили не только в обычное летнее время, но и в осеннее, и весеннее, поэтому число грамот от этого только увеличилось. Конечно, условия работы были очень сложными, и желать такого в дальнейшем не приходится.

Так или иначе, я должен вам отчитываться за 22 грамоты за этот период, из которых 20, собственно, новгородских, одна найдена в Старой Руссе, и одна найдена, ни много, ни мало, в городе Москве. Разумеется, я не буду все 22 демонстрировать, там есть маленькие обрывочки, которые мало что нам дают. Но, даже выбирая самые интересные, мы получаем довольно большое количество, из которых я сегодня могу рассказать только о половине.

В прошлом году, может быть, кто-то помнит, у нас в качестве начала была такая замечательная грамота «я щеня», из пяти букв. Такие вещи бывают время от времени, и что-то подобное было и в этом году. Начну с грамоты из одного слова. (Разумеется, я не буду следовать порядку номеров, в данном случае никакой необходимости в этом нет). Сегодня я буду говорить исключительно о грамотах XIV века, но, в принципе, находки относятся к разным векам от XII до XIV. О более ранних будет речь на следующей лекции. Так что датировку сегодняшних грамот я даже не буду дополнительно оговаривать - все эти грамоты XIV века.

Первая грамота, которую я вам хочу показать, принадлежит к числу таких грамот, одновременно целых и предельно кратких, в которых имеется всего одно слово, и это слово оказалось вот какое:

№ 1085

покушаю

Находчики стали говорить, что действительно уже пора обеденный перерыв устраивать. Тем не менее, это грамота XIV века. Что же с этим делать все-таки? Писавший хотел продемонстрировать аппетит, уверенный в том, что он останется голодным? Или у вас есть какие-то идеи? Не хватает чего? Что покушать? (Голоса с мест) Вот именно, значит, я правильно угадал вашу мысль: не хватает того, что именно покушать. Других идей нет?

- Юридический термин?

- Нет, конечно, это слишком сильно сказано, вряд ли бы это был юридический термин. Не приходит в голову ничего?

- Покуша́ю.

- Конечно! Если переставить ударение, тогда придет в голову более правильное решение: покуша́ю. Если добавить ся, это слово будет вам просто знакомо: просто без ся вы очень редко его употребляете. Покуша́юся, покуша́юсь - это значит пробую. Это совершенно нормальная для древнего книжника запись со значением «пробую перо» - то, что называется классической пробой пера. Это известно по хорошим книгам, уже не берестяным, а настоящим: время от времени писец может себе позволить немножко расслабиться и написать это «покушаюся». Если быть точным, то я, конечно, вам помог с помощью другого ударения, но на самом деле старое ударение было одинаковым: было поку́шаю в обоих случаях, потому что наше с вами покушаю в смысле съедобности ведь тоже сначала означало «попробую», значение «есть» - это поздняя вещь. В книгах бывают записи писцов как в первом лице, покушаю, так и в инфинитиве покушати, когда человек пишет: «Ну, что попробовать перо, что ли?» Эти две записи хорошо известны в качестве так называемых «приписок писцов» в хороших книгах, и вот нам попалась такая берестяная грамота.

После того, как она нам попалась, сразу стала ясной, как день, грамота под № 702. По номеру вы понимаете, как давно, уже примерно 20 лет назад, она была найдена. Она состояла из одного слова, была оставлена как не поддающаяся истолкованию и даже не вошла в полную публикацию. В ней было написано вот что:

покоушти

Попросту говоря, автор пропустил букву: это бывает редко, но бывает даже у наших писцов. Оказывается, мы второй раз нашли такую грамоту, но только на второй находке поняли, что это такое. Перед нами оба варианта: первый вариант с настоящим временем покушаю, «пробую», второй вариант покуш(а)ти, «попробовать», и оба прекрасно известны как приписки писцов. Можете представить, как из-за маленькой ошибки в свое время эту грамоту не разгадали. Тем самым с находкой этой грамоты число понятых увеличилось не на единицу, а на две. Всё, достаточно, это маленький дивертисмент.

Теперь приступим к более основательным грамотам. Давайте я начну с грамоты, которая стоит особо в этом ряду - с грамоты не новгородской, а московской. Это московская грамота № 4, найденная в конце 2015 года, целая, совершенно замечательно сохранившаяся, тоже XIV век. Давайте ее прочтем. Я, как обычно, пишу, несколько упрощая графику, не изображаю древние буквы так уж буквально.

поѥхали єсмы гн҃е на кострому…

Первая фраза, я думаю, ясна и не требует никаких комментариев. Замечательно для нас то, что грамота эта, без малейших указаний от кого кому, начинается сразу просто содержанием: «Мы поехали на Кострому». Данная грамота для Новгорода была бы совершенно нетипичной. В Новгороде имеется только две категории грамот, где не сказано, от кого к кому - это секретные грамоты военного содержания, и грамоты, секретные и несекретные, где тоже по понятным причинам нежелательно указание имен - это небольшое количество любовных записок. Вот и всё, а все остальные обязательно имеют формулу «от кого к кому», и даже с «поклоном», с «покланянием», с челобитием. А эта московская грамота, кстати, -- первая из всех четырех московских грамот, которые пока что имеются, которая является, скорее всего, письмом. Три предыдущих не были письмами, так что там мы не могли проверить, так же устроена переписка, как в Новгороде, или нет.

Можно даже подозревать, что это не совсем случайно. Москва XIV века была менее культурным государством, чем Новгород XIV века. В Новгороде уже были традиции, в частности, письменно-литературные. Здесь, как видите, такой немножко еще провинциальный стиль, то есть человек не знал условностей и писал с самого начала. Он считал, что передадут, кому надо, и тот сам поймет.

Итак, автор сообщает своему господину (гн҃е, это, конечно, господине): «мы поехали на Кострому». А дальше с ним, как и следует ожидать, случилось что-то, что заставляет его беспокоиться, иначе бы он не стал писать. Вот что было дальше.

юрьi с матьрью насъ гн҃е оувернулъ

в задь

Как всегда, драматический момент истины. Я думаю, что текст читается легко. Некий Юрий, очевидно, прекрасно известный его адресату, возможно, родственник нашего адресата, со своей матерью воспрепятствовал этой поездке на Кострому (разумеется, из Москвы). «Юрьи с матерью, нас, господине, увернул в задь». Всё тоже очень понятно. Именно задь с мягким знаком на конце, совершенно правильная форма. Хотя сейчас есть немножко не вполне литературное слово взад, то есть назад, там твердое «д», но это другая модель. Здесь на самом деле исконная, правильная модель с мягкостью - она прекрасно проявляется в том, что это было слово третьего склонения, потому что наречия сзади, а не «сзада», позади, а не «позаде» в точности показывают, что в древности это было слово женского рода. Точно так же, как слово передь - спереди и впереди, притом, что сейчас сами слова есть только в мужском варианте - зад и перёд, а здесь в древности сохраняется задь. Так или иначе, он их «увернул взадь» - это оувернулъ на самом деле (мы сейчас к нему вернемся, когда дальше прочитаем) представляет некоторую проблему.

Маленькое замечание относительно Юрьи - это совершенно правильная древнерусская форма данного имени. Это имя Георгий, его история начинается с греческой формы, которая непосредственно дает на русской почве Георгии с двумя и, но потом чем дальше, тем больше оно закрепляется в форме Георги. [ео] - ненормальное для русского языка сочетание, оно должно стянуться во что-то типа [jo]. [г’o] - тоже очень неестественное для русского языка сочетание. Ближайшее, правда, тоже не очень естественное, но все же более распространенное дает [г’у], и тогда древнерусская форма приобретает вид Гюрги. В этом виде имеется масса упоминаний разных Гюргиев XI и XII века. А дальше [г’] дважды перед [у] и перед [и] сменяется на [j]. [Г’] и [j’] - вообще очень близкие звуки. В южнорусском вообще они почти одинаково произносятся, где [г] фрикативное, но даже и в северном великорусском, где [г] взрывное, все равно [г’у] и [jy], [г’и] и [и] активно смешиваются. У нас были и другие такие примеры, в частности, мы в прошлом году разбирали такой пример, где Яков был записан как Гяков, ровно в силу этой же эквивалентности между [jа] и [г’а]. Всё, после того, как [г’] становится йотом, перед нами форма Юрьи, ровно та, которую мы видим, которая встречается очень давно.

Обратим внимание, что грамота написана почти правильно, по-книжному, но всё же почти, потому что мы видим, что он заменил в матерью букву е на ь, то есть маленький элемент бытовой орфографии проявился и здесь. Дальше в тексте два-три примера еще есть, так что бытовая орфография, конечно, и в московской письменности была.

Итак, здесь завязка проблемы состояла в том, что этот Юрий с матерью воспрепятствовали нашему автору отправиться в Кострому, как то требовалось, куда посылал господин. Вот что дальше сделал этот же Юрий. Заметьте, читается легко, это тот текст XIV века, когда больших проблем нет.

а взѧлъ себѣ с матьрью е҃i бѣл

Мать, как видим, постоянно ему нужна. «Взял себе с матерью 15 бел (белок)». Мало того, что он увернул их с пути, еще и взял себе с матерью 15 белок. Казалось бы, все ясно, но дальше, отчасти, может быть, в силу некоторых особенностей этого Юрия, или в силу того, что наш писец был не очень хороший стилист, продолжает он так: «Ти», - «ти» здесь обозначает «и», это просто союз «и», я немножко расскажу про него. А вот дальше написано нечто, что немножко должно удивлять.

ти оувзѧлъ г҃ бѣл

По содержанию тоже любопытно, что произошло. После того, как он уже взял свои 15 белок, он снова взял еще три белки. Но главное, конечно, здесь такое странное оувзѧлъ - к этому мы еще вернемся, тем более что это «у» очень похоже на первое оувернулъ, и тут есть о чем поговорить.

Дальше еще было некое событие, рассказ о котором начинается так:

по томо гн҃е

«Потом, господин…» Как вы думаете, какой будет глагол? Что вы предлагаете? Правильно! «Взял»! Совершенно правильно, третий раз. Потом взял… тут даже не сказано, что это белки, но сами понимаете - 20, еще больше, чем сумма всего предыдущего взятия. Но и этого мало, вместе с гривнами Юрий взял еще и полтину. Теперь уже грамота кончилась.

по томо гн҃е

взѧлъ к҃ да полтину

То ли у Юрия жадность разгоралась по мере того, как он чувствовал возможность взять еще какую-то мзду, то ли несколько неуклюже это записал наш автор, -- так или иначе, перед нами такой текст. По смыслу он совершенно прозрачный, но, строго говоря, мы не очень понимаем ситуацию. Ясно совершенно, что кто-то из боярского рода по имени Юрий вместе с матерью, обладая некоторой властью, смогли нашего посланца, отправляющегося в Кострому, остановить, и постепенно с него взять один раз деньги, второй раз дополнительные деньги и третий раз деньги. Об этом всем он замечательным образом докладывает господину.

Теперь некоторое чисто лингвистическое замечание. Мгновенно видно, что это текст не новгородский. Есмы - первое лицо, в новгородской грамоте так не было бы, а было бы есме. Формы себѣ совершенно не было в новгородской письменности - там было только собѣ. Здесь чистая совершенно и очень правильная для Москвы форма себѣ, та же самая, которая нам известна сегодня. Не говоря уже о том, что окончания оувернулъ, (оу)взѧлъ не -е, а -ъ, как и положено в наддиалектном древнерусском, и это правильно для Москвы. Так или иначе, не очень много других диалектных свойств проявляется в таком коротком тексте, но достаточно, чтобы было понятно, что это на новгородские тексты это ни в коем случае не похоже.

Еще маленькая деталь. Слово ти, о котором я говорил, которое здесь явно означает союз «и» - «и взял». В Новгороде ти очень часто употребляется, но не в этом значении. Новгородское ти - это частица типа «ведь» - говорят, что новгородцы «тикают». Значение «и» употребляется в церковнославянских текстах, и как мы теперь знаем, в московском народном тексте оно тоже употребляется, так что это еще одна деталь, отличающая Новгород от Москвы.

Наконец, крупная лингвистическая вещь - это оувзѧлъ и оувернулъ. Заметьте, что взѧлъ, кроме того, написано два раза нормально, но один раз написано оувзѧлъ. Думать, что это две приставки, одна приставка оу-, другая в-, совершенно не реально, нет таких сочетаний. Так что это, конечно, такой способ каким-то образом указать на то, что читалось это вот как: ти [w]зѧлъ. Конечно, это было такое же чтение, как какое-нибудь украинское или белорусское, которое, кстати, известно и сейчас на части русской территории. В Москве конкретно сейчас нет, но было в XIV веке. Следовательно, перед нами первая грамота, засвидетельствовавшая такой факт. Действительно, в этих случаях могло быть написано узѧлъ, но бывает и так, что иногда написано таким сверх-нагроможденным способом, что и у есть, и в - увзѧлъ. При том, что он может писать и просто взѧлъ, он читал совершенно одинаково, просто у него не было устойчивого решения, как выразить это [w].

Тогда обращаемся к более трудной вещи: оувернулъ. Может быть, здесь то же самое, потому что здесь по смыслу «вернул» подходит очень хорошо? «Он вернул нас», - сейчас бы мы сказали. «Увернул» - мы сейчас такого глагола не знаем. Но такое [w] нормально только перед согласными, как в [w]зѧлъ. В говорах, где прекрасно известно это [w], оно не фигурирует перед гласными. Поэтому думать, что читалось [уw’]ернулъ или [w’]ернулъ с мягким [w’], значит предполагать вещи, которые нигде больше на русской территории не фиксируются. Здесь нужно идти по более простому пути, состоящему в том, что, несмотря на внешнее сходство начал, оувзѧлъ и оувернулъ - это разные вещи. Все-таки оу- в оувернулъ - это не что иное, как приставка. Впрочем, не совсем верно, что мы такого глагола не знаем. Все мы прекрасно знаем глагол увернуться (от чего-нибудь), хотя глагола увернуть нет. Но это уже детали, которые на протяжении 600-700 лет могли прекрасно измениться.

И если покопаться, действительно, в словарях более основательно, то находим примеры даже из Лаврентьевской летописи, где описывается такой драматический эпизод. Хотели забрать князя из монастыря, где он скрывался - это 1147 год. Далее сказано, что спасавшие его просят «уворотить коня», то есть в точности, как и здесь, вспять повернуть. Так что в действительности глагол оуворотити в значении «отвернуть назад» был. И даже если хорошо покопаться в Дале, то, правда, не в той дефиниции, которую будем там прямо искать, а в некоторой более глубокой, мы находим действительно указание, что есть слово уворотить, как он пишет, вологодское, в значении «свернуть с дороги».

Вот такие замечания по поводу этой довольно простой грамоты.

- Почему написано по томо?

- Хорошо, что вы спросили. Это второе обстоятельство, которое показывает нам, что писавший не чужд был бытового письма. Это, конечно, потомъ, второе о - это ъ, точно так же, как у нас ь вместо е в матьрью (два раза). И один раз наоборот, о вместо ъ, то есть смешение в ту или другую сторону о с ъ, и е с ь, которые очень хорошо известны по новгородским грамотам, но оно, естественно, было общерусским, и в московской грамоте мы три его примера тоже здесь видим. По томъ использовалось ровно в том же смысле, что современное русское потом.

Дальше мы возвращаемся в Новгород, и тут будут более сложные вещи. Грамота № 1068. Верха нет. Это четыре нижних строки грамоты. Это все-таки много, четыре строки, но в этих строках есть еще лакуны - довольно большая лакуна в первой из этих строк и маленькая лакуна во второй строке. Эти лакуны составили некоторую проблему: отчасти мы этой проблемой, может быть, немножко и займемся. Фигурируют все время гривны. Гривны, как и прочие названия денежных единиц, очень часто пишутся сокращенно, как принято в русском «руб.» вместо рубль, «коп.» вместо копейка. Это всегда бывает, поэтому не удивляйтесь, что четыре разных написания для слова гривна встретятся в одном тексте, поскольку это слово легко можно сокращать.

за д гривы ӧс - - - - - - - - - - - - - - - - - - за трицѧть пѧтнацѧть кадь

ць ӧвса за три грвы пол - - - - - [и]ѥ гривъны оу тимошки цьтырь катци ржи

за дви гривни оу дитьи на березе кожю за полъ гривны полотна десѧть локотъ

холоста веретищь за полъ гривны пѧть овцино мѧтыхъ

Итак, «за четыре» (титла над цифрой д не видно, потому что там оторвано, но оно, наверное, было), дальше первый раз «гривна» написана таким необычным способом: гривы, не удивляйтесь; дальше написано «ос» с точками над о, и всё, затем обрыв длиной, судя по другим строкам, примерно в восемнадцать букв; дальше текст после обрыва продолжается. Не удивляйтесь также, что трицѧть написано таким способом - это XIV век, давно тридесѧть упростилось, [дс], потом [ц], это написано идеальным фонетическим способом.

Дальше таким же способом написано слово пѧтнацѧть - это вообще для нас очень ценная грамота, когда писец не поленился написать числительные целиком, потому что в девяти случаях из десяти, конечно, это пишется просто цифрой. Он тоже использовал цифру один раз, но остальное он писал целиком, и это очень большая нам помощь. Чего 15?

- Кадок.

- Кадок, да. Естественно, с другим суффиксом «кадец». «15 кадец», должно быть какое-нибудь зерно, и оно тут выступает - ӧвса. За три (видите, он не ленится писать три буквами) пол - и тут не хватает примерно пяти букв. Нам надо разгадать маленькую лакуну.

- Полтина?

- Пол чего? Какое слово? Третиѥ, конечно, это единственное подходящее существительное на ѥ. Так что это восстанавливается практически совершенно надежно. Пол(ъ трет)[и]ѥ, степень надежности практически 100%. «Полтретие» - это сколько гривен?

- Две с половиной.

- Две с половиной, совершенно верно. С одной лакуной мы справляемся. Давайте я заранее вас заинтригую тем, что затем мы немножечко поработаем и заполним лакуну из 18 букв. Это действительно чуть ли не рекорд наших занятий за долгое время. Казалось бы, лакуна из 18 букв - это стопроцентно безнадежная вещь, но нет. В данном случае, естественно, абсолютной надежности быть не может, но надежность 999 тысячных достигается.

Дальше идет (собственно, это от меня идет, в тексте никакой границы нет, просто чтобы нам было легче понимать) следующий раздел документа. Попросту говоря, как вы сами понимаете, это документ хозяйственный, указывается, у кого сколько долгов или сколько недоборов, и он делится на разделы, потому что будет какой-то другой человек, у которого тоже свои недоборы или долги.

Этот другой человек фигурирует дальше, а именно - Оу Тимошки. Цьтырь, вы понимаете, что это нормальное цоканье, конечно, это такое бытовое письмо - четыре. Четыре кадци (замечательно записано катци) ржи за две гривны. Казалось бы, довольно скучный текст, но это редкий-прередкий пример документа, что берестяных, что не берестяных, где были бы указаны цены на товары в точности. Смотрите, у нас указано, что 15 кадец овса стоили 3 гривны. И дальше 4 кадци ржи за 2 гривны. Для овса и для ржи указаны цены. Очень мало есть документов, где это прямо указано. В летописи изредка бывает, но в основном, в летописи указываются «бешеные» цены, когда был голод, и все цены подскочили в немыслимое количество раз, и эти ужасающие цифры наш летописец приводит. Нельзя сказать, что мы тем самым узнали нормальные цены на эти товары, это как раз цены катастрофические. А здесь нормальная цена, потому что речь идет о некотором обложении.

Забегая вперед, скажу, что это «за». Это «за» может значить перепродажу: столько кадец ржи купить или продать за две гривны. В данном случае, как мы увидим дальше, контекст нам требует несколько иначе понимать это «за» - а именно, что перед нами документ о взимании налогов, дани. Вообще говоря, этот налог исчислялся в деньгах, сколько нужно было заплатить с души, со двора, это входило в некоторый код известный. Но можно было заменять деньги натуральным товаром, тем более, в деревне очень часто расплатиться натуральным товаром было естественнее и проще. Поэтому в данном случае текст, например, такой: «У Тимошки 4 кадци ржи за две гривны», - нужно понимать, что у него взять или уже взято 4 кадци ржи в соответствии с тем, что он обязан сдать налога 2 гривны. То же самое и в предыдущей записи - и там 15 кадец овса за 3 гривны, тоже в таком же отношении.

- А эти кадки сохранились?

- Таких больших археологических находок, к сожалению, редко можно ожидать. Это, к сожалению, другая проблема, что мы должны в точности знать, какое количество ржи приходилось на одну кадку. Кадки, конечно, не могли в десять раз изменяться. Наверное, могли в 1,5 раза быть меньше или больше. Возможно, те, кто этим специально занимается, имеет какие-то тонкие способы узнать еще более точно, что какого размера было, но лингвистам это неизвестно.

Итак: «У Тимошки 4 кадци ржи за 2 гривны». Дальше я снова сделаю такое разделение в помощь вам, потому что лакуна длинная. Идет следующее лицо, которое что-то должно платить, или лица. Смотрите, не знаю, поймете ли сразу, что это за следующее лицо. Напишу без разделения. Оудитьи - совершенно верно, это у дѣтеи, конечно, подразумевается «у Тимошкиных детей». Заметьте, что это уже второй раз, когда у нас и стоит на месте ятя: дви вместо двѣ и у дитьи. Бытовая орфография постоянно фигурирует в грамоте. «У детей» тоже идут такие же расчеты, но более сложные. Указывается место, где эти дети находятся. На березе.

- Берег?

- Конечно, первое слово, которое приходит на ум, это «берег». Но какой кошмар - вторая палатализация! В новгородском документе это был бы вопиющий совершенно факт, просто уникальный из всех 1100 новгородских грамот нецерковного содержания. В московской грамоте это вполне мог был бы быть берег, но для Новгорода это совершенно нереалистичное предположение, что они были на берегу. Что еще предложите?

- На березе.

- И что же, они сидели на березе?

- На Березе с большой буквы.

- Конечно, они сидели на Березе с большой буквы, совершенно точно. Береза - это, во-первых, довольно популярное название речушек (тогда они сидели на речке под названием Береза), и, во-вторых, для деревень тоже - в новгородских писцовых книгах, в списках деревень много раз упоминается деревня или Береза, или Березка. Так что у детей, либо на речке под названием Береза, либо в деревне под названием Береза, есть другие долги. Дальше непростая вещь. Начинается со слова «кожу». Действительно, у нас грамоты про кожу встречались неоднократно, это важный товар тогда был. Замечательно, что винительный падеж. Таким образом, все раньше, что мы видели - это, вообще говоря, приказ что-то взять. До этого мы падежи не могли различить, потому что именительный падеж там не отличается от винительного. Это приказ взять таким образом кожу за полгривны. Дальше - полотна 10 локоть, то есть 10 локтей - это довольно понятно. Дальше идет следующий натуральный продукт. Что это значит? Первое слово - это что? Холста. Написано с ъ, вместо ъ - о, все совершенно нормально. Кроме того, это может быть нормальное новгородское второе полногласие: холостъ, холоста. А что такое веретище?

- Грубая одежда?

- Да, верно. Но не обязательно одежда, просто сама мешковина или некоторый мешок, может быть. В данном случае, поскольку холст надо было чем-то мерить, то это просто некоторая его единица. Мешковина, как правило, это не абстрактная масса, а столько-то веретищ: одно веретище, три веретища, пять веретищ. То есть это некоторые куски, более-менее известной величины, на которые подразделяется, может быть, холст, может быть, какая-нибудь дерюга и так далее, довольно грубая ткань. Так что одно веретище холста. Дальше «за полгривны».

Но ко всему этому еще три слова, это уже конец грамоты. Всё. Последняя ценность в этой грамоте. Пять чего?

- Овчин.

- Овчин. Это вы уже знакомы, что ц = ч - нормальное цоканье, о на конце - это ъ, пять овчин «мятых». Это термин; как я узнал, в этом ремесле говорят - «промятые овчины».

Тут, правда, есть некоторые тонкости, поскольку, смотрите, с детьми Тимошки труднее всего. Судя по всему, они должны были по закону заплатить одну гривну. Гривны реальной у них не было, и вот они на эту гривну набирают всё, что они в своей деревушке Береза могут произвести. Кожа у них есть, причем довольно много кожи. Дальше они «полотна десять локтей» только набирают, одно «веретище холста» еще за полгривны. Последнее только остается не совсем ясно, как понимать «пять овчин мятых». Что же, они входят в те же полгривны? По синтаксису это возможно, когда что-то перечисляется, перечисляется, а потом еще одно добавляется после. Или же действительно это смешанная такая плата - за первые полгривны. Короче говоря, просто такое добавление к тому, что они уже заплатили гривну, но должны были добавить что-то еще натуральное - но это из этого текста мы не узнаем. Так или иначе, здесь для нас совершенно замечательный текст, всё написано полными словами. Мы видим такую картину явного обложения и как оно взималось.

Теперь попробуем посмотреть на то, что я вам обещал. Не так уж безнадежна чудовищная лакуна сверху. Смотрите, я стал разбираться, что предшествует нашим «15 кадец овса», но что-то такое за 30, причем совершенно очевидно, что единственное существительное, которое подразумевается, это те же самые гривны, то есть за 30 гривен - это огромная сумма. То есть кто-то платил несравненно больше, чем наш жалкий Тимошка с двумя гривнами, либо дети с одной гривной, два раза по половине. А какой-то другой клан в этой же деревне, подразумевается, большой и мощный, платил что-то такое за 30 гривен. Кроме того, что он за какой-то продукт, который таится в этой огромной лакуне, платил 30, с него взимали, кроме того, «15 кадец овса за 3 гривны», и к этому плюс еще чистые деньги. Это характерная вещь, которая и в других документах наблюдается, что при таком обложении могла быть смешанная плата, то есть часть платится натурой, часть платится деньгами. В данном случае, явно это «что-то» платится овсом или какой-то другой натурой раньше, а в конце добавляется и еще «полтретие», то есть 2,5 гривны просто чистыми деньгами. Это для понимания того, как платится. Теперь давайте посмотрим. Как вы думаете? Поскольку структура такая, «столько-то чего-то за 30» - то, что такое «ос...»?

- Осмьнадцать?

- Конечно, никуда не денешься, мы можем совершенно вероятно написать, что это «ос(мь)». Но это не всё, а все остальное там уже без некоторой экономической арифметики не восстановить. Что может начинаться на «ос»: во-первых, само слово осмь. Еще что может начинаться? Осмь на десяте. И осмь десятъ. У нас выбор из трех. Или осмь сотъ еще. Четыре разных вещи могут начинаться, поэтому нам приходится прикидывать. Поскольку все считается в кадках, значит, какое-то количество кадок, скорее всего, за 30. Очень легко можно посчитать.

Какая у нас цена на кадь овса? Скажите мне в гривнах. Одна пятая гривны. Какая цена на кадь ржи? Одна вторая гривны. Всё, из этой рамки мы знаем, как из арифметической задачки для школьников. Поэтому давайте посчитаем. Поскольку, допустим, здесь имелась в виду рожь, Восемьдесят кадец ржи сколько будет стоить? Восемнадцать сколько будет стоить? А там 30 - ни одна цифра близко не подходит. Ни 8, ни 18, ни 80 не подходят, они дают чрезвычайно меньше.

Давайте рискнем подумать, что он дважды подсчитывал овес, какой-нибудь один овес и другой овес. 8 овса - это так мало, что не о чем говорить. Давайте махнем сразу самое большое, 80 овса - это сколько? Сколько получается? 16 получается, опять совершенно не 30.

Строго говоря, мы можем предположить, что в лакуне стоит öс(мь десятъ кадьць…) - смотрите, на название злака не так много букв остается. Мы так точно подсчитать длину лакуны не можем, может быть потеснее написано или посвободнее, поэтому плюс минус одна-две буквы. Тем не менее, очень подозрительно. Здесь подходит «овса», «ръжи». На самом деле все очень хорошо, но цены не сходятся.

- Другое зерно?

- Смотрите, если берем 80 как самое вероятное, потому что все остальные слишком маленькие. У нас овес дает очень мало - 16 гривен, гораздо меньше, чем 30. А рожь дает гораздо больше, чем 30, дает 40 - это слишком большая разница. Поэтому нужен какой-то товар, промежуточный по цене между этими двумя. Я не настолько подкован в сельском хозяйстве Древней Руси. Но, к счастью, такие источники есть. Было найдено два источника. Первый - Ключевский, который обнаружил это, занимаясь этим вопросом. А второй нашелся не где-нибудь даже, а в Псковской летописи.

В Псковской летописи в записи за 1422 год (конечно, это не то же самое время, потому что у нас XIV век, а это уже XV, но достаточно близко), указывается в более-менее спокойные годы, не катастрофические, что цены были такие… Там указана некая «зобница», которая еще хуже, чем кадка: я не знаю, что такое зобница. Но, поскольку всё мерится в одной и той же «зобнице», то это значит, что «зобница» нам дает хорошее соотношение.

В Пскове в это время зобница ржи стоила 70 ногат. Как мы видим, здесь всё другое - и зобница другая, и ногаты другие, не гривны, но это совершенно неважно, поскольку мы только пропорцию смотрим.

Зобница ржи - 70 ногат,

Зобница овса, другого злака из нашей грамоты, - 30 ногат,

Жита, третьего зерна, - 50 ногат.

В точности промежуточное значение между нашими. Другое дело, что такое жито? Жито - это очень хитрое слово, диалектологи много с ним имеют дела, целые карты диалектологические имеются того, что значит жито в разных местах. Оно может значить разные злаки. Поэтому надо знать конкретно, что жито означало. Жито может означать в одних местах рожь, в других местах даже пшеницу, в третьих местах ячмень. Поскольку слово жито, вообще говоря, не означает конкретный злак, а означает нечто, «нужное для жизни», такой «жизненный продукт». Но в Новгороде мы хорошо знаем, что такое жито, в Новгороде - это только ячмень. Всё. Дальше я не буду выписывать данные Ключевского, они другие, они более позднего времени.

Достаточно того, чтобы посмотреть - вы видите, что цифра жита находится посредине примерно. Можно даже посчитать в процентах, если рожь 100%, то жито, соответственно, получается 73%. И тогда если мы сочтем, что можем применить эту шкалу, то мы можем посчитать, я не буду сейчас затруднять, у нас нет времени - сколько тогда даст 80 кадец этого самого жита по расчету, найденному из псковской грамоты. Оказывается, дает такую цифру, естественно, с частичными дробями - 28,56. Вот тут уже вы должны согласиться, что разница между этой суммой и 30 - это уже настолько допустимая вещь в пределах разницы годов, урожаев и так далее, что можно считать, что это гарантированная вещь.

Тем самым, мы восстанавливаем эту последнюю лакуну - в ней стоит слово «жита», вся лакуна, все 18 букв с вероятностью, может быть, не 100%, но очень близко к 100% восстанавливаются в этой грамоте:

öс(мь десятъ кадьць жита)

Это, пожалуй, пример самой длинной лакуны, которая восстанавливается практически надежно в нашей берестяной грамоте, поэтому я на этом остановился. Обычно такие большие лакуны всерьез не рассматривались, у нас не было такой возможности. А здесь, вы видите, так все узко сходится, что практически вероятности того, что там было что-то совершенно другое, почти нет. Вот всё про эту грамоту.

Продолжение