Доклад академика А. А. Зализняка о берестяных грамотах из раскопок 2016 г. Лекция 1. Часть вторая

Предыдущая часть

Следующая грамота очень большая, и я не буду ее писать. Но она не только большая, но и совершенно стандартная по содержанию, поэтому ограничусь тем, что я прочту. Это классическое завещание, примеров которых довольно много и берестяных текстах и еще больше текстов, сохранившихся на пергаменте и на бумаге.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа се азъ рабъ Божий Офонасъ пишу рукописание при своемъ животѣ, приказываю животъ свой сыну своему Ондрѣю».

Все совершенно классически по канонам. Как обычно, в таких завещаниях сперва завещатель указывает, сколько его наследники должны с кого взять долгов, ему не выплаченных, а заканчивается сообщением о том, кому он сам должен, с кем он не расплатился. Это совершенный абсолютный стандарт. В данном случае грамота сохранилась не целиком. От конца только есть часть самой последней строчки, но контекст совершенно ясный. Тут я, пожалуй, вам продемонстрирую еще один пример, только другого рода. Дело в том, что эта грамота из четырех фрагментов, причем фрагменты четыре эти находились вовсе не сразу, а постепенно, и из-за этой постепенности сложились некоторые обстоятельства.

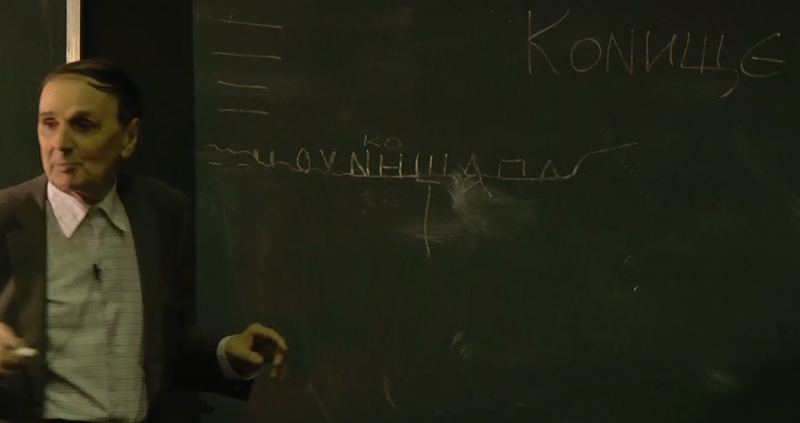

Сперва был найден начальный кусок - примерно то, что я вам прочитал. Из этого начального куска четыре строчки были видны совершенно хорошо, и от пятой строчки было совсем немножко видно, она вот так была оборвана. Видно было следующее. Две буквы могло уместиться, их не было совсем, затем были два таких рожочка. Дальше было довольно видимое «о», дальше было почти хорошо узнаваемое «у», хвоста не было, но ни с чем спутать было нельзя, немножко иначе. Дальше практически читалось «н», «и», следующая буква, к сожалению, читалась не очень хорошо, она была утрачена. Следующая буква, от нее был такой горбик. От следующей буквы был такой фрагмент, от следующей был вот такой фрагмент. Но где-то здесь маленькими буквами было написано «Ко». Вот так кончалась последняя строка. Казалось бы, что «у» - это ясно, что у такого-то человека можно взять столько-то, это контекст подсказывает. Чего - мы не очень знаем, но, скорее, было слева слово из трех букв и кончалось на такие-то рожки.

Дальше произошло следующее. Алексей Алексеевич Гиппиус, который в этом году невероятных добился успехов (кое о чем я еще буду рассказывать) - он мастер, совершенно непревзойденный мастер дочитывания вот таких не полностью видимых текстов, причем действительно убедительного. Он поставил этот эксперимент, и он его прочел. Можете попробовать и вы. Почему я этот пример привожу? Казалось бы, таких примеров масса. Дело в том, что через пару дней был найден нижний кусок, он к этому приставился снизу, и - полный праздник, совпало абсолютно буквально, подтвердилось. Это если хотите, некая иллюстрация к тому, что когда мы занимаемся чтением конъектур, это такие чаще всего довольно прочные вещи, если мы «не зарываемся». Не предлагаете ничего? Тут был какой-то еще должник. Как этого должника звали? У кого?

- Никоша.

- Никоша, конечно. Никоша - это, безусловно, первое, что пришло нам в голову всем. Но вы понимаете из моего рассказа, что это неверно казалось. В отличие от нас Гиппиус прочел совершенно иначе, и верно прочел.

- Зависит от прочтения трех палок?

- Этих трех палок?

- Нет, этих.

- Да. Так что с тремя палками? Пожалуйста, дальше что? Как читать? Три палки, конечно, на «ш» больше всего похожи, спора нет. Это верх довольно двусмысленный, он может быть и от «а», «о», «е», «д», «л». Это мало что дает. Этот верх легко читается, это «п».

- У Конища.

- У Конища. Поздравляю вас. Это решение Гиппиуса. У Конища! можете себе представить, был такой новгородский мужик, который звался Конище. Совершенно верно, еще одно подтверждение, такое бывает. Полностью сошлось. Оказалось, что это не «ш», а «щ». Это «а» и так далее. Единственное могу сказать, что Гиппиус, в отличие от нас, прочел все три слова, он прочел перед «Конище» - ржи, и это оказалось верно, а после Конище прочел пол, и это тоже оказалось верным, так что на самом деле там было ржи у Конища полчетверте коробьи. Такой маленький эпизод с этой грамотой.

Тогда я вам прочту все, что прочлось. «Взяти ми» - старое ударение, конечно «взяти́ ми», но в XIV веке оно уже начинало переходить в «взя́ти». «Взяти ми у Офоноса…» - он сам Офонас, но это какой-то другой еще Офонос-Офонас. Чтобы отличить его от себя самого, он это уточнил, что редко бывает. «У Офоноса у дьяка у Козьмодемьянского…». И это, конечно, подарок для историков невероятный, потому что найдена грамота на Козьмодемьянской улице. Это бывает редко, это замечательная вещь. Дальше сказано, «…полчетверте коробьи ржи. У Конища полчетверте коробьи ржи и пятая овса. У Онисимка у Шадрина шесть коробей ржи, у Степанка у Комарова коробья ржи, у Логиновых детей у Кудриных коробья ржи, у Коста пол гривни да ногата». Заметьте, рожь, рожь, рожь, а у некоторых деньги. «У зятя у Ермоли» - какой-то родственник, тоже такой же должник, «у зятя у Ермоли полтина». «У Гришки у Комара шесть коробей ржи» - причем этот Комар, скорее всего, отец этого самого Степанка Комарова, который упоминался. И маленькая запись еще дополнительная между строк: «У Давыда шуба баранья». И с этой шубой бараньей замечательно то, что написано баран, а не боран, как мы ждали от северного новгородского текста. И это уже второй пример, была грамота № 751, где тоже баран был написан через «а» - баран. Очень нас этим смутил, потому что абсолютно новгородский текст и, пожалуйста вам, баран, а не боран. Из этой грамоты уже ясно, что две ошибки подряд быть не может. Значит, был вариант баран, а не боран и в новгородском. Вообще говоря, как только немножко взглянем шире на славянский мир, то, оказывается, что это ничего удивительного нет, потому что и по-чешски, и по-польски, и по-словацки, оканья ни в одном из этих языков нет - баран будет baran, а не boran. Ясно, что древняя форма баран прекрасно существовала, она заменилась на боран уже только на русской почве и не полностью.

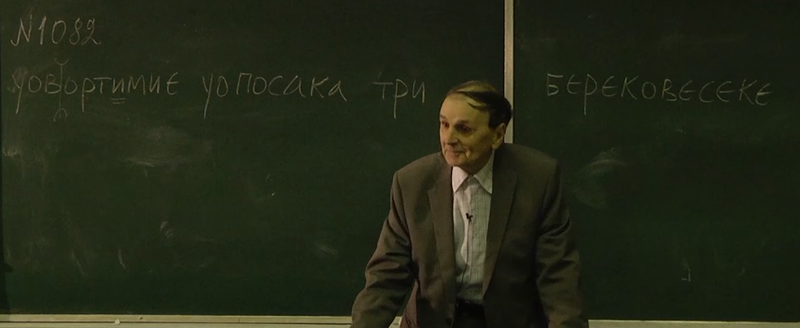

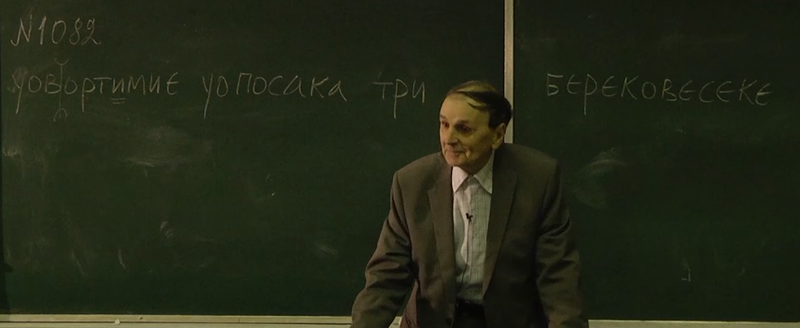

Дальше идет грамота, которая наделала много шума в наших средствах массовой информации. Это грамота под № 1080. Притом, что она очень краткая, я ее все-таки покажу, вот она. Одна строчка. В большом поле одна строчка.

оув ортимие оу посака три берековесеке

Конечно, это просто надо читать берековьське - это мягкое «в», это мягкое «с», почти украинский эффект, это редко бывает, тем не менее, это легко. Окончание типично новгородское, е вместо ятя. Берековьське - то, что сейчас называется берковец - это мера веса, огромная, 10 пудов. Так что 30 пудов, чего не сказано, но почти всегда это соль, кроме соли редко что бывает, что меряют берковцем. Вообще, слово «берковец» встречается в берестяных грамотах десятки раз, мы с ним хорошо знакомы. Немножко странно написано уо - это у, нормально должно быть оу в другом порядке, но небольшое количество примеров такого рода есть. Это нас не смущает. Первое слово, конечно, надо разделить вот так - это переходное «в» - у[w] Ортимие. Ортимий - это Артем или Артемий и такой же «ять», как у нас был.

Совершенно прозрачные вещи здесь все, кроме одной - что такое посакъ? Буквально сказано «у Артема, у Артемия-посака». Вся буря была по поводу слова «посак». Знаете, когда находка какая-то происходит, то немедленно, как хищные птицы, журналисты, которым нужно, по возможности минут через 10 после находки грамоты опубликовать то, что нашлось. Тут результат был такой, что разошлось по всем средствам массовой информации, может быть, кто-то из присутствующих тоже это заметил: «Найдено новое древнерусское ругательство». (смех) Надо ли говорить, что для журналистов такая находка в 50 раз ценнее, чем найденные любые ценнейшие научные открытия. Это очевидно, потому что удивляться не приходится. Потом еще долго приходится пытаться как-то выкарабкиваться из запросов, которых, представляете, к нам целый вал шел: «Как с этим ругательством?»

Действительно, дело в том, что «посак» - тут так все прозрачно, что деваться некуда, ясно, что есть какое-то слово «посак», которое является каким-то эпитетом, по-видимому, которое Артемий носил по прозвищу Посак или по профессии посак, мы не знаем. У Артемия-посака вот такое-то количество соли. Ищем этого посака, нет нигде никакого посака в первом поиске, но потом нашелся. На следующем шаге все-таки удалось найти - есть посак, в говорах, и даже довольно подходящее слово, скажем, с дурным значением, не похвальным. Ругательством назвать это сложно, но это что-то типа «бездельник, бродяга, попрошайка, мошенник» и так далее. Псковское и тверское слово - посак. Есть вариант посач с тем же значением примерно - тоже «мошенник, бездельник» и прочее.

Что делать? Посак и посач - это явно два образования с разными суффиксами, и тот, и другой суффикс прекрасно известен. Как какой-нибудь дурак, пошляк, или носач, пугач - а корень, следовательно, - пос-. И нет такого корня, вот просто обыщи весь русский мир, весь славянский мир - нет корня - пос-. Таким образом, получается, два слова посак и посач, даже неважно, что они значат, но как они получились? Думали, что это слово пост упростилось, но как оно могло упроститься перед следующей гласной? Пос может быть «пост» в северных говорах, но перед гласной т сохранилось бы. Так что ничего не проходит. Вот это действительно была…

- Псак?

- Как? Псак? Конечно, слово «псак» хорошо соответствует словообразованию русского языка. Это не годится.

- Может, это связано со словом просачиваться?

- Просачивать, но надо тогда не просачивать, а посачивать, чего нет. Потом там все-таки только «ч», а не «к». Нужно от вашего «просачивать» несколько ходов, не говоря о том, что значение нисколько не привязано. Так что, может быть, можно было бы попытаться и здесь что-то поискать, но ясно совершенно, что это совершенно иное.

Следующий бросок оказался, когда нашлось говоровое слово - совершенно, практически того же круга значений - «жулик, босяк, человек неопределенных занятий, выпивоха» и так далее, но уже не посак, а посадский. Казалось бы, почему посадский, и столько отрицательного на него навешали? А это просто объясняется - это нормальное крестьянское восприятие городской жизни. Что делают в городской жизни? Целый день ходят пьяные. Это чистый взгляд такой замечательный.

Когда я докладывал об этом собранию новгородцев, то одна дама просто подскочила и сказала: «Боже мой, моя бабушка всегда ругалась словом «посадский», уже ныне покойная. Она говорила: «Что ты бродишь, как посадский?»» Оказалось, в конкретной деревне в Новгородской области, Холмский район, было такое подкрепление. Не говорю о том, что словарь говоров еще сохранил слово посадничать. Мы как раз знаем слово посадничать - это быть посадником. Ан нет, посадничать - совершенно нет, это означает бродяжничать и заниматься воровством. И это в том же самом Невеле, в котором засвидетельствовано посак на посаку́. Это, в частности, пример абсолютно убийственный, закрывший проблему. Это подарок. Пример я вам прочту, там написано так: «Идет в посаки, а сам грамотный. Что, работы нет? Посадничать пошел!» Всё, в одном и том же диалекте - посак и посадничать это одно и то же. Тогда сразу прояснилось, что совсем не корень пос, а механизм хорошо известный: используется усечение.

Например, Ермолай, в просторечии Ермак. Не знаю, знакома ли вам такая идея, что знаменитый Ермак на самом деле Ермолай. Ермак - так его фамильярно называли в ближнем кругу. Пожалуйста, какой-нибудь мастак, это вы хорошо знаете, как оно сделано? Из мастер. Ровно таким же способом - берется слово исходное, но для того чтобы сделать его экспрессивным, вульгарным, фамильярным, от него берется начало, остальное усекается и добавляется экспрессивный суффикс, вот вам получается мастак. Не знаю, сейчас, видимо, видеомагнитофоны совершенно вышли из употребления, они уже стали стариной, но, тем не менее, еще сравнительно недавно это было такое бойкое слово видак, которое ровно так же было построено, как Ермак от Ермолая. И совсем древнее лошак так же построено - этот механизм, как видите, есть.

- Маклак и маклер.

- Да, конечно, таким же образом. Примеров можно много назвать, все они будут обязательно экспрессивными, просторечными, фамильярными и так далее. Дело в том, что язык весь окрашен таком образом. Смотрите, кто у нас с этим суффиксом: дурак, простак, босяк, пошляк, ведьмак, лешак. А если нет, то оно обязательно будет окрашено не столько отрицательно, сколько фамильярно - это будет мастак, это будет левак какой-то. Человек может не считать, что это плохо, но, тем не менее, называет экспрессивным образом: медяк, пятак - все эти слова построены таким образом. Великолепнейшим образом передает оттенок фамильярности.

Приходит в голову, почему все-таки есть такое не очень фамильярное слово, как рыбак? И что вы думаете, если мы посмотрим историю русского языка, то мы видим, что рыбак появляется в письменных памятниках не раньше второй половины XVII века, а до этого только бывает рыбарь, рыбит, рыболовец, рыболов. Тем самым, есть предположение, что первоначально рыбак - это было точно такое же название с некоторым оттенком фамильярности в этом кругу, но потом постепенно оно вошло в более широкое употребление и потеряло экспрессивность.

Все, тогда посак находится на месте. Вот такой следующий шаг был достигнут. Значит, все-таки отругали нашего Артемия, прозвище у него было не блестящее - все-таки бродяга, попрошайка и прочее?.. Но тут надо быть осторожным. Все-таки мы находимся в XIV веке, следовательно, могла быть еще другая фаза этого, когда была всего лишь фамильярность, а не обязательно вот это накопление чисто отрицательных характеристик. И тогда возможно, что в Новгороде посадского могли называть посак, точно также как рыбита или рыбаря могли называть рыбак. Дело в том, что из двух вариантов, что такое посак - отрицательное прозвище или это просто название от посадского жителя, - уж очень «30 пудов соли» тянут в сторону второго варианта, что это не такой уж бродяга. Поэтому, скорее всего, это короткое название с фамильярным оттенком для посадских. Вот про эту замечательную грамоту, короткую, но непростую.

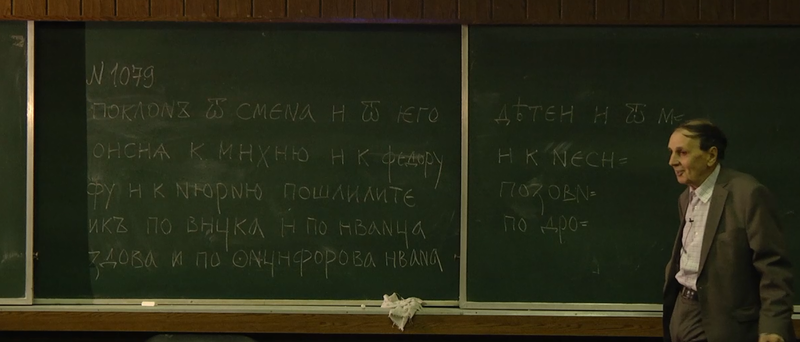

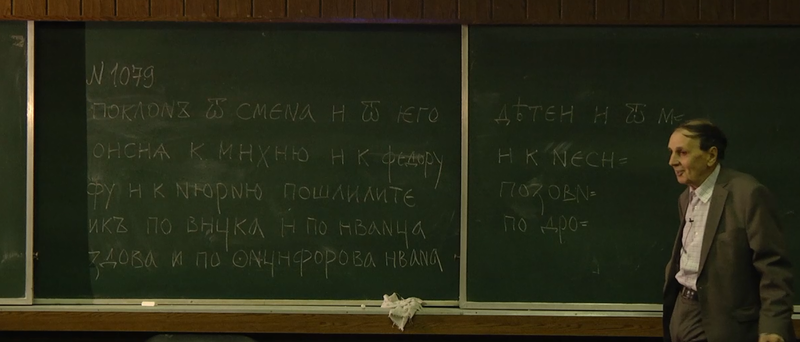

Мне остается еще сегодня одну грамоту разобрать, пожалуй, самую сложную. Она абсолютно никакой сложности не представляет для понимания, эта грамота № 1079. Полностью сохранившееся письмо. На всякий случай я здесь буду писать буквы «н» и «и» так, как они в оригинале, это нам будет важно.

поклонъ ѿ смена и ѿ его дѣтеи и ѿ м

оисиѧ к михию и к федору и к неси

фу и к нюрню пошлилите позовн

икъ по вицка и по иванца по дро

здова и по ʘнцифорова ивана

Полный текст, прекрасно сохранившийся. Ясно, что больше половины текста - это адресная формула, потому что несколько человек пишут нескольким человекам. Адресатов четыре, а авторов, если считать с детьми, то наверное, тоже большое количество, два человека, один из них с детьми. Итак, совсем просто: «Поклон от Семена, от его детей, и от Моисея». Вы постоянно замечаете сегодня, что мы находимся в XIV веке, где совершенно нормально, чтобы «ять» был передан как «и». ѿ Моисиѧ - этим кончается группа авторов. И идет большая группа адресатов. Первый адресат к Михию, Михей. Второй адресат Федор, а вот третий и четвертый адресат - это то, что нуждается в исследовании. Кто это? Иосиф и Юрий, конечно, так просто. С той только разницей, что Иосиф - Несиф, а Юрий - Нюрнь. А так, конечно, Иосиф и Юрий. Давайте потом займемся Несифом и Нюрнем. Пока прочтем, что сказано.

Пошли{ли}те - конечно, второе ли - это ошибка, бывает время от времени, что человек не замечает, что он написал, потому что, конечно, пошлите позовникъ. Что такое позовникъ? Да, тот, который разносит повестки, который позывает, совершенно верно. Надо сказать, что этот позовникъ - несколько непростая проблема для морфологии и синтаксиса, поскольку это могут быть две вещи, хронологически прямо противоположные. Это может быть очень древняя форма винительного падежа единственного числа - пошлите позовникъ, а не пошлите позовника, что для XIV века возможно, но уже в качестве большой редкости. Или наоборот, это может быть вполне новая форма - «пошлите позовников», совпадающая с родительным падежом, но все-таки со старым окончанием вместо - овъ, которое для XIV века было совершенно нормальным. Весь вопрос в том, скольких позовников послать? Если одного - то позовникъ, это аккузатив старого типа, древнейшего; если нескольких, то, поскольку можно послать позовников за несколькими людьми, то могло быть более одного, но, конечно, и один мог обойти всех. Так что из этого контекста мы точно не узнаем. Более вероятно представляется, что это все-таки старая форма, «пошлите одного позовника».

Сам по себе позовникъ - хорошо известный термин, это служащий, которого администрация посылает вызвать в суд и привести к судье названного человека. «Послать кого-нибудь», совершенно нормальное управление глагола, «за кем-то», то есть привести кого-то, и дальше идут лица, которых надо привести, третий список. Одно лицо - это Вичко. Явно совершенно гипокористическое имя от имени, которое начинается на Ви-. Какого-нибудь Виктора еще не было в этом время, а какой-нибудь Викентий уже мог быть, или Витослав. Хотя в XIV веке Витослав уже меньше вероятен, так что скорее всего, это будет христианское имя. Просто в XIV веке имена почти все уже христианские. Поэтому если гадать, это следует делать в пределах тех рамок, которые известны для этого времени. Викентий, самое вероятное, Викул еще может быть. Но это, в конце концов, для нас ничего не значит. Если бы мы могли его опознать по летописи, тогда было бы замечательно, но этот не опознается.

Дальше, второго надо послать - по Иванца по Дроздова. Обратите внимание, как повторяется «по», абсолютно нормально. Вы скажете, ну что же тут такого? Все нормально. А посмотрите, как сказано дальше - по ʘнцифорова Ивана - не повторяется. Казалось бы, безобразие. На самом деле идеальное соблюдение правил для древненовгородского диалекта, вопрос в том, где стоит прилагательное - до или после. Если оно стоит после, то предлог повторяется, если стоит до, то предлог не повторяется, это довольно жесткое правило. Здесь это просто иллюстрация, и ее можно предлагать на учебных занятиях, как сказано по-новгородски «послать по Иванца по Дроздова и по Онцифорова Ивана». Из этих людей хорошо, по-видимому, опознается Онцифоров Иван, поскольку имя Онцифор очень редкое. Это время вскоре после смерти великого новгородского посадника XIV века Онцифора Лукинича, от которого осталось какое-то количество детей, двух из них мы великолепно знаем, они тоже очень видные деятели новгородской истории - Юрий Онцифорович, более всего, и Максим Онцифорович. Вероятно, это их брат Иван Онцифорович, и он, наверное чем-то провинился, раз его вызывают грамотой. Вот такова содержательная сторона этого письма, достаточно прозрачная, тоже для нас интересная, но это все бледнеет по сравнению с чудовищностью Несифа и Нюрня.

Заметьте, я не случайно вам сказал, следите за тем, как написаны «и» и «н» - я старался писать ровно так, как в грамоте. Почему? Потому что первое предположение состоит в том, что писец небрежно написал буквы «н» и «и», и тогда получается совсем неплохо: «к Июрию», «к Иесифу». Эти вещи встречаются, вполне могло бы быть. Мягкость «к» должна быть выражено добавлением этого «и». Но ничего подобного, совершенно безупречное «н», совершенно безупречное второе «н», и безупречное третье «н». Все проверены «н», все проверены «и» по всему тексту, они различаются, как редко бывает. Потому что действительно бывают грамоты, где почерки не очень аккуратны, здесь писец безупречен, тут никаких сомнений нет. Тут написано фантастически «К Несифу и к Нюрню».

- Это как к нему.

- Это как к нему, совершенно верно. Первая гипотеза, которая приходит в голову, что это как к нему. Это решается таким образом, смотрите, ведь мы все знаем, откуда к нему, к ней и так далее. Это старое кън, где просто н сохраняется, оно перераспределилось, перешло туда, это хорошо известно. Более того, в говорах прекрасно бывает к jему - без н. Можно сказать, что существовала такая эквивалентность. Дело в том, что если просто считать, что это кън старое сохраняется - это безумие, и еще с иностранным именем Иосиф якобы сработало кън, которое было на тысячу лет раньше. Вы понимаете, явно можно думать только о том, что отработал некий механизм аналогии, что к нему, которое равно к ему, могло привести к тому, что будет к Есифу или к Несифу, и к Юрию или к Нюрию. Бывает ли такое? Да, один случай мы знаем точно и еще полслучая.

Если случай точный - это слово недро. Но мы обычно во множественном числе говорим - недра. Нам сейчас это не очень ясно, потому что слово ядро другое значение приобрело. Изначально ядро точно так же означало некоторую внутреннюю часть, собственно, и сейчас мы можем рассматривать ядро как внутреннюю часть. Конечно, это был древний «ять», это было ѣдро. Тогда когда можно было сказать вън (еще старое) ѣдрѣхъ - в таком сочетании, то это н выступало, а далее произошло перераспределение, и сейчас мы знаем слово недра. Этот случай безусловен.

Более того, мне даже повезло найти пример, совершенно в этом смысле очень высокого штиля. Я думаю, что со слуха мы даже этот изысканный церковнославянский язык вряд ли сразу схватите: Видѣния не ѿступль ядра родителева въ нѣдрѣхъ матернихъ. Переведу. Речь, конечно, идет о Христе. Не отступль - не отступивший. От чего? От видения. Не отступивший от видения, то есть не прекративший видеть. Чего? Ядра родителева. Давайте я использую такое слово «недро» в значение внутреннего некоторого содержания. Родителева, то есть отцова. Значит, не переставший видеть отцовское недро. В чем? В недрах ма́терних - это старое ударение, конечно. Скажем сейчас: «сам находясь в недрах матерних, он не переставал видеть истинный источник - недра родителевы». Но, заметьте, как это сказано: «Неотступен ядра родителева в недрех матерних». В одной фразе этой, идеальной совершенно, сказано, что имеется этот чистый вариант «ядра». Это очень древняя вещь, когда ять еще не перешел в я - следовательно, этот эффект безумно древний. Опять-таки это не XIV век, настолько не XIV век, что очень трудно с этим сравнивать.

Обнаружилось еще одно слово, гораздо более простецкое, которое возможно, относится сюда же. Оказывается, у слова яма есть диалектный вариант няма. Никто его не знает, но словарь говоров его знает. Оно довольно ограниченное, используется в Вятке и в других местах. Вполне возможно, что происхождение няма именно такое, тем более, что яма тоже представляет собой слово, которое очень естественно употребляется с предлогами: в яму, в няму; в яме, в няме. Но оно немножко подпорчено, потому что в том же значении в тех же говорах употребляется слово няша, которое имеет угро-финское происхождение, где «н» исконное, и тогда, к сожалению, одно заменяет другое, поэтому пример не вполне чистый.

Вот такие полтора примера имеются. Но, видите ли, есть и очень неприятное возражение против этой гипотезы. Это второе н в Нюрню, которое к предлогу никакого отношения не имеет. Эта гипотеза объясняет два случая из трех, а на третий разводит руками. Поэтому, несмотря на то, что она приходит в голову первой, верить в нее полностью не удаётся. К счастью, есть другой путь, который, по-видимому, более вероятно приводит к цели.

Обе гипотезы - одна, которую мы разобрали и вторая, которую будем разбирать, - обладают неприятным свойством, а именно они предполагают что-то небывалое. Но что поделаешь, такого действительно не было! Эта проблема называется «Несиф и Нюрнь». С проблемой «Несиф и Нюрнь» у нас целое научное клокотание происходило, происходит и дальше, почти каждый день что-нибудь появляется.

Вторая линия, возможно, состоит в следующем - это надежда на чистую фонетику, не на аналогическое выравнивание, а на чистую фонетику, которая, безусловно, имеет хорошее типологическое подтверждение, если бы первая предыдущая согласная была [м]. Если предыдущая согласная [м], то целых два языка - украинский и чешский великолепнейшим образом дают следующий эффект mj > mn. Это какое-нибудь украинское iм’я ‘имя’, которое в диалекте имеет вариант імня, м’який - мнякий, м’ясо - мнясо. Ну, а в чешском уже совершенно нормально, что то, что по-чешски пишется, скажем, město ‘город’, имеет два чтения: более принятое [mjesto], и, другое чтение, тоже не запрещенное, вот такое, [mn’esto]. Но надеяться, правда, на эту диалектологию особо не приходится по очень простой причине. Почему здесь йот перешел в [n’]? Естественно, под влиянием назальности [m] в начале. И действительно, если назализовать йот, наверное, получится [n’]. Так что этого мало.

Кстати, такие примеры нашлись и в говорах. Например, скамья имеет вариант скамня. В Словаре говоров семьишка имеет вариант семнишка. Тоже после [м]. После [м], по-видимому, это совсем простая вещь. Но если поискать как следует, оказывается, что есть варианты и после других согласных. Сперва я перечислю примеры, которыми можно восхищаться, а можно и умеренно восхищаться. (Все примеры из Словаря говоров, можно проверить). Кутья - имеется говор, в котором она реализуется как кутня. Келья - кельня, оладья - оладня, бадья - бадня. Во всех этих случаях, правда, вы можете сказать, что речь идёт просто о добавлении суффикса -ня. Но это объяснение тоже не совсем чисто, хотя не признавать его невозможно. Важно, что это не мена суффиксов, так как ни в слове кутья, ни в слове келья, ни в слове оладья, ни в слове бадья [ja] не суффикс. Другие слова на мягкие согласные + а не меняют свой исход на -ня. Даже если суффикс играет некоторую роль, он работает там, где имеется тенденция сменить [j] на [н’]. Но эти примеры имеют только половинную силу. К счастью, я нашел примеры, имеющие полную силу.

В смоленском говоре нахожу, что ‘ульи’ фиксируются как ульне. В архангельском говоре имеется следующая группа слов: врасья ‘лгунья’ и ее же вариант врасня. Но одновременно имеется враснё ‘вранье’, которое уже нельзя объяснить влиянием суффикса -ня. Такой же независимый ни от чего переход, как ульне. Всего этого немного, но оно ведет нас к выводу, что примеры мены йота на [н’] существуют. Эта гипотеза имеет то преимущество, что все три примера в этой грамоте объясняются одним правилом: два раза после [к] и один раз после [р].

Наконец, какие-то следы должны были остаться от этого измененного Юрия, и они остались. Берем списки фамилий и находим фамилию Юрнев. Больше ей неоткуда взяться, кроме такого изменения имени. В новгородских писцовых книгах находим пустошь Юрнино, а на нынешней карте отыскиваем в Пошехонском районе Ярославской области деревню Юрнево. Все три находки свидетельствуют о реальности имени Юрнь.

Следующая грамота очень большая, и я не буду ее писать. Но она не только большая, но и совершенно стандартная по содержанию, поэтому ограничусь тем, что я прочту. Это классическое завещание, примеров которых довольно много и берестяных текстах и еще больше текстов, сохранившихся на пергаменте и на бумаге.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа се азъ рабъ Божий Офонасъ пишу рукописание при своемъ животѣ, приказываю животъ свой сыну своему Ондрѣю».

Все совершенно классически по канонам. Как обычно, в таких завещаниях сперва завещатель указывает, сколько его наследники должны с кого взять долгов, ему не выплаченных, а заканчивается сообщением о том, кому он сам должен, с кем он не расплатился. Это совершенный абсолютный стандарт. В данном случае грамота сохранилась не целиком. От конца только есть часть самой последней строчки, но контекст совершенно ясный. Тут я, пожалуй, вам продемонстрирую еще один пример, только другого рода. Дело в том, что эта грамота из четырех фрагментов, причем фрагменты четыре эти находились вовсе не сразу, а постепенно, и из-за этой постепенности сложились некоторые обстоятельства.

Сперва был найден начальный кусок - примерно то, что я вам прочитал. Из этого начального куска четыре строчки были видны совершенно хорошо, и от пятой строчки было совсем немножко видно, она вот так была оборвана. Видно было следующее. Две буквы могло уместиться, их не было совсем, затем были два таких рожочка. Дальше было довольно видимое «о», дальше было почти хорошо узнаваемое «у», хвоста не было, но ни с чем спутать было нельзя, немножко иначе. Дальше практически читалось «н», «и», следующая буква, к сожалению, читалась не очень хорошо, она была утрачена. Следующая буква, от нее был такой горбик. От следующей буквы был такой фрагмент, от следующей был вот такой фрагмент. Но где-то здесь маленькими буквами было написано «Ко». Вот так кончалась последняя строка. Казалось бы, что «у» - это ясно, что у такого-то человека можно взять столько-то, это контекст подсказывает. Чего - мы не очень знаем, но, скорее, было слева слово из трех букв и кончалось на такие-то рожки.

Дальше произошло следующее. Алексей Алексеевич Гиппиус, который в этом году невероятных добился успехов (кое о чем я еще буду рассказывать) - он мастер, совершенно непревзойденный мастер дочитывания вот таких не полностью видимых текстов, причем действительно убедительного. Он поставил этот эксперимент, и он его прочел. Можете попробовать и вы. Почему я этот пример привожу? Казалось бы, таких примеров масса. Дело в том, что через пару дней был найден нижний кусок, он к этому приставился снизу, и - полный праздник, совпало абсолютно буквально, подтвердилось. Это если хотите, некая иллюстрация к тому, что когда мы занимаемся чтением конъектур, это такие чаще всего довольно прочные вещи, если мы «не зарываемся». Не предлагаете ничего? Тут был какой-то еще должник. Как этого должника звали? У кого?

- Никоша.

- Никоша, конечно. Никоша - это, безусловно, первое, что пришло нам в голову всем. Но вы понимаете из моего рассказа, что это неверно казалось. В отличие от нас Гиппиус прочел совершенно иначе, и верно прочел.

- Зависит от прочтения трех палок?

- Этих трех палок?

- Нет, этих.

- Да. Так что с тремя палками? Пожалуйста, дальше что? Как читать? Три палки, конечно, на «ш» больше всего похожи, спора нет. Это верх довольно двусмысленный, он может быть и от «а», «о», «е», «д», «л». Это мало что дает. Этот верх легко читается, это «п».

- У Конища.

- У Конища. Поздравляю вас. Это решение Гиппиуса. У Конища! можете себе представить, был такой новгородский мужик, который звался Конище. Совершенно верно, еще одно подтверждение, такое бывает. Полностью сошлось. Оказалось, что это не «ш», а «щ». Это «а» и так далее. Единственное могу сказать, что Гиппиус, в отличие от нас, прочел все три слова, он прочел перед «Конище» - ржи, и это оказалось верно, а после Конище прочел пол, и это тоже оказалось верным, так что на самом деле там было ржи у Конища полчетверте коробьи. Такой маленький эпизод с этой грамотой.

Тогда я вам прочту все, что прочлось. «Взяти ми» - старое ударение, конечно «взяти́ ми», но в XIV веке оно уже начинало переходить в «взя́ти». «Взяти ми у Офоноса…» - он сам Офонас, но это какой-то другой еще Офонос-Офонас. Чтобы отличить его от себя самого, он это уточнил, что редко бывает. «У Офоноса у дьяка у Козьмодемьянского…». И это, конечно, подарок для историков невероятный, потому что найдена грамота на Козьмодемьянской улице. Это бывает редко, это замечательная вещь. Дальше сказано, «…полчетверте коробьи ржи. У Конища полчетверте коробьи ржи и пятая овса. У Онисимка у Шадрина шесть коробей ржи, у Степанка у Комарова коробья ржи, у Логиновых детей у Кудриных коробья ржи, у Коста пол гривни да ногата». Заметьте, рожь, рожь, рожь, а у некоторых деньги. «У зятя у Ермоли» - какой-то родственник, тоже такой же должник, «у зятя у Ермоли полтина». «У Гришки у Комара шесть коробей ржи» - причем этот Комар, скорее всего, отец этого самого Степанка Комарова, который упоминался. И маленькая запись еще дополнительная между строк: «У Давыда шуба баранья». И с этой шубой бараньей замечательно то, что написано баран, а не боран, как мы ждали от северного новгородского текста. И это уже второй пример, была грамота № 751, где тоже баран был написан через «а» - баран. Очень нас этим смутил, потому что абсолютно новгородский текст и, пожалуйста вам, баран, а не боран. Из этой грамоты уже ясно, что две ошибки подряд быть не может. Значит, был вариант баран, а не боран и в новгородском. Вообще говоря, как только немножко взглянем шире на славянский мир, то, оказывается, что это ничего удивительного нет, потому что и по-чешски, и по-польски, и по-словацки, оканья ни в одном из этих языков нет - баран будет baran, а не boran. Ясно, что древняя форма баран прекрасно существовала, она заменилась на боран уже только на русской почве и не полностью.

Дальше идет грамота, которая наделала много шума в наших средствах массовой информации. Это грамота под № 1080. Притом, что она очень краткая, я ее все-таки покажу, вот она. Одна строчка. В большом поле одна строчка.

оув ортимие оу посака три берековесеке

Конечно, это просто надо читать берековьське - это мягкое «в», это мягкое «с», почти украинский эффект, это редко бывает, тем не менее, это легко. Окончание типично новгородское, е вместо ятя. Берековьське - то, что сейчас называется берковец - это мера веса, огромная, 10 пудов. Так что 30 пудов, чего не сказано, но почти всегда это соль, кроме соли редко что бывает, что меряют берковцем. Вообще, слово «берковец» встречается в берестяных грамотах десятки раз, мы с ним хорошо знакомы. Немножко странно написано уо - это у, нормально должно быть оу в другом порядке, но небольшое количество примеров такого рода есть. Это нас не смущает. Первое слово, конечно, надо разделить вот так - это переходное «в» - у[w] Ортимие. Ортимий - это Артем или Артемий и такой же «ять», как у нас был.

Совершенно прозрачные вещи здесь все, кроме одной - что такое посакъ? Буквально сказано «у Артема, у Артемия-посака». Вся буря была по поводу слова «посак». Знаете, когда находка какая-то происходит, то немедленно, как хищные птицы, журналисты, которым нужно, по возможности минут через 10 после находки грамоты опубликовать то, что нашлось. Тут результат был такой, что разошлось по всем средствам массовой информации, может быть, кто-то из присутствующих тоже это заметил: «Найдено новое древнерусское ругательство». (смех) Надо ли говорить, что для журналистов такая находка в 50 раз ценнее, чем найденные любые ценнейшие научные открытия. Это очевидно, потому что удивляться не приходится. Потом еще долго приходится пытаться как-то выкарабкиваться из запросов, которых, представляете, к нам целый вал шел: «Как с этим ругательством?»

Действительно, дело в том, что «посак» - тут так все прозрачно, что деваться некуда, ясно, что есть какое-то слово «посак», которое является каким-то эпитетом, по-видимому, которое Артемий носил по прозвищу Посак или по профессии посак, мы не знаем. У Артемия-посака вот такое-то количество соли. Ищем этого посака, нет нигде никакого посака в первом поиске, но потом нашелся. На следующем шаге все-таки удалось найти - есть посак, в говорах, и даже довольно подходящее слово, скажем, с дурным значением, не похвальным. Ругательством назвать это сложно, но это что-то типа «бездельник, бродяга, попрошайка, мошенник» и так далее. Псковское и тверское слово - посак. Есть вариант посач с тем же значением примерно - тоже «мошенник, бездельник» и прочее.

Что делать? Посак и посач - это явно два образования с разными суффиксами, и тот, и другой суффикс прекрасно известен. Как какой-нибудь дурак, пошляк, или носач, пугач - а корень, следовательно, - пос-. И нет такого корня, вот просто обыщи весь русский мир, весь славянский мир - нет корня - пос-. Таким образом, получается, два слова посак и посач, даже неважно, что они значат, но как они получились? Думали, что это слово пост упростилось, но как оно могло упроститься перед следующей гласной? Пос может быть «пост» в северных говорах, но перед гласной т сохранилось бы. Так что ничего не проходит. Вот это действительно была…

- Псак?

- Как? Псак? Конечно, слово «псак» хорошо соответствует словообразованию русского языка. Это не годится.

- Может, это связано со словом просачиваться?

- Просачивать, но надо тогда не просачивать, а посачивать, чего нет. Потом там все-таки только «ч», а не «к». Нужно от вашего «просачивать» несколько ходов, не говоря о том, что значение нисколько не привязано. Так что, может быть, можно было бы попытаться и здесь что-то поискать, но ясно совершенно, что это совершенно иное.

Следующий бросок оказался, когда нашлось говоровое слово - совершенно, практически того же круга значений - «жулик, босяк, человек неопределенных занятий, выпивоха» и так далее, но уже не посак, а посадский. Казалось бы, почему посадский, и столько отрицательного на него навешали? А это просто объясняется - это нормальное крестьянское восприятие городской жизни. Что делают в городской жизни? Целый день ходят пьяные. Это чистый взгляд такой замечательный.

Когда я докладывал об этом собранию новгородцев, то одна дама просто подскочила и сказала: «Боже мой, моя бабушка всегда ругалась словом «посадский», уже ныне покойная. Она говорила: «Что ты бродишь, как посадский?»» Оказалось, в конкретной деревне в Новгородской области, Холмский район, было такое подкрепление. Не говорю о том, что словарь говоров еще сохранил слово посадничать. Мы как раз знаем слово посадничать - это быть посадником. Ан нет, посадничать - совершенно нет, это означает бродяжничать и заниматься воровством. И это в том же самом Невеле, в котором засвидетельствовано посак на посаку́. Это, в частности, пример абсолютно убийственный, закрывший проблему. Это подарок. Пример я вам прочту, там написано так: «Идет в посаки, а сам грамотный. Что, работы нет? Посадничать пошел!» Всё, в одном и том же диалекте - посак и посадничать это одно и то же. Тогда сразу прояснилось, что совсем не корень пос, а механизм хорошо известный: используется усечение.

Например, Ермолай, в просторечии Ермак. Не знаю, знакома ли вам такая идея, что знаменитый Ермак на самом деле Ермолай. Ермак - так его фамильярно называли в ближнем кругу. Пожалуйста, какой-нибудь мастак, это вы хорошо знаете, как оно сделано? Из мастер. Ровно таким же способом - берется слово исходное, но для того чтобы сделать его экспрессивным, вульгарным, фамильярным, от него берется начало, остальное усекается и добавляется экспрессивный суффикс, вот вам получается мастак. Не знаю, сейчас, видимо, видеомагнитофоны совершенно вышли из употребления, они уже стали стариной, но, тем не менее, еще сравнительно недавно это было такое бойкое слово видак, которое ровно так же было построено, как Ермак от Ермолая. И совсем древнее лошак так же построено - этот механизм, как видите, есть.

- Маклак и маклер.

- Да, конечно, таким же образом. Примеров можно много назвать, все они будут обязательно экспрессивными, просторечными, фамильярными и так далее. Дело в том, что язык весь окрашен таком образом. Смотрите, кто у нас с этим суффиксом: дурак, простак, босяк, пошляк, ведьмак, лешак. А если нет, то оно обязательно будет окрашено не столько отрицательно, сколько фамильярно - это будет мастак, это будет левак какой-то. Человек может не считать, что это плохо, но, тем не менее, называет экспрессивным образом: медяк, пятак - все эти слова построены таким образом. Великолепнейшим образом передает оттенок фамильярности.

Приходит в голову, почему все-таки есть такое не очень фамильярное слово, как рыбак? И что вы думаете, если мы посмотрим историю русского языка, то мы видим, что рыбак появляется в письменных памятниках не раньше второй половины XVII века, а до этого только бывает рыбарь, рыбит, рыболовец, рыболов. Тем самым, есть предположение, что первоначально рыбак - это было точно такое же название с некоторым оттенком фамильярности в этом кругу, но потом постепенно оно вошло в более широкое употребление и потеряло экспрессивность.

Все, тогда посак находится на месте. Вот такой следующий шаг был достигнут. Значит, все-таки отругали нашего Артемия, прозвище у него было не блестящее - все-таки бродяга, попрошайка и прочее?.. Но тут надо быть осторожным. Все-таки мы находимся в XIV веке, следовательно, могла быть еще другая фаза этого, когда была всего лишь фамильярность, а не обязательно вот это накопление чисто отрицательных характеристик. И тогда возможно, что в Новгороде посадского могли называть посак, точно также как рыбита или рыбаря могли называть рыбак. Дело в том, что из двух вариантов, что такое посак - отрицательное прозвище или это просто название от посадского жителя, - уж очень «30 пудов соли» тянут в сторону второго варианта, что это не такой уж бродяга. Поэтому, скорее всего, это короткое название с фамильярным оттенком для посадских. Вот про эту замечательную грамоту, короткую, но непростую.

Мне остается еще сегодня одну грамоту разобрать, пожалуй, самую сложную. Она абсолютно никакой сложности не представляет для понимания, эта грамота № 1079. Полностью сохранившееся письмо. На всякий случай я здесь буду писать буквы «н» и «и» так, как они в оригинале, это нам будет важно.

поклонъ ѿ смена и ѿ его дѣтеи и ѿ м

оисиѧ к михию и к федору и к неси

фу и к нюрню пошлилите позовн

икъ по вицка и по иванца по дро

здова и по ʘнцифорова ивана

Полный текст, прекрасно сохранившийся. Ясно, что больше половины текста - это адресная формула, потому что несколько человек пишут нескольким человекам. Адресатов четыре, а авторов, если считать с детьми, то наверное, тоже большое количество, два человека, один из них с детьми. Итак, совсем просто: «Поклон от Семена, от его детей, и от Моисея». Вы постоянно замечаете сегодня, что мы находимся в XIV веке, где совершенно нормально, чтобы «ять» был передан как «и». ѿ Моисиѧ - этим кончается группа авторов. И идет большая группа адресатов. Первый адресат к Михию, Михей. Второй адресат Федор, а вот третий и четвертый адресат - это то, что нуждается в исследовании. Кто это? Иосиф и Юрий, конечно, так просто. С той только разницей, что Иосиф - Несиф, а Юрий - Нюрнь. А так, конечно, Иосиф и Юрий. Давайте потом займемся Несифом и Нюрнем. Пока прочтем, что сказано.

Пошли{ли}те - конечно, второе ли - это ошибка, бывает время от времени, что человек не замечает, что он написал, потому что, конечно, пошлите позовникъ. Что такое позовникъ? Да, тот, который разносит повестки, который позывает, совершенно верно. Надо сказать, что этот позовникъ - несколько непростая проблема для морфологии и синтаксиса, поскольку это могут быть две вещи, хронологически прямо противоположные. Это может быть очень древняя форма винительного падежа единственного числа - пошлите позовникъ, а не пошлите позовника, что для XIV века возможно, но уже в качестве большой редкости. Или наоборот, это может быть вполне новая форма - «пошлите позовников», совпадающая с родительным падежом, но все-таки со старым окончанием вместо - овъ, которое для XIV века было совершенно нормальным. Весь вопрос в том, скольких позовников послать? Если одного - то позовникъ, это аккузатив старого типа, древнейшего; если нескольких, то, поскольку можно послать позовников за несколькими людьми, то могло быть более одного, но, конечно, и один мог обойти всех. Так что из этого контекста мы точно не узнаем. Более вероятно представляется, что это все-таки старая форма, «пошлите одного позовника».

Сам по себе позовникъ - хорошо известный термин, это служащий, которого администрация посылает вызвать в суд и привести к судье названного человека. «Послать кого-нибудь», совершенно нормальное управление глагола, «за кем-то», то есть привести кого-то, и дальше идут лица, которых надо привести, третий список. Одно лицо - это Вичко. Явно совершенно гипокористическое имя от имени, которое начинается на Ви-. Какого-нибудь Виктора еще не было в этом время, а какой-нибудь Викентий уже мог быть, или Витослав. Хотя в XIV веке Витослав уже меньше вероятен, так что скорее всего, это будет христианское имя. Просто в XIV веке имена почти все уже христианские. Поэтому если гадать, это следует делать в пределах тех рамок, которые известны для этого времени. Викентий, самое вероятное, Викул еще может быть. Но это, в конце концов, для нас ничего не значит. Если бы мы могли его опознать по летописи, тогда было бы замечательно, но этот не опознается.

Дальше, второго надо послать - по Иванца по Дроздова. Обратите внимание, как повторяется «по», абсолютно нормально. Вы скажете, ну что же тут такого? Все нормально. А посмотрите, как сказано дальше - по ʘнцифорова Ивана - не повторяется. Казалось бы, безобразие. На самом деле идеальное соблюдение правил для древненовгородского диалекта, вопрос в том, где стоит прилагательное - до или после. Если оно стоит после, то предлог повторяется, если стоит до, то предлог не повторяется, это довольно жесткое правило. Здесь это просто иллюстрация, и ее можно предлагать на учебных занятиях, как сказано по-новгородски «послать по Иванца по Дроздова и по Онцифорова Ивана». Из этих людей хорошо, по-видимому, опознается Онцифоров Иван, поскольку имя Онцифор очень редкое. Это время вскоре после смерти великого новгородского посадника XIV века Онцифора Лукинича, от которого осталось какое-то количество детей, двух из них мы великолепно знаем, они тоже очень видные деятели новгородской истории - Юрий Онцифорович, более всего, и Максим Онцифорович. Вероятно, это их брат Иван Онцифорович, и он, наверное чем-то провинился, раз его вызывают грамотой. Вот такова содержательная сторона этого письма, достаточно прозрачная, тоже для нас интересная, но это все бледнеет по сравнению с чудовищностью Несифа и Нюрня.

Заметьте, я не случайно вам сказал, следите за тем, как написаны «и» и «н» - я старался писать ровно так, как в грамоте. Почему? Потому что первое предположение состоит в том, что писец небрежно написал буквы «н» и «и», и тогда получается совсем неплохо: «к Июрию», «к Иесифу». Эти вещи встречаются, вполне могло бы быть. Мягкость «к» должна быть выражено добавлением этого «и». Но ничего подобного, совершенно безупречное «н», совершенно безупречное второе «н», и безупречное третье «н». Все проверены «н», все проверены «и» по всему тексту, они различаются, как редко бывает. Потому что действительно бывают грамоты, где почерки не очень аккуратны, здесь писец безупречен, тут никаких сомнений нет. Тут написано фантастически «К Несифу и к Нюрню».

- Это как к нему.

- Это как к нему, совершенно верно. Первая гипотеза, которая приходит в голову, что это как к нему. Это решается таким образом, смотрите, ведь мы все знаем, откуда к нему, к ней и так далее. Это старое кън, где просто н сохраняется, оно перераспределилось, перешло туда, это хорошо известно. Более того, в говорах прекрасно бывает к jему - без н. Можно сказать, что существовала такая эквивалентность. Дело в том, что если просто считать, что это кън старое сохраняется - это безумие, и еще с иностранным именем Иосиф якобы сработало кън, которое было на тысячу лет раньше. Вы понимаете, явно можно думать только о том, что отработал некий механизм аналогии, что к нему, которое равно к ему, могло привести к тому, что будет к Есифу или к Несифу, и к Юрию или к Нюрию. Бывает ли такое? Да, один случай мы знаем точно и еще полслучая.

Если случай точный - это слово недро. Но мы обычно во множественном числе говорим - недра. Нам сейчас это не очень ясно, потому что слово ядро другое значение приобрело. Изначально ядро точно так же означало некоторую внутреннюю часть, собственно, и сейчас мы можем рассматривать ядро как внутреннюю часть. Конечно, это был древний «ять», это было ѣдро. Тогда когда можно было сказать вън (еще старое) ѣдрѣхъ - в таком сочетании, то это н выступало, а далее произошло перераспределение, и сейчас мы знаем слово недра. Этот случай безусловен.

Более того, мне даже повезло найти пример, совершенно в этом смысле очень высокого штиля. Я думаю, что со слуха мы даже этот изысканный церковнославянский язык вряд ли сразу схватите: Видѣния не ѿступль ядра родителева въ нѣдрѣхъ матернихъ. Переведу. Речь, конечно, идет о Христе. Не отступль - не отступивший. От чего? От видения. Не отступивший от видения, то есть не прекративший видеть. Чего? Ядра родителева. Давайте я использую такое слово «недро» в значение внутреннего некоторого содержания. Родителева, то есть отцова. Значит, не переставший видеть отцовское недро. В чем? В недрах ма́терних - это старое ударение, конечно. Скажем сейчас: «сам находясь в недрах матерних, он не переставал видеть истинный источник - недра родителевы». Но, заметьте, как это сказано: «Неотступен ядра родителева в недрех матерних». В одной фразе этой, идеальной совершенно, сказано, что имеется этот чистый вариант «ядра». Это очень древняя вещь, когда ять еще не перешел в я - следовательно, этот эффект безумно древний. Опять-таки это не XIV век, настолько не XIV век, что очень трудно с этим сравнивать.

Обнаружилось еще одно слово, гораздо более простецкое, которое возможно, относится сюда же. Оказывается, у слова яма есть диалектный вариант няма. Никто его не знает, но словарь говоров его знает. Оно довольно ограниченное, используется в Вятке и в других местах. Вполне возможно, что происхождение няма именно такое, тем более, что яма тоже представляет собой слово, которое очень естественно употребляется с предлогами: в яму, в няму; в яме, в няме. Но оно немножко подпорчено, потому что в том же значении в тех же говорах употребляется слово няша, которое имеет угро-финское происхождение, где «н» исконное, и тогда, к сожалению, одно заменяет другое, поэтому пример не вполне чистый.

Вот такие полтора примера имеются. Но, видите ли, есть и очень неприятное возражение против этой гипотезы. Это второе н в Нюрню, которое к предлогу никакого отношения не имеет. Эта гипотеза объясняет два случая из трех, а на третий разводит руками. Поэтому, несмотря на то, что она приходит в голову первой, верить в нее полностью не удаётся. К счастью, есть другой путь, который, по-видимому, более вероятно приводит к цели.

Обе гипотезы - одна, которую мы разобрали и вторая, которую будем разбирать, - обладают неприятным свойством, а именно они предполагают что-то небывалое. Но что поделаешь, такого действительно не было! Эта проблема называется «Несиф и Нюрнь». С проблемой «Несиф и Нюрнь» у нас целое научное клокотание происходило, происходит и дальше, почти каждый день что-нибудь появляется.

Вторая линия, возможно, состоит в следующем - это надежда на чистую фонетику, не на аналогическое выравнивание, а на чистую фонетику, которая, безусловно, имеет хорошее типологическое подтверждение, если бы первая предыдущая согласная была [м]. Если предыдущая согласная [м], то целых два языка - украинский и чешский великолепнейшим образом дают следующий эффект mj > mn. Это какое-нибудь украинское iм’я ‘имя’, которое в диалекте имеет вариант імня, м’який - мнякий, м’ясо - мнясо. Ну, а в чешском уже совершенно нормально, что то, что по-чешски пишется, скажем, město ‘город’, имеет два чтения: более принятое [mjesto], и, другое чтение, тоже не запрещенное, вот такое, [mn’esto]. Но надеяться, правда, на эту диалектологию особо не приходится по очень простой причине. Почему здесь йот перешел в [n’]? Естественно, под влиянием назальности [m] в начале. И действительно, если назализовать йот, наверное, получится [n’]. Так что этого мало.

Кстати, такие примеры нашлись и в говорах. Например, скамья имеет вариант скамня. В Словаре говоров семьишка имеет вариант семнишка. Тоже после [м]. После [м], по-видимому, это совсем простая вещь. Но если поискать как следует, оказывается, что есть варианты и после других согласных. Сперва я перечислю примеры, которыми можно восхищаться, а можно и умеренно восхищаться. (Все примеры из Словаря говоров, можно проверить). Кутья - имеется говор, в котором она реализуется как кутня. Келья - кельня, оладья - оладня, бадья - бадня. Во всех этих случаях, правда, вы можете сказать, что речь идёт просто о добавлении суффикса -ня. Но это объяснение тоже не совсем чисто, хотя не признавать его невозможно. Важно, что это не мена суффиксов, так как ни в слове кутья, ни в слове келья, ни в слове оладья, ни в слове бадья [ja] не суффикс. Другие слова на мягкие согласные + а не меняют свой исход на -ня. Даже если суффикс играет некоторую роль, он работает там, где имеется тенденция сменить [j] на [н’]. Но эти примеры имеют только половинную силу. К счастью, я нашел примеры, имеющие полную силу.

В смоленском говоре нахожу, что ‘ульи’ фиксируются как ульне. В архангельском говоре имеется следующая группа слов: врасья ‘лгунья’ и ее же вариант врасня. Но одновременно имеется враснё ‘вранье’, которое уже нельзя объяснить влиянием суффикса -ня. Такой же независимый ни от чего переход, как ульне. Всего этого немного, но оно ведет нас к выводу, что примеры мены йота на [н’] существуют. Эта гипотеза имеет то преимущество, что все три примера в этой грамоте объясняются одним правилом: два раза после [к] и один раз после [р].

Наконец, какие-то следы должны были остаться от этого измененного Юрия, и они остались. Берем списки фамилий и находим фамилию Юрнев. Больше ей неоткуда взяться, кроме такого изменения имени. В новгородских писцовых книгах находим пустошь Юрнино, а на нынешней карте отыскиваем в Пошехонском районе Ярославской области деревню Юрнево. Все три находки свидетельствуют о реальности имени Юрнь.