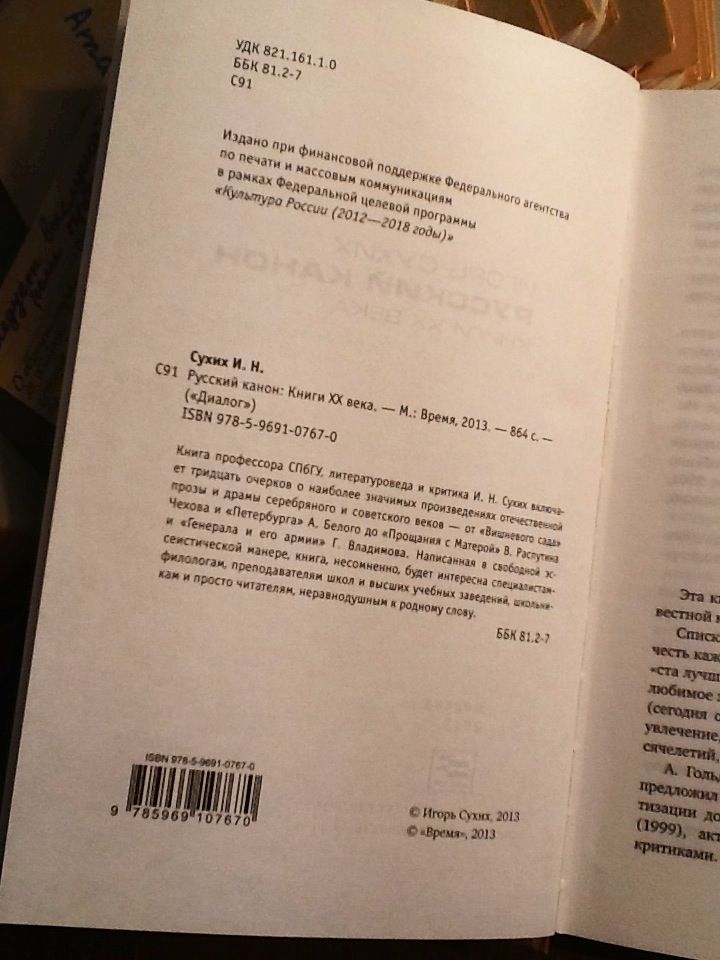

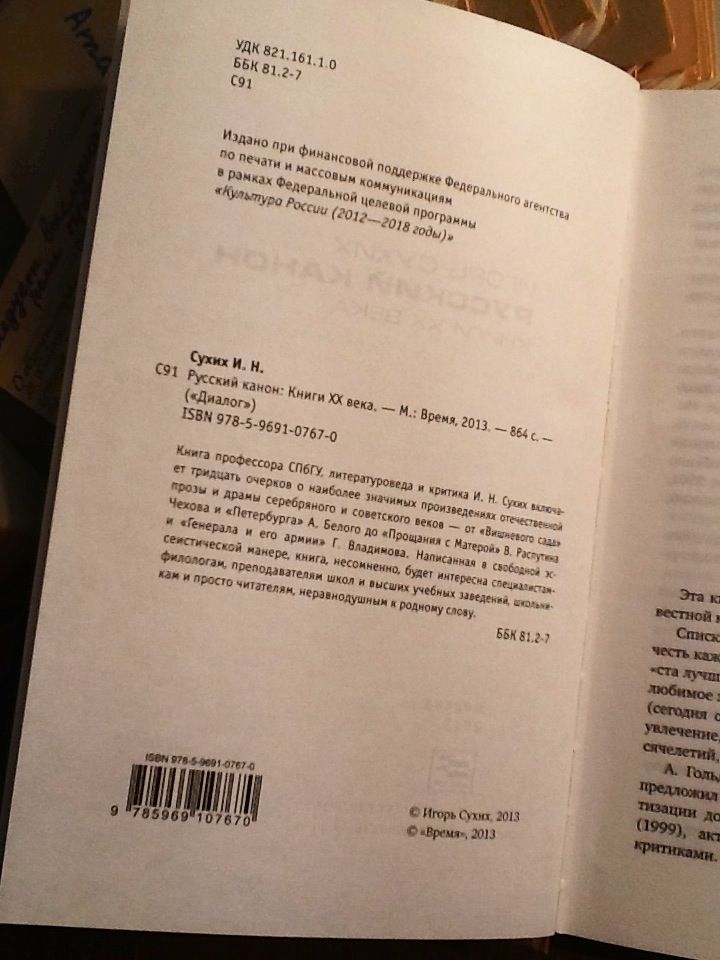

Игорь Сухих. Русский канон: книги ХХ века

Игорь Сухих. Русский канон: книги ХХ века

Издательство "Время", 2013

«Русский канон» - это смелая, ясная и честная попытка собрать в дальнюю дорогу главные тексты и идеи русской литературы ХХ века. Судя по тому, какое падение интереса к чтению и какое упрощение школьных программ по литературе надвигается на нас, - дорога предстоит дальняя. Книга будет интересна каждому любознательному, даже неподготовленному, читателю, - она предлагает рассказ о ключевых текстах прошедшего столетия, без которых жить, наверное, можно, но вот браться читать всю остальную русскую и зарубежную литературу - тяжко. Дом не стоит без фундамента. Перед нами стройно и коротко рассказано о фундаменте чтения любого культурного русского человека. Есть спорные места? Конечно! Это не пыльная галерея засушенных экспонатов, а попытка разобраться в живом кипящем литературном процессе, который еще не успел остыть и стать скучной «обязаловкой». Игорь Сухих считает, что скучными «экспонатами» эти книги не станут никогда, и он имеет все основания для такого мнения - ведь весь его многолетний опыт преподавания и научной деятельности литературоведа- профессионала лег в основу данного канона.

Из предисловия к книге

НЕЧТО О КАНОНЕ

Эта книга писалась много лет, а выросла из многим известной культурной игры. Списки и перечни «двухсот книг, которые должен прочесть каждый образованный человек, прежде чем умереть», «ста лучших романов», «двадцати великих поэтов» и т. п. - любимое занятие учителей, журналистов, просто читателей (сегодня оно переселилось в интернет). <...>

Понятие канона как собрания ключевых литературных текстов исторично. Канон задает список авторов и произведений, которые существуют в большом времени, становятся классиками...<...>

В современном «проективном» мышлении, где истина заменяется модой, познание - манипуляцией, а главным аргументом становится количество продаж, формирование канона (не всегда осознанно) пытаются представить по образцу создания бестселлеров. Великого писателя якобы создают не какие-то особенные, выдающиеся качества его произведений (о вкусах, как известно, если и спорят, то их нельзя передать и доказать), а обстоятельства внешние, случайные: усилия критики и рекламной журналистики, авторские и издательские манипуляции, опять-таки связанные с рекламой. <...>

В каноне обычно выделяют твердый центр и размытую периферию. Данная версия канона складывается из бесспорных или почти бесспорных вершин (Шолохов, Булгаков, Платонов), из текстов, имевших огромный резонанс, «замечательных по своему успеху или влиянию» (Пушкин), но потом уходящих на периферию («Мать», «Разгром»), а также предельных вариантов или экспериментов, произведений, заполняющих какую-то жанровую, тематическую, эстетическую клетку («Петербург», «Мы», «Москва и москвичи»). <...>

Между тем, культура и есть искусство различения (из чего отнюдь не следует пренебрежение к малому, дискриминация, безразличие). История генералов, библиотеки классики, лучшие книги - позвоночник литературы, без которого и современный процесс расплывается в бесформенное желе. <...>

Большую часть книг, о которых дальше пойдет речь, будут читать и в ХХII веке. На бумаге, на экране, в каких-нибудь новых свитках или, как у Бредбери, наизусть - не так уж и важно.

Если, конечно, кто-нибудь что-нибудь еще будет читать...

«Утопия и вера вечного еретика»

Из главы о романе Евгения Замятина «Мы»

Говорят, лучший способ озадачить сороконожку - спросить, с какой ноги она начинает ходить. Прямые вопросы «о чем?» и «как?» почти всегда вызывают писательский отпор. Толстой отвечал: чтобы объяснить, что я хотел сказать в «Анне Карениной», ее надо написать снова с первой до последней строки. Блок, послушав какой-то доклад о технике стиха, заметил: может быть, это и интересно, но для поэтов не обязательно, если не вредно.

Но есть и иная позиция. В 1919-1922-м Замятин читает в петроградском Доме искусств курс лекций «Техника художественной прозы». В 1929 году он затевает сборник «Как мы пишем», призванный «удовлетворить интерес литературного молодняка именно к технологии писательского мастерства», и сочиняет для него статью «Закулисы». Она начинается с описания ситуации сороконожки: «В студии Дома Искусств я начал читать курс “Техники художественной прозы”, мне пришлось впервые заглянуть к самому себе за кулисы - и несколько месяцев после этого я не мог писать. Все как будто в порядке, постлана простыня чистой белой бумаги, уже наплывает сон - и вдруг толчок, я проснулся, все исчезло, потому что я начал следить (сознанием) за механикой сна, за ритмом, ассонансами, образами - я увидел канаты, блоки, люки закулис. Эта бессонница кончилась только тогда, когда на время работы я научился забывать, что я знаю, как я пишу».

Но забывал Замятин об этом совсем ненадолго. В тех же «Закулисах» речь идет не только о привычных для писателя прототипах, но и о фабуле, музыкальной ткани, прозаическом ритме, зрительных образах - а в приложении дан план повести «Островитяне» с вариантами развязки. Сороконожка прекрасно объясняет последовательность своих действий.

В отличие от писателей «нутра», органики, непосредственного иррационального напора Замятин (как и Андрей Белый), что бы он о себе ни думал и ни говорил, - конструктор прозы. Трезвый свет сознания освещает самые потаенные уголки его мира. Не случайно главная книга Замятина осуществилась в жанре интеллектуальной прозы, где «отвлеченный тезис, идея», конструкция явно торжествуют над материей и материалом.

От самого романа «Мы» не осталось даже рукописи. Его строительные леса возводились прямо на глазах публики. Закулисами книги стали публицистика и критика первых послереволюционных лет, лекции в Диске для «серапионовых братьев» (их слушают Зощенко, Каверин, Вс. Иванов), произведения «английского цикла» («Островитяне», «Ловец человеков»).

Замятин строил ледоколы и знал, что такое сопротивление внешней среды, лед человеческих предубеждений. Одна из его статей девятнадцатого года называлась «Беседы еретика». «Еретик» - любимый замятинский образ-термин. «Мир жив только еретиками: еретик Христос, еретик Коперник, еретик Толстой. Наш символ веры - ересь: завтра - непременно ересь для сегодня, обращенного в соляной столп, для вчера, рассыпавшегося в пыль», - продекларировано в «Завтра» (1919-1920).

«Главное в том, что настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумные отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики», - продолжено в знаменитой «Я боюсь» (1921).

«Еретики - единственное (горькое) лекарство от энтропии человеческой мысли... Догматизация в науке, религии, социальной жизни в искусстве - это энтропия мысли... Ере- тики - нужны для здоровья; еретиков нужно выдумать, если их нет», - предупреждает Замятин новых властителей в размышлениях «О литературе, революции и энтропии» (1923), предваренных эпиграфом из уже законченного романа.

Замятин стал еретиком уже в императорской России: помогал большевикам, сидел в одиночке на Шпалерной, несколько лет провел в ссылке (правда, довольно комфортной - то в родной Лебедяни, то в Лахте под Петербургом, где и начал писать). «В те годы быть большевиком - значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я тогда был большевиком», - вспомнит он в автобиографии 1928 года. «Было это в 1906 году. Революция не была еще законной супругой, ревниво блюдущей свою законную монополию на любовь. Революция была юной, огнеглазой любовницей - и я был влюблен в Революцию...» - начнет очерк о Леониде Андрееве (1922).

Он вернулся в Россию из Англии в сентябре 1917-го, когда с ледокольным грохотом переломилось время. «Веселая жуткая зима 17-18 года, когда все сдвинулось, поплыло куда-то в неизвестность. Корабли-дома, выстрелы, обыски, ночные дежурства, домовые клубы». Революция стала законной супругой большевиков, а Замятин, в отличие от тех, для кого вопроса «принимать или не принимать?» не было и кто сразу назвал ее «своей», вдруг снова оказался в оппозиции. Он проницательно увидел во врагах старого режима его наследников и продолжателей.

«Между Марксом и Богоматерью»

Из главы о романе Максима Горького «Мать»

Мучительный «достоевский» вопрос о праве на «кровь по совести» уже решен героями Горького. Андрей Находка, апостол Андрей, противопоставленный, по авторскому замыслу, железному человеку Павлу своей добротой, после убийства мелкого доносчика Горбова на прямой вопрос, мог ли убить он сам, отвечает: «За товарищей, за дело - я все могу! И убью. Хоть сына...» И дальше удивительно логично объясняет: «Приходится ненавидеть человека, чтобы скорее наступило время, когда можно будет только любоваться людьми. Нужно уничтожать того, кто мешает ходу жизни, кто продает людей за деньги, чтобы купить на них покой или почет себе». Потом, в очерке о Ленине, Горький припомнит его «находкинскую» фразу: «Сегодня гладить по головке никого нельзя - руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми».

После революции идея привьется, найдет подходящую почву. Что-то похожее будет, задыхаясь, хрипеть шолоховский Нагульнов: «Да я... тысячи станови зараз дедов, детишек, баб... да скажи мне, что надо их в распыл... для революции надо... Я их из пулемета... всех порежу!»

Герой одного менее памятного романа о Гражданской войне («По ту сторону» В. Кина), прочитав «Преступление и наказание», очень удивится: «Боже мой, - сказал он, - сколько разговоров всего только из-за одной старухи!»

Но возможно ли будет легко и просто вернуться от ненависти и битья по головкам к любованию людьми - вопрос, который в 1906 году не задают ни Горький, ни его герои. Ответом на него оказалось то, что случилось потом.

«Их» и «наша» кровь, перемешавшись, становятся неразличимыми.

«Пусть умрут тысячи, чтобы воскресли тьмы народа по всей земле!» - декламирует Рыбин при полном авторском сочувствии. В 1918 году Горький ужаснется, услышав то же самое, но намного более близкое к свершению, от железного человека новой эпохи. «Недавно матрос Железняков, переводя свирепые речи своих вождей на простецкий язык человека массы, сказал, что для благополучия русского народа можно убить и миллион людей».

Один критик - вполне сочувственно - определит пафос «Тихого Дона» как «истребление середины». Горький эпохи «Матери» тоже ненавидит ужей, мещан и обывателей, толкует о роковой разнице между обывателем и революционером, радуется, что переходит из одной группы в другую.

Но «истребление середины» самоубийственно. После этого полюса сталкиваются во взаимоистреблении, и социальная структура рушится.

В «Матери» уже стенка идет на стенку, действие равно противодействию, маятник раскачивается все сильнее.

Положим, история о хозяине фабрики, подарившем своей любовнице золотой ночной горшок (услышав про это, Рыбин предлагает «разрубить на куски и мясо его поганое бросить собакам»), отдает некоторой литературностью (эти знаменитые золотые горшки, правда, в иной функции, фигурируют уже в «Утопии» Томаса Мора). Но вот человек пить и хулиганить бросил, стал читать книжки, самостоятельно думать - и он уже начинающий враг Отечества. Распространять подстрекательские листовки ни одно уважающее себя государство не позволит, но становой, который до суда молотит смутьяна по зубам, он ведь не из страшной сказки явился. Говорят, приговор над демонстрантами готов уже до начала суда. Поэтому на суде Павел рубит сплеча: «Человек партии, я признаю суд только своей партии», а не каких-то там присяжных. «Невольно сам звереешь в этой звериной жизни!» - признается один из героев (между прочим, на соседней странице с грезами о России как самой яркой демократии земли).

Доносчик Горбов и озлобленный правдоискатель Весовщиков согласно говорят одно: «Надо нам всю жизнь перепахать, как сорное поле, без пощады!» Хотя пахать, естественно, собираются с разными целями.

В запутанном жизненном лабиринте герои романа пытаются пробиться к истине напрямик. «Правда» (как и «толпа») - один из лейтмотивов романа. О ней наперебой толкуют все, ее открывают, за нее страдают и умирают. «От правды моей не скроюсь, она во мне живет... Вот кровь моя, - за правду льется».

Горьковский «новый бог» тоже, в сущности, оказывается неперсонифицированной «правдой». «Ведь это - как новый бог родится людям! Всё - для всех, все - для всего! Так понимаю я всех вас. Воистину, все вы - товарищи, все - родные, все - дети одной матери - правды!»

В одном из таких горьковско-материнских внутренних монологов Ниловны искомая всеобщая правда жизни названа «простой и ясной». «Прост, как правда», - с сочувствием воспроизведет Горький характеристику сормовского рабочего в очерке о Ленине.

Не стало ли представление о «простой и ясной» правде одним из самых трагических заблуждений, за которое уже много заплачено и еще придется платить?

В горьковском идеологическом романе этот вопрос просто не встает. В таком случае из идеологического он должен был превратиться в философский, полифонический.

Прямо противоположное скажет о природе истины в 1920-е годы автор «Чевенгура». «Не значит ли то, что человек не знает правды; что правды нет и быть не может и не нужна она; что стремление к правде великое заблуждение, что жизнь имеет базисом не истину, а свободную игру и радость», - спросит он сам себя на страницах записной книжки. И сразу же ответит: «Истина - тайна, всегда тайна. Очевидных истин нет». Горький же в это время, позабыв «Несвоевременные мысли», повторяет свирепые речи новых вождей: «Если враг не сдается, его уничтожают».

Интересно, что подумал бы он, перечитав свой знаменитый роман где-нибудь в середине 1930-х? Услышал ли он сдавленные рыдания новых матерей?

«Уводили тебя на рассвете. За тобой, как на выносе, шла. В темной горнице плакали дети. У божницы свеча оплыла...» (1935). «Эта женщина больна, / Эта женщина одна, / Муж в могиле, сын в тюрьме, / Помолитесь обо мне» (1939). Это рыдает не Пелагея Власова, плачет в «Реквиеме» Анна Ахматова. «Очень своевременная книга». Этот «единственный, но крайне ценный» (по позднейшему признанию автора) ленинский комплимент «Матери» был достаточно двусмыслен. Своевременные книги обычно не переживают свое время, становясь потом лишь предметом тихих историко-литературных штудий. Попытки реанимировать их в общем обречены.

Но бывает, что времена возвращаются. И снова на социальных полюсах копятся злоба и ненависть, и фанатики исступленно проповедуют свою простую и ясную единственную правду, и нам объясняют, что иного не дано, что третьей стороны у баррикад нет. И тогда начинают перечитывать старые своевременные книги и писать новые...

За три года до того, как Горький начал сочинять «Мать», Блок написал «Фабрику».

В соседнем доме окна жолты

По вечерам - по вечерам

Скрипят задумчивые болты,

Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,

А на стене - а на стене

Недвижный кто-то, черный кто-то

Людей считает в тишине.

Я слышу всё с моей вершины:

Он медным голосом зовет

Согнуть измученные спины

Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,

Навалят на спины кули.

И в жолтых окнах засмеются,

Что этих нищих провели.

Этот текст можно прочесть и как эпиграф к горьковскому роману, и как пророческое послесловие к нему. Символическая обобщенность образов позволяет подстановку самых разных исторических величин.

На исходе столетия «Мать» кажется горькой историей о том, как нищих опять провели. Гремучей смесью, странной и причудливой книгой, скрестившей ужа с ежом, реальность с утопией, прозрение с исторической близорукостью, Маркса с Богоматерью.

«Заблудившаяся электричка»

Из главы о поэме «Москва - Петушки» В.Ерофеева

Толстой радовался, обнаруживая в письмах Фета новые стихи вперемежку с жалобами на подорожавший керосин: такое сочетание казалось ему признаком истинного таланта. И в этом смысле ерофеевские записные книжки талантливы. Списки долгов (Евтюшкину - не тому ли трактористу- соблазнителю, за которым гнались эриннии? - 50 коп.) и немудреных покупок («6. пальтишко сыну 7. шары надувные 8. расческу») перемежаются цитатами из Саши Черного (их, кажется, больше всего), Розанова и подробными планами составлявшейся всю жизнь, но так и не осуществленной антологии русской поэзии.

Эти планы начисто развеивают миф о пьяном таланте, внезапно сочинившем свою поэму между двумя стаканами важнеющей водки. Круг чтения студента-недоучки даст фору и сегодняшнему профессору - специалисту по серебряному веку, которому не нужно отыскивать Гумилева и Цветаеву в спецхранах. В ерофеевских записях - десятки поэтов не только третье- но даже пятистепенных. Перечислено - с точной библиографией - девять сборников П. Потемкина, три - Любови Столицы, упомянуты имена Е. Венского, А. Эфроса, И. Садофьева и т. п.

В записях шестьдесят девятого года - многочисленные узнаваемые фрагменты: цитаты и афоризмы, сюжетные ходы, фамилии, позволяющие подсмотреть тайну зарождения книги. Оказывается, один из смешных и страшных финальных эпизодов, с рабочим и колхозницей, вырастает одновременно - чисто гротескное объединение - из фантасмагории, реальности и литературы: ерофеевского сна, острого бытового наблюдения и каламбурного стишка. «Кошмарный сон с похмелья в ночь на 17/IХ: вначале озноб, потом жар, потом лихоманка. Потом ко мне подходят двое этих верзил со скульптуры Мухиной: рабочий подходит и бьет меня по голове, потом крестьянка - серпом по яйцам». - «Лучшая пародия на скульптуру Мухиной “Рабочий и колхозница” - мы с Зимаковой» (речь идет о первой жене. - И. С.). - Блажен с кем смолоду был серп, / Блажен с кем смолоду был молот».

«Тот же замысел: написать задачник развивающий, попутно с навыками счета, моральное чувство и чувство исторической перспективы» - делает Ерофеев пометку для памяти и придумывает больше десятка пародийных исторических задач. Лишь пять из них стали загадками Сфинкса. Остальные, не менее любопытные, так и остались в записной тетради.

Тут же можно обнаружить и первоначальный набросок разговора с Сатаной («И Сатана мне сказал: “А ты, Ерофеев, попробуй - соскочи на ходу, может, не разобьешься...” А я ему: “Не хочу”, говорю, “прыгать на ходу, разобьюсь”»), и сопливого понтийского царя Митридата (пока еще без ножика), и краткую формулу блоковской поэмы («“Соловьиный сад” Блока: человека уволили с работы за пьянку, блядки и прогулы»), и ключевую для интерпретации финала цитату Баратынского, и остроумное, эпатажное и жуткое описание чьих-то глаз, которое станет характеристикой четверки убийц («Глаза глубоко спрятанные и с каким-то плещущим сиянием и мутью. С чем бы их сравнить? Вот, вы были в уборной на станции Лобня? Там, на страшной глубине, в отверстии, плещется жижа. Вот какие это были глаза»), и представление вожделенных Петушков как границы между тем и этим светом («Петушки: там еще два дома, потом райсобес, а за ним - ничего, черная тьма и гнездилище душ умерших».

Записи проясняют и философию поэмы, природу ее времени и пространства как топографии сознания центрального персонажа. «Ты жил в углу, мой Веничка, / Постранствуй- ка в пространстве». - «Это напоминает ночное сидение на вокзале. Т. е. ты очнулcя - тебе уже 33 года, задремал, снова очнулся - тебе 48, опять задремал - и уже не проснулся». - «“К вопросу о собственном я”, и т. д. Я для самого себя паршивый собеседник, но все-таки путный, говорю без издевательств и без повышений голоса, тихими и проникновенными штампами, вроде “Ничего, ничего, Ерофеев”, или “Зря ты все это затеял, ну да ладно уж” или “Ну ты сам посуди, ну зачем тебе это” или “пройдет, пройдет, ничего”». - «И вот тогда-то я научился ценить в людях высшие качества: малодушие, незрелость и недостаток характера».

Оказывается, ерофеевская поэма не появляется внезапно, как чертик из табакерки. Она вырастает из насыщенного бульона записок этого «красивого, тридцатидвухлетнего», еще не опубликовавшего ни строчки, но много чего видевшего, еще больше прочитавшего, начавшего сочинять с пяти лет (признание в позднем интервью).

В этих же записных книжках раскрывается не только формула удачи (на поверхности), но и причина трагедии (в подтексте).

«Петушки» сочинились «нахрапом» (ерофеевское определение) за полтора месяца. Автору было отпущено еще целых двадцать лет.

Писатель не может бросить свое ремесло без искажения личности, - утверждал Довлатов.

Ерофеев был непишущим писателем почти полжизни. По- воды столь долгого молчания, конечно, всегда находились: сначала то же пьянство, семейные неурядицы, бездомье, потом - болезни, знаки поздно пришедшей славы: интервью, театральные премьеры, попытки светской жизни.

Но время шло и проходило. В случайных обмолвках и оговорках видно, как вопросы «Что пописываете? Чем нас подарите?» (ими знакомые надоедали чеховскому Тригорину) мучили автора знаменитой поэмы. Но он уклонялся от опре- деленного ответа, отделываясь пустяками.

«Перед расставанием: “Веничка, когда же ты возьмешься за перо?” Веничка: “У меня болит попа от уколов”. - “Но ты же не ею пишешь!”» (Дневник Н. Шмельковой, 25 апреля 1988 г.).

Чем меньше оставалось надежд на будущее, тем выше он оценивал свое прошлое, взгромождаясь - уже без помощи поклонников - на невидимый пьедестал и, увы, теряя и чувство юмора, и чувство слова - тот самый кураж, беззаботную болтовню мудреца-юродивого, которая придает такое обаяние его поэме.

«Так это вы: Ерофеев? <...> - Ну конечно! Еще бы не я! (О, гармоническая, как она догадалась?) - Я одну вашу вещицу - читала. И знаете: я никогда бы не подумала, что на полсотне страниц можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил! - Так ли уж выше! - я, польщенный, разбавил и выпил. - Если хотите, я нанесу еще больше, еще выше нанесу» («Кучино - Железнодорожная»).

Через восемнадцать лет в разговорах с женщинами и даже с собой появляются совсем иная интонация и поза.

«Говорили с Веничкой о моей поездке в Нью-Йорк. Он сказал: “Тебе нечего там делать, ты здесь нужней, вот видишь - помогаешь жить гению”». - «Веня: “Вот посмотришь, какой поднимется страшный бум после издания “Петушков”. Встанет вопрос: будет ли еще существовать русская литература?» (Дневники Н. Шмельковой, 21 мая и 6 августа 1988 г.). - «Между делом, Леонтович сообщает, что их сотрудник ФИАЛН-а Фейнберг считает, что М. - П. выше Солженицына. Не удивлен» (Дневник В. Ерофеева, 29 января 1990 г.).

Ранние ерофеевские записи - увлекательное чтение: не только наброски, но самостоятельный жанр, не уступающий записным книжкам Чехова, Ильфа или Довлатова.

Последняя книжка - чтение трудное и драматическое: не только потому, что мы, как и автор, знаем о скором конце, но и потому, что помним о прежних обещаниях.

«В больницу не ездила и вечером позвонила Гале. Она разговаривала со мной сухо. Под конец обвинила в том, что из-за меня он не дописал “Фанни Каплан”: “Надо было беречь его силы, а не ходить по выставкам”. Когда я спросила, почему же он за 13 лет совместной с ней жизни написал только “Вальпургиеву ночь”, перешла на крик», - выясняют отношения две оказавшиеся рядом с ним женщины (Дневник Н. Шмельковой, 4 апреля 1988 г.).

«Он вообще был невероятно талантлив, и я думаю, что реализовался хорошо, если на один процент, - подводит итог сосед и свидетель его последних лет. - Моя жена говорила ему по поводу “Петушков”: “Ты как Терешкова, полетел один раз - и все”. Он прямо весь изворачивался - ему было очень обидно, - но ничего не говорил» (воспоминания А. Леонтовича).

«И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж все сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?

То-то, кто виноват?»

Этот безответный вопрос задавал Достоевский, выходя на волю, покидая собратьев- каторжников («Записки из Мертвого дома»). Кто рискнет на него определенно ответить за стенами острога еще через столетие?

В истории литературы есть тексты случайные и неслучайные, вырастающие из подготовленной культурной почвы или возникающие внезапно, падающие как снег на голову. Психологический роман все равно пошел бы своим пу- тем, даже если бы автор «Героя нашего времени» погиб на дуэли на два года раньше. Явление «Горя от ума» необъяс- нимо из ближайшего контекста, автор одного произведения так и унес его тайну в могилу.

Аналогично в двадцатом веке. Военная, деревенская, бытовая и диссидентская проза шли плотными колоннами, основывались на принципе кооперации и разделения труда, делили славу, успех и преследования.

«Москва - Петушки» стали беззаконной кометой в кругу расчисленных светил. Если бы рукопись поэмы исчезла до ее публикации, эту дыру в пейзаже заполнить было бы нечем.

Может быть, смысл явления Венедикта Ерофеева в том, чтобы заподозрить дар в любом похмельном уличном встреч- ном.

«- А ты, Веня? Как всегда: Москва - Петушки?.. - Да. Как всегда. И теперь уже навечно: Москва - Петушки...»

На той же книжной полке:

Гаспаров М.Л. Русский стих начала ХХ века в комментариях

http://lapadom.livejournal.com/931591.html

Чупринин С.И. Малая Литературная энциклопедия

http://lapadom.livejournal.com/918157.html

Айзерман Л.С. Непедагогическая поэма

http://lapadom.livejournal.com/816056.html

Чупринин С.И. Признательные показания

http://lapadom.livejournal.com/812213.html

Издательство "Время", 2013

«Русский канон» - это смелая, ясная и честная попытка собрать в дальнюю дорогу главные тексты и идеи русской литературы ХХ века. Судя по тому, какое падение интереса к чтению и какое упрощение школьных программ по литературе надвигается на нас, - дорога предстоит дальняя. Книга будет интересна каждому любознательному, даже неподготовленному, читателю, - она предлагает рассказ о ключевых текстах прошедшего столетия, без которых жить, наверное, можно, но вот браться читать всю остальную русскую и зарубежную литературу - тяжко. Дом не стоит без фундамента. Перед нами стройно и коротко рассказано о фундаменте чтения любого культурного русского человека. Есть спорные места? Конечно! Это не пыльная галерея засушенных экспонатов, а попытка разобраться в живом кипящем литературном процессе, который еще не успел остыть и стать скучной «обязаловкой». Игорь Сухих считает, что скучными «экспонатами» эти книги не станут никогда, и он имеет все основания для такого мнения - ведь весь его многолетний опыт преподавания и научной деятельности литературоведа- профессионала лег в основу данного канона.

Из предисловия к книге

НЕЧТО О КАНОНЕ

Эта книга писалась много лет, а выросла из многим известной культурной игры. Списки и перечни «двухсот книг, которые должен прочесть каждый образованный человек, прежде чем умереть», «ста лучших романов», «двадцати великих поэтов» и т. п. - любимое занятие учителей, журналистов, просто читателей (сегодня оно переселилось в интернет). <...>

Понятие канона как собрания ключевых литературных текстов исторично. Канон задает список авторов и произведений, которые существуют в большом времени, становятся классиками...<...>

В современном «проективном» мышлении, где истина заменяется модой, познание - манипуляцией, а главным аргументом становится количество продаж, формирование канона (не всегда осознанно) пытаются представить по образцу создания бестселлеров. Великого писателя якобы создают не какие-то особенные, выдающиеся качества его произведений (о вкусах, как известно, если и спорят, то их нельзя передать и доказать), а обстоятельства внешние, случайные: усилия критики и рекламной журналистики, авторские и издательские манипуляции, опять-таки связанные с рекламой. <...>

В каноне обычно выделяют твердый центр и размытую периферию. Данная версия канона складывается из бесспорных или почти бесспорных вершин (Шолохов, Булгаков, Платонов), из текстов, имевших огромный резонанс, «замечательных по своему успеху или влиянию» (Пушкин), но потом уходящих на периферию («Мать», «Разгром»), а также предельных вариантов или экспериментов, произведений, заполняющих какую-то жанровую, тематическую, эстетическую клетку («Петербург», «Мы», «Москва и москвичи»). <...>

Между тем, культура и есть искусство различения (из чего отнюдь не следует пренебрежение к малому, дискриминация, безразличие). История генералов, библиотеки классики, лучшие книги - позвоночник литературы, без которого и современный процесс расплывается в бесформенное желе. <...>

Большую часть книг, о которых дальше пойдет речь, будут читать и в ХХII веке. На бумаге, на экране, в каких-нибудь новых свитках или, как у Бредбери, наизусть - не так уж и важно.

Если, конечно, кто-нибудь что-нибудь еще будет читать...

«Утопия и вера вечного еретика»

Из главы о романе Евгения Замятина «Мы»

Говорят, лучший способ озадачить сороконожку - спросить, с какой ноги она начинает ходить. Прямые вопросы «о чем?» и «как?» почти всегда вызывают писательский отпор. Толстой отвечал: чтобы объяснить, что я хотел сказать в «Анне Карениной», ее надо написать снова с первой до последней строки. Блок, послушав какой-то доклад о технике стиха, заметил: может быть, это и интересно, но для поэтов не обязательно, если не вредно.

Но есть и иная позиция. В 1919-1922-м Замятин читает в петроградском Доме искусств курс лекций «Техника художественной прозы». В 1929 году он затевает сборник «Как мы пишем», призванный «удовлетворить интерес литературного молодняка именно к технологии писательского мастерства», и сочиняет для него статью «Закулисы». Она начинается с описания ситуации сороконожки: «В студии Дома Искусств я начал читать курс “Техники художественной прозы”, мне пришлось впервые заглянуть к самому себе за кулисы - и несколько месяцев после этого я не мог писать. Все как будто в порядке, постлана простыня чистой белой бумаги, уже наплывает сон - и вдруг толчок, я проснулся, все исчезло, потому что я начал следить (сознанием) за механикой сна, за ритмом, ассонансами, образами - я увидел канаты, блоки, люки закулис. Эта бессонница кончилась только тогда, когда на время работы я научился забывать, что я знаю, как я пишу».

Но забывал Замятин об этом совсем ненадолго. В тех же «Закулисах» речь идет не только о привычных для писателя прототипах, но и о фабуле, музыкальной ткани, прозаическом ритме, зрительных образах - а в приложении дан план повести «Островитяне» с вариантами развязки. Сороконожка прекрасно объясняет последовательность своих действий.

В отличие от писателей «нутра», органики, непосредственного иррационального напора Замятин (как и Андрей Белый), что бы он о себе ни думал и ни говорил, - конструктор прозы. Трезвый свет сознания освещает самые потаенные уголки его мира. Не случайно главная книга Замятина осуществилась в жанре интеллектуальной прозы, где «отвлеченный тезис, идея», конструкция явно торжествуют над материей и материалом.

От самого романа «Мы» не осталось даже рукописи. Его строительные леса возводились прямо на глазах публики. Закулисами книги стали публицистика и критика первых послереволюционных лет, лекции в Диске для «серапионовых братьев» (их слушают Зощенко, Каверин, Вс. Иванов), произведения «английского цикла» («Островитяне», «Ловец человеков»).

Замятин строил ледоколы и знал, что такое сопротивление внешней среды, лед человеческих предубеждений. Одна из его статей девятнадцатого года называлась «Беседы еретика». «Еретик» - любимый замятинский образ-термин. «Мир жив только еретиками: еретик Христос, еретик Коперник, еретик Толстой. Наш символ веры - ересь: завтра - непременно ересь для сегодня, обращенного в соляной столп, для вчера, рассыпавшегося в пыль», - продекларировано в «Завтра» (1919-1920).

«Главное в том, что настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумные отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики», - продолжено в знаменитой «Я боюсь» (1921).

«Еретики - единственное (горькое) лекарство от энтропии человеческой мысли... Догматизация в науке, религии, социальной жизни в искусстве - это энтропия мысли... Ере- тики - нужны для здоровья; еретиков нужно выдумать, если их нет», - предупреждает Замятин новых властителей в размышлениях «О литературе, революции и энтропии» (1923), предваренных эпиграфом из уже законченного романа.

Замятин стал еретиком уже в императорской России: помогал большевикам, сидел в одиночке на Шпалерной, несколько лет провел в ссылке (правда, довольно комфортной - то в родной Лебедяни, то в Лахте под Петербургом, где и начал писать). «В те годы быть большевиком - значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я тогда был большевиком», - вспомнит он в автобиографии 1928 года. «Было это в 1906 году. Революция не была еще законной супругой, ревниво блюдущей свою законную монополию на любовь. Революция была юной, огнеглазой любовницей - и я был влюблен в Революцию...» - начнет очерк о Леониде Андрееве (1922).

Он вернулся в Россию из Англии в сентябре 1917-го, когда с ледокольным грохотом переломилось время. «Веселая жуткая зима 17-18 года, когда все сдвинулось, поплыло куда-то в неизвестность. Корабли-дома, выстрелы, обыски, ночные дежурства, домовые клубы». Революция стала законной супругой большевиков, а Замятин, в отличие от тех, для кого вопроса «принимать или не принимать?» не было и кто сразу назвал ее «своей», вдруг снова оказался в оппозиции. Он проницательно увидел во врагах старого режима его наследников и продолжателей.

«Между Марксом и Богоматерью»

Из главы о романе Максима Горького «Мать»

Мучительный «достоевский» вопрос о праве на «кровь по совести» уже решен героями Горького. Андрей Находка, апостол Андрей, противопоставленный, по авторскому замыслу, железному человеку Павлу своей добротой, после убийства мелкого доносчика Горбова на прямой вопрос, мог ли убить он сам, отвечает: «За товарищей, за дело - я все могу! И убью. Хоть сына...» И дальше удивительно логично объясняет: «Приходится ненавидеть человека, чтобы скорее наступило время, когда можно будет только любоваться людьми. Нужно уничтожать того, кто мешает ходу жизни, кто продает людей за деньги, чтобы купить на них покой или почет себе». Потом, в очерке о Ленине, Горький припомнит его «находкинскую» фразу: «Сегодня гладить по головке никого нельзя - руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми».

После революции идея привьется, найдет подходящую почву. Что-то похожее будет, задыхаясь, хрипеть шолоховский Нагульнов: «Да я... тысячи станови зараз дедов, детишек, баб... да скажи мне, что надо их в распыл... для революции надо... Я их из пулемета... всех порежу!»

Герой одного менее памятного романа о Гражданской войне («По ту сторону» В. Кина), прочитав «Преступление и наказание», очень удивится: «Боже мой, - сказал он, - сколько разговоров всего только из-за одной старухи!»

Но возможно ли будет легко и просто вернуться от ненависти и битья по головкам к любованию людьми - вопрос, который в 1906 году не задают ни Горький, ни его герои. Ответом на него оказалось то, что случилось потом.

«Их» и «наша» кровь, перемешавшись, становятся неразличимыми.

«Пусть умрут тысячи, чтобы воскресли тьмы народа по всей земле!» - декламирует Рыбин при полном авторском сочувствии. В 1918 году Горький ужаснется, услышав то же самое, но намного более близкое к свершению, от железного человека новой эпохи. «Недавно матрос Железняков, переводя свирепые речи своих вождей на простецкий язык человека массы, сказал, что для благополучия русского народа можно убить и миллион людей».

Один критик - вполне сочувственно - определит пафос «Тихого Дона» как «истребление середины». Горький эпохи «Матери» тоже ненавидит ужей, мещан и обывателей, толкует о роковой разнице между обывателем и революционером, радуется, что переходит из одной группы в другую.

Но «истребление середины» самоубийственно. После этого полюса сталкиваются во взаимоистреблении, и социальная структура рушится.

В «Матери» уже стенка идет на стенку, действие равно противодействию, маятник раскачивается все сильнее.

Положим, история о хозяине фабрики, подарившем своей любовнице золотой ночной горшок (услышав про это, Рыбин предлагает «разрубить на куски и мясо его поганое бросить собакам»), отдает некоторой литературностью (эти знаменитые золотые горшки, правда, в иной функции, фигурируют уже в «Утопии» Томаса Мора). Но вот человек пить и хулиганить бросил, стал читать книжки, самостоятельно думать - и он уже начинающий враг Отечества. Распространять подстрекательские листовки ни одно уважающее себя государство не позволит, но становой, который до суда молотит смутьяна по зубам, он ведь не из страшной сказки явился. Говорят, приговор над демонстрантами готов уже до начала суда. Поэтому на суде Павел рубит сплеча: «Человек партии, я признаю суд только своей партии», а не каких-то там присяжных. «Невольно сам звереешь в этой звериной жизни!» - признается один из героев (между прочим, на соседней странице с грезами о России как самой яркой демократии земли).

Доносчик Горбов и озлобленный правдоискатель Весовщиков согласно говорят одно: «Надо нам всю жизнь перепахать, как сорное поле, без пощады!» Хотя пахать, естественно, собираются с разными целями.

В запутанном жизненном лабиринте герои романа пытаются пробиться к истине напрямик. «Правда» (как и «толпа») - один из лейтмотивов романа. О ней наперебой толкуют все, ее открывают, за нее страдают и умирают. «От правды моей не скроюсь, она во мне живет... Вот кровь моя, - за правду льется».

Горьковский «новый бог» тоже, в сущности, оказывается неперсонифицированной «правдой». «Ведь это - как новый бог родится людям! Всё - для всех, все - для всего! Так понимаю я всех вас. Воистину, все вы - товарищи, все - родные, все - дети одной матери - правды!»

В одном из таких горьковско-материнских внутренних монологов Ниловны искомая всеобщая правда жизни названа «простой и ясной». «Прост, как правда», - с сочувствием воспроизведет Горький характеристику сормовского рабочего в очерке о Ленине.

Не стало ли представление о «простой и ясной» правде одним из самых трагических заблуждений, за которое уже много заплачено и еще придется платить?

В горьковском идеологическом романе этот вопрос просто не встает. В таком случае из идеологического он должен был превратиться в философский, полифонический.

Прямо противоположное скажет о природе истины в 1920-е годы автор «Чевенгура». «Не значит ли то, что человек не знает правды; что правды нет и быть не может и не нужна она; что стремление к правде великое заблуждение, что жизнь имеет базисом не истину, а свободную игру и радость», - спросит он сам себя на страницах записной книжки. И сразу же ответит: «Истина - тайна, всегда тайна. Очевидных истин нет». Горький же в это время, позабыв «Несвоевременные мысли», повторяет свирепые речи новых вождей: «Если враг не сдается, его уничтожают».

Интересно, что подумал бы он, перечитав свой знаменитый роман где-нибудь в середине 1930-х? Услышал ли он сдавленные рыдания новых матерей?

«Уводили тебя на рассвете. За тобой, как на выносе, шла. В темной горнице плакали дети. У божницы свеча оплыла...» (1935). «Эта женщина больна, / Эта женщина одна, / Муж в могиле, сын в тюрьме, / Помолитесь обо мне» (1939). Это рыдает не Пелагея Власова, плачет в «Реквиеме» Анна Ахматова. «Очень своевременная книга». Этот «единственный, но крайне ценный» (по позднейшему признанию автора) ленинский комплимент «Матери» был достаточно двусмыслен. Своевременные книги обычно не переживают свое время, становясь потом лишь предметом тихих историко-литературных штудий. Попытки реанимировать их в общем обречены.

Но бывает, что времена возвращаются. И снова на социальных полюсах копятся злоба и ненависть, и фанатики исступленно проповедуют свою простую и ясную единственную правду, и нам объясняют, что иного не дано, что третьей стороны у баррикад нет. И тогда начинают перечитывать старые своевременные книги и писать новые...

За три года до того, как Горький начал сочинять «Мать», Блок написал «Фабрику».

В соседнем доме окна жолты

По вечерам - по вечерам

Скрипят задумчивые болты,

Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,

А на стене - а на стене

Недвижный кто-то, черный кто-то

Людей считает в тишине.

Я слышу всё с моей вершины:

Он медным голосом зовет

Согнуть измученные спины

Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,

Навалят на спины кули.

И в жолтых окнах засмеются,

Что этих нищих провели.

Этот текст можно прочесть и как эпиграф к горьковскому роману, и как пророческое послесловие к нему. Символическая обобщенность образов позволяет подстановку самых разных исторических величин.

На исходе столетия «Мать» кажется горькой историей о том, как нищих опять провели. Гремучей смесью, странной и причудливой книгой, скрестившей ужа с ежом, реальность с утопией, прозрение с исторической близорукостью, Маркса с Богоматерью.

«Заблудившаяся электричка»

Из главы о поэме «Москва - Петушки» В.Ерофеева

Толстой радовался, обнаруживая в письмах Фета новые стихи вперемежку с жалобами на подорожавший керосин: такое сочетание казалось ему признаком истинного таланта. И в этом смысле ерофеевские записные книжки талантливы. Списки долгов (Евтюшкину - не тому ли трактористу- соблазнителю, за которым гнались эриннии? - 50 коп.) и немудреных покупок («6. пальтишко сыну 7. шары надувные 8. расческу») перемежаются цитатами из Саши Черного (их, кажется, больше всего), Розанова и подробными планами составлявшейся всю жизнь, но так и не осуществленной антологии русской поэзии.

Эти планы начисто развеивают миф о пьяном таланте, внезапно сочинившем свою поэму между двумя стаканами важнеющей водки. Круг чтения студента-недоучки даст фору и сегодняшнему профессору - специалисту по серебряному веку, которому не нужно отыскивать Гумилева и Цветаеву в спецхранах. В ерофеевских записях - десятки поэтов не только третье- но даже пятистепенных. Перечислено - с точной библиографией - девять сборников П. Потемкина, три - Любови Столицы, упомянуты имена Е. Венского, А. Эфроса, И. Садофьева и т. п.

В записях шестьдесят девятого года - многочисленные узнаваемые фрагменты: цитаты и афоризмы, сюжетные ходы, фамилии, позволяющие подсмотреть тайну зарождения книги. Оказывается, один из смешных и страшных финальных эпизодов, с рабочим и колхозницей, вырастает одновременно - чисто гротескное объединение - из фантасмагории, реальности и литературы: ерофеевского сна, острого бытового наблюдения и каламбурного стишка. «Кошмарный сон с похмелья в ночь на 17/IХ: вначале озноб, потом жар, потом лихоманка. Потом ко мне подходят двое этих верзил со скульптуры Мухиной: рабочий подходит и бьет меня по голове, потом крестьянка - серпом по яйцам». - «Лучшая пародия на скульптуру Мухиной “Рабочий и колхозница” - мы с Зимаковой» (речь идет о первой жене. - И. С.). - Блажен с кем смолоду был серп, / Блажен с кем смолоду был молот».

«Тот же замысел: написать задачник развивающий, попутно с навыками счета, моральное чувство и чувство исторической перспективы» - делает Ерофеев пометку для памяти и придумывает больше десятка пародийных исторических задач. Лишь пять из них стали загадками Сфинкса. Остальные, не менее любопытные, так и остались в записной тетради.

Тут же можно обнаружить и первоначальный набросок разговора с Сатаной («И Сатана мне сказал: “А ты, Ерофеев, попробуй - соскочи на ходу, может, не разобьешься...” А я ему: “Не хочу”, говорю, “прыгать на ходу, разобьюсь”»), и сопливого понтийского царя Митридата (пока еще без ножика), и краткую формулу блоковской поэмы («“Соловьиный сад” Блока: человека уволили с работы за пьянку, блядки и прогулы»), и ключевую для интерпретации финала цитату Баратынского, и остроумное, эпатажное и жуткое описание чьих-то глаз, которое станет характеристикой четверки убийц («Глаза глубоко спрятанные и с каким-то плещущим сиянием и мутью. С чем бы их сравнить? Вот, вы были в уборной на станции Лобня? Там, на страшной глубине, в отверстии, плещется жижа. Вот какие это были глаза»), и представление вожделенных Петушков как границы между тем и этим светом («Петушки: там еще два дома, потом райсобес, а за ним - ничего, черная тьма и гнездилище душ умерших».

Записи проясняют и философию поэмы, природу ее времени и пространства как топографии сознания центрального персонажа. «Ты жил в углу, мой Веничка, / Постранствуй- ка в пространстве». - «Это напоминает ночное сидение на вокзале. Т. е. ты очнулcя - тебе уже 33 года, задремал, снова очнулся - тебе 48, опять задремал - и уже не проснулся». - «“К вопросу о собственном я”, и т. д. Я для самого себя паршивый собеседник, но все-таки путный, говорю без издевательств и без повышений голоса, тихими и проникновенными штампами, вроде “Ничего, ничего, Ерофеев”, или “Зря ты все это затеял, ну да ладно уж” или “Ну ты сам посуди, ну зачем тебе это” или “пройдет, пройдет, ничего”». - «И вот тогда-то я научился ценить в людях высшие качества: малодушие, незрелость и недостаток характера».

Оказывается, ерофеевская поэма не появляется внезапно, как чертик из табакерки. Она вырастает из насыщенного бульона записок этого «красивого, тридцатидвухлетнего», еще не опубликовавшего ни строчки, но много чего видевшего, еще больше прочитавшего, начавшего сочинять с пяти лет (признание в позднем интервью).

В этих же записных книжках раскрывается не только формула удачи (на поверхности), но и причина трагедии (в подтексте).

«Петушки» сочинились «нахрапом» (ерофеевское определение) за полтора месяца. Автору было отпущено еще целых двадцать лет.

Писатель не может бросить свое ремесло без искажения личности, - утверждал Довлатов.

Ерофеев был непишущим писателем почти полжизни. По- воды столь долгого молчания, конечно, всегда находились: сначала то же пьянство, семейные неурядицы, бездомье, потом - болезни, знаки поздно пришедшей славы: интервью, театральные премьеры, попытки светской жизни.

Но время шло и проходило. В случайных обмолвках и оговорках видно, как вопросы «Что пописываете? Чем нас подарите?» (ими знакомые надоедали чеховскому Тригорину) мучили автора знаменитой поэмы. Но он уклонялся от опре- деленного ответа, отделываясь пустяками.

«Перед расставанием: “Веничка, когда же ты возьмешься за перо?” Веничка: “У меня болит попа от уколов”. - “Но ты же не ею пишешь!”» (Дневник Н. Шмельковой, 25 апреля 1988 г.).

Чем меньше оставалось надежд на будущее, тем выше он оценивал свое прошлое, взгромождаясь - уже без помощи поклонников - на невидимый пьедестал и, увы, теряя и чувство юмора, и чувство слова - тот самый кураж, беззаботную болтовню мудреца-юродивого, которая придает такое обаяние его поэме.

«Так это вы: Ерофеев? <...> - Ну конечно! Еще бы не я! (О, гармоническая, как она догадалась?) - Я одну вашу вещицу - читала. И знаете: я никогда бы не подумала, что на полсотне страниц можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил! - Так ли уж выше! - я, польщенный, разбавил и выпил. - Если хотите, я нанесу еще больше, еще выше нанесу» («Кучино - Железнодорожная»).

Через восемнадцать лет в разговорах с женщинами и даже с собой появляются совсем иная интонация и поза.

«Говорили с Веничкой о моей поездке в Нью-Йорк. Он сказал: “Тебе нечего там делать, ты здесь нужней, вот видишь - помогаешь жить гению”». - «Веня: “Вот посмотришь, какой поднимется страшный бум после издания “Петушков”. Встанет вопрос: будет ли еще существовать русская литература?» (Дневники Н. Шмельковой, 21 мая и 6 августа 1988 г.). - «Между делом, Леонтович сообщает, что их сотрудник ФИАЛН-а Фейнберг считает, что М. - П. выше Солженицына. Не удивлен» (Дневник В. Ерофеева, 29 января 1990 г.).

Ранние ерофеевские записи - увлекательное чтение: не только наброски, но самостоятельный жанр, не уступающий записным книжкам Чехова, Ильфа или Довлатова.

Последняя книжка - чтение трудное и драматическое: не только потому, что мы, как и автор, знаем о скором конце, но и потому, что помним о прежних обещаниях.

«В больницу не ездила и вечером позвонила Гале. Она разговаривала со мной сухо. Под конец обвинила в том, что из-за меня он не дописал “Фанни Каплан”: “Надо было беречь его силы, а не ходить по выставкам”. Когда я спросила, почему же он за 13 лет совместной с ней жизни написал только “Вальпургиеву ночь”, перешла на крик», - выясняют отношения две оказавшиеся рядом с ним женщины (Дневник Н. Шмельковой, 4 апреля 1988 г.).

«Он вообще был невероятно талантлив, и я думаю, что реализовался хорошо, если на один процент, - подводит итог сосед и свидетель его последних лет. - Моя жена говорила ему по поводу “Петушков”: “Ты как Терешкова, полетел один раз - и все”. Он прямо весь изворачивался - ему было очень обидно, - но ничего не говорил» (воспоминания А. Леонтовича).

«И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж все сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?

То-то, кто виноват?»

Этот безответный вопрос задавал Достоевский, выходя на волю, покидая собратьев- каторжников («Записки из Мертвого дома»). Кто рискнет на него определенно ответить за стенами острога еще через столетие?

В истории литературы есть тексты случайные и неслучайные, вырастающие из подготовленной культурной почвы или возникающие внезапно, падающие как снег на голову. Психологический роман все равно пошел бы своим пу- тем, даже если бы автор «Героя нашего времени» погиб на дуэли на два года раньше. Явление «Горя от ума» необъяс- нимо из ближайшего контекста, автор одного произведения так и унес его тайну в могилу.

Аналогично в двадцатом веке. Военная, деревенская, бытовая и диссидентская проза шли плотными колоннами, основывались на принципе кооперации и разделения труда, делили славу, успех и преследования.

«Москва - Петушки» стали беззаконной кометой в кругу расчисленных светил. Если бы рукопись поэмы исчезла до ее публикации, эту дыру в пейзаже заполнить было бы нечем.

Может быть, смысл явления Венедикта Ерофеева в том, чтобы заподозрить дар в любом похмельном уличном встреч- ном.

«- А ты, Веня? Как всегда: Москва - Петушки?.. - Да. Как всегда. И теперь уже навечно: Москва - Петушки...»

На той же книжной полке:

Гаспаров М.Л. Русский стих начала ХХ века в комментариях

http://lapadom.livejournal.com/931591.html

Чупринин С.И. Малая Литературная энциклопедия

http://lapadom.livejournal.com/918157.html

Айзерман Л.С. Непедагогическая поэма

http://lapadom.livejournal.com/816056.html

Чупринин С.И. Признательные показания

http://lapadom.livejournal.com/812213.html