Поездка выходного дня в Тверскую область: от Твери до Старицы

На восьмимартовские выходные совершили трёхдневную поездку из Санкт-Петербурга в тверские земли. Главной целью были город Старица и старицкие пещеры, о которых я уже писала тут: https://frosya-hod.livejournal.com/151599.html

Но и по пути было осмотрено немало. В первой части отчета - о самой Старице и нескольких занимательных местах, осмотренных по пути от Твери до Старицы.

Наше мини-путешествие начали с берегов Волги.

Именно тут, недалеко от деревни Моркино-Городище, в 1934 году снимался известный советский фильм "Чапаев", где река Волга изображала реку Урал. Здесь были сняты самые драматические сцены фильма с гибелью легендарного комбрига (если кто вдруг не помнит, он утонул).

Ещё одну известную сцену фильма "Чапаев", где Василий Иванович раскладывает картошку, обозначая овощем позиции, снимали в бывшей усадьбе Саввы Морозова. Сюда мы тоже заехали, это совсем рядом с Тверью. Сейчас дом за забором, особо ничего не рассмотреть.

Очень понравилось в селе Иванищи, где находится один из старейших храмов Тверской земли (самый древний храм 14 века, единственная уцелевшая постройка времён Тверского княжества, находится в Городне) и растёт знаменитая иванищенская сосна. Дереву около двухсот лет и выглядит оно просто шикарно.

Успенская церковь была построена в 1534 - 1542 годах.

Когда-то тут был Иванищенский Успенский монастырь, но он, как и многие русские монастыри, пал жертвой реформ Екатерины II. А вот храм стоит до сих пор, хотя и закрыт.

Любопытно, что в селе Иванищи снимали сериал "Гардемарины, вперёд!". Вот здесь, например, в кадре иванищенская сосна.

А здесь видна Успенская церковь.

Ещё в большом селе Иванищи есть Серебряный источник. Родник находится в овраге на краю деревни и к нему ведет длинная металлическая лестница. Надо сказать, в гололёд спуститься и подняться по ступеням ещё тот аттракцион.

Вода вкусная, имеется купальня.

Следующей нашей остановкой была деревня Чукавино, где мы оценивали возможность перейти к старицким каменоломням по льду Волги. Так добраться до подземелий было бы значительно проще, но нам не повезло со льдом.

Зато осмотрели храм во имя Владимрской иконы Божией матери (1746 год).

Красивый.

Ещё в Чукавине сохранились парк и усадебные постройки, некогда принадлежавшими Великопольским, один из рода которых - Иван Ермолаевич - был знаком с Пушкиным.

Больших храмов в разной степени заброшенности мы в этой поездке осмотрели много. Сказывается близость доступного известняка, из которого можно было строить большие церкви даже в небольших деревнях.

Храм в Родне, 1844 года постройки, хотя и ободранный, но целый. Возводился на средства местного помещика Евграфа Ланского.

В большом селе Родня мы ночевали в гостевом доме со странным для этой местности названием "Босфор". Название объясняется просто: один из хозяев гостевого дома - турок, женившийся на русской девушке и переехавший в тверскую глубинку.

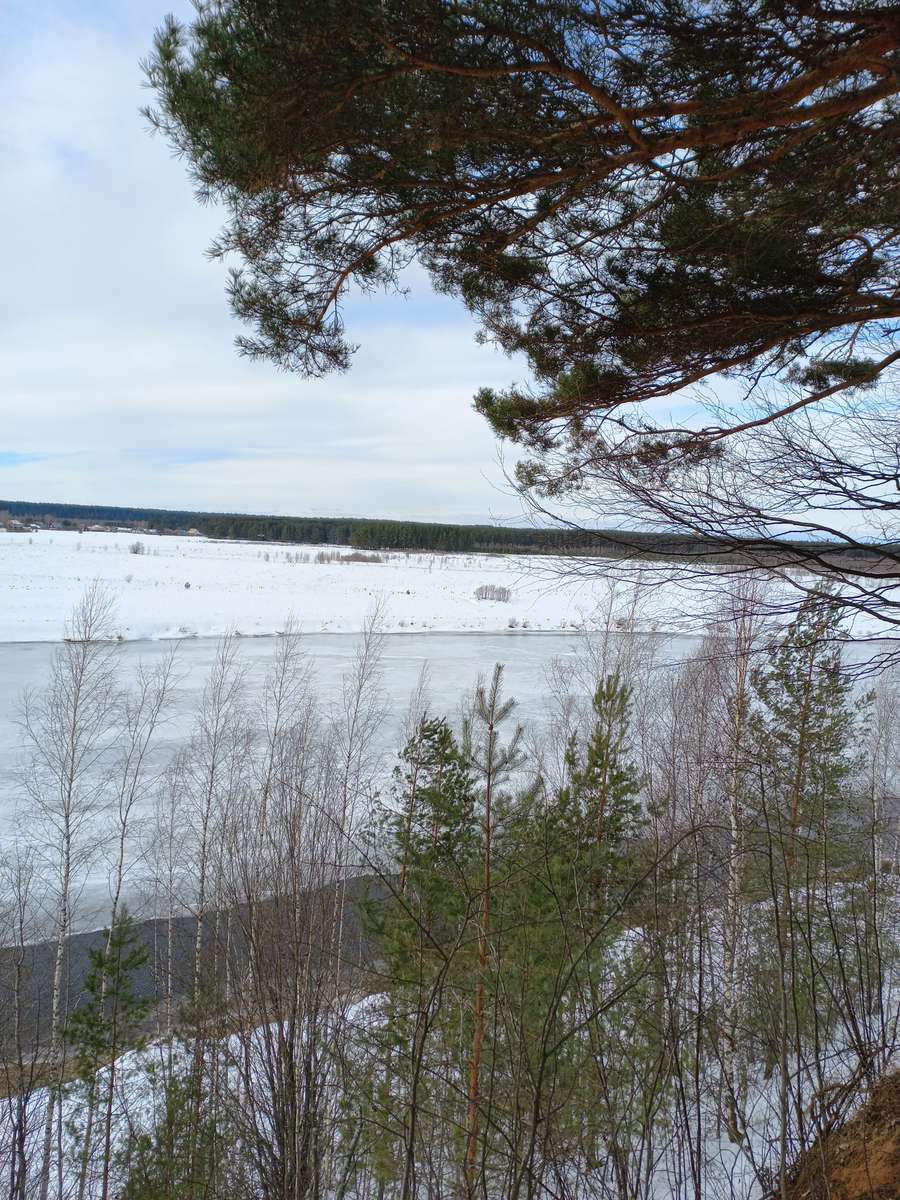

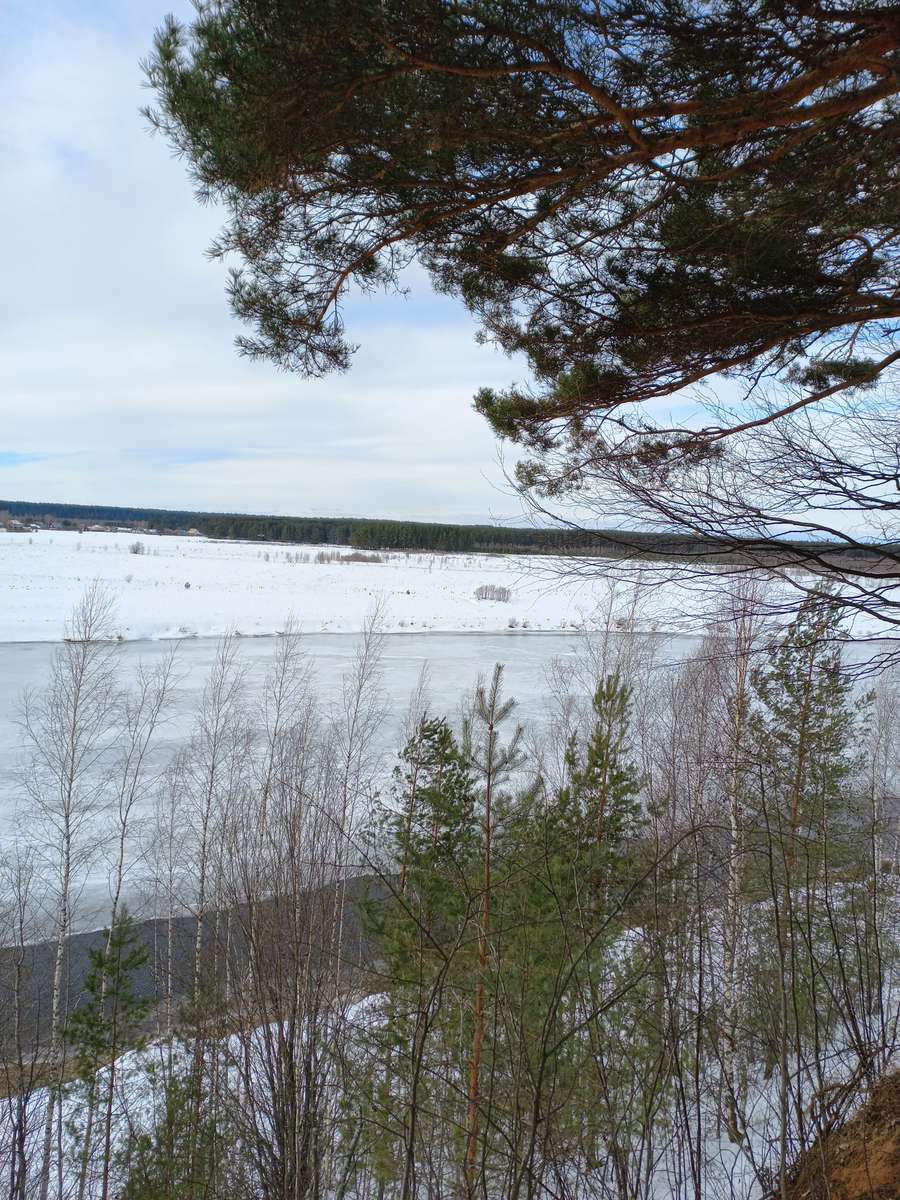

Виды от гостевого дома на Волгу и окрестности:

Дом, кстати, неплох. На завтрак пекут вкусные пирожки.

На краю деревни тоже есть источник, названный, почти как источник в селе Иванищи - "Серебрянка". Вода в нём вкусная и полезная. Одно время даже планировали наладить коммерческий розлив воды, но выход воды в источнике не дотягивал для промышленного потребления.

Именно около этого источника мы наблюдали огромное количество звериных следов - кабанов, лосей, зайцев.

Никогда прежде не приходилось наблюдать столько следов в одном месте. Наверное, зверей тут подкармливают, плюс незамерзающий источник с водой.

Ещё одна большая грустная церковь, на этот раз в селе Ивановское. Храм имеет два престола, главный - во имя Иоанна Милостивого и придел - во имя Знамения Божьей Матери. Построен в 1779 году.

Деревенские дома.

И, наконец, Старица.

Её мы осматривали в два дня: все пасмурные фотографии были сделаны 7 марта, а солнечные - в праздник.

Старицу я хотела посмотреть давным-давно, но всё как-то не складывалось. И вот свершилось. Но увидела я совсем не то, что себе напредставляла.

Несмотря на красующуюся на въезде в город табличку, что это Старица входит в ассоциацию самых красивых малых городов России, на первый взгляд Старица произвела гнетущее впечатление - пошарпанная, облезлая, бедная.

Хотя на следующий день выглянуло солнце и Старица уже не выглядела так печально.

Да и Свято-Успенский монастырь, в отличие от церквей на противоположном берегу Волги, отреставрирован и выглядит достойно.

Но всё равно главное впечатление от города, что он как будто застыл в безвременье.

По сути это так и есть: одно из самых древних поселений Тверской земли, любимый город Ивана Грозного, крупная пристань на Волго-Балтийском пути, но за последние 150 лет в Старице почти ничего не происходило, она только ветшала и медленно скатывалась в тягучий упадок.

Городище.

Вид с городища на Успенский монастырь и верхневолжские дали.

Эта дева и есть Старица.

Один из самых оригинальных храмов, что я видела - церковь Параскевы Пятницы, она как бы одна в трёх. Храм имеет длинную и сложную историю, пересказывать не буду, кто хочет, можно поискать в Интернете.

Борисоблебский собор, 1818 год. Построен по проекту итальянца Луиджи Руска местным архитектором М. Чернятиным. Рядом колокольня его же авторства.

Ворота и стены Успенского монастыря.

Успенский собор в Успенском монастыре. Самый старый храм города, 1530 год.

Каменный крестик у стен Введенского собора.

Общий вид на Успенский монастырь с противоположного берега Волги.

Тот же вид с фотографии Прокудина-Горского. Больше ста лет прошло...

Дождётся ли Старица лучших времён? Ведь теперь на ближайшей повестке восстановление совсем других городов...

Но и по пути было осмотрено немало. В первой части отчета - о самой Старице и нескольких занимательных местах, осмотренных по пути от Твери до Старицы.

Наше мини-путешествие начали с берегов Волги.

Именно тут, недалеко от деревни Моркино-Городище, в 1934 году снимался известный советский фильм "Чапаев", где река Волга изображала реку Урал. Здесь были сняты самые драматические сцены фильма с гибелью легендарного комбрига (если кто вдруг не помнит, он утонул).

Ещё одну известную сцену фильма "Чапаев", где Василий Иванович раскладывает картошку, обозначая овощем позиции, снимали в бывшей усадьбе Саввы Морозова. Сюда мы тоже заехали, это совсем рядом с Тверью. Сейчас дом за забором, особо ничего не рассмотреть.

Очень понравилось в селе Иванищи, где находится один из старейших храмов Тверской земли (самый древний храм 14 века, единственная уцелевшая постройка времён Тверского княжества, находится в Городне) и растёт знаменитая иванищенская сосна. Дереву около двухсот лет и выглядит оно просто шикарно.

Успенская церковь была построена в 1534 - 1542 годах.

Когда-то тут был Иванищенский Успенский монастырь, но он, как и многие русские монастыри, пал жертвой реформ Екатерины II. А вот храм стоит до сих пор, хотя и закрыт.

Любопытно, что в селе Иванищи снимали сериал "Гардемарины, вперёд!". Вот здесь, например, в кадре иванищенская сосна.

А здесь видна Успенская церковь.

Ещё в большом селе Иванищи есть Серебряный источник. Родник находится в овраге на краю деревни и к нему ведет длинная металлическая лестница. Надо сказать, в гололёд спуститься и подняться по ступеням ещё тот аттракцион.

Вода вкусная, имеется купальня.

Следующей нашей остановкой была деревня Чукавино, где мы оценивали возможность перейти к старицким каменоломням по льду Волги. Так добраться до подземелий было бы значительно проще, но нам не повезло со льдом.

Зато осмотрели храм во имя Владимрской иконы Божией матери (1746 год).

Красивый.

Ещё в Чукавине сохранились парк и усадебные постройки, некогда принадлежавшими Великопольским, один из рода которых - Иван Ермолаевич - был знаком с Пушкиным.

Больших храмов в разной степени заброшенности мы в этой поездке осмотрели много. Сказывается близость доступного известняка, из которого можно было строить большие церкви даже в небольших деревнях.

Храм в Родне, 1844 года постройки, хотя и ободранный, но целый. Возводился на средства местного помещика Евграфа Ланского.

В большом селе Родня мы ночевали в гостевом доме со странным для этой местности названием "Босфор". Название объясняется просто: один из хозяев гостевого дома - турок, женившийся на русской девушке и переехавший в тверскую глубинку.

Виды от гостевого дома на Волгу и окрестности:

Дом, кстати, неплох. На завтрак пекут вкусные пирожки.

На краю деревни тоже есть источник, названный, почти как источник в селе Иванищи - "Серебрянка". Вода в нём вкусная и полезная. Одно время даже планировали наладить коммерческий розлив воды, но выход воды в источнике не дотягивал для промышленного потребления.

Именно около этого источника мы наблюдали огромное количество звериных следов - кабанов, лосей, зайцев.

Никогда прежде не приходилось наблюдать столько следов в одном месте. Наверное, зверей тут подкармливают, плюс незамерзающий источник с водой.

Ещё одна большая грустная церковь, на этот раз в селе Ивановское. Храм имеет два престола, главный - во имя Иоанна Милостивого и придел - во имя Знамения Божьей Матери. Построен в 1779 году.

Деревенские дома.

И, наконец, Старица.

Её мы осматривали в два дня: все пасмурные фотографии были сделаны 7 марта, а солнечные - в праздник.

Старицу я хотела посмотреть давным-давно, но всё как-то не складывалось. И вот свершилось. Но увидела я совсем не то, что себе напредставляла.

Несмотря на красующуюся на въезде в город табличку, что это Старица входит в ассоциацию самых красивых малых городов России, на первый взгляд Старица произвела гнетущее впечатление - пошарпанная, облезлая, бедная.

Хотя на следующий день выглянуло солнце и Старица уже не выглядела так печально.

Да и Свято-Успенский монастырь, в отличие от церквей на противоположном берегу Волги, отреставрирован и выглядит достойно.

Но всё равно главное впечатление от города, что он как будто застыл в безвременье.

По сути это так и есть: одно из самых древних поселений Тверской земли, любимый город Ивана Грозного, крупная пристань на Волго-Балтийском пути, но за последние 150 лет в Старице почти ничего не происходило, она только ветшала и медленно скатывалась в тягучий упадок.

Городище.

Вид с городища на Успенский монастырь и верхневолжские дали.

Эта дева и есть Старица.

Один из самых оригинальных храмов, что я видела - церковь Параскевы Пятницы, она как бы одна в трёх. Храм имеет длинную и сложную историю, пересказывать не буду, кто хочет, можно поискать в Интернете.

Борисоблебский собор, 1818 год. Построен по проекту итальянца Луиджи Руска местным архитектором М. Чернятиным. Рядом колокольня его же авторства.

Ворота и стены Успенского монастыря.

Успенский собор в Успенском монастыре. Самый старый храм города, 1530 год.

Каменный крестик у стен Введенского собора.

Общий вид на Успенский монастырь с противоположного берега Волги.

Тот же вид с фотографии Прокудина-Горского. Больше ста лет прошло...

Дождётся ли Старица лучших времён? Ведь теперь на ближайшей повестке восстановление совсем других городов...