Школа: без объявления войны

Война со школой-3

Знакомство.

Каждый раз перед первой встречей с детьми волнуюсь, как первоклассница.

Столько вопрошающих ребячьих глаз устремляется на меня…

Я, конечно, очень важная для них персона. Но есть не менее (если не более) важные вещи на этот момент. И о них я позаботилась заранее.

Им должен очень понравиться их классный кабинет. Всё новенькое: своя парта, классная доска, стол учителя, стеллажи с оформленными по темам полками (там есть на что посмотреть), живой уголок с аквариумом, который яркой подсветкой сразу привлекает внимание. Но видите, как дети напряжены? Ждут трудных заданий, опасаются: а вдруг не справятся? Ну, расслабить их - дело нехитрое.

Трудности мои (как ни странно это звучит) заключаются в умении некоторых ребят читать (предмет особой их гордости) и в проблемах их «недоподготовки» к обучению в школе.

Это нечёткое звукопроизношение, не выработанное дыхание при чтении стихов. Пальчики не подготовлены к письму. Слабо ориентируются на листе бумаги (верх, низ, право, лево), путаются в строчках. Эти навыки должны были быть выработаны в детском саду.

Сетую на коллег-воспитателей, исправляю по ходу обучения грамоте, на которое программой отпущено 3,5 месяца. А это самый важный «узел» в образовательной системе, когда закладывается и общая культура речи и грамотное письмо на всю оставшуюся жизнь.

Читающие дети это «закладывание» часто пропускают мимо ушей: по их глазам читаю «мне-то это зачем?».

Да и большинство родителей так считает. Но о родителях - отдельный разговор и не сейчас.

Суть в следующем.

Кусочек из программы «Обучения грамоте».

«Обучение грамоте» проводится звуковым аналитико-синтетическим методом. Упражнения в расчленении предложений на слова, слов на слоги, слогов на звуки и образование слогов из звуков, слов из слогов, предложений из слов. Овладение процессом сознательного, правильного, плавного слогового чтения с переходом на чтение целыми словами.

Одновременно с этим дети учатся применять знания и умения (а не просто умение читать) на практике. Параллельно идёт обучение и выработка навыка грамотного письма. В процессе обучения чтению и письму дети получают фонетические и графические представления о звуке, букве, изучают их характеристику и т. д.

Вот в этот узел (блок, вписанный в цельную образовательную систему) и был нанесён следующий удар «реформаторов», причём «тихой сапой», без «объявления войны» - то есть я узнала об этой «инновации» случайно. Сначала перепуганные родители будущих первачков обратились ко мне с вопросом: «А что, если мы читать не умеем?». - «Научим», - сказала я, не очень поняв их обеспокоенность. Потом завуч школы строго спросила: «Как? Вы читать не умеете?». А потом прошёл именно слух, что обучать детей чтению нужно в детском саду, а потом эта обязанность и вовсе была переложена на плечи родителей.

Стоит ли удивляться, что «здание» культуры речи и грамотного письма без прочного фундамента (узлового звена цельности образовательного процесса) посыпалось?

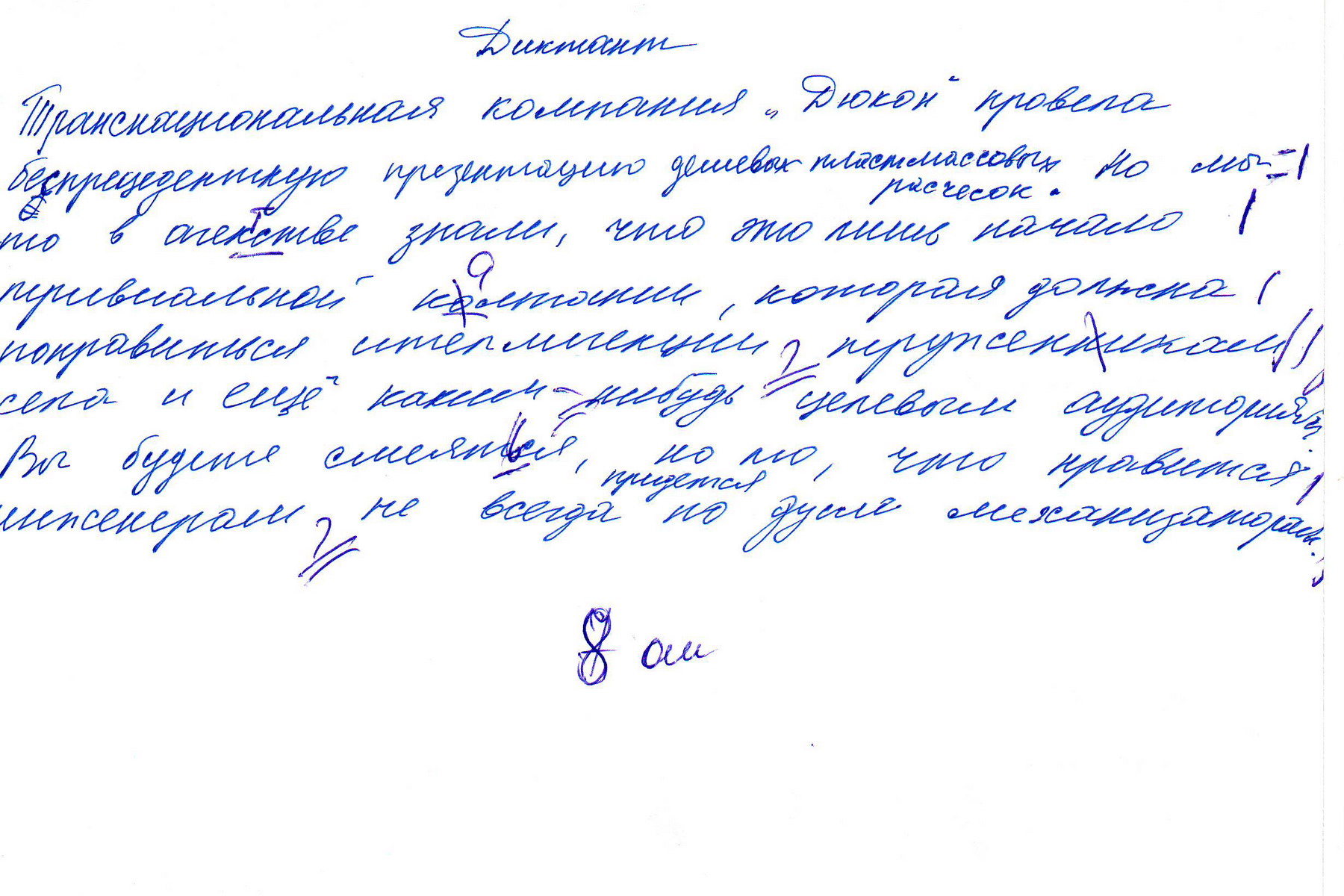

Работа студента 4 курса (тест)

Происходило это обрушение и рассыпание постепенно, но неуклонно. Усиливалась неразбериха, падала успеваемость. Вот тут и пригодились штатные школьные «психологи» со штампами «не обучаем» в каждой руке.

Постоянного врача в школе (при таком скоплении детей) не было - курировали несколько школ, а сколько же всего понадобилось психологов, кстати, оплачиваемых налогоплательщиками, то есть родителями?

К чему это привело, видим по Форсайт - проекту «Детство-2030»: делению детей на касты. Значит, в этом и была цель "реформаторов" образования.

Как исправлять? Обратиться к истории России: безграмотность в Советском Союзе была преодолена в 7 лет.