Война со школой - 3

1 часть здесь

2 часть здесь

Между прошлым и будущим.

Постоянно себе напоминаю о цели этого разговора: провести грань между тем, что было в советской школе и тем, что теперь в ней происходит. Какие именно шаги «реформаторов» в виде инноваций привели к этому плачевному «теперь».

Повторюсь: советская система образования функционировала как сложный и слаженно работающий механизм: преемственность, начиная с детского сада и до выпуска; обмен опытом педагогической работы на разных уровнях; повышение квалификации учителей, общественные педагогические институты для родителей; внеклассная работа, взаимодействие с Домами Детского творчества, библиотеками и работа

с родителями - всё определялось государственной образовательной политикой, стратегической целью которой было воспитание гармоничной личности - человека Будущего, строителя коммунистического общества.

Так или иначе речь идёт о человеке, о воздействии средствами воспитания на внутренний его мир. Значит, учитель, передавая знания, умения, навыки, не может не быть и воспитателем.

А может ли учитель не быть психологом?

И как без знания психологических возрастных особенностей он будет вступать в отношения с учениками?

Тогда это будет - назовите, как хотите, - но только не школа.

Овладевая профессией, я с увлечением изучала внутренний мир своих будущих учеников, решала практические задачи выхода из различных возможных ситуаций, ощущая при этом очень положительный эмоциональный настрой.

К окончанию учёбы была настолько пропитана важностью своей миссии и готовностью к её выполнению, что торопила время выпуска и самостоятельной работы в школе. Потому весьма болезненно восприняла случайное постороннее мнение:

«Вы учительница? Понятно. Ну, должен же кто-то и этим заниматься».

Многое забылось, а это пренебрежительное отношение к любимой профессии, высказанное преисполненным самолюбования молодым технарём, - при всём старании забыть не получается.

Не из-за такого ли отношения к педагогическому труду детьми «занимается кто-то»?

Тогда я ответила, что буду заниматься «этим» по призванию.

Может быть, потому и убеждена в необходимости строгого отбора и качественной подготовки людей, выбравших эту профессию.

Хотя постоянно держу в голове высказывание Томаса Манна.Он справедливо, на мой взгляд, считал, что

«…во всём, касающемся человека, нужно избегать крайностей и окончательных решений, которые могут оказаться несостоятельными». Я и выбрала простой разговорный стиль не для проталкивания собственных (а вдруг в чём-то ошибочных?) убеждений, а для - «сравнить, подумать и поделиться».

Тема того стоит.

После моего перехода в школу (середина 70-х годов) на ближайшем педсовете я услышала фразу, которая повергла в «ступор» не только меня. Её произнесла чиновница районного отдела народного образования после своего странного доклада о политической обстановке в стране в ответ на вопрос одного из коллег:

«Как нам объяснить это родителям?». - «Учитесь грамотно уходить от ответа».

Обменявшись мнениями по этому поводу уже в учительской, пришли к выводу, что чиновная дама либо обмолвилась, неверно интерпретировав инструкцию сверху, либо просто случайно оказалась на этой властной «кочке» - и её занесло на повороте.

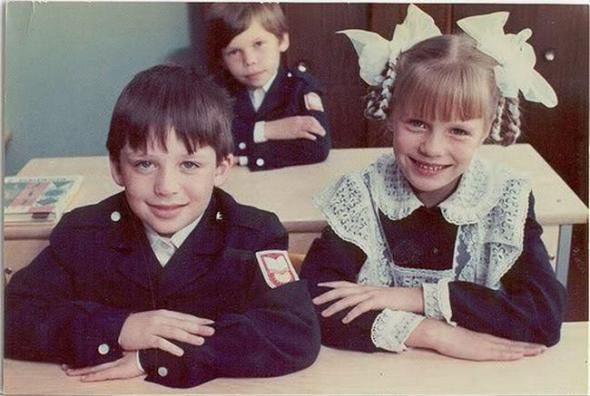

В советской школе придавалось большое значение не только качественной профессиональной подготовке учителя, но и его внешнему облику, его манере поведения и общения.

Простой пример: в первом классе я на уроке считала, сколько раз моя учительница во время урока поправит гребень, удерживающий тяжёлый узел волос. Он медленно поднимался из причёски и вот-вот готов был окончательно выпасть и освободить волосы - и тут взлетающая рука втыкала его на место. И всё начиналось сначала… За строгий костюм зацепиться надолго нельзя - ну, так за повторяющийся жест или слово, когда назойливо каждые пять минут звучит вводное - «соб. говоря», что значит - «собственно говоря».

Это я к тому, что в педагогической работе нет мелочей. И каждый настоящий учитель, изучая психологические особенности своих учеников, использует эти знания психологии в своём общении с детьми и с родителями.

Вот какой вопрос родился и вертелся в голове семилетнего ученика:

«Т. Л., скажите, а если человеку оторвут голову, то её можно будет пришить обратно?».

И сейчас неважно, кто именно пообещал ему «оторвать голову» - важно, что ребёнок воспринимает многое из того, что слышит - буквально.

Даже факультет в педагогическом институте, где готовят учителей начальных школ, называется Факультет педагогики и психологии.

То есть, учитель по определению - психолог. Кто лучше учителя знает ученика, его родителей, обстановку в семье и несёт ответственность за его здоровье, развитие, усвоение программы, воспитание?

Тогда скажите мне, пожалуйста, зачем в штатное расписание школ была введена должность психолога?

После тестирования дошкольников очень настороженно отнеслась к этому нововведению теперь уже в школе. И как выяснилось позднее - не зря.