Электроугли. Часть 1, лицо города

Электроугли - третий в Подмосковье, да и во всей России, город с "электрическим" названием. Про Электрогорск и Электросталь я уже рассказывал, настала очередь Электроуглей. Из все троих он самый ближний к Москве и, тем не менее, самый маленький по количеству населения. Город вырос на основе двух производств: огнеупорного и облицовочного кирпича и угольных электродов для электротехнической промышленности. Вот эти электроды и дали городу название. Город лишён каких-то значимых достопримечательностей, кроме разве что новой Казанской церкви оригинальной архитектуры. Тем не менее, и у этого города есть своё лицо, свой местный колорит.

Оба эти производства нашли своё отражение на гербе города.

Элементы герба отражают два первых предприятия города, вокруг которых вырос современный город. Два электроугля говорят о старейшем предприятии города - заводе "Электроугли", который дал название рабочему поселку, а затем в 1956 году городу. Золотые кирпичи (здесь - огнеупорные) отражают Кудиновскй комбинат керамических изделий.

Звезда с лучами в красном поле показывает то, что прожектора с электроуглями применялись в начале Берлинской операции 16 апреля 1945 года - заключительной битвы Великой Отечественной войны, что подчеркивает любовь горожан к своей Родине. С другой стороны, звезда - это одна из схем подключения трёхфазного двигателя к сети. Щётки для двигателей как раз и производились в Электроуглях.

Герб города языком геральдических символов отражает историю города, а так же основной профиль деятельности местного населения. Золото - символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта. Красный цвет - символ труда, мужества, силы, красоты и праздника. Черный цвет - символ мудрости, скромности, вечности. (курсивом - описание герба от его авторов).

2. Кудиновская сторона находится к северу от железной дороги, туда я не пошёл, а "электроугольная - к югу. Теперь градообразующее предприятие по своему профилю больше не работает, на его базе создан технопарк.

3. Судя по тому, что некоторые старые корпуса имеют свежую отделку, технопарк вполне живой.

4. Бывшее здание заводоуправления, скорее всего дореволюционное.

В 1899-м году на территории пристанционного посёлка Горки немецким подданным Артуром Боссе был основан завод "Московское товарищество производства электрических углей" (с 1912 года - Московское АО "Электрические угли. Кудиново". Ныне это уже не действующий ОАО "Кудиновский завод "Электроугли", на котором до недавнего времени изготовлялась широкая номенклатура электроугольных изделий, нашедших большое применение в космонавтике, авиации, автомобильном и железнодорожном транспорте, горнодобывающей, энергетической, металлургической, радиотехнической, светотехнической промышленностях, а также в кинотехнике, телефонной связи, бытовых электроприборах.

В 1933-м году на базе сажевого цеха этого завода был образован Кудиновский сажевый завод (ныне ЗАО "Электроуглинский завод технического углерода"), продукцией которого является технический углерод (сажа) различных марок для радиотехнической промышленности и фильтровальные рукава.

Производство наукоёмкое. для новых разработок в 1946-м году был создан Научно-технический и проектно-технологический институт электроугольных изделий ФГУП "НИИЭИ". Сначала он функционировал как филиал в составе Всесоюзного НИИ при заводе "Электроугли". В дальнейшем он стал самостоятельным научным учреждением широко известным также за рубежом своими уникальными разработками в области космонавтики. ракетостроения, энергетики, медицины и т.д. Институту принадлежит определяющая роль технического уровня данной отрасли промышленности в нашей стране.

5. Сейчас территория завода разделена на несколько частей. Кроме технопарка действует ещё и завод "Радуга-Синтез по производству лаков и красок.

6. Даже как-будто новый корпус построили.

7. А вот котельная 1938-го года постройки сгорела.

8. Есть ещё и завод "Электрокабель". А наличие указателей "Приём лома" говорят о некотором неблагополучии населения.

От станции в жилую часть города ведёт улица Центральная, на восточной стороне которой и находятся все эти предприятия. Пока я шёл по этой улице, мне навстречу попались две стайки мелких парнишек явно индуистской расы. Не знаю, откуда они - из Индии, Пакистана или Бангладеш, но точно откуда-то оттуда. Я про них вспомнил, когда начал осмотр старой части города, застроенной довоенными и послевоенными двух- и трёхэтажными домами.

9. Они были примерно такого же цвета. как те пареньки.

Эти дома построены из кудиновского кирпича. Благодаря богатейшему месторождению глин в конце XVIII века здесь возник кирпичный промысел, одними из зачинателей которого стали служители церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Кудинова. Сначала производство кирпича было кустарным, им занимались крестьянские семьи. В 1875-м году на церковных землях, богатых глиной, близ д. Белая братьями Жоховыми было построено первое механизированное паровыми машинами, "гончарно-кирпичное заведение". Второй завод они построили в 1898 году вблизи железнодорожной станции Кудиново. Аналогичные "заведения" были и у проживавших в здешней округе московских предпринимателей Карнеевых, Степановых, братьев Ованнесьянц. Большое число "кирпичных заведений" (глиняные сараи) с применением ручного труда было открыто кудиновскими крестьянами-предпринимателями, в их числе Мазовы, Трещалины, Харитоновы и другие.

На базе кирпичных заводов братьев Жоховых и артели кустарей в начале 1920-х годов была создана артель "Коопсиликат", которая затем последовательно стала заводом "Моссиликат", потом заводом треста "Мосогнеупор", Кудиновским заводом керамблоков (КЗК) и, наконец, крупнейшим комплексом по производству кирпичной и керамической продукции - Кудиновским комбинатом керамических изделий (КККИ). Соответственно. продукция была двух основных типов - огнеупорный кирпич и декоративный бежевый кирпич и облицовочная плитка. кирпич такого цвета широко применялся в начале прошлого века при строительстве зданий в стиле модерн, а в советское время таким кирпичём и плиткой выкладывались фасады многих парадных сталинок и цэковских башен для партийно-хозяйственной верхушки страны. У него даже было такое название - "кремлёвка".

10.

11.

12.

13.

14. В Электроуглях из этого кирпича строили не только многоквартирные жилые и общественные здания.

15. Например. эта бывшая школа.

16. Или вот ещё одна бывшая школа, теперь спортшкола.

17. Все стройматериалы свои, местные.

18.

19.

20. Бывший дом культуры "Керамик" при заводе "Керамблоки". Понятно, что строили из своего материала.

21. ДК был построен на месте старой деревянной школы, которая, в свою очередь, когда-то была усадьбой Бруновых. здание сносить не стали, а перенесли его на новое место.

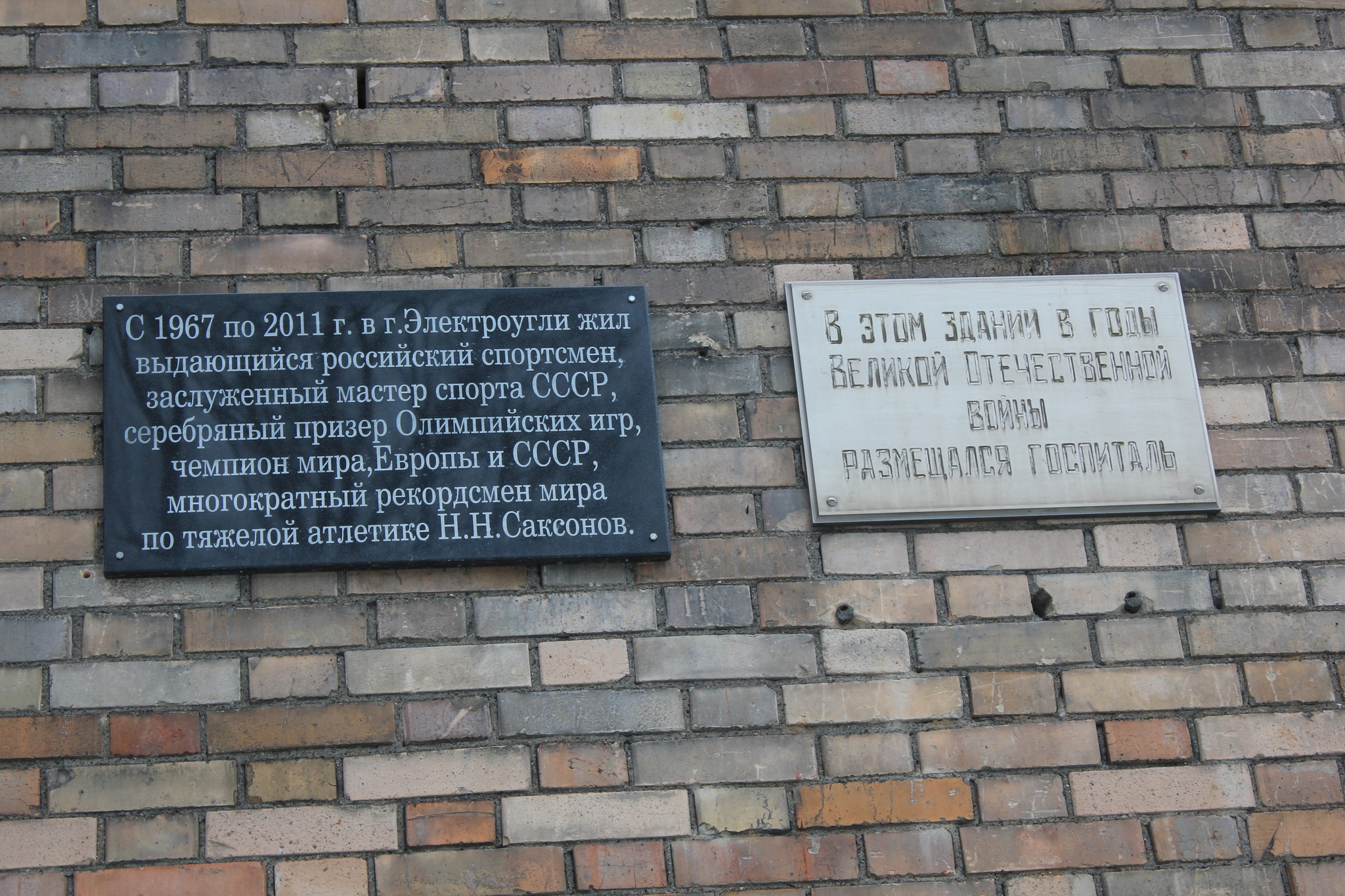

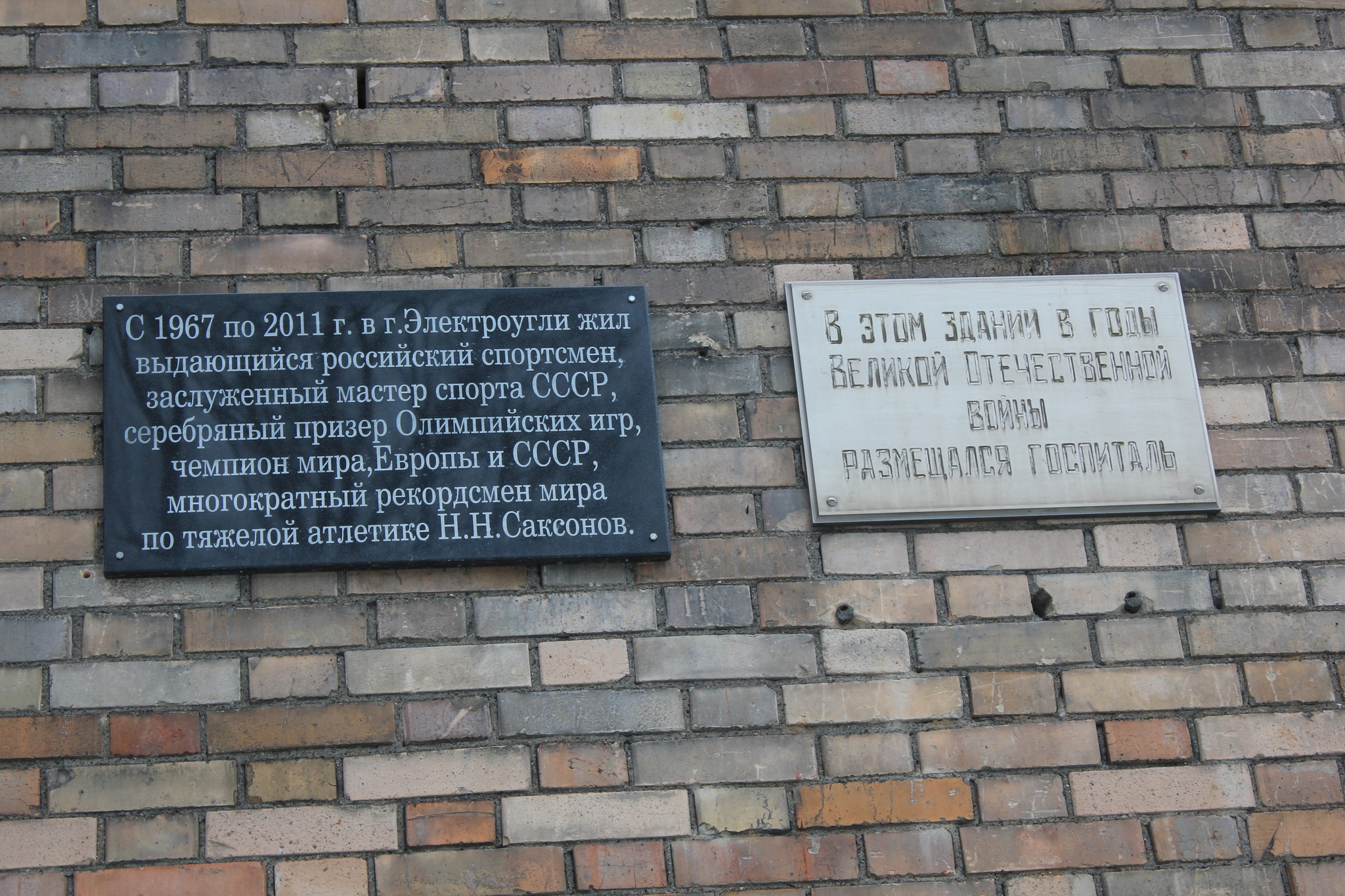

22. В честь одного из потомков тех Бруновых на доме сейчас мемориальная доска.

23. Спортзал рядом с ДК.

24. Строились и частные дома.

25. И даже памятники на местном кладбище. Видел ещё гараж из "кремлёвки", но не сфотографировал.

26. Некоторые дома зачем-то покрасили. Наверно деньги отмывали.

27. Продолжалось строительство домов из такого кирпича и в конце 1950--х. Ряд четырёхэтажных домов на улице Школьной, которая по сути является центральной в городе.

В начале поста я упоминал про "лицо города". Вот оно такое лицо, смуглое, кирпичное.

Продолжение следует.

Оба эти производства нашли своё отражение на гербе города.

Элементы герба отражают два первых предприятия города, вокруг которых вырос современный город. Два электроугля говорят о старейшем предприятии города - заводе "Электроугли", который дал название рабочему поселку, а затем в 1956 году городу. Золотые кирпичи (здесь - огнеупорные) отражают Кудиновскй комбинат керамических изделий.

Звезда с лучами в красном поле показывает то, что прожектора с электроуглями применялись в начале Берлинской операции 16 апреля 1945 года - заключительной битвы Великой Отечественной войны, что подчеркивает любовь горожан к своей Родине. С другой стороны, звезда - это одна из схем подключения трёхфазного двигателя к сети. Щётки для двигателей как раз и производились в Электроуглях.

Герб города языком геральдических символов отражает историю города, а так же основной профиль деятельности местного населения. Золото - символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта. Красный цвет - символ труда, мужества, силы, красоты и праздника. Черный цвет - символ мудрости, скромности, вечности. (курсивом - описание герба от его авторов).

2. Кудиновская сторона находится к северу от железной дороги, туда я не пошёл, а "электроугольная - к югу. Теперь градообразующее предприятие по своему профилю больше не работает, на его базе создан технопарк.

3. Судя по тому, что некоторые старые корпуса имеют свежую отделку, технопарк вполне живой.

4. Бывшее здание заводоуправления, скорее всего дореволюционное.

В 1899-м году на территории пристанционного посёлка Горки немецким подданным Артуром Боссе был основан завод "Московское товарищество производства электрических углей" (с 1912 года - Московское АО "Электрические угли. Кудиново". Ныне это уже не действующий ОАО "Кудиновский завод "Электроугли", на котором до недавнего времени изготовлялась широкая номенклатура электроугольных изделий, нашедших большое применение в космонавтике, авиации, автомобильном и железнодорожном транспорте, горнодобывающей, энергетической, металлургической, радиотехнической, светотехнической промышленностях, а также в кинотехнике, телефонной связи, бытовых электроприборах.

В 1933-м году на базе сажевого цеха этого завода был образован Кудиновский сажевый завод (ныне ЗАО "Электроуглинский завод технического углерода"), продукцией которого является технический углерод (сажа) различных марок для радиотехнической промышленности и фильтровальные рукава.

Производство наукоёмкое. для новых разработок в 1946-м году был создан Научно-технический и проектно-технологический институт электроугольных изделий ФГУП "НИИЭИ". Сначала он функционировал как филиал в составе Всесоюзного НИИ при заводе "Электроугли". В дальнейшем он стал самостоятельным научным учреждением широко известным также за рубежом своими уникальными разработками в области космонавтики. ракетостроения, энергетики, медицины и т.д. Институту принадлежит определяющая роль технического уровня данной отрасли промышленности в нашей стране.

5. Сейчас территория завода разделена на несколько частей. Кроме технопарка действует ещё и завод "Радуга-Синтез по производству лаков и красок.

6. Даже как-будто новый корпус построили.

7. А вот котельная 1938-го года постройки сгорела.

8. Есть ещё и завод "Электрокабель". А наличие указателей "Приём лома" говорят о некотором неблагополучии населения.

От станции в жилую часть города ведёт улица Центральная, на восточной стороне которой и находятся все эти предприятия. Пока я шёл по этой улице, мне навстречу попались две стайки мелких парнишек явно индуистской расы. Не знаю, откуда они - из Индии, Пакистана или Бангладеш, но точно откуда-то оттуда. Я про них вспомнил, когда начал осмотр старой части города, застроенной довоенными и послевоенными двух- и трёхэтажными домами.

9. Они были примерно такого же цвета. как те пареньки.

Эти дома построены из кудиновского кирпича. Благодаря богатейшему месторождению глин в конце XVIII века здесь возник кирпичный промысел, одними из зачинателей которого стали служители церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Кудинова. Сначала производство кирпича было кустарным, им занимались крестьянские семьи. В 1875-м году на церковных землях, богатых глиной, близ д. Белая братьями Жоховыми было построено первое механизированное паровыми машинами, "гончарно-кирпичное заведение". Второй завод они построили в 1898 году вблизи железнодорожной станции Кудиново. Аналогичные "заведения" были и у проживавших в здешней округе московских предпринимателей Карнеевых, Степановых, братьев Ованнесьянц. Большое число "кирпичных заведений" (глиняные сараи) с применением ручного труда было открыто кудиновскими крестьянами-предпринимателями, в их числе Мазовы, Трещалины, Харитоновы и другие.

На базе кирпичных заводов братьев Жоховых и артели кустарей в начале 1920-х годов была создана артель "Коопсиликат", которая затем последовательно стала заводом "Моссиликат", потом заводом треста "Мосогнеупор", Кудиновским заводом керамблоков (КЗК) и, наконец, крупнейшим комплексом по производству кирпичной и керамической продукции - Кудиновским комбинатом керамических изделий (КККИ). Соответственно. продукция была двух основных типов - огнеупорный кирпич и декоративный бежевый кирпич и облицовочная плитка. кирпич такого цвета широко применялся в начале прошлого века при строительстве зданий в стиле модерн, а в советское время таким кирпичём и плиткой выкладывались фасады многих парадных сталинок и цэковских башен для партийно-хозяйственной верхушки страны. У него даже было такое название - "кремлёвка".

10.

11.

12.

13.

14. В Электроуглях из этого кирпича строили не только многоквартирные жилые и общественные здания.

15. Например. эта бывшая школа.

16. Или вот ещё одна бывшая школа, теперь спортшкола.

17. Все стройматериалы свои, местные.

18.

19.

20. Бывший дом культуры "Керамик" при заводе "Керамблоки". Понятно, что строили из своего материала.

21. ДК был построен на месте старой деревянной школы, которая, в свою очередь, когда-то была усадьбой Бруновых. здание сносить не стали, а перенесли его на новое место.

22. В честь одного из потомков тех Бруновых на доме сейчас мемориальная доска.

23. Спортзал рядом с ДК.

24. Строились и частные дома.

25. И даже памятники на местном кладбище. Видел ещё гараж из "кремлёвки", но не сфотографировал.

26. Некоторые дома зачем-то покрасили. Наверно деньги отмывали.

27. Продолжалось строительство домов из такого кирпича и в конце 1950--х. Ряд четырёхэтажных домов на улице Школьной, которая по сути является центральной в городе.

В начале поста я упоминал про "лицо города". Вот оно такое лицо, смуглое, кирпичное.

Продолжение следует.