Спасо-Вифанский монастырь в Сергиевом Посаде

Спасо-Вифанский монастырь находится в юго-восточной части Сергиева Посада в посёлке Птицеград. До этого место называлось Вифания, а ещё раньше - Корбуха. Монастырь был основан в 1783 - 1787 годах Московским архиепископом (с 1787 г. митрополитом) и священно-архимандритом Лавры Платоном Левшиным, как пустынь «для успокоения своея старости» и кладбище «для погребения усопшей о Господе братии Сергиевы Лавры». Название «Вифания» новый скит получил по приделу соборной Спасо-Преображенской церкви во имя Лазаря, воскрешенного в Вифании Палестинской.

2. Перед стенами монастыря в 2012-м году был установлен памятник основателю. Скульптор А.С. Шомов.

3.

4. Церковь Спаса Преображения была построена в1783-1785 годы, утраченной в советские годы. В советское время была уничтожена, но осталась копия в селе Творишичи Брянской области, построенная в 1818-м году. При воссоздании храма использовались обмеры той церкви.

5. Монастырь достаточно компактный.

6. В 19-м веке вокруг церкви была сделана пристройка, которую воссоздавать не стали.

7. В основе интерьера церкви - имитация горы Фавор. (Фото Е. Ермакова)

Престол нижнего храма в честь воскрешения Лазаря был устроен в алтаре, обращенная к молящимся стена которого представляла вид искусственной пещеры. Именно в пещере по иудейскому обычаю и был погребен праведный Лазарь. Над пещерой праведного Лазаря возвышалась евангельская гора Фавор. Для большего правдоподобия она была устлана мхом, украшена цветами, кустарниками, фигурками зверей. Вершину горы венчал алтарь верхнего храма в честь Преображения Господня. Этот высокий круглый алтарь прекрасно гармонировал с овальным планом собора и колоннадой нижнего яруса.

8. У церкви необычная главка на тонком изящном барабане. Интересно смотрится на контрасте с барабаном собора Сошествия Святого Духа.

9. Ведётся восстановление собора.

Собор строился в 1860-1866 гг. как Тихвинской иконы Божией Матери Строительство связано с обновлением обветшавшей домовой церкви Сошестия Святого Духа в покоях митрополита Платона. Заказчики - Митрополит Филарет, купец Григорий Алексеевич Красногоров и др. Храм выстроен в "русско-византийском стиле", с использованием типовых проектов К.А. Тона. Престолы нижнего храма - Тихвинской иконы Божией Матери (освящен в сентябре 1863 г. Митрополитом Филаретом), Святых мучеников Платона и Романа (северный, освящен 18 ноября 1863 г. казначеем Вифанского монастыря иеромонахом Илларионом), Архангела Михаила (южный, освящен 18 ноября 1863 г. наместником Троице-Сергиевой лавры архимандритом Антонием). В 1866 г. освящены верхние престолы во имя Сошествия Святого Духа и Святителя Николая Чудотворца. Храм закрыт в 1929-м году. С 1998 г. действует, в нижнем этаже освящен престол во имя Сошествия Святого Духа.

10. В советское время собор сильно пострадал, был разобран второй этаж, уничтожены росписи. Здание было отдано под клуб.

11. Трехъярусная надвратная колокольня была построена в 1874-м году по проекту И.М. Малышева. Хороший образец "русского" стиля. Разобрана в 1930-х гг., воссоздана во второй половине 2000-х гг. С тех пор уже два раза перекрашивали.

12.

13. Колокольня хорошо гармонирует со Спасо-Преображенской церковью.

Вокруг Спасо-Преображенского собора, в соответствии с замыслом Платона располагались остальные строения Вифанской пустыни, получившей четырёхугольную планировку. Прямо перед собором, с западной стороны, были построены Святые врата с двухъярусной звонницей. К вратам примыкали два небольших братских корпуса. Еще два жилых корпуса стояли по сторонам собора. Против южного фасада - покои архимандрита Платона: нижний этаж каменный, верхний деревянный перестроен из хлебного амбара, привезенного в Вифанию с лаврского житного двора. Против северного фасада собора стояли двухэтажные гостиные кельи. В восточной части пустыни были устроены братское кладбище и конный двор. Окружала Вифанскую пустынь невысокая кирпичная стена с четырьмя угловыми башенками. Строительство Вифанской пустыни завершилось в 1787 г. В том же году архиепископ Платон был возведен в сан митрополита Московского.

Пять лет спустя, ссылаясь на слабость здоровья, владыка Платон добился освобождения от управления Московской епархией и, сохранив за собой пост священно-архимандрита Лавры, получил, наконец, возможность поселиться в любимой Вифании.

В 1796 г. на императорский престол вступил Павел I, у которого митрополит Платон был некогда законоучителем. 23 апреля 1797 г. император, только что короновавшийся в Москве, прибыл в ТроицеСергиеву Лавру и неожиданно заявил о своем намерении посетить Вифанию. На следующий день государь приехал в пустынь; он был весел и все виденное хвалил.

Отобедав в Вифании, император вернулся в Лавру, приложиться к мощам преподобного Сергия, и оттуда отбыл в Москву. Приезд государя имел большое значение для Вифании. Уже 1 мая 1797 г. был обнародован императорский указ о возведении Вифанской пустыни в степень второклассного монастыря. «Быв самовидцем благолепия и устройства, какое введено преосвященным митрополитом Московским Платоном в обитаемой им Вифании, - говорилось в указе, - и, отдавая справедливость трудам его во славу Богу и на пользу Церкви подъемлемым, Всемилостивейше повелеваем: Первое, учредить в Вифании второклассный монастырь, с таковым положением и содержанием, каковое для прочих второго класса мужских монастырей по изданным штатам определено…».

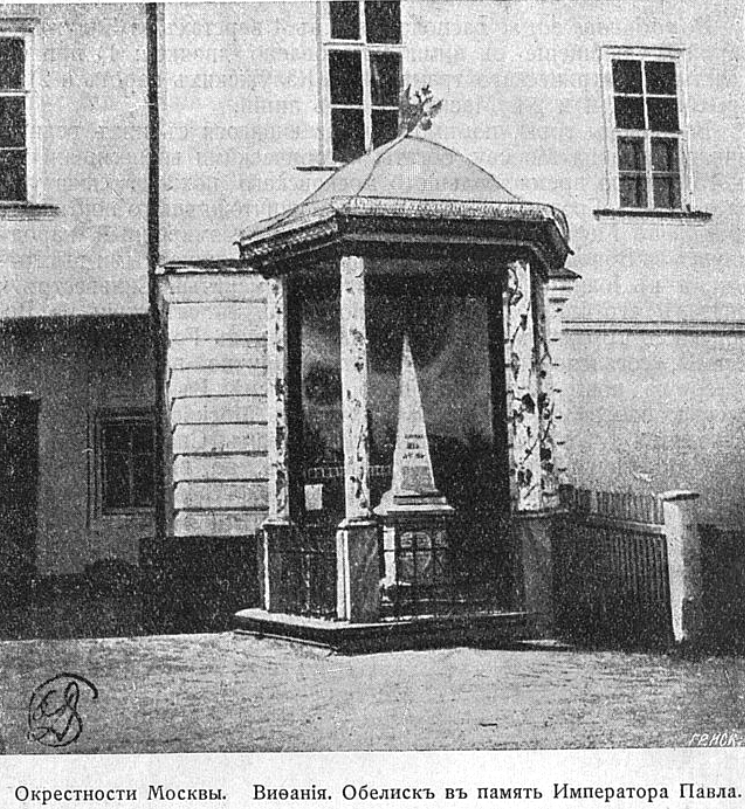

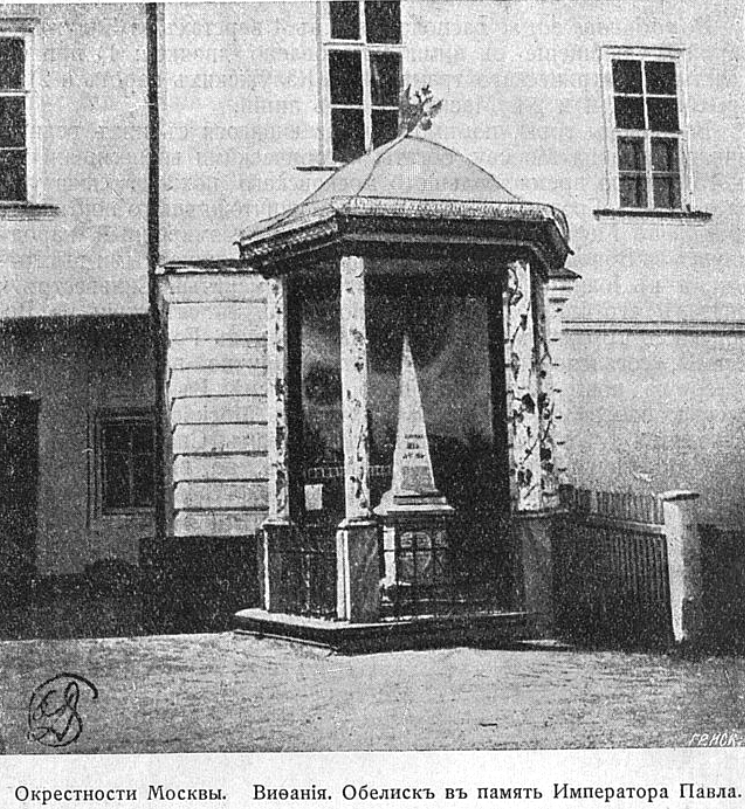

14. В память об этом событии на территории монастыря был установлен обелиск.

15. Тем же указом повелевалось учредить при Вифанском монастыре семинарию на 100 учеников. Построенное по проекту архитектора С. Болдырева П-образное здание благодаря декоративным башням и рву с подъёмным мостом напоминало замок. Открытие семинарии состоялось в августе 1800 года.

В 1814-м году в ходе реформы духовного образования было принято решение Вифанскую семинарию закрыть. Однако ходатайством её бывшего ректора архиепископа Августина (Виноградского) 21 сентября 1814 года Синод постановил открыть семинарию. 5 ноября 1814 года семинария была открыта вновь, в преобразованном составе. Из прежних учеников в неё зачислили 63 человека, и ещё 203 были переведены из других семинарий.

Число учащихся значительно превысило проектное, поэтому встал вопрос о строительстве новых зданий. 4 сентября 1826 года был издан указ о выделении средств на строительство нового корпуса. Его строительство было завершено в 1829 году. В 1832 году при семинарии возвели корпус для столовой, в 1842 году - больничный флигель, в 1846 году - баню, в 1867 году - корпус для семейных преподавателей.

Начиная с 1814 года учащиеся семинарии стали делиться на казённых и пансионеров. К первым относились воспитанники, за которых епархия или родители вносили полную сумму их содержания. Пансионеры оплачивали только питание и жильё в общежитии, размер оплаты зависел от материального положения семинариста. Это позволяло обучаться в семинарии юношам из бедных семей. Льготы ученикам и постепенное обесценение ассигнаций привели к тому, что, несмотря на поступавшие пожертвования, материальное положение семинарии стало ухудшаться. К середине XIX века из элитного учебного заведения она превратилась в духовную школу для юношей из бедных слоёв духовного сословия, выпускники которой служили в сельских приходах

16. "Новое здание" семинарии. Непонятно почему на фронтоне дата - 1824-й год.

17. В боковых флигелях нового здания были больница и столовая.

18. Была и своя водонапорная башня.

Последний набор в Вифанскую семинарию состоялся в 1917-м году. 11 ноября «ввиду тяжёлых экономических условий» занятия были прекращены, и воспитанники отпущены домой. Согласно распоряжению, перерыв был объявлен по 5 февраля 1918 г., однако после этого занятия в семинарии так и не возобновились.

В 1925-1932 и 1944-1975 гг. здания семинарии занимал детский дом. В старом семинарском корпусе разместился кожно-венерологический диспансер, в новом корпусе - Всесоюзный заочный сельскохозяйственный техникум.

В 1993 году новый семинарский корпус сгорел, его руины в 1996 году были переданы Троице-Сергиевой лавре, в 1997 году лавра получила также часть старого корпуса, но, как видим, восстанавливать здания не торопятся.

19. семинарское общежитие, сейчас монастырская гостиница. Единственное обитаемое здание на территории семинарии.

20. Здание построен в 1893-м году в русском стиле. Архитектор А.А. Латков.

21. Вид на семинарию и монастырь с западного берега Вифанского пруда.

22. Пруд образован строительством плотины на слиянии речек Корбуха и Кончура. Изначально назывался Ершёвским, в советское время - Птицеградским.

К востоку от монастыря расположен ещё один пруд - Соловьиное озеро на реке Торгоше.

23. Вид с плотины на слив.

На противоположном берегу располагаются очистные сооружения Сергиева Посада. Запашок в том районе стоит соответствующий.

Путеводитель по монастырям в моём журнале

2. Перед стенами монастыря в 2012-м году был установлен памятник основателю. Скульптор А.С. Шомов.

3.

4. Церковь Спаса Преображения была построена в1783-1785 годы, утраченной в советские годы. В советское время была уничтожена, но осталась копия в селе Творишичи Брянской области, построенная в 1818-м году. При воссоздании храма использовались обмеры той церкви.

5. Монастырь достаточно компактный.

6. В 19-м веке вокруг церкви была сделана пристройка, которую воссоздавать не стали.

7. В основе интерьера церкви - имитация горы Фавор. (Фото Е. Ермакова)

Престол нижнего храма в честь воскрешения Лазаря был устроен в алтаре, обращенная к молящимся стена которого представляла вид искусственной пещеры. Именно в пещере по иудейскому обычаю и был погребен праведный Лазарь. Над пещерой праведного Лазаря возвышалась евангельская гора Фавор. Для большего правдоподобия она была устлана мхом, украшена цветами, кустарниками, фигурками зверей. Вершину горы венчал алтарь верхнего храма в честь Преображения Господня. Этот высокий круглый алтарь прекрасно гармонировал с овальным планом собора и колоннадой нижнего яруса.

8. У церкви необычная главка на тонком изящном барабане. Интересно смотрится на контрасте с барабаном собора Сошествия Святого Духа.

9. Ведётся восстановление собора.

Собор строился в 1860-1866 гг. как Тихвинской иконы Божией Матери Строительство связано с обновлением обветшавшей домовой церкви Сошестия Святого Духа в покоях митрополита Платона. Заказчики - Митрополит Филарет, купец Григорий Алексеевич Красногоров и др. Храм выстроен в "русско-византийском стиле", с использованием типовых проектов К.А. Тона. Престолы нижнего храма - Тихвинской иконы Божией Матери (освящен в сентябре 1863 г. Митрополитом Филаретом), Святых мучеников Платона и Романа (северный, освящен 18 ноября 1863 г. казначеем Вифанского монастыря иеромонахом Илларионом), Архангела Михаила (южный, освящен 18 ноября 1863 г. наместником Троице-Сергиевой лавры архимандритом Антонием). В 1866 г. освящены верхние престолы во имя Сошествия Святого Духа и Святителя Николая Чудотворца. Храм закрыт в 1929-м году. С 1998 г. действует, в нижнем этаже освящен престол во имя Сошествия Святого Духа.

10. В советское время собор сильно пострадал, был разобран второй этаж, уничтожены росписи. Здание было отдано под клуб.

11. Трехъярусная надвратная колокольня была построена в 1874-м году по проекту И.М. Малышева. Хороший образец "русского" стиля. Разобрана в 1930-х гг., воссоздана во второй половине 2000-х гг. С тех пор уже два раза перекрашивали.

12.

13. Колокольня хорошо гармонирует со Спасо-Преображенской церковью.

Вокруг Спасо-Преображенского собора, в соответствии с замыслом Платона располагались остальные строения Вифанской пустыни, получившей четырёхугольную планировку. Прямо перед собором, с западной стороны, были построены Святые врата с двухъярусной звонницей. К вратам примыкали два небольших братских корпуса. Еще два жилых корпуса стояли по сторонам собора. Против южного фасада - покои архимандрита Платона: нижний этаж каменный, верхний деревянный перестроен из хлебного амбара, привезенного в Вифанию с лаврского житного двора. Против северного фасада собора стояли двухэтажные гостиные кельи. В восточной части пустыни были устроены братское кладбище и конный двор. Окружала Вифанскую пустынь невысокая кирпичная стена с четырьмя угловыми башенками. Строительство Вифанской пустыни завершилось в 1787 г. В том же году архиепископ Платон был возведен в сан митрополита Московского.

Пять лет спустя, ссылаясь на слабость здоровья, владыка Платон добился освобождения от управления Московской епархией и, сохранив за собой пост священно-архимандрита Лавры, получил, наконец, возможность поселиться в любимой Вифании.

В 1796 г. на императорский престол вступил Павел I, у которого митрополит Платон был некогда законоучителем. 23 апреля 1797 г. император, только что короновавшийся в Москве, прибыл в ТроицеСергиеву Лавру и неожиданно заявил о своем намерении посетить Вифанию. На следующий день государь приехал в пустынь; он был весел и все виденное хвалил.

Отобедав в Вифании, император вернулся в Лавру, приложиться к мощам преподобного Сергия, и оттуда отбыл в Москву. Приезд государя имел большое значение для Вифании. Уже 1 мая 1797 г. был обнародован императорский указ о возведении Вифанской пустыни в степень второклассного монастыря. «Быв самовидцем благолепия и устройства, какое введено преосвященным митрополитом Московским Платоном в обитаемой им Вифании, - говорилось в указе, - и, отдавая справедливость трудам его во славу Богу и на пользу Церкви подъемлемым, Всемилостивейше повелеваем: Первое, учредить в Вифании второклассный монастырь, с таковым положением и содержанием, каковое для прочих второго класса мужских монастырей по изданным штатам определено…».

14. В память об этом событии на территории монастыря был установлен обелиск.

15. Тем же указом повелевалось учредить при Вифанском монастыре семинарию на 100 учеников. Построенное по проекту архитектора С. Болдырева П-образное здание благодаря декоративным башням и рву с подъёмным мостом напоминало замок. Открытие семинарии состоялось в августе 1800 года.

В 1814-м году в ходе реформы духовного образования было принято решение Вифанскую семинарию закрыть. Однако ходатайством её бывшего ректора архиепископа Августина (Виноградского) 21 сентября 1814 года Синод постановил открыть семинарию. 5 ноября 1814 года семинария была открыта вновь, в преобразованном составе. Из прежних учеников в неё зачислили 63 человека, и ещё 203 были переведены из других семинарий.

Число учащихся значительно превысило проектное, поэтому встал вопрос о строительстве новых зданий. 4 сентября 1826 года был издан указ о выделении средств на строительство нового корпуса. Его строительство было завершено в 1829 году. В 1832 году при семинарии возвели корпус для столовой, в 1842 году - больничный флигель, в 1846 году - баню, в 1867 году - корпус для семейных преподавателей.

Начиная с 1814 года учащиеся семинарии стали делиться на казённых и пансионеров. К первым относились воспитанники, за которых епархия или родители вносили полную сумму их содержания. Пансионеры оплачивали только питание и жильё в общежитии, размер оплаты зависел от материального положения семинариста. Это позволяло обучаться в семинарии юношам из бедных семей. Льготы ученикам и постепенное обесценение ассигнаций привели к тому, что, несмотря на поступавшие пожертвования, материальное положение семинарии стало ухудшаться. К середине XIX века из элитного учебного заведения она превратилась в духовную школу для юношей из бедных слоёв духовного сословия, выпускники которой служили в сельских приходах

16. "Новое здание" семинарии. Непонятно почему на фронтоне дата - 1824-й год.

17. В боковых флигелях нового здания были больница и столовая.

18. Была и своя водонапорная башня.

Последний набор в Вифанскую семинарию состоялся в 1917-м году. 11 ноября «ввиду тяжёлых экономических условий» занятия были прекращены, и воспитанники отпущены домой. Согласно распоряжению, перерыв был объявлен по 5 февраля 1918 г., однако после этого занятия в семинарии так и не возобновились.

В 1925-1932 и 1944-1975 гг. здания семинарии занимал детский дом. В старом семинарском корпусе разместился кожно-венерологический диспансер, в новом корпусе - Всесоюзный заочный сельскохозяйственный техникум.

В 1993 году новый семинарский корпус сгорел, его руины в 1996 году были переданы Троице-Сергиевой лавре, в 1997 году лавра получила также часть старого корпуса, но, как видим, восстанавливать здания не торопятся.

19. семинарское общежитие, сейчас монастырская гостиница. Единственное обитаемое здание на территории семинарии.

20. Здание построен в 1893-м году в русском стиле. Архитектор А.А. Латков.

21. Вид на семинарию и монастырь с западного берега Вифанского пруда.

22. Пруд образован строительством плотины на слиянии речек Корбуха и Кончура. Изначально назывался Ершёвским, в советское время - Птицеградским.

К востоку от монастыря расположен ещё один пруд - Соловьиное озеро на реке Торгоше.

23. Вид с плотины на слив.

На противоположном берегу располагаются очистные сооружения Сергиева Посада. Запашок в том районе стоит соответствующий.

Путеводитель по монастырям в моём журнале