Португалия-1961/Решение сражаться - Заморская Португалия

После разговора о взглядах Салазара рассмотрим колониальную политику "Нового государства".

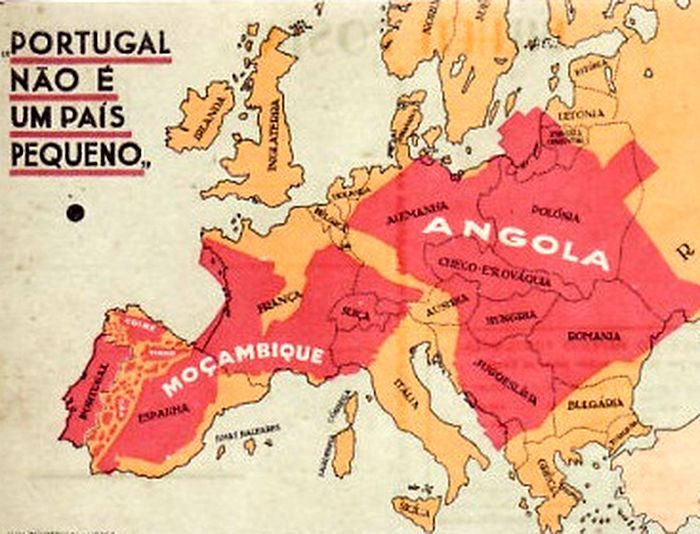

Небольшая страна на краю Европы площадью 89 106 квадратных километров владела Империей площадью в 2 078 965 квадратных километра.

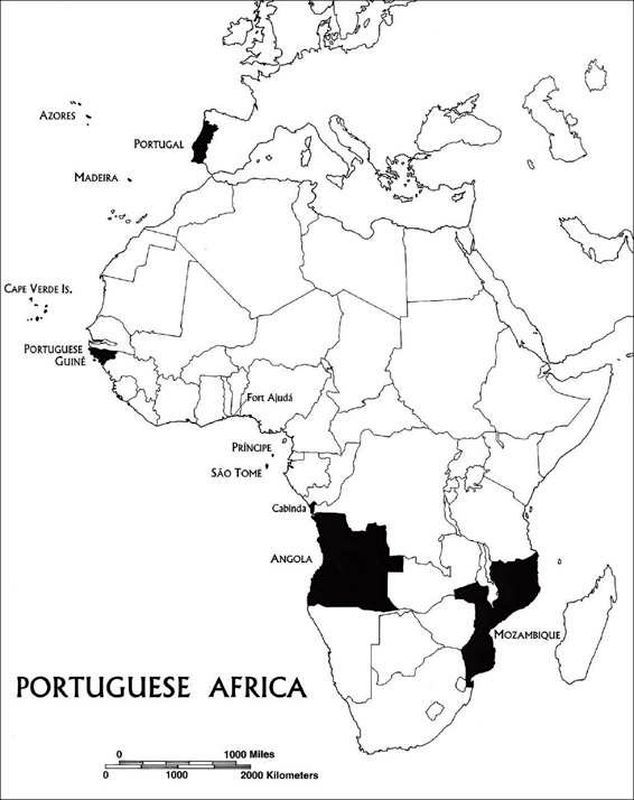

В Африке Португалии принадлежали:

Острова Зелёного Мыса (Кабо-Верде) вдали от западного побережья, населённые преимущественно метисами;

Процветающие благодаря кофейным плантациям острова Сан-Томе и Принсипи в Гвинейском заливе;

Португальская Гвинея, болотистая и нездоровая равнина между Сенегалом и Французской Гвинеей (Конакри);

Мозамбик на юго-восточном побережье

и Ангола, самая большая и самая богатая из колоний.

Территория Анголы была в 14 раз больше территории Португалии, Мозамбика - в 9 раз.

Практически сразу после прихода к власти Салазар занялся наведением порядка в изрядно запущенных колониальных делах. В 30-е годы в колониях наконец создаётся эффективная административная служба. Система управления была унифицирована и упрощена, с массовыми сокращениями по причине низкой эффективности и коррупции, поставлена под плотный контроль министерства колоний.

Также Салазар много внимания знакомству жителей метрополии со своими колониями - с 1934 года ежегодно организовывались колониальные выставки, национальным директоратом пропаганды выпускались документальные фильмы о жизни в колониях.

К моменту прихода Салазара к власти колонии для Португалии были убыточными, уже благодаря административной реформе 30-х удалось выйти в небольшой плюс. В 1937 году создаётся Фонд развития колоний.

Улучшение финансового положения Португалии в годы Второй Мировой позволила после войны резко увеличить инвестиции в колонии.

Власти строили активно объекты инфраструктуры - дороги, мосты, железные дороги, порты, заводы и аэродромы. На первый план развития (1953-1958 годы) было потрачено 57 млн. британских фунтов, на второй (1959-1964 годы) - 98 миллионов.

В сельское хозяйство и горное дело привлекался иностранный капитал - прежде всего британский, бельгийский и американский. К 1961 году 15 % инвестиций в заморские провинции обенспечивал частный иностранный капитал.

В результате, к 1960 году колонии давали треть национального дохода Португалии.

Самой ценной являлась Ангола, дававшая пятую часть национального дохода за счёт экспорта меди, алмазов, кофе и хлопка. Также у берегов Анголы вёлся активный поиск нефти.

Правда, такие результаты были достигнуты во многом за счёт усиления эксплуатации коренного населения.

Правовое положение колоний при Салазаре впервые было определено Коолониальным актом, принятым в мае 1930 года. Он определял колонии как "заморские доминионы Португалии", составляющие "Португальскую колониальную империю".

Статья 2 Акта гласила: "В органическую сущность португальской нации входит историческая миссия владеть и колонизировать заморские территории, а также цивилизовать коренное население".

В 1951 году Салазар предложил упразднить Колониальный акт, включив соответствующий раздел в Конституцию страны, "в целях достижения национального единства разбросанной на нескольких континентах Португалии". Вопреки сопротивлению отдельных реакционеров, соответствующая конституционная реформа была одобрена большинством Национальной ассамблеи.

Новый, 7-й раздел Конституции (статьи 134 и 135) назывался "Заморская Португалия" (Ультрамар Португеш). Португалия представляла собой "трансконтинентальную нацию", состоящую из европейских и заморских провинций, гармонично интегрированных в неразрывное национальное целое.

Бывшие колонии становились полноправными провинциями, чья "политико-административная организация соответствует местным географическим условиям и социальной среде".

В общем, как твердила пропаганда: "Наша Империя является единым организмом, который не может быть разделён. Ни моря, ни расы не могут разрушить национального единства".

Министерство колоний было официально переименовано в министерство заморских дел (Министериу ди Ультрамар), сами слова "колонии" и "Португальская колониальная империя" оказались под строжайшим запретом цензуры.

Формально, с 1951 года Мозамбик или Макао ничем не отличались от Алентежу, Алгарве или Траз-уж-Монтиш. Но было одно большое "но". Коренное население колоний, согласно модной тогда концепции "ассимиляции", официально делилось на две категории.

Впервые деление было введено "Политическим, социальным и уголовным Статутом Анголы и Мозамбика" в 1926 году, в 1933 году распространено на все колонии Законодательным декретом № 39/666.

Согласно ним, туземное население делилось на две большие категории - "ассимиладуш" и "индиженуш".

Первые обладали "всеми правами и обязанностями португальского гражданина". Для вхождения в эту категорию туземец по достижение 18 лет должен был уметь говорить по-португальски, исповедовать христианство, носить европейское платье и быть способны материально обеспечить себя и свою семью (жены и дети автоматически получали статус "ассимиладуш"). При вхождении в данную категорию требовалось предоставить двух гарантов из числа полноправных португальских граждан и подписать декларацию верности Португалии.

В мае 1954 года всё население Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи и азиатских провинций получило португальское гражданство. Разделение на две категории было сохранено в Анголе, Мозамбике и Гвинее.

К 1960 году в Анголе было 30 089 "ассимиладуш" (0,74 % туземного населения), в Мозамбике - 25 149 (0,44 %), в Гвинее -1 498 (0,29 %).

Так что 99 с лишним % туземного населения этих провинций определялись законом как "лица негритянской расы или их потомки… которые не имеют должного образования и социальных качеств, необходимых для полного исполнения прав и обязанностей португальских граждан".

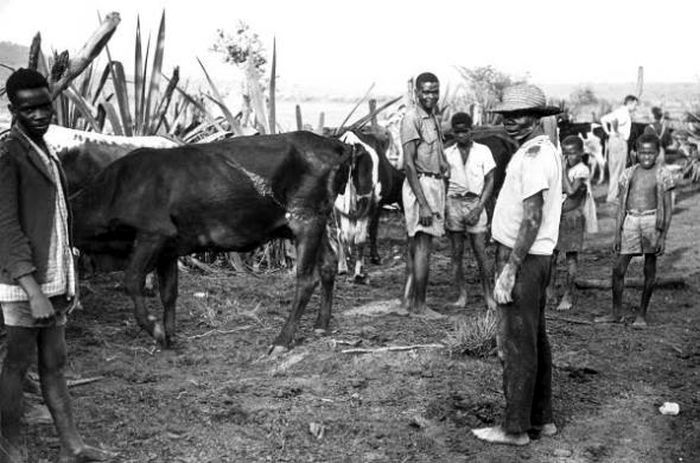

Они были обязаны всегда при себе иметь удостоверение личности "кадемата", без разрешения администрации не могли покидать места постоянного проживания, не имели права брать кредиты и совершать крупные покупки, участвовать в политической жизни. И главное, обязаны были трудиться по указанию властей, ибо "каждый обитатель португальских колоний имеет моральные и юридические обязательства собственным трудом добывать средства к существованию и улучшению своего социального положения".

Именно система принудительного труда, оформленная Трудовым кодексом 1914 года, и вызывала наибольшее осуждение международного сообщества.

Туземцы привлекались к общественным работам - строительству портов и дорог. Но прежде всего основными формами явилась принудительная контрактация на полгода для работы на шахтах и сельскохозяйственных плантациях, а также распространённая на севере Анголы и Мозамбика система принудительного культивирования экспортных культур.

В такой системе африканцы получали от компаний семена, от администрации - квоты по посевной площади, и продавали урожай компании по фиксированной цене гораздо ниже рыночной.

Как написал в своём докладе о принудительном труде в 1947 году Гальван:

"В некоторых отношениях такое положение хуже откровенного рабства. Рабовладелец, покупая раба, рассматривал его как свой актив, был заинтересован в сохранении его жизни и здоровья, так же как заботился о лошади или быке. Сегодняшний предприниматель рабов не покупает, он просто арендует их у правительства, и хотя работник имеет статус свободного человека, его хозяину наплевать на его жизнь или здоровье. Если работник умрёт, хозяин всегда получит замену от властей".

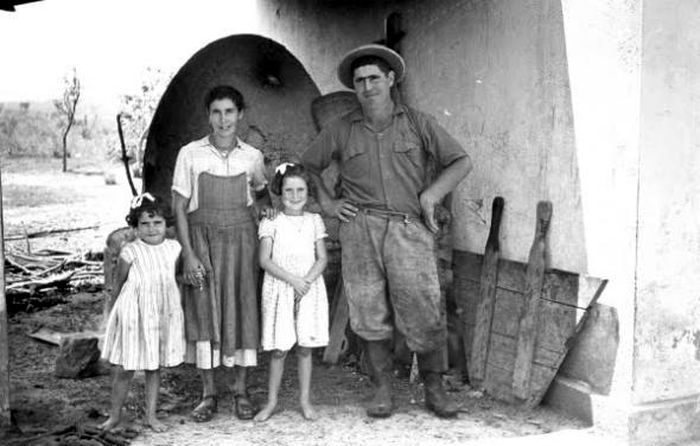

Ещё одной особенностью португальских колоний был большой процент белого населения. С конца 1940-х годов режим развернул большую программу переселения белых колонистов в Африке.

В Анголе количество белых выросло с 44 тысяч в 1940-м до 200 тысяч в 1960-м, в Мозамбике - с 27,5 тысяч до 80 тысяч.

В 1950-е власти перевозили целые деревни в Центральную Анголу, давая каждой семье по 30 акров земли и предоставляя бесплатных африканских работников.

Данное переселение привело к целому ряду отрицательных эффектов. Большинство переселенцев было бедными крестьянами из отсталых районов Португалии, нередко неграмотными. На новом месте они нередко разорялись, пополняя собой растущие белые трущобы (музекуш) Луанды и Лоренсу-Маркиша.

Белая бедность и безработица стала уникальным явлением, отличавшим Португальскую Африку от других европейских колоний. Корреспондент "Монд" в 1960 говорил о 20 тысячах белых безработных в Анголе, "Обсервер" в 1961 писал, что из 50 тысяч белых жителей Луанды 10 тыс. не имеют работу.

Сформировался своеобразный слой "люмпен-колониата", чрезвычайно далёкий от цивилизаторского идеала лузотропикалистов, нередко поражённый самым диким расизмом, первыми жертвами которого становились как раз наиболее просвещённые африканцы из числа "ассимиладуш".

Всё это вело к всё большему отчуждению разных групп населения и росту межрасовой напряжённости. Английские путешественники, бывавшие в Анголе в 50-е годы удивлялись изменениям по сравнению с 30-ми годами, наиболее ярким из которых явилось появление большого количества заведений "только для белых".

Ничего удивительного в том, что многие "ассимиладуш" в это время увлекаются идеями независимости.