Пешком по Буде

В Буде мы поселились в отеле прямо у самого подножия Будайской крепости. В принципе, все, что мы хотели посмотреть в этой части Будапешта, находилось как раз в ней: Рыбацкий бастион, собор Матьяша, музей-аптека, старинный фуникулер с деревянными вагончиками, а еще подземные лабиринты, побывать в которых мы сначала не планировали, но кои нам советовали очень многие, а потому мы их тоже в самый последний момент вставили в свой маршрут. Ну, и, конечно же, самое грандиозное здание на правом берегу Дуная, если смотреть на него с берега противоположного - бывший королевский дворец.

К крепости мы поднялись по в меру крутой лестнице - она находилась гораздо ближе к нашему отелю, чем фуникулер.

2.

3.

4.

5.

И вскоре оказались у ее стен. Будайская крепость оказалась крепостью в самом настоящем смысле этого слова. Мало того, что стоит она на высоком холме, меня поразили ее стены: высокие, сложенные из красного кирпича и камня (я специально сфотографировала кладку одной из ее башен - вот так, кирпич и камень вперемешку) - брать такую врагам, наверное, было не позавидовать.

6.

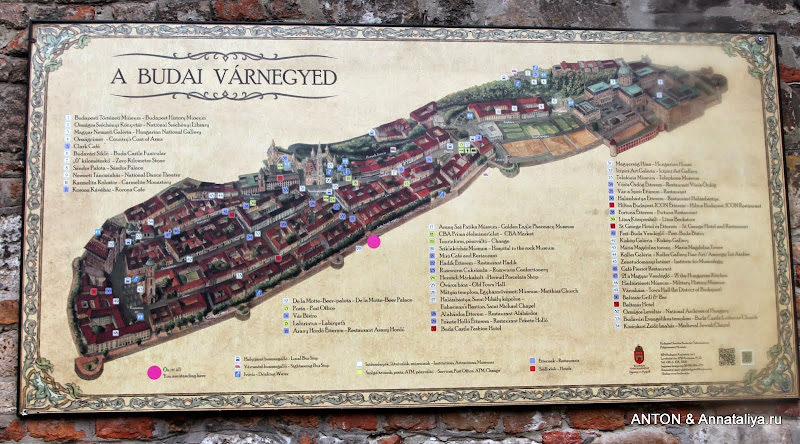

Когда же мы вошли внутрь, то впечатлились и ее размерами. Охватить ее из конца в конец взором не получалось. А еще, что было поразительно, сейчас крепость жила своей жизнью. Это был, своего рода, город в городе со своим транспортом, жилыми домами, магазинами, кафе, ресторанами, храмами и памятниками. Удивительное дело!

Схема.

7.

Подъем в крепость.

8.

Внутри.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ратуша.

16.

Современный президентский дворец. Много охранников видите? :)

17.

И такое тоже есть.

18.

"Я хочу стать настоящим котиком. Буду пить молочко и есть сметанку!"

"А мышек ловить тоже будешь?"

"Нет, я буду домашним котиком, а дома мышек не бывает!" :))

19.

Будайская крепость старая. Она появилась еще аж в 13 столетии, хотя свой современный облик получила только пять веков спустя. На месте полностью разрушенного средневекового готического замка в битве с турками, там возвели королевский дворец в стиле барокко. Правда, королевской резиденцией он так никогда и не стал. Императрица Мария-Терезия не планировала часто останавливаться в нем. Поэтому сначала она отдала его крыло монахиням какого-то монастыря. Но монахини в ту пору были скромные, баррочные навороты дворца их сильно смущали, и вскоре они перебрались оттуда в другое место. Тогда дворец передали студентам университета из города Надьсомбат, но и они там надолго не задержались. В итоге в первой половине 19 века дворец все-таки служил резиденцией Габсбургов, хотя бывали они в нем нечасто. А во второй половине его решили перестроить и сделать еще больше и красивее. Сделали. В общем, сейчас в нем располагаются национальная библиотека, национальная галерея и музей истории Будапешта.

20.

Входные ворота.

21.

Я на фоне.

22.

Но, вообще, я этак мощно перекинулась рассказывать вам о дворце, забыв о самой крепости, что сама себе удивляюсь. По крайней мере, надо еще сказать, что ЮНЕСКО внесло Будайскую крепость в свой список культурного наследия и теперь ее мощно охраняют.

Кстати, если сравнивать Буду и Пешт, то именно благодаря Будайской крепости Буда произвела на нас большое впечатление и понравилась больше Пешта. Очень приятно там гулять среди маленьких симпатичных домиков, заходить в кафешечки, смотреть на памятники… Кстати, вообще, самым первым, что мы увидели в крепости, был памятник графу Андрашу Хадику, бронзовому мужчине верхом на бронзовом коне. Этот дяденька был австрийским фельдмаршалом, героем Семилетней войны и фаворитом Марии-Терезии. В народе его называли «гусаром из гусар», а на памятнике есть надпись, которая полностью его характеризует и рассказывает о подвигах: «Андраш Хадик благодаря своей доблести и таланту возвысился из простого гусара до маршала. Он сражался с турками, а затем участвовал в войне за австрийское наследство. Бывал почти на каждом поле сражений Европы. Сначала заслужил звание офицера, потом полковника, и, наконец, главнокомандующего армией. За свои военные заслуги получил графский титул. Позднее стал военным и гражданским губернатором Трансильвании, президентом военного совета. Он первым первым в Венгрии предложил освободить крепостных».

23.

Но, в принципе, самый главный памятник в Будайской крепости другой, который стоит в самом красивом месте - рядом с Рыбацким бастионом и собором Матьяша. Это памятник основателю Венгерского государства королю Иштвану Первому, причисленному к лику святых. Тоже, кстати, на коне.

24.

Ну, а теперь я расскажу вам, собственно, о соборе святого Матьяша, так сказать, о главном храме Будайской крепости.

25.

Вообще, точных сведений о том, когда был построен этот собор, не сохранилось. Но его история умопомрачающая. Согласно легенде, первый камень при строительстве храма здесь заложили в 1015 году, но через два столетия он был вчистую разрушен татаро-монголами. Построили новый. И спустя сто лет перестроили. Ну, а еще через сто лет, в 15 веке, во времена правления Матьяша Корвина, храм снова обновили, да еще и расширили, возвели высокую южную башню, украсили ее королевским гербом и изображением ворона - символом правившего монарха. С тех пор в народе эту церковь так и стали называть - собором короля Матьяша.

Но когда Буду захватили турки, они превратили собор в мечеть, а все имущество разграбили. Но потом турок из города выгнали, и храм снова стал католическим.

26.

Он действительно очень красив. Даня вредно раскапризничался, когда мы шли к нему, но, как только увидел шпиль и услышал, что мы идем внутрь, моментально успокоился и разулыбался. Любит он у нас разные церкви, да. :) Конечно, собор Матьяша сейчас действует и продолжает быть главным храмом Буды. Но так как на галереях у него музей религиозного искусства, вход в него для туристов сделали платным. Но оно того стоит. Поразительные росписи!

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Найдите Даню. :))

39.

Кстати, хотя я - совсем не фанатка всевозможных религий, музей мне тоже очень понравился. Там была небольшая экспозиция, посвященная реставрации, и можно было увидеть древнего петушка, всяких шары и звезды, которые раньше украшали башню.

40.

41.

Копия священной короны Венгрии и скипетра.

42.

А еще, как оказалось, в 19-ом, а особенно в середине 20-ого века венгры очень увлекались закапыванием в храме всевозможных памятных капсул с разными посланиями и предметами. Самую первую там закопали в 1882 году, а последнюю в начале 1960-х.

Капсулы.

43.

Так вот, сейчас их всех откопали, посмотрели, что внутри, подреставрировали содержимое и закопали обратно.

Послания.

44.

Больше всего меня потрясли два момента. Сигарета, которая была вложена в капсулу в 1930-х. Разумеется, за 80 лет она маленько поистрепалась: бумага иссохла, а табак, когда ее достали, высыпался. Что вы думаете, я не случайно написала, что венгры - фанаты всяких капсул. Они сигарету… тоже отреставрировали. Как? - не знаю, не спрашивайте, но на стенде с аннотацией было написано, что снова положили в капсулу и закопали. А второй поразивший меня момент, - это то, что в капсулу конца 1950-х заложили марку, посвященную венгро-советской дружбе. И на ней изображена башня нашего Московского кремля.

45.

В общем, интересный собор Матьяша, да.

Ну, а нас по программе ждал Рыбацкий бастион.

46.

Вообще, честно признаюсь, мы с Антоном долго гадали, почему эта симпатичная крепостная стена с несколькими белоснежными башенками, откуда открывается великолепный вид на Дунай и Пешт, называется Рыбацким бастионом. Рыбаки, что ли, ее строили? И зачем им такая чудо-крепость? Прямо внутри крепости Будайской?

47.

Гадали мы, гадали, но так ни до чего вразумительного сами и не дошли, полезли книжку читать. Ну, и вычитали, что раньше здесь находился рыбный рынок, а ближайшие кварталы принадлежали рыбацкой артели. И рыбаки во время осады города обычно защищали именно этот участок крепостной стены. Ну, а Рыбацкий бастион возвели уже чисто для красоты в 1905 году. Белые башенки, коих тут семь штук, символизируют венгерские племена, которые пришли на территорию современной Венгрии в 9 веке.

48.

49.

50.

Художник.

51.

Там еще и концерт был.

52.

Виды.

53.

54.

55.

Ну, а теперь расскажу вам о музее-аптеке. Признаться, Антон, когда готовил маршрут по Буде, его в маршрут не включил. Но я, едва только открыла путеводитель, чтобы прочесть, что там вообще в этой Буде, попала на описание как раз этого музея. «Это - судьба!» - решила я, тем более, что на медицину уже запала очень давно. Я, вообще, жалею, что в свое время не связала с ней свою жизнь. Занималась бы сейчас полезным делом, лечила бы людей… Ну, да ладно, что уж теперь… В общем, в музей-аптеку «Арань Шаш» (это значит «Золотой орел») мы сходили.

Изначально здание, в котором теперь располагается музей, строился не для аптеки. Аптека же здесь работала с середины 18 века до Первой мировой войны.

56.

Вообще же, самая первая аптека в Венгрии, которую основали граждане, а не монахи, появилась в 1647 году. И интерьер музея-аптеки воссоздан именно по тому, как выглядела она.

57.

Но это вовсе не означает, что от аптеки «Арань Шаш» тут ничего не сохранилось. Как раз большинство экспонатов: аптечная посуда, весы в стиле барокко, подставки для грузов, столики-приставки из красного мрамора, декоративные ступки, деревянная статуя святого Роха - защитника от чумы и т.д. - принадлежали именно этой аптеке.

58.

59.

60.

А самые первые аптеки в Европе появились в 9 веке, тогда их создавали по образу и подобию арабских аптек. Держали их, как я уже говорила, монахи. Но их было очень мало. Правда, вскоре появились странствующие аптекари, которые путешествовали из города в город и готовили лекарственные снадобья по море необходимости. А более богатые горожане держали дома аптечки. Королева Мария-Терезия же, в свою очередь, издала указ об открытии не менее одной аптеки в каждом графстве.

Дальше дело пошло еще лучше. В университете открылся фармацевтический факультет, и аптекарей стали готовить там уже профессионально. А это привело к увеличению числа аптек, причем, не монастырских, а чисто городских.

В музее-аптеке же, которую мы пришли осматривать, было несколько залов. В первом зале раньше аптекарь встречался с посетителями, принимал заказы и выдавал готовые лекарства. И его теперешний антураж явно не уступал тому, как этот зал выглядел в то время: ящики с лекарствами, стол выдачи, банки-склянки на полках с уже готовыми препаратами.

61.

Больше всего нас с Антоном заинтересовал рецепт середины 18 века!

62.

Кстати, что интересно, все аптеки 17-18 века обязательно контролировались врачами, несмотря на даже на то, если были открыты при монастырях. И фармацевт ни в коем случае не имел права завышать цены на лекарства сверх установленных врачом.

А во второй часть аптеки, те несколько залов, которые посетители не видели, располагалась, так называемая, алхимическая мастерская, а другими словами, то самое место, где фармацевт готовил лекарства.

63.

Вообще, аптекарей часто считали алхимиками. Точнее, даже не так. В Средневековье фармацевт и алхимик были, в общим-то, одним и тем же лицом. Алхимики же, хотя к ним сейчас и принято относиться не серьезно, в те времена были самыми настоящим двигателем науки, прежде всего, химии. Они же стремились к чему? Открыть секрет вечной жизни и формулу производства чистого золота. И хотя в итоге они не открыли ни того, ни другого, зато постигли многие химические процессы, например, научились проводить фильтрацию и дистилляцию веществ.

А веду я это всё знаете к чему? А к тому, что в музее-аптеке алхимическая лаборатория со всяческими колбами, ступками, бутылочками и прочими приспособлениями 17-18 веков тоже была. И Даниил наш Антонович первым рванул ее осматривать.

64.

65.

66.

Ингредиенты для приготовления лекарств.

67.

А знаете, что привлекло в ней нашего мальчугага? Сушеный крокодил и летучая мышь, подвешенные к потолку. Его нашему товарищу показала хозяйка музея. Она вместе со своим мужем почему-то так прониклась Даней, что сразу, едва только увидела, угостила его конфетами, а потом водила повсюду и показывала разные интересности.

68.

Ну, а нам аптека-музей тоже очень понравилась. В конце хозяйка даже спросила, не фармацевт ли я, увидев, как много всего я фотографирую. :))) Эх!

А, вот, что касается подземных лабиринтов Будайской крепости, в коих мы тоже побывали, с ними произошла интересная история. Да, нам очень многие предшественники советовали побывать в них. Собственно, мы сами тоже ничего против этих лабиринтов не имели, останавливала нас только дегустация, которая предполагалась там в одном из лабиринтовых тупичков. И останавливала нас она исключительно из-за Дани: мол, как он воспримет то, что мы на ней немного зависнем? Но хотя сейчас я и пишу эту заметку о Буде одной из первых в цикле венгерских, но, на самом деле, гуляли по Буде мы в последние дни нашего путешествия. И к тому моменту мы уже отлично знали, что Даня к дегустациям относится очень даже спокойно. Ну, да, пьют родители вино время от времени, ну, и что? В общем, убедившись, что это для него никакой не шок, что поднимать вместе с нами бокалы он не собирается, мы пришли к выводу, что и дегустацию в лабиринтах он тоже вполне переживет, а потому смело туда отправились.

69.

А дальше хлеще!

Потом-то я всё поняла, когда сама уже дома залезла в интернет и начала про будайские лабиринты собирать информацию. Эти самые лабиринты, по своей сути, объект геологический. Холм, на которой стоит Будайская крепость сложен карстом, да-да, тем самым, в котором обычно возникают пещеры. Но в Буде пещеры не возникли, сталактиты со сталагмитами не выросли, но образовались вот эти вот лабиринты. Появились они еще в доисторические времена. Но те лабиринты, которые существуют теперь, - это все-таки не совсем они. Современные лабиринты объединены с подвалами старых домов Буды. Говорят, что во время Великой Отечественной их использовали в военных целях. А в середине 1990-х решили, наконец, открыть в них нечто вроде выставки, привезли инсталляции в древнем античном стиле, оформили источник с вином (из него-то как раз и проводилась дегустация) и стали показывать всё это туристам. Мило, очень мило!

70.

Но в 2010-м или в 2011-м году в лабиринтах произошла какая-то странная история. Нет, в них никто не умер и не потерялся. Просто та фирма, которая их оформляла и собирала с туристов деньги, как-то проштрафилась. Говорят, было даже нечто вроде маски-шоу, когда полиция или какие-то другие венгерские силовые структуры ворвались в лабиринты, повязали хозяев, а сам туристический объект закрыли на долгие годы. Не могу сказать, с чем это было связано, но, говорят, что тогда на сайте лабиринтов даже появилось объявление, что они закрыты навсегда.

Однако, как это обычно бывает, навсегда не получилось. И сначала открыли один кусочек лабиринтов, а потом все полностью. Но! Экспозицию изменили совершенно. И если раньше это была безобидная античность, то теперь... ой, мамочки!...

Но по порядку!

Мы спустились вниз по темной каменной лестнице с крутыми ступенями и оказались у касс. Кассир, мужчина средних лет, продал нам два билета и сказал, что на Даню билет не требуется. И всё! Никаких вам намеков на то, что детям хотя бы до 10-12 лет туда лучше не соваться.

Впрочем, поначалу нам, конечно, было жутковато, но в меру. Вместо античных в камерах лабиринта стояли восковые фигуры, мужчины и женщины в старинных нарядах и париках, изображающие сцены из оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад». Они стояли в гротах, прямо за решетками, освещенные желтоватым светом, замершие в разных позах. Стояли под музыку, из того же самого «Бала-маскарада». В подземелье, среди тьмы, холодных каменных стен, капавшей со сводов воды это было как-то… знаете… Но, ладно, в конце концов, и не такое видали, примем за креатив.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Хотя, если в одних камерах герои были «живые», то нам встретились и такие, где они больше были похожи на «мертвых» или, в лучшем случае, на привидения: в линялых платьях, с потекшей тушью, с каким-то отрешенным взглядом… Причем, это было вовсе не недоработка создателей выставки, а так было задумано.

77.

Пошли мы дальше. А дальше музыка стихла, и мы оказались в полной тьме. То есть, совсем. Да, забыла сказать: по всему лабиринту подсветка есть и везде есть указатели, куда, собственно, топать. И мы нисколько не заблудились. Просто пошли по очередному и оказались в полной тьме. Дальше там по задумке, надо было идти, держась за канат, прибитый к стене, на ощупь. И не свечей вам в руки, ничего. Жуть!

В общем, я взяла Даню за руку, Антон нарыл в недрах рюкзака мобильный, включил подсветку. Шли мы долго, навскидку минут пять. Стена с канатом все время поворачивала, я уже давно потеряла всю ориентировку, постоянно спрашивала у Дани, не боится ли он, а Даня отвечал, что да, боится. Честно говоря, там реально было жутко, и у меня пару раз возникали идеи повернуть, на фиг, обратно. Но отрезвляла мысль, что прошли мы уже много, и скорее всего, если идти вперед, то этой темноты там осталось меньше, чем мы уже прошли. Собственно, это я и говорила постоянно Дане. Но самым стремным было то, что после, блин, восковых «мертвецов» организаторы всего этого дела могли запросто измыслить что-нибудь такое, чтобы на вас из темноты из-за поворота напрыгнул бы какой-нибудь из них. И если бы сие случилось в той атмосфере, я бы точно эти строки сейчас не писала.

Но ладно, вышли мы, наконец, через какое-то время в освещенный коридор лабиринта и вздохнули с облегчением.

78.

79.

80.

81.

Вы думаете, что на сим всё? Ха! Передохнули, пошли дальше.

82.

Ведь уже вроде бы не страшно. И тут попадается нам надгробие из красного мрамора с описанием, что, мол, в 15 веке в Венгрии его, мрамор, частенько стали использовать для таких, вот, целей.

83.

Прочитали, хм... Постепенно тьма опять стала сгущаться, а потом вдруг появился туман. Ну, знаете, такой, как обычно изображают в фильмах на кладбищах, чтобы ужаса напустить. Что за дела? И тут мы подходим к еще одному описанию на стене. Мамадарагая! Оказывается, создатели всего этого решили развить тему графа Дракулы, ну, и развили. Якобы, граф Дракула был в родстве с королем Венгрии Матьяшем Корвином. Ну, и тоже боролся за власть. А одновременно с борьбой воспылал нежной статью и любовью к какой-то здешней молодой особе. Но так оно получилось, что особу эту то ли убили, то ли она скончалась самостоятельно, в общем, почила безвременно. И Дракула так опечалился, что стал злым и жестоким и стал мстить всем своим врагам, сажать их на кол и т.д. Оттуда и пошла легенда, что он - вампир. Но мы-то, в общем-то, в курсе, что прототипом Дракулы всегда был румынский правитель Влад Цепеш. Забегая вперед, скажу, что, когда мы уже уходили из лабиринтов, то спросили у кассира, одно ли лицо их граф Дракула и Влад Цепеш. И он ответил, что вроде бы да. Но, по-моему, дядька сам был не в курсе, как-то засомневался он. В общем, на мой взгляд, придумали они тут лихую сказочку про Дракулу, и про то, что он, якобы, в этих лабиринтах сидел. Но обыграли ее хорошо, аж кровь в жилах стынет.

В общем, пошли мы дальше по тем жутким затуманенным коридорам с тусклым светом. А там в них еще музыку включили - такую, знаете, напряженную, как бывает в фильмах ужасов. Мол, вот-вот, крышка гроба откроется, и мертвец из нее вылезет. Крышка гроба, правда, так никакая и не открылась. Но сами гробы появились: старинные, окутанные паутиной.

84.

И еще могилки с крестами, ага, клетки всякие для пыток, отрубленные головы на шестах… И могила самого графа Дракулы, окутанная кладбищенским туманом больше других.

85.

Правда, Даня, к счастью, в этот раз совсем не боялся. Не напуганный он у нас еще всякими такими штуками в силу своего возраста. Зато мальчик догадался, что тем редким взрослым туристам, которые иногда нам встречались в лабиринтах, как-то не по себе, и решил их маленько попугать. И вот, представьте, лабиринты же извилистые, что будет за очередным поворотом, скрывается в полной неизвестности… Даня нашел за одним таким поворотом висящий фонарь, спроецировал на освещенную им стену свои руки, изобразил ими лапы чудовища и прокричал басом (ага, он у нас басовитый немного): «О-хо-хо!» За поворотом послышался визг. :) Ну, а потом, когда визжавшая тетенька, наконец, вышла к нам и увидела, кто ее так пугает, расхохоталась.

Но, в целом, конечно, жуть жуткая. Малолетних детишек водить туда по-любому не стоит.

86.

Кстати, последней каплей был туалет. Как в любом приличном венгерском заведении, он в лабиринтах был. Но опять же, оформленный в их духе. Когда мои мужчины оттуда вышли, первое, что они сказали, были: «Ты представляешь, он такой же каменный, как весь лабиринт, и на своде там плесень толщиной с палец!» Бррр!

87.

Ну, ладно, больше не буду вас пугать, да и вообще, планирую закругляться. В конце концов, наступал вечер, и мы решили, что закончить его нам снова надо в купальнях «Сечени», а потому решили спускаться из Будайской крепости на фуникулере и отправляться в них.

Фуникулер же здесь примечательный и древний. Открыли его в 1870-м году, а идея создания принадлежала Эдёну Сечени - сыну того самого графа Иштвана Сечени, который подал мысль построить, наконец, полноценный мост через Дунай, тот самый Цепной, о котором я вам рассказывала в своей предыдущей заметке.

Так вот, фуникулер открыли, и он стал вторым таким сооружением в Европе после подобного фуникулера во французском Лионе. Работал он на паровой тяге. Но во время Второй мировой войны фуникулер сильно пострадал, и после того, как она закончилась, его полностью забрали. А восстановили сие транспортное средство в 1986-м. Конечно, теперь он ходил не на пару, но реставраторы сделали все так, чтобы впечатления о его старинности сохранились. Вагончики сделаны из дерева, они состоят как бы из трех секций, в каждой из них - по деревянной скамейке. Павильоны на верхней и нижней станции тоже «старинные» - из дерева и стекла.

88.

Мало того, не знаю, как на нижней, но на верхней станции мы, пока ждали свой вагончик, подробно рассмотрели механизм действия фуникулера - большое зубчатое колесо, которое, как я понимаю, держит трос. Жалко только, что поднимает и спускает вагончики фуникулер слишком быстро - всего лишь одну минуту. Длина его пути - 95 метров, а угол наклона 48 градусов.

89.

90.

91.

92.

Мы спустились вниз, посмотрели на туннель через скалы, на Знак нулевого километра, откуда отсчитывается протяженность главных дорог Венгрии, съели по мороженому и отправились купаться.

93.

94.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мои другие рассказы из этого путешествия:

2014 год, август-сентябрь:

Венгрия. Будапешт. Пешком по Пешту

Венгрия, Словения, Швейцария. Фотообзор: Под тремя европейскими флагами

К крепости мы поднялись по в меру крутой лестнице - она находилась гораздо ближе к нашему отелю, чем фуникулер.

2.

3.

4.

5.

И вскоре оказались у ее стен. Будайская крепость оказалась крепостью в самом настоящем смысле этого слова. Мало того, что стоит она на высоком холме, меня поразили ее стены: высокие, сложенные из красного кирпича и камня (я специально сфотографировала кладку одной из ее башен - вот так, кирпич и камень вперемешку) - брать такую врагам, наверное, было не позавидовать.

6.

Когда же мы вошли внутрь, то впечатлились и ее размерами. Охватить ее из конца в конец взором не получалось. А еще, что было поразительно, сейчас крепость жила своей жизнью. Это был, своего рода, город в городе со своим транспортом, жилыми домами, магазинами, кафе, ресторанами, храмами и памятниками. Удивительное дело!

Схема.

7.

Подъем в крепость.

8.

Внутри.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ратуша.

16.

Современный президентский дворец. Много охранников видите? :)

17.

И такое тоже есть.

18.

"Я хочу стать настоящим котиком. Буду пить молочко и есть сметанку!"

"А мышек ловить тоже будешь?"

"Нет, я буду домашним котиком, а дома мышек не бывает!" :))

19.

Будайская крепость старая. Она появилась еще аж в 13 столетии, хотя свой современный облик получила только пять веков спустя. На месте полностью разрушенного средневекового готического замка в битве с турками, там возвели королевский дворец в стиле барокко. Правда, королевской резиденцией он так никогда и не стал. Императрица Мария-Терезия не планировала часто останавливаться в нем. Поэтому сначала она отдала его крыло монахиням какого-то монастыря. Но монахини в ту пору были скромные, баррочные навороты дворца их сильно смущали, и вскоре они перебрались оттуда в другое место. Тогда дворец передали студентам университета из города Надьсомбат, но и они там надолго не задержались. В итоге в первой половине 19 века дворец все-таки служил резиденцией Габсбургов, хотя бывали они в нем нечасто. А во второй половине его решили перестроить и сделать еще больше и красивее. Сделали. В общем, сейчас в нем располагаются национальная библиотека, национальная галерея и музей истории Будапешта.

20.

Входные ворота.

21.

Я на фоне.

22.

Но, вообще, я этак мощно перекинулась рассказывать вам о дворце, забыв о самой крепости, что сама себе удивляюсь. По крайней мере, надо еще сказать, что ЮНЕСКО внесло Будайскую крепость в свой список культурного наследия и теперь ее мощно охраняют.

Кстати, если сравнивать Буду и Пешт, то именно благодаря Будайской крепости Буда произвела на нас большое впечатление и понравилась больше Пешта. Очень приятно там гулять среди маленьких симпатичных домиков, заходить в кафешечки, смотреть на памятники… Кстати, вообще, самым первым, что мы увидели в крепости, был памятник графу Андрашу Хадику, бронзовому мужчине верхом на бронзовом коне. Этот дяденька был австрийским фельдмаршалом, героем Семилетней войны и фаворитом Марии-Терезии. В народе его называли «гусаром из гусар», а на памятнике есть надпись, которая полностью его характеризует и рассказывает о подвигах: «Андраш Хадик благодаря своей доблести и таланту возвысился из простого гусара до маршала. Он сражался с турками, а затем участвовал в войне за австрийское наследство. Бывал почти на каждом поле сражений Европы. Сначала заслужил звание офицера, потом полковника, и, наконец, главнокомандующего армией. За свои военные заслуги получил графский титул. Позднее стал военным и гражданским губернатором Трансильвании, президентом военного совета. Он первым первым в Венгрии предложил освободить крепостных».

23.

Но, в принципе, самый главный памятник в Будайской крепости другой, который стоит в самом красивом месте - рядом с Рыбацким бастионом и собором Матьяша. Это памятник основателю Венгерского государства королю Иштвану Первому, причисленному к лику святых. Тоже, кстати, на коне.

24.

Ну, а теперь я расскажу вам, собственно, о соборе святого Матьяша, так сказать, о главном храме Будайской крепости.

25.

Вообще, точных сведений о том, когда был построен этот собор, не сохранилось. Но его история умопомрачающая. Согласно легенде, первый камень при строительстве храма здесь заложили в 1015 году, но через два столетия он был вчистую разрушен татаро-монголами. Построили новый. И спустя сто лет перестроили. Ну, а еще через сто лет, в 15 веке, во времена правления Матьяша Корвина, храм снова обновили, да еще и расширили, возвели высокую южную башню, украсили ее королевским гербом и изображением ворона - символом правившего монарха. С тех пор в народе эту церковь так и стали называть - собором короля Матьяша.

Но когда Буду захватили турки, они превратили собор в мечеть, а все имущество разграбили. Но потом турок из города выгнали, и храм снова стал католическим.

26.

Он действительно очень красив. Даня вредно раскапризничался, когда мы шли к нему, но, как только увидел шпиль и услышал, что мы идем внутрь, моментально успокоился и разулыбался. Любит он у нас разные церкви, да. :) Конечно, собор Матьяша сейчас действует и продолжает быть главным храмом Буды. Но так как на галереях у него музей религиозного искусства, вход в него для туристов сделали платным. Но оно того стоит. Поразительные росписи!

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Найдите Даню. :))

39.

Кстати, хотя я - совсем не фанатка всевозможных религий, музей мне тоже очень понравился. Там была небольшая экспозиция, посвященная реставрации, и можно было увидеть древнего петушка, всяких шары и звезды, которые раньше украшали башню.

40.

41.

Копия священной короны Венгрии и скипетра.

42.

А еще, как оказалось, в 19-ом, а особенно в середине 20-ого века венгры очень увлекались закапыванием в храме всевозможных памятных капсул с разными посланиями и предметами. Самую первую там закопали в 1882 году, а последнюю в начале 1960-х.

Капсулы.

43.

Так вот, сейчас их всех откопали, посмотрели, что внутри, подреставрировали содержимое и закопали обратно.

Послания.

44.

Больше всего меня потрясли два момента. Сигарета, которая была вложена в капсулу в 1930-х. Разумеется, за 80 лет она маленько поистрепалась: бумага иссохла, а табак, когда ее достали, высыпался. Что вы думаете, я не случайно написала, что венгры - фанаты всяких капсул. Они сигарету… тоже отреставрировали. Как? - не знаю, не спрашивайте, но на стенде с аннотацией было написано, что снова положили в капсулу и закопали. А второй поразивший меня момент, - это то, что в капсулу конца 1950-х заложили марку, посвященную венгро-советской дружбе. И на ней изображена башня нашего Московского кремля.

45.

В общем, интересный собор Матьяша, да.

Ну, а нас по программе ждал Рыбацкий бастион.

46.

Вообще, честно признаюсь, мы с Антоном долго гадали, почему эта симпатичная крепостная стена с несколькими белоснежными башенками, откуда открывается великолепный вид на Дунай и Пешт, называется Рыбацким бастионом. Рыбаки, что ли, ее строили? И зачем им такая чудо-крепость? Прямо внутри крепости Будайской?

47.

Гадали мы, гадали, но так ни до чего вразумительного сами и не дошли, полезли книжку читать. Ну, и вычитали, что раньше здесь находился рыбный рынок, а ближайшие кварталы принадлежали рыбацкой артели. И рыбаки во время осады города обычно защищали именно этот участок крепостной стены. Ну, а Рыбацкий бастион возвели уже чисто для красоты в 1905 году. Белые башенки, коих тут семь штук, символизируют венгерские племена, которые пришли на территорию современной Венгрии в 9 веке.

48.

49.

50.

Художник.

51.

Там еще и концерт был.

52.

Виды.

53.

54.

55.

Ну, а теперь расскажу вам о музее-аптеке. Признаться, Антон, когда готовил маршрут по Буде, его в маршрут не включил. Но я, едва только открыла путеводитель, чтобы прочесть, что там вообще в этой Буде, попала на описание как раз этого музея. «Это - судьба!» - решила я, тем более, что на медицину уже запала очень давно. Я, вообще, жалею, что в свое время не связала с ней свою жизнь. Занималась бы сейчас полезным делом, лечила бы людей… Ну, да ладно, что уж теперь… В общем, в музей-аптеку «Арань Шаш» (это значит «Золотой орел») мы сходили.

Изначально здание, в котором теперь располагается музей, строился не для аптеки. Аптека же здесь работала с середины 18 века до Первой мировой войны.

56.

Вообще же, самая первая аптека в Венгрии, которую основали граждане, а не монахи, появилась в 1647 году. И интерьер музея-аптеки воссоздан именно по тому, как выглядела она.

57.

Но это вовсе не означает, что от аптеки «Арань Шаш» тут ничего не сохранилось. Как раз большинство экспонатов: аптечная посуда, весы в стиле барокко, подставки для грузов, столики-приставки из красного мрамора, декоративные ступки, деревянная статуя святого Роха - защитника от чумы и т.д. - принадлежали именно этой аптеке.

58.

59.

60.

А самые первые аптеки в Европе появились в 9 веке, тогда их создавали по образу и подобию арабских аптек. Держали их, как я уже говорила, монахи. Но их было очень мало. Правда, вскоре появились странствующие аптекари, которые путешествовали из города в город и готовили лекарственные снадобья по море необходимости. А более богатые горожане держали дома аптечки. Королева Мария-Терезия же, в свою очередь, издала указ об открытии не менее одной аптеки в каждом графстве.

Дальше дело пошло еще лучше. В университете открылся фармацевтический факультет, и аптекарей стали готовить там уже профессионально. А это привело к увеличению числа аптек, причем, не монастырских, а чисто городских.

В музее-аптеке же, которую мы пришли осматривать, было несколько залов. В первом зале раньше аптекарь встречался с посетителями, принимал заказы и выдавал готовые лекарства. И его теперешний антураж явно не уступал тому, как этот зал выглядел в то время: ящики с лекарствами, стол выдачи, банки-склянки на полках с уже готовыми препаратами.

61.

Больше всего нас с Антоном заинтересовал рецепт середины 18 века!

62.

Кстати, что интересно, все аптеки 17-18 века обязательно контролировались врачами, несмотря на даже на то, если были открыты при монастырях. И фармацевт ни в коем случае не имел права завышать цены на лекарства сверх установленных врачом.

А во второй часть аптеки, те несколько залов, которые посетители не видели, располагалась, так называемая, алхимическая мастерская, а другими словами, то самое место, где фармацевт готовил лекарства.

63.

Вообще, аптекарей часто считали алхимиками. Точнее, даже не так. В Средневековье фармацевт и алхимик были, в общим-то, одним и тем же лицом. Алхимики же, хотя к ним сейчас и принято относиться не серьезно, в те времена были самыми настоящим двигателем науки, прежде всего, химии. Они же стремились к чему? Открыть секрет вечной жизни и формулу производства чистого золота. И хотя в итоге они не открыли ни того, ни другого, зато постигли многие химические процессы, например, научились проводить фильтрацию и дистилляцию веществ.

А веду я это всё знаете к чему? А к тому, что в музее-аптеке алхимическая лаборатория со всяческими колбами, ступками, бутылочками и прочими приспособлениями 17-18 веков тоже была. И Даниил наш Антонович первым рванул ее осматривать.

64.

65.

66.

Ингредиенты для приготовления лекарств.

67.

А знаете, что привлекло в ней нашего мальчугага? Сушеный крокодил и летучая мышь, подвешенные к потолку. Его нашему товарищу показала хозяйка музея. Она вместе со своим мужем почему-то так прониклась Даней, что сразу, едва только увидела, угостила его конфетами, а потом водила повсюду и показывала разные интересности.

68.

Ну, а нам аптека-музей тоже очень понравилась. В конце хозяйка даже спросила, не фармацевт ли я, увидев, как много всего я фотографирую. :))) Эх!

А, вот, что касается подземных лабиринтов Будайской крепости, в коих мы тоже побывали, с ними произошла интересная история. Да, нам очень многие предшественники советовали побывать в них. Собственно, мы сами тоже ничего против этих лабиринтов не имели, останавливала нас только дегустация, которая предполагалась там в одном из лабиринтовых тупичков. И останавливала нас она исключительно из-за Дани: мол, как он воспримет то, что мы на ней немного зависнем? Но хотя сейчас я и пишу эту заметку о Буде одной из первых в цикле венгерских, но, на самом деле, гуляли по Буде мы в последние дни нашего путешествия. И к тому моменту мы уже отлично знали, что Даня к дегустациям относится очень даже спокойно. Ну, да, пьют родители вино время от времени, ну, и что? В общем, убедившись, что это для него никакой не шок, что поднимать вместе с нами бокалы он не собирается, мы пришли к выводу, что и дегустацию в лабиринтах он тоже вполне переживет, а потому смело туда отправились.

69.

А дальше хлеще!

Потом-то я всё поняла, когда сама уже дома залезла в интернет и начала про будайские лабиринты собирать информацию. Эти самые лабиринты, по своей сути, объект геологический. Холм, на которой стоит Будайская крепость сложен карстом, да-да, тем самым, в котором обычно возникают пещеры. Но в Буде пещеры не возникли, сталактиты со сталагмитами не выросли, но образовались вот эти вот лабиринты. Появились они еще в доисторические времена. Но те лабиринты, которые существуют теперь, - это все-таки не совсем они. Современные лабиринты объединены с подвалами старых домов Буды. Говорят, что во время Великой Отечественной их использовали в военных целях. А в середине 1990-х решили, наконец, открыть в них нечто вроде выставки, привезли инсталляции в древнем античном стиле, оформили источник с вином (из него-то как раз и проводилась дегустация) и стали показывать всё это туристам. Мило, очень мило!

70.

Но в 2010-м или в 2011-м году в лабиринтах произошла какая-то странная история. Нет, в них никто не умер и не потерялся. Просто та фирма, которая их оформляла и собирала с туристов деньги, как-то проштрафилась. Говорят, было даже нечто вроде маски-шоу, когда полиция или какие-то другие венгерские силовые структуры ворвались в лабиринты, повязали хозяев, а сам туристический объект закрыли на долгие годы. Не могу сказать, с чем это было связано, но, говорят, что тогда на сайте лабиринтов даже появилось объявление, что они закрыты навсегда.

Однако, как это обычно бывает, навсегда не получилось. И сначала открыли один кусочек лабиринтов, а потом все полностью. Но! Экспозицию изменили совершенно. И если раньше это была безобидная античность, то теперь... ой, мамочки!...

Но по порядку!

Мы спустились вниз по темной каменной лестнице с крутыми ступенями и оказались у касс. Кассир, мужчина средних лет, продал нам два билета и сказал, что на Даню билет не требуется. И всё! Никаких вам намеков на то, что детям хотя бы до 10-12 лет туда лучше не соваться.

Впрочем, поначалу нам, конечно, было жутковато, но в меру. Вместо античных в камерах лабиринта стояли восковые фигуры, мужчины и женщины в старинных нарядах и париках, изображающие сцены из оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад». Они стояли в гротах, прямо за решетками, освещенные желтоватым светом, замершие в разных позах. Стояли под музыку, из того же самого «Бала-маскарада». В подземелье, среди тьмы, холодных каменных стен, капавшей со сводов воды это было как-то… знаете… Но, ладно, в конце концов, и не такое видали, примем за креатив.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Хотя, если в одних камерах герои были «живые», то нам встретились и такие, где они больше были похожи на «мертвых» или, в лучшем случае, на привидения: в линялых платьях, с потекшей тушью, с каким-то отрешенным взглядом… Причем, это было вовсе не недоработка создателей выставки, а так было задумано.

77.

Пошли мы дальше. А дальше музыка стихла, и мы оказались в полной тьме. То есть, совсем. Да, забыла сказать: по всему лабиринту подсветка есть и везде есть указатели, куда, собственно, топать. И мы нисколько не заблудились. Просто пошли по очередному и оказались в полной тьме. Дальше там по задумке, надо было идти, держась за канат, прибитый к стене, на ощупь. И не свечей вам в руки, ничего. Жуть!

В общем, я взяла Даню за руку, Антон нарыл в недрах рюкзака мобильный, включил подсветку. Шли мы долго, навскидку минут пять. Стена с канатом все время поворачивала, я уже давно потеряла всю ориентировку, постоянно спрашивала у Дани, не боится ли он, а Даня отвечал, что да, боится. Честно говоря, там реально было жутко, и у меня пару раз возникали идеи повернуть, на фиг, обратно. Но отрезвляла мысль, что прошли мы уже много, и скорее всего, если идти вперед, то этой темноты там осталось меньше, чем мы уже прошли. Собственно, это я и говорила постоянно Дане. Но самым стремным было то, что после, блин, восковых «мертвецов» организаторы всего этого дела могли запросто измыслить что-нибудь такое, чтобы на вас из темноты из-за поворота напрыгнул бы какой-нибудь из них. И если бы сие случилось в той атмосфере, я бы точно эти строки сейчас не писала.

Но ладно, вышли мы, наконец, через какое-то время в освещенный коридор лабиринта и вздохнули с облегчением.

78.

79.

80.

81.

Вы думаете, что на сим всё? Ха! Передохнули, пошли дальше.

82.

Ведь уже вроде бы не страшно. И тут попадается нам надгробие из красного мрамора с описанием, что, мол, в 15 веке в Венгрии его, мрамор, частенько стали использовать для таких, вот, целей.

83.

Прочитали, хм... Постепенно тьма опять стала сгущаться, а потом вдруг появился туман. Ну, знаете, такой, как обычно изображают в фильмах на кладбищах, чтобы ужаса напустить. Что за дела? И тут мы подходим к еще одному описанию на стене. Мамадарагая! Оказывается, создатели всего этого решили развить тему графа Дракулы, ну, и развили. Якобы, граф Дракула был в родстве с королем Венгрии Матьяшем Корвином. Ну, и тоже боролся за власть. А одновременно с борьбой воспылал нежной статью и любовью к какой-то здешней молодой особе. Но так оно получилось, что особу эту то ли убили, то ли она скончалась самостоятельно, в общем, почила безвременно. И Дракула так опечалился, что стал злым и жестоким и стал мстить всем своим врагам, сажать их на кол и т.д. Оттуда и пошла легенда, что он - вампир. Но мы-то, в общем-то, в курсе, что прототипом Дракулы всегда был румынский правитель Влад Цепеш. Забегая вперед, скажу, что, когда мы уже уходили из лабиринтов, то спросили у кассира, одно ли лицо их граф Дракула и Влад Цепеш. И он ответил, что вроде бы да. Но, по-моему, дядька сам был не в курсе, как-то засомневался он. В общем, на мой взгляд, придумали они тут лихую сказочку про Дракулу, и про то, что он, якобы, в этих лабиринтах сидел. Но обыграли ее хорошо, аж кровь в жилах стынет.

В общем, пошли мы дальше по тем жутким затуманенным коридорам с тусклым светом. А там в них еще музыку включили - такую, знаете, напряженную, как бывает в фильмах ужасов. Мол, вот-вот, крышка гроба откроется, и мертвец из нее вылезет. Крышка гроба, правда, так никакая и не открылась. Но сами гробы появились: старинные, окутанные паутиной.

84.

И еще могилки с крестами, ага, клетки всякие для пыток, отрубленные головы на шестах… И могила самого графа Дракулы, окутанная кладбищенским туманом больше других.

85.

Правда, Даня, к счастью, в этот раз совсем не боялся. Не напуганный он у нас еще всякими такими штуками в силу своего возраста. Зато мальчик догадался, что тем редким взрослым туристам, которые иногда нам встречались в лабиринтах, как-то не по себе, и решил их маленько попугать. И вот, представьте, лабиринты же извилистые, что будет за очередным поворотом, скрывается в полной неизвестности… Даня нашел за одним таким поворотом висящий фонарь, спроецировал на освещенную им стену свои руки, изобразил ими лапы чудовища и прокричал басом (ага, он у нас басовитый немного): «О-хо-хо!» За поворотом послышался визг. :) Ну, а потом, когда визжавшая тетенька, наконец, вышла к нам и увидела, кто ее так пугает, расхохоталась.

Но, в целом, конечно, жуть жуткая. Малолетних детишек водить туда по-любому не стоит.

86.

Кстати, последней каплей был туалет. Как в любом приличном венгерском заведении, он в лабиринтах был. Но опять же, оформленный в их духе. Когда мои мужчины оттуда вышли, первое, что они сказали, были: «Ты представляешь, он такой же каменный, как весь лабиринт, и на своде там плесень толщиной с палец!» Бррр!

87.

Ну, ладно, больше не буду вас пугать, да и вообще, планирую закругляться. В конце концов, наступал вечер, и мы решили, что закончить его нам снова надо в купальнях «Сечени», а потому решили спускаться из Будайской крепости на фуникулере и отправляться в них.

Фуникулер же здесь примечательный и древний. Открыли его в 1870-м году, а идея создания принадлежала Эдёну Сечени - сыну того самого графа Иштвана Сечени, который подал мысль построить, наконец, полноценный мост через Дунай, тот самый Цепной, о котором я вам рассказывала в своей предыдущей заметке.

Так вот, фуникулер открыли, и он стал вторым таким сооружением в Европе после подобного фуникулера во французском Лионе. Работал он на паровой тяге. Но во время Второй мировой войны фуникулер сильно пострадал, и после того, как она закончилась, его полностью забрали. А восстановили сие транспортное средство в 1986-м. Конечно, теперь он ходил не на пару, но реставраторы сделали все так, чтобы впечатления о его старинности сохранились. Вагончики сделаны из дерева, они состоят как бы из трех секций, в каждой из них - по деревянной скамейке. Павильоны на верхней и нижней станции тоже «старинные» - из дерева и стекла.

88.

Мало того, не знаю, как на нижней, но на верхней станции мы, пока ждали свой вагончик, подробно рассмотрели механизм действия фуникулера - большое зубчатое колесо, которое, как я понимаю, держит трос. Жалко только, что поднимает и спускает вагончики фуникулер слишком быстро - всего лишь одну минуту. Длина его пути - 95 метров, а угол наклона 48 градусов.

89.

90.

91.

92.

Мы спустились вниз, посмотрели на туннель через скалы, на Знак нулевого километра, откуда отсчитывается протяженность главных дорог Венгрии, съели по мороженому и отправились купаться.

93.

94.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мои другие рассказы из этого путешествия:

2014 год, август-сентябрь:

Венгрия. Будапешт. Пешком по Пешту

Венгрия, Словения, Швейцария. Фотообзор: Под тремя европейскими флагами