Об «инвестиционном» рубле.

Арест Кунгурыча застал его за работой об «инвестиционном» рубле ( здесь, здесь и здесь), который он должен был толкануть на российском бизнес-собрании, что прямо-таки намекает на конспирологическую версию. Ну, и комментариев набрался воз и маленькая тележка. Что, в общем-то, не удивительно, ибо от сути функционирования деньгами зависит - кто будет бенефициаром этой системы.

И указание на использование многоконтурной системы вполне закономерно, так как есть богатый опыт восстановления и создание индустриальных экономик (от социалистического Советского Союза до капиталистической нацистской Германии). Другое дело, что имеется смутное понимание: как это работало тогда, поэтому весьма сумбурное изложение о том, как это будет работать сейчас.

Начнём, собственно, с безналичного и наличного денежного контура в СССР, которые якобы не пересекались. Прочитав это утверждение, у меня сразу сложилась картина того, что условному предприятию часть денег переводили безналом, а часть привозили из банка в мешке из-под картошки, чтобы выплатить зарплату рабочим. И так по всем пунктам, где нужно одновременно наличные и безналичные деньги. В реальности, конечно же, эти контуры пересекались, а деньги на счёт предприятия приходили в безналичном виде. Как же тогда пресекалась коррупционная обналичка денег? А вот здесь появлялись другие экономические инструменты. Советское государство тратило деньги исходя из существующих фондов, в т.ч. фонда зарплаты, который подразумевал эти наличные деньги. А высчитывался этот фонд просто: все профессии и работы были разбиты на разряды и тарифные сетки, куда добавлялись различные коэффициенты (например, региональные). В итоге предприятие всегда знало: кому и сколько оно должно заплатить и на базе этой информации создавался фонд оплаты труда. И только эту сумму государство могло обналичить в банке, чтобы выдать зарплату.

Что можно сказать по этому поводу? Коррупция могла существовать и здесь. Что требовало существование контролирующих органов, типа, ОБХСС, которые следили, чтобы фонды были составлены правильно и расходовались строго по назначению. Понятное дело, что коррупция, если сравнивать с современностью, масштабами не впечатляла, но так же могла приводить к серьёзным экономическим проблемам. Например, в позднем СССР были модны «приписки». Что это значит? Например, предприятие, которое занимает ремонтом дорог, отчиталось, что отремонтировало их 100 км. Что больше, чем в прошлом году на 0,5%. В итоге помимо зарплаты получают ещё и премиальные. А в реальности сделала ремонт всего лишь 90 км, а остальные (по договорённостями с контролирующими органами) закрыла фиктивно. Понятно, что общую стоимость за фиктивный километраж они не получат, а разграбляться будут соответствующие фонды: зарплатный, ГСМ, материальный. Что, понятное дело, так же плохо скажется на экономических показателях страны. Поэтому коррупция при такой системе существовать может и коррупция не менее разрушающая, хотя и не будет так бросаться в глаза.

Второй важный вывод, что такая система может работать только при наличии сопутствующих экономических инструментов. В социалистическом СССР таким пунктом выступает нормирование всего и вся, что позволяет избежать неопределённости при расходе тех же наличных средств.

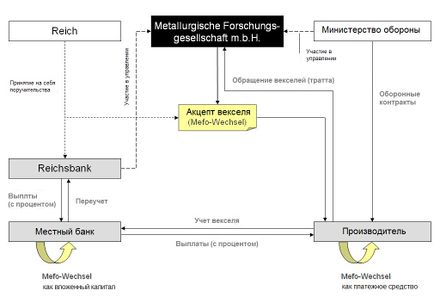

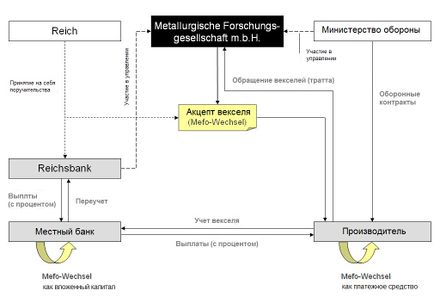

А что было в Германии? В германии использовались mefo-векселя. Они так же могли обналичиваться через банки, но в основном остались на руках у предпринимателей, видевших в них средство краткосрочного помещения своих свободных капиталов. То есть основной задаче этих векселей было не столько генерация новых денег, сколько использования существующие производства и свободные деньги предпринимателей для перезапуска экономики Германии.

К слову экономика Германии была многоконтурной и учитывала многочисленные второстепенные интересы:

· контур «наличной» денежной массы, обслуживающей сферу личного потребления основной части граждан, и их взаимные расчёты (рейхсмарки, обеспеченные золото-валютными девизами страны и рентные марки, обеспеченные 10 % стоимости всего имущества германской экономики и с/х), а также частично сферу производства экономики;

· контур социальной взаимопомощи, - льготные услуги «Силы через радость» за счёт спонсоров-работодателей, Оффа-векселя и расчётные знаки (Wertscheine), обслуживающие сферу личного потребления малоимущего населения;

· контур Мефо-векселей, безналичных «денежных переводов за поставку» и налоговых квитанций, выпускаемых для финансирования военной промышленности и смежных с ней отраслей;

· контур для накоплений паразитического (акционерного и ссудного) капитала;

· контур внешнеторговых клиринговых расчётов по импортно-экспортным контрактам;

· контур подконтрольных экономик, - оккупационных и «гетто» марок, выпускаемых для обращения в подконтрольных (неарийских) сообществах.

За счёт планирования развития экономики и чётких правил, регулирующих условия перетекания средств из одного контура в другой, проблем, связанных с денежным обращением (вплоть до 1944 г.), практически не возникало.

Замечу, что имея в наличие «печатный станок» можно решить много вопросов, за исключением печатания денег без ограничений. Даже ФРС, которые окучивают весь мир, резко сократили долларовые эмиссии, потому что рынок уже не в состоянии их освоить без риска сваливания в гиперинфляцию. Поэтому для грамотного функционирования многоконтурного денежного обращения нужно чёткое понимание: что твориться в экономике и сформировать соответствующие инструменты для регулирования перетекания денег между контурами. Это подразумевает и наличие соответствующей экономической теории, и перестройку всего экономического и правового пространства. Отдельные же телодвижения, скорее всего, приведут к бесславному фиаско, которое даст право современным мейнстримным экономистам торжествовать.

К слову почитал их критику. В основном она сводится к тому, что сам по себе «инвестиционный» рубль вызовет инфляцию. Что верно, если не использовать дополнительные инструменты контроля и перераспределения денег. А в ведении дополнительных инструментов они видят оксюморон. Когда-то было, теперь нет и быть такого не может. При этом нынешние действия Центробанка, в целом, одобряют. А его провалы с валютой списывают на то, что страна ещё не готова к функционированию нормальной (как у взрослых стран) финансовой системы. Поэтому приходится терпеть. Но самое главное - они даже не озадачиваются тем, как сможет ли страна быть в данной «системе координат» конкурентноспособной.

В общем, наблюдается патовая ситуация. С одной стороны, сторонники госрегулирования не могут сформировать понятную и грамотную стратегию развития экономики, с другой, апологеты нынешней системы не в состоянии описать будущее текущей, чтобы удовлетворить обоснованные страхи общественности. Истоки этого понятны. Любая масштабная перестройка экономики - это смена её бенефициаров со всеми вытекающими последствиями. Даже упоминание об этом называется расжиганием ненависти между социальными группами. Поэтому большинство участников дискуссии (прежде всего, экономисты) стараются этот стержень убрать. А без него разговоры о перестройки системы напоминает борьбу с тенью. Впрочем, упор на этот стержень тоже не приводит ни к чему хорошему, так как сразу переключается на шагающие мясорубки смерти, ГУЛАГ и прочие сталинские ужасы. В общем, сложно доводить до публики устройство современной и будущей экономики.

И указание на использование многоконтурной системы вполне закономерно, так как есть богатый опыт восстановления и создание индустриальных экономик (от социалистического Советского Союза до капиталистической нацистской Германии). Другое дело, что имеется смутное понимание: как это работало тогда, поэтому весьма сумбурное изложение о том, как это будет работать сейчас.

Начнём, собственно, с безналичного и наличного денежного контура в СССР, которые якобы не пересекались. Прочитав это утверждение, у меня сразу сложилась картина того, что условному предприятию часть денег переводили безналом, а часть привозили из банка в мешке из-под картошки, чтобы выплатить зарплату рабочим. И так по всем пунктам, где нужно одновременно наличные и безналичные деньги. В реальности, конечно же, эти контуры пересекались, а деньги на счёт предприятия приходили в безналичном виде. Как же тогда пресекалась коррупционная обналичка денег? А вот здесь появлялись другие экономические инструменты. Советское государство тратило деньги исходя из существующих фондов, в т.ч. фонда зарплаты, который подразумевал эти наличные деньги. А высчитывался этот фонд просто: все профессии и работы были разбиты на разряды и тарифные сетки, куда добавлялись различные коэффициенты (например, региональные). В итоге предприятие всегда знало: кому и сколько оно должно заплатить и на базе этой информации создавался фонд оплаты труда. И только эту сумму государство могло обналичить в банке, чтобы выдать зарплату.

Что можно сказать по этому поводу? Коррупция могла существовать и здесь. Что требовало существование контролирующих органов, типа, ОБХСС, которые следили, чтобы фонды были составлены правильно и расходовались строго по назначению. Понятное дело, что коррупция, если сравнивать с современностью, масштабами не впечатляла, но так же могла приводить к серьёзным экономическим проблемам. Например, в позднем СССР были модны «приписки». Что это значит? Например, предприятие, которое занимает ремонтом дорог, отчиталось, что отремонтировало их 100 км. Что больше, чем в прошлом году на 0,5%. В итоге помимо зарплаты получают ещё и премиальные. А в реальности сделала ремонт всего лишь 90 км, а остальные (по договорённостями с контролирующими органами) закрыла фиктивно. Понятно, что общую стоимость за фиктивный километраж они не получат, а разграбляться будут соответствующие фонды: зарплатный, ГСМ, материальный. Что, понятное дело, так же плохо скажется на экономических показателях страны. Поэтому коррупция при такой системе существовать может и коррупция не менее разрушающая, хотя и не будет так бросаться в глаза.

Второй важный вывод, что такая система может работать только при наличии сопутствующих экономических инструментов. В социалистическом СССР таким пунктом выступает нормирование всего и вся, что позволяет избежать неопределённости при расходе тех же наличных средств.

А что было в Германии? В германии использовались mefo-векселя. Они так же могли обналичиваться через банки, но в основном остались на руках у предпринимателей, видевших в них средство краткосрочного помещения своих свободных капиталов. То есть основной задаче этих векселей было не столько генерация новых денег, сколько использования существующие производства и свободные деньги предпринимателей для перезапуска экономики Германии.

К слову экономика Германии была многоконтурной и учитывала многочисленные второстепенные интересы:

· контур «наличной» денежной массы, обслуживающей сферу личного потребления основной части граждан, и их взаимные расчёты (рейхсмарки, обеспеченные золото-валютными девизами страны и рентные марки, обеспеченные 10 % стоимости всего имущества германской экономики и с/х), а также частично сферу производства экономики;

· контур социальной взаимопомощи, - льготные услуги «Силы через радость» за счёт спонсоров-работодателей, Оффа-векселя и расчётные знаки (Wertscheine), обслуживающие сферу личного потребления малоимущего населения;

· контур Мефо-векселей, безналичных «денежных переводов за поставку» и налоговых квитанций, выпускаемых для финансирования военной промышленности и смежных с ней отраслей;

· контур для накоплений паразитического (акционерного и ссудного) капитала;

· контур внешнеторговых клиринговых расчётов по импортно-экспортным контрактам;

· контур подконтрольных экономик, - оккупационных и «гетто» марок, выпускаемых для обращения в подконтрольных (неарийских) сообществах.

За счёт планирования развития экономики и чётких правил, регулирующих условия перетекания средств из одного контура в другой, проблем, связанных с денежным обращением (вплоть до 1944 г.), практически не возникало.

Замечу, что имея в наличие «печатный станок» можно решить много вопросов, за исключением печатания денег без ограничений. Даже ФРС, которые окучивают весь мир, резко сократили долларовые эмиссии, потому что рынок уже не в состоянии их освоить без риска сваливания в гиперинфляцию. Поэтому для грамотного функционирования многоконтурного денежного обращения нужно чёткое понимание: что твориться в экономике и сформировать соответствующие инструменты для регулирования перетекания денег между контурами. Это подразумевает и наличие соответствующей экономической теории, и перестройку всего экономического и правового пространства. Отдельные же телодвижения, скорее всего, приведут к бесславному фиаско, которое даст право современным мейнстримным экономистам торжествовать.

К слову почитал их критику. В основном она сводится к тому, что сам по себе «инвестиционный» рубль вызовет инфляцию. Что верно, если не использовать дополнительные инструменты контроля и перераспределения денег. А в ведении дополнительных инструментов они видят оксюморон. Когда-то было, теперь нет и быть такого не может. При этом нынешние действия Центробанка, в целом, одобряют. А его провалы с валютой списывают на то, что страна ещё не готова к функционированию нормальной (как у взрослых стран) финансовой системы. Поэтому приходится терпеть. Но самое главное - они даже не озадачиваются тем, как сможет ли страна быть в данной «системе координат» конкурентноспособной.

В общем, наблюдается патовая ситуация. С одной стороны, сторонники госрегулирования не могут сформировать понятную и грамотную стратегию развития экономики, с другой, апологеты нынешней системы не в состоянии описать будущее текущей, чтобы удовлетворить обоснованные страхи общественности. Истоки этого понятны. Любая масштабная перестройка экономики - это смена её бенефициаров со всеми вытекающими последствиями. Даже упоминание об этом называется расжиганием ненависти между социальными группами. Поэтому большинство участников дискуссии (прежде всего, экономисты) стараются этот стержень убрать. А без него разговоры о перестройки системы напоминает борьбу с тенью. Впрочем, упор на этот стержень тоже не приводит ни к чему хорошему, так как сразу переключается на шагающие мясорубки смерти, ГУЛАГ и прочие сталинские ужасы. В общем, сложно доводить до публики устройство современной и будущей экономики.