110. Пушкин и "хвойное дерево из трех букв" (2)

Продолжение.

Начало здесь.

2. Книжка про чудо-тайнопись начинается с весьма масштабного и настолько же смелого авторского заявления: "Данная книга занимает особое место в исследовании письменной культуры на русском языке. До нее я был убежден, что существуют тексты рукописные и печатные, после нее к ним добавились тайнописные тексты, врисованные в изображения. По сути дела речь идет об открытии совершенно особого пласта культуры, стоящего на границе между литературой и изобразительным искусством, пласта, доселе нам неизвестного" (С. 3. Выделено автором. Далее при цитировании "чудинописи" будем ограничиваться только указанием страницы).

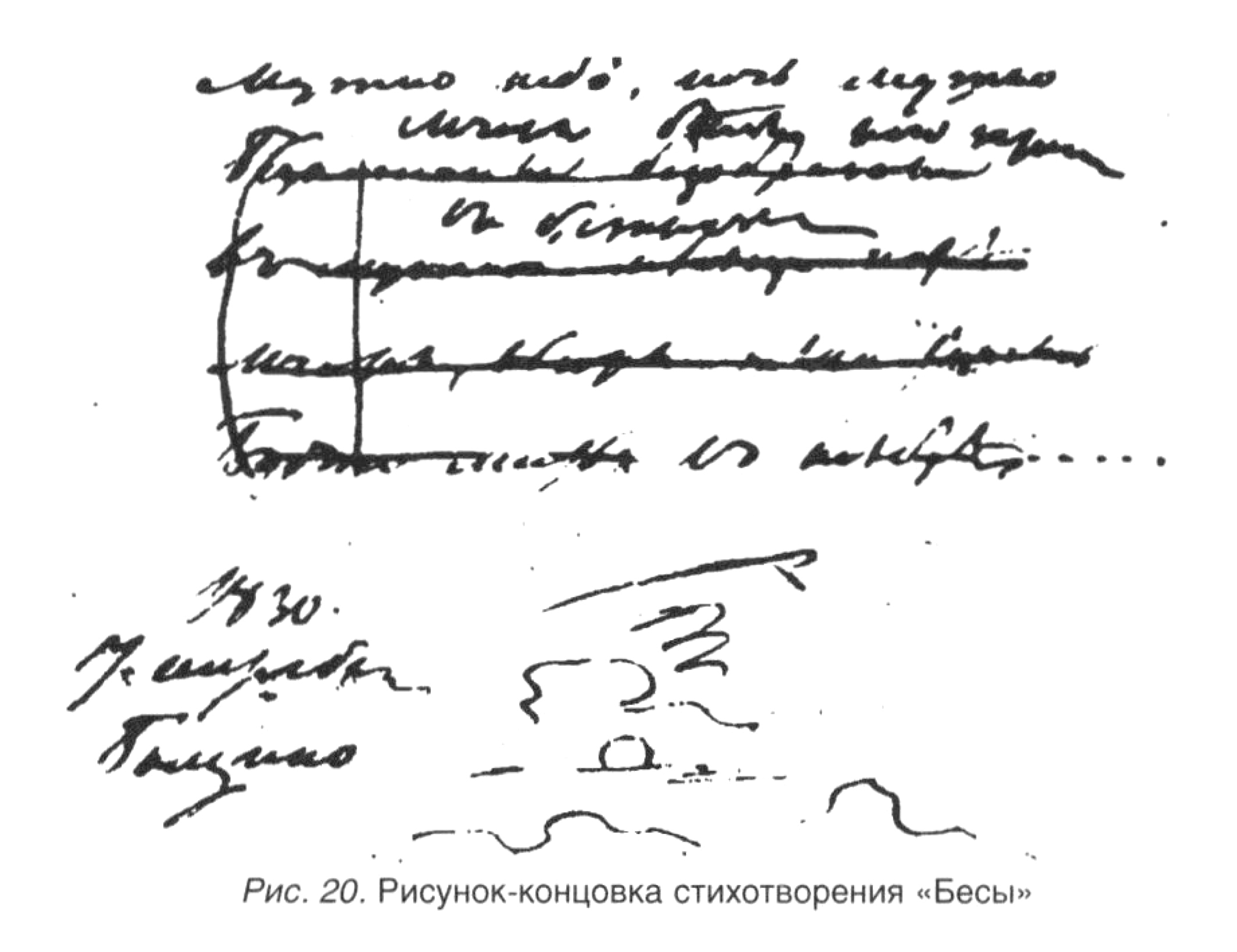

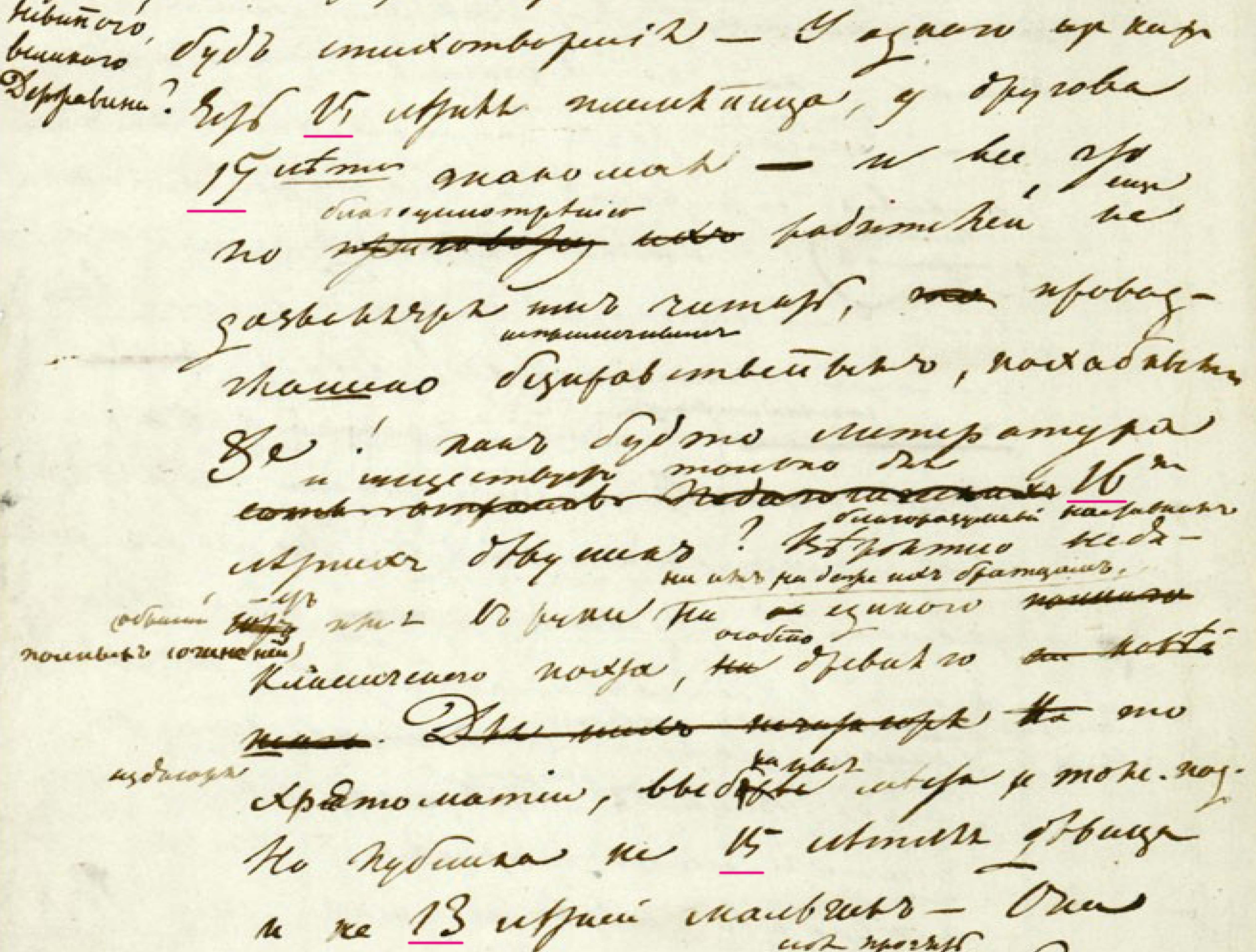

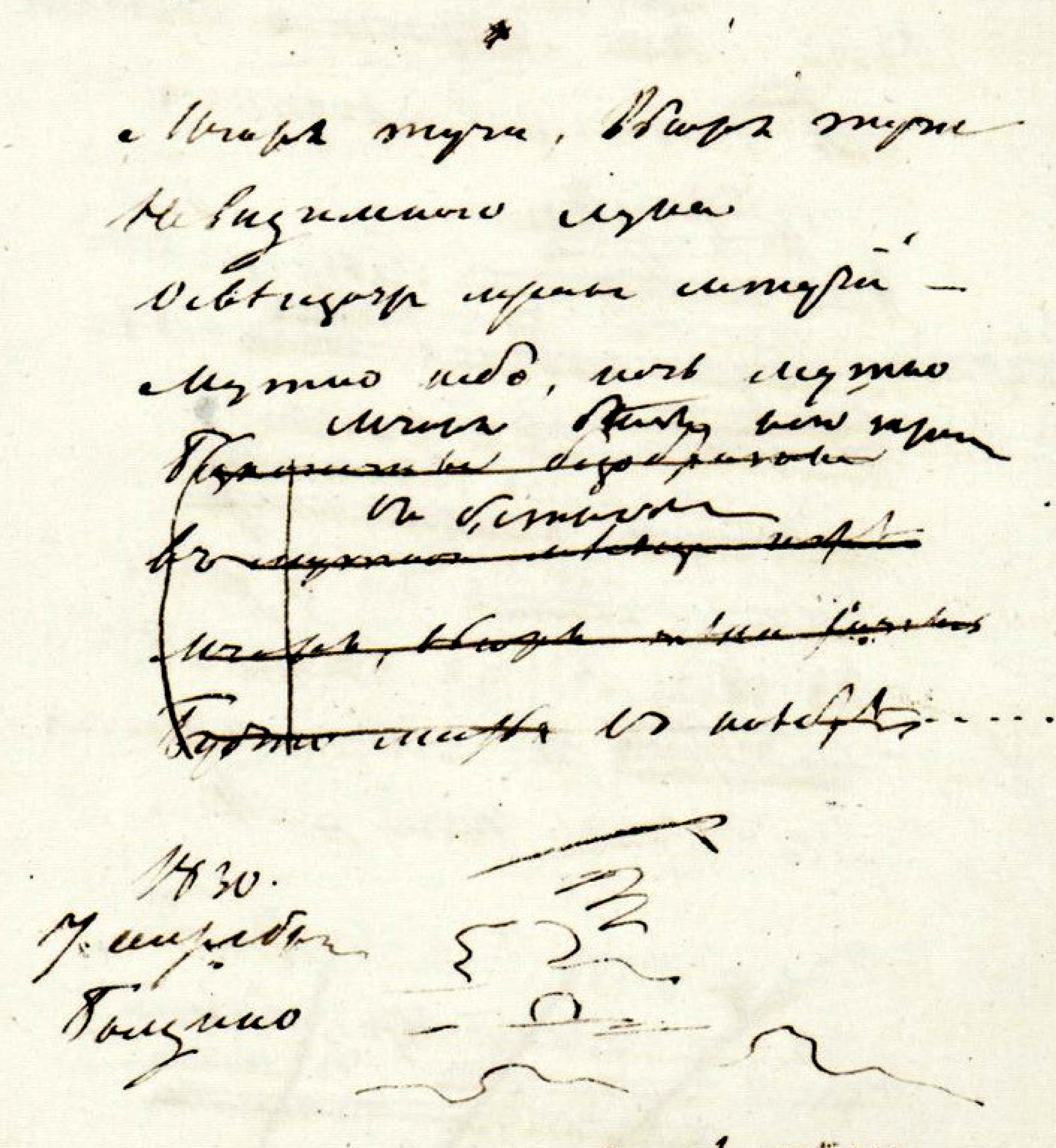

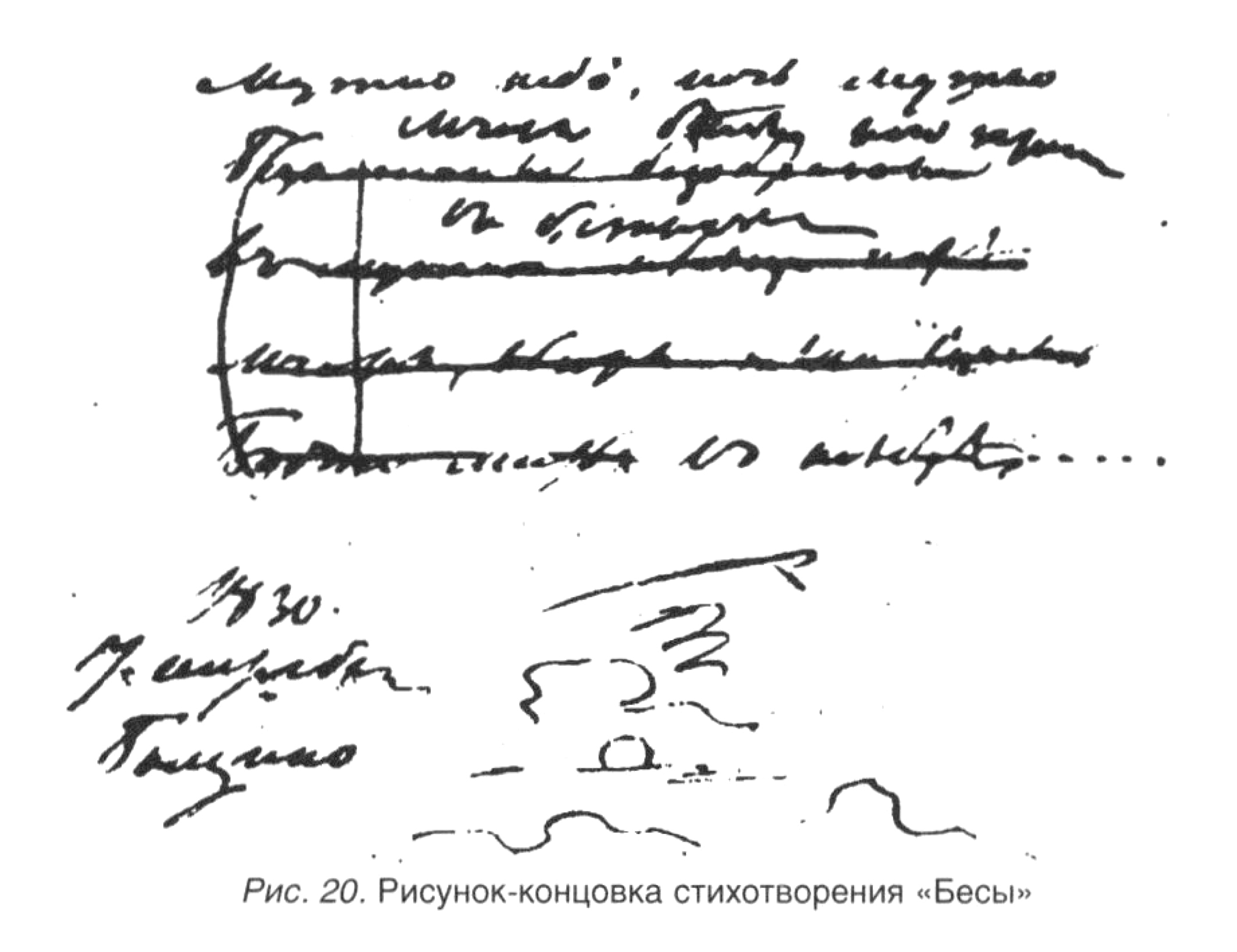

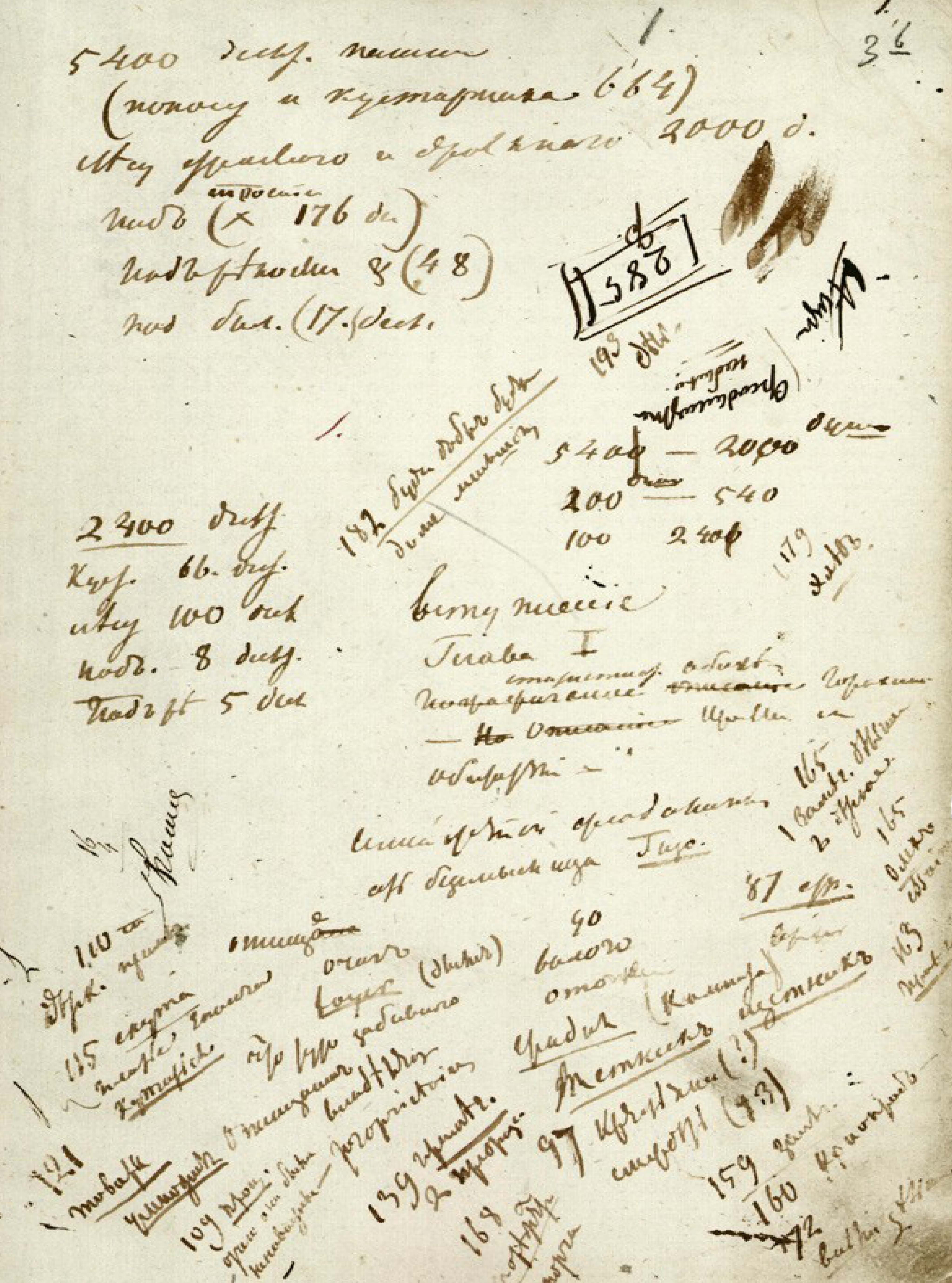

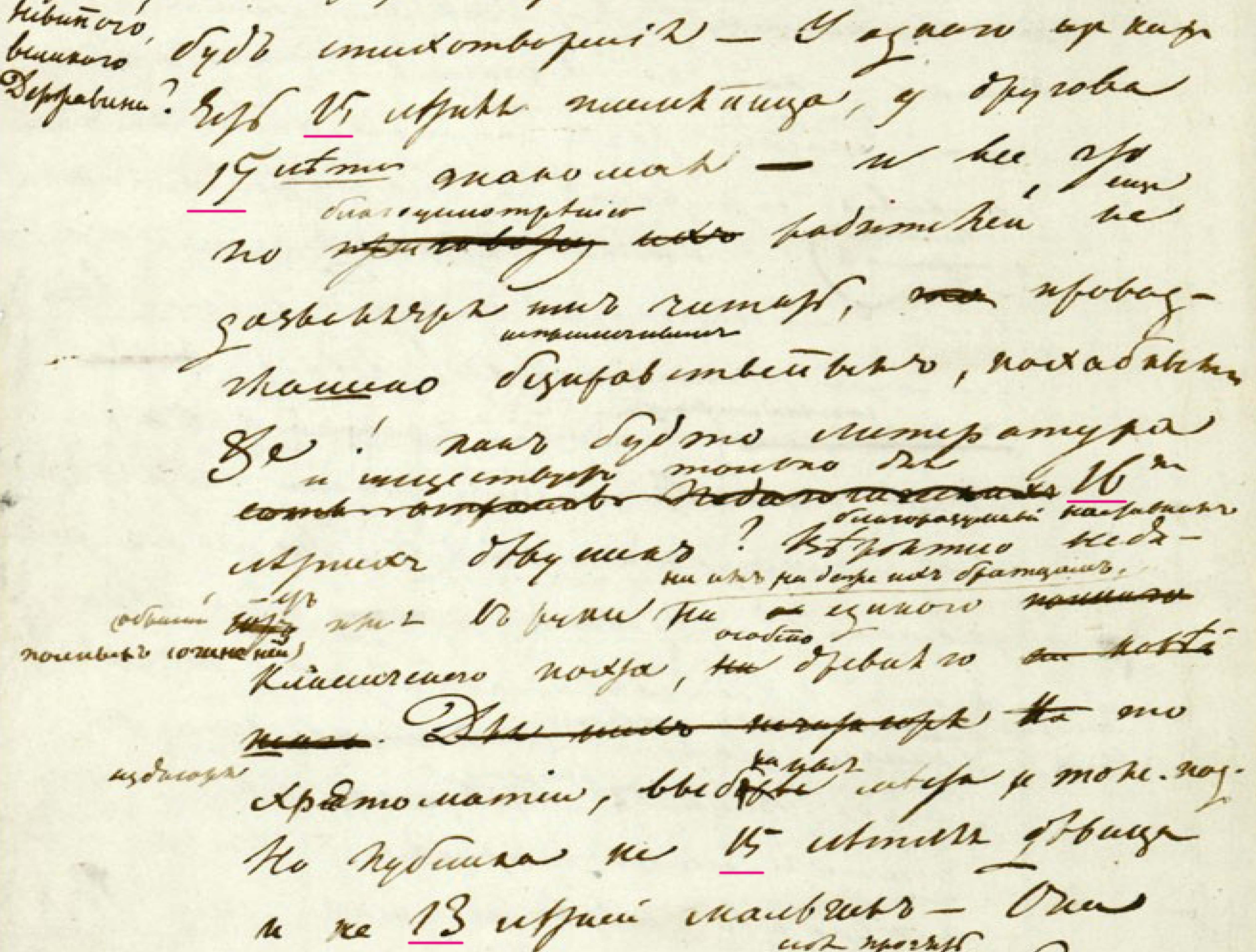

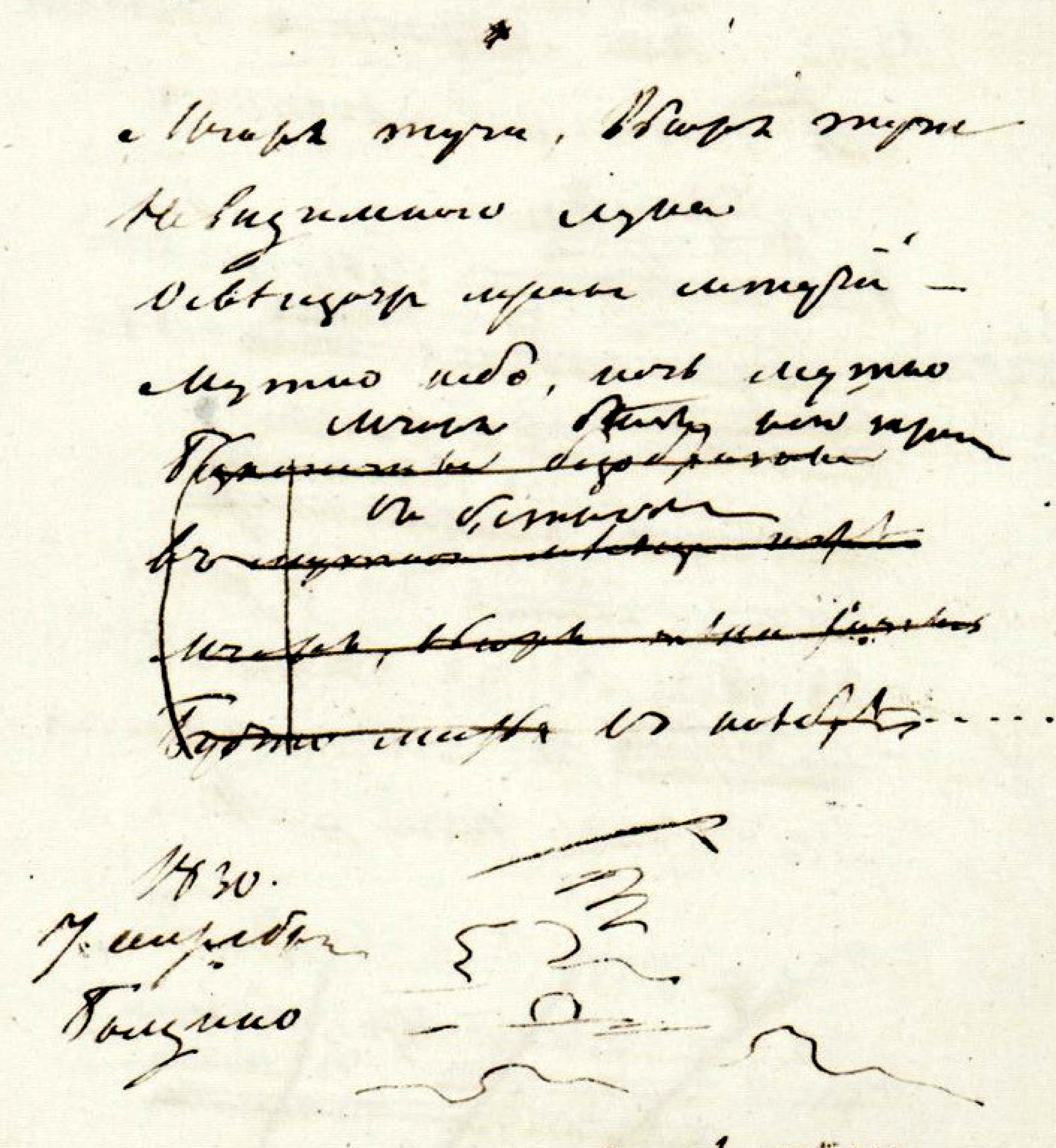

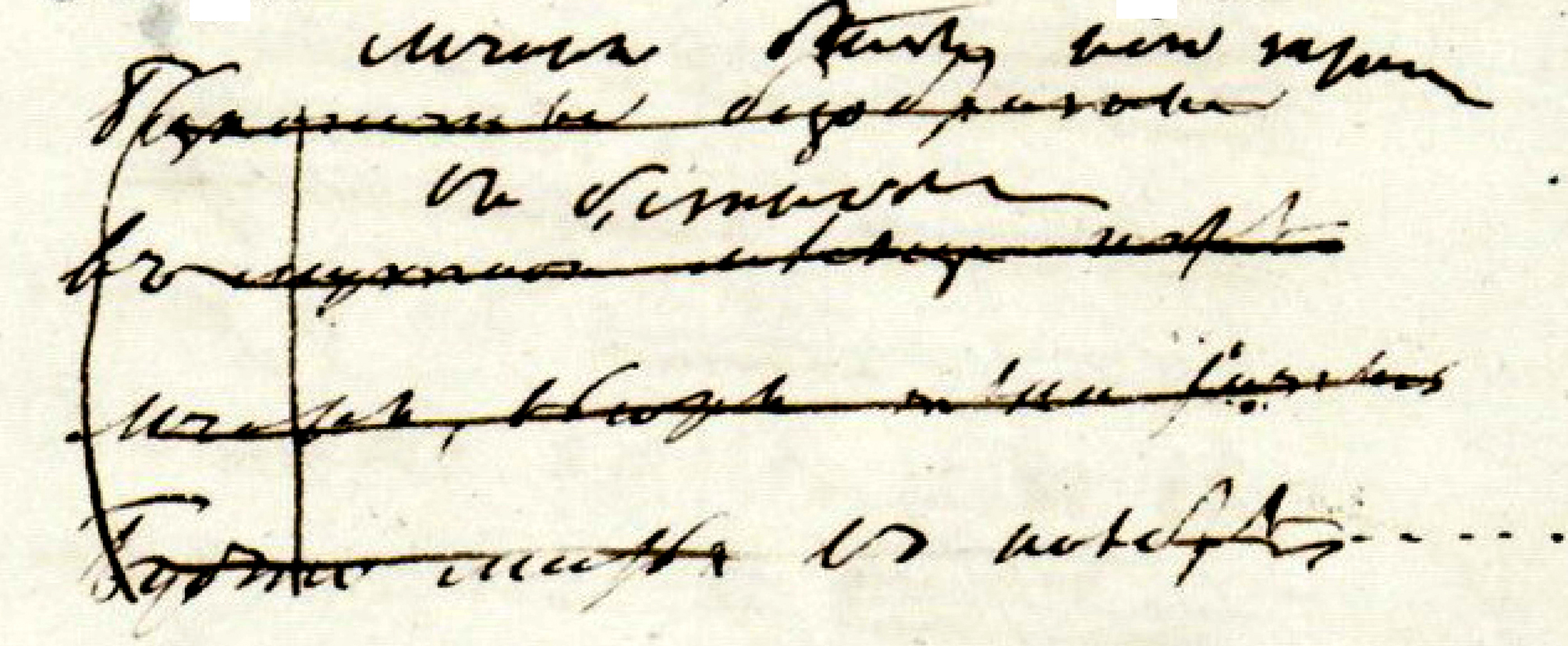

2.1 Наше внимание привлек интересный эпизод, который относится к "чтению" чудо-умельцем собственно пушкинского текста (конкретнее - концовки стихотворения "Бесы"). На с. 54 "чудинописи" приводится скопированная из книги "Пушкин рисует. Графика Пушкина" иллюстрация, худо-бедно воспроизводящая фрагмент листа одной из болдинских рукописей с финальной частью стихотворения "Бесы".

В указанной книге С.В. Денисенко и С.А. Фомичева данная иллюстрация (с. 47) выглядит так:

В чудинописи так:

И хотя чудо-автора интересовали в первую очередь пушкинские "росчерки", в этот раз ему захотелось повыпендриваться и "предположить", что "данный росчерк будет лучше понят, если попытаться прочитать зачеркнутые строки" (с. 53). Те, кто знаком с исследовательской литературой, посвященной текстологии пушкинских рукописей (взять хотя бы книги С.М. Бонди "Черновики Пушкина" и И.Л. Фейнберга "Читая тетради Пушкина"), увидев такое смелое заявление не-специалиста, как минимум насторожатся... Ну а те, кто хорошо знаком с шарлатанским по своему характеру чудо-творчеством, основывающимся на до бесконечности разнообразных формах жульничества и фокусничанья, просто спокойно улыбнутся, поскольку в данном случае, как и практически во всей чудо-макулатуре, результат "немного предсказуем".

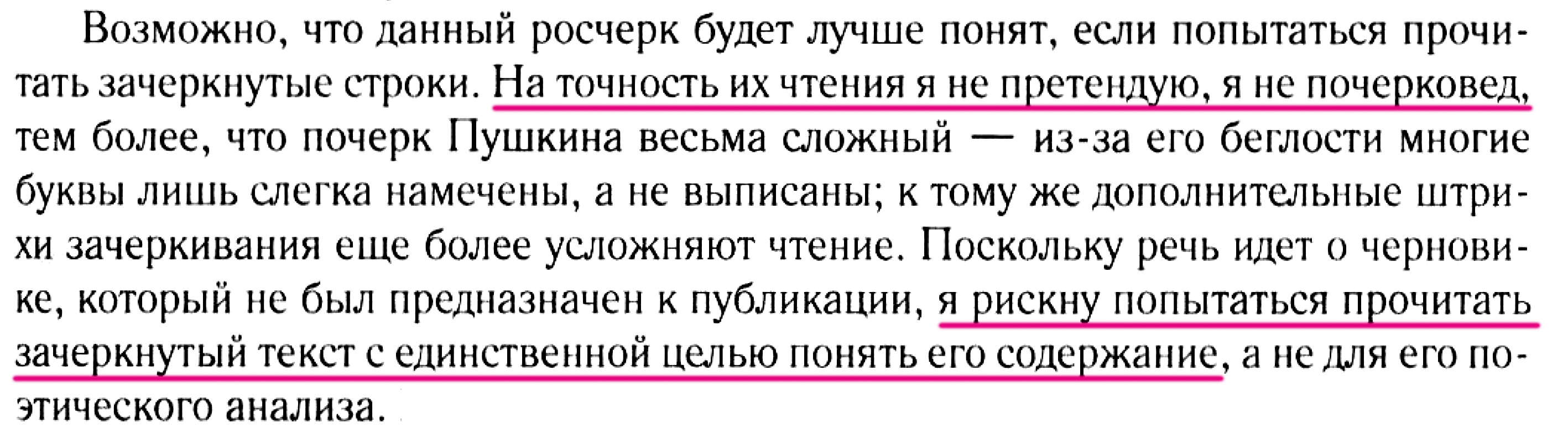

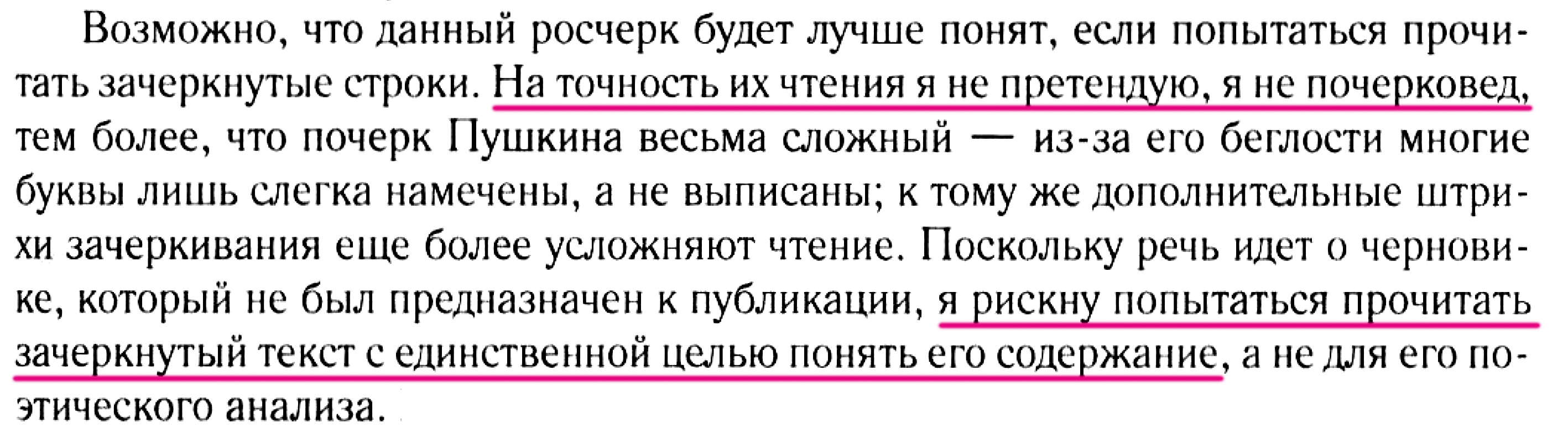

2.2. Справедливости ради, отметим, что чудо-автор всё же предварительно уведомил читателей в своей собственной некомпетентности (с. 53):

Как мы все хорошо видим, с одной стороны наличествует признание возможной "неточности чтения", с другой - подчеркивается стремление понять содержание текста даже при этой самой "неточности чтения". Скорее всего, изменение смысла прочитанного от недостаточно точного прочтения чудо-чтеца не пугает, или же он его вовсе исключает: "что бы ни было там написано, смысл будет тот, который нужен!".

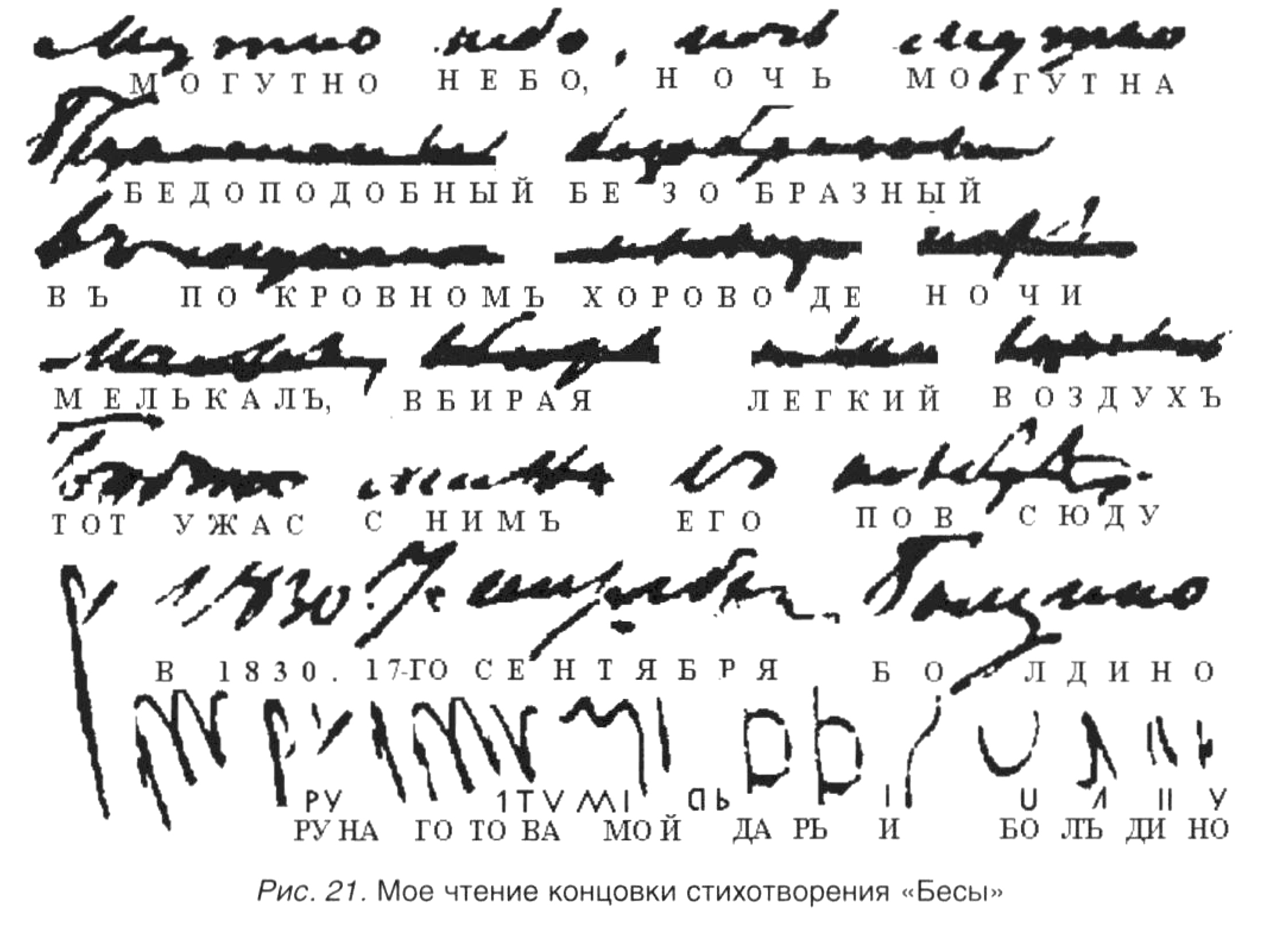

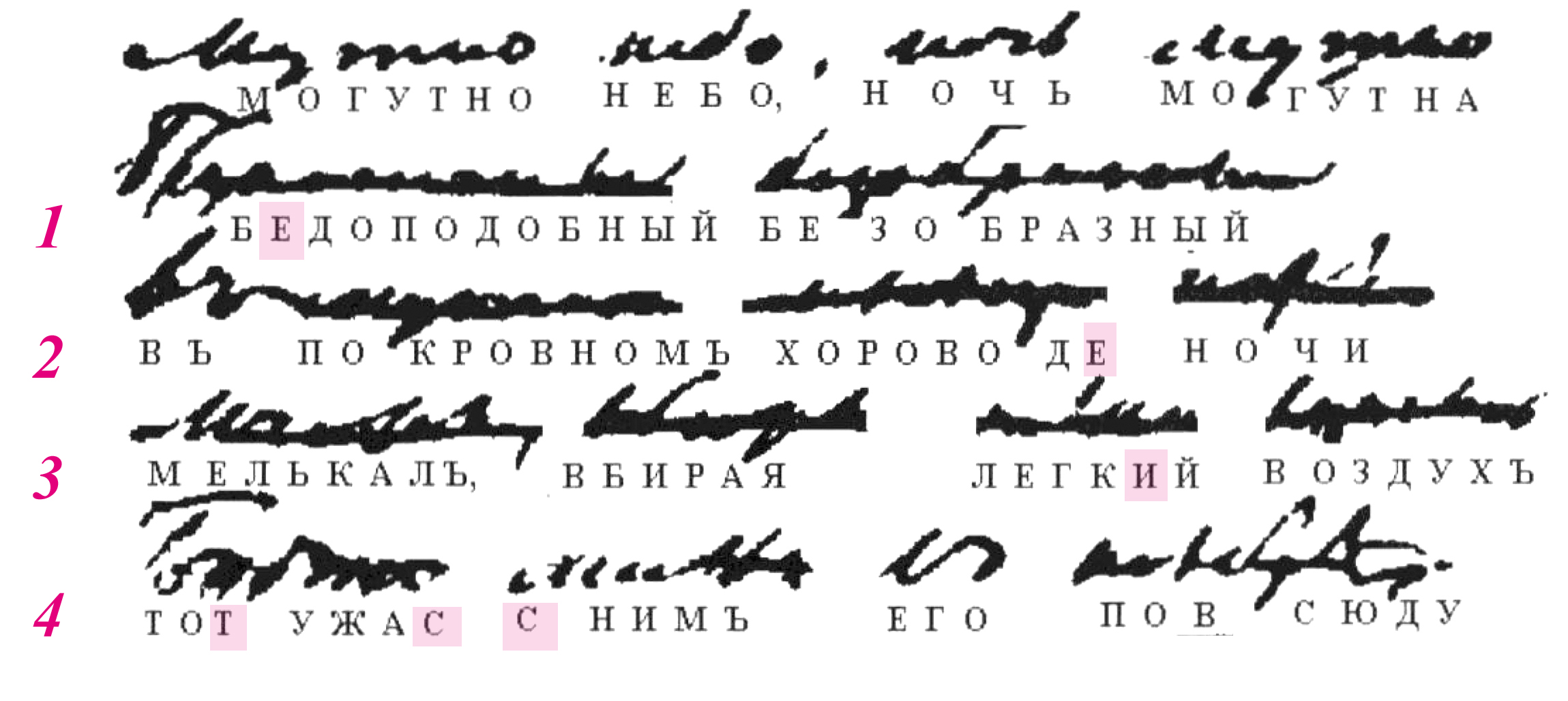

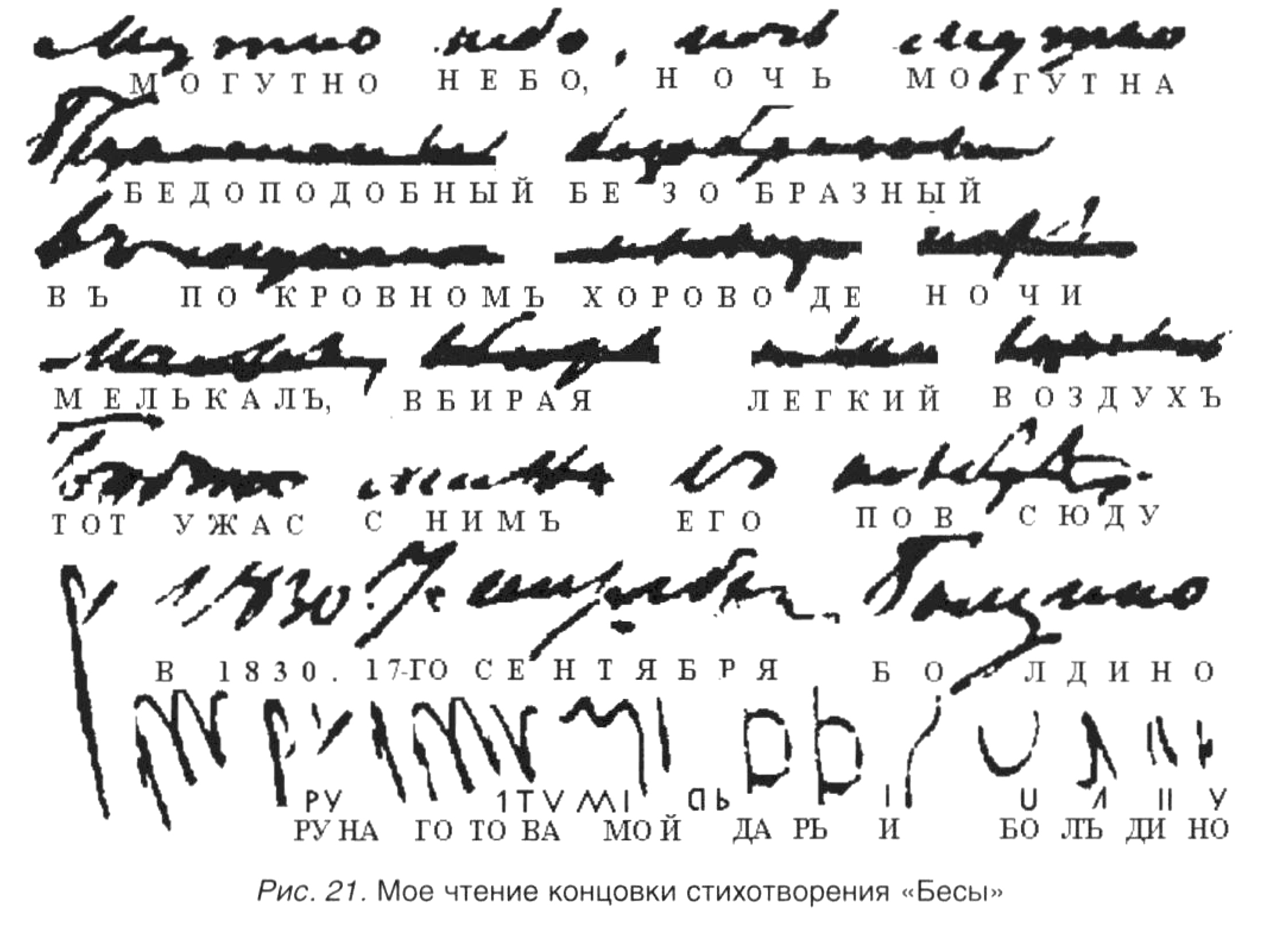

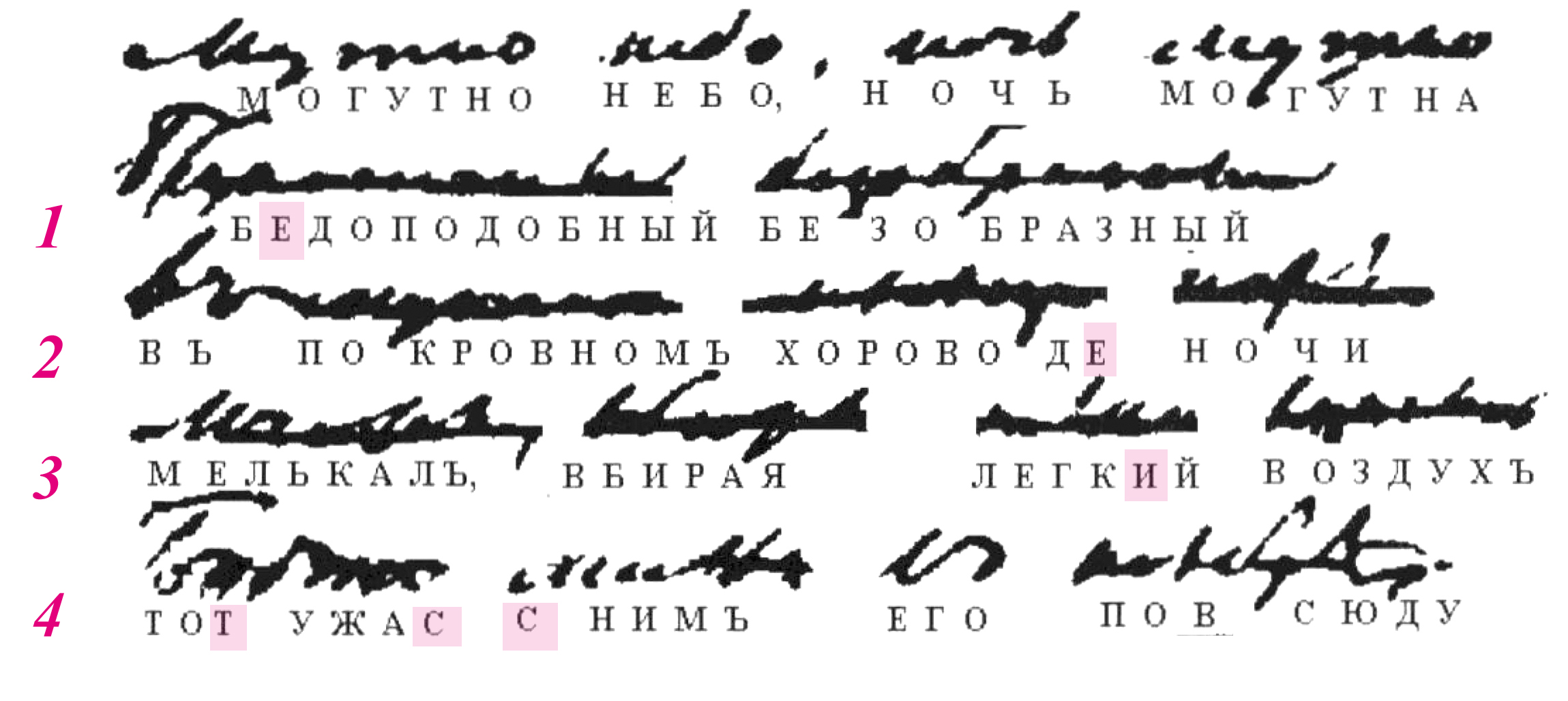

Давайте посмотрим, что же в конце концов получилось из этой весьма самонадеянной попытки чудо-чтения (с. 54):

"Расшифровка", как и предполагали не впервые встречающиеся с чудиновщиной, потрясает воображение (с. 53):

То обстоятельство, что рифма в "получившемся" (стихотворном всё-таки!) фрагменте полностью отсутствует, похоже, не особо волновало нашего "не-почерковеда".

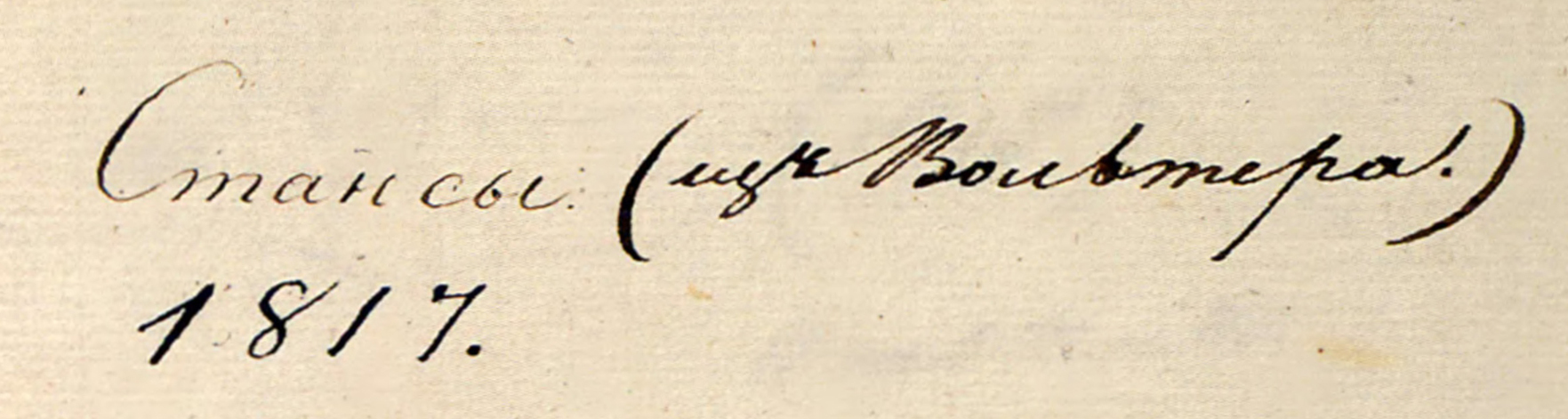

2.3. Теперь давайте обратим более пристальное внимание на результаты чудо-чтения. Для начала возьмем чудо-датировку (с. 54):

2.3.1 Вместо давным-давно никем не оспариваемой даты "7 сентября" (Летопись жизни и творчества... Т.3. 1999. С. 234), чудо-чтец сходу "накидывает" десять дней. Это обстоятельство указывает на две немаловажные детали: 1) поскольку какие бы то ни было отсылки к "традиционной" датировке и уж тем более обоснования для её пересмотра в книжке отсутствуют, можно заключить, что наш "дешифровщик" просто не стал знакомиться с исследовательской и справочной литературой по данному вопросу, 2) превращение "7" в "17" произошло из-за отсутствия опыта работы с рукописями А.С. Пушкина и примитивной невнимательности к особенностям его почерка.

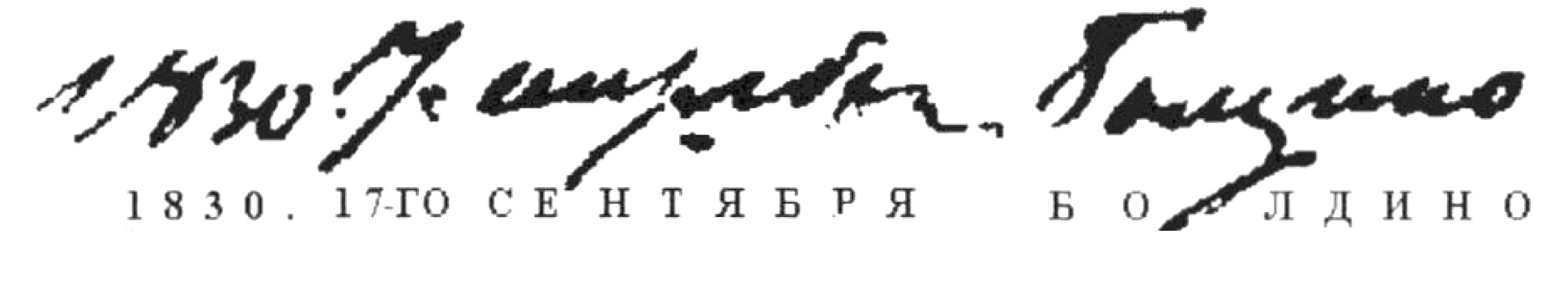

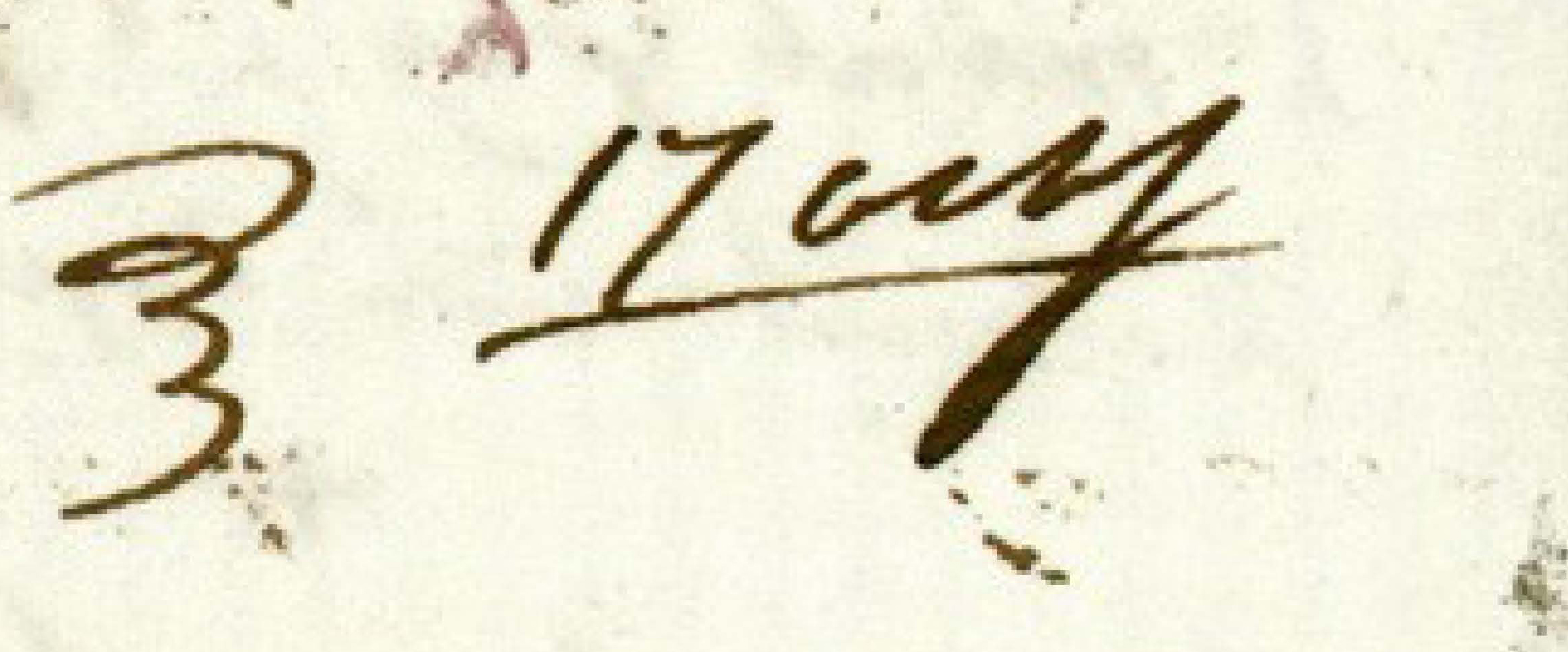

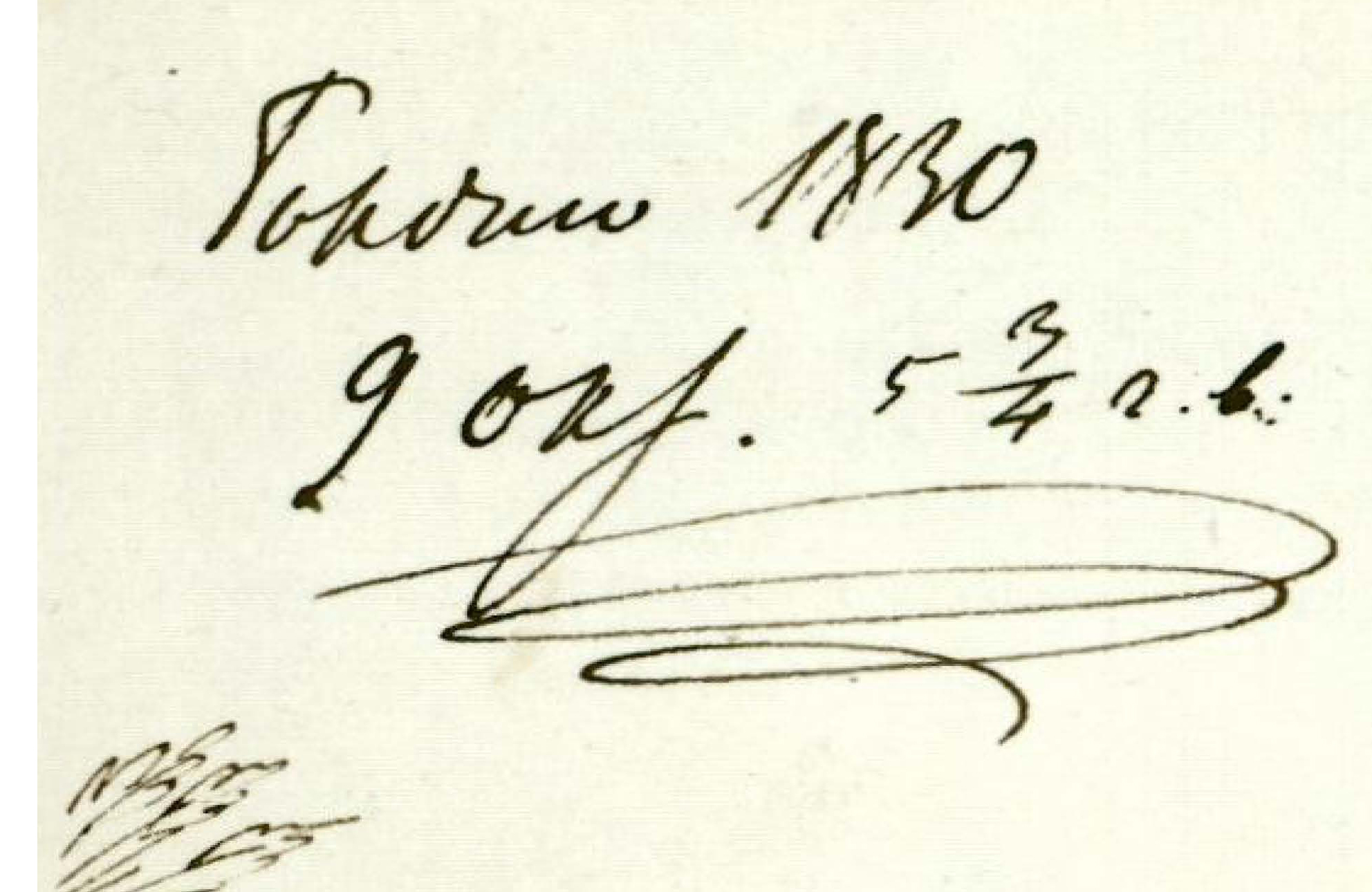

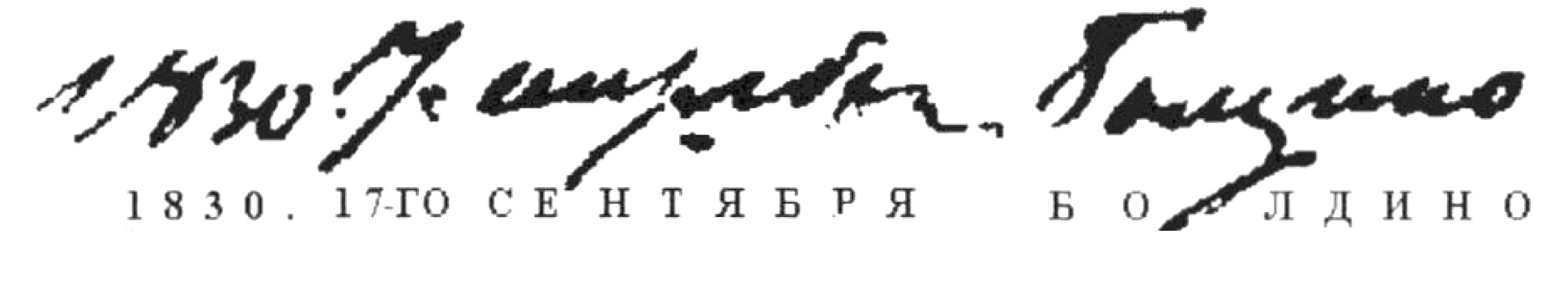

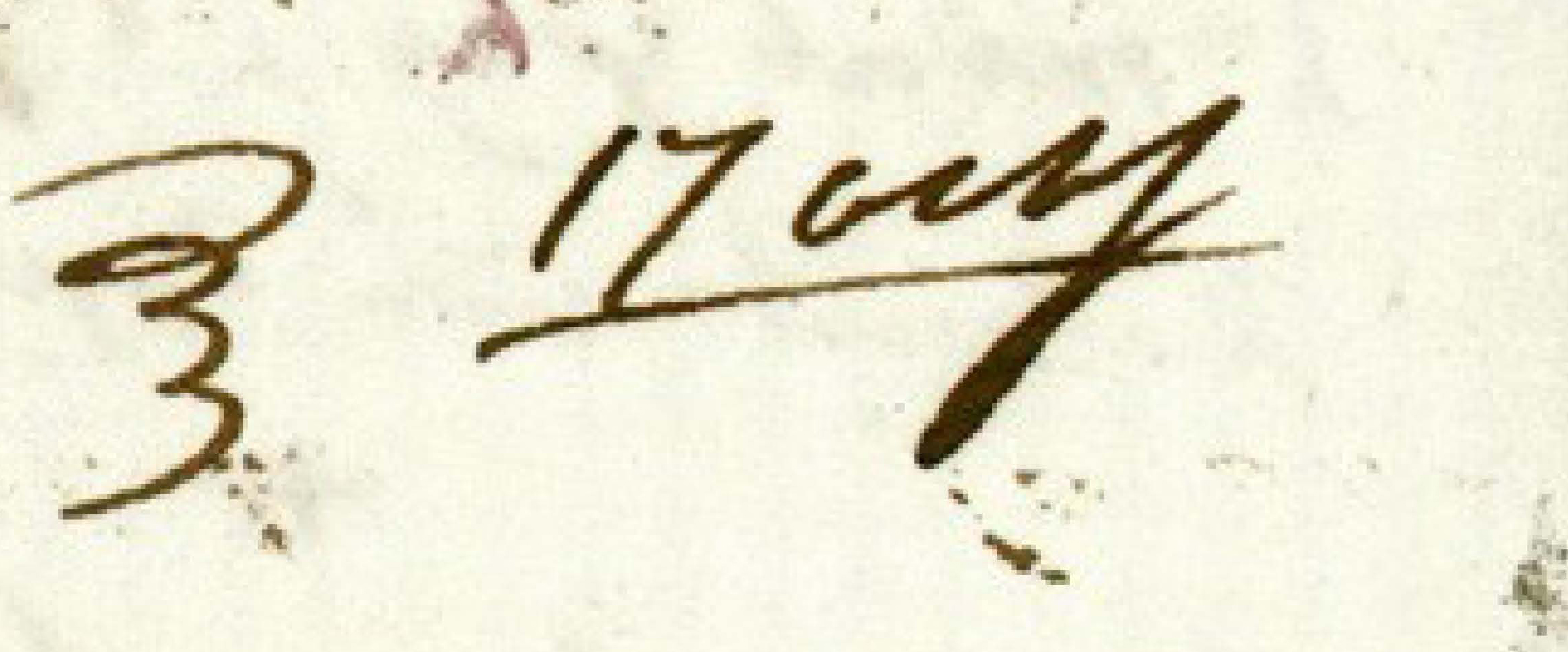

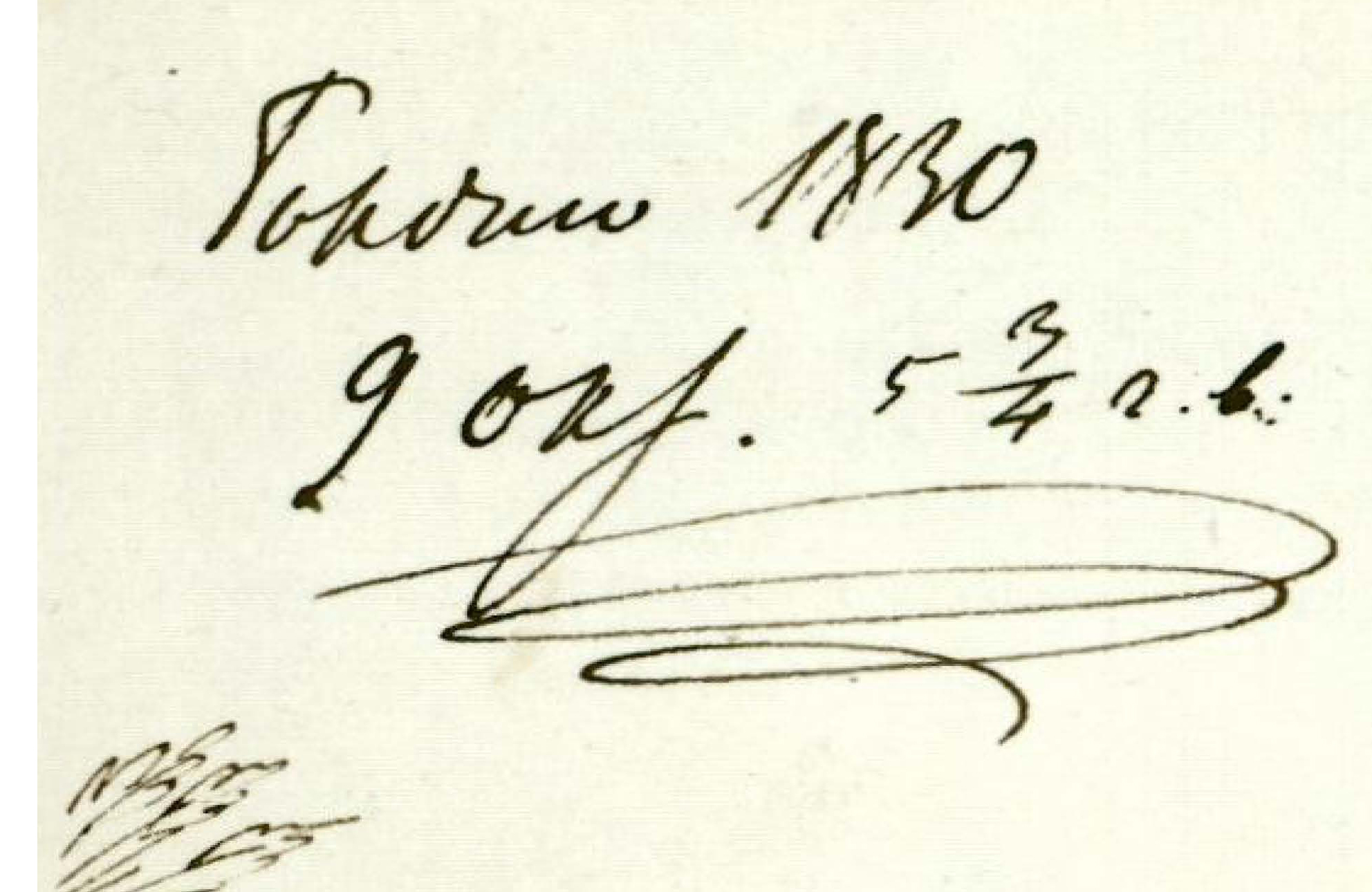

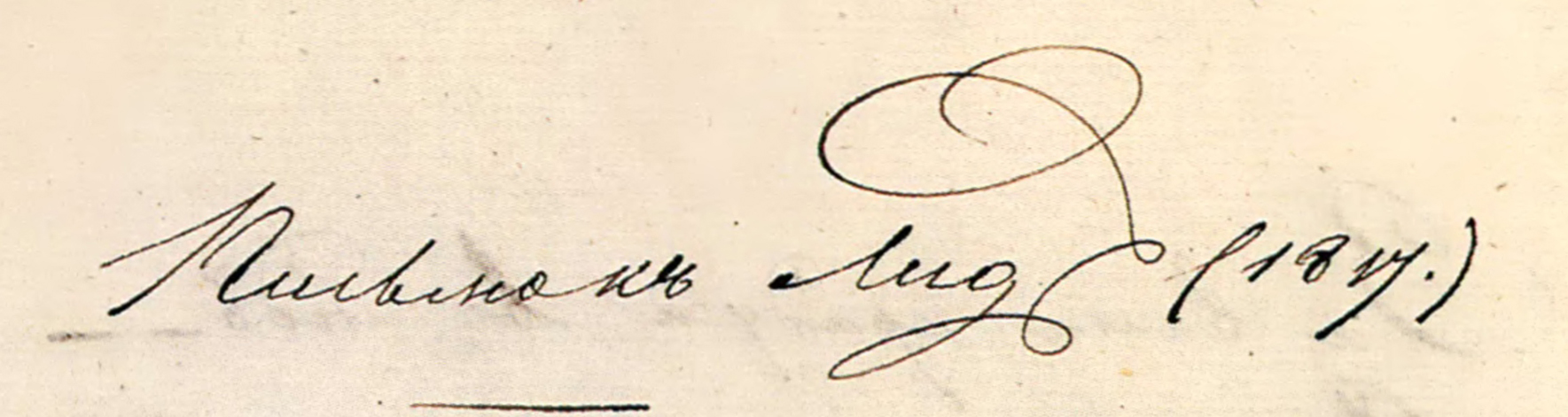

2.3.2. Искомое 17-е число в болдинских рукописях тоже можно отыскать, и его графика отличается от чудо-попыток натянуть сову на глобус сделать из цифры "7" цифру "17" (из ПД 141):

Как хорошо видно, цифры "1" и "7" имеют практически одинаковую высоту и между ними четко соблюдается дистанция.

Но, может быть, в том самом чудо-случае поэт очень-очень торопился и решил соединить обе цифры в одну как, скорее всего, и предположил чудо-дешифровщик? К тому же, в приведенных иллюстрациях семерки друг от друга несколько отличаются: в "17" семерка достаточно строгая, тогда как в "7" заметна некоторая "витиеватость".

Посмотрим на остальные цифры из датировок болдинских рукописей.

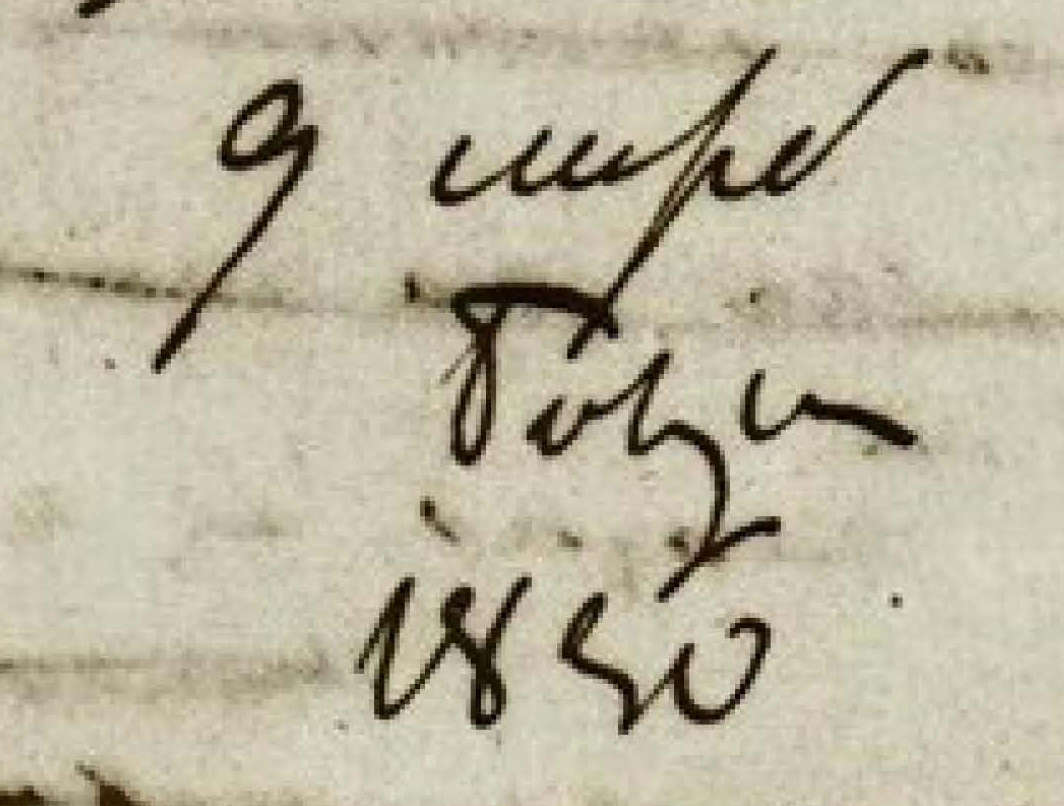

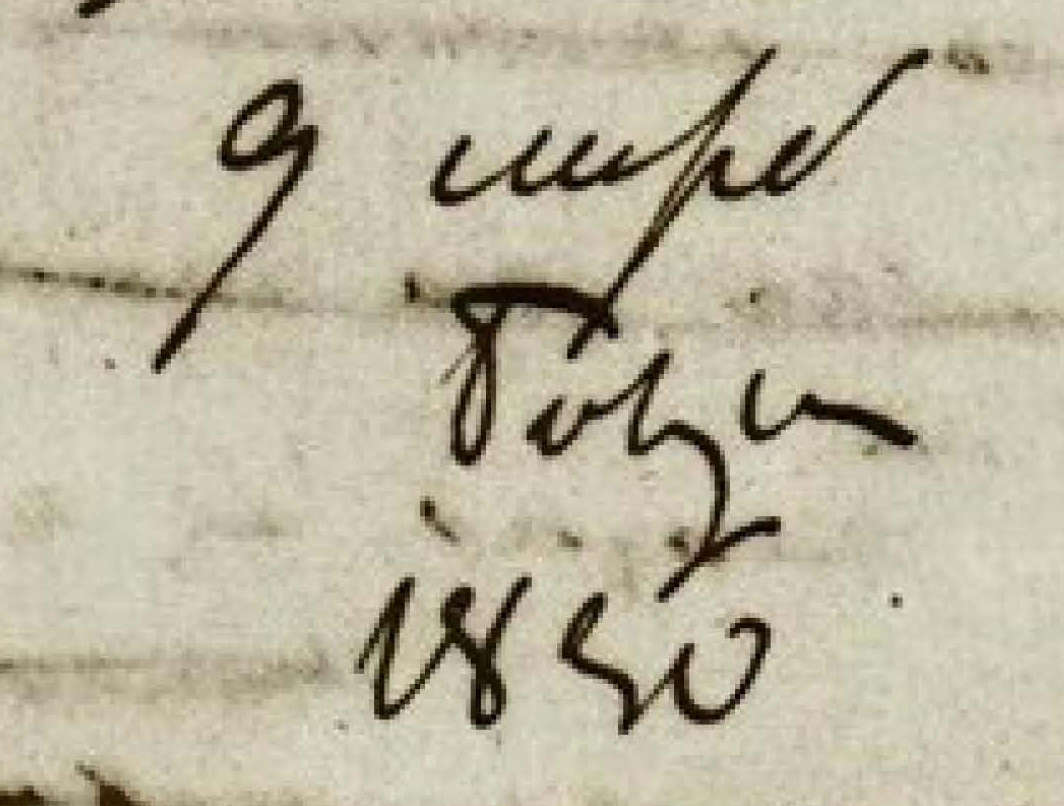

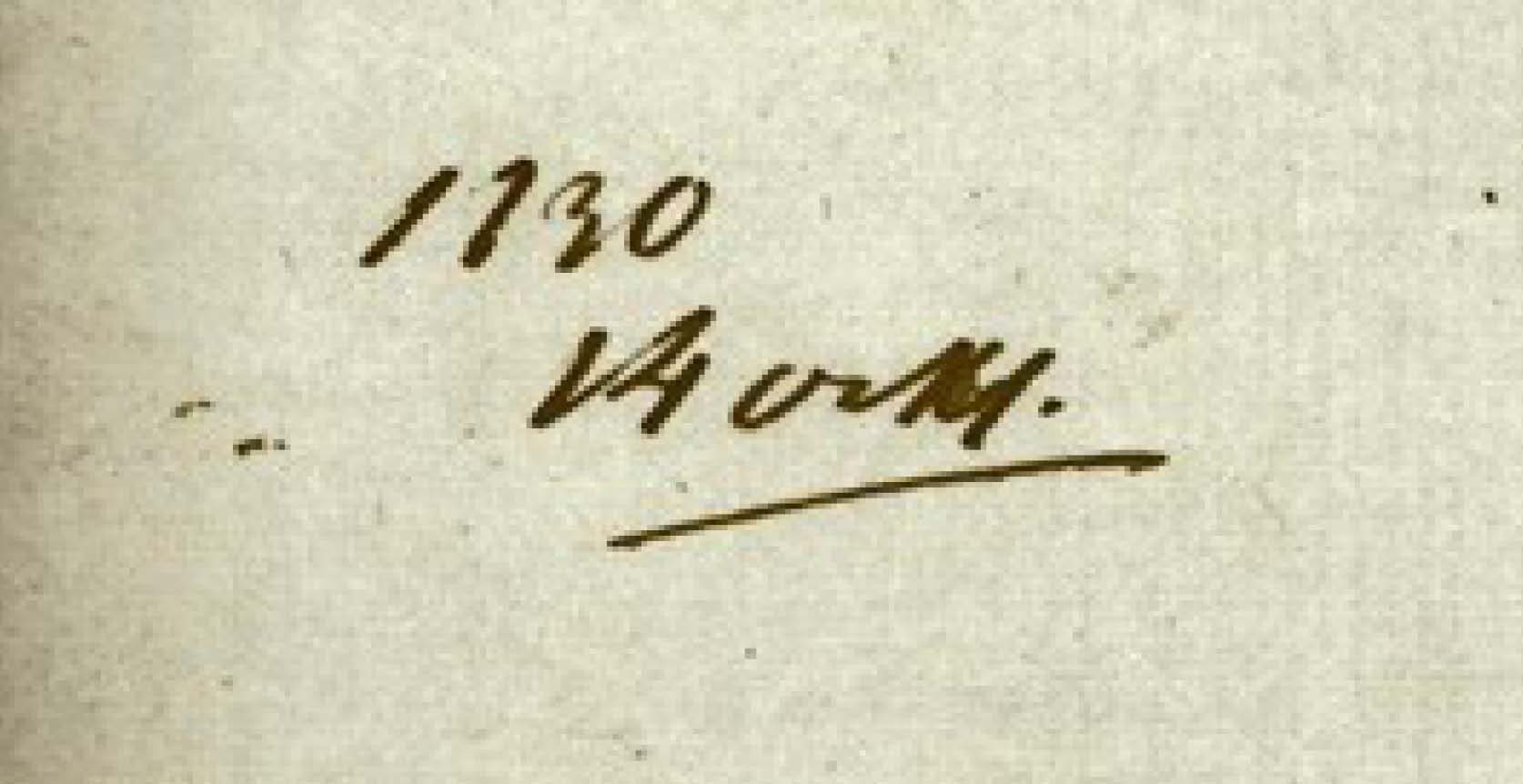

1) девятка (из ПД 997):

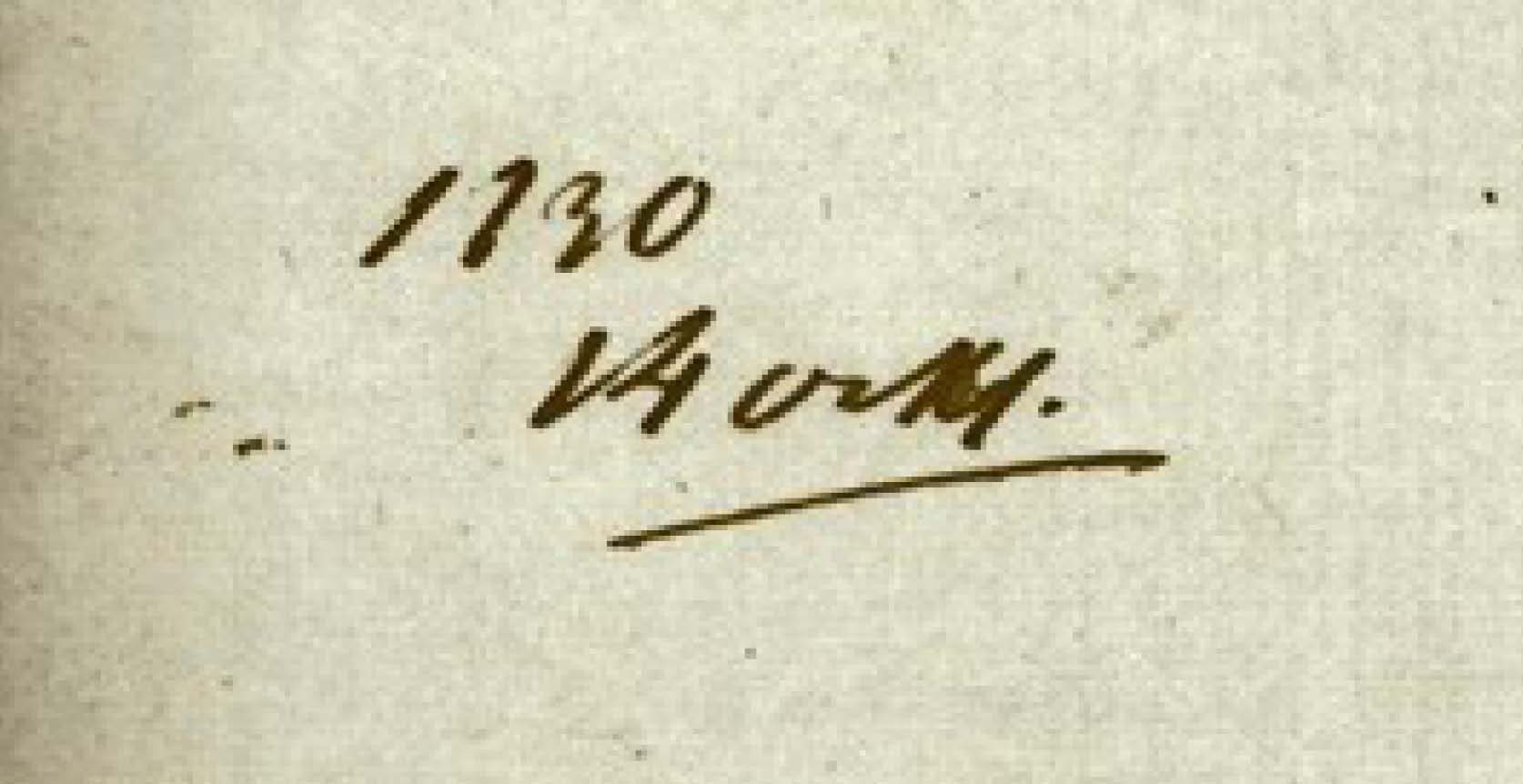

2) девятка "с завитушками" (из ПД 133):

Понятно, что можно было написать "9" попроще, как приведено выше, но в данном случае мы снова встречаемся с витиеватостью.

3) Еще одна девятка (из ПД 915):

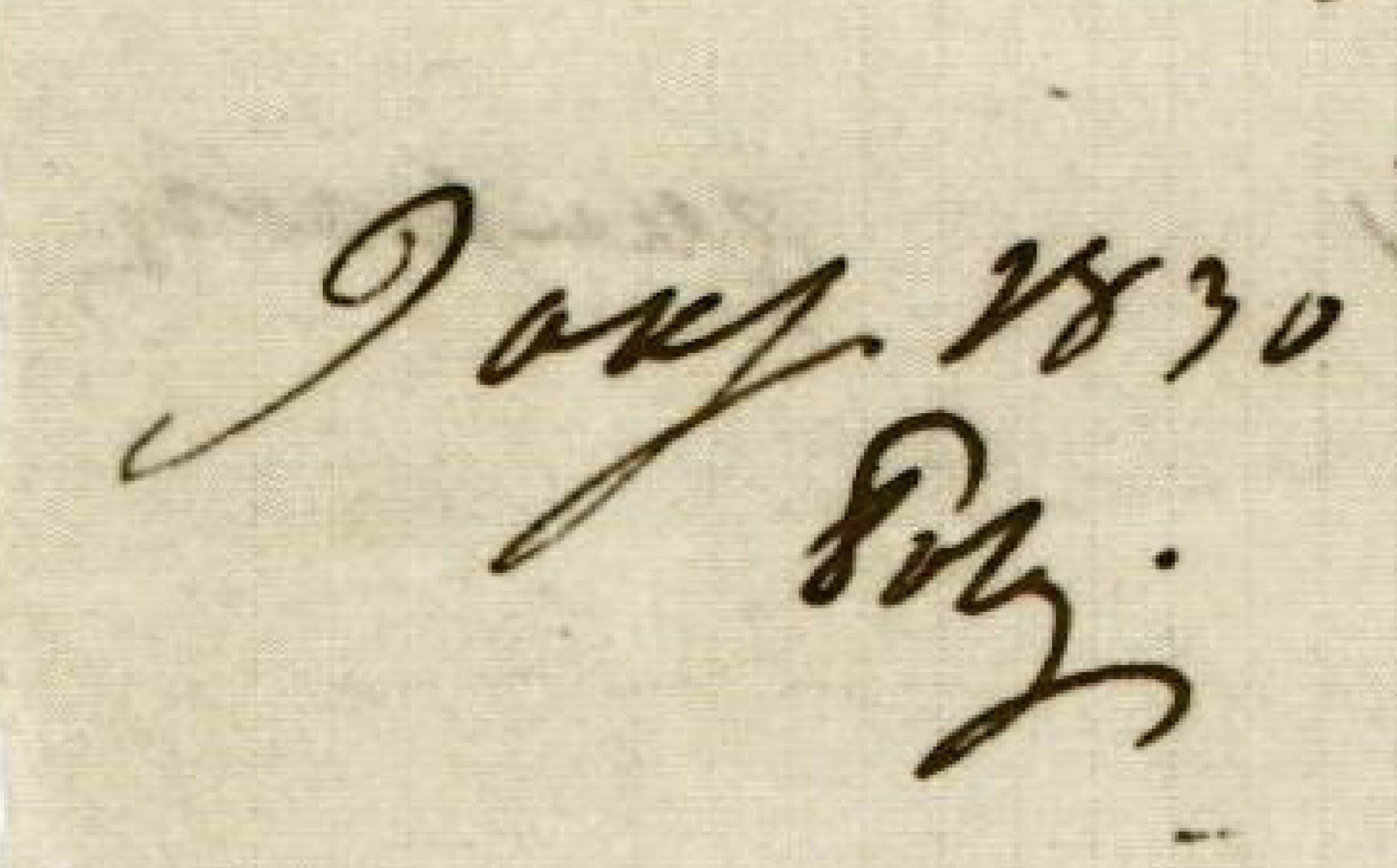

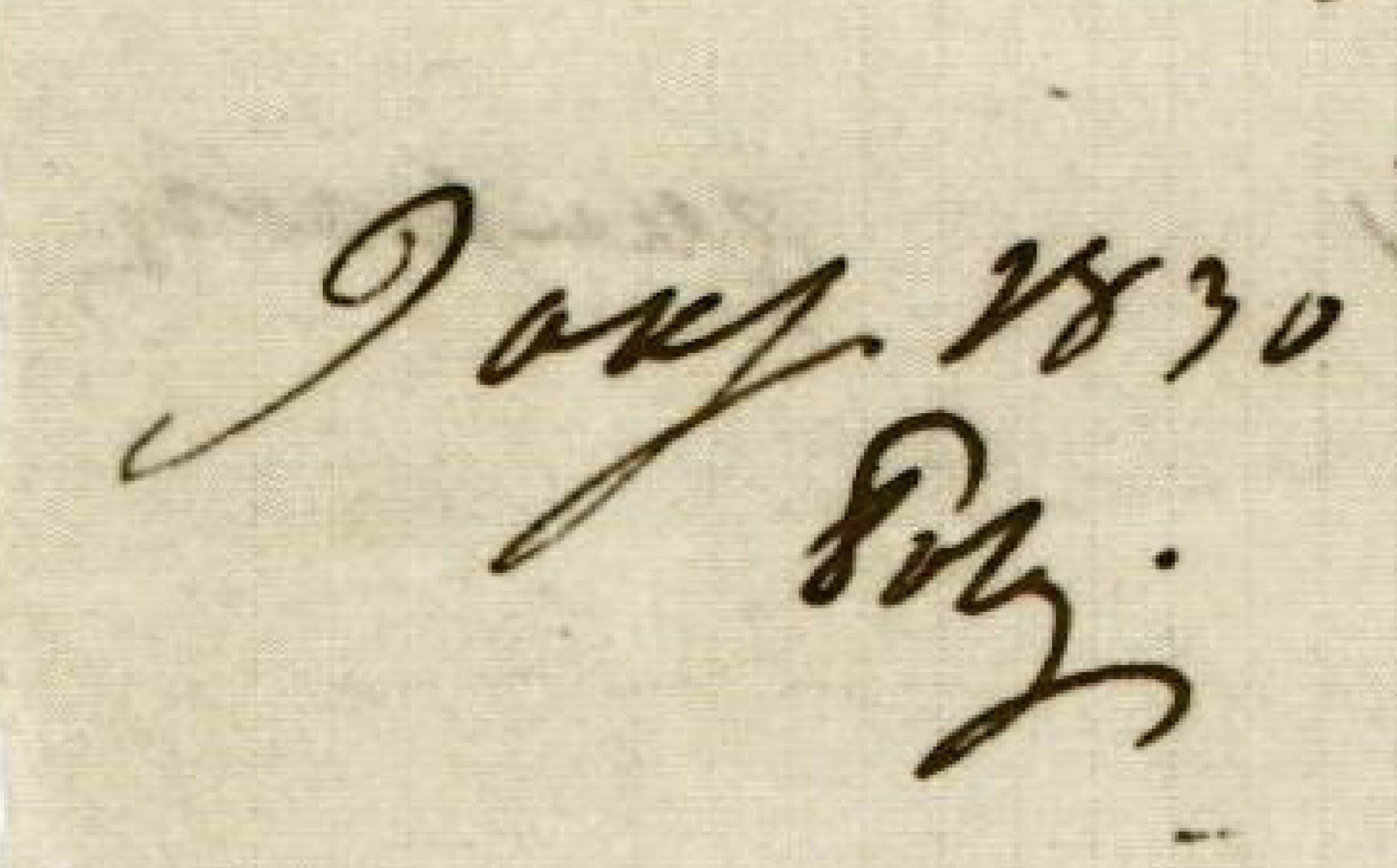

4) двузначные числа на примере "14" (из ПД 995):

Восьмерка в записи года едва различима, в "14" цифры записаны почти что без отрыва пера, но, тем не менее, четко читаются.

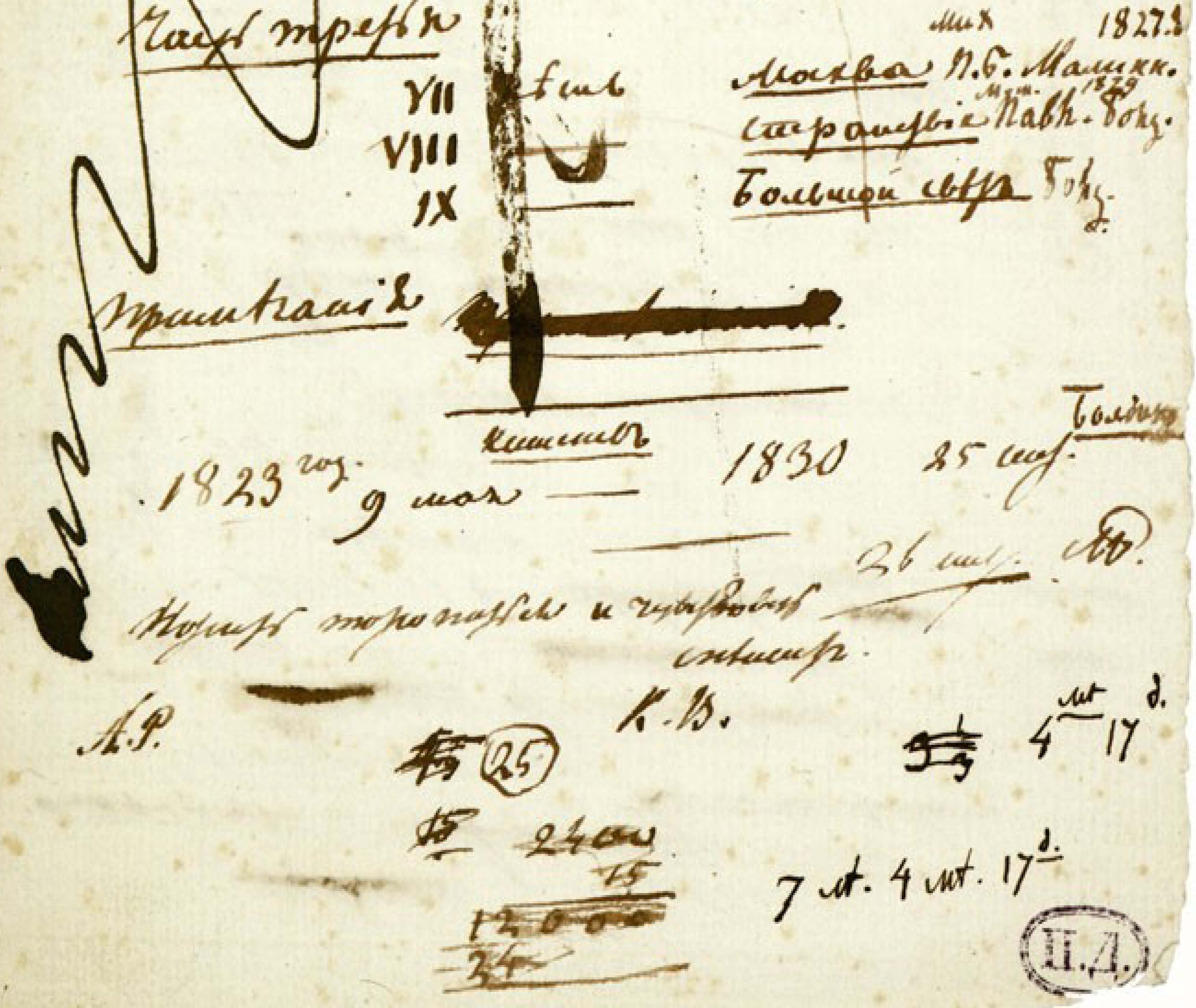

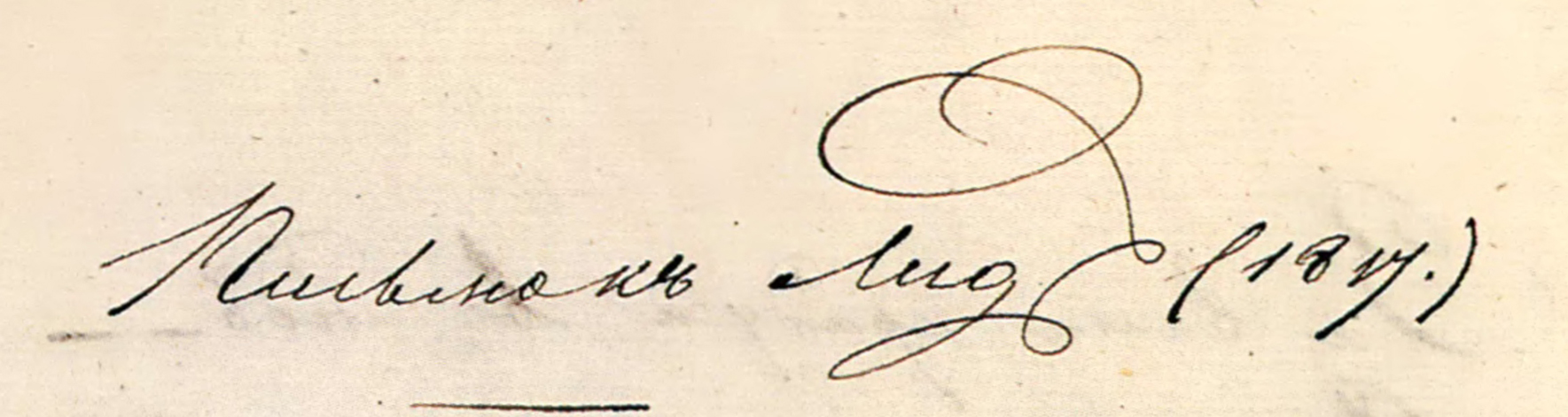

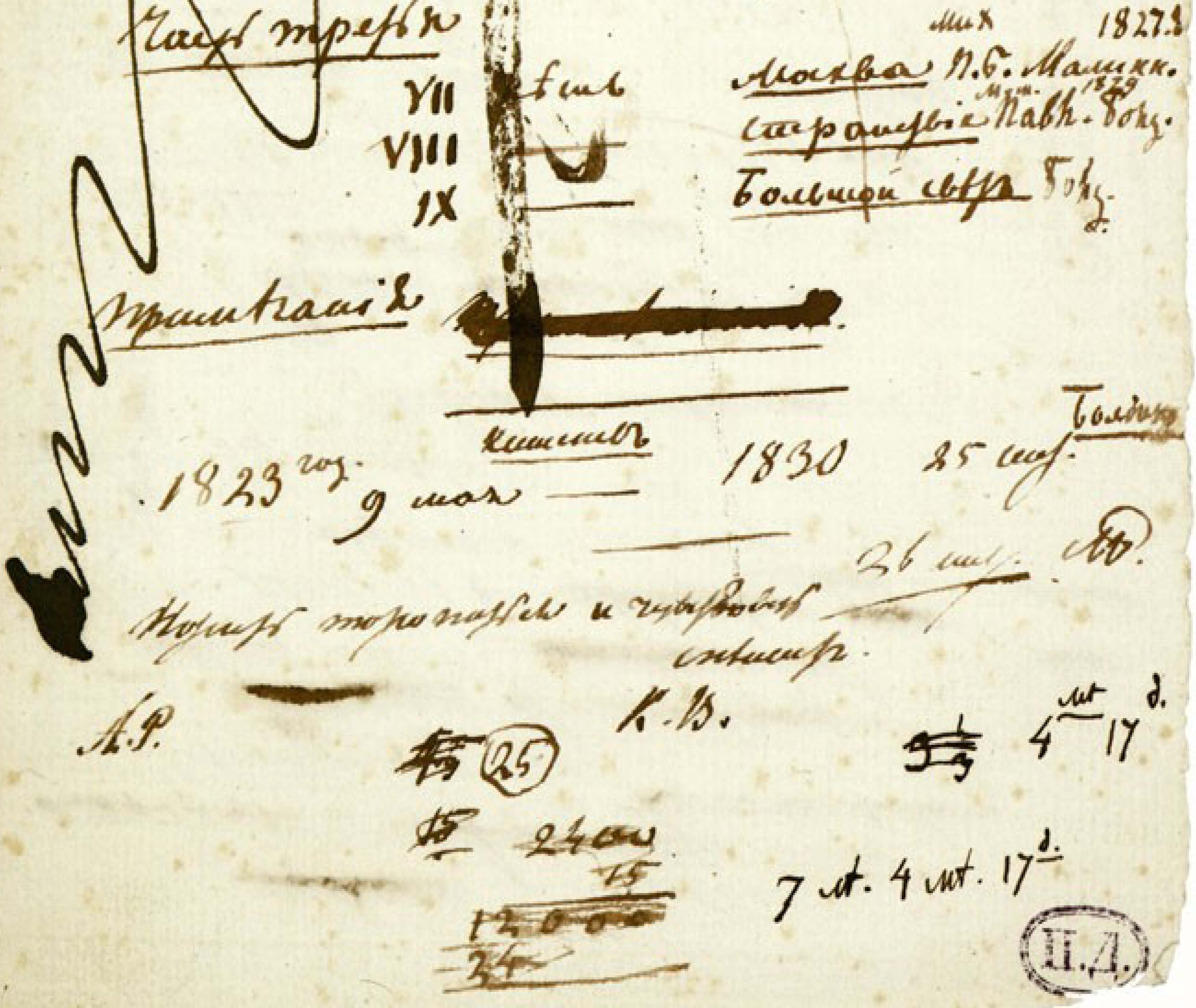

5) много цифр, в том числе и несколько вариаций для "17", а также "7" в различных сочетаниях (из ПД 129 и ПД 1059):

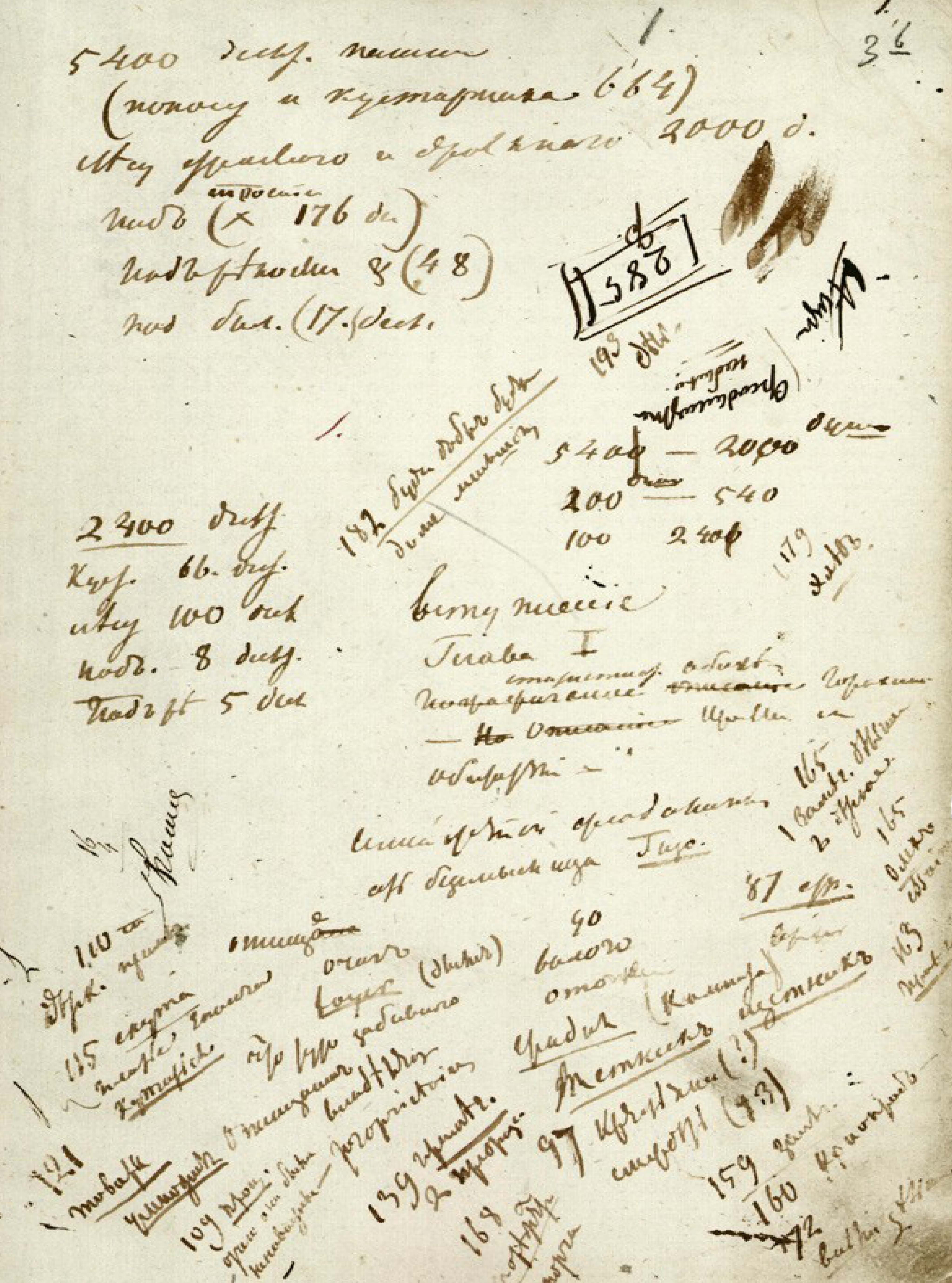

6) варианты размещения цифр в тексте (из ПД 1081):

(подчеркнуты цифровые обозначения; текстовый фрагмент из статьи "Опровержение на критики": "У одного из них есть 15-летняя племянница, у другого 15-летняя знакомая <...> Но публика не 15-летняя девица и не 13-летний мальчик").

2.3.3. В общем и целом, никаких оснований верить чудо-датировке, предлагающей читать "17" вместо "7", пока что не наблюдается, поскольку во всех рассмотренных нами случаях хорошо видна четкость написания цифр. Нам, конечно, могут тут же возразить: так ведь факсимильное издание, из которого взяты все вышеприведенные фрагменты, вышло в свет только в 2013-м году (А.С. Пушкин. Болдинские рукописи 1830 года.), и, разумеется, "дешифровщик" просто не имел возможности им воспользоваться! Мы, в ответ, согласимся с таким замечанием, но одновременно укажем на другое, уже упоминавшееся нами ранее, факсимильное издание пушкинских рукописей, которое появилось в 1999 году. К этому добавим, что если уж браться за "чтение рукописей", то делать это нужно как следует, а не как попало...

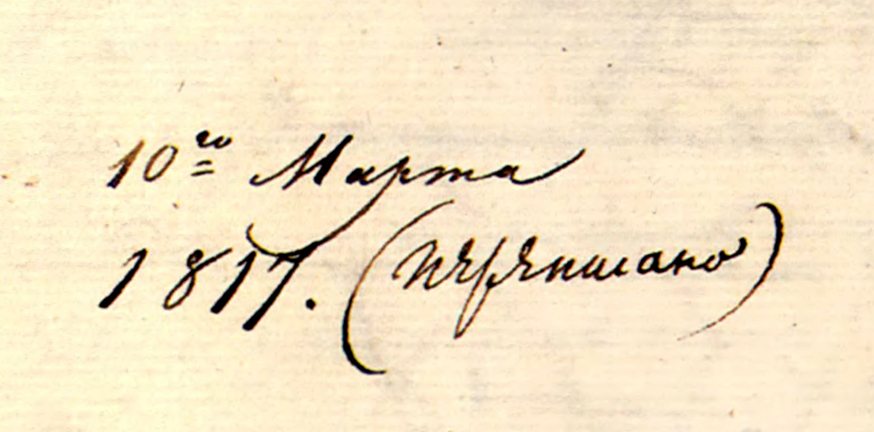

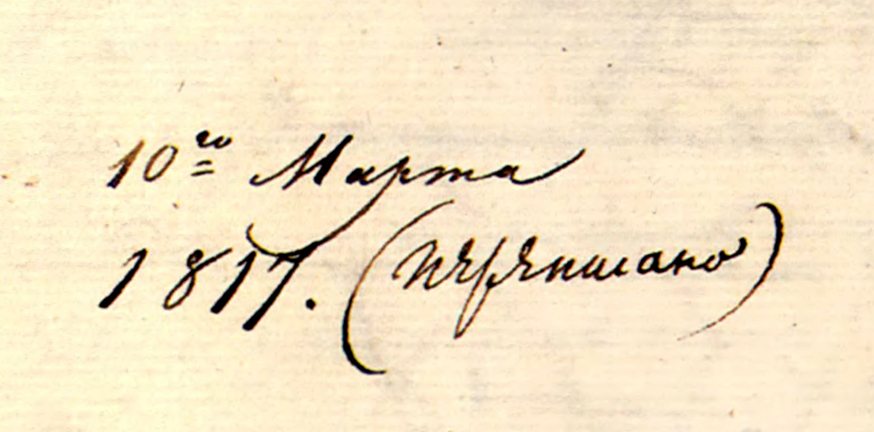

Смогут ли в рассматриваемом нами случае чем-то помочь изданные в 1999 году "Рабочие тетради"? Давайте, для примера, просто посмотрим на графику даты "1817 г." (из ПД 829):

Вполне можно сделать вывод о том, что устойчиво чёткое начертание цифр в пушкинских рукописях прослеживается не только в болдинский период, но и в более раннее время.

Никаких оснований для того, чтобы принять для болдинской рукописи "Бесов" чудо-датировку "17 сентября" так и не появилось. Идем далее.

2.4. Присмотримся повнимательнее к тому тексту, который "не-почерковед" ухитрился "вычитать" на месте зачеркнутых пушкинских строк, заботливо снабдив репродукцию финала "Бесов" подставленными буквами.

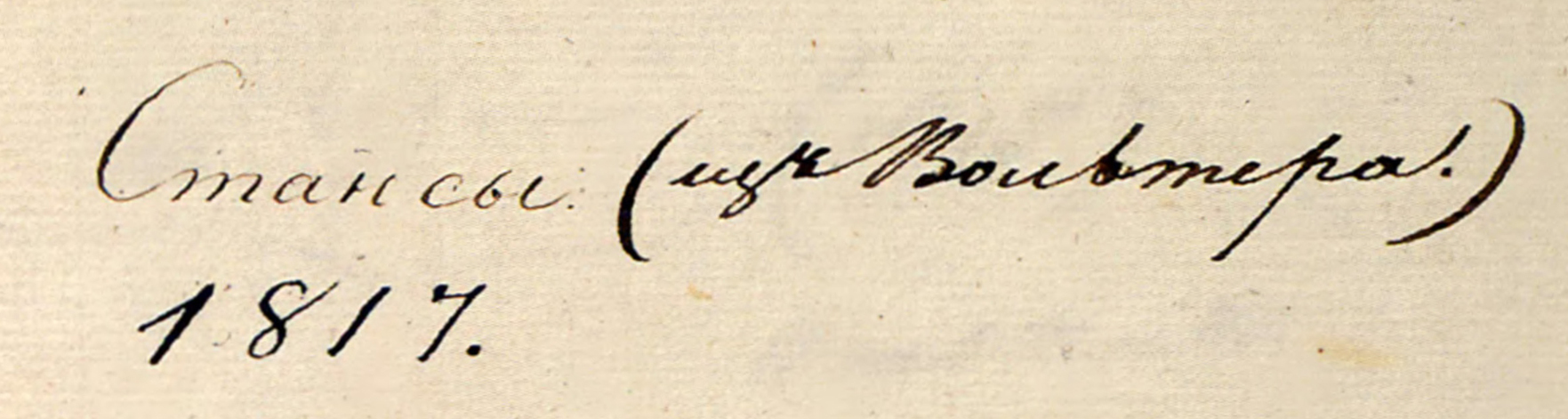

2.4.1. Обратим внимание на одну немаловажную деталь: некоторые из тех слов, которые предложены чудо-автором, не соответствуют нормативному для пушкинского времени написанию:

Поясним:

1) в выделенном месте слова "бедоподобный" должно быть написано "ять": "бѣдоподобный" (как производное от "бѣда", как оно зафиксировано словарями, напр. в 1806 г., или в 1847 г.), следовательно под зачеркнутым следовало бы искать именно "ѣ", написание которого в пушкинских рукописях тоже довольно-таки четкое, как, к примеру, в заголовке того самого стихотворения "Бѣсы":

2) в выделенном месте слова "хороводе" снова - "ять": "хороводѣ"

3) в выделенном месте слова "легкий" должно стоять i - "и десятеричное": "легкiй"

4) в выделенных местах должно стоять окончание "еръ": "тотъ ужасъ съ", точно так же, как и в отмеченных чудо-дешифровщиком случаях: "въ покровномъ", "мелькалъ", "воздухъ", "нимъ".

Однако, никаких намеков на существование в зачеркнутом тексте тех знаков, которые там должны были бы находиться при правильности "дешифровки", не наблюдается, что, в первую очередь говорит в пользу неверности предлагаемого "чтения".

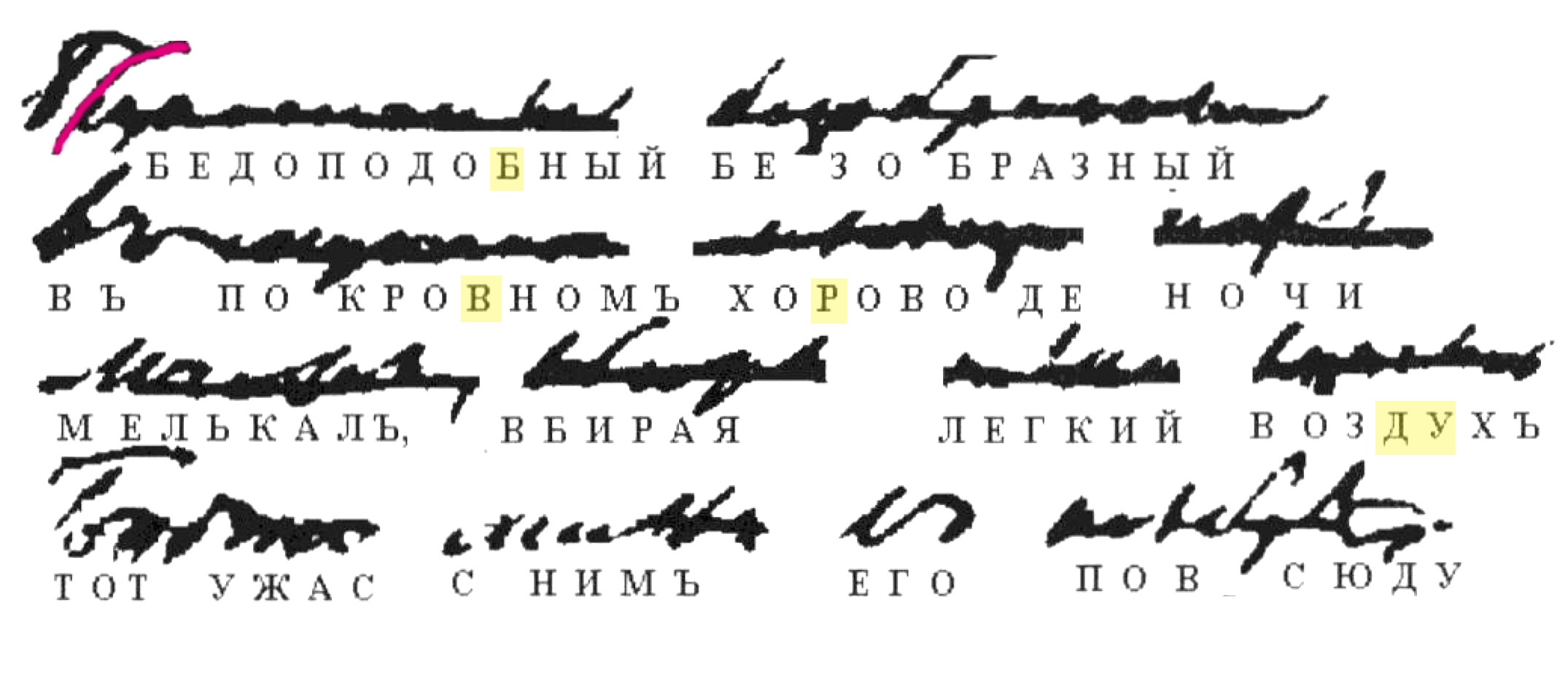

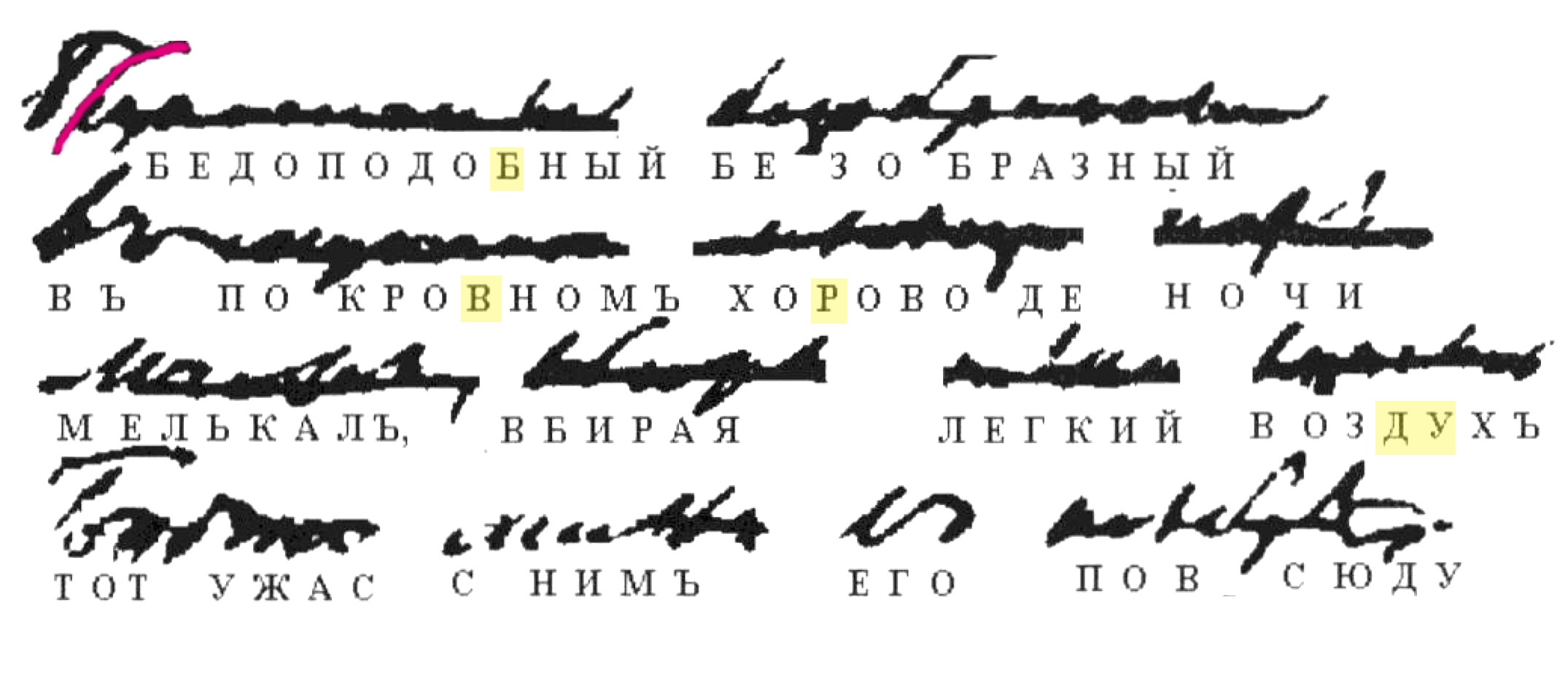

2.4.2. Далее, обратим внимание на то, что в ряде случаев, чудо-дешифровщик совершенно явно притягивает нужную ему букву, тогда как ее подлинная графика в пушкинских рукописях выглядит обычно совершенно иначе. Обратимся непосредственно к результатам "дешифровки":

Желтым подсвечены те буквы, элементы которых должны либо значительно подниматься над строкой, либо значительно опускаться, красным указана линия, которую чудо-читатель почему-то решил причислить к буквам, хотя это - часть большой скобки, которой Пушкин обозначил удаляемый фрагмент.

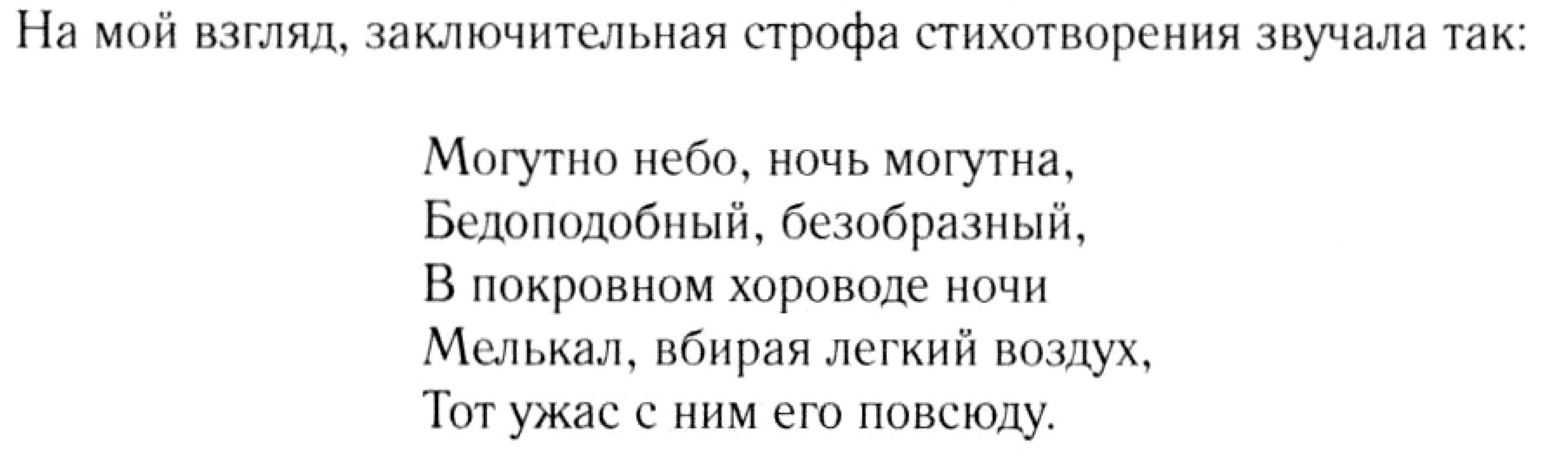

2.4.3. Первая чудо-строка "могутно небо, ночь могутна" удалена из приведенной иллюстрации намеренно. Обратим внимание на то, что слово "могутна" (как и "могутно") ни в произведениях А.С. Пушкина, ни во всем остальном - к настоящему времени исследованном - его рукописном наследии не встречается. Об этом свидетельствуют специальные справочные издания: четырехтомный "Словарь языка А.С. Пушкина" (1956-1961) и дополняющий его однотомный лексикон "Новые материалы к Словарю А.С. Пушкина" (1982). При этом отметим, что прил. "могутной" указано в Словаре Вл.И. Даля в статье "мочь (быть в силах, в состоянии сделать...)" в подразделе "мочный, мощный", а "могута", "могутник", "могутный" и "могутство" с пометкой "простонар." включены в 3-ю часть Словаря Академии Российской (2 изд. 1814); и в силу этого можно предположить, что данная лексика могла быть известна А.С. Пушкину.

Однако, уже в 2007-м году та самая строка вызвала недоумение у образованных людей, следствием чего стала публикация в "Литературной газете" статьи Л. Нецветаева "«Могутная ночь» шифровальщика Пушкина" (на что чудо-автор тут же отреагировал интернет-публикацией "Этот цветистый Нецветаев"; полностью вся эта история описана в "Чудинологии"; там же приведен "изобразительный" ответ Л. Нецветаева).

Теперь давайте разберемся более детально. Дело в том, что, в силу ли собственной невежественности, или по каким-то иным причинам, чудо-чтец и "не-почерковед" просто "пришпандорил" к зачеркнутому четверостишью строку из предшествующего... На самом деле фрагмент должен выглядеть так:

Причем незачеркнутую часть вполне можно прочитать без какого-то особого напряжения, поскольку этот текст (за исключением одного слова) знаком почти что всем со школьной скамьи:

"Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освѣщает мракъ летучий;

Мутно небо, ночь мутна"

(непривычное нам "мрак" на месте "снег" отмечено в разделе разночтений академического издания: В. Варианты перебеленного автографа. (ПД 125)).

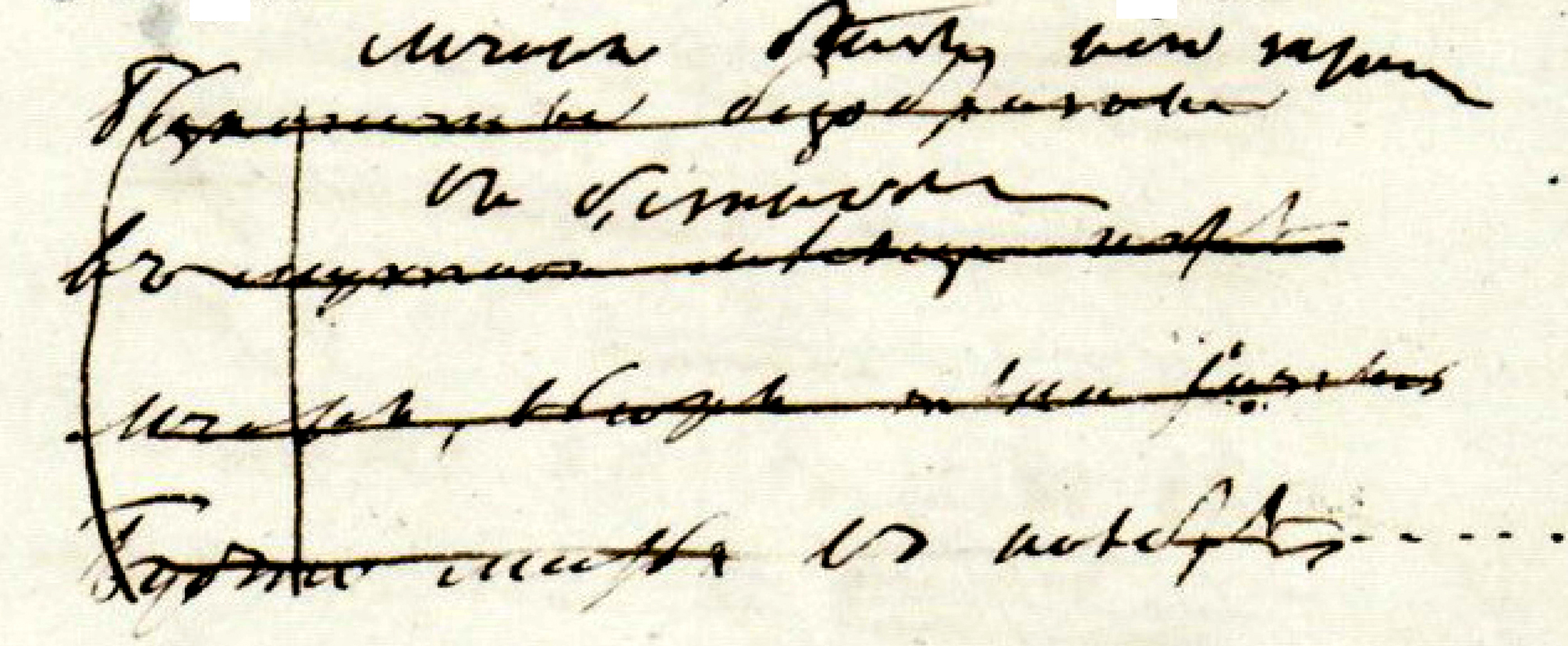

2.4.4. Зачеркнутый текст на первый - поверхностный - взгляд, представляет определенную сложность для прочтения. Но - только в том случае, если всё время думать, что никто до нас не пытался этот текст прочитать, и что не существует изданий, в которых уже были расшифрованы черновые записи А.С. Пушкина.

Если же предварительно обратиться всё к тому же академическому изданию, то прочтение зачеркнутого перестанет казаться таким уж непосильным делом:

"Безконечны безобразны

въ мутной месяца игрѣ

Мчатся, вьются тѣни разны

Будто листья въ ноябрѣ".

2.5. Как оказалось, прежде чем громогласно заявлять о "собственном прочтении" текстов А.С. Пушкина (к тому же, спрятавшись за отговоркой об отсутствии почерковедческих знаний, навыков и умений) следовало бы не только как следует всматриваться в профессионально выполненные репродукции рукописей (а не в сделанные совсем для других целей перепечатки), но и обратиться к помощи специалистов.

Согласитесь, что даже при отсутствии высококачественной фотокопии рукописи "Бесов" можно было соотнести иллюстрацию из книги "Пушкин рисует" с академическим изданием сочинений А.С. Пушкина и отыскать в нужном томе (либо по году написания стихотворения, либо по алфавитному перечню) раздел "Другие варианты и редакции". Правда, эти нехитрые манипуляции, ведущие в конечном счете к правильному решению задачи по чтению рукописного текста, доступны лишь тем, кто не является круглым дураком...

Самое же интересное в данном случае заключается в том, что "дешифровка" этого текста никак чудо-автору в его "разысканиях" не помогла (далее о ней не упоминается и "дешифрованный" текст никак не соотносится с последующим изложением) и понадобилась она ему только лишь для того, чтобы убедить себя и своих глуповатых читателей в том, что чудо-чтец действительно может читать рукописи Пушкина. Вот почему-то кажется, что умных людей такое "чтение" убедило как раз в обратном... Кроме этого, укрепляется уверенность в том, что такого "чтеца" можно с уверенностью определить в компанию к тем самым "не-специалистам", о которых шла речь в первой части нашего материала

Не знаю, как у вас, дорогие читатели, но лично для меня данный случай послужил лишним подтверждением того, что "дешифровщик" не только не желает работать с оригинальными материалами (в данном случае - рукописями), и не умеет обращаться с их репродукциями, но - вообще не представляет себе принципов работы с исследовательской литературой. Конечно, для тех, кто хорошо знаком с чудо-шарлатанством, данный материал не внесет практически ничего нового, поскольку "деятельность" чудо-чтеца все время опирается на диких размеров невежество при запредельно высоком уровне уверенности в собственной правоте и принципиальном нежелании и неумении проводить исследовательскую работу в гуманитарных областях. Зато теперь, после ознакомления с тем, как хорошо всем известный профессор кислых щей попытался нагадить ещё и в пушкиноведение, уже с полным основанием можно отнести к нему одно из ёмких пушкинских определений.

Спасибо за внимание!

До новых встреч!

Начало здесь.

2. Книжка про чудо-тайнопись начинается с весьма масштабного и настолько же смелого авторского заявления: "Данная книга занимает особое место в исследовании письменной культуры на русском языке. До нее я был убежден, что существуют тексты рукописные и печатные, после нее к ним добавились тайнописные тексты, врисованные в изображения. По сути дела речь идет об открытии совершенно особого пласта культуры, стоящего на границе между литературой и изобразительным искусством, пласта, доселе нам неизвестного" (С. 3. Выделено автором. Далее при цитировании "чудинописи" будем ограничиваться только указанием страницы).

2.1 Наше внимание привлек интересный эпизод, который относится к "чтению" чудо-умельцем собственно пушкинского текста (конкретнее - концовки стихотворения "Бесы"). На с. 54 "чудинописи" приводится скопированная из книги "Пушкин рисует. Графика Пушкина" иллюстрация, худо-бедно воспроизводящая фрагмент листа одной из болдинских рукописей с финальной частью стихотворения "Бесы".

В указанной книге С.В. Денисенко и С.А. Фомичева данная иллюстрация (с. 47) выглядит так:

В чудинописи так:

И хотя чудо-автора интересовали в первую очередь пушкинские "росчерки", в этот раз ему захотелось повыпендриваться и "предположить", что "данный росчерк будет лучше понят, если попытаться прочитать зачеркнутые строки" (с. 53). Те, кто знаком с исследовательской литературой, посвященной текстологии пушкинских рукописей (взять хотя бы книги С.М. Бонди "Черновики Пушкина" и И.Л. Фейнберга "Читая тетради Пушкина"), увидев такое смелое заявление не-специалиста, как минимум насторожатся... Ну а те, кто хорошо знаком с шарлатанским по своему характеру чудо-творчеством, основывающимся на до бесконечности разнообразных формах жульничества и фокусничанья, просто спокойно улыбнутся, поскольку в данном случае, как и практически во всей чудо-макулатуре, результат "немного предсказуем".

2.2. Справедливости ради, отметим, что чудо-автор всё же предварительно уведомил читателей в своей собственной некомпетентности (с. 53):

Как мы все хорошо видим, с одной стороны наличествует признание возможной "неточности чтения", с другой - подчеркивается стремление понять содержание текста даже при этой самой "неточности чтения". Скорее всего, изменение смысла прочитанного от недостаточно точного прочтения чудо-чтеца не пугает, или же он его вовсе исключает: "что бы ни было там написано, смысл будет тот, который нужен!".

Давайте посмотрим, что же в конце концов получилось из этой весьма самонадеянной попытки чудо-чтения (с. 54):

"Расшифровка", как и предполагали не впервые встречающиеся с чудиновщиной, потрясает воображение (с. 53):

То обстоятельство, что рифма в "получившемся" (стихотворном всё-таки!) фрагменте полностью отсутствует, похоже, не особо волновало нашего "не-почерковеда".

2.3. Теперь давайте обратим более пристальное внимание на результаты чудо-чтения. Для начала возьмем чудо-датировку (с. 54):

2.3.1 Вместо давным-давно никем не оспариваемой даты "7 сентября" (Летопись жизни и творчества... Т.3. 1999. С. 234), чудо-чтец сходу "накидывает" десять дней. Это обстоятельство указывает на две немаловажные детали: 1) поскольку какие бы то ни было отсылки к "традиционной" датировке и уж тем более обоснования для её пересмотра в книжке отсутствуют, можно заключить, что наш "дешифровщик" просто не стал знакомиться с исследовательской и справочной литературой по данному вопросу, 2) превращение "7" в "17" произошло из-за отсутствия опыта работы с рукописями А.С. Пушкина и примитивной невнимательности к особенностям его почерка.

2.3.2. Искомое 17-е число в болдинских рукописях тоже можно отыскать, и его графика отличается от чудо-попыток натянуть сову на глобус сделать из цифры "7" цифру "17" (из ПД 141):

Как хорошо видно, цифры "1" и "7" имеют практически одинаковую высоту и между ними четко соблюдается дистанция.

Но, может быть, в том самом чудо-случае поэт очень-очень торопился и решил соединить обе цифры в одну как, скорее всего, и предположил чудо-дешифровщик? К тому же, в приведенных иллюстрациях семерки друг от друга несколько отличаются: в "17" семерка достаточно строгая, тогда как в "7" заметна некоторая "витиеватость".

Посмотрим на остальные цифры из датировок болдинских рукописей.

1) девятка (из ПД 997):

2) девятка "с завитушками" (из ПД 133):

Понятно, что можно было написать "9" попроще, как приведено выше, но в данном случае мы снова встречаемся с витиеватостью.

3) Еще одна девятка (из ПД 915):

4) двузначные числа на примере "14" (из ПД 995):

Восьмерка в записи года едва различима, в "14" цифры записаны почти что без отрыва пера, но, тем не менее, четко читаются.

5) много цифр, в том числе и несколько вариаций для "17", а также "7" в различных сочетаниях (из ПД 129 и ПД 1059):

6) варианты размещения цифр в тексте (из ПД 1081):

(подчеркнуты цифровые обозначения; текстовый фрагмент из статьи "Опровержение на критики": "У одного из них есть 15-летняя племянница, у другого 15-летняя знакомая <...> Но публика не 15-летняя девица и не 13-летний мальчик").

2.3.3. В общем и целом, никаких оснований верить чудо-датировке, предлагающей читать "17" вместо "7", пока что не наблюдается, поскольку во всех рассмотренных нами случаях хорошо видна четкость написания цифр. Нам, конечно, могут тут же возразить: так ведь факсимильное издание, из которого взяты все вышеприведенные фрагменты, вышло в свет только в 2013-м году (А.С. Пушкин. Болдинские рукописи 1830 года.), и, разумеется, "дешифровщик" просто не имел возможности им воспользоваться! Мы, в ответ, согласимся с таким замечанием, но одновременно укажем на другое, уже упоминавшееся нами ранее, факсимильное издание пушкинских рукописей, которое появилось в 1999 году. К этому добавим, что если уж браться за "чтение рукописей", то делать это нужно как следует, а не как попало...

Смогут ли в рассматриваемом нами случае чем-то помочь изданные в 1999 году "Рабочие тетради"? Давайте, для примера, просто посмотрим на графику даты "1817 г." (из ПД 829):

Вполне можно сделать вывод о том, что устойчиво чёткое начертание цифр в пушкинских рукописях прослеживается не только в болдинский период, но и в более раннее время.

Никаких оснований для того, чтобы принять для болдинской рукописи "Бесов" чудо-датировку "17 сентября" так и не появилось. Идем далее.

2.4. Присмотримся повнимательнее к тому тексту, который "не-почерковед" ухитрился "вычитать" на месте зачеркнутых пушкинских строк, заботливо снабдив репродукцию финала "Бесов" подставленными буквами.

2.4.1. Обратим внимание на одну немаловажную деталь: некоторые из тех слов, которые предложены чудо-автором, не соответствуют нормативному для пушкинского времени написанию:

Поясним:

1) в выделенном месте слова "бедоподобный" должно быть написано "ять": "бѣдоподобный" (как производное от "бѣда", как оно зафиксировано словарями, напр. в 1806 г., или в 1847 г.), следовательно под зачеркнутым следовало бы искать именно "ѣ", написание которого в пушкинских рукописях тоже довольно-таки четкое, как, к примеру, в заголовке того самого стихотворения "Бѣсы":

2) в выделенном месте слова "хороводе" снова - "ять": "хороводѣ"

3) в выделенном месте слова "легкий" должно стоять i - "и десятеричное": "легкiй"

4) в выделенных местах должно стоять окончание "еръ": "тотъ ужасъ съ", точно так же, как и в отмеченных чудо-дешифровщиком случаях: "въ покровномъ", "мелькалъ", "воздухъ", "нимъ".

Однако, никаких намеков на существование в зачеркнутом тексте тех знаков, которые там должны были бы находиться при правильности "дешифровки", не наблюдается, что, в первую очередь говорит в пользу неверности предлагаемого "чтения".

2.4.2. Далее, обратим внимание на то, что в ряде случаев, чудо-дешифровщик совершенно явно притягивает нужную ему букву, тогда как ее подлинная графика в пушкинских рукописях выглядит обычно совершенно иначе. Обратимся непосредственно к результатам "дешифровки":

Желтым подсвечены те буквы, элементы которых должны либо значительно подниматься над строкой, либо значительно опускаться, красным указана линия, которую чудо-читатель почему-то решил причислить к буквам, хотя это - часть большой скобки, которой Пушкин обозначил удаляемый фрагмент.

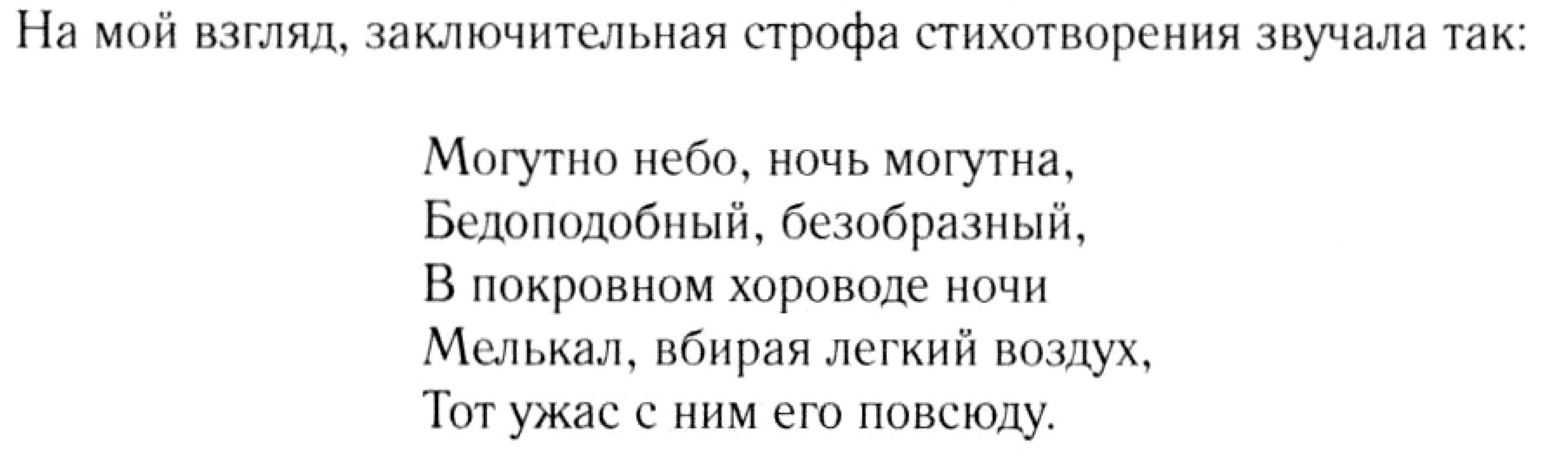

2.4.3. Первая чудо-строка "могутно небо, ночь могутна" удалена из приведенной иллюстрации намеренно. Обратим внимание на то, что слово "могутна" (как и "могутно") ни в произведениях А.С. Пушкина, ни во всем остальном - к настоящему времени исследованном - его рукописном наследии не встречается. Об этом свидетельствуют специальные справочные издания: четырехтомный "Словарь языка А.С. Пушкина" (1956-1961) и дополняющий его однотомный лексикон "Новые материалы к Словарю А.С. Пушкина" (1982). При этом отметим, что прил. "могутной" указано в Словаре Вл.И. Даля в статье "мочь (быть в силах, в состоянии сделать...)" в подразделе "мочный, мощный", а "могута", "могутник", "могутный" и "могутство" с пометкой "простонар." включены в 3-ю часть Словаря Академии Российской (2 изд. 1814); и в силу этого можно предположить, что данная лексика могла быть известна А.С. Пушкину.

Однако, уже в 2007-м году та самая строка вызвала недоумение у образованных людей, следствием чего стала публикация в "Литературной газете" статьи Л. Нецветаева "«Могутная ночь» шифровальщика Пушкина" (на что чудо-автор тут же отреагировал интернет-публикацией "Этот цветистый Нецветаев"; полностью вся эта история описана в "Чудинологии"; там же приведен "изобразительный" ответ Л. Нецветаева).

Теперь давайте разберемся более детально. Дело в том, что, в силу ли собственной невежественности, или по каким-то иным причинам, чудо-чтец и "не-почерковед" просто "пришпандорил" к зачеркнутому четверостишью строку из предшествующего... На самом деле фрагмент должен выглядеть так:

Причем незачеркнутую часть вполне можно прочитать без какого-то особого напряжения, поскольку этот текст (за исключением одного слова) знаком почти что всем со школьной скамьи:

"Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освѣщает мракъ летучий;

Мутно небо, ночь мутна"

(непривычное нам "мрак" на месте "снег" отмечено в разделе разночтений академического издания: В. Варианты перебеленного автографа. (ПД 125)).

2.4.4. Зачеркнутый текст на первый - поверхностный - взгляд, представляет определенную сложность для прочтения. Но - только в том случае, если всё время думать, что никто до нас не пытался этот текст прочитать, и что не существует изданий, в которых уже были расшифрованы черновые записи А.С. Пушкина.

Если же предварительно обратиться всё к тому же академическому изданию, то прочтение зачеркнутого перестанет казаться таким уж непосильным делом:

"Безконечны безобразны

въ мутной месяца игрѣ

Мчатся, вьются тѣни разны

Будто листья въ ноябрѣ".

2.5. Как оказалось, прежде чем громогласно заявлять о "собственном прочтении" текстов А.С. Пушкина (к тому же, спрятавшись за отговоркой об отсутствии почерковедческих знаний, навыков и умений) следовало бы не только как следует всматриваться в профессионально выполненные репродукции рукописей (а не в сделанные совсем для других целей перепечатки), но и обратиться к помощи специалистов.

Согласитесь, что даже при отсутствии высококачественной фотокопии рукописи "Бесов" можно было соотнести иллюстрацию из книги "Пушкин рисует" с академическим изданием сочинений А.С. Пушкина и отыскать в нужном томе (либо по году написания стихотворения, либо по алфавитному перечню) раздел "Другие варианты и редакции". Правда, эти нехитрые манипуляции, ведущие в конечном счете к правильному решению задачи по чтению рукописного текста, доступны лишь тем, кто не является круглым дураком...

Самое же интересное в данном случае заключается в том, что "дешифровка" этого текста никак чудо-автору в его "разысканиях" не помогла (далее о ней не упоминается и "дешифрованный" текст никак не соотносится с последующим изложением) и понадобилась она ему только лишь для того, чтобы убедить себя и своих глуповатых читателей в том, что чудо-чтец действительно может читать рукописи Пушкина. Вот почему-то кажется, что умных людей такое "чтение" убедило как раз в обратном... Кроме этого, укрепляется уверенность в том, что такого "чтеца" можно с уверенностью определить в компанию к тем самым "не-специалистам", о которых шла речь в первой части нашего материала

Не знаю, как у вас, дорогие читатели, но лично для меня данный случай послужил лишним подтверждением того, что "дешифровщик" не только не желает работать с оригинальными материалами (в данном случае - рукописями), и не умеет обращаться с их репродукциями, но - вообще не представляет себе принципов работы с исследовательской литературой. Конечно, для тех, кто хорошо знаком с чудо-шарлатанством, данный материал не внесет практически ничего нового, поскольку "деятельность" чудо-чтеца все время опирается на диких размеров невежество при запредельно высоком уровне уверенности в собственной правоте и принципиальном нежелании и неумении проводить исследовательскую работу в гуманитарных областях. Зато теперь, после ознакомления с тем, как хорошо всем известный профессор кислых щей попытался нагадить ещё и в пушкиноведение, уже с полным основанием можно отнести к нему одно из ёмких пушкинских определений.

Спасибо за внимание!

До новых встреч!