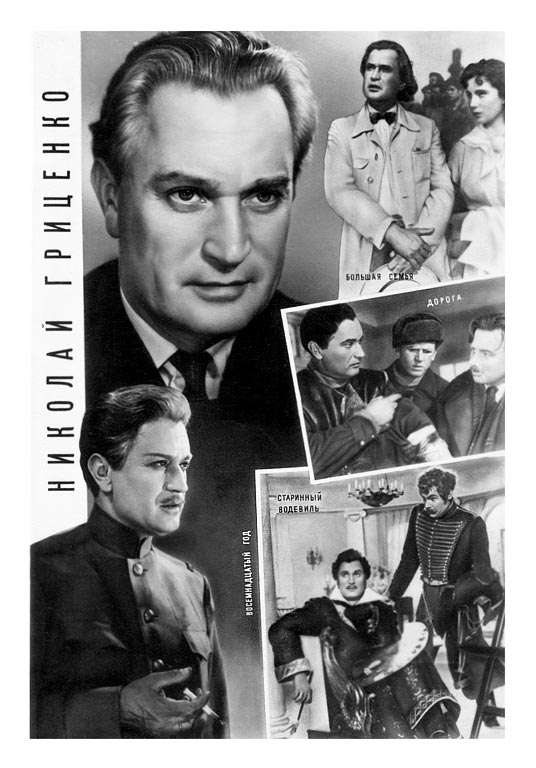

Элла Шольц (m-lle Kolombina). Николай Гриценко. Загадка Гения. 5/1

Глава 5. Первая маска

Я не помню в своей жизни человека, который мог бы так далеко отходить от своей сути по линии создания характеров. У него была в этом смысле гениальная способность. Он интуитивно во время чтения видел этот образ, и уже из него никакой кувалдой выбить было невозможно. Он влезал туда, расширяясь, расправляя плечи, становясь шире, и плавал там, как рыба в воде.

Василий Лановой, актёр

Почти каждый театр имеет спектакль, являющийся его визитной карточкой. Визитной карточкой театра Вахтангова, безусловно, является «Принцесса Турандот». Спектакль-легенда, лебединая песня Вахтангова… Умирающий режиссёр поставил его в годы разрухи и даже не успел увидеть премьеры. К нему на квартиру в антракте приезжал Станиславский, чтобы рассказать о грандиозном успехе постановки. Надо сказать, что сам Константин Сергеевич не был в восторге от спектакля, считая его чересчур легковесным. Впоследствии всё легковесное он частенько оценивал эпитетом «турандотовщина». Но годы неизменной популярности «Принцессы Турандот», думается, опровергают скепсис Станиславского.

Этот спектакль отражение сущности Вахтанговского театра - сочетания несочетаемого, гротеска, фантастического реализма, свободной импровизации. За ним тянется шлейф чего-то удивительного, чудесного, сказочного, волнующего, словно изысканный аромат духов он заполняет собой всю атмосферу, погружая в неё зрителя, проникая всюду. И звучит волшебная музыка, сразу дарящая ощущение праздника. И при этом всё - не в серьёз, всё комично. А через диалоги масок привносится в спектакль современность, реальность, не становящаяся диссонансом, а органично вплетённая в ткань сказочной истории. Вроде и сказка, а, благодаря маскам, самая насущная быль, самая живая современность… Так и переплетается. Сон с явью, игра с жизнью, сказка с былью, трагическое с комическим…

Но не только поэтому «Принцесса Турандот» так важна и значима для театра. Но ещё и потому, что этот спектакль давал возможность продемонстрировать разом лучшие силы театра, представить всю труппу. В первой постановке в главных ролях были заняты тогда начинающие актёры: Юрий Завадский, властитель женских сердец той поры, Цецилия Мансурова, которой Вахтангов неожиданно, рискнул вопреки рациональному подходу доверить роль Турандот, желая узнать, как она, молодая актриса, справится с ней, Борис Захава, Рубен Симонов, Борис Щукин, Александра Ремизова… В этих именах, объединённых Вахтанговым в одном спектакле - история нашего театра середины 20-го века. Они, во многом, и создали этот театр.

Первая постановка "Турандот" имела грандиозный успех. Москва напевала песенки и мелодии из спектакля, сочиняла частушки. Именем своенравной принцессы называли духи, пудру и конфеты. Виднейший театровед С.С. Мокульский констатировал: "Сейчас уже ясно: "Турандот" - это большая дата, большой вклад в историю русского, а следовательно, и мирового театра ХХ века". Другой рецензент отмечал, что этим лёгким, увлекательным и мудрым спектаклем "удовлетворяется жажда здорового отдыха". Мало кто мог устоять перед необъяснимой магией вахтанговского представления.

В 1963-м году после долгих сомнений и колебаний Рубен Симонов решил возобновить спектакль. Как и прежде «Принцесса Турандот» стала своеобразным смотром сил, в нём нашлись роли буквально для всех ведущих актёров театра. На смену Юрию Завадскому пришёл принц не менее прекрасный - Василий Лановой. Ещё недавно Василий Семёнович, уже известный и любимый зрителями, благодаря работам в кино, собирался покинуть театр, где ему до сей поры не доставалось ролей. В этот-то момент Рубен Симонов и утвердил его на роль Калафа. Эстафету Цецилии Мансуровой приняла Юлия Борисова, грациозная, словно невесомая, с чарующим голосом - истинная принцесса театра.

Особое внимание уделялось маскам, которые распределены были следующим образом: Труффальдино - Эрнст Зорин, Бригелла - Михаил Ульянов, Панталоне - Юрий Яковлев, Тарталья - Николай Гриценко. Василий Лановой вспоминает, как Николай Олимпиевич шёл к своей роли: «Он обладал редким даром скоро находить общий рисунок роли. А найдя его, смело, как в омут, бросался в уже найденную форму существования героя, умел великолепно жить в определённом рисунке роли и делал просто чудеса в мгновенном перевоплощении в создаваемый образ, да так, что порою его трудно было узнать, и это при минимальном гриме. Гриценко обладал поразительной смелостью - работал, как правило, на максимальной высоте и шёл по самому острию опоры, когда казалось, ступи чуть-чуть не так - и сорвёшься. Но он смело шёл по этому острию, не допуская срыва. Шёл всегда на грани «перебора», но счастливо избегал его, работая, таким образом, по самому максимуму, выкладываясь в полную силу. Вот этой возможностью перелить себя в найденную сценическую форму Николай Олимпиевич обладал в совершенстве. Если Ульянов чаще к себе подтягивал персонаж, к своим ярко выраженным данным, то Гриценко свою индивидуальность подчинял определённому рисунку, вливаясь в найденную им форму. Но и в этой форме, внешнем рисунке роли он почти не повторялся. Казалось, из какой-то бездонной копилки доставал он всё новые и новые лики, с непостижимой щедростью отказывался от уже найденного».

Тарталья в интерпретации Гриценко - вечный школьник, наивный, ребячливый и поразительно смешной. «Детскость - незаменимая черта актёра, помогающая ему верить в предлагаемые условия игры, - отмечает Юрий Яковлев. - Для масок в «Турандот» это просто обязательное условие. Более всего это относилось к Тарталье - Гриценко. Он был непосредственен до наива, что тут было весьма кстати».

В этой роли обращает на себя внимание элемент клоунады в лучшем смысле этого слова. Редкий драматический актёр способен органично и легко существовать в этом чрезвыйчано непростом жанре. Многогранный дар Николая Олимпиевича позволял ему владеть им в совершенстве. Талант к клоунаде был одной из многочисленный граний сияющего самородка, которому можно уподобить актёрский гений Гриценко.

Диалоги масок, отчасти прописанные Аркадием Райкиным, чья дочь, Екатерина, также была занята в спектакле, были, во многом, построены на импровизации исполнителей этих ролей. Разумеется, далеко не все вольности, которые позволяли себе актёры во время репетиций, доходили до сцены. Например, часто цитируемое теперь представление Калафа-Ланового:

- Лановой Вася.Про него один поэт сочинил стишок:

Семен Михайлович Буденный...

Василь Семеныч Лановой...

Один рожден для жизни конной,

Другой для жизни половой...

«Это стихотворение родилось после того, как Рубен Николаевич Симонов сказал: «Николай, мы уже 10 спектаклей сыграли, а вы все один и тот же текст произносите. В «Турандот» можно импровизировать - ну придумайте же хоть что-нибудь!», - рассказывал Василий Семёнович в одном из интервью. - Гриценко хмыкнул: «Не мое это дело», а Юля Борисова вообще запаниковала: «Ой, импровизации я боюсь».

И вот следующий спектакль. По замыслу режиссера сначала мы все выстраиваемся - идет представление действующих лиц и исполнителей. Юля почувствовала, что Гриценко как-то неестественно напряжен, и шепчет: «Сейчас что-нибудь ляпнет». Когда он объявил: «Роль принцессы Турандот исполняет Юлия Борисова. Под этой масочкой (она в маске была) скрывается депутат Верховного Совета РСФСР», - у нее вырвался вздох облегчения: «Так, пронесло... Ну, Вася, держись!». Гриценко между тем продолжает: «Роль Калафа исполняет Лановой Вася, про которого один поэт сочинил...» - и выдает это четверостишие.

Сидевший в зале Рубен Николаевич сделал так (рычит): «А-а-а!». Мы еще сходили со сцены, а он уже встречал Гриценко, сверкая очами: «Я запрещаю вам импровизировать! С ума сошел: Лановой - половой, обалдел!».

Другой случай приводит Вячеслав Шалевич: «За нашими импровизациями, бывало, следили люди из райкома. Однажды Николай Гриценко вышел на сцену и сказал: "Чем отличается пионер от котлеты? Тем, что котлету надо жарить, а пионер всегда готов!.." Тут уж не только райком, но и мы сказали, что это ни в какие ворота не лезет».

«Принцесса Турандот» была восторженно принята зрителями, которые и теперь, спустя десятилетия, всё так же жаждали "здорового отдыха", и жажда эта удовлетворялась представлением, создающим сказочную атмосферу и дарящим по частичке счастья каждому, кто приходил на него. Театр показывал этот спектакль во многих городах, возил за рубеж. «Самый первый раз выезд «Принцессы Турандот» состоялся в 1964 году в Грецию… - вспоминает Лановой. - Правда, когда актёры узнали, что некоторые отрывки из «Турандот» будут исполняться на греческом языке, то кое-кого из актёров это сообщение не на шутку встревожило. Особенно много текста предстояло выучить маскам. Поэтому, наверное, драматичнее всех принял это известие Гриценко. Узнав об этом, он буквально побледнел, нервно засмеялся и взмолился: «Господи, я по-русски-то с трудом запоминаю, а тут ещё по-гречески, ужас!» И принялся за зубрёжку.

В те дни в театре нередко можно было встретить актёров с тетрадками в руках, зубривших, закатив глаза в потолок, текст, громко декламировавших: «Апокалипсисос аколовапосос…»

Николай Олимпиевич Гриценко действительно труднее всего осваивал греческий язык, не успевал запоминать текст, а время уже поджимало, и вот однажды он пришёл в театр радостный и сообщил, что нашёл выход из положения: репризы первого акта он записал на одном обшлаге рукава, второго на другом, на галстуке, на отворотах пиджака. И как ученик на экзамене, потом подглядывал в свои шпаргалки.

Внимание к нашим гастролям было огромное. Перед первым спектаклем я видел, как Гриценко нервничал, заглядывал в шпаргалки, волновался. Два акта прошли успешно, а в третьем он начал спотыкаться, подолгу молчал, прежде чем произнесёт фразу на греческом языке, подходил ближе к суфлёрам, радостный возвращался в центр сцены, произносил её, а дальше опять забывал и снова шёл к кулисам. Зрители поняли, в чём дело, очень доброжелательно реагировали на это, смеялись. Мы тоже пытались ему подсказывать, а он, отмахиваясь от подсказок, тихо говорил: «Я сам, я сам…» И однажды, когда пауза уж слишком затянулась, мы ему шепчем: «Переходи на русский, Николай Олимпиевич, переходи на русский». И тут увидели, как он вдруг переменился в лице и беспомощно, тихо отвечает: «Ребята, а по-русски-то как?» Мы уже с большим трудом могли удержаться от смеха. В зале тоже стоял хохот. Зрители сами пытались ему подсказывать по-гречески, а он им отвечал: «Нет, не так, не то». И всё это воспринималось в шутливой, непринуждённой форме, весело и с юмором».

К слову, на зарубежных гастролях иностранцы, видя Гриценко поочерёдно в роли Мышкина, Протасова и Тартальи наотрез отказывались верить, что играет их один и тот же актёр.

Спектакль «Живой труп» был поставлен Рубеном Симоновым годом раньше «Принцессы Турандот». В театре ходила шутка, будто бы режиссёр, очень любивший музыку, поставил его только ради цыганского пения: на каждый спектакль специально из Ленинграда приезжал гитарист-виртуоз С. Сорокин. Роль цыганки Маши исполняла юная Людмила Максакова, для которой эта работа стала первой крупной ролью в театре. На главную же роль Рубен Николаевич, не раздумывая, утвердил Гриценко. Владимир Этуш замечает, что здесь, как и в роли Мышкина, Николай Олимпиевич шёл от себя, не используя внешних характерных средств. «Наблюдая за ним в живом трупе, - рассказывает Василий Лановой, - я помню, как я был удивлён, что такую трагическую финальную сцену он играет, как будто он не характерный актёр. Для меня это было открытие. Потому что эта безбрежная фантазия была в характерных ролях, а тут чистый герой, трагический герой».

Протасов Гриценко вызвал большое внимание театральной общественности. Это была, по истине, одна из выдающихся работ актёра в театре. Сохранившиеся записи одного и того же эпизода, снятые в разное время, позволяют оценить то разнообразие, с которым Николай Олипиевич играл одну и туже роль, используя разные краски, не повторяясь.

Уже один только монолог Протасова перед следователем оставляет впечатление неизгладимое. А ещё были в этом спектакли моменты, в которых проявляется высшее дарование актёра - моменты молчания героя. Высшее мастерство не в том, чтобы плакать или смеяться на сцене, но в том - чтобы выразительно молчать, чтобы молчание было глубоко красноречиво, чтобы молчание было выше и ярче слов и движения, чтобы молчание удерживало внимание зрителя. Гриценко, как никто, владел этим даром. Его молчание, казалось, содержало в себе такую глубину несказанного, что невозможно было оторвать глаз. Он как будто бы не делал ничего, не произносил ни слова, а лишь смотрел куда-то, но сколько было в этом взгляде и этом молчании! Никаким словам не выразить! Это - высшая ступень актёрского мастерства.

В 60-е годы театр Вахтангова становится одним из самых популярных театров Москвы. Один за другим выходят новые спектакли, в которых занят Николай Гриценко. В 1961-м году был поставлен спектакль «Русский лес» по пьесе Леонида Леонова. Через два года увидела свет его киноверсия, в которой Николаю Олимпиевичу, исполнявшему роль Грацианского, очередного малоприятного персонажа, вновь довелось работать с Руфиной Нифонтовой. Фильм, в котором заняты также Юрий Яковлев, Майя Булгакова, Б. Тенин и многие выдающиеся актёры, отчего-то не имел шумной популярности, сегодня его довольно редко можно увидеть на экранах. Роль же профессора Грацианского заслуживает большого внимание.

Вначале перед нами предстаёт холёный господин (хотя действия происходят в советское время, но слово «товарищ» совершенно не вяжется с этим образом) классической профессорской наружности с безупречными манерами и вкрадчивой, очень правильной, усталой, несколько приторной, но полной сознания своего положения речью. Такая внешняя форма призвана скрыть подлинную сущность этого «учёного мужа», оказывающегося на деле приспособленцем и карьеристом. Но этим образ не исчерпывается. В какой-то момент вместо холёного карьериста с интеллигентским лоском вдруг обнаруживается слабый, одинокий человек, раб собственной трусости и… собственной матери. Человек жалкий и потерянный. Он ещё пытается скрываться за своей маской, но из-под неё прорывается уже нечто другое. Прорывается в покаянных слезах возле умирающей некогда любимой и любящей женщины, которую оставил опять-таки всёго лишь из малодушия. Прорывается в страхе, который приводит его к другу, которого он некогда предал, и, вот, приходит и становится перед ним на колени, раскрывая мечущуюся, ноющую, слабую душу, ища у него же - поддержки. Это уже человек, чувствующий, что жизнь прошла не так, но боящийся признаться в этом самому себе, чувствующий собственное падение, собственную гибель, но не имеющий сил сойти с пагубного пути, на котором укоренился и потому пытающийся самого себя убедить в правильности его, продолжающий играть свою роль. И весь этот клубок противоречий выявляется, по сути, в нескольких небольших сценах.

В 1965-м году Симонов выпустил премьеру «Диона», - близкую к политическому памфлету комедию Леонида Зорина, написанную на сюжет из древней истории. Главную роль в спектакле играл М. Ульянов, его жену Мессалину - А. Казанская, императора Домициана - Н. Плотников. Гриценко достался образ поэта Сервилия.

В это же время Николай Олимпиевич сыграл Марка Трофимовича Бессмертного в народной драме М. Стельмаха «Правда и кривда», впавшего в религиозный фанатизм крестьянина Магару ("Виринея" Л.Сейфуллиной, постановка Е.Р.Симонова) и лихого красного бойца Степана Вытягайченко ("Конармия", постановка Рубена Симонова по Исааку Бабелю) так, что на фоне многих актёрских удач этих спектаклей упомянутые персонажи выделялись своим необыкновенным правдоподобием при острогротесковом рисунке ролей.

«Конармия» дала Гриценко возможность в очередной раз продемонстрировать разноплановость своего комического таланта, о котором один из зрителей отзывается следующим образом: «Комедийный талант Гриценко напоминал бурный фонтан игристого шампанского, который и малость пьянит, и радует глаз, слегка свежит, но голова потом чиста, и все так благородно, весело, красиво! Юмор был присущ Гриценко всегда, если хоть чуть-чуть допускалось трактовкой образа». Роль Вытягайченко стала, пожалуй, главной удачей постановки. Неслучайно после смерти актёра никому не удалось заменить его в ней. «Николай Олимпиевич играл в этом спектакле так, что даже мы, его партнёры, с трудом сдерживали смех. И это было на каждом представлении сцены суда, где герой Н.О. Гриценко держал оправдательную речь. Помню, как авторитетные театральные люди специально отсчитывали время, чтобы забежать в театр, где-нибудь из ложи или даже с молодёжных ступенек бельэтажа ещё и ещё раз насладиться этой сценой», - вспоминает партнёр Гриценко по спектаклю Юрий Яковлев. Надо сказать, что коллеги-актёры часто приходили на репетиции Николая Олимпиевича, пытаясь постигнуть тайну его мастерства. «Когда он приступал к какой-нибудь работе - большой или маленькой, у многих его товарищей, занятых по горло собственными делами и заботами, возникала острая необходимость прийти во время репетиции в зал и увидеть его новые находки», - свидетельствует Михаил Ульянов.

Параллельно Николай Олимпиевич активно снимался в кино. Одна за другой выходили на экран ленты «Барьер неизвестности», «Вольный ветер», «Понедельник - день тяжёлый», «Мать и мачеха», «Человек без паспорта», «Два года над пропастью», «Журавушка», «Адъютант его превосходительства»… Пополнилась галерея сыгранных председателей, роли которых не оставляли актёра с первых лет его работы в театре. Казалось бы, что может быть особенного в подобных образах? Но у Гриценко и они получались настолько различны, что не слёту можно догадаться, что образцового руководителя колхоза, «хозяина», как с уважением характеризует его главная героиня фильма (Любовь Соколова) Журбенко из фильма «Мать и мачеха» и внешне отталкивающего, неприятного во всех отношениях развратника и пьяницу Маркелова в «Журавушке» играет один и тот же актёр.

В ленте «Человек без паспорта» (1965-й год), прообразе знаменитого «Резидента», Николай Олимпиевич играет роль бывшего полицая. И вновь образ этот не примитивен, как могло бы быть. Персонаж Гриценко не закоренелый негодяй, он даже, в сущности, не зол. Но всего-навсего слаб, бесхарактерен и труслив, а потому из страха подчиняется воли приехавшего иностранного агента, становится соучастником его преступлений, от которых страдает сам. Актёр играет человека несчастного и опустившегося, но ещё не дошедшего до точки. В конце фильма его герой всё же находит в себе силы порвать со своим «товарищем» и прийти с повинной.

А вот в фильме «Два года над пропастью», снятом на киностудии Довженко в 1966-м году, Гриценко создаёт образ врага настоящего. Лента основана на реальных событиях. В самом начале Великой Отечественной войны, оставленный с особым заданием в захваченном немцами Киеве, бесследно исчез разведчик Иван Кудря. С большим трудом через много лет его судьбу и все, что он успел сделать в осажденном городе, удалось узнать. Потеряв связь с центром, не имея помощников, Кудря проявил редкое самообладание, смелость, изобретательность - завербовал новых помощников и вступил в единоборство с самой тайной, даже гестапо и СС неподотчетной диверсионно-разведывательной организацией гитлеровцев «Орион». Герою (Анатолий Барчук) противостоит глава «Ориона», полковник Миллер, матерый разведчик, многие годы проживший в нашей стране, великолепно знающий язык, нравы, обычаи Киева. Именно этого человека играет Николай Гриценко. Как отмечал в критической статье журнал «Спутник кинозрителя»: «Фильм предельно документален, но потребовались крупнейшие актерские дарования, зрелая режиссерская работа, чтобы воспроизвести на экране этот документ человеческого героизма и все почти невероятные события, которые действительно приключились в Киеве в самые его мрачные и трагические годы». Образ, созданный Гриценко, отличается большой сложностью. Это враг, который внушает уважение, враг сильный и умный, враг, наделённый неким отрицательным обаянием. Во мгновение око обходительный, любезный и галантный с женщинами «Антон Иванович» обращается в ледяного, жестокого нациста, наотмашь бьющего не вовремя зашедшего с докладом подчинённого. Равно безукоризненно сидит на нём и штатское платье и мундир. Видно, что это человек, очень следящий за своим внешним видом. Безукоризненная выправка, предельная аккуратность. И видимое совершенное спокойствие, невозмутимость, холодность. Но сбивается эта маска в конце ленты, в сцене разговора Миллера с Кудрей. Это, безусловно, одна из сильных сцен картины. В ней мы видим психологическое противостояние двух врагов, двух незаурядных личностей. И выговариваемые ласковым тоном угрозы немца, с паучьей изощрённостью норовящего затянуть в свои сети добычу, разбиваются о задорное бесстрашие героя, и на миг нервы Миллера сдают. В этом поединке морально он оказывается побеждённым. Следить за преломлениями игры Гриценко в этом образе - подлинное удовольствие.

© Copyright: Элла Шольц, 2010

Свидетельство о публикации №21005290868