Дачи в СССР

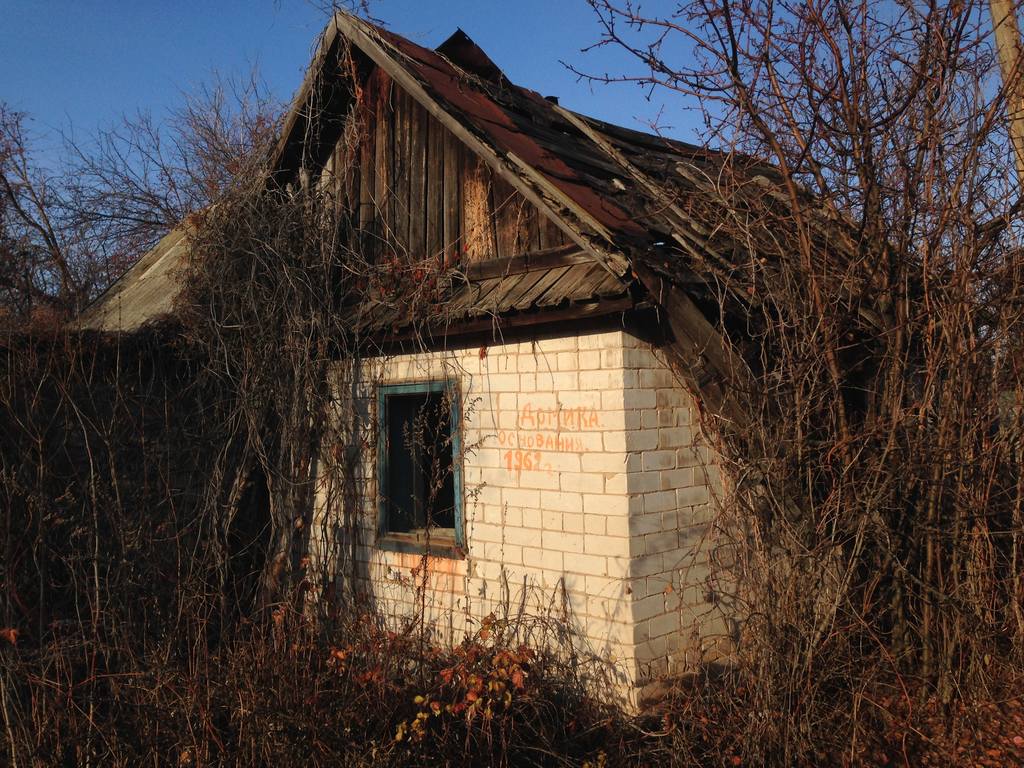

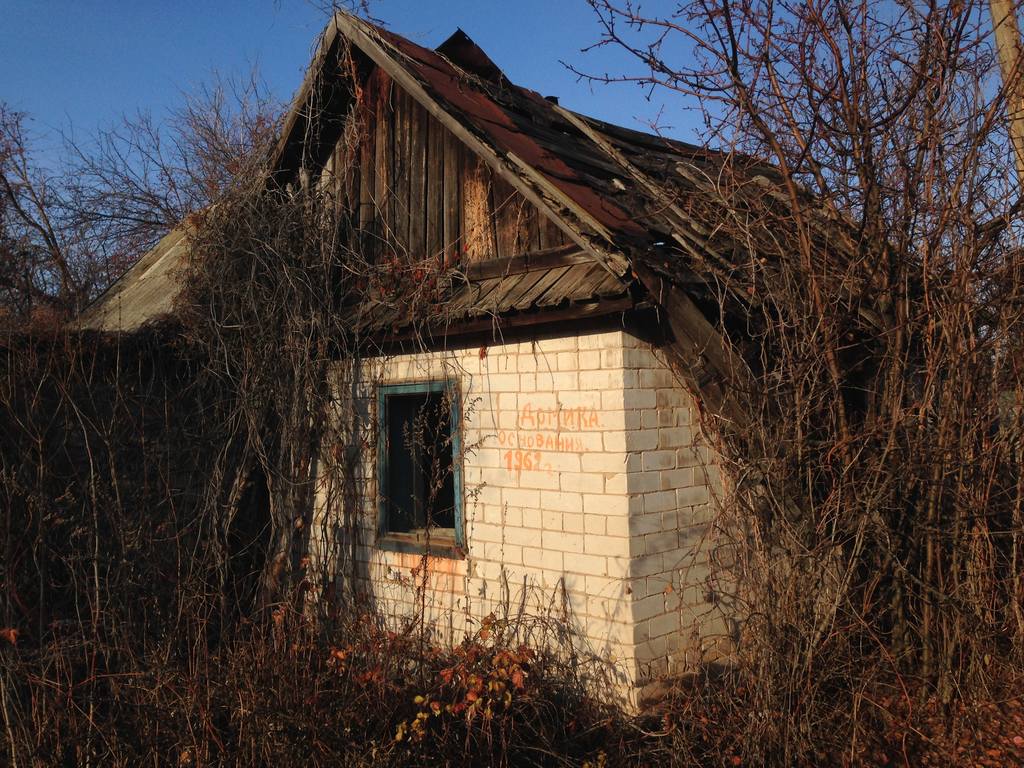

В эти выходные, выгуливая псов по практически заброшенному старому дачному массиву СДТ "НГЧ-5", обратил внимание на дату, нанесённую краской на полуразвалившемся садовом домике:

Надпись, судя по всему, была сделана достаточно давно, но до относительно недавнего времени стена с надписью была скрыта еще стоявшим густо заросшим забором - но вот окончательно сгнивший забор упал, и стал заметен год основания этой дачи.

Меня эта дата заинтересовала в первую очередь тем, что совпала с годом моего рождения - и потому, немного покопавшись в этих энторнетах и прояснив для себя кое-какие не совсем ясные моменты из истории появления и развития в СССР дач, я решил поделиться информацией об истории дач в СССР с вами.

Из различных книг мне было давно известно, что дачи в современном понимании этого слова (как места летнего отдыха) появились в России примерно в середине XIX века, несмотря на то, что сам термин "дача" существовал в русском языке задолго до этого, но имел несколько отличавшееся от современного значение.

До конца XVIII века под «дачей» понимался земельный участок («небольшая поземельная собственность» по В.И. Далю), переданный лицу во владение, как правило, от государя.

Во второй половине XIX века загородный отдых становится непременным атрибутом жизни всех более или менее обеспеченных слоев населения крупных городов европейской части России: Петербурга, Москвы, Киева, Варшавы и даже Самары.

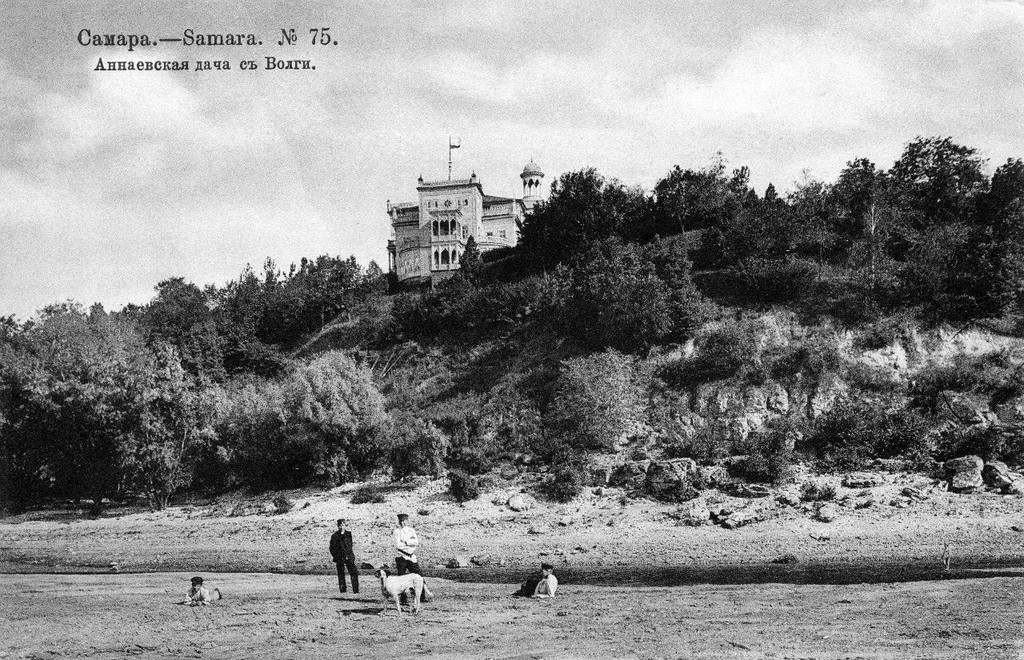

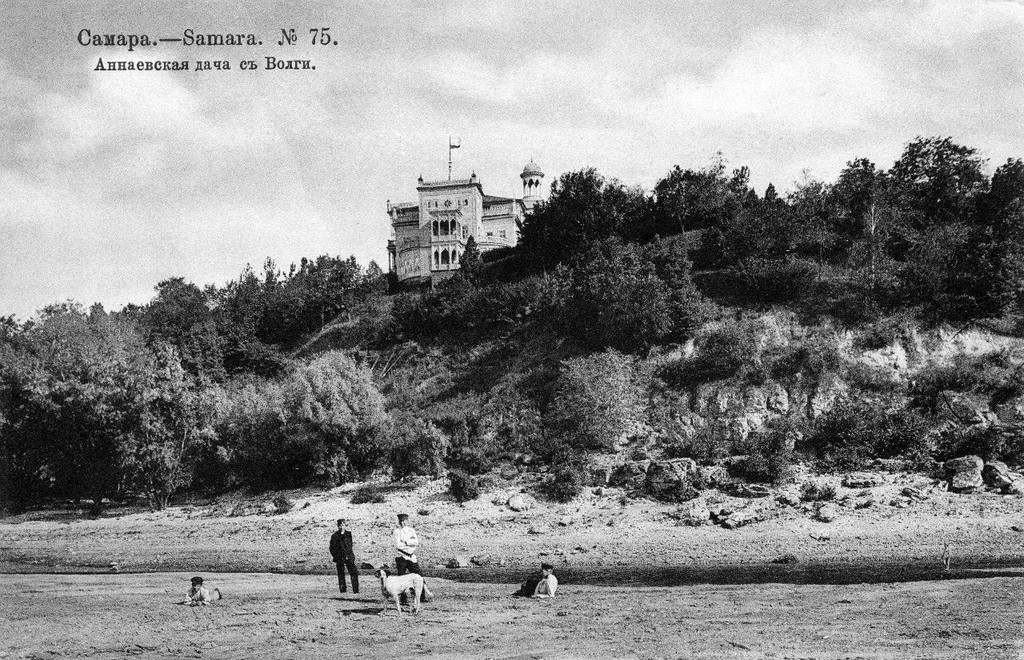

К началу XX-го столетия вокруг Москвы уже существовали целые дачные поселки, примерно в то время на берегу Волги в Самаре и её ближайших окрестностях появились дачи богатых самарцев - Аннаева, Головкина ("дом со слонами"), Постникова, Курлиной, Засухиина, Неклютина, Субботина и многих других.

Однако эти "дачи" имели существенное отличие от дач более поздних, советских - хотя и были похожи во многом на современные загородные дома. По свидетельству Константина Головкина:

«Все эти дачи, являясь скорее виллами побережья, служили завидным украшением самарского берега Волги и, вместе с тем, являлись единственными по красоте на протяжении всей Волги от Нижнего Новгорода до Астрахани.

Все они были оборудованы собственными водопроводами и электрическими станциями и оранжереями, окружены роскошными цветниками, с фонтанами, разного рода затейливыми трельяжами и прочим.

С балконов дач открывается бесподобный и восхитительный вид на всю Волгу».

Октябрьская революция 1917 года привела к кардинальным изменениям земельных и имущественных отношений в стране.

Последствия постреволюционных социальных потрясений, годы Гражданской войны и курс на построение общества нового типа отразились и на дачах.

Именно в рамках марксистко-ленинской идеологии в законодательстве постепенно происходит «размежевание» правовых режимов жилых домов в городских поселениях и дачных местностях, а позднее - и земельных участков, выделяемых под их строительство.

Строгое разграничение правовых режимов дачных и усадебных земельных участков, с возведенными на них объектами недвижимости, отсутствовало до 60-х годов ХХ века, а само правовое разграничение во многом было обусловлено установками идеологического характера.

Своеобразной «отправной точкой» для разграничения этих видов использования земельных участков стал Гражданский кодекс РСФСР 1922 года, который запретил советскому гражданину и его семье владеть более чем одним жилым домом (жилым помещением).

Наметившуюся тенденцию к «размежеванию» правовых режимов жилого дома и дачи закрепило в 1927 году Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О дачных поселках».

Именно данным Постановлением, по существу, было установлено основное функциональное назначение дач - быть местом летнего отдыха, а не местом жительства.

Именно в то время, в начале 1930-х, начался первый советский дачный бум - помимо партийных функционеров, дачами начали обзаводиться представители творческой интеллигенции, высокопоставленные военоначальники, крупные административные работники, профессура...

Оформление отвода земли дачно-строительным кооперативам осуществлялось в соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 августа 1932 г. «О предоставлении учреждениям, предприятиям и организациям обобществленного сектора земельных участков для строительства на праве бессрочного пользования».

Как правило, дачно-строительным кооперативам выделялись крупные земельные массивы, предназначенные для размещения кооперативных поселков, состоящих из многих (иногда несколько сотен) дачевладений.

Сформировались первые советские дачные посёлки "стародачной" волны вокруг больших городов.

Широкое развитие дачное строительство рабочих и служащих получило после выхода Постановления Совета министров СССР от 24 февраля 1949 г. N 807 "О КОЛЛЕКТИВНОМ И ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОГОРОДНИЧЕСТВЕ И САДОВОДСТВЕ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ".

Именно в нём впервые появились ставшие затем знаменитыми "шесть соток" - именно таким был определён размер обычного советского дачного участка.

Чаще всего для нужд огородничества отводились городские земли сельскохозяйственного назначения. Кроме того, для этой цели могли быть предоставлены земли государственного земельного фонда, земли лесного фонда, а также свободные земли в полосе отвода железных и автомобильных дорог.

Разграничение правовых режимов земельных участков для индивидуального жилищного и дачного строительства было законодательно закреплено только в конце 1960 года Постановлением Совета министров СССР от 30 декабря 1960 г. N 1346 "ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДАЧ".

Выделение новых земельных участков под дачное строительство гражданам было запрещено, как и продажа им дачных строений, принадлежащих государственным и общественным организациям.

Земли для огородничества, как и дачные участки, отводились по производственному принципу, т. е. учреждениям, предприятиям, организациям, воинским частям.

С 1961 года дачные земельные участки могли предоставляться только дачно-строительным кооперативам, им же принадлежали строения, возведенные на данных земельных участках.

Поскольку примерно в то же время в стране случился продовольственный кризис 1960 года, начался второй, теперь уже довольно массовый, советский дачный бум - рабочие и служащие стали рассматривать дачу не только как место отдыха, но в первую очередь как возможность уменьшить дефицит продовольствия за счет собственной дачно-огородной продукции.

Получается, что именно на волне этого второго советского дачного бума и появились кинельские дачи, с года основания одной из которых я начал этот пост.

Этот небольшой дачный массив принадлежал садово-дачному кооперативу НГЧ-5 - "дистанции гражданских сооружений" станции Кинель (код НГЧ-5 на железной дороге означает именно это учреждение).

Социальный состав советских садоводов в то время был примерно следующим:

Впрочем, советское законодательство ограничивало площадь дачных построек сначала 16 кв. метрами, а позднее, при "дорогом Леониде Ильиче" - 25 кв. м.

Естественно, эти ограничения в первую очередь касались рядовых советских граждан - ибо в СССР всегда находились среди равных те, кто был равнее прочих ;))

Надо отметить, что второй советский "дачный бум" помог решить не только продовольственные и рекреационные проблемы советских граждан - он немало поспособствовал и развитию пригородного железнодорожного электротранспорта:

К середине 1950-х годов объемы перевозок в пригородном сообщении превысили довоенный уровень.

Помимо прочего это было вызвано и второй волной популярности дачного отдыха: если раньше дачи, как правило, снимались на лето, то теперь трудящиеся начали получать дачные участки в коллективную собственность. Появились первые садоводческие товарищества.

После всплеска начала 1960-х количество вновь организуемых дачных кооперативов более или менее стабильно росло на протяжении 1960-х и 1970-х - примерно в то время, в начале - середине 70-х, получили дачи мои дядья и тётки, а я, тогда еще школьник, частенько отряжался отцом на отработку дачной или огородной повинности - большая семья моего деда, жившего на Мехзаводе в частном доме, помимо собственного сада, огорода, курятника и свинарника, обрабатывала еще и несколько огородов под картошку, а также дачный участок в районе ст. Козелковская - теперь там стоят кварталы Кошелев-проекта.

Впрочем, иного пути прокормить 9 детей у деда и вовсе не было.

Третий советский дачный бум приключился в период перестройки - тогда с целью уменьшения растущего продовольственного дефицита снова началось массовое выделение предприятиям и организациям земель во вновь организуемых дачных массивах.

Юридической основой для нового всплеска развития коллективного садоводства и огородничества стали два Постановления Совета Министров СССР этого периода: от 29 декабря 1984 г. N 1286 «Об упорядочении организации коллективного садоводства и огородничества» и от 15 мая 1986 г. N 562 «О мерах по дальнейшему развитию коллективного садоводства и огородничества».

Об этом периоде развития дачных массивов в наших краях в своё время писал френд gregorko:

Именно тогда были выделены земли под дачные массивы в районе Водино (1500 гектаров), Старо-Семейкино (250 гектаров) Красноярского района, Стромилово (150 гектаров) Волжского района и другие. Только на одном массиве «Водинский», вновь образованном на землях совхоза им. Дзержинского Красноярского района, получили землю 250 предприятий и организаций Куйбышева.

В Водинском массиве, в СДТ "Исторический вал", получили в то время дачу и мои родители - разумеется, совсем без моего физического участия её обустройство не обошлось, хотя основной груз дачных забот, конечно же, пал на плечи отца и мамы.

Спустя пару десятков лет родители всё еще "отдыхали" на даче, которая, надо сказать, особенно востребована оказалась в начале 90-х с их галопирующей инфляцией и прочими "прелестями" этого "святого" периода нашей истории.

Распад Советского Союза и наступление голодных 90-х очень существенно отразились на дачной жизни в целом.

Личные огороды снова, как и в 30-е годы, для многих и многих наших сограждан стали средством выживания.

На шести сотках выращивали картошку, морковь, свеклу, ставили теплицы с огурцами и помидорами, всё это консервировалось и запасалось на зиму.

Как и подавляющее большинство дач 80-х - 90-х, дача моих родителей представляла собой гибрид сада с огородом и небольшим строением типа "сарайчик", в котором можно было по-спартански переночевать или укрыться от непогоды.

Как отголосок наших с братьями уральских приключений возле туалета типа "сортир" появилась ёлка, которую мы привезли с Южного Урала в конце 90-х:

Увы, ныне та дача давно уже заброшена, родители умерли, и даже ёлка, казалось бы, прекрасно прижившаяся, засохла после смерти мамы...

В наше время эти старые дачи, если им повезло находиться рядом с коммуникациями - автодорогами, ЛЭП или, паче чаяния, газопроводами низкого давления, переживают второе рождение - какие-то участки застраивают потомки или наследники советских дачников, а какие-то приобретаются на вторичном рынке дачниками "новой волны", строящих коттеджи со всеми возможными посреди дачного массива удобствами - но это уже совсем другая история...

Источники:

Надпись, судя по всему, была сделана достаточно давно, но до относительно недавнего времени стена с надписью была скрыта еще стоявшим густо заросшим забором - но вот окончательно сгнивший забор упал, и стал заметен год основания этой дачи.

Меня эта дата заинтересовала в первую очередь тем, что совпала с годом моего рождения - и потому, немного покопавшись в этих энторнетах и прояснив для себя кое-какие не совсем ясные моменты из истории появления и развития в СССР дач, я решил поделиться информацией об истории дач в СССР с вами.

Из различных книг мне было давно известно, что дачи в современном понимании этого слова (как места летнего отдыха) появились в России примерно в середине XIX века, несмотря на то, что сам термин "дача" существовал в русском языке задолго до этого, но имел несколько отличавшееся от современного значение.

До конца XVIII века под «дачей» понимался земельный участок («небольшая поземельная собственность» по В.И. Далю), переданный лицу во владение, как правило, от государя.

Во второй половине XIX века загородный отдых становится непременным атрибутом жизни всех более или менее обеспеченных слоев населения крупных городов европейской части России: Петербурга, Москвы, Киева, Варшавы и даже Самары.

К началу XX-го столетия вокруг Москвы уже существовали целые дачные поселки, примерно в то время на берегу Волги в Самаре и её ближайших окрестностях появились дачи богатых самарцев - Аннаева, Головкина ("дом со слонами"), Постникова, Курлиной, Засухиина, Неклютина, Субботина и многих других.

Однако эти "дачи" имели существенное отличие от дач более поздних, советских - хотя и были похожи во многом на современные загородные дома. По свидетельству Константина Головкина:

«Все эти дачи, являясь скорее виллами побережья, служили завидным украшением самарского берега Волги и, вместе с тем, являлись единственными по красоте на протяжении всей Волги от Нижнего Новгорода до Астрахани.

Все они были оборудованы собственными водопроводами и электрическими станциями и оранжереями, окружены роскошными цветниками, с фонтанами, разного рода затейливыми трельяжами и прочим.

С балконов дач открывается бесподобный и восхитительный вид на всю Волгу».

Октябрьская революция 1917 года привела к кардинальным изменениям земельных и имущественных отношений в стране.

Последствия постреволюционных социальных потрясений, годы Гражданской войны и курс на построение общества нового типа отразились и на дачах.

Именно в рамках марксистко-ленинской идеологии в законодательстве постепенно происходит «размежевание» правовых режимов жилых домов в городских поселениях и дачных местностях, а позднее - и земельных участков, выделяемых под их строительство.

Строгое разграничение правовых режимов дачных и усадебных земельных участков, с возведенными на них объектами недвижимости, отсутствовало до 60-х годов ХХ века, а само правовое разграничение во многом было обусловлено установками идеологического характера.

Своеобразной «отправной точкой» для разграничения этих видов использования земельных участков стал Гражданский кодекс РСФСР 1922 года, который запретил советскому гражданину и его семье владеть более чем одним жилым домом (жилым помещением).

Наметившуюся тенденцию к «размежеванию» правовых режимов жилого дома и дачи закрепило в 1927 году Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О дачных поселках».

Именно данным Постановлением, по существу, было установлено основное функциональное назначение дач - быть местом летнего отдыха, а не местом жительства.

Именно в то время, в начале 1930-х, начался первый советский дачный бум - помимо партийных функционеров, дачами начали обзаводиться представители творческой интеллигенции, высокопоставленные военоначальники, крупные административные работники, профессура...

Оформление отвода земли дачно-строительным кооперативам осуществлялось в соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 августа 1932 г. «О предоставлении учреждениям, предприятиям и организациям обобществленного сектора земельных участков для строительства на праве бессрочного пользования».

Как правило, дачно-строительным кооперативам выделялись крупные земельные массивы, предназначенные для размещения кооперативных поселков, состоящих из многих (иногда несколько сотен) дачевладений.

Сформировались первые советские дачные посёлки "стародачной" волны вокруг больших городов.

Широкое развитие дачное строительство рабочих и служащих получило после выхода Постановления Совета министров СССР от 24 февраля 1949 г. N 807 "О КОЛЛЕКТИВНОМ И ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОГОРОДНИЧЕСТВЕ И САДОВОДСТВЕ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ".

Именно в нём впервые появились ставшие затем знаменитыми "шесть соток" - именно таким был определён размер обычного советского дачного участка.

Чаще всего для нужд огородничества отводились городские земли сельскохозяйственного назначения. Кроме того, для этой цели могли быть предоставлены земли государственного земельного фонда, земли лесного фонда, а также свободные земли в полосе отвода железных и автомобильных дорог.

Разграничение правовых режимов земельных участков для индивидуального жилищного и дачного строительства было законодательно закреплено только в конце 1960 года Постановлением Совета министров СССР от 30 декабря 1960 г. N 1346 "ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДАЧ".

Выделение новых земельных участков под дачное строительство гражданам было запрещено, как и продажа им дачных строений, принадлежащих государственным и общественным организациям.

Земли для огородничества, как и дачные участки, отводились по производственному принципу, т. е. учреждениям, предприятиям, организациям, воинским частям.

С 1961 года дачные земельные участки могли предоставляться только дачно-строительным кооперативам, им же принадлежали строения, возведенные на данных земельных участках.

Поскольку примерно в то же время в стране случился продовольственный кризис 1960 года, начался второй, теперь уже довольно массовый, советский дачный бум - рабочие и служащие стали рассматривать дачу не только как место отдыха, но в первую очередь как возможность уменьшить дефицит продовольствия за счет собственной дачно-огородной продукции.

Получается, что именно на волне этого второго советского дачного бума и появились кинельские дачи, с года основания одной из которых я начал этот пост.

Этот небольшой дачный массив принадлежал садово-дачному кооперативу НГЧ-5 - "дистанции гражданских сооружений" станции Кинель (код НГЧ-5 на железной дороге означает именно это учреждение).

Социальный состав советских садоводов в то время был примерно следующим:

- рабочих - 36%

- служащих - 58%

- пенсионеров - 6%

Впрочем, советское законодательство ограничивало площадь дачных построек сначала 16 кв. метрами, а позднее, при "дорогом Леониде Ильиче" - 25 кв. м.

Естественно, эти ограничения в первую очередь касались рядовых советских граждан - ибо в СССР всегда находились среди равных те, кто был равнее прочих ;))

Надо отметить, что второй советский "дачный бум" помог решить не только продовольственные и рекреационные проблемы советских граждан - он немало поспособствовал и развитию пригородного железнодорожного электротранспорта:

К середине 1950-х годов объемы перевозок в пригородном сообщении превысили довоенный уровень.

Помимо прочего это было вызвано и второй волной популярности дачного отдыха: если раньше дачи, как правило, снимались на лето, то теперь трудящиеся начали получать дачные участки в коллективную собственность. Появились первые садоводческие товарищества.

После всплеска начала 1960-х количество вновь организуемых дачных кооперативов более или менее стабильно росло на протяжении 1960-х и 1970-х - примерно в то время, в начале - середине 70-х, получили дачи мои дядья и тётки, а я, тогда еще школьник, частенько отряжался отцом на отработку дачной или огородной повинности - большая семья моего деда, жившего на Мехзаводе в частном доме, помимо собственного сада, огорода, курятника и свинарника, обрабатывала еще и несколько огородов под картошку, а также дачный участок в районе ст. Козелковская - теперь там стоят кварталы Кошелев-проекта.

Впрочем, иного пути прокормить 9 детей у деда и вовсе не было.

Третий советский дачный бум приключился в период перестройки - тогда с целью уменьшения растущего продовольственного дефицита снова началось массовое выделение предприятиям и организациям земель во вновь организуемых дачных массивах.

Юридической основой для нового всплеска развития коллективного садоводства и огородничества стали два Постановления Совета Министров СССР этого периода: от 29 декабря 1984 г. N 1286 «Об упорядочении организации коллективного садоводства и огородничества» и от 15 мая 1986 г. N 562 «О мерах по дальнейшему развитию коллективного садоводства и огородничества».

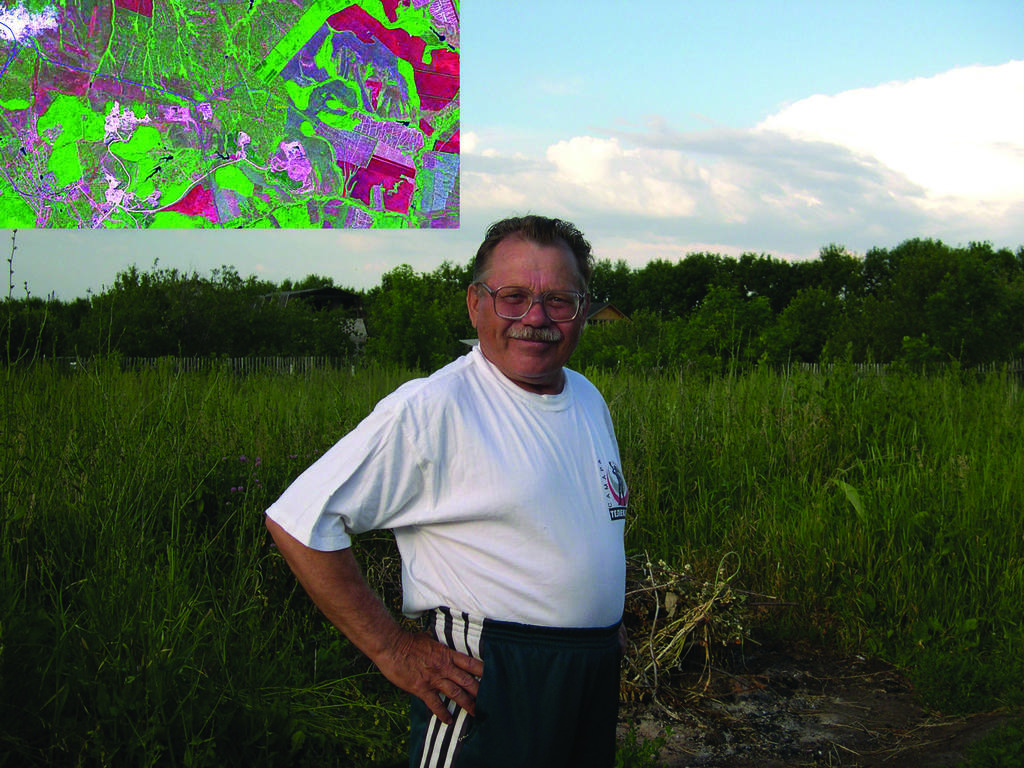

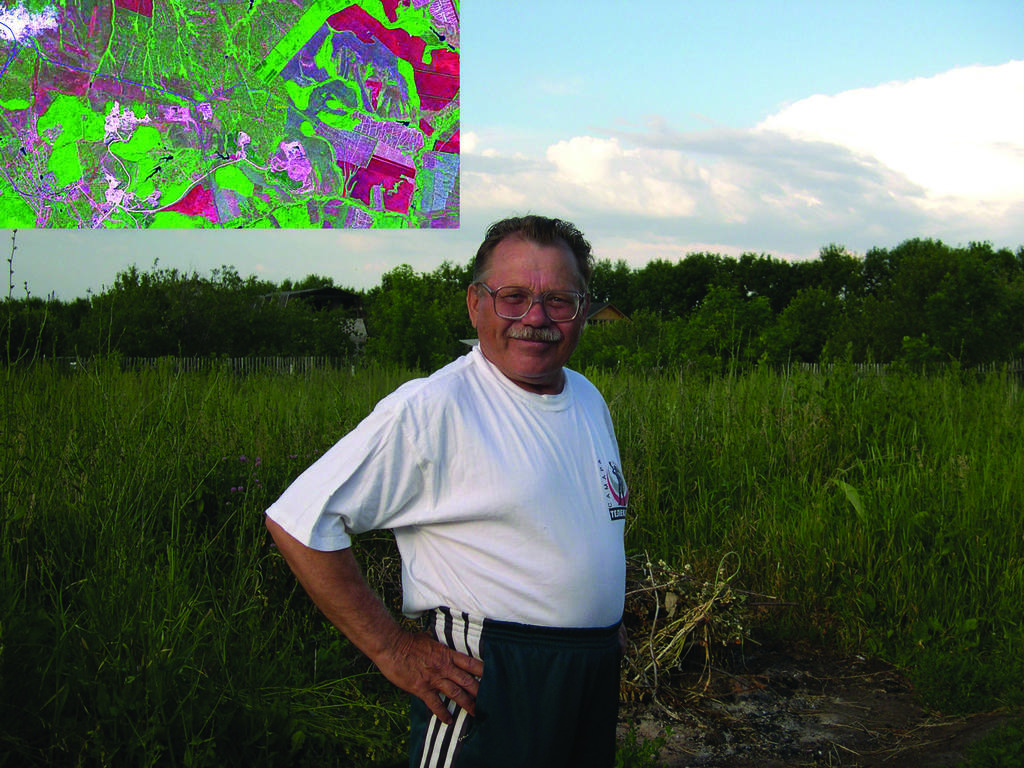

Об этом периоде развития дачных массивов в наших краях в своё время писал френд gregorko:

Именно тогда были выделены земли под дачные массивы в районе Водино (1500 гектаров), Старо-Семейкино (250 гектаров) Красноярского района, Стромилово (150 гектаров) Волжского района и другие. Только на одном массиве «Водинский», вновь образованном на землях совхоза им. Дзержинского Красноярского района, получили землю 250 предприятий и организаций Куйбышева.

В Водинском массиве, в СДТ "Исторический вал", получили в то время дачу и мои родители - разумеется, совсем без моего физического участия её обустройство не обошлось, хотя основной груз дачных забот, конечно же, пал на плечи отца и мамы.

Спустя пару десятков лет родители всё еще "отдыхали" на даче, которая, надо сказать, особенно востребована оказалась в начале 90-х с их галопирующей инфляцией и прочими "прелестями" этого "святого" периода нашей истории.

Распад Советского Союза и наступление голодных 90-х очень существенно отразились на дачной жизни в целом.

Личные огороды снова, как и в 30-е годы, для многих и многих наших сограждан стали средством выживания.

На шести сотках выращивали картошку, морковь, свеклу, ставили теплицы с огурцами и помидорами, всё это консервировалось и запасалось на зиму.

Как и подавляющее большинство дач 80-х - 90-х, дача моих родителей представляла собой гибрид сада с огородом и небольшим строением типа "сарайчик", в котором можно было по-спартански переночевать или укрыться от непогоды.

Как отголосок наших с братьями уральских приключений возле туалета типа "сортир" появилась ёлка, которую мы привезли с Южного Урала в конце 90-х:

Увы, ныне та дача давно уже заброшена, родители умерли, и даже ёлка, казалось бы, прекрасно прижившаяся, засохла после смерти мамы...

В наше время эти старые дачи, если им повезло находиться рядом с коммуникациями - автодорогами, ЛЭП или, паче чаяния, газопроводами низкого давления, переживают второе рождение - какие-то участки застраивают потомки или наследники советских дачников, а какие-то приобретаются на вторичном рынке дачниками "новой волны", строящих коттеджи со всеми возможными посреди дачного массива удобствами - но это уже совсем другая история...

Источники:

- ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА, ДАЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ. Чикильдина А. Ю., «Журнал российского права», 2009, N 4

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР от 24 февраля 1949 г. N 807 "О КОЛЛЕКТИВНОМ И ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОГОРОДНИЧЕСТВЕ И САДОВОДСТВЕ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ"

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР от 30 декабря 1960 г. N 1346 "ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДАЧ"

- Загородная дача как зеркало советского образа жизни. Горлов В.Н. Вестник московского государственного областного университета.

- ШЕСТЬ СОТОК ПО-КУПЕЧЕСКИ. Приволжские дачи самарских торговцев ушедших лет

- Как и когда дачное движение Средней Волги сделало рывок.