1917 год. Хроники Империи. Часть 1. Status quo

А за окном -- метель как будто тише...

Так всё неясно... Изморозь... Туман...

И очень скоро Государь напишет:

"Кругом измена, трусость и обман".

Даже не знаю с чего начать. Вставить свои пять копеек в гору литературы, написанной о том периоде, наверное, очень самонадеянно: повторяться не хочется, а сказать что-то новое уже кажется невозможным. Все те 9 месяцев от крушения мира старого в марте, до рождения мира нового в ноябре, изучены и описаны более чем подробно. Весь промежуток "государственной беременности" и "родов" задокументирован, "младенцу" дали имя и поставили диагноз. А медицинскую книгу сдали в архив на цитаты для новых абитуриентов "историчаской ординатуры"... Вот только и спустя 100 лет, просматривая хронику тех дней, не перестаёшь поражаться тому, каким удивительным образом историки не видят очевидного и описывают то, чего никогда не существовало. Это бесценный дар. Я бы сказал - талант. Поэтому решил написать небольшой цикл статей с описанием того, что кажется очевидным мне и о чём мог бы предложить задуматься читателю.

Год юбилейный и отвернуться от этого факта нельзя :) Через считанные дни, столетие лет назад, Император Российский Николай 2 на огрызке телеграммного бланка карандашом поставит подпись под текстом отречения... и дальше случится всё то, что случится. Но давайте взглянем на то время с необычной точки зрения. С на первый взгляд скучной, но на второй и третий взгляд, интереснейшей позиции права. Банальной и холодной юридической, формальной стороны, по возможности не затрагивая иных компонентов событий тех дней. Об этом написано много. А вот о важнейшей стороне не написано, по сути, ничего. Поэтому, этот пробел надо начинать заполнять. И заполнять цветными красками :)

Если вы работали в более, или менее, крупной публичной компании, или учреждениях государственной власти, то вам должно быть хорошо известно, насколько реальная внутренняя жизнь структуры и фактическая подоплёка тех, или иных событий, отличается от того, что написано в сухих комментариях пресслужбы или газетных статьях. Есть реальная жизнь и есть глянец. Есть жизнь внутренняя и есть публичная. Очень редко они пересекаются. Так же происходит и с событиями истории. Любое событие можно рассмотреть под каким угодно ракурсом, найти (под уже подготовленную оценку) любой набор вырванных из контекста доказательств. Всё зависит от целей и заказчика. Но истину всегда можно вычленить, если знать куда смотреть. И посмотрим сначала на устройство государства "Российская Империя" в феврале 1917 года. Что же, собственно, было к тому времени построено и затем "до основания" разрушено мозолистыми руками бойцов "революции"?

Чем же был пресловутый "царизм"? А был он - абсолютной Монархией. Режимом, при котором Императору Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержавная Власть. Читаем "Свод основных государственных законов" - Государь Император осуществляет:

- законодательную власть в единении с Государственным Советом и Государственною Думою. (Только ему "принадлежит почин по всем предметам законодательства". "Единственно по Его почину Основные Государственные Законы могут подлежать пересмотру в Государственном Совете и Государственной Думе". "Государь Император утверждает законы и без Его утверждения никакой закон не может иметь своего совершения");

- власть управления во всем ее объеме в пределах всего Государства Российского. ("В управлении верховном власть Его действует непосредственно"; "Государь Император, в порядке верховного управления, издает, в соответствие с законами, указы для устройства и приведения в действие различных частей государственного управления, а равно повеления, необходимые для исполнения законов");

- верховное руководство во всех внешних сношениях Российского Государства с иностранными державами. Им же определяется направление международной политики Российского Государства;

- объявление войны и заключение мира, а равно договоров с иностранными государствами;

- функцию "Державного Вождя" российской армии и флота. Ему принадлежит верховное начальствование над всеми сухопутными и морскими вооруженными силами;

- право объявлять местности на военном или исключительном положении;

- право чеканки монеты и определение внешнего ее вида;

- функцию назначения и увольнения Председателя Совета Министров, Министров и Главноуправляющих отдельными частями, а также прочих должностных лиц;

- издание непосредственно указов и повелений как в отношении имуществ, личную Его собственность составляющих, так равно в отношении имуществ, именуемых Государевыми;

- право распоряжения по имуществам удельным. Им же определяются также устройство состоящих в ведении Министра Императорского Двора 458 учреждений и установлений, равно как порядок управления оными;

- Судебная власть осуществляется от имени Государя Императора установленными законом судами, решения коих приводятся в исполнение именем Императорского Величества. Государю Императору принадлежит помилование осужденных, смягчение наказаний и общее прощение совершивших преступные деяния с прекращением судебного против них преследования и освобождением их от суда и наказания.

Вот так. На Императора завязана вся государственная власть. Он является верховным сувереном Империи, главой всех ветвей власти и ничем и никем не ограничен. Введение "Манифестом 17 октября" подачки в виде Государственной Думы не должно никого обманывать. Государственная Дума имела ограниченную законодательную инициативу, которую корректировали сначала в Госсовете, а затем и сам Император. Исключительное право принимать и утверждать законы, равно как и отменять их, оставалось за ним. Дума была аналогом современной Общественной палаты, трибуны на театральной сцене.

Кроме того, со времен Павла I объявившего в "Акте о престолонаследии" 1797г. положение, что: «Государи Российские [являются] суть Главою Церкви», Николай II был и главой Церкви:

"Когда наследство дойдет до такого поколения женского, которое царствует уже на другом каком Престоле, тогда предоставлено наследующему лицу избрать веру и Престол, и отрещись вместе с наследником от другой веры и Престола, если таковой Престол связан с законом, для того, что Государи Российские суть главою церкви".

При этом не утихают настойчивые попытки интерпретировать это положение с точки зрения "православно-канонического правосознания", мол, не "глава", а "хранитель", "блюститель", "защитник". Это тенденциозная схоластика. И формально и фактически он был именно главой Церкви! И для мирян, и для епископата! В то время это было для всех очевидно. Напомню, обретение всей полноты власти как Верховного монарха, Император получал через процедуру Коронации, которая сопровождалась обрядом "Помазания на царство". Ведь наши цари на трон приходили "милостию Божию", и имели статус "Помазанника Божия", то есть тот же статус, что имел и Иисус Христос.

"По окончании Миропомазания Их Величества приобщаются Святых Христовых Тайн. Для этого Митрополит (Патриарх) вводит Императора через Царские врата в Алтарь и здесь, у Престола, приобщает Его Святых Тайн, как Помазанника Божия и Верховного покровителя Христианской Церкви, по чину священнослужителей, то есть даёт ему в руку часть Тела Христова и потом преподает Ему из чаши Кровь Христову". (Вот так вот, "по чину священнослужителей"!)

"Николай II, получая царство свое из рук Господних и принося клятву Богу быть послушным Его воле, одновременно восходит на свое великое служение (через возложение рук главенствующего архиерея). Отречься от клятвы, данной Богу, Император не может, так же, как не может самостоятельно сложить с себя священнический сан и попечение о Церкви, как её глава".

Но это отдельная, большая тема для разговора. Здесь же напомню также, что с петровских времён и до 1917 года, у Церкви не было Патриарха. Церковь являлась частью аппарата государственного управления, а именно: во внутренних правительственных документах совокупность органов церковного управления находилась в юрисдикции российского Святейшего Правительствующего Синода, и именовалась "ведомством православного исповедания" с подчинением обер-прокурору, светскому лицу, назначавшемуся Императором.

Ещё один важнейший момент с точки зрения права это - титул Императора. Данная тема крайне скудно описана в литературе и мало кто обращает внимание на этот факт, а он в формально-правовом отошении является ключевым, как для понимания внутренних дел государтва, так и международных взаимоотношений. Право на титул и сам титул, служили одним из важнейших видов государственных прав. Из-за права на титул короля Франции, например, велась знаменитая "Столетняя война" между Англией и Францией. Титул, с юридической точки зрения, представляет собой символ права на широкий круг объектов: от участка земли до государства in corpore включительно. Титул - это имя права, того конкретного правомочия, в силу которого нечто принадлежит так называемому "титульному лицу". Он, будучи применимым в качестве символа права на государственную территорию, в монархиях будет иметь частноправовую окраску, где монарх - собственник государства. Право монарха реализуется как публичное право, как суверенитет, где сам монарх - суверен, символ публичности государства. Титул монарха, таким образом, указывает на факт политического властвования (imperium) по форме владения (dominium). Очень важный момент - это обозначение в титуле территориального предела (круга) власти монарха. Общий титул монарха состоит из нескольких важных частей, указывающих, каждая в своем роде, на определенные объекты публично-правового властвования, но будучи сосредоточены в одном лице, в одном титуле, все эти три элемента тем самым являются обозначением единства государства, единства государственной власти, территории и населения. При этом, в этих частях, очевидно и не двусмысленно, указаны правовые основания монарха во владении, распоряжении и пользовании этими землями. Правовые основания представлены там терминами: "император", "самодержец", "царь", "государь", "князь", "наследник" и т.д. Подчеркиваю, это не синонимы, это разные правовые источники притязания на земли. Если проводить аналогию со структурой управления современной коммерческой компанией, то условно династийные (родовые) права монарха на каких-то землях давали ему права "учредителя и собственника", на каких-то землях он - "бенефициар", где-то - "внешний управляющий", а где-то "генеральный директор". Монарх, как глава "царствующей династии", имел полномочия формирования "штатного расписания" компании-государства: утверждал "табели о рангах", мог даровать и отзывать дворянские титулы, дарить и отбирать земли.

Наконец, на государственное единство, нераздельность территории Империи, указывали достаточно ясно и четко манифесты о кончине и вступлении на престол российских монархов. В этих актах наиболее часто употребимой формулой, практически ставшей со временем conditio sine qua non (букв. «условие без которого не(т)»; непременное условие), были слова о "прародительском престоле и нерасторжимых с ним престолах владений Российских". Фактически, это ясная юридическая формула, говорящая, что единство России коренится в её монархе, чего не могли не понимать "революционеры" февраля 1917 г.

Итак, подведём краткий итог вышесказанного:

В существующей на конец февраля 1917 года государственной системе, Император был ключевым элементом этой системы. Главой исполнительной, законодательной и судебной власти (существовавших условно, конечно). Он же был Верховным главнокомандующим и Главой Церкви. Родовым собственником и управляющим землями, входящими в состав Российской Империи. Имел полный финансовый суверенитет в эмиссии денег. И всё это "Божьей милостью", потому не оспариваемой. Поэтому необходимо понимать, и это будет рассмотрено дальше, что исчезновение Императорской власти имело для страны, в момент исчезновения, последствия катастрофические. Фактически, с точки зрения международного права, территории, указанные в титуле Императора становятся "ничейными", и государство переходит в статус Terra nullius (ничья земля). Но об этом в следующей части, сейчас лишь зафиксирую на этом ваше внимание.

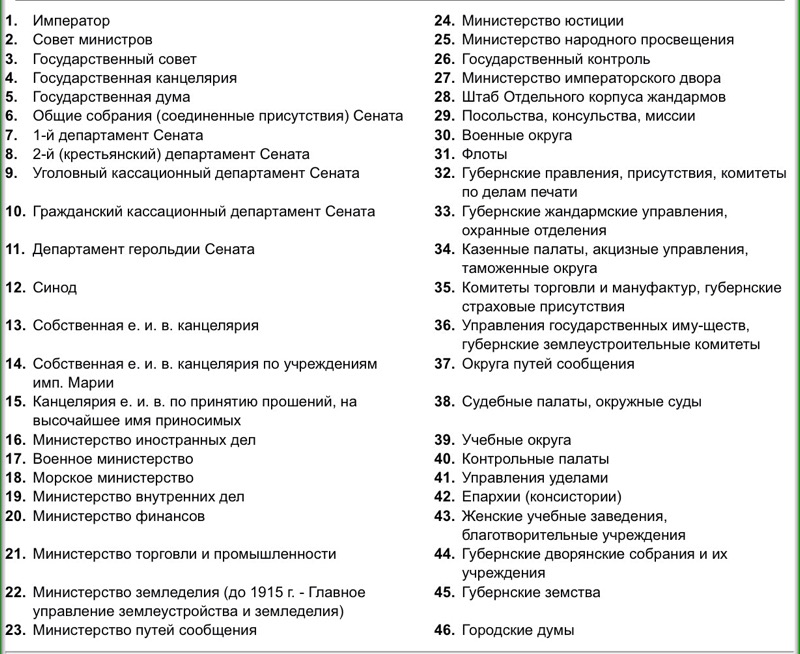

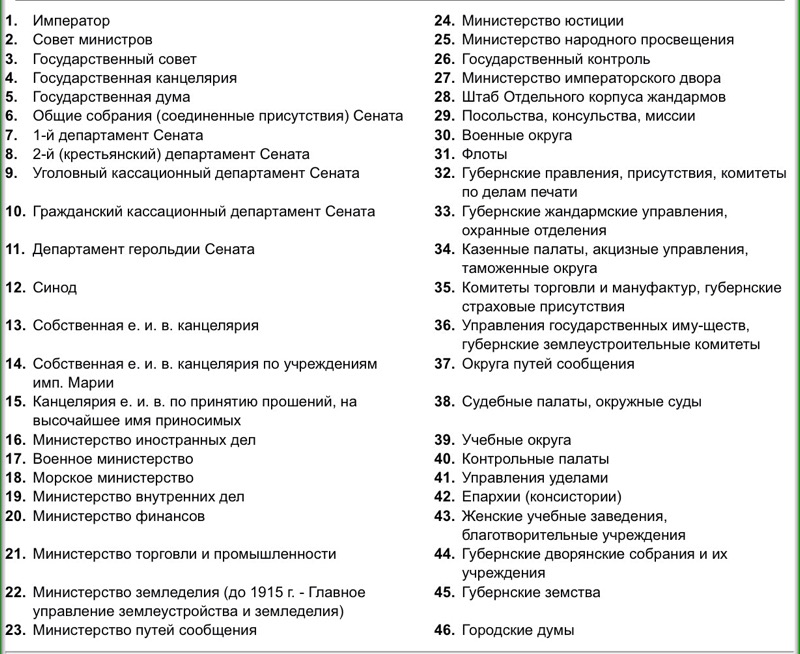

Теперь немного о структуре самого государственного аппарата.

Краткая структура госуправления на февраль 1917 года

1. Высший военный орган - Ставка верховного главнокомандующего. С 1915 года располагалась в г. Могилёве. Верховным главнокомандующим являлся Император. Штаб ставки состоял из начальника штаба и 5 управлений, координирующих взаимодействие и управление всеми видами войск Империи.

2. Святейший Синод - высший орган церковно-государственного управления, высшая административная и судебная инстанция Русской церкви. Ему принадлежало право (с согласия верховной власти!) избирать и поставлять епископов, устанавливать церковные праздники и обряды, канонизировать святых и т.д. Ему принадлежало право суда первой инстанции в отношении епископов, обвиняемых в совершении антиканонических деяний, также Синод имел право выносить окончательные решения по бракоразводным делам, делам о снятии с духовных лиц сана. Глава Синода - обер-прокурор, светское лицо назначаемое Императором и ему подотчётное.

3. Правительствующий Сенат - высший надзорный орган за деятельностью государственных учреждений, высшая кассационная инстанция. Имел исключительное право обнародовать законы и отказывать в их опубликовании. Осуществлял функцию наблюдения за соответствием нормативных актов действующим законам. Глава Сената - генерал-прокурор, являлся начальником прокуратуры и канцелярии Сената, а также пользовался правом надзора за деятельностью должностных лиц всего судебного ведомства.

4. Государственный Совет - верхняя палата законодательного учреждения (Парламента). Законосовещательный орган. Участвовал в законодательной деятельности на равных правах с Государственной Думой, получив право законодательной инициативы (исключая вопросы изменения Основных законов). Издавал Свод законов. Глава Госсовета - Председатель Госсовета. Назначался Императором на 1 год. Кандидат на эту должность согласовывался с председателем Совета министров или Совмином в целом. Глава палаты обычно занимал свою должность пожизненно или до потери работоспособности. Подчинялся непосредственно Императору. Государственный совет состоял из равного числа назначаемых Императором членов и выборных членов. Министры присутствовали на его заседаниях по должности, но голосовать имели право, только являясь членами Госсовета. Члены Госсовета по Высочайшему назначению увольнялись исключительно по их личной просьбе. Члены Государственного совета по выборам избирались: от губернских земских собраний - по 1 человеку; от губернских и областных дворянских обществ - 18 человек (от каждой губернии по 2 выборщика на общее собрание, избиравшее членов Госсовета); от Православной церкви - 6 человек (избирались Синодом по представлению епархиальных архиереев); от Совета и местных комитетов торговли и мануфактур, биржевых комитетов и купеческих управ - 12 человек; от Петербургской АН и университетов - 6 человек; финляндский сейм избирал 2 человека. В отличие от порядка избрания в Государственную Думу, от выборов в Государственный совет не устранялись воинские чины, состоявшие на действительной государственной службе.

5. Государственная Дума - нижняя палата Парламента Российской Империи. Собственный законодательный почин Думы ограничивался требованием, чтобы каждое предложение исходило не менее чем от 30 депутатов. Законопроекты рассматривались общим собранием Государственной Думы. Принятый законопроект получал силу закона после одобрения его Государственным советом и утверждения Императором. Если законопроект отвергался одной из палат, для его доработки создавалась согласительная комиссия из членов Государственной думы и Государственного совета. Общее руководство деятельностью Государственной Думы осуществляли Председатель и его товарищи, они избирались из числа членов Государственной Думы закрытым голосованием на 1 год, по истечении которого могли переизбираться. Председатель Государственной Думы имел право всеподданнейшего доклада Императору "О занятиях Государственной Думы". Государственная Дума избиралась на 5-летний срок, до истечения которого могла быть распущена Императором, назначавшим одновременно новые выборы и время созыва. В основание избирательной системы были положены цензовое и отчасти сословное начала. Число выборщиков было распределено в пользу помещиков и крупной буржуазии (избирали 2/3 всех выборщиков), на долю крестьян и рабочих приходилось около четверти выборщиков. Слабо представлены были национальные окраины. Казачьему населению было предоставлено право отдельно избирать своих уполномоченных и выборщиков. Совершенно лишены избирательных прав были военнослужащие на действительной службе, учащиеся в учебных заведениях, лица до 25-летнего возраста и женщины.

6. Совет министров - высший исполнительный орган власти Российской Империи. На Совет возлагалось «направление и объединение действий главных начальников ведомств по предметам, как законодательства, так и высшего государственного управления». В состав Совета входили министры внутренних дел, финансов, юстиции, торговли и промышленности, путей сообщения, народного просвещения, военный, морской, императорского двора и уделов, иностранных дел, главноуправляющий землеустройством и земледелием, государственный контролёр и обер-прокурор Синода. Главы других ведомств участвовали в заседаниях Совета только при рассмотрении дел, непосредственно касавшихся компетенции их ведомств. Глава ведомства - Председатель Совета министров, был назначаем Императором из числа министров. К кругу ведения Совета министров относились: направление законодательных работ и предварительное рассмотрение предположений министерств, ведомств, особых совещаний, комитетов и комиссий по законодательным вопросам, вносившимся в Государственную думу и Госсовет; обсуждение предложений министров по общему министерскому устройству и о замещении главных должностей высшего и местного управления; рассмотрение по особым повелениям Императора дел государственной обороны и внешней политики, а также дел по Министерству Императорского Двора и уделов. Помимо этого, Совет министров обладал значительными правами в области государственного бюджета и кредита. Никакая, имеющая общее значение, мера управления не могла быть принята главами ведомств помимо Совета министров, однако из ведения Совета фактически были изъяты дела государственной обороны и внешней политики, а также дела Министерства Императорского Двора и уделов - они вносились на рассмотрение Совета министров лишь по особым повелениям Императора или главами этих ведомств. Вне компетенции Совета министров также находилась ревизионная деятельность Государственного контроля, Собственная е. и. в. канцелярия и Собственная е. и. в. канцелярия по учреждениям имп. Марии. В связи с упразднением Комитета министров в 1906 г., к Совету министров перешло большинство оставшихся за Комитетом функций (введение, продление и прекращение положений об усиленной и чрезвычайной охране, назначение местностей для водворения ссыльных, усиление личного состава жандармерии, полиции, надзор за городским и земским самоуправлением, учреждение компаний и др.). Позднее, с 1909 г., для рассмотрения этих «комитетских дел» был образован так называемый "Малый Совет министров".

7. Собственная Его Императорского Величества канцелярия (сокращённо - Собственная Е. И. В. канцелярия) - личная канцелярия российских императоров, со временем видоизменённая в один из центральных органов власти. Выполняло функцию личной канцелярии Императора. К её ведению относились:

* исполнение получаемых от государя повелений и поручений,

* изготовление высочайших указов, рескриптов, приказов, грамот;

* представление государю поступавших в канцелярию на высочайшее имя бумаг по некоторым из высших государственных учреждений, а также донесений начальников губерний;

* объявление монаршей воли по означенным представлениям;

* рассмотрение ведомостей о неисполненных высочайших указах и повелениях;

* рассмотрение и представление на усмотрение императора ходатайств благотворительных учреждений, не состоявших в прямом ведении министерств или главных управлений (прежде всего - находившихся под покровительством высочайших особ);

* первоначальное рассмотрение и дальнейшее направление вопросов, касающихся общих, преимущественно формальных условий гражданской службы, а также наград.

Собственная Е. И. В. канцелярия в конце XIX века состояла под начальством управляющего ею статс-секретаря.

Вот так всё это тогда работало. И я буду достаточно часто сюда возвращаться в своём дальнейшем повествовании. Продолжу которое, во второй части, разбором отречения Императора Николая II от Престола.

Так всё неясно... Изморозь... Туман...

И очень скоро Государь напишет:

"Кругом измена, трусость и обман".

Даже не знаю с чего начать. Вставить свои пять копеек в гору литературы, написанной о том периоде, наверное, очень самонадеянно: повторяться не хочется, а сказать что-то новое уже кажется невозможным. Все те 9 месяцев от крушения мира старого в марте, до рождения мира нового в ноябре, изучены и описаны более чем подробно. Весь промежуток "государственной беременности" и "родов" задокументирован, "младенцу" дали имя и поставили диагноз. А медицинскую книгу сдали в архив на цитаты для новых абитуриентов "историчаской ординатуры"... Вот только и спустя 100 лет, просматривая хронику тех дней, не перестаёшь поражаться тому, каким удивительным образом историки не видят очевидного и описывают то, чего никогда не существовало. Это бесценный дар. Я бы сказал - талант. Поэтому решил написать небольшой цикл статей с описанием того, что кажется очевидным мне и о чём мог бы предложить задуматься читателю.

Год юбилейный и отвернуться от этого факта нельзя :) Через считанные дни, столетие лет назад, Император Российский Николай 2 на огрызке телеграммного бланка карандашом поставит подпись под текстом отречения... и дальше случится всё то, что случится. Но давайте взглянем на то время с необычной точки зрения. С на первый взгляд скучной, но на второй и третий взгляд, интереснейшей позиции права. Банальной и холодной юридической, формальной стороны, по возможности не затрагивая иных компонентов событий тех дней. Об этом написано много. А вот о важнейшей стороне не написано, по сути, ничего. Поэтому, этот пробел надо начинать заполнять. И заполнять цветными красками :)

Если вы работали в более, или менее, крупной публичной компании, или учреждениях государственной власти, то вам должно быть хорошо известно, насколько реальная внутренняя жизнь структуры и фактическая подоплёка тех, или иных событий, отличается от того, что написано в сухих комментариях пресслужбы или газетных статьях. Есть реальная жизнь и есть глянец. Есть жизнь внутренняя и есть публичная. Очень редко они пересекаются. Так же происходит и с событиями истории. Любое событие можно рассмотреть под каким угодно ракурсом, найти (под уже подготовленную оценку) любой набор вырванных из контекста доказательств. Всё зависит от целей и заказчика. Но истину всегда можно вычленить, если знать куда смотреть. И посмотрим сначала на устройство государства "Российская Империя" в феврале 1917 года. Что же, собственно, было к тому времени построено и затем "до основания" разрушено мозолистыми руками бойцов "революции"?

Чем же был пресловутый "царизм"? А был он - абсолютной Монархией. Режимом, при котором Императору Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержавная Власть. Читаем "Свод основных государственных законов" - Государь Император осуществляет:

- законодательную власть в единении с Государственным Советом и Государственною Думою. (Только ему "принадлежит почин по всем предметам законодательства". "Единственно по Его почину Основные Государственные Законы могут подлежать пересмотру в Государственном Совете и Государственной Думе". "Государь Император утверждает законы и без Его утверждения никакой закон не может иметь своего совершения");

- власть управления во всем ее объеме в пределах всего Государства Российского. ("В управлении верховном власть Его действует непосредственно"; "Государь Император, в порядке верховного управления, издает, в соответствие с законами, указы для устройства и приведения в действие различных частей государственного управления, а равно повеления, необходимые для исполнения законов");

- верховное руководство во всех внешних сношениях Российского Государства с иностранными державами. Им же определяется направление международной политики Российского Государства;

- объявление войны и заключение мира, а равно договоров с иностранными государствами;

- функцию "Державного Вождя" российской армии и флота. Ему принадлежит верховное начальствование над всеми сухопутными и морскими вооруженными силами;

- право объявлять местности на военном или исключительном положении;

- право чеканки монеты и определение внешнего ее вида;

- функцию назначения и увольнения Председателя Совета Министров, Министров и Главноуправляющих отдельными частями, а также прочих должностных лиц;

- издание непосредственно указов и повелений как в отношении имуществ, личную Его собственность составляющих, так равно в отношении имуществ, именуемых Государевыми;

- право распоряжения по имуществам удельным. Им же определяются также устройство состоящих в ведении Министра Императорского Двора 458 учреждений и установлений, равно как порядок управления оными;

- Судебная власть осуществляется от имени Государя Императора установленными законом судами, решения коих приводятся в исполнение именем Императорского Величества. Государю Императору принадлежит помилование осужденных, смягчение наказаний и общее прощение совершивших преступные деяния с прекращением судебного против них преследования и освобождением их от суда и наказания.

Вот так. На Императора завязана вся государственная власть. Он является верховным сувереном Империи, главой всех ветвей власти и ничем и никем не ограничен. Введение "Манифестом 17 октября" подачки в виде Государственной Думы не должно никого обманывать. Государственная Дума имела ограниченную законодательную инициативу, которую корректировали сначала в Госсовете, а затем и сам Император. Исключительное право принимать и утверждать законы, равно как и отменять их, оставалось за ним. Дума была аналогом современной Общественной палаты, трибуны на театральной сцене.

Кроме того, со времен Павла I объявившего в "Акте о престолонаследии" 1797г. положение, что: «Государи Российские [являются] суть Главою Церкви», Николай II был и главой Церкви:

"Когда наследство дойдет до такого поколения женского, которое царствует уже на другом каком Престоле, тогда предоставлено наследующему лицу избрать веру и Престол, и отрещись вместе с наследником от другой веры и Престола, если таковой Престол связан с законом, для того, что Государи Российские суть главою церкви".

При этом не утихают настойчивые попытки интерпретировать это положение с точки зрения "православно-канонического правосознания", мол, не "глава", а "хранитель", "блюститель", "защитник". Это тенденциозная схоластика. И формально и фактически он был именно главой Церкви! И для мирян, и для епископата! В то время это было для всех очевидно. Напомню, обретение всей полноты власти как Верховного монарха, Император получал через процедуру Коронации, которая сопровождалась обрядом "Помазания на царство". Ведь наши цари на трон приходили "милостию Божию", и имели статус "Помазанника Божия", то есть тот же статус, что имел и Иисус Христос.

"По окончании Миропомазания Их Величества приобщаются Святых Христовых Тайн. Для этого Митрополит (Патриарх) вводит Императора через Царские врата в Алтарь и здесь, у Престола, приобщает Его Святых Тайн, как Помазанника Божия и Верховного покровителя Христианской Церкви, по чину священнослужителей, то есть даёт ему в руку часть Тела Христова и потом преподает Ему из чаши Кровь Христову". (Вот так вот, "по чину священнослужителей"!)

"Николай II, получая царство свое из рук Господних и принося клятву Богу быть послушным Его воле, одновременно восходит на свое великое служение (через возложение рук главенствующего архиерея). Отречься от клятвы, данной Богу, Император не может, так же, как не может самостоятельно сложить с себя священнический сан и попечение о Церкви, как её глава".

Но это отдельная, большая тема для разговора. Здесь же напомню также, что с петровских времён и до 1917 года, у Церкви не было Патриарха. Церковь являлась частью аппарата государственного управления, а именно: во внутренних правительственных документах совокупность органов церковного управления находилась в юрисдикции российского Святейшего Правительствующего Синода, и именовалась "ведомством православного исповедания" с подчинением обер-прокурору, светскому лицу, назначавшемуся Императором.

Ещё один важнейший момент с точки зрения права это - титул Императора. Данная тема крайне скудно описана в литературе и мало кто обращает внимание на этот факт, а он в формально-правовом отошении является ключевым, как для понимания внутренних дел государтва, так и международных взаимоотношений. Право на титул и сам титул, служили одним из важнейших видов государственных прав. Из-за права на титул короля Франции, например, велась знаменитая "Столетняя война" между Англией и Францией. Титул, с юридической точки зрения, представляет собой символ права на широкий круг объектов: от участка земли до государства in corpore включительно. Титул - это имя права, того конкретного правомочия, в силу которого нечто принадлежит так называемому "титульному лицу". Он, будучи применимым в качестве символа права на государственную территорию, в монархиях будет иметь частноправовую окраску, где монарх - собственник государства. Право монарха реализуется как публичное право, как суверенитет, где сам монарх - суверен, символ публичности государства. Титул монарха, таким образом, указывает на факт политического властвования (imperium) по форме владения (dominium). Очень важный момент - это обозначение в титуле территориального предела (круга) власти монарха. Общий титул монарха состоит из нескольких важных частей, указывающих, каждая в своем роде, на определенные объекты публично-правового властвования, но будучи сосредоточены в одном лице, в одном титуле, все эти три элемента тем самым являются обозначением единства государства, единства государственной власти, территории и населения. При этом, в этих частях, очевидно и не двусмысленно, указаны правовые основания монарха во владении, распоряжении и пользовании этими землями. Правовые основания представлены там терминами: "император", "самодержец", "царь", "государь", "князь", "наследник" и т.д. Подчеркиваю, это не синонимы, это разные правовые источники притязания на земли. Если проводить аналогию со структурой управления современной коммерческой компанией, то условно династийные (родовые) права монарха на каких-то землях давали ему права "учредителя и собственника", на каких-то землях он - "бенефициар", где-то - "внешний управляющий", а где-то "генеральный директор". Монарх, как глава "царствующей династии", имел полномочия формирования "штатного расписания" компании-государства: утверждал "табели о рангах", мог даровать и отзывать дворянские титулы, дарить и отбирать земли.

Наконец, на государственное единство, нераздельность территории Империи, указывали достаточно ясно и четко манифесты о кончине и вступлении на престол российских монархов. В этих актах наиболее часто употребимой формулой, практически ставшей со временем conditio sine qua non (букв. «условие без которого не(т)»; непременное условие), были слова о "прародительском престоле и нерасторжимых с ним престолах владений Российских". Фактически, это ясная юридическая формула, говорящая, что единство России коренится в её монархе, чего не могли не понимать "революционеры" февраля 1917 г.

Итак, подведём краткий итог вышесказанного:

В существующей на конец февраля 1917 года государственной системе, Император был ключевым элементом этой системы. Главой исполнительной, законодательной и судебной власти (существовавших условно, конечно). Он же был Верховным главнокомандующим и Главой Церкви. Родовым собственником и управляющим землями, входящими в состав Российской Империи. Имел полный финансовый суверенитет в эмиссии денег. И всё это "Божьей милостью", потому не оспариваемой. Поэтому необходимо понимать, и это будет рассмотрено дальше, что исчезновение Императорской власти имело для страны, в момент исчезновения, последствия катастрофические. Фактически, с точки зрения международного права, территории, указанные в титуле Императора становятся "ничейными", и государство переходит в статус Terra nullius (ничья земля). Но об этом в следующей части, сейчас лишь зафиксирую на этом ваше внимание.

Теперь немного о структуре самого государственного аппарата.

Краткая структура госуправления на февраль 1917 года

1. Высший военный орган - Ставка верховного главнокомандующего. С 1915 года располагалась в г. Могилёве. Верховным главнокомандующим являлся Император. Штаб ставки состоял из начальника штаба и 5 управлений, координирующих взаимодействие и управление всеми видами войск Империи.

2. Святейший Синод - высший орган церковно-государственного управления, высшая административная и судебная инстанция Русской церкви. Ему принадлежало право (с согласия верховной власти!) избирать и поставлять епископов, устанавливать церковные праздники и обряды, канонизировать святых и т.д. Ему принадлежало право суда первой инстанции в отношении епископов, обвиняемых в совершении антиканонических деяний, также Синод имел право выносить окончательные решения по бракоразводным делам, делам о снятии с духовных лиц сана. Глава Синода - обер-прокурор, светское лицо назначаемое Императором и ему подотчётное.

3. Правительствующий Сенат - высший надзорный орган за деятельностью государственных учреждений, высшая кассационная инстанция. Имел исключительное право обнародовать законы и отказывать в их опубликовании. Осуществлял функцию наблюдения за соответствием нормативных актов действующим законам. Глава Сената - генерал-прокурор, являлся начальником прокуратуры и канцелярии Сената, а также пользовался правом надзора за деятельностью должностных лиц всего судебного ведомства.

4. Государственный Совет - верхняя палата законодательного учреждения (Парламента). Законосовещательный орган. Участвовал в законодательной деятельности на равных правах с Государственной Думой, получив право законодательной инициативы (исключая вопросы изменения Основных законов). Издавал Свод законов. Глава Госсовета - Председатель Госсовета. Назначался Императором на 1 год. Кандидат на эту должность согласовывался с председателем Совета министров или Совмином в целом. Глава палаты обычно занимал свою должность пожизненно или до потери работоспособности. Подчинялся непосредственно Императору. Государственный совет состоял из равного числа назначаемых Императором членов и выборных членов. Министры присутствовали на его заседаниях по должности, но голосовать имели право, только являясь членами Госсовета. Члены Госсовета по Высочайшему назначению увольнялись исключительно по их личной просьбе. Члены Государственного совета по выборам избирались: от губернских земских собраний - по 1 человеку; от губернских и областных дворянских обществ - 18 человек (от каждой губернии по 2 выборщика на общее собрание, избиравшее членов Госсовета); от Православной церкви - 6 человек (избирались Синодом по представлению епархиальных архиереев); от Совета и местных комитетов торговли и мануфактур, биржевых комитетов и купеческих управ - 12 человек; от Петербургской АН и университетов - 6 человек; финляндский сейм избирал 2 человека. В отличие от порядка избрания в Государственную Думу, от выборов в Государственный совет не устранялись воинские чины, состоявшие на действительной государственной службе.

5. Государственная Дума - нижняя палата Парламента Российской Империи. Собственный законодательный почин Думы ограничивался требованием, чтобы каждое предложение исходило не менее чем от 30 депутатов. Законопроекты рассматривались общим собранием Государственной Думы. Принятый законопроект получал силу закона после одобрения его Государственным советом и утверждения Императором. Если законопроект отвергался одной из палат, для его доработки создавалась согласительная комиссия из членов Государственной думы и Государственного совета. Общее руководство деятельностью Государственной Думы осуществляли Председатель и его товарищи, они избирались из числа членов Государственной Думы закрытым голосованием на 1 год, по истечении которого могли переизбираться. Председатель Государственной Думы имел право всеподданнейшего доклада Императору "О занятиях Государственной Думы". Государственная Дума избиралась на 5-летний срок, до истечения которого могла быть распущена Императором, назначавшим одновременно новые выборы и время созыва. В основание избирательной системы были положены цензовое и отчасти сословное начала. Число выборщиков было распределено в пользу помещиков и крупной буржуазии (избирали 2/3 всех выборщиков), на долю крестьян и рабочих приходилось около четверти выборщиков. Слабо представлены были национальные окраины. Казачьему населению было предоставлено право отдельно избирать своих уполномоченных и выборщиков. Совершенно лишены избирательных прав были военнослужащие на действительной службе, учащиеся в учебных заведениях, лица до 25-летнего возраста и женщины.

6. Совет министров - высший исполнительный орган власти Российской Империи. На Совет возлагалось «направление и объединение действий главных начальников ведомств по предметам, как законодательства, так и высшего государственного управления». В состав Совета входили министры внутренних дел, финансов, юстиции, торговли и промышленности, путей сообщения, народного просвещения, военный, морской, императорского двора и уделов, иностранных дел, главноуправляющий землеустройством и земледелием, государственный контролёр и обер-прокурор Синода. Главы других ведомств участвовали в заседаниях Совета только при рассмотрении дел, непосредственно касавшихся компетенции их ведомств. Глава ведомства - Председатель Совета министров, был назначаем Императором из числа министров. К кругу ведения Совета министров относились: направление законодательных работ и предварительное рассмотрение предположений министерств, ведомств, особых совещаний, комитетов и комиссий по законодательным вопросам, вносившимся в Государственную думу и Госсовет; обсуждение предложений министров по общему министерскому устройству и о замещении главных должностей высшего и местного управления; рассмотрение по особым повелениям Императора дел государственной обороны и внешней политики, а также дел по Министерству Императорского Двора и уделов. Помимо этого, Совет министров обладал значительными правами в области государственного бюджета и кредита. Никакая, имеющая общее значение, мера управления не могла быть принята главами ведомств помимо Совета министров, однако из ведения Совета фактически были изъяты дела государственной обороны и внешней политики, а также дела Министерства Императорского Двора и уделов - они вносились на рассмотрение Совета министров лишь по особым повелениям Императора или главами этих ведомств. Вне компетенции Совета министров также находилась ревизионная деятельность Государственного контроля, Собственная е. и. в. канцелярия и Собственная е. и. в. канцелярия по учреждениям имп. Марии. В связи с упразднением Комитета министров в 1906 г., к Совету министров перешло большинство оставшихся за Комитетом функций (введение, продление и прекращение положений об усиленной и чрезвычайной охране, назначение местностей для водворения ссыльных, усиление личного состава жандармерии, полиции, надзор за городским и земским самоуправлением, учреждение компаний и др.). Позднее, с 1909 г., для рассмотрения этих «комитетских дел» был образован так называемый "Малый Совет министров".

7. Собственная Его Императорского Величества канцелярия (сокращённо - Собственная Е. И. В. канцелярия) - личная канцелярия российских императоров, со временем видоизменённая в один из центральных органов власти. Выполняло функцию личной канцелярии Императора. К её ведению относились:

* исполнение получаемых от государя повелений и поручений,

* изготовление высочайших указов, рескриптов, приказов, грамот;

* представление государю поступавших в канцелярию на высочайшее имя бумаг по некоторым из высших государственных учреждений, а также донесений начальников губерний;

* объявление монаршей воли по означенным представлениям;

* рассмотрение ведомостей о неисполненных высочайших указах и повелениях;

* рассмотрение и представление на усмотрение императора ходатайств благотворительных учреждений, не состоявших в прямом ведении министерств или главных управлений (прежде всего - находившихся под покровительством высочайших особ);

* первоначальное рассмотрение и дальнейшее направление вопросов, касающихся общих, преимущественно формальных условий гражданской службы, а также наград.

Собственная Е. И. В. канцелярия в конце XIX века состояла под начальством управляющего ею статс-секретаря.

Вот так всё это тогда работало. И я буду достаточно часто сюда возвращаться в своём дальнейшем повествовании. Продолжу которое, во второй части, разбором отречения Императора Николая II от Престола.