Тальцы. Часть 4. Народно-промысловая.

Далёк ли тот день, дорогие мои, когда человек, среднестатистический обычный человек, совершенно утратит базовые трудовые навыки, которые неизменно передавались из поколения в поколение на протяжении многих веков, и за малым исключением на земле не останется никого, кто был бы способен на автономное выживание? Фантастика?! Такого не может быть, скажете вы. Но, как мне кажется, все идет именно к тому. Т.е. бацать на компе или управляться со сложным технологическим оборудованием смогут многие, а вот так чтобы ручной косой косануть или корову ручками подоить - это нет. Ну и что, снова возразите вы, к чему все эти рудименты? И возможно будете правы. В каком-то смысле. Тем более что уже не раз я слышал такое мнение, мол теперь другие времена. Что теперь молодежь учит старшее поколение уму разуму и в этом есть революционный парадокс нашего момента.

Труд и ремесло, кроме своей прямой функции - получение товаров и услуг, необходимых для существования, всегда играл важнейшую социальную функцию. Как это ни банально звучит - облагораживал человека, учил общению, сближал самые разные категории людей. Потому что в одиночку и только для себя ничего не делалось. Любая вещица в товарной лавке была не просто изделием, она была плодом совместных усилий и наделена глубоким смыслом. Мастер, в свою очередь, - это не только умелец, это еще и учитель, философ, творец, организатор. Его марка - предмет особой гордости и одновременно знак уважения к покупателю.

Я продолжаю рассказ об архитектурно-этнографическом музее "Тальцы". Сегодня заглянем в ту его часть, где собраны мастерские ремесленников, станы артельщиков и кустарные производства.

Разными были переселенческие волны в Сибирь с 17-го по 20-й век. Разнился и состав переселенцев и их мотивация. Но, так или иначе, они принесли с собою тот уклад жизни и те традиции, которые унаследовали от своих дедов и отцов. Поэтому в этой части экспозиции так много общего с привычными уже нам коллекциями многочисленных краеведческих музеев европейской части России.

По левой руке, в ряд, из разных уголков Иркутской области собраны избы, каждая из которых сама по себе памятник деревянной архитектуры. Первая - зимовье дома Степанова из улуса Баянгазуй Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Конец 19-го - начало 20-го века. В ней находится ткацкая мастерская.

Не знаю насколько устроители выставки были корректны, использовав слово "мастерская". Потому что в сибирских деревнях и селах едва ли могло быть какое-то отдельное специальное помещение для ткачества. Почти в каждом зажиточном крестьянском хозяйстве имелся свой собственный кустарный деревянный ткацкий станок, на котором и выделывались все необходимые для нужд семейства ткани. Стоять он мог совершенно спокойно прямо в жилых комнатах. А ткацкие мастерские, если они и были, могли иметь место в сибирских городах, где с начала 19-го века начала развиваться промышленность. Только станки там должны были быть серьезнее чем тот что имеется здесь, в "Тальцах".

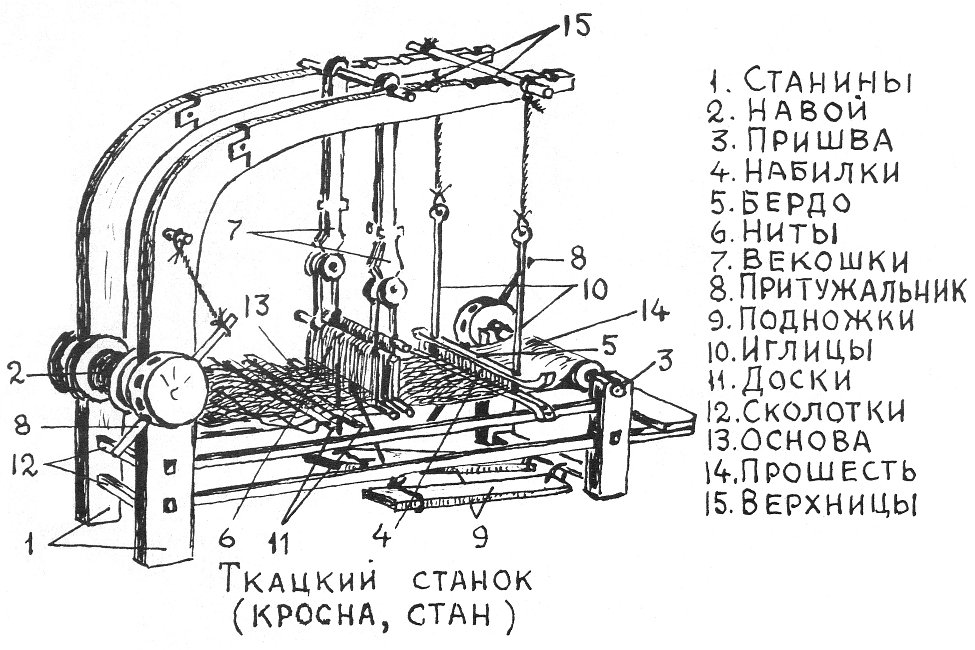

Классическую схему агрегата удалось найти на сайте https://kostromka.ru. Попробую кратко описать принцип его работы.

В стане закрепляется навой (условно катушка) с нитями. Эти нити и есть основа - продольные наборные элементы. Их может быть и сотня и две. Это зависит от возможностей станка и ширины получаемого полотна. Пропущенная через векошки и бердо основа закрепляется в прошести. Векошки две. Они приводятся в движение ногами ткача, давящими на подножки, и поочередно то опускают то поднимают четные и нечетные нити основы. После каждого такта хода векошек сквозь основу в образовавшийся зазор между четными и нечетными нитями пропускают поперечные наборные элементы - уточную нить. Бердо, похожее на гребень, служит для того чтобы плотно прижимать ее к уже готовой части полотна.

Так выглядит челнок-лодочка для для прокладывания сквозь основу уточной нити. Внутри него закреплена шпуля или веретенце. На снимке хорошо различим способ формирования ткани. Принцип плетня. В данном случае в качестве уточной нити использовали нарезку из хлопчатобумажной ветоши. Используя обычную, крученую, можно, если постараться, изготовить детишкам материал для портов или рубах.

Сновальна. Будучи на оси устанавливалась именно в таком, вертикальном, положении на потолке или в сарае. Уж не знаю почему.

Понятно, что перед тем как приступить к изготовлению ткани на станке необходимо было во-первых изготовить достаточное количество нитей, а во-вторых каким-то образом набрать их на навой. Я уже рассказывал однажды как баба Рая работает на прялке. Точно также решается первая наша задача. Для решения второй существует сновальна или сновальный станок. Принцип его действия мне пока до конца не ясен, но после сновальни сотни отдельных нитей основы оказываются намотанными на навой. Кстати, среди моих артефактов попадалась и сновальна, найденная в заброшенной деревне в пяти тысячах километров от Иркутска что само по себе грандиозно. Обсудив сей поразительный факт с сотрудницей музея я двинул дальше, к гончарной мастерской.

Судя по вывеске "Тальцынская керамика" и приколотой кнопкой к двери записке: "Работаем на улице", это совсем не бутафорская лавочка, а самая что ни на есть настоящая. Дом тоже вполне себе аутентичный.

У дома под навесом установлен гончарный круг. В рабочем состоянии. Но, судя по чистоте и порядку, мастер уже несколько часов как здесь не появлялся. Зато обнаружились примеры его работ в виде нескольких керамических садовых скульптур, среди которых лишь фигуры звездочета и купающейся в луже толстой свиньи были с некоторым трудом мною однозначно идентифицированы. Делать нечего, раз гончаров на месте не оказалось, посмотрим на то, что тут есть еще.

Мимоходом сфотографировал стеклянный шарик. Что здесь? Стеклодувы?! Извините, выяснить тогда не удалось - цейтнот! Но, как мне теперь стало известно, в селе Тальцы существовало, а может и существует поныне, настоящее стекольное производство. На территории бывшего заводика и расположен музей.

Следующей в деревне мастеров была избушка резчика по бересте. Передернув затвор камеры я переступил через порог и тут же остановился пораженный. В углу комнаты за небольшим рабочим столом, освещенный мягким светом настольной лампы, склонился над работой мастер. Ну точь в точь Данила из сказов Бажова. Высокий и худощавый. Правильное одухотворенное лицо. Вьющиеся русые волосы убраны под налобную повязку. Над бровью сверкало увеличительное стекло в оправе, как у часовщика. В руке он держал острый резец. Фартук в древесной пыли. Сладкий аромат стружки и смолы щекотал мне ноздри. В эту секунду нас в доме было только двое и я, кажется, был не ко времени. Золотистый луч, проникнув вдруг сквозь перекрестие окна, выхватил из полумрака гири и циферблат ходиков. Надо было торопиться. Быстро окинув пространство вокруг взглядом я заметил десятки берестяных шкатулочек самых разных размеров и форм, гребней для волос, деревянных скульптур, картин и женских безделушек. Все это украшено тонкой затейливой резьбой. Каких тем тут только не было! Кисти рябин и гроздья винограда, снегири и сказочные птицы сирин, олени и золотые рыбки, народные орнаменты и изящные узоры. Но болше всего было искуссных изображений кедра и кедровых шишек. В голове не умещается, что все это сделано самыми обычными человеческими руками!

-Скажите, Вас сфотографировать можно? - спросил я, набравшись наглости.

-Нет! Иначе я попрошу Вас вон!

Могу себе представить. Его, наверное, каждый второй достает такой просьбой. Жаль, конечно, но вероломство не в моих правилах - я убрал камеру в футляр. Эх, какой бы кадр вышел!

Чтобы избавиться от неловкости после отказа, я завел разговор о кадушках. Несколько штук самого симпатичного вида стояли при входе. С крышками! Если честно, испытываю к ним определенную страсть и давно мечтаю приобрести полутора-двухведерные под грибы и огурчики. Еще с детства помню ни с чем не сравнимый вкус соленых груздей и маслят! Вот и сейчас слюнки потекли.

-Какие лучше? Дубовые или кедровые. Я вижу у Вас и такие есть.

-Кедровые, конечно. Но брать их лучше не сейчас, а ближе к маю. Выстоятся - все изъяны будут видны. Да и дерево не в каждый сезон можно в работу брать. В мае покупать - самый раз. Только если надумаете - обращайтесь не сюда, здесь у нас всего лишь выставка.

И он протянул мне визитку.

-Жаль сниматься не согласились - укорил я, - вид у Вас уж очень народный. В наших краях давненько таких типажей не видел.

-А Вы...?

-Из Москвы.

-И что?! С художниками в столице туго?

-У нас все больше ремесленники. Настоящее искусство не в тренде. Хотя, я это может предвзято. Коммерция одна.

Мастер прищурился, как мне показалось с сожалением.

-Для фантазии полет нужен.... и тишина... А какая у вас в Москве тишина? Одно беспокойство. Может и не все у вас перевелись...

-Наверное. Может и есть люди в Гжели, в Жестове, в Палехе (по здешним меркам и это Москва), но как-то не слышно. Так чтобы на весь свет... Да и производство там. План, прибыль, туда-сюда. Умельцев хватает, а думающий творческий человек там как на цепи.

Я взял в руки круглую шкатулку.

-Красиво это у Вас получается. И труд-то какой!

-Да, уж...- досадливо крякнул мастер, - никому только это не нужно. То есть, обладать такой вещицей хочется многим, а так чтобы с пониманием...., чтобы самим что-нибудь...Эх! - художник досадливо махнул рукой и отвернулся к окну.

Я попрощался и вышел. Вот как оказывается! Есть еще душа в людях, только страдает она от одиночества и безнадеги. И никакое государство здесь не в силах помочь. Не мешало бы и то хорошо. Тут нужно как-то иначе. По человечески подойти. С малолетства пестовать понимание и чуткость. Учить. Беречь.

В конце деревни ремесел основательно, как шахматная ладья на фланге, насторожилась двухэтажная бревенчатая высотка, рубленная в лапу. Здесь обитают не Данилы и не Андрейки, а мастера особой породы. Уметь охранять и бдеть, да так чтобы никому не в тягость - тоже наука. Вот меня, скажем, не тронули - и на том спасибо.

У меня оставалось не более получаса и я решил выйти к Ангаре. Очень хотелось посмотреть на нее вблизи. Тем более что и на берегу, как я заметил, тоже было на что посмотреть. Ширина реки здесь очень приличная. Водохранилище, созданное при строительстве Иркутской ГЭС, существенно подняло уровень воды. Солнце, и без того едва видимое сквозь низкую облачность, катилось к закату. Кромка леса у воды погрузилась в глубокую тень. Обширные склоны пологих хребтов на противоположном берегу, покрытые хвойной тайгой, выглядели загадочно и таинственно. Я стоял на рыжем песочке и гадал, достанет ли веселая ангарская волна носка моего ботинка или нет. То ли от этого песка, то ли по другой неведомой мне причине, она вовсе не была прозрачной, как можно было бы предполагать, зная что до байкальского истока отсюда не более десяти-пятнадцати километров.

Далеко, метров на тридцать - тридцать пять, в реку с берега уходили основательные деревянные мостки. Может причал, а может элемент бурятского рыболовецкого стана начала 20-го века.

Сам стан тут же на берегу.

Старая артельная байда, рассохшаяся, с прогнившим днищем, распласталась неподалёку. Она была похожа на огромную рыбину, выброшенную на берег, а затем безжалостно высушенную палящим солнцем. Эта старушка когда-то и в самом деле ходила у берегов Ольхона в Малом Море. Как ни всматривался я, как ни выискивал, но обнаружить что-либо похожее на транец или крепление для мачты я не смог. Возможно рыбаки ходили на веслах. Ловили неводом.

Рыболовный промысел на Байкале лет сто - сто пятьдесят назад велся очень активно. Как я уже писал, только осетра в озере добывали в год до 300-т тонн, а уж омуля, хариуса или пелядь никто и не считал! Рыба шла на продажу, являясь хорошим способом получения доходов. Запретов и преград почти не существовало. Нельзя было только бросать невод в чужих тонях. Рыболовецкая тоня - удобная для забрасывания невода прибрежная акватория. В таких местах невод сначала завозили на лодке подальше от берега, а затем с помощью ворота, врытого в землю, вытягивали с уловом обратно. Ворот, похожий на детскую карусель, можно видеть тут же в "Тальцах", в рыболовецком стане. А еще тут есть навес и двухкамерный амбар для разделки, засолки и хранения рыбы.

Поблизости от стана я заметил нечто, что принял за домовины. Что же, изготовление гробов тоже определенной сноровки требует. Почему бы и им не отвести часть музейной территории. Ну и что же что мрачновато, зато вся правда тут, перед нами. Однако, как выяснилось значительно позже, я глубоко ошибался. Это старательский стан по кустарной добыче золота. И не гробы это вовсе, а корыта, в которых добытчики промывали лотки с золотоносным песком. По сложившейся традиции в этом месте я вновь порекомендую вам обратиться к творчеству нашего замечательного Мамина-Сибиряка, который немало страниц написал про уклад жизни и нравы русских золотодобытчиков. Мой же рассказ на сегодня окончен.