От добровольческих структур к кадровой армии...

Внимательный читатель может не раз встретить вполне вполне обоснованное утверждение, что революционные войска плохо сражаются. И этим "грешат" не только идеологические оппоненты ( здесь и здесь), но и вполне откровенно высказывались красные руководители. О низком качестве командного состава писал Л.Троцкий, когда защищал необходимость использовать военспецов:

У нас ссылаются нередко на измены и перебеги лиц командного состава в неприятельский лагерь. Таких перебегов было немало, главным образом, со стороны офицеров, занимавших более видные посты. Но у нас редко говорят о том, сколько загублено целых полков из-за боевой неподготовленности командного состава, из-за того, что командир полка не сумел наладить связь, не выставил заставы или полевого караула, не понял приказа или не разобрался по карте. И если спросить, что до сих пор причинило нам больше вреда: измена бывших кадровых офицеров или неподготовленность многих новых командиров, то я лично затруднился бы дать на это ответ.

Более того, категоричен был и Ильич, выступая 15 марта 1920 года на III Всероссийском съезде рабочих водного транспорта:

Тысячи бывших офицеров, генералов, полковников царской армии нам изменяли, нас предавали, и от этого гибли тысячи лучших красноармейцев, - вы знаете это, но десятки тысяч нам служат, оставаясь сторонниками буржуазии, и без них Красной армии не было бы. И вы знаете, когда без них мы пробовали создавать два года назад Красную армию, то получилась партизанщина, разброд.

Что же было причиной такого негодования к опыту первоначального построения революционных боевых единиц? Для этого надо обратиться к логике первых послеоктябрьских дней. В рамках продолжающейся деградации и дезорганизации государственных структур большевики, захватившие власть, с одной стороны оказались во главе страны, с другой, их власть не простиралась дальше кабинетов, которые они занимали. Вокруг разливалась море самоорганизации и анархии, где пытались рулить остатки былых правительственных организаций, разнокалиберные советы с мутными полномочиями и прочие, выстающие как грибы после дождя, комитеты и исполкомы. Понятное дело, что влиять на них напрямую большевики могли лишь частично в силу скудного наличия сил и средств. Другое дело, что могли перехватывать управление идеологически - в т.ч. направляя в такие советы и комитеты ответственных товарищей для агитации и пропаганды. Тоже самое касалось вооружённых отрядов. Здесь либо надо было распропагандировать существущие части на свою сторону, что осложнялось усталостью оных от тягот первой мировой войны, либо обеспечить формирование новых, верных революционных принципам, отрядов. Учитывая при этом, что ровно такие же отряды формируют все активные политические структуры страны. Поэтому задача большевиков сводилась не только к созданию Красной гвардии, но и установлению над ней полного контроля.

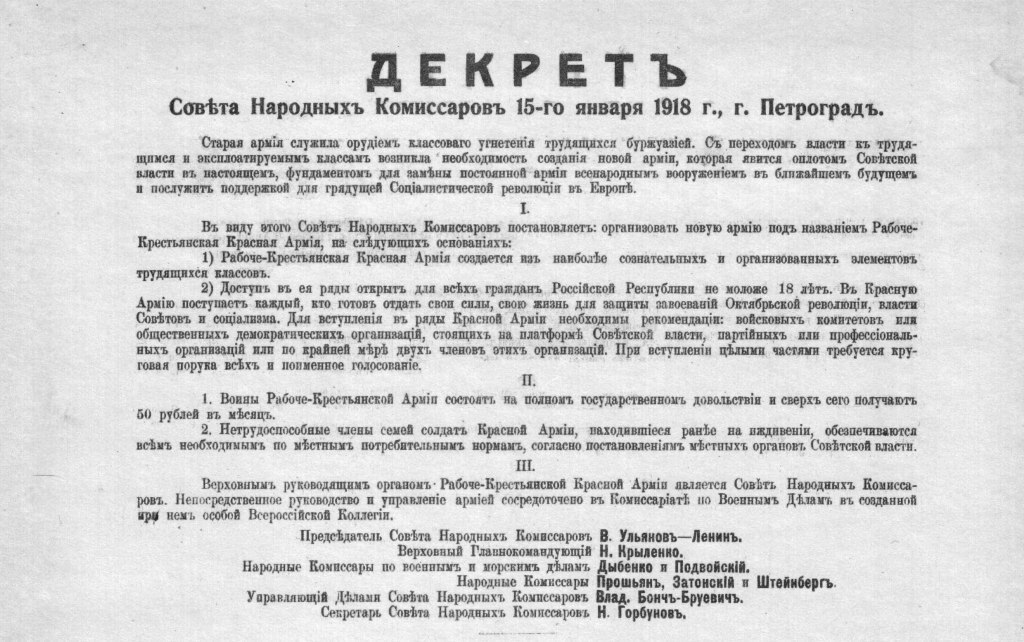

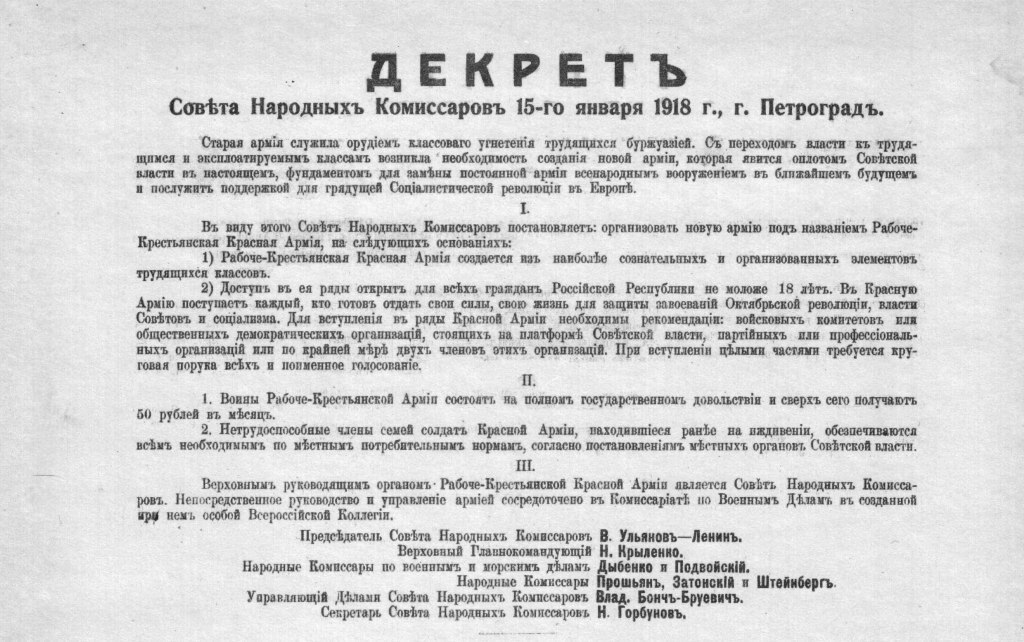

Собственно, даже в декрете от 15 января 1918 года о создании Красной Армии речь шла о добровольности с опорой на местные советы. Впрочем, это не только дань революционной (или демократической) моде - сколько обстоятельствам. Никаким иным способом большевики не могли заставить людей служить в нарождающихся военных структурах. Что, заметим, в полной мере относилось и к их оппонентам. Ни карательного, ни экономического стимула ещё не существовало, что и сказывалось на вновьсоздаваемых военных структурах. В итоге центр всё поставил на инициативу в регионах. И не прогадал - отряды множились значительно быстрее, чем у контрреволюционных оппонентов, но была и обратная сторона медали.

По сути такие отряды представляли из себя вооружённую милицию на местах. Со всеми вытекающими. Вот как об этом пишет Николай Карпов в "Мятеже командарма Сорокина":

Все эти формирования вооружались и снабжались чисто случайным способом, а радиус их действия был небольшим; без налаженной системы снабжения отрываться от своих родных станиц было опасно. Технические средства связи отсутствовали полностью, а так как бойцов периодически приходилось распускать по домам, то собрать их снова было не просто и не быстро. Сбор осуществлялся при помощи посыльных. Прискакав в станицу, и, как правило, даже не поставив в известность руководство местного Совета, посыльный устремлялся к церкви, взбирался на ее колокольню и бил в набат.

На звон колокола собирался и стар и млад, и всем им сообщалось распоряжение командира отряда. После этого начинался сбор бойцов от этого населенного пункта, а вместе с ними к месту сбора устремлялось и огромное количество заинтересованных жителей, членов семей и родственников отрядников. Они приезжали кто на чем: на повозках, верхом на лошадях и даже по железной дороге. После сбора начинался митинг. На нем командир разъяснял причину, по которой он решил собрать отряд, тут же при всех ставил боевые задачи, давал указания для конкретных станичных отрядов. Присутствовавшие отрядники и их родственники внимательно следили за тем, чтобы их станице не была определена задача, которая по каким-либо причинам им не подходит. Возникали длительные перебранки и споры - иногда на несколько часов.

Со временем образовалась некая схема сфер влияния отрядов, и их командиры ревниво следили за тем, чтобы в зону их ответственности не заходили «посторонние» вооруженные формирования. Если же такое случалось, то «нарушителю» недвусмысленно предлагалось покинуть «чужую» территорию. Именно этой ситуацией можно объяснить тот факт, что при наличии большого количества красногвардейских отрядов, в эпицентре их действий более или менее благополучно существовал белый кубанский центр - столица Кубани Екатеринодар, причем в городе и его окрестностях практически не было сколько-нибудь значительных белых сил.

Но и это было полбеды. Мало того, что такие отряды страдали местничеством, были подвержены вождизму и шкурничеству, в их формировании и комплектации участвовал широкий спектр политических и идейных сил. Многим из которых было не по пути с большевиками, кто-то сторонился любой централизации, ревностно следя за своими властными привилегиями, кто-то занимался чистым криминалом, с разной степени достоверности маскируясь под идейных борцов, а кто-то совмещал в себе все эти тенденции разом, создавая красочную и страшную палитру революционного бытия.

При этом, как показала практика первых боёв с Калединым и Дутовым - такая стратегия в рамках маломасштабной гражданской войны себя оправдывала. Под рукой у большевиков и их союзников всегда оказывалось значительно больше сил, чем у их оппонентов, которых они могли банально давить массой. И совсем другое дело, когда это разношёрстное воинство сталкивалась с организованной вооружённой силой. Будь-то закалённая военная машина кайзеровской империи или собранные на манер настоящей армии белые отряды.

Этот момент был подмечен белым генералитетом по факту неудачного "Ледяного похода". Не смотря на преобладание в силах, красные не сумели додавить малочисленных добровольцев. Собственно, на это ориентировался Деникин, начиная 2-й Кубанский поход:

Силы северокавказских войск не поддавались точному учету. Их не знали точно ни мы, ни всероссийский генеральный штаб, ни даже штаб Калнина. Постоянно появлялись какие-то новые части, наименования которых через неделю исчезали бесследно, создавались крупные крестьянские ополчения, которые после неуспеха или занятия добровольцами района их формирования рассасывались незаметно по своим селам.

Нас было мало: 8-9 тысяч против 80-100 тысяч большевиков. Но за нами было военное искусство... В армии был порыв, сознание правоты своего дела, уверенность в своей силе и надежда на будущее.

Впрочем, и толковые красные командиры это понимали. Не зря начштаба Таманской армии Г.Батурин считал такой важной победу под Белореченской:

Накануне боя под Белореченской, сосредоточив всю боеспособную армию, мы с Матвеевым учли, что силы наши больше неприятельских, хотя и немногим, но зато неприятель имел громадное преимущество в командном составе, где каждый

взводный, каждый отделенный - офицер. Вся наша надежда, главным образом, заключалась в том духе бойцов, о котором я сказал выше.

Победа под Белореченской имела то значение, что, во-первых, открыла путь на соединение с нашими войсками, а второе,

что, помимо всяких стратегических соображений, просто еще раз подчеркнула нашу боеспособность, что имело также

громадное значение. Белореченская после Архипо-Осиповки и Туапсе была третьим пунктом, где мы упорно сходились с

противником, не считая более мелких стычек, к которым привыкли. Но здесь мы бились не с грузинами, а с лучшими неприятельскими силами.

Собственно, в этом объясняются успехи белых армий в борьбе с красными на начальном этапе гражданской войны. Пока красные находились в партизанской стадии развития белые выигрывали за счёт класса, не смотря на существенное неравенство сил. Как только красные структурировались, белые сначала вязли в их оборонительных порядках, потом начинали откатываться под ударами всё более превосходящих сил. Здесь мне наиболее интересным видится вопрос: почему белые не победили на этом этапе в силу громадного качественного превосходства?

Ну, а красные были вынуждены либо умирать, либо учиться. Истории "моисеев" учат, что лучшей мотивации ещё не придумано. И они справились. Хотя их опыт переосмысления этой ситуации, который привёл к качественным изменениям не только в организации армии, но и мировоззрении, досконально не изучен. Собственно, история Таманской армии это как раз то перерождение, которое произошло снизу. Чем оно для исследователей и ценно.

Ну, о том, что празднуется 23 февраля я как-то писал. Здесь речь так же не идёт о каких-то мифических подвигах, хотя образцы достойного поведения красных можно найти и в февральских боях с немцами (хотя чаще было наоборот), сколько об осознании необходимости кадровой армии для защиты завоеваний революции. Первым до этого дозрел Ильич, за что я его и считаю выдающимся управленцем времён смуты. Он, по сути, переобувшись в воздухе, насытил хрупкий каркас стоящейся Красной армии офицерами и генералами старой школы, чем в очередной раз переломил ситуацию в свою сторону.

У нас ссылаются нередко на измены и перебеги лиц командного состава в неприятельский лагерь. Таких перебегов было немало, главным образом, со стороны офицеров, занимавших более видные посты. Но у нас редко говорят о том, сколько загублено целых полков из-за боевой неподготовленности командного состава, из-за того, что командир полка не сумел наладить связь, не выставил заставы или полевого караула, не понял приказа или не разобрался по карте. И если спросить, что до сих пор причинило нам больше вреда: измена бывших кадровых офицеров или неподготовленность многих новых командиров, то я лично затруднился бы дать на это ответ.

Более того, категоричен был и Ильич, выступая 15 марта 1920 года на III Всероссийском съезде рабочих водного транспорта:

Тысячи бывших офицеров, генералов, полковников царской армии нам изменяли, нас предавали, и от этого гибли тысячи лучших красноармейцев, - вы знаете это, но десятки тысяч нам служат, оставаясь сторонниками буржуазии, и без них Красной армии не было бы. И вы знаете, когда без них мы пробовали создавать два года назад Красную армию, то получилась партизанщина, разброд.

Что же было причиной такого негодования к опыту первоначального построения революционных боевых единиц? Для этого надо обратиться к логике первых послеоктябрьских дней. В рамках продолжающейся деградации и дезорганизации государственных структур большевики, захватившие власть, с одной стороны оказались во главе страны, с другой, их власть не простиралась дальше кабинетов, которые они занимали. Вокруг разливалась море самоорганизации и анархии, где пытались рулить остатки былых правительственных организаций, разнокалиберные советы с мутными полномочиями и прочие, выстающие как грибы после дождя, комитеты и исполкомы. Понятное дело, что влиять на них напрямую большевики могли лишь частично в силу скудного наличия сил и средств. Другое дело, что могли перехватывать управление идеологически - в т.ч. направляя в такие советы и комитеты ответственных товарищей для агитации и пропаганды. Тоже самое касалось вооружённых отрядов. Здесь либо надо было распропагандировать существущие части на свою сторону, что осложнялось усталостью оных от тягот первой мировой войны, либо обеспечить формирование новых, верных революционных принципам, отрядов. Учитывая при этом, что ровно такие же отряды формируют все активные политические структуры страны. Поэтому задача большевиков сводилась не только к созданию Красной гвардии, но и установлению над ней полного контроля.

Собственно, даже в декрете от 15 января 1918 года о создании Красной Армии речь шла о добровольности с опорой на местные советы. Впрочем, это не только дань революционной (или демократической) моде - сколько обстоятельствам. Никаким иным способом большевики не могли заставить людей служить в нарождающихся военных структурах. Что, заметим, в полной мере относилось и к их оппонентам. Ни карательного, ни экономического стимула ещё не существовало, что и сказывалось на вновьсоздаваемых военных структурах. В итоге центр всё поставил на инициативу в регионах. И не прогадал - отряды множились значительно быстрее, чем у контрреволюционных оппонентов, но была и обратная сторона медали.

По сути такие отряды представляли из себя вооружённую милицию на местах. Со всеми вытекающими. Вот как об этом пишет Николай Карпов в "Мятеже командарма Сорокина":

Все эти формирования вооружались и снабжались чисто случайным способом, а радиус их действия был небольшим; без налаженной системы снабжения отрываться от своих родных станиц было опасно. Технические средства связи отсутствовали полностью, а так как бойцов периодически приходилось распускать по домам, то собрать их снова было не просто и не быстро. Сбор осуществлялся при помощи посыльных. Прискакав в станицу, и, как правило, даже не поставив в известность руководство местного Совета, посыльный устремлялся к церкви, взбирался на ее колокольню и бил в набат.

На звон колокола собирался и стар и млад, и всем им сообщалось распоряжение командира отряда. После этого начинался сбор бойцов от этого населенного пункта, а вместе с ними к месту сбора устремлялось и огромное количество заинтересованных жителей, членов семей и родственников отрядников. Они приезжали кто на чем: на повозках, верхом на лошадях и даже по железной дороге. После сбора начинался митинг. На нем командир разъяснял причину, по которой он решил собрать отряд, тут же при всех ставил боевые задачи, давал указания для конкретных станичных отрядов. Присутствовавшие отрядники и их родственники внимательно следили за тем, чтобы их станице не была определена задача, которая по каким-либо причинам им не подходит. Возникали длительные перебранки и споры - иногда на несколько часов.

Со временем образовалась некая схема сфер влияния отрядов, и их командиры ревниво следили за тем, чтобы в зону их ответственности не заходили «посторонние» вооруженные формирования. Если же такое случалось, то «нарушителю» недвусмысленно предлагалось покинуть «чужую» территорию. Именно этой ситуацией можно объяснить тот факт, что при наличии большого количества красногвардейских отрядов, в эпицентре их действий более или менее благополучно существовал белый кубанский центр - столица Кубани Екатеринодар, причем в городе и его окрестностях практически не было сколько-нибудь значительных белых сил.

Но и это было полбеды. Мало того, что такие отряды страдали местничеством, были подвержены вождизму и шкурничеству, в их формировании и комплектации участвовал широкий спектр политических и идейных сил. Многим из которых было не по пути с большевиками, кто-то сторонился любой централизации, ревностно следя за своими властными привилегиями, кто-то занимался чистым криминалом, с разной степени достоверности маскируясь под идейных борцов, а кто-то совмещал в себе все эти тенденции разом, создавая красочную и страшную палитру революционного бытия.

При этом, как показала практика первых боёв с Калединым и Дутовым - такая стратегия в рамках маломасштабной гражданской войны себя оправдывала. Под рукой у большевиков и их союзников всегда оказывалось значительно больше сил, чем у их оппонентов, которых они могли банально давить массой. И совсем другое дело, когда это разношёрстное воинство сталкивалась с организованной вооружённой силой. Будь-то закалённая военная машина кайзеровской империи или собранные на манер настоящей армии белые отряды.

Этот момент был подмечен белым генералитетом по факту неудачного "Ледяного похода". Не смотря на преобладание в силах, красные не сумели додавить малочисленных добровольцев. Собственно, на это ориентировался Деникин, начиная 2-й Кубанский поход:

Силы северокавказских войск не поддавались точному учету. Их не знали точно ни мы, ни всероссийский генеральный штаб, ни даже штаб Калнина. Постоянно появлялись какие-то новые части, наименования которых через неделю исчезали бесследно, создавались крупные крестьянские ополчения, которые после неуспеха или занятия добровольцами района их формирования рассасывались незаметно по своим селам.

Нас было мало: 8-9 тысяч против 80-100 тысяч большевиков. Но за нами было военное искусство... В армии был порыв, сознание правоты своего дела, уверенность в своей силе и надежда на будущее.

Впрочем, и толковые красные командиры это понимали. Не зря начштаба Таманской армии Г.Батурин считал такой важной победу под Белореченской:

Накануне боя под Белореченской, сосредоточив всю боеспособную армию, мы с Матвеевым учли, что силы наши больше неприятельских, хотя и немногим, но зато неприятель имел громадное преимущество в командном составе, где каждый

взводный, каждый отделенный - офицер. Вся наша надежда, главным образом, заключалась в том духе бойцов, о котором я сказал выше.

Победа под Белореченской имела то значение, что, во-первых, открыла путь на соединение с нашими войсками, а второе,

что, помимо всяких стратегических соображений, просто еще раз подчеркнула нашу боеспособность, что имело также

громадное значение. Белореченская после Архипо-Осиповки и Туапсе была третьим пунктом, где мы упорно сходились с

противником, не считая более мелких стычек, к которым привыкли. Но здесь мы бились не с грузинами, а с лучшими неприятельскими силами.

Собственно, в этом объясняются успехи белых армий в борьбе с красными на начальном этапе гражданской войны. Пока красные находились в партизанской стадии развития белые выигрывали за счёт класса, не смотря на существенное неравенство сил. Как только красные структурировались, белые сначала вязли в их оборонительных порядках, потом начинали откатываться под ударами всё более превосходящих сил. Здесь мне наиболее интересным видится вопрос: почему белые не победили на этом этапе в силу громадного качественного превосходства?

Ну, а красные были вынуждены либо умирать, либо учиться. Истории "моисеев" учат, что лучшей мотивации ещё не придумано. И они справились. Хотя их опыт переосмысления этой ситуации, который привёл к качественным изменениям не только в организации армии, но и мировоззрении, досконально не изучен. Собственно, история Таманской армии это как раз то перерождение, которое произошло снизу. Чем оно для исследователей и ценно.

Ну, о том, что празднуется 23 февраля я как-то писал. Здесь речь так же не идёт о каких-то мифических подвигах, хотя образцы достойного поведения красных можно найти и в февральских боях с немцами (хотя чаще было наоборот), сколько об осознании необходимости кадровой армии для защиты завоеваний революции. Первым до этого дозрел Ильич, за что я его и считаю выдающимся управленцем времён смуты. Он, по сути, переобувшись в воздухе, насытил хрупкий каркас стоящейся Красной армии офицерами и генералами старой школы, чем в очередной раз переломил ситуацию в свою сторону.