Жареный бугор, или Как посвящали в бурлаки

"На другой день нельзя было миновать Жареной Бугор, который нам бурлаки ещё издали указали, как место, им известное и одно из главных, где совершается обычай первой путины их по Волге. Лодка наша остановилась у правого берега, где находится этот бугор. Он довольно высок, по скату его растёт несколько сосен, утоптанный путь на вершину его доказывает нередко свершаемый бурлаками тут обряд, исстари существующий. Новичок из них должен вбежать на вершину, преследуемый своими товарищами, которые провожают его лямошными ударами, от коих избавляется, только когда достигнет вершины Бугра или предложит выкуп; в случае попутного ветра, когда суда идут под парусами мимо Жареного Бугра, этой церемонии уже не бывает." (Из путевых записок художественного путешествия по Волге братьев Чернецовых).

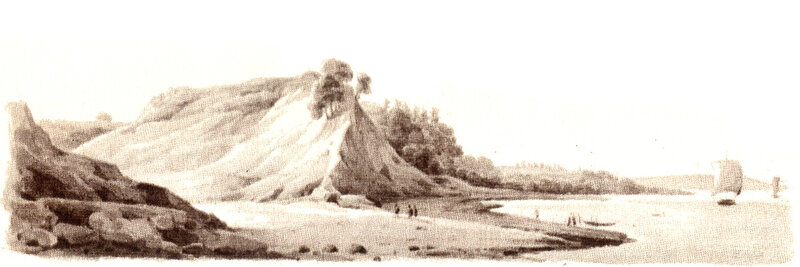

Жареный бугор (Чернецовы, 1838)

День, в который Чернецовы оказались на Жареном бугре, известен - 12 июля 1838 года. Или 24 июля по новому стилю. Мы оказались на Жареном бугре 25 июля 2011 года, то есть ровно 173 года спустя.

Жареный бугор (Чернецовы, 1838)

Жареный бугор (2011)

Как и 173 года назад на бугре растут сосны.

В 1862 году братья Чернецовы старательно переписали свои путевые заметки, снабдив их полуторой сотней миниатюрных рисунков, а также приложением, в котором подробнее описали некоторые вещи (эту рукопись художники преподнесли Александру II, которую он лишь передал в библиотеку Эрмитажа, а издана она была лишь в советское время, в 1970 году). В приложении Чернецовы вновь вернулись к теме Жареного бугра:

"Пред Юрьевцем-Поволжским возвышенность правого берега Волги становится значительнее, в составе её находится Жареной Бугор, который есть первостепенное урочное место на Волге для совершения обряда над новопроплывающими на судах мимо его бурлаками и другими; к этому же разряду принадлежит и Крестовая гора, делающая собою границы губерний Костромской с Нижегородскою на правом берегу Волги, но Жареной Бугор имеет первенство против всех урочных пунктов по Волге для выполнения принятого обычая над новичками бурлаками, что бывает почти неизбежно, исключая того времени, когда суда плывут мимо Бугра при попутном ветре под парусами и можно отделаться откупом от сей части. Это что-то вроде как при переходе через экватор. Там комический обряд совершается торжественно под председательством Нептуна и его сожительницы, и воды океана играют важную роль, а здесь, на Жареном Бугре, лямки, которыми жарят по спинам вбегающих на него по крутому песчаному косогору с криками "Жарь его!", и эта погоня прекращается по постановлению тогда только, когда вбегающий достигнет вершины Бугра. При переходе чрез экватор обряд принят давно и здесь давно; там, при сём случае, просвещённые мореплаватели сами способствовали своим экипажам в исполнении церемониала принятия обряда, а здесь лоцман не может отказать ребятам своим в потехе на Жареном Бугре, кроме разве только тогда, когда попутный ветер, способствующий к ходу судов, не позволит этого сделать; вероятно, и при перевалке через экватор буря океана также заставит отложить потеху, принятую в обычай, здесь, при Жареном Бугре, в обыкновение."

Бурлаки на Волге (Чернецовы, 1838, под Костромой).

В 1823 году, за 15 лет до Чернецовых, путешествие по Волге совершил Павел Свиньин (известный русский патриот, путешественник, издатель журнала "Отечественные записки", первооткрыватель и покровитель русских талантов из народа, в том числе, самих братьев Чернецовых).

Путешествие своё Свиньин (как в будущем и братья Чернецовы) начал в Рыбинске. Здесь он запечатлел бурлаков.

Свиньин неожиданно умер в 1839 году, а в 1840 году вышло посмертное издание книги "Картины России и быт разноплеменных ея народов из путешествий П. П. Свиньина", в которой Свиньин целую главу посвятил Жареному бугру, которую мы публикуем ниже.

Жареный бугор (Свиньин, 1823)

"На верховье Волги, близ Костромы, есть урочище, называемое Жареный Бугор. Издревле ведётся обычай, свято наблюдаемый бурлаками (так называются работники на водоходных судах), останавливаться при сём урочище, и те из них, которые бывали на Низу, то есть в Астрахани, обязаны взбегать на крутую гору без отдыха, и оттуда спускаться вниз по песку и глине."

Скатиться вниз желающих нет?

Продолжаем повествование Свиньина:

"Известно, что и Астрахань находилась прежде на нагорной стороне Волги, на том самом месте, где в 8-ми верстах от оной находится урочище, также называемое Жареным Бугром, и где ещё приметны развалины города. В сём месте многие искатели кладов рылись, и находили древние золотые и серебряные монеты и другие металлические вещицы. Может быть, обоим холмам дано одинаковое наименование по наружному их сходству, а ещё вероятнее потому, что при одном начиналось плавание, а другое было его целью, и там оканчивалось. Иные полагают, напротив, что настоящее имя обоих бугров, вместо Жареной, есть Шареной, основывая таковое название на разрытии земли, в первом месте искателями кладов, а в другом, спускающимся с высоты горы вниз бурлаками. Можно полагать с некоторою достоверностью, что на Жареном Бугре, в верховье Волги, была в древние времена кумирня Чудская, у которой останавливались пловцы, спускавшиеся вниз по Волге и приносили жертвы для испрошения счастливого плавания. В этой догадке утверждает более то, что при подобных урочищах, находящихся в других местах на Волге, как то: Орлов Камень близ Ярославля, Рыжая Кобыла между Решмою и Юрьевцем, Толоконные Горы у Симбирска, исполняются бурлаками подобные обряды. Впрочем, обычай взбегать в гору и спускаться с неё даёт повод к предположению, не есть ли он символом преодоления трудностей, представляющихся при плавании по быстрой и часто бурной Волге, царице рек Русских? Как бы то ни было, исполнение сего обычая доставляет весёлым, беспечным бурлакам шумную забаву. Непроворных и неповоротливых старые гоняют лямками, и сталкивают под гору. Обряд сей напоминает очищение, свято наблюдаемое доселе матросами всех наций на свете, проходящими в первый раз через экватор. Выполнив его, бурлаки весело пускаются по Волге, и тогда шумно раздается над волнами их любимая песня:

Вниз по матушке по Волге,

По широкому раздолью,

Разыгралася погода,

Погодушка верховая,

Верховая, волновая!"

Прочитав тексты Чернецовых и Свиньина, можно сделать вывод, что Жареных бугров на Волге было немало. И это действительно так. До сих пор существует городище Шареный (Жареный) бугор под Астраханью, есть посёлок Жареный бугор под Самарой, есть Жареный бугор напротив Козьмодемьянска (в устье реки Рутка), в интернете можно также найти упоминания о Жареных буграх под Казанью и Нижним. Да и Жареный бугор Свиньина, видимо, не наш, а находился где-то ближе к Костроме, а "наш", по-Свиньину, возможно, урочище "Рыжая кобыла", так как находится "между Решмою и Юрьевцем".

Рыжая собака на Рыжей кобыле? )

Можно встретить несколько версий происхождения названия Жареный бугор. Это и от слова "шарить", и от тюркского "джар" - крутой берег, и от цвета песка-глины... Но мне кажется всё проще... Так как это слово встречается всюду, где были волжские бурлаки, то и связано, оно, прежде всего с ними... Не все бурлаки ходили по всей Волге, кто-то обслуживал более короткие участки и на каждом таком участке было своё место посвящения в бурлаки. И смысл обряда ясен: подъём на бугор - это тяжёлая работа бурлака тянуть судно против течения, а спуск с бугра - это плавание на судне по течению реки, отдых. Успешный и быстрый подъём на бугор - как бы залог успеха работы бурлака, а чтобы новичок не зевал, его хлестали бурлацкими лямками. В словаре Даля можно найти выражение "жарить розгами". В эпоху крепостничества, когда постоянно кого-нибудь "жарили" из провинившихся, слово было на слуху и популярно... То есть Жареный бугор - это бугор, на котором бурлаки хлестали взбегающих вверх новичков, посвящая их в профессию.

Впрочем, не исключено, что дело это глубже и здесь произошло напластование разных значений. К такому выводу приходится прийти, узнав один любопытный факт. На плане генерального межевания я узнал как зовут речушку, которая впадает в Волгу у Жареного бугра. Она имеет говорящее имя - Заревка.

Устье речки Заревки.

На противоположном берегу Заревки - рыболовная турбаза "Ершиха".

Лестница с турбазы.

Лодки турбазы.

Посмотрим на Волгу с Жареного бугра.

Взгляд вниз.

Волжский простор, правда, без бурлаков и корабликов...

Остров на Волге.

Волга вниз по течению.

Волга вверх по течению.

10-ти кратный зум. Справа село Столпино. А ещё дальше слева у д. Иваниха в 1767 году бросила якорь на ночлег флотилия с императрицей Екатериной Великой. Утром 18 (29) мая галеры проплыли мимо Жареного бугра.

Столик на Жареном бугре.

Столик на противоположном берегу Заревки.

Из "Ершихи" спускаются отдыхающие пацаны...

Пацаны.

Пацаны, переплыв Заревку, стали прыгать с тамплина.

Пацаны купаются, ныряют... А когда-то здесь ходили бурлаки...

"Бурлаки на Волге" (Репин, 1873).

Пацаны...

"Бурлаки на Волге" (Саврасов, 1871).

Пацаны...

"Бурлаки" (Верещагин, 1866).

Пацаны...

Бросим последний взгляд на осиротевший, заросший полынью, донником, иван-чаем, Жареный бугор - некогда главное бурлацкое место на Волге.

И поедем обратно. Дорога в сухую погоду условно проезжая, в сырую - не советую...