Жизнь и трагедия Владимира Ковенацкого

Фотография

А это - портрет.

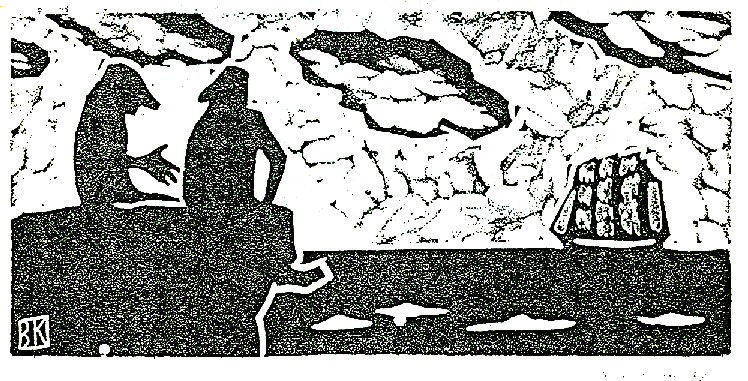

Когда я увидела гравюру Владимира Ковенацкого в одном из чужих постов, я подумала что он - интересный художник, о котором я прежде не слышала. Нашла изображения его работ, статью в Википедии, сделала пост.

https://uborshizzza.livejournal.com/5415928.html

Его картины вначале кажутся юмористическими зарисовками на бытовые и сказочные темы. Но как-то слишком много у него этих драконов, крыс, да мрачноваты его картины, честно говоря, несмотря на юмор. А в стихах мрачность еще больше выражена. Я поняла, что чудовища на его гравюрах - это не шутка.

Но есть трогательные картины про дружбу. Вот, например

«Азохен вей алые паруса!»

Видно, что художник ценил дружбу.

Меня удивило, как мало он прожил. В Википедии написано, что в конце 70-х он пережил нервный срыв, а потом болел и умер в больнице. В психиатрической клинике?

Так оно и оказалось.

Кроме того, в Википедии указана близость Ковенацкого к кружку, изучавшего эзотерику Георгия Гурджиева. Ковенацкий был близким другом писателя Юрия Мамлеева.

В той же статье есть ссылки на материалы о художнике. Это воспоминания сестры Ковенацкого и Виктора Олсуфьева (наст. имя - Виктор Холодков, 05.07.1948 - 08.06.2015), считавшегося его другом. Эти воспоминания отчасти противоречат друг другу. Я склонна доверять воспоминаниям сестры о последних годах жизни Владимира, но что-то можно взять и у Олсуфьева.

Но начну я с отрывков из биографии, которую начал писать сам Ковенацкий, но потом забросил это дело.

«В нежном детстве я был толст, кудряв, весел и любил слушать книжки про зверей. Зная мою слабость к хорошим концам, мои пестуны обычно поворачивали дело так, что лев не умер, застреленный охотником, а только слегка ранен и на другой день выздоровел. У меня был большой розовый грузовик, который так ярко пламенел в лучах утреннего солнца! Дед водил меня за ручку в кондитерскую напротив и кормил шоколадом…Перехода от мира к войне я не запомнил. На Харьков посыпались бомбы. Дед заворачивал меня в белую заячью шубку и нес в подвал. Потом началась эвакуация. Замелькали грязные дороги, ночевки в избах, холод, неуют и скука.

Я слышал выражение: "Харьков висит на волоске", и недоумевал: " Как же это так?"

Отца с нами не было. Он остался на своем авторемонтном завод. Перед самой сдачей Харькова ему и тем, кто с ним работал, разрешили выехать из растерзанного города. Отец настиг нас в селении с мерзким названием Чегонак. Потом мы жили в Аркадаке, где отец работал на маслозаводе и таскал домой жареные семечки. Однажды он получил повестку в военкомат, и затосковал, но ему дали бронь. В конце концов, нас занесло в Пермь (тогда - Молотов). Воспоминания о Перми у меня окрашены в свинцовые тона. Серый цвет - это цвет булыжника, которым были устланы улицы города, кроме главной - улицы Ленина. (На этой улице однажды трамвай переехал козла, и в милицейском протоколе, в графе "фамилия пострадавшего", было записано: "Козел"). Отец поступил на работу в автоинспекцию, где получил пистолет ТТ и трехлинейку, которая стояла у нас в углу.

Я начал рисовать цветными карандашами картинки и диктовать бабушке наивнейшие сказки собственного сочинения, где фигурировали муравьи и прочие насекомые, а потом и звери. Сюжеты моих детских картинок были исключительно сказочные или воинственные. Пермская действительность меня как художника не интересовала. На листах скверной желтой бумаги передо мной возникал уютный, чудесный мир, играющий грубыми колерами цветных карандашей. Став постарше и потеряв детскую наивность, я долго томился по этому миру, и, думается мне, что наиболее полную радость творчества я испытал в пятилетнем возрасте.

Если пермские воспоминания окрашены серым, то лихоборские - более контрастны. Это черное и желтое. Черное ночное небо, паровозы, ущелья из вагонов, громада "жилдома" над черными крышами покосившихся бараков, - и желтые огни, то тусклые и засиженные мухами, то яркие, как солнце в космосе, горящие над адской панорамой большой товарной станции.

Я ходил по баракам в гости к друзьям и везде видел одно и то же: кружевные подзоры, кошек на комоде, рыночные коврики и фотографии в крашеных рамках. Город, центр, удобства, красивая мебель, потрясали меня, когда с родителями я попадал к каким-нибудь знакомым. Особенно восхищал меня пластмассовый лев на чернильном приборе у дяди Вити (брата матери). Когда я начинал мечтать о красивой жизни, то всегда, помимо дрессированных пантер, истребителя в личном пользовании и ежедневной свинины с зеленым горошком, мне являлся этот пластмассовый лев.

Когда мне было лет 9 , мать потащила меня на жюри выставки детского рисунка. Мордастый лысый дядя за столом заявил, что мои рисунки не отражают жизни. "Как будто книгу смотришь", сказал он. В альбоме были нарисованы цветными карандашами мушкетеры, рыцари, героические бойцы Красной Армии и сказочные персонажи. А помимо всего прочего - вздыбленный ярко-желтый конь. "Ну почему конь желтый, разве так бывает?" - спрашивал мордастый и продолжал: "У тебя из окна что видно? - Химзавод. - Вот и нарисуй химзавод!". Мать еще что-то выясняла, а я сидел со своими картинками в уголке, когда надо мной склонился длинный сутулый человек - лицо его расплылось в памяти - и сказал мне: "Не слушай их мальчик. Очень хорошо, что конь желтый! Рисуй желтых коней!".

Моим миром №2 стала МСХШ - художественная школа при Суриковском институте. Я всегда, сколько себя помню, был вундеркиндом, всегда рисовал лучше всех, и доставлял массу удовольствия своим домашним. Я любил рисование, но любил так, как любил гулять, читать книги и копаться на свалках. Мне всегда было весело и интересно разводить на бумаге рыцарей, солдат, мушкетеров и бандитов. Не имея никаких образцов, я делал иногда удивительные по пластике вещи. Не было ни мучений, ни сомнений. Просто иногда какой-нибудь рыцарь или бандит переставал занимать мое воображение, и я бросал рисунок. В МСХШ началось убивание во мне художника. Преподаватели были чудовищные передвижники и соцреалисты, а защиты от них не было никакой. Тут я узнал, что такое рисование из-под палки, без любви и интереса.

В мире №2, который резко отличался от мира №1, я узнал очень многое. Меня поселили в интернате, где процветали воровство, мордобой, гомосексуальность. Многие слыли гениями. Они ходили мрачные, не брились, если уже лезла щетина, слушали музыку, схватившись за лоб, и пионеры на их композициях смотрели печально, как "Царевна Волхова" или "Сирень" Врубеля. Некоторые гении были одновременно и хулиганами. Их часто отправляли в сумасшедший дом, и, поэтому у нас был своеобразный культ сумасшествия, который поддерживался рассказами о великих художниках, кончивших в "сумдоме" свою жизнь. Были также всеми презираемые бездари. Они делились на два типа. Одни, будучи бездарными, все же хорошо учились по другим предметам, веселились и плевали на все, другие мучились от комплексов, и влачили жалкое существование.

Кроме деления на гениев, просто способных и бездарей, было еще классовое неравенство. Дети художников и значительных лиц были элитой, и держались особняком. По мере учения я все больше стыдился своего мира №1, и всего, что было с ним связано. А устыдившись своего детства, я стал терять самого себя».

Сестра описывает своих родителей как не самую дружную пару. Мать была очень властной, любила стихи, живопись, защитила кандидатскую диссертацию, работала в НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) и это из-за нее семья оказалась в Москве. Отец служил в ГАИ. Родители часто ссорились, что Володя переносил тяжело. Дедушка с бабушкой с материнской стороны тоже часто ссорились, но так как оба были юристами, то ругались по латыни.

В 10 классе Володю отчислили из интерната за хулиганство: он показал библиотекарше не то кулак, не то фигу. «После окончания школы Володя пытался поступить в Суриковский на графический факультет - не получилось. Тогда мама собрала наиболее интересные рисунки и пошла в журнал "Юность", где ее очень хорошо приняли, и составили письмо на имя министра Высшего образования СССР, с просьбой зачислить Володю на графический факультет Полиграфического института без экзаменов. Письмо подписали самые главные графики страны: В.Горяев, В.Фаворский, Б.Дехтерев, Е.Кибрик, Кукрыниксы. В общем, несмотря на то, что учебный год уже начался, Володю в институт приняли».

«Во время учебы в институте (на третьем курсе) Володя стал обладателем отдельной комнаты в коммуналке, расположенной в одном из домов по Ленинградскому шоссе, которая досталась ему после смерти бабушки и деда. Началась богемная жизнь. Кто только не перебывал в этой комнатушке! Это было время, когда из ссылок и тюрем возвращалось огромное количество разношерстной публики. Володю нетрудно было очаровать, и многие сомнительные личности находили у него пристанище, приводя в ужас маму.

Володя устроил у себя нечто вроде салона, стал известен в кругах художественной интеллигенции. Появилось множество новых друзей, в том числе Юрий Мамлеев, с которым они сошлись довольно близко».

«В 1961г. Володя женился. К сожалению, основным достоинством Володи в глазах молодой жены было наличие у него комнаты. "У него есть room" было начертано в одном из ее писем, случайно попавшемся на глаза папе. Квартирный вопрос стоял тогда не менее остро, чем во времена Булгакова. Очень быстро жена обменяла Володину жилплощадь таким образом, что получила вторую комнату в той коммуналке, где жила сама с матерью и сестрой. Через год появился сын, а брак довольно скоро распался. Тут надо сказать, что Володя мало приспособлен был для семейной жизни. Жилое помещение становилось мастерской, образ жизни - ночной, бесконечные визиты друзей и т. д. В быту он был неприхотлив, но неаккуратен, неудобен».

А вот теперь перейдем к запискам Виктора Олсуфьева, который, насколько я понимаю, был оккультистом, суфием и пр. Он эмигрировал в США, но почему-то очень не любил еще одного члена их оккультного кружка, Бориса Кердимуна, который тоже эмигрировал в США, но раньше, чем Олсуфьев. В США Борис подвязался работать в каких-то еврейских благотворительных организациях и даже разбогател.

По словам Олсуфьева этот Борис стал злым гением художника. Он имел на него необыкновенное влияние. Познакомились они еще до женитьбы.

У Бориса вначале была жена и дети, но потом развелся. После развода он переселился к Владимиру, который тоже уже жил один. До знакомства с Ковенацким Борис работал на заводе в патентном отделе. После он стал соавтором всех работ Ковенацкого, хотя рисовать не умел, и таким образом сделался членом МОСХа и не должен был уже ходить на службу.

В результате серий обменов Ковенацкому удалось выменять 2 комнаты в Казарменном переулке. Борис переехал туда туда вместе с гражданской женой Леной, которая почему-то была фиктивно замужем за Ковенацким.

Деньги Владимир отдавал Борису. Тот подрядил его работать в студии «Диафильм», а потом расписывать детские сады по всей стране сказочными сюжетами. А до этого он иллюстрировал книги, большей частью фантастические, но Борис счел, что за это мало платят.

Была и такая коммерческая идея, как написание песен. Владимир написал несколько песен, которые были популярны у диссидентов. Вот одна из них с Ютуба, а на заставке - работа Ковенацкого "Ночной гость" - к спящему пришел монстр

Борис контролировал все знакомства Владимира, оторвал его от друзей и от родителей. Но сестра Владимира считает, что тому нужен был кто-то вроде менеджера - уж слишком он был несамостоятельным. Тем не менее рассказы о том периоде жизни художника впечатляют.

«Наряду с отделением Володи от якобы «ненужных» связей, происходила постоянная муштра. Вот зарисовка с натуры.

Казарма. Утро. Время завтрака. Действующие лица: Борис, Лена, Володя, я.

Через какое-то время после начала завтрака Володя осторожно начинает:

- Борька, значит я потом поеду в мастерскую.

В этой фразе как бы содержится вопрос и Вова смотрит на Бориса в ожидании реакции. Реакции нет. Значит, нет и возражений. Володя продолжает:

- Мне бы взять с собой чего-нибудь пожрать. Если есть, конечно.

По-прежнему, молчание. Вова, еще более робко:

- Ну а если нет, то какую-нибудь мелочь. Рубль или пятьдесят копеек.

Борис смотрит на Володю и тот поясняет:

- Я куплю сырок.

(Здесь следует пояснить, что Володя любил сырки. Об этом можно догадаться из текста стихотворения, в котором речь шла об «исполнителях картин»)

В ответ Борис начинает напевать бетховенское: «И мой всегда, и мой везде, и мой сырок со мною...». Ха-ха.

Лена вздыхает: она уже слышала все это, наверное, десятки раз и сценарий ей хорошо известен. Но ничего не говорит: не положено. Мне, конечно, неприятно, но я тоже молчу: Борис помогает Володе работать над собой.

Володя растерянно бормочет:

- Ну если нельзя, то я, конечно обойдусь...

Он нервничает. Из-за этого у него начинает дергаться нога. Замечая это, Борис произносит свою сакраментальную фразу:

- Кони сытые бьют копытами.

Володя окончательно расстраивается, что проявляется в его поведении. Завтрак для него уже испорчен. Он уже хочет только одного - уйти.

Борис, впрочем, ест с удовольствием.

И так далее.

Конечно, Борису не было жалко дать Володе мелочь. И он, в конце концов, давал сколько нужно. (А сколько Вове было нужно при его мизерных потребностях...) Дело в принципе. Мне Борис не раз объяснял свою «тактику» в отношении Вовы, смысл которой сводился к следующему: если Вова здоров, то пусть контролирует свои реакции, а если болен - пусть обращается к врачу. Он, Борис, не врач, не по этой части..».

Это он так его воспитывал. Бориса раздражала неаккуратность подопечного.

«Однажды Борис, приехав в мастерскую, и в очередной раз придя в раздражение от вовиной неаккуратности, взял только что сделанную Вовой работу, наложил на нее кучу дерьма и оставил с запиской типа: «Как ты, Вова, срёшь на то, о чем я тебя прошу, так и я...» Володя тяжело пережил эту «педагогическую» выходку. Для него это был сильный шок».

«Уже позже, в Америке, Лена говорила, что я не видел и сотой доли, того, что Борис творил с Володей. Среди прочего, она рассказала о «танцах». Вова был в плохой форме, под стрессом, двигался с трудом. Он хотел какую-то булочку. (Может у него кроме нее и радости-то в жизни тогда не было...) А Борис ради этой несчастной булочки заставлял Володю танцевать в его, как называла его Лена, кататоническом состоянии. Ужасное зрелище... И при этом Кердимун «объяснял», что и как художник Вова говно, и как человек он говно, раз он, видите ли, не в состоянии отказаться от какой-то булочки...».

Все это делалось не просто так, а в рамках философии:

«Методика Кердимуна» была чрезвычайно проста. Она основывалась на двух «базовых» идеях.

Первой идеей, заимствованной из книг по суфизму, была идея дружбы. Идеалом провозглашались дружеские, бескорыстные отношения, любовь, преданность, самопожертвование и пр.

Второй идеей, заимствованной из системы Гюрджиева, была идея работы над собой. Она применялась следующим образом: если тебе что-то не нравится, считай виноватым себя и работай над своими реакциями. Борись с собой».

Владимир писал стихи:

Что-то важное забыл я,

Не могу припомнить что:

То ли съесть сырок с ванилью,

То ли вычистить пальто.

Может, сбегать на Покровку

В кулинарный магазин?

Может, выпить поллитровку

С исполнителем картин?

Что-то важное. Но что же?

И припомнить нету сил.

Вспоминаю. Боже, Боже!

Самого себя забыл.

Потом Борис решил эмигрировать. Вначале уехала его бывшая жена с детьми, потом собрался он сам. А Владимир эмигрировать не смог. Для этого нужно было получить разрешение матери его несовершеннолетнего сына, а она соглашалась дать его только за 1.5 тыс. долларов. Борис с деньгами не помог, и Владимиру отказали в отъезде. Борис уехал и увез с собой все их «совместные работы». Уехав, ни он, ни Лена не звонили и не писали Владимиру.

Вот что пишет его сестра (она младше Владимира на 6 лет):

«Вскоре после отказа в разрешении на выезд (1978 год), у Володи произошел нервный срыв.

Борис от него избавился легко: просто позвонил и сказал: "Заберите Вову.". Забирать надо было с собственной Володиной жилплощади: Так Володя вернулся к родителям. Состояние его было ужасным: бесконечно повторяющиеся истерические припадки с битьем кулаками по голове, разорванной одеждой, разбитыми зеркалами, а в промежутках - рука, тянущаяся к телефону, чтобы позвонить Борису (пока он не уехал). Главной задачей было не дать возможности позвонить, если же ему это удавалось - можно представить, что он слышал в трубке, т. к. припадки возобновлялись с новой силой. Был калейдоскоп врачей, которые помочь не могли. В конце концов, врачи уговорили положить его в Кащенко (осенью 1978г.), где всех лечили одинаково - кололи аминазином, что и послужило основной причиной развития лекарственного паркинисонизма в дальнейшем.

После больницы припадки прекратились, но прием психотропных средств продолжался. Наступило шаткое равновесие, Борис уехал, Володя жил у родителей, начал ездить в мастерскую, возобновил работу.

Настораживали только непроизвольные движения, странное топтание, изменение походки. В августе 1983г. Володя решился поехать с друзьями в Крым, вернулся в неплохом состоянии, но резко прекратил прием лекарств, заявив, что его лечит какой-то травник. Как раз в это время произошла вторая фиктивная женитьба. Вернувшийся из Тбилиси сын, которому нужно было срочно обосноваться снова в Москве, обратился к Володе с просьбой прописать его у себя. В ответ он услышал: "Я сам в Казарме на птичьих правах". Наверное, нелегко было Володе отказывать сыну, талантливому мальчику, выросшему в Тбилиси в полной изоляции от родных и друзей, но действительно, прописать родного сына было невозможно. В "Казарме" прописывались жены его друзей, позже, когда у Холодковых родился ребенок, его записали на Володю, прикованного уже к постели.

Все эти обстоятельства не добавляли ему здоровья. Состояние Володи ухудшалось. Наконец, в феврале 1984г. он начал застывать в самых неожиданных позах с напряжением мышц, иногда совсем не мог пошевелиться. Снова калейдоскоп врачей, заговорили о кататонии...К весне он ослабел, развилось воспаление легких, Способность двигаться полностью утратилась. Его поместили в психосоматическое отделение 67-й больницы - страшное место, где основным контингентом были "синяки" с "белочкой", и вообще бомжи (слова такого тогда не было, но бомжи - были). Ничего ужаснее этого я до сих пор в своей жизни не видела. Обитатели отделения бродили в одних коротких до пояса рубахах, чтобы не сбежали, сосед Володи, находящийся на расстоянии полуметра от него, лежал абсолютно голый, прификсированный к кровати, и время от времени пускал вверх фонтан, от струй которого приходилось уворачиваться. Но нас туда пускали, и, значит, была возможность спасать Володю. Состояние его было ужасным. Он был без движения, не мог есть, начались пролежни. Он уже не говорил, а шелестел, просил, чтобы не тревожили, дали умереть спокойно. Однако, с пневмонией удалось справиться, и началась борьба с пролежнями. Тут необходимы были просто героические усилия, круглосуточно дежурившая у постели мама выбивалась из сил, я помогала, как могла. Когда Володя начал понемногу двигаться, стали поддаваться лечению и пролежни. В общем-то это было чудо материнской самоотверженности - Володя вернулся к жизни, но пролежни заживали еще очень долго и после выписки из больницы.

Когда летом 1984г. мы всем составом очутились на даче, казалось, к Володе вернулась жажда жизни. Своей мелко семенящей теперь походкой, он добирался до леса и возвращался просветленный, с букетиком цветов и трав, делал акварелью очень трогательные натюрморты и пейзажи. Мама звала его богом травы - каждая травинка прорисована была с такой любовью!. Однако, запаса энергии хватило, к сожалению ненадолго. Диагноз к тому времени уже был поставлен - лекарственный паркинсонизм в акинетической форме (с потерей движения), но лечить его тогда у нас как следует не умели. Замещающие препараты, которые ему помогали, (потому и нет сомнений в правильности диагноза) надо было скрупулезно рассчитывать и сочетать с питанием. Специалисты настоящие по этой болезни были тогда только во Франции. Вдруг он начал не просто ходить, а бегать, мы были счастливы, но это длилось недолго. Наступило ухудшение, которое усугубляла суета с фиктивными женой и ребенком, вернувшимся сыном, которому он не мог помочь. Все это его мучило, как и ситуация с мастерской.

В общем, с переменным успехом, с самоотверженным уходом мамы, после вспышки 1984г. прошло еще два года. В феврале1986г. - снова воспаление легких, полная потеря движения. На этот раз его увезли в Боткинскую, а затем в реанимацию института Сербского, куда маму уже не пускали. Между тем болезнь протекала по известной схеме, начались пролежни, необходим был особый уход. Мама пыталась добиться, чтобы ее пустили к нему, обивала пороги разных инстанций, каждый день ездила в больницу, писала Чазову - тщетно.

Уже позже я узнала, что эта реанимация - единственное место, куда берут безнадежных больных, испытывают на них новые препараты, и, откуда живыми не выходят. Был момент, когда врачам удалось справиться с пневмонией. Но пролежни! Была надежда, что маму начнут к нему пускать, но в последний момент ей снова отказали. 25 мая все было кончено. Причина смерти - общее заражение крови в результате пролежней».

Что стало причиной болезни - лекарственного паркинсонизма в акинетической форме?

Виктор Олсуфьев: «Говоря со мной о володином нездоровьи, которое постепенно прогрессировало и усилилось к концу 70-х годов, Борис всегда указывал в качестве начала и причины болезни некий злосчастный инцидент, когда Володю во время его велосипедной прогулки сбил грузовик и он попал в больницу с сотрясением мозга.

Однако, это неверно. Началось все раньше. Первый мощный удар по психике Вовы был нанесен при прямом участии его самого, «Борьки». А произошло это так.

Я не помню, как называлась организацию, о которой идет речь. Возможно, это была небезызвестная лаборатория биоинформации. Главным руководителем этой затеи был Соломон Григорьевич Геллерштейн. В то время эти люди изучали воздействие психотропных веществ, в частности, псилоцибина.

Сейчас многие (к большому сожалению), знают, что такое псилоцибин, ЛСД и пр., а тогда это дело было новое. Борис Кердимун был знаком с Геллерштейном, который однажды предложил Борису участие в опытах. Им нужны были добровольцы, на которых можно было испытывать действие препаратов.

Кердимуну их опыты были интересны, но пробовать на себе было как-то боязно... Тогда он нашел выход: сагитировал своего друга Володю быть «подопытным кроликом». Вова вообще не умел отказывать. Сам Борис тоже принимал участие, но как наблюдатель.

Знаю, что, в частности, Володю побуждали рисовать под воздействием препарата.

Но Борис рассказал не все. Дело в том, что Вове передозировали препарат. Эти мудаки-экспериментаторы решили, что, раз Володя был мужчиной крупным и здоровым, ему можно дать большую дозу. И дали. Так это случилось...

В общем, психика Володи ослабла. И хотя после «эксперимента» остальные функции восстановились, механизм был поврежден. Это проявлялось, например, в том, что когда Володя волновался, его движения становились неуверенными, у него менялась мимика, появлялись непроизвольные движения (в том числе, «топтание»), затруднялась речь, являющаяся, как известно, также функцией этого центра.

Ну и волевая сфера тоже пострадала.

А вот уже после этого случая и произошла та самая «велосипедная авария», после которой Вову доставили в больницу с сильным сотрясением. Кто знает, не было ли одной из причин аварии повреждение двигательного центра, имевшее место ранее...».

Здесь мы имеем дело с пристрастными свидетелями, и понять, что случилось с художником, сложно. Возможно, это все же была шизофрения.

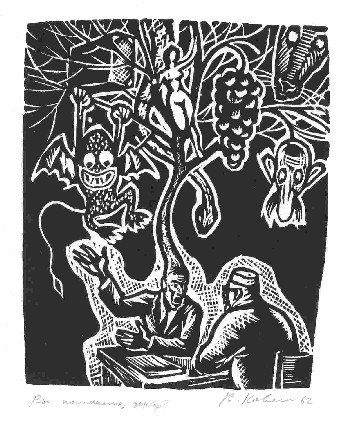

"На приеме у врача"

Олсуфьев очень осуждает Бориса и мать Володи (за то, что она давала ему таблетки), но он сам уговорил больного друга заключить фиктивный брак со своей девушкой, Мариной. Кстати, для Марины Владимир, который практически перестал заниматься живописью, нарисовал кошку.

Эта Марина и была последней, кто видела Владимира живым в больнице. Ее пустили туда именно потому, что она была официально женой художника, и ее сын от Олсуфьева считался сыном Ковенацкого. Сестра художника предполагает, что Марина приходила в больницу, чтобы выправить документы - ведь они тоже собрались эмигрировать. А мать не пустили - так она и не увидела сына до его смерти.

Мать Ковенацкого умерла после смерти сына слегла, сразу заболела и через 3 года умерла. Его отец дожил до 90 лет и дождался правнуков.

История эта, по-моему, очень показательна. Ковенацкий и его друзья относятся к поколению, выросшему после войны. Жизнь в СССР казалась им адом, а эмиграция стала единственной целью. Но ведь как-то нужно там себя заявить? Отсюда и диссиденство. И все в ход идет: стихи, песенки, живопись, оккультизм. Одни уехали, другие сошли с ума. Стоило оно того? А каковы нравы были в этом мирке! Использовали больного человека на всю катушку, умники, и между собой так разругались, что и через 20 лет склоки свои забыть не могли.

А талант - он сам по себе, и он - случайность в этой среде. Песенки и стихи Ковенацкого сегодня кажутся устарелыми, а вот его гравюры интересны, потому что они - от души, хотя и от больной души.

В верхнее тематическое оглавление

Тематическое оглавление (Рецензии и критика: ИЗО (живопись, скульптура и пр))