ТГМЗ имени А.А. Андреева: немцы в деле

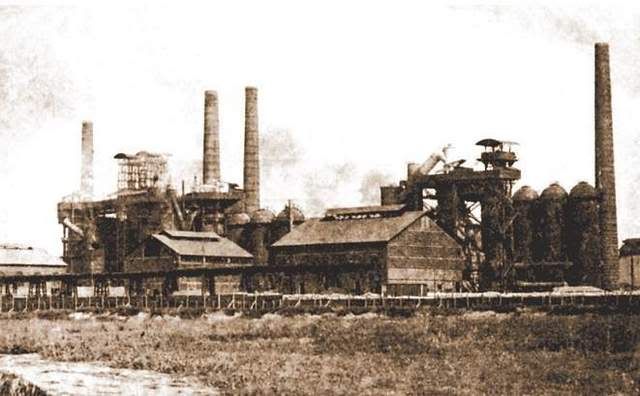

Металлургический завод в Таганроге в 1900 году.

Металлургический завод в Таганроге появился в немалой степени благодаря иностранцам. В 1894 году титулярный советник Н.К. Флиге и бельгийские подданные - граф П. де Гемптин, Л. Тразенстер, А. Нев и Ю. Герпеньи создали акционерное Русско-Бельгийское общество. Идея была проста - пользуясь близостью керченской и южнорусской руды, а также в связи с ростом нефтедобычи в России, компаньоны решили построить предприятие по выпуску труб.

Оборудование для него привезли из Бельгии - под Льежем был куплен целиком завод "Джон Коккериль". В 1896 году на предприятии была построена домна, а первую продукцию завод выдал 27 сентября 1897 года. К 1914 году на заводе уже работали 4 мартена годовой мощностью до 120 тыс. тонн стали. Во время войны таганрогский завод производил определенную военную продукцию - гранаты, броневые листы, снаряды для орудий. После первой мировой войны ситуация на ТГМЗ (так к тому времени называлось предприятие) было плачевным - цеха были законсервированы, предприятие простаивало.

В 20-х годах дела на предприятии обстояли не лучше. На заводе действовал лишь один мартеновский цех (№1 - имени ОГПУ). На объем довоенный производства ТГМЗ вышел лишь к 1930 году. Одной из причин такого положения дел было то, что предприятие оценивалось как второстепенное, и потому в планах промышленного развития серьезного внимания ему не уделялось. Ситуация изменилась в конце 1930 года, когда в стране вовсю бушевала индустриализация. В мае 1931 года вопрос о развитии предприятия (к тому времени получившего звание имени А.А. Андреева - первого секретаря Северо-Кавказского крайкома партии) обсуждался Президиумом ЦК ВКП (б) и коллегией НК РКИ. По итогам заседания было издано постановление, в котором говорилось:

"…учитывая настойчивое требование хозяйственных, партийных и профсоюзных организаций Таганрога, Президиум ЦК ВКП (б) и коллегия НК РКИ предлагают Гипромезу не позднее 15 июня представить обоснованные расчеты строительства в Таганроге трубного завода".

У проходной ТГМЗ, 30-е годы.

Модернизация: немцы в деле

Модернизация завода - также как и его основание, не прошла без участия иностранцев. Согласно плану реконструкции ТГМЗ предполагалось фактически построить новое производство - в составе нового мартеновского (№ 2), трубопрокатного и трубоэлектросварочного цехов. Первоначально проект мартеновского цеха сделал Стальпроект, однако он оказался не совсем удачным. Что касается остальных цехов, то к ним руку, по всей видимости, приложили зарубежные проектировщики. Эти цеха предполагалось оснастить полностью импортным оборудованием. Поставщиком его была выбрана германская машиностроительная компания MEER. На каких условиях происходил выбор поставщика не известно.

Тоже самое касается и стоимости реконструкции предприятия - полных данных о ней не существует. Известно лишь, что изначально на развитие металлургического завода было выделено около 34,77 млн. рублей. Строительство мартеновского цеха № 2 по проекту Стальпроекта было начато еще в 1930 году, но есть мнение, что достраивали цех по немецкому проекту. Чуть позже, в 1931 году в Таганроге развернулось возведение новых трубоэлектросварочного и трубопрокатного цехов. Мартеновский цех возводился ударными темпами - уже в марте 1932 года свою первую плавку дала мартеновская печь №5. Всего в цехе было запланировано 3 печи по 60 тонн каждая. Производительность цеха была рассчитана на 180 тыс. тонн металла в год. В 1934 году печи реконструировали на садку в 150 тонн, что позволило вывести номинальную производственную мощность цеха до почти 400 тыс. тонн стали.

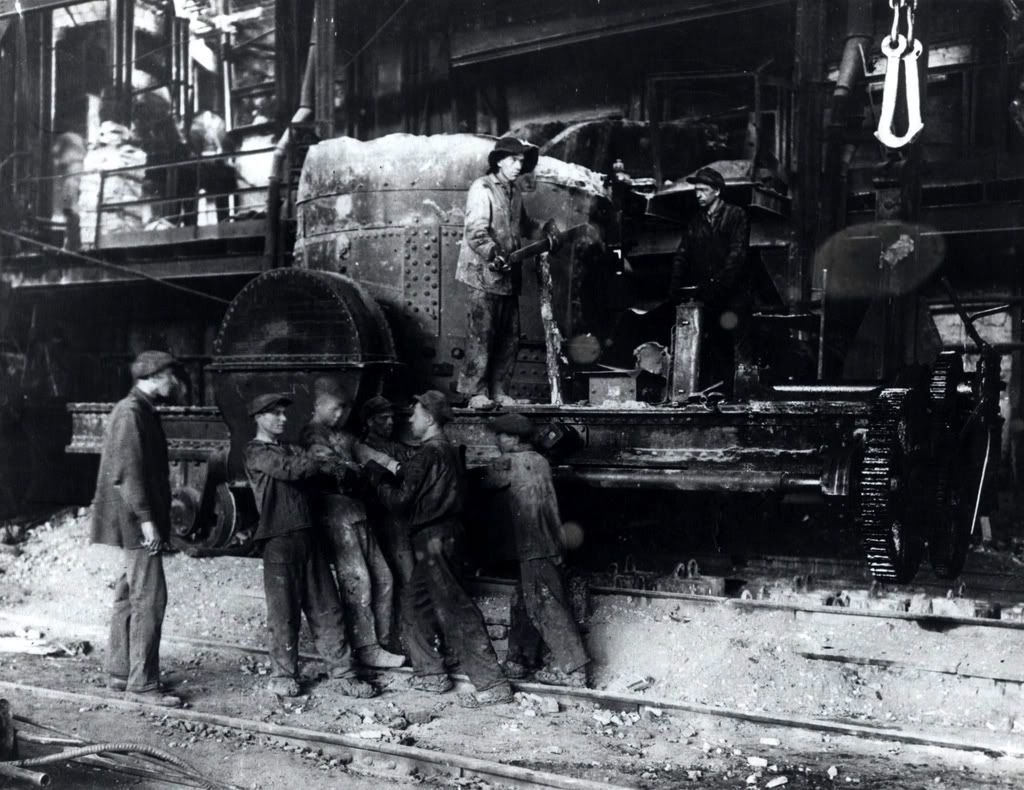

В мартеновском цехе №2. 30-е годы.

Однако достичь полной производственной мощности сходу не удалось. Как всегда сказались нехватка квалифицированных кадров, последствия штурмовщины, недочеты в планировании (например, в работе лебедок). Поэтому даже в 1934 году мартеновский цех №2 (он получил название "имени Правды"») произвел лишь 157 тыс. тонн. Мартеновский цех №1 имени ОГПУ выпустил лишь 78 тыс. тонн стали, так что в негласном соревновании по объемам между "правдой" и ОГПУ победила первая. Впрочем, если без юмора, то производственные возможности второго цеха не использовались на полную - так, выход готового металла вместо 86% долгое время составлял лишь 75-82%. Поэтому с точки зрения эффективности первый цех работал все же лучше и в 1934 году он получил третье место в конкурсе мартеновских цехов СССР.

Создание трубопрокатного и трубоэлектросварочного цехов находилось в рамках концепции развития ТГМЗ, созданной в 30-х годах в ВСНХ. Предприятие планировалось как передельное с производством труб, а также листопрокатным и бандажным производством. Новые цеха были построены в достаточно сжатые сроки - в 1931-1935 годах. Примечательно, что во всех источниках о зарубежной иностранной помощи пишется очень скромно и, как правило, рефреном идут упоминания о затягивании работ со стороны иноспециалистов.

Между тем, свежепостроенные цеха были укомплектованы новейшим на тот момент германским оборудованием. В том числе были установлены: прошивной, 2 пилигриммовых стана, редукционный, калибровочный, правильный станы, прессовое оборудование в трубопрокатном цехе. В гигантском трубоэлектросварочном цехе были установлены протяжной маятниковый трубосварочный стан, печное оборудование, гидравлические прессы, калибровочный стан, цинковальная установка. Примечательно, что многое из этого оборудования работало на предприятии долгие десятилетия - так, центробежные насосы фирмы «Бальке и Вагнер», выпуска 1927 года (установлены в трубопрокатном цехе в 1933 году) эксплуатировались вплоть до 2007 года.

Шеф-монтажные работы в новых цехах вели немецкие специалисты, которые не совсем понимали, зачем надо стремиться опередить установленный график. Поэтому трубопрокатный цех (новотрубный) был запущен в строй 6 ноября 1933 года (руководство завода хотело успеть к годовщине революции). Как пишут историки, первую трубу торжественно вынесли на митинг 7 ноября, провезли через весь город и положили к памятнику Ленину. Трубоэлектросварочный цех строился чуть дольше и в эксплуатацию был введен только 15 декабря 1935 года. Общая мощность цеха была рассчитана на порядка 100 тыс. тонн труб в год, однако до войны на этот уровень цех так и не вышел.

Участники кружка художественной самодеятельности, Ростов-на-Дону.

Тем не менее, к концу 30-х годов благодаря глубокой реконструкции и финансовым вливаниям (в 1936 году в трубоэлектросварочный цех было инвестировано 5 млн. рублей), ТГМЗ перестал быть второстепенным заводом. Так, уже в 1938 году ТГМЗ уже выпускал 17% всех производимых в СССР стальных труб и более 30% всех производимых бандажей. Доля ТГМЗ в всесоюзном производстве бурильных труб тогда составила 75%, обсадных и газопроводных - 25%. Техническое развитие предприятия во второй половине 30-х годов было в немалой степени обусловлено созданием новой промышленной инфраструктуры: установкой новых турбогенераторов, проведения двух высоковольтных линий, строительством механического и копрового цеха. В литейном цехе были установлены две электропечи. В 1940 году была перекрыта производственная мощность трубопрокатного цеха (новотрубного).

Война, эвакуация, оккупация: немцы снова в деле

Несмотря на поражения РККА на фронте и быстрое продвижение немцев вглубь СССР, вплоть до конца сентября 1941 года никаких действий в отношении эвакуации предприятия не предпринималось, а на все запросы его руководства наркомат черной металлургии отмахивался. Однако в связи с захватом немцами в начале октября Донбасса, 8 октября на завод поступило предписание начать вывоз оборудования. Площадками для приема эвакуированных мощностей были намечены Каменск-Уральский и Челябинск, где уже существовали трубные предприятия.

Впрочем, темпы вывоза оборудования были не очень высокими, все делалось впопыхах, в спешке. 15-16 октября немцы совершили прорыв и фактически отрезали Таганрог от остальной части СССР. Город охватила паника, и лишь часть производственных сооружений металлургического завода успели взорвать (в том числе и мартен). Из-за этого здание трубопрокатного цеха так и не было выведено из строя (из него потом саперы вермахта извлекли 500 килограмм взрвычатки).

Сохранился отчет об осмотре завода немцами: "труболитейное производство металлургического завода им. Андреева кажется не разрушенным. Налицо большое количество современных машин, которые при подаче энергии будут работать". На складах предприятия осталось много труб, материалов, топлива. Немцы намечали переориентировать завод на ремонт бронетехники и даже есть смутные свидетельства, что на территории предприятия они ремонтировали свои самоходки. Однако восстановить полностью предприятие немцам не удалось, и они использовали его для подсобного производства - жестяной тары и т.п. вещей - в основном для населения. Зарплата на заводе при немцах была в таких рамках: ученик - 150 р., квалифицированный рабочий - 350-500 р., инженер, бухгалтер - 500-600 р., директор - 1000 р. (килограмм мяса стоил порядка 3.50 р., стрижка - 1 р.). Правда, работало на заводе лишь несколько сотен человек (при советской власти штат, разумеется, был раз в 8-10 больше).

После освобождения 30 августа 1943 года Таганрога началось восстановление ТГМЗ, который представлял из себя следующую картину:

"При входе серые колонны ворот с исковерканными металлическими остовами фонарей. Контора стоит без крыши и зияет черными проемами окон. В корпусе трубосварочного цеха пусто. Из строя выведен мартеновский цех №1. В смежный с ним листопрокатный цех пройти было нельзя: все входы завалены обрушившимися обломками и кирпичом, перекрытия глубоко просели. В бандажном цехе через крышу видно осеннее небо. От мартеновского цеха №2 осталась груда нагроможденных стальных ферм, балок и кирпича".

Разрушенное здание мартеновского цеха №2. Зима 1943-1944 годов.

ТГМЗ восстанавливали за считанные месяцы, а его возрождение было взято на особый контроль Государственным Комитетом Обороны. Уже в сентябре 1943 года было восстановлено энергоснабжение предприятия. В следующем месяце ввели в строй самые необходимые вспомогательные мощности и одну печь мартеновского цеха №1. По следам эвакуированных на Урал станков направили сотрудников ТГМЗ. По рассказам людей, работавших в то время, один из таких сотрудников - мастер трубопрокатного цеха Н.А. Капитоненко, разыскивая оборудование цеха, обнаружил подающий аппарат прокатного стана весом в 23 тонны на станции Слюдянка Восточно-Сибирской железной дороги в Забайкалье.

Пилигриммовый стан трубопрокатного цеха, 40-е годы.