Энергия Солнца и древние биотехнологии

Идёт удалый бог, Ярило-молодец,

И снежный саван рвёт по всей Руси широкой!

Идёт могучий бог, враг смерти тусклоокой,

Ярило, жизни царь и властелин сердец,

Из мака алого сплетён его венец,

В руках - зелёной ржи трепещет сноп высокий,

Глаза как жар горят, румянцем пышут щеки,

Идёт весёлый бог, цветов и жатв отец!

Пётр Дмитриевич Бутурлин

Солнце в небе засветило -

это шествует Ярило

На пылающем коне в ослепляющем огне.

М. ВолковаЯрило - бог летнего Солнца.

Наши предки поклонялись Солнцу как божеству. А ведь Солнце, скорее всего, и есть главное Божество в Солнечной системе, поддерживающее гравитационное равновесие и дающее световую энергию.. Еще 130 лет назад было научно даказано, что биосфера Земли работает за счет энергии нашего светила. Улавливателями и преобразователями энергии солнечного света в химическую энергию органических соединений являются содержащие хлорофилл растения. Они производят зеленую массу травы и листьев, массу плодов и семян, массу корневищ и массу древесины.

Продукцию растительного мира используют различные животные. Одни из них листогрызущие, другие травоядные, третьи зерноядные, четвертые питаются отмершим веществом - ветошью и опадом, пятые доедают то, что плохо разложилось (гумус) в почве. Умирая, животные становятся пищей организмов сапрофитов. А многие виды животных поедают другие виды - они являются хищниками. И все эти мириады живых тварей в биосфере уравновешивают друг друга и поддерживают некое динамическое равновесие.

Мы, люди - один из видов живых существ, и нам в биосфере отведена определенная роль, определенная экологическая ниша. Вне биосферы, т.е. если биосфера разрушится, человечество как вид существовать не может, и все индивидумы человеческие погибнут. Потребляя ресурсы биосферы, человечество не должно нарушать сложившееся в ней динамическое равновесие, а нарушив его, должно обязательно восстанавливать.

Похоже, что наши предки в древние времена и в средние века экологическое равновесие в биосфере сильно не нарушали. А если и нарушали, то Природа наказывала людей, - сокращала численность людской популяции болезнями, смертями от голода, войнами за ресурсы, войнами за идеи, снижением рождаемости и другими неизвестными мне способами.

Еще 200 лет назад на Земле жило около 1 млрд. человек, сегодня численность выросла до 8 млрд. Равновесие в биосфере резко нарушилось, а качество жизни снизилось у подавляющего большинства людей, за исключением разве так называемого "золотого" миллиарда. Несмотря на открытие и использование новых источников и видов энергии, изобретение супертехнологий и открытие суперматериалов, большая часть людей испытывет постоянный дискомфорт, а треть населения Земли просто голодает.

Главные производственные процессы, которыми заняты люди сегодня - это добывание пропитания, т.е. растениеводство и животноводство. В конечном счете все другие производства существуют для того, чтобы способствовать этим двум. Когда-то важную роль в обеспечении людей пропитанием играли собирательство, охота и рыболовство. Сегодня их роль третьестепенна.

Растениеводство в странах с высокой плотностью населения играет наиважнейшую роль. Собственно, оно и обеспечивает высокую плотность людей в пересчете на площадь этих стран. Животноводство без растениеводства практикуют в засушливых районах, - это так называемое отгонное животноводство. Животные питаются тем, что выросло в степи или полупустыне без вмешательства человека. Плотность населения в таких странах на порядок меньше по сравнению с растениеводческими.

При охоте на диких животных и собирательстве в дикой природе, когда люди и не выращивают растения, и не пасут домашних животных, плотность населения на порядок более низкая, чем при отгонном животноводстве. Таким образом, существуют три уровня обеспечения человечества пропитанием и три уровня плотности населения. Исключением являются приморские этносы, занимающиеся добычей морских биологических ресурсов. Вплоть до середины прошлого века человек использовал ресурсы моря, ничего там не выращивая и не выпасая, т.е. действовал по принципу собирания, охоты и рыболовства.

Лишь в последние десятилетия, заметно подорвав биологические ресурсы моря, начали заниматься марикультурой - выращивать морские организмы на специальных заводах.

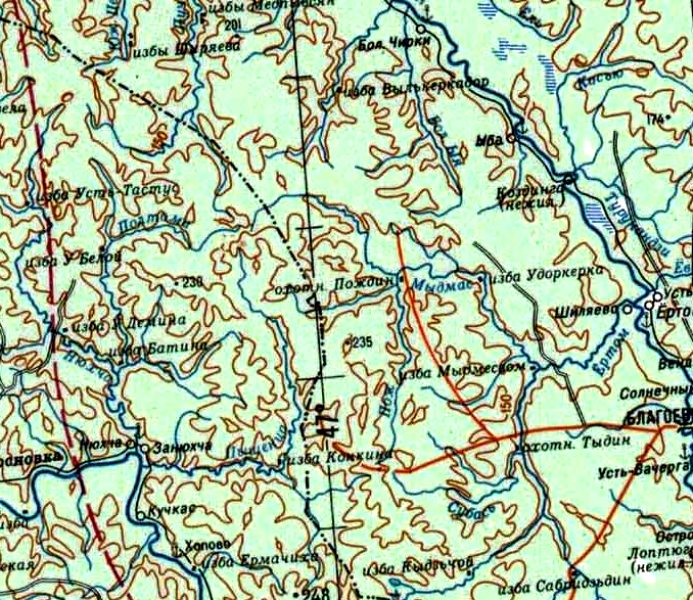

Карта местности на востоке Архангельской области. Масштаб примерно 1:1 000 000 (в 1см - 10 км)

По этой карте мы можем судить о плотности населения, ведущего образ жизни полуоседлых охотников-рыболовов-собирателей. На территории в 4000 кв. км здесь находится только 9 селений. В каждом селении примерно по 7-8 домов, в каждом доме живет семья по 5-8 человек. Следовательно, на территории 4000 кв. км проживает примерно 500-600 человек, что соответствует плотности населения 1 человек на 10 кв. км.

Избы на этой карте - это временные места проживания охотников и рыболовов. Сельское хозяйство в этом районе практически не развито, хотя жители и занимаются огородничеством, держат коров.

Вот в такие малонаселенные края в X-XIV веках в таежную зону продвигались с юга земледельцы, а чаще и не сами земледельцы, а культура земледелия-скотоводства, которую подхватывали и приспосабливали к местным условиям аборигены, отчего численность населения при переходе к новой культуре жизнеобеспечения возрастала примерно в 10 раз.

Но и охотники и рыболовы, не знавшие земледелия и животноводства, не были несчастными и обездоленными. Они неплохо обеспечивали себя мясом и шкурами, из которых изготавливали одежду, обувь и жилища. Они совершенствовали способы и орудия лова и охоты, сочиняли сказки и былины, пели песни, танцевали, поклонялись своим богам.

В соответствии со способами добывания пропитания сформировалось и несколько типов цивилизаций: 1 - полуоседлых охотников, собирателей и рыболовов, 2 - кочевников животноводов, 3 - оседлых земледельцев, 4 - оседлых морских охотников и рыболовов и 5 - оседлых земледельцев и животноводов. Историки стремятся распределить эти типы цивилизаций в некий ряд якобы от примитивных к более развитым (путь прогресса).

Однако эти типы цивилизаций отражают в первую очередь приспособленность к определенным природно-климатическим условиям и в ряд прогрессивного развития не укладываются. Так, например, в таежной зоне чистое земледелие и чистое животноводство были малоэффективны, поэтому здесь главными направления добывания пропитания являлось собирательство, охота и рыболовство. Этот тип цивилизации может быть как более примитивным, так и весьма продвинутым и совершенным.

Охотиться можно с дубиной, но можно с луком и арбалетом, можно ловить животных в ловушки, а рыбу можно ловить руками, а можно ловить сетью и неводом, можно консервировать с помощью соли, а можно ее замораживать и хранить в ямах-холодильниках.

Цивилизация кочевников животноводов в Арктике и Субарктике тоже может находиться на разных уровнях совершенствования. Можно одомашнить оленей и пасти их в тундре и лесотундре разными способами. Такая цивилизация тоже может быть более продвинутой и менее продвинутой. В продвинутой знать и уметь оленеводы должны очень многое, в противном случае в первую же гололедицу их олени погибнут. Оленеводы Чукотки для своего передвижения по тундре используют собак, а оленеводы Кольского полуострова - оленей. При этом надо уметь лечить оленей от болезней, защищать их от волков, рационально использовать пастбища и т.д.

На этой карте середины XIX в. изображена местность на севере Ярославской области в среднем течении реки Ухра. Масштаб примерно 1:100000 ( в 1 см - 1 км).

Обратите внимание на то, как много деревень было на реке Ухре в середине XIX века. Такая плотность населения в зоне тайги поддерживалась благодаря земледельческо-животноводческому типу производства. В селах тогда было до 60-70 дворов, а в деревнях по 7-12 дворов. Семьи были довольно многочисленными - в каждом доме обитало по 5-9 и более человек.

В 22 селениях на площади 250 кв. км проживало тогда как минимум 1500 человек, т.е. плотность населения составляла около 6 человека на 1 кв. км.

В Петровской и Церковнической волостях в Архангельской губернии на 1 января 1909 г. числилось 974 двора, в которых проживало 2674 мужских и 2754 женских душ. Всего 5428 человек. В пользовании у крестьян находилось 7905 десятин угодий, т.е. на каждого крестьянина приходилось по 1,4 десятины сельхозугодий (десятина = 1,1 га). Семья из 6-7 человек имела около 7-8 га угодий.

В Нижегородской губернии плотность населения была еще больше. Так в слободе Заидомская в конце XIX в. числилось 19 крестьянских дворов, в древне Турбенцова - 21 двор, в деревне Верхополье - 16 дворов, в д. Янино - 19 дворов, в д. Платцова - 15, но были деревни и по 10 дворов и даже меньше.

Сравнивать между собой типы цивилизации на предмет "отсталая или продвинутая" нельзя, как нельзя сказать что лучше - верблюд или олень. В пустыне лучше верблюд, а в тундре лучше олень. Вот так и типы цивилизаций. Думаю, что с экологической точки зрения самая несовершенная цивилизация - технократическая, которая сегодня грозит гибели большей части людей на Земле. Но такая точка зрения неприемлема для подавляющего числа людей, так как люди зомбированы технократической цивилизацией.

Именно поэтому в своем высокомерии эти люди не видят красоты жизни в иных типах цивилизации и тупо навязывают свою цивилизацию всем. Я видел, например, как в СССР за полярным кругом и в районах, где зимой морозы до -60°C, возводили панельные дома (г. Анадырь, г. Певек), а в приморских районах, где выпадает много осадков, строили дома с плоскими крышами (г. Владивосток).

В этом очерке я ограничусь рассмотрением только цивилизации оседлых земледельцев-животноводов, к которой принадлежали наши предки - северные русские. Они были не просто земледельцами, но земледельцами и животноводами одновременно. Именно это позволило им интенсифицировать производство продуктов питания в таежной зоне и эффективно заниматься земледелием на бедных и холодных почвах - там, где прежде была возможна только цивилизация охотников и рыболовов.

Они создали на севере особую ландшафтно-экологическую технологию, ускорив круговорот вещества в аграрных экосистемах - по сравнению с природными экосистемами этих мест в несколько раз, сохранив при этом биогеохимическое равновесие в ландшафтах. Урожаи ржи, ячменя и овса, которые земледельцы получали с помощью внесения навоза в зоне тайги, были вполне сопоставимы с урожаями зерновых, которые получали на черноземах в лесостепной зоне скифы пахари..

Проклюнувшиеся на поле, посеянные зерна ржи.

Озимь ржи. Рожь сеяли в начале сентября, быстро появлялись всходы, и к концу октября поле зеленело изумрудной зеленью. Озимь засыпало снегом и она под снегом сохранялась живой до весны, а весной продолжала свой рост, и к началу августа рожь созревала.

В таежной зоне северо-восточной Европы был создан особый тип цивилизации земледельцев-скотоводов. За несколько тысячелетий развития эта цивилизация смогла встроиться в естественный ландшафт, сохранив в нем экологическое равновесие. К сожалению, это равновесие было полностью разрушено в период с середины XIX в. до начала XXI в. За счет чего же в северной Руси сохранялось ландшафтно-экологическое равновесие?

Во-первых, треть площади ландшафтного района здесь оставалась занята лесами, выполнявшими водоохранную водорегулирующую роль. Сохранялись массивы водораздельных верховых болот - накопители и удерживатели воды. Сенокосные угодия были разпределены в ландшафте небольшими контурами по ручейкам, ручушкам и речкам, низинным осоковым болотам. Большая часть пашни была представлена небольшими по площади полосами, перемежающимися с массивами леса, которые тоже были представлены небольшими по площади участками.

Леса задерживали снег зимой, препятствуя его сдуванию с полей, накапливали влагу и во время засухи слегка увлажняли поля через более высокое стояние грунтовых вод. К тому же деревья перехватывали из почвы питательные вещества, которые вымывались с полей, и за счет этих веществ деревья росли быстрее. Лесные полосы вдоль рек препятствовали выносу питательных веществ в реки.

Занимаясь биогеохимией ландшафтов в Калининградской области в середине 70-х годов прошлого века, мы установили, что примерно 70-80% химических элементов, внесенных на совхозные поля с минеральными удобрениями, с полей смываются и попадают в реку Неман и Куршский залив.

Рубки леса, как правило, производили выборочно и делали это вполне осознанно. Таким образом, лесной массив как экологическая система от рубок не переставал существовать и выполнять свою биогеохимическую функцию.

Выпас скота нашими предками производился только в лесах, простираясь от сел на 2-7 км. Прогоны для скота были огорожены изгородями. Пастбища были огорожены вкруговую, чтобы исключить возможный выход скота из лесов к сенокосным и пахотным угодьям. Огороженные пастбища назывались поскотинами, их каждую весну ремонтировали всем миром. Все сенокосы и пахотные угодья вкруговую огораживались изгородями, через которые не могла пройти скотина.

Каждая крестьянская семья ограждала свои пахотные угодья и луга от стоящих близко к поверхности грунтовых вод. На заболоченных осоковых лугах делались канавы, которые ежегодно ремонтировались и содержались в исправном состоянии. После посева на полях на каждой полоске делались борозды для стока поверхностных избыточных вод, поля пахали поперек склона, чтобы снизить смыв почвы поверхностными водами. И сегодня грибники могут еще видеть странные канавки, непонятно как образовавшиеся в дремучем лесу.

Это значит, что лет 150-200 на этом месте были поля. Каждый участок сенокоса и пашни охранялся от наступления на него леса и кустарников, поэтому всякие всходы кустарников и деревьев на лугах обязательно скашивали.

Следы полей в лесном массиве на севере Ярославской области. До революции 1917 г. это были поля, после революции их забросили, но потом на их месте были кое-где сенокосные луга - пустоши. В 1960 г. этом году мне пришлось неделю работать в бригаде сенокосчиков именно на этом участке. Эти сенокосы назывались Гари. Сегодня и эти сенокосы заросли лесом, но лесом лиственным (береза, осина), который на фоне коренных еловых лесов выделяется светло-зеленым цветом.

Следы полей в лесном массиве на юге Вологодской области. В начале ХХ в. в таежной зоне произошло сокращение пахотных угодий примерно на 20-30%. А в 2000-е годы - еще на 80%. Вот таков прогресс в рамках технократической цивилизации.

На фотографиях из космоса видны следы полей-полосок, которые возделывались в досоветский период. Тогда в северной России было общинное землепользование. Все пахотные земли были разделены на поля в зависимости от плодородия почв и их удаленности от селения. Каждое поле делилось на участки - полоски, и каждая семья получала на каждом поле столько полосок, сколько в ней было работников.

В результате каждая семья имела полоски и на хороших, близких к деревне землях, и на удаленных от нее. Периодически (раз в несколько лет) происходило перераспределение количества полосок в зависимости от структуры семьи и количества работников в ней. Таким образом достигалась справедливое распределение земельных ресурсов и относительное равенство членов общины.

Общинному землепользованию был положен конец реформами П. Столыпина, когда общину разделили на отдельных собственников. Каждая крестьянская семья получала надел "одним куском", и никаких переделов уже не производилось. Землю крестьянин при таком землепользовании мог сдавать в аренду или вообще продать. Так П. Столыпин "убивал" сельскую общину ради развития капитализма в России. При этом одни получили землю более плодородную, другие менее, отчего многократно усилилось расслоение, и так на селе появились кулаки. Но не все крестьяне соглашались выходить из общины, а тем, кто соглашался, давали лучшие земли и ссуды, чем порождали у общинников зависть и ненависть к кулакам.

На космоснимках мы видим следы именно общинного землепользования, когда земельные угодья были поделены на полоски. "Только не сжата полоска одна. Грустную думу наводит она", - писал Н.А. Некрасов. Может быть, заболел или умер хозяин этой полоски. Так что, собирая в лесу грибы и наткнувшись на мелкие заросшие канавки, остановитесь и подумайте о тех людях, которые трудились на этой земле.

Следы заброшенных в начале ХХ века полей в лесных массивах в Архангельской области на левобережье Северной Двины.

В некоторых местностях крестьяне для удобрения полей использовали низинный торф, для чего его, устраивая осушительные канавы, вырывали и складывали в бурты. Бурт в течение лета просыхал, и осенью его вывозили и складывали на дворе или в хлеву, используя как подстилку в хлеву. На торфяной подстилке содержался зимой скот. Образовавшийся при этом компост и навоз в июне вывозился на поля.

В советских колхозах еще в конце 1950-х годах весь навоз с колхозного скотного двора, от конюшни и от частных хлевов вывозили в качестве удобрения на поля. Нам, ребятишкам 13-16 лет, доверялось возить его на телегах и сгружать мелкими кучками на поле. Сидеть на груженой навозом телеге было не с руки, приходилось ехать стоя в заднем конце на самом краешке телеги. Устоять было не просто, иногда приходилось падать на кучу навоза, что вызывало смех едущих рядом товарищей. Но крестьяне навоза не боялись, а мы, пацаны - тем более.

В начале 1960-х в колхозах стали практиковать передовые методы содержания скота, при которых навоза просто не образовывалось. Коров держали на привязи в ошейниках. Короткой цепью корову привязывали к столбу так, что она не могла повернуться, а могла только лечь и встать. Никакой подстилки корове не полагалось, она стояла и лежала на голых досках. Моча и фекалии с досок пола сгребались на транспортер и транспортером вывозились за пределы коровника.

Должен пояснить, что жидкие коровьи фекалии - это не навоз. Навоз - это солома или торф, пропитанные мочой и фекалиями, навоз - это ценнейшее органическое удобрение, сформировавшееся в результате деятельности мириадов бактерий. А жидкие фекалии - это субстанция для растений даже ядовитая. В общем благодаря такому нововведению и интенсификации, навоза в колхозах не стало, зато скотные дворы стали тонуть в жидком г....

Иногда в этих огромных кучах вязли коровы и даже люди. Такая куча сверху покрывалась казалось бы твердой корочкой, но если человек ступал на нее - корочка раскалывалась, и можно было провалиться и оказаться в полужидком г.... по пояс. До сих пор помню, как мой отец материл всех членов ЦК КПСС за то, что приказали коров посадить на цепи. На Руси, как и в Индии, корова была священным животным (арийская традиция).

Поле в конце августа - начале сентября рыхлили сохой или плугом, разбрасывали семена ржи или озимой пшеницы и заделывали их неглубоко в почву боронами. Через несколько дней семена прорастали и давали всходы. Осенью на поле появлялась озимь, точнее, все поле покрывалось зеленым озимым ковром. Каждая особь ржи кустилась и в таком виде уходила под снег.

От вымерзания зимой озимь спасал толстый слой снега. Если снег с поля сдувало, то озимь вымерзала, и весной поле приходилось пересевать яровой пшеницей, ячменем или овсом. Если зима была слишком теплой, то под снегом температура становилась положительной, озимь оживала, но вскоре мороз крепчал - и тогда озимь погибала (выпревала, как говорили крестьяне). Урон озими под снегом могли нанести и мышевидные грызуны, которые просто ее поедали. В этом случае помощниками земледельцев были лисы и собаки, которые ловили мышей под снегом - мышковали.

Уже в конце мая рожь на полях начинала колоситься, а в конце июня поле желтело. Даже загадка есть такая: "Солнце печет, липа цветет, рожь поспевает. Когда это бывает?" Это бывает в июле, а в августе рожь уже можно жать. Шел крестьянин по дорожке рядом с полем приспевающей ржи и радовался, что зимой хлеба будет вдоволь. Благодарил Ярилу за хороший урожай. А что может быть вкуснее ломтя ржаного хлеба с молоком!

Озимая пшеница развивается почти так же, как рожь, но на ее развитие требуется времени несколько больше, поэтому она созревает не в августе, а в сентябре. В северной России яровая пшеница вызревала не каждое лето, поэтому крестьяне чаще сеяли рожь и яровую пшеницу. Забыли русские люди своего бога Ярилу, а в русском языке по-прежнему много слов, в которых этот бог до сих пор скрывается: яр, яровой, яростный, ярославль, яркий. Помните песню: "Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная война". Ведь помог русским людям бог Ярило фашистов победить!

Рожь созрела.

Колосья озимой пшеницы со спелым зерном.

Жатву ржи начинали в Ильин день и заканчивали к середине августа. Предпочитали жать серпом, а не косить косой: при жатве серпом потери зерна были меньше, а выращенным урожаем крестьяне очень дорожили. Рожь вязали в снопы и снопы устанавливали в суслоны, которые еще называли "бабками" за схожесть с женщиной в традиционной одежде. Затем в сентябре жали овес, ячмень, пшеницу. В начале сентября начинали копать картофель.

Последней, как правило, убиралась репа. Кстати, до того, как в России появилась картошка, русские люди в больших количествах сеяли и заготавливали на зиму репу. Вот про то, как дед вырастил репку, народная сказка есть, а о том, как они с бабкой вырастили картошку, сказки пока еще нет.

Суслоны. Эту полоску ржи посеяли вручную (дедовским методом). Теперь у хозяев на зиму будет не только картошка (полоса слева), но и вкусный ржаной хлеб.

Поля - это "биофабрики" по улавливанию и накоплению солнечной энергии. Вырастить такое поле пшеницы - разве это не использование биотехнологии в промышленном масштабе? Народная мудрость гласит: "Хлеб - всему голова".

Мать с дочерьми на уборке хлебов.

Отец учит сына косить.

Снопы в суслонах сохли при благоприятной погоде одну-две недели, в дождливую же сушка затягивалась до трех и более. Затем на телегах снопы свозились к овинам, где производилась окончательная их досушка. В овине, в специальной сушилке, куда входило до 500 снопов, хлеб сушился 3-5 часов, в зависимости от степени влажности. Просушенные снопы обмолачивали цепами прямо в овинах или на гумне. В день сушили не более двух овинов, чтобы можно было обмолотить снопы до наступления сумерек. Сушили вымолоченное зерно на печах в избах.

Северорусский овин - место бога огня Сварожича. Здесь сушили и обмолачивали хлеб и лен.

При раскопках мерянского Сарского городища (Х век) на берегу озера Неро в Ярославской области были обнаружены остатки строения, которое, по мнению А.Е. Леонтьева, вероятно, было овином ямного типа. Центральная его часть размером 5,5 на 2 м была на метр углублена в землю, посередине ее был расположен развал камней от очага или печи.

Овин для сушки снопов. В большой клети в ее верхней части развешивались снопы, а в маленькой находилась печь, сложенная из крупных камней насухо. Горячий дым из малой клети проникал в большую через широкие щели, проходил между снопов и вытягивался в волоковое оконце или уходил в приоткрытую дверь

Овин мог стоять отдельно, примыкать к гумну или входить с ним в один сруб, тогда такая постройка называлась ригой.

Топить овин надо было соблюдая большую осторожность, чтобы с дымом в клеть со снопами не попали искры. Дрова не должны были быть слишком сухими, а доступ воздуха к огню - слишком большим. При сушке в овине все время дежурил истопник, которому спать не полагалось.

Обмолачивали высушенные снопы цепами (цеп - это две палки, соединенные друг с другом цепью или ремнем). Ударяя такой палкой по колосьям, выбивали из них зерно. Работать цепами требовалась сноровка. В хорошую погоду в деревне удары цепами слышались отовсюду.

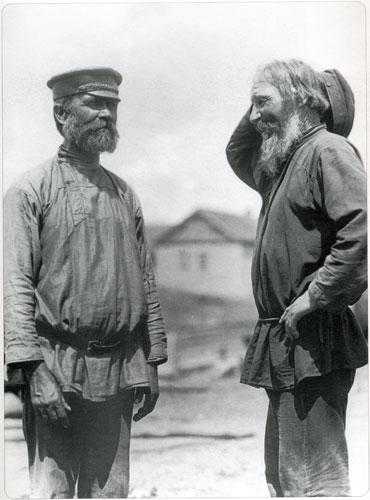

Крестьяне. 1890-1900.

Трудно представить, что это несчастные, замученные непосильным трудом люди!

Васильки и ромашки во ржи.

В суслоне 7 снопов ставились колосьями вверх, а 1 сноп одевался сверху, и по нему вода во время дождя стекала вниз и не намачивала колосья на семи снопах. Детишки любили прятаться в суслонах, попробуй найди - суслонов-то на поле много.

Веяли зерно и отделяли от него солому, мякину, сорняки и пыль, подбрасывая его лопатой или лотком. При этом мякина уносилась ветром далеко в сторону, а зерно ложилось в зависимости от веса на определенном расстоянии от кучи. Ближе всего находилось тяжелое зерно - самое лучшее, которое шло на семена.

Легкое зерно обычно скармливалось скоту, а среднее употреблялось в пищу - его перемалывали в муку.

Т.И. Осьминскнй подсчитал, что в год в VII в. корова в северной европейской России давала 600 л молока. От каждой коровы получали в год пуд масла. Так, в инструкции того времени читаем: "А от коров... от каждой по 30 фунтов масла самого доброго и чистого с солью".

Из записок поляка Ст. Немоевского (1606-1608 гг.), жившего ряд лет в районе Белоозера: "Скотный двор построен довольно скверно: как скоро отелится корова, теленку не дают сосать: только выдоивши корову, поят того теленка. Зима действительно длинная и три четверти года надо скот кормить в скотном дворе. Как скоро масло приготовят, его топят. Коров летом и зимою только два раза в день доят".

Но несмотря на постоянный дефицит кормов, крестьяне умудрялись в нечерноземье прокормить лошадь, корову, бычка и овцу. Надо заметить, что в начале XVII в. в России было Смутное время, когда системный кризис потряс страну.

Источник