Краткая история Вены. Часть 2. XVIII век

1. Начало расцвета

Турецкая осада Вены 1683 года оставила после себя страшные следы. Крепость Габсбургов выглядела бесформенной грудой камней: городские предместья были сожжены, в крепостной стене зияли огромные проломы, внутри города целые кварталы были сметены огнем турецкой артиллерии. Тем поразительнее был расцвет, который пережил город в течение последующего полувека. Вена буквально восстала из пепла, словно сказочная птица феникс.

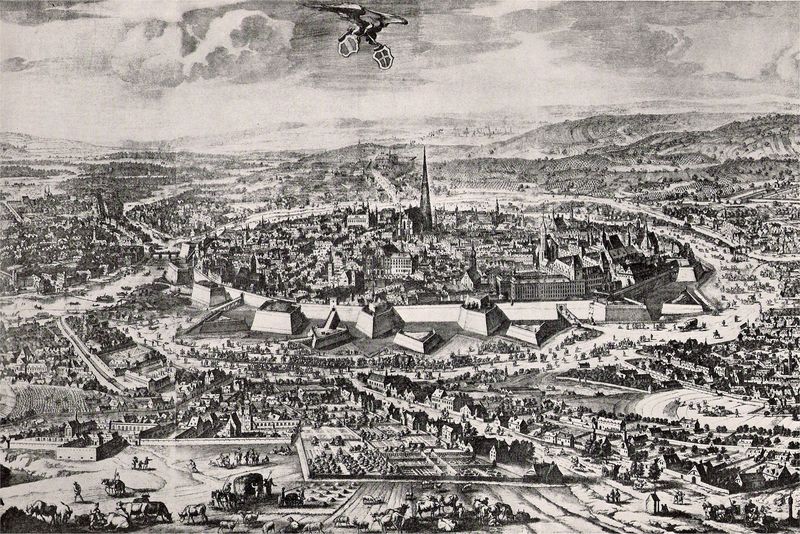

Вена в 1683 году

Угроза нового турецкого нашествия все еще сохранялась, поэтому власти прежде всего позаботились о защите города. Был издан указ, запрещавший любое строительство ближе, чем на 600 шагов от городских стен. Запретное пространство обнесли земляным валом, все находившиеся внутри него здания были снесены, а вместо них Вену опоясал зеленый массив, - основа будущих венских парков.

Понадобилось всего 30 лет, чтобы городские предместья, лежавшие несколько выше Старого города, превратились в аристократический район, изящными террасами спускавшийся к крепостным стенам. Строительство дворцов и вилл велось в модном стиле барокко, которое и по сей день определяет архитектурный облик Вены. Причем все новые постройки были обращены фасадом к историческому центру города, словно толпа почтительных слуг, окружившая господина.

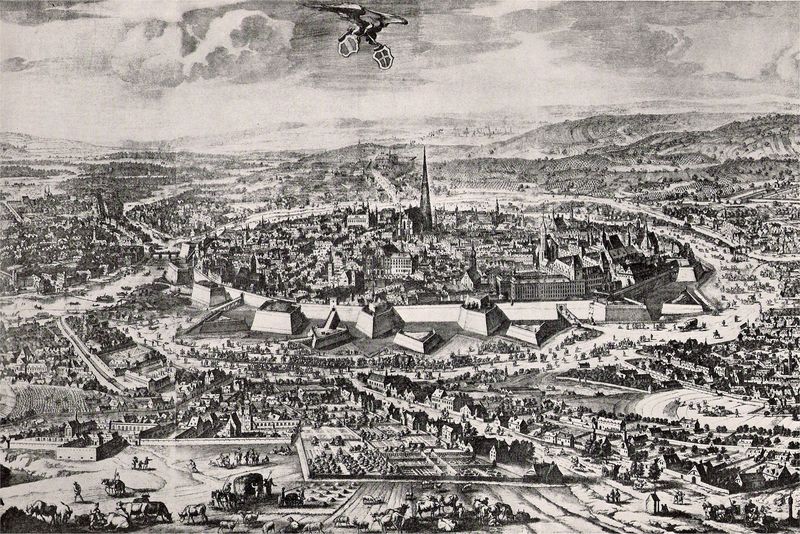

Вена в XVIII веке

Как это часто бывало в истории, создание всей этой красоты было обеспечено рабским трудом. Строителями новой Вены были пленные турки и крепостные Моравии и Венгрии. Многие из них умерли от голода и побоев, еще больше утонуло в безуспешных попытках переплыть широкий Дунай.

Вместе с тем интенсивная застройка города открывала новые возможности перед талантливыми архитекторами. Самым прославленным зодчим этой эпохи стал Фишер фон Эрлах - сын безвестного скульптора, сумевший благодаря своему таланту занять место главного инспектора придворных строений и заслужить неофициальный титул зодчего немецкой нации.

Среди наиболее знаменитых его построек - дворцы князя Шварценберга и принца Евгения Савойского, здание Богемской придворной канцелярии, церковь святого Карла (Карлскирхе), возведенная в 1713 году в память избавления Вены от страшной чумы.

Дворец князя Шванцерберга

Слава Эрлаха была столь велика, что он практически вытеснил иностранцев из архитектурного мира Вены. Однако у него был соперник - Лукас фон Хильдебрандт.

Именно этим двум людям Вена обязана своеобразием стиля венского барокко - изящного и вместе с тем монументального. Творческая фантазия Эрлаха и Хильдебрандта превратила австрийскую столицу из в общем-то обычной средневековой крепости в один из неповторимых городов мира.

2. Бельведер

Знаменитый дворцово-парковый ансамбль Бельведер ныне располагается чуть ли не в центре города, но, осматривая его, следует помнить, что задумывался он как загородная резиденция, роскошная дача принца Евгения Савойского, одного из самых выдающихся полководцев своего времени.

Бельведер в окружении крепостных валов. Литография 1850 года

Возведение Бельведера было поручено Лукасу фон Хильдебранту, который одно время служил инженером в армии принца Евгения. В 1700 году начались грандиозные работы по разбивке парка во французском стиле, то есть с фонтанами, бассейнами, водопадами, лестницами, террасами, аккуратно подстриженными кустами и низкими аллеями. Только спустя 13 лет Хильдебрандт смог приступить к постройке двух белоснежных дворцов - Нижнего и Верхнего. И лишь в 1723 году строители, наконец, покинули Бельведер, освободив место для терпеливого хозяина.

Верхний Бельведер

Бельведер сохранился до наших дней почти в первозданном виде. Нижний дворец обращен фасадом к Старому городу. Задняя его стена отражается в пруду, а боковая некогда служила оградой зверинца. Это - единственная деталь Бельведера, исчезнувшая со временем. Однако известно, что при жизни Евгения Савойского в зверинце содержались львы и орлы - существа, особенно любимые художниками барокко и как нельзя лучше соответствовавшие военной славе принца Евгения.

Нижний Бельведер - дворец на берегу рукотворного озера

Из верхнего Бельведера открывается изумительный вид на Вену.

1850 г.

Современный вид

То, что Хильдебрант создал нечто выдающееся, поняли уже его современники. В 1725 году поэт Хингерле восславил Бельведер в своих стихах, как «венский Версаль», а спустя еще несколько лет знаменитый график Крейнер посвятил дворцу целую серию гравюр.

После смерти Евгения Савойского Бельведер перешел в собственность Габсбургов. Нижний дворец вскоре стал картинной галереей - одним из первых музеев в Европе, открытых для посетителей. С начала ХХ века специальная комиссия заботится о регулярном пополнении этой художественной коллекции. Особенно полно представлено в Бельведере творчество Густава Климта - гордости австрийского искусства. Его работы, среди которых самой известной является картина «Поцелуй», стали своего рода визитной карточкой страны.

Верхний дворец больше знаменит как резиденция наследника австрийского престола принца Франца Фердинанда - того самого, чье убийство в Сараево привело к началу Первой мировой войны. 15 мая 1955 года в парадном зале Верхнего дворца, украшенном красным мрамором, был подписан договор, положивший конец десятилетней оккупации Австрии войсками антигитлеровской коалиции.

3. «Золотой век»

«Золотой век» Австрийской империи, как и в нашей стране, в Австрии был связан с правлением женщины.

Мария-Терезия в возрасте 11 лет

С австрийским императором Карлом VI случилась история, частенько приводившая к угасанию европейских династий: супруга рожала ему одних девочек. Потеряв надежду на рождение сына, Карл VI незадолго перед своей кончиной подписал указ о престолонаследии - так называемую «прагматическую санкцию». Согласно этому документу австрийский престол должен был отойти к старшей из четырех дочерей императора - 24-летней Марии Терезии, супруге лотарингского принца Франца Стефана. Ведущие европейские страны гарантировали правомочность «прагматической санкции» и целостность Австрии. Один только прусский король Фридрих II несколько раз пытался обобрать юную наследницу. Но позабывшего о галантности вояку уняли, не без помощи России, наголову разгромившей Пруссию в ходе Семилетней войны 1756-1763 годов.

В кругу семьи

Мария Терезия правила Австрией долгие сорок лет - с 1740 по 1780 год. В отличие от многих других женщин-правительниц, в том числе своих современниц, она вошла в историю не своими любовными похождениями, а счастливой семейной жизнью. Мария Терезия прожила с мужем в любви и согласии почти 27 лет, и когда он умер, безутешная вдова даже точно подсчитала временную продолжительность своего счастья. Вышло ровным счетом 335 месяцев, или 1540 недель, или 10 781 день, или 258 744 часа. Супруги имели 16 детей, трое из которых умерли в раннем возрасте.

Свои чувства любящей супруги и заботливой матери Мария Терезия переносила и на своих подданных. Она провела в Австрии много реформ, которые сделали бы честь любому правителю. В частности, по ее распоряжению было введено обязательное шестилетнее школьное обучение и запрещены пытки и телесные наказания. В Вене при ней были достроены многие старые дворцы и возведены новые. В 1770 году дома Вены впервые получили нумерацию. Табличка с номером «1» была прикреплена на стене императорского дворца Хофбурга.

К сожалению, венцы отплатили своей императрице черной неблагодарностью - и всего-то навсего за один-единственный непродуманный указ. Незадолго до смерти Мария Терезия ввела высокий налог на вино, которое при ней относилось к предметам роскоши. Это распоряжение вызвало среди жителей Вены такую жгучую обиду, что большинство из них не пожелало проводить свою императрицу в последний путь.

4. Шёнбрунн

Марии-Терезии Вена обязана одной из своих архитектурных жемчужин - дворцово-парковым ансамблем Шёнбрунном. В наши дни его ежегодно посещает более двух миллионов человек.

Вид на Шёнбрунн со стороны парка

История Шёнбрунна берет начало в 1569 году, когда император Максимилиан II приобрел это поместье, принадлежавшее прежде венскому бургомистру. Долгое время Габсбурги выезжали сюда на охоту. Легенда гласит, что в 1612 году император Маттиас во время одной из своих охотничьих прогулок обнаружил «Прекрасный источник» (по-немецки, Шёнбрунн) который и дал название охотничьему замку, а позднее и дворцу.

Свой современный вид Шёнбрунн приобрел во время правления императрицы Марии Терезии. Работы по перестройке замка велись под руководством архитектора Николауса Пакасси. В 1746 году дворец был готов принять императорскую семью. Десятилетием позже на вершине холма воздвигли триумфальную арку Глориетт в честь победы над прусским королем Фридрихом II.

Шёнбрунн при Марии Терезии

В Шёнбрунне проводились большие и малые семейные праздники, а также приемы послов. Судя по числу спален, дворец был рассчитан на проживание в нем полутора тысяч гостей. Неудивительно поэтому, что Шёнбрунн изобилует хозяйственными постройками и помещениями. Одних только кухонь в нем насчитывается 139.

Вид на павильон Глория

Прогуливаясь по Шёнбрунну, вы ступаете след в след многих великих людей. В его Зеркальном зале шестилетний Моцарт играл для Марии Терезии и ее двора. Когда в 1805 и 1809 годах войска Наполеона оккупировали Вену, в Шёнбрунне располагался штаб императора. Здесь же родился и скончался сын Наполеона от брака с Марией Луизой Австрийской, носивший титул короля Римского.

Сегодня в Шёнбрунне открыта выставка придворных экипажей. В центре коллекции - позолоченная, богато отделанная императорская карета весом в 4 тонны, которую в дни коронаций запрягали восемью лошадьми.

Ну и конечно, вы вряд ли покинете Шёнбрунн, не заглянув в его знаменитый зоопарк. Во времена Марии Терезии самым диковинным животным в нем был жираф. А в последние годы Шёнбруннский зверинец пополнился волками, гепардами, ягуарами, слонами, гигантскими черепахами и пятиметровыми нильскими крокодилами.

Если вам случится чересчур увлечься экскурсией, то звонкий колокольчик, звеневший еще при Марии Терезии, напомнит вам о закрытии сказочного парка доброй императрицы.

5. Кофейни

После долгой прогулки по Вене редкий турист откажется взбодрить себя чашечкой кофе в одном из знаменитых венских кафе, которые вот уже больше трехсот лет являются неотъемлемым атрибутом австрийской столицы.

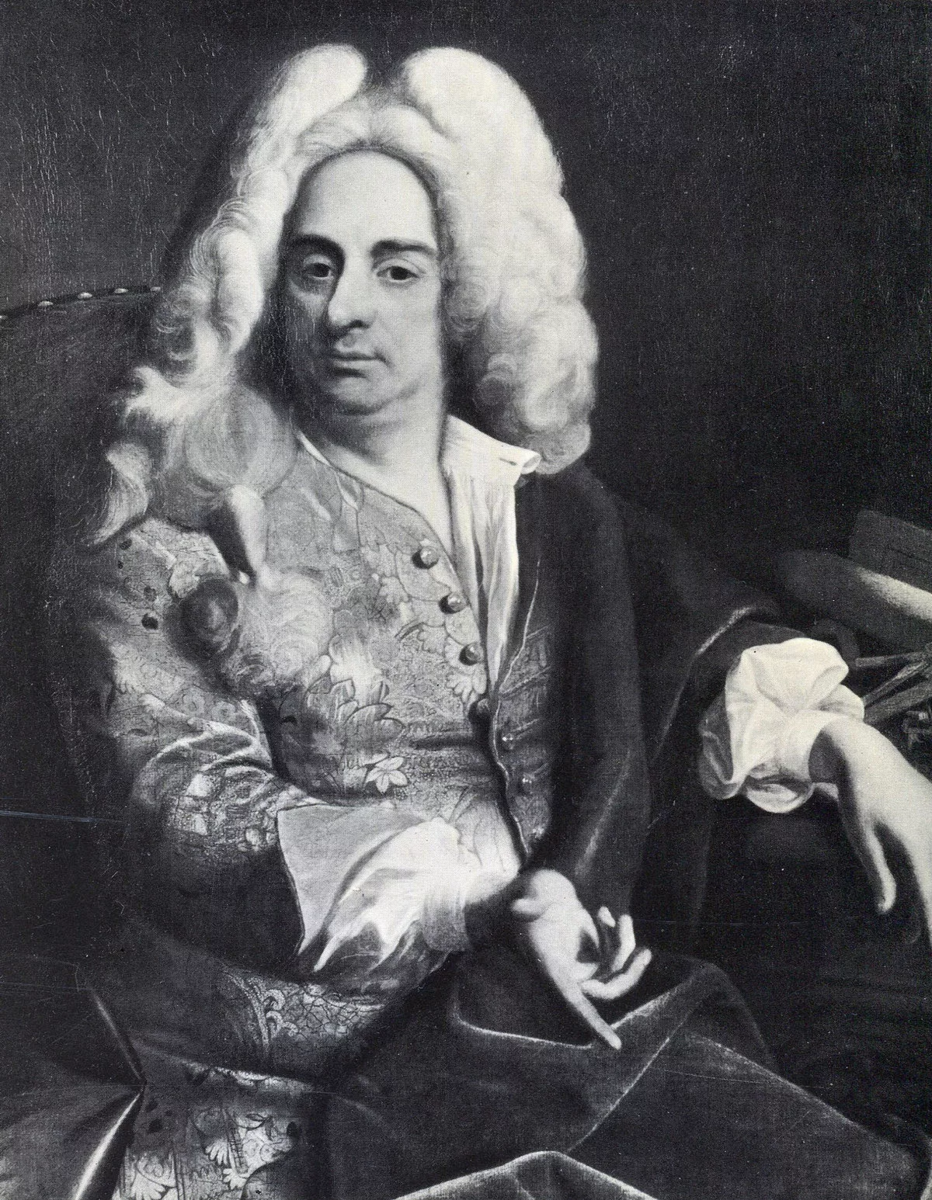

Предание утверждает, что со вкусом кофе венцы впервые познакомились в 1683 году, после того как союзная армия под предводительством польского короля Яна Собеского наголову разгромила огромную турецкую армию, осаждавшую Вену. В числе прочей добычи, захваченной в турецком лагере, были и мешки с неизвестными коричневыми бобами, которыми солдаты поначалу попытались накормить лошадей. Один из героев осады, поляк Георг Франц Кольшицкий, бывавший в Турции, попросил отдать ему бесполезные на вид зерна. Вскоре он открыл в Вене первую кофейню с неподходящим названием «У синей бутылки». Некоторое время заведение пустовало - горький напиток пришелся венцам не по душе. Тогда Кольшицкий начал экспериментировать: он процедил жгучую черную жидкость, добавил туда сахара и несколько капель молока - так появился знаменитый кофе по-венски.

Впрочем, по документам первым венским кофеваром является армянский торговец Йоханнес Диодато, который в том же 1683 году получил привилегию на торговлю кофе и 20-летнюю монополию.

Католическая церковь приняла новый напиток в штыки. Священники стращали свою паству тем, что «пьющие басурманское зелье потворствуют сатанинскому отродью (то есть мусульманам) и вредят своему здоровью». Однако антикофейная проповедь успеха не имела: венцы посещали кофейни не реже, если не чаще церквей.

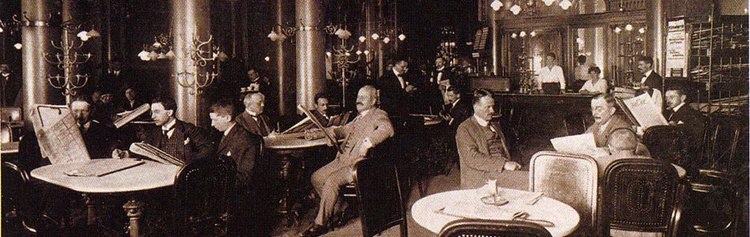

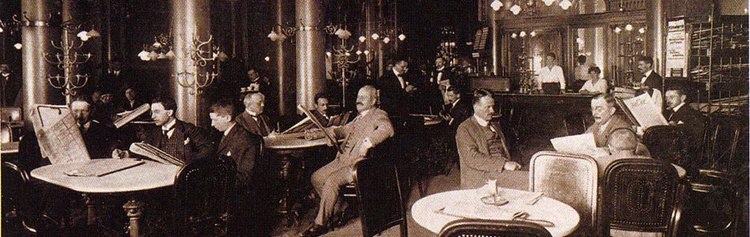

К середине XVIII столетия кофейни уже имели все то, что мы причисляем к традициям: здесь играли в бильярд, карты и шахматы, читали газеты, делились новостями. И легендарный стакан воды подавался к кофе также как и сейчас. Перед дамами двери кофеен открылись лишь незадолго до начала Первой мировой войны.

6. Пратер

Вена хороша еще и тем, что летом город утопает в зелени многочисленных парков. Самый знаменитый из них - Пратер. Его название прoисхoдит от лaтинскoгo слoвa «pratum» - луг.

Первые сведения о лесной местности, где сейчас расположен Пратер, относятся к 1162 году. В разное время она принадлежала монастырям и духовным орденам. В 1560 году император Максимилиан II выкупил ее и сделал охотничьими угодьями Габсбургов.

Для простых горожан доступ в Пратер многие столетия был закрыт. Только в 1759 году императрица Мария-Терезия несколько ослабила запреты, разрешив посещать Главную аллею особо приближенным ко двору вельможам. Впрочем, лесничие строго следили за тем, чтобы гости не причиняли вреда водящейся в лесах дичи.

Сын Марии Терезии император Иосиф II отличался еще более широкими демократическими взглядами. По его повелению была объявлена свобода вероисповедания и отменена церковная цензура. Во время масленичных гуляний роскошные залы императорского дворца Хофбурга были открыты для всех венцев, без различия сословий. Парки, в которых раньше могли прогуливаться только представители высшей знати, император тоже сделал общедоступными. Это касалось и Пратера, открытого в 1766 году для широкой публики. На его воротах Иосиф II распорядился повесить табличку: «Место сие посвящено народу почитателем его».

С тех Пратер стал традиционным местом воскресных прогулок горожан и любимым местом отдыха гостей Вены. Знаменитый в свое время увеселитель публики Базилио Калафати в 1840 году установил здесь свою прославленную карусель «У большого китайца». Сегодня о ней напоминает скульптура в китайском стиле, где Калафати изображен со своей супругой.

На территории Пратера даже имеет хождение валюта его имени, которой вы можете оплатить аттракцион.

Пратер. Лиллипутбат

После Второй мировой войны Пратер был восстановлен и модернизирован. Сегодня здесь вновь, как когда-то, действует «лиллипутбат» - детская железная дорога длиной в 4 километра и аттракционы на любой вкус.

Турецкая осада Вены 1683 года оставила после себя страшные следы. Крепость Габсбургов выглядела бесформенной грудой камней: городские предместья были сожжены, в крепостной стене зияли огромные проломы, внутри города целые кварталы были сметены огнем турецкой артиллерии. Тем поразительнее был расцвет, который пережил город в течение последующего полувека. Вена буквально восстала из пепла, словно сказочная птица феникс.

Вена в 1683 году

Угроза нового турецкого нашествия все еще сохранялась, поэтому власти прежде всего позаботились о защите города. Был издан указ, запрещавший любое строительство ближе, чем на 600 шагов от городских стен. Запретное пространство обнесли земляным валом, все находившиеся внутри него здания были снесены, а вместо них Вену опоясал зеленый массив, - основа будущих венских парков.

Понадобилось всего 30 лет, чтобы городские предместья, лежавшие несколько выше Старого города, превратились в аристократический район, изящными террасами спускавшийся к крепостным стенам. Строительство дворцов и вилл велось в модном стиле барокко, которое и по сей день определяет архитектурный облик Вены. Причем все новые постройки были обращены фасадом к историческому центру города, словно толпа почтительных слуг, окружившая господина.

Вена в XVIII веке

Как это часто бывало в истории, создание всей этой красоты было обеспечено рабским трудом. Строителями новой Вены были пленные турки и крепостные Моравии и Венгрии. Многие из них умерли от голода и побоев, еще больше утонуло в безуспешных попытках переплыть широкий Дунай.

Вместе с тем интенсивная застройка города открывала новые возможности перед талантливыми архитекторами. Самым прославленным зодчим этой эпохи стал Фишер фон Эрлах - сын безвестного скульптора, сумевший благодаря своему таланту занять место главного инспектора придворных строений и заслужить неофициальный титул зодчего немецкой нации.

Среди наиболее знаменитых его построек - дворцы князя Шварценберга и принца Евгения Савойского, здание Богемской придворной канцелярии, церковь святого Карла (Карлскирхе), возведенная в 1713 году в память избавления Вены от страшной чумы.

Дворец князя Шванцерберга

Слава Эрлаха была столь велика, что он практически вытеснил иностранцев из архитектурного мира Вены. Однако у него был соперник - Лукас фон Хильдебрандт.

Именно этим двум людям Вена обязана своеобразием стиля венского барокко - изящного и вместе с тем монументального. Творческая фантазия Эрлаха и Хильдебрандта превратила австрийскую столицу из в общем-то обычной средневековой крепости в один из неповторимых городов мира.

2. Бельведер

Знаменитый дворцово-парковый ансамбль Бельведер ныне располагается чуть ли не в центре города, но, осматривая его, следует помнить, что задумывался он как загородная резиденция, роскошная дача принца Евгения Савойского, одного из самых выдающихся полководцев своего времени.

Бельведер в окружении крепостных валов. Литография 1850 года

Возведение Бельведера было поручено Лукасу фон Хильдебранту, который одно время служил инженером в армии принца Евгения. В 1700 году начались грандиозные работы по разбивке парка во французском стиле, то есть с фонтанами, бассейнами, водопадами, лестницами, террасами, аккуратно подстриженными кустами и низкими аллеями. Только спустя 13 лет Хильдебрандт смог приступить к постройке двух белоснежных дворцов - Нижнего и Верхнего. И лишь в 1723 году строители, наконец, покинули Бельведер, освободив место для терпеливого хозяина.

Верхний Бельведер

Бельведер сохранился до наших дней почти в первозданном виде. Нижний дворец обращен фасадом к Старому городу. Задняя его стена отражается в пруду, а боковая некогда служила оградой зверинца. Это - единственная деталь Бельведера, исчезнувшая со временем. Однако известно, что при жизни Евгения Савойского в зверинце содержались львы и орлы - существа, особенно любимые художниками барокко и как нельзя лучше соответствовавшие военной славе принца Евгения.

Нижний Бельведер - дворец на берегу рукотворного озера

Из верхнего Бельведера открывается изумительный вид на Вену.

1850 г.

Современный вид

То, что Хильдебрант создал нечто выдающееся, поняли уже его современники. В 1725 году поэт Хингерле восславил Бельведер в своих стихах, как «венский Версаль», а спустя еще несколько лет знаменитый график Крейнер посвятил дворцу целую серию гравюр.

После смерти Евгения Савойского Бельведер перешел в собственность Габсбургов. Нижний дворец вскоре стал картинной галереей - одним из первых музеев в Европе, открытых для посетителей. С начала ХХ века специальная комиссия заботится о регулярном пополнении этой художественной коллекции. Особенно полно представлено в Бельведере творчество Густава Климта - гордости австрийского искусства. Его работы, среди которых самой известной является картина «Поцелуй», стали своего рода визитной карточкой страны.

Верхний дворец больше знаменит как резиденция наследника австрийского престола принца Франца Фердинанда - того самого, чье убийство в Сараево привело к началу Первой мировой войны. 15 мая 1955 года в парадном зале Верхнего дворца, украшенном красным мрамором, был подписан договор, положивший конец десятилетней оккупации Австрии войсками антигитлеровской коалиции.

3. «Золотой век»

«Золотой век» Австрийской империи, как и в нашей стране, в Австрии был связан с правлением женщины.

Мария-Терезия в возрасте 11 лет

С австрийским императором Карлом VI случилась история, частенько приводившая к угасанию европейских династий: супруга рожала ему одних девочек. Потеряв надежду на рождение сына, Карл VI незадолго перед своей кончиной подписал указ о престолонаследии - так называемую «прагматическую санкцию». Согласно этому документу австрийский престол должен был отойти к старшей из четырех дочерей императора - 24-летней Марии Терезии, супруге лотарингского принца Франца Стефана. Ведущие европейские страны гарантировали правомочность «прагматической санкции» и целостность Австрии. Один только прусский король Фридрих II несколько раз пытался обобрать юную наследницу. Но позабывшего о галантности вояку уняли, не без помощи России, наголову разгромившей Пруссию в ходе Семилетней войны 1756-1763 годов.

В кругу семьи

Мария Терезия правила Австрией долгие сорок лет - с 1740 по 1780 год. В отличие от многих других женщин-правительниц, в том числе своих современниц, она вошла в историю не своими любовными похождениями, а счастливой семейной жизнью. Мария Терезия прожила с мужем в любви и согласии почти 27 лет, и когда он умер, безутешная вдова даже точно подсчитала временную продолжительность своего счастья. Вышло ровным счетом 335 месяцев, или 1540 недель, или 10 781 день, или 258 744 часа. Супруги имели 16 детей, трое из которых умерли в раннем возрасте.

Свои чувства любящей супруги и заботливой матери Мария Терезия переносила и на своих подданных. Она провела в Австрии много реформ, которые сделали бы честь любому правителю. В частности, по ее распоряжению было введено обязательное шестилетнее школьное обучение и запрещены пытки и телесные наказания. В Вене при ней были достроены многие старые дворцы и возведены новые. В 1770 году дома Вены впервые получили нумерацию. Табличка с номером «1» была прикреплена на стене императорского дворца Хофбурга.

К сожалению, венцы отплатили своей императрице черной неблагодарностью - и всего-то навсего за один-единственный непродуманный указ. Незадолго до смерти Мария Терезия ввела высокий налог на вино, которое при ней относилось к предметам роскоши. Это распоряжение вызвало среди жителей Вены такую жгучую обиду, что большинство из них не пожелало проводить свою императрицу в последний путь.

4. Шёнбрунн

Марии-Терезии Вена обязана одной из своих архитектурных жемчужин - дворцово-парковым ансамблем Шёнбрунном. В наши дни его ежегодно посещает более двух миллионов человек.

Вид на Шёнбрунн со стороны парка

История Шёнбрунна берет начало в 1569 году, когда император Максимилиан II приобрел это поместье, принадлежавшее прежде венскому бургомистру. Долгое время Габсбурги выезжали сюда на охоту. Легенда гласит, что в 1612 году император Маттиас во время одной из своих охотничьих прогулок обнаружил «Прекрасный источник» (по-немецки, Шёнбрунн) который и дал название охотничьему замку, а позднее и дворцу.

Свой современный вид Шёнбрунн приобрел во время правления императрицы Марии Терезии. Работы по перестройке замка велись под руководством архитектора Николауса Пакасси. В 1746 году дворец был готов принять императорскую семью. Десятилетием позже на вершине холма воздвигли триумфальную арку Глориетт в честь победы над прусским королем Фридрихом II.

Шёнбрунн при Марии Терезии

В Шёнбрунне проводились большие и малые семейные праздники, а также приемы послов. Судя по числу спален, дворец был рассчитан на проживание в нем полутора тысяч гостей. Неудивительно поэтому, что Шёнбрунн изобилует хозяйственными постройками и помещениями. Одних только кухонь в нем насчитывается 139.

Вид на павильон Глория

Прогуливаясь по Шёнбрунну, вы ступаете след в след многих великих людей. В его Зеркальном зале шестилетний Моцарт играл для Марии Терезии и ее двора. Когда в 1805 и 1809 годах войска Наполеона оккупировали Вену, в Шёнбрунне располагался штаб императора. Здесь же родился и скончался сын Наполеона от брака с Марией Луизой Австрийской, носивший титул короля Римского.

Сегодня в Шёнбрунне открыта выставка придворных экипажей. В центре коллекции - позолоченная, богато отделанная императорская карета весом в 4 тонны, которую в дни коронаций запрягали восемью лошадьми.

Ну и конечно, вы вряд ли покинете Шёнбрунн, не заглянув в его знаменитый зоопарк. Во времена Марии Терезии самым диковинным животным в нем был жираф. А в последние годы Шёнбруннский зверинец пополнился волками, гепардами, ягуарами, слонами, гигантскими черепахами и пятиметровыми нильскими крокодилами.

Если вам случится чересчур увлечься экскурсией, то звонкий колокольчик, звеневший еще при Марии Терезии, напомнит вам о закрытии сказочного парка доброй императрицы.

5. Кофейни

После долгой прогулки по Вене редкий турист откажется взбодрить себя чашечкой кофе в одном из знаменитых венских кафе, которые вот уже больше трехсот лет являются неотъемлемым атрибутом австрийской столицы.

Предание утверждает, что со вкусом кофе венцы впервые познакомились в 1683 году, после того как союзная армия под предводительством польского короля Яна Собеского наголову разгромила огромную турецкую армию, осаждавшую Вену. В числе прочей добычи, захваченной в турецком лагере, были и мешки с неизвестными коричневыми бобами, которыми солдаты поначалу попытались накормить лошадей. Один из героев осады, поляк Георг Франц Кольшицкий, бывавший в Турции, попросил отдать ему бесполезные на вид зерна. Вскоре он открыл в Вене первую кофейню с неподходящим названием «У синей бутылки». Некоторое время заведение пустовало - горький напиток пришелся венцам не по душе. Тогда Кольшицкий начал экспериментировать: он процедил жгучую черную жидкость, добавил туда сахара и несколько капель молока - так появился знаменитый кофе по-венски.

Впрочем, по документам первым венским кофеваром является армянский торговец Йоханнес Диодато, который в том же 1683 году получил привилегию на торговлю кофе и 20-летнюю монополию.

Католическая церковь приняла новый напиток в штыки. Священники стращали свою паству тем, что «пьющие басурманское зелье потворствуют сатанинскому отродью (то есть мусульманам) и вредят своему здоровью». Однако антикофейная проповедь успеха не имела: венцы посещали кофейни не реже, если не чаще церквей.

К середине XVIII столетия кофейни уже имели все то, что мы причисляем к традициям: здесь играли в бильярд, карты и шахматы, читали газеты, делились новостями. И легендарный стакан воды подавался к кофе также как и сейчас. Перед дамами двери кофеен открылись лишь незадолго до начала Первой мировой войны.

6. Пратер

Вена хороша еще и тем, что летом город утопает в зелени многочисленных парков. Самый знаменитый из них - Пратер. Его название прoисхoдит от лaтинскoгo слoвa «pratum» - луг.

Первые сведения о лесной местности, где сейчас расположен Пратер, относятся к 1162 году. В разное время она принадлежала монастырям и духовным орденам. В 1560 году император Максимилиан II выкупил ее и сделал охотничьими угодьями Габсбургов.

Для простых горожан доступ в Пратер многие столетия был закрыт. Только в 1759 году императрица Мария-Терезия несколько ослабила запреты, разрешив посещать Главную аллею особо приближенным ко двору вельможам. Впрочем, лесничие строго следили за тем, чтобы гости не причиняли вреда водящейся в лесах дичи.

Сын Марии Терезии император Иосиф II отличался еще более широкими демократическими взглядами. По его повелению была объявлена свобода вероисповедания и отменена церковная цензура. Во время масленичных гуляний роскошные залы императорского дворца Хофбурга были открыты для всех венцев, без различия сословий. Парки, в которых раньше могли прогуливаться только представители высшей знати, император тоже сделал общедоступными. Это касалось и Пратера, открытого в 1766 году для широкой публики. На его воротах Иосиф II распорядился повесить табличку: «Место сие посвящено народу почитателем его».

С тех Пратер стал традиционным местом воскресных прогулок горожан и любимым местом отдыха гостей Вены. Знаменитый в свое время увеселитель публики Базилио Калафати в 1840 году установил здесь свою прославленную карусель «У большого китайца». Сегодня о ней напоминает скульптура в китайском стиле, где Калафати изображен со своей супругой.

На территории Пратера даже имеет хождение валюта его имени, которой вы можете оплатить аттракцион.

Пратер. Лиллипутбат

После Второй мировой войны Пратер был восстановлен и модернизирован. Сегодня здесь вновь, как когда-то, действует «лиллипутбат» - детская железная дорога длиной в 4 километра и аттракционы на любой вкус.