Я люблю архитектуру. А какие у вас интересы?

Пост получился про архитектуру. Хотя задумывался как рассказ совершенно о другом. Первоначальная идея всплывёт только ближе к концу рассказа.

Итак, мне интересна архитектура. В первую очередь архитектура Ленинграда, Москвы, Таллинна, Тарту, Хельсинки, отчасти Риги, местами Лондона. Архитектурные особенности остальных городов тоже интересны, но, в меньшей степени. Более того, интересна архитектура определённого временного промежутка: 30-е - 50-е годы XX века. Но это не точно, потому как временные рамки со временем расширяются, простите за бедность речи.

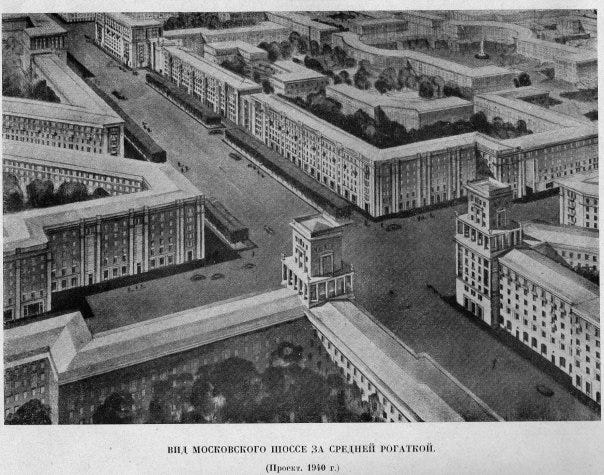

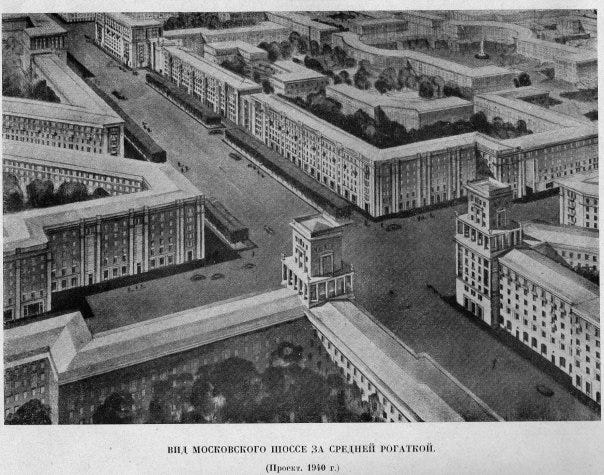

Вид Московского шоссе, ныне проспекта, за Средней Рогаткой. Проект 1940 года.

Да, в Петербурге огромное количество зданий 1900 - 1914 годов, хороший такой «модерн». Более того, даже «петербургский модерн», я бы сказал. В это же время развивается и «северный модерн», или, если хотите «югендстиль» - пройдитесь по Каменоостровскому, скатайтесь в Хельсинки. Красиво, монументально, но «не совсем моё», хотя и очень интересно.

С 1914, а уж тем более, с 1918 в этой стране практически ничего не строили. И не строили до 1924. Не до этого было - сначала первая мировая, потом революция, затем гражданская. Покажите мне постройки указанного десятилетия в нашем городе, и я буду несказанно удивлён.

Петербург, доходный дом купца М. Н. Полежаева, построен в 1913-1915 по проекту И. И. Яковлева. Этот дом использовал режиссёр Владимир Бортко при съёмках фильма «Мастер и Маргарита» - дом сыграл московский дом на Садовой, 302-бис с «нехорошей квартирой».

Да, заканчивали начатое до войны, да были одиночные проекты. Кстати, первой советской постройкой ошибочно считается Петроградский механический хлебозавод инженеров Л. В. Шмеллинга и Н. Н. Нагеля, последнее здание в стиле «модерн». Как бы не так, ибо законченный в 1918, начат-то он в 1914. Первым построенным в нашем городе после революции зданием является депо Заставной пожарной части архитектора Д. П. Бурышкина у Московских триумфальных ворот. Этакая эклектика, функционализм и пролетарская дорика, стремление сблизить творческие концепции неоклассики и архитектурного авангарда. Кстати, в это же самое время, во время расцвета ленинградского авангарда, строился совершенно неоклассический Кузнечный рынок.

Изменившиеся время и политический строй вносят свои коррективы и в архитектуру. Изящный «модерн» не выдерживает испытания войной. Как я и говорил, после 1914 года здания почти не строятся, а уж тем более в довоенном стиле. В послевоенной Германии и Голландии возникает и распространяется новый, упрощённый архитектурный стиль, порой даже эпатирующий - «функционализм». На пальцах: денег нет, строить надо и хочется - упрощаем, не украшаем. Этот термин не приживается в Советской России, а сходные течения получают свои названия: в Москве «рационализм», в Петрограде-Ленинграде «конструктивизм».

Оба эти направления могут быть отнесены к архитектурному авангарду, отрицающему всякую связь с предшествующими течениями и провозглашающим отказ от классических канонов, упрощение форм, смелое реформирование пространства. Такой поворот как нельзя кстати подходил молодым нигилистам первого послереволюционного времени. К тому же были и экономические причины резкого отказа от модерновой и классической архитектуры: частный заказчик исчез, а городской и государственный бюджеты, едва сводившие концы с концами, были не в состоянии финансировать архитектурные изыски.

Лозунг «Мы наш, мы новый мир построим» начинает воплощаться, ибо «мы разрушим до основанья» всё из того же «Интернационала» уже выполнили. Люди строили новую страну, пытались вывести «нового человека». Ну и новому человеку нужен был новый архитектурный стиль. Вот это вот стандартное «всё, что было до нас - однозначно неправильно» в очередной раз сработало. Не пройдёт и десяти лет, как и конструктивизм перестанет быть нужным.

Трикотажная фабрика «Красное знамя», 1926-1929, архитектор Э. Мендельсон. Фото 1930-х гг.

Условно можно выделить небольшой временной промежуток «постконструктивизма», c 1932 по 1936 годы, являвшийся в то же время и становлением нового стиля. В это время были построены, например, Фрунзенский универмаг (трое Катониных, Соколов и Иогансен), «Большой Дом» на Литейном, 4 (Гегелло, Оль, Троцкий), «Первый жилой дом Ленсовета» на Карповке (первый проект нового шикарного архитектурного тандема Левинсона и Фомина).

«Первый жилой дом Ленсовета», совместный проект архитекторов Левинсон Евгения Адольфовича и Фомина Игоря Ивановича, строительство велось в 1931 - 1934.

Новый стиль - «советский монументализм». Он же Жора, он же Гога, он же «монументальный классицизм», «сталинский ампир», «сталинский неоренессанс», «сталинская эклектика» и так далее.

Конструктивизм отрицается моментально и категорически. Вот что пишут о только что построенном казалось бы уже в переходном стиле доме с предыдущей фотографии: «Значительным явлением представляется жилой дом на Карповке в Ленинграде архитекторов Е. А. Левинсона и И. И. Фомина. Дом построен очень хорошо и внимательно. В самой композиции поставлен вопрос о решении пространства и ансамбля, что особенно ценно в жилой архитектуре. В деталях ещё не изжит некоторый налет конструктивистского модерна.» А. Власов. Наш путь / Архитектура СССР. 1937 № 6, с. 25.

Тут временные рамки, отведенные новому стилю, ставятся и отслеживаются довольно чётко: с 1932 по 1955. Естественно, с некоторыми исключениями. Так можно встретить дома в характерном архитектурном стиле, датированные 1956, 1958 и даже 1960-м годами. Задуманный в начале пятидесятых ансамбль Комсомольской площади в Ленинграде был воплощён главным архитектором города Валентином Александровичем Каменским только к 1960-му году, претерпев, к сожалению, ряд изменений и упрощений. Как и «затянувшийся» этот этап и архитектурный стиль вплетались уже в следующий, «хрущевский» этап индустриального строительства, так и конструктивизм в Ленинграде не хотел сдавать позиции.

Шестиэтажный многоквартирный жилой дом инженерно-технических работников Свирьстроя, Малый проспект П. С., 84-86, архитектор Явейн.

Не смотря на то, что строительство закончилось в 1938, дом выполнен с стиле конструктивизма. Это одно из последних конструктивистских зданий Ленинграда.

И вот мы тихонько так подобрались к моему любимому стилю. Простите уж за столь длинную вводную часть. Про «сталинки» я готов рассказывать очень долго и местами даже нудно. И не только про наши, Ленинградские. Естественно, их огромное количество в Москве. И было бы еще больше, если бы построили всё, что хотели. И очень жаль, что не смогли.

Один только Дворец советов чего бы стоил, будь он построен на месте ХХС. Кстати, пусть кто-то и ругает фильм «Шпион» по произведению Бориса Акунина, но упомянутый Дворец там визуализирован, как и непостроенная, утопическая «Новая Москва». Если вам близка и интересна эта тема, и вы до сих пор не посмотрели этот фильм - настоятельно рекомендую. В фильме «Шпион» все эти «утопические» проекты - здание Наркомата тяжелой промышленности, Центральный дом «Аэрофлота», восьмая сталинская высотка в Зарядье и Дом Советов с гигантской фигурой Ленина на крыше, «действуют» как полноценные объекты.

Обложка журнала «Техника - молодежи» за сентябрь 1952 года. На ней виден Дворец Советов и проспект, ведущий к Лужникам. В фильме «Шпион» Ленин развёрнут в противоположную проекту сторону. Заметили?

Позволю ещё чуть-чуть отвлечься на нереализованные проекты, но с чуть более интересной судьбой. Вспомним так и не построенную высотку в Зарядье, прямо рядом с Кремлём, по проекту замечательного архитектора Дмитрия Чечулина. На её стилобате позже была построена, а теперь уже и снесена, гостиница «Россия» по проекту всё того же Чечулина.

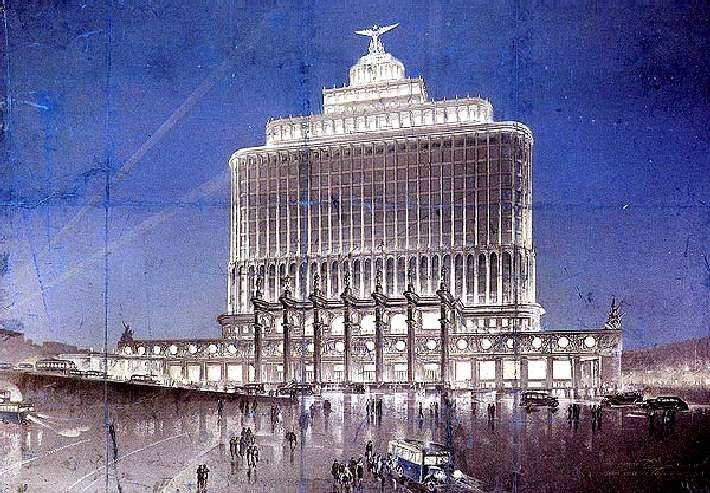

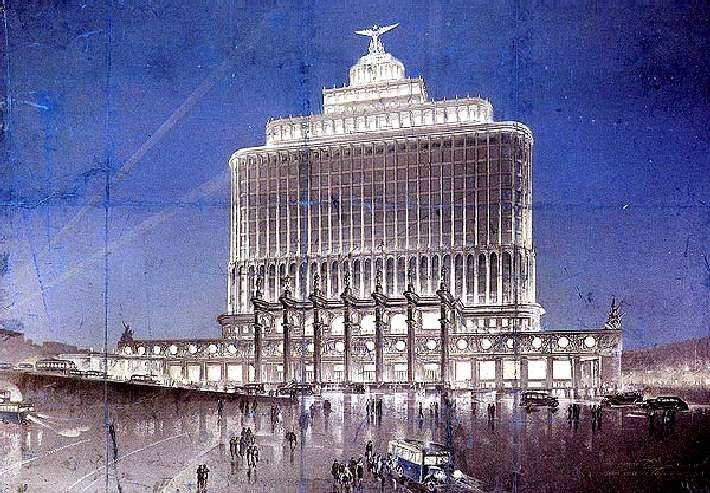

И на площади у Белорусского вокзала должно было возвышаться ещё в 1934-м творение Дмитрия Николаевича.

Центральный дом Аэрофлота. Проект Д. Н. Чечулина, 1934 г.

Но оно не было построено, зато свой же проект через 30 лет он частично реализовал при строительстве московского «Белого дома» - Дома Советов РСФСР, ныне это Дом Правительства Российской Федерации.

В основе здания лежит изрядно «монументализированный» центральный объём из его же собственного проекта 1930-х.

Это был последний проект великого архитектора, руке которого принадлежат несколько станций Московского метро, высотка на Котельнической набережной, павильоны ВСХВ - ВДНХ. И это я про все остальные высотки ещё не начал подробно рассказывать…

Хотя, пожалуй, в качестве перехода про одну из них всё же упомяну. Это московская гостиница «Ленинградская». Построена в 1949-1954 по проекту архитекторов Полякова Л. М., Борецкого А. Б. и инженера Мятлюка Е. В.

Гостиница «Ленинградская». Фото моё.

Самая «маленькая» из семи «сталинских» высоток Москвы - 136 метров и 17 этажей. Вход в лифтовый холл напоминает позолоченный церковный алтарь, а люстра лестничного пролёта здесь самая длинная в мире - 15,5 метров, и освещает она пять этажей.

Вернёмся же в Ленинград. Конструктивизм «загинается», страна развивается, столицу трёх революций нужно строить вверх и вширь. Точнее - на юг. К 1933 году появляется проект планировки Ленинграда, подготовленный Архитектурно-планировочным отделом под руководством замечательного архитектора и градостроителя Л. А. Ильина.

Тот самый исторический Проект планировки г. Ленинграда от 25 октября 1935 г.

На основе этого и других аналогичных проектов к осени 1935 года был разработан первый в истории города Генеральный план развития Ленинграда. Согласно этому плану рост города должен был идти в южном направлении, ибо северные территории считались «болотистыми и непригодными для строительства».

Подразумевалось, но в слух не говорилось, что это вызвано было, в частности, и близким расположением города к Финской границе. Новое строительство должно было со временем охватить огромные территории на юге города, где предполагалось создать новый общегородской центр Ленинграда, а исторический, в районе Невского, оставить без изменений. По замыслу архитекторов центром города становилась сложная система площадей и магистралей к югу от старых районов.

Центральной осью этой системы должен был стать Международный проспект (с 1950 - проспект Сталина, с 1956 года - Московский проспект), идущий в направлении «север - юг» строго по Пулковскому меридиану.

Он соединял исторический центр Ленинграда (Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Невский проспект) с новой площадью, завершающей этот проспект в его южной части. Лишь в 1968 году она получила название - Московская площадь.

Тут же, на вновь образованной площади, должно было находиться главное административное здание будущего города - Дом Советов. В Москве, значит, Дворец, у нас - Дом. Масштабы, естественно, совершенно другие.

Уже в 1936 году началось масштабное проектирование и строительство и жилых массивов, и Дома советов. Зачастую строительство велено было начинать до окончательного согласования сметной документации. Хорошо хоть планы строительства почти всегда были разработы до конца. Кроме вышеуказанного Московского проспекта работы по масштабному строительству развернулись одновременно и вдоль проспекта Стачек, и по Ивановской улице, и на Охте, и на нынешнем Московском проспекте.

Позволю себе сделать тут небольшое отступление и сбавить восторженный тон моего повествования. Не со всеми тезисами следующих абзацев я согласен. Но уж как было, так было. Процитирую Дмитрия Сергеевича Хмельницкого, доклад «Сталинская архитектура и сталинская идеология»:

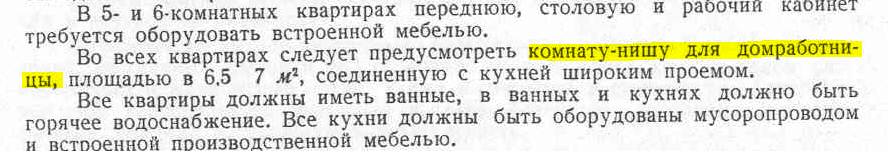

«В 1932 году в советской архитектуре произошел стилистический переворот. Современная архитектура (конструктивизм, примечание моё) была запрещена, ее место занял „сталинский ампир“. Одновременно была проведена малоизвестная, но очень важная идеологическая реформа. Проекты массового жилья, рассчитанного на низшие слои населения, перестали публиковаться в архитектурной прессе и вообще упоминаться публично. Единственным официальным типом советского жилья стали богато украшенные квартирные дома для привилегированных слоев населения. Значительная часть их проектировалась с комнатами для домработниц, а некоторые, самые богатые, с „чёрными“ лестницами. Строили такие дома в микроскопически малом (смотря с чем сравнивать, примечание моё) количестве, но в архитектурной прессе они подавались именно как массовое жилье, рассчитанное на всех.

Сама жилищная политика при этом не изменилась, произошла рокировка в идеологической подаче информации. Жилое строительство для высших слоев, которое раньше было засекречено, вышло из тени и стало единственно официальным. Массовое жилье, проблемы которого раньше обсуждались публично, оказалось засекреченным. В целом, сторонний наблюдатель мог из такой чисто идеологической метаморфозы сделать ложный вывод, что при Сталине положение с жилой архитектурой резко улучшилось. И более того, многие до сих пор полагают, что с жилой архитектурой при Сталине было лучше, чем при Хрущеве, когда впервые в СССР появилась плохая, но массовая и цивилизованная жилая архитектура. Самое странное, что эта иллюзия распространена во многих случаях даже среди специалистов по истории советской архитектуры. Дело в том, что люди обычно сравнивают хрущевскую панельную архитектуру с комфортабельными сталинскими жилые домами для элиты, хотя сравнивать ее надо с массовой жилой застройкой сталинского времени - бараками и землянками.»

Барак (одноэтажный, деревянный) на 50 человек со столовой. Проект. 1929 г. Источник: Проекты рабочих жилищ. Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного строительства. - М.,1929.

Менялась страна, менялась идеология: «от коллективного к индивидуальному», как бы странно это не звучало для 1930-х. Но изменение идеологии повлекло и изменение концепции в строительстве и архитектуре. Вместо «коллективного» конструктивизма с домами-коммунами и фабриками-кухнями - новые, «другие» дома. Интересно об этом написал Алексей Бобриков, «Большая женщина сталинской эпохи, эпизод 4»:

«Основа новой социальной морали 1934 года - индивидуализм. Лозунг „кадры решают все“ означает ставку не на количество, а на качество человеческого материала. Новая этика предполагает индивидуальные достижения вместо коллективных. На этом построено, в частности, стахановское движение, создающее рабочую элиту. В вузах вводится индивидуальная учеба вместо коллективной сдачи зачетов с целью создания элиты знания - новых специалистов, советской интеллигенции. Во всех областях деятельности индивидуальная карьера занимает место коллективного выдвижения, в результате чего возникает новая аристократия власти. Создаются условия для формирования нового режима, где главными героями являются не революционеры и энтузиасты, а генералы, бюрократы и полицейские, инженеры и врачи, где царит культ профессионалов и специалистов.

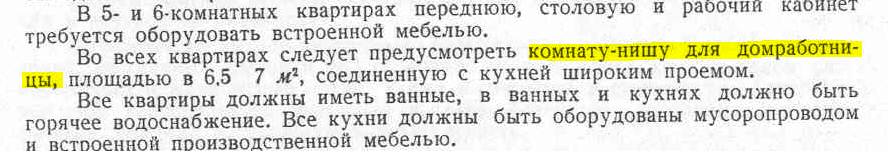

Выдержка из проектного задания на строительство «Первого жилого дома Ленсовета» на набережной реки Карповки, 1934 год, Ленинград.

Общий смысл этого процесса - усложнение, дифференциация и специализация, распад тоталитарной целостности примитивного коллективного труда. Первым его неизбежным следствием является социальное расслоение, вторым - создание институтов авторитарного общества: иерархии, основанной на табели о рангах (в 1935 - 1936 годах были введены воинские звания и звания „героев“). Наконец, все это находит и чисто материальное выражение в виде роскошных квартир в новых „домах на набережной“, дубовой резной мебели, прислуги, автомобилей с личными шоферами, ресторанов.»

Великая Отечественная война остановила всё новое строительство. Силы и средства были брошены на строительство оборонительных сооружений, на маскировку наиболее важных объектов города. Именно при участии специалистов-архитекторов решались вопросы маскировки Ленинграда, его военных объектов, задачи укрытия исторических архитектурно-художественных памятников. Архитекторы А. И. Гегелло, Г. В. Никитин осуществляли маскировку Смольного; В. И. Пилявский, выполняя обязанности главного архитектора Адмиралтейства, обеспечивал его сохранность и консервацию; главный архитектор города Н. Б. Баранов руководил укрытием памятников Ленинграда.

Тяжёлый танк КВ-1 на фоне Дома Советов. Оборона Ленинграда, 1941 год.

Все высотные работы по маскировке шпилей, куполов и высотных ориентиров проводились при помощи стремянок, веревок и альпинистского оборудования, без установки лесов, на возведение которых просто не было бы времени. Тем не менее, большинство памятников Ленинграда - Санкт-Петербурга значительно пострадали в 1941-1942 годах. Прежде всего, от артиллерийских обстрелов и авиабомб. Осколочные поражения оставляли значительные повреждения в фасадах, крышах, декоративных элементах внешней отделки. Прямые попадания оставляли на месте прекрасных сооружений предыдущих двух с половиной столетий руины. Вторым фактором разрушения стал климат - в отсутствии отопления, при пробитых крышах и стенах, с повторяющимися циклами замораживания-размораживания гибли живописные произведения искусства, скульптуры, паркеты, трескались и осыпались сами стены зданий.

Вид пробоин на здании Дома Советов, 1945, автор фото неизвестен. Центральный Государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

Под руководством Н. В. Баранова и А. И. Наумова разрабатывались планы восстановления Ленинграда и его уникальных пригородов. Ещё в осаждённом немцами Ленинграде ведутся подготовительные работы по восстановлению памятников архитектуры, рождаются проекты новых зданий, монументов, триумфальных арок. После войны возобновляется строительство жилых и общественных зданий по всему Советскому Союзу. Возвращаются к проектам застройки кварталов в Автово, на проспекту Стачек, на Московском проспекте.

Острая нехватка жилья заставляет разрабатывать и строить малоэтажное жильё: целые районы 2-4 этажных зданий возникают в городах. «Немецкими коттеджами» они называются по одной версии в связи с тем, что построены по немецкому проекту массовой городской застройки экономкласса, а по другой (более распространенной) - так как возводились преимущественно силами военнопленных c использованием простых технологий и зачастую из стройматериалов, собранных при разборке руин.

Проспект Энгельса. Застройка 1948-1949 гг.

В Ленинграде они строились в первые послевоенные годы на периферии города: в районе Волково, ул. Савушкина, ул. Седова, будущие станции м. Удельная, м. Нарвская. Застройка кварталов в районе Удельной велась по проектам архитекторов О. И. Гурьева, В. М. Фромзеля, А. К. Барутчева, А. В. Жука, В. Я. Душечкиной, А. Я. Мачерета. Планировка кварталов в районе Новой Деревни разработана архитекторами Н. В. Барановым, О. И. Гурьевым, В. М. Фромзелем. Над проектами домов работали также Н. М. Назарьин, М. Е. Русаков, Г. И. Иванов, В. М. Фомичев. Большинство домов этих жилмассивов в 2000-е годы прошли капремонт, частично, в районе станции метро Удельная, снесены.

А в Москве в это время рождается новый проект - «Высотки». Строительство высоток напрямую связано с умиранием идеи Дворца советов. Утвержденный и начатый строительством проект Дворца советов уже во время войны явно по приказу Сталина неоднократно переделывался Иофаном в сторону уменьшения размеров. Это говорит о сомнениях Сталина в целесообразности строительства. Официально строительство Дворца советов отменяется только в 1961 г, но отказ Сталина от этой идеи несомненно датируется если не самым началом войны, то уже точно 1945 г. Постановление Совета Министров СССР «О строительстве в Москве многоэтажных зданий» вышло в январе 1947 г. А в апреле 1949 г. все авторы получили сталинские премии за 1948 г., фактически за эскизные проекты. Чечулин - автор двух зданий, жилого дома на Котельнической набережной и административного здания в Зарядье, самого близкого к Кремлю и самого высокого. С самого начала во всех публикациях подчеркивалось, что идея строительства высоток принадлежит Сталину. Это единственный такой случай в истории советской архитектуры. Сталин больше никогда не засвечивался в таком качестве, хотя его прямое участие в руководстве советской архитектурой несомненно.

В Ленинграде конца сороковых и самого начала пятидесятых тоже ещё грезят высотками. Как я и упоминал выше, пересматривают проект застройки Московского проспекта (с 1950-го - Проспекта имени Сталина), городской центр на Московской площади делать уже не планируют, но украсить шпилями проспект собираются. И возвести «высотку» за Парком Победы. И вместо гостиницы РОССИЯ - тоже высотка. И на углу с Обводным, напротив Фрунзенского универмага - дом со шпилем...

Но смерть Сталина 5 марта 1953 года рушит все планы архитекторов. Опять же, по инерции, продолжают строить. И строить до самого начала 1960-х, то есть ещё почти десятилетие. Но сначала выходит постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955 года № 1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Затем в печати следуют «разоблачительные» статьи о нерадивых архитекторах, которые занимаются «урашательствами», вместо реального строительства. А потом наступает, в моём понимании, «смерть» советской архитектуры - начинается новая насильственная смена направления развития архитектуры СССР.

Крупномасштабная кампания по борьбе с излишествами, призванная «вывести советскую архитектуру из глубокого кризиса», оборачивается резким возвратом к утилитаризму и принижению архитектуры до статуса инженерного дела. С другой стороны, конечно, такие преобразования позволили найти решения ряда проблем, которые игнорировались в сталинской архитектуре: обеспечение государства массовым жильем, учреждениями обслуживания, переход на индустриальное производство строительных конструкций, типизацию проектов. В формальном плане архитектура возвращается к универсальной эстетике модернизма. В этот период начинается реабилитация теоретиков и практиков конструктивизма, изучается и переосмысливается их творческое наследие. Виток спирали, да. Опять прямые линии, опять «много воздуха», опять много стекла. Всё просто и непомпезно. Однообразно и, местами, убого. И лучшего направления за крайние 60 лет в архитектуре так и не придумали...

Устали? Я тоже немного устал. Ну вот мы и добрались до того замечательного предложения, с которого и начинался этот пост в своём первоначальном варианте. О чём же я хотел написать и что меня волновало?

Никогда я не писал посты, в которых что-то спрашивал, просил фидбека и всего прочего. Не то что мне не интересно было мнение своих читателей, просто количество читателей у меня не настолько огромное. 10 прочитают, 1 ответит - нерепрезентативно. Ну да ладно, напишу «вопрос в воздух»: а какие у вас интересы, чем вы интересуетесь, есть ли у вас хобби? Услышал я тут как-то фразу в свою сторону «с тобой неинтересно, ты ничем не интересуешься». Я удивился и стал перечислять вслух. Давайте уж и вас загружу этой ненужной и бесполезной информацией о том, чем же мне кажется я увлекаюсь и интересуюсь.

Про архитектуру я распинался все предыдущие абзацы. А ещё мне интересны метрополитены. И интересны они не как вид транспорта для перевозки огромного количества пассажиров, а интересно всё, что с метрополитенами связано. История, строительство, особенности эксплуатации, интересные факты. Приоритетны Ленинградский и Лондонский. Затем Московский, Пражский и все остальные, где я был и не был. Кстати, я тут считал как-то, в скольких метрополитенах я был. Насчитал всего лишь около двадцати. Буду стараться увеличить эту цифру.

Коллекционирую схемы метро. Причём как в бумажном виде, так и в электронном. И даже сайт есть про схемы нашего, Ленинградского, метро.

Я собираю старые книги. И новые. В основном б архитектуре и метрополитенах, но есть и экзотика типа «Введение в криминологию», «Основы стенографии». Не знаете, что мне подарить - дарите книгу.

Я люблю и, наверное, умею рисовать. Для себя. Мне интересна авиация: самолеты, устройство, особенности, устройство аэропортов, аэропортовых служб.

Мне интересна автомобильная промышленность СССР 1930-х - 1960-х годов, и американская 1950-х.

Мне интересны квесты, связанные с нашим городом и метрополитеном. Да, про метрополитеновский квест я писал подробно, а вот городской квест что в честь XX-летия «Мегафона», что РегиON-квест с «МТСом» я подробно не осветил.

Иногда я вспоминаю, что люблю фотографировать. И даже фотографирую. Когда-то я делал сайты. О, точно. Я ж люблю путешествовать. Объехал 24 страны. Надеюсь, что это не предел.

Статьи, которые я порекомендовал бы почитать, если я умудрился-таки заинтересовать вас архитектурой:

Итак, мне интересна архитектура. В первую очередь архитектура Ленинграда, Москвы, Таллинна, Тарту, Хельсинки, отчасти Риги, местами Лондона. Архитектурные особенности остальных городов тоже интересны, но, в меньшей степени. Более того, интересна архитектура определённого временного промежутка: 30-е - 50-е годы XX века. Но это не точно, потому как временные рамки со временем расширяются, простите за бедность речи.

Вид Московского шоссе, ныне проспекта, за Средней Рогаткой. Проект 1940 года.

Да, в Петербурге огромное количество зданий 1900 - 1914 годов, хороший такой «модерн». Более того, даже «петербургский модерн», я бы сказал. В это же время развивается и «северный модерн», или, если хотите «югендстиль» - пройдитесь по Каменоостровскому, скатайтесь в Хельсинки. Красиво, монументально, но «не совсем моё», хотя и очень интересно.

С 1914, а уж тем более, с 1918 в этой стране практически ничего не строили. И не строили до 1924. Не до этого было - сначала первая мировая, потом революция, затем гражданская. Покажите мне постройки указанного десятилетия в нашем городе, и я буду несказанно удивлён.

Петербург, доходный дом купца М. Н. Полежаева, построен в 1913-1915 по проекту И. И. Яковлева. Этот дом использовал режиссёр Владимир Бортко при съёмках фильма «Мастер и Маргарита» - дом сыграл московский дом на Садовой, 302-бис с «нехорошей квартирой».

Да, заканчивали начатое до войны, да были одиночные проекты. Кстати, первой советской постройкой ошибочно считается Петроградский механический хлебозавод инженеров Л. В. Шмеллинга и Н. Н. Нагеля, последнее здание в стиле «модерн». Как бы не так, ибо законченный в 1918, начат-то он в 1914. Первым построенным в нашем городе после революции зданием является депо Заставной пожарной части архитектора Д. П. Бурышкина у Московских триумфальных ворот. Этакая эклектика, функционализм и пролетарская дорика, стремление сблизить творческие концепции неоклассики и архитектурного авангарда. Кстати, в это же самое время, во время расцвета ленинградского авангарда, строился совершенно неоклассический Кузнечный рынок.

Изменившиеся время и политический строй вносят свои коррективы и в архитектуру. Изящный «модерн» не выдерживает испытания войной. Как я и говорил, после 1914 года здания почти не строятся, а уж тем более в довоенном стиле. В послевоенной Германии и Голландии возникает и распространяется новый, упрощённый архитектурный стиль, порой даже эпатирующий - «функционализм». На пальцах: денег нет, строить надо и хочется - упрощаем, не украшаем. Этот термин не приживается в Советской России, а сходные течения получают свои названия: в Москве «рационализм», в Петрограде-Ленинграде «конструктивизм».

Оба эти направления могут быть отнесены к архитектурному авангарду, отрицающему всякую связь с предшествующими течениями и провозглашающим отказ от классических канонов, упрощение форм, смелое реформирование пространства. Такой поворот как нельзя кстати подходил молодым нигилистам первого послереволюционного времени. К тому же были и экономические причины резкого отказа от модерновой и классической архитектуры: частный заказчик исчез, а городской и государственный бюджеты, едва сводившие концы с концами, были не в состоянии финансировать архитектурные изыски.

Лозунг «Мы наш, мы новый мир построим» начинает воплощаться, ибо «мы разрушим до основанья» всё из того же «Интернационала» уже выполнили. Люди строили новую страну, пытались вывести «нового человека». Ну и новому человеку нужен был новый архитектурный стиль. Вот это вот стандартное «всё, что было до нас - однозначно неправильно» в очередной раз сработало. Не пройдёт и десяти лет, как и конструктивизм перестанет быть нужным.

Трикотажная фабрика «Красное знамя», 1926-1929, архитектор Э. Мендельсон. Фото 1930-х гг.

Условно можно выделить небольшой временной промежуток «постконструктивизма», c 1932 по 1936 годы, являвшийся в то же время и становлением нового стиля. В это время были построены, например, Фрунзенский универмаг (трое Катониных, Соколов и Иогансен), «Большой Дом» на Литейном, 4 (Гегелло, Оль, Троцкий), «Первый жилой дом Ленсовета» на Карповке (первый проект нового шикарного архитектурного тандема Левинсона и Фомина).

«Первый жилой дом Ленсовета», совместный проект архитекторов Левинсон Евгения Адольфовича и Фомина Игоря Ивановича, строительство велось в 1931 - 1934.

Новый стиль - «советский монументализм». Он же Жора, он же Гога, он же «монументальный классицизм», «сталинский ампир», «сталинский неоренессанс», «сталинская эклектика» и так далее.

Конструктивизм отрицается моментально и категорически. Вот что пишут о только что построенном казалось бы уже в переходном стиле доме с предыдущей фотографии: «Значительным явлением представляется жилой дом на Карповке в Ленинграде архитекторов Е. А. Левинсона и И. И. Фомина. Дом построен очень хорошо и внимательно. В самой композиции поставлен вопрос о решении пространства и ансамбля, что особенно ценно в жилой архитектуре. В деталях ещё не изжит некоторый налет конструктивистского модерна.» А. Власов. Наш путь / Архитектура СССР. 1937 № 6, с. 25.

Тут временные рамки, отведенные новому стилю, ставятся и отслеживаются довольно чётко: с 1932 по 1955. Естественно, с некоторыми исключениями. Так можно встретить дома в характерном архитектурном стиле, датированные 1956, 1958 и даже 1960-м годами. Задуманный в начале пятидесятых ансамбль Комсомольской площади в Ленинграде был воплощён главным архитектором города Валентином Александровичем Каменским только к 1960-му году, претерпев, к сожалению, ряд изменений и упрощений. Как и «затянувшийся» этот этап и архитектурный стиль вплетались уже в следующий, «хрущевский» этап индустриального строительства, так и конструктивизм в Ленинграде не хотел сдавать позиции.

Шестиэтажный многоквартирный жилой дом инженерно-технических работников Свирьстроя, Малый проспект П. С., 84-86, архитектор Явейн.

Не смотря на то, что строительство закончилось в 1938, дом выполнен с стиле конструктивизма. Это одно из последних конструктивистских зданий Ленинграда.

И вот мы тихонько так подобрались к моему любимому стилю. Простите уж за столь длинную вводную часть. Про «сталинки» я готов рассказывать очень долго и местами даже нудно. И не только про наши, Ленинградские. Естественно, их огромное количество в Москве. И было бы еще больше, если бы построили всё, что хотели. И очень жаль, что не смогли.

Один только Дворец советов чего бы стоил, будь он построен на месте ХХС. Кстати, пусть кто-то и ругает фильм «Шпион» по произведению Бориса Акунина, но упомянутый Дворец там визуализирован, как и непостроенная, утопическая «Новая Москва». Если вам близка и интересна эта тема, и вы до сих пор не посмотрели этот фильм - настоятельно рекомендую. В фильме «Шпион» все эти «утопические» проекты - здание Наркомата тяжелой промышленности, Центральный дом «Аэрофлота», восьмая сталинская высотка в Зарядье и Дом Советов с гигантской фигурой Ленина на крыше, «действуют» как полноценные объекты.

Обложка журнала «Техника - молодежи» за сентябрь 1952 года. На ней виден Дворец Советов и проспект, ведущий к Лужникам. В фильме «Шпион» Ленин развёрнут в противоположную проекту сторону. Заметили?

Позволю ещё чуть-чуть отвлечься на нереализованные проекты, но с чуть более интересной судьбой. Вспомним так и не построенную высотку в Зарядье, прямо рядом с Кремлём, по проекту замечательного архитектора Дмитрия Чечулина. На её стилобате позже была построена, а теперь уже и снесена, гостиница «Россия» по проекту всё того же Чечулина.

И на площади у Белорусского вокзала должно было возвышаться ещё в 1934-м творение Дмитрия Николаевича.

Центральный дом Аэрофлота. Проект Д. Н. Чечулина, 1934 г.

Но оно не было построено, зато свой же проект через 30 лет он частично реализовал при строительстве московского «Белого дома» - Дома Советов РСФСР, ныне это Дом Правительства Российской Федерации.

В основе здания лежит изрядно «монументализированный» центральный объём из его же собственного проекта 1930-х.

Это был последний проект великого архитектора, руке которого принадлежат несколько станций Московского метро, высотка на Котельнической набережной, павильоны ВСХВ - ВДНХ. И это я про все остальные высотки ещё не начал подробно рассказывать…

Хотя, пожалуй, в качестве перехода про одну из них всё же упомяну. Это московская гостиница «Ленинградская». Построена в 1949-1954 по проекту архитекторов Полякова Л. М., Борецкого А. Б. и инженера Мятлюка Е. В.

Гостиница «Ленинградская». Фото моё.

Самая «маленькая» из семи «сталинских» высоток Москвы - 136 метров и 17 этажей. Вход в лифтовый холл напоминает позолоченный церковный алтарь, а люстра лестничного пролёта здесь самая длинная в мире - 15,5 метров, и освещает она пять этажей.

Вернёмся же в Ленинград. Конструктивизм «загинается», страна развивается, столицу трёх революций нужно строить вверх и вширь. Точнее - на юг. К 1933 году появляется проект планировки Ленинграда, подготовленный Архитектурно-планировочным отделом под руководством замечательного архитектора и градостроителя Л. А. Ильина.

Тот самый исторический Проект планировки г. Ленинграда от 25 октября 1935 г.

На основе этого и других аналогичных проектов к осени 1935 года был разработан первый в истории города Генеральный план развития Ленинграда. Согласно этому плану рост города должен был идти в южном направлении, ибо северные территории считались «болотистыми и непригодными для строительства».

Подразумевалось, но в слух не говорилось, что это вызвано было, в частности, и близким расположением города к Финской границе. Новое строительство должно было со временем охватить огромные территории на юге города, где предполагалось создать новый общегородской центр Ленинграда, а исторический, в районе Невского, оставить без изменений. По замыслу архитекторов центром города становилась сложная система площадей и магистралей к югу от старых районов.

Центральной осью этой системы должен был стать Международный проспект (с 1950 - проспект Сталина, с 1956 года - Московский проспект), идущий в направлении «север - юг» строго по Пулковскому меридиану.

Он соединял исторический центр Ленинграда (Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Невский проспект) с новой площадью, завершающей этот проспект в его южной части. Лишь в 1968 году она получила название - Московская площадь.

Тут же, на вновь образованной площади, должно было находиться главное административное здание будущего города - Дом Советов. В Москве, значит, Дворец, у нас - Дом. Масштабы, естественно, совершенно другие.

Уже в 1936 году началось масштабное проектирование и строительство и жилых массивов, и Дома советов. Зачастую строительство велено было начинать до окончательного согласования сметной документации. Хорошо хоть планы строительства почти всегда были разработы до конца. Кроме вышеуказанного Московского проспекта работы по масштабному строительству развернулись одновременно и вдоль проспекта Стачек, и по Ивановской улице, и на Охте, и на нынешнем Московском проспекте.

Позволю себе сделать тут небольшое отступление и сбавить восторженный тон моего повествования. Не со всеми тезисами следующих абзацев я согласен. Но уж как было, так было. Процитирую Дмитрия Сергеевича Хмельницкого, доклад «Сталинская архитектура и сталинская идеология»:

«В 1932 году в советской архитектуре произошел стилистический переворот. Современная архитектура (конструктивизм, примечание моё) была запрещена, ее место занял „сталинский ампир“. Одновременно была проведена малоизвестная, но очень важная идеологическая реформа. Проекты массового жилья, рассчитанного на низшие слои населения, перестали публиковаться в архитектурной прессе и вообще упоминаться публично. Единственным официальным типом советского жилья стали богато украшенные квартирные дома для привилегированных слоев населения. Значительная часть их проектировалась с комнатами для домработниц, а некоторые, самые богатые, с „чёрными“ лестницами. Строили такие дома в микроскопически малом (смотря с чем сравнивать, примечание моё) количестве, но в архитектурной прессе они подавались именно как массовое жилье, рассчитанное на всех.

Сама жилищная политика при этом не изменилась, произошла рокировка в идеологической подаче информации. Жилое строительство для высших слоев, которое раньше было засекречено, вышло из тени и стало единственно официальным. Массовое жилье, проблемы которого раньше обсуждались публично, оказалось засекреченным. В целом, сторонний наблюдатель мог из такой чисто идеологической метаморфозы сделать ложный вывод, что при Сталине положение с жилой архитектурой резко улучшилось. И более того, многие до сих пор полагают, что с жилой архитектурой при Сталине было лучше, чем при Хрущеве, когда впервые в СССР появилась плохая, но массовая и цивилизованная жилая архитектура. Самое странное, что эта иллюзия распространена во многих случаях даже среди специалистов по истории советской архитектуры. Дело в том, что люди обычно сравнивают хрущевскую панельную архитектуру с комфортабельными сталинскими жилые домами для элиты, хотя сравнивать ее надо с массовой жилой застройкой сталинского времени - бараками и землянками.»

Барак (одноэтажный, деревянный) на 50 человек со столовой. Проект. 1929 г. Источник: Проекты рабочих жилищ. Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного строительства. - М.,1929.

Менялась страна, менялась идеология: «от коллективного к индивидуальному», как бы странно это не звучало для 1930-х. Но изменение идеологии повлекло и изменение концепции в строительстве и архитектуре. Вместо «коллективного» конструктивизма с домами-коммунами и фабриками-кухнями - новые, «другие» дома. Интересно об этом написал Алексей Бобриков, «Большая женщина сталинской эпохи, эпизод 4»:

«Основа новой социальной морали 1934 года - индивидуализм. Лозунг „кадры решают все“ означает ставку не на количество, а на качество человеческого материала. Новая этика предполагает индивидуальные достижения вместо коллективных. На этом построено, в частности, стахановское движение, создающее рабочую элиту. В вузах вводится индивидуальная учеба вместо коллективной сдачи зачетов с целью создания элиты знания - новых специалистов, советской интеллигенции. Во всех областях деятельности индивидуальная карьера занимает место коллективного выдвижения, в результате чего возникает новая аристократия власти. Создаются условия для формирования нового режима, где главными героями являются не революционеры и энтузиасты, а генералы, бюрократы и полицейские, инженеры и врачи, где царит культ профессионалов и специалистов.

Выдержка из проектного задания на строительство «Первого жилого дома Ленсовета» на набережной реки Карповки, 1934 год, Ленинград.

Общий смысл этого процесса - усложнение, дифференциация и специализация, распад тоталитарной целостности примитивного коллективного труда. Первым его неизбежным следствием является социальное расслоение, вторым - создание институтов авторитарного общества: иерархии, основанной на табели о рангах (в 1935 - 1936 годах были введены воинские звания и звания „героев“). Наконец, все это находит и чисто материальное выражение в виде роскошных квартир в новых „домах на набережной“, дубовой резной мебели, прислуги, автомобилей с личными шоферами, ресторанов.»

Великая Отечественная война остановила всё новое строительство. Силы и средства были брошены на строительство оборонительных сооружений, на маскировку наиболее важных объектов города. Именно при участии специалистов-архитекторов решались вопросы маскировки Ленинграда, его военных объектов, задачи укрытия исторических архитектурно-художественных памятников. Архитекторы А. И. Гегелло, Г. В. Никитин осуществляли маскировку Смольного; В. И. Пилявский, выполняя обязанности главного архитектора Адмиралтейства, обеспечивал его сохранность и консервацию; главный архитектор города Н. Б. Баранов руководил укрытием памятников Ленинграда.

Тяжёлый танк КВ-1 на фоне Дома Советов. Оборона Ленинграда, 1941 год.

Все высотные работы по маскировке шпилей, куполов и высотных ориентиров проводились при помощи стремянок, веревок и альпинистского оборудования, без установки лесов, на возведение которых просто не было бы времени. Тем не менее, большинство памятников Ленинграда - Санкт-Петербурга значительно пострадали в 1941-1942 годах. Прежде всего, от артиллерийских обстрелов и авиабомб. Осколочные поражения оставляли значительные повреждения в фасадах, крышах, декоративных элементах внешней отделки. Прямые попадания оставляли на месте прекрасных сооружений предыдущих двух с половиной столетий руины. Вторым фактором разрушения стал климат - в отсутствии отопления, при пробитых крышах и стенах, с повторяющимися циклами замораживания-размораживания гибли живописные произведения искусства, скульптуры, паркеты, трескались и осыпались сами стены зданий.

Вид пробоин на здании Дома Советов, 1945, автор фото неизвестен. Центральный Государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

Под руководством Н. В. Баранова и А. И. Наумова разрабатывались планы восстановления Ленинграда и его уникальных пригородов. Ещё в осаждённом немцами Ленинграде ведутся подготовительные работы по восстановлению памятников архитектуры, рождаются проекты новых зданий, монументов, триумфальных арок. После войны возобновляется строительство жилых и общественных зданий по всему Советскому Союзу. Возвращаются к проектам застройки кварталов в Автово, на проспекту Стачек, на Московском проспекте.

Острая нехватка жилья заставляет разрабатывать и строить малоэтажное жильё: целые районы 2-4 этажных зданий возникают в городах. «Немецкими коттеджами» они называются по одной версии в связи с тем, что построены по немецкому проекту массовой городской застройки экономкласса, а по другой (более распространенной) - так как возводились преимущественно силами военнопленных c использованием простых технологий и зачастую из стройматериалов, собранных при разборке руин.

Проспект Энгельса. Застройка 1948-1949 гг.

В Ленинграде они строились в первые послевоенные годы на периферии города: в районе Волково, ул. Савушкина, ул. Седова, будущие станции м. Удельная, м. Нарвская. Застройка кварталов в районе Удельной велась по проектам архитекторов О. И. Гурьева, В. М. Фромзеля, А. К. Барутчева, А. В. Жука, В. Я. Душечкиной, А. Я. Мачерета. Планировка кварталов в районе Новой Деревни разработана архитекторами Н. В. Барановым, О. И. Гурьевым, В. М. Фромзелем. Над проектами домов работали также Н. М. Назарьин, М. Е. Русаков, Г. И. Иванов, В. М. Фомичев. Большинство домов этих жилмассивов в 2000-е годы прошли капремонт, частично, в районе станции метро Удельная, снесены.

А в Москве в это время рождается новый проект - «Высотки». Строительство высоток напрямую связано с умиранием идеи Дворца советов. Утвержденный и начатый строительством проект Дворца советов уже во время войны явно по приказу Сталина неоднократно переделывался Иофаном в сторону уменьшения размеров. Это говорит о сомнениях Сталина в целесообразности строительства. Официально строительство Дворца советов отменяется только в 1961 г, но отказ Сталина от этой идеи несомненно датируется если не самым началом войны, то уже точно 1945 г. Постановление Совета Министров СССР «О строительстве в Москве многоэтажных зданий» вышло в январе 1947 г. А в апреле 1949 г. все авторы получили сталинские премии за 1948 г., фактически за эскизные проекты. Чечулин - автор двух зданий, жилого дома на Котельнической набережной и административного здания в Зарядье, самого близкого к Кремлю и самого высокого. С самого начала во всех публикациях подчеркивалось, что идея строительства высоток принадлежит Сталину. Это единственный такой случай в истории советской архитектуры. Сталин больше никогда не засвечивался в таком качестве, хотя его прямое участие в руководстве советской архитектурой несомненно.

В Ленинграде конца сороковых и самого начала пятидесятых тоже ещё грезят высотками. Как я и упоминал выше, пересматривают проект застройки Московского проспекта (с 1950-го - Проспекта имени Сталина), городской центр на Московской площади делать уже не планируют, но украсить шпилями проспект собираются. И возвести «высотку» за Парком Победы. И вместо гостиницы РОССИЯ - тоже высотка. И на углу с Обводным, напротив Фрунзенского универмага - дом со шпилем...

Но смерть Сталина 5 марта 1953 года рушит все планы архитекторов. Опять же, по инерции, продолжают строить. И строить до самого начала 1960-х, то есть ещё почти десятилетие. Но сначала выходит постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955 года № 1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Затем в печати следуют «разоблачительные» статьи о нерадивых архитекторах, которые занимаются «урашательствами», вместо реального строительства. А потом наступает, в моём понимании, «смерть» советской архитектуры - начинается новая насильственная смена направления развития архитектуры СССР.

Крупномасштабная кампания по борьбе с излишествами, призванная «вывести советскую архитектуру из глубокого кризиса», оборачивается резким возвратом к утилитаризму и принижению архитектуры до статуса инженерного дела. С другой стороны, конечно, такие преобразования позволили найти решения ряда проблем, которые игнорировались в сталинской архитектуре: обеспечение государства массовым жильем, учреждениями обслуживания, переход на индустриальное производство строительных конструкций, типизацию проектов. В формальном плане архитектура возвращается к универсальной эстетике модернизма. В этот период начинается реабилитация теоретиков и практиков конструктивизма, изучается и переосмысливается их творческое наследие. Виток спирали, да. Опять прямые линии, опять «много воздуха», опять много стекла. Всё просто и непомпезно. Однообразно и, местами, убого. И лучшего направления за крайние 60 лет в архитектуре так и не придумали...

Устали? Я тоже немного устал. Ну вот мы и добрались до того замечательного предложения, с которого и начинался этот пост в своём первоначальном варианте. О чём же я хотел написать и что меня волновало?

Никогда я не писал посты, в которых что-то спрашивал, просил фидбека и всего прочего. Не то что мне не интересно было мнение своих читателей, просто количество читателей у меня не настолько огромное. 10 прочитают, 1 ответит - нерепрезентативно. Ну да ладно, напишу «вопрос в воздух»: а какие у вас интересы, чем вы интересуетесь, есть ли у вас хобби? Услышал я тут как-то фразу в свою сторону «с тобой неинтересно, ты ничем не интересуешься». Я удивился и стал перечислять вслух. Давайте уж и вас загружу этой ненужной и бесполезной информацией о том, чем же мне кажется я увлекаюсь и интересуюсь.

Про архитектуру я распинался все предыдущие абзацы. А ещё мне интересны метрополитены. И интересны они не как вид транспорта для перевозки огромного количества пассажиров, а интересно всё, что с метрополитенами связано. История, строительство, особенности эксплуатации, интересные факты. Приоритетны Ленинградский и Лондонский. Затем Московский, Пражский и все остальные, где я был и не был. Кстати, я тут считал как-то, в скольких метрополитенах я был. Насчитал всего лишь около двадцати. Буду стараться увеличить эту цифру.

Коллекционирую схемы метро. Причём как в бумажном виде, так и в электронном. И даже сайт есть про схемы нашего, Ленинградского, метро.

Я собираю старые книги. И новые. В основном б архитектуре и метрополитенах, но есть и экзотика типа «Введение в криминологию», «Основы стенографии». Не знаете, что мне подарить - дарите книгу.

Я люблю и, наверное, умею рисовать. Для себя. Мне интересна авиация: самолеты, устройство, особенности, устройство аэропортов, аэропортовых служб.

Мне интересна автомобильная промышленность СССР 1930-х - 1960-х годов, и американская 1950-х.

Мне интересны квесты, связанные с нашим городом и метрополитеном. Да, про метрополитеновский квест я писал подробно, а вот городской квест что в честь XX-летия «Мегафона», что РегиON-квест с «МТСом» я подробно не осветил.

Иногда я вспоминаю, что люблю фотографировать. И даже фотографирую. Когда-то я делал сайты. О, точно. Я ж люблю путешествовать. Объехал 24 страны. Надеюсь, что это не предел.

Статьи, которые я порекомендовал бы почитать, если я умудрился-таки заинтересовать вас архитектурой:

- Ленинград. Московская площадь.

- Какой могла бы стать Москва

- Диссертация на тему «Проблема создания нового общегородского центра Ленинграда в 1930-1940-е годы»

- Центральный дом Аэрофлота (проект 1934 года)

- Артемий Лебедев: « О происхождении сталинских высоток»

- Архитектор Андрей Андреевич Оль

- Хмельницкий Д.С. «Сталинская архитектура и сталинская идеология»

- Ещё одна интересная статья Хмельницкого, «Сталин и архитектура»

- Алексей Бобриков. «Большая женщина сталинской эпохи» в 6-ти эпизодах с эпилогом.

- Хмельницкий Д.С. «Дмитрий Чечулин в истории советской архитектуры»

- Марк Меерович «Дискуссия о соцрасселении. Новые материалы»

- Александр Стругач: «Краткая история советской архитектуры»

- Занимательное квартироведение: сталинские дома послевоенного периода

- Здания школ и детских садов 1930-х годов в СССР

- Школа N 50, 1936 год

- Типовые проекты школ

- Типовые объекты соцкультбыта

- Школа на Бульваре Красных Зорь