сретение Господне

С Праздником Сретения, сообщники и читатели !!!

Принесение во Храм младенца Христа его родителями состоялось на 40-й день после Рождества и на 32-й день после Обрезания. В Иерусалимском Храме Святое Семейство встретил Симеон Богоприимец.

Сретение символизирует собой встречу Ветхого и Нового Заветов. Епископ Феофан Затворник писал: «В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество ( евреи ), с миром отходит в вечность, уступая место христианству…». Отмечается 2 февраля.

Русская Православная Церковь и другие церкви, использующие юлианский календарь, празднуют 2 (15) февраля.

Это один из 12 главных праздников, - "Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа". Слово "сретение" означает "встреча". А поводом для установления праздника послужило евангельское предание о праведном старце Симеоне, жившем при Иерусалимском храме.

Работая над переводом Священного писания с еврейского языка на греческий, Симеон усомнился в словах из Книги пророка Исайи о том, что Спаситель родится от девы, и хотел исправить текст. Тогда ему явился святой ангел и сообщил, что Симеон не умрет до тех пор, пока не увидит своими глазами исполнения пророчества.

На 40-й день после рождения младенца Христа Дева Мария и праведный Иосиф принесли его в Иерусалимский храм, чтобы по ветхозаветному обычаю совершить благодарственную жертву Богу за рождение первенца. Симеон, которому к тому времени исполнилось уже 360 лет, узрел в младенце Спасителя и произнес: "Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром". Иными словами, Симеон возблагодарил Бога за избавление от тягот земной жизни - и умер.

По народным приметам, Сретение является границей между зимой и весной. И если день выдавался солнечным, ждали оттепели, а если облачным - морозов.

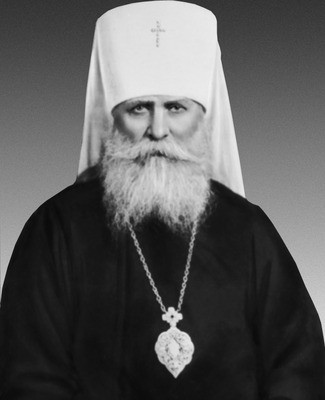

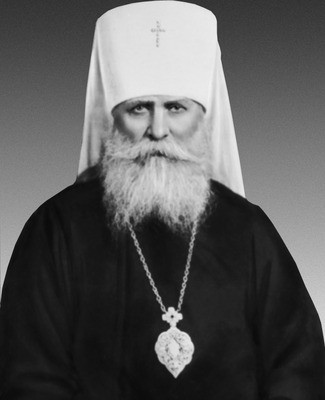

Размышления митрополита Вениамина (Федченкова) в день праздника Сретения Господня

Встреча… Это слово - хорошо; но для нас, грешных, оно несколько вольно: встречаются равные. А здесь - более подходящее славянское слово «сретение»; ибо оно говорит о выхождении меньших навстречу большему, - людей, встречающих Бога.

Об этом слове мне и хочется теперь говорить.

Митрополит Вениамин (Федченков)

Не замечали ли мы, что при всякой встрече - особенно если близкие люди долго не виделись, - чувствуется повышенная радость? Почти всегда улыбаются, точно нашли что потерянное дорогое. Восклицания… Приветствия, целования, обнимания.

А если в доме встретились, то начинается суетливая забота: чем бы угостить гостя дорогого?.. И все это с охотою, с радостью. Потом разговоры внимательные… Но вот проходит первый порыв встречи, и чувства начинают входить в русло спокойствия… Улыбка заменяется серьезностью; восторги деловыми отношениями; радость - будничными делами. «Праздник» встречи ушел. И жизнь вошла в русло подвига.

Я много раз наблюдал это; и всегда интересовал меня вопрос: почему люди радуются при встрече? И следовательно, не найду ли я материала и для «Сретения»?

Когда человек живет постоянно в близком общении, то не замечает: как дорог и даже как хорош другой человек, с коим он живет. А стоит разойтись, хоть на время, - как серая будничная маска забудется, и мы начинаем видеть другую, хорошую сторону в нашем сожителе: тут показывается идеальный человек, в его лучшем состоянии, и даже - в подлинном, богоподобном, хорошем его виде. Но после, благодаря нашей слабости в идеальном, мы не выдерживаем; спускаемся опять в нашу низшую, немощную жизнь, - и очарование пропадает.

Таково первое объяснение: встречаются идеальные души, и добро добру радуется.

Подчас люди, по причине своей жесткости, холодности, даже и не искренно рады встрече; но все же делают «хорошее лицо»: будто рады. То есть подделываются под настоящую встречу; следовательно, считают радость впечатлений за должное состояние, или идеальное.

Есть и другое объяснение: первая встреча есть первое общение душ. Значит, общение дает радость. О чем же все это говорит? Человек создан длярадостного общения, а не для жизни в одиночку. Это - радость любви к другим. Но так как сил надолго для такой сильной радости еще не хватает, то скоро она слабеет и почти тухнет…

Помню следующий случай. Был болен один иеродиакон… Его пришли навестить знакомые, притом занимавшие высокое положение… Целой семьей. «Я,- рассказывал он мне после, сначала очень обрадовался им. Начали разговор: все было так приятно. Но прошло полчаса; и я стал чувствовать, что у меня уже больше не хватает душевных сил не только радоваться, но - даже любезно улыбаться. Стало трудно поддерживать разговор, и стал я думать: когда же они уйдут, наконец?»

Этот случай показывает и радость общения, и скудость еще наших сил для длительной радости. Но все же идеал это радость общения. А холодность - упадок наш.

Наконец, и еще объяснение. Вот мы живем с человеком, иногда и очень близким и хорошим, но недостаточно ценим его. А стоит лишь «потерять» его или разлучиться на время, мы уже ощущаем эту потерю, как лишение, как отрыв дорогого, как убыток, как изъятие части нашего «я». Но когда встретим, точно неожиданно потерянное «найдем», - тогда восполняется наше лишение.

Вот какие чувства бывают при встрече. Если мы вдумаемся в славянское слово «сретение», тогда присоединится еще и новое впечатление, и радость соответственно увеличивается; и в нее привносятся новые элементы: почитания,благоговения, восторга.

А сверх всего еще и чувство благодарности за милость встречи: «сподобился», «слава Богу!»

Наконец, если мы встречаем наших спасителей, освободителей, то уже будут и новые восприятия; но об этом будем говорить особо. А теперь перенесем все эти наши размышления к празднику Сретения Господня: нет ли чего сродного им здесь?

Да, и теперь ощущается радость у Симеона и Анны: «Наконец-то дождались…» «Сподобились». Радуется Старец. Берет на руки… Обнимает Младенца… А Анна, как более горячая женщина, несмотря на свои 84 года, не сдерживается и начинает направо и налево, «всем чающим» пришествия Мессии-Утешителя проповедовать о Нем: вероятно, возбужденно, восторженно говорить, убеждать; не может удержать своей радости в себе.

Вот как можно бы, как думается, изложить первые чувства встречавших. А следовательно, и у нас должны быть подобные же настроения на празднике.

Человечество, удаленное от Бога за непослушание, теперь снова видится с Ним; и радуется! Особенно - потому, что оно принято так ласково, милостиво: это изображается принятием Богомладенца на руки Симеоном, в его объятия. Для таких случаев есть и особое слово: «подался», то есть «пошел» на приглашающие, зовущие руки, «по-дал» Себя Старцу. Лучшие люди тосковали о Боге, желали быть опять вместе с Ним в общении. И сподобились! Как же не радоваться?!

Митрополит Вениамин (Федченков) «»Размышления о двунадесятых праздниках». М., 2008

Принесение во Храм младенца Христа его родителями состоялось на 40-й день после Рождества и на 32-й день после Обрезания. В Иерусалимском Храме Святое Семейство встретил Симеон Богоприимец.

Сретение символизирует собой встречу Ветхого и Нового Заветов. Епископ Феофан Затворник писал: «В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество ( евреи ), с миром отходит в вечность, уступая место христианству…». Отмечается 2 февраля.

Русская Православная Церковь и другие церкви, использующие юлианский календарь, празднуют 2 (15) февраля.

Это один из 12 главных праздников, - "Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа". Слово "сретение" означает "встреча". А поводом для установления праздника послужило евангельское предание о праведном старце Симеоне, жившем при Иерусалимском храме.

Работая над переводом Священного писания с еврейского языка на греческий, Симеон усомнился в словах из Книги пророка Исайи о том, что Спаситель родится от девы, и хотел исправить текст. Тогда ему явился святой ангел и сообщил, что Симеон не умрет до тех пор, пока не увидит своими глазами исполнения пророчества.

На 40-й день после рождения младенца Христа Дева Мария и праведный Иосиф принесли его в Иерусалимский храм, чтобы по ветхозаветному обычаю совершить благодарственную жертву Богу за рождение первенца. Симеон, которому к тому времени исполнилось уже 360 лет, узрел в младенце Спасителя и произнес: "Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром". Иными словами, Симеон возблагодарил Бога за избавление от тягот земной жизни - и умер.

По народным приметам, Сретение является границей между зимой и весной. И если день выдавался солнечным, ждали оттепели, а если облачным - морозов.

Размышления митрополита Вениамина (Федченкова) в день праздника Сретения Господня

Встреча… Это слово - хорошо; но для нас, грешных, оно несколько вольно: встречаются равные. А здесь - более подходящее славянское слово «сретение»; ибо оно говорит о выхождении меньших навстречу большему, - людей, встречающих Бога.

Об этом слове мне и хочется теперь говорить.

Митрополит Вениамин (Федченков)

Не замечали ли мы, что при всякой встрече - особенно если близкие люди долго не виделись, - чувствуется повышенная радость? Почти всегда улыбаются, точно нашли что потерянное дорогое. Восклицания… Приветствия, целования, обнимания.

А если в доме встретились, то начинается суетливая забота: чем бы угостить гостя дорогого?.. И все это с охотою, с радостью. Потом разговоры внимательные… Но вот проходит первый порыв встречи, и чувства начинают входить в русло спокойствия… Улыбка заменяется серьезностью; восторги деловыми отношениями; радость - будничными делами. «Праздник» встречи ушел. И жизнь вошла в русло подвига.

Я много раз наблюдал это; и всегда интересовал меня вопрос: почему люди радуются при встрече? И следовательно, не найду ли я материала и для «Сретения»?

Когда человек живет постоянно в близком общении, то не замечает: как дорог и даже как хорош другой человек, с коим он живет. А стоит разойтись, хоть на время, - как серая будничная маска забудется, и мы начинаем видеть другую, хорошую сторону в нашем сожителе: тут показывается идеальный человек, в его лучшем состоянии, и даже - в подлинном, богоподобном, хорошем его виде. Но после, благодаря нашей слабости в идеальном, мы не выдерживаем; спускаемся опять в нашу низшую, немощную жизнь, - и очарование пропадает.

Таково первое объяснение: встречаются идеальные души, и добро добру радуется.

Подчас люди, по причине своей жесткости, холодности, даже и не искренно рады встрече; но все же делают «хорошее лицо»: будто рады. То есть подделываются под настоящую встречу; следовательно, считают радость впечатлений за должное состояние, или идеальное.

Есть и другое объяснение: первая встреча есть первое общение душ. Значит, общение дает радость. О чем же все это говорит? Человек создан длярадостного общения, а не для жизни в одиночку. Это - радость любви к другим. Но так как сил надолго для такой сильной радости еще не хватает, то скоро она слабеет и почти тухнет…

Помню следующий случай. Был болен один иеродиакон… Его пришли навестить знакомые, притом занимавшие высокое положение… Целой семьей. «Я,- рассказывал он мне после, сначала очень обрадовался им. Начали разговор: все было так приятно. Но прошло полчаса; и я стал чувствовать, что у меня уже больше не хватает душевных сил не только радоваться, но - даже любезно улыбаться. Стало трудно поддерживать разговор, и стал я думать: когда же они уйдут, наконец?»

Этот случай показывает и радость общения, и скудость еще наших сил для длительной радости. Но все же идеал это радость общения. А холодность - упадок наш.

Наконец, и еще объяснение. Вот мы живем с человеком, иногда и очень близким и хорошим, но недостаточно ценим его. А стоит лишь «потерять» его или разлучиться на время, мы уже ощущаем эту потерю, как лишение, как отрыв дорогого, как убыток, как изъятие части нашего «я». Но когда встретим, точно неожиданно потерянное «найдем», - тогда восполняется наше лишение.

Вот какие чувства бывают при встрече. Если мы вдумаемся в славянское слово «сретение», тогда присоединится еще и новое впечатление, и радость соответственно увеличивается; и в нее привносятся новые элементы: почитания,благоговения, восторга.

А сверх всего еще и чувство благодарности за милость встречи: «сподобился», «слава Богу!»

Наконец, если мы встречаем наших спасителей, освободителей, то уже будут и новые восприятия; но об этом будем говорить особо. А теперь перенесем все эти наши размышления к празднику Сретения Господня: нет ли чего сродного им здесь?

Да, и теперь ощущается радость у Симеона и Анны: «Наконец-то дождались…» «Сподобились». Радуется Старец. Берет на руки… Обнимает Младенца… А Анна, как более горячая женщина, несмотря на свои 84 года, не сдерживается и начинает направо и налево, «всем чающим» пришествия Мессии-Утешителя проповедовать о Нем: вероятно, возбужденно, восторженно говорить, убеждать; не может удержать своей радости в себе.

Вот как можно бы, как думается, изложить первые чувства встречавших. А следовательно, и у нас должны быть подобные же настроения на празднике.

Человечество, удаленное от Бога за непослушание, теперь снова видится с Ним; и радуется! Особенно - потому, что оно принято так ласково, милостиво: это изображается принятием Богомладенца на руки Симеоном, в его объятия. Для таких случаев есть и особое слово: «подался», то есть «пошел» на приглашающие, зовущие руки, «по-дал» Себя Старцу. Лучшие люди тосковали о Боге, желали быть опять вместе с Ним в общении. И сподобились! Как же не радоваться?!

Митрополит Вениамин (Федченков) «»Размышления о двунадесятых праздниках». М., 2008