Бабитский замок, который существовал менее двух лет

Расскажу, наверное, об одной поездке, чтобы уже не тащить рассказ в следующий год. Собственно, вокруг да около я ее уже показывала, в посте " Немного Юрмалы и Риги", но о главном умолчала - за чем, собственно, мы туда ездили. Это был один из погожих дней золотой осени 18 октября, когда выдалось три свободных часа днем, и мы решили использовать их с толком и поехали посмотреть на старое городище. Таких городищ по всей Латвии видимо-невидимо - заросших деревьями холмов, на которых когда-то высились деревянные замки местных племен. Но это городище является в некотором роде исключением. Начать уже с того, что это единственное городище, ныне переданное под юрисдикцию города Юрмала. Других значительных городищ там нет. А судьбу находящегося там замка восемь веков назад решил папский легат...

Об истории замка я подробно рассказывала на своем сайте тут: http://www.castle.lv/latvija/babite.html, здесь вкратце изложу суть. В 10 веке через эту область вел древний путь сообщения и в 13 веке так называемый "Бабатский военный путь" стал первой сухопутной дорогой, ведущей из Риги в Пруссию. Стратегические пути всегда надлежало охранять, и не удивительно, что епископ области Земгале решил поставить здесь свой замок. Считается, что замок в 1224 году на месте снесенного порта построил Земгальский епископ Ламберт. Есть версия, что это был предыдущий епископ Бернард Липпе (занимал пост до 29 апреля 1224 г.), который впоследствии и передал замок Ламберту.

Рельеф холма, на котором находился замок (измерен в 1930-е годы известным исследователем Эрнестом Брастиньшем):

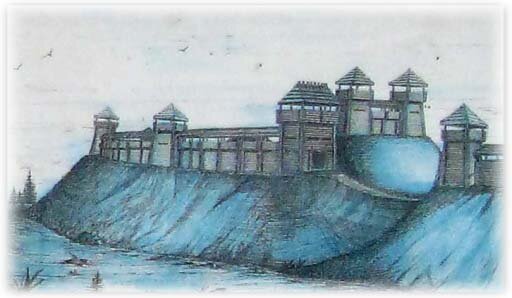

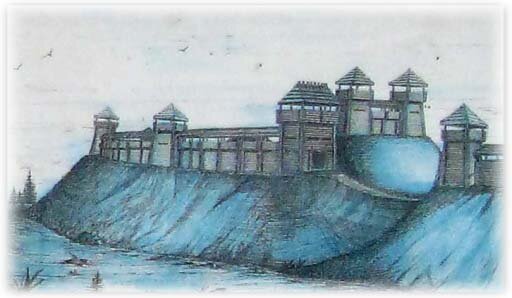

Бабитский замок был деревянным - первоначально немцы в Ливонии строили большей частью деревянные замки и лишь потом укрепляли их камнем: в XIII в. (Светкалнс, Добе, Бабите и др.) и в начале XIV в. (Даугавпилс, Алуксне). Это и понятно, поскольку в условиях сражений с местными народами (XIII-XIV вв.) не имелось возможности сразу же организовать трудоемкое строительство каменных замков. Наиболее доступным и удобным строительным материалом являлось дерево. Замок не был столь шикарным и объемным, как, например, в Добеле (на иллюстрации ниже), и имел небольшие размеры с перспективой дальнейшего расширения, которому не суждено было сбыться...

Уже в 1220-х годах рижские домовладельцы во главе с городским магистратом хотели создать вокруг своего города особую сельскую местность, именуемую в документах “маркой”. В средние века так называли поля, луга, пастбища и воды, находившиеся в общей собственности села или города. При установлении границ возникли разногласия между городом Ригой, рижским епископом Альбертом Буксгевденом, Домским капитулом, Орденом меченосцев и монахами Дюнамюндского цистерцианского монастыря, каждый из которых претендовал на какую-либо часть территории, не желая идти на компромисс.

Место Бабитского замка на спутниковой карте в 21 веке:

Когда споры зашли в тупик, соперники были вынуждены искать посредничества Папы римского. Папа послал в Ливонию своего легата, выбрав на эту должность в качестве третейского судьи Вильгельма, епископа Модены. Посетив многие ливонские места и ознакомившись с ситуацией на месте, папский посол 15 марта и 11 апреля 1226 г. утвердил в основных чертах границы сельского округа Риги.

Guillielmum Mutinensis или, как его именуют в русскоязычных источниках, Вильгельм Моденский, личность сама по себе крайне интересная в истории. Но о нем как-нибудь в другой раз. Собственно, изображение пресловутого легата вы тут и видите на печати 1248 года (уже в должности епископа Сабины):

Таким образом Бабитский замок оказался в пределах Рижского округа и потерял свое значение как опорный пункт рижского епископа в Земгале. Город за присужденный Бабитский, или замок Св. Марии (Castro Babath Sanctae Mariae) должен был выплатить епископу 37 серебряных марок и обещать помощь в строительстве нового замка по ту сторону реки Лиелупе, если епископу таковой потребуется. Предполагается, что после 1226 г. замок был заброшен. Границы сельского округа или т.н. Рижского патримониального округа здесь показаны пунктиром:

Из энциклопедии "Рига" и др. источников:

Рижский патримониальный округ, Рижская ландфогтия - сельский округ Риги. Площадь около 750 кв. км. Образован в 1226 г. и был подчинен Риге. Часть пашен, лесов водоёмов и пастбищ округа использовали рижане и платили за это городу земельную ренту. На большей части округа хозяйствовали крестьяне (с конца XVI в. крепостные) и платили за это городу феодальную земельную ренту. С развитием капитализма большинство крестьян стало крепостными арендаторами. На территории Рижского патримониального округа со временем образовались предместья Риги, были основаны капиталистические промышленные предприятия. Права владельца по отношению к Рижскому патримониальному округу Рига сохранила до национализации земли (1940).

Интересная информация:

После секуляризации и редукции земель 1920-го года город Рига продолжал оставаться крупнейшим земле- и лесовладельцем. Так как городской лес находился (и находится) на территории других самоуправлений, КАК ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ РИГИ, Рига платит тем самоуправлениям земельный налог, как любое частное лицо. Все юрмальские сосны - это рижский лес. И Юрмала ежегодно получает от Риги налог за то, что эти сосны - собственность Риги. Всего в Латвии вне городских территорий Рига владеет почти 7 тысячами квадратных километров леса и как любой частник платит земельный налог соответствующим самоуправлениям.

Лес в окрестностях Бабитского городища. Местами на поверхности земли заметны остатки траншей времен Первой мировой войны:

Примечательно, что в районе населенного пункта Бабите (расположенного в 5 км восточнее городища) имеется железнодорожная станция Bruņi. Скорее всего, это название связано с событиями Первой мировой войны, а не с рыцарским прошлым этого края, хотя первая ассоциация и возникает с латышским словом “bruņinieks” (рыцарь). Если полистать словарь современного латышского языка, то там обнаруживаются следующие слова этого корня: “bruņas” ("броня", слово употребляется по смыслу и как “панцирь”, “доспехи” и как “броня танка”), “bruņojums” (вооружение), “bruņumašīna” (бронемашина). Но Bruņi могут быть и искаженным со временем названием когда-то бывшего здесь хутора “Бурые лошади”, ибо “brūnis” и означает бурую лошадь, обыкновенную “сивку-бурку”, столь известную по народным сказкам.

В общем, запрягли мы нашу сивку-бурку и поехали искать это место. В 2000 году мы с друзьями на их машине застряли в дюнах неподалеку и было не до осмотра окрестностей. 12 лет спустя попытка была повторена.

Вид с дороги Рига-Юрмала - указатель с надписью "Археологический памятник Бабитское городище":

Через 500 метров встретится такой раздолбанный указатель (юрмальское шоссе тут в глубине кадра):

Тут лучше видно указатель, тропинку к городищу и камень справа у дороги:

Камень у дороги поближе с надписью "Городище" и указующей стрелкой:

Дорога к городищу. Мы на машине не рискнули тут ехать:

Собственно, пришли:

Еще один камень до кучи - концентрация разного рода и дизайна указателей тут явно зашкаливает:

Информационный стенд, не чищенный уже долгое время:

И поверхность городища - Юрмала могла бы и получше следить за своим единственным городищем:

Но была еще золотая осень, пахло морем и грибами и потому поездкой остались довольны.

Еще и грибов насобирали на противоположной городищу стороне дороги:

Об истории замка я подробно рассказывала на своем сайте тут: http://www.castle.lv/latvija/babite.html, здесь вкратце изложу суть. В 10 веке через эту область вел древний путь сообщения и в 13 веке так называемый "Бабатский военный путь" стал первой сухопутной дорогой, ведущей из Риги в Пруссию. Стратегические пути всегда надлежало охранять, и не удивительно, что епископ области Земгале решил поставить здесь свой замок. Считается, что замок в 1224 году на месте снесенного порта построил Земгальский епископ Ламберт. Есть версия, что это был предыдущий епископ Бернард Липпе (занимал пост до 29 апреля 1224 г.), который впоследствии и передал замок Ламберту.

Рельеф холма, на котором находился замок (измерен в 1930-е годы известным исследователем Эрнестом Брастиньшем):

Бабитский замок был деревянным - первоначально немцы в Ливонии строили большей частью деревянные замки и лишь потом укрепляли их камнем: в XIII в. (Светкалнс, Добе, Бабите и др.) и в начале XIV в. (Даугавпилс, Алуксне). Это и понятно, поскольку в условиях сражений с местными народами (XIII-XIV вв.) не имелось возможности сразу же организовать трудоемкое строительство каменных замков. Наиболее доступным и удобным строительным материалом являлось дерево. Замок не был столь шикарным и объемным, как, например, в Добеле (на иллюстрации ниже), и имел небольшие размеры с перспективой дальнейшего расширения, которому не суждено было сбыться...

Уже в 1220-х годах рижские домовладельцы во главе с городским магистратом хотели создать вокруг своего города особую сельскую местность, именуемую в документах “маркой”. В средние века так называли поля, луга, пастбища и воды, находившиеся в общей собственности села или города. При установлении границ возникли разногласия между городом Ригой, рижским епископом Альбертом Буксгевденом, Домским капитулом, Орденом меченосцев и монахами Дюнамюндского цистерцианского монастыря, каждый из которых претендовал на какую-либо часть территории, не желая идти на компромисс.

Место Бабитского замка на спутниковой карте в 21 веке:

Когда споры зашли в тупик, соперники были вынуждены искать посредничества Папы римского. Папа послал в Ливонию своего легата, выбрав на эту должность в качестве третейского судьи Вильгельма, епископа Модены. Посетив многие ливонские места и ознакомившись с ситуацией на месте, папский посол 15 марта и 11 апреля 1226 г. утвердил в основных чертах границы сельского округа Риги.

Guillielmum Mutinensis или, как его именуют в русскоязычных источниках, Вильгельм Моденский, личность сама по себе крайне интересная в истории. Но о нем как-нибудь в другой раз. Собственно, изображение пресловутого легата вы тут и видите на печати 1248 года (уже в должности епископа Сабины):

Таким образом Бабитский замок оказался в пределах Рижского округа и потерял свое значение как опорный пункт рижского епископа в Земгале. Город за присужденный Бабитский, или замок Св. Марии (Castro Babath Sanctae Mariae) должен был выплатить епископу 37 серебряных марок и обещать помощь в строительстве нового замка по ту сторону реки Лиелупе, если епископу таковой потребуется. Предполагается, что после 1226 г. замок был заброшен. Границы сельского округа или т.н. Рижского патримониального округа здесь показаны пунктиром:

Из энциклопедии "Рига" и др. источников:

Рижский патримониальный округ, Рижская ландфогтия - сельский округ Риги. Площадь около 750 кв. км. Образован в 1226 г. и был подчинен Риге. Часть пашен, лесов водоёмов и пастбищ округа использовали рижане и платили за это городу земельную ренту. На большей части округа хозяйствовали крестьяне (с конца XVI в. крепостные) и платили за это городу феодальную земельную ренту. С развитием капитализма большинство крестьян стало крепостными арендаторами. На территории Рижского патримониального округа со временем образовались предместья Риги, были основаны капиталистические промышленные предприятия. Права владельца по отношению к Рижскому патримониальному округу Рига сохранила до национализации земли (1940).

Интересная информация:

После секуляризации и редукции земель 1920-го года город Рига продолжал оставаться крупнейшим земле- и лесовладельцем. Так как городской лес находился (и находится) на территории других самоуправлений, КАК ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ РИГИ, Рига платит тем самоуправлениям земельный налог, как любое частное лицо. Все юрмальские сосны - это рижский лес. И Юрмала ежегодно получает от Риги налог за то, что эти сосны - собственность Риги. Всего в Латвии вне городских территорий Рига владеет почти 7 тысячами квадратных километров леса и как любой частник платит земельный налог соответствующим самоуправлениям.

Лес в окрестностях Бабитского городища. Местами на поверхности земли заметны остатки траншей времен Первой мировой войны:

Примечательно, что в районе населенного пункта Бабите (расположенного в 5 км восточнее городища) имеется железнодорожная станция Bruņi. Скорее всего, это название связано с событиями Первой мировой войны, а не с рыцарским прошлым этого края, хотя первая ассоциация и возникает с латышским словом “bruņinieks” (рыцарь). Если полистать словарь современного латышского языка, то там обнаруживаются следующие слова этого корня: “bruņas” ("броня", слово употребляется по смыслу и как “панцирь”, “доспехи” и как “броня танка”), “bruņojums” (вооружение), “bruņumašīna” (бронемашина). Но Bruņi могут быть и искаженным со временем названием когда-то бывшего здесь хутора “Бурые лошади”, ибо “brūnis” и означает бурую лошадь, обыкновенную “сивку-бурку”, столь известную по народным сказкам.

В общем, запрягли мы нашу сивку-бурку и поехали искать это место. В 2000 году мы с друзьями на их машине застряли в дюнах неподалеку и было не до осмотра окрестностей. 12 лет спустя попытка была повторена.

Вид с дороги Рига-Юрмала - указатель с надписью "Археологический памятник Бабитское городище":

Через 500 метров встретится такой раздолбанный указатель (юрмальское шоссе тут в глубине кадра):

Тут лучше видно указатель, тропинку к городищу и камень справа у дороги:

Камень у дороги поближе с надписью "Городище" и указующей стрелкой:

Дорога к городищу. Мы на машине не рискнули тут ехать:

Собственно, пришли:

Еще один камень до кучи - концентрация разного рода и дизайна указателей тут явно зашкаливает:

Информационный стенд, не чищенный уже долгое время:

И поверхность городища - Юрмала могла бы и получше следить за своим единственным городищем:

Но была еще золотая осень, пахло морем и грибами и потому поездкой остались довольны.

Еще и грибов насобирали на противоположной городищу стороне дороги: